zeina latif

Zeina Latif: A montanha-russa do mercado

Há muito trabalho a ser feito para melhorar as perspectivas de crescimento

Passado o pico de tensão no mercado financeiro em meados de marco, os preços de ativos tiveram importante valorização desde então. O gatilho veio de fora, como sempre ocorre. São fatores externos que preponderantemente ditam as reversões de ciclo aqui. Fatores domésticos estão mais associados à intensidade do movimento, para o bem e para o mal.

Do lado externo, as políticas de estímulo dos bancos centrais foram um fator chave para a reversão das expectativas. O grande destaque foi o Fed, que anunciou um pacote de injeção de liquidez no mercado e socorro a empresas (mesmo as mais arriscadas) ainda mais potente e amplo do que o da crise de 2008.

Nas últimas semanas, o movimento de valorização de ativos ganhou ímpeto por conta do relaxamento do isolamento social nas economias avançadas, associado à expectativa de que não haverá uma segunda onda de infectados, pois o grau de contágio da covid-19 está mais baixo.

Tudo isso combinado a dados positivos esparsos de atividade econômica (como a geração de empregos nos EUA em maio) alimenta o cenário de recuperação rápida nas economias avançadas ou no formato da letra “V”, usando o jargão dos analistas.

Certamente esse não é o quadro mais provável para o Brasil, que deverá enfrentar uma lenta e acidentada recuperação pela frente. As dificuldades financeiras de empresas e as incertezas do quadro econômico prejudicam o investimento e, assim, o crescimento de curto e longo prazos. Tampouco há razão para otimismo dos consumidores tão cedo, apesar de o impacto do auxílio emergencial gerar a percepção de que o pior já passou, ao menos no varejo.

A crise fiscal é um capítulo à parte que poderá ameaçar a estabilidade macroeconômica, alicerce do crescimento sustentado, caso o Brasil não retome tempestivamente as reformas para o ajuste fiscal. A única forma de equilibrar a significativa piora das contas públicas com juros baixos ao longo do tempo será a perspectiva de conserto adiante. Há uma agenda dura de redução de gastos obrigatórios a ser enfrentada por todas as esferas de governo.

Apesar do otimismo recente, o mercado financeiro dá sinais de que não está alheio ao cenário de grandes desafios.

A recuperação da Bovespa se dá em ritmo bem aquém do observado nas bolsas de emergentes – acumula queda na casa de 17% no ano contra 9% nos emergentes –, diferentemente do ocorrido nos anos anteriores, quando a Bolsa brasileira descolou favoravelmente das demais, embutindo um cenário excessivamente otimista de crescimento.

No dólar, ainda que o movimento de valorização da moeda americana no mundo tenha perdido ímpeto nas últimas semanas, a cotação no Brasil mantém uma boa gordura na comparação com uma cesta de moedas de emergentes ou mesmo de países vizinhos. São diferenciais comparáveis a situações de grande estresse no governo Dilma, quando o País estava sem rumo.

Quanto ao comportamento dos juros, houve importante recuo, alimentado também pela possibilidade de intervenção do Banco Central neste mercado, conforme previsto na chamada PEC do orçamento de guerra. No entanto, a inclinação da curva de juros (diferença entre os vencimentos de longo e curto prazos) mantém-se acentuada, apesar de a inflação esperada pelo mercado no longo prazo estar baixa. Fica evidente o desconforto com o elevado risco fiscal.

É possível que ainda haja espaço para valorização dos preços de ativos no curto prazo, com ventos favoráveis do exterior e porque o mercado poderá vir a julgar que a gordura em comparação aos preços em outros emergentes é excessiva. Ondas de otimismo acontecem.

No entanto, é necessário cautela diante da valorização já ocorrida. As incertezas no cenário brasileiro são elevadas e o ambiente é propenso a acidentes. Não faltam motivos para isso, dada a difícil situação atual epidemiológica, política, social e econômica.

O momento é critico. Há muito trabalho a ser feito para melhorar as perspectivas de crescimento e, assim, a confiança de investidores.

*CONSULTORA E DOUTORA EM ECONOMIA PELA USP

Zeina Latif: Autocontenção

A sociedade manda recado de que não aceitará retrocessos democráticos

As atitudes antidemocráticas do presidente Bolsonaro fazem muito mal à jovem democracia brasileira. Estimulam a intolerância e o radicalismo já presentes na sociedade, e estressam as instituições democráticas, aumentando indevidamente seu ativismo. O País desvia-se do caminho do enfrentamento dos seus problemas e do avanço civilizatório.

Um episódio que merece reflexão foi a resposta do STF à infame reunião ministerial com ataques à instituição. Parte da classe jurídica aponta excessos na decisão monocrática do ministro Celso de Mello de divulgar quase na íntegra a reunião, com temas alheios às investigações de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Correta ou não, a divulgação da intimidade de discussões de trabalho traz consequências indesejáveis, que deveriam ter sido consideradas. No caso, contribui para uma maior polarização social, acirra a desconfiança entre os Poderes, prejudica a imagem do País no exterior e retira ainda mais o foco na superação da crise atual. Poderá também prejudicar agendas importantes, como a de buscar caminhos para melhorar a ação estatal no campo, sem ameaçar o meio ambiente.

O presidente com frequência desrespeita e maltrata a imprensa, cuja reação autodefensiva muitas vezes a faz desviar de sua missão, que é informar e estimular o debate público – um ingrediente essencial na construção da agenda dos países.

Tem-se discutido pouco as soluções para a área da saúde e as lições das diferentes experiências de combate à covid-19. Assunto não falta: o caso sueco de confinamento mais frouxo; as evidências de que o isolamento social é pouco efetivo em regiões carentes; as diferentes situações nos Estados brasileiros; as estratégias para o fim do isolamento; e como garantir a vacinação em massa no futuro.

Na economia, falta debate qualificado sobre a divisão entre analistas nas recomendações de políticas públicas. Alguns argumentam que não se deve pensar em restrições orçamentárias, enquanto se defende o ativismo do Banco Central no financiamento do déficit público. Outros alertam para a necessidade de garantir o bom uso dos recursos públicos e que as políticas emergenciais não extrapolem o período de calamidade pública, recomendando-se evitar atalhos para aumentar os gastos que poderão custar caro adiante.

A ausência do bom debate e da busca de consensos poderá contaminar os trabalhos no Congresso. A reforma da Previdência saiu porque o debate público amadureceu. Sem isso, a tendência de muitos políticos é defender medidas de cunho mais populista, evitando também combater os problemas estruturais.

Outro ponto a ponderar são as consequências da instabilidade política na economia. Considerando apenas a questão econômica, diferentemente de 2016, quando o impeachment de Dilma era visto como a chance de corrigir a equivocada política econômica, uma ruptura agora poderá penalizar ainda mais o enfrentamento da crise e alimentar a indisciplina fiscal.

Certamente, a questão econômica precisará ficar em segundo plano em caso de ameaça à democracia. No entanto, os analistas políticos estão divididos quanto a gravidade do discurso radical de Bolsonaro. Alguns apontam como blefe, não havendo um projeto autoritário, enquanto outros veem com preocupação sua proximidade com grupos armados, incluindo polícias militares e baixas patentes.

A julgar pelas manifestações do alto escalão das Forças Armadas, desde sempre preocupado com o risco de indisciplina e desordem, haverá esforços para coibir excessos desses grupos, não havendo risco iminente à democracia.

Além disso, a sociedade, agora mais participativa, manda recado de que não aceitará retrocessos democráticos. É improvável que as autoridades do País ignorem o quadro de inquietação.

Convém os adultos voltarem para a sala e praticarem a autocontenção, para não alimentarem extremismos que possam gerar mais instabilidade.

Que as instituições democráticas cumpram seu papel com firmeza e sem complacência, evitando porém revanchismos e visando ao bem comum.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Ajustar engrenagens para travessia longa

Toda ajuda estatal deve ter como objetivo a travessia nos próximos meses, e não corrigir falhas estruturais

O ex-ministro Luiz Mandetta alertou que a crise seria longa. Em 16 de março, afirmou que a curva de novos casos da covid-19 atingiria o platô apenas em julho. O declínio efetivo se daria em setembro, assumindo 50% da população imunizada (ou já infectada).

Em pesquisa recente, Fernando Reinach apontou na mesma direção. A taxa de imunização na cidade de São Paulo – provavelmente superior à média do País – está em 5,2% e chegaria a 65% em 2 meses. Uma taxa de imunização inferior a 60% seria suficiente para estabilizar a curva de infectados.

Na economia, alguns analistas – como esta colunista – alertaram que a volta da economia seria lenta, diferentemente da crise de 2008, por conta da natureza da crise e da fragilidade econômica do País.

Esse cenário se cristaliza cada vez mais, ainda que com boa dose de incerteza. Não se sabe quando o período de calamidade pública será superado.

As demandas por socorro governamental continuarão crescendo, portanto. Será necessário zelo técnico nas decisões de postergar os atuais programas e criar outros futuros. Não será possível ajudar a todos, nem seria sábio fazê-lo, pelo custo para a sociedade e gerações futuras.

Retomo esse tema por sua importância. Estabelecer prioridades em linhas gerais – como cuidar da saúde das pessoas e garantir sua subsistência – é a tarefa mais fácil. Difícil é desenhar políticas públicas focalizadas e efetivas, afastando oportunismo e desperdício; especialmente em um país com poucos exemplos de política pública bem-sucedida.

Um exemplo de medida que precisará de ajustes no caso de sua (inevitável) postergação é o auxílio emergencial. Será necessário aprimorar os controles (por exemplo, 73 mil militares receberam o auxílio) e definir um novo valor (certamente menor e talvez com diferenciação pelo tamanho da família), com base em estudos técnicos.

Conforme se avança na lista de prioridades, mais complexa a tarefa.

Definir o escopo da política de crédito subsidiado a empresas – não se trata de compensá-las por todas as perdas, mas apenas garantir a travessia durante a epidemia – não é tarefa fácil. E contrapartidas devem ser requeridas às beneficiadas, como não demitir e cortar dividendos e salários elevados.

Empresas com acesso minimamente preservado ao mercado de crédito e que podem contar com aportes dos acionistas e controladores deveriam ficar de fora.

O mesmo vale para empresas que não serão viáveis no pós-pandemia, por não serem bem geridas (vão quebrar de qualquer forma) ou por seu funcionamento depender de aglomeração de pessoas. Aqui é necessária a participação do sistema bancário na seleção dos contemplados.

Raghuram Rajan defende, para os EUA, um quesito para exclusão da ajuda estatal: pequenos negócios que poderão ser facilmente substituídos depois da crise, ao contrário de empresas com capital organizacional – um ativo intangível associado à qualidade da gestão, que gera eficiência produtiva e inovação e benefícios que vão além do ambiente da empresa.

Levando à risca os critérios acima, não sobrariam muitas empresas a serem socorridas. O Brasil tem muitas empresas ineficientes de menor porte – em grande medida fruto de benefícios tributários equivocados que as protegem. Mudar essa realidade de forma abrupta na pandemia custaria muito caro em termos sociais. Convém avaliar a recomendação de Rajan com cautela.

Não é momento de misturar questões conjunturais (agudas) e estruturais (crônicas). Toda ajuda estatal deve ter como objetivo a travessia nos próximos meses, e não corrigir falhas estruturais.

O auxílio emergencial não visa a corrigir injustiças sociais, mas sim prover subsistência aos vulneráveis. O mesmo vale para o crédito subsidiado. A ideia é estabelecer limites para o socorro estatal: de um lado, preservar estruturas organizacionais e empregos que valem a pena, e de outro, limitar a inevitável “seleção natural” no setor privado.

Há um longo caminho pela frente e as políticas públicas precisam ser bem calibradas.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Tiro no pé

É necessário evitar ações que gerem mais distorções e efeitos colaterais na economia

Somos uma sociedade mais propensa a apontar vilões do que a enfrentar os problemas com base em diagnósticos corretos. A crise atual explicita essa fraqueza.

Há preocupações de todos os lados, mas é necessário evitar ações que poderão gerar mais distorções na economia e efeitos colaterais perversos, sem produzir o benefício desejado.

Os bancos – desde sempre no topo da lista de arqui-inimigos - são acusados de “empoçar” recursos e não liberar crédito a empresas e famílias, e são pressionados a bancar parte da fatura da crise. Enquanto isso, pouco esforço é feito para compreender o funcionamento de um setor essencial ao funcionamento da economia.

Os dados do mercado de crédito em março mostram que as críticas são precipitadas, ainda que haja um descompasso entre o aumento brutal da demanda de crédito e a capacidade de atendimento dos bancos.

A concessão (fluxo) de crédito livre para PJ subiu 60% em março em relação a fevereiro, sendo que quase metade está associada à demanda por capital de giro e antecipação de receitas das empresas.

Na PF, o resultado não foi melhor por conta da natural retração de demanda, como na aquisição de veículos e no cartão de crédito (à vista). Como o endividamento dos indivíduos está nas máximas históricas, acima de 45% da renda anual, o espaço para elevações adicionais é limitado, por conta do risco de inadimplência adiante.

O crédito está fluindo, com liderança dos bancos privados – alta de 3,5% no estoque, ante 2,1% dos bancos públicos –, o que ocorre com folga desde 2019. Tem também aumentado a capilaridade do crédito em favor das micro, pequenas e médias empresas, o que poderá ser afetado com a crise.

É a saúde do setor bancário – índices de liquidez e de capitalização adequados e elevada cobertura dos (elevados) ativos problemáticos – que permite a reação favorável do setor às medidas de estímulo do Banco Central. Além de essencial para o bom funcionamento da economia, é um importante ingrediente de sustentação da nota de crédito do Brasil pelas agências de risco.

Não podemos perder isso. Ameaças não faltam, no entanto. Como se não bastasse o inevitável aumento de inadimplência este ano, há o risco de reações inadequadas à crise.

Há no Congresso iniciativas preocupantes, como a suspensão do pagamento do crédito consignado e a elevação da CSLL de 20% para 50% para bancos, um setor com carga tributária superior ao restante da economia. São medidas que elevam a insegurança jurídica e ameaçam a estabilidade financeira, a oferta de crédito e a agenda de desconcentração bancária.

Há também uma proposta de emenda constitucional de iniciativa de vários senadores que estabelece um fundo de combate à pobreza, de forma que, caso limites definidos de pobreza infantil sejam desrespeitados, serão acionados gatilhos para elevar a transferência de renda aos pobres. Além de dotações orçamentárias, o recurso do fundo viria da taxação dos bancos, com alíquotas progressivas da CSLL, que poderiam atingir 70% a depender do lucro da instituição. O resultado seria crédito mais escasso, pois os bancos precisam adicionar capital para poder emprestar, o que ficaria prejudicado. Com isso, menos crescimento e empregos.

Há problemas de diagnóstico e desenho dessa medida, muito diferente do que ocorre no Bolsa Família, que poderia ser aprimorado e tem a vantagem de exigir que a criança frequente a escola, para não se perpetuar a pobreza.

Transferir renda pode ajudar no curto prazo, mas não permite o combate à pobreza de forma sustentada. Para isso, é necessário garantir o acesso dos mais vulneráveis a serviços públicos de qualidade. O Brasil precisa de igualdade de oportunidades para reduzir a pobreza.

De quebra, a medida é constitucional, o que agravaria a já elevada rigidez orçamentária.

Certamente, há espaço para elevar a progressividade dos impostos, mas é necessário trabalho sério para evitar mais distorções no sistema tributário.

Apontar vilões e buscar saídas fáceis é atitude infantil. Precisamos discutir mais seriamente nossos problemas.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Na confusão, não se vai longe

É inacreditável a discussão da retomada sem consulta do time da Economia

Há muito trabalho a ser feito na economia. Mesmo que não houvesse o isolamento social, o custo econômico da epidemia seria elevado, pelas consequências de uma crise social e pelo contágio do quadro global sobre o crédito, as exportações e o mercado financeiro.

O governo não está inerte, mas há muitas lacunas no conjunto de medidas e desafios a serem enfrentados, durante e após o isolamento social.

Primeiro, há indefinições e ajustes necessários nas medidas econômicas. Por exemplo, a linha de crédito da Caixa às microempresas dá tratamento diferente daquele oferecido a pequenas e médias empresas para honrar a folha, com juros mais baixos. Há também muitas pendências no socorro a setores, como o de energia.

Segundo, é preciso maior coordenação interna do governo. Um exemplo são as dificuldades enfrentadas pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura por conta da ausência de resposta contundente do governo aos ataques do ministro da Educação à China. É necessário reconstruir as relações diplomáticas, não só pelas dificuldades na importação de equipamentos de saúde daquele país, mas pelo impacto sobre as exportações e futuros investimentos no Brasil, inclusive nos leilões de infraestrutura.

Terceiro, falta diálogo com Estados e municípios para uma solução rápida e justa para a expressiva queda de arrecadação, sem comprometer a higidez fiscal da União e sem abrir espaço para excessos desses entes. A solução da tensão atual deveria se dar pelo diálogo entre os Poderes Executivos da federação, e não pelo ataque ao Congresso.

O governo também falha ao afastar a proposta de flexibilizar a carga horária e os salários do funcionalismo – contida na PEC emergencial –, em linha com o proposto ao setor privado. Seria um grande passo no socorro a Estados e a municípios, cuja arrecadação está comprometida com o pagamento da folha.

Quarto, falta respeito institucional e liderança do Executivo na relação com os demais Poderes, abrindo espaço para avanço de pautas perigosas. Há centenas de projetos de lei no Congresso, para o período de calamidade pública, que geram distorções e injustiças, com ônus ao erário e ao funcionamento da economia.

Não faltam propostas de proteções indevidas a segmentos do setor produtivo e da sociedade.

O mesmo vale para a suspensão da cobrança de serviços de utilidade pública – energia, água, telecomunicações, gás, internet, pedágio de transporte de carga. Seria um desastre para esses setores que já sofrem as consequências da epidemia e engrossam a fila de pedidos de ajuda da União.

Há propostas que ferem o mercado de crédito e ameaçam jogar por terra os esforços do Banco Central para estimular as concessões. É o caso da suspensão do pagamento de empréstimos bancários de empresas de menor porte, financiamento imobiliário, e cheque especial e cartão de crédito.

Preocupam as propostas de empréstimo compulsório sobre empresas – alíquota de 10% sobre o lucro líquido nos últimos 12 meses de empresas com patrimônio liquido igual ou superior a R$ 1 bilhão – e outras tantas sobre grandes fortunas.

São medidas de apelo populista que gerariam fuga ainda maior de recursos do País e desincentivo à produção. Não se pode confundir a necessidade de promover a justiça tributária com medidas desastrosas, que podem parecer avanços aos olhos da sociedade, mas, na realidade, são contraproducentes.

A grande maioria das propostas na Câmara aguarda o despacho do seu presidente, Rodrigo Maia, que provavelmente não o fará, tendo inclusive rejeitado algumas recentemente. Por exemplo, a Câmara derrubou proposta do Senado que criava o auxílio-emprego com impacto fiscal na casa de R$100 bilhões.

Importante, porém, o trabalho do governo. Sem isso, fica difícil as lideranças no Congresso desarmarem tantas bombas.

A crise é severa e o pós isolamento será muito difícil. A julgar pela atuação atual do governo, os sinais preocupam, incluindo a inacreditável discussão de plano de retomada sem consulta ou liderança do time da Economia.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Faltam informações

A taxa de incidência da doença é muito heterogênea entre Estados brasileiros

A extensão territorial do Brasil e seus muitos contrates regionais criam um quadro heterogêneo de incidência da epidemia do novo coronavírus. Os problemas para a definição de estratégias, no entanto, não param aí. O Ministério da Saúde (MS) tem optado por não decretar o isolamento social em todos os Estados. Por ora, cada um segue suas regras, adaptando as sugestões feitas pelo governo federal.

Não tem sido diferente nos EUA, onde o presidente Trump reluta em decretar o isolamento no país todo. Os 50 Estados da federação declararam situação de emergência, mas cada um adota suas medidas para lidar com a epidemia. Apenas 13 Estados decretaram quarentena total; a maioria a limitou a algumas cidades.

É precipitado afirmar que a descentralização de decisões é equivocada, pois o objetivo não é evitar a disseminação da doença, mas sim, como sabemos, suavizar sua curva de infecção.

O problema é a falta de uma coordenação entre as ações dos entes da federação, sendo inevitável a leitura de que disputas políticas atrapalham. Como resultado, reduz-se a eficácia das medidas sanitárias. Afinal, o vírus não respeita as fronteiras das cidades e dos Estados.

Uma medida recente, a ser implementada a partir do dia 13 de abril, foi definir critérios para regiões com baixa incidência da doença relaxarem o distanciamento social, mas levando em conta sua capacidade de suprir as demandas da área da saúde – como leitos, respiradores, testes laboratoriais e equipes de saúde

Considerando que as curvas de novos infectados segue ascendente – diferentemente do que ocorre em outros países, inclusive da América Latina – , talvez a decisão se mostre precipitada.

A complexidade do Brasil se releva em números. A taxa de incidência da doença é muito heterogênea entre Estados. Aqueles com maior fluxo de viajantes e fronteiras mais permeáveis sofrem mais.

De acordo com o MS, no dia 6 de abril, o Distrito Federal tinha a maior taxa de incidência (15,5 casos para cada 100.000 habitantes), o que faz sentido. Na sequência, Amazonas (12,6) e Ceará (11,0) também sofrem bastante, talvez por serem, reconhecidamente, importantes rotas do trafico de drogas. Ambos exibiram taxas acima de São Paulo (10,5), o quarto colocado.

Alguns dados parecem incoerentes, com Estados mais parecidos exibindo taxas de incidência bastante diferentes. Enquanto na Bahia a taxa estava em 2,9 para cada 100.000 – acima de Minas Gerais (2,5) –, no vizinho Sergipe estava em 1,4. Há também divergências relevantes entre as taxas do Maranhão (1,9), Pará (1,2) e Piauí (0,7), que, por sua vez, destoam imensamente do Ceará, em que pesem as peculiaridades deste Estado.

Seria importante o MS coletar e divulgar dados relativos ao número de exames realizados, como fazem outros países. Nos EUA, por exemplo, a cifra atingiu 1,92 milhões de testes no dia 7 de abril, o que equivale a 5,6 testes para cada 1.000 pessoas.

Essas incoerências nos dados reforçam a avaliação de que há um problema sério de subnotificação de doentes, por conta da insuficiência de testes. Especialistas apontam para a baixa confiabilidade dos dados no Brasil, pois testamos basicamente (e parcialmente) os casos sérios. Há também o problema de falsos negativos nos testes que visam identificar se o indivíduo já adquiriu anticorpos.

Isso significa que a curva de evolução de infectados não é muito confiável. Assim, fica mais arriscado e difícil estabelecer estratégias para o confinamento – sua duração e abrangência.

Da mesma forma compromete-se a avaliação do impacto da pandemia na economia.

Vale lembrar que o relaxamento que foi iniciado na China e as discussões crescentes em países europeus só têm sido possíveis por conta da inflexão da curva de novos casos.

O quadro é de muita incerteza. Sem dados robustos e confiáveis da autoridade de saúde, não conseguiremos responder de forma segura se o próximo passo deverá ser de endurecimento ou de relaxamento do isolamento.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Bom senso

O momento pede união. O medo de errar e ser julgado não pode paralisar gestores

A polarização da sociedade migrou para quem é a favor ou contra o confinamento social. De um lado, quem se preocupa com as perdas humanas diante do colapso iminente do sistema de saúde; de outro, quem teme a recessão. O presidente, por sua vez, estimula a polarização ao defender que tudo deveria “voltar à normalidade”.

Não há como ser binário. O isolamento é inevitável diante da rápida transmissão da doença. A questão é como fazê-lo de forma racional e cuidadosa. É o chamado confinamento vertical.

O debate é necessário porque parece elevado o risco de um isolamento prolongado, a julgar pelo ritmo de crescimento de infectados, certamente subnotificado.

A definição de regras e critérios precisa partir do governo federal, coordenando os entes da federação.

As recomendações devem se basear em análise de custo-beneficio de cada opção disponível, contando com o trabalho conjunto de profissionais da área de saúde, economistas, prefeitos e subprefeitos, e líderes de diferentes segmentos da sociedade e do setor produtivo.

Fácil falar, difícil implementar.

É possível liberar o comércio de rua e o funcionamento de bares e restaurantes, mas com limitações no número de funcionários e no fluxo de pessoas? Quais as exigências mínimas das autoridades sanitárias e de saúde?

É possível prover segurança sanitária no transporte público, higienizando os meios de transporte, limitando o número de pessoas transportadas, mudando os procedimentos nos terminais, fazendo testes aleatórios nos passageiros?

É possível implementar rodízio de horário e de dias para funcionamento de empresas? Em que setores isso é possível?

Como cuidar da população mais carente, já que, diferente do que acredita o presidente, não será possível confinar apenas os mais velhos em lares com exíguo espaço e onde moram muitas pessoas?

É possível preparar as escolas públicas para receber crianças e idosos, claro que em locais diferentes? Como viabilizar isso?

O que fazer com moradores de rua?

Há riscos de todos os lados. A primeira condição para minimizá-los é ter informação, ampla, precisa, transparente e de qualidade. Profissionais e consumidores precisam saber como proceder.

Não há fórmula pronta a ser importada sem ajustes. Tampouco há políticas definitivas, pois os problemas surgirão aos poucos. Será necessária vigilância dos gestores públicos, capacidade de reação tempestiva e flexibilidade para ajustar as políticas.

A decisão sobre o tipo de confinamento deve acompanhar a discussão sobre a melhor utilização dos recursos públicos. No momento, obter recursos é um problema menor. A prioridade deve ser os gastos com saúde e socorro aos mais vulneráveis. Há muita logística envolvida, porém. Onde comprar ventiladores, exames, materiais de atendimento? Como aumentar a produção e fazer o melhor uso do material escasso? Como fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa?

Há muitas perguntas e poucas repostas.

A fala do presidente em cadeia nacional pecou não apenas pelo uso político da crise, jogando no colo dos governadores e prefeitos a responsabilidade pela recessão, mas pela omissão. E a cada frase proferida, Bolsonaro revelou sua incompreensão sobre a natureza do problema e a dura realidade da maioria das pessoas.

O discurso de Angela Merkel inspira: “...nós devemos (..) nos concentrar em uma coisa: desligar atividades públicas o mais rápido possível. Naturalmente, nós devemos fazer isso com racionalidade e senso de proporção, porque o Estado continuará a funcionar, os suprimentos com certeza continuarão a ser assegurados e nós queremos preservar a atividade econômica do melhor jeito que pudermos.”

Qual é a nossa proporção?

O momento pede união. O medo de errar e ser julgado não pode paralisar os gestores. Com coordenação e responsabilidades compartilhadas, o peso nos ombros de cada gestor diminui, permitindo a tomada mais adequada e eficiente de decisões. Evita-se também o oportunismo.

Assim, será mais fácil dar as respostas que o País precisa e reduzir os custos da crise.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Batalhas perdidas

Políticas macroeconômicas tradicionais para lidar com a crise são quase inócuas

É possível que um quadro epidêmico mais grave no Brasil não pudesse ser evitado, a julgar pelo que ocorre no mundo. No entanto, não restam dúvidas que o governo federal demorou a agir, podendo implicar em maiores custos, em vidas e na economia.

O mercado financeiro reage à piora do quadro doméstico. Estancar perdas não é para já.

No dia 23 de janeiro, o ministro da Saúde afirmou que o País estava em nível 1 de alerta, em uma escala de 1 a 3. Risco iminente. Mesmo com a aproximação do carnaval, não houve comunicação em massa sobre os cuidados mínimos dos indivíduos e medidas sanitárias efetivas nas fronteiras.

Somente após quase dois meses desde o alerta de Mandetta ocorreu a coletiva do presidente e seus ministros para dar satisfação à sociedade e apresentar as iniciativas a serem tomadas.

O governo fala em “operação de guerra”, mas batalhas importantes já foram perdidas, começando pela da comunicação, sendo que o presidente muito atrapalhou nessa frente.

Não houve qualquer coordenação interna do governo. Ministros das várias áreas envolvidas se omitiram e o governo ficou paralisado. O presidente, ao alimentar conflitos e fazer da epidemia uma bandeira política, impediu a coordenação de esforços com entes da federação e os demais poderes.

Na coletiva de ontem, faltou resposta à altura ao grave quadro e nada muito concreto foi anunciado sequer para conter o contágio de pessoas e preparar a rede hospitalar. Segundo o ministro da Saúde, a estabilização de novos casos da doença poderá ocorrer apenas em julho; isso em um cenário benigno.

De batalha em batalha perdida, o País caminha rapidamente para o isolamento social, sofrimento da sociedade e quadro recessivo, sem contar os riscos de desabastecimento. O que não se sabe é em qual intensidade.

Políticas macroeconômicas tradicionais para lidar com a crise são praticamente inócuas. Nem mesmo as localizadas, como as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio.

Se em condições menos agudas as intervenções têm eficácia bastante limitada, agora, ainda mais, pois todos os vetores puxam o dólar para cima. As incertezas no mercado global se somam aos riscos internos derivados da escalada da epidemia no Brasil. Essa política, na melhor das hipóteses, pode ajudar a dirimir problemas de liquidez no mercado cambial. Mesmo a contenção de movimentos de manada, quando o mercado fica sem referências, ficou bastante dificultada.

Do lado da política monetária, não será o corte da Selic para 3,75% que mudará o cenário econômico. As respostas dos bancos centrais no mundo que reduzem as taxas de juros parecem uma tentativa de acalmar os mercados do que fruto de uma visão mais estruturada de médio prazo. O crédito na economia não irá reagir aos juros ainda mais baixos.

Por essa mesma razão, ainda que o mercado venha a reagir positivamente à medida – o que não está claro já que a decisão do Copom veio dentro do esperado e com sinalização de pausa adiante –, será algo de curtíssimo prazo. Nada que acalme os mercados efetivamente e limite o contágio financeiro na economia.

Talvez o mais adequado teria sido aguardar para cortar os juros, guardando munição para o futuro, quando as políticas de estímulo à demanda poderão ser mais eficazes. E o futuro que nos aguarda poderá ser muito difícil a depender da capacidade de ação do governo.

Trazer algum alento aos mercados, contendo perdas e o aperto das condições financeiras, dependerá de ação conjunta do governo. Não se pode esperar tanto do Banco Central.

A sociedade pede ação, o setor produtivo pressiona por ajuda e o mercado financeiro por medidas econômicas que estanquem as perdas.

Nessa guerra será necessário estratégia para definir as batalhas de cada dia e coordenação de esforços. Atirar às cegas, não.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Dissintonia

Falhas do governo não justificam irresponsabilidade do Congresso

A ameaça do coronavírus bate à porta. O que se vê, no entanto, não é apenas um país despreparado para a crise, mas também sem rumo.

O presidente negligencia o problema, enquanto o País espera informações e um plano de ação do governo.

Fernando Reinach faz o alerta. Um quadro epidêmico no Brasil não pode ser descartado. Será necessário implementar nas próximas semanas um conjunto de ações sanitárias para minimizar o risco de colapso do sistema de saúde, como as conduzidas na Inglaterra, França e Alemanha. Para início de conversa, é preciso disponibilizar testes para coronavírus em larga escala e com rápida resposta.

Tudo muito distante de nossa realidade.

Alguns economistas sugerem expansão fiscal e aumento das concessões de crédito do BNDES para proteger a economia. Uma recomendação equivocada.

A prioridade no momento é proteger as pessoas e o sistema de saúde, para que se possa reduzir o risco de um quadro grave no País.

A defesa da economia dependerá do tamanho e da natureza do impacto do coronavírus, o que ainda não está claro. Por exemplo, se o mercado de crédito for afetado de forma aguda, como em 2008/09, medidas administrativas do Banco Central serão necessárias para evitar uma crise de liquidez e, no limite, linhas emergenciais de bancos públicos poderão ser acionadas.

Não é o caso de aumentar os empréstimos do BNDES. A demanda de investimento será afetada pelas muitas incertezas.

Além disso, ainda que muitas empresas enfrentem dificuldades para ter acesso ao crédito, não é por falta de recursos que o investimento não deslancha. É por falta de bons projetos em um país difícil, com regras do jogo complexas, mal definidas e que podem mudar sem critério.

Não faltam pesquisas apontando o fracasso da política de campeões nacionais do BNDES em elevar o investimento das empresas contempladas, como aponta Sergio Lazzarini.

A proposta de aumentar o investimento público chega a ser irresponsável. Não se trata apenas de ameaça à regra do teto de gastos – a principal âncora dos juros baixos – e de prejudicar a confiança de investidores. Trata-se da baixa capacidade do Estado brasileiro de fazer projetos de qualidade.

De acordo com a auditoria do Tribunal de Contas da União, 37,5% das obras financiadas com recursos federais estão paralisadas ou inacabadas. A razão principal não é a falta de recursos, mas sim problemas técnicos ou com órgãos de controle. Apenas 10% decorrem de dificuldade financeira.

Convém também lembrar de obras que foram finalizadas, mas que têm retorno social discutível, como estádios de futebol e estaleiros.

Além disso, apesar de os gastos com investimento serem considerados um uso mais nobre dos recursos públicos (até com exageros, como se gastos com saúde e educação não fossem essenciais), eles não são a melhor forma de reagir a choques transitórios que demandam medidas emergenciais.

O tempo necessário para execução é longo, ainda mais no Brasil, onde nem sequer há na prateleira bons projetos para serem rapidamente implementados. Além disso, muitos investimentos implicam gastos de custeio no futuro – como a construção de hospitais e escolas, que precisam de recursos para funcionar –, nem sempre viáveis do ponto de vista orçamentário.

Ações emergenciais devem ser, tipicamente, gastos com custeio de curto prazo. E, no quadro atual, teriam de ser focalizados na área sanitária e de saúde.

A dissintonia com o momento do País não para por aí. O Congresso avança em decisões que aumentam o rombo fiscal – com voto de parlamentares da base governista –, como a de derrubar o veto do presidente da República ao aumento do limite de renda familiar para se ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada. O impacto fiscal será na casa de R$ 20 bilhões ao ano. Caberá manifestação do TCU, posto que não há fonte de recursos definida.

Há risco de outras pautas-bomba. As falhas do governo não justificam a irresponsabilidade do Congresso.

Se seguirmos nessa trajetória, aí sim a crise será muito grave.

* Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Juros baixos não blindam a economia

O contágio financeiro sobre o setor produtivo, se relevante, precisa ser mitigado

O momento é de apreensão por conta das incertezas decorrentes da epidemia de coronavírus. Não há, no momento, como afirmar quando será o ápice da crise, para podermos dizer que o pior já passou.

Como agravante, o timing da epidemia não é nada favorável, pois o comércio mundial está encolhendo desde o ano passado, por conta, principalmente, das políticas protecionistas dos países. O foco da crise, a China, representa hoje mais de 20% do PIB mundial, e a expectativa de uma desaceleração econômica suave caducou. Estivesse a economia mundial em melhor forma, seria mais fácil dirimir as incertezas.

Adicionalmente, os países, com poucas exceções, não contam com muitos instrumentos para mitigar o impacto da crise. Além dos juros já muito baixos, poucos têm espaço para expansão fiscal, diante dos déficits e dívidas elevados. Exageros na expansão dos gastos públicos podem até piorar o quadro econômico, ao despertar a desconfiança de credores. Além disso, não é qualquer expansão fiscal que funcionaria. O momento pede políticas sanitárias e para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, e não o aumento indiscriminado de gastos.

No caso dos EUA, o Fed resolveu cortar a taxa básica de juros para 1,0-1,25% em reunião extraordinária de seu comitê de política monetária, alegando a necessidade de um ação preventiva por conta da epidemia. A preocupação é bastante compreensível, mas essa decisão em um quadro de incertezas e indefinição sobre o impacto da epidemia sugere uma sensibilidade exagerada do Fed à piora no mercado financeiro.

O contágio financeiro sobre o setor produtivo, se relevante, precisa ser mitigado. As empresas poderão enfrentar problemas financeiros, em caso de uma paralisia da economia, mas está cedo para este diagnóstico. E se ocorrer, a indicação seria mais por injeção de liquidez ou relaxamento regulatório para empréstimos. Juros baixos, mesmo próximos de zero, não seriam muito eficazes para ativar o crédito nessas circunstâncias.

Finalmente, o choque do coronavírus é, por ora, um choque mais de oferta (afeta o funcionamento das empresas por falta de insumos), do que de demanda (mais localizado em atividades relacionadas ao fluxo de pessoas entre países), ainda que o este último possa aumentar. E o corte de juros se refere a um estímulo à demanda, e não à oferta.

Entendo que seria o momento de aguardar por mais informações sobre o impacto da epidemia, antes de os bancos centrais cortarem as taxas de juros. E convém guardar munição caso se confirmem as perspectivas mais pessimistas, com contágio relevante na demanda.

No Brasil, vale a mesma reflexão. Ainda não se sabe se o efeito da crise será inflacionário ou desinflacionário: se a alta do dólar e a retração da oferta de alguns bens terão maior impacto nos preços do que a queda dos preços de commodities e o recuo do consumo (menos provável) e das exportações.

O Banco Central, a julgar pelo seu comunicado de terça-feira, já tem a resposta ao afirmar: “À luz dos eventos recentes, o impacto sobre a economia brasileira proveniente da desaceleração global tende a dominar uma eventual deterioração nos preços de ativos financeiros.” Foi um sinal claro para os mercados que haverá um corte da taxa Selic na próxima reunião do Copom.

Parece uma avaliação precipitada. E considerando que os juros reais estão em patamares bastante baixos, não haveria razão para tanta pressa.

Se o Banco Central estiver errado – e não saberemos isso tão rapidamente –, a consequência será uma necessária correção de rumos antes do esperado, gerando uma volatilidade indesejada nos juros.

De qualquer forma, não será a taxa de juros baixa que trará a volta do investimento produtivo – praticamente estagnado em 2019 – e protegerá o Pais do contágio. É querer demais da política monetária. O que fará diferença será o avanço das reformas. A letargia do governo e os ruídos constantes atrapalham bastante.

* Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: O carnaval acabou

Passada a aprovação da Previdência, pouco se avançou na agenda econômica

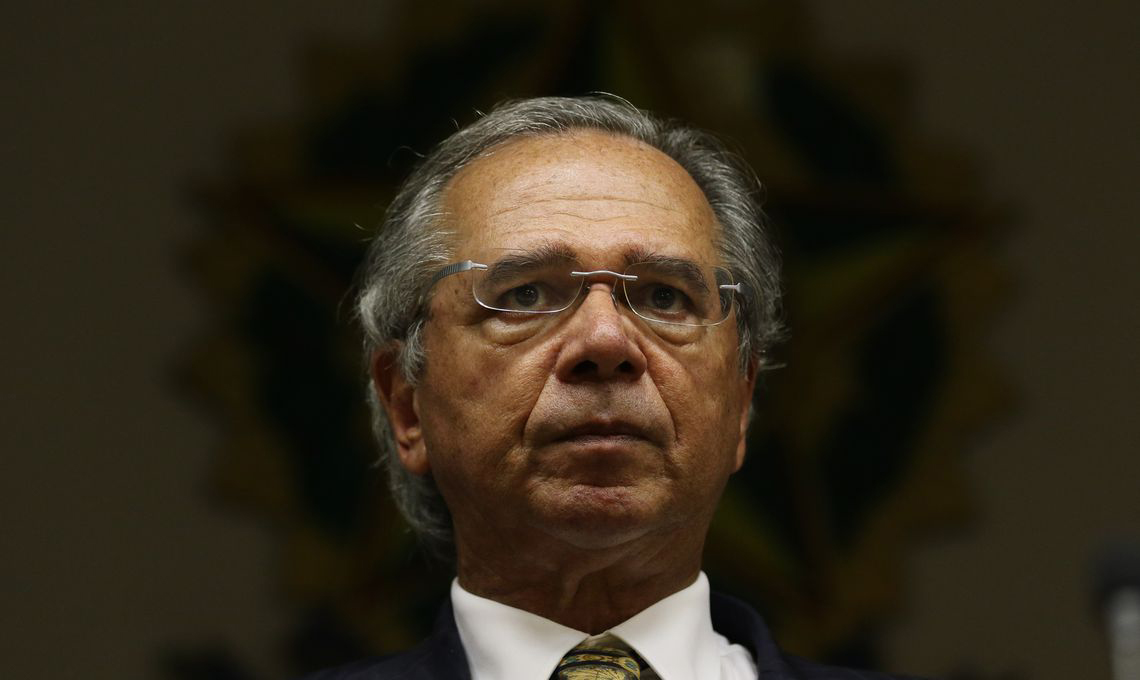

O carnaval terminou antes do esperado para Paulo Guedes. Bolsonaro cobra do ministro o prometido crescimento econômico, não sem alguma razão. As promessas foram muitas e faltaram alertas sobre a fragilidade do País, o que vem desgastando o ministro.

Na campanha eleitoral, o candidato a formulador da política econômica exibia desenvoltura no “palanque”. Guedes exagerou nas promessas, rejeitando a ponderação usual de ministros da área econômica e descuidando do rigor técnico necessário para a boa prática da profissão de economista. Um exemplo foram as estimativas de receita com privatizações e venda de imóveis da União, totalizando cada uma R$ 1 trilhão. Pelo seu discurso, vender imóveis, privatizar, abrir a economia e eliminar os rombos fiscais eram tarefas fáceis; não foram feitas antes devido apenas à inépcia ou a visões equivocadas dos governos anteriores. Minimizou as dificuldades técnicas e políticas para avançar em temas espinhosos que demandam a construção de consensos e capacidade de enfrentamento de grupos organizados.

Não foi muito diferente no governo de transição, quando se esperava a “descida do palanque”. Pouco se avançou no detalhamento do programa da pasta. Vale citar que não se partia do zero, tendo em vista o importante legado do governo Temer. Alguns temas anunciados geraram ruídos, mas nada avançaram, como as medidas na área tributária e no Sistema S.

A grande notícia de 2019, a reforma da Previdência melhor que a esperada, contribuindo para os cortes da taxa de juros pelo Banco Central, foi inicialmente apresentada como propulsora de crescimento econômico robusto, algo entre 3% e 3,5% em 2019.

Subestimou-se a gravidade da crise fiscal e a fragilidade estrutural da economia. Foram criadas falsas expectativas.

Passada a aprovação da reformada Previdência na Câmara, pouco se avançou na agenda econômica, diferentemente do prometido. Foi um semestre praticamente perdido.

Bolsonaro não foi devidamente alertado sobre os desafios da gestão fiscal, mesmo no curto prazo, e a necessidade de mais medidas fiscais estruturantes. Em agosto último, diante das reclamações dos ministérios, o presidente compreendeu que o dinheiro acabou e não havia “comida para dar para o recruta”. Os alertas deveriam ter partido do ministro da Economia, e não de terceiros.

Apesar das promessas exageradas ou até impossíveis, é injusto colocar toda a responsabilidade pelo crescimento em Guedes. Não só porque seu trabalho tem méritos, como o de evitar mudanças na regra do teto de gastos, mas principalmente porque o chefe da pasta da Economia pode muito menos do que se imagina. As mais importantes medidas econômicas dependem de interlocução com o Congresso e de coordenação interna do governo, além do diálogo com o Judiciário.

Como avançar com as privatizações, por exemplo, se o presidente limita sobremaneira seu escopo, alguns ministros se posicionam contra e a relação com o Congresso está precocemente desgastada, dificultando até a privatização mais urgente, a da Eletrobras?

Temas ligados a educação, meio ambiente e arcabouço jurídico, que assustam os investidores e freiam o crescimento, não dependem do ministro. Falta agenda de governo e liderança do presidente.

Além disso, os ruídos causados por Bolsonaro e seu entorno cobram um preço elevado: limitam a melhora da confiança de empresários e investidores, prejudicam o avanço das reformas para a volta do crescimento e desviam as instituições do seu papel. A cada energia gasta para discutir as trapalhadas do governo e o acinte contra instituições, menos resta à discussão séria e urgente de políticas públicas.

Bolsonaro já entendeu que há algo errado na economia. Não compreende, porém, a importância de reformas estruturais e de sua liderança no processo de aprovação. Improvável o presidente mudar seu estilo. Caberá, pois, a Guedes, sem ilusionismos e com perseverança, reconquistar a confiança na equipe econômica e manter a agenda econômica nos trilhos.

* Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Freio de arrumação

Com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais difícil aprovar reformas estruturais

São conhecidos os pilares da agenda econômica, como reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais eficiente. Ainda não estão claras, porém, as prioridades do governo e sua capacidade de entrega. Governar vai muito além de enviar propostas ao Congresso. É necessário trabalho para aprovação. Capacidade política é tão importante quanto boas intenções.

As dificuldades do governo têm consequências.

A reforma tributária, por exemplo, que deveria ser prioritária, talvez se inviabilize. O momento ideal para seu avanço pode ter ficado para trás, após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Perder o timing pode ter saído caro. Tem crescido muito a resistência a ela e as eleições municipais este ano atrapalham a discussão do tema. Os setores que perdem com a reforma se mobilizam. Alegam a distribuição desigual do ajuste, mas omitem o fato de, no sistema atual, serem os que menos pagam impostos, sendo necessário reequilibrar o peso tributário.

Pelo cálculo político e de curto prazo de Bolsonaro, ele provavelmente não vai apoiar essa iniciativa, pois quase nada teria a ganhar com a aprovação tardia da reforma, e o custo político seria seu.

A política econômica, no entanto, não se resume a aprovar reforma. Evitar retrocessos e consolidar a disciplina fiscal será importante feito. No contexto atual, não se deve subestimar esse desafio. O menor foco do governo na agenda econômica e o descuido na política têm aberto espaço para iniciativas que preocupam.

Cito alguns exemplos.

Primeiro, o aumento de recursos na proposta de emenda constitucional que prorroga o Fundeb, o fundo para educação básica. Pela proposta, os gastos subirão quase R$ 80 bilhões em seis anos. O problema não é apenas o elevado custo fiscal. A medida é inadequada em um país que envelhece e menos crianças ingressam nas escolas. E há impacto nos cofres estaduais, posto que o aumento do custo por aluno se eleva e implica, pela regra atual, o aumento do piso salarial dos professores. Vai aumentar o custo da folha dos Estados, sendo que muitos já estão violando ou estão prestes a violar a regra de não comprometer mais de 60% da receita corrente liquida com o pagamento da folha.

Segundo, a capitalização de empresas estatais, que, assim como o Fundeb, não está limitada pela regra do teto de gastos. Os valores foram elevados em 2019, abrindo perigoso precedente. A capitalização de R$ 7,6 bilhões da Emgepron, empresa estatal de projetos navais, é polêmica, não sem razão. Caberia o questionamento desse acordo firmado no governo Temer. Adicionalmente, segundo a imprensa, o Ministério da Defesa negocia com o governo ampliar o escopo da empresa, para que ela seja também responsável por projetos estratégicos das Forças Armadas, e não só da Marinha. Seria mais adequado discutir a liquidação da empresa.

Terceiro, associações de juízes e procuradores pedem no STF a suspensão do aumento da alíquota de contribuição previdenciária previsto na reforma da Previdência.

Recentemente, o governo conseguiu demover o líder do governo no Senado da ideia de elevar gastos utilizando recursos a serem liberados por fundos públicos, que pela proposta original do governo seriam direcionados para reduzir a dívida pública.

E por aí vai. Sempre uma novidade. Um perigo em cada esquina.

Um risco a ser acompanhado é o de não cumprimento da regra do teto pelo Judiciário e Legislativo, pois a partir deste ano, o Executivo deixará de compensar o estouro do limite dos demais órgãos, o que ocorreu em 2019. Grande esforço de ajuste será, portanto, necessário.

Com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais difícil aprovar reformas estruturais, especialmente com as dificuldades do governo. Reforçar, porém, a disciplina fiscal e garantir o cumprimento da regra do teto será grande conquista. Além de promover a estabilidade da economia, esse é um instrumento importante para reavaliar políticas públicas que geram injustiças sociais, má alocação de recursos e baixo crescimento.

* Consultora e doutora em economia pela USP