zander navarro

Zander Navarro, Alfredo Homma, Antônio José Elias A. De Menezes e Carlos Augusto Mattos Santana: futuro da floresta

A ‘floresta em pé’ como solução para Amazônia apresenta dificuldades em sua materialização

Há disseminada desinformação sobre as transformações em curso na Região Amazônica e, em particular, sobre o seu aspecto mais chocante: os incêndios que invariavelmente pulverizam partes da floresta e sua extraordinária biodiversidade. Nos últimos 40 anos a maioria dos brasileiros apagou de sua memória os fatos que convulsionaram o bioma, estendendo-se de Rondônia, passando pelo norte de Mato Grosso e o sul do Pará e seguindo pelo Maranhão, ao leste. Esse gigantesco arco territorial foi visceralmente alterado, primeiramente, pela devastação florestal, depois pela pecuária extensiva e, mais tarde, pelo avanço da produção de grãos, embora esta movida por uma novidade: a sua alta densidade tecnológica.

O mesmo desconhecimento prevalece sobre o rural brasileiro como um todo, comprovado por inúmeras ilustrações. Exemplos: um dos nossos alimentos básicos, o arroz, tem a sua eficiente produção cada vez mais concentrada nos dois Estados meridionais, depois distribuída para o restante do País. Aos poucos desaparecem antigas produções regionais, incapazes de competir com a oferta sulista. Já a multiplicação de motos nas regiões rurais, por sua vez, encurta distâncias e, particularmente, descortina o mundo urbano para os jovens que, assim, ampliam o desejo de abandonar suas precaríssimas comunidades do vasto interior, esvaziando o campo.

Desde 1993 o Pará lidera o cultivo nacional de mandioca, mas sua primazia secular como responsável pela maior área plantada foi perdida para a soja a partir de 2015. A virada tem agudas consequências para o campo paraense, pois sepulta a agricultura de subsistência de antanho e integra o Pará ao sistema agroalimentar global. O Pará é também o maior produtor nacional de cacau, abacaxi, dendê, pimenta-do-reino, açaí e bubalinos. E destaque em bovinos, coco, laranja e maracujá, entre outros. O açaí, um produto tipicamente extrativista, vem ampliando seus mercados pelo mundo por meio do manejo, inclusive lavouras plantadas, boa parte sob sistemas de irrigação.

O ponto de partida dessas transformações é a década de 1970 e a decisão dos governos militares de “integrar a Amazônia” ao restante da economia. Rodovias como a Belém-Brasília (1960) e a Transamazônica (1972) garantiram a mobilidade geográfica das migrações, inicialmente formadas por famílias pobres do Nordeste rural buscando ou o acesso às terras novas ou às áreas de garimpo. Serra Pelada, naqueles anos, exerceu um fascínio irresistível. Esse avanço, pelo lado leste, em torno do Bico do Papagaio, foi o ápice dos conflitos de terra, destacados nos anuários da Comissão Pastoral da Terra. A segunda metade da década de 1980 registrou os mais elevados indicadores de vítimas nas disputas pela terra. Foram os anos dos desmatamentos mais selvagens, seguidos das queimadas.

Na sequência, já na segunda metade dos anos 90, o cultivo de grãos que havia sido consolidado no norte de Mato Grosso “caminhou” em direção ao Pará, ocupando as antigas áreas abertas pelo fogo e os pastos degradados. Em poucos anos, já no século atual, esse Estado do Norte começou a evidenciar uma realidade muito distante da antiga “problemática amazônica”, pois suas regiões ao sul e quase todo o leste já haviam sido desmatadas, assegurando o avanço da pecuária e da agricultura de grãos.

Mais recentemente, essa trilha de ocupação vem seguindo pelo lado oeste, subindo na direção de Santarém. Atualmente, o Pará já tem desmatado mais de um quinto de sua área total. Vai sobrando apenas o quadrante noroeste do Estado ainda com maior densidade florestal, além das regiões de proteção legal, como as reservas. Adicionalmente, entre 1995 e 2010, um terço da terra arrecadada para a reforma agrária se localizava no Pará e no Maranhão. Sem acompanhamento técnico, os assentamentos também contribuíram em alguma proporção para degradar a região central do Estado.

Sob tal contexto, qual o melhor caminho a ser perseguido? O principal é gerar renda com a recuperação de áreas que não deveriam ter sido desmatadas, iniciativa que os países desenvolvidos levaram a efeito, alguns com a floresta já completamente desaparecida. Reverter a redução da cobertura florestal da Amazônia é possível com a ampliação da oferta de tecnologia agrícola, da assistência técnica, da melhoria do capital social e do escoamento da produção, entre outras iniciativas. Um desenvolvimento mais sustentável é factível.

A reiterada ideia de uma “floresta em pé” como a solução para a Amazônia apresenta dificuldades na sua materialização, dadas a baixa produtividade dos recursos extrativos, a sua dispersão e a falta de economia de escala, entre outros bloqueios. Mesmo o mercado de carbono pode ser vítima do seu próprio sucesso. Recorde-se que o extrativismo foi uma das causas do atraso secular da Amazônia.

Outra tendência poderá ser parcialmente benéfica, que é a mudança da pecuarização para a agriculturização. Se os produtores dedicados à produção de grãos se dispuserem a desenvolver melhores práticas de manejo em suas propriedades, seguindo o preconizado pelo Código Florestal, poderá diminuir a ação humana sobre a natureza. Se for assim, pelo menos quatro quintos de cada propriedade manterá preservada a floresta, conforme exige a lei.

Qual o aprendizado geral do período? É possível estabelecer uma agricultura mais sustentável utilizando apenas as áreas de pastos degradados na Amazônia, as quais somam mais de 10 milhões de hectares (área superior a Portugal), aumentar a produtividade agrícola, incentivar cultivos perenes, garantir a segurança alimentar, fazer uma revolução na aquicultura e domesticar os produtos da biodiversidade amazônica. Uma política agrícola é muito mais importante e consequente para resolver seus próprios problemas ambientais.

Zander Navarro: Onde nos perdemos?

O Brasil atual não se trata de uma fábrica de crises, mas uma usina de desvarios

Vivemos tempos convulsionados. Quando começaram? Impossível determinar um ponto de partida que obtenha concordância sequer entre a nata dos estudiosos. Sobretudo se o olhar for global e recorrermos às ocorrências típicas de vários países. E não apenas os sempre decisivos fatos econômicos, mas também tendências sociais, culturais ou institucionais que se espraiaram em distintos ambientes societários. Algumas mudanças, de fina sutileza, se insinuaram nas frestas da interação humana e, quando assomaram, já eram comportamentos sociais estabelecidos com alguma rigidez.

Exemplifico. Na década de 1990, após a queda do Muro de Berlim e o anúncio da “vitória final do capitalismo”, liquidando a dicotomia da guerra fria, os adoradores incondicionais do mercado se viram sem freios e, assim, conseguiram fixar o seu credo ortodoxo. Nascia o neoliberalismo, que passou a orientar a vida humana sem restrições. Propagou o discurso de redução do Estado e a descentralização governamental, sob a justificativa da desconcentração do poder. Em diversos países, inúmeras responsabilidades que eram antes dos governos centrais foram transferidas aos entes subnacionais (municípios, no Brasil), quase sempre sem a equivalência financeira. Aos poucos, gerou a corrosão tanto da oferta como da qualidade dos serviços, notadamente nos campos da assistência médica e da educação.

Contudo, sob as ondas democráticas da mesma época, esses fenômenos políticos fomentaram a narrativa da inclusão social e, dessa forma, aquela década evidenciou um curioso paradoxo. De um lado, aprofundou o neoliberalismo, uma ótica essencialmente conservadora. Mas, de outro, reforçou os ventos da primavera democrática, simbolizada pelo aumento da participação social – esta uma faceta típica de renovação progressista das sociedades.

Essa dualidade produziu leituras contrastantes entre os analistas, alguns reiterando euforicamente que a crescente presença do povo nos processos decisórios estaria antecipando grandes transformações na natureza dos próprios regimes políticos. Nasceram os orçamentos participativos, a via para “outro mundo (que seria) possível”. Outros, observando a crueza dos processos econômicos que dispararam sob a globalização naqueles anos, perceberam que o “fim da História” poderia estar sendo antevisto e, pelo contrário, as portas de alguma mudança significativa estariam se fechando.

É uma ilustração das crescentes confusões explicativas inauguradas com a espetacular derrocada do mundo socialista e as visões históricas acalentadas, desde a Revolução Francesa, sobre um mundo diferente daquele que foi sendo estruturado com o advento das modernas variedades do capitalismo. Não surpreende que nos últimos 20 a 30 anos a literatura especializada espelhe uma enorme incerteza sobre o futuro, ainda que, ao mesmo tempo, a magnitude das informações e o conhecimento tenham se ampliado de forma quase infinita.

E se o foco for somente o Brasil, poderíamos identificar algum momento (e suas razões) em que processos e tendências desencadearam uma infindável anomia social? Os mais conservadores insistirão nos efeitos da Constituição dita cidadã, porque esta teria consagrado direitos de custos inviáveis. Seria uma Carta para países ricos, longe da permanente confusão que nos caracteriza. Portanto, uma diretriz constitucional irrealizável. Esse diagnóstico é correto? Nosso maior obstáculo seria, de fato, um documento assinado há pouco mais de 30 anos?

Não parece plausível essa conclusão, particularmente se considerarmos o tempo já passado e seus desdobramentos. O País funcionou razoavelmente nas três décadas seguintes e experimentou momentos até gloriosos, como a fúria inflacionária que foi domada e a relativa estabilidade macroeconômica que se instalou. Tudo parecia indicar que finalmente descobríramos os trilhos futuros da prosperidade.

Então, onde tropeçamos? A resposta parece ser evidente, caso nos afastemos das disputas ideológicas que têm envenenado muitas análises. Pois as raízes do crescente desassossego coletivo devem ter sido lançadas a partir de dois momentos principais: as revelações assombrosas e inacreditáveis da Operação Lava Jato e, logo depois, a ruína econômica desencadeada no terceiro mandato petista. Foram os anos nos quais brotaram o desalento, a inquietação e, particularmente, as sementes da raiva social, sentimentos que não nos deixaram mais e que explicam, inclusive, o caricato e surpreendente (embora legítimo) resultado das eleições. Pouco antes, com o mensalão, o cotidiano dos brasileiros já havia sido abalado por revelações escandalosas, que parecem nunca ter fim. Assim evaporaram os sonhos de prosperidade econômica e alguma estabilidade social.

Há alguma luz promissora no horizonte? Claro que não, sejamos realistas, pois o contexto atual é kafkiano. Não se trata de uma fábrica de crises, mas uma usina de desvarios. É preciso abandonar o autoengano e as esperanças que acalentaram os eleitores. Talvez uma previsão prematura, mas precisaremos esperar o fim da atual administração, torcendo para que o estrago já em marcha seja o menor possível. Num país segmentado por interesses corporativos, a maior parte deles sacramentada em preceitos legais, um acordo nacional amplo é inviável e nada relevante ocorrerá. Sobretudo sob uma administração como esta, encabeçada por um presidente inequivocamente despreparado para a função. E a sorte e a oportunidade somente favorecem os espíritos preparados, como enfatizou Pasteur.

Caso consigamos sobreviver até o próximo pleito presidencial, quem sabe uma nova maioria não repetirá apostas delirantes. É assim que funciona a democracia. Não estamos gostando? Precisaremos, então, restituir a razão como o norte principal das escolhas eleitorais, não existe outro caminho.

*Sociólogo, é pesquisador em ciências sociais

Zander Navarro: Complacência é a marca que define o brasileiro

Sociólogo defende a tese de que a complacência, atitude de subordinação acrítica e frouxidão valorativa, é a marca mais característica dos brasileiros, o que enrijece chances de transformação social.

Neste ensaio submeto argumentos sobre a armadilha histórica que os brasileiros armaram para si mesmos e exponho uma tese geral a respeito de nossos comportamentos sociais.

Enfatize-se que “brasileiros” talvez não seja a categoria adequada para iluminar a identidade nacional, exceto pelos contornos do território. É imprecisa classificação, em função da vastidão do país, de suas gigantescas diferenças regionais e da escandalosa desigualdade socialque sempre mantivemos, além de outras facetas (ou vilanias) típicas de nosso curso histórico. Como brasileiros, nunca fomos um todo, mas sempre múltiplos, sugerindo fragmentação e apenas o embrião de uma sociedade.

Nem sequer o registro de nossas guerras e conflitos principais contribuiu para o adensamento de uma identidade. Guerras totais e dilacerantes são demarcadoras, alicerçando a autonomeação de um povo que se mobiliza para a defesa do território, de uma religião ou das formas culturais ameaçadas. Um de seus resultados é a coesão social, ancorada em valores que fundamentariam uma classificação comum. Apenas a linguagem comum e a delimitação de fronteiras seriam suficientes para a designação de “brasileiros”?

Todos nós, contudo, compartilhamos um ingrediente cultural irremovível, embora variável em suas manifestações concretas. Trata-se de uma entranhada tessitura que une todos os indivíduos, a despeito de diferenças de classe, diversidades regionais, inserção econômica ou outros indicadores que segmentam os grupos sociais.

É o elo que realmente nos aproxima —uma atitude permanente de complacência, a marca comportamental mais distintiva de todos nós. Uma atitude imanente à subjetividade do “ser brasileiro”. Nela encontra-se o farol do cotidiano e o determinante principal que nos permite, como membros da sociedade, atribuir significado às nossas ações.

Esse atributo orientador produz desastroso impacto na estruturação da nação, pois impõe, entre muitas outras, duas marcas profundamente negativas: a superficialidade de tudo o que se faz e, sobretudo, o escancarado desprezo social por qualquer reclamo de rigor e precisão. Afeta até mesmo a nossa noção de tempo e a esperança de futuro, pois tudo que puder ser adiado assim será.

A formulação e as modalidades de complacência, em sua concretude, combinam três grandes processos históricos, os quais, associados e convergentes, materializaram ao longo do tempo uma força cultural impositiva, formal ou tácita. E esse é nosso principal bloqueio para impulsionar voos de transformação mais ousados em direção a uma sociedade melhor, qualquer que seja esta última.

O que é complacência? Significa atitude passiva de subordinação acrítica e frouxidão valorativa dos indivíduos, em contextos variados e em todos os estratos sociais. É qualificação adequada, devido a sua ambiguidade, situando-se entre extremos, um deles negativo, sugerindo indolência, lassidão, preguiça e até adulação, incorporando igualmente o seu significado de tibieza. Sobretudo, demonstrando subserviência.

Complacência, porém, é também uma palavra que encerra outro extremo, benigno e virtuoso, pois pode sugerir comportamentos sociais que demonstrariam suavidade, ampliando a tolerância. Isso explicaria o estereótipo do “povo alegre e cordial”. Por esse ângulo, os brasileiros seriam mais receptivos à diversidade, ao pluralismo e às diferenças sociais.

Entre esses extremos, que variáveis seriam predominantes para determinar a concretude de nossos comportamentos complacentes? Seriam as circunstâncias do cotidiano ou os diferenciados contextos socioeconômicos e espaciais da sociedade brasileira? Ou o “peso da história”, sobretudo a escravidão?

Nas classes sociais mais pobres, a complacência revela um aspecto inesperado. Poderia ser ethos comparado aos grupos sociais mais abonados? Obviamente que não: nos segmentos pauperizados, a complacência concretiza práticas enraizadas ao longo dos tempos, um padrão, sobretudo, derivado da subordinação social e política. Todavia, é preciso explicar: por que os mais pobres submetem-se, cordatos?

Entre os mais ricos, por outro lado, incluindo a maior parte dos segmentos médios da sociedade, são formas de ação e, em especial, de linguagem e de controle social que atendem ao propósito de ocultar a dominação. Estas seriam destinadas a manter as posições de classe (e o padrão de desigualdade existente), assegurando que o exército de pobres “fique onde está”.

Trata-se de um “cul-de-sac” político, pois nem mesmo os agrupamentos partidários autointitulados de “esquerda”, uma vez no poder, se preocuparam em promover mudanças substantivas na estrutura social.

Assoma assim um agudo desafio analítico ainda não enfrentado: como interpretar as inúmeras formas comportamentais tipicamente complacentes entre os brasileiros, revelando seus verdadeiros significados? De modo concreto, não há práticas sociais e suas linguagens que sejam “de todos os brasileiros”. Existem, porém, variantes e manifestações complacentes particulares, conforme classes sociais, regiões, cidades ou campo, provavelmente entre sexos, religiões e outras classificações.

Por isso, talvez movido por esse ambíguo comportamento, consolidou-se a imagem externa de um “povo folgaz e comunicativo” que habitaria um hedonista “paraíso tropical” —Carnaval, futebol, calor humano, mulheres sensuais e sexo à larga.

Seríamos um povo infantilizado, despreocupado quanto ao futuro, sempre voltado ao imediato prazer e às sensações. Ante os desafios vindouros, manteríamos pueril esperança, manifesta na expressão ubíqua de todos os momentos, transferindo para o intangível supranatural a responsabilidade —“se Deus quiser!”.

Essa ambivalência de significados, portanto, ajusta-se à defesa do argumento: nossa marca cultural mais destacada (e estrutural) é aquela enraizada em um forte componente geral de complacência, definindo o rosto mais nítido dos comportamentos sociais. Se aceita esta proposição, tão evidente em si mesma, será preciso responder: entre seus extremos benignos e aqueles mais deformadores, se esta é a esteira que dirige a sociabilidade determinante dos cidadãos, como explicá-la?

Seriam três os processos históricos que devem ser considerados. O primeiro deles se refere à natureza e aos efeitos do catolicismo nas práticas cotidianas dos indivíduos, em sua visão de mundo e em suas subjetividades relacionais no âmbito da família. Ou, mais amplamente, no que diz respeito às posturas de uma classe em relação às outras e às formas de interação humana em geral.

O catolicismo difundido pelos colonizadores desenvolveu mentalidades de subordinação e modos de subserviência entre os brasileiros que, nos tempos modernos, naturalizaram posturas complacentes.

Até porque o catolicismo no Brasil, privilegiando o comunitarismo e o coletivo em detrimento do individualismo, foi cúmplice central dos arranjos políticos que concretizaram os formatos da dominação social, legitimando-os ao longo do tempo.

Sem espaço para as conclusões da sociologia das religiões, recorro à minha história de pesquisador, durante a qual lidei quase diuturnamente com instituições católicas e seus mediadores. Especializado em sociologia rural, trabalhei intensamente como pesquisador de movimentos rurais, sendo conhecida a origem católica dos protestos no campo, nascidos no final da década de 1970, quando entardecia o regime militar. O MST, por exemplo, surgiu de uma pequena reunião de bispos, em Goiânia.

Naqueles anos, com militantes e suas bases sociais quase totalmente católicos (neopentecostais apenas emergiam), a influência desse tipo de catolicismo reforçou as posturas típicas de mediadores religiosos e cidadãos.

Destacam-se quatro características: o anti-intelectualismo, o estímulo à vida comunitária (ou, o que é o mesmo, o anti-individualismo), a exaltação doutrinária da pobreza e da vida simples (aqui nasce a cultura anticapitalista que nos caracteriza) e, como em qualquer religião, rigidez dogmática transformada em autoritária ação institucional. Primeiro no tocante a seus preceitos fundadores, mas, depois, também a ideários partidários, quando setores “progressistas” da Igreja Católica vincularam sua ação ao Partido dos Trabalhadores.

Por isso a pergunta: seriam essas evidências decisivas para esculpir as mentalidades de um povo profundamente católico, acentuando as dimensões de complacência e a subserviente aceitação de uma ordem espantosamente iníqua?

Talvez sejam, mas precisamos concordar: ainda inexiste o abrangente estudo, profundo e rigoroso, que analise criticamente a história da Igreja Católica no Brasil em todos os seus aspectos, revelando a ação da instituição e, sobretudo, suas implicações na formação social brasileira.

O segundo processo histórico a ser mencionado, que também fertiliza esse generalizado comportamento complacente, nos remete às consequências sociais e culturais da vida rural brasileira. Neste ensaio breve, é possível apenas esboçar três dimensões decisivas e consequentes sobre o tema.

Em face da presença temporalmente tão estendida do mundo agrário, a sociedade brasileira, os comportamentos sociais e a maioria dos costumes são ainda caudatários do imaginário rural, pois os processos de urbanização se aceleraram apenas a partir do final dos anos 1950. Se a cidade hoje comanda o rural pela economia, o inverso ainda é forte, pelos vetores culturais.

O primeiro desses processos é a longa trajetória agrária que desenhou gradualmente um espaço social hegemonizado por grandes proprietários, fincando com raízes profundas o mundo do atraso e a subordinação das maiorias ao mando absoluto exercido pelos senhores da terra.

O fato seguinte é aquele que registra que a vida rural quase sempre foi um espaço sem justiça e sem direitos. É recentíssima a chegada a essas regiões de uma parte da estrutura formal das instituições da Justiça. Ante tais contextos, como não se desenvolver uma complacência defensiva, reiterando-se que até duas gerações passadas a maioria da população ainda vivia no campo?

A terceira dimensão intrínseca à história rural tem sido a radical transformação produtiva observada nos polos dinâmicos da agropecuária, surgindo um setor econômico na iminência de se transformar no mais importante produtor de alimentos do mundo, acumulando, cada vez mais, impressionantes montantes de riqueza.

Assim, uma silenciosa mudança vai alterando profundamente o interior, gerando empregos, oferecendo receitas a pequenas prefeituras, multiplicando o setor de serviços e modernizando a vida econômica e social de inúmeras cidades. São situações que transformam a antiga vida parasitária e seu correspondente primitivismo social. Se o capitalismo é seletivo, instável e concentrador, carrega, entretanto, outra face dentro de si, quando exige segurança jurídica e um conjunto de regras impessoais.

Ante essas dimensões, ainda somos uma sociedade que mantém em suas entranhas “muletas do passado”, transplantadas para a vida das cidades. O mesmo espaço social e econômico, contudo, pode anunciar as sementes da mudança. O crescimento da economia agropecuária tem sido prenúncio de uma sociedade em que a complacência social não terá lugar, porque frearia a resiliência desse padrão de expansão econômica.

Finalmente, o terceiro grande processo histórico que carimba como ferro quente os comportamentos sociais é o de maior consequência e escopo e, por isso mesmo, aquele de extrema dificuldade analítica. Será aqui apenas anunciado, na expectativa de poder ser esmiuçado por estudiosos mais capazes.

Trata-se da oposição formada em nossa história em torno das formas de poder e sua correspondente espacialidade (ou territorialidade), gerando uma disputa de um polo estatal, o poder político —que depois se tornou também um eixo de poder cultural— contra um polo econômico, geograficamente à parte, estimulando entre ambos uma rivalidade pela hegemonia da nação.

A batalha é quase sempre “vencida” pelo primeiro, por controlar o Estado —e, em consequência, as regras do jogo, inclusive a distribuição da riqueza. Em termos diretos: a oposição entre o aparato estatal e o poder político (associado à dominação cultural) e o espaço dominante da economia. Essa polaridade, em quase toda a história pós-independência, significou uma oposição entre o Rio de Janeiro, como locus do Estado, da política e da produção cultural, e a economia de São Paulo.

A antinomia firmou-se apenas a partir da segunda metade do século 19, com a expansão da cafeicultura. Durante cerca de um século (1870 a 1980), tornou-se crescentemente aguda, gerando conflitos, crises políticas e perturbações diversas. Com o nascimento de Brasília e a expansão econômica verificada na década de 1970, contudo, é que esse contexto dicotômico começou a mudar, configurando-se multipolar com o aparecimento de novas regiões econômicas.

Seria caricatural insistir que tenha existido durante a maior parte de nossa história uma rivalidade simplória do poder estatal concentrado no Rio contra o poder econômico que passou a fixar-se em São Paulo.

Trata-se, sim, de insistir que nosso desenvolvimento social observou a hegemonização da política através da captura do Estado (e seu poder normativo, suas legislações, mas também os empregos públicos) naquela antiga capital, criando formas comportamentais mais soltas, descomprometidas e complacentes, pois não apenas não seguiam imperativos econômicos como também porque aqueles vinculados ao Estado garantiam sua subsistência, poder e meios de reprodução social.

Em um teorema simplificado: uma vez garantidos os recursos recolhidos dos impostos, uma larga população direta ou indiretamente articulada ao Estado pode desenvolver uma visão complacente sobre a vida em geral, perspectiva reforçada pela hegemonia cultural e por uma visão de mundo (e seus respectivos comportamentos sociais) difundida pela via de uma percolação cultural para o restante da sociedade.

Lembrando, como mera hipótese de trabalho, que essa hegemonia do Rio se construiu através das formas mais populares (música, por exemplo), enquanto os esforços culturais paulistas (ou paulistanos) se concentraram em iniciativas de menor alcance social (ciência e universidade).

Se esta distinção realmente existiu, os impactos no restante da sociedade brasileira estariam explicados a partir do comando cultural, cujo vértice foi o Rio. Já os desafiadores processos da esfera econômica aglutinaram-se em São Paulo, desenvolvendo novas racionalidades comportamentais, em função da competição, da concorrência intercapitalista e da mercantilização da vida.

A complacência social que nos domina, por esta razão, foi promovida e concretizada, sobretudo, no polo político-estatal e cultural, daí se espalhando pelo restante do Brasil.

Há ainda um processo sociopolítico a ser citado aqui apenas de passagem, não obstante sua importância. A existência do polo estatal em combinação com a dominação cultural também agregou, sobretudo a partir dos anos 1950, a pressão política do campo da esquerda.

A presença desse campo político (socialista, reformista ou de outros matizes), concentrada inicialmente no Rio, reforçou uma visão geral do Estado provedor, autossuficiente e capaz de a todos sustentar por algum mecanismo mágico —aos poucos desenvolvendo uma perspectiva política que não passa de autoengano.

A expansão de um novo campo de esquerda em São Paulo, em torno do PT, parece ter sido substantivamente distinta, pois menos ideológica do que a anterior. O ideário de esquerda agregou um ingrediente que tem permanecido no imaginário político da maioria da população: “O Estado tudo pode!”. É visão romântica, acrítica e despolitizada (além de desinformada), que ainda orienta os comportamentos sociais, surgindo com mais força em processos eleitorais, tendo fundamentado, por exemplo, as promessas da Constituição de 1988.

Somos assim porque somos todos complacentes —em relação a nós mesmos, aos demais e no tocante à configuração da sociedade, seu funcionamento e suas instituições. Sendo uma complacência mais negativa que positiva, entre os extremos já referidos, aceitamos práticas sociais que seriam inimagináveis, até absurdas, em outras sociedades.

Mansos e, no geral, pacíficos, tudo aceitamos em nosso inacreditável conformismo, remoendo, quase em silêncio, o rol de tragédias que nos atormenta. A vida social brasileira, em consequência, tornou-se frouxa, porosa e desfigurada, sem contornos de maior rigidez normativa, permitindo a aceitação envergonhada da impunidade generalizada, em todos os escaninhos da sociedade.

A população se conforma e fecha os olhos às atitudes não razoáveis, sob qualquer parâmetro de racionalidade mínima, não reagindo a praticamente nada. Não debatemos os fatos como são na realidade, mas sim como desejamos que fossem, uma vez que nem sequer problematizamos a dominante mentalidade mágica e os persistentes autoenganos que nos orientam, desconhecendo o que possa ser o pensamento crítico.

Rechaçamos a diversidade de opiniões e mantemos uma postura próxima a comportamentos sectários. Falamos em democracia sem conhecermos o roteiro político do “ideal democrático”. Fingimos todo o tempo, seja em relação à trágica desigualdade social sob a qual sempre vivemos, seja em face dos pequenos, mas reveladores, eventos do cotidiano.

Sempre falamos em direitos, mas a palavra dever não existe no dicionário dos brasileiros. E nem a palavra compaixão —e, por isso, não há nenhuma forma substantiva de solidariedade social entre os cidadãos.

Somos assim porque uma proporção dos brasileiros, ecoando os processos históricos, é cínica, profundamente cínica, incluindo os segmentos sociais burgueses, mas também —o que é crucial para manter estável e intacta a ordem social existente— quase toda a classe média.

E somos assim porque a vasta maioria (os cidadãos restantes, a classe média baixa e a multidão mais pobre) é infantilizada e incapaz de perceber seu papel descartável no jogo de poder e dominação estabelecido, não só em seus fundamentos econômicos mas também culturalmente, nos cinco séculos de história, aceitando de modo complacente a sujeição que lhe foi imposta.

Uma encenação permanente enrijece as chances políticas de transformação social. Por isso está distante a “boa sociedade” a que aspiramos, pois os brasileiros agem, sobretudo, contra si mesmos.

*Zander Navarro, Sociólogo e pesquisador em ciências sociais, é coautor de "Novo Mundo Rural" (ed. Unesp), com Xico Graziano, e um dos organizadores do livro "Brazil: Agricultural Development in the New Century. The Rise of a Global Agro-Food Power", a ser publicado pela editora Routledge em 2019. A versão completa do artigo nesta página encontra-se no livro "Brasil, Brasileiros: Por que Somos Assim?" (Verbena Editora).

Zander Navarro: Sinais, fortes sinais!

O eleitorado parece ter acordado de um torpor de cinco séculos, os políticos se acautelem

Peço licença ao candidato Eymael para utilizar o seu bordão no título acima. Ele, Cabo Daciolo e Vera Lúcia, do PSTU, formaram o time simpático do pleito. Certamente porque foram minúsculos os seus tempos de exposição. Foi impossível não sorrir ao vê-los na propaganda, pois representaram a face sonhadora da disputa. Pareciam sinceros, talvez porque sem terem a chance de maiores explicações. Quem não se divertiu ao ouvir Vera Lúcia afirmar que iria estatizar as cem maiores empresas do País? Somos gratos ao trio, eles suavizaram com suas utopias a hipocrisia de quase todo o processo eleitoral, banhado em promessas absurdas, bravatas e inúmeras falsidades, à direita e à esquerda.

Uma eleição extraordinária, quase espetacular, um definitivo divisor de águas em nossa História. E sua marca principal é alvissareira, pois introduz, finalmente, os sinais de algum amadurecimento político dos eleitores. Esse otimismo tem explicação concreta e não se relaciona diretamente às escolhas realizadas, mas aos movimentos ocorridos.

Nos anos deste século, um silencioso processo vem mudando a amplitude das informações disponíveis e, assim, a capacidade dos eleitores de escaparem das armadilhas e da manipulação dos partidos. É o espantoso fenômeno das “redes sociais”, a grande mudança nos vetores da interação e da ação social, incluindo as preferências dos cidadãos. Some-se o fato à crescente escolarização e estaria dada a receita que explica, ao menos em parte, a essência da disputa eleitoral.

A eleição parece ter sepultado o papel da propaganda obrigatória na televisão. Esta teria tido reduzida influência nos resultados e não condicionou a decisão na boca da urna. Tudo se passou nas redes sociais, na grande conversa mantida entre os eleitores, em seus diferentes e amplíssimos espaços de convivência virtual. E em tempo real, permitindo decisões rapidíssimas. São espaços ainda animados por invencionices, é verdade, contudo a educação política, gradualmente, vai aperfeiçoar esses ambientes de diálogos sociais e, com o tempo, a capacidade de difundir mentiras acabará por diminuir drasticamente.

A eleição, uma vez decantada pelos analistas, vai apresentar outros fortes sinais, respondendo às inúmeras perguntas que estão surgindo. Por exemplo: a fragmentação dos partidos é o resultado de quais fatores? Seria porque os partidos são apenas um negócio ou porque, também, há um processo generalizado de desideologização em curso e, portanto, as diferenças entre programas partidários vêm desaparecendo, gerando os partidos dedicados a focos minimalistas? Se a hipótese for verdadeira, uma boa parte da crise da esquerda se explicaria, pois as grandes narrativas transformadoras deixaram de seduzir a maioria do eleitorado. Contrariamente, é o imediatismo, cada vez mais, o condutor do imaginário coletivo.

Ancorados nessa vasta teia de conversações, os eleitores resolveram usar a racionalidade da punição. Não obstante a monumental crise econômica que nos aflige, decidiram castigar aqueles que viram como sendo os responsáveis: a política em geral, os partidos e os caciques conhecidos, notadamente os citados na Lava Jato. Poucos escaparam da metódica vingança dos cidadãos. Se o clã dos Calheiros sobreviveu, em Alagoas, no Maranhão a família Sarney foi dizimada, assim como os donos do MDB em muitos Estados, sendo igualmente revelador que os três candidatos a senador da elite petista fracassaram no Sudeste.

Quase tudo foi virado do avesso, ampliando a fragmentação partidária e o inesperado aparecimento de novos personagens, modestos no início, para depois subirem aos céus vertiginosamente. Em síntese, os eleitores deixaram o recado claro: “Basta!”. E para assim decidirem, precisavam estar informados sobre a vida política e seus atores. Portanto, talvez pela primeira vez, os cidadãos agiram com irrepreensível lucidez política, lembrando a famosa eleição de senadores em 1974, quando o antigo MDB se vitoriou em 16 dos 22 Estados, abalando a ditadura militar.

Ante tais escolhas, os méritos de Bolsonaro são limitadíssimos, sendo mais o personagem que, para sua sorte, estava no lugar certo e no momento apropriado. A relação direta entre os resultados e o candidato tem baixa correlação e a inteligência política, de fato, está nas mãos dos milhões que decidiram, nas urnas, gritar a plenos pulmões que não é mais possível aceitar a continuidade do descalabro que rege o nosso cotidiano. Seja a violência desmedida ou o desempenho pífio da economia, sejam as tantas iniciativas fortemente controvertidas que vêm caracterizando o Brasil, especialmente após a chegada do campo petista ao poder. Sobretudo, a sensação de sufocamento causada pela corrupção. O Brasil transformou-se numa bizarra sociedade, de um presidente que recebe escroques a altas horas à maluquice da narrativa do “golpe” que nunca existiu, não deixando de citar a alta Corte de Justiça, que age movida pelo narcisismo de seus membros.

Algum dia haveria uma reação. As eleições trouxeram esse reposicionamento, culminando a fermentação que fora iniciada em 2013. Não é uma onda conservadora e, menos ainda, autoritária, mas apenas a afirmação do conjunto de valores sociais que são dominantes entre nós, os quais encontraram um momento específico e definido de manifestação.

Por esse ângulo, os partidos mais tradicionais e que julgavam defender um ideário mais consistente, como o PT e o PSDB, foram os grandes derrotados. Os demais foram menos afetados, pois nenhum tem algum programa conhecido. E o período adiante nos reservará um reordenamento partidário monumental. Surgirão novos partidos e definharão alguns outros. E mudarão fortemente as caras visíveis da política.

São sinais promissores, pois o eleitorado parece ter acordado de um torpor de cinco séculos. Acautelem-se os políticos!

* Zander Navarro é sociólogo e pesquisador em ciências sociais.

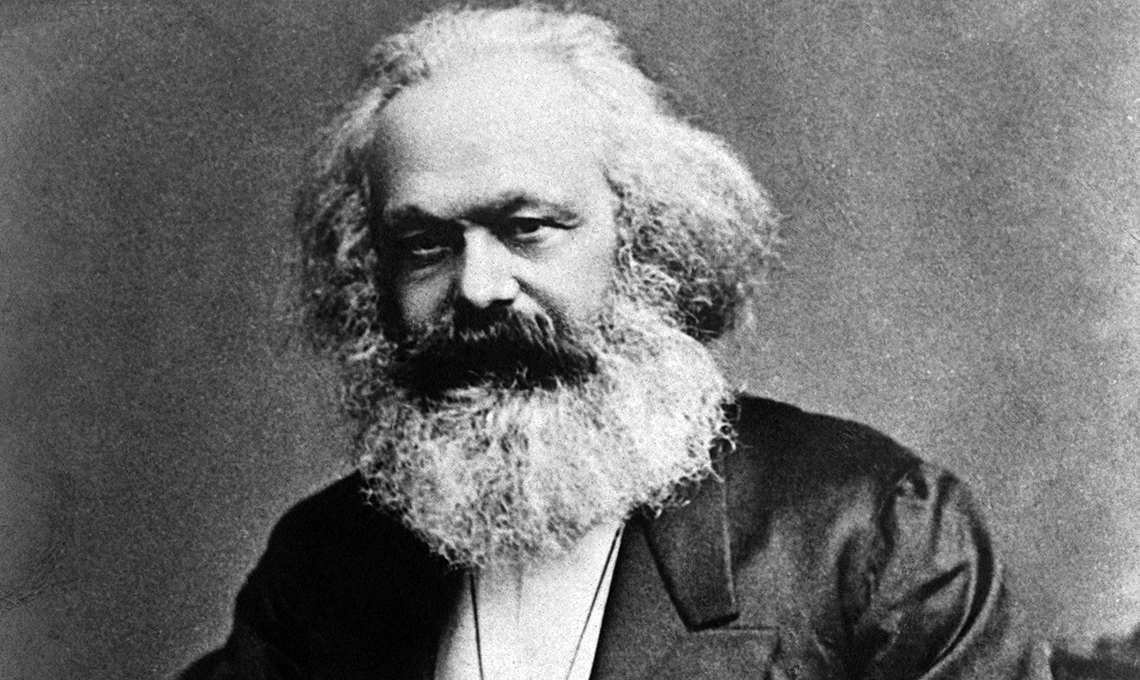

Zander Navarro: Marx, o marxismo e a esquerda brasileira

A utopia do novo paraíso societário, à luz do socialismo real, não atraiu maiorias sociais

Eis uma tarefa de alto risco. São temas vastíssimos, associados a uma literatura oceânica. Uma biblioteca dedicada a esses assuntos seria gigantesca, 200 anos após o nascimento de Karl Marx. Ao propor uma sociedade radicalmente diferente em nome do socialismo, essa foi uma tradição política que estimulou amor e ódio, ideologias sacrossantas e também guerras e extermínios. E foi um ideário dominante durante quase meio século, pois entre 1949, a chegada de Mao ao poder na China, e 1989, com a queda do Muro, quatro em cada dez cidadãos do mundo viveram sob governos que se diziam marxistas.

Li tudo o que foi escrito por Marx, desde que me apaixonei pelas aparentes certezas defendidas pelos marxistas brasileiros na lendária revista Encontros com a Civilização Brasileira, na década de 1960. Jovem, quem não seria magnetizado por promessas de igualdade e uma sociedade justa? Não consegui concluir apenas os três volumes das áridas Teorias da Mais-Valia, que o autor alemão escreveu disciplinadamente entre 1861 e 1863 na biblioteca do Museu Britânico, em Londres. Eram os volumes preparatórios para sua maior obra, O Capital, cujo primeiro volume veio a lume em 1867.

No doutoramento, também na Inglaterra, continuei estudando essa tradição política. São quase cinco décadas de pesquisa. Assim, submeto curtas e simplificadas formulações sobre os três temas principais deste comentário.

Sobre Marx: um autor genial, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Febrilmente criativo e capaz de interpretar a sociedade humana como um todo, Marx foi leitor insaciável, movido por raríssima inteligência.

Percebeu como nenhum outro autor a chegada de um novo modo de vida, o capitalismo. Ainda que sua obra contenha inúmeros erros, ninguém, antes ou depois, identificou tão claramente os mecanismos essenciais desse regime econômico, em especial a sua intrínseca instabilidade, o que produz crises cíclicas. Causa perplexidade a sua capacidade analítica, considerando que escreveu quando inexistiam dados factuais adequados. A leitura de Marx, se feita desapaixonadamente, é essencial para todos os que desejarem entender o mundo dos humanos.

A maior insuficiência, não exatamente uma falha, desse modelo reside na sua teoria do valor trabalho. É uma tese lógica e irresistivelmente sedutora. Afirmada simplificadamente: o valor dos bens e mercadorias produzidos decorre do trabalho dos humanos, mas estes são remunerados apenas em parte. Por isso o capitalismo embute um veio de exploração social e, como resultado, um processo de acumulação da riqueza por uma minoria. Daí decorreriam a luta de classes e outras implicações sociais e políticas que propôs em sua copiosa produção. O problema: a teoria jamais foi provada empiricamente, senão de forma indireta. Competindo com outras explicações capazes de quantificar seus conceitos, a teoria de Marx foi se enfraquecendo com o tempo. Num mundo cada vez mais matematizado, a teoria, sem irrefutável comprovação quantitativa, foi sendo marginalizada pelos economistas e estudiosos. Tornou-se apenas uma curiosidade do pensamento social.

O marxismo é o outro tema de imensas proporções. Marx legou uma obra de interpretação, mas o marxismo não cresceu como ciência, e sim como ação política até meados da década de 1970, não fazendo parte de universidades e centros de investigação. Somente nessa década, especialmente na França, é que houve a tentativa de transformar aquele arcabouço numa “ciência”. Ou seja, ao contrário de teorias suas competidoras (a economia neoclássica, por exemplo), ao adentrar o mundo da pesquisa universitária o marxismo já encontrou seus opositores entrincheirados e foi incapaz de oferecer uma rota alternativa convincente para desalojá-los. Adicionalmente, no mundo real, os anos de expansão capitalista do pós-Guerra já haviam moldado a mentalidade dos cidadãos. A utopia do novo paraíso societário, à luz do chamado socialismo real que então existia na antiga União Soviética, não atraiu maiorias sociais para empurrar as sociedades para outro modo de produção.

Por fim, as chamadas “esquerdas”, os agrupamentos sociais assim intitulados porque são motivados por uma orientação política cujo epicentro conceitual retornaria a Marx e ao marxismo. O comentário, desesperadamente breve, nos remete apenas a dois aspectos da esquerda brasileira, tal como a conheci durante este longo período. Primeiro, a rígida convicção daqueles que tomam posição à esquerda, sobre a categórica segurança acerca da transformação social. Foi o que me atraiu quando jovem, mas posteriormente quis entender as origens dessas inquebrantáveis certezas sobre o mundo e seu destino histórico. Não precisei estudar muito para entender que inexistiam razões bem fundamentadas para manter essa proposição, como se dogma fosse. Por que meus amigos marxistas insistiam em apregoar a inevitável ruptura do capitalismo, com repetidas e cansativas loas sobre uma vaga “crise iminente” que nunca chegava?

Após essa decepção teórica, veio outra, porém mais mundana. Foi perceber que a maioria dos marxistas brasileiros lia pouco, discutia menos ainda e, mais grave, no geral apenas repetia um monocórdio rosário de frases feitas, com escassa e insuficiente comprovação. De fato, um credo. Até meados dos anos 1980, por exemplo, a maior parte da obra de Marx nem sequer era conhecida pela maioria da esquerda brasileira, pois não fora traduzida do alemão ou do russo. Mas, ainda assim, prosseguiam as visões religiosas sobre a derrocada próxima do regime capitalista.

A conclusão é inevitável. Marx e o marxismo são encantadores como um movimento de ideias, mas deixaram de ser a arquitetura possível de uma nova sociedade. As esquerdas, em geral, não souberam manter aberto esse roteiro histórico.

* Zander Navarro é sociólogo, pesquisador em ciências sociais

Celso Ming: A Embrapa envelhecida

Muita coisa no setor público lembra um verso de Belchior cantado por Elis Regina: “O passado é uma roupa que não nos serve mais”. É, por exemplo, o caso da Embrapa.

Criada em 1973, a Embrapa cresceu, virou referência em pesquisa agropecuária e ganhou posição de destaque na consolidação do agronegócio brasileiro. Escreveu uma história de orgulho, mas agora está fragilizada porque se nega a admitir que não é mais a mesma.

No último dia 5, o sociólogo Zander Navarro, ainda como pesquisador da Embrapa, fez críticas aos rumos da empresa, em artigo no Estadão. Apontou excessos, de burocracia e de pesquisas em desenvolvimento, mais de 1,1 mil. Dias depois, foi demitido, sem justificativa pública. Entre os gestores da estatal, circulou documento em que o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, alegou “comportamento irresponsável e destrutivo” por parte de Navarro.

Desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento sabe-se que o corporativismo não gosta de críticas e quase sempre se defende com atitudes autoritárias. O vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Pedro de Camargo Neto, é um dos que denunciam o comportamento: “A Embrapa, tão elogiada no passado, agora acha que não deve prestar contas para a sociedade”. Para ele, o artigo teve o mérito de expor graves problemas.

Já havia sinais de alguns desses problemas por aí. Em entrevistas recentes, o próprio presidente da Embrapa admitiu que o desenvolvimento da pesquisa agropecuária do Brasil ficara para trás e recomendou que a empresa encontre novas fontes de financiamento para não depender só de verbas públicas. O orçamento da empresa, de R$ 3,3 bilhões por ano, provém do Tesouro. Hoje, cerca de 70% da receita vai para o pagamento dos funcionários, dos quais apenas 45% são pesquisadores e técnicos.

Especialista na área agro, o economista José Roberto Mendonça de Barros adverte que as críticas de Navarro têm grande importância, ainda que possam ter fugido do tom. E acrescenta que o maior problema da Embrapa é de governança. “A empresa tem história respeitável, mas precisa assumir novas prioridades. Mantém número excessivo de trabalhos teóricos, que deveriam ser das universidades, mas se afasta das pesquisas aplicadas, seu verdadeiro objetivo. É preciso repensar o incentivo aos pesquisadores.”

O professor da Faculdade de Economia da USP Decio Zylbersztajn admite que a Embrapa já não é a mesma, mas não pode ser apontada como origem dos males da pesquisa no agronegócio brasileiro. Para ele, a Embrapa é vítima de problema mais amplo: a falta de uma política nacional de incentivo à pesquisa. Essa é a principal razão pela qual a rede pública de ensino superior não produz estudos convergentes que tenham alguma relevância internacional.

O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, um dos criadores da Embrapa, não quer acirrar os ânimos: “Sou bombeiro, que procura apagar o incêndio antes que se espalhe”. Para ele, as críticas podem restringir o fôlego de que a empresa precisa para avançar.

Resta saber se evitar o debate e punir autoritariamente os críticos não produzem efeito contrário: em vez de acabar com os focos de fogo, jogam mais lenha na fogueira.

Octaciano Neto e Arnaldo Jardim: O novo papel do Estado e das instituições públicas

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é responsável por prestar um importante e relevante serviço para o setor ao longo de sua história. Nos mais de 40 anos de existência, a instituição muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa agricultura.

Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, no último dia 5 de janeiro, o brilhante pesquisador Zander Navarro – que desde a década de 70 atua e contribui no desenvolvimento de pesquisas na Embrapa – fez uma qualificada provocação e reflexão sobre os rumos da empresa de pesquisa pública.

Temos que repensar a nossa visão estratégica na condução da agropecuária brasileira. Estamos batendo bumbo, porém há enormes desafios que podem tirar o Brasil do protagonismo mundial na produção de alimentos, mas preferimos ficar jogando confetes em nós mesmos!

Qual deve ser o novo papel da Embrapa, do Ministério da Agricultura, das empresas de pesquisa, extensão e defesa agropecuária nos estados, das secretarias estaduais e municipais de agricultura? E qual o papel do Estado como um todo?

E foi essa a reflexão que o pesquisador Zander Navarro nos levou a fazer no artigo. E concordo com ele. É preciso repensar as formas de financiamento público, o tamanho do Estado e com o que ele realmente precisa se ater a resolver.

Na agricultura, por exemplo, tenho dito que nos próximos anos entraremos em uma nova fase da agropecuária do mundo inteiro e que irá revolucionar a forma de produção.

Estudo recente da consultoria Bain & Company, uma das mais importantes do segmento, apontou que será necessário aumentar em 60% a produção de alimentos em todo o mundo nos próximos 40 anos sem a ampliação da área cultivável: ou seja, será preciso produzir mais por hectare de terra. Essa nova fase se dará pelo desenvolvimento da tecnologia aplicada a produção agrícola, especialmente por meio das Agtechs, que são startups que desenvolvem e aplicam inovações tecnológicas para o campo.

E o mundo e País são dinâmicos em todos os setores. Em cada um é preciso debater a função das instituições e qual passa a necessidade de atuação delas.

E foi nessa linha que a reflexão, democrática, respeitosa e seguindo o preceito constitucional importante da liberdade de expressão, que o pesquisador Zander nos fez.

Mesmo após o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, ter emitido um comunicado rebatendo pontos do artigo, também exercendo o direito da livre manifestação, e o pesquisador ter reforçado os pontos argumentados, fomos surpreendidos com a informação de que Zander Navarro foi demitido da Embrapa de forma na qual classifico como precipitada e autoritária.

No Brasil lutamos muito pelo direito da livre expressão e o direito do contraditório, que fazem parte da nossa democracia. Reiteramos que consideramos respeitosa, educada e propositiva as considerações feitas pelo pesquisador Zander Navarro em seu artigo e manifestações públicas acerca do futuro da Embrapa. E acreditamos que a presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vai rever essa posição para que a instituição permaneça sempre acima de todos.

Precisamos estar abertos sempre para debater qual o papel das instituições para o desenvolvimento da não só da agropecuária brasileira, mas do Estado como um todo para que possamos alinhar necessidade e realidade.

* Octaciano Neto e Arnaldo Jardim são secretários de Agricultura do Espírito Santo e de São Paulo, respectivamente