valor

Gustavo Loyola: De qual reforma falamos?

São evidentes os ganhos que podem ser colhidos com a adoção de um IVA nacional, com a tributação no destino

O Congresso Nacional acaba de constituir uma Comissão Mista para tratar da reforma tributária. Se praticamente unânime é a opinião de que o sistema tributário necessita urgentemente ser reformado, há, entretanto, grande divergência sobre qual deve ser o teor das mudanças, tendo em vista os múltiplos interesses particulares em jogo.

Esse problema ocorre no Brasil de maneira mais aguda, em razão da coexistência de um sem número de regimes especiais de tributação que favorecem determinadas categorias de contribuintes, sacrificando a coerência e a consistência do Sistema Tributário Nacional. Em vista disso, dependendo da dinâmica da tramitação do tema no Legislativo, pode-se criar um clima de incerteza entre os agentes econômicos, prejudicando a recuperação do investimento privado esperada para 2020.

Com relação aos objetivos prioritários da reforma tributária, há distintas percepções em jogo, não necessariamente conciliáveis entre si. Há aqueles que buscam com a reforma aumentar a progressividade da taxação, como meio de reduzir as desigualdades de renda no país. Para outros, a reforma teria como alvo principal a simplificação do sistema tributário, reduzindo os custos de compliance e aumentando a segurança jurídica para os contribuintes. Por outro lado, a eliminação ou redução da interferência da taxação sobre a alocação eficiente de recursos na economia é a prioridade para os que têm como objetivo o aumento do potencial de crescimento econômico. Há ainda aqueles que prioritariamente enxergam na reforma uma oportunidade para repensar a Federação, alterando a distribuição da receita e da administração tributárias entre a União, os Estados e os municípios.

O fato é que nenhum grupo de contribuintes quer o aumento da sua carga tributária, do mesmo modo que nenhum dos entes da Federação quer sair da reforma com uma arrecadação menor do que têm hoje. Nessas condições, a única maneira de viabilizar um consenso mínimo para a aprovação de um projeto de reforma parece repousar no convencimento dos diversos grupos de interesse e dos entes arrecadadores de que com a mesma seria possível impactar positivamente o crescimento econômico, afetando favoravelmente as receitas futuras, sem necessariamente implicar um aumento da carga tributária como proporção do PIB. Isso sugere que a questão da melhora do ambiente de negócios deveria ter centralidade no debate sobre as mudanças tributárias, precedendo quaisquer outras considerações.

Nesse contexto, levando em conta a teoria e a prática internacional, quanto mais próximo do conceito de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nacional chegar a pretendida reforma tributária, maiores resultados devem ser esperados em termos de aumento do potencial de crescimento econômico ao longo do tempo. São evidentes os ganhos que podem ser colhidos com a adoção de um IVA nacional, com a tributação no destino. Haveria uma simplificação enorme do emaranhado normativo hoje vigente, com fortalecimento da segurança jurídica, além da obtenção de maior neutralidade do sistema tributário nas decisões dos agentes econômicos, notadamente nos investimentos.

Ademais, as exportações deixariam de ser taxadas, elevando a competitividade da produção nacional. Vale dizer ainda que a adoção de um IVA alinharia o Brasil aos melhores padrões de tributação sobre o consumo existentes no mundo.

Dentre os projetos que se encontram hoje sob exame do Congresso Nacional, a meu ver, o que melhor atende a esse objetivo é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, cujo autor é o deputado Baleia Rossi. O projeto, baseado em estudo do economista Bernard Appy, do Centro de Cidadania Fiscal, tem como principal ponto a unificação de tributos federais (PIS, Cofins e IPI), estaduais (ICMS) e municipais (ISS), mediante a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo que seguiria o modelo do IVA, aplicado em muitos países.

O projeto do IBS é particularmente engenhoso, pois prevê uma transição gradual de dez anos para o novo regime e a gestão conjunta do tributo pela União, Estados e municípios. Com isso, se amortece bastante os impactos da transição e se reduz as incertezas para os agentes econômicos, aumentando a viabilidade política de sua aprovação pelo Congresso. Evidentemente, não se pode minimizar a complexidade do período de transição, mas trata-se de um investimento relativamente pequeno diante dos ganhos que podem ser colhidos com a adoção plena de um IVA.

As críticas ao projeto do IBS surgidas até aqui não o desmerecem como sendo a melhor opção para a reforma. Por exemplo, a crítica de que o novo tributo elevaria proporcionalmente as receitas dos Estados mais ricos em desfavor dos mais pobres poderia ser eliminada pela introdução de algum critério redistributivo de parte das receitas para beneficiar as regiões mais pobres do país.

De todo modo, a âncora da reforma tributária deve repousar sobre uma perspectiva de ganhos longo prazo, em que é possível a todos os agentes econômicos se beneficiarem dela. No curto prazo, porém, é inevitável haver perdedores e ganhadores, o que sugere que mecanismos devem ser adotados com o intuito de mitigar os efeitos redistributivos mais imediatos.

Gustavo Loyola, doutor em Economia pela EPGE/FGV, é ex-presidente do BC e Sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, em São Paulo

Bruno Carazza: Viver é muito perigoso

Temor e racionalidade diante do coronavírus

Não é exagero afirmar que o mundo ocidental tomou conhecimento da China pelas histórias de Marco Polo. Ditadas ao romancista Rusticiano de Pisa enquanto ambos estavam presos no Palazzo San Giorgio, em Gênova, as aventuras do veneziano na corte do poderoso Kublai Khan se tornaram um best-seller mesmo tendo sido publicadas mais de um século antes da invenção da imprensa.

Após uma épica viagem de três anos e meio atravessando o Mediterrâneo, o deserto da Pérsia e a Rota da Seda acompanhado do pai e do tio, Marco Polo chegou a Xanadu (atual Shangdu, no norte da China), onde se localizava o palácio de verão de Khan, por volta de 1275. Impressionado com a inteligência do jovem, o imperador mongol nomeou-o seu conselheiro, e durante 17 anos Polo foi encarregado de inúmeras viagens pelo interior da China e missões internacionais pelo extremo Oriente.

Embora existam controvérsias a respeito de possíveis omissões e exageros nos relatos de Marco Polo, o exotismo dos lugares e hábitos chineses, além da sua participação em guerras e batalhas, maravilhou os ocidentais através dos séculos.

Não há registros de que Marco Polo tenha passado por Wuhan ou pela província de Hubei em suas andanças - o mais próximo que ele esteve foi Yangzhou, a cerca de 600 km do epicentro da doença causada pelo coronavírus, que apavora o mundo centenas de anos depois.

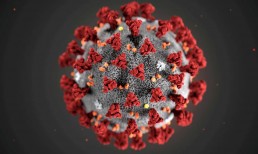

Notícias de feitos heroicos e grandes tragédias fascinam a humanidade desde os tempos das cavernas. Quase sempre, o medo e o inesperado são os ingredientes principais para fisgar a atenção do público. Não surpreende, portanto, a apreensão gerada pela ameaça de uma epidemia causada por um vírus desconhecido que se alastra pelo globo matando milhares de pessoas em poucos dias.

Daniel Kahneman, vencedor do prêmio Nobel de Economia de 2002 por suas pesquisas nos campos da psicologia e da economia comportamental, demonstra que nossa percepção sobre os riscos que enfrentamos pode ser distorcida em função de informações recorrentes ou eventos traumáticos que marcam nossa memória. O autor batizou esse problema de viés de disponibilidade. São exemplos desse fenômeno o maior medo que sentimos ao viajar de avião logo após um grande acidente aéreo ou o fato de acreditarmos que quase todos os políticos são corruptos simplesmente porque escândalos dessa natureza aparecem com frequência nos telejornais.

No caso específico das epidemias e do temor que elas incutem nas pessoas, Kahneman recorre às pesquisas dos juristas Cass Sunstein e Timur Kuran para mostrar como estamos sujeitos a uma “cascata de disponibilidade”: uma espiral em que um evento desperta a atenção da mídia, que por sua vez atrai o interesse de um público maior e, assim, desencadeia um processo em que a cobertura apela para a comoção e o sensacionalismo em busca de ibope e cliques que acabam distorcendo nossa capacidade de aferir a real gravidade da situação e o risco a que estamos efetivamente sujeitos.

Na última década foram várias as ameaças de epidemias ou pandemias que dominaram o noticiário e as conversas cotidianas causadas por vírus desconhecidos, elevando ao máximo o nosso grau de preocupação e alerta quanto aos riscos de contaminação, das diversas ondas do H1N1, passando pelo letal ebola até a “brasileira” zika (ver gráfico). No caso do coronavírus, porém, seus efeitos têm ido muito além das horas e horas dedicadas ao assunto na mídia e do fim dos estoques de máscaras e álcool gel nas farmácias. A reação dos mercados financeiros na última semana diz muito sobre o mundo em que vivemos.

Se no século XIII Marco Polo levou mais de três anos para ir da Itália à China, o coronavírus precisou de poucas semanas para fazer o caminho inverso e se espalhar pelo mundo todo, chegando inclusive ao Brasil. Além da facilidade de transporte e do intenso intercâmbio de pessoas em nossa era globalizada, as mudanças vivenciadas no gigante vermelho amplificam o potencial de danos de uma doença surgida em seu território. Dada a importância do país em termos não apenas de consumo, mas também pela sua centralidade nas cadeias globais de produção, um espirro na China pode derrubar as bolsas ao redor do mundo. Literalmente.

Em relação ao mercado acionário brasileiro, as expressivas quedas da taxa Selic e o bom desempenho da bolsa no ano passado atraiu milhares de investidores que por décadas estiveram mal acostumados com a segurança da renda fixa. Mal preparados psicologicamente para suportar o sobe-e-desce das cotações, esse novo contingente de investidores foge em manada ao menor sinal de prejuízo, amplificando as quedas por aqui.

O grau de disseminação e de letalidade do coronavírus ainda é incerto e não nos permite afirmar se o pânico da população e dos mercados se justifica. Em todo o caso, vale o conselho do prêmio Nobel Daniel Kahneman: racional ou não, o medo não pode ser ignorado pelas autoridades - do presidente da República ao ministro da Saúde, passando pela Economia e pelo Banco Central.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Claudia Safatle: Crédito para consumo sustenta o PIB

Sem os mais importantes vetores que deveriam dar impulso ao crescimento - investimentos e exportações - o consumo doméstico passou a liderar a retomada

A expansão do consumo das famílias é o que está sustentando o nível de atividade econômica do país. A despeito da estagnação dos salários reais, a oferta de crédito associada a medidas pontuais - como a liberação do FGTS - ajuda a impulsionar o consumo, que, atualmente, está apenas 2% abaixo do que foi no quarto trimestre de 2014, quando atingiu o pico. Depois desse período, as famílias, superendividadas, começaram um longo e penoso processo de desalavancagem, juntamente com as empresas.

Em um movimento de curvatura semelhante, o PIB está praticamente no mesmo patamar que estava no segundo trimestre de 2015 e encontra-se 3% aquém do pico prévio à crise, no quarto trimestre de 2014.

A abertura das informações sobre o padrão da recuperação econômica do país traz dados interessantes. Segundo Manuel Pires, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), esta é a primeira das grandes crises econômicas cuja recuperação não carrega o aumento da produtividade.

Na crise da dívida externa dos anos 1980, por exemplo, depois de uma maxidesvalorização da taxa de câmbio, a retomada ocorreu de forma rápida e com crescimento da produtividade do trabalho. O mesmo aconteceu na crise do governo Collor de Mello, em 1992, quando a produtividade cresceu durante os seis anos seguintes. Outro exemplo semelhante é entre 2015 e 2016, com a recessão e a queda da presidente Dilma Rousseff. A recessão termina em 2017, em uma recuperação da economia que também veio com algum aumento da produtividade. A performance da economia nos dois anos posteriores, 2018 e 2019, porém, veio acompanhada de uma estagnação dos indicadores de produtividade (por horas trabalhadas a preços de 2017). Pires, autor do trabalho em que abre os indicadores da recuperação econômica do país, chama a atenção para a falta de cuidado do governo com a questão da produtividade.

A propagação do coronavírus e a desmedida atitude do presidente Jair Bolsonaro, ao convocar em mensagem por WhatsApp o povo para as ruas, no dia 15 de março, em protesto contra o Legislativo e o Judiciário, em um confronto institucional, contaminam o ambiente econômico.

O investimento privado estrangeiro e nacional, que deveria crescer para aumentar a oferta de bens e serviços e gerar empregos, não se materializa. Passados quase seis anos do auge da recessão, o investimento ainda está 24,7% abaixo do seu pico histórico, que foi no segundo trimestre de 2013; e 17,5% abaixo do pico prévio à crise de 2014/2015.

As exportações, que poderiam ser um motor do crescimento doméstico, até em resposta à desvalorização do real em relação ao dólar, vinham crescendo, mas caíram 9% no último trimestre de 2019. Com a desaceleração da economia mundial em geral e da China, em particular, por ser o epicentro do coronavírus, não se deve esperar nada de positivo para a retomada do crescimento brasileiro no comércio internacional. A Argentina, em crise econômica, e China são dois grandes parceiros comerciais do Brasil.

Sem os mais importantes vetores que deveriam dar impulso ao crescimento - investimentos e exportações -, o consumo doméstico passou a liderar a retomada da atividade, ainda frágil, lenta e movida, novamente, pelo endividamento das famílias.

Pode não ter nada de errado nisso, mas é um inegável fator de risco. A expansão do crédito para consumo é, hoje, um motor da recuperação cíclica.

A imagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz do Brasil é a de uma baleia cravada de arpões, com tremenda dificuldade para se mover. A tarefa do governo é retirar os arpões para que a baleia possa navegar. O primeiro que foi tirado foi com a reforma da Previdência.

Mas tem muito mais a ser feito e é preciso, portanto, prosseguir com as reformas, seja a tributária, seja a administrativa, assinala o ministro.

Nessa tarefa, de recolocar a atividade econômica nos trilhos, Guedes tem recebido críticas sobretudo dos ministros militares, por não estar entregando um desempenho melhor da atividade econômica.

Como está, dá para crescer neste ano cerca de 2%, sentencia Guedes. Ele completa: “Eu nunca falei que ia voar”.

Na pesquisa Focus, do Banco Central, do fim de 2019 até o boletim de 21/22 de janeiro, as expectativas para variação do Produto Interno Bruto (PIB) saíram de 2% para 2,33%, em uma trajetória que tendia para 2,5% de crescimento. Mas de lá para cá as expectativas começaram a murchar e hoje já encontram-se em 2, 20%.

O confronto aberto por Bolsonaro e o coronavírus são eventos dramáticos que minam completamente o terreno da atividade produtiva, desestimulam os novos investimentos e nada acrescentam ao bem-estar da população. Esta se vira como pode e se refugia na informalidade, em que os ganhos de produtividade praticamente inexistem.

Se querem encontrar culpados pela frustração do crescimento econômico, é importante olhar para o comando do Palácio do Planalto. É de lá que vem sinais muito estranhos que geram instabilidade, minam a confiança - artigo fundamental para os investidores - e ferem a democracia. Assim, não chegaremos a lugar algum!

Fernando Abrucio: Destruição escolhida por Bolsonaro remete à maneira de agir das traças

O caminho escolhida por Bolsonaro e seus seguidores está mais para a maneira de agir das traças

O bolsonarimo é uma ideologia baseada no combate constante às instituições políticas e políticas públicas construídas pela democracia brasileira desde 1988. O então candidato Bolsonaro e sua entourage não enganaram ninguém: xingaram na campanha a grande mídia, a “velha política”, o modelo “paternalista” de programas sociais e até mesmo propuseram uma “invasão do STF” para controlá-lo. O maior temor de todos os democratas era que esse ideário produzisse uma quebra democrática, seja no sentido clássico, com o apoio dos militares, seja reduzindo o poder das instituições ou alterando drasticamente suas regras, como nos casos recentes da Hungria e da Venezuela.

O caminho escolhido pelos bolsonaristas, aparentemente, é outro. Trata-se fundamentalmente de destruir, mais do que construir. E tal destruição está mais para a maneira de agir das traças, que comem as roupas de forma paulatina e desorganizada, por vezes traçando cotidianamente pequenas partes que ninguém percebe, por vezes puxando inesperadamente fios grandes que geram uma enorme comoção política. Não é o método de uma retroescavadeira, para lembrar o objeto do momento. É algo muito mais caótico, que traz perigos para a democracia porque corrói seu suporte, mas não diz que vai substituir o regime político, dando a impressão de que estamos em tempos de normalidade democrática.

O que explica a adoção desse método das traças vai além da adoção de valores autoritários, ou pelo menos da ausência de crenças democráticas dentro do atual grupo dominante. Essa estratégia foi escolhida porque falta a Bolsonaro um modelo de como governar o Brasil, diferentemente, por exemplo, de Putin na Rússia, cujo projeto autoritário é construído com a frieza racional do jogo de xadrez. Por vezes, o presidente até sonha com o retorno a algo mais parecido com a ditadura militar, mas, mesmo assim, ele e seus apoiadores não saberiam como reproduzir essa (terrível) experiência histórica no momento atual brasileiro e mundial.

Assim, mesmo que defenda um ideário conservador do ponto de vista cultural e proponha ambiguamente e sem muita convicção uma visão ultraliberal para a economia, o bolsonarismo não tem clareza de como isso se materializaria em termos de políticas públicas e, principalmente, de organização institucional. As evidências desse fenômeno de ausência de um projeto estruturado de governo estão no grande número de mudanças em cargos estratégicos do governo federal, nos recorrentes zigue-zagues das propostas de políticas públicas, no recorde presidencial de derrotas legislativas e na enorme concentração de poder na figura pessoal (mais do que institucional) de Bolsonaro, que só confia de fato em seus filhos e faz questão de mostrar que nenhum de seus auxiliares mais próximos está seguro em sua posição. Em poucas palavras, o presidente quer que todos o obedeçam como em uma seita, mas não sabe como organizar sua “igreja” para chegar aos fins desejados.

Essa aparente fragilidade no campo estratégico, no entanto, não reduz a força e os riscos presentes no bolsonarismo. O ponto central aqui é que embora não tenha um projeto de governo, Bolsonaro tem um projeto de poder, estruturado principalmente na destruição das instituições e políticas públicas construídas desde 1988 e na construção de “inimigos” que estariam por trás delas. No fundo, há nessa lógica uma proposta eleitoral clara: se todos os outros só erram e atrapalham o “povo”, só sobra a escolher a continuidade do atual presidente, que esconde seu desgoverno por meio da batalha contínua para destruir e desmoralizar os demais.

O jogo bolsonarista de destruição paulatina da institucionalidade e das práticas democráticas passa por cinco fronts. O primeiro é o da relação com o Congresso Nacional. É preciso mostrar que ele não é legítimo e, de tempos em tempos, criar um episódio para colocar a sociedade contra os congressistas. Como a parte majoritária do Legislativo tem aceitado aprovar medidas que evitam a ingovernabilidade do país - bem diferente do que ocorreu no segundo governo Dilma, quando Eduardo Cunha comandava o processo legislativo -, Bolsonaro tem podido, por ora, ser um revolucionário incendiário sem sofrer impeachment. É provável que após as eleições municipais esse equilíbrio político não seja mais possível.

O segundo front dessa estratégia destrutiva reside na relação com o Supremo Tribunal Federal. Novamente, após períodos de calmaria, bolsonaristas precisam inventar algum fato para desmoralizar o STF. Neste caso, a ação tem ocorrido mais nas redes sociais, porém, isso não é menos perigoso institucionalmente, porque é um processo subterrâneo e molecular de deslegitimação paulatina de vários dos ministros. A ideia de que novos indicados deveriam ser “terrivelmente” vinculados aos valores cristãos é uma forma de dizer que o atual quadro do STF não segue os padrões morais da sociedade brasileira. Há aqui o risco enorme de alimentar a ação voluntarista de algum ativista mais radical contra membros da Corte.

O método das traças foi muito usado nas últimas semanas num terceiro front, o federativo. Bolsonaro entrou neste embate com a Federação por três razões, embora continue citando falsamente o mantra “Mais Brasil, menos Brasília”. O primeiro é que é possível dividir as culpas pelos fracassos e incompetências do governo federal com os Estados e munícipios. Se a gasolina aumenta, óbvio que a culpa é dos Estados, gritaria um daqueles seguidores que ficam esperando o presidente dizer qual é a ordem do dia. Se a educação não melhora, claro que a culpa é dos municípios, e se propõe então a criação de um novo modelo de alfabetização que foi feito escondido do grande público, mas que se sabe que não será executado porque os responsáveis por sua implementação - os prefeitos, basicamente - foram completamente ignorados durante o processo. E se há problemas de segurança pública, os culpados são os governadores, mesmo quando a culpa disso esteja no fato de que o bolsonarismo esteja incitando a rebelião das Polícias Militares, com táticas que, aliás, lembram a ação das milícias.

A luta contra os governadores tem uma segunda razão de ser, de acordo com o projeto de poder bolsonarista. Ao longo da história brasileira, os Estados sempre tiveram um papel importante como contrapeso democrático frente ao governo federal. No momento, os chefes dos Executivos estaduais são capazes de apresentar discordâncias e críticas ao presidente Bolsonaro com maior legitimidade e influência do que os líderes partidários, pois representam um amplo espectro ideológico, inclusive com membros da oposição mais à esquerda.

A Federação é uma pedra no sapato de Bolsonaro, por fim, porque alguns governadores podem ser candidatos a presidente ou importantes lideranças no processo de sucessão presidencial. Dificilmente haverá harmonia entre o governo federal e os governos estaduais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, porque seus governantes estão no caminho do projeto de reeleição bolsonarista. Claro que isso atrapalhará o país e os cidadãos desses Estados, bem como terá efeitos negativos sobre a própria gestão presidencial, uma vez que quando as políticas fracassam ao longo do território nacional, o presidente também é responsabilizado.

Mas o que importa se o governo não funciona quando está em jogo um projeto de poder maior?

Entre os cinco fronts, aquele mais visado pelo bolsonarismo, e o que dá mais prazer ao líder e liderados desse movimento, é aquele contra o PT e o lulismo. O antipetismo foi o grande eleitor em 2018 e Bolsonaro planeja que isso continue em 2022, sendo ele o portador da salvação contra essa “praga”. Para manter essa narrativa, vale até dizer, mentirosamente, que os petistas estariam mais interessados em proteger os milicianos do que a família Bolsonaro, como o séquito bolsonarista tem espalhado pelas redes sociais.

Interessante notar que manter a polarização com o PT é a melhor forma de o bolsonarismo evitar que outras forças políticas surjam contra o atual projeto de poder. Na verdade, Bolsonaro, e agora Moro, insistem na briga contra Lula porque querem mostrar que só eles podem ganhar essa batalha. Só que, tal como as traças, essa estratégia comeria não só os fios petistas, mas também outras partes do sistema que poderiam surgir como alternativa. Dessa maneira, os bolsonaristas pretendem reduzir o tamanho da pluralidade política brasileira e enfraquecer a institucionalidade democrática.

A logica da destruição bolsonarista tem seu capítulo mais triste na tentativa de desmoralizar parcelas da sociedade que se colocam contrárias às ações governamentais. Aqui, ONGs e imprensa são os principais inimigos. Para o bolsonarismo, deslegitimizar atores sociais relevantes é uma parte essencial de seu projeto de desinstitucionalizaçao do país. Mesmo que alguns cientistas políticos só olhem para a estrutura formal do Estado e digam que está tudo normal, o fato é que a democracia se enfraquece muito, e pode até morrer comida pela traças, quando a sociedade não é livre para cobrar as instituições. Eis aqui o maior perigo da estratégia de poder do presidente Bolsonaro.

*Fernando Abrucio, doutor em ciência política pela USP e chefe do Departamento de Administração Pública da FGV-SP

Fernando Exman: Quando a polarização alimenta a desordem

Candidatos ao STF devem dizer o que pensam sobre o motim

O episódio protagonizado por Cid Gomes (PDT-CE) em Sobral na semana passada, quando o senador foi baleado após avançar com uma retroescavadeira na direção de policiais militares amotinados, é prova dos riscos da polarização que insiste em dominar o ambiente político brasileiro. O incidente não acabou em tragédia por pouco, mas deve ser visto como mais um claro sinal do que pode causar a irresponsabilidade de lideranças que consideram cada vez mais natural defender o indefensável como meio de preservar os próprios interesses políticos.

Aliados do presidente Jair Bolsonaro logo ficaram ao lado dos policiais, enquanto partidários de Cid Gomes passaram a responsabilizar o chefe do Executivo e seu grupo político por um suposto processo de “milicianização” das polícias militares país afora. Narrativas que esquecem o passado e não constroem soluções para o presente nem para o futuro. Afinal, praticamente todos os últimos presidentes da República passaram por situações semelhantes.

Equivocadamente, o Congresso acostumou-se a aprovar projetos para anistiar policiais e bombeiros grevistas. Mostra a essas categorias, com isso, que vale, sim, se arriscar a desrespeitar a lei, promover a desordem e o desrespeito à hierarquia.

A ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, chegou a vetar a anistia a policiais militares. Mas em 2016 viu integrantes da sua própria base ajudando a derrubar o veto, o que beneficiou militares do Amazonas, do Pará, do Acre, de Mato Grosso do Sul, do Maranhão, de Alagoas, do Rio de Janeiro, da Paraíba e do Tocantins. A medida era defendida pelos secretários estaduais de segurança, devido ao risco de se gerar desequilíbrios no comando exercido pelos Estados sobre as instituições militares sujeitas à sua esfera de hierarquia. Mas o argumento foi ignorado pela maioria dos parlamentares, inclusive pelo então deputado Jair Bolsonaro e também por Eduardo Bolsonaro, ambos à época no PSC.

Não seria a primeira vez nem a última que uma proposta desse tipo era analisada pelo Parlamento. O mesmo ocorreu, por exemplo, em 2011 e 2013.

O tema voltou à pauta da Câmara no fim de 2018, com a articulação do então deputado Alberto Fraga (DEM-DF). O ex-parlamentar foi policial militar e hoje é candidatíssimo a ocupar um cargo no ministério de Bolsonaro.

Agora, esse projeto está no Senado. A proposta é anistiar militares do Espírito Santo, do Ceará e de Minas Gerais por atuação em movimentos reivindicatórios ocorridos entre janeiro de 2011 a maio de 2018. Nada impede, contudo, que emendas ampliem a abrangência territorial e temporal dessa iniciativa legislativa. Inclusive beneficiando os atuais amotinados do Ceará.

É verdade que os policiais, uma importante base eleitoral do presidente, passaram a se sentir mais respaldados com a vitória de Jair Bolsonaro na última eleição. No entanto, é preciso considerar a recorrente condescendência do Congresso como outro fator responsável pela insistência de policiais militares de diversos Estados em reeditar, ano após ano, movimentos ilegais de greve.

Esse aspecto ganha ainda mais importância, num contexto em que a influência da chamada bancada da bala é crescente. Na Câmara, a bancada ligada à área de segurança pública cresceu de 35 para 61 deputados nas últimas eleições. Ela também tem nove integrantes no Senado.

Seus integrantes têm argumentos parecidos quando defendem os policiais grevistas e os projetos que tentam anistiá-los. Antes de os policiais infringirem qualquer regra, afirmam, o poder público foi quem desrespeitou a legislação ao atrasar pagamentos, não reajustar salários ou não tomar atitudes para evitar que as condições de trabalho se deteriorassem

Se esses argumentos até podem convergir com o que pensa o presidente, não agradam nada a ala militar do governo.

Para generais, qualquer ato de indisciplina e de desrespeito à hierarquia deve ser punido de forma exemplar. Muitas vezes, dizem esses oficiais de forma reservada, são os integrantes mais novos das tropas que conseguem sustentar essas mobilizações por tanto tempo. Isso devido ao fato de esses membros não terem incorporado totalmente os valores das instituições, sendo alvos mais fáceis de quem tem motivação política para organizar esse tipo de ato.

Além disso, as Forças Armadas haviam se planejado para se concentrar em questões internas, depois de terem executado uma série de operações de garantia da lei e da ordem e a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O atual momento seria o ideal para readestrar as tropas e desenvolver os projetos estratégicos de cada Força.

O risco de greves ocorrerem em outros Estados pode tirar os militares dessa rota. Não foi de surpreender, portanto, que a declaração mais assertiva contra o movimento feita pela comitiva federal que desembarcou no Ceará durante o Carnaval saiu da boca do ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

Ele estava acompanhado dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça. Ambos são cotados para o Supremo Tribunal Federal. Até mesmo por isso seria interessante ter ouvido com detalhes o que os dois pensam sobre a possibilidade de policiais militares fazerem greve.

Nas redes sociais, o terceiro candidato, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, foi mais objetivo: “Tenho muito orgulho de ser policial militar. Entendo, compreendo e concordo com muitas das reivindicações dos meus irmãos de farda. No entanto, não apoio a paralisação das atividades de policiamento ostensivo, pois é inconstitucional e prejudica nosso bem maior: nossa sociedade”.

Em 2017, o STF precisou reafirmar o óbvio: as forças policiais não podem fazer greve, de acordo com a Constituição. Como nada impede que a Corte possa rever suas decisões futuramente, será importante ter clareza do que pensam todos os aspirantes a ministro do Supremo. O presidente da República, os deputados e os senadores também devem agir com mais responsabilidade, quando voltarem a tratar de um assunto tão determinante para o bem-estar do cidadão.

*Fernando Exman é chefe da redação

Ribamar Oliveira: A brecha da capitalização

Governo destina R$ 18,2 bi para estatais em três anos

Enquanto o programa de privatização anda a passos lentos, o governo aumenta o montante de recursos usados para capitalizar empresas estatais, aproveitando o fato de que essa despesa está fora do teto de gastos. Apenas de 2017 a 2019, portanto em plena vigência do teto, os repasses da União para as estatais federais, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, atingiram R$ 18,2 bilhões.

O montante não inclui a capitalização de empresas estatais dependentes do Tesouro, que são aquelas que não têm receita própria sequer para pagar despesas com pessoal ou de custeio em geral. A capitalização dessas estatais está dentro do teto e superou R$ 3 bilhões nos três anos.

Os dados indicam que o governo está aproveitando uma brecha legal para dar sustentação aos investimentos de algumas estatais, além de viabilizar, financeiramente, o programa de construção de corvetas para a Marinha. A impressão que fica é que, com a ajuda da capitalização, o governo está compensando o corte que é obrigado a fazer nos investimentos previstos no Orçamento da União, por causa do teto, com os investimentos de estatais. Neste sentido, o mecanismo da capitalização seria uma maneira de “furar o teto”.

O primeiro fato que merece destaque é que, como a União registra déficit primário (receitas menos despesas, excluído o pagamento de juros das dívidas públicas) em suas contas desde 2014, os repasses às estatais representam aumento do endividamento.

Dito de uma forma mais direta: o governo está se endividando no mercado para capitalizar algumas estatais e para viabilizar o programa de construção de corvetas da Marinha. Se o governo não tivesse usado os recursos com essa finalidade, o déficit primário da União nos três anos de vigência do teto de gastos teria sido menor.

Quando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto de Gastos estava sendo discutida no Congresso Nacional, em 2016, alguns parlamentares questionaram a razão para que a capitalização de estatais não dependentes do Tesouro fosse excluída do limite de despesas, uma vez que é um gasto primário como qualquer outro. Foi dito aos parlamentares, segundo apurou o Valor, que aquela era uma decisão do governo do então presidente Michel Temer.

A equipe econômica de Temer acreditava que, muito provavelmente, haveria necessidade de fazer capitalizações muito significativas, nos anos seguintes, da Eletrobras, da Telebras e da Caixa Econômica Federal. E que isso não seria possível se a despesa com capitalização estivesse dentro do teto. A previsão não se confirmou e, destas três estatais, apenas a Telebras recebeu R$ 2,7 bilhões, durante a vigência do teto.

De 2013 a 2019, mais de 20 empresas estatais foram contempladas com aportes do Tesouro. No período, o grosso dos repasses se concentrou, no entanto, na Infraero, na Emgepron, na Valec, na Telebras e na Codevasf.

Apenas a Infraero recebeu R$ 13,1 bilhões, de 2013 a 2019, de acordo com os dados do Ministério da Economia. Nos três anos de vigência do teto de gastos, a capitalização desta estatal atingiu R$ 5,5 bilhões. Do total de recursos repassados pelo Tesouro para a Infraero, desde 2013, 53% (ou R$ 6,9 bilhões) foram destinados à construção de instalações, à aquisição de equipamentos operacionais e de segurança, obras em pistas de pouso e decolagem e demais investimentos na modernização da infraestrutura aeroportuária.

Outros 43% dos recursos que a Infraero recebeu (R$ 5,6 bilhões) foram utilizados em aportes de capital nas concessionárias dos aeroportos de Brasília, Galeão, Confins, Guarulhos e Viracopos, que foram privatizados durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A Infraero ficou com 49% do capital social dessas concessionárias.

A decisão mais surpreendente do governo, no entanto, foi a megacapitalização da Emgepron, com o objetivo de viabilizar a construção de corvetas para a Marinha. Neste caso, a União terá duas despesas. A primeira já ocorreu, que foi o repasse pelo Tesouro de R$ 2,6 bilhões em 2018 e de R$ 7,6 bilhões no ano passado, totalizando R$ 10,2 bilhões, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Uma segunda despesa ocorrerá quando as corvetas estiverem construídas. Neste momento, a União irá alugar as corvetas, em uma espécie de leasing, pelo prazo de 25 anos. O que se deve questionar é a necessidade de o governo investir essa montanha de recursos na construção de navios de guerra, no momento em que o país apresenta tantas carências em quase todas as áreas. Certamente sairia muito mais barato simplesmente alugar embarcações já existentes no mercado, o que atenderia às necessidades da Marinha.

Em recente artigo na “Folha de S.Paulo”, os economistas Marcos Mendes e Marcos Lisboa chamam a atenção para outro mecanismo que se transformará em mais um furo no teto. A medida provisória 900/2019 cria um fundo privado para gerir recursos de multas ambientais. O fundo teria natureza privada e, assim, os recursos não fariam parte do Orçamento. Os recursos serão vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, e seu uso, definido por portaria do ministro.

Cristiano Romero: PGBL será usado como garantia de crédito

Cruzada do BC contra custo de crédito inclui FGTS e hipoteca

Dentro do esforço para reduzir as taxas de juros cobradas no crédito a pessoas físicas, o Banco Central (BC) quer autorizar o uso de investimentos em PGBL ou VGBL como garantia de empréstimos. O PGBL, assim como o VGBL, é uma forma de aplicação destinada a financiar a complementação da aposentadoria. Ao longo da vida laboral, o trabalhador faz depósitos mensais, muitas vezes acrescidos de contribuição, na mesma proporção, da empresa onde trabalha, e forma uma poupança para custear seu sustento após aposentar-se.

Para o BC, parte dos recursos depositados pode ser usada pelo beneficiário do PGBL ou do VGBL como garantia de um empréstimo que ele precise fazer num momento de dificuldade. No Brasil, um cidadão que tenha algum patrimônio (uma hipoteca ou um imóvel quitado) ou um recebível (saldo no FGTS ou um PGBL/VGBL) e que, não importa a razão, se endivide, enfrenta problema idêntico ao do sujeito que não possua nada para oferecer ao credor.

Nos dois casos, os indivíduos caem na espiral da cobrança de juros sobre juros que, ao fim, pode obrigar aquele que possui ativos a se desfazer da casa, o que, na maioria dos casos, poderia ser evitado. O mesmo raciocínio vale para o FGTS. Este fundo foi criado no início do regime militar como uma forma de poupança compulsória, para compensar o fato de os trabalhadores brasileiros terem perdido, naquela ocasião, o direito à estabilidade no emprego - um anacronismo que, inexplicavelmente, persiste no serviço público.

As empresas são obrigadas a depositar mensalmente 8% do salário do trabalhador no FGTS, o equivalente a um salário por ano. O dinheiro rende atualmente 3%, além da variação da TR, que neste momento está fixada pelo BC em zero. Só pode ser sacado em caso de demissão, acrescido de multa de 40% sobre o saldo, ou para financiar a compra da casa própria. Como se trata de um “funding” barato, o custo do crédito imobiliário feito com esses recursos costuma ser menor que os da praça.

Nos estertores do governo Dilma, o então ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, propôs ao Congresso Nacional mudança na lei para permitir que as pessoas pudessem usar, até o limite de 10% do saldo do FGTS, como garantia de um empréstimo consignado. A medida foi aprovada, mas não saiu do papel. No ano passado, o governo fez nova regulamentação e, novamente, não funcionou. O BC investiga o porquê e, com ajuda do Ministério da Economia, vai reformular o mecanismo.

No caso do “home equity”, que é a possibilidade de um mutuário renegociar a hipoteca de seu imóvel com o banco para levantar um empréstimo, tirando proveito da valorização desse ativo no mercado, o Banco Central adotou medidas no ano passado para estimular essa forma de crédito, mas vai continuar atuando para tirar pedras do caminho porque o Brasil, como se sabe, não é para amadores.

Um exemplo: os bancos cobram, indistintamente, taxa de R$ 3 mil para avaliar os preços dos imóveis. Sem entender o valor dessa taxa, o BC questionou as instituições e elas disseram que autoridade deveria falar com os peritos. Estes foram procurados e deram a seguinte explicação: “A gente cobra R$ 300; os R$ 2.700 vão para os bancos”. Devolvida a indagação aos bancos, estes admitiram: “É margem”. Lucro, na linguagem mais acessível. Tradução: num segmento com poucos atores, os bancos usam seu poder de mercado para impor preços e elevar o lucro.

Os bancos não estão fazendo nada ilegalmente, o problema é da sociedade, que precisa lidar com ineficiências acumuladas ao longo da nossa história - a concentração bancária é uma delas. Novas formas de acesso a crédito, e a custos mais baixos, não são viáveis se essas ineficiências não forem identificadas e eliminadas.

No ano passado, o “home equity” fechou na nova modalidade contratos no total de R$ 500 milhões, um valor ainda muito modesto. O estoque de operações está em R$ 10 bilhões, o equivalente a 2% do volume total do crédito imobiliário. A taxa de juros nessa modalidade já caiu - de 17% ao ano no início de 2019 para 13,8% agora, o que faz o BC acreditar que essa forma de empréstimo vá expandir-se doravante a uma velocidade mais rápida.

Na agenda do BC para baratear o crédito imobiliário, constam a possibilidade de os financiamentos terem a inflação como indexador; o estímulo à securitização das carteiras - o “empacotamento” dos créditos pelo banco que concedeu os financiamentos e a sua venda para fundos de investimento, providência que tira esses ativos daquela instituição, que fica livre, portanto, para fazer empréstimos para novos clientes -; e a adoção de regras que facilitem a fundos comprar essas carteiras dos bancos.

Ao olhar de perto esse segmento, o BC identificou um obstáculo nada desprezível: as prefeituras cobram uma jabuticaba chamada ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Em São Paulo, o comprador paga alíquota de 3% do valor do imóvel. No caso de créditos imobiliários securitizados, o ITBI é pago duas vezes, o que inviabiliza a operação. A ideia da securitização é ampliar os recursos disponíveis para a compra da casa própria.

É também com esse intuito que o BC decidiu regulamentar, como antecipou ontem o Valor, a cobrança feita pelos bancos quando um cliente solicita a transferência de seu crédito para outra instituição, isto é, a portabilidade. Hoje, a instituição que recebe o crédito paga à que cedeu uma taxa chamada de Ressarcimento de Custo Operacional (RCO). Nos empréstimos mais altos, representa de 1,5% a 2% do total.

Os grandes bancos criaram, em regime de autorregulamentação, tabela fixando o valor do RCO em operações entre eles. Para os bancos de menor porte, estabeleceram uma taxa maior. O BC decidiu regular essas operações porque o RCO está encarecendo e dificultando a portabilidade de crédito, uma forma de estimular a concorrência no sistema bancário e reduzir os juros cobrados de famílias e empresas.

A regra a ser adotada pelo BC e à qual os bancos estarão submetidos permitirá a cobrança de taxa nas operações de portabilidade, mas os participantes das operações serão obrigados a cumprir duas determinações: o banco que ceder o crédito terá que explicitar o quanto está cobrando e a instituição que recebê-lo não poderá repassar esse custo ao devedor.

*Cristiano Romero é editor-executivo

Fernando Exman: Arrumando a Casa

Mudança de gerência dá início a nova etapa do governo Bolsonaro

O governo Jair Bolsonaro entra em uma nova fase. A nova etapa se inicia num momento em que as cobranças por um calendário mais próspero de entregas não são direcionadas apenas à equipe econômica. Elas crescem também, a cada dia, sobre os ombros do próprio presidente da República. A reformulação da Casa Civil, mais do que um novo capítulo da disputa entre as alas militar e ideológica do governo, pode ser considerada uma medida tomada para renovar a capacidade gerencial do Palácio do Planalto.

Questiona-se, por exemplo, por que ainda não há uma retomada mais vigorosa da economia, do investimento e do emprego. Mas basta checar as agendas de Bolsonaro, ministros e secretários para se relativizar a credibilidade das críticas segundo as quais o governo federal está paralisado.

Também esperava-se mais agilidade e interesse do governo nas reformas tributária e administrativa. Mesmo assim, a despeito do julgamento do mérito - ou demérito - de cada uma das outras propostas legislativa do Executivo, diversas delas seguem sendo enviadas ao Congresso diariamente. O desafio do governo é evitar que se cristalize a percepção de que a administração Jair Bolsonaro não possui o torque necessário para garantir o avanço de programas, ações e políticas públicas.

Desde o fim de 2019, o presidente e seus auxiliares têm um diagnóstico do desempenho de cada área do governo. Uma radiografia que já fundamentava as discussões sobre possíveis mudanças no primeiro escalão.

Como sinalizado desde então, não se viu neste início de 2020 uma reforma ministerial. O presidente Jair Bolsonaro executou mudanças pontuais em sua equipe para atacar alguns dos gargalos identificados: alinhou de vez o Ministério do Desenvolvimento Regional ao Ministério da Economia, deslocou um aliado de primeira hora com projeto político pessoal da Casa Civil para tocar a área social do governo e, por fim, deu novo vigor à pasta para coordenar e cobrar os ministérios.

Bolsonaro aproveitou um deslize dos subordinados do ministro Onyx Lorenzoni para desencadear as mudanças na Casa Civil, que já havia perdido atribuições na articulação política e viu o Ministério da Economia novamente ser contemplado. Agora, com a gestão do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O episódio ainda rendeu ao presidente a oportunidade de procurar microfones e câmeras de televisão, para criticar o uso do avião da Força Aérea Brasileira pelos servidores da Casa Civil, apresentar-se como defensor da ética na política e protetor dos bons costumes administrativos.

É nesse contexto que ocorre a substituição de um deputado por um general na chefia da Casa Civil.

Não é a primeira vez que Walter Souza Braga Netto, o novo ministro da Casa Civil, é convocado por um presidente da República para uma missão de perfil administrativo. No governo Michel Temer, foi alcançado por um telefonema num início de noite com o aviso de que a partir do dia seguinte seria o interventor na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro.

Quando fala dessa experiência em palestras ou entrevistas, ele sublinha o caráter gerencial do período em que cuidou da segurança pública de uma unidade da federação em estado falimentar, com um número considerável de políticos locais na cadeia e parte importante de seu território dominado por criminosos.

O general diz ser cartesiano e positivista. Durante a intervenção, dizia a interlocutores que estava comprometido a apresentar resultados concretos, mesmo sabendo que a percepção de segurança é algo subjetivo e pode variar de pessoa a pessoa. Uma medida colocada em destaque por Braga Netto e outros participantes da intervenção é a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Outra foi o restabelecimento do direto de ir e vir em determinadas localidades.

Para ele, segurança pública começa no município e ordenamento urbano. Também tem relação com a capacidade do Estado de garantir serviços públicos, como a coleta de lixo. Seu foco era na gestão, integração e fortalecimento institucional dos órgãos que estavam sob seu comando.

No ano passado, em palestra no Superior Tribunal Militar (STM), Braga Netto citou algumas de suas características como gestor. Tão logo iniciou os trabalhos no Rio, disse, percebeu que o sucesso da missão dependeria do fim da busca pelo protagonismo dos diferentes órgãos de segurança. Braga Netto cobrava integração e cooperação. Por outro lado, buscava construir laços de confiança entre as partes.

Na cadeia de comando e organograma, acredita, cada um tem que ser responsável pela sua esfera. Recomendações e indicações políticas não eram ignoradas, contou, mas precisavam se encaixar em seu critério meritocrático.

Em um formato de trabalho já observável na Casa Civil, Braga Netto montou uma assessoria jurídica e orçamentária. Aproximou-se também do Tribunal de Contas da União e conectou todas as despesas das unidades que geria a objetivos estratégicos, justamente para poder prestar conta ao TCU. Tais objetivos constavam de um longo e detalhado plano estratégico, que alinhava também metas, planos de ação, comandos e projetos monitorados. Tudo isso com metodologia adaptada do modelo de gestão do Exército.

Nessa mesma palestra ocorrida no ano passado, o general falou da sua estratégia de comunicação, o uso das redes sociais, contato com influenciadores digitais de comunidades. A batalha de narrativas deve ser baseada em fatos e sem viés ideológico, pontuou.

Um outro tema atual foi citado no STM, a greve dos caminhoneiros ocorrida durante o governo Temer. Para Braga Netto, a integração promovida pela intervenção levou o Rio a ser o primeiro Estado a solucionar a questão e se reconectar com outras unidades da federação.

Seu currículo dá pistas sobre o perfil que ele poderá dar à Casa Civil. No entanto, ainda é precoce qualquer julgamento dos potenciais resultados da decisão presidencial de mudar um dos ministérios mais estratégicos do governo.

*Fernando Exman é chefe da redação

Andrea Jubé: Bolsonaro e os presidentes que liam

Temer abrigou Moreira sem mexer na biblioteca

O Brasil tem dois ex-presidentes com assento na Academia Brasileira de Letras (ABL): José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Juscelino Kubitschek passou perto da instituição: em 1975, perdeu a eleição para a cadeira nº 1 por dois votos para o goiano Bernardo Élis.

Ao contrário de muitos de seus antecessores que eram leitores apaixonados ou ao menos, avalistas de políticas culturais e de estímulo à leitura, a relação do presidente Jair Bolsonaro com esse universo é de descaso ou desconforto.

Em novembro, passou despercebido que pela primeira vez em 25 anos, o presidente não anunciou a Ordem do Mérito Cultural, a principal condecoração do setor, que prestigia artistas de todos os segmentos: literatura, artes plásticas, teatro, cinema e música. No Dia Nacional da Cultura de 2019, Bolsonaro comandou cerimônia de balanço dos 300 dias de governo.

Na semana passada, o presidente irritou-se com perguntas sobre a reforma da biblioteca do Planalto para abrigar o gabinete da primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Estão descendo a lenha que a biblioteca vai diminuir em vez de elogiar a primeira-dama”, reclamou, e “deu uma banana” para os jornalistas.

No mês passado, Bolsonaro criticou os livros didáticos e prometeu que em sua gestão, “virão com a bandeira do Brasil na capa, o hino nacional e um estilo mais suave”. Depois, soltou a frase emblemática: “Os livros hoje em dia, como regra, é [sic] um amontoado de muita coisa escrita”.

Há anos Bolsonaro reitera que seu livro de cabeceira é a “Verdade Sufocada”, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de torturar presos no DOI-Codi. Nunca citou outro título. Seu desprezo pelo universo artístico, especialmente literário, contrasta com a postura de muitos de seus antecessores.

Depois que transmitiu o cargo para o general Costa e Silva, o marechal Castello Branco planejava se dedicar à leitura dos clássicos da literatura universal e a escrever suas memórias, conforme relato de Lira Neto na biografia do primeiro presidente do regime militar.

É singular que Castello tenha passado os seus últimos dias na fazenda da escritora Rachel de Queiroz, no Ceará, de quem era amigo próximo. Mas ele viria a falecer quatro meses após deixar o cargo, vítima de acidente aéreo. Entre os destroços do bimotor, próximo ao seu corpo, encontraram um exemplar da primeira edição de “Iracema”, autografado pelo próprio José Alencar. Era um presente de Rachel a um terceiro, mas ela receava que Castello o surrupiasse para incorporá-lo à sua biblioteca.

Juscelino Kubitschek prezava especialmente a companhia de escritores. Declarava que nunca recebeu denúncias de corrupção envolvendo sua equipe, que se não estava trabalhando, estava em processo de criação, sem tempo para atos de improbidade.

O ministro da Casa Civil de JK era o escritor e crítico literário Álvaro Lins; o secretário de Imprensa era o escritor mineiro Autran Dourado; e seu conselheiro pessoal e redator de discursos era o poeta Augusto Frederico Schmidt. Subchefe de gabinete, o escritor Cyro dos Anjos redigiu uma das mensagens anuais ao Congresso a quatro mãos com o antropólogo Darcy Ribeiro.

Meses antes, no exercício do mandato de governador de Minas Gerais, Juscelino esteve com Getúlio Vargas às vésperas do gesto fatal. Getúlio foi a Belo Horizonte para a inauguração de uma usina e aceitou o convite para pernoitar no Palácio das Mangabeiras. Insone, tomado pela angústia, foi flagrado por Juscelino com um exemplar de Eça de Queirós nas mãos. “Nunca durmo sem antes ler um pouco”, justificou, em passagem que consta do último volume da trilogia “Getúlio”. Doze dias depois, daria cabo da própria vida.

José Sarney foi jornalista, é poeta e escritor, autor, entre outros títulos, de dois romances: “Saraminda” e “O Dono do Mar”. Sociólogo e professor universitário, FHC publicou dezenas de obras nas áreas de sociologia e ciência política. Nos últimos anos, assinou quatro volumes de seus diários na Presidência.

Dilma Rousseff e Michel Temer são leitores ávidos e frequentes. Sarney convenceu Temer a recriar o Ministério da Cultura e foi autor da Lei do Livro, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regulamentou o setor literário e instituiu programas de fomento à leitura.

Na abertura da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em 2004, Lula fez a infeliz comparação de um livro a uma esteira de ginástica: “Dá preguiça começar, mas depois de vinte minutos a gente vê como é importante.”

Com o tempo, Lula se converteria à leitura. Divulga-se hoje, equivocadamente, que ele começou a ler na prisão em Curitiba. Na verdade, ele se tornou um leitor frequente em 2011, quando se submeteu ao tratamento do câncer na laringe. Na ocasião, leu as biografias de Getúlio, João Goulart, Franklin Roosevelt, Nelson Mandela.

Num país com problemas candentes como desemprego e profunda desigualdade social, desmontar a biblioteca do palácio parece uma filigrana, mas é um aceno ruim para um governo que almeja entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A instituição responde pelo Pisa, avaliação internacional que testa estudantes nas áreas de leitura, matemática e ciências. Em leitura, o Brasil ficou no 58º lugar no ranking de 80 países na última prova. Um relatório do Banco Mundial estimou que, nesse ritmo, o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o nível de países desenvolvidos em leitura.

Quando Michel Temer criou a Secretaria-Geral da Presidência para acomodar Moreira Franco no Planalto, desalojou a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que passou a funcionar no prédio da Vice-Presidência.

Com o deslocamento do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia, há gabinetes vazios no Planalto que poderiam acomodar a primeira-dama e preservar o espaço de leitura, memória e pesquisa.

O Brasil pode ser admitido na OCDE mesmo com mau desempenho no Pisa e uma massa de analfabetos funcionais. Mas será algo como chegar a uma festa sofisticada, com trajes rotos e sapatos sujos, pela porta dos fundos.

Luiz Carlos Mendonça de Barros: Deixando as coisas bem claras

Apesar do revés com ritmo de recuperação, humor e apoio à política econômica mais liberal vão continuar melhorando

Na última sexta-feira fiz uma apresentação em seminário promovido pela Amcham em São Paulo onde me concentrei em mostrar a natureza atípica da recessão que vivemos nos últimos seis anos. Algo muito parecido com o conteúdo da minha coluna no Valor de janeiro passado, apenas com mais recursos audiovisuais do que um jornal impresso. O objetivo era mostrar, através de gráficos, o comportamento semelhante de uma série de indicadores de natureza econômica, inclusive de expectativas futuras dos agentes, na formação da bolha de demanda entre 2010 e 2014 e sua posterior ruptura entre 2015 a 2017.

Em todos eles temos o mesmo padrão: visualização do início da fase de formação da bolha com a curva da variável do gráfico se afastando da linha de tendência histórica e formando uma corcova para cima no gráfico. Posteriormente, com a explosão da bolha, a mesma corcova invertida se formando agora abaixo da linha de tendência. Finalmente, a partir de 2018, uma nova linha de tendência de crescimento se forma com uma inclinação ainda muito reduzida.

Pretendia contradizer a afirmação, sempre presente na mídia brasileira, de que vivemos a mais lenta das recuperações cíclicas da economia dos últimos tempos. Esta afirmação é incorreta pois não leva em conta a natureza da crise que vivemos sob o governo do PT, também ela nunca vista antes neste país. E esquece ainda que a macroeconomia da crise provocada por uma bolha de consumo como a que vivemos é diferente de recessões que ocorrem em um fim de ciclo econômico.

Por isto, agora em 2020, também a trajetória da recuperação deve levar em consideração os vários resíduos de bolha que ainda existem na economia além das limitações que ainda existem para uma política fiscal anti-cíclica. O mais grave destes resíduos é certamente a elevada taxa de desemprego, que ainda permanece. Como tenho ressaltado, o que está impulsionando o crescimento do consumo é o aumento da população empregada e uma elevação de cerca de 2% do salário real, alavancado pelo crédito bancário.

Mas fazem falta pelo menos três milhões de brasileiros com sua renda reduzida pelo fato de estarem fora do mercado de trabalho e que somente devem recuperar seus empregos ao longo de três ou quatro anos. Outros resíduos que dificultam a retomada, como batalha pela estabilização fiscal e a enorme ociosidade da indústria brasileira, vão pesar em 2020 e limitar a velocidade da recuperação cíclica em andamento.

Estas dificuldades foram lembradas agora aos analistas mais otimistas - inclusive eu - com a clara desaceleração havida neste final de ano. Tomo prova desta afirmação as revisões que estão sendo feitas por várias instituições financeiras sobre o crescimento do PIB no último trimestre de 2019. Há algumas semanas o número mais citado era da ordem de 0,6% o que corresponderia a uma velocidade anual de mais de 2% ao ano na virada de 2010. Hoje os números estão sendo revistos para algo como 0,4% o que corresponde a uma velocidade anual composta de 1,6%.

Com este crescimento mais baixo no último trimestre de 2019, precisa ocorrer uma aceleração da economia nos próximos meses - o que quer dizer hoje do consumo das famílias - para que possamos chegar a um crescimento anual, em 2020, próximo de 2,5%. Apesar da ducha de água fria nos mais animados com a recuperação cíclica, que está ocorrendo mesmo um número próximo de 2%, deve continuar a melhorar o humor e o apoio da sociedade à alternativa de política econômica mais liberal.

Finalmente quero tratar nesta coluna da questão da alta volatilidade da cotação do real nos mercados de câmbio e que tem sido citado por um certo grupo de analistas como um sinal de alerta a ser considerado. A grande causa desta volatilidade recente tem sido o rápido e brutal ajuste nas taxas reais de juro da economia medida pela Selic. Aliás a Selic explica também o movimento no índice Ibovespa, que chegou a dobrar de valor no final de 2019 simplesmente porque a taxa de desconto sobre lucros futuros das empresas brasileiras passou de 12% ao ano para menos de 7%.

No caso da taxa de câmbio foi a queda do juro real na economia que fez com que todo um grupo de rentistas no exterior zerasse suas aplicações em reais e buscasse outras freguesias para aplicação de seus recursos. Neste movimento racional trocaram reais por dólares, pressionando a taxa cambial da moeda brasileira. A este movimento o Banco Central respondeu corretamente equilibrando, por intervenção sua, a demanda por dólares, vendendo inclusive dólares de sua reserva externa.

Ao fazer esta troca provocou uma redução expressiva da conta de juros paga pelo Tesouro em sua dívida pública. Paralelamente outro movimento de ajuste no mercado de câmbio ocorreu com várias empresas brasileiras aproveitando juros reais mais baixos nas operações de crédito junto aos bancos brasileiros para reduzir seu endividamento em moedas estrangeiras. Mais uma vez a troca de dólares por reais gerou volatilidade nas operações cambiais.

Finalmente, com a queda dos juros nos mercados interbancários (DIs) a níveis muito baixos os especuladores de curto prazo migraram para o mercado de câmbio e vem tentando repetir o que sempre ocorre no Brasil quando a volatilidade do real aumenta; ganhar um dinheirinho extra.

*Luiz Carlos Mendonça de Barros, engenheiro e economista, é presidente do Conselho da Foton Brasil. Foi presidente do BNDES e ministro das Comunicações.

Bruno Carazza: A corrida do ouro

Super Terça indica para onde vai o dinheiro nos EUA

Super Terça. A expressão já começou a pipocar nos noticiários, e a ouviremos cada vez mais até a sua data fatídica: 03/03. Nesse dia, eleitores de 14 Estados americanos, incluindo os mais populosos - Califórnia e Texas - definirão suas preferências entre os pré-candidatos dos partidos Democrata e Republicano. No complexo sistema de primárias das eleições americanas, cada Estado tem um peso, e o fato de que vários deles se posicionam no mesmo dia dá à Super Tuesday o título de grande prévia sobre o que poderá ocorrer até as Convenções Nacionais dos partidos, que apontarão oficialmente os dois nomes que aparecerão nas cédulas eleitorais em 03/11/2020.

Um exemplo da importância da Super Terça na definição dos destinos da eleição americana aconteceu no pleito anterior. Em 2016 o partido republicano iniciou a disputa com 17 pré-candidatos, até então a maior divisão em um único partido na história americana. Entre as opções, os senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul e Rick Santorum, o governador Jeb Bush, a super executiva Carly Fiorina (ex-HP) e Donald Trump.

As primárias iniciais (Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada) haviam surpreendido com um bom desempenho de Trump, mas até a realização da Super Terça, em 01/03, ele sofria uma perseguição acirrada de Ted Cruz e Marco Rubio. Após o fechamento das urnas, porém, Trump celebrou a vitória em 7 dos 11 Estados, e se colocou como o nome forte do partido republicano. Nas semanas seguintes, seus adversários foram abandonando a peleja, um a um, até a Convenção Nacional do Partido ratificar seu nome em 19 de julho.

Uma medida de como esse evento é um divisor de águas na eleição americana é o fluxo de doações para os comitês de cada um dos candidatos. Em 2016, até a realização da Super Terça, Trump havia recebido 16,6% de todas as contribuições feitas aos candidatos republicanos. Após a sua vitória, a maré virou: nas semanas seguintes ele capitaneou nada menos que 79,4% do dinheiro destinado ao seu partido.

Neste ano, o cenário se inverteu. Enquanto Trump reina absoluto no lado republicano, são os democratas que se dividem numa profusão de pré-candidatos. A disputa começou com um recorde de 29 alternativas, sendo que a essa altura ainda permanecem 8 pretendentes. Além do número elevando de competidores, houve uma grande confusão na prévia de Iowa, quando o sistema de coleta e contagem de votos contratado pelos Democratas simplesmente não funcionou. Como resultado, o partido segue em direção à Super Terça com um futuro totalmente incerto.

De acordo com os dados divulgados pela Federal Election Commission (FEC), o órgão do governo americano encarregado de organizar as eleições, o fluxo de dinheiro entre os candidatos indica o quanto a indefinição democrata movimenta as bolsas de apostas. Nem bem começou a corrida eleitoral e já foi doado US$ 1,2 bilhão para os candidatos, o equivalente a quase 80% de todo o dinheiro movimentado no ciclo eleitoral de 2016. A maior fatia desse montante (US$ 991 milhões) concentra-se entre os candidatos do partido democrata.

Neste ciclo eleitoral, vemos diferentes padrões aflorarem no perfil de arrecadação de cada um dos candidatos. Entre os democratas, despontam os bilionários Tom Steyer e Michel Bloomberg, que até agora já gastaram do próprio bolso US$ 200 milhões cada um para impulsionar suas candidaturas. Na sequência, entre os democratas que recorrem ao público e a empresários para financiar suas campanhas, vêm o senador Bernie Sanders (com US$ 109 milhões recebidos até agora), Elizabeth Warren (US$ 82 milhões), Pete Buttigieg (US$ 76,8 milhões) e Joe Biden (US$ 62 milhões). Do outro lado, Trump já levantou US$ 211,3 milhões - e, ao contrário de 2016, quando aplicou US$ 18 milhões do seu próprio patrimônio para fazer propaganda política, neste ano Trump ainda não despendeu nenhum centavo de sua carteira.

Outra forma interessante de observar os dados de financiamento eleitoral é observar como os setores se movimentam conforme os ventos eleitorais vão mudando. A organização Open Secrets Center for Responsive Politics se debruça sobre os dados fornecidos pela FEC, mapeando a quais setores da economia se vinculam os doadores - nos Estados Unidos, as contribuições devem vir acompanhadas não apenas da indicação de nome e endereço do doador, mas também de seu vínculo empregatício. Os dados coletados pela Open Secrets indicam que, até agora, os setores financeiro, de eletrônica e comunicações e escritórios de advocacia lideram o ranking investidores no jogo eleitoral.

Decompondo as contribuições por setor e candidato, vemos que Trump domina amplamente as preferências na maioria deles, com destaque para o agronegócio, construção, energia e bancos - indicando uma coerência entre suas políticas e seus principais financiadores. A única área de destaque na qual o atual presidente não prevalece é a de comunicação e eletrônica (em outras palavras, o Vale do Silício), que claramente se posiciona a favor dos democratas, na seguinte ordem de preferências: Sanders, Buttigieg e Warren.

Ao que tudo indica, 2020 baterá o recorde de mobilização de dinheiro nas eleições presidenciais americanas, muito provavelmente superando pela primeira vez a casa de US$ 2 bilhões. Até aqui, o recorde pertence a 2008, com US$ 1,8 bilhão. Nesse ano, Barack Obama surpreendeu e atraiu US$ 778 milhões para se tornar o primeiro presidente negro da história do país. O sucesso de Obama esteve em combinar tanto um volume imenso de doações de pequeno valor, feitas por crowndfunding e via internet, quanto expressivos aportes de bilionários do Vale do Silício e de Manhattan.

Num cenário de tanta incerteza a respeito da indicação do partido Democrata para a eleição presidencial, todos os olhos - e bolsos - estarão concentrados na Super Terça.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Claudia Safatle: Não é hora de relaxar

A redução da dívida bruta/PIB se deu por razões conjunturais

Três fatores contribuíram para a primeira queda da dívida bruta do governo geral como proporção do PIB desde 2013. Foram eles: o crescimento da economia (de algo em torno de 1,2% em 2019), que reduziu a dívida em 3,9% do PIB; a venda de reservas cambiais pelo Banco Central, que contribuiu com uma queda de 2% do PIB; e a antecipação de pagamentos dos empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, no valor de R$ 123 bilhões, que abateu mais 1,4% do PIB da dívida bruta.

O BNDES ainda tem cerca de R$ 165 bilhões de empréstimos do Tesouro e parte desses recursos vai entrar no caixa da União neste ano. A retração da dívida bruta como proporção do PIB no ano passado dá um grande alívio ao governo, mas, segundo o secretário Especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, não pode ser vista como uma redução estrutural.

Se nos próximos oito anos o governo geral apresentasse um superávit primário de 0,5% do PIB, na média do período, a dívida bruta cairia dos atuais 75,8% do PIB para a faixa de 65% do PIB, explicou ele.

Seria uma queda importante, de dez pontos percentuais do PIB, mas ainda assim o endividamento do setor público consolidado estaria muito alto comparado aos outros países emergentes e ao próprio país, que, em 2012, tinha uma dívida bruta correspondente a 52% do PIB.

“Se relaxarmos na área fiscal, achando que a queda da dívida decorreu de fatores estruturais, tudo pode ser desfeito em relativamente pouco tempo”, alertou Waldery.

“Não existe na história do país - apesar de as estatísticas antes de 1994 serem contaminadas pela elevada inflação - um período de sete anos de déficit primário [de 2014 até hoje]. Isso é muito forte”, salientou o secretário.

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) consta a projeção de um déficit primário de R$ 31,2 bilhões, equivalente a 0,2% do PIB, para 2022, último ano do governo Bolsonaro. Com um pouco mais de esforço seria possível praticamente zerar a série de anos deficitários, se a política fiscal for restritiva.

A dívida bruta do setor público é o principal indicador de solvência do país. Waldery contou que em dezembro de 2018, quando ainda estava no governo de transição, os vários relatórios do setor público indicavam que a dívida/PIB avançaria para um patamar muito próximo de 80%. Havia algumas projeções que “furavam” os 80%. Mas o fato é que “a dívida não só não subiu, mas caiu”, disse.

O significado dessa nova trajetória da dívida é se distanciar um pouco mais do risco de insolvência, de um “calote” na dívida pública. Para este ano a expectativa é de ter mais uma pequena queda desse indicador, “na primeira casa decimal”, citou o secretário. Assim, ela será menor do que o resultado do ano passado, de 75,8% do PIB, que já foi menor do que os 76,5% do PIB de 2018.

Os governos passados bem que tentaram resolver o buraco nas contas públicas com atalhos. Primeiro, houve a hiperinflação. Depois, a elevação da carga tributária e, por fim, o aumento do endividamento.

“Esgotaram-se as alternativas”, segundo o secretário. Hoje 14 Estados estão em situação de emergência fiscal - com a despesa corrente absorvendo mais de 95% das receitas correntes - e mais da metade dos 5.570 municípios também.

“A comemoração de um resultado fiscal melhor do que achávamos não nos permite relaxar. Precisamos continuar com a política de zelo fiscal e de aprovação das reformas estruturais”.

A queda da taxa básica de juros (Selic), hoje em 4,25% ao ano, o menor nível da história, deu uma importante ajuda para a redução do pagamento de juros da dívida. “Pagamos R$ 69 bilhões a menos de juros em 2019 do que esperávamos em dezembro de 2018.”

Para este ano as projeções indicam que serão gastos R$ 120 bilhões a menos com juros do que a equipe calculava na transição de governo. Em 2021 serão menos R$ 126 bilhões e, em 2022, menos R$ 102 bilhões.

Isso resultará em R$ 417 bilhões a menos de gastos com o pagamento de juros da dívida no governo Bolsonaro.

Com a despesa primária equivalente a 19,4% do PIB e uma receita total de 17,5% do PIB, sobra, para este ano, um rombo de 1,9% do PIB, que equivale ao déficit primário, segundo o orçamento para o exercício. Isso não significa, porém, que o déficit vai se realizar nessa proporção.

Do total das despesas, três lideram de longe: 8,6,% do PIB corresponde aos gastos com a Previdência Social, que, mesmo com a aprovação da reforma, continuará deficitária. A reforma foi suficiente para frear uma trajetória explosiva. Outra grande despesa é com juros da dívida, que a queda da Selic vai reduzir em R$ 104 bilhões por ano, na média dos quatro anos do governo de Bolsonaro. Pessoal e custeio são uma despesa de 4,3% do PIB. Essa não é crescente no tempo, mas estacionou em um patamar elevado, segundo Waldery. Uma comparação internacional indica que a massa salarial do setor público do Brasil corresponde ao que é gasto com o funcionalismo da França.

A ideia do governo é enfrentar o elevado gasto com a folha de salários com a proposta de reforma administrativa.

Foi com receitas não recorrentes que o governo fechou as contas do ano passado com um déficit bem menor do que autorizado pela lei orçamentária. Isso significa que há um longo trabalho para resolver os buracos nas contas públicas. O secretário de Fazenda disse que “não fizemos metade do que precisa ser feito”. Seu foco, agora, está na aprovação das três PECs - a do pacto federativo, a da emergência fiscal e a dos fundos.

*Claudia Safatle é diretora adjunta de Redação