vacinação

Felipe Salto: Sem auxílio e sem ajuste

O caminho é resolver a emergência e avançar a sério no debate fiscal. Não no tapetão

O debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.º 186, a PEC Emergencial, ressurgiu em meio à urgência de um novo programa de auxílio social. A vinculação do programa a reformas fiscais constitucionais não é uma boa estratégia, mas é possível endereçar as duas questões tempestivamente. Responsabilidade fiscal e sensibilidade social andam de mãos dadas.

É preocupante que pareça ser necessário bater na responsabilidade fiscal para obter legitimidade na defesa de um gasto social urgente. Ou você banca o durão e defende a ideia de que só será possível pagar R$ 250 a famílias que estão à míngua se houver compensações ou abraça a lassidão fiscal. É preferível o caminho da ponderação.

As simulações consideradas pela Instituição Fiscal Independente (IFI) mostram que o auxílio emergencial poderia custar R$ 34,2 bilhões se destinado a 45 milhões de pessoas, com quatro cotas mensais de R$ 250. Essa conta já é líquida dos pagamentos aos beneficiários do Programa Bolsa Família, que receberiam apenas a diferença entre o valor do novo auxílio e a transferência atual.

Esse gasto não é pequeno, mas a PEC Emergencial não é condição para pagar essa despesa. Ao lado da aceleração do programa de vacinação, o auxílio se impõe. Agora, não se afirme ser impossível compensar o gasto sem antes olhar o Orçamento de 2021. Em meu último artigo neste espaço, mostrei uma lista de cortes e medidas possíveis.

Os reajustes salariais dos militares correspondem a R$ 7,1 bilhões; os concursos públicos programados, a R$ 2,4 bilhões; e os subsídios sujeitos ao teto de gastos, a R$ 14 bilhões – que poderiam ser reduzidos em R$ 4 bilhões. Além disso, a revisão das renúncias tributárias poderia colaborar com R$ 20 bilhões, totalizando R$ 33,5 bilhões. Se a primeira medida se mostrar impossível, em razão da lei que garante os reajustes, a economia ainda seria de R$ 26,4 bilhões.

Portanto, as medidas de ajuste fiscal previstas na PEC não seriam condições necessárias para pagar o auxílio. Bastaria cortar o Orçamento. Mas isso não significa que ela não contenha tópicos importantes. São assuntos complexos, que demandam debate técnico e político adequado, com tempo suficiente para não se promover uma virada de mesa na Constituição. Separe-se o joio do trigo.

A PEC Emergencial fixa a sustentabilidade da dívida como uma dimensão inescapável na fixação de limites e metas fiscais, obriga a administração pública a avaliar políticas públicas, propõe a extinção de fundos públicos, manda reduzir gastos tributários, estabelece as regras para a despesa com o novo auxílio social, cria novos instrumentos de ajuste para os Estados e municípios e estabelece uma nova forma de acionar os gatilhos – medidas automáticas de ajuste – no âmbito da regra do teto de gastos.

Mas ela também acaba com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Melhor seria consolidar os dois valores, dando maior liberdade aos gestores, sobretudo municipais e estaduais, na alocação dos recursos públicos para essas duas áreas essenciais.

A inclusão do auxílio no texto da PEC, por sua vez, tem que ver com o receio do Ministério da Economia de editar um crédito extraordinário para pagar a nova transferência social sem conseguir justificar a imprevisibilidade, exigência da Constituição. Vale dizer, os dispositivos que tratam do auxílio são independentes do resto da proposta, um convite ao Congresso para fatiá-la. É curioso notar que a intenção do ministro Paulo Guedes é o simétrico oposto: incentivar a aprovação das medidas de ajuste como condição para o auxílio.

Quanto ao teto de gastos, sabe-se que a Emenda Constitucional n.º 95 impossibilita o acionamento dos gatilhos (medidas de ajuste), ao menos sob a interpretação jurídica majoritária. A propósito, essa foi a motivação original da PEC, em 2019: tornar viável o acionamento das medidas automáticas de ajuste no caso de rompimento do teto.

Então, à guisa de solucionar esse problema, a PEC determina que, quando as despesas obrigatórias sujeitas ao teto atingirem 95% das despesas primárias totais (também limitadas ao teto), a lista de gatilhos será ativada. Incluem-se, aí, a proibição dos reajustes salariais e das chamadas progressões automáticas no serviço público. O efeito fiscal poderia chegar a 1% do produto interno bruto (PIB) até o quinto ano.

Vincular o debate sobre regras fiscais à concessão do auxílio, mesmo abandonados os outros tópicos da PEC, prejudica as duas coisas: nem o dinheiro é liberado nem a proposta de ajuste fiscal alcança o consenso político suficiente. Segue indefinida a estratégia para recobrar a sustentabilidade das contas públicas.

O caminho é resolver a emergência do auxílio e avançar a sério no debate fiscal. Não no tapetão. As prioridades orçamentárias têm de ser expostas, o lado da receita tem de entrar no jogo e os privilégios dos estamentos estatais têm de ser combatidos. Que tal começar pelo Orçamento de 2021?

Ou isso ou seguiremos postergando o auxílio e o ajuste fiscal.

*Diretor Executivo da IFI, é professor do IDP

Cristovam Buarque: Um órfão chamado Brasil

O Brasil está órfão: sem oxigênio, sem responsável para cuidar do tratamento que precisa, nem tem quem lhe assegure vacina. Não teve um responsável que alertasse com autoridade que a doença era grave. Não recebeu as recomendações preventivas, nem os cuidados no período inicial. O Brasil não teve um responsável que lhe alertasse dos riscos. Ao contrário, ouviu “não fique em casa”, “vá para a rua”, “é uma gripezinha”. O oposto do que dizem pai e mãe preocupados com filho.

O Brasil não teve um responsável, um líder, um governante que o protegesse da doença e estivesse atento para obter e aplicar a vacina. Qualquer pai ou mãe ou tio ou padrinho protege o filho, natural ou adotado, cuida para ele ficar em casa, usar máscara, álcool em gel, e o leva para tomar a vacina. O Brasil não tem quem cuide dele neste momento em que está sofrendo os horrores de uma epidemia. A orfandade não decorre apenas da falta de governante que cuide dele com amor e competência neste momento de epidemia. O atual governante não cuida do presente, nem formula rumos para o futuro.

O Brasil está órfão. Mas a orfandade é anterior. Se o Brasil não fosse órfão antes, não teria preferido o atual governante. Foi o órfão que buscou ser adotado por ele, com o voto de milhões de eleitores descontentes. O Brasil sentia-se abandonado: 12 milhões de analfabetos, 100 milhões sem rede de esgoto, 35 milhões sem água, 12 milhões de desempregados, a mesma concentração de renda e persistência da pobreza de que sofre desde sua origem.

Os moradores da periferia das grandes cidades já estavam órfãos há décadas, os jovens sem perspectiva, as crianças sem escolas de qualidade. Desde a escravidão, a população negra é órfã. Os desempregados, as vítimas de violência, os doentes sem dinheiro, todos são partes do órfão chamado Brasil. Seus líderes o deixaram órfão de ética, diante da corrupção. O Brasil é órfão por falta das reformas em suas estruturas arcaicas, que persistem desde a escravidão.

De todos os erros e crimes cometidos pelos políticos, o mais grave foi não perceber e não agir para impedir que o Brasil escolhesse o atual governo. E agora cometem erro ainda maior ao não apresentar aos eleitores uma alternativa que empolgue, que mereça confiança e mais: que impeça a continuação da orfandade atual. Em vez de reconhecerem os erros e pedirem desculpas aos brasileiros, de se apresentarem unidos com uma proposta alternativa, nossos líderes estão se acusando mutuamente. Parecem imaginar que o erro foi dos eleitores em 2018. Como se o órfão fosse culpado da escolha que fez na busca por quem o adotasse.

Todos que ocupamos cargos ao longo dos 130 anos da República, temos parte de responsabilidade, por omissão, por incompetência ou por corrupção nas prioridades ou no comportamento. Sobretudo, responsabilidade pela eleição do atual governo que aprofunda a orfandade por seu comportamento que nega a ciência, desmoraliza o país no exterior, degrada o meio ambiente, descuida das prioridades do povo, defende o armamentismo e consequente violência, regride no respeito aos direitos humanos, ameaça as conquistas democráticas.

O Brasil precisa de líderes que cuidem dele com novas ideias, propostas e comportamento. Não teria sido difícil acabar com a orfandade do Brasil: bastaria adotar uma geração de suas crianças, de todas as raças, em todos os endereços e de todas as rendas. Esta geração adotada adotaria depois o Brasil com competência e ética. A orfandade do Brasil começa na orfandade como suas crianças pobres são tratadas.

Mas o momento é para levarmos à Presidência alguém comprometido com a continuação das conquistas democráticas das últimas décadas. Para isso, é preciso barrar a marcha ao desastre de mais quatro anos desta orfandade desastrosa. Para isso, os que desejam um novo rumo precisam entender que a hora é de coesão. Em tempo de tormenta, a âncora é mais importante que a bússola e a vela.

Precisamos unir os democratas, já no primeiro turno de 2022, com um candidato que transmita ao eleitor a capacidade de unir e manter as conquistas democráticas e presidir o debate dos candidatos que em 2026 apontarão suas propostas para o eleitor escolher o rumo que o Brasil deve seguir em direção ao futuro democrático, eficiente, justo, sustentável.

*Cristovam Buarque, professor Emérito da Universidade de Brasília (UnB)

José Eduardo Faria: Qual o rumo da democracia brasileira

Entre os diferentes modos de compreender o que é a democracia, em termos funcionais, destaca-se o que a encara como um regime de dispersão e neutralização de confrontos que podem colocar em risco as estruturas sociais. Nessa perspectiva, a democracia é vista como um entrechoque entre interpretações e aspirações, entre alternativas e opções, percepções e convicções, que se desenvolve em espaços públicos sujeitos a extravasamento de paixões, aspirações, reivindicações, promessas, dissimulações, maniqueísmos, agressões morais e mentiras.

Para neutralizar os riscos de corrosão do pacto social daí decorrentes e viabilizar a construção de decisões coletivas com base em diálogos construtivos, evitando o retrocesso do Estado civil para o estado da natureza, a democracia desenvolveu um sistema de freios e contrapesos — ou seja, regras e procedimentos, como o voto universal, eleições livres e o princípio da maioria, que canalizam reivindicações e desarmam insatisfações, ao mesmo tempo em que permitem construção de acordos coletivos e de deliberações públicas.

Se em vários momentos na segunda metade do século XX a democracia foi marcada por embates ideológicos profundos e acirrados, ainda que por vezes sem que os líderes políticos e partidários se desqualificassem reciprocamente no plano moral, nas duas primeiras décadas do século XXI isso mudou. Em decorrência dos avanços das tecnologias de comunicação e de informação, os partidos se fragmentaram, as linhas de demarcação que separam responsabilidades e delimitam as diferentes zonas de poder se tornam mais porosas e novos espaços políticos surgiram, intercruzando-se e se justapondo, enfraquecendo com isso a mediação parlamentar. No mesmo sentido, a imprensa tradicional, as novas mídias e os antigos e novos espaços políticos justapostos foram sendo progressivamente envolvidos por atitudes cada vez mais polarizadas e por retóricas cada vez mais agressivas de políticos cuja identidade é forjada mais pelo que negam e agridem do que pelas ideias que defendem. Em vez de uma convivência democrática entre adversários, ao destilar o ódio e recorrer a agressões morais e à mentira sistemática uma corrente entre os novos atores converteu a política não em disputa ou competição, mas numa guerra, em cuja dinâmica quem não é amigo é inimigo e como tal tem de ser liquidado.

Foi o que se viu, por exemplo, nas atitudes do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán logo após sua reeleição, em 2014, descrevendo o futuro de seu país na perspectiva de um Estado autocrático, que não rejeitaria os valores da democracia liberal, mas não os adotaria como elemento estruturante da organização das instituições húngaras. Foi o que também se viu no final do governo Trump, com o triste espetáculo da invasão do Capitólio, em janeiro.

Também foi o que se viu entre nós, com a escolha de ministros civis e militares medíocres, mas que se ajustam à maneira de agir, às opiniões xenofóbicas e racistas e aos objetivos ditatoriais de Bolsonaro. É, igualmente, o que se tem visto com as sucessivas afrontas promovidas por ele e sua falange autocrática aos Poderes constituídos, com a construção de inimigos fantasiosos — como um Paulo Freire ou a TV Globo, por exemplo — para que possam radicalizar o debate político e com o progressivo aparelhamento dos mecanismos constitucionais de controle do Executivo, levando-os a fazer vistas grossas para os crimes de responsabilidade e os crimes comuns praticados pelo inquilino do Planalto. É o que se tem visto, ainda, com a militarização das várias áreas de políticas públicas e as facilidades legais para o crescente armamento do que o presidente chama de “cidadãos de bem”, mas que na prática nada mais são do que suas milícias. Tudo isso com o apoio de parlamentares abjetos oriundos da área da segurança pública que, lembrando a “dialética da malandragem” — termo cunhado por Antônio Cândido em ensaio clássico sobre Memórias de um Sargento de Milícia — não conseguem diferenciar as fronteiras entre a moralidade e a imoralidade.

Em contextos como esses, o que esperar da democracia? A corrosão democrática tende a se acelerar, fundada em um discurso do ódio de gente incapaz de saber que, sem coexistência, divergências e competição não há vida política nem uma sociedade aberta? Ou as instituições democráticas resistirão? Apesar das sucessivas tensões institucionais causadas pela estratégia bolsonarista de ir testando o grau de resiliência das instituições e das liberdades públicas, talvez seja possível, com a devida prudência, apontar dois cenários possíveis.

O primeiro cenário envolve esse risco de conversão da democracia liberal em uma democracia iliberal — conceito desenvolvido por Fareed Zakaria em artigo publicado na Foreign Affairs, no ano de 1997. Os problemas por ele suscitados foram aprofundados mais recentemente por Adam Przeworski, em um importante livro sobre as crises democracia, editado em 2019. Também chamada de “democracia de baixa intensidade” ou de “autoritarismo furtivo” e entendida como processo de “desconsolidação da democracia liberal”, a democracia iliberal é um sistema de governo em que, os cidadãos votam, mas suas garantias vão sendo progressivamente esvaziadas e eles não exercem controle sobre as atividades daqueles que detêm o poder efetivo.

A democracia iliberal encontra as condições para crescer quando a economia passa por períodos de estagnação, a circulação de riquezas diminui, as receitas fiscais caem e a desigualdade aumenta. Programas sociais não atingem toda população desvalida e sem representação. Políticas públicas são canceladas em nome da austeridade fiscal e a situação de incerteza e insegurança sociais daí decorrentes abre caminho, pelo voto, para o surgimento de concepções regressivas de ordem pública e para a degradação do debate político. A progressiva ascensão de um populismo nacionalista e autoritário desenfreado menospreza a pluralidade inerente a uma sociedade democrática, desqualifica o diálogo como meio de resolução de divergências e mobiliza a população contra inimigos reais ou inventados.

Desse modo, quando votam em candidatos populistas, nacionalistas e autoritários, o eleitorado acaba, paradoxalmente, restringindo seu direito de determinar o rumo de seu país, ao mesmo tempo em que endossa propostas de resolução pela força bruta, em detrimento da segurança do direito. A democracia iliberal é, assim, um regime no qual regras e procedimentos democráticos são utilizados por grupos autoritários com o objetivo de reduzir as mediações institucionais, minar garantias fundamentais, inviabilizar juridicamente eventuais resistências e de alterar as regras democráticas com base nas quais seus candidatos se elegeram. Se de um lado a democracia iliberal recorre a instrumentos do regime democrático em busca de uma pretensa tintura de legitimidade, de outro não esconde a propensão por uma concepção de poder fundada em técnicas ardilosas de transgressão da ordem constitucional.

Em linha oposta, o segundo cenário parte das premissas de que a “desconsolidação” da democracia seria mais mito do que fato e de que a democracia liberal — uma construção política que experimenta avanços e retrocessos que variam nos graus de representatividade, liberdade e possibilidade de alternância no poder – é mais estável do que parece com relação àqueles que propagam o ódio. Aqui, a referência intelectual é o filósofo basco Daniel Innerarity, que tem discutido se a fragilidade da democracia é um fato ou apenas um mito. Doutorado na Alemanha, professor do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e diretor do Instituto de Governança Democrática, na Espanha, ele é autor de importantes ensaios e livros sobre democracia na perspectiva da teoria dos sistemas. “Vivemos numa época em que há muito ódio, mas pouca violência. Convém não confundir as duas coisas. Este grau de hostilidade intensa do qual padecemos hoje em nossas democracias nada tem a ver com a violência armada organizada. O ódio não é a antessala da violência, mas algo que a substitui. Não nos permitimos odiar tanto porque sabemos que — pela solidez de nossas instituições, pelo Estado de Direito ou pela ameaça ao castigo da lei — é muito improvável que esse desprezo mútuo desemboque em violência”, diz ele.

Tomando por base a democracia americana e a europeia, Innerarity afirma que um regime democrático não cai necessariamente por meio de um golpe do Estado e que eleições acirradas, agressões verbais, paralisia decisória e agressividade retórica fazem parte do jogo político. A seu ver, o que de fato vem desarranjando a democracia são formas mais sutis de degradação, como descontentamento popular, negativismo dos eleitores, oportunismo dos políticos profissionais e deslocamento dos espaços tradicionais de decisão para espaços novos — muitos deles transterritroriais – não controlados democraticamente. Por isso, personagens que ameaçam a vida democrática — como um Trump ou um Bolsonaro, por ele não nominados expressamente — são mais oportunistas do que propriamente golpistas. Se por um lado recorrem à retórica violenta para atrair atenção, por outro não sabem nem têm condições de exercer um poder expandido ou forte no âmbito de países dotado de um mínimo de complexidade.

Se a debilidade da democracia liberal decorre mais do enfraquecimento de uma cultura política baseada no sentimento de pertencimento a uma comunidade unida, diversa e aberta do que a ameaça de políticos populistas autoritários, diz Innerarity, sua força tende a aumentar à medida que forem construídas instituições que não sejam demasiadamente condicionadas por aqueles que eventualmente as dirijam. Mais precisamente, em que as regras prevaleçam sobre o voluntarismo dos dirigentes.

Em um período de aceleração do tempo, de deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas, de integração dos espaços nacionais pelos meios de comunicação, de transferência da titularidade dos Legislativos para organismos intergovernamentais, a chave de resistência democrática está na criação de estruturas institucionais bem mais complexas do que as forjadas nos séculos XIX e XX, que moldaram uma democracia mais simples, eficaz para a época, mas lenta nos períodos de crise econômica, e com jurisdição limitada às fronteiras dos Estados.

A situação hoje é outra. Em decorrência da internacionalização da decisão econômica, do advento de tecnologias mais integradas, de novas formas de comunicação e de informação, da tendência da sociedade contemporânea de subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados, são necessárias instituições capazes de trabalhar com sistemas mais complexos e inteligentes — o que não ocorria quando a democracia liberal emergiu no mundo moderno. Também é necessário articular robotização, automatização e digitalização com princípios de autogoverno, que constituem o núcleo normativo das estruturas democráticas, diz o autor. Essas mudanças configurariam estruturas, processos e regras que proporcionariam à democracia contemporânea um alto grau de inteligência sistêmica — uma inteligência que não está nas pessoas, mas nos componentes constitutivos de um sistema institucional mais flexível e capaz se adaptar a mudanças e inovações.

É isso que tornaria o regime democrático funcionalmente mais eficiente e resistente, frente a falhas de atores individuais, fraquezas de partidos políticos e más intenções de aventureiros populistas. Sem relativizar a importância da autorização popular que está por trás de suas decisões, a democracia só sobrevive se a própria inteligência do sistema institucional for capaz de compensar a mediocridade, a inépcia e a até má fé e a maldade dos atores políticos — conclui o autor de Una teoria de la democracia compleja – gobernar en el siglo XXI (Barcelona, Galaxia-Gutemberg).

Em princípio, esses cenários não são animadores. Diante do cenário da tendência à democracia iliberal, por meio de medidas astuciosas, porém nem sempre ilegais, e o cenário da afirmação da força de uma democracia baseada em sistemas inteligentes, é difícil apontar qual é o mais viável. A verdade é que, quanto mais nos enveredamos na análise de cada um deles, mais voltamos ao paradoxo socrático da ignorância, à medida que sabemos do quanto não sabemos qual será o destino da democracia entre nós.

*José Eduardo Faria é Professor Titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

(Esse artigo foi originalmente publicado em Estado da Arte, revista eletrônica vinculada ao jornal O Estado de São Paulo, em 20/02/2021)

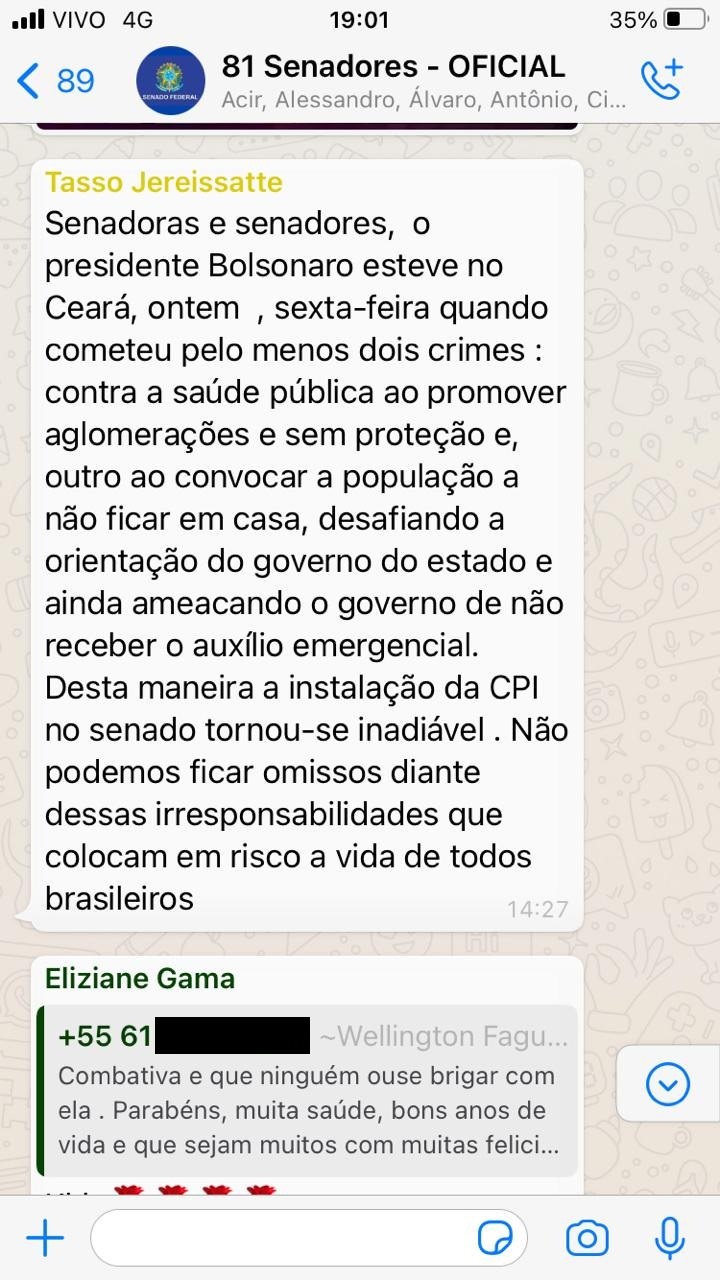

Guilherme Amado: Senadores de oito partidos falam em impeachment de Bolsonaro por Covid, Veja prints

Em grupo de WhatsApp, conclamados por Tasso Jereissati, senadores de diferentes partidos concordaram sobre a necessidade uma CPI da Covid e de responsabilização de Jair Bolsonaro

Senadores de oito partidos, inclusive integrantes da base aliada, criticaram a postura de Jair Bolsonaro e defenderam a necessidade criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e responsabilizar a atuação do presidente durante a pandemia.

A coluna teve acesso a prints de mensagens trocadas no sábado 27 no grupo de WhatsApp que reúne os 81 senadores, em que, conclamados por Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará, senadores de PSD, MDB, PT, Cidadania, Rede, PROS, Podemos e Republicanos concoradaram com a necessidade de responsabilizar Bolsonaro.

Escreveu Jereissati, às 14h27 deste sábado:

"Senadoras e senadores, o presidente Bolsonaro esteve no Ceará, ontem, sexta-feira, quando cometeu pelo menos dois crimes contra a saúde pública, ao promover aglomerações sem proteção e ao convocar a população a não ficar em casa, desafiando a orientação do governo do estado e ainda ameacando o governo de não receber o auxílio emergencial. Desta maneira a instalação da CPI no Senado tornou-se inadiável. Não podemos ficar omissos diante dessas irresponsabilidades que colocam em risco a vida de todos brasileiros".

A partir daí, começaram os apoios.

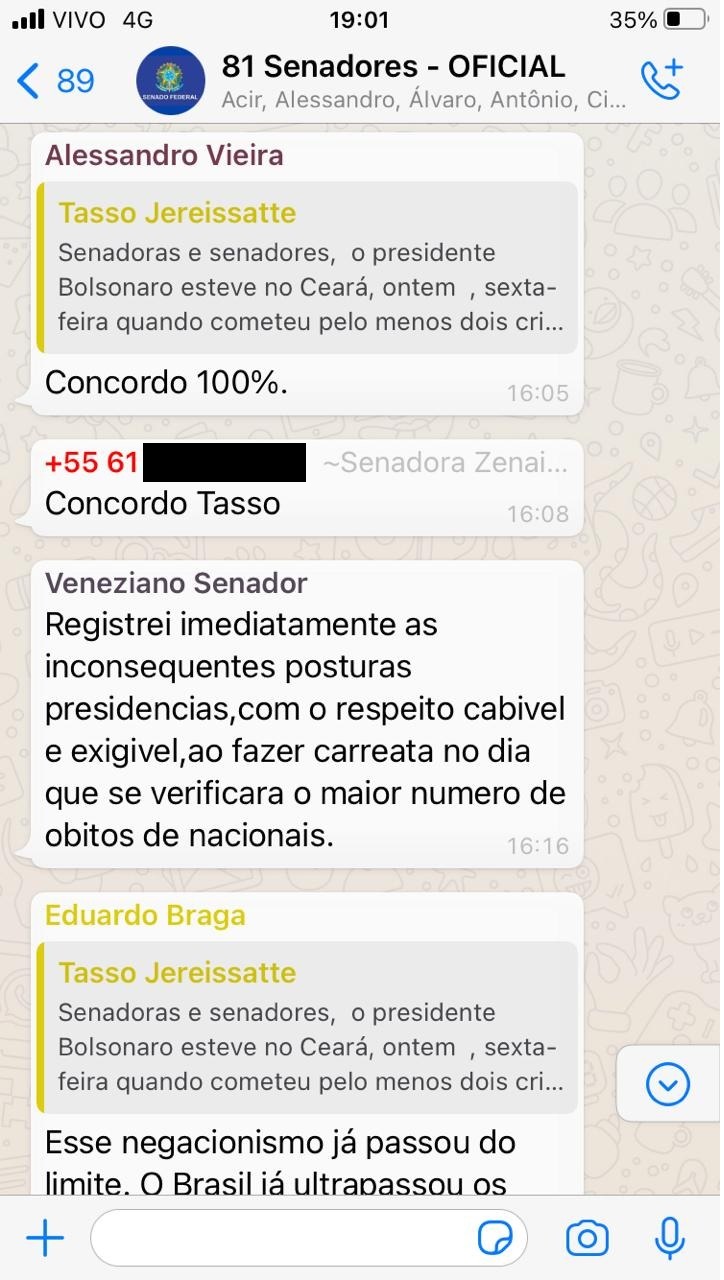

"Toda razão amigo Tasso, o PR (Bolsonaro) afronta os governadores que estão na ponta cuidando da saúde nos estados, cabe ao Senado, a Casa da federação, contestar essa ação equivocada do PR JB, que leva a quebra de protocolos e leva à expansão da doença no país", escreveu Otto Alencar (BA), do governista PSD, acrescentando: "O PR receitou cloroquina, depois reconheceu que era placebo, muitos usaram. Aqui na Bahia alguns morreram por parada cardíaca, inclusive um médico morreu, Dr Moisés, de Ilhéus, por parada cardíaca".

"Isto, mestre Tasso. Dói na alma estas coisas. Ainda bem que temos governadores e prefeitos que cumprem seus deveres", criticou Confúcio Moura, do MDB de Roraima.

"Concordo 100%", escreveu Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe.

"Concordo, Tasso", respondeu a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte.

"Registrei imediatamente as inconsequentes posturas presidenciais, com o respeito cabível e exigível, ao fazer carreata no dia que se verificara o maior número de óbitos de nacionais", concordou Veneziano Vital do Rêgo, do MDB da Paraíba.

"Esse negacionismo já passou do limite. O Brasil já ultrapassou os 250 mil mortos e vamos ter lamentavelmente próximos dias muito graves em mortes e colapso da rede pública em vários estados", criticou Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.PUBLICIDADE

"Concordo e apoio a iniciativa do senador Tasso! Nosso PR tem tido um comportamento totalmente errado em relação a como cuidar dos brasileiros no que diz respeito à pandemia. Desde o início, tudo errado. Não é razoável que depois de tudo o que aconteceu no mundo ele continue nagacionista", escreveu Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná.

"Um depoimento que contrapõe a insensatez e dureza de coração de muitos", comentou Mecias de Jesus, líder do Republicanos e eleitor por Roraima, em cima de um vídeo em que o secretário de Saúde de Rondônia critica as aglomerações e faz um apelo pela conscientização.

"Concordo com Tasso Jereissati. Agora mais do que nunca sobejam razões para instalar a CPI", escreveu Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá.

"Uma grande verdade, Tasso! Está na hora", concordou Eliziane Gama, do Cidadania do Maranhão.

"Concordo plenamente. Não há outro caminho", acompanhou Humberto Costa, do PT de Pernambuco.

"Concordo 100% (II). Aqui em Natal, há 'discípulos' até hoje: o prefeito", escreveu Jean Paul Prates, do MDB do Rio Grande do Norte, compartilhando um vídeo em que o prefeito de Natal, Álvaro Costa Dias (PSDB), recomenda o uso de ivermectina, medicamento sem comprovação científica para o combate à Covid-19.

O Estado de S. Paulo: Pandemia molda tática eleitoral de Bolsonaro

Analistas mostram como ações do presidente ao longo da pandemia tiveram impacto na condução da crise e nas estratégias pela reeleição: um ano depois, Bolsonaro assume postura menos liberal e retorna ao convívio do Centrão

Adriana Ferraz e Marcelo Godoy

A crise chegou ao Brasil em25 de fevereiro de 2020. Além do aspecto dramático que contabiliza até agora mais de 250 mil brasileiros mortos, o saldo político de um ano de pandemia é evidente. Sob fortes críticas pela condução da gravíssima crise sanitária, o governo deJair Bolsonaro assumiu uma feição menos liberal e mais associada à “velha política” que costumava rechaçar.

A aproximação com o Centrão - em boa parte para frear as ameaças de impeachment - permitiu que Bolsonaro garantisse aliados no comando do Congresso e deixou mais clara sua articulação para a reeleição. Ao conseguir formar uma base, o presidente já molda sua candidatura e dispõe de mais alternativas partidárias até mesmo para sua filiação. Desde que deixou o PSL, ainda em 2019, Bolsonaro segue sem partido.

Leia mais:

Analistas ouvidos pelo Estadão ainda viram nesses últimos 12 meses o governo se afastar definitivamente do lavajatismo e deixar de lado o liberalismo, adotado como tática eleitoral em 2018. Para alguns, o governo se sustenta hoje em uma “visão conservadora-autoritária” e no apoio do Centrão. “Ainda não sabemos qual desses dois vai prevalecer”, diz o historiador Boris Fausto.

ADRIANO MACHADO/REUTERS

O cientista político Marco Antonio Carvalho Teixeira, coordenador do curso de Administração Pública da FGV-SP, ressalta que essa incerteza sobre os rumos da aliança com o Centrão já foi até colocada à prova com o caso da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) - os partidos que formam o grupo votaram majoritariamente contra o parlamentar.

“O Centrão faz cálculo político. Se os deputados perceberem que a reeleição de Bolsonaro está em risco, eles pulam do barco. Foi o que fizeram com a então presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment. O presidente Bolsonaro hoje tem essa base, que lhe dá sobrevivência no cargo, mas o acordo não é atemporal”, afirma.

Do ponto de vista da saúde, no entanto, há um consenso de que a forma como o governo Bolsonaro lida com a pandemia só aprofunda o impacto do coronavírus na rotina dos brasileiros. No dia em que o País bateu recorde de mortes (1.582), o presidente contestou o uso da máscara como estratégia para conter o contágio.

Comportamento que se repete. Bolsonaro fez inúmeras declarações neste primeiro ano de pandemia tentando reduzir o risco da doença. Entre falas que consideravam o potencial do vírus “superdimensionado”, o presidente comparou a covid-19 a uma “gripezinha”, chamou de “histeria” a postura da imprensa e ainda afirmou que não é “coveiro”, ao ser questionado sobre a responsabilidade pelas mortes. “A sociedade se incomoda muito quando o governo fala algum absurdo. A saúde é o limite”, afirma a economista Laura Müller Machado.

É aqui que o desenvolvimento de políticas públicas com critério enfrentou seu principal adversário: o negacionismo, ainda tão presente no discurso e nas ações do presidente como há um ano atrás. Além de não usar máscara, Bolsonaro ignora medidas de distanciamento social e ele próprio provoca aglomerações por onde passa.

ALAN SANTOS/PR-21/1/2021

“O tom negacionista do governo impactou toda a condução da pandemia no Brasil, principalmente porque o negacionismo fez com que não houvesse uma coordenação nacional centralizada, com um Ministério da saúde forte que pudesse orientar os Estados e municípios”, alerta a bióloga Natália Pasternak, doutora em microbiologia e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC).

“Essa é uma crise que pegou todo mundo de calças curtas. Ninguém estava preparado para uma crise desse tamanho.”Marcos Lisboa, economista

O maior sistema público de saúde do Ocidente, o SUS, não conseguiu nem sequer comprar agulhas e seringas ou mesmo distribuir testes para detectar a covid-19 - milhões deles ficaram parados, estragando nos estoques do governo. Cidades ficaram sem oxigênio e os brasileiros, sem vacina. Tudo virou disputa política, de olho na eleição de 2022.

Embora a pandemia tenha afetado a percepção das pessoas sobre governos, os efeitos sobre os planos de Bolsonaro devem ser “relativizados”, na avaliação do cientista político e professor do Insper Carlos Melo. “O ano de 2020 se desenvolveu como avalanche que invadiu 2021, atravessando-o e lançando o País diretamente em 2022. Antecipou a disputa eleitoral, que só não está nas ruas porque as ruas estão forçosamente vazias”, afirmou Melo. “Verdade que o presidente nunca desceu do palanque. Mas, desconfiado e competitivo ao extremo, tornou-se mais ansioso, temeroso e temerário.”

Governo Federal x Estados e municípios

Se a crise foi aguda em todos os cantos no mundo, no Brasil ela teve características que aprofundaram seus efeitos sobre a economia e o ambiente político. O primeiro deles foi a falta de coordenação entre o governo federal e os demais entes da federação.

Já é histórica no Brasil a disputa entre poder central e poderes locais, mas durante a pandemia a nação assistiu a um desencontro entre os poderes, levado, nas palavras do cientista político José Álvaro Moisés, a “limites inteiramente paradoxais”.

FELIPE RAU/ESTADÃO

O governo Bolsonaro também errou em seu planejamento para a compra de vacinas. “Por que o governo federal não comprou outras vacinas no segundo trimestre do ano passado como tantos países fizeram? Esse foi um erro grave, que prejudicou muito o País. E, aí não tinha desculpa, pois era só copiar o que os outros estavam fazendo”, afirma Marcos Lisboa.

A aposta em remédios sem comprovação científica de sua eficácia contra a covid-19 e o desrespeito por normas sanitárias chegou aos tribunais, com investigações abertas pela Procuradoria da República contra o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) para apurar suposta omissão no enfrentamento da falta de oxigênio para os hospitais do Amazonas.

No Congresso, parte da oposição passou a defender a ideia do afastamento do presidente da República. Diante do risco, Bolsonaro deixou de lado o discurso de campanha da nova política e abriu seu governo ao Centrão, um seguro contra futuros pedidos de impeachment.

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

Em meio a tudo isso, Bolsonaro intervém na Petrobrás, levando a maior empresa brasileira a um prejuízo de mais de R$ 100 bilhões em valor de mercado -, e o Congresso se debruça sobre propostas que ampliam a imunidade parlamentar e desvinculam recursos obrigatórios da saúde e da educação.

Para a economista Ana Carla Abrão, sócia da Oliver Wyman, a aliança de Bolsonaro com o Centrão não deve proporcionar ao Brasil avanço em temas que ajudem na retomada da economia.“Não acredito num Centrão apoiando uma agenda de reformas estruturais. Acredito num Centrão que blinda o presidente da República e junto dele vai alavancar ações populistas que vão garantir as eleições de 2022. É, definitivamente, uma agenda eleitoral e não uma agenda pelas reformas necessárias para que o Brasil se desenvolva. E isso, não tenho dúvidas, só vai se exacerbar até 2022.”

Sem oferecer vacinas à população nem auxílio emergencial, Bolsonaro começa o segundo ano da pandemia com a aprovação na faixa dos 30%, mas com alianças bem desenhadas para a busca de seu principal objetivo: assegurar a reeleição em 2022. Essa é a única agenda clara que analistas veem no governo.

EXPEDIENTE

Editor executivo multimídia Fabio Sales / Editora de infografia multimídia Regina Elisabeth Silva / Editores assistentes multimídia Adriano Araujo, Carlos Marin e William Mariotto / Designer multimídia Lucas Almeida / Editor-coordenador de Política e Internacional Eduardo Kattah / Editor-assistente de Política Vítor Marques / Reportagem Adriana Ferraz e Marcelo Godoy / Coordenador de Produção Multimídia Everton Oliveira / Edição de Vídeo Rafael Bepu / SEO Igor Moraes

Uma conversa: Luciano Huck & Rebecca Henderson

Professora mais disputada de Harvard prevê que a agenda de proteção ambiental e social vai prevalecer sobre autoritarismos porque é melhor para os negócios

Luciano Huck, especial para O Estado de S. Paulo

Esta semana, passamos dos 250 mil mortos pela covid-19 no Brasil, e a fotografia dos próximos meses não parece nada boa. De um lado, o contágio avança de maneira ainda mais violenta com novas cepas do vírus estrangulando a capacidade das UTIs nos hospitais; do outro, o negacionismo e falta de planejamento fazem com que a imunização da população avance lentamente demais, mesmo com toda experiência e capilaridade do SUS.

Desde o começo da pandemia venho publicando no Estadão conversas com pensadores, filósofos, professores e autores do mundo afora que possam contribuir no debate e iluminar o caminho pós-pandemia. De Yuval Harari a Esther Duflo, de Michael Sandel a Anne Applebaum, foram vários encontros inspiradores.

Hoje mergulho em um tema que me salta aos olhos e me faz pensar e refletir, o capitalismo. Nenhum outro sistema tirou tanta gente da pobreza, mas é evidente que ele não deu totalmente certo se levarmos em conta as enormes desigualdades que gerou – acentuadas ainda mais pela pandemia. Acredito que nossa geração tem a responsabilidade de reinventar o capitalismo a fim de curar as feridas causadas no século 20.

Por isso hoje trago para este espaço a professora e autora americana Rebecca Henderson. Ela simplesmente comanda o curso mais disputado da Harvard Business School e carrega o título de maior prestígio dessa universidade, honraria hoje limitada a apenas 25 acadêmicos.

Henderson é especialista em inovação e mudança. Virou a referência global nos temas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), que são centrais na medição da sustentabilidade e impacto social dos negócios, que definitivamente entraram no radar dos grandes investidores – até mesmo no Brasil. Recentemente, ela lançou o livro Reimagining Capitalism in a World of Fire (Reimaginando o capitalismo em um mundo em chamas, em tradução livre), em que faz a defesa do capitalismo e, ao mesmo tempo, da necessidade de ajustá-lo para contemplar imperativos sociais e ambientais.

Na conversa a seguir, Henderson faz uma bela leitura dos nossos gargalos de desenvolvimento e detalha sua visão de mundo, um sopro otimista em meio a tanta notícia ruim. Ela acredita que a agenda ESG tende a prevalecer não só porque é a escolha moralmente correta, mas também porque é importante para o sucesso dos negócios. Lembra que regimes autoritários têm, por sua natureza, problemas de sustentabilidade. E esclarece por que o sucesso do capitalismo depende de uma sociedade civil fortalecida e de uma democracia genuína e inclusiva – justamente a equação que tem me levado nessa jornada de escutar-pactuar-agir que me anima a seguir adiante.

Luciano Huck: Pessoalmente ainda enxergo o capitalismo como o melhor sistema econômico. Nenhum outro sistema até hoje tirou tanta gente da pobreza quanto o capitalismo. Mas está claro que ele não deu totalmente certo. Basta observar as obscenas desigualdades que ele gerou e ficaram ainda mais evidentes depois da pandemia. Parte da missão da nossa geração é reinventar o capitalismo, um capitalismo 4.0 que cure as feridas causadas no século 20. Você navega muito bem por esse tema nas suas aulas e nos seus livros. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como podemos construir um capitalismo justo e sustentável?

Rebecca Henderson: Concordo completamente com você. O capitalismo é incrível. Quando funciona como deveria, ele gera inovações formidáveis, empregos de boa qualidade e muitas oportunidades. Mas o capitalismo exige equilíbrio. Mercados livres e empresas livres são absolutamente fantásticos, mas precisam ser estruturados. Se você falar para um empresário “ei, faça dinheiro, sem regras, sem limites, apenas vá”, você o estará convidando a forçar salários para baixo, jogar lixo nos oceanos e rios, cortar todas as árvores, corromper políticos... Precisamos encontrar um equilíbrio entre o livre mercado, governos eleitos democraticamente, capazes e transparentes e uma sociedade civil forte. Não estou falando que “vamos nos amar” ou “tudo será sempre lindo”. Estou falando de encarar as coisas como uma negociação, em que cada um tem os próprios interesses. Os governos têm o papel de estabelecer regras. Os negócios têm um papel de criar empregos e inovação. E a sociedade civil tem o papel de manter esses dois entes sempre em xeque.

Luciano Huck: Existe em algum lugar do planeta alguma iniciativa pública ou privada que tenha saído apenas do campo das ideias e de fato esteja aplicando novos experimentos, novas fórmulas ao capitalismo?

Rebecca Henderson: Não estou falando de algo imaginário, isto é muito real. Um amigo uma vez me entrevistou acerca do meu livro e ele me disse “Rebecca, seu livro não deveria se chamar ‘Reimaginando o capitalismo’, deveria se chamar ‘Poderíamos, por favor, voltar ao capitalismo dos anos 50, só que sem a misoginia e o racismo?’.” Se você olhar para o que tínhamos nos EUA nos anos 50, era isso o que a gente tinha: um governo forte, um mercado forte e padrões de vida que cresciam de forma estável para aqueles na base da pirâmide de distribuição de renda. Era possível manter um emprego e construir uma família. Hoje, Alemanha, Dinamarca e Japão são sociedades com níveis baixos de desigualdade. Não existe uma imensa separação entre os ricos e os pobres, como vemos no Brasil e nos EUA. Há uma cooperação próxima entre os negócios e o governo e um nível elevado de investimento em treinamento e educação para o homem comum, não somente para as pessoas que nasceram com os pais certos. Hoje está na moda ser cruel em relação ao Japão, porque a curva de crescimento se manteve reta durante muito tempo, mas o Japão ainda é a 3.ª maior economia do planeta, imensamente produtiva, com níveis baixíssimos de pobreza. Não estou dizendo que qualquer uma dessas sociedades seja perfeita. Os EUA nos anos 50 tinham grandes problemas, especialmente nos tópicos de racismo e misoginia. Mas nós podemos criar um capitalismo que funcione para todos. Já aconteceu antes. Existem lugares no planeta em que isso está acontecendo. E podemos fazê-lo novamente.

Luciano Huck: Algumas das personalidades mais admiradas das últimas décadas foram empreendedores que construíram empresas bilionárias a partir de criações que impactaram o cotidiano das pessoas. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk... A meu ver, as cabeças mais admiradas nas próximas décadas terão um perfil distinto. Serão aquelas que conseguirem repensar o capitalismo, endereçar a pobreza extrema e solucionar, além das palavras, as disfunções das sociedades a nível global. Estou errado?

Rebecca Henderson: Luciano, acho que você está completamente certo. Nossa ideia do que significa ser um líder vai mudar significativamente. Ainda vamos admirar pessoas que constroem grandes empresas e geram empregos, mas acho que vamos olhar para pessoas como Hamdi Ulukaya, o CEO da Chobani, uma empresa de iogurte, e pensar “esse cara é demais!”. Ele construiu uma empresa incrível, o iogurte é uma delícia, mas ele disse “eu sou um imigrante, vou me certificar que pessoas em dificuldade tenham empregos, salários decentes, oportunidades de promoção, que elas possam ser cidadãos plenos em nossa sociedade”. Ele diz: “eu sou um nômade e um guerreiro, sou hospitaleiro, mas jogo duro”. Esse é o tipo de homem de negócios que precisamos ver. Um dos meus heróis pessoais é Paul Polman, que foi CEO de uma das maiores empresas do mundo, a holandesa Unilever. Eu o vi trabalhar, e ele era simplesmente incrível. Ele era ao mesmo tempo um executivo agressivo à moda antiga e um líder que levava a sério o discurso de que, como a Unilever tocava um bilhão de pessoas por dia, a empresa era fundamental para melhorar o mundo.

Luciano Huck: O Terceiro Setor, a filantropia e o capital para o bem evoluíram muito nas últimas décadas. Eram tímidas iniciativas escondidas no subsolo das empresas e hoje são fundos bilionários de impacto e grandes corporações entendendo que pensar no próximo é o melhor jeito de pensar em si. O compromisso ESG, com o meio ambiente, o impacto social e a boa governança, agora ocupa a agenda dos grandes tomadores de decisão ao redor do mundo. Você é referência mundial nessa pauta ESG. O que você pensa sobre essa transformação?

Rebecca Henderson: É, de fato, a coisa certa e moral a se fazer. Mas há muito interesse próprio embutido nisso. Nós estamos destruindo os sistemas de suporte à vida do planeta, e isso não é bom para ninguém. E também não é nada bom para os empresários que as cidades sejam inundadas, que as secas arruínem as colheitas ou que os sistemas agrícolas entrem em colapso. Não é bom para os empresários que milhões de pessoas se percebam deixadas para trás e sintam raiva. Isso aumenta o risco de que surjam governos autoritários e extrativistas, de pessoas que chegam ao poder para enriquecer. Isso não é bom para os negócios. Ou seja, há um ângulo de negócios importante nessa guinada. Os dados indicam que tratar os trabalhadores com respeito, pagando um salário decente e dando-lhes liberdade para tomar decisões, é a melhor forma de administrar uma empresa. É o que eu chamo de sistema elevado de emprego. Quando você eleva o patamar da sua relação com os funcionários, você passa a ver a sua produtividade, criatividade e inovação crescendo drasticamente. Pode ser mais difícil, você vai ter de investir a longo prazo, vai ter de ser um líder realmente autêntico para fazer sua empresa seguir adiante, mas você não vai apenas sobreviver, você vai abrir mercados completamente novos.

Deixe-me lhe dar um exemplo. Tenho um amigo que deixou um emprego extenuante no setor de private equity para aceitar a posição de CEO de uma empresa de lixo. Não é algo sexy, mas ele queria fazer a diferença. Se nós encontrarmos uma forma como lidamos com os resíduos que geramos, podemos reduzir a quantidade de emissões em centenas de milhões de toneladas. Já na primeira semana, ele teve de lidar com um problema gigantesco. Todo o setor no qual a empresa atuava era imensamente corrupto. Tanto a empresa dele quanto seus competidores estavam descartando lixo de maneira ilegal ou enviando os resíduos para o exterior sem a devida identificação. As multas por violações eram mínimas, e a fiscalização era muito fraca. Ele anunciou que atuaria apenas dentro da lei e aumentaria os preços para cobrir os custos de fazê-lo. A maioria na empresa achou que ele tinha ficado maluco. Metade da equipe sênior pediu demissão. Alguns clientes desistiram. Mas a corrupção funciona melhor quando está escondida. Assim que ele tornou a decisão pública, muita gente reagiu e começou a se desdobrar. Os funcionários que ficaram estavam animadíssimos para trabalhar para uma empresa preocupada em fazer as coisas da maneira certa. Muitos clientes se mostraram dispostos a pagar mais. Os investidores passaram a apoiá-lo, porque passaram a acreditar que aquele modelo de negócios dominaria o mercado. E eles estavam certos.

Luciano Huck: Estamos vivendo uma necessária transformação de mentalidade das lideranças empresariais. De uma estrutura vertical onde um fala e outro apenas ouve, para algo mais aberto, maleável, democrático, mas não menos produtivo.

Rebecca Henderson: É apenas pensar nas coisas de uma forma nova. Em vez de pensar apenas em mim, agora pensar em nós e no que podemos criar juntos. É ver problemas como oportunidades para a criação de novos negócios. Pense no homem que criou a “carne do futuro”: ele teve a abertura de capital mais bem-sucedida dos últimos 20 anos porque encontrou uma forma completamente nova de ganhar dinheiro. Um amigo meu que é CEO teve um problema de saúde e perdeu a capacidade de falar – ele apenas consegue falar com grande dificuldade. E ele me disse “Rebecca, essa foi uma das melhores coisas que já me aconteceram, pois quando as pessoas vêm ao meu escritório perguntar o que deveriam fazer, a única coisa – literalmente – que eu consigo dizer é “o que você acha?”, e de repente eu descobri que as pessoas têm ideias das mais variadas, de todo tipo!”. A empresa começou a crescer muito mais rápido e hoje consegue pagar salários melhores e contratar mais.

Luciano Huck: O Brasil pode e deveria ser a maior potência verde do planeta, uma potência agroindustrial sustentável. Mas, enquanto governos e negócios mundo afora estão investindo na economia verde, os líderes brasileiros estão trilhando um caminho diametralmente oposto. O governo brasileiro não está tomando nem a mínima responsabilidade pela maior floresta tropical do mundo de forma séria. Que dirá administrar de forma inteligente, sustentável e moderna os trilhões de reais que existem ali. Qual deve ser o impacto desse novo capitalismo, o papel e responsabilidades dos governos e empresas em relação ao meio ambiente?

Rebecca Henderson: Eles devem ser parceiros no investimento no longo prazo. Nosso meio ambiente é um ativo preciosíssimo. E destruí-lo também vai destruir a saúde de milhões de pessoas. Hesito de falar do Brasil, Luciano, porque eu não sou brasileira, mas a cooperação que tinha sido obtida nas administrações anteriores, entre governo e empresas em relação à preservação da Amazônia, foi um dos grandes exemplos mundiais do que corporações éticas podem ser. A união de pecuaristas, clientes do mercado da soja e fazendeiros no solo, em busca de uma solução que funcione para todos, e que governos anteriores ajudaram a emplacar, é um dos maiores exemplos que já vimos do que progresso deve parecer no mundo. Podemos cortar as florestas, mas o que temos depois disso? Madeira queimada.

Luciano Huck: O Brasil está vivendo uma situação delicada. O governo incentiva e ameaça subsidiar o consumo de combustíveis fósseis. Indo na direção oposta das melhores políticas de geração de energia e sustentabilidade. A ciência mostra que precisamos ter emissões negativas a partir da segunda metade do século.

Rebecca Henderson: Incentivar a produção de combustíveis fósseis me parece moralmente errado e economicamente desastroso. Queimar combustíveis fósseis resulta em graves danos à saúde humana. Quando você queima carvão ou óleo, você joga na atmosfera partículas venenosas de, por exemplo, mercúrio e chumbo. Ou seja, você está destruindo a saúde humana aqui e agora. Além disso, você está contribuindo com o aquecimento global, o que naturalmente vai gerar imenso sofrimento no mundo. E é uma escolha econômica estúpida, porque significa investir em indústrias do passado. Fica claro que precisamos seguir em frente. Os maiores investidores do mundo estão começando a indicar para as empresas de suas carteiras que elas precisam reduzir as emissões de carbono. Estão tirando dinheiro de empresas petroleiras ou que não possuem planos de transição energética e colocando em tecnologias avançadas. Em muitos lugares do mundo, as energias renováveis estão sendo ofertadas a um preço significativamente mais barato do que os combustíveis fósseis. Pelo fato de os EUA terem sido lentos em abraçar essa trajetória, estamos vendo a liderança em energia solar e eólica indo para países da Europa e para a China. Fomos lentos em fazer a transição para veículos elétricos. Estamos tentando entrar nessa onda agora, mas ficamos para trás. Seria um erro gigantesco se o Brasil, que possui um espaço gigante para evoluir e pessoas brilhantes, decidir abraçar indústrias do século 20 em vez de olhar para novos caminhos.

Luciano Huck: Qual sua avaliação das métricas modernas de aferição de riqueza e desenvolvimento, como o PIB?

Rebecca Henderson: O conceito de PIB foi inventado há cerca de 100 anos. As pessoas eram mais pobres e fazia sentido pensar que a felicidade estava atrelada a quantas coisas elas possuíam. Mas agora sabemos que, assim que você tem uma renda que seja suficiente para você se manter, uma moradia segura, uma saúde decente e um emprego, a felicidade é determinada por uma série de outras coisas. As pessoas no Brasil são muito mais felizes do que deveriam ser, dado seu nível de renda. E as pessoas no Leste Europeu são muito menos felizes. Podemos especular a razão disso, mas ela não se resume a renda. Ao medir o PIB, estamos medindo apenas a produção recente, não estamos medindo os estoques de longo prazo. É como administrar uma empresa sem acompanhar o que acontece com seus ativos. Você pode prontamente aumentar o PIB cortando todas as árvores do país, mas você estará destruindo todos seus ativos de longo prazo. Hoje, a variação do PIB já não faz mais sentido como medida. Precisamos equalizá-la com medidas de igualdade, bem-estar social e preservação ambiental.

Luciano Huck: O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, com uma enorme concentração de renda e uma elite que até hoje sempre foi acusada de não se comprometer de fato com a construção de um país menos desigual, principalmente na geração de oportunidades. Para um país que quer se desenvolver, combater a pobreza não é bom apenas para a consciência, mas também para o bolso. No seu trabalho mais recente, você lança o desafio de como oferecer um novo enquadramento intelectual e um caminho plausível para um capitalismo que perdeu seu compromisso com a liberdade e a prosperidade na busca obstinada de maximizar o valor do acionista. Você pode falar um pouco sobre isso?

Rebecca Henderson: Os comprometimentos normativos mais profundos do capitalismo, os valores que, na minha visão, conferem ao capitalismo sua legitimidade são prosperidade e liberdade para todos. Se o capitalismo colapsa, a ponto de que poucos de fato se tornam ricos e têm acesso a oportunidades, ele perde sua legitimidade moral, perde seu apoio político e, a longo prazo, torna-se ruim para aqueles que têm dinheiro. Os dados sobre isso são muito claros. Se você concentra poder e renda em um pequeno grupo, o crescimento econômico desacelera, as taxas de inovação desaceleram, a raiva cresce. O que faz uma sociedade mais próspera e rica no longo prazo é trazer todos para dentro da sociedade, dar chances a todos. Porque todos juntos podemos gerar ideias e riquezas de uma forma que o pequeno grupo que gostaria de controlar tudo nunca conseguirá. É por isso que acredito que no futuro as democracias ocidentais vão prevalecer e superar, por exemplo, a autocracia crescente da China. A situação de exclusão que vivemos agora é muito perigosa para o capitalismo.

Luciano Huck: Em muitos recortes do planeta temos visto a democracia em risco em função da ascensão ao poder de governos autoritários, negacionistas, de extrema direita e tecnopopulistas. Você enxerga a combinação capitalismo + democracia como a melhor e mais eficiente para buscar uma sociedade mais justa e sustentável?

Rebecca Henderson: Sim! Mercados livres precisam de política livre. Mas a única forma de o capitalismo se sustentar no longo prazo é em uma parceria firme com uma democracia genuína e inclusiva.

Luciano Huck: Você tem uma relação com o Brasil.

Rebecca Henderson: É verdade. Meu marido cresceu no Brasil. A mãe dele era uma refugiada polonesa e o pai dele era um americano que foi ao Rio de Janeiro abrir um escritório de uma companhia de seguros. Eles se conheceram e se apaixonaram. Ele nasceu nos EUA, mas dos 6 meses de idade até os 9 anos ele cresceu no Brasil. Acho que ele é um pouco brasileiro. Ele é muito amigável, aberto e ama pessoas. Fomos ao Brasil juntos alguns anos atrás e pensei “oh, é por isso que meu marido é assim” (risos).

Luciano Huck: Como você enxerga o Brasil? E as nossas maiores potencialidades?

Rebecca Henderson: Quando estive no Brasil, tive a oportunidade de conhecer diversos empresários brasileiros que acreditam que reimaginar o capitalismo é algo central. Tive a grande honra de encontrar alguns dos principais executivos da Natura, CEOs envolvidos em criar uma aliança pelas florestas brasileiras, empreendedores que estão investindo em energias renováveis... Um deles descobriu um processo inovador que reduz drasticamente a energia necessária para produzir aço. Eles me descreveram um futuro para o Brasil imensamente promissor. Vocês têm os recursos, o espaço, a riqueza, uma população educada. Há oportunidade para crescer de forma sustentável – embora dizer “sustentável” pareça meio bobo –, ou melhor, de uma forma que renove o mundo e mostre o que o capitalismo pode ser de verdade. É possível criar uma sociedade justa e sustentável. Acredito que, de todos os países do mundo que têm essa oportunidade, o Brasil é o mais importante.

Luciano Huck: Você é professora, alguém que dedica seu tempo a compartilhar e ensinar conhecimento. Quais transformações no formato de ensino você acha que a pandemia vai impor?

Rebecca Henderson: Acho que a pandemia nos deu a chance de repensar a educação. Poderemos misturar o que há de melhor nos recursos digitais e o que há de melhor no ensino presencial. Todos os professores que trabalham em uma sala de aula têm acesso a vídeos e exercícios de todos os lugares do mundo. Agora, podemos levar a melhor educação para os lugares mais remotos. Não digo que isso será fácil, mas acho que é possível de uma forma que não era dez anos atrás. O retorno potencial é imenso.

Luciano Huck: Qual você acha que será o maior impacto da pandemia, na ótica econômica?

Rebecca Henderson: Acho que a pandemia nos mostrou que desigualdade não é só uma palavra. São pessoas reais que não estão conseguindo se manter e estão morrendo. Pessoas que não conseguem pagar seus aluguéis ainda que estejam trabalhando em tempo integral, que não têm benefícios de saúde ou recursos nos quais possam se ancorar. Acho que a pandemia colocou um rosto humano na igualdade. Que, em vez de se trancarem em belos escritórios, os gestores tiveram de encarar a realidade, de que possuem responsabilidade pelas pessoas que trabalham para suas empresas. E espero que isso traga compaixão. Sei que alguns empresários podem dizer “sabe, foi só quando vi as pessoas que trabalham para mim passando dificuldades em suas casas, com suas crianças no colo, que percebi a diferença que podemos fazer em suas vidas”. Viver em um momento como esse é pensar não só em quanto dinheiro conseguimos fazer e quão rapidamente podemos ser promovidos, mas “quem sou eu? e o que estou querendo fazer no mundo?”. Espero que o legado da pandemia seja a realização de que nenhum de nós está saudável enquanto todos não estiverem saudáveis. Nenhum de nós é rico enquanto todos não possamos ser prósperos e livres. E que isso dará início a uma mudança de mentalidade que é tão crítica se queremos criar uma sociedade melhor.

Luciano Huck: Somos um país de empreendedores. Qual a sua mensagem para essa comunidade Brasil afora?

Rebecca Henderson: Passei os primeiros 20 anos da minha carreira estudando mudanças em grandes corporações. Trabalhei para companhias como Kodak e Nokia. Os jovens nem conhecem mais essas empresas. Essas empresas viram o futuro e se recusaram a mudar. E ninguém as conhece mais. Estamos em um momento similar. Estamos diante de uma profunda mudança em como precisamos lidar com nossa economia se queremos que nosso meio ambiente sobreviva e nossa sociedade prospere. Esse é um momento de mudança. Não tenham medo disso. A mudança é sempre desconcertante. Mas as empresas que se negam a mudar morrem. Aquelas que abraçam a mudança são bem-sucedidas, fazem mais dinheiro e se divertem muito mais.

Luciano Huck: Muito obrigado pela conversa, professora.

Vinicius Torres Freire: Otimismo econômico resiste, apesar de Mito, lockdowns e dólar caro

Baderna política e chilique nas finanças dos EUA são ameaças

Amanhã vai ser outro dia, canta a maior parte dos relatórios econômicos, escritos pelos departamentos de futurologia de bancos e da finança em geral. “Amanhã” quer dizer junho. Depois de uma recaída no primeiro trimestre e uma convalescença no segundo, a vida recomeçaria a voltar ao normal, como parecia acontecer até novembro de 2020.

Mas o que temos para hoje? Variantes avacalhadas de lockdowns. O medo renovado da doença, que provoca enclausuramentos voluntários. Uma epidemia descontrolada, não se sabe bem se por causa da selvageria do Carnaval ou também porque há vírus mutantes. Há ainda chiliques no mercado financeiro americano, que já tiveram efeito por aqui —podem ser mero paniquito, mas sacudida semelhante ajudou a baquear a economia brasileira em 2013, o ano em que tudo começou a acabar.

Nada disso ainda está considerado nas contas dos economistas animados. Na hipótese otimista, o país volta a andar em meados do ano desde que:

1) os grupos de risco estejam vacinados até maio ou junho, como previsto no cronograma oficial;

2) Jair Bolsonaro e o Congresso não estourem as contas do governo. Isto é, que limitem o auxílio a quatro meses e que aprovem medidas que pelo menos evitem o estouro do teto de gastos nos próximos três ou quatro anos.

“Otimismo” quer dizer crescimento de uns 3,5% neste ano. Isto é, atividade econômica parada no mesmo nível de novembro do ano passado, por aí, mas na média superior a 2020. Sem mudança maior, para os próximos anos, não há perspectiva de o Brasil andar em ritmo melhor do que 2018 ou 2019, um Temer atolado em Bolsonaro.

Para falar da vida miúda, quando o novo auxílio chegar, em março ou abril, valerá bem menos do que em abril de 2020, em termos de comida, com perda de poder de compra de uns 15%. O número de pessoas ocupadas no país é ora 8 milhões menor que em fevereiro de 2020. Chutes informados otimistas dizem que neste 2021 o número de empregados aumentaria em 3 milhões. O buraco ainda seria enorme. Pode haver gritos de auxílio até o fim do ano, pois.

Em quase todos os estados há decretos de lockdowns. As restrições de movimento e comércio não são rígidas o bastante para merecer tal nome. Além do mais, a maior parte das atividades econômicas aprendeu a lidar com as restrições (que, no entanto, afetam muito restaurantes, atendimentos pessoais e entretenimento). Mas haverá estrago.

Na conta do prejuízo é preciso incluir as bolsonarices. Ao “meter o dedo” na Petrobras e no Banco do Brasil e causar alerta de outros danos, Bolsonaro aumentou o descrédito de empresas e do governo.

Concretamente, encareceu o custo de financiamento de dívidas e investimentos, que ficou maior também por causa do sururu financeiro americano destes dias (alta de juros no mercado, basicamente, o que afetou “emergentes” em geral, Brasil em particular). O dólar tende a continuar caro até o fim do ano, ruim para inflação e juros.

Fevereiro foi um mês desperdiçado por causa do chilique estatizante, dos decretos armamentistas e do vomitório golpista do deputado “Daniel de Quê?”, um ferrabrás bolsonariano, que levou a Câmara a se ocupar de fugir da polícia, com a PEC da Imunidade.

Bolsonaro volta a fazer propaganda maciça contra a prudência sanitária. Seu governo não consegue comprar vacinas além daquelas do Butantan e da Fiocruz. Algum financista engraçadinho precisa criar um “Mitômetro” a fim de medir quanto de PIB ou de emprego vai para o vinagre a cada vez que Bolsonaro joga sujeira no ventilador.

Monica de Bolle: ‘O isolamento do Brasil tende a ser maior’

Economista alerta que processo amplia dificuldades de recuperação econômica de países emergentes

Henrique Gomes Batista, O Globo

SÃO PAULO - Monica de Bolle, pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e do Peterson Institute, ambos em Washington (EUA), acredita que a vacinação desigual amplia as dificuldades de recuperação econômica de países emergentes, com muitos isolados da indústria do turismo, por exemplo. A economista brasileira, que se especializou em imunologia genética pela Universidade de Harvard e integra o Observatório Covid, alerta que o risco é global: ao ficar sem vacinas, países mais pobres podem favorecer que mais mutações surjam, ameaçando todo o planeta. Para o Brasil, contudo, prevê um cenário ainda pior, com a ampliação do debate ambiental somado ao sanitário.

Efeito Bolsonaro: Intervencionismo do governo dificulta atrair investimento para projetos de infraestrutura

A economia será impactada pelos diferentes ritmos de vacinação entre os países?

As diferentes velocidades de aplicação da vacina no mundo certamente geram um cenário de risco de defasagens de recuperação em alguns países. Todos os países atrasados na vacinação correm o risco de estagnação, ou de uma recuperação muito aquém do que poderia ser com a vacinação no mesmo ritmo dos países desenvolvidos. Alguns devem sofrer consequências diretas, internas, e também externas. A atividade turística será prejudicada nessas nações, afetando a economia.

Isso pode gerar mais pobreza e desigualdade?

A ampliação da desigualdade entre os países já está ocorrendo, pela diferença na velocidade da vacinação. Há o risco do aumento da pobreza relativa pelo mundo. Mas, na verdade, essa defasagem de vacina coloca em risco a saúde e a economia do mundo inteiro.

Como assim?

A epidemia descontrolada em alguns países amplia a chance de surgimento de novas variantes do vírus. Isso coloca em risco o mundo inteiro. Não adianta Israel se vangloriar que vacinou todos e no Egito, digamos, o vírus siga descontrolado.

E como está o Brasil?

O Brasil, hoje, está entre os países atrasados na vacinação que terão uma recuperação mais lenta. Isso devido à incrível falta de visão do governo, que poderia ter articulado mais vacinas.

A questão ambiental se soma à saúde em como o Brasil é visto?

Há a perspectiva de que vamos sair da pandemia aguda para entrar na pandemia crônica. Ou seja, vamos ter debates sobre atualização de vacinas, fluxo de novas cepas. E haverá a preocupação do surgimento de novos vírus. E aí entra a questão do meio ambiente. Quanto mais a gente entra nos habitats naturais, onde estão os repositórios naturais destes vírus, mais a humanidade fica exposta, de modo geral, ao contato de novos vírus. As atenções, em relação ao Brasil, vão estar cada vez mais voltadas ao desmatamento na Amazônia. Não se trata apenas de uma questão climática, tem a questão pandêmica. Está cheio de repositório viral na Amazônia. O Brasil será visto não apenas como um país que não conseguiu controlar sua pandemia, atrasou na vacinação, mas como um país que está colocando o resto da Humanidade em risco, se continuar com as atuais políticas ambientais.

Na Europa está forte o debate sobre a criação de passaportes de vacinação. Isso pode afetar os países atrasados?

É inevitável. Não há a menor dúvida de que viagens internacionais estarão condicionadas a carteiras de vacina, assim como já ocorre hoje com a vacina da febre amarela. E, com a falta de vacina por problemas de planejamento, o isolamento do Brasil tende a ser maior, inclusive maior isolamento comercial.

É possível vacinação mais igual?

Há uma chance: acredito que, por volta de julho e agosto, vamos ter uma ideia melhor de quantas doses de vacina irão sobrar nos países ricos. Então provavelmente haverá uma reordenação destas vacinas, o que pode suprir um pouco essa defasagem de doses em muitos países emergentes.

Este é o cenário positivo. Há chances de o ritmo de vacinação piorar?

Sim. As vacinas dos países desenvolvidos usam um pedaço da proteína spike do vírus, não o vírus inteiro. E as mutações que temos visto até o momento alteram justamente esta proteína. Se surgir uma cepa com mutações a ponto de requerer uma atualização das vacinas, estamos falando de todas as vacinas dos países ricos. A possível exceção é a das vacinas de vírus inativado, que usam o vírus inteiro e podem ter uma resposta melhor a mutações da proteína spike. Entre elas estão a Coronavac e as vacinas indianas. Se elas se saírem melhor, o mundo inteiro pode, enquanto estiver atualizando suas vacinas, ficar dependente da China e da Índia, atrasando toda a vacinação global e gerando uma nova disputa por imunizantes. Mas é uma hipótese.

Trump piorou a coordenação internacional da pandemia?

Sem Donald Trump, a cooperação internacional seria melhor, não só devido à sua posição negacionista, mas por ter retirado os EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS), que perdeu recursos. Agora, se Trump não fosse presidente dos EUA, o mundo estaria cooperando lindamente? Não. Nessas horas os países ficam com a mentalidade de cada um por si, a vacina vira uma questão de política interna, não tem jeito. Agora China, Índia e Indonésia estão ampliando a doação de vacinas. Não tenho dúvida de que estes países vão ganhar espaço geopolítico.

A pandemia gerou o debate mundial de que ter uma cadeia de fármacos própria é algorelevante e estratégico?

Sim, este debate está na ordem do dia. Aqui nos EUA, por exemplo, há uma enorme preocupação para que o país tenha a capacidade de produzir tudo relacionado à vacinação e à pandemia, inclusive máscaras, que hoje vêm da China. É uma cadeia enorme. E as coisas mais básicas, como seringa, tubo de ensaio, luvas, estava tudo direcionado para a importação da China e da Índia. Máscaras agora são vistas como item necessário para a segurança nacional.

Juan Arias: Estadistas e políticos de fibra não temem críticas de jornalistas. Só os medíocres e inseguros

Conto dois episódios emblemáticos de quando fui correspondente na Itália e no Vaticano. Jamais uma autoridade importante reclamou comigo sobre o que eu escrevia

Meus longos anos como jornalista me ensinaram que os verdadeiros estadistas e os políticos seguros de si não temem as críticas nem as perguntas mais ásperas dos jornalistas. Só os medíocres e inseguros. Os presidentes dos países importantes e das democracias sólidas sabem que as críticas dos veículos de comunicação fazem parte do jogo democrático.

Hoje, aqueles que dirigem as grandes democracias jamais se permitirão deixar de responder, em uma entrevista pessoal ou coletiva, a uma pergunta de um jornalista, por mais dura que seja, ou abandonar a entrevista. E muito menos insultar ou ameaçar o jornalista. Só o ex-presidente americano Donald Trump fazia isso, e por isso era considerado como um desequilibrado mental e acabou perdendo as eleições.

Aos jovens jornalistas brasileiros e aos estudantes de jornalismo que às vezes me perguntam sobre minhas experiências jornalísticas ao redor do mundo, dedico esta coluna para contar dois episódios emblemáticos de quando fui correspondente na Itália e no pequeno e poderoso Estado do Vaticano.

Os políticos italianos que eu criticava em meus artigos, em vez de se queixar ao meu jornal, enviavam-me um motorista com um cartão manuscrito me agradecendo. Em meus 18 anos de correspondente, jamais um político importante reclamou comigo sobre as críticas que eu lhe fazia.

Quando o ministro de Relações Exteriores da Itália era Giulio Andreotti, um dos políticos mais influentes do país, sete vezes primeiro-ministro, uma figura emblemática, a Espanha estava para entrar na então Comunidade Europeia. Para isso, era fundamental o voto da Itália. Certa manhã, o embaixador espanhol na Itália me ligou para dizer que tinha recebido uma queixa da embaixada italiana em Madri por meus artigos duros sobre a máfia siciliana. Disse que um funcionário da embaixada tinha feito um dossiê de seis meses de meus artigos e que estavam muito irritados. E acrescentou com clássico sabor mafioso: “É importante que saibam que a Espanha quer entrar na Comunidade e que precisa do voto da Itália”.

Avisado, o então diretor do EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, que tinha sido também o idealizador do jornal, pediu ao embaixador espanhol em Roma o nome e sobrenome do funcionário da embaixada italiana em Madri que se permitiu fazer um dossiê mafioso sobre um de seus correspondentes.

Dois dias depois, recebi um telefonema do secretário de Andreotti me informando que no dia seguinte, às nove da manhã, o ministro me daria a entrevista que eu havia solicitado. Na verdade, eu nunca tinha pedido aquela entrevista e entendi que era uma forma elegante e diplomática de o ministro me chamar para falar comigo. Andreotti, como ministro de Relações Exteriores, era fundamental para apoiar a entrada da Espanha na Comunidade.

Cheguei para a entrevista certo de que se tratava de falar sobre as críticas da embaixada italiana em Madri a respeito de meus artigos. Pelo contrário, ele me recebeu todo cordial e antes que eu lhe fizesse qualquer pergunta, foi ele que me fez uma, desconcertante: “Você sabe onde o Papa [que era então o polonês João Paulo II] escreve seus discursos?”. Respondi que imaginava que era em seu escritório.

Ele respondeu que não, que os escrevia de joelhos em uma mesinha de sua capela particular onde celebrava missa. Intrigado, perguntei como ele sabia. Respondeu que o Papa o convidava muitas vezes a assistir à sua missa. “Não me importo que seja muito cedo, porque sou madrugador. O pior é quando me convida para jantar, porque costuma acabar muito tarde. Prefiro quando o Papa me convida para passear durante o dia com ele nos jardins do Vaticano.”

Eu o escutava atônito, porque estava me dando uma notícia totalmente desconhecida para a imprensa e que, se publicada, seria destaque mundial, já que revelava uma intimidade incomum com o papa Wojtyla, ainda mais se tratando de um político polêmico pelas acusações de fazer parte da máfia.

Em seguida, olhando para a parede, mostrou-me um quadro e me perguntou se conhecia o autor. Eu disse que não, e ele me respondeu: “É do pintor que em Manila, na viagem de Paulo VI às Filipinas, atentou contra o Papa com um objeto contundente na chegada ao aeroporto, ferindo-o no abdome”. Não foi um ferimento grave, mas causou uma comoção mundial.

Depois, soube-se que se tratava de um pintor excêntrico que, naquela ocasião, tinha uma exposição de seus quadros no hotel em que se hospedaria toda a comitiva papal e queria se tornar conhecido mundialmente. Lembro muito bem porque eu acompanhava o Papa no avião com um grupo de correspondentes de todo o mundo e fui testemunha do pseudoatentado.

O que não se entendia era como aquele quadro do homem que atacara o Papa tinha acabado no gabinete do ministro Andreotti. Será que o Papa tinha lhe dado o quadro de presente? Enquanto isso, nenhuma palavra sobre as críticas às minhas crônicas. O político importante do qual se chegou a dizer que era filho de Pio XII porque, ainda jovem, ganhou um cargo importante no Vaticano, concluiu nosso encontro com um último gesto emblemático. Antes de entrar na política, Andreotti foi jornalista. Tinha em sua mesa tinha um exemplar de um de seus livros, que me deu, e com isso se despediu após ter me dado uma notícia exclusiva. Quando saí, abri o livro e estava escrito: “Ao meu colega jornalista Juan Arias, com o afeto de Andreotti”.

Enviei o artigo sobre aquele encontro ao diretor do jornal, que, incrédulo, publicou-o imediatamente. Quando o embaixador da Itália em Madri abriu o EL PAÍS de manhã, ficou atônito. Entendeu muito bem que era uma mensagem cifrada para ele, para que não tentasse criticar novamente meus artigos. E a Espanha entrou na Comunidade Europeia com o voto da Itália. Assim são os verdadeiros estadistas.

Até os Papas e o Vaticano sempre respeitaram os jornalistas e aceitaram suas críticas sem fazer ameaças nem insultos. Fui testemunha disso quando o diretor do EL PAÍS em seus primeiros anos sofreu duros ataques da Igreja espanhola da época, que ainda era franquista, porque o novo jornal defendia o direito ao aborto, os direitos humanos, a liberdade de imprensa e o direito às diferenças. Era um jornal liberal, como os novos que estavam nascendo dos escombros da ditadura.

Um dia, o diretor me chamou a Roma e me pediu algo muito difícil: queria ter uma entrevista pessoal com o então substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o espanhol Martínez Somalo. Era a terceira autoridade do Vaticano, uma espécie de ministro do Interior, e despachava várias vezes ao dia com o Papa. Sem saber como fazer, recorri ao embaixador da Espanha na Santa Sé, que era agnóstico, e perguntei se por acaso ele poderia tentar, mas eu achava impossível porque o substituto do Vaticano nunca havia recebido nenhum diretor de jornal e, além disso, Cebrián tinha acabado de se divorciar.

Poucos dias depois, quando eu estava em um hotel de Florença fazendo uma reportagem, o telefone do quarto tocou: era o próprio substituto do Vaticano, que me conhecia das viagens com o Papa. “Juan, você me pede algo muito difícil, mas vou receber seu diretor”, disse ele. “Diga-lhe que venha em primeiro de maio, quando o Papa estará muito ocupado e terei mais tempo para ele.” E impôs como condição que eu acompanhasse o diretor.

Cebrián chegou a Roma na noite anterior e, às nove da manhã, atravessamos os portões do Vaticano e nos dirigimos, depois de entregar vários documentos, ao pequeno escritório do monsenhor Somalo, ao lado do gabinete do Papa.

Cebrián lhe explicou durante uma hora as dificuldades do EL PAÍS e dos novos jornais que estavam surgindo depois da morte do ditador Franco devido à sua posição de veículos abertos à defesa das liberdades que haviam sido pisoteadas durante a ditadura. Somalo lhe perguntou se quem atacava os jornais eram os militares. “Não, monsenhor, quem nos atrapalha é a Igreja, que sempre esteve do lado da ditadura e de Franco.”

Surpreso, Somalo lhe disse: “Aqui no Vaticano respeitamos a liberdade total de expressão e a imprensa livre”. E, referindo-se a mim, explicou por que quis que eu o acompanhasse ao encontro. “Seu correspondente aqui é testemunha de que nunca recebeu do Vaticano um telefonema de protesto por seus artigos”, afirmou. “E não me dirá, diretor, que não escreveu coisas muito duras sobre nós.” Eu tinha escrito sobre as dúvidas que existiam de que João Paulo I, que morreu misteriosamente 33 dias depois de sua eleição, pudesse ter sido assassinado. Eu lhe respondi que era verdade que o Vaticano nunca tinha se queixado de meus artigos e sempre me deu um lugar no avião do Papa para acompanhá-lo em suas viagens pelo mundo. E, entre brincadeira e a sério, acrescentei: “Mas também é verdade, e vocês sabem disso, que sei de coisas que nunca publiquei nem publicarei”. Rindo, o monsenhor Somalo disse a Cebrián em tom carinhoso: “Como seu correspondente é mau!”. Cebrián voltou para Madri e a verdade é que a Igreja deixou o jornal em paz.

Só as figuras políticas inseguras e medíocres, sem personalidade, permitem-se atacar e até insultar e ameaçar os jornais e os jornalistas.

Juan Arias é jornalista e escritor, com obras traduzidas em mais de 15 idiomas. É autor de livros como ‘Madalena’, ‘Jesus esse Grande Desconhecido’, ‘José Saramago: o Amor Possível’, entre muitos outros. Trabalha no EL PAÍS desde 1976. Foi correspondente deste jornal no Vaticano e na Itália por quase duas décadas e, desde 1999, vive e escreve no Brasil. É colunista do EL PAÍS no Brasil desde 2013, quando a edição brasileira foi lançada, onde escreve semanalmente.

Míriam Leitão: Um ano depois, a dúvida é sobre nós

Não cabe mais perguntar que governo é este. A resposta está dada. O Brasil chega ao seu pior número diário de vidas perdidas, em um ano de pandemia, com o colapso se espalhando pelos estados, e o presidente Bolsonaro dizendo que a máscara é que é o risco. O que cabe agora é tentar saber que país é este. Quem somos nós? De que matéria somos feitos? O futuro perguntará aos contemporâneos dessa tragédia o que fizemos. Enquanto os brasileiros morriam, o inimigo avançava impiedosamente e o governo era sócio da morte.

No dia das 1.582 vidas perdidas, ou da queda de cinco Boeings, como comparou o cientista Miguel Nicolelis, qual era a cena no Brasil? A Câmara dedicava horas seguidas à emenda que protege os parlamentares dos crimes que vierem a cometer. O Senado debatia a retirada do financiamento da Saúde e da Educação. Por serem pontos tão absurdos, as duas Casas ensaiaram recuos. E o presidente da República? Ele, como fez todos os dias desse último ano, na sua macabra mesmice, atirou contra a saúde dos brasileiros. Desta vez, dizendo que uma universidade alemã tem um estudo que prova um tal risco do uso de máscaras em crianças. Sempre assim, negando as provas da ciência, falando de algum suposto remédio. Sempre mentindo, o presidente do Brasil.

Bolsonaro nós sabemos quem é. Ele quer que haja armas e munições, quando precisamos de leitos e vacinas. Ele exibe desprezo pela vida, quando precisamos de empatia e conforto diante desse luto vasto e irremediável. O luto dos enterros sem flores, sem abraços, sem consolo. Contamos nossos mortos numa rotina fúnebre e interminável. O presidente conta as armas com as quais os seus seguidores vão nos ameaçar se eventualmente reagirmos.