vacinação

Pesquisador do Ipea aponta “impactos de ordem moral” da pandemia da Covid

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, Mauro Oddo Nogueira diz que “ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Tornar visíveis os invisíveis, admitir que parte da inflação é consequência de elevação do dólar e indefinições sobre o novo auxílio emergencial são impactos de ordem moral que rondam o Brasil.

A avaliação é do pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mauro Oddo Nogueira. Ele é autor de artigo para a revista mensal Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e ligada ao Cidadania.

A revista tem acesso gratuito no site da fundação. Em relação ao primeiro impacto de ordem moral, segundo Nogueira, houve susto generalizado quando cerca de 60 milhões de pessoas se apresentaram para receber o auxílio emergencial após a eclosão da pandemia da Covid-19.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

“A despeito desse contingente de concidadãos aparecer claramente nas bases estatísticas – como a Pnad Contínua do IBGE, por exemplo – e ser objeto de numerosos estudos e publicações científicas, parece que os gestores públicos e a mídia em geral os desconheciam”, afirma o pesquisador do Ipea.

O segundo impacto moral, acrescenta ele, está condicionado a se admitir como verdadeira a hipótese que muitos economistas têm defendido: “parte da inflação – especialmente dos gêneros alimentícios – é consequência da elevação do dólar”.

E parte disso, conforme analisa na revista da FAP, decorre da pressão de demanda sobre itens de consumo, como leite, arroz e feijão, entre outros, resultado dos efeitos positivos do auxílio emergencial sobre a renda das pessoas.

Trocando em miúdos

“Ocorre que tais produtos são classificados como bens com elasticidade-renda da demanda menor ou igual a zero”, diz. “Trocando em miúdos, trata-se daquelas coisas que as pessoas não compram mais porque estão ganhando mais. Trocando mais em miúdos ainda, ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”, explica.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Em alguns casos, segundo o artigo publicado na Política Democrática Online de abril, até se compra menos desses produtos porque os substitui por outros mais caros. “Esse comportamento da elasticidade só não se verifica na situação em que a renda anterior do indivíduo não era suficiente para que adquirisse esses tais alimentos ‘básicos’”.

De acordo com o doutor pela UFRJ, admitir a veracidade desse componente inflacionário é reconhecer o nível de miséria a que estão submetidos milhões de brasileiros e que se traduz em uma amarga palavra de quatro letras: fome.

“Comida no prato dos filhos”

O terceiro impacto moral, segundo o artigo da Política Democrática Online, tem origem nas indefinições que se arrastaram por semanas. Nas idas e vindas em relação à sua renovação, valores que serão concedidos, critérios de elegibilidade, data de início e duração.

“Esse impacto moral é bem mais simples de se compreender. Basta que a gente se coloque no lugar de quem depende desse dinheiro para colocar comida nos pratos de seus filhos”, afirma o pesquisador do Ipea.

Além da análise de Nogueira, a edição de abril da Revista Política Democrática Online também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigo de política nacional, política externa, cultura, entre outras, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Leia também:

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

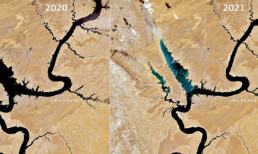

El País: 2021 - Ano decisivo na luta climática

Uma pandemia que o relegou a um segundo plano, o retorno dos EUA como ator fundamental e as pressões por uma recuperação verde confluem em um momento histórico para o meio ambiente

Manuel Planelles, El País

Os alarmes não deixaram de soar apesar da pandemia. E António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), está ficando sem palavras duras para advertir para as consequências desta crise climática planetária. Nesta semana falou de um cenário “aterrador” ao referir-se ao último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essa agência da ONU publica suas avaliações anuais há 28 anos e a conclusão é cristalina: as evidências e os impactos do aquecimento global estão se acumulando. Por exemplo, 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados, lembrou a OMM. Os outros foram 2016 e 2019.

Se a tendência continuar, 2021 será outro ano mais quente do que o normal. Como lembra Freja Vamborg, cientista do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia, os últimos seis anos foram os seis mais quentes desde o início dos registros confiáveis. Será quente, mas também deveria ser um ponto de inflexão na luta climática, como pedem as ONGs, a ONU e outras instituições internacionais e governos. “Verdadeiramente”, enfatizou Guterres na segunda-feira, “este é um ano crucial para o futuro da humanidade.” A pandemia fez com que duas importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas para este ano de 2021: a cúpula do clima que aconteceria em Glasgow (Reino Unido) e a reunião sobre biodiversidade de Kunming (China). Além disso, a pandemia tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Mas o coronavírus não acabou com o problema. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, “a desaceleração da economia relacionada à pandemia não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos”.https://datawrapper.dwcdn.net/MopwE/3/

Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris. Mas, quando 2020 terminou, apenas 75 dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante. Também pela volta à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, cujo presidente organizou uma cúpula do clima que começa hoje, coincidindo com o Dia da Terra, com os 40 principais presidentes e chefes de Estado do mundo para oficializar sua volta. Nessa reunião apresentará suas metas de redução de emissões até 2030, ou seja, para a década que é considerada a mais importante nos esforços que o ser humano deve fazer para reverter o problema que gerou com suas emissões.

Aumento das emissões

Os registros oficiais de temperatura usados pela OMM e por outros organismos científicos remontam a 1850, no início da era industrial, quando começou a queima em larga escala de combustíveis fósseis para alimentar o desenvolvimento econômico. Quando esses combustíveis são queimados, produzem gases de efeito estufa que se acumulam em grande parte na atmosfera e superaquecem o planeta. O principal desses gases é o dióxido de carbono (CO₂) e durante a pandemia essas emissões caíram. Mas, como os especialistas alertaram desde o início, após a queda haverá um aumento porque o declínio aconteceu devido à desaceleração econômica e não a uma mudança estrutural que modificou a forma como o mundo alimenta seus automóveis ou gera sua eletricidade. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de CO₂ relacionadas à energia crescerão cerca de 5% em 2021, o que seria o segundo maior crescimento registrado até agora. O anterior aconteceu em 2010, depois da grande crise financeira.

Cerca de metade do CO₂ emitido acaba se acumulando na atmosfera —o restante é absorvido pelos oceanos e pela vegetação terrestre. Essa acumulação atmosférica, a maior dos últimos 800.000 anos segundo a OMM, leva ao aumento das temperaturas e da intensidade e quantidade de fenômenos extremos como secas, inundações e fortes tempestades. “Os indicadores mundiais mostram que as temperaturas médias dos últimos cinco anos são as mais altas já registradas: 1,2º grau centígrado acima da média do período 1850-1900”, aponta um relatório que o serviço Copernicus, um programa de monitoramento dos efeitos do aquecimento da UE, apresenta nesta quinta-feira.

Esforços insuficientes

O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que a partir de 2050 estas teriam de desaparecer. O objetivo geral é que o aumento da temperatura, que já está em 1,2º grau, não ultrapasse os dois graus em relação aos níveis pré-industriais. E, na medida do possível, que não supere 1,5º grau.

O problema é que os planos de redução dos países atuais levarão a um aumento de mais de três graus. É por isso que os Estados devem aumentar suas metas de redução. Alguns já o fizeram, como a União Europeia, que passou de uma diminuição até 2030 de 40% para 55% —algo que será estabelecido numa lei do clima— em relação a 1990, e o Reino Unido, que prometeu reduzir 68% no final desta década. Esses objetivos estariam alinhados com o roteiro traçado pela ONU para cumprir o Acordo de Paris, que determina que os gases de efeito estufa globais sejam reduzidos em 45% em 2030 em relação a 2010. O problema é que a Europa, com ou sem o Reino Unido, tem cada vez menos peso nas emissões mundiais —não chega nem a 10%— embora seja um dos responsáveis históricos pelo aquecimento por ter sido pioneira na revolução industrial.

A volta dos Estados Unidos

O problema neste momento envolve principalmente dois atores: Estados Unidos e China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. A China, o principal emissor global há mais de uma década, resiste há anos a ser equiparada aos países desenvolvidos em relação às obrigações de redução de emissões. Suas metas são muito menos severas do que as da UE: atingir o pico de emissões antes de 2030 e, a partir daí, reduzi-las. Mas, no final do ano passado, comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono (emitir tanto quanto retira da atmosfera) até 2060.

Os Estados Unidos são uma incógnita. Embora seu novo presidente, o democrata Joe Biden, tenha dado sinais claros de querer colocar a luta contra a mudança climática no centro de sua política, a verdade é que os Estados Unidos não têm sido um parceiro confiável nesta batalha internacional se observarmos seu histórico de desistências. Primeiramente, o pais se desvinculou do Protocolo de Kyoto no início do século. E, já com Donald Trump como presidente, ignorou o Acordo de Paris, pacto que foi assinado em 2015 e cujos instrumentos jurídicos tiveram de ser amplamente suavizados para que os EUA o ratificassem. Talvez por isso, quase todas as vezes que a China intervém em um fórum internacional sobre aquecimento insiste que cumpre o que assina e o que se compromete.

Coincidindo com o Dia da Terra, Biden convocou para esta quinta e sexta-feira uma reunião com 40 presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que não compareceram dirigentes que não demonstraram compromisso contra a mudança climática, os Estados Unidos decidiram convidar líderes controvertidos como o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nessa cúpula o presidente norte-americano deve apresentar sua meta de redução de emissões para 2030, que rondaria os 50% em relação aos níveis de 2005 —ano em que os EUA atingiram seu pico de emissões—, segundo informação vazada até agora aos grandes veículos de comunicação norte-americanos. Isso significaria dobrar a meta estabelecida por Obama antes de assinar o Acordo de Paris. E envolverá um grande processo de descarbonização (abandono do uso de derivados de petróleo, carvão e gás) da economia norte-americana com atenção especial ao setor elétrico e, principalmente, aos transportes. Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International, esclarece: “Para ser considerado um líder climático, Biden precisa eliminar gradualmente os combustíveis fósseis em seu país e no exterior.” Isso significa acabar com os subsídios ao poderoso setor de combustíveis fósseis. A outra questão em que se espera o retorno dos Estados Unidos é em relação ao financiamento climático: os recursos que os países desenvolvidos aportam para que os menos ricos façam frente aos efeitos do aquecimento. Até a chegada de Trump, os EUA eram o principal doador internacional.

Recuperação ainda pouco verde

A pandemia tirou a mudança climática do foco principal e levou ao adiamento das cúpulas da ONU; no entanto, os planos bilionários de recuperação dos países podem significar uma aceleração da descarbonização da economia mundial, como vários organismos internacionais vêm insistindo há meses.

No momento, o balanço é bastante discreto. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) monitora as ajudas e estímulos que estão sendo lançados pelos governos dos 43 países membros desse organismo, entre eles EUA, China e União Europeia. A conclusão é que 336 bilhões de dólares (aproximadamente 1,87 trilhão de reais) destes fundos covid-19 têm um claro impacto ambiental positivo. Representam 17% do gasto total na recuperação até agora. O problema é que uma quantia semelhante de recurso foi gasta em atividades que têm um impacto ambiental negativo ou misto, na melhor das hipóteses. Os dois terços restantes do auxílio à recuperação ainda não foram classificados pela OCDE. Do seu desenvolvimento e dos recursos públicos que virão dependerá em grande parte que este 2021 realmente se torne um ano crucial na luta contra a crise climática.

Demétrio Magnoli: Vírus verde e amarelo

Entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global

Sob a hashtag #VariantBresilien, a xenofobia contra brasileiros espalha-se pelas redes sociais e as ruas da França. Na nossa língua comum, difunde-se também em Portugal (Folha, 17/4). O vírus tem pátria?

No auge da nossa segunda onda pandêmica, entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global. “O Brasil é uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto”, disse Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz, obtendo eco entre divulgadores científicos pop e comentaristas de jornais e TV. É asneira —mas uma daquelas asneiras que se quer inteligente.

A fogueira da pandemia chegou ao Ocidente pelo túnel da Lombardia. Na época, ninguém teve a ideia de rotular a Itália como “ameaça à humanidade”. Depois, o incêndio tomou a Europa, antes de atingir níveis assombrosos nos EUA —e, felizmente, o rótulo repulsivo permaneceu sem uso. Por que o Brasil, não os outros?

Vírus sofrem mutações. As mutações surgem por acaso, fixando-se segundo as regras da seleção natural. Variantes mais contagiosas, possivelmente mais letais, do coronavírus emergiram no Reino Unido, na África do Sul, nos EUA. O Brasil é o berço da P.1, que circula também no Chile, na Argentina e no Uruguai. Nas ilhas britânicas, identificou-se a B.1.1.7, hoje predominante na Europa e, talvez, nos EUA. A sul-africana B.1.351 parece resistir à vacina da AstraZeneca. O que há de singular com o Brasil?

As variantes se difundem sem precisar viajar em aviões, navios ou automóveis, pelo fenômeno da convergência evolutiva que propicia o aparecimento independente de mutações similares em regiões geográficas diferentes. A Índia ultrapassou o Brasil e lidera as estatísticas globais de contágio. Lá, identificou-se a B.1.617, que carrega 13 mutações. #IndianVariant, vamos brincar de xenofobia?

No rastro dos atentados jihadistas do 11 de setembro de 2001, o Ocidente aprendeu a lição abominável de associar o terror à figura do estrangeiro muçulmano. Duas décadas depois, sob a pandemia, estreia uma versão adaptada do filme antigo que associa um letal inimigo invisível aos estrangeiros. Trump escreveu o roteiro básico; discípulos distraídos o imitam, introduzindo mudanças ajustadas às suas próprias agendas políticas.

O ex-presidente americano inventou o “vírus chinês”, correlacionando uma nação a um agente infeccioso submicroscópico com a finalidade de cobrir o fracasso sanitário de seu governo. No Brasil, o cordão de puxa-sacos liderado por Bolsonaro e Ernesto Araújo reproduziu, à exaustão, o álibi xenófobo trumpiano. Um ano depois, antibolsonaristas operam com o mesmo bisturi, apelando à deturpação do discurso científico para identificar uma nação a variantes daquele agente infeccioso.

Trump disseminou a tese conspiratória de que o vírus foi fabricado num laboratório chinês, do qual teria escapado para contagiar o mundo. O tema do Brasil como ameaça biológica planetária bebe na mesma fonte e repete um refrão similar. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais. Isso é sobre o mundo.” (Miguel Nicolelis). “O país está se tornando uma ameaça global à saúde pública.” (Pedro Hallal).

Se o fim é virtuoso, por que se preocupar com os meios? Que tal proceder como Trump, quando se trata de alertar sobre a onda epidêmica avassaladora no Brasil, denunciar o negacionismo sem fim do governo federal, salvar vidas? A resposta é que, depois da pandemia, ainda haverá um mundo —e seus contornos políticos serão largamente definidos pelos conceitos cristalizados nesses meses sombrios.

Uma coisa é marcar a testa de Bolsonaro com o sinete da vergonha; outra, bem diferente, é traçar um círculo sanitário ao redor dos brasileiros. O vírus não tem pátria. Pandemias não têm hino ou bandeira. #IndianVariant, é por aí que queremos ir?

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, José Luis Oreiro cita patologia grave do país

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O professor de Economia da Universidade de Brasília (UnB) José Luís Oreiro diz que a diretoria do Banco Central parece ter sido “infectada com o vírus do ‘populismo cambial’, endêmico tanto entre os economistas ortodoxos, como em parte da heterodoxia brasileira”.

A avaliação dele está em artigo publicado na revista Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A publicação tem acesso totalmente gratuito no site da entidade.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

O chamado “populismo cambial”, de acordo com o economista, tem a seguinte ideia: “elevações da taxa Selic levam a uma apreciação do câmbio, que permite uma redução da inflação, a qual leva a um aumento do salário real e do consumo das famílias. Dessa forma, um aumento da Selic seria compatível com a recuperação do nível de renda e emprego”.

“Perda de dinamismo”

Essa política, segundo o economista, foi adotada durante os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (2003/2007 e 2007/2010). “O resultado foi desindustrialização e perda de dinamismo econômico”, afirma o autor do artigo na revista Política Democrática Online de abril.

Na avaliação de Oreiro, a decisão do Banco Central de aumentar a taxa Selic em 0,75% em março passado, no contexto da maior crise econômica da história do Brasil, foi a prova cabal de que o país ainda não se livrou da armadilha juros-câmbio.

“Patologia grave”

A sociedade brasileira, de acordo com o professor da UnB, tem uma patologia grave. “Ela se mostra refratária a aprender com os inúmeros erros que vem cometendo nos últimos 40 anos”, observa.

“Trata-se da incapacidade de nossa sociedade, e particularmente dos economistas ditos ‘ortodoxos’, de reconhecer o estrago que a combinação entre juros altos e câmbio sobrevalorizado tem causado ao tecido produtivo da economia brasileira desde o início do Plano Real e mantido, quase incólume, durante as sucessivas administrações petistas”, diz.

Mais detalhes do artigo de Oreiro podem ser vistos, na íntegra, na versão flip da revista Política Democrática Online de abril. A publicação também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigos de política nacional, política externa, cultura, entre outros, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Leia também:

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

Malu Gaspar: Meta que Bolsonaro prometeu melhorar na Cúpula do Clima não existia

Em seu discurso na Cúpula do Clima, Jair Bolsonaro improvisou a redução de uma meta ambiental que, na prática, nunca chegou a existir

Até ontem, o Brasil nunca havia se comprometido a neutralizar suas emissões de carbono em 2060, como o presidente sugeriu em seu discurso. Na mais recente manifestação formal sobre o tema, protocolada na Organização das Nações Unidas em dezembro, o país apenas dá um “indicativo de longo prazo” de que poderia chegar lá.

A data de 2060 foi mencionada em um documento oficial de compromisso, conhecido como NDC, protocolado 22 dias antes da data final para cada país entregar à ONU sua lista quinquenal de compromissos contra o aquecimento global.

Nele, a diplomacia brasileira fixou metas numéricas para a redução da emissão de carbono até 2030 e indicou que, a continuar nesse ritmo, o país poderia chegar à neutralidade em 2060. A neutralização das emissões acontece quando o país emite apenas o volume de gases que provocam o efeito estufa equivalente ao que consegue retirar da atmosfera.

Na ocasião, porém, os diplomatas fizeram um alerta que já antecipava o discurso de Bolsonaro nesta Cúpula: “A definição final de qualquer estratégia de longo prazo para o país, em particular o ano em que a neutralidade climática pode ser alcançada, vai depender no entanto do bom funcionamento dos mecanismos previstos no Acordo de Paris”. Traduzindo: pode ser ainda mais ousado no futuro se o dinheiro prometido pelos países ricos chegar.

O documento de dezembro também havia eliminado uma das metas mais relevantes assumidas pelo Brasil em 2015, que Bolsonaro ontem resolveu ressuscitar: zerar o desmatamento ilegal até 2030.

O novo tom no discurso de Bolsonaro acontece num momento em que seu governo está sob intensa pressão internacional para mudar a política ambiental. Vários fatores pesam contra o Brasil.

Nos dois anos de governo de Bolsonaro, o desmatamento cresceu e alcançou, em 2020, a maior devastação em 12 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofre críticas e protestos de fiscais do Ibama e do ICMBio, ONGs, lideranças indígenas e, mais recentemente, até da Polícia Federal.

Também afetou a credibilidade do Brasil o malogro do Fundo Amazônia, que tem R$ 2,9 bilhões doados pela Alemanha e pela Noruega travados no BNDES por falta de consenso com o governo brasileiro sobre a forma de gerir e aplicar os recursos.

O ministro do meio ambiente fazia questão de vetar o acesso de entidades da sociedade civil, estados e municípios aos recursos, e não aceitava as regras de governança impostas pelos financiadores.

Além disso, o presidente brasileiro perdeu seu principal aliado no cenário mundial com a derrota, nos Estados Unidos, de Donald Trump para Joe Biden -- que fez questão de deixar a reunião minutos antes de Bolsonaro falar.

Nesta quinta, EUA, Reino Unido e Noruega anunciaram a criação de um novo fundo de US$ 1 bilhão para o combate ao desmatamento de florestas tropicais. É o mesmo valor que Salles pretendia obter nesta cúpula em doações para o Brasil.

Mas, diferentemente do que foi feito na criação do Fundo Amazônia, o dinheiro desta vez só virá como compensação para resultados. Com seguidos recordes nas taxas de desmatamento, o país não terá acesso a esses recursos tão cedo.

Apesar do discurso, na prática ainda vigora no cenário internacional a desconfiança expressada pelo secretário de estado americano, John Kerry, quanto à nova meta de Bolsonaro: "Isso funciona para nós. A questão é se eles farão o que têm que fazer". Ou pelo próprio vice-presidente Hamilton Mourão: "Em 2060, estaremos todos mortos. Tem é que reduzir o desmatamento agora".

Reinaldo Azevedo: Quem discursou na Cúpula do Clima? Fala de Bolsonaro desafia Mateus

Uma constante do presidente em 28 meses de mandato é nunca recuar; ao contrário: ele sempre piora o que fez no dia anterior

Quem era aquele presidente que, nesta quinta, falou em lugar de Jair Bolsonaro na Cúpula de Líderes Sobre o Clima? O mesmo que, no dia anterior havia participado do almoço de desagravo ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, na casa do dito "moderado" Fábio Faria, ministro das Comunicações? Obviamente não. E aí mora o problema. A reação à fala, mundo afora, é de desconfiança.

Uma pausa para uma consideração: quando o "moderado" do governo oferece um costelão amigo a Salles, cercado pela nata do reacionarismo, o que se deve esperar dos não moderados? No dia anterior, o homenageado havia feito pouco caso dos povos indígenas, com seu habitual humor truculento, destacando que há índios com iPhone, num esforço claro de deslegitimação das demandas dessas comunidades.

Na terça ainda, o delegado Alexandre Saraiva foi apeado da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, depois de trombar com Salles, que resolveu se solidarizar com madeireiros do Pará, apontando falhas inexistentes na operação, empreendida em dezembro do ano passado, que resultou na maior apreensão de madeira ilegal da história.

Em entrevista a O Globo, Saraiva afirmou que só apresentara ao Supremo uma notícia-crime contra o ministro porque, afinal, ele detém foro especial. Não fosse assim, teria instaurado ele mesmo um inquérito por obstrução da investigação e advocacia administrativa. E lá estava Salles, na quarta, sendo aquinhoado com uma costela assada, prestigiado, note-se, pelo chefe —o mesmo que prometeu, nesta quinta, mundos ao mundo --desde que este lhe dê os fundos.

O discurso de Bolsonaro, em si, é bom. Mas quanto ele realmente vale? Esse presidente prometeu, na campanha eleitoral, extinguir o Ministério do Meio Ambiente. E, com efeito, tentou subordinar a área à pasta da Agricultura. Diante da grita nacional e internacional, recuou, mas avançou na pauta reacionária: chamou Salles. E este se encarregou de fazer "passar a boiada".

E que se note: essa metáfora só vale para bois clandestinos. O agronegócio que conta quer distância das delinquências ambientais em curso e busca descolar a sua agenda das ações oficiais. Temos hoje um governo que é nefasto à preservação ambiental e também aos negócios.

Ao fim de seu 28º mês de mandato, é preciso que se destaque uma constante em Bolsonaro. Ele não recua nunca, pouco importando a eficácia ou não das escolhas que faz. É uma característica dos fanáticos. O resultado adverso reforça as suas crenças. Se uma determinada medida se mostra inútil ou contraproducente, atribui o revés à falta de convicção ou de energia na sua aplicação. E então manda dobrar a dose do remédio errado —cloroquina ou qualquer outro.

O presidente que agora passa o pires na Cúpula do Clima, afirmando que o Brasil precisa de dinheiro para preservar suas florestas —e precisa!— mandou um recado, em agosto de 2019, à primeira-ministra da Alemanha, que decidira suspender recursos enviados ao Brasil: "Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel (...) Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui".

Então o presidente muda de ideia? Há uma diferença entre reconhecer um erro, tomando outro rumo, e fazer apenas a mímica da mudança, a exemplo do que se verifica na Saúde. Há quem pense que devemos considerar uma vitória da moderação termos um ministro que usa máscara em público e que reconhece a urgência da vacinação. O presidente, ele mesmo, continua a incentivar a barbárie virótica em meio a 400 mil mortos.Terá Bolsonaro recuado, de fato, pela primeira vez? Para ficar na metafísica influente neste governo, respondo com Mateus 7:15-17: "Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas, no seu íntimo, são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins".Que Bolsonaro desafie Mateus!

Bruno Boghassian: Governo tenta ganhar a guerra da CPI da Covid no tapetão

Esforço mostra que Bolsonaro teme o que será revelado se a investigação correr solta

Preocupado com a exposição pública de seu comportamento mortífero na pandemia, Jair Bolsonaro tenta ganhar a guerra da CPI da Covid no tapetão. Aliados do governo acionaram a Justiça para interferir na escolha dos integrantes da comissão, lançaram uma campanha nas redes sociais para intimidar os senadores e abriram investigações contra rivais do presidente.

Os requisitos mínimos para a instalação da CPI estão preenchidos desde o início de fevereiro, mas o governo não desperdiçou uma gota de suor. Contou com a lealdade do presidente do Senado, que guardou o pedido na gaveta até que o STF determinasse a abertura da investigação.

Bolsonaro teve mais sucesso numa segunda manobra para dificultar as investigações. Às vésperas da criação da CPI, o presidente entrou pessoalmente numa articulação para que a comissão mirasse também o uso de verba federal pelos estados.

A intenção não é apurar desvios, mas tumultuar os trabalhos e ameaçar seus adversários políticos. Bolsonaro ganhou ainda uma ajuda da Procuradoria-Geral da República, que enviou um ofício em que acusa governadores de mau uso de recursos na pandemia –um material sob medida para exploração na CPI.

Agora, os governistas usam outros artifícios para impedir a comissão de seguir caminhos incômodos. Como não conseguiram maioria para controlar a investigação, bolsonaristas passaram os últimos dias atacando integrantes da CPI nas redes e fazendo pressão para derrubar o provável relator, Renan Calheiros (MDB).

Em outra frente, o Planalto apoiou a ação da deputada Carla Zambelli (PSL) na Justiça para barrar Renan. Ela argumenta que o senador não seria um relator imparcial porque seu filho é governador de Alagoas. Faltou dizer que outros integrantes também têm interesses políticos conflitantes com o foco da CPI.

O governo vai tentar influenciar os rumos do inquérito fora das quatro linhas da comissão. O esforço mostra que Bolsonaro teme o que pode ser revelado se a CPI correr solta.

Vinicius Torres Freire: O dólar toma um calmante

Comércio exterior em alta, calmaria nos EUA e entrada de capital aliviam situação, por ora

O preço do dólar está muito estressado, qualquer que seja a conta que se faça do seu valor “adequado”, do preço mais ou menos compatível mesmo com os números degradados da economia brasileira (que estaria em torno de R$ 4,50, calculam economistas). Nos últimos dias, porém, os mercadores de moeda tomaram um calmante. Nesta quinta-feira (22), o dólar baixou a R$ 5,44.

E daí?

Para começar, dólar mais barato pode ser um alívio para a inflação. O IPCA acumulado em 12 meses está em 6,1%; ainda deve passar de 7,5% entre maio e julho. Segundo um chute informado dos economistas, daí em diante baixaria até algo em torno de 4,5% no final do ano. Um dólar mais barato daria um empurrão nessa descida. Um IPCA menor pode evitar alta maior de juros (Selic) por aqui.

Isto posto, de onde vieram os calmantes? O remédio básico é quase sempre importado: as taxas de juros nos EUA deram uma caidinha, depois da corrida no primeiro trimestre do ano.

Melhorou também o saldo cambial, a diferença entre a entrada e a saída de dólares, que foi muito positiva no primeiro trimestre do ano (US$ 8,72 bilhões) melhor resultado de primeiro trimestre desde antes do início da derrocada brasileira, em 2013. Na prática, o fluxo cambial andava quase sempre no vermelho desde 2018. No ano passado inteiro, essa conta ficou negativa em quase US$ 28 bilhões (o pico de fuga foi em março e abril, de US$ 60 bilhões em doze meses). Nos doze meses até março, está negativa ainda em US$ 7,8 bilhões, mas melhorando.

Parte dessa melhora vem de uma situação que já se pode chamar de extraordinária no comércio exterior. O preço dos produtos que o Brasil exporta em relação àqueles que importa (os termos de troca) raramente foram tão altos em mais de 20 anos. Trocando em miúdos, a soja ou a carne que o país vende raramente valeram tanto em relação à média do que compramos lá fora. O saldo comercial será recorde, além dos US$ 70 bilhões neste ano.

Em geral, quando os termos de troca vão bem, a moeda brasileira se valoriza. Não tem sido o caso desde o início da pandemia. Fuga de dinheiro de países “emergentes” explica parte do problema; a alta brutal da dívida pública e a baderna político-econômica pioraram a situação.

Essa situação obviamente não melhorou. No entanto, observadores precisos de câmbio e juros dizem que houve fatores recentes de alívio. A gambiarra do Orçamento vexaminoso teria saído melhor do que o esperado. Os mercadores de dinheiro acreditam em despiora da epidemia, daqui por diante. Até fevereiro, a atividade econômica não teria padecido tanto do corte dos auxílios governamentais (o emergencial, o salarial e o dinheiro para estados e municípios). Isto é, haveria expectativa de retomada econômica depois da atenuação da epidemia mesmo sem gasto público extra e maior, como em 2020. Além da entrada de dinheiro na finança, o investimento direto (estrangeiro) no país está melhorando. Etc.

Essa perspectiva positiva teria criado expectativa de valorização do real. Assim ficou mais arriscado manter posições financeiras baseadas em dólar mais caro, o que ajuda também a valorizar a moeda brasileira desde agora.

Não há como estimar a duração do efeito dos tranquilizantes. Há motivos fundamentais para a valorização do real, mas o estresse de curto prazo tem sido determinante. Um remelexo nos EUA vai nos dar nos nervos. Não se sabe o que será da epidemia (a vacinação pode conter uma terceira onda?). Temos perspectiva de tumulto político até meados do ano. Enfim, o presidente é Jair Bolsonaro.

Armando Castelar Pinheiro: À espera da inflexão

Há que resistir à tentação de usar a inflação no ajuste das contas públicas: a conta vem depois, não compensa

A realidade tem se mostrado mais complexa que as previsões. Novas cepas, múltiplas ondas de casos e mortes, efeitos colaterais das vacinas, tudo eleva a incerteza sobre quando se controlará a pandemia da covid-19 e, não menos importante, como será o novo normal depois disso. Fica claro, também, que os países ricos não conseguirão controlar a epidemia vacinando só suas populações, enquanto no resto do mundo a pandemia segue solta, facilitando o surgimento de novas e mais virulentas variantes do vírus.

Isto posto, tudo indica que 2021 verá uma inflexão nesse processo, fruto do gigantesco esforço de vacinação em curso. E de que, os dados mostram, as vacinas estão funcionando. Até aqui foram aplicadas quase 900 milhões de doses globalmente, quase uma dose para cada seis pessoas com 20 anos ou mais. Na última semana, mais de 100 milhões de doses foram administradas e a tendência é esse ritmo acelerar, conforme suba a produção de vacinas. Mesmo que isso não ocorra, mantido esse ritmo o ano fechará com 4,5 bilhões de doses aplicadas, o suficiente para vacinar boa parte dos mais vulneráveis.

A vacinação avançou mais em alguns países ricos, como os europeus e os EUA, com grandes emergentes como Brasil, Argentina, China, México e Índia vindo atrás, nessa ordem, em termos de vacinas aplicadas por habitante. Onde a vacinação andar mais rápido, a atividade econômica e o emprego também se recuperarão mais ligeiro e significativamente. Os EUA são o grande caso de sucesso na economia, para o que os redobrados estímulos fiscais também contribuem.

No Brasil, tudo parece meio parado, à espera que a vacinação avance o suficiente para a normalização, ainda que parcial, para usar o jargão da moda, da economia. Já se aplicaram cerca de 35 milhões de doses e o ritmo tem ficado, com alguma volatilidade, perto de um milhão de doses por dia. Isso permitirá vacinar, com duas doses, todos os brasileiros com 20 anos ou mais até o fim do ano. Se conseguirmos mais vacinas, poderemos atingir essa “normalização parcial” no terceiro trimestre, com o ano fechando com uma retomada mais firme da atividade.

O problema é que há muito mais com que se preocupar, o que não parece estar ocorrendo. O que me fez lembrar da frase de Samuel Johnson: “Confie nisso, senhor, quando um homem sabe que está em vias de ser enforcado, concentra sua mente maravilhosamente”. Quem sabe a forca ainda não está apertando tanto quanto parece, mas a impressão é de rompimento com o padrão das últimas décadas, quando a proximidade da crise concentrou as mentes e levou à aprovação de ajustes fiscais. Não vemos isso agora, como ficou claro na confusão, ainda em curso, com o orçamento público deste ano.

O drama humanitário - mais de 20 mil mortes por semana - explica em parte essa apatia com a deterioração do quadro fiscal. É na saúde pública que as mentes estão concentradas. Parte da explicação também está, porém, em muito da deterioração futura vir de maiores despesas com juros, e não do mais visível déficit primário.

Entre fevereiro de 2020 e o mesmo mês este ano, a Dívida Bruta do Governo Geral saltou de 75,2% para 90% do PIB. A despeito desse salto, a despesa com juros sobre essa dívida caiu de 5,5% do PIB nos 12 meses até fevereiro de 2020 para 4,7% do PIB um ano depois. Isso porque, na média dos 12 meses terminados em fevereiro último, a taxa de juros implícita incidente sobre essa dívida foi de apenas 5,7%, contra 7,5% um ano antes.

Essa taxa de 5,7% é a menor registrada na série histórica disponibilizada pelo Banco Central (BC). Essa excepcionalidade fica ainda maior quando se olha para essa taxa em termos reais, descontando a variação acumulada pelo IPCA: nos 12 meses até fevereiro de 2021, a taxa real ficou em 0,5%, contra uma média de dez vezes esse valor em 2007-20 (5%).

Nos próximos meses a taxa de juros real incidente sobre a dívida pública vai continuar caindo, indo para valores negativos. Porém, olhando um pouco mais à frente, parece inevitável que ela suba, possivelmente de forma significativa. Isso por dois fatores.

Um, a alta dos juros pagos pelo Tesouro americano, que deve continuar conforme a economia do país se recupere, dado que o governo americano necessita emitir altos volumes de dívida para financiar seu elevado déficit. O processo será gradual, oscilando com as ondas da pandemia, mas deve ganhar força com a recuperação da atividade e a queda do emprego.

Outro, a necessidade de controlar a escalada inflacionária doméstica, que fará o BC continuar a elevar a taxa Selic, indexador de 45% da dívida pública, provavelmente para além do que projeta o analista mediano do Focus (6% ao final de 2022). A inflação segue surpreendendo para cima e o risco de o BC perder o controle das expectativas inflacionárias tem aumentado.

Torço que se resista à tentação de usar a inflação no ajuste das contas públicas: a conta vem depois, não compensa. É hora de começar a se preparar para esse novo desafio fiscal.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Maria Cristina Fernandes: Bolsonaro pode perder corrida pelo dinheiro para governadores

Presidente se mostrou no encontro como um aliado arrependido do trumpismo

Dezessete chefes de Estado e a presidente da Comissão da União Europeia falaram antes do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula dos Líderes pelo Clima. O presidente do país “detentor da maior biodiversidade do planeta”, como Bolsonaro definiu o Brasil, começou a falar quase duas horas depois de a conferência virtual ter começado. E não pôde, a exemplo de Angela Merkel (Alemanha), Emmanuel Macron (França), Ursula Leyen (UE) e Cyril Ramaphosa (Africa do Sul), saudar, com uma estocada da boa diplomacia, a volta dos Estados Unidos, anfitrião do encontro, ao esforço contra o aquecimento global.

Os americanos voltaram ao Acordo de Paris um mês depois da posse do presidente Joe Biden e três anos e sete meses depois de o ex-presidente Donald Trump tê-lo denunciado. Os líderes europeus e da África do Sul não deixaram passar a oportunidade de lembrar Biden do passado muito recente do país que agora se arvora à liderança global do ambientalismo na tentativa de reconquistar um viés de “superioridade moral” perdido na era Trump. Bolsonaro, porém, não pôde fazer o mesmo porque, de todos os 40 chefes de Estado convidados para a conferência, foi o mais estreito aliado de Trump.

E foi assim que o presidente brasileiro se mostrou no encontro. Como um aliado arrependido do trumpismo, incapaz até mesmo de adotar a linha de outros infratores das metas ambientais, como o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. No comando de um país que, a exemplo do Brasil, não cumpriu o que havia acordado no Acordo de Paris, em 2015, Trudeau colocou o combate ao aquecimento global como prioridade que secunda o enfrentamento da covid-19. Como a pandemia nunca foi sua prioridade, Bolsonaro preferiu centrar seus esforços numa única mentira, a do empenho nacional pela redução dos gases do efeito-estufa.

Os argumentos foram os mesmos apresentados na carta enviada, na semana passada, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A carta parece ter sido tão pouco convincente que o presidente americano esperou a vez de David Kabua, presidente das Ilhas Marshall, país minúsculo do Pacífico que tende a desaparecer pelo avanço dos oceanos, mas não Bolsonaro. Biden deixou a sala da conferência virtual antes de o brasileiro começar a falar. A mensagem brasileira foi mais ponderada do que as da era Ernesto Araújo, mas distorce a responsabilidade do país pela emissão de gases estufa, traça meta de redução baseada numa pedalada (para trás) sobre as conquistas anteriores e comemora a matriz limpa do parque energético como feito de seu governo.

A conferência deixou claras as dificuldades de Bolsonaro em limpar a imagem do Brasil depois da devastação e do desmonte das instituições de fiscalização promovidas por seu governo. Por razões inversas, Biden também pisou em ovos em seu discurso, que abriu a conferência. Ciente de que uma parte importante do eleitor americano rejeita o discurso ambiental, falou mais em emprego do que em clima. Ancorou a necessidade de mudar a matriz energética do país com o desenvolvimento de novas tecnologias como meio para a geração de emprego. O temor do eleitorado se estende ao mercado. À tarde, de volta à tela, mal acabara de falar da necessidade do esforço conjunto para o financiamento das ambiciosas metas ali traçadas, as bolsas despencaram, alarmadas com aumento de impostos.

O presidente chinês, Xi Jiping, citado por Merkel, Macron e pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em função dos esforços na pauta ambiental que precedem os dos EUA, também tratou de seus interesses sem subterfúgios. Ao enfatizar o multilateralismo, deixou claro que as conquistas não decorrerão do novo protagonismo americano mas do conjunto das nações. Xi insiste em se apresentar como liderança dos países em desenvolvimento propugnando o reconhecimento dos esforços que estes têm feito no sentido de buscar o desenvolvimento sustentável.

Todos os chefes de Estado exibiram esforços maiores do que aqueles que têm sido efetivamente feitos. E todos se comprometeram com metas ambiciosas para 2030 a serem acordadas na conferência das Nações Unidas sobre o clima, em Glasgow, em novembro. Nenhum deles, porém, enfrenta descrédito tão grande sobre a distância a ser percorrida entre os esforços e as metas quanto Bolsonaro.

O primeiro teste se dará no acesso ao fundo de US$ 1 bilhão, mobilizado a partir da coalizão de EUA, Noruega e Reino Unido e de empresas como Amazon, Airbnb, Bayer, Nestlé, Unilever, Boston Consulting Group, McKinsey, Salesforce e GKS (ver reportagem na página A5). É um dinheiro a ser destinado para o mundo inteiro e não apenas para o Brasil como desejava o Palácio do Planalto. E até mesmo os governos subnacionais estarão elegíveis. Como o pagamento se dará por meio de resultados, e não antecipadamente para armar a Guarda Nacional, como desejava o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, as chances de o governo federal são mais reduzidas do que, por exemplo, as do Consórcio Amazônia, que reúne os nove Estados da região.

Por meio um plano chamado “Recuperação Verde da Amazônia Legal”, os governadores apresentaram projetos como apoio na certificação de produtos sustentáveis para acesso aos mercados nacional e internacional, incentivo à pecuária intensiva, redução de carbono nas atividades de mineração e fomento ao turismo ecológico. Os desembolsos se dão mediante averiguação, por consultores independentes, do desempenho acordado. Depois de carregar sozinho o fardo da herança trumpista na cúpula, Bolsonaro ainda corre o risco de ser ultrapassado, em casa, pelos governadores, no acesso ao dinheiro.

Murillo de Aragão: Dificuldade em enxergar o óbvio

Estamos perdendo a capacidade de valorizar o que existe de bom

O Brasil é uma das últimas fronteiras do mundo para investimentos. Há necessidades gigantescas na área de infraestrutura e existe um mercado de mais de 200 milhões de pessoas educadas para o consumo.

As oportunidades existentes são únicas. Talvez nós, brasileiros, não tenhamos uma clara noção do nosso potencial devido à nossa irresistível vocação para falar mal do país. Na linha do que é ruim a gente mostra; o que é bom a gente esconde.

O setor imobiliário, por exemplo, pode avançar de forma extraordinária com a expansão do crédito. Somos uma das sociedades mais interconectadas do planeta, sistema que resistiu mesmo com o aumento de 50% do tráfego na internet durante a pandemia.

No campo ambiental, além de possuirmos uma das melhores matrizes energéticas do mundo, somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta, mesmo com uma cobertura florestal que representa mais de 50% do território nacional. O agronegócio no Brasil, em sua imensa maioria, segue uma rígida legislação ambiental.

Com todo o fuzuê em torno das queimadas em nossas florestas, somos responsáveis por pouco mais de 3% das emissões globais de carbono. Os Estados Unidos, país campeão das narrativas em torno da defesa do meio ambiente, contribuem com mais de 14%. O pequeno Japão colabora com mais de 8% das emissões globais. E nenhum dos dois países é perseguido pela opinião pública mundial por questões ambientais.

“No final das contas, temos imensos desafios a enfrentar, mas o Brasil é melhor do que parece”

No campo político, apesar da lentidão exasperante, fomos além do que a maioria dos países de nossa dimensão consegue em termos de reformas. E continuamos a avançar, com a nova lei de saneamento, a lei de recuperação judicial, o marco do gás e a autonomia do Banco Central.

Em 2019, tínhamos pouco mais de 700.000 investidores na bolsa de valores. Hoje são mais de 3 milhões de brasileiros. E esse número deve triplicar nos próximos anos. Temos mais de 300 fintechs em operação e um consistente processo de desbancarização em curso.

No campo institucional, os atritos entre os poderes da República representam mais a impossibilidade de uma hegemonia antidemocrática do que a possibilidade de uma ruptura institucional. O Brasil vive um sistema político compartilhado que ajuda a impedir a violência política arbitrando os conflitos.

No entanto, existe uma infeliz preponderância do conflito político estéril sobre a solução para nossos principais desafios. O desejo de destacar o atrito prevalece sobre a vontade de resolver nossos problemas. As good news de nosso país são soterradas pelas más notícias, fazendo com que percamos uma visão mais precisa da realidade.

No final das contas, temos imensos desafios a enfrentar, mas o Brasil é melhor do que parece. Isso, porém, não parece interessar a boa parte de nossa opinião pública nem às nossas autoridades, que se concentram mais no conflito do que nos desafios. Disse Clarice Lispector, “o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar”.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735

Ricardo Noblat: Como de hábito, Bolsonaro mente da manhã à noite

Quem o pariu que o embale

O presidente Jair Bolsonaro acordou e foi dormir ontem mentindo, que é o que ele sempre sabe fazer de melhor.

De manhã, mentiu ao mundo na abertura da Cúpula do Clima ao dizer que “o Brasil está na vanguarda no enfrentamento ao aquecimento global”. Não está, já esteve.

Mentiu à noite nas redes sociais ao recomendar a cloroquina como remédio eficaz contra a pandemia do coronavírus.

A MM (mentira matinal) parece ter sido bem aceita por diplomatas que servem ao presidente Joe Biden, o organizador e anfitrião da cúpula. Eles gostaram do tom do discurso de Bolsonaro.

A MN (mentira noturna) pode ter agradado os devotos que a escutam como prova de coerência, mas somente a eles.

“Eu tomei um negócio ano passado, não vou citar o nome para não cair a live, mas se eu tiver um problema, vou tomar de novo”, prometeu Bolsonaro.

O desmatamento só cresce. Ao contrário do que disse, ele não está dobrando o orçamento das atividades de fiscalização ambiental.

À falta de vacinas porque o governo não as providenciou a tempo, o vírus segue matando. A culpa, segundo Bolsonaro, é de governadores e prefeitos que adotam medidas de isolamento.

Como o discurso da manhã foi lido, Bolsonaro não se enrolou. Como nas redes sociais ele improvisa, foi uma confusão só.

“Impressionante como só se fala em vacina”, reclamou Bolsonaro, que em seguida comparou a doença do vírus com os cânceres de mama e de próstata que ele considera tão mortais quanto.

Bolsonaro tomou emprestado aos governos que antecederam ao seu as ações em prol da preservação da natureza no Brasil.

Escondeu que o país é o campeão em perdas de florestas no mundo. Só de 2019 para 2020, foram eliminados 1,7 milhão de hectares de floresta primária no Brasil.

Isso é mais do que três vezes o que perdeu o segundo colocado, a República Democrática do Congo.

Comprometeu-se a eliminar “o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal” em vigor há 9 anos. Malandragem pura e direto na veia.

Na prática, pediu 19 anos de carência para cumprir a lei. E joga tudo nas costas dos próximos quatro governos.

Chega ou quer mais?