vacina

Cacá Diegues: O signo da esperança

Biden anunciava uma volta à normalidade democrática que sossegou nossos corações, como o triunfo dos Aliados

Uma irmã de minha avó, a quem chamávamos de tia Sinhazinha, foi enfermeira militar na Força Expedicionária Brasileira (FEB), lutando nos campos da Itália durante a Guerra no final dos anos 1940. Essa minha tia-avó, a tenente Olímpia Camerino, cuidava com afeto dos filhos de suas sobrinhas cada vez que a visitávamos depois de seu retorno vitorioso ao Brasil. Tia Sinhazinha nos contava então, com modéstia e simplicidade, histórias passadas durante a guerra que me fascinavam. Numa delas, cercada numa colina italiana por força inimiga muito mais numerosa, nossa tropa foi salva por um general esperto que mandou espalhar que os inimigos estavam doidos para se render, por pura exaustão. Como estavam sendo informados de que os italianos não aguentavam mais e queriam se entregar, nossos rapazes multiplicaram a valentia e derrotaram o bando de Mussolini que, ainda que majoritário, acabou se rendendo.

Me lembrei de tia Sinhazinha e de suas histórias durante a emocionante posse de Joe Biden, o líder sereno, e Kamala Harris, a vice afro-asiática, no Capitólio norte-americano. Depois de quatro anos de voluntarismo, caos autoritário e suplício trumpista, o novo presidente anunciava uma volta à normalidade democrática que sossegou nossos corações, como o triunfo dos Aliados há mais de 75 anos. Em 1945, a vitória militar era sobre a Alemanha, a Itália e o Japão, o famigerado Eixo. Mas se tratava sobretudo do fim do nazismo, que ameaçava o mundo com sua barbárie organizada e desumana, derrotado por ideais de fraternidade sem preço, liberdade individual e eventual igualdade. E pelo progresso que o mundo haveria de conhecer a partir dali.

Os Estados Unidos eram nosso jovem herói nessa saga, o país que acendia esse sol em nossas vidas, o responsável por essa luz que trouxe com ela os brinquedos e os objetos domésticos de plástico, as máquinas movidas a combustível fóssil, uma cultura universal imposta por filmes de cinema e música popular que ignorava o particular de cada um de nós. Nascia uma visão nada cínica da política, a fantasiosa esperança numa república democrática liberal, formulada e fundada quando nada do tipo existia no mundo e, dois séculos depois, ainda era original. O alvorecer era nosso.

Depois tudo isso foi passando, nossos sonhos foram sendo esmagados por uma Guerra Fria polarizada e triste, em que o Brasil também se dividiu radicalmente. Acho que tínhamos saudades de cowboys de verdade e bailarinas de mentira, mas era fraqueza revelar. Até que Joe Biden nos acorda para um novo sonho, a anunciar que nunca mais haverá supremacia branca, racismo e desigualdade de qualquer espécie, que nunca mais ninguém será discriminado por orientação sexual e identidade de gênero, nunca mais serão deportadas crianças imigrantes ou seus pais, nunca mais tirania do dinheiro e pandemia com mortes que não provam nada. (Como escreveu outro dia nosso Roberto DaMatta, “é doloroso ver a morte, que devia ser uma exceção, se tornar pavorosa rotina”.) Este é o fim da guerra incivil, “the UnCivil War” — a preciosa democracia, como sempre a sonhamos, prevaleceu.

“Política não precisa ser fogo que tudo destrói”, disse Biden no discurso de posse, “não precisa levar à desunião”. Ele jurou defender a verdade e derrotar a mentira (segundo analista de respeito, parece que Donald Trump, em 4 anos, difundiu cerca de 30 mil mentiras). “Nossa história tem sido uma luta incessante entre o ideal americano de que todos somos criados iguais e a feia realidade do racismo, do nativismo, do medo e da demonização que há muito tempo nos divide. (...) Vamos abrir nossas almas em vez de endurecer nossos corações.” E completa, quase épico: “Uma turba selvagem tentou usar a violência para silenciar a vontade do povo. Não aconteceu, nunca vai acontecer. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nunca!”.

Jornalista perguntou à poeta afro-americana Amanda Gorman, 22 anos, se alguém da equipe de Biden a havia orientado sobre o poema que escrevera e que leria durante a cerimônia de posse. Ela disse que a única indicação que recebera tinha sido não tratar os adversários políticos com ódio. Amanda leu durante a posse versos em que dizia: “Onde podemos achar luz nesta sombra que não acaba nunca?”. Sem conhecer sua pergunta, o presidente eleito a respondeu com um discurso cujos temas são a esperança, a união e o esforço pela democracia.

O que pensar de Joe Biden para o futuro do mundo e dessa esperança que a política americana atira agora sobre nós, depois de tantos anos de desilusões?

Fernando Gabeira: O Plano B somos nós

Vamos esperar que Bolsonaro se ilumine?

Para o Brasil escapar de tragédias maiores, precisa vacinar 150 milhões de pessoas no prazo mais rápido possível.

O governo é incapaz de realizar esse plano de vacinação. Faltam vontade, competência e habilidade diplomática. Qual é a saída?

Derrubar o governo não basta. É preciso também tentar, simultaneamente, salvar vidas, pois, cada vez mais, elas estão em jogo.

Se todos compreendessem a urgência dessa tarefa, veriam que, na realidade, podemos contar com o próprio esforço. Bolsonaro e Augusto Aras nos ameaçam com um golpe, é tudo que sabem fazer. São tão estúpidos que nem percebem o mundo que os envolve.

E é sobre o mundo que precisamos conversar. As relações internacionais não podem ser monopólio de um pequeno grupo de fanáticos. Precisamos, de todas maneiras, romper o isolamento do país e deixar dentro de suas linhas estreitas apenas o governo e seus seguidores.

Precisamos de vacina num momento em que não há abundância: grande parte já foi comprada pelos países ricos.

Percebo que os governadores se movem mas encontram dificuldades. Para um só estado, se colocar no mercado internacional é difícil. Mas talvez não seja tanto para um consórcio de estados. A Bahia e outros estados do Nordeste poderiam tentar fechar negócio com a Sputnik V. Não há autorização da Anvisa? Ela é muito parecida com a de Oxford, que já foi analisada. E já foi aprovada em muitos países.

A Argentina está capacitada a produzir a vacina Oxford-AstraZeneca. Vai exportar para a América do Sul, menos para o Brasil. Mas o Rio Grande do Sul não poderia estabelecer uma relação com o governo argentino e abrir uma exceção? Nesse movimento, poderia carregar também Santa Catarina.

O governo brasileiro proibiu empresas de comprar vacinas. Isso é inconstitucional. A obrigação do governo é fornecer vacinas gratuitas para todos e não se meter em iniciativas particulares.

Um pool de empresas poderia negociar com a Pfizer, a Moderna e a Janssen, que está por vir, e, além de vacinar seus funcionários, doar grandes partidas para a sociedade.

Naturalmente que um plano nacional de vacinação é mais eficaz. Mas o governo não consegue comprar tudo. A iniciativa passa para quem tiver as vacinas nas mãos; ninguém conseguirá evitar que os trabalhadores da saúde a apliquem, ainda que sejam vistos pelos burocratas como desobedientes.

É possível dizer que talvez seja tarde demais. A ineficácia do governo e seus preconceitos contra a China foram longe.

Mas, ainda assim, é possível estabelecer um diálogo com a China fora do âmbito do governo.

O problema é que ficamos dependentes de China e Índia. Juntas elas têm quase 3 bilhões de habitantes. Só na primeira fase, a Índia quer vacinar 300 milhões. A China pretende vacinar 50 milhões até o Ano Novo Lunar, que cai em 14 de fevereiro. É muita demanda interna.

Um movimento nacional pela vacina não seria mais apenas para pressionar Bolsonaro. Ele já é uma carta fora do baralho, na medida em que fracassou parcialmente na mais importante tarefa nacional.

A campanha publicitária pela vacinação já está sendo feita por artistas independentes. Se logramos, de alguma forma, negociar a vacina, talvez possamos romper com esse impasse doloroso.

É possível argumentar que talvez seja tarde. O ideal era ter compreendido isso antes, mas seria difícil nos convencer quando o fracasso do governo ainda não era nítido.

O vírus não vai embora. Pelo contrario, ele se adapta à realidade num ritmo mais rápido do que muitas cabeças humanas. Enquanto tivermos a pandemia, a vacina sera a única saída estratégica. Não há escolha.

Vamos esperar que Bolsonaro se ilumine? Ou que Ernesto Araújo torne-se simpático ao governo chinês ou mesmo ao americano?

Tanto na sua política internacional quanto nos conselhos cotidianos para romper o isolamento, ignorar máscaras, tomar hidroxicloroquina, eles nos levam à autodestruição.

Diante da grande tarefa, o governo é incapaz. Somos o plano B, se a sociedade não ocupar também esse espaço, travaremos uma estéril batalha verbal.

O Estado de S. Paulo: Média de apoio a Bolsonaro só supera índice de Dilma na fase do impeachment

Segundo estudo da UERJ, alinhamento dos deputados com o líder do governo nas votações na Câmara é maior apenas que o registrado antes do impeachment em 2016

Daniel Weterman e Camila Turtelli, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro contou com uma base de votos na Câmara menor que a de antecessores nos dois primeiros anos de mandato. Mesmo com o apoio de partidos do Centrão e o alinhamento maior de deputados desse bloco ao Palácio do Planalto, a adesão a Bolsonaro supera apenas a observada durante o governo de Dilma Rousseff (PT) pouco antes do impeachment, em 2016. Para cientistas políticos ouvidos pelo Estadão, o quadro representa risco para o presidente no momento em que cresce a pressão por seu afastamento.

Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), revela que, na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro teve, em média, apoio de 72,5% na Câmara. O índice considera o alinhamento dos deputados com a liderança do governo em todas as votações, excluindo aquelas nas quais houve consenso, como o decreto de calamidade pública para enfrentar a pandemia de covid-19.

Apesar de ter maioria na Câmara para aprovar projetos de seu interesse, Bolsonaro enfrenta dificuldades. Não sem motivo: o porcentual de 72,5% indica que o apoio parlamentar ao governo é inferior à base que sustentava seus antecessores desde a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 2010).

A média de apoio ao governo em votações nominais na Câmara no primeiro mandato de Lula, por exemplo, foi de 77,1% até junho de 2004 . Já o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o governo após o afastamento de Dilma Rousseff, obteve respaldo de 73,7% dos deputados no período em que permaneceu no cargo, até o fim de 2018. Nos meses que antecederam o impeachment de Dilma, no entanto, a adesão ao governo petista era de 58,2%.

Agora, diante do agravamento da pandemia de covid-19 e de erros do governo na condução da crise, a aprovação ao governo Bolsonaro caiu e foram registrados nos últimos dias em diversas cidades panelaços e carreatas com o mote “Fora Bolsonaro”. O presidente mudou a estratégia de comunicação, como mostrou o Estadão, e agora aposta na chegada das vacinas ao Brasil para superar o desgaste. Na arena política, Bolsonaro tem distribuído cargos e emendas para indicados do Centrão.

O cenário, no entanto, é de muita turbulência. Partidos de oposição como PT, PDT, PSB, Rede e PC do B prometem protocolar nesta terça-feira uma ação que pede a saída de Bolsonaro, sob o argumento de que ele tem sido negligente com a saúde da população.

Bolsonaro, por sua vez, se movimenta para eleger o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), líder do Centrão, como presidente da Câmara. O principal adversário de Lira é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e por uma frente de siglas de centro e de esquerda.

Cabe ao presidente da Câmara arquivar ou dar andamento a pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Atualmente, há 56 pedidos ativos de afastamento de Bolsonaro. A expectativa é que se Lira ganhar a eleição vai engavetar todos eles.

‘Cálculo político’

“O alinhamento nas votações é um indicador insuficiente para medir a possibilidade de impeachment, mas, certamente, sinaliza que a perda de apoio entre os parlamentares pode influenciar nas articulações para evitar a abertura de um impeachment”, afirmou a cientista política Débora Gershon, uma das autoras do estudo do Observatório do Legislativo Brasileiro. “O cenário atual, com queda de popularidade, é árido para o presidente, mas ainda não coloca o impeachment à vista. O elemento novo é o aumento da temperatura política fora do Congresso. Isso, sim, muda o cálculo político do parlamentar.”

Com a adesão ao governo, o Centrão se aproximou ainda mais de outros partidos conservadores, desde 2019 fiéis ao governo, como PSL e PSC. A distância desse grupo com a oposição criou um “fosso” no centro político da Câmara e aumentou a polarização nas votações. No ano passado, de acordo com o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, nenhuma legenda ficou “em cima de muro”.

“A base é fluida e instável porque são poucos os que acreditam verdadeiramente nas pautas do governo, exceto a econômica. Por isso, a cada votação dá-se novo rearranjo de forças. O Centrão segura, mas não garante”, disse o deputado Fábio Trad (PSD-MS), integrante de um dos partidos que apoiam Lira, mas que não declarou em quem vai votar.

Durante o ano passado, quando o Brasil começou a enfrentar a pandemia de covid-19 e o Congresso dedicou a maior parte dos projetos ao enfrentamento da crise, os deputados mais alinhados ao governo nas votações foram PSL, PL, Progressistas, Patriota, Novo, Republicanos, PSC e MDB. As notas médias de governismo ficaram próximas a 8, em uma escala que vai de 0 a 10. Na outra ponta, como era esperado, os oposicionistas PSOL, PT, PC do B, Rede, PSB, PDT, PV e Cidadania se mantiveram distantes da orientação do Planalto nas votações, com notas de 1 a 4.

El País: 53% apoiam impeachment de Bolsonaro, mostra pesquisa Atlas

Pico favorável a processo para saída do presidente só não é maior que em maio e se dá em meio ao recrudescimento da pandemia e a comoção com a crise de Manaus

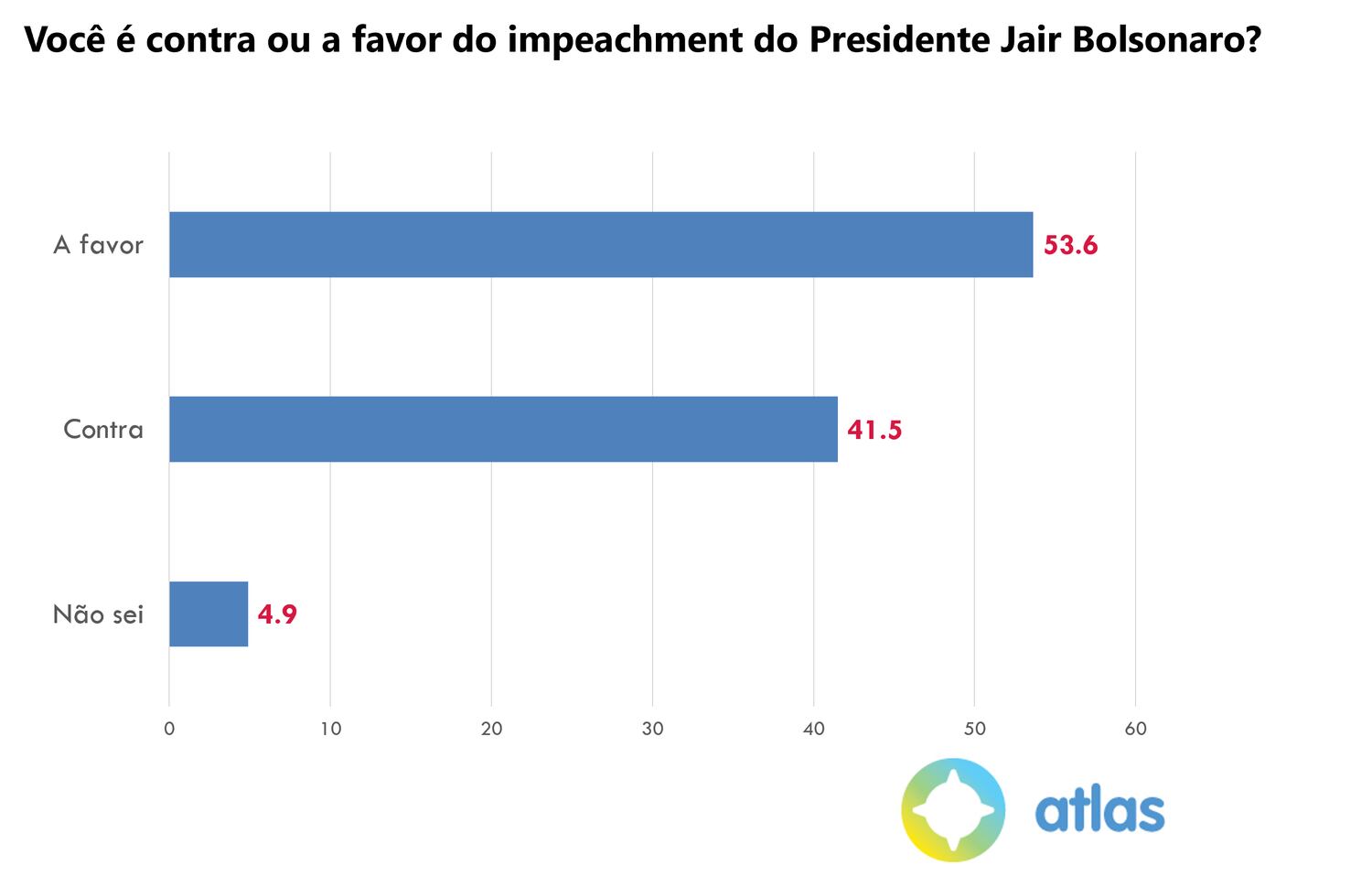

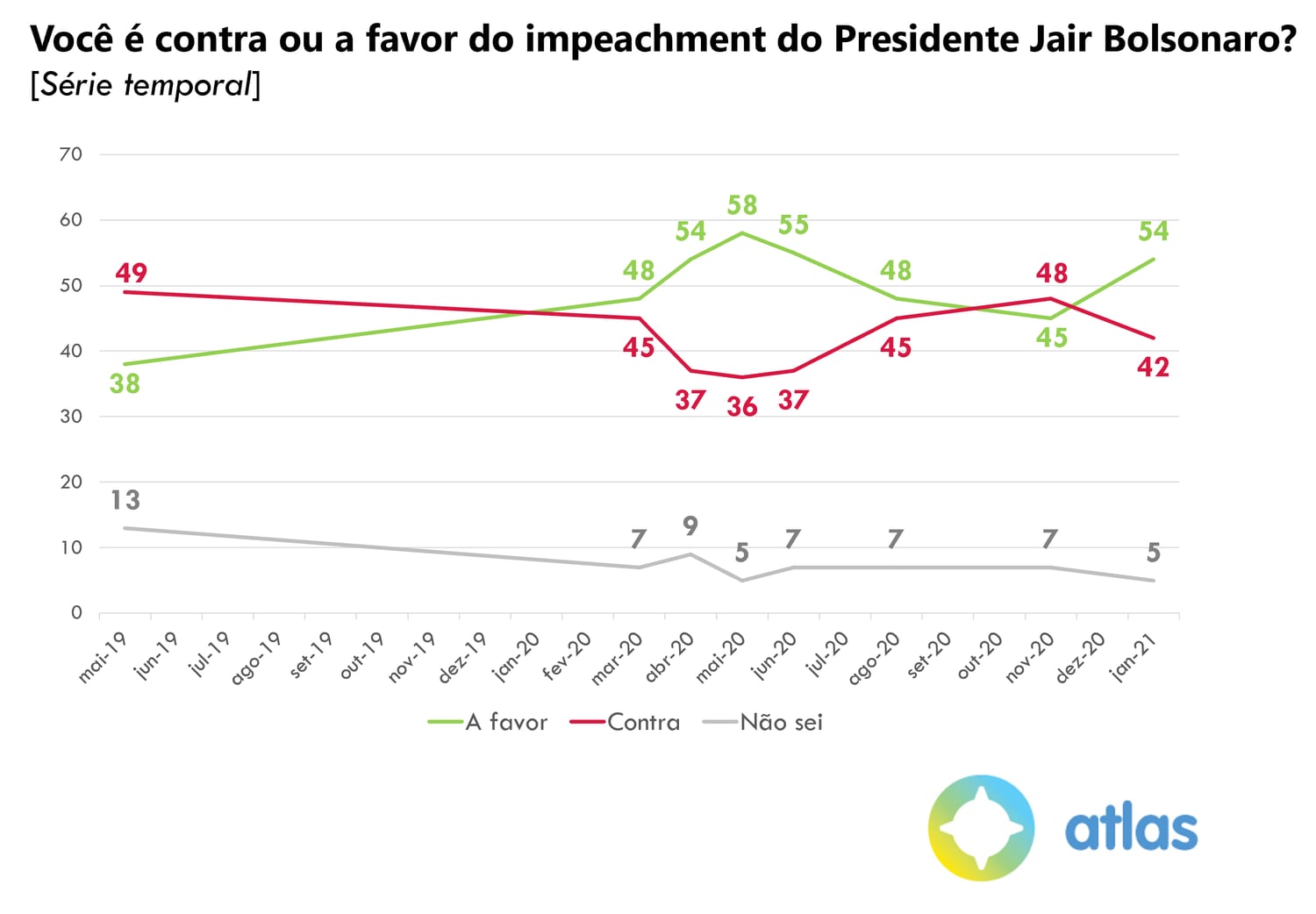

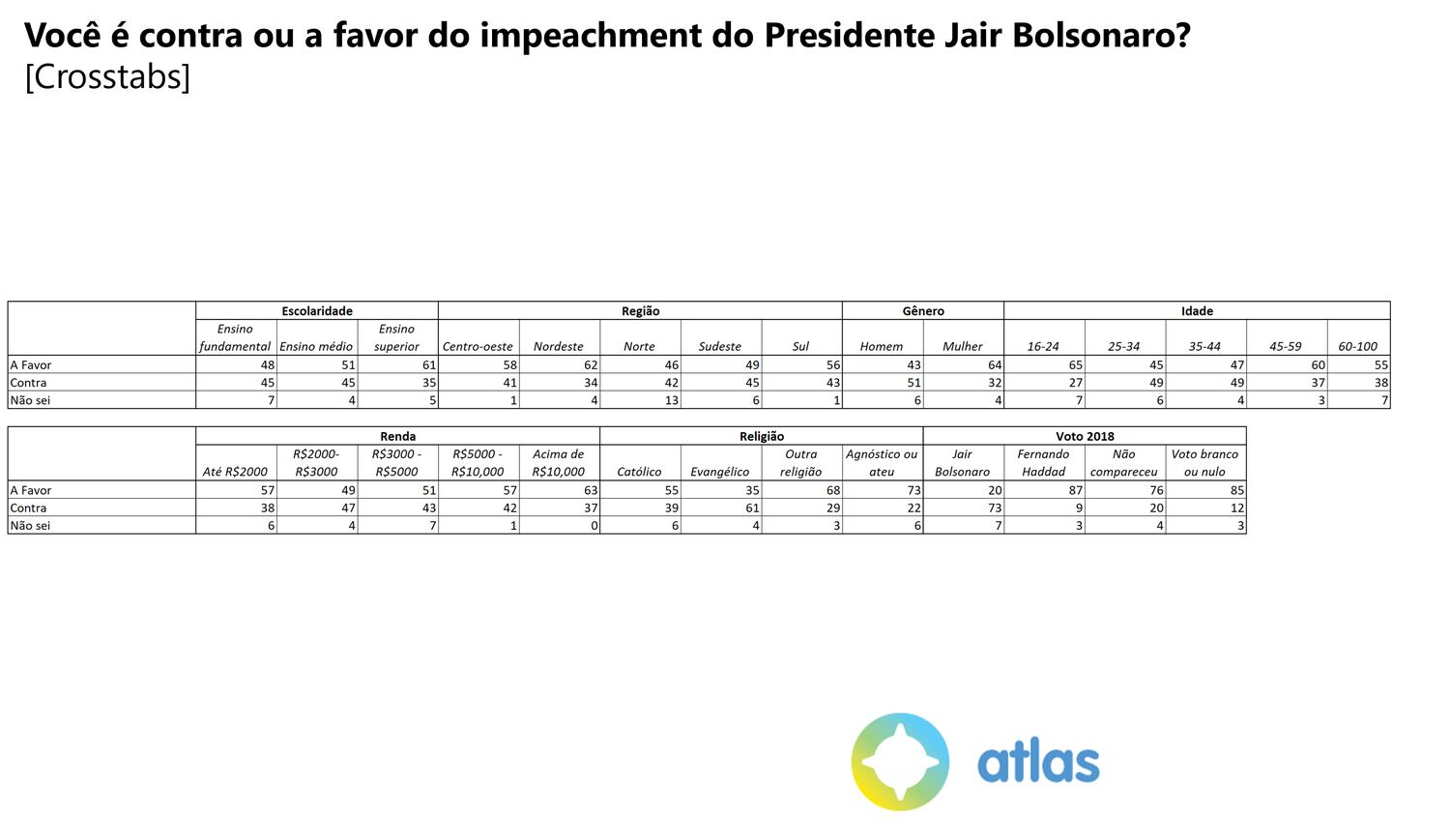

Para 53% da população brasileira é hora de submeter Jair Bolsonaro a um processo de impeachment. O número emerge da pesquisa Atlas divulgada neste domingo, quando surgem carreatas em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro pedindo a destituição do mandatário e o tema volta a ganhar atenção em Brasília em meio ao recrudescimento da pandemia e a crise do oxigênio em Manaus. O apoio ao impeachment ―que se espalha em todas as regiões e faixas de renda, mas é mais forte entre as mulheres e no Nordeste― está no patamar mais alto desde maio, quando alcançou 58% na série histórica medida pela empresa.

“Nós acompanhamos de perto esse número e há volatilidade, mas parece haver uma estabilidade desse patamar mais alto de apoio ao impeachment”, analisa Andrei Roman, CEO do Atlas, comentando o levantamento que tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e cujas entrevistas foram encerradas neste domingo. “53% é um limite ainda muito perto entre ter maioria ou não ter maioria. Se esse número chegar a 60%, aí podemos falar de uma maioria contundente que coloca pressão sobre o Congresso como foi com Dilma Rousseff”, segue Roman.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem tem prerrogativa de levar à análise os pedidos de impeachment que chegam até ele e, até o momento, ele diz que não vai fazê-lo. A Câmara vai eleger em 1° de fevereiro o seu novo comando. Os dois principais nomes são Baleia Rossi (MDB), apoiado por Maia e pela oposição, e Arthur Lira (PP), apoiado pelo bolsonarismo ―nenhum vinha se comprometendo a analisar os pedidos de impeachment, tornando o fator evolução da opinião pública ainda mais crucial na questão. Neste domingo, no entanto, Baleia Rossi citou o tema e cobrou o adversário pelo Twitter: “O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos de impeachment. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?”

A pesquisa Atlas, que deve divulgar nos próximos dias aprovação do presidente Bolsonaro e cenários para as presidenciais de 2022, mostra três pilares de resiliência do bolsonarismo no momento: os mais pobres, os homens e os evangélicos. Se na população em geral o apoio ao impeachment vai a 53%, entre os evangélicos esse número cai para apenas 35%, entre os homens cai para 43%, contra 64% de apoio à destituição entre as mulheres. “É ali nos evangélicos que o bolsonarismo é mais resiliente, porque se combinam vários fatores, sociais, culturais”, analisa Roman.

Os números também mostram como Bolsonaro perdeu apoio entre os mais ricos, uma fatia essencial para pavimentar sua vitória eleitoral em 2018. Para que os que têm renda acima de 10.000 reais, o apoio ao impeachment é 63%, quase o mesmo patamar dos que apoiam a caída do ultradireitista no Nordeste (são 62% contra 46% na região Norte, por exemplo).

“Quando os mais ricos aderem ao impeachment, é natural que o tema ganhe mais proeminência porque eles têm mais influência na mídia, no setor produtivo”, afirma Roman. Uma das grandes perguntas nas próximas semanas é em que velocidade a “conversão” de uma fatia mais pobre ao bolsonarismo, alavancada pelo auxílio emergencial finalizado em dezembro, pode se desfazer.

Pandemia, crise de Manaus e a opinião pública

A crise de Manaus também foi um fator político relevante nos últimos dias. Foi, por exemplo, o estopim para o primeiro grande panelaço em meses contra o presidente e que o termo impeachment aumentou em buscas na internet. Foi também nesta esteira de reveses na gestão da pandemia, que inclui atrasos na campanha de vacinação, que surgiram novas manifestações de rua pela saída do presidente. Houve carreatas neste sábado em capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Fortaleza promovidas pela oposição e grupos de esquerda. Neste domingo, novas carreatas, desta vez puxadas pela direita, aconteceram ao menos em São Paulo e no Rio. A novidade foi a participação dos grupos que foram protagonistas na mobilização pela saída de Dilma: MBL (Movimento Brasil Livre) e Vem Pra Rua. Os atos foram modestos.

A pesquisa Atlas foi realizada entre 20 e 24 de janeiro, com a participação de 3.073 entrevistas feitas por questionários aleatórios via internet. Eles são calibrados por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira (veja aqui os números na íntegra).

Alon Feuerwerker: Impeachments (e ensaios de impeachment) comparados

E o governo Jair Bolsonaro chegou naquele momento bastante comum no Brasil dos últimos trinta anos, desde a volta das diretas, quando a popularidade cai e a oposição joga o impeachment na roda para mobilizar a rua. Cada situação específica tem seus predisponentes e desencadeantes, mas o cenário por aqui costuma repetir-se. É interessante então traçar as comparações. Bolsonaro está melhor ou pior que os antecessores nessa hora?

Está, sem dúvida, melhor que Fernando Collor de Mello. Ao menos por enquanto. Collor vinha de ver falhar o plano econômico com o qual pretendera matar a superinflação. A popularidade tinha despencado. E seu apoio orgânico na imprensa tendia a zero. E seu projeto de Brasil Novo, do qual a “nova política” é legítima descendente, pressupunha a rejeição aos políticos e ao chamado fisiologismo, rótulo recentemente repaginado com o nome de velha política.

Quando Collor foi emparedado pelas acusações do irmão Pedro, faltaram-lhe redes de proteção.

Bem diferente de Fernando Henrique Cardoso no episódio do chamado estelionato eleitoral de 1998-99.

Depois de reeleger-se cavalgando o real forte, FHC viu desvalorizar a moeda na largada do segundo mandato. Sua popularidade ruiu. O impeachment chegou a ser aventado por grupos petistas não majoritários no partido, mas FHC beneficiou-se de quatro fatores: apoio empresarial, de imprensa e parlamentar sólidos e uma certa aversão social a ”impichar” o segundo presidente eleito na redemocratização, pouco depois de terem feito isso com o primeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva tomou pela proa uma ameaça de impeachment na crise de 2005, desencadeada pelas acusações de Roberto Jefferson. Mas nunca perdeu o núcleo de sua base de sustentação social, e um ano antes tinha começado o movimento de abrir o primeiro escalão à participação do que hoje se chama de partidos de centro. Depois de navegar em mar turbulento naquele ano, Lula entrou em 2006 com águas bem mais tranquilas.

E Dilma Rousseff?

Mesmo com a popularidade declinante após as manifestações de 2013, conseguiu reeleger-se em 2014 imputando aos adversários a intenção de uma economia duramente austera. Quando ela própria aplicou algo assim, a oposição aproveitou o colapso do apoio social ao governo para derrubá-la. Ajudaram para isso as circunstâncias do então presidente da Câmara dos Deputados. Que fora eleito contra a presidente da República.

Dilma não teve em 2016 as redes de proteção de FHC em 1999.

E é bom lembrar também as diferentes atitudes dos vices. Se o vice não é parte da articulação, a missão de remover o titular fica bem mais complicada.

E Jair Bolsonaro? O núcleo da base social dele está preservado em termos numéricos. Há alguma corrosão por causa do manejo da Covid-19, mas será preciso acompanhar para saber se o presidente voltará a mostrar resiliência ou se desta vez vai continuar murchando. A barragem de imprensa é forte, mas ele tem seus canais para articular alguma resistência. E no parlamento os candidatos dele têm boas chances por enquanto de presidir as duas Casas.

O que não chega a ser garantia absoluta, mas é útil quando o jogo começa.

Este é o quadro no momento. E essas são as variáveis a acompanhar.

*Alon Feuerwerker é jornalista e analista político/FSB Comunicação

Míriam Leitão: Impeachment pelo passado e futuro

Dos argumentos contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o mais fraco é o de que não podemos “banalizar” esse instrumento. A lei é para ser usada, e em nenhum outro caso anterior a este fez tanto sentido iniciar o processo de punição que é previsto na Constituição e em lei de 1950 para o caso de o presidente cometer crime de responsabilidade. Bolsonaro incorreu em vários crimes, inclusive comuns, desde que assumiu o cargo.

Não é a primeira vez que escrevo isso neste espaço. Em maio do ano passado escrevi que era necessário não ter medo de encarar o impedimento, sempre traumático, mas agora necessário para salvar vidas. Em outras colunas, listei os artigos das leis do país que ele tem ferido constantemente. No ano passado ele escalou nos ataques às instituições justamente quando o Brasil começava o enfrentamento a um vírus mortal. É uma dupla perversidade.

O impeachment da presidente Dilma não foi apenas por um preciosismo fiscal, por uma singela pedalada, como ficou na memória de muita gente, da mesma forma que Collor não foi abatido por um Fiat Elba. Com seus erros de decisão, sequenciais, Dilma desmontou a economia. A recessão destruiu 7% do PIB em dois anos, a inflação voltou a dois dígitos, o desemprego escalou, o déficit e a dívida deram um salto. Tudo isso derrubou sua popularidade e ela não teve sustentação política. Não foi um golpe. Foi o uso do impeachment por crime de responsabilidade fiscal, e num contexto de descobertas de assalto aos cofres da Petrobras para financiamento político.

Os crimes de Jair Bolsonaro estão em outro patamar de gravidade, porque atentam contra a vida. A falta de coordenação federal da pandemia matou brasileiros. Ele estimulou o agravamento da pandemia por atos, palavras e omissões. Se permanecer intocado e com o seu mandato até o fim, a história será reescrita naturalmente. O impeachment da presidente Dilma parecerá injusto e terá sido. E isso porque diante de crimes muito mais graves do que os que provocaram a desordem econômica, as instituições cruzaram os braços e lavaram suas mãos deixando Bolsonaro protegido.

O presidente faz seus movimentos ameaçadores diante de instituições inertes ou coniventes. A nota do procurador-geral da República, Augusto Aras, é inconcebível. Ele não apenas diz que não fará seu papel constitucional, como ameaça o país com uma insinuação de estado de defesa. Isso é a antessala de um golpe. Bolsonaro mais uma vez, nos últimos dias, usou as Forças Armadas para intimidar o país. E elas silenciam. Ajudaram desde o início o presidente com seus silêncios, suas palavras ambíguas, e sua presença ao lado de um ex-tenente que virou capitão quando passou, com desonra, para a reserva.

O Congresso é o próximo passo que está sendo dado pelo presidente. Ter políticos submissos na presidência das duas Casas será a etapa final para a blindagem. Bolsonaro avança nesse propósito com a ajuda inclusive dos partidos de esquerda, como PT e PDT, que deram oficialmente seu apoio a Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o senador que diz serem “escusáveis” os erros do governo. Que escusa existe para o caso de Manaus? Pessoas morreram sufocadas porque o governo não ouviu os alertas dos próprios funcionários do Ministério da Saúde, numa terrível cronologia da tragédia. O ministro lá esteve e voltou prescrevendo tratamento que a ciência comprovou que é ineficaz. E o estado precisava de oxigênio. Na Câmara também avança o candidato com o apoio do Planalto.

Bolsonaro quer demonstrar superioridade e que tudo está dominado. Tem chances de colocar submissos nas presidências das duas Casas, a PGR já está em suas mãos, as Forças Armadas aceitam ser o espantalho dos democratas. Muitos dizem não ser estratégica a defesa do impeachment agora, porque ele seria barrado pela anomia das instituições. Isso não é argumento para não defender o impeachment do presidente Bolsonaro. Ele cometeu inúmeros crimes e precisa responder por eles. Se a democracia brasileira não tiver forças para tanto, ela mudará o passado. Serão injustos os impeachments anteriores. O mais grave, contudo, não é a mudança do passado, mas a do futuro. Brasileiros estão morrendo hoje pela gestão criminosa da pandemia. Em nome dos sem futuro a democracia brasileira precisa encarar o seu maior desafio.

Rolf Kuntz: Doentes sufocados e democracia ameaçada - O país de Bolsonaro

Riscos para o Brasil se multiplicam enquanto se prolonga o atual desgoverno

O mais incompetente e mais tosco chefe de governo da História do Brasil seria menos danoso se fosse apenas – apenas? – um destruidor do meio ambiente, como parecem considerá-lo alguns estrangeiros. Mas ele é muito pior que isso. Suas ações e omissões afetam a economia, comprometem a saúde e a segurança dos brasileiros, sujam a imagem do País e ameaçam as instituições democráticas. “Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas”, disse o presidente Jair Bolsonaro no dia 18, em mais uma arenga de tom golpista, uma de suas atividades mais notórias em janeiro.

Na mesma semana, recém-iniciada a vacinação contra a covid-19 no Brasil, os governos da China e da Índia retardaram remessas de vacinas e de insumos, em clara retaliação a ofensas e a decisões diplomáticas subordinadas à orientação do presidente Donald Trump. O governo brasileiro havia se desentendido com dois dos cinco Brics, sócios do País num banco de desenvolvimento e com alto potencial de cooperação. O reinício dos embarques foi pouco depois anunciado por autoridades indianas e chinesas, mas o recado transmitido nos dias anteriores havia sido inequívoco. Ainda assim, Bolsonaro insistiu em prestigiar publicamente seu desastroso ministro das Relações Exteriores – afinal, um cumpridor das ordens do presidente e de seus filhos.

Enquanto o governo federal se enrolava nos próprios erros, doentes sufocavam e morriam com falta de oxigênio, no Amazonas, por onde o ministro da Saúde havia passado, pouco antes, pregando uso da cloroquina e tratamento precoce. Quando a tragédia virou escândalo nacional, e logo mundial, o governo de Jair Bolsonaro se mexeu para mandar oxigênio a Manaus, onde familiares e amigos de doentes buscavam cilindros, como pudessem, para conter a mortandade.

Os mais crentes poderiam recorrer ao aplicativo TrateCOV, do Ministério da Saúde, com instruções para diagnósticos e tratamento precoce, incluído um kit para náusea e diarreia. Na quinta-feira, 21, o ministério tirou do ar o aplicativo. Segundo alegação ministerial, a plataforma era um projeto-piloto e o aplicativo havia sido invadido e ativado indevidamente.

O sistema, no entanto, havia sido lançado em Manaus, na semana anterior, e o Conselho Federal de Medicina e o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) haviam pedido sua retirada.

As mortes por falta de oxigênio compuseram um dos capítulos mais dramáticos da crise sanitária, em janeiro, quando o quadro da pandemia piorou em todo o País e o susto aumentou por causa de novas cepas de coronavírus. Médicos e autoridades apontaram como causas principais as imprudências no período de festas. Em alguns casos, governos estaduais e locais podem ter falhado. Quanto ao presidente, ou se omitiu ou errou, de forma explícita, combatendo a prevenção, menosprezando as mortes e dando os piores exemplos ao aparecer sem máscara e ao frequentar aglomerações.

Alguns desses ajuntamentos foram manifestações golpistas, com pedidos de intervenção militar. Em janeiro, o presidente encontrou inspiração no ataque de trumpistas ao Congresso americano. Algo pior, disse Bolsonaro, poderá ocorrer no Brasil se as eleições de 2022 forem realizadas sem voto impresso.

Foi uma clara ameaça, rechaçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por muitos políticos. Mas o presidente insistiu. Dias depois atribuiu aos militares o poder, impensável à luz da Constituição, de decidir sobre democracia ou ditadura. Chegou a usar o pronome “nós”, identificando-se como militar e inventando uma conspiração socialista. “Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo.”

Conspirações imaginárias são mentiras típicas do populismo e do golpismo. Trump falou da covid-19 como doença produzida na China, também acusada de espionagem por meio da tecnologia 5G. Bolsonaro imitou essa patacoada, agravada por atingir o maior cliente externo do agronegócio brasileiro. O presidente falou em “vachina”, fazendo campanha contra a vacina do Butantan e envolvendo Pequim em sua disputa com o governador de São Paulo.

Polimático na incompetência, Bolsonaro errou em quase tudo. Em 2019, omitiu-se e deixou a economia derrapar. Em seguida, no primeiro trimestre de 2020, o produto interno bruto (PIB) foi 1,5% menor que nos três meses finais de 2019. A crise econômica, por aqui, precedeu a covid-19. Houve esforço, como em todo o mundo, para atenuar os efeitos da doença. Mas a política de saúde, enquanto dependeu do poder central, foi catastrófica, a partir da militarização do setor.

Por tantas barbaridades, e principalmente pelos desmandos durante a pandemia, tornou-se muito difícil pensar na recuperação do País sem o impeachment de Bolsonaro. Crimes de responsabilidade, como falhas no combate à pandemia e participação em manifestações golpistas, têm sido apontados por especialistas. Podem faltar condições políticas para o processo. Quanto a bons motivos, sobram e multiplicam-se dia a dia.

Bolívar Lamounier: O canto de sereia do capitão

Seria conveniente que o presidente Bolsonaro falasse menos, ou com mais responsabilidade

A um capitão excluído das Forças Armadas por indisciplina é talvez possível dispensar um entendimento exato do artigo 1º., parágrafo único, da Constituição brasileira de 1988, onde se lê: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

A hipótese da dispensa fica, porém, sem efeito caso o referido capitão, por circunstâncias diversas, seja alçado à condição de presidente da República. Daí a gravidade da declaração proferida na última segunda-feira pelo sr. Jair Bolsonaro, afirmando que a existência de um sistema político democrático depende das Forças Armadas, declaração não só estapafúrdia, mas também eivada de um mal disfarçado tom de ameaça. Corretíssima, portanto, a interpelação que lhe dirigiu o general da reserva Santos Cruz, que apontou o disparate presidencial e qualificou como “covarde” o matiz de ameaça nele contido. No modo mais protocolar que seu cargo exige, também o vice-presidente Hamilton Mourão, ao mesmo tempo que descartou o recurso ao impeachment, frisou que a conduta de Jair Bolsonaro ainda não representa um risco para a democracia, mas que os contrapesos institucionais deverão ser acionados, naturalmente, caso tal risco venha a se configurar.

Nenhuma pessoa de bom senso exige conhecimentos constitucionais especializados do presidente da República, mas, no plano da realidade, e dada a natureza política do cargo que exerce, é lícito esperar que ele perceba a infinita complexidade dos processos políticos e, em particular, das relações entre militares e sistemas políticos. Estas variam no espaço e no tempo, entre países e ao longo da História, podendo-se facilmente identificar situações em que as Forças Armadas respaldaram as instituições democráticas e situações em que fizeram o oposto, contribuindo para a sua derrubada. No Brasil, em 1937, elas fizeram vista grossa para o advento da ditadura getulista. Em 1945, com o retorno dos “pracinhas” que haviam ido à Itália combater o fascismo, o marechal Mascarenhas de Moraes foi a Getúlio e disse-lhe sem meias-palavras para sair e que sua sucessão se daria mediante eleições limpas e livres.

Sobre o golpe de 1964 penso que não há e nunca haverá consenso. Há quem opine que os militares derrubaram o governo João Goulart com o objetivo de implantar uma ditadura e quem afirme o contrário, entendendo que o fizeram como uma intervenção preventiva, de curto prazo, para prevenir a tomada do poder pela esquerda. Certo é que o ciclo militar durou 21 anos e mesmo nesse período, sem exceção, a sucessão presidencial suscitou sérias dificuldades entre os comandantes militares. Exceção, se assim a podemos chamar, foi a de 1985, quando as disputas eleitorais e a mobilização popular culminaram na eleição do civil Tancredo Neves no colégio eleitoral. (João Figueiredo, o último dos presidentes generais, recusou-se a passar a faixa a José Sarney, vice de Tancredo Neves, mas esse é um detalhe já perdido na História.)

Nossos exemplos caseiros são minúsculos no cotejo com as catástrofes e os sofrimentos que se deram no século 20 como consequência das relações entre o poder político, de um lado, e forças militares e paramilitares, de outro. Desse ponto de vista, nada se compara ao advento dos regimes totalitários na Europa e na Ásia (Alemanha, URSS e China, principalmente).

Sobre o caso alemão permito-me reproduzir aqui o registro que fiz em meu livro Tribunos, Profetas e Sacerdotes, págs. 96-97: “No dia 02 de agosto de 1934, uma hora após a confirmação da morte do presidente Von Hindenburg, (Hitler) manda anunciar a fusão dos cargos de presidente da República e primeiro-ministro, que daquele momento em diante se concentrariam em suas mãos. No mesmo dia, os líderes das Forças Armadas e toda a oficialidade do Exército são convocados a jurar lealdade ao novo comandante em chefe. A forma do juramento era significativa: o Exército fora convocado para jurar fidelidade não à Constituição, não à Pátria, mas à pessoa física de líder: ‘Faço perante Deus este juramento sagrado: serei incondicionalmente obediente ao Führer do Reich e do povo alemão, Adolph Hitler, comandante supremo das Forças Armadas, e estarei pronto, em qualquer momento, como um bravo soldado, para hipotecar minha vida, nos termos deste juramento’”.

O que se passou nos anos seguintes não requer elaboração. O extermínio de milhões de judeus e de cidadãos de outras minorias é fato sobejamente conhecido. O que em geral não se sublinha na extensão necessária é o destino daqueles que hipotecaram a vida ao Führer. Ao fim da guerra, só na União Soviética cerca de 3 milhões de alemães se encontravam detidos como prisioneiros de guerra, sobrevivendo em condições atrozes até 1947.

Seria, pois, de toda a conveniência que o presidente Jair Bolsonaro falasse menos, ou falasse com mais responsabilidade, ou recorresse a assessores que lhe preparassem especulações mais adequadas.

*Sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências

Eliane Catanhede: O presidente sumiu!

Acossado pelas pesquisas e impeachment, Bolsonaro vira pária no próprio governo

O Brasil virou um pária internacional e o presidente Jair Bolsonaro vira um pária no seu próprio governo, onde generais, ministros, assessores e palpiteiros deixam o presidente para lá, enquanto preparam campanhas a favor da vacinação e escrevem mensagens para Joe Biden desconsiderando exatamente tudo o que pensa, diz, faz e representa Bolsonaro. É hora de interditar o presidente e agir para o governo não ruir.

A palavra impeachment circula lado a lado com o vírus, a popularidade despenca e protestos e panelaços pipocam pelo País, diante do fim das trevas nos Estados Unidos, da pandemia inclemente, a asfixia de Manaus, a variação ainda mais ameaçadora da Covid 19, o fim do auxílio emergencial, empresas quebrando, milhões de desempregados. O Planalto acordou.

Bolsonaro fala em “morte, invalidez e anomalia” ao se referir à “tal vacina chinesa do Doria”, diz “não vou tomar, ponto final” e faz campanha aberta contra a vacinação obrigatória. Se não tomar e morrer? Vale seu mantra: “E daí? O que eu posso fazer? Não sou coveiro”. Mas a campanha do seu governo passa a ser diametralmente oposta, enquanto ministros, parlamentares e empresários vivem um corre-corre para curar as feridas com a China e garantir insumos e doses.

Foi até um tanto patético o ministro do marketing, Fábio Faria, arrastar Pazuello, o chanceler Ernesto Araújo e o Zé Gotinha para receber, não uma, mas duas vezes, em São Paulo e no Rio, as mesmas duas milhões de doses da Oxford/Astrazeneca vindas da Índia. A vacinação já tinha começado no Brasil havia cinco dias, a quantidade de doses era um quinto das já disponíveis e só suficiente para uma parcela ínfima das prioridades. Logo, foi muito ministro para pouca vacina. E com discursos não sobre vacinas e sim sobre Bolsonaro.

O presidente combate isolamento e máscaras, mas seus ministros passaram a aparecer em público, mesmo ao ar livre e fora de aglomerações, devidamente mascarados. Ele é garoto propaganda da cloroquina, que custou caro às Forças Armadas, derrubou ministro e virou protocolo do Ministério da Saúde, mas o general Eduardo Pazuello tira o corpo fora e o documentos do ar, negando protocolos de “tratamento precoce”.

E Biden? O alvoroço começou cedo no dia da posse, para Bolsonaro se comportar feito gente grande, depois de encampar a lenga-lenga de fraude na eleição americana, demorar 38 dias e ser o último líder do G-20 a admitir a derrota de Donald Trump. O texto, de 15 parágrafos, valoriza as relações entre os dois países, as liberdades, a democracia, o meio ambiente e o Acordo de Paris. Logo, Bolsonaro deve ter assinado sem ler. O presidente é um, o presidente da mensagem para Biden é outro.

Vira e mexe, o tenente insubordinado, tornado capitão por força das regras, se autoproclama militar e põe as Forças Armadas numa enrascada, ao enveredá-las, via palavras e atos, por numa teia perigosa: a de insinuações e ameaças à democracia e às instituições, usando os nomes e símbolos das três Forças e até o ministro da Defesa. É hora de “meia volta, volver”. Ele cala, o governo e as Forças propagandeiam a democracia. Fica com a PGR acenar com estado de defesa.

“Quem manda sou eu, não abro mão da minha autoridade”, continuará gritando Bolsonaro, enquanto carrega criancinha em palanques, devora canapé em evento militar e deixa os garotos brincarem de líderes de algo como direita revolucionária armada. Há um vácuo na Presidência, mas ele vai controlar o Congresso, trancar o impeachment e deixar o governo manipular a opinião pública. A internet, o Centrão, as bancadas do boi, da bala e da bíblia e parte da esquerda fazem o resto. O Brasil é um pária internacional, com um presidente que mais ajuda sendo pária no seu próprio governo.

José Roberto Mendonça de Barros: A vacina comanda o cenário

O governo federal desprezou a aquisição de vacinas contra covid 19 num momento crucial

O cenário de 2021 no mundo ocidental será determinado pela velocidade e amplitude dos programas de vacinação. Só depois disso o ambiente ficará melhor e as medidas de distanciamento poderão ser gradualmente reduzidas. Neste momento, os grandes estímulos monetários e fiscais terão seus efeitos plenos e o crescimento na área de serviços moverá o PIB e o mercado de trabalho.

Com a posse de um presidente americano que sempre levou a sério a ameaça do vírus e que fará os maiores esforços para o sucesso da vacinação em massa, é possível imaginar que, na entrada do verão do hemisfério norte, um número crítico mínimo de cidadãos estarão imunizados, permitindo que os países desenvolvidos voltem a crescer de forma mais significativa. Isso se somará ao que já acontece na Ásia, onde o enfrentamento do covid-19 foi bastante bem sucedido (exceto na Índia), com a China liderando a expansão.

O crescimento passará a ser sincronizado em boa parte do planeta. O Banco Mundial, na sua revisão de janeiro, estima uma expansão neste ano de 3,5% nos Estados Unidos, 3,6% na Zona do Euro, 2,5% no Japão, 7,9% na China e 5,4% na Índia.

É um cenário construtivo, que permitirá enfrentar grandes questões já existentes, mas que foram agravadas na pandemia, especialmente a recorrente elevação das desigualdades, em várias dimensões, e a imperiosa necessidade de avançar na transição energética e na agenda de sustentabilidade.

Ainda assim, existirão riscos associados ao aparecimento de novas cepas do vírus, inacessíveis às vacinas atualmente disponíveis.

Lamentavelmente, o cenário brasileiro é muito mais difícil, a começar do fato de termos um governo desde sempre negacionista, que nunca entendeu a dimensão da ameaça colocada pelo covid-19, que se engana com poções mágicas e remédios milagrosos e que passou 2020 militando contra as boas práticas sanitárias e sociais. O governo federal desprezou a aquisição de vacinas num momento crucial, quando ainda era possível fazer compras em larga escala.

Como consequência, a pandemia regrediu muito pouco, após o pico atingido em julho. Pior: vimos o distanciamento social regredir brutalmente no final do ano (e não apenas por culpa do governo), o que levou a uma segunda onda em desenvolvimento nos dias de hoje.

Este movimento vai trazer uma pressão adicional sobre as expectativas (como a da indústria, que caiu em janeiro) e a atividade do início do ano, que se somam a três outros fatores, que já em novembro apontavam para uma desaceleração forte na atividade econômica. O mais relevante, evidentemente, é o fim do bônus pago a milhões de pessoas que, associado ao atraso na discussão do orçamento de 2021, praticamente garante que não haverá transferências financeiras extraordinárias neste primeiro trimestre.

Adicionalmente, a subida da inflação no final do ano passado tirou o poder de compra da população e o mercado de trabalho continua muito fraco. Assim, o fim do bônus, a alta dos alimentos, o aumento da taxa de desemprego e a brusca elevação do número de novos infectados e mortos, já no final de dezembro, sinalizavam que no primeiro trimestre poderemos ter até uma queda do PIB em relação ao último de 2020.

Isso nos levou desde o ano passado a projetar um crescimento de apenas 2,6% no PIB.

O que nos causa mais espanto é que apenas nesses primeiros dias do ano muitos empresários e outros agentes perceberam que, sem o controle da pandemia, não haverá retomada sustentada de crescimento, exatamente o oposto do credo negacionista. Não é surpresa, pois, que a avaliação do governo tenha caído de forma dramática e que o cenário tenha piorado qualitativamente, levando o governo a uma frenética corrida atrás das vacinas. Elas deverão continuar chegando de forma intermitente, reduzindo a eficiência da vacinação em massa.

Sem dúvida, 2021 não será um ano fácil. A volta de um crescimento sustentável ainda vai demorar.

*Economista

Correio Braziliense: "Bolsonaro empurrou o Brasil para o caos", diz ex-diretora do BNDES

Elena Landau afirma que a postura negacionista do presidente da República e as omissões na pandemia do novo coronavírus são motivos mais do que suficientes para o impeachment. Ela se diz pessimista em relação à retomada do crescimento econômico

Vicente Nunes e Rosana Hessel, Correio Braziliense

A economista e advogada Elena Landau, ex-diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e uma das responsáveis pelo Plano Real, não tem dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro precisa ser destituído do poder, porque “ele empurrou o Brasil para o caos, ao cometer uma série de crimes e tornar-se um perigo para a democracia”.

Para ela, dado ao que viu nos dois primeiros anos de governo, é muito difícil ser otimista em relação ao Brasil. O crescimento econômico previsto para este ano, entre 3% e 4%, é, no entender dela, meramente estatístico e, enquanto não houver um compromisso efetivo com reformas estruturais, o país continuará patinando, com aumento da pobreza e das desigualdades sociais.

Elena ressalta que a política liberal vendida com ênfase pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu-se no caminho e o que se vê, agora, é um arremedo do liberalismo.“A base do liberalismo é clara: reforma do estado, simplificação do sistema tributário, abertura comercial e educação. O governo não tem nada nessas quatro premissas”, afirma. “Bolsonaro nunca foi um liberal”, frisa.

Uma grande preocupação, segundo Elena, são as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. O fato de os candidatos favoritos para as duas Casas estarem totalmente alinhados ao Palácio do Planalto “é assustador”, pois indica, em caso de vitória deles, total subserviência ao Executivo e às pautas de costumes, que, se aprovadas, resultarão em um atraso sem precedentes do Brasil.

Por isso, acredita ela, um processo de impeachment, mesmo que desgastante, deve ser levado adiante. Elena afirma que o descaso com o sistema de saúde, o caos em Manaus e a política deliberada do presidente da República contra a vacinação são fatos mais do que suficientes para um afastamento do ocupante do cargo mais alto do país. A seguir, os principais trechos da entrevista ao Correio.

O Brasil está em uma situação complicada, com problemas diplomáticos e uma nova ordem global se estabelecendo com a posse de Joe Biden no comando dos Estados Unidos. Como fica o país nesse contexto mundial? O país vai continuar como pária ou Bolsonaro terá de se enquadrar?

O país está colhendo o que plantou durante dois anos, com uma adesão única ao ex-presidente Donald Trump, com a mesma ideologia, com o mesmo negacionismo, com uma espécie de seita que foi derrotada pela covid-19 nos Estados Unidos. Bolsonaro, pelo menos, cumprimentou Biden, o que já é surpreendente. Agora, ele é cínico, porque fala de aliança pelo meio ambiente, mas não vai fazer nenhuma mudança naquilo que é essencial para integrar o Brasil, de novo, ao mundo nas discussões sobre as transições das fontes energéticas, com respeito ao meio ambiente. Pode ser que, neste primeiro momento, ele esteja fazendo uma cortesia diplomática. Mas, se o Ernesto Araújo (ministro das Relações Exteriores) continuar à frente como ideológico dessa política de relacionamento internacional, nada vai mudar.

E qual será o preço que o Brasil pagará por isso?

Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque os investidores ameaçam, dizem que não vão trazer dinheiro para o Brasil. Mas, aí, tem um leilão de saneamento, e o leilão funciona. Eu fico me perguntando quando é que as pessoas vão desistir de vez deste país. Sai capital da Bolsa, depois volta o capital para a Bolsa... Eu não sei qual é o limite e quanto vamos pagar ante a discriminação que o Brasil sofre no resto do mundo. O país virou um deboche internacional. No caso da covid-19, nem os governantes ultradireitistas, populistas-nacionalistas, estão combatendo tanto a ciência quanto Bolsonaro. Todo o mundo está vacinando e apoiando a vacina. Agora, a insistência de Bolsonaro na sua política antivacina pagará um preço. Chegou o momento em que as pessoas vão dizer que ele não é tão confiável. Como é que se pode investir quando o presidente ameaça com um golpe democrático, quando o chefe do Ministério Público fala da antessala do estado de defesa? Há sinais muito graves. E, até então, o pessoal foi deixando acontecer. Mas, o tratamento em relações às mortes da covid-19 e o que aconteceu em Manaus, com a posse de Joe Biden, obviamente, podem ter um efeito maior do que a indignação com a questão ambiental.

A senhora falou que não entende o fato de haver investimento em saneamento ou em qualquer outro projeto de infraestrutura, que acaba entrando dinheiro no país quando há licitação. Isso não ocorre porque envolve projetos de longo prazo e acredita-se que o governo Bolsonaro vai durar apenas quatro anos?

Essa é exatamente a minha interpretação. Os investidores devem estar dizendo: essa pessoa desequilibrada e totalmente inapta para conduzir o país vai durar só mais dois anos. E esse grupo que está com ele, que se entende poderoso e está com as mangas de fora, vai recuar. Mas acho que a questão da covid-19 vai começar a pegar. A falta de humanidade, a falta de respeito pela vida humana, a insistência no uso da cloroquina, a insistência de não usar máscara... Bolsonaro virou uma piada do Trump.

Mas isso tem um custo grande. E a fatura será de mais mortes…

Pois é. Eu acho que, agora, as pessoas começarão a mudar diante da troca de comando nos Estados Unidos e do recrudescimento da pandemia, com a segunda onda da covid-19. E, diante da total falta de organização e de planejamento e gestão do governo para comprar a vacina, e do desprezo pela ciência, Bolsonaro mostra quem realmente é. Ele radicaliza quando insinua um golpe na democracia. Ele ameaça com as Forças Armadas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, fala da antessala do estado de defesa. Felizmente, os parlamentares estão sendo pressionados por seus eleitores para tomarem uma posição em relação à avaliação do impeachment. Acho que está mudando. É óbvio que, se a sociedade for mais firme na defesa da democracia, na exigência de um trato humanitário decente, os investidores vão começar a ficar mais ressabiados. Até então, tínhamos a questão do meio ambiente, e alguns investidores ameaçaram sair do país. Mas, tinha uma história de que estava tudo sob controle e as instituições estavam funcionando. Agora, temos um Bolsonaro isolado do mundo. Trump já era uma caricatura. Bolsonaro é uma subcaricatura do Trump. O impeachment está sendo falado de uma maneira mais aberta. A sociedade está reagindo mais. O STF (Supremo Tribunal Federal) reagiu prontamente à fala do Aras. A própria associação dos procuradores reagiu. Ninguém está aceitando mais as maluquices do Bolsonaro.

O Brasil aguentaria um outro impeachment em um espaço tão curto de tempo?

Olha, vou dizer uma coisa: fui contra o impeachment da Dilma Rousseff, porque, com o impeachment, a gente não encerrou o ciclo da Nova Matriz Econômica, da heterodoxia. Eu era a favor que a Dilma governasse até o fim para que seu ciclo se encerrasse. Quando ela saiu dois anos antes, por uma questão muito técnica, que foi a pedalada fiscal — boa parte da população não entende o que é uma pedalada e não sabe diferenciar o que é restos a pagar etc —, Dilma ficou como vítima. E ainda teve aquele desvio completamente inconstitucional do (ministro do STF) Ricardo Lewandowski. Olhando para trás, o governo Temer conseguiu botar o Brasil nos trilhos. E acho que o Brasil aguenta outro impeachment, sim. O Brasil não aguenta é esse presidente. Se lembrarmos, começou-se a se falar de impeachment um pouco antes da covid-19, por causa dos ataques ao STF. Depois, veio aquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, e voltou a se falar de impeachment. Contudo, o que se viu foi Bolsonaro sobreviver a essas coisas. Ele se acha um super-homem. Acha que pode fazer qualquer coisa. Vimos o desastre da condução do presidente durante a crise da covid-19, agora, com um ministro absolutamente incompetente, que já devia ter sido demitido, que é o Eduardo Pazuello (Saúde), assim como Ernesto Araújo (Relações Exteriore) e Ricardo Salles (Meio Ambiente). Se pegarmos todo o ministério de Bolsonaro, o conjunto da obra é um dos piores que o Brasil já teve.

Qual seria o argumento que mais sustentaria, do ponto de vista jurídico, um processo de impeachment? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem mais de 60 pedidos na gaveta e não escolheu nenhum até agora…

Essa coisa de que impeachment é só política, evidentemente, se você não tiver um apoio bem fundamentado para o Congresso poder avaliar, não sai. Mas tem que tentar. A população tem que pressionar. Se não for aberto nenhum processo, porque ele continua com o apoio de uma seita, fica a ideia de que ele pode cometer qualquer crime. Não é possível cometer tantos crimes, como Bolsonaro cometeu, e deixar passar porque acha que não vai ter apoio. Ele cometeu crimes de responsabilidade, de falta de decoro com o cargo… O Rodrigo Maia se arrependeu de não ter feito nada e, agora, está dizendo que o presidente é incapacitado para conduzir a segunda onda da covid-19. Porém, é um pouco tarde para se arrepender. Ele tinha que ter aberto o processo antes.

Com o novo desenho das presidências do Congresso, diante da possível vitória dos candidatos do Planalto, Arthur Lira (PP-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado, há espaço para um processo de afastamento andar?

As chances ficarão muito menores. Mas, também, nada garante que Baleia Rossi (MDB-SP) ou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) darão andamento se não for feito um pedido bem fundamentado. Hoje, há uma pressão maior pelo impeachment do que tínhamos antes. Tem pressão sobre os deputados, pessoas que votam no PSol pedindo para que a Luiza Erundina retire a candidatura (à Presidência da Câmara) para poder eleger o Baleia Rossi logo de cara e mostrar a fragilidade de Bolsonaro. As pessoas mais engajadas estão olhando as eleições na Câmara e no Senado, exatamente, como a antessala do impeachment. O quadro é muito ruim dentro da perspectiva de uma vitória de Lira. O Baleia continua uma interrogação, mas, pelo menos, a gente sabe o que ele não é.

Quais são riscos de país ter as duas Casas do Congresso presididas por dois candidatos apoiados pelo Planalto?

O presidente interfere, de forma descarada, na eleição da Câmara e do Senado. E temos dois candidatos que declararam apoio absoluto ao presidente. Mas não sabemos o que o Planalto vai propor. Isso é gravíssimo. Do ponto de vista econômico, não faz diferença, porque tivemos um Congresso reformista nesses dois anos. Se o governo quisesse, se o Paulo Guedes (ministro da Economia) quisesse, e se ele tivesse um plano, teria feito reformas. Agora, corremos um risco de ir para um Congresso que pode ser entreguista. Vale lembrar que o governo teve propostas devolvidas, uma coisa raríssima, porque havia coisas de muito baixa qualidade, especialmente, na questão de armamento e de polícia. Com o possível novo comando da Câmara e do Senado, isso não deverá se repetir.

Há o risco de o Congresso priorizar a pauta de costumes?

Com certeza. A submissão do Congresso ao Planalto será a volta da pauta de costumes. Será muito grave essa submissão, porque vai perpetuar o bolsonarismo.

Por que a pauta econômica, de reformas, encalhou?

O Paulo Guedes acha que o Congresso não gostava da pauta dele. Mas ele não tem pauta. Nunca teve. Entregou a PEC Emergencial e foi para casa. Ele não trabalhou pela aprovação da PEC. Agora, o ministro da Economia fala que pode voltar com a nova CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). Ele só está esperando o Lira sair vitorioso para voltar com a proposta à Camara. Há uma reforma tributária possível de andar, de discussão e de qualidade. Mas o ministro está esperando o Lira para emplacar a obsessão dele. A pauta do Paulo Guedes é ruim do ponto de vista econômico.

Nesse contexto de crise sanitária, de crise política, o país não cresce. As pessoas estão desesperadas, sem perspectiva. O desemprego é recorde, a pobreza está aumentando, com desigualdade social assustadora. Como reverter esse quadro?

Vou dizer uma coisa: estou muito pessimista com a economia. E esse é um dos motivos que acho que o impeachment tem que ser julgado da mesma forma e com a mesma motivação que ocorreu para tirar a Dilma, que foi a crise econômica. As pessoas se engajaram no impeachment da Dilma porque ela, de fato, estava destruindo o Brasil. Ninguém aguentava mais a situação em que o país estava em 2015. Basta lembrar a conjuntura econômica do Brasil naquele ano. Esses elementos estão ocorrendo com Bolsonaro. Ele não tem ninguém no governo capaz de fazer um projeto de país. Não temos uma reforma administrativa que faça sentido. O governo não tem uma proposta de reforma tributária que pare em pé. Temos uma sequência de ministros da Educação muito ruins. Em um momento mais grave da covid-19, quando o país precisa aumentar a produtividade, não há uma coordenação, o que faz com que o fosso da desigualdade cresça pela falta de acesso à educação e pela falta de conectividade da banda larga. A Telebras, que foi recriada para trazer a banda larga, não faz o que tem que fazer. O governo está parado, esperando acontecer para botar a culpa em alguém. O que fazer é evidente. Esperava-se que o governo fizesse alguma coisa, mas o Paulo Guedes não se mexeu para o que precisava do Congresso. A abertura comercial era esperada desde o início, mas ele não fez. No momento em que o presidente baixa para zero a tarifa de importação para armas e munições, mostra que ele pode baixar a tarifa daquilo que quiser, na hora que quiser. Não precisa nem de estudo técnico para justificar isso. A economia é muito fechada, a indústria automobilística brasileira é a mais atrasada e não preparou suas plantas nem para pessoal nem para uma economia em transição energética. Ainda há impostos elevados, custos trabalhistas elevados... Nada das reformas que se esperava que fizesse veio. E não foi por falta de ajuda. O Temer, quando saiu, deixou tudo pronto. A agenda do Banco Central que está andando e que é muito boa, é continuação do trabalho que o Ilan (Goldfajn) começou.

O fato de o Brasil perder as fábricas da Ford era mais do que esperado? Outras empresas

devem sair do país?

Esse é o retrato da morte anunciada de uma indústria fraca. O Brasil não exporta mais carros para ninguém. O Brasil tem um dos piores carros do ponto de vista tecnológico, com a indústria dependente de subsídios, mas não tem contrapartida. Se você olhar o que faz (Emmanuel) Macron na França e o que fez (Barack) Obama nos Estados Unidos, os apoios dos governos foram para incentivar a transição energética e investimentos em capital humano. Os 5 mil profissionais demitidos da Ford não estão preparados para a nova demanda do mercado de trabalho. Isso é gravíssimo. Não há preocupação com a qualificação, não tem planejamento, não tem como olhar dois anos à frente. Eu sou muito pessimista.

A senhora acredita que o país crescerá neste ano? É possível algo entre 3% e 4%, como prevê o mercado, nesse contexto tão adverso?

A maior parte do crescimento que está se cogitando é estatística. A base de comparação é muito baixa. Com a nova onda da covid-19, sem auxílio emergencial, que segurou a queda do PIB no ano passado, acho que essas previsões vão acabar sendo revistas.

A senhora é a favor da volta do auxílio emergencial?

Não sou contra. Sou a favor da Lei de Responsabilidade Social.

E o que seria isso?

Isso significa que é preciso fazer uma reforma dos benefícios sociais, para focalizar melhor os recursos. A gente viu que, com o auxílio emergencial, que foi uma resposta rápida, veio como tinha de ser feito, mas, depois de dois meses, percebemos que havia sido destinado para muitos que não precisavam e um grupo que precisava acabou ficando de fora. O que precisa ser feito é focalizar os gastos sociais para quem, de fato, precisa e ter uma alternativa para quem está no mercado informal, que tem renda, mas tem volatilidade. A Lei de Responsabilidade Social foi proposta pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e tem como base um programa desenhado pelo grupo Livre, juntando propostas de um programa elaborado por três maiores dos especialistas em desigualdade. Seria um auxílio permanente, respeitando a restrição fiscal, com foco na criança e na educação, e ainda dá conta do mercado informal.

Com o Orçamento da forma como está e com a dívida pública bruta encostando em 100% do PIB, é possível um programa de renda para os mais pobres?

Sim, pois temos uma crise humanitária. O país, hoje, não consegue voltar a um lockdown a essa altura, porque temos um presidente que não dá exemplo, faz questão de aglomerar, não usa máscara em cerimônias e diz que não é preciso se vacinar. Só é possível, de novo, conseguir decretar um lockdown se tiver apoio para as pessoas ficarem em casa. A situação é muito ruim. A vacina é urgente. Temos uma crise humanitária muito séria e, nesse cenário, o Congresso não deveria estar em recesso. Deveria estar funcionando para discutir exatamente temas como esse. Poderia discutir a Lei de Responsabilidade Social. Mas o Congresso vai querer fazer algo mais populista, que é estender o auxílio emergencial. Não sei de onde virá o dinheiro.

Como a senhora avalia a política liberal com a qual o governo foi eleito?

Primeiro, é preciso qualificar o que é política liberal. Porque essa coisa de dizer que liberalismo é liberdade econômica e ponto, eu não concordo. Isso é só um grupo de pensadores que acham que é só olhar para a liberdade econômica que o resto vem atrás. Não há nada nesse governo que seja liberal. Primeiro, Bolsonaro é aquela imagem acabada de um não-liberal. É o cara da extrema direita que não acredita na ciência, não acredita na sustentabilidade, não respeita os Três Poderes, é a favor da tortura e gosta de exaltar ditadores. Bolsonaro é o oposto da ideia do liberalismo. Guedes entrou no governo porque Bolsonaro foi o único que o aceitou. Ele sabia que Bolsonaro não era liberal e quase estragou a reforma da Previdência. Se não fosse o Congresso e Rodrigo Maia, nem reforma da Previdência o país teria. Temos um problema de um governo não ter vocação para ser liberal com um ministro completamente incompetente, sem nenhuma habilidade política e sem nenhuma visão política. Guedes perdeu, de fato, o prestígio que tinha e, hoje, o que ele quer fazer, Bolsonaro impede. O presidente impede uma focalização dos benefícios sociais, impede uma reestruturação necessária no Banco do Brasil e ninguém pede demissão, como o (Henrique) Mandetta fez. Vão aceitando tudo o que o Bolsonaro faz.

É tudo pelo poder?

Se você não tem nenhuma abertura comercial, se não houve privatização... Outro dia, fiz um levantamento dos dados dos governos Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Todos privatizaram mais de 10 empresas em dois anos. Todos. O Paulo Guedes não consegue fazer. Ele ainda propôs uma reforma administrativa que não vai adiantar nada, porque não tem impacto nenhum a curto prazo. O presidente não quer. O ministro é um sujeito completamente inexpressivo. Não tem como ficar otimista. A base do liberalismo é clara: reforma do estado, simplificação do sistema tributário, abertura comercial e educação. O governo não tem nada nessas quatro premissas.

O que se tem então é o populismo?

Exatamente. Só há populismo e ministros completamente inexpressivos. E alguns atrapalham a agenda liberal, como são os caso do Ernesto Araújo e do Ricardo Salles. O Pazuello já virou piada e um desprestígio para a eficiência dos militares. O resto fica calado para não atrapalhar. E o Paulo Guedes, quando fala, vira meme. Fica dizendo que está segurando o pacote, esperando o novo presidente da Câmara. O país está sem um condutor.

É possível esperar mudanças nesses próximos dois anos de governo? Ainda dá para fazer o que tem que ser feito para o país voltar a crescer e gerar emprego e renda para a população?

Com Bolsonaro, não. Pelo contrário. Acho que Bolsonaro, sentindo-se acuado ou mais forte, vai ser abertamente populista. Ele pode desistir do Paulo Guedes e colocar um desses heterodoxos, alguém da nova teoria humanitária, alguma pessoa que vai achar que investimento público gera crescimento.

E ainda tem a perspectiva de o Banco Central subir juros, o que será um baque neste momento com a economia tão frágil…

Isso é outro agravamento. Com a pressão da inflação, o Banco Central retirou o forward guidance (instrumento que sinalizava manutenção da taxa de juros baixa), com a expectativa de subir os juros. É um cenário muito complexo. E o Brasil é pária do mundo. A sorte é que o setor agrícola é muito forte e está sustentando o país.

A indústria tem, hoje, a menor participação no PIB desde o final dos anos 1940. Como vê isso?

O processo de desindustrialização já estava acontecendo. A própria indústria não se preparou para a mudança tecnológica, e a automobilística, que, no mundo todo, está migrando para carros híbridos, treinando pessoal e mudando suas plantas, no Brasil, não faz nada, porque está acostumada a viver com subsídios. Acho que a responsabilidade é da indústria também. É óbvio que há uma carga tributária e uma burocratização que atrapalham muito, mas há pouca inovação. Onde houve inovação tecnológica foi na agroindústria.

Na sua avaliação, existe a possibilidade de surgir um candidato forte a ponto de bater Bolsonaro em 2022 ou a reeleição dele está dada?

Eu vejo possibilidade sim. Acho que Bolsonaro mostrou que é totalmente incapacitado para conduzir o Brasil. Ele aproveitou a onda anti-PT. Por isso, o candidato para batê-lo não pode ser de esquerda, senão, vai gerar, de novo, uma polarização. Essa polarização a gente não quer. Ela está menor.

Mas, hoje, não tem esse candidato?

Tem candidatos que não se apresentaram abertamente. Hoje, o único que se apresentou foi o João Doria (PSDB-SP). Mas tem o Ciro Gomes (PDT-CE), que é candidato permanente, o Flávio Dino (PC do B-MA), o Luciano Huck, o Eduardo Leite (PSDB-RS), o Fernando Haddad (PT-SP)... Candidatos, teremos. Mas podem aparecer outros nomes, como o Paulo Hartung (MDB-ES), Tasso Jereissati (PSDB-CE). Nomes bons, temos.

Vimos isso em 2018, e Bolsonaro foi eleito…

Pois é. Hoje, estamos falando que poderia ter um médico na Presidência (Geraldo Alckmin/PSDB-SP). Mas, quando o médico falou que precisava fazer um acordo com o Centrão para fazer reforma, perdeu a eleição. Agora, Bolsonaro se aliou ao Centrão e ninguém achou nada demais. Acho que, exatamente pelos erros na eleição de 2018 e com a derrota de Trump e a vitória de Biden, que é um conciliador dentro do Partido Democrata, que não tem propostas radicais, há um ensinamento para nós. Depende da sociedade brasileira encontrar esse nome.

Hélio Schwartsman: Bolsonaro é louco?

Segundo psiquiatras, o presidente apresenta comportamentos compatíveis com critérios de transtornos de personalidade

Como Jair Bolsonaro se sairia numa avaliação psiquiátrica? Ou, numa linguagem mais bolsonariana, ele é doido? Inspirado no livro “The Dangerous Case of Donald Trump”, que já comentei aqui, um grupo de ilustres psiquiatras brasileiros decidiu perscrutar a ficha corrida e as atitudes mais recentes do presidente. Chegou a conclusões que, se não permitem um diagnóstico definitivo, servem de alerta para o perigo que ele representa.

Na opinião desses profissionais, que pediram anonimato (o Código de Ética Médica faz restrições a diagnósticos sem exame direto do paciente), Bolsonaro não pode ser classificado como louco inimputável (ele sabe o que faz), mas apresenta comportamentos compatíveis com critérios de transtornos de personalidade descritos tanto no CID-11 como no DSM-5.

O que se destaca são traços de personalidade narcísica e paranoide, evidenciados por falta de empatia, agressividade, desconfianças (com o sistema eleitoral, por exemplo) e alguma desconexão com a realidade.

Isso basta para inabilitá-lo para a função? É preciso cuidado para não estigmatizar portadores de transtornos mentais. Eventuais inaptidões dependem muito da gravidade dos sintomas e do tipo de função exercida. Um portador de transtorno de controle do impulso pode dar um excelente engenheiro aeronáutico, mas um péssimo piloto comercial.

A questão que se coloca é se um cargo como o de presidente, entre cujas funções está a de promover o entendimento, liderar pelo exemplo e servir de bússola moral em momentos graves, é compatível com alguém incapaz de compaixão e que tem dificuldade para acatar regras.

Não penso que candidatos à Presidência devam ser previamente submetidos a uma junta psiquiátrica, mas creio que as impressões de profissionais da saúde mental devem pesar quando se considera a utilização de remédios constitucionais tarja preta como é o impeachment.