Trump

Merval Pereira: Defender a democracia

Como a democracia nos Estados Unidos, apesar dos últimos acontecimentos, continua sólida, a notícia saiu na edição digital do New York Times sem grande destaque. Mesmo assim, é inusitada para os padrões deles a nota dos chefes-militares das Forças Armadas americanas garantindo a defesa da Constituição e repudiando os ataques ao Congresso ocorridos há dias em Washington.

Garantem apoio à posse de Biden e pedem aos comandados, dentro e fora dos Estados Unidos: “Estejam prontos, mantenham os olhos no horizonte e permaneçam focados na missão”. Para nós, que temos uma democracia que tenta se consolidar em meio ao turbilhão autoritário liderado por um presidente que não tem respeito às leis, a nota dos generais americanos tem uma significação maior, e pode servir de exortação aos nossos generais, que há muito tempo já convivem com ataques à democracia por parte do presidente Bolsonaro e suas milícias, e não se posicionam firmemente contra claros avanços autoritários.

Ao endossarem, ou ao menos parecer endossar, as agressões de Bolsonaro às leis e à civilidade, os militares tornam-se cúmplices de um governo responsável por inúmeros ataques à democracia, culminando com a repugnante politização da COVID-19 que colocou o país como o segundo com maior número de mortes totais, e faz com que, mesmo diante da tragédia revisitada de mais de mil mortes diárias em média, ele se sinta em condições de fazer piada sobre a suposta ineficácia da vacina Coronavac produzida no Instituto Butantan.

É a única vacina que temos, cuja aprovação corre o risco de ser atrasada para permitir que o presidente Bolsonaro faça uma solenidade oficial no Palácio do Planalto para tornar-se dono de um programa de vacinação que desdenhava.

Cresce no mundo a sensação de que é preciso levar a sério as ameaças retóricas de populistas como Trump e Bolsonaro, e impedir que prosperem. Não levá-las a sério pode permitir que se concretizem. A atitude do Congresso americano, de levar adiante mais um processo de impeachment do (ainda?) presidente Donald Trump também serve de exemplo e advertência aos congressistas brasileiros.

Também lá nos Estados Unidos não há maioria para destituir Trump, mas mesmo assim a Câmara insistiu, pois atitudes de “incitamento à insurreição”, como está descrito na acusação votada ontem, precisam de uma resposta, mesmo que seja simbólica.

Desta vez, porém, há ainda uma pequena chance de que o processo vá adiante no Senado, seja pela revolta de alguns senadores republicanos que prometem aderir à oposição, seja pelo artifício parlamentar de deixar para continuar o processo após a posse de Joe Biden, dia 20, quando os democratas já terão a maioria também no Senado.

Se condenado pelo Senado, duas votações decidirão o futuro de Trump: se ele perderá os benefícios concedidos a um ex-presidente; e se será proibido de se candidatar novamente. Enquanto a votação do impeachment necessita da aprovação de dois terços do Senado, as duas sanções complementares necessitam apenas da maioria simples para serem aprovadas.

Diante do infame discurso de Trump incitando seus militantes a marcharem contra o Capitólio no dia da confirmação oficial da vitoria de Joe Biden à presidência, alguns deputados republicanos aderiram ao impeachment, gesto puramente simbólico, pois os democratas tinham votos suficientes na Câmara para aprovar.

Aqui entre nós, com mais de trinta pedidos de impeachment trancados na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alega-se que não há ambiente político para a aprovação de um processo de impeachment, que perturbaria o cenário político.

Depois de dois anos em que o próprio presidente perturba o equilíbrio institucional com declarações e atitudes inconcebíveis em quem ocupa a presidência da República, já está na hora de uma reação firme de repúdio, mesmo que o Centrão impeça a concretização do impedimento de Bolsonaro. Os políticos fisiológicos e os radicais de direita sairiam fortalecidos, mas desmoralizados.

Maria Hermínia Tavares: Bolsonaro tem roteiro para o golpe

Insuflar a desconfiança nas eleições é tática dos políticos populistas para se manter no poder a qualquer custo

A democracia começa a ter um sério problema quando os vencidos numa eleição contestam os seus resultados. Embora sejam muitas as condições que asseguram a estabilidade do sistema, a escolha dos governantes pelo voto —com as instituições garantindo a lisura do jogo— e a aceitação do desfecho por todos os competidores formam o alicerce da ordem democrática.

Em 2014, um desatinado Aécio Neves se recusou a ouvir a voz das urnas favorável a Dilma Rousseff e abriu caminho para a crise política que culminaria com a ascensão da extrema direita ao poder quatro anos depois.

É cedo para dizer como estará o país em 2022. A pandemia e a crise econômica, agravadas por um assombroso desgoverno, tornam fútil qualquer exercício de previsão eleitoral. Mas, hoje como hoje, pelo menos um candidato ao Planalto parece ter um plano pronto.

Prevendo o fracasso provável de sua gestão sem rumo e sem compromisso, Jair Bolsonaro trata de reduzir a frangalhos o processo eleitoral. Para tanto, lança suspeitas descabeladas sobre a lisura do registro e da contagem de votos depositados na urna eletrônica. E quer fazer crer que, não fosse a fraude, teria saído vitorioso já no primeiro turno. Nunca apresentou nem sequer um fiapo das provas que alega ter. Pode parecer mais uma de suas efervescências, como a campanha contra as lombadas nas rodovias, mas não é.

Insuflar a desconfiança no mecanismo democrático de escolha dos governantes faz parte da caixa de ferramentas dos políticos populistas, a fim de se manter no poder a qualquer custo, mesmo sem votos para tal. É assim que alimentam seus seguidores sempre prontos a consumir receitas conspiratórias da política. Foi o que fez Donald Trump, é o que faz o seu adepto Bolsonaro.

Só que o brasileiro não se limita àquela manobra mambembe. Enquanto dissemina suspeitas vazias, trata de agradar aos militares —com gestos de apreço, cargos em diversos escalões do governo e atendimento de demandas corporativas—, na expectativa de ter ao seu lado, na hora certa, as Forças Armadas. Eis aí um sistemático investimento em cooptação, cujo retorno ainda se desconhece, mas que a nação deve temer.

Em recente entrevista ao jornal Valor, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) fez um apelo à autonomia das instituições representativas e ao imperativo político de desvincular as três Armas deste governo. Ele sabe o que diz: o roteiro para o golpe é cristalinamente claro. Pode resultar num circo de horrores, como o que se instalou em Washington na semana passada. Mas pode também acabar numa tragédia nacional.

*Maria Hermínia Tavares, professora titular aposentada de ciência política da USP e pesquisadora do Cebrap.

Roberto DaMatta: O combate de Trump contra a igualdade

Eis um combate revelador de um permanente negacionismo hierárquico cujas raízes estão centradas na crença segundo a qual as pessoas poderosas canibalizam a seu gosto as regras e estão acima da lei

A eleição é um evento de formidável significado político nas democracias. O ritual eleitoral livre e individualizado equivale à morte paradoxalmente programada de um rei. Ele renova o sistema político e acaba com o exclusivismo dos arranjos de familismos e abala os ardis de classe, dando sentido a associações voluntárias que ajudam a enfrentar problemas. Somente na democracia há uma entrega do poder político ao julgamento do povo.

Tal paradoxo torna-se ainda mais poderoso num planeta permeado por redes digitais – uma jamais vista capacidade de livre expressão, o que facilita tanto a verdade quanto a intriga e a mentira. O fato inegável, contudo, é que a eleição livre é a melhor vacina contra os golpes cujo primeiro ato é eliminá-la.

A dúvida de quem vai ser o mandatário por meio eleitoral é a prova viva do valor da igualdade inibidora do execrável “você sabe com quem está falando?”, porque a competição eleitoral suspende e separa indivíduos de cargos, revelando que estes são fixos, mas pessoas e contextos – eis o centro do surto trumpista e de todos os autoritarismos – passam.

As estruturas eleitorais neutralizam hierarquias e exigem igualdade. No fundo, elas equilibram esses dois polos descompassados, mas acasalados da vida social. Elas substituem um obrigatório “sabe com quem está falando?” por um realista “quem você pensa que é?”, numa transição verdadeiramente revolucionária quando se vai do personalismo patriarcal para a impessoalidade de um igualitarismo universalista – esse marco da vida moderna.

A eleição, diz um ativista amigo e querido, não é o emplastro de Brás Cubas, mas renova a esperança de liberdade, igualdade e justiça.

Não foi, pois, por acaso que o inusitado, criminoso e brutal ataque ao Parlamento americano, uma agressão insuflada pelo próprio presidente Trump, tenha sido iniciado explicitamente no processo eleitoral.

Ironicamente, foi o mecanismo eleitoral singularmente americano com as suas duas etapas – voto universal centralizador e de massa; e voto num colégio eleitoral federativo e qualitativo –, desenhado para inibir populismos, que, nesta eleição, trouxe à cena o antidemocratismo violento e, no limite, fascista, de Donald Trump. Foi justo na segunda etapa eleitoral que a narrativa de fraude ganhou credibilidade.

Daí, encarnou-se a encrenca de Trump contra a realidade das contagens dos votos numa rejeição surrealista de números e do igualitarismo competitivo. Encrenca surrealista, típica da má-fé que tão bem conhecemos. Um “morde e assopra” que tipifica a nossa vida pública e permite escolher não escolhendo tanto a democracia quanto o autoritarismo; tanto o salvador da pátria quanto a lei, conforme tenho reiterado na minha obra.

Eis um combate revelador de um permanente negacionismo hierárquico cujas raízes estão centradas na crença segundo a qual as pessoas poderosas canibalizam a seu gosto as regras e estão acima da lei. Tal é justamente o caso de Donald Trump com a diferença de que, nos Estados Unidos, uma profunda tradição do “governo da lei” reafirmou que não há ninguém acima de qualquer suspeita.

Sobretudo quando se trata de um presidente contraditório, mentiroso e insuflador de insurreição. A força do domínio da lei surgiu abertamente quando o Senado reafirmou que, nas democracias, os juramentos não são feitos a pessoas, mas ao país e à Constituição.

Trump foi derrotado pela igualdade, essa discreta dama imprescindível às democracias. A despeito dos seus fanáticos seguidores, ele foi vencido pelo princípio de que, quanto maior o privilégio do cargo, mais o seu ocupante é um devedor permanente da honestidade e da transparência.

O que nos leva a um assunto inibido quando se trata de discutir o lugar de uma superpotência num mundo globalizado. Refiro-me à capacidade de o presidente dos Estados Unidos poder emitir moeda, construir muros, afetar a economia mundial e – valha-nos, Deus! – de ter o poder pouquíssimo discutido, mas absurdo de, num apertar de botões, destruir o mundo!

Nesse contexto, vale discutir se as regras de governabilidade que anularam, com justiça, o poder dos reis e dos papas, seriam ainda adequadas a presidentes e líderes de países dotados de artefatos nucleares. Lembro que, até a metade do século passado, imperadores, reis, ditadores e tiranos tinham poderes sem dúvida absolutos sobre seus povos, mas não tinham a capacidade de – como Deus ou algum maluco, a Oeste ou Leste, onipotente – destruir o planeta!

Para terminar com essa crônica um tanto bíblica, temo que, quando a vacina for libertada das sabotagens burocráticas, todos estaremos doentes ou mortos pela tal “gripezinha”.

*É antropólogo social e escritor, autor de ‘Fila e democracia’

El País: Mike Pence rejeita apelos para destituir a Trump e abre as portas para o impeachment

Câmara de Representantes, dominada pelos democratas, vota a favor do uso da 25ª emenda, apesar da recusa do vice-presidente

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, rejeitou os apelos dos deputados democratas para que destitua Donald Trump com base na 25ª emenda da Constituição. A recusa de Pence, expressa em carta à presidenta da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, foi anunciada horas antes de a Câmara baixa colocar em votação, na noite de terça, uma resolução em que se solicitava formalmente ao vice-presidente que invocasse a 25ª emenda para declarar a vacância do cargo, sob a alegação de que Trump se encontra incapaz de cumprir seus deveres e obrigações. Os democratas deram um prazo de 24 horas para que Pence aja, e se isso não ocorrer pretendem votar nesta quarta-feira o segundo impeachment do presidente, para depois esperar que o Senado o destitua, quando faltam sete dias para o final do mandato de Trump e a posse do democrata Joe Biden como novo titular da Casa Branca.

“Não cedi à pressão para exercer um poder além de minha autoridade constitucional”, afirmou Pence em sua carta a Pelosi, “e não cederei agora aos esforços da Câmara de Representantes de fazer jogos políticos em um momento tão grave na vida da nossa nação”. Com a possibilidade de uma destituição via 25ª emenda sendo rejeitada antes mesmo de começar a correr o prazo dado pelos deputados, o caminho para o impeachment fica aberto.

Pence exibe assim um último gesto de lealdade a Trump. Ou talvez um zelo escrupuloso pelos limites do seu cargo, como diz em sua carta. Entre as limitadas atribuições constitucionais do vice-presidente ―único cargo eletivo de âmbito nacional, além do próprio presidente ― está a de evocar a 25ª emenda. Isso se dá informando por escrito aos líderes das duas casas do Congresso que o presidente, na avaliação da maioria do gabinete, se encontra “incapaz de cumprir os poderes e obrigações de seu cargo”, o que leva o próprio vice-presidente a assumir esses poderes e obrigações na qualidade de presidente interino. O desafio lançado a Pence pelos congressistas punha em xeque um relacionamento, vizinho ao servilismo, que permeia estes turbulentos quatro anos, desde que os dois políticos compuseram a chapa republicana para as eleições presidenciais de 2016 ―repetida em 2020. Mas se trata de uma relação que, nestas últimas semanas, esfriou de maneira notável.

Se já era remota a probabilidade de que Pence decidisse trair Trump na reta final, entrando para a história como um efêmero 46º presidente dos Estados Unidos, ela praticamente se extinguiu na noite de segunda-feira. Trump e Pence se reuniram no Salão Oval e, segundo fontes da Administração, se comprometeram a continuar trabalhando juntos “no que resta de mandato”. O fato de a reunião ser a primeira interação entre os dois desde a invasão do Capitólio, na quarta-feira passada, revela a insólita deterioração da confiança de Trump naquele que era um dos seus mais fiéis escudeiros.

O esfriamento começou em 15 de dezembro, quando alguém convenceu Trump de que Pence era sua última esperança para reverter o resultado das eleições que perdeu em 3 de novembro. A possibilidade de o vice-presidente impugnar a contagem dos votos do Colégio Eleitoral no Congresso virou uma obsessão para o presidente. Pence estudou a possibilidade com constitucionalistas, que concordaram em considerá-la inviável. A equipe do vice-presidente soube, segundo o The Washington Post, que os advogados de Trump preparavam inclusive uma ação judicial contra ele. O fato de Pence se basear em juristas do Departamento de Justiça para neutralizar essa ação, segundo o Post, deixou Trump ainda mais furioso.

A pressão sobre Pence incluiu um telefonema na manhã de 6 de janeiro, a fatídica data em que o vice-presidente presidiria o Senado para o ritual da certificação do resultado eleitoral. Depois da negativa de Pence, o presidente arremeteu publicamente contra seu vice. “Mike Pence não teve a coragem de fazer o que deveria ter feito para proteger o nosso país e a Constituição”, tuitou às 13h24 daquele dia (hora local). Àquela altura, as hordas trumpistas, estimuladas pelo presidente, já tinham tomado o Congresso de assalto. “Cadê o Pence?”, gritavam os amotinados. O vice-presidente tinha sido retirado do plenário do Senado e se estava escondido numa localização secreta do Capitólio. O presidente não ligou para Pence para saber se estava bem. Nem naquele dia nem nos seguintes.

O presidente anunciou que não assistirá à posse de Joe Biden e Kamala Harris na próxima quarta-feira. Pence, entretanto, confirmou que estará lá. O vice-presidente se manteve ao lado de Trump em todas as crises. Deu um jeito inclusive de esquivar os golpes à frente da errática resposta da Casa Branca à crise do coronavírus, transitando com destreza pelo cisma entre a ciência e as gafes do presidente. Agora, seu distanciamento com as bases trumpistas gera incógnitas sobre suas mal disfarçadas aspirações presidenciais.

Ana Carla Abrão: Antes tarde

Além da autorregulação é preciso regras que inibam lá e cá atitudes como as de Trump

Numa decisão polêmica, mas acertada, o Twitter decidiu encerrar em caráter definitivo a conta do presidente americano Donald Trump. O motivo alegado foi o risco potencial de incitamento à violência dado o uso da plataforma pelo presidente para disseminar falsas notícias (fake news) e promover as mobilizações que levaram à invasão do Capitólio por manifestantes pró-Trump. Tardia, a decisão reflete uma reação que deverá aquecer as discussões já em curso sobre a necessidade de se regular as grandes empresas de tecnologia, em particular as plataformas de mídias sociais e seus algoritmos de curadoria.

Ao contrário do que querem fazer crer os defensores do presidente americano ou os críticos às ações do Twitter – e também do Facebook, Snapchat e Instagram – lá e aqui, é a defesa da democracia o pano de fundo nessa discussão. Muito além das questões antitruste ou dos temores legítimos em relação ao tamanho (e ao poder de mercado) que as plataformas digitais adquiriram ao longo do tempo, é a capacidade de desinformar e de serem usadas como ferramenta de manipulação em massa a grande preocupação.

Não surpreende, portanto, que os mais indignados e vocais contra as ações de banimento sejam os mesmos que se posicionam em favor dos nossos tristes anos de ditadura, marcados pela censura e pela tortura, negada por eles. Parece paradoxal, mas não é. Afinal, a capacidade de produzir fake news e de disseminá-las de forma rápida e em grande escala são o caminho para a manipulação e, consequentemente, para se colocar em xeque o regime democrático. A história – atual e pregressa – está cheia de exemplos analógicos de situações semelhantes.

Não são poucos os estudos e artigos acadêmicos que têm se debruçado sobre o tema. Um deles foi divulgado há cerca de um mês pelo Centro de Filantropia e Sociedade Civil da Universidade Stanford. Elaborado sob o um programa que estuda “Democracia e a Internet” o relatório, que tem como um dos autores o cientista político Francis Fukuyama, faz uma ampla discussão sobre a escala e o papel das plataformas digitais. Ao final, o trabalho sugere um caminho inovador – e de implementação mais rápida. Fugindo (sem eliminar sua necessidade) das receitas tradicionais de fomento à competição, emerge a proposta de abertura dessas plataformas para que empresas independentes de tecnologia possam acessá-las diretamente e fazer a curadoria de notícias, sob orientação do próprio usuário e em contraposição aos algoritmos internos de inteligência artificial que hoje fazem essa escolha de forma automática. Devolve-se assim ao cidadão o controle sobre aquilo que ele lê.

A urgência dessa agenda vem dos efeitos da escala e do poder de alcance dessas empresas, que vão muito além dos aspectos econômicos. Eles são também políticos. A curadoria de notícias, via amplificação ou supressão de mensagens – e a consequente possibilidade de alavancar e rapidamente disseminar a desinformação – pode ter efeitos diretos sobre as escolhas políticas, influenciando as decisões e o comportamento dos cidadãos. Daí o impacto deletério sobre a democracia, que deixa de ter como eixo a decisão livre e informada dos eleitores e passa a ser subjugada por processos pouco transparentes – senão falsos – e reações dirigidas. Mais, conforme definido por David Lazer e autores no artigo A ciência das fake news, a disseminação de notícias falsas por um presidente da república que toma emprestada a credibilidade – não a sua (quando a tem), mas a da instituição (a Presidência da República) – para distribuir como verdade aquilo que não é, valida a desinformação e garante sua amplificação.

Sim, a decisão de banir o presidente Trump e evitar que ele continue a manipular cidadãos por meio da desinformação é uma decisão correta do Twitter. Fazê-lo só agora corrobora que ele foi longe demais e esteve livre demais para usar as plataformas digitais (e seu posto de presidente dos Estados Unidos) para desinformar, incitar o ódio e avançar contra as instituições americanas. Mas isso também significa que precisamos, além da autorregulação que agora surge, de uma regulação que iniba de forma estrutural atitudes como essas – lá e cá.

A maior das motivações não é a econômica e tampouco o combate a uma eventual afronta à liberdade de expressão, argumento falacioso de bolsonaristas órfãos de seu guru abjeto. A motivação principal para a regulação e a abertura dessas plataformas é a necessidade de se definir critérios que vão muito além das atuais boas intenções das empresas. Elas hoje podem estar se guiando pela premência de interromper um processo nefasto e inaceitável de ameaça à democracia. Mas há que se lembrar que boas intenções não são substitutos para uma boa regulação e menos ainda para as instituições que a defendem.

Essa é uma constatação que pode ter vindo tarde nesse campo. Mas tarde é sempre melhor do que nunca.

*Economista e sócia da consultoria Oliver Wyman.

Joel Pinheiro da Fonseca: Redes sociais aceitaram sua responsabilidade, mas precisam de critérios mais claros

Se critério das empresas for a preferência ideológica ou pressões sociais do momento, coitada da liberdade de expressão

A invasão do Capitólio por extremistas, apesar de sem precedentes, não foi inesperada. É resultado preparado por anos de fake news, desinformação, discurso de ódio e teorias de conspiração nas redes sociais. Depois da longa negligência, a resposta das redes foi rápida. Donald Trump está banido da maioria delas, assim como, aparentemente, centenas de outros influenciadores de extrema direita.

Com a consolidação de um oligopólio nas redes —Google, Facebook e Twitter controlam todas as principais— essas empresas passam a ter um poder similar ao de grandes grupos de mídia no passado: o poder de varrer uma opinião ou pessoa do debate público pelo mero silêncio. Basta não dar espaço para alguém se expressar que essa pessoa desaparecerá da discussão e das mentes do público. Sem Twitter e fora da presidência, o dano que Trump pode causar é drasticamente reduzido. Quanto a influenciadores que nunca tiveram altos postos na política ou na mídia, sua capacidade de influenciar o debate cai a próximo de zero quando são banidos das redes.

Há, no entanto, diferenças. Na mídia tradicional, o poder de dar voz e silenciar era exercido na seleção de quem teria o limitado espaço da página de um jornal ou na grade de uma TV. A rede social, ao contrário, seleciona os poucos que não terão espaço, pois nela cabe todo mundo.

A decisão de excluir alguém de algo a que todos têm acesso exige uma justificativa muito mais sólida do que a de dar a alguns privilegiados algo que é escasso. No caso de Trump, sobram justificativas válidas: seus tuítes pregavam o descrédito de instituições fundamentais da democracia americana, encorajavam sedição e insurreição. Além disso, por seu cargo e número de seguidores, sua voz é poderosíssima em termos de possíveis consequências práticas. Se um zé-ninguém conclama a derrubada do Congresso, ninguém dá ouvidos. Se é o presidente da República, as mesmas frases se tornam armas perigosas.

Num primeiro momento, a perda de espaço nas redes sociais principais indicava que os extremistas iriam para redes sociais menores, como o Parler. Lá, embora a radicalização seja levada a níveis verdadeiramente alucinados (muitos dos que invadiram o Capitólio são figuras do Parler), a capacidade de influenciar as massas é muito menor. Só que mesmo esses redutos de extremismo estão sendo desbaratados: com boicote de Google, Apple e Amazon, o Parler não sabe se continuará a existir.

O sentimento de vitória esmagadora contra as forças do mal é uma delícia. Mas não é um bom guia. Há indícios de que as redes sociais são muito mais intolerantes com o extremismo de direita do que com o de outras variantes. Que Donald Trump tem sido tratado de maneira mais dura até do que o aiatolá Khamenei, cuja conta de Twitter já pregou o fim de Israel e, mesmo assim, não foi suspensa.

As redes estão se conscientizando da responsabilidade de não permitir que qualquer loucura —ainda mais com consequências perigosas— seja veiculada em suas plataformas. Mas para que isso seja feito de forma justa e evite abusos, precisam desenvolver critérios e mostrar transparência e isonomia em sua aplicação. Se o critério das empresas for a preferência ideológica de seus diretores somadas às pressões sociais do momento, coitada da liberdade de expressão. Hoje, o alvo é justo. Amanhã pode não ser.

*Joel Pinheiro da Fonseca, economista, mestre em filosofia pela USP.

O Globo: Diplomatas criticam reação de Araújo à invasão do Capitólio

Chanceler de Bolsonaro condenou violência em ataque ao Congresso dos EUA, mas ecoou acusações infundadas de Trump sobre fraude eleitoral; nota de associação de ex e atuais integrantes do Itamaraty explicita mal-estar na diplomacia brasileira

Henrique Gomes Batista, O Globo

SÃO PAULO — A invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump, no dia 6, não gerou uma crise política apenas nos EUA: ela tem respingado também no Itamaraty. Dentro da diplomacia brasileira, é forte o movimento de críticas ao posicionamento do chanceler Ernesto Araújo no episódio, considerado por muitos ideológico e contraproducente para os interesses nacionais. A divulgação de um novo posicionamento da Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros (ADB), na sexta-feira, tornou público o mal-estar dentro da instituição. A percepção é que o posicionamento do chanceler pode prejudicar a relação entre Brasil e EUA no governo de Joe Biden.

— Este foi um movimento de repúdio ao ministro, feito por quem está ativo no Itamaraty. Grande parte das manifestações de ex-chanceleres ou de aposentados, no passado recente, era uma forma de suprir uma dificuldade dos diplomatas da ativa, que não podem se manifestar devido à hierarquia. Muitos têm medo de se expor. Mas a situação está chegando a um ponto inimaginável, não há precedentes na História — afirmou o embaixador e ex-chanceler Rubens Ricupero.

Ele afirma que nunca houve um ministro tão dissociado dos postulados básicos da diplomacia, o que gera essa manifestação inédita.

— Uma pessoa decente deveria apresentar sua renúncia diante disso — afirmou.

Procurados, nem o Itamaraty e nem a ADB quiseram se pronunciar sobre o caso. Mas fontes ligadas aos dois grupos, além de diversos outros diplomatas, afirmaram, sob sigilo, que o clima dentro da diplomacia brasileira nunca esteve tão ruim.

Um diplomata de carreira disse que “o clima está quente” e que “vários embaixadores aposentados declararam apoio à nota e aplaudiram a ADB reafirmar os princípios da diplomacia brasileira”. Segundo ele, a entidade externou uma posição velada entre os diplomatas da ativa, que não se pronunciam por causa da hierarquia. O diplomata indicou, também, a existência de um grupo “muito minoritário, mas estridente”, que se posiciona contra a manifestação da ADB em temas de política externa.PUBLICIDADE

A Associação — com 1.600 filiados, sendo que 75% destes diplomatas da ativa — de forma sutil, escreveu que “o exercício dos direitos à liberdade de expressão e à livre reunião e associação deve ocorrer de forma pacífica”, e que ele “não se confunde com tentativas de subversão da vontade soberana do eleitor, por meio da violência e da destruição do patrimônio público, como as vistas na sede do Legislativo norte-americano”. Tal posicionamento foi visto como uma afronta pelo grupo que defende a atuação de Ernesto Araújo.

Atuação ideológica

O chanceler de Jair Bolsonaro, apesar de afirmar que condenou a invasão, escreveu no Twitter que “há que distinguir ‘processo eleitoral’ e ‘democracia’” e que “grande parte do povo americano se sente agredida e traída por sua classe política e desconfia do processo eleitoral”, fazendo eco às alegações infundadas de fraude no processo eleitoral americano por Trump.

Fã público do presidente americano — que ele já afirmou ser um “salvador do Ocidente” — Araújo descumpriu uma regra da diplomacia brasileira, de não interferir em questões internas de outros países, e chegou a duvidar das investigações da invasão.

Para diplomatas ouvidos pelo GLOBO, este foi um estopim de insatisfações dentro do Itamaraty. Muitos afirmam que Araújo tem, cada vez mais, agido por questões ideológicas, e citam, como outro exemplo, a complicada relação com a Argentina desde a vitória de Alberto Fernández.PUBLICIDADE

Um diplomata ouvido pelo GLOBO lembrou que a Constituição estabelece que a diplomacia brasileira deve seguir princípios como independência nacional, autodeterminação dos povos e não intervenção. Para ele, “isso tem se perdido desde que o atual governo chegou ao poder”, e ele lembrou que a atual gestão tem até censurado livros e determinado apenas uma corrente de pensamento da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), do Itamaraty.

Sem fiscalização isenta

Além de repercutir na imagem do Itamaraty, que segundo Ricupero “vai levar mais que uma troca de gestão para ser recuperada”, estes posicionamentos com bases ideológicas, segundo diplomatas e especialistas, afetam a relação do Brasil com os EUA.

— Converso com alguns membros da equipe de transição de Joe Biden, e Araújo tem uma péssima reputação entre os democratas. Há uma percepção em Washington de que não há como evitar uma ruptura na relação bilateral se Ernesto permanecer no cargo — afirmou Oliver Stuenkel, da FGV. —Não se trata do presidente americano pedindo a troca de um chanceler, mas de um chanceler que não reconhece a legitimidade da eleição de Joe Biden.

Para diplomatas, o Congresso não tem fiscalizado a diplomacia com isenção. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, passou a usar uma foto de Trump em sua conta no Twitter. (Colaborou Camila Zarur)

Breiller Pires: Do impeachment ao freio das redes, caminhos para evitar que Bolsonaro repita Trump

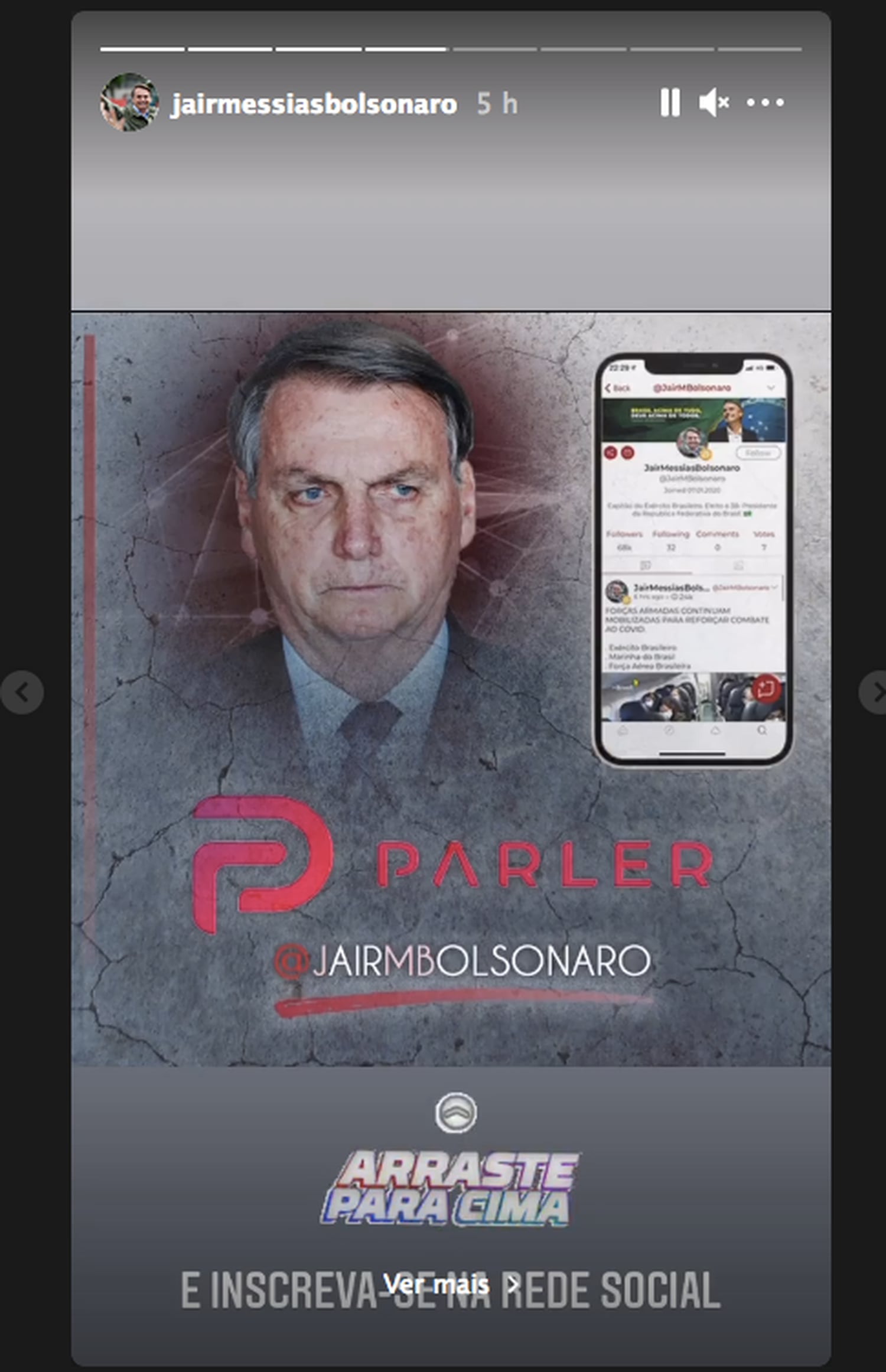

Inspirado em seu espelho americano, brasileiro dobra aposta na narrativa de fraude das eleições, enquanto apelos por frente ampla da oposição ganham força para dissuadir ameaças do presidente. Bolsonaro convida apoiadores a segui-lo no Parler, rede usada por grupos de direita

A invasão ao Capitólio, instigada pelo presidente derrotado nas últimas eleições dos Estados Unidos, lançou sinal de alerta ao Brasil, sobretudo após Jair Bolsonaro sinalizar que o movimento insurgente pró-Donald Trump pode ganhar uma versão tropical daqui a dois anos. “Se tivermos voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa”, comentou o mandatário brasileiro em nova tentativa de desacreditar, sem provas, o sistema eleitoral do Brasil e clamar pelo retorno do voto impresso. Diante de mais uma manifestação de apreço pela tática trumpista por parte da maior autoridade do país, não faltaram notas de repúdio e “alertas” sobre o estado de democracia vindos do Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta sobre a qual analistas, partidos e políticos de oposição se debruçam é: o que fazer para impedir uma eventual tentativa de chutar o tabuleiro institucional ou mesmo ensaiar um golpe mais clássico na próxima eleição?

Para o advogado Pedro Abramovay, diretor da Open Society na América Latina, ao insistir com a narrativa de fraude nas urnas, Bolsonaro e seus apoiadores têm plantado a semente de uma estratégia para se manter no poder em caso de derrota no próximo pleito. “Fica evidente a característica de intenção quando Bolsonaro faz esse tipo de manifestação. Ele não está só conjecturando. Estamos falando de um presidente que construiu sua vida política desacreditando a democracia”, afirma o jurista. Em resposta imediata à fala do mandatário brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu nota condenando o ataque ao sistema eleitoral e frisando que seu presidente, o ministro Luís Roberto Barroso, “lida com fatos e provas, que devem ser apresentadas pela via própria”.

Abramovay entende que, além do posicionamento de instituições em contraponto a manifestações antidemocráticas do Governo e do bolsonarismo, é essencial que elas encontrem amparo no ecossistema político. “Se as Forças Armadas não estiverem dispostas a cumpri-la, a Constituição não vale nada”, explica o advogado. “O STF só vai conseguir fazer valer a Constituição se houver forças políticas articuladas e poderosas o bastante para barrar intenções golpistas do presidente.” Ele lembra que, em países como Hungria e Turquia, que experimentaram recentemente a ascensão de governos autoritários, o Estado democrático ruiu aos poucos, a partir de ataques graduais às instituições. “Enquanto a sociedade civil tiver voz e conseguir influenciar os espaços de defesa da democracia, é muito improvável ocorrer uma virada de mesa antidemocrática.”

Em linha semelhante, Andrei Roman, criador da consultoria Atlas Político, que desenvolve pesquisas de opinião sobre a popularidade de Bolsonaro e as predileções de seu eleitorado, enxerga um fator em comum entre o Brasil e regimes autoritários que pode ser decisivo para uma hipotética inclinação golpista. “No atual contexto, é cada vez mais difícil identificar o momento exato em que um golpe acontece”, diz o cientista político. “A infiltração de militares no Governo ocorre no Brasil da mesma forma que ocorreu com Chávez, na Venezuela, ou com Orbán, na Hungria. Ter atores que compartilhem a ideia de um regime autoritário em posições estratégicas é mais preocupante até mesmo que a popularidade do presidente.”

Roman aponta que, de acordo com os últimos levantamentos do Atlas Político, entre 10% e 15% da população brasileira apoia a tomada do poder pelos militares, percentual semelhante ao dos que endossam a narrativa de urnas fraudadas. O índice pode subir, dependendo do desempenho do Governo e da radicalização de Bolsonaro nos próximos meses, mas não o suficiente, segundo o cientista político, para sustentar apoio popular a um eventual ensaio golpista ou de incentivo a reações de alas radicalizadas de sua própria base ou das polícias, por exemplo. Por outro lado, Pedro Abramovay julga como alarmantes as manifestações de integrantes do Exército, a exemplo do ex-comandante Eduardo Villas Bôas, que chegou a ameaçar intervenção militar caso o STF concedesse habeas corpus ao ex-presidente Lula, em 2018, e do ministro-general Augusto Heleno, que insinuou —em tom de ameaça— que a apreensão dos celulares de Bolsonaro, como determinou o Supremo, poderia ter “consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional.”

“O papel que deve ser exigido das Forças Armadas é de silêncio permanente, não de intervenção. Se assegurassem que não participam do jogo político, elas minariam a capacidade de ação das forças golpistas”, diz Abramovay. Nos Estados Unidos, a posição de neutralidade dos militares foi colocada à prova diante da resistência de Trump em acatar o resultado das eleições norte-americanas, que confirmaram o democrata Joe Biden como presidente eleito. Porém, figuras proeminentes do alto comando, como o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, saíram a público para pregar respeito à Constituição dos EUA e aos ritos democráticos. Dias antes da invasão do Capitólio, o conjunto dos 10 ex-ministros da Defesa dos EUA que estão vivos, incluindo proeminentes republicanos, fizeram uma carta conjunta para condenar as alegações de fraude feitas por Trump e seu desejo de envolver os militares. Em que pese a obrigação institucional de neutralidade, Andrei Roman considera salutar o envolvimento de militares em uma frente ampla em defesa da democracia, embora o veja como improvável. “O máximo que se pode esperar dos líderes mais importantes das Forças Armadas é o afastamento do debate político ou até mesmo o desembarque gradativo do Governo Bolsonaro.”

Um dos reflexos da invasão do Capitólio é a cobrança antecipada, puxada por opositores do bolsonarismo, pelo cumprimento do papel institucional dos militares. “E se (ou quando) a invasão golpista, similar à dos Estados Unidos, ocorrer no Congresso Nacional, de que lado ficarão as Forças Armadas?”, questionou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). “A história brasileira justifica a pergunta. Espero que defendam a Constituição e não fiquem do lado dos arruaceiros e milicianos.”

Da frente ampla ao impeachment

A oposição a Bolsonaro se organiza em duas trincheiras com vistas a 2022. Uma delas defende a deposição imediata do presidente, em meio à gestão desastrada da crise sanitária causada pela pandemia de covid-19. A outra, cujos entusiastas —em boa medida— também apoiam o impeachment, tenta pavimentar a constituição de uma frente ampla a fim de diminuir as chances de reeleição de Bolsonaro. “Frente ampla de esquerda, nós e nossos partidos construiremos com energia e vontade de utopia. Mas uma unidade institucional urgente contra o fascismo e a morte, Dino, Doria, Camilo, Rui, Wellington, Kalil, João Campos poderiam construir já. Entre a vida e o acordo com a morte”, convocou na última quinta-feira o ex-ministro petista Tarso Genro, em crítica a Bolsonaro por minimizar a marca de 200.000 mortes por coronavírus no Brasil.

Na visão de Abramovay, a construção da frente ampla contra Bolsonaro deveria focar, em primeiro lugar, na defesa dos direitos fundamentais, e não necessariamente na eleição. “A frente tem de ser pensada de duas maneiras. Uma é a eleitoral, de difícil consolidação nesse momento. A outra, mais importante, é a de defesa da democracia, que não vai aceitar ataques à Constituição, ao Judiciário e ao Congresso. Ela pode ter ou não consequência eleitoral, mas seu grande objetivo deve ser formatar condições para que quem venha a desbancar Bolsonaro na eleição assuma em 2023”, projeta o advogado.

Porém, ao menos por enquanto, o mais palpável é o coro crescente pelo afastamento de Bolsonaro, o que sempre esbarra nas condições específicas de apoio no Congresso, na situação econômica e na opinião pública. Na quinta-feira, o PT protocolou o 60º pedido de impeachment contra o presidente, dessa vez por apologia à tortura pela provocação direcionada à ex-presidenta Dilma Rousseff. Depois de resistir ao acolhimento de vários pedidos contra Bolsonaro, que vão desde crime de responsabilidade por suspeita de intervenção na Polícia Federal à quebra de decoro por desrespeitar as medidas de isolamento social na pandemia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), deve deixar a decisão a cargo do novo presidente da Casa, que será escolhido em fevereiro ―uma batalha onde o candidato apoiado por Maia e pela esquerda, o Baleia Rossi (MDB), disputará com o nome do Planalto, Arthur Lira (PP).

“É praticamente impossível que haja impeachment sem mobilização da sociedade. Mas é difícil imaginar ruas tomadas no meio de uma pandemia”, analisa Abramovay. “Fatos jurídicos para o impeachment já existem de sobra, dada a fartura de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. Só que todos os outros elementos para que ocorra são políticos. Assim como não há garantia de que o Centrão se mantenha fiel a Bolsonaro, Baleia Rossi, caso eleito, também pode não levar o impeachment adiante.”

De acordo com números do Atlas Político, a popularidade de Bolsonaro, que chegou a cair quase 10 pontos percentuais no começo da pandemia, voltou a apresentar leve viés de queda em dezembro. A maioria dos entrevistados pela consultoria (55%) dizia apoiar o impeachment do presidente até julho do ano passado. Em abril, no auge das tensões pela queda de Sergio Moro, o Datafolha havia mostrado que o percentual de apoiadores da deposição era de 45%. “Bolsonaro não está imune ao impeachment até o fim do mandato. Ainda não há cristalização definitiva de sua base de apoio”, afirma Roman. “Com a resistência em se aproximar de Joe Biden, a relação com o novo Governo dos Estados Unidos pode desencadear uma crise diplomática e gerar mais um fato negativo para sua administração, fortalecendo o cenário de impeachment.”

O freio das redes sociais

No balanço final da invasão ao Capitólio, Trump acabou punido nas redes sociais por incitar apoiadores com o discurso de fraude nas eleições. Primeiro, o Twitter limitou o alcance de suas publicações, e depois suspendeu sua conta por 12 horas e, agora, anunciou que o fará de maneira permanente. Três mensagens foram apagadas sob alegação de propagar informações falsas. Já Facebook e Instagram baniram o presidente por tempo indeterminado. Em um comunicado, Mark Zuckerberg, proprietário das plataformas, explicou que, antes da punição, as redes apenas sinalizaram conteúdos que violam suas políticas, mas resolveu tomar providências mais rígidas por entender que “o contexto atual é fundamentalmente diferente, envolve o uso de nossa plataforma para incitar insurreição contra um governo democraticamente eleito. Os riscos de permitir que o presidente use a plataforma neste momento são grandes demais.”

Agora, existe a expectativa de que as redes, especialmente o Facebook, em que o presidente Jair Bolsonaro já divulgou informações falsas em suas tradicionais lives semanais, possam adotar postura semelhante no Brasil. Isabela Kalil, antropóloga e cientista política que estuda movimentos de extrema direita no Brasil desde 2016, observa que o bolsonarismo já usou de expediente parecido ao dos radicais americanos para instigar uma insurreição contra os Poderes Judiciário e Legislativo. Em março, após o presidente compartilhar vídeo estimulando apoiadores a se manifestarem contra o Congresso, um monitoramento coordenado por Kalil identificou a ação de perfis que convocaram atos antidemocráticos em frente a quartéis militares. “Do ponto de vista da base bolsonarista, tivemos um ensaio do que pode vir a ocorrer em 2022”, diz a pesquisadora.

Enquanto a invasão do Capitólio reuniu grupos neonazistas, antivacinas e supremacistas brancos, simbolizados pelo QAnon, movimento adepto de várias teorias da conspiração, a radicalização pró-Bolsonaro parte de seitas como o 300 pelo Brasil, liderado pela extremista Sara Winter, que chegou a ser presa e indiciada por ameaçar ministros do STF. Para Kalil, apesar de minoritários, esses grupos não devem ser menosprezados nem tratados somente como alegorias exóticas ou irrelevantes. “Nos Estados Unidos, uma parcela significativa da população não considera a invasão uma situação absurda. Ainda que grupos radicais adotem posições extremas, a sociedade vai normalizando esse tipo de manifestação ao achar que o fenômeno é isolado e está sob controle.”

Além do inquérito das fake news conduzido pelo Supremo, que apura a suposta existência de uma máquina de ódio e desinformação movida por bolsonaristas, o Facebook derrubou, em julho, dezenas de contas ligadas ao clã Bolsonaro por utilização de robôs e perfis falsos. O contragolpe nas redes é encarado como uma medida fundamental por Isabela Kalil, embora ela sinalize a necessidade de ampliar o alcance das restrições. “As plataformas tardaram muito em tomar providências, mas os vetos não podem se restringir a Trump. Têm de barrar todo tipo de discurso de ódio”, aponta a cientista política, que ainda frisa o papel das instituições no enfrentamento às redes de desinformação. “As plataformas comerciais não vão resolver o problema sozinhas. Grupos de extrema direita já estão migrando para outras redes, como o Parler. A contenção dessa onda passa por uma resposta firme das instituições democráticas.” Neste sábado, Bolsonaro convidou seus seguidores, em uma publicação no Instagram, a o seguirem no Parler ―um dia depois de o Google Play suspender o aplicativo até que a rede social esclareça seu viés autoritário. O Parler também deve ser retirado de operação, informaram seus desenvolvedores.

Pedro Abramovay entende que se trata de um debate delicado, por envolver o interesse das empresas de mídia, e diz não acreditar que as restrições a Trump sejam imediatamente replicadas no Brasil para conter arroubos autoritários e conspiratórios de Bolsonaro nas redes sociais. “O Facebook foi fundamental para a vitória do Trump. A decisão de suspendê-lo da plataforma somente quando está de saída do poder é mais um recado aos novos detentores do poder do que uma medida inovadora para enfrentar líderes autoritários.”

O advogado, assim como Kalil, argumenta que o melhor caminho para desidratar clamores antidemocráticos e uma escalada do autoritarismo no Brasil é o protagonismo das instituições de controle. “É preciso responsabilizar o presidente por falas de consequências gravíssimas, como no caso de desestimular a vacinação, mas é preferível que essa responsabilização se dê pelas instituições brasileiras do que por empresas privadas de comunicação.”

Oliver Stuenkel: Como o fim da Guerra Fria contribuiu para a polarização dos EUA

Colapso da União Soviética eliminou a ameaça existencial que ajudava a estabilizar a política norte-americana

Quando ficou sabendo da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, meu pai ficou extasiado. Correu pela casa gritando “Caiu o Muro!”, como se seu time de futebol tivesse vencido o campeonato. Horas depois, toda a família estava na estrada em direção a Berlim, onde dezenas de milhares de pessoas se aglomeraram para saudar cidadãos da Alemanha Oriental, que entravam na parte Ocidental de Berlim pela primeira vez. Sem compreender o significado geopolítico daquele episódio na época, me impressionei com meu pai abraçando pessoas desconhecidas, todo o mundo aos prantos.

Como a vasta maioria da sociedade norte-americana, meu pai, um berlinense que passou a adolescência nos Estados Unidos, viu no colapso da União Soviética um triunfo histórico dos EUA. Ele fazia questão de que minhas irmãs e eu cursássemos parte do Ensino Médio em uma escola nos Estados Unidos. À primeira vista, a década de 1990 lhe dava razão: foi um período marcado por um boom econômico nos EUA e muita confiança de um país que se via, pela primeira vez na história, sem rival no planeta.

Em retrospectiva, porém, ficou claro: o colapso da União Soviética plantou na sociedade norte-americana a semente da polarização destrutiva, hoje uma marca registrada da política contemporânea dos EUA. Os debates políticos nos Estados Unidos durante a Guerra Fria não foram sempre civilizados evidentemente. A carreira do senador Joseph McCarthy, um charlatão famoso nos anos 1950 por liderar o combate a supostos comunistas infiltradosno Governo norte-americano, é prova disso. Durante expressiva parte desse período histórico, porém, havia consenso na população americana de que, diante da ameaça soviética, haveria limites aos ataques a oponentes na política doméstica. Afinal, a disputa contra a URSS gerava uma espécie de acordo nacional, que unia todos os atores políticos nos EUA, independentemente de suas convicções ideológicas.

Livre de preocupações sobre a sobrevivência do país, o tom na política norte-americana nos anos 1990 mudou para pior. Carente do grande projeto nacional de derrotar o comunismo, a política começou a priorizar intrigas que apequenaram a elite política dos EUA. Liderado pelo deputado republicano Newt Gingrich em 1999, o processo de impeachment de Bill Clinton —do qual seria absolvido pelo Senado depois—indicava uma abordagem de vale-tudo e a demonização dos opositores. Duas décadas mais tarde, a fragilidade da democracia americana revelou-se ainda mais flagrante quando seguidores pró-Trump invadiram o Capitólio para impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Como escreve Janan Ganesh, “o fim da Guerra Fria foi uma vitória da qual os Estados Unidos nunca se recuperaram.”

A última vez em que um candidato à presidência dos EUA ganhou mais de 400 votos no Colégio Eleitoral foi em 1988, quando George Bush pai, piloto da Força Aérea na Segunda Guerra Mundial, com longa experiência de política externa, venceu na vasta maioria dos Estados norte-americanos. Não se trata de uma coincidência. Desde então, todas as eleições presidenciais revelam um país profundamente dividido, com ambos os lados acusando o outro de inimigo da pátria, cuja vitória representaria o fim da república. Não surpreende, tampouco, que mais presidentes tenham sofrido processos de impeachment desde o fim do confronto ideológico com os soviéticos do que nos primeiros dois séculos da república estadunidense.

Nesse contexto, a ascensão da China e a emergência de uma guerra fria entre os EUA e esse país asiático teriam o potencial de ajudar a sociedade americana a superar suas profundas divisões, que hoje representam ameaça à estabilidade política do país? À primeira vista, parece que não —afinal, apesar do seu sistema político formalmente parecido com o da União Soviética, qualquer um que pousa no aeroporto de Pequim ou Xangai logo percebe que a sociedade chinesa é profundamente capitalista e pelo menos tão materialista e individualista quanto a dos Estados Unidos. Enquanto na Guerra Fria (1947-1991) havia pouca interação econômica entre os EUA e a União Soviética, hoje, milhares de empregos norte-americanos dependem da China, dificultando um confronto como o proposto por Donald Trump nos últimos quatro anos. Um vasto número de estudantes chineses, muitos deles filhos da elite política da China, assegura a sobrevivência das universidades norte-americanas. Além disso, diferentemente da União Soviética, a China não tem planos de exportar seu modelo político ou econômico. Transformar o regime comunista chinês em bicho-papão com o fim de unificar os EUA não seria nada fácil.

Por outro lado, tudo indica que Trump é apenas sintoma de um novo consenso anti-China em Washington, reflexo de uma sociedade cada vez mais preocupada com o deslocamento de poder para o gigante asiático. O bloqueio de aplicativos chineses pelo Governo dos EUA e a disputa pela supremacia digital entre as duas potências, simbolizada pela atuação do Governo norte-americano contra a empresa chinesa Huawei, representam somente o começo de um novo sistema internacional marcado por esferas de influência de natureza tecnológica, dividindo o mundo em países que ou usam tecnologia americana ou preferem a chinesa. Parece provável que líderes políticos nos EUA tentarão aproveitar esse novo cenário para incitar o nacionalismo que ajudou a estabilizar o debate político durante a Guerra Fria.

Um estrategista da equipe de transição do Governo Biden me disse recentemente que a postura de Trump em relação à China era “talvez o único ponto de convergência que temos [com os Republicanos]”. Só o tempo dirá se esse entendimento será suficiente para ter início uma reaproximação entre Democratas e Republicanos de forma a superar a hiperpolarização que se apoderou da política norte-americana.

*Oliver Stuenkel é doutor em Ciências Política e professor de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra). Twitter: @oliverstuenkel

Amanda Mars: Trump dinamita o final com o qual sonhava

Até quarta-feira, o presidente republicano imaginava uma etapa pós-presidencial na primeira linha de combate. O ataque ao Congresso o deixa mais isolado e silenciado que nunca

Silenciado nas redes sociais, repudiado pelo establishment republicano, abandonado por uma série de altos funcionários de seu Gabinete e derrotado nas urnas, Donald Trump nunca esteve tão sozinho como agora. Sua última grande batalha contra o sistema dos Estados Unidos, na qual tentou reverter o resultado das eleições presidenciais espalhando acusações infundadas de fraude, serviu de teste final sobre as lealdades, e também sobre as forças democráticas, e o presidente se deu mal.

O secretário de Justiça William Barr, nomeado pelo próprio Trump, não encontrou nenhum fundamento da alegada grande operação fraudulenta; as autoridades republicanas dos Estados cujos resultados eleitorais foram contestados pelo mandatário resistiram às suas pressões; a Suprema Corte, de maioria conservadora e com três dos nove juízes nomeados por ele, decidiu por unanimidade não envolver-se; e no último momento, na quarta-feira, quando o Congresso se reuniu para certificar em Washington a vitória eleitoral do democrata Joe Biden, apenas um punhado de legisladores fiéis ao presidente se animou a torpedear o processo.

Naquele 6 de janeiro, já escrito para sempre nos livros de história, o magnata nova-iorquino resolveu fazer uma nova demonstração de força. Pela manhã, antes que os membros do Congresso se reunissem para ratificar Biden, convocou um comício em frente à Casa Branca, aproveitando a enorme quantidade de seguidores que tinham chegado de todo o país. Depois, incentivou-os a ir protestar diante do Capitólio, a ser fortes, a recuperar o país sem fraquejar.

Até quarta-feira, Donald Trump tinha planejado uma etapa pós-presidencial na primeira linha de combate, pensando em se manter como uma voz destacada do eleitorado conservador. Tinha revelado inclusive sua intenção de voltar a ser candidato nas eleições presidenciais de 2024 e, pelo que seu entorno vazou para a imprensa, pensava em anunciá-la formalmente no dia da posse de Joe Biden, em 20 de janeiro. Ninguém gosta tanto de um bom espetáculo como esse empreendedor imobiliário de 74 anos que conquistou a presidência mais poderosa do mundo ao saltar dos reality shows para a política. Irritado com a linha da TV conservadora Fox News —outra que o abandonou, segundo seu ponto de vista—, pensava em lançar uma plataforma própria para continuar conectado com suas bases. A batalha de fundo era o controle do eleitorado republicano. Alguns membros de sua família, como sua filha, Ivanka, e seu filho mais velho, Donald, também consideraram a possibilidade de seguir uma carreira política. Em suma, para a família Trump, a política estava apenas começando.

Todos esses planos se complicaram para Trump depois do violento assalto de seus seguidores radicais ao Congresso, uma revolta — instigada por sua campanha dos últimos meses— na qual morreram cinco pessoas e que pôs a imagem dos Estados Unidos, a democracia mais poderosa do mundo, em uma situação vergonhosa.

Segundo o procurador Ken Kohl, do gabinete do Ministério Público dos EUA em Washington, o Departamento de Justiça não planeja, pelo menos por enquanto, denunciar por crimes de incitação à violência o presidente ou outros que discursaram no comício da manhã de quarta-feira diante da Casa Branca (como seu filho Donald Jr.), onde foi aceso o pavio. No entanto, o Partido Democrata pretende submeter Trump a um processo de impeachment, ou seja, a um julgamento político no Congresso para decidir sobre sua destituição, a não ser que ele renuncie ou seu próprio Gabinete o deponha recorrendo à 25ª emenda da Constituição (estas duas últimas opções são improváveis).

Resta para Trump pouco mais de uma semana na Casa Branca, mas, se for condenado nesse processo, o Senado poderia votar também para incapacitá-lo como candidato no futuro. O impeachment teria caminho livre na Câmara dos Representantes, que iniciaria o processo e tem maioria democrata, mas seria complicado no Senado, onde ocorreria o julgamento político em si, no qual um presidente só pode ser condenado por maioria de dois terços dos votos —o que, atualmente, o partido de Joe Biden não tem.

“É muito difícil que tenham tempo para tudo isso; o que os democratas querem fazer é prejudicá-lo politicamente, evitar que possa se candidatar nas eleições em 2024, e buscam o apoio dos republicanos para isso, mas essa não é sua prerrogativa, é uma prerrogativa dos eleitores”, considera o jurista republicano Robert Ray, que atuou como procurador independente no caso Whitewater, um escândalo imobiliário que atingiu Bill e Hillary Clinton nos anos noventa.

Além dos episódios violentos no Congresso, o que estará à espera de Trump quando ele deixar o Governo é a Justiça. A procuradoria de Manhattan está investigando seu histórico tributário e, graças a uma vitória na Suprema Corte, terá acesso a oito anos de suas declarações, como parte de inquéritos sobre pagamentos a mulheres para ocultar possíveis infidelidades matrimoniais durante a campanha de 2016 e sobre uma possível fraude fiscal. Além disso, a procuradora de Nova York Laetitia James está analisando possíveis acusações contra sua construtora por alterar o valor real de seu ativos para obter empréstimos.

O Departamento de Justiça também terá o caminho livre para reativar o caso de obstrução à Justiça durante a investigação da trama russa —Trump já não terá a imunidade presidencial— e, por outro lado, continuam os processos por sua conduta pessoal: uma ação de sua sobrinha Mary Trump por fraude em uma herança e duas por difamação, uma destas movida pela escritora E. Jean Carroll, que o acusa de uma agressão sexual supostamente cometida nos anos noventa.

Essas questões, porém, já estavam na mesa antes do pleito de novembro e não minaram o apoio ao presidente, que perdeu as eleições, mas obteve 74 milhões de votos, quase 12 milhões a mais do que em 2016. A dúvida é se o magnata conseguirá manter sua capacidade de mobilizar as bases a partir de agora; se realmente, como afirma, poderá continuar sendo o líder dos eleitores conservadores depois de ser expulso do poder político, com menos atenção da mídia e com outros republicanos já pensando em varrê-lo do mapa para entrar na corrida pela Casa Branca.

Para o estrategista político Rick Wilson, um dos fundadores do The Lincoln Project, uma plataforma de republicanos contra Trump, o presidente perdeu “seu superpoder”, ou seja, seu alto-falante nas redes sociais, Twitter e Facebook, “e não poderá se comunicar com seus seguidores tão facilmente quanto antes”.

Wilson relativiza o peso dos 74 milhões de votos que Trump recebeu nas eleições, e alerta que metade deles é de “republicanos comportamentais”, ou seja, eleitores que “votarão em republicanos aconteça o que acontecer, porque para eles as eleições são uma alternativa entre socialismo e liberdade, luz e escuridão, bem e mal”. Resta, acrescenta o estrategista, essa outra metade que participa do culto à figura do magnata nova-iorquino. “Mas o grande cisma com que esta nação se defronta é se as pessoas que se dizem republicanas, que acreditam nos princípios conservadores, estão bem servidos com Trump”, assinala. Para o Partido Republicano, diz ele, o que ocorreu quarta-feira foi “devastador”.

Fala-se muito sobre os próximos movimentos de Trump. Renegado como nova-iorquino, espera-se que ele se mude para a Flórida, principalmente por conveniência fiscal. Um personagem tão singular como esse, alérgico às derrotas e orgulhoso até a agonia, não pode ser considerado varrido do mapa. Se vir opções, continuará lutando pelo controle dos eleitores republicanos, mas ninguém acredita mais que ele tenha coragem de convocar outra manifestação para coincidir com a posse de Biden.

Bruno Carazza: O tribunal do Facebook

Decisão de banir Trump é o maior fato político dos últimos tempos

Daron Acemoglu e James Robinson, autores do best-seller Por que as Nações Fracassam?, apresentaram uma hipótese bastante convincente para explicar o subdesenvolvimento econômico de povos e países. De acordo com os professores do MIT e da Universidade de Chicago, a concentração de poder nas mãos de elites política e econômica gera os incentivos institucionais para um ciclo vicioso difícil de ser rompido, em que se os mais ricos extraem renda da população e grupos políticos se perpetuam no poder.

Nos últimos anos, um novo debate tem agitado não apenas a academia, mas principalmente os meios políticos e empresariais, e tem a ver não diretamente com o funcionamento dessas engrenagens descritas com farta evidência empírica pelas pesquisas de Acemoglu & Robinson, mas com esse jogo de interação entre variáveis econômicas e políticas. Trata-se do incontrolável poder de influência das gigantes de tecnologia em nossas vidas.

Segundo levantamento do Global Digital Overview 2020, 5,2 bilhões de pessoas possuem celular, o que representa quase 70% da população mundial. 4,5 bilhões de terráqueos têm acesso à internet (59%) e 3,8 bilhões têm contas em redes sociais - praticamente a metade dos habitantes do planeta.

Além da ampla penetração, estamos cada vez mais conectados à rede. Em janeiro de 2020, as pessoas de 16 a 64 anos passavam em média 6 horas e 43 minutos por dia utilizando a internet. No caso brasileiro, estamos em terceiro lugar do ranking global, atrás apenas dos filipinos e dos sul-africanos. Em média, passávamos 9 horas e 17 minutos de frente para a tela - índice que deve ter aumentado ainda mais desde o início da pandemia.

As redes sociais nos fisgaram oferecendo tudo ao alcance de poucos cliques: a interação com familiares e amigos, a oportunidade de nos divertir e ler notícias de vários canais e até mesmo a possibilidade de participar de debates políticos num alcance nunca antes imaginado.

Do ponto de vista comercial, seu modelo de negócios é muitíssimo atraente. O acesso é gratuito, embora ao aderir você aceite abrir mão de seus dados pessoais. Afinal, redes sociais ganham dinheiro com os anúncios. E ele tornam-se melhores à medida em que compartilhamos nossos hábitos de consumo, nossas opiniões e preferências.

Para construírem seu incrível poderio econômico, as grandes corporações do Vale do Silício colocaram toda a tecnologia para explorar ao máximo todos os benefícios de conceitos econômicos há muito mapeados pela teoria. Em essência, as redes sociais são plataformas, também conhecidas como mercados de dois lados.

A ideia não é nova: de imobiliárias a empresas de cartões de crédito, passando pela publicidade de jornais, todos esses negócios buscam conectar compradores e vendedores. Nesses mercados, os efeitos de rede tornam a imobiliária, a empresa de cartão de crédito ou o jornal mais valiosos quanto mais gente recorre aos seus serviços.

No caso das redes sociais, quanto mais gente se conecta, mais elas se tornam valiosas para os usuários (afinal, não faria muito sentido aderir se a maioria dos seus amigos não estivesse lá) e também para os anunciantes. E quanto mais as usamos, mais insumos fornecemos para os algoritmos desenharem o nosso perfil, captarem nossos gostos e identificarem nossos desejos, impulsionando seu valor para a publicidade.

E aqui entram em campo as economias de escala; afinal de contas, quanto maior você se torna, mais atrai usuários. E aí começam a surgir os efeitos deletérios de seu poder econômico sobre os concorrentes. Da mesma forma que motoristas só vão migrar para um novo aplicativo de transporte urbano se houver muitos consumidores conectados a ele e, de maneira reversa, os consumidores só vão migrar se houver uma boa disponibilidade de motoristas perto de você, as redes sociais vão se tornando mais potentes à medida em que se tornam mais presentes no nosso dia-a-dia.

Por outro lado, graças às economias de escopo, esses grandes conglomerados têm maiores condições técnicas e econômicas de investir em mercados contíguos que sejam promissores e, assim, inibir o crescimento de seus rivais - ou simplesmente comprá-los. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a aquisição do YouTube pelo Google ou do Instagram e do WhastApp pelo Facebook. Ou pela decisão do Facebook de arrasar com o Snapchat ao lançar os stories no Instagram.

O grande problema dos tempos atuais surge quando o poder econômico se converte em poder político. Ao longo da história, grandes grupos econômicos sempre se valeram de mecanismos para defender seus interesses e obter benesses em termos de regulação ou tributação favoráveis, seja por meio de doações de campanhas, lobby ou captura de autoridades por dirigentes de grandes empresas.

No caso das redes sociais, sabemos que a política nos mobiliza, nos envolve, nos une e nos divide. A polarização nos mantém mais tempo conectados, seja brigando, seja interagindo com quem pensa semelhante a nós, nas nossas bolhas. E isso é tudo o que as redes desejam, pois quanto mais tempo gastamos discutindo política, mais informações são coletadas - e transmitidas aos anunciantes.

Donald Trump tinha 88 milhões de seguidores no Twitter e 35 milhões no Facebook antes de ser banido pelas duas plataformas. Cassar o seu direito de comunicação com o público levanta dúvidas sobre os limites das gigantes de tecnologia em mediar o debate político.

Redes sociais deveriam ser tratadas como uma infraestrutura digital, por onde transitam ideias, como as estradas ou ferrovias, e como tal deveriam ser reguladas para garantir condições mínimas de acesso a todos os participantes, independentemente de suas visões?

Redes deveriam ser o “livre mercado de ideias”, tão caro aos defensores do direito irrestrito à liberdade de expressão? Ou seria uma contradição defender a intervenção estatal sobre um negócio privado para garantir o direito à liberdade?

Quando grandes empresas conseguem transformar poder econômico em poderio político, nossas preocupações mudam de patamar. O banimento de Trump do Twitter e do Facebook inaugura um debate que vai nortear nossas vidas na próxima década.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Catarina Rochamonte: Trump - A insanidade populista

O inimigo interno, que se beneficia da sociedade livre e plural, está à espreita

O Capitólio foi invadido por americanos tomados de furor fanático, o que mostra o estrago causado pelos inimigos internos das democracias, subjugadas em seus próprios territórios por extremismos ideológicos que se tocam e se correspondem na presunção de verdade e na intolerância que vê na sua visão de mundo a única digna de ser defendida, esquecendo-se que a virtude das democracias liberais é o triunfo do pluralismo de ideias e da busca do consenso por argumentação; não por violência ou intimidação.

A aventura autoritária insuflada por Trump não se deveu ao fato de ser ele um político de direita. À direita ou à esquerda, os governantes, quando imbuídos de algum zelo democrático, permitem a alternância de poder sem sabotá-la com narrativas fantasiosas que incitam ódio e revolta. A atitude de Trump deveu-se, antes, a uma loucura ambidestra: o desvario do poder. Tomado por essa loucura, o líder populista constrói narrativas conspiratórias e, sustentado pela massa, vai com ela até onde der.

Após conclamar seus apoiadores para o protesto e incitá-los a avançar sobre o Capitólio —instrumento e símbolo da democracia americana—, o presidente os abandonou e atacou covardemente, declarando que não representavam o país. Essa é uma lição que deveria ficar para todos os tipos de fanáticos: seus chefes idolatrados não hesitam em sacrificá-los.

Os EUA vencerão a insanidade populista, pois a história tem demonstrado o vigor de suas instituições. Aquele inimigo interno, porém, que se beneficia da sociedade livre e plural enquanto constrói narrativas para derrotá-la, está à espreita. O futuro do mundo livre dependerá cada vez mais de um entendimento na diversidade —E Pluribus Unum—, de uma política de dissolução de conflitos capaz de congregar as forças mais diversas no intuito de construir uma sociedade mais justa.

O que se entende por isso não é consensual, mas é algo que possui pontos comuns entre os dotados de boa-fé e boa vontade.