Tecnologia

Protecionismo de Trump tem raízes no passado dos EUA

Conselheiro de Lincoln, Carey via a política de livre-comércio como uma forma de dominação econômica britânica, mais ou menos como Trump faz agora com a China

Luiz Carlos Azedo/Correio Braziliense

Henry Charles Carey foi um economista do século 19, conhecido por ser o principal teórico econômico do protetorado industrial dos Estados Unidos. Sua defesa do protecionismo se contrapunha às ideias do “laissez faire” (livre-comércio) britânico representado por David Ricardo e Adam Smith. Quem me chamou atenção para a importância desse economista na história dos Estados Unidos foi meu velho camarada Gilvan Cavalcanti de Melo, editor do site Democracia política e novo reformismo.

Dele recebi duas páginas instigantes do livro Grundisse (Boi Tempo), os manuscritos de Karl Marx (1818-1883) intitulados “Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie” (Elementos fundamentais para a crítica da economia política), no qual o autor de “O Capital” destaca a originalidade das ideias de Carey àquela altura da expansão capitalista pelo mundo. Um dos manuscritos é “Formações econômicas pré-capitalistas”, que contraria o determinismo histórico stalinista. Esses textos somente foram publicados em 1941.

Natural da Filadélfia, Henry Charles Carey (1793 –1879) foi um dos principais representantes da escola americana de economia política no século 19. No seu livro Harmonia de interesses, comparou e contrastou o que ele chamava de “sistema britânico” de livre comércio com o “sistema americano” de desenvolvimento econômico, mediante proteção alfandegária e intervenção governamental para estimular a produção. Essa obra fez dele o mais importante consultor econômico de Abraham Lincoln (1809-1865) na Presidência dos EUA.

Era filho do também economista Mathew Carey (1760-1839), um irlandês reformador e editor de livros radicado na Filadélfia, cujos ensaios sobre economia endossavam as ideias de Alexandre Hamilton (1755-1804, um dos federalistas patronos da democracia americana, sobre a proteção e a promoção da indústria. Henry Carey também escreveu sobre salários, sistema de crédito, juro, escravidão, direito autoral, ensaios que reuniu na trilogia “Princípios da ciência social”.

Marx reconhece Carey como o único economista original entre os norte-americanos de sua época, mas criticou sua tentativa de apresentar o capitalismo norte-americano como um sistema harmonioso. No “Grundrisse”, observa que Carey, vindo de um país onde a sociedade burguesa se desenvolveu sem as estruturas feudais europeias, tendia a ver as relações de produção capitalistas da sua época como naturais e eternas. A implicância de Marx se deve ao fato de que Carey considerava os antagonismos sociais do capitalismo meras distorções herdadas do feudalismo europeu, especialmente do modelo britânico, que não se aplicariam aos Estados Unidos.

Indústria e reforma agrária

Como agora faz o presidente norte-americano Donald Trump, Carey defendia que o protecionismo era essencial para o desenvolvimento das indústrias nacionais. Segundo ele, as tarifas de importação protegeriam as indústrias nascentes da concorrência externa, principalmente da hegemonia britânica. Para ele, o livre comércio beneficiava apenas as nações já industrializadas, ampliando as desigualdades globais. Diante disso, o Estado deveria adotar medidas para fortalecer o mercado doméstico e estimular a produção nacional. Mais parecido com o tarifaço de Trump é impossível.

Carey não era apenas economista, era também um ativista político, ligado ao senador Henry Clay e à chamada American System, que propunha tarifas protecionistas, investimento em infraestrutura, um banco nacional forte e, sobretudo, promovia forte campanha contra a Inglaterra, acusada de sufocar e matar as indústrias norte-americanas, mais ou menos como Trump faz agora com a China. Mas não apenas os chineses. O presidente norte-americano afirma que a maioria dos países explora os Estados Unidos, quando o que aconteceu nos últimos cem anos foi o contrário.

Abraham Lincoln foi muito influenciado pelas ideias de Carey, inclusive no combate à escravidão e na defesa da reforma agrária, que resultaram na Guerra da Secessão. Segundo o economista, a vitória sobre as dificuldades para a produção agrícola, pelo árduo e continuado esforço, dá direito ao primeiro ocupante da terra à sua propriedade no solo. Seu valor constitui uma proporção muito pequena do custo despendido, porque representa somente o que seria exigido, com a ciência e os recursos ao longo do tempo, para elevar a terra de seu primitivo estado à situação produtiva.

A propriedade da terra, por conseguinte, seria somente uma forma de capital investido, uma quantidade de trabalho ou os frutos do trabalho permanentemente incorporados ao solo; pelo qual, como para qualquer outro capitalista, o proprietário é compensado por uma parte do produto. As teses de Carey tanto legitimaram a “conquista do Oeste” quanto o consequente massacre das populações indígenas.

Além de referência histórica, a política econômica republicana nos EUA durante o final do século 19, de certa forma, as ideias de Carey também influenciaram o nacional-desenvolvimentismo latino-americano de Celso Furtado e Raúl Prebisch, em meados do Século 20, que pode renascer das cinzas, inclusive aqui no Brasil.

Trump dobra a aposta contra a China e causa pânico nos mercados

Teme-se um período de recessão econômica sem que se saiba como e quando se sairá dela. A retaliação chinesa mirou as empresas de tecnologia dos Estados Unidos

Luiz Carlos Azedo/Correio Braziliense

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a China com tarifas adicionais de 50%, se Pequim não retirar suas taxas retaliatórias de 34% sobre os EUA. A escalada da guerra tarifária entre os dois gigantes da economia mundial provocou queda generalizada nas bolsas de valores de todo o mundo, principalmente na Ásia e na Europa. No Brasil, o Ibovespa, principal índice de desempenho das ações, abriu o mercado em queda de 1,7%, encerrando o dia com perda de 1,38%, enquanto o dólar fechou em alta, sendo vendido a R$ 5,91.

Nos EUA, fecharam em queda o Dow Jones, de 0,91%, e o S&P 500, de 0,23%. O Nasdaq de alta tecnologia reagiu e registrou pequena alta de 0,10%, entretanto o S&P 500 VIX, o chamado “índice do medo”, fechou com alta de 3,69%, em 46,98 pontos. Historicamente, os maiores patamares desse índice foram registrados na crise da Rússia, em agosto de 1998, quando fechou em 44,28; na crise financeira norte americana, em setembro de 2008, quando o tradicional banco de investimentos Lehman Brothers foi à falência e o índice fechou em 59,89; e na pandemia de covid-19, em março de 2020, quando chegou a 53,54.

O S&P 500 VIX é chamado de “índice do medo” porque tem a capacidade de refletir o sentimento dos investidores em relação à incerteza e à turbulência do mercado nos EUA e, sobretudo, mundo afora. No estresse financeiro, é uma resposta rápida à seguinte pergunta: você prefere deixar de ganhar um determinado valor ou arriscar perdê-lo mediante a possibilidade de um bom rendimento? A primeira opção é a resposta da maioria das pessoas. O índice VIX procura mostrar ao mercado essa aversão ao risco.

Esse comportamento, comum do ser humano, foi estudado pelo economista Richard Thaler. Segundo ele, quando as pessoas estão em uma situação mais favorável, preferem não mudar nada e manter o que já têm. Isso só muda quando há algo importante para resolver e não se tem o direcionamento para isso. O VIX (sigla para volatility index) é um índice de volatilidade criado pela Bolsa de Valores de Chicago. Esse indicador reflete o desempenho das ações das empresas que compõem o S&P 500 por 30 dias seguidos.

Valores mais altos indicam uma expectativa de maior oscilação de preços e incerteza, enquanto valores mais baixos sugerem maior confiança e estabilidade. Por isso, em tempos de crise, o VIX serve para medir a volatilidade esperada do mercado de ações, o sentimento dos investidores em relação à incerteza, o risco e a turbulência à frente no mercado de ações. Por isso mesmo, orienta para a tomada de decisões em momentos de crise financeira.

Perdas trilionárias

Como na situação desta segunda-feira, quando as quedas nas bolsas foram generalizadas: Nikkei 225 (Japão): -6,5%; Shanghai Composite (China continental): -6,4%; ASX 200 (Austrália): -3,8%; Kospi (Coreia do Sul): -5,2%; Taiex (Taiwan): -9,7%; STI (Singapura): -7,5%; Nifty 50 (Índia): -4,0%; Sensex (Índia): -3,7%.

Diante desses resultados, logo cedo, Trump foi às redes pedir para as pessoas não serem fracas e estúpidas. Não adiantou muito, a Dax da Alemanha caiu quase 10% no início do pregão, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido tinha uma redução de quase 6% e o índice Cac 40 da França estava registrando queda de 7%.

Trump atirou na China, mas acertou os principais aliados dos Estados Unidos na Ásia, Japão e Coreia do Sul, além da Austrália. Toyota, Honda e Nissan estão entre as empresas mais atingidas. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ao mesmo tempo em que se aproximou da China, ainda tenta um acordo com Trump. O Japão é o maior investidor estrangeiro nos Estados Unidos.

China e Estados Unidos produzem quase metade dos bens globais. Com a ameaça desta segunda-feira, Trump escalou mais ainda a crise: “Se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais de longo prazo até esta terça-feira, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão tarifas adicionais à China de 50%, com efeito em 9 de abril”, publicou em sua rede social.

Na conversa com jornalistas na Casa Branca, estabeleceu um horário: a China tem até o meio-dia de hoje para recuar. É um ultimato que ainda pode fazer desta terça-feira um dia de pânico nos mercados financeiros. Uma guerra comercial generalizada é temida por governos e empresas porque pode provocar uma onda inflacionária mundial, com aumento de matérias-primas, bens de consumo e serviços.

Teme-se um período de recessão econômica sem que se saiba como e quando se sairá dela. A retaliação chinesa mirou as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ao aumentar o controle sobre a exportação de terras raras para os EUA. Samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio são matérias-primas utilizadas na fabricação de chips para celulares, computadores, cartões e outros produtos tecnológicos.

Na sexta-feira, Alphabet (dona do Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, as gigantes da tecnologia, já acumulavam perdas de US$ 1,8 trilhão. Ao todo, empresas listadas no mercado norte-americano perderam US$ 6 trilhões em valor de mercado em apenas dois dias.

Nas entrelinhas: todas as colunas no Blog do Azedo

O abismo social e tecnológico da morte

Outras Palavras*

Não há injustiça mais assustadora – mais definitiva, mais irremediável – do que a desigualdade de expectativa de vida: uma forma de discriminação pela qual anos – e às vezes décadas – são roubados da maioria e dados a alguns poucos eleitos, com base apenas em sua riqueza e classe social.

De fato, a forma mais importante de “distanciamento social” imposta pela pandemia não era espacial, não era uma questão de metros. Foi a distância temporal entre ricos e pobres, entre aqueles que conseguiram escapar dos piores efeitos do vírus e aqueles cujas vidas foram abreviadas por ele. A modernidade estabeleceu um abismo biopolítico – um distanciamento social da morte – que foi ampliado e acentuado pela crise da covid-19. Isso foi demonstrado por um rosário de estudos em vários países. Por exemplo:

Nesta análise retrospectiva de 1.988.606 mortes na Califórnia durante 2015 a 2021, a expectativa de vida caiu de 81,4 anos em 2019 para 79,2 anos em 2020 e 78,37 anos em 2021. As diferenças de expectativa de vida entre os setores censitários nos percentis de renda mais altos e mais baixos aumentaram de 11,52 anos em 2019 para 14,67 anos em 2020 e 15,51 anos em 2021.

Muitas discussões políticas e científicas fundamentam-se em cálculos de expectativa de vida ao nascer. Mas, embora esse critério seja válido para as sociedades ocidentais modernas, onde a mortalidade infantil é quase irrelevante, ele é enganoso quando aplicado a outras regiões geográficas ou períodos históricos. Se a média de vida é de 70 anos, para compensar cada morte infantil outras sete pessoas devem viver até os 80. É por isso que a expectativa de vida é frequentemente calculada aos 40 ou 50 anos: um indicador historicamente mais confiável ao excluir a mortalidade infantil, bem como mortes em guerras e acidentes automobilísticos (mais frequentes entre os jovens) e mortes maternas no parto.

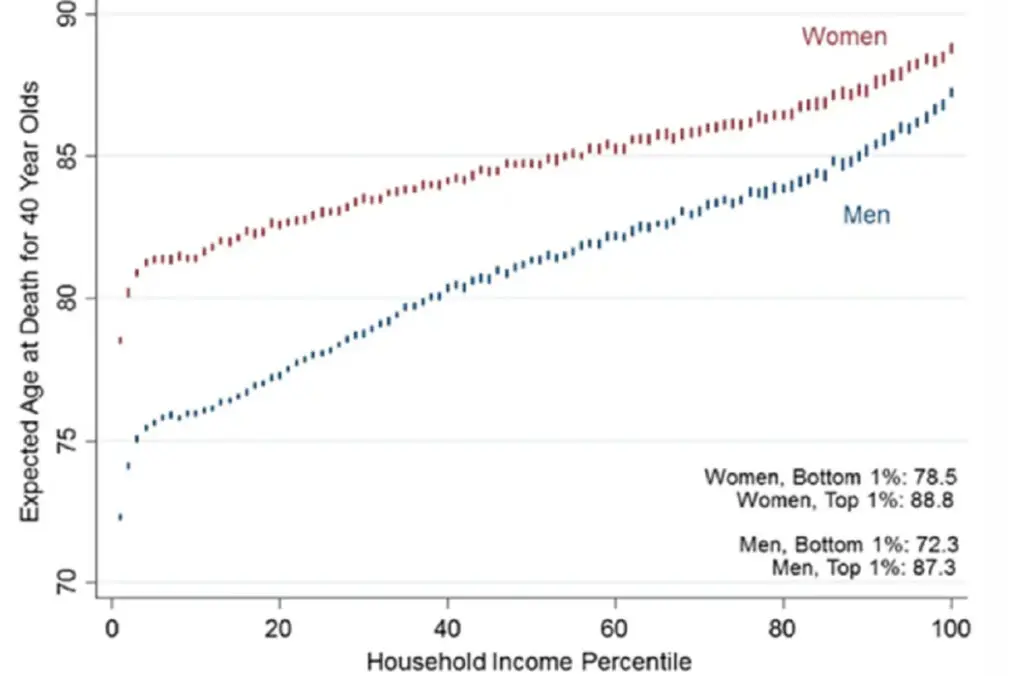

Aqui está a expectativa de vida aos 40 anos em relação à renda familiar nos Estados Unidos, conforme descrito em um estudo publicado por The Harvard Gazette em 2016:

Como você pode ver, a diferença entre o 1% mais rico e o 1% mais pobre é de pouco mais de 10 anos para as mulheres e 15 anos para os homens: “aproximadamente equivalente à diferença de expectativa de vida entre os Estados Unidos e o Sudão”. Para as mulheres, a diferença de 10 anos entre as mais ricas e as mais pobres é equivalente aos efeitos na saúde de uma vida inteira de tabagismo”.

Outro fenômeno notável, ao qual voltaremos mais adiante, é o fato de que o gráfico nunca achata, independentemente do nível de renda:

Embora os pesquisadores saibam há muito tempo que a expectativa de vida aumenta com a renda, Cutler e outros ficaram surpresos ao descobrir que essa tendência nunca se estabilizou: “Não há uma renda [acima] da qual uma elevação de renda não esteja associada a uma maior longevidade, e não há renda abaixo da qual uma menor renda não esteja associada a uma menor sobrevida”, disse ele. “Já se sabia que a expectativa de vida aumentava com a renda, por isso não somos os primeiros a mostrar isso, mas… todos pensavam que a dada altura se atingiria um platô, ou que haveria um platô no limite inferior, mas não é esse o caso”.

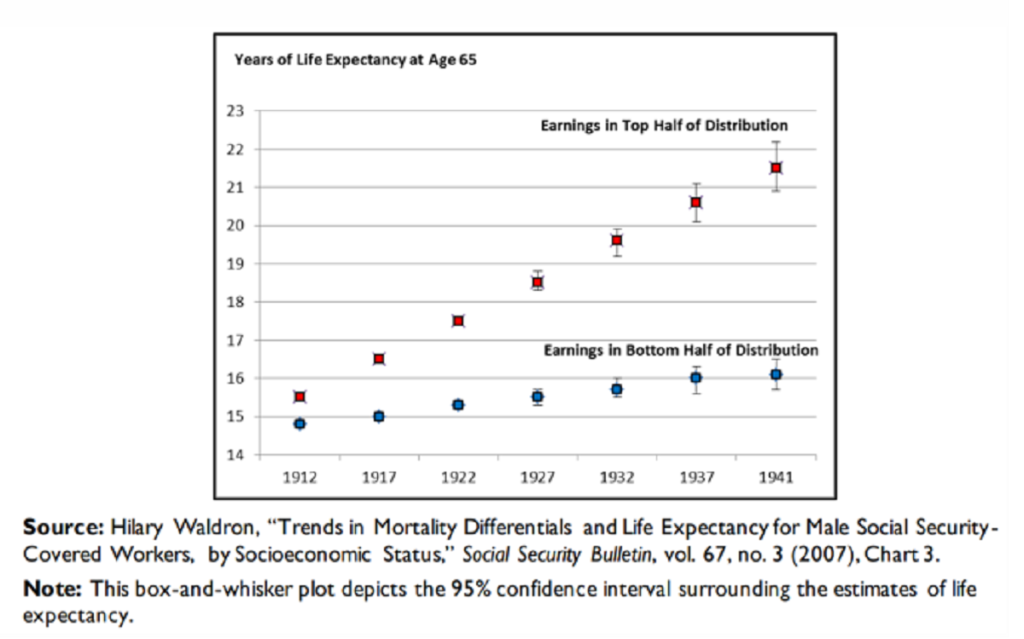

A diferença entre a expectativa de vida de diferentes classes nem sempre foi tão abissal. Ele aumentou progressivamente nos últimos séculos, de modo que agora se tornou uma constante da civilização moderna. O abismo é claramente visível no gráfico abaixo, que mostra a expectativa de vida de 65 anos para os trabalhadores do sexo masculino, divididos em categorias de maiores e menores salários:

Podemos ver como, em 1912, os trabalhadores mais pobres podiam esperar viver até pouco menos de 80 anos, enquanto seus homólogos mais ricos podiam esperar viver um pouco mais. Em 1941, a margem dilata-se: os primeiros podiam esperar viver cerca de um ano mais do que em 1921, enquanto os segundos ganhavam mais seis anos inteiros (a esperança média de vida aumenta com a idade em que é calculada: aos 30 anos é superior à de nascimento, aos 50 é maior do que aos 30, e aos 65 é ainda maior, porque a cada passo você desconta todas as mortes ocorridas antes dessa idade e que contribuíram para a média original. Por isso, em 1912, a expectativa de vida da metade mais pobre da população de 65 anos quase chegou aos 80, enquanto a sua expectativa de vida ao nascer era de apenas 55 anos).

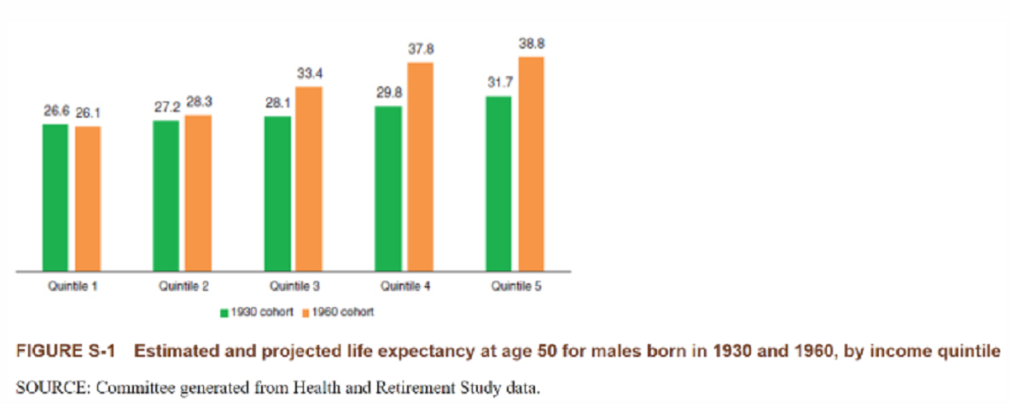

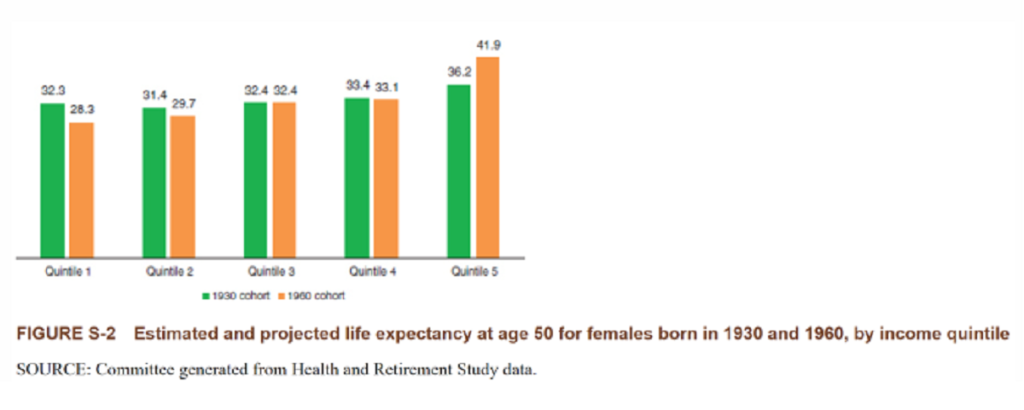

A imagem é ainda mais nítida se você dividir a sociedade não em duas, mas em cinco classes de renda diferentes. Esses gráficos, tirados de um estudo do Congresso dos EUA de 2006, mostram a expectativa média de vida crescendo fortemente para o quintil mais rico (20% da população) e aumentando pouco para os mais pobres:

Figura S-1: Expectativa de vida estimada e projetada aos 50 anos para homens nascidos em 1930 e 1960 por quintil de renda

Figura S-2: Expectativa de vida estimada e projetada aos 50 anos para mulheres nascidas em 1930 e 1960 por quintil de renda

Um olhar mais atento nos dá uma imagem surpreendente. Para os homens no quintil de renda mais baixa, os nascidos em 1930 poderiam esperar viver 26,6 anos aos 50 anos, enquanto os nascidos em 1960, após a Segunda Guerra Mundial, poderiam esperar viver 26,1 anos: ao contrário do que se imagina, meio ano a menos! O fenômeno era ainda mais acentuado para as mulheres mais pobres: as nascidas em 1930 aos 50 anos tinham em média 32,3 anos pela frente, enquanto as da geração seguinte tinham 28,3: quase quatro anos de vida a menos. Enquanto a vida em geral ia ficando mais longa, para as mulheres mais pobres estava ficando mais curta, e bastante.

A música muda para o quintil de renda mais alto: os nascidos em 1960 podem esperar viver 38,8 anos (ou seja, chegar a 88 anos e nove meses), 7,1 anos completos a mais do que seus predecessores nascidos em 1930, que tinham uma expectativa de vida de 31,7 anos. A mesma tendência é verdadeira para as mulheres ricas nascidas em 1960, que podem esperar viver 41,9 anos (ou seja, 91 anos e 10 meses), mais do que as mulheres ricas nascidas trinta anos antes, cuja expectativa de vida era de 36,2 anos, ou seja, 5,7 anos a menos: entre os duas gerações, enquanto para as mulheres pobres a expectativa de vida diminui, para as mulheres ricas aumenta.

Nos 30 anos entre 1930 e 1960, a diferença de renda aumentou assustadoramente. Enquanto entre os homens nascidos em 1930 os mais ricos viveram 5,1 anos a mais do que os mais pobres, para a geração nascida em 1960 a diferença aumentou para surpreendentes 12,7 anos. A diferença entre as mulheres era ainda mais pronunciada: enquanto para a geração de 1930 os mais ricos podiam esperar viver 4,0 anos a mais do que seus pares mais pobres, para a geração de 1960 a diferença aumentou para 13,6 anos.

Como usamos os dados segmentados sobre a renda familiar para estender essa análise ainda mais no tempo, devemos nos contentar com algumas pistas dispersas. Se tomarmos as dinastias dos nobres italianos durante a Renascença (os Estes, Gonzagas, Medici), descobrimos que os príncipes eram geralmente superados em sobrevida por seus artistas, chanceleres e cortesãos. Isto é incompreensível. Sem ciências médicas verdadeiramente eficazes e sistemas desenvolvidos de higiene (como esgotos e água encanada), não havia razão para os ricos viverem mais do que os pobres – e há fortes índices de que seus hábitos (comer demais, consumir álcool) os tornavam mais frágeis.

As primeiras grandes fraturas ocorreram justamente com a introdução de redes de esgoto e de água encanada, que saneavam as casas dos ricos, onde foram instaladas inicialmente. A mortalidade infantil diminuiu primeiro entre as classes mais abastadas. A dietética ensinava os ricos a se alimentar melhor e a praticar exercícios (daí a difusão do esporte: esforço físico cujo fim não era nem o lucro nem o sustento). E então, naturalmente, o fosso aumentou ainda mais com os avanços médicos do século XX. A medicina moderna – especialmente quando privatizada e dependente de regimes de seguro discriminatórios – tornou-se um acelerador da desigualdade.

Agora estamos vivendo o mundo descrito por Jean-Jacques Rousseau, onde a desigualdade é criada e depois aguçada pela civilização:

a origem da sociedade e da lei, que impôs novos grilhões aos pobres e deu novos poderes aos ricos; que destruiu irremediavelmente a liberdade natural, fixou para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, converteu a usurpação marota em direito inalterável e, para a vantagem de alguns indivíduos ambiciosos, sujeitou toda a humanidade ao trabalho perpétuo, à escravidão e à miséria.

As artes e as ciências – ou seja, o “progresso” – não fazem nada além de exacerbar a desigualdade e a luta pela propriedade. Empobrecimento para os pobres, fortificação para os ricos. Como isso poderia deixar de prolongar a vida dos poderosos e encurtar (relativamente falando) a de seus súditos?

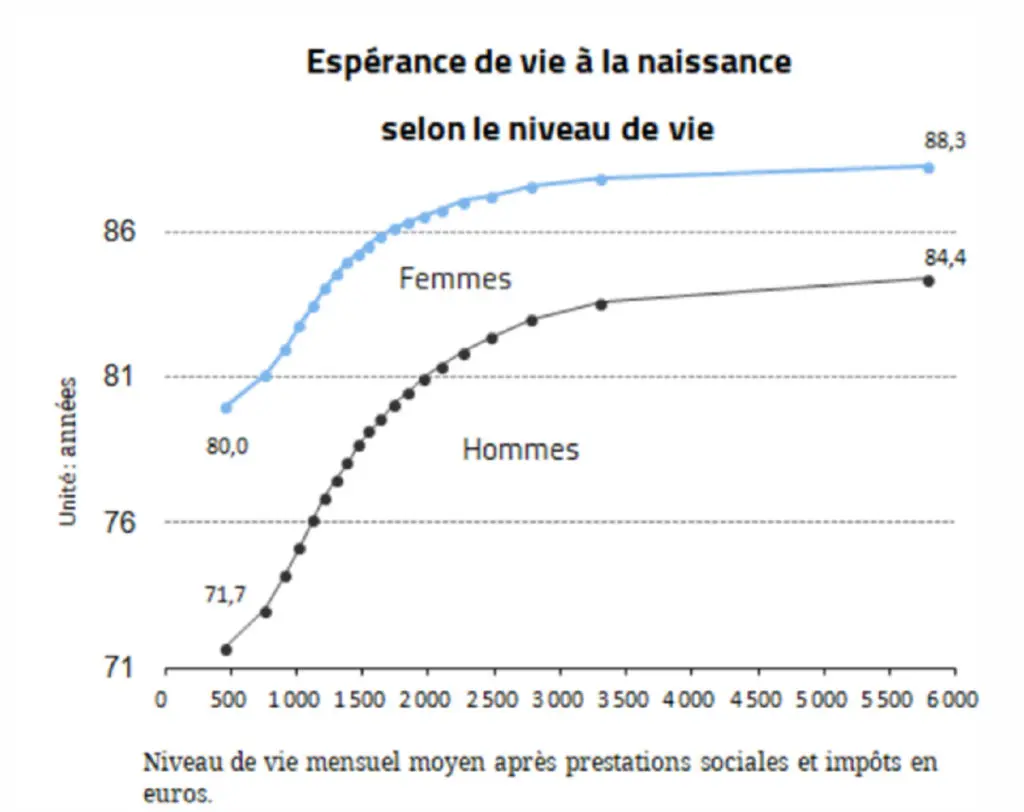

Claro, se as desigualdades na vida continuam a se multiplicar ano após ano, seria de se esperar o mesmo das desigualdades na morte. Os pesquisadores de Harvard mencionados acima ficaram chocados com o fato de que, nos Estados Unidos, a diferença entre expectativa de vida e renda não parecia se estabilizar, nem no topo nem na base da escala. Na França, no entanto, a curva achata, como mostra este gráfico:

Lá, como nos EUA, os dados de expectativa de vida ao nascer apresentam uma diferença marcante entre as classes: uma diferença de quase 13 anos para os homens e de mais de 8 anos para as mulheres. Mas, ao contrário dos EUA, a curva desacelera rapidamente, quase se estabilizando acima do limiar de € 2.500 por mês em receita líquida (excluídos impostos e previdência social). A receita bruta costuma ser aproximadamente o dobro deste valor, então é na casa de € 60 mil por ano de renda que se observa essa alteração, e a linha a tornar-se quase horizontal acima de uma renda líquida mensal de € 3.500.

A única explicação possível parece residir no fato de que o sistema de saúde público francês é mais fácil de navegar quanto mais alto for o nível de educação (com todos os diferenciais de renda e estilo de vida que isso implica):

Aqui, também, a curva achata-se visivelmente acima da marca dos €2 mil (podemos presumir que poucos dos que têm uma renda anual de €60 mil não tenham pelo menos completado o ensino secundário). Isso acontece apesar do fato de haver um fosso cada vez maior entre quem tem uma graduação e quem não tem (uma diferença de pouco menos de 3 anos para o mesmo grupo de renda de menos de €1.000 por mês, e quase 4,5 anos para quem tem renda líquida de €3.500). Resumindo, estudar rende quase três anos de vida. Talvez se as crianças soubessem disso, elas se esforçariam para obter notas melhores.

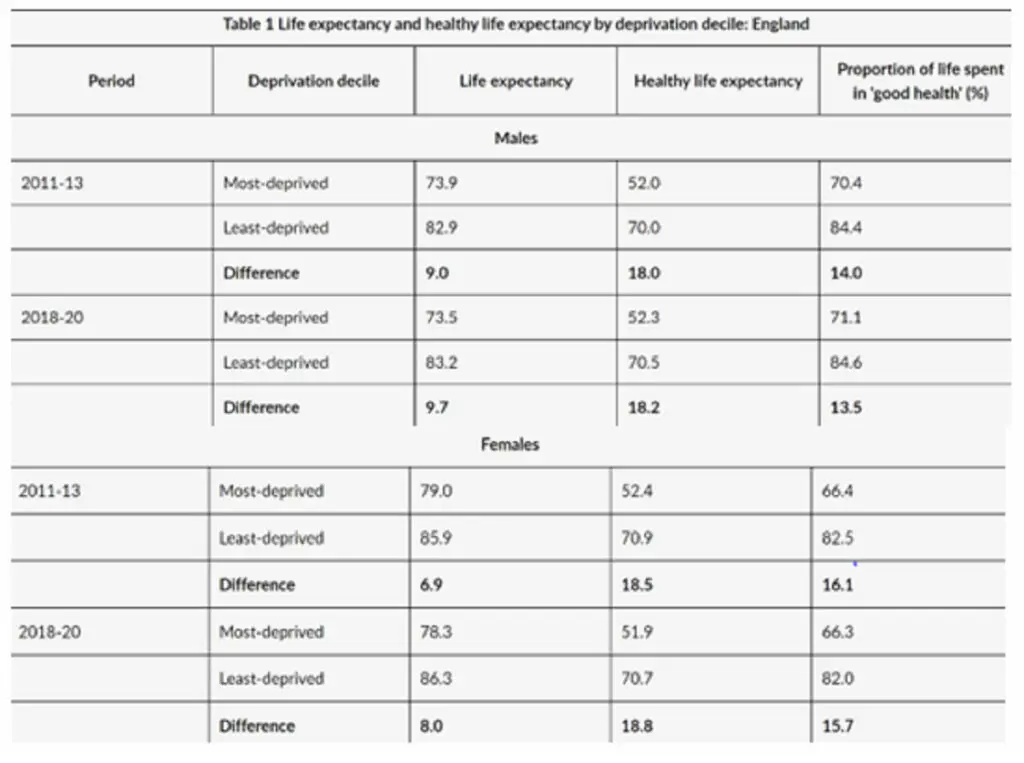

Até agora discutimos a vida em termos quantitativos e não qualitativos. Mas de que tipo de vida estamos falando? No Reino Unido, os pesquisadores desenvolveram métricas separadas para a expectativa de vida (vida útil) e a duração esperada de uma vida saudável (saúde). Aqui estão suas descobertas:

A “experiência de vida saudável”, concluem os pesquisadores,

Também aumentou ao longo do tempo, mas não tanto quanto a expectativa de vida, então mais anos são vividos tendo que lidar com problemas de saúde. Embora um homem na Inglaterra pudesse esperar viver 79,4 anos em 2018-2020, sua expectativa de vida saudável era, em média, de apenas 63,1 anos – ou seja, ele teria passado 16,3 desses anos (20%) com uma saúde “ruim”. Em 2018-2020, uma mulher na Inglaterra poderia esperar viver 83,1 anos, dos quais 19,3 anos (23%) seriam passados com uma saúde “não boa”. E embora as mulheres vivam em média 3,7 anos a mais que os homens, a maior parte desse tempo (3 anos) é vivida tendo problemas de saúde.

Não só os pobres vivem vidas mais curtas que os ricos (cerca de 74 anos contra 84 para os homens; e 79 contra 86 para as mulheres). Desta existência mais curta, a maior parte é vivida com debilidade e enfermidade (para os homens, 26,6 anos contra 14; para as mulheres, 26,4 anos contra 15,8). O resultado é que os pobres desfrutam de 18 anos a menos de boa saúde.

Em um esforço para prolongar a duração da vida, então, prolongamos a duração da morte. Os donos da Terra – aqueles cujas fortunas excedem o PIB de vários estados-nação – perceberam isso claramente. O livro To Be a Machine [Ser uma máquina] (2017), de Mark O’Connell, documenta as fantasias infantis e frenéticas desses Senhores do Cosmos, que se esforçam para alcançar a imortalidade financiando o desenvolvimento de projetos de criopreservação, como Alcor Life Extension Foundation “no qual os clientes se inscrevem para serem congelados ao morrer na esperança não apenas de ressuscitação, mas de rejuvenescimento” –, bem como de pesquisas sobre tecnologia que permitiriam baixar o cérebro de alguém em um disco rígido ou nuvem, para reencarnar, talvez mesmo como um computador, com toda a memória intacta.

Na ausência de tais avanços tecnológicos, porém, os mestres do universo agora dedicaram recursos consideráveis para materializar o objetivo mais mundano de prolongar suas vidas por alguns anos, ou talvez algumas décadas. Desde 2013, Jeff Bezos, Larry Page e cia. têm investido em empresas que desenvolvem medicamentos contra o envelhecimento:

Com apenas duas frases curtas postadas em seu blog pessoal em setembro de 2013, o cofundador do Google, Larry Page, revelou a Calico, uma “empresa de saúde e bem-estar” cujo foco é combater o envelhecimento. Quase um ano antes, ele persuadiu Arthur Levinson, a força motriz por trás da gigante da biotecnologia Genentech e presidente da Apple, a supervisionar o novo negócio e alocou US$ 1,5 bilhão em promessas de financiamento – metade do Google, o restante da AbbVie, a empresa farmacêutica.

Em 2022, a empresa de capital de risco Arc Venture Partner, Jeff Bezos e outro bilionário, Yuri Milner, investiram US$ 3 bilhões na Altos Lab, cuja missão autodeclarada é “restaurar a saúde e a resiliência das células por meio da programação de rejuvenescimento celular para reverter doenças, lesões e deficiências que podem ocorrer ao longo da vida”. Os bilionários do Vale do Silício acreditam que seu dinheiro pode permitir que eles não apenas vivam mais, mas vivam bem, preservando a perspectiva de imortalidade para seus descendentes.

Uma vez que isso seja alcançado, eles finalmente terão uma réplica à famosa observação de Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1905). Para o sujeito pré-capitalista, ele escreve,

que alguém seja capaz de fazer disso o único propósito de sua vida de trabalho, afundar na sepultura sobrecarregado com uma grande carga material de dinheiro e bens, parece só ser explicável como o produto de um instinto perverso, a fome de ouro.

A isso, os senhores do universo responderão: “Não afundaremos em nenhuma sepultura!”

Texto publicado originalmente no portal Outras Palavras.

Energia solar se torna a segunda maior fonte do Brasil

Made for minds*

A energia elétrica fotovoltaica, ou energia solar, se tornou a segunda maior fonte da matriz energética brasileira, com 11,2% da capacidade nacional. O marco, alcançado nesta terça-feira (03/01), foi divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Com um volume de 23,9 gigawatts (GW) de potência instalada, a energia gerada a partir de painéis solares passou à frente da eólica (23,8 GW), com 11,1%, ficando atrás apenas das fontes hídricas (109,7 GW), que ainda respondem por 51,3% do parque nacional.

Segundo a Absolar, os 23,9 GW estão distribuídos em 16 GW de geração distribuída – instalada em telhados e pequenos terrenos – e 7,9 GW de geração centralizada – com origem nas grandes usinas.

Aumento de incentivos

A expansão da energia solar no país ocorre em meio a um aumento de incentivos econômicos à instalação de usinas fotovoltaicas de pequeno a grande porte. Em 2022, o Brasil registrou um crescimento de 60% na capacidade instalada de energia solar. Só nos últimos meses, o ritmo de crescimento tem girado em torno 1 GW por mês.

"A tecnologia (solar) ajuda a diversificar a matriz elétrica do país, aumentar a segurança de suprimento, reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e proteger a população contra mais aumentos na conta de luz", afirmou em nota o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia.

No momento, a energia solar se prepara para mudanças nas regras referentes à modalidade de geração distribuída. Nesta sexta-feira (06/01), encerra-se o prazo para que consumidores entrem com pedidos de conexão de seus painéis junto à rede das distribuidoras, a fim de garantir a isenção de taxas.

Expansão na capacidade instalada

A oferta de energia gerada por fontes renováveis registrou um forte aumento em 2022. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o país encerrou o ano passado com uma expansão de 8.235,1 megawatts (MW) – a segunda maior já registrada, atrás apenas dos 9.528 MW alcançados em 2016.

Somente as usinas eólicas e solares responderam, respectivamente, por 2.922,5 MW e 2.677,3 MW. Usinas termelétricas a biomassa representaram 904,9 MW; as termelétricas que utilizam combustível fóssil contribuíram com 1.355,7 MW; e as centrais hidrelétricas somaram 374,6 MW.

Texto publicado originalmente no Made for minds.

Deepfakes: A nova face das fake news e os riscos para as eleições de 2022

Juliana Arreguy*, UOL

De short vermelho, descalço e sem camisa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em uma cozinha dançando o funk "Vai dar PT", sucesso de MC Rahell, em vídeo com 5,2 milhões de visualizações no Instagram. O rosto é o do presidente, mas não é ele a pessoa do vídeo: trata-se de uma deepfake, onde a face de Bolsonaro foi inserida, por meio de IA (Inteligência Artificial), no corpo de outra pessoa.

A tecnologia não é nova e já era utilizada no cinema, mas nos últimos anos se popularizou a ponto de ser possível baixar aplicativos gratuitos para criar deepfakes. O receio de que as pessoas sejam enganadas tem sido o principal alerta do jornalista Bruno Sartori, o mesmo que criou e divulgou o vídeo de Bolsonaro dançando na cozinha.

"Lula de 10 dedos. Bolsonaro sem facada. Fiquem espertos com as deepfakes esse ano, pessoal", escreve Sartori na postagem. É nesta legenda que ele aponta um detalhe importante: não há nenhuma cicatriz na barriga do homem das imagens. O presidente foi vítima de uma facada em 2018, tornando possível identificar que quem aparece dançando não é Bolsonaro.

No dia em que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) divulgou uma deepfake que mostra Bolsonaro como um dos vilões do filme "Esqueceram de Mim". Nas imagens, o rosto do presidente aparece recebendo um jato de fogo na cabeça, enquanto a legenda questiona: "Não foi Bolsonaro que disse que colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro?".

Apesar do uso majoritário das deepfakes em tom de humor nas redes, especialistas se preocupam que elas assumam protagonismo nas eleições de 2022, elevando a dificuldade do combate às fake news.

Da diversão para a desinformação

O uso de deepfakes permitiu que uma propaganda de streaming revivesse o personagem Chaves e que o rapper Kendrick Luamar se transformasse em Will Smith em um clipe. Mas a tecnologia também serviu para que golpistas se fizessem passar por Elon Musk e que, em outro caso, divulgassem um vídeo em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declara rendição à Rússia.

Em artigo para o MIT Technology Review, a cientista da computação Nina Da Hora discorre sobre os impactos das deepfakes na sociedade, sobretudo pelo amplo acesso à tecnologia e a sofisticação cada vez maior da ferramenta.

Ao UOL, ela explica que as primeiras deepfakes utilizaram informações a partir de filtros em redes como Snapchat, onde os usuários simulavam seus rostos rejuvenescidos ou envelhecidos e brincavam com a possibilidade de dublar músicas.

"Hoje, com a facilidade de criação de deepfakes e seu compartilhamento nas redes sociais, que atualmente são os principais meios de compartilhamento de notícias, é perigoso que campanhas políticas as utilizem para deslegitimar as eleições e os candidatos", diz Nina.

No âmbito político, já circulou uma deepfake de Donald Trump explicando como os algoritmos o ajudaram a ser eleito presidente dos Estados Unidos. A manipulação de imagens não é nova no meio: há trechos de vídeos retirados de contexto e casos em que a velocidade da fala foi adulterada para fazer parecer que a pessoa estava bêbada — a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA Nancy Pelosi e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já foram alvos deste tipo de desinformação.

Algumas plataformas adotaram medidas para mitigar os riscos das deepfakes nas eleições americanas de 2020. A Microsoft lançou um software que ajudava a detectar a tecnologia. Já o TikTok baniu temporariamente as deepfakes no país.

Coordenador de jornalismo da Agência Lupa, voltada para a checagem de notícias, Chico Marés alerta para o fato de que há casos em que não há certeza se o conteúdo divulgado é uma deepfake: "Acontece também de as pessoas alegarem deepfakes".

Como exemplo, ele cita o caso de um vídeo íntimo atribuído ao ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) durante a campanha de 2018. Doria afirma ter sido vítima de manipulação digital. Em março deste ano, um laudo da Polícia Federal afirma que não há sinais de adulteração no vídeo.

Marés observa que as deepfakes atualmente utilizam vídeos que já existem, o que facilita aos checadores encontrar o conteúdo original. "O medo maior é lidar com aquilo que não sabemos de onde vem, como os audiofakes".

Audiofakes

Os audiofakes são áudios criados também por programas eletrônicos. São diferentes de imitações feitas por comediantes, já que utilizam gravações para reconstruir a fala de outra pessoa.

"Audiofake é uma forma de criar áudios no formato digital usando algoritmos de inteligência artificial", explica Nina da Hora. "A IA aprende os movimentos da voz e como combiná-los com os sons, resultando em uma mídia falsa. Em alguns detalhes é possível perceber a robotização, enquanto uma imitação é puramente algo sensorial e humano, parte de habilidades da fala e de gestos".

Em uma série de posts, Sartori mostra como construiu audiofakes de Bolsonaro, Dilma Rousseff (PT) e Sergio Moro (União Brasil) cantando "Beijinho no Ombro", da funkeira Valeska Popozuda.

Para Chico Marés, os audiofakes ainda não têm sido utilizados para propagar desinformação no Brasil. Os conteúdos mais veiculados ainda são imitações de figuras públicas, como Lula e Bolsonaro, chamados de "cheapfakes" (do inglês "cheap", que significa barato).

Riscos e redes

Sartori, que se identifica como "deepfaker" (ou seja, alguém que faz deepfakes) nas redes sociais, sinaliza em todos os vídeos que não são verdadeiros e compartilha o passo a passo da linha de produção de alguns deles.

Nina da Hora explica que, nos EUA, desde 2018 há um projeto de lei que busca criminalizar a criação e distribuição de deepfakes de forma ilegal. Em junho de 2019, o país adotou uma Ação de Responsabilidade que exige a inserção de marcas d'água e explicações em conteúdos que utilizam a tecnologia.

Para Nina, a melhor forma de se precaver do risco de desinformação por meio da tecnologia é adotando uma legislação específica sobre o assunto.

"As deepfakes atingem diretamente um dos direitos fundamentais que é a privacidade, deslegitimando pessoas e discursos em prol de algum ganho financeiro ou com o objetivo de manipular narrativas, tudo isso a partir do uso de dados sensíveis e sem autorização."

O UOL procurou algumas das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros para saber quais as medidas adotadas diante da possibilidade de informação por meio de deepfakes:

"O Twitter conta, desde 2020, com a Política de Mídia Sintética e Manipulada (SAMM) para endereçar alterações em mídias, como as deep fakes, quando há intenção de enganar ou confundir as pessoas. Violações à política estão sujeitas às medidas cabíveis, e todos os usuários são igualmente submetidos a elas."

- TikTok

A plataforma afirma proibir "falsificações digitais (mídia sintética ou manipulada) que possam enganar os usuários, distorcendo a veracidade dos eventos e causando danos à pessoa que aparece no vídeo, a outras pessoas ou a sociedade."

São permitidas contas de paródia, desde que sinalizem aos usuários o seu propósito. "Caso um usuário passe por outra pessoa ou entidade de maneira enganosa, ele será removido por violar nossa política de falsificação de identidade."

- Facebook e Instagram

As redes não penalizam conteúdos que sejam identificados como paródias e sátiras. "Vídeos, áudios ou fotos — sejam eles deepfakes ou não —, serão removidos das plataformas da Meta se violarem nossas políticas com conteúdos, por exemplo, de nudez, violência gráfica, supressão de votos e discurso de ódio."

A plataforma afirma não ter acesso ao conteúdo das mensagens trocadas entre os usuários, mas pede que condutas inapropriadas sejam denunciadas pelo próprio aplicativo.

"Como informado nos Termos de Serviço e na Política de Privacidade do aplicativo, o WhatsApp não permite o uso do seu serviço para fins ilícitos ou que instigue ou encoraje condutas que sejam ilícitas ou inadequadas. Nos casos de violação destes termos, o WhatsApp toma medidas em relação às contas como desativá-las ou suspendê-las."

- Telegram

Não respondeu à reportagem.

*Texto publicado originalmente no UOL

Brasil deve acelerar entrada na economia digital, diz especialista

Elaine Patricia Cruz *, Agência Brasil

A China desenvolvendo um carro voador. Os Estados Unidos autorizando o mercado de mineração de bitcoin. Emmanuel Macron utilizando o Minecraft para a sua reeleição à presidência na França.

Essa é a economia digital, que em alguns lugares vem mudando a forma como as pessoas consomem e se relacionam. No Brasil, ela ainda dá os primeiros passos, “bem lá atrás”, disse Gil Giardelli, professor e especialista em inovação e economia digital.

“Sendo muito honesto, sou muito otimista com o meu país. Mas não estamos preparados. Estamos bem atrás. Por isso, estamos vendo muitas indústrias automobilísticas se mudando daqui. Esse é um efeito que vem acontecendo com as empresas nos últimos anos porque, por exemplo, a gente não criou um projeto de futuro de nação para o carro elétrico e para o carro autônomo”, afirmou ele, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo Giardelli, para o país avançar nessa inovação é preciso se pensar em políticas públicas. “O primeiro ponto é que nós precisamos ter uma super conexão, o que é chamado de tríade e de inovação, que são políticas públicas - e eu não estou falando só de financiamento e dinheiro porque isso nós temos. Mas, por exemplo, acelerar as leis de patentes para que não demorem tanto tempo”, disse ele. “É necessário uma política que envolva todos os entes da federação para se pensar em um projeto de nação”, ressaltou.

“Se tivéssemos uma capacitação de alto impacto na educação desde a primeira infância, hoje os quase 15 milhões de empregos disponíveis em biotecnologia, neurotecnologia, digital tech e nanotecnologia, se o mundo fosse simples, você pegaria aqueles 13 milhões de desempregados [no Brasil] e colocaria nesses empregos. Só que para você fazer isso, você teria que ter preparado essas pessoas desde a primeira infância”, explicou o especialista.

Ilhas de inovação

Para ele, a iniciativa privada também precisa fazer a sua parte nesse processo. “A iniciativa privada precisa dar a mão para esses dois entes, que são a academia e a universidade, para se criar uma política de nação. Hoje temos iniciativas fantásticas aqui, porém, são ilhas de inovação”, ressaltou.

Durante apresentação no 17º Congresso Internacional das Indústrias, entre quinta-feira (7) e sábado (9), em Florianópolis, Giardelli apresentou aos empresários diversos usos dessa nova tecnologia, que passa pelo metaverso [rede de mundos virtuais], pelas vendas online e chega até as fazendas do futuro, com a produção, por exemplo, ocorrendo em ambientes confinados. E quem vem liderando essa nova forma de economia é a China, acrescentou.

“A China superou os Estados Unidos em números de patentes. Nos últimos dois anos, eles [os chineses] superaram em trabalhos acadêmicos de classe A, que são os trabalhos que consideramos que realmente ajudam a mudar a sociedade em todos os aspectos”, ressaltou.

“Muitas pessoas acham que o metaverso é para vender tênis caríssimos, coisas que parecem bobas. Mas você tem a outra parte, chamada de omniverso, que são os chamados gêmeos digitais das máquinas, das fábricas, das cidades. Para você ter uma ideia do impacto dessa economia digital, a China conseguiu desenvolver um carro na indústria dela de US$ 4,5 mil no preço final. Isso porque dos 903 itens que vão no carro elétrico, ela colocou blockchain [um registro digital de transações e contratos descentralizada e publicamente disponível] em tudo”, explicou.

O 17º Congresso Internacional das Indústrias foi promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) e pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimap).

*Texto originalmente publicado na Agência Brasil

5G começa a ser ativado hoje (6) em Brasília. O que muda?

Guilherme Tagiaroli de Tilt*, UOL

Quase oito meses após o leilão do 5G, a tecnologia finalmente vai estrear nesta quarta-feira (6) em solo brasileiro, especificamente em Brasília (DF), após liberação recente da Anatel. Aos poucos, a tecnologia deve começar a figurar em outras capitais do Brasil.

Neste primeiro momento, TIM, Claro e Vivo vão passar a ofertar 5G na região na frequência de 3,5 GHz, a mais usada em países que já implementaram a tecnologia, com diferentes características e estratégias de preço.

De acordo com a Anatel, as próximas cidades que devem receber o 5G são São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB). Ainda não há datas definidas.

O impacto do 5G A tecnologia 5G permite downloads com velocidade na casa dos gigabits por segundo (capaz de baixar filmes em menos de um minuto) e oferece baixa latência (o tempo de resposta entre um comando feito e sua execução). Isso possibilita uma conexão mais estável, permitindo, por exemplo, que seja possível jogar via 5G em pé de igualdade com as pessoas que estão em uma conexão fixa.

"Brasília foi escolhida, pois é um local muito concentrado, e a transmissão de 3,5 GHz [usada para transmissão de sinal de TV via satélite] é feita por uma única torre. Então, essas características facilitaram a estreia na capital", disse Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro, em entrevista a Tilt.

5G "puro sangue" x 5G de transição

Antes de explicar as ofertas das operadoras, vale entender as diferenças tecnológicas.

Basicamente, existem três tipos de 5G:

5G DSS - usa frequências do 4G para oferecer internet mais rápida (na casa dos 100 Mbps) - as principais operadoras oferecem esta modalidade em diversas cidades desde 2020. É considerada uma tecnologia de transição do 4G para o 5G;

5G NSA (Non Standalone) - usa frequência de 5G e utiliza "núcleo da rede 4G". Oferece internet rápida (na casa dos gigabits por segundo), mas não tem latência tão baixa (menor tempo de resposta entre comando e execução);

Sendo assim, ela é boa para downloads rápidos de arquivos multimídia e não tão boa para aplicações industriais.

5G SA (Standalone) ou "5G puro sangue" - usa frequência de 5G e utiliza núcleo de rede 5G (uma infraestrutura dedicada apenas a ele). Oferece internet super-rápida e tem latência baixa. Bom para downloads rápidos de arquivos multimídia, jogar online sem lag (atraso) e bom para aplicações industriais.

Em Brasília, as operadoras terão redes híbridas, portanto terão 5G NSA e 5G SA (na frequência de 3,5 GHz). Consultada por Tilt, a Anatel diz que o edital do 5G exige que as "operadoras tenham redes 5G SA, mas não impede que tenham também 5G NSA".

Segundo a agência, "o objetivo é atender ao máximo o portfólio da base legada, visto que muitos usuários ainda não possuem terminais [celulares] 5G SA".

TIM: 5G "puro" só para quem pagar

A TIM vai oferecer o 5G com cobertura para quase metade da população de Brasília, segundo a empresa, com 100 antenas. Estará disponível em Águas Claras, Taguatinga, Gama, Ceilândia, Cruzeiro, Asa Norte, Asa Sul, Guará, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Setor de Indústria e Abastecimento, Taguatinga e Vicente Pires.

Logo de início, a TIM vai trabalhar tanto o 5G SA (Standalone) quanto o 5G NSA (Nonstandalone) para os clientes com celulares compatíveis.

"Desde 2019 estamos trabalhando para o 5G, com a criação dos primeiros laboratórios de quinta geração no país e realização de diversos pilotos. Agora, entregamos a primeira rede comercial Standalone, disse Alberto Griselli, presidente executivo da TIM Brasil, em comunicado de imprensa.

Para usar a rede "5G puro sangue", clientes dos planos Tim Black e Tim Black Família deverão contratar um "booster" de R$ 20 mensais via app Meu TIM, que dará direito a 50 GB de dados a mais, além de navegação ilimitada na plataforma de transmissões Twitch. Novos clientes desses planos não precisarão pagar a mais e terão o benefício sem custo adicional por 12 meses.

No futuro, a operadora diz que oferecerá outros benefícios, como acesso à plataforma de jogos pela nuvem AWG, que tem títulos como Fortnite, eFootball, Elder Ring e GTA V.

Quem não contratar o pacote adicional, terá acesso à rede 5G NSA da TIM.

Segundo a operadora, donos de smartphones 5G da Samsung e da Motorola não precisam trocar de chip para usar a nova tecnologia.

Claro: 5G sem custos adicionais, mas sem latência baixa

A Claro oferecerá 5G nas regiões do Plano Piloto e do Lago Sul, em Brasília (DF). Com a ativação da rede, usuários que se conectarem a ela com dispositivos compatíveis verão escrito no celular 5G+. Não haverá cobrança adicional dos clientes, e funcionará tanto para quem tiver plano pré como plano pós.

Segundo a Claro, os consumidores farão uso de uma rede 5G NSA (non-standalone). Apesar disso, a empresa diz que tem implementado redes SA (standalone), uma exigência da Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) no leilão do 5G, e que deve oferecer num primeiro momento esta tecnologia para aplicações industriais e agrícolas.

Com o avanço da implementação, usuários comuns também poderão contratar separadamente planos com este 5G "puro sangue".

"As principais aplicações — como Netflix, YouTube, Uber — foram desenvolvidas para funcionar no 4G. Então, a alta velocidade do 5G NSA é mais que o suficiente. Quando tivermos aplicações que usam baixa latência, fará sentido para o consumidor ter 5G SA", afirmou Carvalho. "Se lançássemos 5G SA para os consumidores, eles pagariam mais caro por algo que ainda não tem aplicações específicas".

Em teste prévio na rede 5G NSA em Brasília, a Claro diz que a rede de Brasília conseguiu atingir a velocidade máxima de pouco mais de 2 Gbps (gigabits por segundo) em um smartphone Motorola G62 — um telefone de nível intermediário. Dá para baixar um jogo de 10 GB (gigabytes) em menos de um minuto.

A Claro tem uma lista de telefones compatíveis com o 5G+. Lá tem celulares como Galaxy S22, Moto G71 5G, todos os iPhones 12 e iPhones 13, e Nokia G50.

Para alguns aparelhos, como Moto Edge 20, Moto Edge 30, Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 3, a operadora recomenda a troca por um chip novo (SIM card).

Vivo: quem tem telefone habilitado já poderá navegar

Em comunicado, a Vivo informou que habilitou também sua rede 5G na frequência de 3,5 GHz em Brasília. "Para usar, basta ter um plano móvel da operadora e um aparelho compatível com a tecnologia", diz a companhia em nota.

Como a Claro, a operadora não cobrará inicialmente para uso das suas redes 5G. Quem quiser navegar em uma rede 5G SA da Vivo deverá adquirir um chip novo.

A operadora informou ainda que em seu portfólio conta com 47 aparelhos homologados compatíveis, tanto na frequência de 3,5 GHz quanto na de 2,3 GHz.

Em nota anterior, a tele informou que está pronta para ativar a tecnologia nas capitais, caso haja "viabilidade de liberação das radiofrequências".

Para obter mais informações, a Vivo tem um site falando sobre sua cobertura 5G.

*Matéria atualizada com detalhes do início da operação da Vivo em Brasília.

*Texto publicado originalmente no UOL

200 anos agora: da independência à crise da nova República Brasileira

Vinicius Müller, Horizontes Democráticos*

A efeméride de duzentos anos da independência do Brasil, comemorada neste ano de 2022, vem suscitando um sem número de balanços sobre os caminhos de nossa história que buscam, sobretudo, identificar em nosso passado os erros e acertos que, de algum modo, nos trouxeram até aqui. Há um razoável consenso que afirma que é destes erros e acertos que tiramos alguns parâmetros para possíveis projeções que fazemos ao futuro da sociedade brasileira.

Neste sentido, e entre tantas possibilidades, há duas abordagens que nos auxiliam nesta tarefa de resgatar o passado em nome do entendimento do presente e da projeção do futuro. Uma delas vincula-se à identificação de uma história que, nestes duzentos anos, pode ser entendida como sendo de longa duração; ou seja, a história que recupera a formação do Brasil, do processo de independência aos nossos dias, apontando para os variados projetos que nesta trajetória foram apresentados, debatidos e disputados entre grupos e interesses múltiplos. Nela estão também as interpretações que pautaram o entendimento que temos sobre nossa própria trajetória. A outra busca na trajetória histórica brasileira os elementos que promovem a intersecção entre a temporalidade longa e a conjuntura. Neste caso, a pertinência de uma história mais recente e conjuntural – e que trataremos como sendo o período da Nova República – a partir de sua relação com a trajetória mais longa.

Na primeira perspectiva destacam-se quatro possibilidades de entendimento de nossa história. A primeira é aquela que expõe a formação brasileira, especialmente em sua dimensão econômica, por seus aspectos ligados à origem e destino da produção. Ou seja, aquela que vê o país por sua tradição primária e exportadora – e pelos problemas a ela relacionados, como a concentração da terra, a fragilidade diante das oscilações do mercado internacional, a incorporação de novas fronteiras agrícolas a partir de movimentos pouco ciosos com a lei e com a preservação ambiental e social, e a baixa sofisticação tecnológica aderente a esta formação econômica e produtiva. Por outro lado, a industrialização e a urbanização, marcadamente durante o século XX, teriam aberto a possibilidade de modernização brasileira, principalmente amparadas em três características que, circunstancialmente, apresentaram: a forte presença estatal (com destaque ao seu papel de empresário), sua forte vinculação ao mercado interno e, em tese, sua facilidade em contribuir com a ampliação da qualidade de vida e com a diminuição da desigualdade econômica.

A segunda é a dicotomia que opôs centralização e descentralização, entendidas como modelos de gestão tanto política quanto administrativa, e potencializadas pelo gigantismo territorial e pela diversidade regional brasileira. Esta dicotomia cristalizou, em razão de episódios históricos específicos, uma síntese que identifica a descentralização como necessariamente limitada em seu alcance, já que ela teria, nas vezes que foi ampliada, produzido três consequências indesejáveis: o questionamento da unidade brasileira (neste caso de maneira pontual e já superada), a ampliação da desigualdade entre as regiões brasileiras e o atraso – e/ou enfraquecimento – da cidadania e dos direitos sociais. Em oposição, a centralização – mesmo que em coexistência com algum nível de descentralização e/ou federalismo – seria responsável pela melhor distribuição da riqueza entre as regiões e, portanto, como propulsora de uma redução da desigualdade entre elas. E pela aceleração do processo de ampliação dos direitos sociais entendidos como pilares da democracia moderna.

Já a terceira é a associação entre pobreza e desigualdade presente em modelos explicativos sobre a formação econômica e social brasileira. Neste caso, haveria uma complementaridade entre o modo como estruturamos nossa produção de riqueza e a ampliação e/ou manutenção da desigualdade. Portanto, a desigualdade seria fundamentalmente fruto da estrutura produtiva, amparada na escravidão e na baixa capacidade de acumulação. Desta forma, apenas uma mudança aguda no modo de criação da riqueza poderia romper a relação histórica entre a (baixa) riqueza e a desigualdade. Não há duvidas quanto à herança nefasta da escravidão à sociedade e à economia brasileiras. Contudo, ao não dissociarmos estes elementos – e, portanto, os entendermos sempre em conexão um ao outro –, deixamos escapar algumas sutilezas que envolvem os outros elementos. Por exemplo, acabamos por creditar pesos iguais à escravidão e à estrutura de propriedade da terra; ou à estrutura do mundo (incluindo uma ética) do trabalho e à formação de nossas instituições de mercado.

E, por fim, esta mudança aguda e necessária para romper a relação histórica entre o modo de criação da (baixa) riqueza e a desigualdade viria não só por uma mudança produtiva que nos afastasse da tradicional estrutura econômica como também teria que ser acelerada e invertida. Ou seja, faríamos esta mudança a partir de uma ‘revolução’ que aceleraria a história de modo a nos lançar à outra organização econômica e social. Neste sentido, a aceleração dos processos históricos de ‘superação’ seria compatível com propostas de refundação e rupturas, não com arranjos e conciliações.

Todas estas considerações são, embora pertinentes, limitadas em seus diagnósticos sobre a formação brasileira. Assim, a construção de pares antitéticos criados a partir destes diagnósticos pouco produziram remédios eficientes em relação aos resultados desejados. Isto porque a formação agrária e exportadora da economia brasileira não é a matriz nem da baixa capacidade de criação de riqueza e muito menos da desigualdade. Ao contrário, não há uma relação linear entre as regiões que se formaram sobre a agricultura de exportação, pobreza e desigualdade. O que há é uma relação entre o modo como o uso dos recursos obtidos pela economia primária – tanto aquela voltada ao mercado externo quanto ao mercado interno – e a desigualdade. Ou seja, não foi o modo de criação da riqueza que determinou o menor ou maior desenvolvimento (e a maior ou menor desigualdade) e sim a maneira que se fez uso dos recursos oriundos da economia agrícola, especificamente, ou primária, no geral. Também porque a solução centralista, dada como resposta aos atrasos nos avanços sociais e da cidadania, pouco esteve amparada em análises sobre a estruturação do Estado brasileiro em seus aspectos burocráticos, autoritários e patrimonialistas. Acreditou-se que o atraso no desenvolvimento social e econômico estava vinculado à ‘oligarquização’ do Estado brasileiro. E que a solução passaria pela centralização do poder. Pouco se assuntou a possibilidade de que a burocratização do Estado em nome da centralização revelaria outros lados sombrios de nossa sociedade: o autoritarismo e a radicalização presentes naquelas que foram consideradas as duas experiências mais marcantes do país no século XX: a ditadura de Vargas e a ditadura militar.

Assim, duas características estiveram entre aquelas que impactaram na capacidade de criação de riqueza e na transformação desta riqueza em desenvolvimento: a combinação – e não oposição – entre duas dimensões da estrutura econômica (mercado interno e externo; setores da economia diferentes); e o ambiente institucional – formal e informal – que determina o uso da riqueza independentemente de sua origem (agrícola ou industrial; mercado interno ou exportação).

Portanto, ao contrário do que parte significativa da historiografia e dos diagnósticos sobre a formação brasileira diz, as regiões que melhor combinaram riqueza, menores índices de desigualdade e desenvolvimento em prazo mais alongado – e que sustentaram esta condição em períodos maiores – foram aquelas que independentemente da origem, combinaram de modo mais equilibrado produção e infraestrutura voltado ao mercado externo com estímulo e desenvolvimento do mercado interno; que melhor equilibraram a diversificação produtiva entre setores primários, secundários e terciários. E não quem tentou abruptamente passar de um ao outro. E quem, localmente, usou seus recursos em nome da criação de uma institucionalidade que incentivasse a competição, o empreendedorismo e, principalmente a educação. Em outras palavras, não foram os projetos nacionais que, de “cima para baixo”, estabeleceram as condições de desenvolvimento das regiões brasileiras. E sim, as condições oriundas da formação e das decisões regionais que determinaram a relação entre riqueza, desigualdade e desenvolvimento. Principalmente aquelas que, antes de buscarem grandes mudanças em suas estruturas produtivas, como, por exemplo, o desenvolvimento industrial em regiões de economia primária, desenvolveram sustentações mais duradouras, como educação, incentivos institucionais ao empreendedorismo e infraestrutura. Não funcionou a estratégia de modernização econômica que lideraria o desenvolvimento educacional, e sim o contrário: a educação e a infraestrutura vieram antes da modernização econômica, inclusive industrial.

Em suma, as condições do desenvolvimento brasileiro guardam mais relação com os resultados e desigualdades regionais do que com os projetos nacionais de desenvolvimento feitos de “cima para baixo”. Menos com escolhas ou tentativas de passar de um setor para outro – por exemplo, da economia primária para a industrial – e mais com o modo como um transbordou para outro, ou como eles se relacionaram e se complementaram. Assim como tem menor relação com sua orientação voltada ao mercado externo ou interno, e sim com a maneira que investiu os recursos independentemente de suas origens. Ou seja, não importou muito se os recursos vieram da economia agrícola de exportação ou voltada ao mercado interno, da indústria ou do comércio, mas sim em como esses recursos foram usados para transbordarem de seus setores de origem em direção a outros.

E, fundamentalmente, não existe uma sina que associa a riqueza (ou a pobreza) à desigualdade no Brasil. Riqueza e pobreza, de um lado, e igualdade e desigualdade, de outro, são eixos que, embora possam estar relacionados, também podem – e devem – ser vistos separadamente. Não há num país tão grande e com tantas diferenças internas como o Brasil um diagnóstico que explique a riqueza, a pobreza, a desigualdade e o desenvolvimento. E, portanto, muito menos um projeto nacional que sirva de remédio. Ao contrário, há inúmeras combinações, essencialmente regionais, que melhor explicam estas diferenças. Elas, em geral, seguiram estas três orientações, como já dito: decisões regionais e não nacionais; relação de transbordamento e complementaridade entre setores econômicos e produtivos diferentes e não oposição entre eles; e criação de infraestrutura, instituições de incentivo ao empreendedorismo e educação antes de apostarem em investimentos ‘de cima para baixo’ (em geral do governo nacional) como motores da modernização da economia, da industrialização e da geração de renda.

Em outra dimensão temporal, que não aquela vinculada às estruturas e diagnósticos relativos à longa história brasileira, há um desafio que também carece de diagnósticos mais certeiros ou minimamente revisados. Nas últimas três décadas um tornado de mudanças tomou de assalto o país e reorganizou nossos paradigmas e o modo como entendemos o passado e suas interpretações. Ao menos três elementos determinaram estas mudanças. Um deles foi a redemocratização do país a partir de 1985, ano oficial do fim do regime militar que durava desde 1964. E, fundamentalmente, a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição cidadã. Embora fruto do arranjo possível à época, a Carta máxima brasileira, como deve ser, manteve vivo um debate com o passado nacional e, portanto, com as interpretações que fazemos dele. Neste sentido, reconheceu o déficit de cidadania que nos persegue, apostando na ampliação dos direitos consagrados no mundo ocidental – civis, políticos e sociais – como redutora da desigualdade. Embora correta no atacado, a consolidação da Constituição – e do que chamamos de Nova República – dependia do ajuste possível naquele momento. E o momento, ou os momentos diferentes que se encontravam naquele contexto da segunda metade da década de 80, não eram tão simples. Se por um lado o protagonismo deveria e foi dado aos opositores da ditadura que se encerrava, por outro havia um baixo reconhecimento de que muitos dos problemas legados pelos militares tinham origem no período anterior. Ou seja, pouco se reconhecia que a estrutura burocratizada, centralista – não obstante a pretensa, porém frágil, repactuação do federalismo – e de estirpe positivista transpassava período mais amplo do que o governo militar. E, nos anos 80, teria que compor com a justa ascensão de novos atores – refiro-me ao sindicalismo e aos novos grupos políticos – e com a pressa de superar as mazelas legadas pela ditadura (crise econômica, atraso institucional, bloqueio da democracia e censura). Isso em meio à ansiedade que se manifestava na crença de que a Nova República conseguiria, finalmente, romper a barragem histórica que nos impossibilitava ter uma sociedade moderna, desenvolvida e menos desigual.

Esta esquina da história coincidente com nossa redemocratização ainda esbarrou em outros dois elementos fundamentais. O primeiro foi a dificuldade em superarmos a herança maldita (essa sim uma herança verdadeiramente maldita) deixada pela república militar e representada pela crise fiscal do Estado e pela inflação galopante. E o segundo foi a mudança do cenário internacional caracterizado pela queda do muro de Berlim, pelo fim da URSS e da Guerra Fria e pela reafirmação da liderança dos EUA e de seu modelo revigorado durante os anos 80 e 90. A inflação e a crise fiscal do Estado tornavam mais difícil, na prática, o ajuste da Constituição de 1988, ancorada tanto na superação de nossos entraves sociais quanto na manutenção de elementos de nosso nacional-desenvolvimentismo em suas partes mais condenáveis. Entre elas a antiga crença de uma liderança estatal (em sua forma burocratizada, protecionista e patrimonialista sob o eufemismo de política industrial) sobre nosso processo de modernização econômica. Em outras palavras, a Nova República nasceu sob a ameaça de ter sua virtuosidade, representada pela legítima defesa da Constituição cidadã, superada por seu vício de reproduzir os males de uma estrutura que superava, em termos históricos, o período sob o governo dos militares. E que, no fundo, remontava ao varguismo. Esta ‘linha de falha’ viria a produzir a nossa versão de uma esclerose institucional que se manifestou em diversas situações desde então: nos impedimentos de Collor e Dilma, nas parcialmente fracassadas tentativas de reforma do Estado e nas dificuldades de organização de um consenso mínimo sobre a responsabilidade fiscal. Mas também pelo persistente desequilíbrio do federalismo, pelos indesejáveis mecanismos de negociação e cooptação entre Executivo e Legislativo e pela captura do Estado por grupos organizados em torno de uma ética que estimula e naturaliza a corrupção. E pelos constantes, e cada vez mais graves, conflitos que envolvem poderes e organizações do Estado, como Judiciário e Forças Armadas. O resultado disso foi a incapacidade do estado brasileiro em ser responsivo à sociedade que se manifestou em 2013. E, claro, o renascimento de um tema que pensávamos superado: as críticas ao modelo democrático e as defesas de controle, censura e no limite de experiências autoritárias. Ainda somos, portanto e fundamentalmente, divididos entre as ‘viúvas’ de Vargas, de um lado, e as ‘viúvas’ da ditadura militar, de outro.

Já o fim da Guerra Fria e a retomada da liderança dos EUA no plano internacional culminaram na revalorização do modelo liberal e, mais do que isso, na internacionalização – ou globalização – deste modelo. Descontando as análises mais precipitadas e que se mostraram equivocadas, como aquela que decretava o fim da História ou a que acusava a globalização de ser o imperialismo norte-americano (?), esta conjunção entre globalização e liberalismo foi a senha para uma série de transformações cujos resultados ainda vivenciamos. Um deles foi a adesão menos orgânica e mais instrumental às tentativas de redefinição do papel do Estado, aqui exemplificado pelas privatizações. Instrumental, pois, mais do que amparada numa aderência ao debate sobre a quantidade e a qualidade do Estado (ou seja, se o ponto principal era a diminuição do Estado ou a ampliação da qualidade de sua atuação), a adesão do país aos códigos e linguagens do liberalismo global esteve vinculada fundamentalmente a uma tentativa quase desesperada de recuperação da credibilidade internacional e de superação da crise econômica e fiscal dos anos 80.

Ou seja, a oportunidade aberta pela reorganização internacional foi menos entendida como a janela para as mudanças estruturais e mais como uma ferramenta para superarmos problemas conjunturais. O resultado foi a falha em nossa preparação para nos integrarmos na nova economia internacional e em acompanharmos as mudanças tecnológicas, educacionais, institucionais e de gestão pública e privada. A comparação, neste caso, é eloquente e conhecida. Enquanto o Brasil apresentou esta dificuldade, países como Índia, Coréia do Sul e China potencializaram suas economias durante o alvorecer do século XXI de modo inequívoco e bem-sucedido.

A aproximação destes dois contextos diferentes – a Nova República, suas contradições e conflitos, e a dificuldade de nos prepararmos para a economia globalizada em um ambiente de renovado e ‘esburacado’ liberalismo – produziu resultados impactantes que revelam, então, nossas dimensões estruturais e conjunturais: a persistência da pobreza, a fragilidade de nossas tentativas de diminuição da desigualdade econômica, social e regional, a incapacidade de endereçarmos nosso sistema educacional em nome de um projeto realmente modernizador, a comprovação da fragilidade de nossa indústria (e, portanto, de todo o modelo de sua implantação e desenvolvimento que vigorou por quase um século) e, menos surpreendentemente do que pode parecer, a ascensão do novo agronegócio brasileiro.

A persistência da pobreza e, em partes, a dificuldade de diminuirmos a desigualdade de modo mais duradouro, deve-se ao equívoco analítico bastante difundido que trata as duas dimensões – pobreza e desigualdade – como siamesas. Talvez tenham sido no passado, mas há muito que não são. O avanço tecnológico e a economia de mercado internacionalizada desde o século XIX, e que nas últimas três décadas viveram um recrudescimento, criaram condições que fundamentalmente impactam na capacidade de ampliação da riqueza. Se esta capacidade de criação de riqueza não impacta na diminuição da desigualdade – o que não é verdade em várias regiões do mundo – é porque elas têm determinantes diferentes. Superar a pobreza tem sua relação principal com a capacidade produtiva. Nela se encontram tecnologia e trabalho, entre outros. Já a desigualdade guarda relação íntima com instituições informais e valores morais. Ambas ficam, assim, congeladas tanto pela nossa baixa capacidade tecnológica e educacional como pela inversão – principalmente após 1989 – do modo como entendemos o papel do Estado na redução da desigualdade. A desigualdade realmente se reduz quando os elementos da redução estão mais ligados ao lado da oferta do que ao lado da demanda. Ou seja, não é o aumento do consumo ou do acesso aos bens materiais – mesmos que justo e necessário – que faz com que a desigualdade caia de modo sustentável. E sim a ampliação equitativa da capacidade de trabalho, educacional e tecnológica. Além da mudança da mentalidade fundamentada em ideal aristocrático e hierarquizante que, no Brasil, é alimentada, entre tantos e há tanto tempo, pelo próprio Estado. A redução da desigualdade pela demanda é prato cheio para demagogos e populistas.

Por fim, a fragilidade da indústria frente ao processo de abertura econômica internacional e a ascensão do agronegócio revelam o equívoco dos paradigmas que norteiam nossas mais frequentes análises. Por um lado, revela que o modo como concebemos nossa industrialização não preparou o setor para enfrentar a abertura comercial e a integração global. Também não foi capaz de promover a diminuição da desigualdade entre as regiões brasileiras. Ao contrário, só as reforçou. E a ascensão do agronegócio nas últimas décadas (há uma projeção, crível, de que o Brasil será o maior exportador de comida do mundo em 2025) revela não só a preparação do setor para se integrar à globalização como também a superação de vícios que carregou em sua trajetória. Em tempo, vicio que esteve ligado à disponibilidade de terra e mão de obra que prescindiam de avanço tecnológico e de produtividade. Ao que tudo indica, antes de ser um retrocesso histórico e econômico, a ascensão do novo agronegócio será uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento do país, assim como já foi, ao menos parcialmente, em outras oportunidades históricas.

No final, é isso que importa: evitar que, mais uma vez, percamos a oportunidade de crescermos e desenvolvermos o país, como já ocorreu em vários outros momentos. E para tanto, urge pensarmos nossa experiência tanto em dimensão longa e estrutural, quanto conjuntural. Será nossa capacidade de criar um ambiente favorável ao debate que envolva as duas dimensões, que identifique as suas intersecções e que as proteja de capturas eleitoreiras de curto prazo que nos possibilitará sair da armadilha que nós mesmos criamos nos últimos 200 anos ou nas últimas três décadas. O momento de efeméride da independência pode nos estimular a isso, mas também a necessidade de reorganização da indústria, de maior e mais eficiente internacionalização da economia, de (re) nascimento da economia primária exportadora como uma oportunidade e não como um retrocesso, e da firme defesa da institucionalidade democrática e da estabilidade do país (independentemente de projetos de poder e de táticas eleitorais, como ocorreram em passado recente).

Estes elementos praticamente nos obrigam a refazer nossa trajetória. E principalmente, de repensarmos nossas grandes interpretações, que foram e continuam sendo parâmetros para nosso entendimento sobre o passado, seus problemas e soluções já identificados e testadas, assim como as bases de projeções de nosso futuro. Desta forma, qualquer projeto que se pretenda pensar o futuro do Brasil a partir de sua experiência de 200 anos independente ou de quase 40 de nova República deverá incorporar tais questões sobre nossa mentalidade, equívocos dos diagnósticos passados, resultados bons e ruins de nossas experiências anteriores. E, principalmente, enfrentar nossos tabus relacionados aos nossos modelos explicativos e nossos parâmetros analíticos, a fim de incentivar um debate mais amplo e arejado em favor do desenvolvimento econômico e social para os próximos anos, décadas e quem sabe séculos.

Revista online | O que o Brasil pode ganhar com o novo mercado de carbono

Cácia Pimentel e Ana Pimentel Ferreira*, especial para a revista Política Democrática online (44ª edição: junho/2022)

A descarbonização da economia mundial é uma necessidade evidente em virtude da atual utilização desmedida de energia fóssil. Em especial, o uso intensivo de carvão e de petróleo gerou uma liberação de carbono na atmosfera que excede tremendamente a capacidade de reabsorção dos gases de efeito estufa (GEE) pelo planeta, especialmente o carbono e o metano. Muitas de nossas atividades cotidianas deixam um rastro de contaminação que favorece o aquecimento na Terra e gera insegurança alimentar e hídrica. Além disso, as principais economias do mundo mantêm forte padrão de dependência de energia fóssil para alimentar suas atividades produtivas, sobretudo, transporte e indústria. O carvão e os derivados de petróleo, como diesel, gasolina e gás natural, somam cerca de 80% da energia consumida no mundo, especialmente pela China, pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela Índia.

A solução, porém, não é deixar de produzir riqueza econômica, mas mudar a forma de produção dessa riqueza. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que passam pela descarbonização da economia e pela implementação de mecanismos de reparação socioambiental e de controle das emissões de carbono. Um desses mecanismos é o mercado de carbono, instrumento de transação comercial dos créditos certificados de redução de emissões de GEE. Espera-se que o mercado de carbono se some a outros instrumentos regulatórios, com o fim de alcançar a neutralidade climática e reduzir as probabilidades de um aquecimento climático acima de 1,5º C, considerando os níveis pré-Revolução Industrial. No entanto, o cenário atual é que as principais economias do mundo estão aumentando os subsídios à indústria fóssil, o que aponta para um cenário de mais 3,2º C de aquecimento até o fim deste século.

Em linhas gerais, as regras desse novo mercado permitem que os países que não ultrapassarem o valor de emissão de GEE, estabelecido na Contribuição Nacionalmente Determinada (da sigla em inglês NDC), depositada na ONU, possam vender esse crédito aos países que extrapolarem suas emissões. No âmbito interno, esse mecanismo impulsiona os governos a incentivarem o mercado nacional a transacionar seus créditos certificados de emissão, de forma a auxiliar o cumprimento dos compromissos internacionais. Em 2022, o Brasil apresentou na ONU meta indicativa de reduzir, até 2025, suas emissões de GEE em 37% abaixo dos níveis de 2005, assim como reduzir em 50% até 2030. Por isso, o mecanismo de precificação e comercialização do carbono pode ser uma solução fundamental para atingir as metas estabelecidas na ONU.

O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) foi recentemente inaugurado pelo Decreto n. 11.075/22, conforme já previa a Lei n. 12.187/2009. O normativo orienta que, para serem comercializados, os créditos certificados sejam registrados no Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Sinare), uma espécie de plataforma para registrar os dados de emissões e consolidar o comércio e a transferência de créditos de carbono. As regras de operacionalização do novo sistema ainda dependem de atos e planos conjuntos dos Ministros do Meio Ambiente e da Economia. Ademais, resta saber como se dará o financiamento público e privado para a estruturação desse novo mercado.

O mercado de carbono é um avanço rumo à descarbonização e poderá impulsionar o empresariado brasileiro, gerar oportunidades de negócios e empregos verdes, mitigar impactos climáticos por meio do desincentivo ao desmatamento e, ainda, impulsionar a inovação tecnológica. Estima-se que o Brasil, em razão de suas vantagens comparativas, poderá suprir até 37% da demanda global por crédito de carbono. Porém, o sucesso depende de como serão conduzidos os próximos passos. Para isso, é fundamental que haja readequação do ambiente regulatório, diminuição gradual dos subsídios concedidos à indústria fóssil e um ambiente de governança multinível que permita a participação ativa dos diversos grupos de interesse, de modo a tornar o Brasil mais competitivo no mercado internacional e alçá-lo à inconteste posição de referência mundial no desenvolvimento econômico sustentável.

Sobre as autoras

*Cácia Pimentel é doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora de Direito e Sustentabilidade na Columbia University e mestre em Direito pela Cornell University.

*Ana Pimentel Ferreira é mestranda em Economia Ambiental e graduada em Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente pela Universidade do Porto, Portugal.

** O artigo foi produzido para publicação na revista Política Democrática online de junho de 2022 (44ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | Apoie mulheres

Revista online | As implicações da educação domiciliar

Revista online | Cenário eleitoral e guerras de narrativas

Revista online | Voltaremos a Crescer?

Revista online | O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Luiz Vianna: a necessária liderança do SUS na revolução digital

*Redação do Outras Palavras

Luiz Vianna Sobrinho em entrevista a Gabriela Leite

Em que bases será construído o SUS de que a sociedade brasileira precisa? Luiz Vianna Sobrinho, médico e doutor em bioética, tem uma hipótese contundente no que diz respeito à ciência médica e à medicina de dados – que, de alguma maneira, pensa, são vistas de esguelha pela Reforma Sanitária desde os anos 1980. Ele argumenta que é a hora de o SUS entrar com força na disputa pelo desenvolvimento das tecnologias médicas e hospitalares, e utilizá-las de acordo com seus princípios coletivos de saúde. Do contrário, perderá espaço para a abordagem mercadológica que tanto tenta combater.

A obra em que Vianna expõe essas ideias essenciais será relançada hoje, a partir das 18h, na livraria da Travessa de Niterói (RJ). O ocaso da clínica veio ao mundo em 2021, e a prova de sua relevância é que o debate torna-se cada vez mais atual. A última investida daqueles que enriquecem com a lógica da saúde como mercadoria foi feita pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Alinhado com o mercado, ele sustenta a criação do chamado open health, sistema que compartilha dados de saúde dos brasileiros com empresas de planos de saúde, hospitais, farmácias, organizações sociais e laboratórios. A proposta é considerada inconstitucional e ilegal por juristas, mas festejada por capitalistas da saúde.

Em entrevista ao Outra Saúde, Vianna aborda o tema do open health e como ele se encaixa no contexto histórico em que a medicina de dados vem ganhando cada vez mais força – tema central de seu livro. Faz críticas contundentes ao ministro Queiroga e à gestão da pandemia no Brasil. Mas vê um futuro possível em que a tecnologia seja incorporada pelo SUS e esteja disponível de forma justa a todos os brasileiros: “É esse modelo de política de Estado que tem de liderar a revolução digital da saúde. Não será fácil, mas é o futuro bem próximo que está nas mãos do SUS”.

Seu livro O ocaso da clínica, que está sendo relançado hoje, causou impacto. Mas nos últimos meses surgiram novos sinais de que o uso da medicina de dados está se alastrando. Como você vê o programa “open health”, que o ministério da Saúde pretende promover?