saúde

Luiz Carlos Azedo: A vacina dos camarotes

A política de saúde pública de Bolsonaro, por exemplo, é inspirada na Lei de Murici: “Cada um sabe de si”, a máxima do coronel Pedro Tamarindo na debandada da terceira campanha de Canudos

Uma das características da pandemia de coronavírus, que certamente será objeto de muitos estudos e pesquisas, é a desigualdade social escancarada que nos revela. A cortina foi rasgada pelo auxílio emergencial: a iniquidade chegava a 56 milhões de pessoas, dos quais 2,6 milhões em São Paulo e 1,6 milhão no Rio de Janeiro, cidades ícones do Sul Maravilha, segundo dados do Portal da Transparência de junho do ano passado. O número de “invisíveis” dependentes dos recursos governamentais ultrapassava meio milhão de pessoas em Salvador (762 mil), Fortaleza (747), Manaus (634 mil) e, pasmem, Brasília (562 mil). No time das 10 cidades com maior número de “flagelados” da crise sanitária, constavam, também, Belo Horizonte (494 mil), Belém (453 mil), Recife (420 mil) e Curitiba (339 mil).

Vejam bem, não estamos falando do Brasil profundo, mas das principais cidades brasileiras, que lideram o nosso desenvolvimento econômico e social, os principais polos da transição do Brasil rural para o urbano, na marcha forçada do nosso modelo nacional-desenvolvimentista. Esse processo melhorou a vida das pessoas da porta para dentro, principalmente da classe média. Entretanto, o crescimento acelerado das cidades deteriorou as condições urbanas e deixou ao abandono a vida banal das periferias e morros, degradando a vida coletiva da porta para fora. Principalmente depois do Plano Real, a economia informal e o empreendedorismo mascararam a gravidade do problema, mitigado, ainda, pelo programa Bolsa família, até que veio a recessão provocada pela pandemia, que destruiu empregos e também provocou um “apagão” de capital.

A conta da pandemia, do ponto de vista fiscal, ainda vai chegar, mas ninguém mais pode ignorar a gravidade do problema social que o Brasil enfrenta, principalmente, as elites econômicas do país. As desigualdades se manifestam em todos os seus aspectos — econômico, social, cultural, étnico e de gênero — e não será a prorrogação do auxílio emergencial que resolverá o problema. É inviável uma política de renda mínima sem um projeto de desenvolvimento, sem política industrial e de comércio exterior, sem reforma tributária e administrativa, sem investimento em ciência e tecnologia, em habitação, transportes e, principalmente, educação. Acontece que, até agora, o governo federal pautou-se pela omissão ou o improviso nas políticas sociais.

Lei de Murici

Um retrospecto das declarações do presidente Jair Bolsonaro; do ministro da Economia, Paulo Guedes; e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mostra um governo errático na condução do país e focado apenas na preservação e fortalecimento do seu poder em relação ao Legislativo, ao Judiciário e aos demais entes federados. O sucesso do Palácio do Planalto nas disputas pelo controle das Mesas da Câmara e do Senado fixará o foco na “guerra de posições” para consolidar um governo bonapartista, que se pretende tutor da sociedade. O problema das desigualdades está fora de sua agenda. A crise sanitária mostra isso. Uma política de transferência de renda com objetivo apenas eleitoral não será sustentável.

A política de saúde pública de Bolsonaro, por exemplo, é inspirada na Lei de Murici: “Cada um sabe de si”, a máxima do coronel Pedro Tamarindo na debandada da terceira campanha de Canudos. O presidente da República sempre se colocou ao lado dos que não querem se vacinar, mesmo depois de os principais líderes mundiais darem o exemplo se vacinando. É o principal responsável pelo desmantelo do Ministério da Saúde na condução da política epidemiológica. Agora, Bolsonaro resolveu defender a compra e a distribuição de vacinas por empresas privadas, entre elas, a Petrobras e a Vale, para imunizar seus funcionários, furando a fila do Programa Nacional de Imunização, para manter a atividade da economia. A doação de metade das vacinas para o Sistema Único de Saúde (SUS) legitimaria o privilégio. Teremos a vacina dos camarotes, para usar uma expressão do meu xará Luiz Carlos Rocha, advogado de Curitiba, enquanto a “pipoca” espera a vez nas filas do SUS, devido ao descaso e às trapalhadas do general Pazuello na Saúde.

Acontece que a Lei de Murici pode ser a senha para um desastre anunciado, como na retirada de Canudos. Tudo começou quando o sanguinário coronel Moreira Cezar, no dia 3 de fevereiro de 1897, mudou subitamente de ideia e optou pelo ataque imediato, em vez do cerco a Canudos. O arraial foi duramente castigado pela artilharia. As forças do Exército conseguiram invadir o arraial e conquistar algumas casas. Foram, contudo, obrigadas a recuar, devido à pouca munição. Após cerca de cinco horas de combate, Moreira César foi mortalmente ferido no ventre, quando se preparava para ir à frente de batalha incentivar a tropa.

O comando foi transferido ao coronel Pedro Tamarindo, que decidiu recuar, após sete horas de combate. Moreira César agonizou 12 horas, ordenando que Canudos fosse, uma vez mais, atacado. Em reunião de oficiais, porém, fora decidida a retirada, dado o grande número de feridos, numa marcha de 200 quilômetros até Queimada. Atacada incessantemente pelos jagunços, a tropa debandou. Tamarindo foi morto no Córrego dos Angicos. Seu corpo foi deixado no campo de batalha. Acabou empalado num galho de angico pelos jagunços. A primeira favela do Rio de Janeiro foi formada pelos soldados desmobilizados após a Guerra de Canudos.

Wladimir Safatle: As Forças Armadas do caos

Militares brasileiros estão associados ao uso da força para o silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Fazem isso mais uma vez na pandemia. Por isso, a única saída é o impeachment

Uma das maiores ilusões a respeito do Governo Bolsonaro é que ele seria composto por dois eixos em estado contínuo de antagonismo. De um lado, haveria o núcleo ideológico, com suas pautas de regressão social e isolamento internacional, enquanto no outro lado encontraríamos o núcleo militar. Se o primeiro seria impulsionado pela crença em ser o protagonista maior de uma revolução conservadora no Brasil, o segundo seria ainda pautado por certa perspectiva “moderada” e “racional”.

Na verdade, essa foi a melhor narrativa que as Forças Armadas poderiam encontrar para si mesmas. Isso lhes permitiu tomar de assalto o poder executivo, colocando milhares de seus membros da ativa e da reserva dentro da estrutura do poder, sem ter que assumir o ônus de agente fundamental do caos. Jogando a carta do corpo técnico que assume o Estado corrompido, procurando defende-lo de ideólogos que viriam de todos os lados, as Forças Armadas tentaram vender ao país a imagem de serem uma espécie de força de contenção indispensável e inevitável. Bastouuma pandemia com seus desafios reaispara que toda essa história ruísse.

Na verdade, o país viu, agora em escala catastrófica, a repetição do que sempre ocorre quando as Forças Armadas tomam a frente. O que está a ocorrer no Brasil atualmente é sim a implementação consequente do ideário que anima suas Forças Armadas. Pois longe de serem uma parte da solução, elas são historicamente o eixo fundamental do problema.

Faz parte das tomadas de poder das Forças Armadas criar essa imagem de serem animadas por um conflito interno, como se estivéssemos a todo momento a lidar com uma instituição dividida entre o bom policial e o mau policial. Já na ditadura militar havia a pantomima do conflito entre o núcleo duro e os moderados. Foi isso que permitiu aos militares fazer um duplo papel, entre o Governo e a oposição ao Governo delas próprias. Se a ditadura brasileira conseguiu durar inacreditáveis 20 anos é porque tal pantomima fazia parte do modo normal de governo. Para fazer o Governo funcionar, era fundamental que os opositores encontrassem, nas próprias Forças Armadas, a esperança de uma contenção das Forças Armadas. Da mesma forma, agora estamos a ver o pretenso conflito entre o grupo ligado a Bolsonaro e os generais mais sensatos. Sensatez essa que não foi capaz de influenciar em uma ação sequer que pudesse tirar o país do caminho em direção às mais de 200.000 mortes, isso a despeito de todo o esforço estatal de desaparecimento de corpos.

Quem fizer uma pesquisa a respeito das propagandas louvando o “ideal de desenvolvimento” do regime militar encontrará essas campanhas narrando a vitória do homem (sim, eram sempre homens) sobre o “inferno verde” representado pela Amazônia. Vitória essa que se daria através da abertura de estradas como a Transamazônica ou de projeto absurdos e corruptos como o Projeto Jari. Fotos de grande troncos de árvores centenárias cortadas e empilhadas em caminhões ilustravam o canto do país que vencia suas “fronteiras internas” à base do fogo, do roubo, da posse e do desaparecimento dos corpos de ameríndios mortos. O que Bolsonaro fez foi simplesmente levar às últimas consequências o ideário que sempre moveu as Forças Armadas como ponta de lança da guerra do Brasil contra si mesmo. As chamas cuja fumaça chega agora até nossas grandes cidades não é fruto de um Nero tropical, mas a consequência lógica do espírito que suas Forças Armadas sempre representaram.

No entanto, essa guerra do Brasil contra si mesmo foi não apenas contra a natureza. Ela foi uma guerra contra sua própria população. A história das Forças Armadas brasileiras é a história de uma guerra interna, de uma guerra civil não declarada que vai de Canudos e Contestado até ouso do Exército como “força de pacificação” nas comunidades do Rio de Janeiro. Ela foi a história do uso da força e do extermínio contra movimentos populares de toda ordem desde o Império. Ela foi ainda a história perpetua da “caça ao comunismo” desde o aparecimento do primeiro líder popular da república brasileira, Luís Carlos Prestes: um militar que escolheu o lado das lutas populares e que antecipou as táticas que seriam usadas, de maneira vitoriosa, na grande marcha chinesa. Esse fantasma da “caça ao comunismo” é a razão de existência das Forças Armadas brasileiras, e Bolsonaro sabe muito bem disso. É ele que lhe levou a dizer: “Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas”. “Comunismo” é o nome que as Forças Armadas brasileiras usam para se referir à figura de um povo insurreto.

Mas, principalmente, militares brasileiros estão associados ao uso da força para o silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Faz-se necessário lembrar disso mais uma vez pois o que estamos a ver nessa pandemia, a catástrofe humanitária que a gestão das Forças Armadas produziu, não é um acaso. É a consequência necessária da maneira com que os militares sempre lidaram com a morte da sua própria população. Longe de procurar “proteger” as populações, suas ações sempre se deram no sentido de lembrar aos setores vulneráveis da população brasileira de que eles são matáveis sem dolo e sem imagem. É isso que as Forças Armadas estão a fazer mais uma vez com sua gestão criminosa e omissa em relação à pandemia.

Em menor escala, isso já ocorreu entre nós outras vezes. Que se lembrem dos espaços de silêncio da história brasileira. Lembremos, por exemplo, da natureza da violência estatal para confinar e deixar morrer populações em crises de seca. Foi no Ceará, entre 1915 e 1932, que o Brasil conheceu campos de concentração (sim, esse foi inclusive o termo usado à época) criados em cidades como Senador Pompeu, Ipu, Quixeramobim, Crato e Cariús, destinados a impedir que os flagelados da seca chegassem à capital. Campos nos quais se confinavam milhares de retirantes e se morria em massa por descaso, omissão e indiferença. E vejam que coincidência, o número de mortes é ainda hoje incerto (estimam-se só no Patu, em Senador Pompeu, até 12.000 mortes sem certidão de óbito e em vala coletiva). Ou seja, esse é de fato o modus operandi das Forças Armadas.

Contra a revolta de setores da sociedade diante de tal descaso, as Forças Armadas agora ameaçam o país com um estado de defesa, que suspenderia certas garantias institucionais, e que seria a forma efetiva de um autogolpe de Bolsonaro. No momento em que até tal carta é colocada sobre a mesa, o país não pode mais ser leviano em relação ao impeachment daquele que ocupa atualmente a presidência da república. Há sob sua responsabilidade direta uma somatória de crimes de omissão, de responsabilidade, de incentivo a comportamento que resultaram em um verdadeiro genocídio da população brasileira. Nenhum presidente da república tem tantas razões para ser afastado, julgado e encarcerado quanto o senhor Jair Bolsonaro.

Há um ano, vários foram os que insistiram que a única saída seria o impeachment. Naquela ocasião, não faltaram os que disseram que clamar por um impeachment era colocar a política à frente das exigências imediatas de gestão. Disseram que era importante obrigar o Governo a atuar contra a pandemia, ao invés de dispersar forças em um pedido de impeachment. A história demonstrou, no entanto, que não havia possibilidade alguma de levar Bolsonaro a gerir a pandemia. Ao contrário, ele não desprezou ocasião alguma para colaborar efetivamente para a situação na qual nos encontramos agora, com a população brasileira em estado de máxima vulnerabilidade, insuflando a indiferença em relação à morte e à ausência de proteção efetiva por parte do Estado.

Tudo isso demonstra como há de se lembrar, mais uma vez, que a única saída é o impeachment. E àquelas e àqueles que esqueceram, impeachment se conquista através da ocupação das ruas e do bloqueio das atividades. Os que têm privilégios ligados à segurança fornecida pelo acesso a serviços privados de saúde deveriam usar tal privilégio e forçar o fim deste Governo através da ocupação das ruas. Essa é a única coisa realmente concreta que podemos fazer para defender o país contra a pandemia. E só a certeza da existência dessa força popular que fará as Forças Armadas ocuparem seu único e verdadeiro lugar: esse caracterizado pelo afastamento da vida política nacional, o silêncio em relação à política e o retorno aos quartéis. Um pretenso Governo Mourão, por ser fruto da pressão popular, já nasceria natimorto. Isso até que consigamos enfim uma sociedade que não precise mais de Forças Armadas, pois se defende a si mesma.

Vladimir Safatle é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo.

Ligia Bahia: Poucas vacinas na mão

Num contexto de esforços para o acesso universal, pega muito mal comprar um lote particular com valores sujeitos a ágio

Primeiro, a boa notícia. Os resultados de estudos realizados em Israel, que já vacinou 75% dos idosos e 25% da população, evidenciam que a chance para teste positivo para Covid-19 é muito menor entre os imunizados. O impacto positivo da vacinação permite prever a redução das internações e mortes. Ainda é cedo para prever a eficácia na prevenção da infecção. Vai demorar para determinar se as pessoas vacinadas deixam de transmitir o vírus, mas já dá para comemorar. A segunda informação é que foram detectadas variantes (mutações) do agente biológico que causa a doença, inclusive no Brasil. Há evidências de que as vacinas conseguem atuar sobre essas linhagens. Mas o país ainda conta com poucas vacinas e doses. A vacina funciona. Porém atrasos de entrega e escassez são obstáculos para o recuo da transmissão.

O Brasil tem duas vacinas e distribuiu 8, 8 milhões de doses (6,8milhões pelo Butantan e 2 milhões pela Fiocruz). Cada pessoa necessita de duas doses, e os produtos distintos não admitem intercâmbio. É possível alongar para três meses o tempo entre o recebimento da primeira e da segunda dose da vacina denominada Oxford-AstraZeneca. Incertezas sobre prazos e quantidades a ser entregues ocorrem em todo o mundo. Mas aqui estamos fazendo as contas de trás para frente. O rateio para estados e municípios, a cada remessa de cada vacina, impede a elaboração de um cronograma e a distribuição racional de cada vacina.

Somando 5.400 litros do insumo da CoronaVac (mais 5 a 8 milhões de doses) ainda nesta semana e 10 milhões de doses da Oxford ao longo de fevereiro, não dá para vacinar o primeiro grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, 15 milhões de pessoas, com duas doses. A carência estimula improvisos e fura-filas. O cronograma de vacinação foi substituído pelo acompanhamento do embarque e desembarque de aeronaves com vacinas. A ausência de um plano de vacinas, incluindo pesquisas e investimentos na produção e compras antecipadas, também condiciona preços. Estamos pagando mais que a Índia e a União Europeia por vacinas testadas no país.

O governo federal, imerso em sua bolha de cloroquina, foi incapaz de inserir o país no cenário global de disputas por vacinas. Decidiu criticar “vendedores”, em vez de diversificar encomendas. Optou pela cota mínima da iniciativa Covax Facility, vinculada à Organização Mundial da Saúde. Assumiu posição contrária ao questionamento da Índia e da África do Sul sobre patentes de vacinas na Organização Mundial do Comércio. A nova bolha, a conformada pela propaganda do Brasil como país que mais vacina e tem menos óbitos, furou antes do lançamento. Empresários preocupados com a velocidade da vacinação duvidaram da veracidade do céu de general desenhado pelo ministro da Saúde.

Grandes empresas sugeriram doar para o SUS, a exemplo dos fundos internacionais; outro grupo propôs a aquisição de cerca de 30 milhões de doses repartidas em cotas-partes públicas e privadas. Entre a modernidade e a segmentação social, o Ministério da Saúde errou de novo, ao dar aval ao modelo cercadinho VIP, compra de primeiros lugares na fila. A tentativa de estabelecer duas portas de entrada para a vacinação por meio da aquisição de insumos por entes privados é anticientífica e imoral. A definição de quem será vacinado se apoia em critérios epidemiológicos. A capacidade direta ou indireta de pagamento por ações de saúde é um parâmetro inaceitável em crises sanitárias. Num contexto global de esforços para o acesso universal, pega muito mal comprar um lote particular com valores sujeitos a ágio.

Precisamos superar a ideia de que o único acordo que temos é estar em desacordo. Seria o máximo do fundamentalismo supor que nada diferente acontece durante e após mais de 215 mil mortes por Covid-19, que tudo está fixo, que as relações sociais, inclusive de propriedade, não podem estabelecer outras interações e adquirir novos significados. Está dentro de nossas possibilidades sair da pandemia com um sistema de saúde público vinculado a uma base científica e industrial que torne sustentável a prevenção de doenças e atendimento com dignidade aos pacientes.

Luiz Carlos Azedo: Pazuello em Manaus

O ministro do STF Ricardo Lewandowski autorizou a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária no Amazonas, onde o SUS entrou em colapso

Em tempos de quarentenas e isolamento social, o filme Operação Final é um dos mais populares da Netflix. Narra o sequestro do criminoso nazista Adolf Eichmann (Ben Kingsley, em interpretação magistral), na Argentina, para submetê-lo a julgamento em Jerusalém pelos crimes que cometeu na Segunda Guerra Mundial. Os principais líderes nazistas, como Adolf Hitler, evitaram a Justiça por meio do suicídio, mas o responsável pelos campos de concentração conseguiu escapar e vivia escondido, até ser identificado e localizado por causa das suas ligações com a extrema direita argentina.

Fugitivo, Eichmann era imaginado como um sujeito brutal e sanguinário, mas o julgamento mostrou outro tipo de personalidade: um burocrata militar (tenente-coronel das SS), cujo objetivo central era vencer na vida a todo custo, incapaz de refletir sobre as consequências de suas ações. Eichmann era o gestor de um conjunto de instruções voltadas à destruição dos judeus. Cumpria ordens para dar cabo dos objetivos genocidas do movimento nacional-socialista alemão, fundado e chefiado por Hitler. Era o mais comum dos homens, educado, inteligente e afirmava que, particularmente, não era antissemita. Era apenas um servidor público cumpridor das leis.

Eichmann foi um dos responsáveis pelo transporte dos prisioneiros judeus para os campos de concentração. Ele cuidava da logística que levaria milhões de pessoas aos mais diversos tipos de torturas e à morte. Entretanto, via sua função como sendo apenas parte do sistema, como se estivesse meramente cumprindo ordens, executando corretamente suas tarefas, sem levar em consideração o que realmente significava sua parte no esquema nazista. Ele era um de muitos do mesmo tipo, indiferente ao sofrimento alheio, com frieza e incapacidade de comiseração.

A filósofa judia-alemã Hannah Arendt acompanhou o julgamento e escreveu um livro (Eichmann em Jerusalém) no qual caracterizou a atuação do oficial nazista como a banalização do mal: “O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram, e ainda são, terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições, e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que (…) esse era um novo tipo de criminoso, efetivamente hostis generis humani, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado”, escreveu. O filme Hannah Arendt — Ideias que chocaram o mundo conta muito bem essa história.

Inquérito

Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski autorizou a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do Amazonas, que entrou em colapso, com superlotação dos leitos hospitalares e desabastecimento de oxigênio. Em depoimento do ministro à Polícia Federal, em data a ser marcada, ele terá que apresentar informações sobre as ações efetivamente adotadas em relação ao estado da saúde pública de Manaus. Lewandowski definiu prazo inicial de 60 dias para a investigações da Procuradoria-Geral da República (PGR) serem concluídas.

O caso foi enviado a Lewandowski pela vice-presidente do STF, Rosa Weber, à frente do plantão judiciário durante o recesso, porque o ministro é o relator de outros processos ligados à pandemia. O pedido de inquérito foi feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, com base em uma representação do partido Cidadania e em informações apresentadas pelo próprio ministro Pazuello, além de apuração preliminar dos procuradores federais que atuam na área de Saúde. O ministro soube do colapso iminente do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus em dezembro, mas só tomou providências efetivas em janeiro. Dezenas de pessoas morreram por falta de oxigênio, enquanto o Ministério da Saúde insistia em prescrever cloroquina para conter a crise sanitária.

Nem de longe as mortes causadas pela pandemia no Brasil, apesar de toda a incúria e falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro, se comparam aos horrores do Holocausto. Entretanto, a “banalidade” com que são tratadas é um espanto. O comportamento é o mesmo apontado por Arendt na descrição de Eichmann: alguém que não conseguia perceber a realidade, não se colocava no lugar de outra pessoa, porque internalizou que o que estava fazendo era o correto. Eichmann cumpria ordens sem questionar o certo e o errado, dessa forma tornou-se um dos maiores criminosos de guerra. Bolsonaro manda, Pazuello obedece e, com isso, se tornou o pior ministro da Saúde da nossa história.

Luiz Werneck Vianna: As velas pandas de Ulisses Guimarães

A posse de Joe Biden na presidência dos EUA, a rigor uma solenidade cívico-religiosa concebida para reanimar as crenças nos temas e ideais fundadores da sua sociedade, ao menos por ora afasta em todos os quadrantes os riscos para a segurança comum representados pelo que foi o governo Trump em sua versão degradada do nacional-populismo. De fato, há o que comemorar, embora não se possa desconsiderar que Trump, mesmo que amplamente derrotado nas urnas, obteve mais de 70 milhões de votos e uma legião de fanáticos seguidores, uma parte deles organizados em milícias, vistas a olho nu na tentativa insurrecional de 6 de janeiro de barrar a certificação eleitoral da vitória de Biden. E, para eles, deixou suas últimas palavras de que por algum modo, voltaria.

O augúrio fúnebre tem como ser evitado, as forças democráticas foram testadas em sua vitoriosa campanha eleitoral em que deram provas de sabedoria política, agora confirmada pela decisão de apresentar o impeachment ao senado, e sobretudo pelas medidas de impacto já efetivadas nas frentes sanitária e econômica com que se espera diluir a influência do trumpismo. O processo do impeachment, como se sabe, pode culminar com a interdição definitiva de Trump da vida política. Caso bem-sucedidas, tais intervenções benfazejas põem por terra o projeto de arregimentar em novo partido com os salvados do trumpismo, o Patriota, de óbvia má índole fascista.

Nada disso é estranho à nossa sorte. Uma das marcas do trumpismo esteve na sua tentativa de criar uma internacional reacionária, missão confiada ao ex-estrategista do governo Trump, Steve Bannon, perdoado do crime de fraude num dos seus últimos atos, que conta entre seus aderentes personagens do governo Bolsonaro e da sua família. Tal como a Hidra de Lerna, o trumpismo tem várias cabeças e somente pode ser exterminada com a amputação delas cauterizadas as suas feridas, sem o que renascem como na mitologia. O governo Bolsonaro é um sobrevivente da debacle do trumpismo nesta nossa América Latina que reinicia seu encontro com sua história de luta por liberdades. Barrar seu caminho importa, além de outros motivos relevantes impedir que nosso país se torne um reduto da central reacionária do trumpismo nesse sub-continente.

Na hora da partida para essa navegação difícil que temos que começar mesmo que ainda incertos os resultados pela miséria da nossa política, ouvem-se as lamúrias do Velho do Restelo para que recolhamos as velas e nos conformemos ao que aí está, por que tudo pode piorar. Mas como as velas já se enfumam, como as queria Ulisses Guimarães, e de toda parte se ouvem os brados de basta, fora já? Bem mais arriscado do que o da hora presente foi o cenário do movimento das anti-candidaturas de Ulisses e Nelson Carneiro, apenas uma manifestação de força moral, com que se abriu, mais tarde, a via para o movimento em favor das diretas já que desaguou na derrota do regime militar em 1985.

Desde Maquiavel, que estudou as grandes batalhas da Antiguidade em Arte da Guerra, ecoam as lições de que os resultados das batalhas não se podem prever de antemão, eles se decidem no fragor da luta. No nosso caso, o teatro de operações que se tem pela frente, bem distante de desfavorável, apresenta-se como propício, quer pela conjuntura internacional, quer pela catástrofe sanitária a que estamos expostos pelo governo Bolsonaro. A rota do impeachment recém-descoberta como recurso de legitima defesa da sociedade ganha o caminho das ruas com as carreatas que proliferam e o adensamento da opinião pública em seu favor. Diante da miséria política do país, entretanto, nada garante a ela um final feliz.

As longas marchas começam com um pequeno passo. Logo ali, na próxima esquina, nos espera a próxima sucessão presidencial. A envergadura da frente política que ora se ensaia, com o movimento em favor do impeachment consiste no primeiro e decisivo teste que ela enfrentará naquele momento de importância capital. Quanto mais ela se ampliar politicamente, e mais se enraizar capilarmente na vida social em ações de protesto e de recusa a um governo maligno nas lutas imediatas atuais, maiores serão suas possibilidades de dar um fim – se não conseguir antes por outros meios – ao pesadelo atual. É verdade que nos faltam Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, mas contamos com suas histórias exemplares que bem poderiam emular o que nos sobrou.

Mas, entre tantas faltas a lastimar, não se pode deixar de contar com as novas presenças que nos vêm da vida do associativismo popular, dos profissionais e intelectuais das atividades da saúde, da nova safra de artistas populares e dos que se dedicam com brilho ao colunismo na imprensa e aos comentaristas políticos na TV e no rádio. Nesse rol igualmente devem ser mencionados os parlamentares e os partidos políticos que com sua resistência ao autoritarismo honram seus mandatos, sobretudo os ministros do STF que preservam a integridade da nossa Constituição. São eles que abastecem de oxigênio uma sociedade exangue por falta de ar.

Aos poucos se desvanecem as ameaças que nos prometiam a destruição da obra da nossa civilização, ainda incompleta e precária como se sabe, mas que aos trancos e barrancos teimávamos edificar. A resistência a este novo autoritarismo em nosso país, em meio a uma cruel pandemia, mostrou, mais uma vez, ser eficaz. Tudo somado nesses tempos sombrios, pode-se constatar que, dos salvados do incêndio com que pretendiam nos destruir, salvou-se a nossa alma da sanha de Bolsonaro, Paulo Guedes, Ernesto Araújo et caterva. Não é pouco para quem vivia como nós sob a ameaça de extinção dos nossos valores e das nossas melhores tradições.

*Luiz Werneck Vianna, sociólogo, PUC-Rio

Monica de Bolle: Virologia Econômica - Os riscos que as mutações do coronavírus oferecem à economia

Não há economia sem saúde. O choque econômico proveniente de uma variante mais transmissível e traiçoeira do SARS-CoV-2 seria catastrófico para o Brasil

Que a saúde e a economia não são separáveis já deveria estar claro para todos depois de quase um ano de pandemia. Mas o que a virologia tem a ver com isso? O que essa área tão complexa e repleta de minúcias sobre redes de sinalização moleculares, receptores e proteínas, mutações e vigilância genômica tem a ver com a economia? Por que, mais do que nunca, é preciso entender essas relações com urgência?

Ao longo de 2020 fomos testemunhas do estrago causado por uma fita de RNA. A atividade econômica mundo afora entrou em colapso com os cordões sanitários da primeira onda pandêmica. Com seu colapso, a taxa de desemprego disparou, centenas de milhões de pessoas perderam fontes de renda. No Brasil, o PIB registrou queda de mais de 10% no segundo trimestre e as marcas da desigualdade e da pobreza, que sempre caracterizaram o país, ficaram ainda mais visíveis. Na época, grupos da sociedade se mobilizaram junto ao Congresso para erguer o auxílio emergencial, a única política pública que o Brasil desenhou para dar apoio direcionado à economia durante a primeira onda pandêmica. A medida foi possível após a emissão de Decreto de Calamidade, que permitiu a suspensão do teto de gastos durante sua vigência. O decreto expirou em 31 de dezembro de 2020, e com ele se foi o auxílio emergencial. O momento não poderia ter sido mais infeliz, uma vez que, ao longo de novembro e dezembro do ano passado, já se constatava a chegada de uma nova onda da covid-19.

Houve outro fato marcante nos últimos meses de 2020. O vírus, que até então acumulava cerca de duas mutações relevantes por mês, começou a mutar mais. Mutações são variação genéticas aleatórias que ocorrem quando o vírus se replica. Mutações relevantes são aquelas que podem conferir ao vírus certas vantagens, como maior transmissibilidade, ou mesmo capacidade de evadir nosso sistema imune com mais facilidade. Evasão imune é sempre uma preocupação, pois não só eleva os riscos de reinfecção como faz com que o vírus assuma características mais adaptadas aos novos hospedeiros: no caso, todos nós. Em novembro começaram a sair as primeiras notícias de que uma variante nova do SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19, estava circulando no Reino Unido. Logo em seguida, soubemos que outra nova variante havia sido identificada na África do Sul. Por fim, há poucas semanas, veio à tona a crise humanitária em Manaus, associada a uma terceira nova variante. Variantes são versões do SARS-CoV-2 que descendem de um ancestral, mas que dele são distintas o suficiente para chamar a atenção da comunidade científica. As três novas variantes, a do Reino Unido, a da África do Sul e a de Manaus, não compartilham o mesmo ancestral e pertencem a linhagens diferentes. Mas o que realmente assusta nessas três variantes é que, ao contrário dos padrões que vinham sendo observados, elas acumularam não duas, mas mais de uma dezena de mutações relevantes, sendo algumas semelhantes, outras distintas.

A variante identificada em Manaus contém uma mutação que torna o vírus mais transmissível. Essa mesma mutação também foi sequenciada na variante do Reino Unido. Além dessa, a variante de Manaus ainda apresenta uma mutação contida na variante da África do Sul e que pode estar relacionada à evasão imune. Portanto, há razões para crer que a variante de Manaus pode ser mais perigosa do que a do Reino Unido e a da África do Sul. Contudo, essa possibilidade, a ser investigada, tem sido tratada de forma circunscrita aos meios científicos e não tem merecido a mesma atenção pública que teve a variante do Reino Unido antes mesmo que se tivesse certeza da sua maior transmissibilidade. Não a contemplar é um perigo por diversas razões.

Se a variante de Manaus for não somente mais transmissível, como também mais capaz de evadir o sistema imune, a população suscetível inclui não apenas aqueles que não tiveram covid-19, mas, potencialmente, todos aqueles que já pegaram a doença. Ou seja, existe a possibilidade de que toda a população seja novamente vulnerável ao vírus, como era no início de 2020. São importantes as implicações econômicas dessa hipótese, pois não só teríamos de adotar novas medidas sanitárias extremamente restritivas, como teríamos de fazê-lo em momento de grande fragilidade econômica. A taxa de desemprego no Brasil permanece muito elevada, sobretudo quando se consideram as dezenas de milhões de pessoas que desistiram de procurar trabalho porque não acreditam mais na possibilidade de encontrá-lo. Aqueles que puderam sobreviver graças ao auxílio emergencial já não podem contar com o benefício. Como não temos mais decreto de calamidade, o teto de gastos voltou a vigorar, estrangulando o Orçamento da Saúde. Os recursos disponíveis para o SUS em 2021 são inferiores aos valores de 2020 em cerca de 35 bilhões de reais.

Por tudo isso, o choque econômico proveniente de uma variante mais transmissível e traiçoeira do SARS-CoV-2 seria catastrófico para o país. Além de mais um ano de fortíssima recessão, sofreríamos todas as suas consequências nefastas, agora magnificadas: o aumento da pobreza extrema, da fome, da desigualdade.

Mas e as vacinas? Por ora, não há evidências de que essas novas variantes, inclua-se na lista a de Manaus, afetam a proteção conferida pelos imunizantes recém-aprovados para uso emergencial pela Anvisa. No entanto, nesse instante a constatação traz pouco alento, já que sequer começamos a campanha ampla de vacinação. A razão principal é que o Governo teve dificuldades para adquirir tanto as doses da vacina da AstraZeneca/Oxford que recebera da Índia quanto os insumos importados da China para a fabricação de mais doses da CoronaVac pelo Instituto Butantan. Nesse ínterim, corremos o risco de que surjam ainda outras variantes, pois, com a pandemia fora de controle no Brasil, abundam oportunidades de mutações mais adaptadas. Para frear o vírus precisaríamos pensar em medidas para interromper as cadeias de transmissão. Não o estamos fazendo, e, mesmo que estivéssemos, precisaríamos que as eventuais medidas viessem acompanhadas de outras destinadas a proteger a capacidade de subsistência das pessoas e a economia.

Não há economia sem saúde. Também não há entendimento possível do o cenário econômico sem prestar atenção no que a virologia pode nos ensinar.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins e Pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics.

Cacá Diegues: O signo da esperança

Biden anunciava uma volta à normalidade democrática que sossegou nossos corações, como o triunfo dos Aliados

Uma irmã de minha avó, a quem chamávamos de tia Sinhazinha, foi enfermeira militar na Força Expedicionária Brasileira (FEB), lutando nos campos da Itália durante a Guerra no final dos anos 1940. Essa minha tia-avó, a tenente Olímpia Camerino, cuidava com afeto dos filhos de suas sobrinhas cada vez que a visitávamos depois de seu retorno vitorioso ao Brasil. Tia Sinhazinha nos contava então, com modéstia e simplicidade, histórias passadas durante a guerra que me fascinavam. Numa delas, cercada numa colina italiana por força inimiga muito mais numerosa, nossa tropa foi salva por um general esperto que mandou espalhar que os inimigos estavam doidos para se render, por pura exaustão. Como estavam sendo informados de que os italianos não aguentavam mais e queriam se entregar, nossos rapazes multiplicaram a valentia e derrotaram o bando de Mussolini que, ainda que majoritário, acabou se rendendo.

Me lembrei de tia Sinhazinha e de suas histórias durante a emocionante posse de Joe Biden, o líder sereno, e Kamala Harris, a vice afro-asiática, no Capitólio norte-americano. Depois de quatro anos de voluntarismo, caos autoritário e suplício trumpista, o novo presidente anunciava uma volta à normalidade democrática que sossegou nossos corações, como o triunfo dos Aliados há mais de 75 anos. Em 1945, a vitória militar era sobre a Alemanha, a Itália e o Japão, o famigerado Eixo. Mas se tratava sobretudo do fim do nazismo, que ameaçava o mundo com sua barbárie organizada e desumana, derrotado por ideais de fraternidade sem preço, liberdade individual e eventual igualdade. E pelo progresso que o mundo haveria de conhecer a partir dali.

Os Estados Unidos eram nosso jovem herói nessa saga, o país que acendia esse sol em nossas vidas, o responsável por essa luz que trouxe com ela os brinquedos e os objetos domésticos de plástico, as máquinas movidas a combustível fóssil, uma cultura universal imposta por filmes de cinema e música popular que ignorava o particular de cada um de nós. Nascia uma visão nada cínica da política, a fantasiosa esperança numa república democrática liberal, formulada e fundada quando nada do tipo existia no mundo e, dois séculos depois, ainda era original. O alvorecer era nosso.

Depois tudo isso foi passando, nossos sonhos foram sendo esmagados por uma Guerra Fria polarizada e triste, em que o Brasil também se dividiu radicalmente. Acho que tínhamos saudades de cowboys de verdade e bailarinas de mentira, mas era fraqueza revelar. Até que Joe Biden nos acorda para um novo sonho, a anunciar que nunca mais haverá supremacia branca, racismo e desigualdade de qualquer espécie, que nunca mais ninguém será discriminado por orientação sexual e identidade de gênero, nunca mais serão deportadas crianças imigrantes ou seus pais, nunca mais tirania do dinheiro e pandemia com mortes que não provam nada. (Como escreveu outro dia nosso Roberto DaMatta, “é doloroso ver a morte, que devia ser uma exceção, se tornar pavorosa rotina”.) Este é o fim da guerra incivil, “the UnCivil War” — a preciosa democracia, como sempre a sonhamos, prevaleceu.

“Política não precisa ser fogo que tudo destrói”, disse Biden no discurso de posse, “não precisa levar à desunião”. Ele jurou defender a verdade e derrotar a mentira (segundo analista de respeito, parece que Donald Trump, em 4 anos, difundiu cerca de 30 mil mentiras). “Nossa história tem sido uma luta incessante entre o ideal americano de que todos somos criados iguais e a feia realidade do racismo, do nativismo, do medo e da demonização que há muito tempo nos divide. (...) Vamos abrir nossas almas em vez de endurecer nossos corações.” E completa, quase épico: “Uma turba selvagem tentou usar a violência para silenciar a vontade do povo. Não aconteceu, nunca vai acontecer. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nunca!”.

Jornalista perguntou à poeta afro-americana Amanda Gorman, 22 anos, se alguém da equipe de Biden a havia orientado sobre o poema que escrevera e que leria durante a cerimônia de posse. Ela disse que a única indicação que recebera tinha sido não tratar os adversários políticos com ódio. Amanda leu durante a posse versos em que dizia: “Onde podemos achar luz nesta sombra que não acaba nunca?”. Sem conhecer sua pergunta, o presidente eleito a respondeu com um discurso cujos temas são a esperança, a união e o esforço pela democracia.

O que pensar de Joe Biden para o futuro do mundo e dessa esperança que a política americana atira agora sobre nós, depois de tantos anos de desilusões?

Fernando Gabeira: O Plano B somos nós

Vamos esperar que Bolsonaro se ilumine?

Para o Brasil escapar de tragédias maiores, precisa vacinar 150 milhões de pessoas no prazo mais rápido possível.

O governo é incapaz de realizar esse plano de vacinação. Faltam vontade, competência e habilidade diplomática. Qual é a saída?

Derrubar o governo não basta. É preciso também tentar, simultaneamente, salvar vidas, pois, cada vez mais, elas estão em jogo.

Se todos compreendessem a urgência dessa tarefa, veriam que, na realidade, podemos contar com o próprio esforço. Bolsonaro e Augusto Aras nos ameaçam com um golpe, é tudo que sabem fazer. São tão estúpidos que nem percebem o mundo que os envolve.

E é sobre o mundo que precisamos conversar. As relações internacionais não podem ser monopólio de um pequeno grupo de fanáticos. Precisamos, de todas maneiras, romper o isolamento do país e deixar dentro de suas linhas estreitas apenas o governo e seus seguidores.

Precisamos de vacina num momento em que não há abundância: grande parte já foi comprada pelos países ricos.

Percebo que os governadores se movem mas encontram dificuldades. Para um só estado, se colocar no mercado internacional é difícil. Mas talvez não seja tanto para um consórcio de estados. A Bahia e outros estados do Nordeste poderiam tentar fechar negócio com a Sputnik V. Não há autorização da Anvisa? Ela é muito parecida com a de Oxford, que já foi analisada. E já foi aprovada em muitos países.

A Argentina está capacitada a produzir a vacina Oxford-AstraZeneca. Vai exportar para a América do Sul, menos para o Brasil. Mas o Rio Grande do Sul não poderia estabelecer uma relação com o governo argentino e abrir uma exceção? Nesse movimento, poderia carregar também Santa Catarina.

O governo brasileiro proibiu empresas de comprar vacinas. Isso é inconstitucional. A obrigação do governo é fornecer vacinas gratuitas para todos e não se meter em iniciativas particulares.

Um pool de empresas poderia negociar com a Pfizer, a Moderna e a Janssen, que está por vir, e, além de vacinar seus funcionários, doar grandes partidas para a sociedade.

Naturalmente que um plano nacional de vacinação é mais eficaz. Mas o governo não consegue comprar tudo. A iniciativa passa para quem tiver as vacinas nas mãos; ninguém conseguirá evitar que os trabalhadores da saúde a apliquem, ainda que sejam vistos pelos burocratas como desobedientes.

É possível dizer que talvez seja tarde demais. A ineficácia do governo e seus preconceitos contra a China foram longe.

Mas, ainda assim, é possível estabelecer um diálogo com a China fora do âmbito do governo.

O problema é que ficamos dependentes de China e Índia. Juntas elas têm quase 3 bilhões de habitantes. Só na primeira fase, a Índia quer vacinar 300 milhões. A China pretende vacinar 50 milhões até o Ano Novo Lunar, que cai em 14 de fevereiro. É muita demanda interna.

Um movimento nacional pela vacina não seria mais apenas para pressionar Bolsonaro. Ele já é uma carta fora do baralho, na medida em que fracassou parcialmente na mais importante tarefa nacional.

A campanha publicitária pela vacinação já está sendo feita por artistas independentes. Se logramos, de alguma forma, negociar a vacina, talvez possamos romper com esse impasse doloroso.

É possível argumentar que talvez seja tarde. O ideal era ter compreendido isso antes, mas seria difícil nos convencer quando o fracasso do governo ainda não era nítido.

O vírus não vai embora. Pelo contrario, ele se adapta à realidade num ritmo mais rápido do que muitas cabeças humanas. Enquanto tivermos a pandemia, a vacina sera a única saída estratégica. Não há escolha.

Vamos esperar que Bolsonaro se ilumine? Ou que Ernesto Araújo torne-se simpático ao governo chinês ou mesmo ao americano?

Tanto na sua política internacional quanto nos conselhos cotidianos para romper o isolamento, ignorar máscaras, tomar hidroxicloroquina, eles nos levam à autodestruição.

Diante da grande tarefa, o governo é incapaz. Somos o plano B, se a sociedade não ocupar também esse espaço, travaremos uma estéril batalha verbal.

O Estado de S. Paulo: Média de apoio a Bolsonaro só supera índice de Dilma na fase do impeachment

Segundo estudo da UERJ, alinhamento dos deputados com o líder do governo nas votações na Câmara é maior apenas que o registrado antes do impeachment em 2016

Daniel Weterman e Camila Turtelli, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro contou com uma base de votos na Câmara menor que a de antecessores nos dois primeiros anos de mandato. Mesmo com o apoio de partidos do Centrão e o alinhamento maior de deputados desse bloco ao Palácio do Planalto, a adesão a Bolsonaro supera apenas a observada durante o governo de Dilma Rousseff (PT) pouco antes do impeachment, em 2016. Para cientistas políticos ouvidos pelo Estadão, o quadro representa risco para o presidente no momento em que cresce a pressão por seu afastamento.

Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), revela que, na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro teve, em média, apoio de 72,5% na Câmara. O índice considera o alinhamento dos deputados com a liderança do governo em todas as votações, excluindo aquelas nas quais houve consenso, como o decreto de calamidade pública para enfrentar a pandemia de covid-19.

Apesar de ter maioria na Câmara para aprovar projetos de seu interesse, Bolsonaro enfrenta dificuldades. Não sem motivo: o porcentual de 72,5% indica que o apoio parlamentar ao governo é inferior à base que sustentava seus antecessores desde a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 2010).

A média de apoio ao governo em votações nominais na Câmara no primeiro mandato de Lula, por exemplo, foi de 77,1% até junho de 2004 . Já o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o governo após o afastamento de Dilma Rousseff, obteve respaldo de 73,7% dos deputados no período em que permaneceu no cargo, até o fim de 2018. Nos meses que antecederam o impeachment de Dilma, no entanto, a adesão ao governo petista era de 58,2%.

Agora, diante do agravamento da pandemia de covid-19 e de erros do governo na condução da crise, a aprovação ao governo Bolsonaro caiu e foram registrados nos últimos dias em diversas cidades panelaços e carreatas com o mote “Fora Bolsonaro”. O presidente mudou a estratégia de comunicação, como mostrou o Estadão, e agora aposta na chegada das vacinas ao Brasil para superar o desgaste. Na arena política, Bolsonaro tem distribuído cargos e emendas para indicados do Centrão.

O cenário, no entanto, é de muita turbulência. Partidos de oposição como PT, PDT, PSB, Rede e PC do B prometem protocolar nesta terça-feira uma ação que pede a saída de Bolsonaro, sob o argumento de que ele tem sido negligente com a saúde da população.

Bolsonaro, por sua vez, se movimenta para eleger o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), líder do Centrão, como presidente da Câmara. O principal adversário de Lira é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e por uma frente de siglas de centro e de esquerda.

Cabe ao presidente da Câmara arquivar ou dar andamento a pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Atualmente, há 56 pedidos ativos de afastamento de Bolsonaro. A expectativa é que se Lira ganhar a eleição vai engavetar todos eles.

‘Cálculo político’

“O alinhamento nas votações é um indicador insuficiente para medir a possibilidade de impeachment, mas, certamente, sinaliza que a perda de apoio entre os parlamentares pode influenciar nas articulações para evitar a abertura de um impeachment”, afirmou a cientista política Débora Gershon, uma das autoras do estudo do Observatório do Legislativo Brasileiro. “O cenário atual, com queda de popularidade, é árido para o presidente, mas ainda não coloca o impeachment à vista. O elemento novo é o aumento da temperatura política fora do Congresso. Isso, sim, muda o cálculo político do parlamentar.”

Com a adesão ao governo, o Centrão se aproximou ainda mais de outros partidos conservadores, desde 2019 fiéis ao governo, como PSL e PSC. A distância desse grupo com a oposição criou um “fosso” no centro político da Câmara e aumentou a polarização nas votações. No ano passado, de acordo com o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, nenhuma legenda ficou “em cima de muro”.

“A base é fluida e instável porque são poucos os que acreditam verdadeiramente nas pautas do governo, exceto a econômica. Por isso, a cada votação dá-se novo rearranjo de forças. O Centrão segura, mas não garante”, disse o deputado Fábio Trad (PSD-MS), integrante de um dos partidos que apoiam Lira, mas que não declarou em quem vai votar.

Durante o ano passado, quando o Brasil começou a enfrentar a pandemia de covid-19 e o Congresso dedicou a maior parte dos projetos ao enfrentamento da crise, os deputados mais alinhados ao governo nas votações foram PSL, PL, Progressistas, Patriota, Novo, Republicanos, PSC e MDB. As notas médias de governismo ficaram próximas a 8, em uma escala que vai de 0 a 10. Na outra ponta, como era esperado, os oposicionistas PSOL, PT, PC do B, Rede, PSB, PDT, PV e Cidadania se mantiveram distantes da orientação do Planalto nas votações, com notas de 1 a 4.

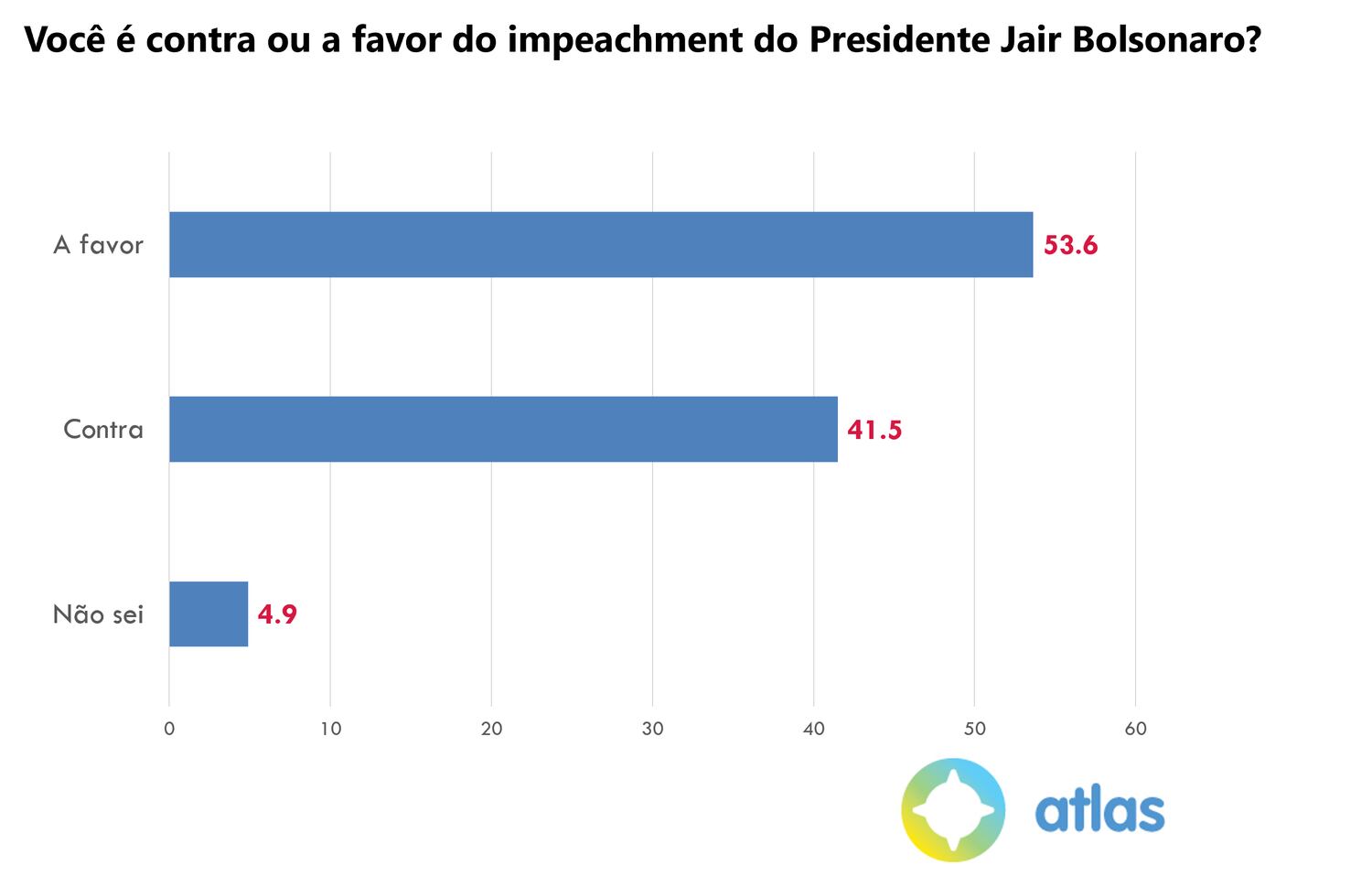

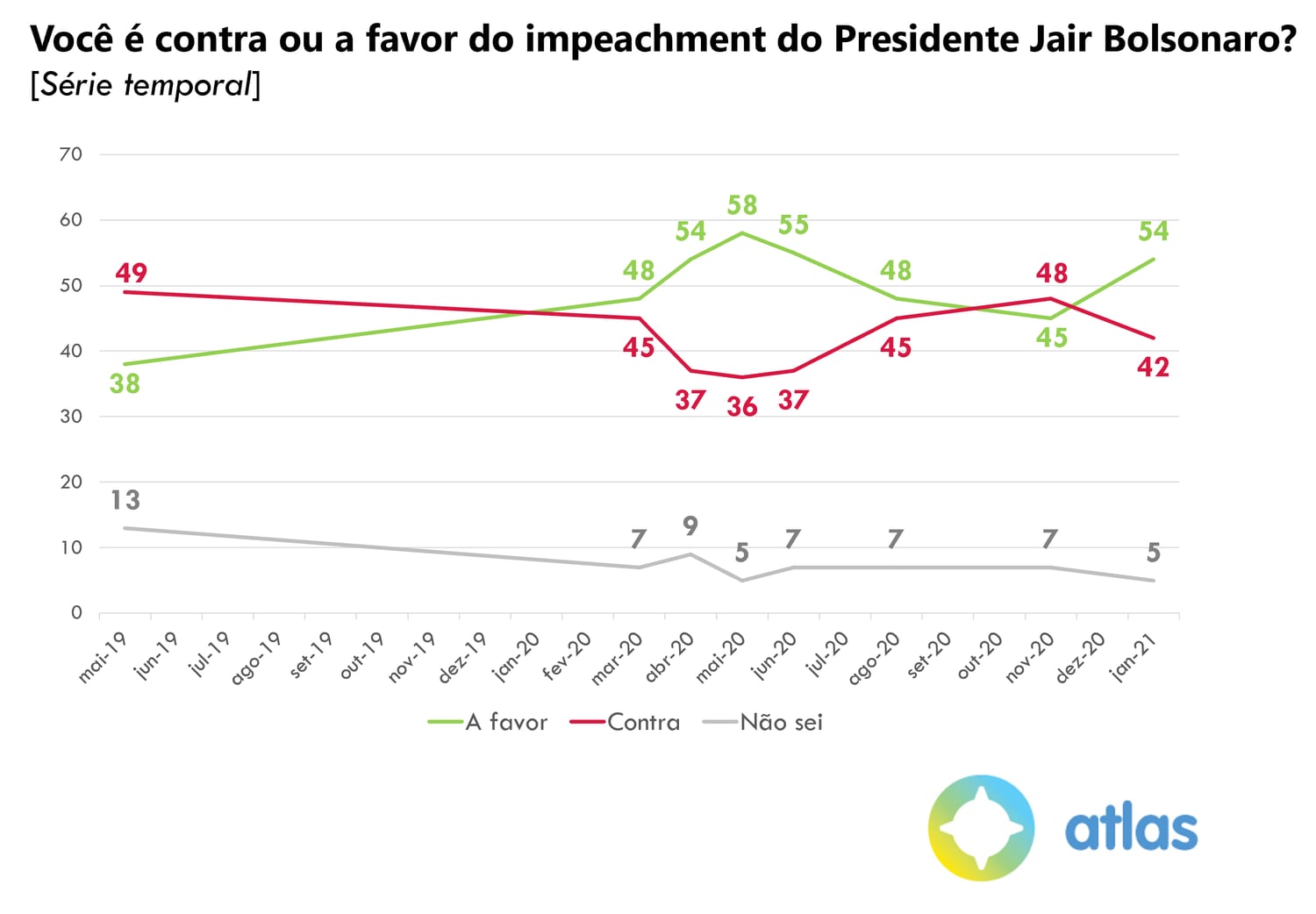

El País: 53% apoiam impeachment de Bolsonaro, mostra pesquisa Atlas

Pico favorável a processo para saída do presidente só não é maior que em maio e se dá em meio ao recrudescimento da pandemia e a comoção com a crise de Manaus

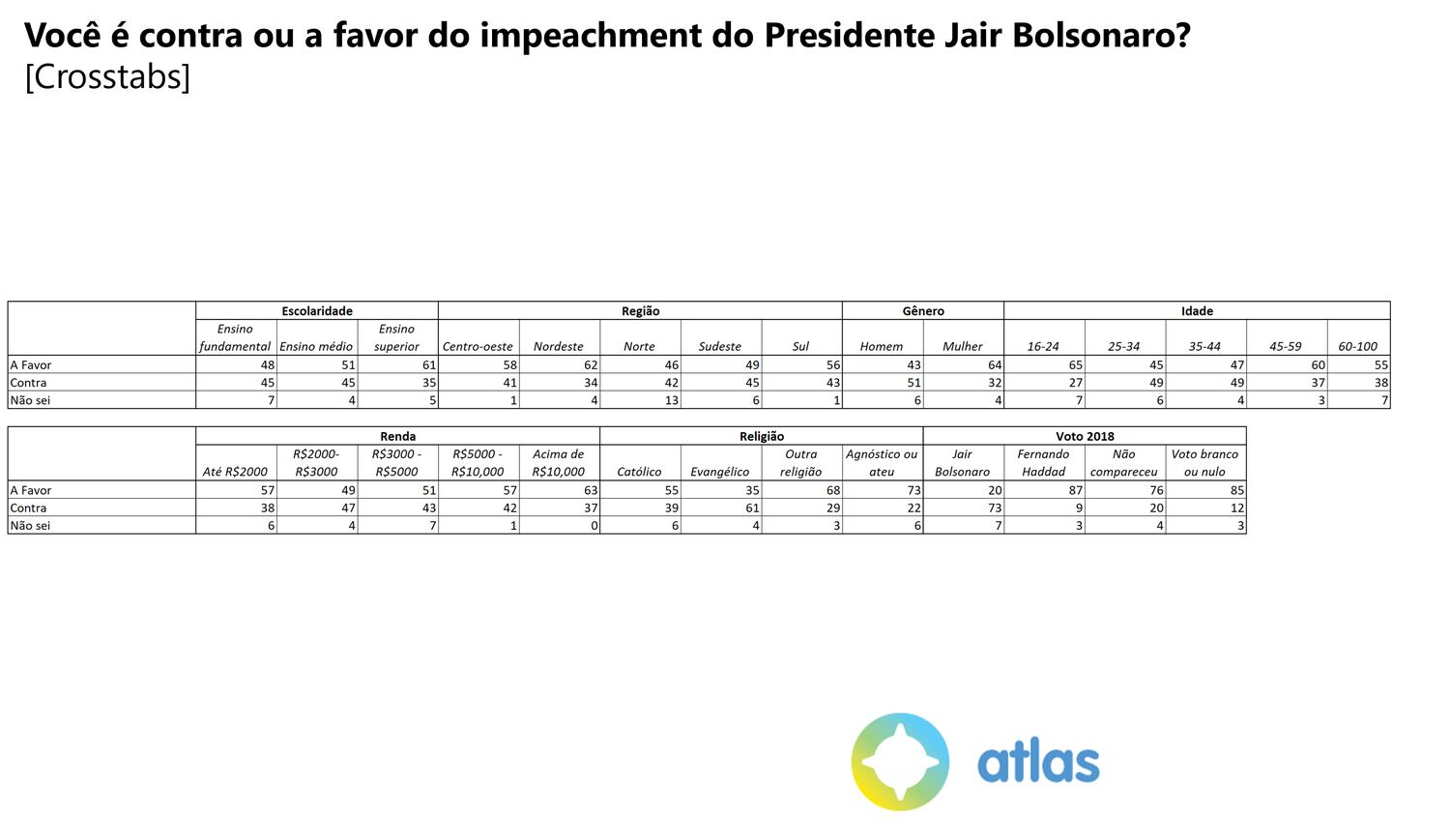

Para 53% da população brasileira é hora de submeter Jair Bolsonaro a um processo de impeachment. O número emerge da pesquisa Atlas divulgada neste domingo, quando surgem carreatas em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro pedindo a destituição do mandatário e o tema volta a ganhar atenção em Brasília em meio ao recrudescimento da pandemia e a crise do oxigênio em Manaus. O apoio ao impeachment ―que se espalha em todas as regiões e faixas de renda, mas é mais forte entre as mulheres e no Nordeste― está no patamar mais alto desde maio, quando alcançou 58% na série histórica medida pela empresa.

“Nós acompanhamos de perto esse número e há volatilidade, mas parece haver uma estabilidade desse patamar mais alto de apoio ao impeachment”, analisa Andrei Roman, CEO do Atlas, comentando o levantamento que tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e cujas entrevistas foram encerradas neste domingo. “53% é um limite ainda muito perto entre ter maioria ou não ter maioria. Se esse número chegar a 60%, aí podemos falar de uma maioria contundente que coloca pressão sobre o Congresso como foi com Dilma Rousseff”, segue Roman.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem tem prerrogativa de levar à análise os pedidos de impeachment que chegam até ele e, até o momento, ele diz que não vai fazê-lo. A Câmara vai eleger em 1° de fevereiro o seu novo comando. Os dois principais nomes são Baleia Rossi (MDB), apoiado por Maia e pela oposição, e Arthur Lira (PP), apoiado pelo bolsonarismo ―nenhum vinha se comprometendo a analisar os pedidos de impeachment, tornando o fator evolução da opinião pública ainda mais crucial na questão. Neste domingo, no entanto, Baleia Rossi citou o tema e cobrou o adversário pelo Twitter: “O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos de impeachment. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?”

A pesquisa Atlas, que deve divulgar nos próximos dias aprovação do presidente Bolsonaro e cenários para as presidenciais de 2022, mostra três pilares de resiliência do bolsonarismo no momento: os mais pobres, os homens e os evangélicos. Se na população em geral o apoio ao impeachment vai a 53%, entre os evangélicos esse número cai para apenas 35%, entre os homens cai para 43%, contra 64% de apoio à destituição entre as mulheres. “É ali nos evangélicos que o bolsonarismo é mais resiliente, porque se combinam vários fatores, sociais, culturais”, analisa Roman.

Os números também mostram como Bolsonaro perdeu apoio entre os mais ricos, uma fatia essencial para pavimentar sua vitória eleitoral em 2018. Para que os que têm renda acima de 10.000 reais, o apoio ao impeachment é 63%, quase o mesmo patamar dos que apoiam a caída do ultradireitista no Nordeste (são 62% contra 46% na região Norte, por exemplo).

“Quando os mais ricos aderem ao impeachment, é natural que o tema ganhe mais proeminência porque eles têm mais influência na mídia, no setor produtivo”, afirma Roman. Uma das grandes perguntas nas próximas semanas é em que velocidade a “conversão” de uma fatia mais pobre ao bolsonarismo, alavancada pelo auxílio emergencial finalizado em dezembro, pode se desfazer.

Pandemia, crise de Manaus e a opinião pública

A crise de Manaus também foi um fator político relevante nos últimos dias. Foi, por exemplo, o estopim para o primeiro grande panelaço em meses contra o presidente e que o termo impeachment aumentou em buscas na internet. Foi também nesta esteira de reveses na gestão da pandemia, que inclui atrasos na campanha de vacinação, que surgiram novas manifestações de rua pela saída do presidente. Houve carreatas neste sábado em capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Fortaleza promovidas pela oposição e grupos de esquerda. Neste domingo, novas carreatas, desta vez puxadas pela direita, aconteceram ao menos em São Paulo e no Rio. A novidade foi a participação dos grupos que foram protagonistas na mobilização pela saída de Dilma: MBL (Movimento Brasil Livre) e Vem Pra Rua. Os atos foram modestos.

A pesquisa Atlas foi realizada entre 20 e 24 de janeiro, com a participação de 3.073 entrevistas feitas por questionários aleatórios via internet. Eles são calibrados por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira (veja aqui os números na íntegra).

Hélio Schwartsman: Bolsonaro é louco?

Segundo psiquiatras, o presidente apresenta comportamentos compatíveis com critérios de transtornos de personalidade

Como Jair Bolsonaro se sairia numa avaliação psiquiátrica? Ou, numa linguagem mais bolsonariana, ele é doido? Inspirado no livro “The Dangerous Case of Donald Trump”, que já comentei aqui, um grupo de ilustres psiquiatras brasileiros decidiu perscrutar a ficha corrida e as atitudes mais recentes do presidente. Chegou a conclusões que, se não permitem um diagnóstico definitivo, servem de alerta para o perigo que ele representa.

Na opinião desses profissionais, que pediram anonimato (o Código de Ética Médica faz restrições a diagnósticos sem exame direto do paciente), Bolsonaro não pode ser classificado como louco inimputável (ele sabe o que faz), mas apresenta comportamentos compatíveis com critérios de transtornos de personalidade descritos tanto no CID-11 como no DSM-5.

O que se destaca são traços de personalidade narcísica e paranoide, evidenciados por falta de empatia, agressividade, desconfianças (com o sistema eleitoral, por exemplo) e alguma desconexão com a realidade.

Isso basta para inabilitá-lo para a função? É preciso cuidado para não estigmatizar portadores de transtornos mentais. Eventuais inaptidões dependem muito da gravidade dos sintomas e do tipo de função exercida. Um portador de transtorno de controle do impulso pode dar um excelente engenheiro aeronáutico, mas um péssimo piloto comercial.

A questão que se coloca é se um cargo como o de presidente, entre cujas funções está a de promover o entendimento, liderar pelo exemplo e servir de bússola moral em momentos graves, é compatível com alguém incapaz de compaixão e que tem dificuldade para acatar regras.

Não penso que candidatos à Presidência devam ser previamente submetidos a uma junta psiquiátrica, mas creio que as impressões de profissionais da saúde mental devem pesar quando se considera a utilização de remédios constitucionais tarja preta como é o impeachment.

Bruno Boghossian: Bolsonaro perde âncora entre os mais ricos e fica pendurado no pós-auxílio

Deterioração do apoio na pandemia deve expor o presidente a riscos significativos a partir de agora

No primeiro ano de mandato, Jair Bolsonaro já não ostentava uma popularidade notável. Ainda assim, apesar dos índices vacilantes, o presidente se escorava em sua famosa base ideológica e, especialmente, nos grupos mais ricos e escolarizados do país. Em 2020, algumas dessas âncoras foram perdidas.

Há pouco mais de um ano, Bolsonaro respirava tranquilo no topo da pirâmide de renda. Sua popularidade nesse grupo era o dobro da registrada entre os mais pobres, e a rejeição parecia estável em 30%. A conduta do governo na pandemia e decisões que frustraram esse eleitorado levaram a reprovação para 47%.

A conquista de apoio nos segmentos mais pobres, com o pagamento do auxílio emergencial, foi a grande salvação de Bolsonaro no primeiro ano do coronavírus. A deterioração dos índices positivos do governo entre os mais ricos, por outro lado, deve expor o presidente a riscos significativos a partir de agora.

Desde que o benefício começou a ser pago, em abril, Bolsonaro passou pelo que os analistas chamam de "troca de pele". Apoiadores de alta renda rejeitaram a demissão de Sergio Moro (um personagem popular nesse segmento) e se distanciaram ainda mais do governo com a omissão do presidente na pandemia.

Bolsonaro compensou essa perda com um avanço entre os mais pobres —em especial aqueles atendidos pelo auxílio. Na faixa de renda mais baixa, sua reprovação caiu de 43% em dezembro de 2019 para 27% em dezembro do ano seguinte. Agora, o índice voltou para 41%.

Graças ao rescaldo do benefício, Bolsonaro ainda é mais popular hoje entre os mais pobres do que era no primeiro ano de governo. A última pesquisa Datafolha, porém, mostra que esse apoio se esvai rapidamente.

Sem aquela estabilidade nos grupos de maior renda, a trajetória desses números deve ampliar a pressão pela retomada do auxílio, pendurando o futuro do governo principalmente na economia. Se os índices negativos se espalharem, a sustentação de Bolsonaro ficará mais frágil.