revista piaui

Piauí: Os números chocantes da desigualdade vacinal

Imunização brasileira é lenta e discriminatória. País é o 73º em proporção de vacinados. E regiões pobres, com menos idosos, ficam no fim da fila. Em SP, distritos mais protegidos são 8 vezes mais ricos que os com menos doses aplicadas

Por Antonio S. Piltcher, Amanda Gorziza e Renata Buono, na Piauí

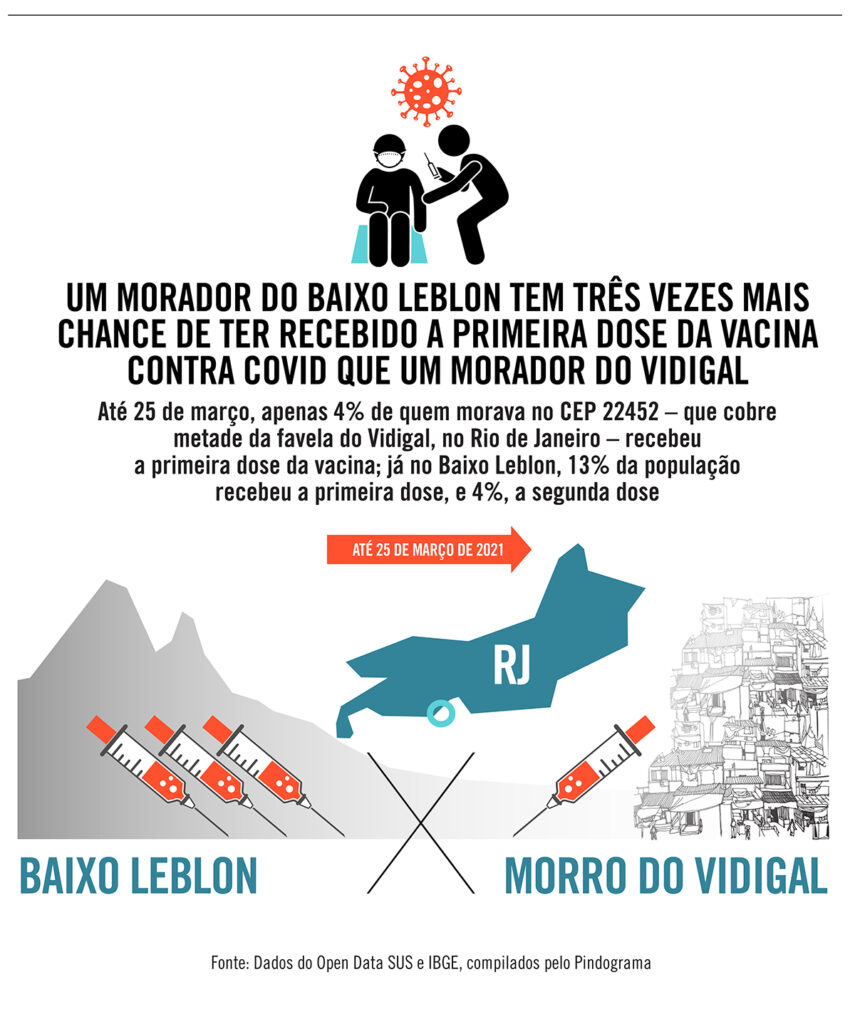

A vacinação contra a Covid-19 no Brasil caminha a passos lentos. Em relação à proporção da população vacinada, o país está na 73ª posição do ranking mundial. Alguns locais do Brasil são mais impactados pela falta de vacinas e pela distribuição desigual do imunizante. Na cidade de São Paulo, os distritos mais vacinados têm renda média oito vezes maior e vacinam quatro vezes mais que os distritos menos vacinados. Na cidade do Rio, um morador do Baixo Leblon tem três vezes mais chance de ter recebido a primeira dose da vacina contra Covid que um morador do Vidigal. Municípios com maior proporção de população indígena estão com taxas de vacinação maiores. Na Paraíba, uma cidade de maioria indígena aplicou quinze vezes mais doses que o município vizinho. Para realizar as comparações, foram utilizados os microdados do Open Data SUS, que permitem mapear a imunização dentro dos municípios, pois incluem os primeiros cinco dígitos do CEP de cada pessoa vacinada. Assim, foi possível estimar a proporção de habitantes imunizados em cada bairro. Os números foram compilados pelo Pindograma, site de jornalismo de dados.

O Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou doses de vacina contra a Covid-19 proporcionalmente à sua população – 18 doses a cada 100 habitantes até 9 de abril. O ideal é que se tenham 200 doses a cada 100 indivíduos, já que são necessárias duas aplicações para a completa imunização. Por outro lado, o Mato Grosso, estado vizinho, aplicou metade das doses – apenas 9 a cada 100 pessoas. Ambos têm proporções semelhantes de idosos em sua população: MS com 13% e MT com 12%.

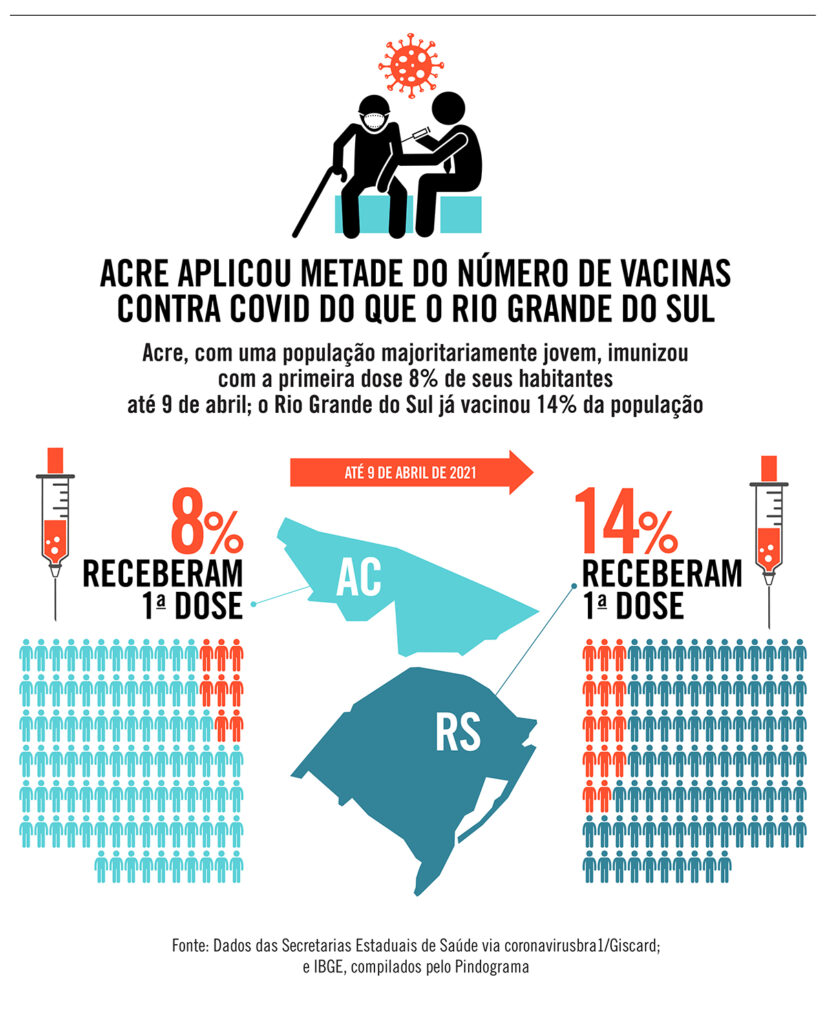

No Rio Grande do Sul, 14% da população recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, enquanto o Acre vacinou apenas 8% de seus habitantes até o dia 9 de abril. No entanto, a proporção de gaúchos idosos é de 19%, enquanto a de acrianos é de 8%, ou seja, a população do Acre é majoritariamente jovem. O PIB per capita dos estados também difere: R$ 15 mil no Acre e R$ 37 mil no Rio Grande do Sul.

Dois municípios com porte parecido, Santos e Carapicuíba, no estado de São Paulo, têm níveis distintos de vacinação contra a Covid-19. Em Santos, 13% dos 433 mil habitantes já tomaram a primeira dose da vacina. Já em Carapicuíba, na região metropolitana, apenas 3% dos 403 mil habitantes foram vacinados. Os PIBs per capita dos municípios são bastante desiguais: aproximadamente R$ 52 mil em Santos e R$ 14,4 mil em Carapicuíba.

Na cidade de São Paulo, a vacinação dos distritos mais ricos e mais pobres difere significativamente. Nos cinco locais mais vacinados até 25 de março – Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Campo Belo e Vila Mariana –, a primeira dose foi aplicada em 17% da população, e a renda média é de R$ 9.230. Já nos cinco menos vacinados – Anhanguera, Parelheiros, Jardim Ângela, Perus e Cidade Tiradentes –, apenas 4% dos habitantes foram vacinados, e a renda média de R$ 1.167.

Até 25 de março, Marcação, na Paraíba, administrou 73 doses de vacina contra Covid-19 a cada 100 habitantes. A vizinha Cuité de Mamanguape distribuiu apenas 5 doses a cada 100 habitantes. Ambas as cidades têm PIB per capita baixo, R$ 10 mil em Cuité de Mamanguape e R$ 9 mil em Marcação, que tem população majoritariamente indígena, o que não é o caso de Cuité.

Na região do Parque Bom Jesus, na periferia de Goiânia, 2% dos moradores foram vacinados até 25 de março. Nessa região, 70% das pessoas se autodeclaram negras. Já no Setor Marista, no centro da cidade, onde menos de 20% da população é preta e parda, foram vacinados 13% dos habitantes com a primeira dose até a mesma data.

A desigualdade na vacinação também está presente dentro da favela. Na cidade do Rio de Janeiro, no CEP 22452, que cobre metade da favela do Vidigal, apenas 4% dos moradores foram vacinados com a primeira dose. A renda média dos habitantes do Vidigal é de R$ 1.789. Já no Baixo Leblon, 13% da população recebeu a primeira dose, e 4%, a segunda dose. A renda média dos moradores do bairro Leblon é de R$ 11.311.

Nota metodológica: As comparações do Open Data SUS limitam-se a dados de ao menos duas semanas antes da data de publicação do =igualdades e não comparam UFs distintas, pois há atraso na importação das informações das secretarias estaduais de Saúde para a plataforma federal, o que gera distorções para datas mais recentes.

Fonte: Dados do Open Data Sus, IBGE, Bacen e Secretarias Estaduais de Saúde via coronavirusbra1/Giscard, compilados pelo Pindograma

João Moreira Salles: A morte e a morte

Jair Bolsonaro entre o gozo e o tédio

Quando as vítimas da pandemia passaram de 5 mil, no dia 28 de abril de 2020, Jair Bolsonaro foi a um estande de tiro. No dia em que chegamos aos 10 mil mortos, ele passeou de jet ski no Lago Paranoá. Na cerimônia em que concedeu a Ordem do Mérito Naval a Abraham Weintraub e Augusto Aras, o país havia superado os 25 mil óbitos. Dois dias depois ele andou a cavalo no meio de seus apoiadores. Dali a poucas horas, quase 30 mil brasileiros já não estariam vivos por causa da doença. O presidente desconfiou dos hospitais quando os registros contabilizaram 40 mil mortos: “Arranja uma maneira de entrar e filmar”, comandou. E no fim de semana em que a conta da nossa tragédia chegou a 50 mil vidas perdidas, ele ajudou Weintraub a enganar a imigração americana.

Variações do parágrafo acima vêm sendo publicadas a toda hora na imprensa. Seria impossível não reparar no óbvio: em nenhum momento da tragédia o presidente articulou uma frase de pesar verdadeiro. Não houve nem esforço de marketing político para demonstrar que se compadecia dos que estavam sofrendo. O presidente é honesto. Uma das frases mais sinceras da história política brasileira é a breve: “E daí?” Há muitas outras – “Eu não sou coveiro”, “Quer que eu faça o quê?”, “É o destino de cada um” –, mas nenhuma tem a concisão aforística de “E daí?”. Nenhum substantivo, nenhum adjetivo, nenhum verbo. Os mortos, os doentes, os que perderam pais, mães, filhos e amigos, os que diariamente vão para a linha de frente salvar vidas – uma locução adverbial de quatro letras dá conta de tudo que o presidente tem a lhes dizer.

No início de junho, uma apoiadora de Bolsonaro que o esperava na saída do Palácio da Alvorada mencionou a catástrofe sanitária e pediu “uma palavra de conforto nesse momento”. O presidente voltou a ser honesto. “Pode ter fé e acreditar que a gente vai mudar o Brasil”, respondeu, infenso à compaixão. A apoiadora insistiu: “E para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria?” Não disse absolutamente nada, ou ao menos nada que pudesse trazer algum conforto a quem sofria. Lamentava as mortes, mas todos morrem.

Seria o caso de lembrar que, dessa doença, estamos morrendo bem mais do que deveríamos. Mais do que chineses, indianos, indonésios, italianos, tailandeses, espanhóis, japoneses, paraguaios, australianos, argentinos. Possivelmente morreremos mais do que em qualquer outra parte do mundo.

E era assim que estávamos, pelo menos até meados de junho: nenhuma fala sentida à nação; nenhum gesto de solidariedade com as vítimas; nenhuma cerimônia em memória dos mortos. As bandeiras chegaram a ser hasteadas a meio pau, mas em menos de duas horas o governo voltou atrás.

Por outro lado, não haveria dificuldade em encontrar fotografias de Bolsonaro sorrindo, ou mesmo dando risada, nesses meses da nossa agonia. O luto lhe é estranho. Publicamente, sua reação ao sofrimento alheio assume apenas duas formas: júbilo ou indiferença. É preciso reparar nisso para compreendê-lo.

“Aindiferença do presidente ao luto coletivo vai de par com um movimento político que nega nossos laços coletivos, assim como as obrigações que temos com o outro. Ele lidera uma coalizão que rechaça a ação coletiva e nega nossas responsabilidades mútuas como membros de uma mesma entidade política.” Feita em relação a Donald Trump, a observação de autoria do articulista americano Jamelle Bouie é válida também para o presidente do Brasil.

O trauma nacional tem a capacidade de unir, escreve Bouie. Quando choramos juntos os nossos mortos, expomos a fragilidade da nossa condição e explicitamos nosso destino comum, o que põe em relevo um sentimento coletivo que é o contrário do egoísmo. Não há mais indivíduo irremediavelmente só. Todos nos vemos implicados na política, porque não existe solução fora do contrato social e da vida em comum. Ainda que cada dor seja intransferível, essa comunhão em torno do sofrimento “proporciona um alicerce para a solidariedade e a ação coletiva”.

Vimos isso acontecer em países como Espanha, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, Itália e Alemanha, e não espanta que nada parecido tenha se dado nos Estados Unidos ou no Brasil. Lá como aqui, a noção de uma coletividade se esfacelou. Trump e Bolsonaro substituíram os norte-americanos e os brasileiros por meus americanos e meus brasileiros. Convocar os cidadãos a compartilhar a dor de tantas mortes seria afirmar que todas têm o mesmo valor. Além disso, ainda que os dois fossem capazes de compaixão, seria desvantajoso demonstrá-la, pois chamariam nossa atenção para o enorme custo humano gerado pela incompetência e pelo descaso com que gerenciaram a crise.

Trump, aqui, não interessa. Entrou na história por ser o modelo de que Bolsonaro se pretende imitador. Gripezinha, vírus chinês, cloroquina – o presidente brasileiro não foi capaz sequer de inventar as próprias fábulas. A coisa é trazida de Washington e aqui piora um pouco mais, como a má tradução de um livro ruim. O que não significa que Bolsonaro seja apenas uma versão abastardada de Trump. Uma das diferenças entre os dois é que a ausência de empatia no norte-americano está associada ao solipsismo radical de seu narcisismo, ao passo que em Bolsonaro ela tem uma origem mais perigosa. É algo anterior a toda convenção, um impulso que corre por baixo, mais primitivo, mais perturbador, e que no entanto, quando se manifesta, parece lógico: a morte o excita.

Mais precisamente: certas formas de morrer o excitam, enquanto outras o deixam frio. Qualquer antologia das frases que notabilizaram Bolsonaro terá cheiro de sangue e morte. Estupro, tortura, fuzil, exterminou, morra, morrido, matando, pavor, Ustra. Essas são algumas palavras-chave que dão sentido às citações mais conhecidas do presidente. Sem elas, as frases se desfariam. É o sofrimento do outro que as organiza.

A princípio, pode causar espanto a indiferença de Bolsonaro pelos mortos da pandemia, por brasileiros que, em boa parte, morreram em decorrência da forma catastrófica com que ele escolheu enfrentar a crise. Fez vítimas, portanto. A frieza se torna mais compreensível quando se observa o que lhe acelera o coração. Bolsonaro não se comove com a natureza, a arte lhe é estranha, a religião não passa de um adereço político, a ciência o ofende. Até o luxo parece deixá-lo indiferente. A violência, não. É quando fala nela que parece mais vivo e potente.

Tome-se uma imagem de 2018, captada durante um comício da campanha presidencial. Bolsonaro pega um tripé à sua frente, ergue-o a meia altura, aponta para o alto e simula os disparos com os quais promete “fuzilar a petralhada”. Durante dois segundos – precisamente a duração dos coices da simulação, dos avanços e recuos violentos da arma fálica – sua expressão muda por completo. O rosto se crispa num ricto de êxtase. É obsceno e incomodamente familiar: é a cena de um filme pornográfico.

Essa volúpia distingue os seguidores de Bolsonaro de outros grupos da direita mais extremada, a exemplo do Movimento Brasil Livre (MBL). É um traço que separa seus seguidores de políticos como Kim Kataguiri ou Janaina Paschoal.

No dia 31 de maio, o primeiro domingo de manifestações em defesa da democracia, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi para a Avenida Atlântica ficar ao lado dos policiais. Protegido pela tropa, gritava para o outro lado da rua: “Vem um só aqui, seus filhos da puta. Eu quero um de vocês só.” Mais tarde, gravou um vídeo em que advertia: “Vocês vão pegar um polícia zangado no meio da multidão, vão tomar um no meio da caixa do peito e vão chamar a gente de truculento. Eu tô torcendo pra isso. Quem sabe não seja eu o sortudo. Vocês me peguem na rua num dia muito ruim e eu descarregue [sic] a minha arma em cima de um filho da puta comunista que tentar me agredir.”

Não existe bolsonarista sem pulsão de morte. Rodrigo Amorim, o então candidato a deputado estadual que partiu a placa de Marielle Franco no alto de um palanque, é bolsonarista por causa da placa, não por causa de suas teses sobre a organização do Estado. Ou por outra: a violência contra a placa é propriamente a sua ideia, exibida em público como programa político. A seu lado, Wilson Witzel, candidato ao governo estadual, mostrou as credenciais bolsonaristas ao comemorar o gesto; pouco tempo depois, já eleito, reiterou a filiação ao festejar na ponte Rio-Niterói a morte de um bandido. Desde que rompeu com o presidente, o governador não tem dado sinais de se excitar com a dor dos outros. O que significa que era apenas um oportunista, não um bolsonarista raiz.

Orepertório da truculência é bastante limitado. Diz uma coisa só, repetidamente e sempre no volume máximo. Daí a monotonia acachapante dos bolsonaristas. A ameaça e o perigo não são interessantes, são apenas assustadores.

A fala do deputado Daniel Silveira no vídeo aos manifestantes é pedagógica. Com um punhado de frases mal articuladas – e isso também importa –, aprende-se quase tudo sobre o movimento do qual ele é um representante exemplar. O elemento mais característico é a transformação do oponente em inimigo, mecanismo clássico de toda militância antidemocrática, tão banalizado que já nem merece muita atenção. Mais digno de nota é o aspecto da degradação da linguagem. Creio que tem valor funcional, servindo como índice da degradação das normas.

A reunião ministerial de 22 de abril, por exemplo, impressiona igualmente pelo conteúdo e pela forma. Tão importante quanto o que foi dito é como se disse. As concordâncias capengas, as regências erradas, os neologismos cafajestes e a profusão de palavrões são indícios poderosos de que alguma coisa está sendo arrasada. Chame-se de civilidade, de respeito às liturgias democráticas ou simplesmente de compostura, o fato é que a linguagem empregada ali, como lixo, conspurca o entorno – e o entorno é a própria República.

A maioria dos que tomam a palavra é branca e de classe média, brasileiros que tiveram acesso à educação formal. Quem diria. Quantos ali não fizeram graça com algum plural claudicante na fala de quem, antes deles, chegou ao poder vindo de um Brasil mais injusto? Era uma prática comum entre certa gente orgulhosa de seus preconceitos de classe.

Bolsonaristas tratam o idioma como tratam o meio ambiente, o que não é fortuito. O ex-ministro Abraham Weintraub e Ricardo Salles, nesse sentido, são almas gêmeas, dois tarefeiros diligentes que executam a missão de destruir valores civilizatórios caros aos inimigos: o letramento; a cultura; a floresta e todas as suas criaturas. Mas eles vão além: a cada “insitaria a violência”, a cada “haviam emendas parlamentares”, a cada imagem da floresta em chamas a militância se alvoroça, se assanha.

Não à toa, o aforismo mais memorável do corpus de Olavo de Carvalho, ideólogo de todos eles, é “Enfia isso no cu”. Existe um componente erótico nessa ruína. “Vem um só aqui, seus filhos da puta. Eu quero um de vocês só”, implora Daniel Silveira. Isso é a linguagem do gozo. Silveira quer ejacular, e não duvido de que chegará ao paroxismo quando alguém “tomar um no meio da caixa do peito”.

Esse é o componente verdadeiramente monstruoso. Se parece quase inevitável que a violência venha, não é apenas por ela se constituir como instrumento de tomada de poder, mas por ser desejável e prazerosa. “Para mim, para o senhor e para os nossos pares, a paz é hoje uma desgraça”, disse um líder fascista na Itália de Mussolini. Para bolsonaristas, é pior do que isso: a paz é assexuada. Quando Silveira finalmente estiver liberado para bater, avançará para dentro do inimigo e, amparado pelo poder, por sua arma e pelos policiais, ficará maravilhado com a facilidade com que espanca. A amoralidade é libertadora.

Nos últimos doze meses, foram registradas 72 mil novas armas no país. Cada companheiro de Daniel Silveira que comprou a sua poderá adquirir 550 munições por mês. Segundo O Globo, só em maio foram vendidos mais de 2 mil cartuchos por hora. “Eu quero todo mundo armado”, exigiu Bolsonaro em 22 de abril. No ano passado, ensinou aos caminhoneiros que “se tiver arma de fogo, é para usar”. Ao Exército, determinou a revogação de portarias sobre rastreamento e identificação de armas e munições. No início de junho, prometeu isentar policiais e membros das Forças Armadas do imposto de importação de armas. Graças ao presidente (e também ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro), hoje somos versados em conceitos jurídicos como “excludente de ilicitude”.

Bolsonaro sempre sorri quando transforma as mãos em arma. Aquelas pistolas imaginárias, símbolo de sua campanha, estão ali para mostrar o que lhe dá prazer. A violência é o componente essencial. O que provoca regozijo é o corpo baleado no chão, o traficante executado, o homossexual espancado, a moça trans agredida, o esquerdista desacordado, o indígena ferido. Já as vítimas da pandemia morrem sem espetáculo, numa agonia que não é pública. Sendo invisíveis, suscitam no presidente apenas desinteresse, enfado, “o puro tédio da morte”, como escreveu Nelson Rodrigues sobre a reação de alguns ao horror da gripe espanhola.

Não existe bolsonarismo, apenas bolsonaristas.

Bolsonarismo implicaria um conjunto coerente de ideias e uma visão de mundo articulada, elementos que faltam à pregação política de Bolsonaro. Chega a ser desconcertante, mas conceitualmente o presidente é uma degradação do regime militar que ele gostaria de reimpor aos brasileiros. Os generais que tomaram o poder em 1964 tinham uma proposta para o país. À sua maneira, queriam modernizá-lo para superar o subdesenvolvimento e sabiam o que pôr no lugar do que estavam destruindo.

Bolsonaro investe mais em atos de destruição, não em visões de futuro. No campo propositivo, todas as suas ideias são tomadas de empréstimo. O liberalismo econômico foi o cavalo que passou selado num momento em que as elites econômicas desembarcavam da sociedade com o petismo. O lavajatismo serviu para fisgar o velho udenismo das classes médias locais. Os pobres estavam com os evangélicos, e Bolsonaro logo se fez batizar no Rio Jordão. Esse é o liberalismo de um nostálgico do intervencionismo da ditadura; o moralismo de quem declara afinidade com milicianos que vivem de extorsão e arreglos com o crime; o conservadorismo cristão do homem de 52 anos que no terceiro casamento esposa a moça de 25.

O cientista político Marcos Nobre alerta para o risco de tomar Bolsonaro por um político limitado; negar ao presidente a capacidade de levar a cabo seu projeto de poder é uma reconfortante e perigosa ilusão. A preocupação é compreensível, e não creio que seja incompatível com esta afirmação: projetar uma visão de mundo acabada exige recursos intelectuais e de imaginação dos quais Bolsonaro dá provas sucessivas de não dispor. Contudo, se a construção não está ao seu alcance, a destruição, sim. É o seu talento luminoso. Em menos de dois anos, Bolsonaro degradou a cultura, a educação, a política ambiental, a Polícia Federal, o Ibama, o Itamaraty, a Funai, a Procuradoria-Geral da República, o Iphan, a Funarte, a Ancine, a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a Biblioteca Nacional, a Cinemateca Brasileira, o Ministério da Saúde, as Forças Armadas. Não é obra de engenharia. É demolição. “O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo”, afirmou ele em Washington, na presença de representantes do conservadorismo e da extrema direita norte-americana. “Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. Depois, podemos começar a fazer.” A parte do refazimento não será com ele. Os capatazes virão depois. Os militares supõem tê-los em seus quadros.

A saúde da nossa vida cívica, sempre frágil, agora se esvai: “A audácia irracional é considerada lealdade corajosa […]; a moderação passa a ser uma máscara para a fraqueza covarde […]. O homem irascível sempre merece confiança, e seu oposto se torna suspeito. O conspirador bem-sucedido é inteligente, e ainda mais aquele que o descobre, mas quem não aprova esses procedimentos é tido como traidor do partido e um covarde diante dos adversários. […] Vingar-se de uma ofensa é mais apreciado que não haver sido ofendido […] e aqueles capazes de levar a bom termo um plano odioso sob o manto de palavras enganosas são considerados os melhores.” A última frase poderia ser um comentário a Ricardo Salles e sua boiada, mas não. O texto é mais antigo. É de autoria do historiador grego Tucídides, nascido no século V a.C., e descreve uma guerra civil. É assim que uma sociedade se entredevora.

Em A Ordem do Dia, um breve romance de época lançado em 2017, o francês Éric Vuillard narra como um país capitula ante a violência e a demagogia. “O sol é um astro frio”, diz a primeira frase do livro, uma afirmação meteorológica – é fevereiro em Berlim – e política – o ano é 1933. Dali a alguns parágrafos, 24 industriais da Alemanha se alinharão ao regime, embora considerem seus líderes vulgares e medíocres. Cinco anos depois, a Áustria se encolherá e, de concessão em concessão, perderá sua alma – morre de vez ao ser anexada ao Reich. O narrador escreve: “[Mas nada aqui tem] a magnificência do terror. Só o aspecto pegajoso dos conchavos e da impostura. Nenhuma exaltação violenta, nada de falas terríveis e desumanas. Apenas a ameaça brutal, a propaganda, repetitiva e vulgar.”

Se o paralelo histórico não procede, a descrição do rebaixamento geral nos fala de perto. Também aqui é tudo rasteiro: o presidente, seus filhos, os ministros, os seguidores, o que dizem, o que propõem. Existe apenas entropia.

A pura negatividade não chega a ser uma ideologia. É sobretudo um modo de existir. Dos muitos canteiros de obra onde trabalham as turmas bolsonaristas de demolição, nenhum é mais espetacular do que a Amazônia. Ali se destrói sem pôr nada no lugar, em troca de nada – é o verdadeiro manifesto político do movimento. Que ninguém se engane: é falsa a ideia de que o desmatamento dá lugar à produção. Hoje, quem destrói a Amazônia é essencialmente um especulador imobiliário. Rouba terra pública à espera de que valorize. Na lógica do ladrão, ele será anistiado pelo governo e ficará rico. O país, não.

Do ponto de vista econômico, ecológico, geopolítico, moral, não se justifica. Na lógica bolsonarista, é missão cumprida. Claro, há interesses em jogo e gente que se beneficia do desmatamento, mas não são inimigos poderosos. O Estado não teria dificuldade em reprimi-los se quisesse, como, aliás, já fez no passado. Que não queira – e mais: que esteja efetivamente incentivando o desmate ao demonizar quem tenta coibi-lo – representa um contrassenso em relação aos interesses não só do país, mas também do agronegócio, base sólida de apoio a Bolsonaro. O setor hoje se vê ameaçado pela perspectiva de um boicote internacional a seus produtos. Se nem a necessidade de zelar pelos negócios refreia o ímpeto governamental de facilitar a derrubada metódica da floresta, pode-se inferir, então, o que de fato move o governo. Mais do que interesses, são paixões. A destruição não é efeito colateral. É propósito.

O cartão-postal da visão de mundo bolsonarista é o garimpo, no qual todas as dimensões da existência estão aviltadas: saúde, meio ambiente, relações de trabalho, norma jurídica. Não por acaso, nas raras vezes em que esboçou uma perspectiva de futuro para a Amazônia, Bolsonaro lhe atribuiu um papel central. Ao Globo, declarou que pretendia criar “pequenas Serras Peladas” Brasil afora. Em abril, o governo afastou dois chefes de fiscalização do Ibama que comandaram uma operação no Pará contra garimpeiros que tinham invadido terras indígenas.

A terra devastada que o garimpo deixa para trás é a materialização da estética bolsonarista e do que seus adeptos apreciam: destruição, ruína, bruteza. Os garimpeiros que escalavram a ribanceira dos rios seguram as mangueiras de pressão da mesma forma que Bolsonaro empunha sua metralhadora, a meia altura e com as duas mãos, produzindo os mesmos arrancos e recuos. A violência é semelhante. Não duvido de que para o presidente ambos os gestos estejam encharcados de erotismo.

Na capa da piauí de maio deste ano, Bolsonaro beijava a Morte. Era uma alegoria e um diagnóstico.

Aforça negativa característica de toda ação bolsonarista faria pensar numa variante tropical do niilismo, mas a hipótese ofende a filosofia e uma venerável tradição da história das ideias. Bolsonaristas estão para o niilismo assim como o bispo Edir Macedo está para São Tomás de Aquino, Olavo de Carvalho para Hegel ou, me permitam mais essa, Ernesto Araújo para Bismarck. No campo bolsonarista não se trata nunca de esgrima, é sempre porrada. Tudo se põe à altura do ralo porque a baixeza é parte da agenda. Todos nós somos diminuídos.

Num ensaio de 2019, a pensadora húngara Agnes Heller fez uma distinção interessante a propósito da deriva autoritária em seu país: “As ideologias podem ser positivas. Com esse adjetivo, não faço juízo de valor […]. Ideologias positivas são simplesmente as que prometem algo para o futuro: mudanças radicais, sociedade sem classes, planeta despoluído, domínio do mundo, Estado de bem-estar social, a felicidade de todos. As ideologias positivas – as benignas como as perigosas – têm seus próprios intelectuais ideólogos; podem ser apoiadas por cientistas, poetas, filósofos, por uma espécie de elite cultural. Já as ideologias das tiranias modernas são negativas – operam contra ou em oposição a algo, não trabalham para alcançar nada; não contam com o apoio da cultura intelectual.”

Curiosamente, a observação vale mais para o Brasil do que para a Hungria. Sim, Viktor Orbán consolidou seu poder manipulando habilmente o ódio a inimigos compartilhados – imigrantes, cabalas judaicas fantasiosas, social-democracia liberal, União Europeia. Contudo, onde o exemplo de Heller parece tropeçar é no fato de que a ideologia orbanista não se contenta em subtrair. Ao país, Orbán oferece o projeto de uma nação definida por sua etnicidade específica e fundada nos princípios do Sangue e do Solo. Essa utopia reacionária de matriz biologista, antiliberal e nacionalista é um constructo poderoso, de longa tradição naquela parte do mundo. Orbán é seu ideólogo mais talentoso e competente, dois adjetivos que, no terreno das ideias, ficariam tão à vontade na companhia de Jair Bolsonaro quanto Ricardo Salles numa convenção do Greenpeace.

A atual crise da democracia é liderada por autocratas capazes de projetar sonhos alternativos de nação. É Xi Jinping na China, à frente de um bem-sucedido capitalismo de Estado sem direitos políticos. Ou Jarosław Kaczyński e Andrzej Duda na Polônia, atualizando um nacionalismo católico que nem o comunismo pôde extinguir. Ou Recep Tayyip Erdoğan, minando o secularismo republicano da Turquia moderna com sua nostalgia do Império Otomano. Na Índia, Narendra Modi põe sua eficiência administrativa a serviço do nacionalismo hindu. E, por fim, o pioneiro Vladimir Putin, primus inter pares, projetando para os russos o espetáculo da força, narcótico para a humilhação de um país que perdeu o posto de superpotência global.

Esses são os autocratas que inspiram teses acadêmicas e livros sobre como as democracias morrem. Só eles têm relevância geopolítica. São homens de ferro que exercem uma liderança imperial e costumam ser competentes na administração do Estado. Não por acaso, muitos se destacaram no enfrentamento da crise sanitária. Bolsonaro raramente é visto em companhia deles nos parágrafos da imprensa internacional. Ele é a versão degradada que abre o parágrafo seguinte, o autoritário exótico, papel que no passado foi do ugandês Idi Amin Dada e que mais recentemente se tornou apanágio de ditadores da Coreia do Norte e de tiranos centro-asiáticos que renomeiam o calendário para dar o nome da própria mãe ao mês de abril.

A única figura a que Bolsonaro geralmente é comparado – Donald Trump – marca presença como o membro mais caricato da coorte de líderes autoritários em cena. Há quem chame o capitão reformado de “Trump tropical”, epíteto que certamente o envaidece. Que seja cego à profunda indiferença do norte-americano por ele e pelo Brasil, que tenha a ilusão de ocupar um lugar especial no coração de seu modelo, isso é apenas mais um indicador da inclinação servil de seu temperamento diante de poderes maiores que o seu.

Toda vez que Trump esteve nas cordas por causa do modo desastroso como combateu (ele também) a pandemia, não perdeu a oportunidade de se reerguer à custa da desdita do Brasil. Da primeira vez, sem dar uma pista ao amigo, anunciou que decidira proibir brasileiros de entrar nos Estados Unidos. Da segunda, antecipou a data da proibição. Da terceira, afirmou que se tivesse adotado estratégia semelhante à brasileira talvez 2 milhões de norte-americanos estivessem mortos. A incompetência de Bolsonaro tem serventia para Trump. Serve ao menos para que ele tenha alguém com quem se comparar favoravelmente.

Ser atirado assim na fogueira não afrouxa o entusiasmo pelego de Bolsonaro: “É meu amigo, é meu irmão. Falei com ele essa semana. Tivemos uma conversa maravilhosa. Um abraço, Trump” – foi essa a sua resposta quando lhe pediram um comentário sobre os 2 milhões de pessoas que Trump livrou da morte ao ter o bom senso de não nos imitar.

Tudo isso pode parecer uma queixa estranha: nosso autocrata é pior que o deles. Não seria motivo de comemoração? De fato, como bem mostraram Daniela Campello e Cesar Zucco na edição anterior desta revista, Bolsonaro tem errado sistematicamente. Seu mais grave equívoco político foi não ter lido corretamente a pandemia. No fim das contas, sorte nossa, talvez, que ele tenha sido testado em condições tão desfavoráveis. Suas carências, agora expostas a toda a nação, podem ser um obstáculo à construção de um projeto duradouro de poder. Em todo caso – noves fora a ferida narcísica provocada pela sensação (perversa) de não conseguirmos produzir nem déspotas com alguma dimensão histórica –, o verdadeiro temor é outro. Embora um Reich de Mil Anos não esteja ao alcance de Bolsonaro, o caos de uma semana, um mês, um ano, está. Refiro-me a uma anarquia miliciana e policial, a um espetáculo estarrecedor de violência e fúria: “Eu quero um de vocês só.” Ou dois. Ou dez. Ou mil.

Obtusidade não significa falta de estratégia. Bolsonaro sabe o que quer. Ou melhor, sabe do que gosta. Seus seguidores também. Querem aquilo de que gostam.

Um velho general da aristocracia prussiana, um homem direito que, no século passado, resistiu a colaborar com regimes de força, classificava os militares em quatro tipos: “Há oficiais inteligentes, aplicados, burros e preguiçosos. Em geral, essas qualidades vêm aos pares. Há os inteligentes e aplicados, que devem ir para o Estado-Maior. Depois vêm os burros e preguiçosos; esses são 90% de qualquer Exército e são próprios para tarefas de rotina. Os inteligentes preguiçosos dispõem do que é preciso para tarefas mais altas de liderança, pois têm clareza mental e firmeza dos nervos na hora de decisões difíceis. Mas é preciso tomar cuidado com os burros e aplicados; não podem receber nenhuma responsabilidade, pois só sabem causar desgraça.”

Temo que a desgraça já esteja contratada. Será motivada por aquela forma específica de desinteligência descrita por Tucídides, caracterizada por insensatez, irreflexão e inclemência. Pelo estado de aviltamento em que pequenos se tornam grandes e grandes perdem força. Temo o momento em que, nas próximas semanas, daqui a uns meses, no ano que vem ou pouco antes da eleição de 2022, ao lermos o alerta que terá surgido em uma das nossas telas, sussurraremos: “Começou.”

Em 1981 o escritor italiano Claudio Magris visitou a Polônia. As greves do Solidariedade punham em xeque o regime tutelado pelos soviéticos. Em meio a “viventes mais ameaçados de morte” do que ele, Magris refletiu: “Na Polônia se sente a tragédia, não o pesadelo; e a tragédia implica uma dimensão humana de grandeza e de força, um senso íntegro e pleno da vida que foi agredida ou destruída, a intuição de um destino e de um significado. A queda trágica não apequena o indivíduo; ela o derruba do carro de combate como a um guerreiro homérico golpeado na batalha, não o dilacera e não o dissolve no nada, como acontece a quem foi tragado pelos meandros irreais do pesadelo.”

É isso. Em 1964, o poder foi tomado à força. Em 2018, 57,7 milhões de brasileiros sufragaram a versão piorada de um regime odioso. Outros 11 milhões anularam ou votaram em branco. No fim das contas, talvez fosse inevitável chegarmos a isso. Bolsonaro não é diferente do país que o elegeu. Não todo o Brasil, nem mesmo a maioria do Brasil (uma esperança), mas um pedaço significativo do Brasil é como Bolsonaro. Violento, racista, misógino, homofóbico, inculto, indiferente. Perverso.

E foi assim que terminamos não na tragédia, mas no pesadelo.

JOÃO MOREIRA SALLES

Documentarista, é editor fundador da piauí. Dirigiu Santiago, Entreatos e Nelson Freire, entre outros

Revista Piauí: A conta chegou para Bolsonaro

Avaliação positiva do governo cai oito pontos em uma semana e presidente bate recorde de desaprovação, segundo pesquisa inédita do Ideia Big Data

José Roberto de Toledo, da Revista Piauí

Demorou. Foi preciso ele demitir os dois ministros mais populares do governo, admitir usar a Polícia Federal em causa própria e desprezar milhares de mortes por Covid-19. Após muito tentar, Jair Bolsonaro conseguiu perder oito pontos de popularidade em uma semana, voltar à menor taxa de ótimo e bom de seu governo e bater o recorde de avaliações negativas desde a posse: 41%. Mesmo assim, o governo ainda mantém 28% de avaliações positivas e 35% de confiança. O presidente, porém, está pior do que isso.

O tombo foi grande. Bolsonaro não apenas fez romper pela primeira vez o patamar dos 40 pontos de ruim e péssimo de sua gestão como conseguiu outro feito inédito. A avaliação negativa do governo superou a positiva por 13 pontos, muito além dos 4 pontos de margem de erro da pesquisa. Se, num extremo, o governo mantém uma linha de resistência em torno de 28% dos que o apoiam, na outra ponta, ganhou uma oposição maior e mais intensa – como nunca teve. Dos 41% de avaliação negativa, 25 pontos agora são de “péssimo” e 16% de “ruim”. Apenas uma semana antes essas taxas eram respectivamente 19% e 15%. Ou seja, a turma do “péssimo” cresceu tanto que quase se equivale à soma dos que avaliam o governo como ótimo ou bom.

Os números são da pesquisa Ideia Big Data realizada entre 28 e 29 de abril. Por intermédio de um aplicativo de celular, o instituto fez 1.609 entrevistas ponderadas para representarem as mesmas proporções de idade, gênero, escolaridade, classe social e divisão regional da população brasileira de 18 anos ou mais. A margem de erro máxima é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O método usado para coleta não é tão testado quanto o das pesquisas face a face, nas quais entrevistadores abordam aleatoriamente entrevistados em casa ou em pontos de fluxo, mas a pesquisa do Ideia é a única que acompanha semanalmente a avaliação do governo desde 2019 e é divulgada com regularidade. A longa série histórica e a alta frequência com que é feita permitem acompanhar os vaivéns da popularidade de Bolsonaro como nenhuma outra pesquisa publicada até agora.

O salto de impopularidade ocorreu de uma vez mas não foi surpresa. Bolsonaro construiu o aumento de sua rejeição live a live, tuíte a tuíte, entrevista a entrevista. Brigou com governadores, fritou Mandetta, humilhou Moro. Desrespeitou a Constituição, provocou o Congresso, atacou o Supremo. Acumulou tensão na opinião pública diariamente. Os grãos de animosidade se acumularam ao ponto de uma parte significativa de seus simpatizantes não conseguir mais aprovar suas atitudes. Ao forçar a demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça, o presidente desencadeou a avalanche vista esta semana, mas as causas para sua aprovação rolar ladeira abaixo se somam há tempos.

A ladeira é igualmente íngreme mesmo quando a pergunta se refere ao presidente: “Aprova ou desaprova a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com seu trabalho como presidente?” O time dos que aprovam a figura presidencial em si encolheu os mesmos oito pontos, foi de 30% para 22%. Ou seja, há menos brasileiros de acordo com as atitudes do presidente (22%) do que os que consideram seu governo ótimo ou bom (28%). Esse descolamento entre as duas taxas vai para a conta pessoal de Bolsonaro. Ele é pior do que seu governo para ao menos um quinto dos que acham que o ministério faz algo de bom ou ótimo.

Nem sempre foi assim. Em fevereiro do ano passado, logo depois da posse, 45% aprovavam o presidente e 44% achavam o governo bom ou ótimo. Em junho do mesmo ano, ambas as taxas eram de 36%. A partir dali, porém, as curvas se emanciparam e seguiram caminhos distintos. A aprovação pessoal do presidente caiu a 30% em agosto de 2019 e nunca mais ficou acima disso. Em novembro passado, a taxa de ótimo e bom do governo teve um pico de 40%, mas a aprovação de Bolsonaro manteve-se em 30%. Os 10 pontos de diferença eram pessoas que aprovavam o que o governo fazia mas não o presidente. Aturavam-no.

Pode-se especular que esse grupo acreditava que Bolsonaro poderia ser tutelado por Paulo Guedes na economia, por Moro na segurança e pelos militares em tudo o mais. Agora, parte do grupo caiu na real. A diferença entre as avaliações positiva do governo e do presidente diminuiu de 10 para 6 pontos: 28% contra 22%. Significa que menos gente crê que Bolsonaro seja passível de tutela. Significa também que as atitudes presidenciais são cada vez menos aceitáveis mesmo entre seus apoiadores. O presidente contamina a popularidade do governo como um vírus contra o qual não há ministro que consiga desenvolver anticorpos. Tampouco há remédio ou vacina à vista.

A resultante da deterioração da popularidade do presidente e de sua equipe é que 58% dos brasileiros passaram a declarar que não mais confiam no governo Bolsonaro – um crescimento de 7 pontos em comparação com a semana anterior. É outro recorde negativo deflagrado pela ejeção de Moro do ministério.

Na manhã de sábado, manifestantes antipetistas voltaram a promover atos em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Moro prestaria depoimento a respeito das acusações que fez contra Bolsonaro quando deixou o governo. Dois grupos que até poucos dias atrás se confraternizavam agora racharam: de um lado, defensores de Bolsonaro gritavam “Mito! Mito!“; de outro, apoiadores da Lava Jato respondiam em coro com “Moro! Moro!“.

Trata-se do fim de Bolsonaro? A acusação de Moro de que o presidente serviu-se do cargo para interferir em investigações da Polícia Federal é sua pá de cal? Ainda não.

A avaliação de Bolsonaro nas classes D/E, A/B e C:

Nas classes D e E, o desapontamento com o governo Bolsonaro aumentou bem menos do que nas classes A e B. Entre os brasileiros com menor poder de consumo, a taxa de ruim e péssimo cresceu apenas de 31% para 35%. No topo da pirâmide socioeconômica, a desaprovação disparou de 36% para 47%. É um movimento mais parecido com o que aconteceu com as pessoas da classe C – a maior de todas –, entre as quais o ruim e péssimo pulou de 34% para 42%. Ou seja, o anúncio dos R$ 600 de auxílio para quem mais precisa pode comprar alguma popularidade para o governo pelos três meses enquanto o dinheiro for distribuído. Mas e depois?

À medida que a crise econômica se aprofundar, o bolso esvaziado dos pobres será o maior obstáculo para Bolsonaro sustentar o que lhe resta de apoio na opinião pública. O presidente se segura no público evangélico, mas várias igrejas neopentecostais começam a enfrentar problemas financeiros por causa dos cultos esvaziados durante a quarentena. Sem dízimo, falta dinheiro para bispos e pastores pagarem pelos horários que alugam nas emissoras de tevê. Se eles perderem influência entre os fiéis, Bolsonaro tende a perder apoio também nesse público religioso e pobre.

Tudo isso ocorre em meio ao crescimento geométrico de casos de Covid-19 e ao aumento contínuo do número de mortes diárias provocadas pela doença que o presidente desdenhou. Se o presente é ruim para Bolsonaro, o futuro próximo tende a ser pior. Mas não só para ele.

Colaborou Felippe Aníbal

*José Roberto de Toledo é editor-executivo da piauí (site), foi repórter e colunista de política na Folha e no Estado de S. Paulo e presidente da Abraji

Sergio Fausto: O ponto a que chegamos

Da Constituição de 1988 à eleição de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes embrulha os governos de FHC e do PT no mesmo pacote. Sua visão leva água para o moinho doido da extrema direita, para a qual todos do centro até a esquerda são comunistas

Em meados de 2015, a Folha de S.Paulo me convidou para publicar um artigo na Ilustríssima sobre o futuro do PSDB. Escrevi um texto dizendo que a crise do PT, já na época enredado na Lava Jato (tucanos vieram a enredar-se depois), abria espaço para o PSDB retomar a sua original posição de centro-esquerda no espectro político. Mais do que uma análise, expressava um desejo pessoal. Celso Rocha de Barros, em artigo publicado em seguida, rebateu afirmando que para o PSDB não havia mais volta possível às origens. O partido se tornara uma força de contenção da direita propriamente dita. Gostei do argumento do Celso. Realista, pensei: se assim for, o partido continuará a cumprir um papel importante.

Menos de quatro anos depois, difícil não concluir que ambos estávamos enganados. O PSDB nem se estendeu para a centro-esquerda nem serviu de dique eficiente para conter a maré conservadora, com fortes correntes reacionárias, que carregou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em outubro de 2018.

Que uma onda à direita vinha crescendo desde 2013/2014, já se sabia. Mas a força e a extensão com que rebentou na praia surpreenderam a todos: o mais desabrido dos deputados direitistas do baixo clero se elegeu presidente; candidatos desconhecidos de direita venceram as eleições para governador nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Santa Catarina, além de Rondônia, contra todas as expectativas; um major da Polícia Militar de São Paulo derrotou Eduardo Suplicy na disputa pelo Senado; o PSL, partido até então inexpressivo, elegeu a segunda maior bancada da Câmara, 52 deputados, boa parte deles desconhecida na política – e por aí vai.

Demorei a me dar conta de que a maré conservadora poderia chegar lá. Fui mais sensível aos riscos de um projeto hegemônico do PT, que engendrou uma poderosa máquina de sucção de recursos do Estado para financiar o partido e seus aliados, cooptar a sociedade civil, apoiar governos e partidos amigos na redondeza, com ramificações na África. O mecanismo operava por meio de um conjunto de empresas escolhidas para receber o quinhão maior dos benefícios do governo e, em contrapartida, reinjetar o produto de contratos superfaturados num sistema que corrompeu as instituições do Estado e o sistema partidário como nunca antes na história desse país. Diga-se o que se disser sobre os excessos e abusos da força-tarefa da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro – e se deve dizer sem hesitação –, foram eles os principais responsáveis por impedir que a corrupção sistêmica das instituições republicanas continuasse a avançar, dando ao Brasil a chance de limitar o alcance de práticas nas quais todos os partidos, sem exceção, se lambuzaram em maior ou menor grau.

Nas manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff, passaram-me quase despercebidos sinais claros de que grupos abertamente de direita ganhavam protagonismo. Lembro-me daquele 13 de março de 2016, quando uma multidão se espremeu em vários quarteirões da avenida Paulista (1,4 milhão segundo a PM; 500 mil de acordo com o Datafolha), na maior manifestação de rua desde o movimento das Diretas Já.

Entrei na Paulista pela alameda Campinas e, na esquina, me deparei com um caminhão de som sobre o qual vociferava para uma turma de entusiastas um deputado federal que na época eu mal conhecia: Eduardo Bolsonaro. Sabia dele apenas o suficiente para decidir dar meia-volta e acessar a Paulista por outra rua transversal. Não poderia imaginar que dois anos depois ele seria reeleito deputado federal com a maior votação do país e seu pai se elegeria presidente da República.

Olhando hoje as pesquisas de opinião da época vê-se que teria sido possível perceber que os ventos sopravam à direita. O Datafolha, por exemplo, registrou uma clara predominância de pessoas que se declaravam de centro-direita ou de direita nas pesquisas sobre a opinião dos que participaram das manifestações pelo impeachment. As classes média e alta saíam à rua pela primeira vez: a vasta maioria dos participantes jamais havia participado de um ato público. Monopólio do PT até 2013, a praça pública se tornava definitivamente hostil ao partido de Lula. O mesmo acontecia no meio digital, até então território onde os blogueiros petistas, boa parte organizada e remunerada com recursos oficiais, se moviam com grande vantagem.

Ali, em meio a vastas emoções e pensamentos imperfeitos, eu tinha três certezas: Dilma produzira um desastre econômico, perdera as condições políticas para governar e havia base legal para o impeachment. Seu governo passara da “contabilidade criativa” ao cometimento de infrações graves e reiteradas contra as leis orçamentárias, com inegáveis propósitos eleitorais. Violara a Lei de Responsabilidade Fiscal, usando os bancos federais para financiar despesas do Tesouro, e desrespeitara a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, que a obrigava a cortar gastos, aumentar receitas ou ajustar a meta de superávit primário se a execução orçamentária revelasse ser impossível atingi-la. A impossibilidade se tornou evidente a partir do primeiro trimestre, mas o governo acelerou os gastos e adiou a redefinição da meta para depois da eleição, quando admitiu oficialmente que ela seria apenas uma minúscula fração da que havia sido prevista na LDO.

Quem melhor contou essa história foram os jornalistas Claudia Safatle, João Borges e Ribamar de Oliveira em Anatomia de um Desastre. Além de dissecar o cadáver econômico do governo Dilma, o livro desmonta o argumento de que a ex-presidente perdeu o cargo por práticas corriqueiras e triviais.

No entanto, até hoje tenho sentimentos ambivalentes em relação ao impeachment. De um lado, penso que ele evitou que continuássemos a cavar o buraco da crise em caminho de retorno aos anos 80, marcados por desordem fiscal, isolamento do mundo e inflação alta, crônica e crescente. De outro, não tenho dúvida de que contribuiu para a polarização entre a direita bolsonarista e a esquerda petista, ambas agarradas a mitos regressivos, embora não equivalentes.

Politicamente, o impeachment foi um alto negócio para o PT. O partido livrou-se do ônus da crise produzida por seu governo e ganhou terreno na guerra das narrativas com a tese do golpe parlamentar orquestrado pelas elites e da vitimização de Lula.

Como chegamos a esse ponto? É tentador responder com um breve exercício contrafatual. E se o PT não tivesse elegido o PSDB como seu principal adversário, depois de uma transição de poder civilizada e construtiva? E se Lula não tivesse tomado partido a favor de Dilma na disputa com os ministros e economistas ortodoxos que o aconselharam em 2005 a adotar um programa de ajuste fiscal de longo prazo que, à época, importaria em poucos sacrifícios de curto prazo e enormes benefícios a médio prazo? E se os então donos do poder tivessem aprendido a lição do mensalão, em lugar de dobrar a aposta que os levou ao petrolão? E se o PSDB não tivesse, nos estados, se associado às mesmas empresas beneficiadas pelo esquema federal de corrupção? E se tivesse punido exemplarmente Aécio Neves? E se este não tivesse ingressado com ações de anulação de mandato eletivo contra Dilma Rousseff logo após a reeleição dela à Presidência? E se ela não houvesse feito “o diabo” para vencer aquela eleição? E se a elite política do país tivesse compreendido o recado das manifestações de 2013 e promovido uma reforma política que ajudasse na recuperação do prestígio da representação, em vez de se atirar, no ano seguinte, à disputa da mais cara e corrupta campanha eleitoral da história brasileira?

Esse breve exercício contrafatual serve para deixar claro que chegamos ao ponto a que chegamos não por determinação dos deuses da história e sim por uma sequência de escolhas dos principais atores políticos dos últimos trinta anos. Poderia acrescentar ainda outro “e se”, para chamar atenção para a importância do acaso: o atentado contra a vida de Bolsonaro numa etapa crítica da campanha não estava escrito nas estrelas e impulsionou a vantagem que o ex-capitão tinha sobre os demais candidatos do campo antipetista. A facada cristalizou a polarização eleitoral Bolsonaro versus Haddad, logo em seguida oficializado como o candidato de Lula e do PT.

Seguirei daqui em diante, porém, outra linha de argumento, explorando correntes mais profundas que, a meu ver, levaram Bolsonaro ao Palácio do Planalto e a direita ao poder. Elas dizem respeito ao esgotamento dos acordos explícitos e implícitos, predominantes a partir de 1988, sobre a organização e gestão do Estado, da economia e da política.

Acordos não devem ser entendidos como conchavos espúrios. Utilizo o termo para me referir a certos consensos mínimos entre as elites, no plural e em sentido amplo, sobre a organização e gestão do Estado, da economia e da política, considerados suficientemente eficientes e legítimos pela maioria da sociedade.

No Brasil dos últimos trinta anos, esses acordos se construíram dentro dos moldes da Constituição de 1988 e se refizeram à medida que a integração do Brasil ao mundo, a consolidação da estabilidade econômica e a democratização da sociedade brasileira avançavam. A aprovação de diversas emendas à Constituição e de leis complementares expressa a capacidade que o país teve de adaptar o marco legal a esses processos de mudança, não raro contraditórios em suas exigências, sem se desviar do rumo democrático e do compromisso de ampliar o acesso a direitos universais, notadamente na área social.

A democratização, a globalização e a prescrição constitucional em favor da ampliação da cidadania desencadearam uma dinâmica social de expectativas crescentes, em particular depois de virada a página da hiperinflação. Entre o Plano Real e o término do primeiro governo Lula, houve uma evolução satisfatória da capacidade de resposta a essas expectativas, devido a uma sequência não linear, mas contínua, de reformas que construíram melhores instituições nas áreas fiscal, monetária, regulatória e, não menos importante, social.

As condições no momento da largada, na virada dos anos 80 para os anos 90, não prenunciavam sucesso nessa empreitada: hiperinflação, dívida externa “impagável”, isolamento econômico e financeiro em relação ao mundo, governos impopulares e o impeachment do primeiro presidente eleito depois do retorno à democracia.

Se as condições na largada pressagiavam fracasso, as ambições, por sua vez, não eram pequenas: tratava-se de “resgatar a dívida social” e de desconcentrar o poder: de Brasília para estados e municípios, do Executivo para o Congresso, do Estado para a sociedade, criando mecanismos de controle desta sobre aquele. Tudo isso num país historicamente marcado por elevados níveis de pobreza e desigualdade, além de práticas autoritárias e patrimonialistas. Como se fosse pouco, teríamos de cumprir essas ambições contando com um sistema de governo – o chamado presidencialismo de coalização, em ambiente multipartidário – sobre o qual pesava não apenas a opinião negativa então predominante na ciência política, mas também a experiência de crises vividas no período democrático anterior (1945-64).

Contra a opinião conservadora, para a qual a Constituição de 1988 tornava o país ingovernável, e depois de um início trôpego, o Brasil ingressou a partir de 1994 e da vitória sobre a hiperinflação numa trajetória positiva de enraizamento da democracia, forte redução da pobreza, alguma diminuição da desigualdade e melhoria da governabilidade.

Ocorre que, a partir de certo momento, o fosso entre as expectativas da sociedade e a capacidade de resposta dos governos se tornou muito grande, menos por problemas externos ao país e mais pela interrupção, quando não pela reversão, da sequência de reformas iniciada com o Plano Real.

A vala das três crises simultâneas (econômica, política e moral) que acometeram o país a partir de 2014 começou a ser cavada, sem que a maioria se desse conta, na esteira do ufanismo despertado pela descoberta das reservas do pré-sal. O incrementalismo reformista voltado à criação de instituições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social sustentado foi substituído por um voluntarismo falsamente desenvolvimentista, apressado e míope, além de condicionado por um projeto de poder em que se articulavam o capitalismo de compadrio, a politização dos programas de transferência de renda e a hegemonia de um partido.

Passamos da euforia do pré-sal à depressão provocada pelo tombo da economia a partir de 2014, a mais profunda e prolongada recessão já registrada nas estatísticas oficiais do país. A frustração de expectativas que ela provocou foi proporcional à ascensão social que conheceram amplas camadas de menor renda no período anterior. A mobilidade social estava assentada em bases não muito sólidas, porque excessivamente dependentes do endividamento das famílias, estimulado pelo governo.

A “nova classe média” que emergira nos anos Lula teve seus sonhos subitamente interrompidos, sem aviso prévio. Menos atingidos pela crise foram os que continuaram pobres, com a renda dependendo em grande medida das transferências governamentais feitas, entre outros programas, pelo Bolsa Família, produto da junção e expansão de programas criados no governo Fernando Henrique Cardoso.

Mesmo antes de a economia despencar, já era possível observar a acumulação de frustrações com a oferta de serviços públicos. O caso da saúde é interessante. Dados de pesquisas Ibope-CNI mostram que a aprovação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, começa a declinar sistemática e significativamente a partir de 2011, passando da faixa entre 40% e 50% para a faixa entre 10% e 20%. Minha hipótese é que a piora na avaliação popular do SUS se deveu a um duplo processo. De um lado, a um fenômeno bem conhecido dos cientistas sociais: uma vez atendidas expectativas básicas de uma população antes sem acesso a determinados bens e serviços, surgem no momento seguinte novas e mais exigentes expectativas dessa mesma população sobre a quantidade e qualidade do que lhe foi ofertado inicialmente. De outro, ao fato de que o SUS não produziu respostas satisfatórias aos problemas de governança e gestão do sistema à medida que ele foi se ampliando e tornando mais complexo.

Creio que essa hipótese ajuda a explicar a frustração de expectativas geradas com a expansão da oferta de outros serviços públicos essenciais, como a educação. Tampouco nesse caso houve a passagem da quantidade à qualidade, por assim dizer, ao menos não na velocidade e escala esperadas.

A frustração é ainda maior entre as camadas da população que melhoraram a sua renda e, em vista de uma educação pública insatisfatória, se veem impelidas a matricular seus filhos e filhas em escolas privadas, com forte impacto sobre o orçamento familiar. Processo análogo se dá na área da saúde: a demora no acesso a médicos especialistas e tratamentos de maior complexidade na rede pública leva famílias “remediadas” a fazer um enorme sacrifício financeiro para comprar planos privados.

Estamos falando de um contingente crescente de indivíduos que, pouco a pouco, a partir de 1994, à medida que o país encontrou um rumo positivo, ganhou a consciência de que são cidadãos portadores de direitos e, ao mesmo tempo, contribuintes. Sabedores do esforço tributário que o Estado lhes exige, se veem, no entanto, compelidos a comprar no mercado privado serviços que o Estado estaria constitucionalmente obrigado a lhes oferecer. O mal-estar com essa “contradição” veio à tona nas manifestações de 2013, num contexto em que a corrupção passava a ser percebida como um dos problemas públicos prioritários. Cresceu o sentimento de que “eles” (o Estado, a classe política, o governo) prometem, me cobram, eu pago (embora não receba), e eles ainda me roubam. Senti isso na pele algumas vezes, ao tentar explicar para motoristas de táxi e outros representantes da classe média que a “coisa não é tão simples assim”. Acabei por me calar.

Na esteira de sucessivos escândalos, avolumou-se o desprestígio das instituições políticas, em particular dos partidos e do Congresso – e dos personagens que neles habitam, os políticos profissionais. O desprestígio se transformou em rechaço depois do petrolão.

Se de um lado a sucessão de escândalos demonstrou o aprimoramento da capacidade do Estado de identificar e combater a corrupção, de outro pôs a nu o que os observadores mais atentos já sabiam: à medida que as campanhas eleitorais ficaram mais caras e competitivas, mais incestuosas se tornaram as relações entre partidos, políticos e empresas doadoras. Como o papel aceita tudo e a capacidade de fiscalização da Justiça Eleitoral é limitada, as prestações de contas eleitorais viraram um faz de conta.

A corrupção deixou de ser prática frequente para se tornar parte intrínseca da representação política. Não é que todos os políticos viraram corruptos, e sim que as chances eleitorais e o poder dentro dos partidos e junto aos governos passaram a depender cada vez mais do toma lá dá cá entre representantes políticos – e seus indicados para cargos públicos – e empresas interessadas no superfaturamento de contratos com o setor público. Em contraste, afrouxou-se o laço entre os partidos e os candidatos e os eleitores, em especial na representação parlamentar. A proliferação de siglas, a dificuldade de se informar sobre quem é quem nas listas de candidatos, as distorções criadas pelas coligações nas eleições para os legislativos (voto no meu partido preferido e sem saber elejo um candidato do partido coligado) – são muitos os fatores que contribuem para a má qualidade da relação entre eleitor e eleito. Nesse ecossistema floresceram espécimes como Eduardo Cunha, que se adaptam melhor à transformação da política em negócio financiado com recursos do contribuinte.

Se no caso da educação e da saúde se pode falar em frustração de expectativas, no da segurança pública o que existe é o medo da escalada da violência. Sim, há uma indústria que se alimenta do pânico em matéria de segurança pública. Mas os dados não mentem. A taxa de homicídios quase triplicou desde que começou a ser medida, em 1979. Era de 11 mortes por 100 mil habitantes em 1980; superou os 30 casos por 100 mil habitantes em 2017. Nessa área, o país regrediu inequivocamente, embora alguns estados tenham sido capazes de reduzir a taxa de homicídio.

A deterioração da segurança pública é filha da expansão do narcotráfico e de uma série de negócios ilícitos comandados por organizações criminosas e milícias igualmente criminosas, ambas com a conivência da banda podre da polícia.

Os governos do PSDB e do PT tardaram a se dar conta de que o problema exigia uma resposta coordenada e estratégica. O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública surgiu em 2000, quando a taxa de homicídio já atingia 25 para um grupo de 100 mil habitantes (seu maior salto se deu nos anos 80). Até então o governo federal havia optado por se omitir e não meter a mão numa cumbuca que presumia ser de responsabilidade exclusiva dos estados. De lá para cá, houve melhoras pontuais, mas a tendência de deterioração da segurança pública seguiu seu curso.

Os defensores dos direitos humanos, entre os quais me incluo, demoramos a nos dar conta de que a criminalidade havia mudado de escala e de patamar, em termos organizacionais e financeiros, afetando em particular as periferias das grandes cidades. Os moradores dessas áreas se tornaram reféns das organizações criminosas – ora brutais, ora benfeitoras, mas sempre exigindo em troca a submissão absoluta – e vítimas preferenciais dos ineficazes e não raro truculentos enfrentamentos da polícia com aquelas organizações.

Nas periferias das grandes cidades (e nos morros cariocas) impera a lei do cão. No tiroteio pesado da guerra pelo controle do negócio das drogas e contra as drogas, morrem quase sempre jovens, negros e pobres. O drama é mais visível nas cidades mais populosas, mas se espalhou pelo país, em especial com a disseminação do crack. Contra esse pano de fundo, se entende por que as forças abertamente de direita voltaram ao poder, com protagonismo militar.

Se no passado a direita encontrava base importante entre os católicos, hoje ela volta ao poder com o apoio maciço dos evangélicos. Com recursos, acesso a canais de tevê e rádio e número crescente de adeptos, as igrejas neopentecostais foram aonde o povo está. Existe manipulação da fé e abuso de poder econômico, mas compreender o sucesso dessas igrejas implica reconhecer o papel que desempenham na formação de redes de solidariedade que, além de estabelecerem laços comunitários, oferecem melhores oportunidades de obtenção de emprego e de renda aos fiéis. Em muitas periferias onde a presença do Estado é precária, a única alternativa ao crime organizado é a igreja evangélica. É nesse terreno que a moral conservadora conquistou corações e mentes.

A despeito da grande presença de militares no governo Jair Bolsonaro e da aliança conservadora que em torno dele se formou, não estamos de volta a 1964 nem na iminência de regressar a um regime autoritário.

Isso não significa que não devamos estar alertas contra retrocessos – em algumas áreas já visíveis –, acarretados pelas pulsões autoritárias e retrógradas de setores do novo governo que não raro encontram apoio no gabinete presidencial.

Tão importante quanto isso, no entanto, é construir um acordo entre as forças de oposição sobre uma nova agenda de mudança, que responda ao esgotamento do ciclo aberto pela Constituição de 1988. Isso em nada enfraquece a disposição para defender o núcleo do que há de mais precioso na Constituição: os dispositivos que consagram e asseguram uma ordem política livre e democrática e oferecem instrumentos de defesa dos interesses difusos. Tampouco significa largar no meio da estrada as conquistas obtidas com a construção de sistemas públicos de educação e saúde, complementados por sistemas privados.

Não creio no pecado original, mas penso que os constituintes cometeram equívocos no desenho dos regimes fiscal, tributário e federativo, além de amarrar a administração pública à camisa de força de um modelo de estado burocrático.

O país não se tornou “ingovernável”, como profetizou o então presidente José Sarney. Nem estavam “de porre” os constituintes, como à época ironizou Mario Henrique Simonsen. O tempo, porém, se encarregou de mostrar que tais críticas, indicativas de certa antipatia pela dinâmica social e política de uma sociedade que se democratizava, não estavam destituídas de algum fundamento.

É preciso incorporar essas críticas não para retroceder à oferta centralizada, restrita e seletiva de serviços públicos de antes de 1988, mas, pelo contrário, para assegurar que a expansão desses serviços se dê de forma financeiramente sustentável. Não sendo mais possível ampliar a carga tributária para financiá-los, nada é tão importante de agora em diante quanto torná-los mais eficientes e menos vulneráveis à captura por interesses corporativos e por demandas de camadas de renda mais alta (como é frequente no caso do SUS, sobretudo por meio de decisões liminares do Judiciário).

Além de mais eficiente, a oferta desses serviços precisa se tornar mais eficaz na redução dos desequilíbrios sociais e regionais do país. Isso requer maior coordenação federativa, o que parecem não perceber os que acreditam que mais e mais descentralização seja a cura para todos os males do país.

Não há uma separação rígida entre os problemas econômicos e os sociais do Brasil. Em geral, o mundo intelectual e político se divide entre os que olham para um lado dessa equação e não olham para o outro. Sem promover a convergência desses dois olhares, o país terá dificuldade para retomar o rumo do desenvolvimento sustentado e da construção de uma sociedade mais justa.

Peço alguns parágrafos de paciência ao leitor para explicar esse ponto.

O regime fiscal e tributário desenhado pela Constituição de 1988 gerou desequilíbrios estruturais nas contas públicas, ao transferir receitas para estados e municípios, mas manter, sob a responsabilidade da União, despesas que só fariam crescer nos anos seguintes, em particular com a Previdência. A ponto de os benefícios previdenciários consumirem no presente, a despeito de reformas pontuais feitas ao longo dos anos, cerca de 50% do orçamento do governo federal.

Em proporção do PIB, o Brasil gasta com benefícios previdenciários o mesmo que o Japão, país que tem uma porcentagem pelo menos duas vezes maior de idosos. A distribuição desses benefícios, em grande medida financiada com recursos de todos os contribuintes, tem viés regressivo no Brasil, ou seja, favorece os indivíduos de maior renda que se aposentam (precocemente) pelo INSS e, em especial, os servidores públicos, membros de carreiras ligadas ao Judiciário e ao Ministério Público e ao Legislativo, que se retiram para a inatividade com aposentadoria integral com pouco mais de 50 anos, em média. Cidadã na afirmação dos direitos sociais, civis e políticos, a Constituição de 88 também consagrou, contraditoriamente, privilégios de corporações do setor público.

Por causa das crescentes obrigações de gastos, a União passou a recorrer a aumentos sucessivos de tributos não compartilhados com estados e municípios, as chamadas contribuições sociais. Com isso, a carga tributária total aumentou de 25% para 32% do pib entre 1993 e 2003, na era FHC, permanecendo ao redor desse patamar nos anos subsequentes, o que coloca o Brasil na liderança dos países que mais tributam na América Latina e além da média dos países mais desenvolvidos (acima, por exemplo, de Suíça, Coreia do Sul e Canadá). Ao rápido crescimento da carga de impostos correspondeu uma piora na qualidade do sistema tributário, com o aumento da participação dos tributos em cascata. Ao mesmo tempo, com os gastos correntes (incluindo pessoal, da ativa e aposentados) consumindo partes cada vez maiores do orçamento, os recursos para o investimento público minguaram, criando mais um freio ao aumento da produtividade e ao crescimento da economia.

Já os estados, também premidos por gastos crescentes, se lançaram a explorar as novas bases do ICM, transformado em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), depois de 1988. Impuseram tributação pesada sobre telecomunicações, energia, combustíveis e transportes, onerando insumos cujos custos afetam o conjunto da economia. Simultaneamente, engajaram-se na chamada “guerra fiscal”, um leilão de incentivos fiscais que no agregado solapou as bases tributárias do ICMS e distorceu as decisões de investimento, com prejuízo para a produtividade e o crescimento.

A prevalência da competição sobre a cooperação no federalismo construído a partir de 1988 limitou a capacidade do Estado de traduzir o aumento da carga tributária em serviços de melhor qualidade para a população, apesar da ampliação do acesso e da cobertura nas áreas de saúde e educação.

A falta de coordenação entre as três esferas de governo se agravou em razão do estímulo à criação de novos municípios, sem critérios e restrições adequadas – falha só corrigida com emenda constitucional aprovada em 1996. Houve uma explosão do número de governos locais nos primeiros oito anos de vida da Constituição. Aproximadamente 25% dos municípios hoje existentes surgiram depois de 1988, cerca de 90% deles com menos de 20 mil habitantes, a quase totalidade sem receita própria sequer para cobrir os gastos com a máquina pública. Ou seja, parte importante das transferências de recursos federais via Fundo de Participação dos Municípios serviu antes para financiar a criação de governos locais do que para melhorar a qualidade de vida dos habitantes daquelas cidades.

Os problemas decorrentes da dificuldade de coordenação federativa aparecem com clareza nas principais regiões metropolitanas do país, onde há grande concentração populacional, contiguidade dos territórios e infraestruturas, mas não uma autoridade pública capaz de articular as políticas de mobilidade urbana, habitação, saneamento, saúde etc. Essa situação cria mal-estar social e o que os economistas chamam, no seu jargão (que me perdoe o leitor), de “externalidades negativas”, que afetam o investimento e a produtividade.

Submetida a uma carga elevada de tributos e a um sistema complexo de tributação, a estrutura produtiva tendeu a se polarizar entre um conjunto de empresas dominantes em seus mercados, posição reforçada por barreiras de proteção que sobreviveram à abertura econômica iniciada nos anos 90, e milhares de micro e pequenas empresas que sobrevivem em condições desfavoráveis ao seu crescimento. Isso, a despeito da adoção de regimes especiais de tributação, como o Simples. Sem remover os obstáculos tributários e de acesso ao crédito para que startups possam crescer e se desenvolver, a inovação no Brasil permanecerá estruturalmente prejudicada.

Entre as forças democráticas, o primeiro a se dar conta da necessidade de reformar a Constituição foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. O sucesso do Plano Real, ao cortar drasticamente a corrosão inflacionária das despesas públicas previstas no orçamento, pôs a nu os desequilíbrios fiscais que os críticos conservadores da Constituição anteviam. A visão sobre os problemas fundamentais para a retomada do crescimento sustentado não se limitava ao diagnóstico sobre o desequilíbrio fiscal. Incorporava igualmente a reflexão crítica sobre o modelo de industrialização por substituição de importações, cujo dinamismo se esgotara havia muito tempo. Dar um fim à era Vargas, como enunciou FHC ao início de seu mandato, significava abrir a economia e reduzir drasticamente a presença do Estado na esfera da produção de bens e serviços.

Transformado em união aduaneira, o Mercosul se constituiu em prioridade da política externa do Brasil, não por afinidade ideológica com os governos de turno nos países-membros, mas pela compreensão de que ele serviria de base para voos mais amplos na integração competitiva das empresas brasileiras na economia global, além de favorecer a consolidação de um espaço democrático no Cone Sul, depois de um ciclo de regimes autoritários na região nos trinta anos anteriores.

Igualmente importante foi o fortalecimento das políticas sociais de caráter universal, especialmente educação e saúde, de acordo com comandos inscritos na Constituição de 1988 e com o ideário social-democrata então sustentado pelo presidente e seu partido.

O ideário produziu resultados. O Sistema Único de Saúde saiu do papel. O gasto em saúde cresceu quase duas vezes acima do pib entre 1995 e 2002, resultando em forte ampliação da atenção básica, sobretudo por meio do Programa de Saúde da Família, levando à queda drástica da mortalidade materna e infantil. Na educação fundamental, a cobertura se generalizou, e os maiores avanços se verificaram nos estados e municípios mais pobres, onde cerca de 30% das crianças de 7 a 14 anos ainda se encontravam na escola.

Institucionalizaram-se também as políticas assistenciais. Foi extinta a Legião Brasileira de Assistência, símbolo de uma concepção paternalista da relação entre o Estado (personalizado na figura da primeira-dama) e a “população carente”. Implementou-se a Lei Orgânica da Assistência Social e criou-se uma rede de proteção social articulada por programas de transferência de renda pautados por critérios objetivos e, na maioria dos casos, condicionados a compromissos dos beneficiários com determinadas contrapartidas, como a matrícula de filhos na escola.

Não menos importante na redefinição do modo de relação entre o Estado e a sociedade na área social foi o programa Comunidade Solidária, ideia de uma primeira-dama que tinha horror a essa designação, a antropóloga Ruth Cardoso.

O conjunto da obra do governo FHC na área social valeu ao Brasil o prêmio Mahbub ul Haq, em homenagem a um economista paquistanês, criador do Índice de Desenvolvimento Humano. Entre 1992 e 2002, fomos um dos países que mais galgaram posições no ranking do IDH.

Digo tudo isso não para enaltecer retrospectivamente um governo do qual me orgulho de ter feito parte e que, a meu ver, deixou um legado positivo ao país, sobretudo quando avaliado à luz das dificuldades enfrentadas à época.

Digo isso porque é oportuno fazê-lo num momento em que, de um lado, o PT se agarra ao nacional-estatismo na economia e não se liberta dos seus laivos “chavo-castristas” e, de outro, com Bolsonaro na Presidência, o liberalismo econômico volta à agenda pública, mas desacompanhado da social-democracia e de mãos dadas com uma ideologia conservadora marcadamente iliberal, além de conflitante com o caráter laico do Estado e o conhecimento científico. Na sua denúncia contra o “alarmismo climático”, o populismo anticientífico não é um pormenor. Somado aos interesses dos setores atrasados do agronegócio e a uma visão ultrapassada do interesse nacional, compõe uma mistura tóxica que ameaça as chances de desenvolvimento do Brasil. Sobre essas e outras ameaças, o liberalismo instalado no governo Bolsonaro permanece silente.

O ministro Paulo Guedes gosta de embrulhar os governos de FHC e do PT no mesmo pacote para designá-los social-democratas e atacá-los como se fossem uma só e mesma coisa.

A periodização que faz da história política recente serve ao propósito de fazer de sua gestão uma espécie de marco zero do liberalismo econômico no Brasil em período democrático. Faz tábula rasa do passado, como o PT fez ao chegar ao poder. Para Lula e seu partido, nada se havia feito pelo “social” (se não desde Cabral, pelo menos desde Getúlio Vargas). Para Guedes, a modernidade do Estado e da economia terá agora seu momento inaugural. Paradoxalmente, a manobra retórica do ministro da Economia alivia a carga sobre o PT, ao deixar na penumbra o tamanho da regressão antirreformista que pouco a pouco se tornou dominante no governo petista. Leva assim, inadvertidamente, água ao moinho doido de uma extrema direita para a qual todos aqueles do centro até a esquerda do espectro político são comunistas, designação que desencadeia um discurso de ódio inaceitável numa democracia.

Se a intenção for fazer o bom debate com a direita liberal, não há por que não reconhecer que o esforço reformista do governo FHC na modernização do Estado e da economia se mostrou insuficiente e gerou efeitos colaterais negativos sobre o peso e a qualidade do sistema tributário, como já apontei. Insuficiente porque não logrou produzir um regime fiscal adaptado às tendências demográficas de longo prazo (a reforma da Previdência ficou aquém do necessário, embora a introdução do fator previdenciário tenha evitado uma deterioração mais rápida do INSS) nem mudanças mais profundas no modelo burocrático do Estado (por batalhas perdidas no Congresso ou no Judiciário em torno de emendas constitucionais que visavam a flexibilização do regime jurídico único e da estabilidade no serviço público).

Por outro lado, não foram poucas nem pequenas as reformas institucionais do aparelho do Estado, na sua relação com o setor privado e a sociedade: com o fim de monopólios estatais e o nascimento de agências setoriais independentes (sem interferência política enquanto durou o governo FHC), criaram-se capacidades públicas adequadas à regulação de serviços essenciais em uma economia de mercado; com a instituição das Organizações Sociais abriu-se o terreno para a incorporação de entidades de direito privado na gestão de equipamentos na área da saúde, da educação e da cultura, sem prejuízo do acesso livre e gratuito aos serviços prestados.

Na direção oposta, ou seja, do bom debate com a social-democracia de esquerda, tampouco se deve deixar de reconhecer a insuficiência dos avanços na ampliação da cobertura e da qualidade dos sistemas públicos de educação, saúde e assistência e de medidas para corrigir a regressividade do sistema tributário.

A pergunta cabível, para um lado e para o outro, é se teria sido possível, naquelas circunstâncias históricas, uma combinação mais virtuosa, embora não isenta de tensões e contradições, entre liberalismo e social-democracia, as duas almas que animaram as ações de governo nos mandatos de FHC. Seja qual for a resposta de cada um, não pode haver dúvida de que foram anos de disseminação e fortalecimento de uma cultura política democrática (da qual a transição para o governo Lula deu mostras inequívocas) e de respeito a valores universais, a começar pela democracia e pelos direitos humanos. Fosse só por isso, o legado dos governos de FHC já seria uma referência essencial para orientar o país na atual quadra histórica.

Considerado isoladamente, o liberalismo encarnado por Guedes e sua equipe apresenta um diagnóstico dos problemas fundamentais da economia brasileira do qual me parece difícil discordar. O ministro está correto ao apontar o desarranjo fiscal – expresso no crescimento ininterrupto da dívida pública na proporção do PIB – como o desafio imediato a ser enfrentado, bem como em assinalar que a chave do crescimento sustentado está no aumento da produtividade, que permaneceu virtualmente estagnada nos últimos trinta anos, a despeito de variações cíclicas e setoriais.

Não resta dúvida de que o estímulo à produtividade implica reduzir a intervenção discricionária e o peso do Estado sobre o setor privado. A tarefa é urgente porque o potencial de crescimento da economia brasileira dependerá cada vez mais de incrementos da produtividade, uma vez que de agora em diante já não contaremos mais com o chamado bônus demográfico e ingressaremos, com o rápido envelhecimento populacional, em fase de redução da parcela de indivíduos economicamente ativos na população total.