Premio Nobel

Bernardo Mello Franco: Um Nobel para Raoni

O Comitê Norueguês divulgará na sexta-feira o vencedor do prêmio Nobel da Paz. A edição deste ano tem 318 candidatos. Como reza a tradição, a lista completa é mantida em segredo. Nela está o nome do cacique Raoni Metuktire.

O líder caiapó tem cerca de 90 anos de idade. Sabe-se que ele nasceu no início da década de 1930 na antiga aldeia Kraimopry-yaka, em Mato Grosso. Em 1954, conheceu os irmãos Villas-Bôas e virou porta-voz da causa indígena. Tornou-se um dos principais defensores dos povos da floresta.

Raoni virou celebridade global em 1989, quando fez uma turnê ao lado do cantor Sting. Eles visitaram 17 países em busca de apoio a duas bandeiras: a preservação da Amazônia e a demarcação de terras. Antes disso, o cacique já havia ajudado a inscrever os direitos dos índios na Constituição.

No ano passado, o caiapó fez novo giro internacional para denunciar o agravamento das queimadas e do desmatamento no Brasil. Foi recebido pelo Papa Francisco e pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro se irritou com a viagem. Na tribuna da ONU, apelou a um nacionalismo de araque e chamou o líder indígena de “peça de manobra” de governos estrangeiros.

Os ataques do capitão não abalaram o velho cacique. Neste ano, ele enfrentaria desafios muito maiores. Sobreviveu a uma hemorragia digestiva, à contaminação pelo coronavírus e à morte da mulher, Bekwyjkà.

Apesar da campanha a seu favor, Raoni não aparece entre os mais cotados para o Nobel da Paz de 2020. A ativista sudanesa Alaa Salah, o oposicionista russo Alexei Navalny, a Organização Mundial da Saúde e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas despontam nas listas de favoritos.

A história de luta do caiapó não é o único motivo para torcer por uma zebra. Nas últimas semanas, Bolsonaro voltou a atacar as demarcações e tentou culpar os índios pela destruição da Amazônia. Um Nobel para Raoni ajudaria a mobilizar o mundo em defesa da floresta e dos primeiros habitantes do Brasil.

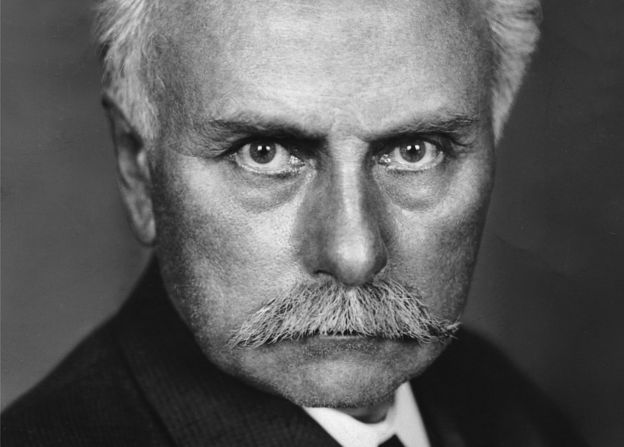

O mistério sobre Werner Heisenberg, o físico que ganhou o Nobel pela mecânica quântica

Dalia Ventura, Da BBC News Mundo

"Agora já estamos todos mortos, é verdade, e o mundo só se lembra de mim por duas coisas: o princípio da incerteza e por uma misteriosa visita a Niels Bohr em Copenhague em 1941. Todos entendem do que se trata a incerteza. Ou acreditam que sim. Ninguém entende por que fui a Copenhague."

Com essas palavras entra em cena Werner Heisenberg na aclamada obra Copenhague, do dramaturgo inglês Michael Frayn, que imagina o que pode ter acontecido em um dos encontros mais controversos da história da ciência.

Sabemos a data e o lugar. Era setembro de 1941, quando a Alemanha estava em um ponto alto de sua ofensiva militar, com a maior parte da Europa ocupada, a França derrotada, o Exército britânico expulso da Europa continental e os Estados Unidos tecnicamente neutros.

O lugar era a capital dinamarquesa sob ocupação nazista. Os personagens eram dois físicos que haviam mapeado e explorado o universo quântico dentro do átomo e que, juntos, haviam revolucionado o mundo da física.

Ambos com prêmio Nobel de Física. Bohr, em 1922, "em reconhecimento por seu trabalho sobre a estrutura dos átomos". Heisenberg, em 1932, "pela criação da mecânica quântica".

O dinamarquês de ascendência judia e o luterano alemão tinham 16 anos de diferença de idade e vidas profundamente entrelaçadas nos âmbitos pessoal, intelectual e profissional, até aquele dia de 1941.

Sabemos que o encontro se encerrou abruptamente, e que Bohr ficou enfurecido.

Heisenberg foi um físico que deixou o mundo com o princípio da incerteza, mas também um mundo de incertezas sobre seus princípios.

A principal delas é: ele era um vilão que queria tirar proveito de seu relacionamento próximo com o dinamarquês em prol do projeto de bomba atômica nazista ou um herói que queria impedir que tanto os Aliados quanto os países do Eixo obtivessem uma arma desse porte?

O princípio

Niels Bohr habitou um mundo idílico da ciência no início do século 20, quando ideias fluíam sem fronteiras em uma missão conjunta de superar os limites do conhecimento.

Era uma atmosfera repleta de luminares. Estavam ali o pai da física nuclear, Ernest Rutherford, o criador da teoria quântica, Max Planck, e a maior estrela, Albert Einstein.

O ambiente foi sacodido na Primeira Guerra Mundial, quando a ciência serviu como uma arma. Mas não se desfez e até durou um pouco mais. Um exemplo mais notório foi o contrabando de cópias do artigo sobre a teoria geral da relatividade que Einstein apresentou em 1915 em Berlim a cientistas aliados. E o fato de que, para testar a teoria do cientista alemão, o governo britânico financiou durante a guerra uma expedição para fotografar um eclipse solar em 1919, a pedido do astrônomo Arthur Eddington.

Em 1924, Heinsenberg aceita o convite de Bohr para trabalhar em Copenhague e herda os benefícios dessa atmosfera, com um relacionamento entre a dupla que ia além da ligação entre um mentor e um aluno talentosos.

No âmbito pessoal, o aluno foi se transformando em parte da família do professor.

No plano profissional, ainda que tenham feito descobertas importantes em separado, o trabalho conjunto foi imprescindível para o sucesso deles.

Os princípios

O resultado foi brilhante. Em 1927, Heisenberg publica seu "Princípio da Incerteza", que afirma que a posição exata de um elétron dentro do núcleo atômico em um dado momento não poderia ser determinada com certeza, mas apenas ser calculada estatisticamente dentro de uma certa probabilidade.

Sua descoberta foi fundamental para a física quântica.

Naquele momento, Bohr havia desenvolvido seu princípio de complementaridade, no qual incorporou a física de Heisenberg à sua, e propôs que o aparente caos do mundo quântico e a ordem do universo baseado na física clássica não eram mutuamente exclusivos, mas complementares entre si de uma maneira que ainda teríamos que compreender e explicar.

Na opinião do físico teórico americano John Wheeler, este foi o "conceito científico mais revolucionário deste século". Mas nem todos viam desta maneira.

Como lembrou o físico alemão Max Born em seu discurso de aceitação do prêmio Nobel de Física em 1954, houve uma dramática divisão entre famosos físicos quânticos, alguns em profunda divergência.

"O próprio Max Planck estava entre os céticos até sua morte, e Albert Einstein (Nobel de Física de 1921), Louis-Victor de Broglie (Nobel de Física de 1929) e Erwin Schrödinger (Nobel de Física de 1933) não deixaram de ressaltar aspectos insatisfatórios da teoria."

A discordância não dizia respeito apenas ao princípio da complementariedade, mas também ao da incerteza formulado por Heisenberg.

Diante da descrição do mundo quântico em que certezas foram substituídas por probabilidades, Einstein proferiu sua famosa frase: "Deus não joga dados". E Bohr, uma menos famosa: "Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer".

Uma disputa entre titãs que, no início do século 20, virou o universo, mostrando-o primeiro como algo relativo e depois como algo confuso.

Seus princípios

Mas enquanto no universo intelectual os ataques que põem teorias à prova são necessários, os golpes em ideias por razões políticas raramente têm consequências positivas.

O princípio da incerteza de Heisenberg sobreviveu às críticas e acabou sendo adotado por quase todos membros da comunidade de físicos.

No entanto, a ascensão do nazista Adolf Hitler na Alemanha provocou uma chocante supressão da pesquisa e do conhecimento científicos.

Mesmo antes de chegar ao poder, a "nova física", a da relatividade e da incerteza, estava ligada à impureza e ao judaísmo, e os cientistas alemães hostis a ela exigiam uma física "ariana".

Como explica o Bohr imaginado pelo dramaturgo Michael Frayn. "Os alemães se opuseram sistematicamente à física teórica. Por quê? porque a maioria dos que trabalhavam nesse campo eram judeus. E por que eram tantos judeus? Porque a física teórica, a física que interessava a Einstein, Schrödinger, Pauli e nós dois sempre foi considerava inferior à física experimental na Alemanha, e as cátedras teóricas eram as únicas as quais os judeus podiam acessar."

De fato, o antissemitismo europeu não começou com Hitler, nem esperou que ele se manifestasse no mundo científico, mas quando ele começou a acumular poder e, ainda mais, quando o alcançou, em 1933, aproveitou um terreno já arado.

Os nazistas logo proibiram todos os judeus de trabalhar para o Estado alemão ou em funções como professores universitários, causando um êxodo do maior talento científico do mundo para nações que estavam de braços abertos, como os Estados Unidos.

Heisenberg não se juntou ao partido nazista e foi inicialmente considerado simpatizante dos judeus por sua adesão à "física judaica" de Einstein e Bohr.

Mas ele era um nacionalista alemão dedicado e participou dos exercícios militares de sua unidade de reserva. Patriótico, se apegou à ideia de que poderia ajudar sua terra natal e acreditava que Hitler poderia não ser tão ruim quanto parecia.

Por isso, ele se recusou a deixar a Alemanha como um protesto simbólico contra o regime nazista e sua atitude em relação à pesquisa científica, ignorando apelos de colegas internacionais.

O fim

Ironicamente, com deflagração da Segunda Guerra Mundial, o regime nazista começou a valorizar os possíveis usos da física teórica que tanto desprezou por questões ideológicas e racistas.

Lise Meitner, uma das judias que tivera fugir dos nazistas, continuou a colaborar à distância com o químico Otto Hahn, que lhe enviava informações sobre experimentos com urânio.

No Natal de 1938, na Suécia, Meitner e o sobrinho Otto Frisch analisaram os dados e confirmaram a ocorrência de uma fissão nuclear.

A informação foi divulgada a Bohr, que a trouxe para os Estados Unidos e, em janeiro de 1939, em uma conferência de física na Universidade George Washington, foi anunciada publicamente que a possibilidade de dividir o átomo e liberar quantidades incontáveis de energia por meio da fissão nuclear estava agora ao nosso alcance.

Teoricamente, era possível construir uma bomba atômica.

Em abril de 1939, se estabeleceu o primeiro "Uranverein", ou Clube do Urânio em alemão. Cinco meses depois, na invasão da Polônia, o Escritório de Artilharia do Exército Alemão assumiu o programa de energia nuclear a fim de explorar possíveis usos militares.

O segundo Uranverein era um segredo estatal e militar, cujo principal teórico era Heisenberg. Ele ainda era quando visitou Bohr em 1941 na Dinamarca.

O desfecho dessa história é algo que físicos e historiadores continuam a debater até hoje, apesar das milhares de páginas escritas sobre o assunto.

Durante muitos anos, uma carta de Heisenberg para o autor Robert Jungk era tida como uma das melhores fontes. Fragmentos da correspondência aparecem no livro Mais brilhante do que mil sóis: uma história pessoal dos cientistas atômicos.

Nela, Heisenberg explica que sua intenção era convencer os cientistas nucleares de ambos os lados da guerra a impedir o desenvolvimento de uma bomba atômica afirmando aos dirigentes de seus países que dificuldades técnicas e econômicas tornavam essa tarefa impossível no futuro imediato.

O físico alemão afirmou que pretendia informar a Bohr que os nazistas sabiam que a fissão nuclear era possível, mas que ele estava em uma posição de convencê-los do contrário. E que queria que Bohr convencesse os cientistas aliados a fazer o mesmo.

Com um acordo tácito, a comunidade internacional de física poderia cooperar para salvar o mundo dessa arma horrível.

Bohr sempre refutou essa versão da reunião.

E em 2002, em resposta a uma nova rodada de debates acadêmicos sobre o misterioso encontro desencadeado pela apresentação da peça do dramaturgo Frayn em 1998, a família de Bohr divulgou diversas cartas que ele havia escrito a Heisenberg, mas não chegou a enviar.

Nelas, Bohr descreve uma história diferente: durante a visita de Heisenberg, ele sentiu que o jovem se gabava não apenas da próxima vitória da Alemanha mas também de sua capacidade de construir uma bomba atômica em um futuro próximo.

Segundo Bohr, a intenção de Heisenberg era convencê-lo a ajudar os alemães, enfatizando a probabilidade de vitória alemã. E pior ainda, ele tentara desonrá-lo, tentando fazê-lo repassar informações sobre o esforço nuclear dos Aliados.

Uma versão descreve Heisenberg como um herói que tentou salvar o mundo do pesadelo atômico; a outro, um vilão que queria tirar vantagem de um amigo para garantir a vitória da Alemanha de Hitler.

Bohr entendeu errado Heisenberg? Ou Heisenberg cometeu um erro grave e depois mentiu para se redimir?

Será que os nazistas não conseguiram fabricar uma bomba atômica porque Heisenberg deliberadamente frustrou o projeto ou simplesmente porque, apesar de seus esforços, não sabia como fabricá-la?

Nunca saberemos.

Luiz Carlos Azedo: A peste

É inevitável uma analogia com a situação que o nosso país está vivendo

Obra prima do escritor e filósofo franco argelino Albert Camus, o romance A Peste, publicado em 1947, conta a história de uma epidemia que assola Oran, pequena cidade argelina, cujos habitantes levam uma vida monótona até o flagelo dizimar considerável porcentagem da população. O livro é uma alegoria da ocupação nazista e do colaboracionismo na França durante a guerra, que causou grande polêmica entre os intelectuais franceses na década de 1940. O autor foi agraciado com Premio Nobel de Literatura em 1957. Morreu em 1960, aos 47 anos, em um desastre de automóvel.

A peste bubônica, uma zoonose causada pela bactéria Yersinia pestis, é transmitida ao ser humano pelas pulgas dos ratos pretos. A bactéria entra por meio de invisíveis quebras na integridade da pele, espalhando-se para os gânglios linfáticos, onde se multiplica. Em poucos dias surge febre alta, mal-estar gastrintestinal e gânglios linfáticos hemorrágicos e edemaciados devido à infecção. Formam manchas-se escuras na pele e as bactérias invadem a corrente sanguínea, onde se multiplicam, causando hemorragias sépticas em vários órgãos.

“Na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Bernard Rieux saiu do consultório e tropeçou num rato morto, no meio do patamar. No momento, afastou o bicho sem prestar atenção e desceu a escada” — assim começa a narrativa da invasão que quebrou a monotonia da pequena cidade. “Foi mais ou menos nessa época que nossos concidadãos começaram a inquietar-se com o caso, pois, a partir do dia 18, as fábricas e os depósitos vomitaram centenas de cadáveres de ratos. Em alguns casos, foi necessário acabar de matar os bichos, pois a agonia era demasiado longa. Mas, desde os bairros exteriores até o centro da cidade, por toda parte onde o Dr. Rieux passava, por toda parte onde nossos concidadãos se reuniam, os ratos esperavam em montes, nas lixeiras ou junto às sarjetas, em longas filas”, continua.

“A partir do quarto dia, os ratos começaram a sair para morrer em grupos. Dos porões, das adegas, dos esgotos, subiam em longas filas titubeantes, para virem vacilar à luz, girar sobre si mesmos e morrer perto dos seres humanos. À noite, nos corredores ou nas ruelas, ouviam-se distintamente seus guinchos de agonia. De manhã, nos subúrbios, encontravam-se estendidos nas sarjetas com uma pequena flor-de-sangue nos focinhos pontiagudos; uns, inchados e pútridos; outros, rígidos e com os bigodes ainda eriçados (…) Vinham, também, morrer isoladamente nos vestíbulos das repartições, nos recreios das escolas, por vezes nos terraços dos cafés. Nossos concidadãos, estupefatos, encontravam-nos nos locais mais frequentados da cidade”, descreve Camus.

No livro póstumo Quando os fatos mudam, o historiador britânico Tony Judt revisita a obra do escritor francês, ao fazer resenha da tradução para o inglês de Robin Buss publicada pela famosa editora Penguin. Judeu, reconstitui o grande incômodo que o livro causou aos intelectuais franceses quando foi lançado e atribui o fenômeno à insistência do escritor em “situar a responsabilidade moral individual no centro de todas as escolhas públicas”. Camus é um moralista, mas não é um moralizador. Distingue claramente a diferença entre o bem e o mal, porém, trata com certa compaixão os que duvidam e aceitam fazer concessões, pelos motivos e erros de uma humanidade imperfeita. Ao mesmo tempo, revela desprezo pelos que relativizam as situações ou trocam de opinião de acordo com as conveniências do momento.

Zona cinzenta

Autor de outros romances famosos, como O estrangeiro e O homem revoltado, Camus era um mito por causa da participação na Resistência, como editor do diário clandestino Combat, que continuou a circular depois da França libertada. Seus editoriais formavam a opinião da esquerda francesa. Mas foi muito criticado por Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre por causa da “moderação e tolerância desiludidas” que revela na alegoria de A Peste. Quando o livro foi publicado, os franceses começavam a esquecer os constrangimentos e as soluções de compromissos dos quatro anos de ocupação alemã. O marechal Philippe Petain havia sido julgado e preso, outros colaboracionistas haviam sido executados, e cultivava-se o mito de uma gloriosa resistência nacional, alimentado por políticos de todos os matizes, do marechal Charles De Gaulle ao líder comunista Maurice Thorez.

Camus era um herói nacional, mas não gostava da apologia à Resistência e atribuía à inércia e à ignorância a incapacidade de ação da maioria dos franceses durante a ocupação nazista. Judt destaca que, em condições extremas, raramente encontramos categorias simples e reconfortantes de bem e mal, culpado e inocente. Os personagens de A Peste mostram que as pessoas “podem vir a fazer a coisa certa a partir de uma combinação de motivos e podem, com a mesma facilidade, cometer atos terríveis com a melhor das intenções — ou sem intenções de tipo algum”. Citando Camus, Judt destaca que o bacilo da peste nunca morre ou desaparece inteiramente e pode chegar o dia em que “a peste convocará seus ratos e os enviará para morrer em alguma cidade que se mostre satisfeita consigo mesmo”. É inevitável uma analogia com a situação que o Brasil está vivendo. Quantos foram cúmplices, omissos ou prevaricaram?

Luiz Carlos Azedo é jornalista

Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-peste/