pandemia

Rolf Kuntz: Bolsonaro versus direitos, perigo para o trabalhador

Presidente continua vinculando desemprego a um ‘excesso’ de direitos trabalhistas

Bolsonaro ataca de novo, confirmando sua aversão aos direitos trabalhistas. Desta vez ele pôs em dúvida uma lei a favor da igualdade salarial para homens e mulheres. Antes de sancionar ou vetar o texto, aprovado no fim de março no Senado, ele pediu a manifestação de seus seguidores. “Pode ser que o pessoal não contrate, ou contrate menos mulheres, vai ter mais dificuldade ainda”, disse o presidente em sua live habitual de quinta-feira. Se entrar em vigor, a lei aumentará as multas, até agora muito brandas, aplicáveis em casos de discriminação de gênero, raça ou idade. Deputadas e senadoras tiveram importante participação na defesa do projeto.

Ao pedir a opinião dos apoiadores, Bolsonaro reafirmou, claramente, a disposição de governar para os bolsonaristas. Ele foi empossado em 2019 como presidente do Brasil, isto é, de todos os brasileiros, mas parece jamais haver entendido ou admitido esse fato. Essa concepção estreita de suas funções e obrigações foi evidenciada já no começo de seu mandato. Facilitar o acesso às armas foi uma de suas primeiras preocupações, embora houvesse 12,7 milhões de desempregados, 12% da força de trabalho, no trimestre móvel encerrado naquele mês de janeiro.

Bolsonaro tinha uma concepção peculiar, no entanto, das condições de funcionamento do mercado de trabalho. Essa concepção, reafirmada no caso da igualdade reivindicada pelas mulheres, era muito simples e já havia sido exposta durante a campanha eleitoral. O trabalhador, disse o candidato Jair Bolsonaro, terá de escolher “entre mais direito e menos emprego ou menos direito e mais emprego”.

Essa declaração foi feita em agosto de 2018, durante entrevista a um jornal da Rede Globo. Quando o apresentador lembrou seu voto contra a PEC das domésticas, o deputado respondeu ter dado esse voto “para proteger” as trabalhadoras. “Muitas mulheres”, acrescentou, “perderam o emprego pelo excesso desses direitos.” E em seguida: “Que tal aprovar todos os direitos trabalhistas para todos os integrantes das Forças Armadas?”.

Em dezembro daquele ano, já eleito, Bolsonaro voltou a criticar as normas trabalhistas. A legislação, afirmou, teria de se “aproximar da informalidade” para favorecer a criação de empregos. Em 4 de janeiro, pouco depois da posse, condenou mais uma vez, numa entrevista, a condição do assalariado. “O Brasil é o país dos direitos em excesso, mas faltam empregos. Olha os Estados Unidos, eles quase não têm direitos.”

Essa é uma visão distorcida e primária de como funciona o mercado de trabalho americano, dos direitos e da segurança do trabalhador nos Estados Unidos e do poder dos sindicatos. Não há surpresa, no entanto, porque a pobreza de informações do presidente brasileiro e a simplicidade de suas ideias são bem conhecidas.

Seria preciso, disse Bolsonaro naquela ocasião, aprofundar a reforma trabalhista. Ele se referia às mudanças ocorridas no mandato de seu antecessor. Mas a reforma proposta pelo presidente Michel Temer e aprovada no Congresso apenas deu flexibilidade ao sistema, sem anular direitos previstos na Constituição e na legislação trabalhista. Trabalho intermitente e possibilidade de jornada de 12 horas com 36 de descanso foram algumas das novidades.

Algumas mudanças, como o trabalho intermitente, têm facilitado a preservação de empregos na crise atual. A reforma implantada no governo anterior é muito diferente da redução de direitos proposta pelo presidente Bolsonaro e do barateamento da mão de obra defendido pelo ministro da Economia.

Parte do empresariado aplaude as propostas de eliminação de direitos ou, no mínimo, da redução de custos pela extinção de obrigações trabalhistas e previdenciárias ou pela contratação de jovens por salários muito baixos. Também há empresários e políticos, principalmente bolsonaristas, dispostos a aplaudir o corte de tributos sobre seus negócios, mesmo sem uma discussão séria de como essa redução será compensada.

Mas é bobagem associar a criação de empregos, como têm feito o presidente e o ministro da Economia, à mera redução de custos trabalhistas. Não se contratam trabalhadores, mesmo a baixo custo, quando a atividade está emperrada. Não é preciso ser doutor em Economia para conhecer essa verdade simples. Emprego depende, em primeiro lugar, da atividade econômica, ou, pelo menos, da expectativa de expansão dos negócios.

Mas a perspectiva de crescimento maior que nos anos anteriores nunca esteve presente, no Brasil, desde os primeiros meses de 2019. No começo de 2020 os otimistas previam expansão de uns míseros 2,5%. Depois da reforma da Previdência, já amadurecida no governo anterior, nada foi proposto pelo governo além de mudanças pífias na tributação e na gestão de pessoal. Nem as medidas econômicas implantadas na crise da pandemia foram mantidas no Orçamento para 2021. Até o auxílio emergencial foi suspenso por três meses, num quadro de desemprego e fome. Nem o direito à vida – contra a doença ou contra a miséria – foi protegido. Para que tantos direitos? Bolsonaro é pelo menos coerente.

*Jornalista

Roberto Romano: Federação, municípios, morticínio. Tragédia nacional

Temos um povo dizimado pelo poder, que age como conquistador em terra arrasada

Jair Bolsonaro ataca Estados e municípios como inimigos a serem destruídos. Para ele, não existem cidadãos merecedores de respeito nas unidades federativas. Em vez de lutar contra a pandemia, o presidente gera batalhas contra as bases administrativas e políticas do País. Surgem os frutos assustadores: mais de 350 mil brasileiros entregues à tortura da morte sem ar, o que revolta quem sente misericórdia ou segue a ética e a moral.

O ignaro governante reitera – em cena macabra – uma guerra antiga das culturas políticas humanas. Trata-se do choque entre poderes centrais e municípios. Estes últimos eram desconhecidos na Grécia e na Roma primitiva. Ali existiam soberanas cidades-Estado. Na Itália as urbes eram livres para organizar suas práticas internas. Vencidas por Roma e ela ligadas em federação (foedus) dela recebiam em especial a justiça. O prefectus, agente romano, resolvia os casos urgentes, mas o júri reunia habitantes locais, cujas instituições eram mantidas.

Os elos entre municípios e Roma se retraíam e se estendiam conforme as vicissitudes políticas, econômicas, sociais. Ora o poder se concentrava, ora se espraiava pelas bases federadas. Os municípios conservavam independência na sua organização, a assembleia do povo elegia os dirigentes. “Os magistrados municipais têm sobre os cidadãos o imperium. Todos obedecem à lei votada pelo povo e se inclinam diante dos administradores nas taxas ou nos trabalhos públicos. Em casos extremos o município cede aos poderes centrais e a lei de Roma toma a dianteira” (Mommsen). “Em casos extremos”, sublinhemos.

Após a chamada “guerra social”, quando as cidades italianas exigiram tratamento similar ao concedido a Roma, os municípios se generalizaram. Cito novamente o grande historiador Mommsen: “O município, constituído no interior do Estado e a ele se subordinando, é uma das mais notáveis manifestações políticas e das mais fecundas da era comandada por Sylla. As reformas constitucionais de Sylla definem um Estado cuja base é múltipla, a das comunas locais”. Dentre os municípios do Estado romano temos Olissipo, Lisboa. Aquelas unidades começaram a ruir por causa dos abusos das autoridades locais, abusos agravados pelo aumento sem freios do fisco em vantagem do poder central.

Os esqueletos municipais serviram às cidades europeias na resistência ao moderno absolutismo, cuja tarefa era unificar os Estados monárquicos. Nos século 16 e 17 tudo fizeram as Cortes para arrancar finanças e poderes dos municípios. Hobbes pensa as urbes como ameaça ao poder absoluto e vê como doença “a desmesurada grandeza de uma cidade, quando ela é apta a fornecer para além de seu próprio domínio os números e o pagamento de um grande exército” (Leviatã). A história da centralização estatal passa pela beligerância entre a Corte e os municípios. Tocqueville (O Antigo Regime e a Revolução) revela as táticas do rei: ele arranca das cidades as suas prerrogativas, como a de eleger os próprios magistrados, para revendê-las com lucro aos mesmos municípios. O prefeito assim escolhido, acrescenta Tocqueville, tem poder menor do que o fiscal do Reino. Daí ser possível aquilatar o grau de corrupção do Antigo Regime. Nele tudo se vende, tudo se compra. O Antigo Regime é um imenso Centrão.

Não citei Lisboa por acaso. Quando surge o Brasil os reis europeus – incluído o português – controlam os países, os municípios perdem força. Em nossa terra os municípios existem, mas não há foedus com a Corte, apenas subordinação. Líderes locais são desprovidos de real autonomia, como seus colegas da Europa absolutista. Tal realidade vigora no Império e na República. Maria Sylvia Carvalho Franco (Homens Livres na Ordem Escravocrata) analisa o controle e o parasitismo do poder central em relação às cidades. Impostos são retirados dos cofres municipais e para eles quase nunca retornam. Tal regime faz dos poderes subordinados fontes de recursos para o Executivo do País, sem retorno em obras públicas dignas do nome.

Com documentos a autora mostra aí a fonte brasileira da indistinção entre público e privado, o compadrio político e outras mazelas. Para obter verbas surgem as oligarquias regionais. No Congresso elas vendem apoio ao presidente/monarca. Tal é a gênese do perene Centrão.

As ditaduras do século 20 reforçam o Executivo nacional. Temos uma enganosa Federação a jungir Estados e municípios. Se na Presidência há uma pessoa despótica e desprovida de saberes – jurídicos, políticos, científicos, históricos –, o combate pátrio vira carnificina. Temos um povo dizimado pela virulência do poder, que age, em relação aos municípios, como conquistador em terra arrasada. Os mortos, hoje aos milhares, são enterrados sem justiça.

Se a Federação brasileira não deixar de ser apenas farsa, seguiremos sob o guante de dirigentes que violam os direitos de Estados e municípios, espaço onde vivemos ou morremos. Quem não respeita tal fato da vida pública não merece governar.

*Professor da Unicamp, é autor de ‘Razões de Estado e outros estados da Razão’ (Perspectiva)

Elio Gaspari: Vinte e quatro governadores numa impertinência

Governadores que entregaram carta a Biden praticaram uma marquetagem imprópria, incompetente e inútil.

Os 24 governadores que entregaram ao embaixador americano Todd Chapman uma carta ao presidente Joe Biden oferecendo o “desenvolvimento de parcerias e de estratégias de financiamento” para a proteção do meio ambiente praticaram uma marquetagem imprópria, incompetente e inútil. (Os governadores de Santa Catarina, Rondônia e Roraima não assinaram a carta.)

Foi uma iniciativa imprópria, porque não compete a governadores propor “estratégias” a governos estrangeiros. Na carta, os doutores falam em nome dos “governos subnacionais brasileiros”. Ganha um fim de semana num garimpo ilegal, quem souber o que é isso.

É incompetente, porque uma colaboração internacional para defender o meio ambiente (leia-se proteger a Amazônia dos agrotrogloditas aninhados no bolsonarismo) não precisa ser buscada na Casa Branca. Até o ano passado, ela era ocupada por um tatarana. Existem organizações credenciadas para negociar essas “parcerias”.

À incompetência e à impertinência junta-se um fator de inutilidade historicamente documentada. Os Estados Unidos, como qualquer outra nação, tem interesses. Os amigos são asteriscos. Governadores “amigos” acabam virando massa de manobra.

Em 1961, o presidente John Kennedy lançou um programa chamado Aliança para o Progresso. Tratava-se de barrar a influência do comunismo cubano promovendo reformas sociais na América Latina. Coisa fina, mobilizando quadros da elite que trabalhara nas transformações dos Estados Unidos durante os mandatos de Franklin Roosevelt e na Europa do pós-guerra. Nesse grupo, estava o professor americano Lincoln Gordon, com seu currículo de Harvard e Oxford, mais a experiência adquirida durante o Plano Marshall .

Kennedy nomeou Gordon para a embaixada no Brasil, e ele fez parcerias com governadores amigos, como Carlos Lacerda, no Rio, Ney Braga, no Paraná, e Aluízio Alves, no Rio Grande do Norte. O que havia sido uma ideia de reformas sociais para o continente transformou-se aos poucos num instrumento de interferência política. Em menos de um ano, Gordon estava no Salão Oval da Casa Branca, discutindo também a possibilidade de um golpe militar no Brasil. Trabalhava-se com os “bons governadores” e estimulavam-se projetos que impedissem avanços de candidatos de esquerda.

No final de 1962, Gordon percebeu que a essência reformista da Aliança para o Progresso tinha morrido. Sua embaixada, e ele, estavam noutra.

Em 1964, deposto João Goulart, os governadores Ney Braga, Carlos Lacerda e Aluízio Alves tornaram-se joias da coroa da Aliança para o Progresso e da nova ordem. Quatro anos depois, Lacerda e Aluízio Alves foram banidos da política pela ditadura.

Em 1971, o diretor do programa de segurança pública da USAID, filha da Aliança para o Progresso, foi perguntado por um senador que pretendia denunciar a ação dos torturadores brasileiros:

— Uma dura declaração de nosso governo ou de sua embaixada talvez os inibisse? (...) O senhor não concorda ?

— Eu não acredito, senador, e estou habilitado a responder assim.

(O doutor disse aos senadores que não sabia o que era a Operação Bandeirantes. Era a mãe do DOI.)

A essa altura, Gordon estava desencantado com os rumos do regime brasileiro, e a embaixada em Brasília informava que seria inútil aconselhar os empresários americanos a se afastarem da caixinha de colaborações para as agências de repressão política.

Vila Kennedy, um sonho americano

No mesmo depoimento aos senadores americanos, o burocrata da USAID disse que à noite se sentiria “mais seguro no Rio” do que em Washington. Em 1971, a capital americana estava mal das pernas, e o Rio tinha o Esquadrão da Morte. Passou o tempo e deu no que deu.

Um dos projetos mais vistosos da Aliança para o Progresso foi a construção da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. O projeto fazia a alegria do andar de cima. Havia uma favela no Morro do Pasmado, entre Botafogo e Copacabana. Tratava-se de tirar os moradores dos barracos, levando-os para um subúrbio da cidade. Construíram-se casas populares, instalou-se uma pequena réplica da estátua da Liberdade numa pracinha. A USAID botou US$ 25 milhões em dinheiro de hoje.

Passou o tempo, e no entorno da Vila surgiram mais de dez comunidades e as narcomilícias. Em 2018, a demofobia entrou na região com a cloroquina da ocasião: a intervenção do Exército, com a utilização de 1.400 soldados. Militares distribuíram flores no Dia da Mulher, e a Vila Kennedy deveria ter sido a vitrine das operações militares. Virou resort do Comando Vermelho, e dois anos depois drogas eram vendidas no pedaço em regime de drive-thru.

Madame Natasha

Madame Natasha faz qualquer coisa pelo meio ambiente, mas não participa de queimadas do idioma. Na quinta-feira, não houve reunião de cúpula de chefes de Estado. Houve, quando muito, um vídeo muito chato.

Desde sempre, as reuniões de cúpula reúnem governantes que às vezes discursam, mas sempre conversam reservadamente. Essa é a parte útil dos encontros. Na cúpula de Biden, houve só a parte inútil.

No mesmo dia, houve muito mais interesse e emoção com a plenária virtual do Supremo Tribunal Federal confirmando a suspeição do então juiz Sergio Moro.

Rascunho perdido

No rascunho que Ricardo Salles preparou para o discurso de Bolsonaro de quinta-feira, alguns países europeus seriam atacados

Os parágrafos foram para o arquivo.

A Europa livrou-se de uma boa.

Receio real

Jair Bolsonaro e seu pelotão palaciano estão convencidos de que há uma articulação para tirá-lo da cadeira.

Quando esse temor entra no palácio, o governo deixa de ter projeto.

Só isso explica que Bolsonaro tenha sido capaz de dizer que “o Brasil está na vanguarda dos esforços de parar o aquecimento global”.

Salles na mira

O ministro Ricardo Salles haverá de se dar conta de que a mais letal das encrencas em que se meteu foi a da joelhada que deu na Polícia Federal, com a demissão do delegado Alexandre Saraiva.

Para a corporação, Salles solidarizou-se com delinquentes. Nenhuma polícia do mundo deixa isso barato.

Braga Netto em 22

O general da reserva Walter Braga Netto, ministro da Defesa, defendeu o governo dizendo que “é preciso respeitar” o “projeto escolhido pela maioria dos brasileiros” para dirigir o país.

Fica combinado que ele continuará na mesma posição em novembro 2022 quando terminar a contagem dos votos da eleição presidencial.

Isolamento no ócio

Nos próximos quatro domingos, o signatário cumprirá um programa de isolamento com ócio.

Ricardo Noblat: O paradoxo Bolsonaro – entre a pandemia e a CPI da Covid

O presidente colhe o que plantou

Quatro ministros da Saúde depois e com a estagnação do ritmo de vacinas aplicadas porque não as comprou a tempo, o máximo que fez até aqui o governo Bolsonaro contra a pandemia da Covid foi montar um comitê especial para cuidar do assunto formado por representantes dos três poderes da República e sob o comando de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado.

Nos últimos 30 dias, o comitê instalado com toda pompa reuniu-se duas vezes e só produziu abobrinhas. Bolsonaro faz questão de manter-se diante dele. Não quer ouvir falar de máscara, lavar as mãos com álcool gel, e respeitar medidas de isolamento. Atrapalharia suas pregações diárias e passeios semanais, todos na direção contrária do que aconselha o comitê.

Prefere continuar insistindo com o uso da cloroquina e de outras drogas sem eficácia para combater o vírus – o tal do tratamento precoce que ele agora não chama pelo nome para não ter seus vídeos suspensos nas redes sociais. Ultimamente, deu para acenar com a intervenção do Exército contra qualquer tentativa de lockdown nacional ou de saques ao comércio.

De fato, o espantoso é que até agora, dado ao crescente número de desempregados e de pessoas que retornaram à condição de miseráveis, não se tenha notícia de atentados à ordem pública. Ao que tudo indica, Bolsonaro torce para que isso aconteça com a esperança de angariar novos poderes a pretexto de restabelecer o império da ordem e da lei. É o seu sonho.

Na outra ponta das preocupações do presidente está a CPI da Covid no Senado que será instalada na próxima terça-feira. Dos 11 membros da CPI, 6 são independentes e de oposição ao governo, e 5 mais ou menos governistas, a depender do andar da carruagem. Na verdade, a um ano das eleições gerais de 2022, ninguém ali está disposto a se imolar para salvar o mandato de Bolsonaro.

Cuide-se, Bolsonaro, portanto – e é o que ele passou a fazer mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Deu ordem ao general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, para que montasse uma força tarefa, composta por representantes de todos os ministérios, encarregada de coletar documentos e informações que possam ser usadas a favor do governo na CPI.

Estão sendo mapeados os funcionários e ex-funcionários do governo que poderão ser convocados a depor. E a eles será oferecido treinamento sobre como comportar-se e o que dizer em depoimentos e acareações. Dos ex-funcionários, o que inspira maior cuidados à força tarefa é o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, desempregado e um pote de mágoas.

Uma marca indelével do governo Bolsonaro é a de estar sempre correndo atrás do prejuízo semeado por ele mesmo. Dito de outra maneira e bem ao gosto dos nordestinos: o presidente está como um vira-lata sem dono e perdido em meio à festa do santo padroeiro de uma cidade, a pular assustado daqui para acolá a cada vez que uma bomba estoura perto dele.

Jamil Chade: Cúpula do Clima revelou que o Brasil encolheu

Bolsonaro descobriu que, sob seu Governo, não foi apenas a floresta que diminuiu. A sociedade encolheu, a expectativa de vida caiu, a economia contraiu, a comida no prato foi reduzida, o emprego desapareceu e as possibilidades de cruzar as fronteiras foram limitadas

Em dezembro de 2005, o mundo se reunia em Hong Kong para uma conferência sobre o comércio. Ali, regras seriam negociadas para permitir a construção de um sistema internacional mais equilibrado e uma base mais favorável para o desenvolvimento das economias em desenvolvimento.

Os olhos do mundo estavam fixados numa aliança improvável de países emergentes, o G-20, que insistia que as placas tectônicas do planeta precisavam começar a se mover.

Nunca contei essa história. Mas descobri que os principais ministros do grupo se reuniriam antes da conferência dar início para costurar uma estratégia. A meta era frear eventuais gestos da Europa e EUA para tentar manter seus indecentes subsídios agrícolas.

Também descobri que a sala reservada para a reunião tinha paredes extremamente finas e pensei que, se ocupasse uma sala ao lado e permanecesse em absoluto silêncio, poderia ouvir o que aquela reunião traria. Funcionou.

Mas o que também me deparei foi com a constatação de que praticamente só um país falava, só um país dava as cartas: o Brasil. A liderança era incontestável.

Não era uma condição exclusiva daquele governo. De fato, a postura de liderança do Brasil em debates internacionais conta com dezenas de episódios, independente da tendência política do Governo ou da situação econômica do país. Nos anos 80, fragilizado, a diplomacia do país marcou posição nas negociações comerciais em Punta del Leste.

No início dos anos 90 e ainda com uma democracia frágil, coube ao Brasil liderar de forma histórica os trabalhos da Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena. Coube ao embaixador Gilberto Sabóia coordenar o comitê de redação da Declaração e Programa de Viena, uma primeira chancela internacional ao papel da democracia brasileira no mundo.

O país era protagonista da construção de um novo mundo que permitisse um espaço digno às economias emergentes. Chegou a ser visto como arrogante por parceiros menores e duramente criticado por apertar a mão de ditadores na busca por acordos.

Mas sempre considerado como líder, o Brasil buscava desenhar seu futuro. Nem sempre funcionou e, em certos momentos, a diplomacia nacional tentou exercer um papel que ia além da real dimensão do país no palco internacional. Mas nunca pecou por não se aventurar por esse caminho.

Nesta semana, porém, a Cúpula do Clima organizada para recolocar os EUA no centro do debate internacional, mostrou uma nova realidade: a de um Brasil encolhido, escanteado.

O presidente Jair Bolsonaro foi estrategicamente colocado para falar longe do momento em que os principais líderes davam seu recado. Deixado para o final da fila e com a palavra dada apenas depois que Argentina, Bangladesh, África do Sul ou Ilhas Marshall fizeram seus discursos, Bolsonaro descobriu que não lidera e não influencia parceiros.

Coincidência ou não, Bolsonaro discursou quando Joe Biden já tinha abandonado o evento.

Na cúpula, o brasileiro foi o símbolo de um presidente acuado, pressionado e sem a capacidade de dar as cartas, justamente no momento em que a comunidade internacional desenha o mundo pós-pandemia. Para se defender, mentiu. E o mundo não acreditou.

Ele terá de provar agora seu discurso. E não bastarão ações por parte de sua milícia digital e nem mesmo uma live. A comunidade internacional quer ver resultados concretos e redução real do desmatamento, mês à mês.

Enquanto tentava vender uma imagem de credibilidade para a comunidade internacional, o Planalto descobria que, pela sua gestão da pandemia, certas regiões do Brasil já contam com mais mortes que nascimentos, algo inédito na história do país.

A sociedade encolheu, a expectativa de vida caiu, a economia contraiu, a comida no prato foi reduzida, o emprego desapareceu e as possibilidades de cruzar as fronteiras foram limitadas.

Bolsonaro, na Cúpula do Clima, descobriu que, sob seu Governo, não foi apenas a floresta que diminuiu. O Brasil também encolheu.

Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.

Marcus Pestana: O Brasil e as mudanças climáticas

O fato mais importante da semana foi a realização da Cúpula de Líderes sobre o Clima, reunindo quarenta chefes de governos, ato preparatório para a COP-26, a Conferência do Clima da ONU, que terá lugar em Glasgow, na Escócia, em novembro. Marca importante mudança de postura dos EUA, Joe Biden à frente, sobre as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, após o turbulento Governo Trump e sua postura negacionista frente às mudanças climáticas e suas consequências, que culminou com a saída dos EUA do Acordo de Paris firmado em 2015.

Nos últimos trinta anos, a agenda do desenvolvimento sustentável ganhou papel central no planejamento e nas ações de governos, da sociedade e das empresas. A consciência ecológica ganhou corações e mentes a partir do esgotamento de um modelo de crescimento urbano-industrial baseado em energias vindas dos combustíveis fosseis (carvão mineral, petróleo, gás natural, xisto betuminoso) e na intensa poluição do ar, das águas e da terra.

Para o Brasil se abre uma enorme oportunidade, mas há também riscos e ameaças. Tudo dependerá das escolhas que fizermos. Até a pouco, nosso país era protagonista no jogo político e diplomático na arena de discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Não foi à toa que a Cúpula Mundial, a RIO-92, se deu em terras brasileiras. Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do globo. Temos um dos melhores arcabouços legais na área ambiental. Temos um verdadeiro tesouro ecológico com uma das maiores biodiversidades do mundo e a maior floresta tropical do Planeta.

O atual governo, que chegou a namorar com o negacionismo ambiental de Trump, parece estar processando uma mudança de rota. Apresentou na Cúpula de Líderes a proposta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e antecipar em dez anos o compromisso de zerar as nossas emissões de gases poluentes. Na carta enviada à Biden, Bolsonaro falou em fortalecer os mecanismos de comando e controle, trabalhar na regularização fundiária, implementar o pagamento por serviços ambientais, trabalhar no zoneamento ecológico-econômico e promover a bioeconomia, transformando nossa fantástica biodiversidade em atividades geradoras de emprego e renda sustentáveis.

As palavras precisam agora encontrar consequências práticas. Não é “passando a boiada” tendo a pandemia como biombo ou nos alinhando com madeireiros e garimpeiros ilegais que chegaremos lá.

A transição para uma nova matriz energética não é nada fácil. Os países ricos dependem em 79% dos combustíveis fósseis. China, EUA, União Europeia, Índia e Rússia são responsáveis por 59% das emissões poluentes, o Brasil por 2,19%. As estratégias globais não podem passar por negar oportunidades aos países pobres e em desenvolvimento e nem pela taxação de importações que gerem barreiras comerciais. A parceria tem que ser pra valer, um jogo de ganha-ganha. E o Brasil pode ser um grande captador de investimentos ambientais se superar a armadilha ideológica do falso dilema entre soberania nacional e cooperação internacional.

Para quem quiser se aprofundar no diagnóstico e na agenda do desenvolvimento sustentável recomendo o artigo do ex-ministro do meio ambiente José Carlos Carvalho e da socióloga Aspásia Camargo, “Meio Ambiente e Sustentabilidade” (disponível em psdb.org.br/wp-content/uploads/2020/12/BRASIL-PÓS-PANDEMIA-FINAL.pdf).

*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)

George Gurgel: O Brasil, as comunidades indígenas e os desafios da sustentabilidade

Quando Pedro Alvares Cabral chegou à Bahia, em 1500, a população indígena brasileira era em torno de 3,5 milhões distribuída em quatro grupos linguístico-culturais: Tupi, Jê, Aruaque e Caraíba. Os Tupis eram os grupos dominantes e viviam ao longo do litoral.

A sociedade indígena era nômade, tinha um sistema de troca em forma de escambo e a divisão de trabalho entre os homens e as mulheres era baseada no sexo e na idade. Os homens preparavam a terra para a produção de alimentos, caçavam e pescavam. As mulheres semeavam, plantavam e faziam a colheita. Ainda faziam a fiação de algodão, teciam as redes, cuidavam dos animais domésticos e preparavam as raízes e folhas para a produção de cauim e os rituais. Havia uma atenção especial aos idosos e às crianças por eles representarem a história e a continuidade da comunidade.

As comunidades indígenas das Américas foram se transformando e se adaptando, ao longo de milhares de anos, a uma convivência com a natureza, da qual dependia sua existência física e espiritual. Assim viveram até à chegada dos colonizadores europeus que escravizaram, destruíram e transformaram completamente a vida dessas populações indígenas no continente americano.

A cultura dos colonizadores de produzir e acumular riquezas, de tudo virar mercadoria para Portugal e o comércio mundial já estabelecido entrou em choque com a vida nômade, de não acumulação de bens das comunidades indígenas. As relações iniciais de curiosidade e de trocas e de dependência dos portugueses aos índios para a sobrevivência ao longo do litoral brasileiro, foram se transformando em relações de conflitos entre os colonizadores e colonizados que passaram a ser obstáculo na ocupação da terra e, ao mesmo tempo em que os portugueses precisavam da força de trabalho indígena para o modelo de colonização extrativista que se implantava.

A partir das Capitanias hereditárias, distribuídas por D. João III, rei de Portugal, em 1534, ampliam-se consideravelmente esses conflitos e contradições do modelo de colonização imposto com as armas, a ferro, e a religião, com a exploração dos recursos naturais, cujo maior símbolo de devastação foi o pau-brasil. A construção de engenhos precisava de mão de obra escrava seguindo o modelo usado pelos portugueses nas Ilhas da Madeira e de São Tomé. Inicialmente, a escravização indígena se colocou como solução do modelo econômico a ser implantado no Brasil. A escravização africana é posterior, começando a ser significativa a partir de 1550, quando o tráfico de escravos passou a ser um lucrativo negócio, além da própria mão de obra escrava em si, substituta do trabalho escravo indígena.

Em 1549, Portugal criou o governo geral do Brasil e Tomé de Souza foi nomeado seu governador. Chegou a Salvador, em 1549, e construiu a primeira capital do país. Começou, desde então, o massacre das populações indígenas que se estende até a atualidade. Tomé de Souza orientava o seu governo a destruir as aldeias, matar e punir rebeldes, de maneira exemplar. Os governos gerais continuaram com esse genocídio e o de Mem de Sá ficou conhecido como o mais violento de todos do período, vangloriando-se da destruição das aldeias, através de incêndios e utilizando até balas de canhão contra as populações indígenas. Junte-se a essa situação a imposição cultural e religiosa trazida pelos portugueses, obrigando as comunidades indígenas às mudanças de hábitos culturais e espirituais consolidados há milênios.

Desde então, em toda a América e no Brasil, foi consolidado um modelo colonial com o predomínio e a lógica do terror das armas, da imposição religiosa e enfermidades não conhecidas até então no continente americano, sempre é bom lembrar nestes tempos de Pandemia, a exemplo da gripe, trazidas pela colonização europeia que dizimou milhões de índios em todo o nosso continente e em nosso País.

Aqui, a expansão do domínio colonial para o interior, a criação de gado e a exploração de ouro e de diamantes deram a tônica de conquista do território e a continuidade do extermínio das aldeias indígenas, iniciada na ocupação do litoral atlântico e que se expandiu com o ciclo da cana de açúcar.

São estes os fundamentos originais da sociedade brasileira, desde o período colonial, que continua no Império e na República, juntos com a escravização africana, os quais ajudam a entender como foi construída a sociedade brasileira, os conflitos e as contradições atuais.

A Constituição de 1988 consagrou o princípio de que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Portanto, o direito deles à propriedade da terra independe do reconhecimento formal. A definição está no parágrafo primeiro do artigo 231 da Carta Magna: são aquelas terras “por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”, observando, no artigo 20, que as terras indígenas são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Ela estabeleceu também um prazo para a demarcação de todas as Terras Indígenas: 5 de outubro de 1993, o que não ocorreu até hoje. Assim, estas comunidades no Brasil continuam a lutar por seus direitos histórica e atualmente desrespeitados pelos governantes e uma boa parte da sociedade brasileira.

Segundo os resultados preliminares do IBGE (2010), nossa população indígena hoje é de 817.963 pessoas, das quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Vive a maioria de maneira precária, com muitos povos indígenas com suas terras ainda a serem demarcadas, em todo o território brasileiro.

Qual é a responsabilidade e os compromissos da sociedade brasileira frente à realidade atual das nossas comunidades indígenas? O que cada um de nós pode fazer para mudar esta realidade?

São questões a serem enfrentadas por todos os brasileiros e brasileiras se quisermos efetivamente superar esta atual realidade, em plena Pandemia.

Como dialogar e construir alternativas a esta realidade com a própria população indígena, respeitando a sua cultura e a sua maneira de ser e existir hoje no Brasil?

Os mecanismos constitucionais existentes e o modelo da FUNAI atendem às expectativas dessas comunidades indígenas? Como anda a escuta e o diálogo dos governos federal, estadual, municipal e da própria sociedade civil em relação a estas comunidades?

A realidade atual do Brasil é caótica frente à crise econômica e de saúde pública que estamos vivendo. Cenas de horror, de mortes por falta de leitos hospitalares, de oxigênio, de assistência médica em geral, inclusive na área privada, colocam, nesse segundo ano de Pandemia, a incapacidade dos Governos Federal, dos Estados e dos Municípios e da sociedade civil, de construir um programa consensual para o enfrentamento dos problemas urgentes desnudados pela Covid-19. As estatísticas de milhões de contaminados, chegando a 400 mil mortes, são espetacularização diariamente pelos meios de comunicação e continuam invadindo nossas casas.

O que podemos fazer?

O Governo Federal, principal responsável pela Política Nacional de Combate à Pandemia, não aponta caminhos para enfrentar efetivamente a crise sanitária que estamos vivendo, o que só faz agravar a situação. As falsas narrativas e os embates entre os entes federativos não resolveram e nem vão resolver a difícil realidade que estamos vivendo.

No Brasil, como sempre, os que mais precisam do Estado ficam abandonados à própria sorte. As comunidades indígenas, como a sociedade em geral, procuram reagir colocando a urgência dos problemas cotidianos já enfrentados anteriormente e os a serem enfrentados em razão da Pandemia. A Sociedade pode e deve ser cobrada no processo de construção de uma alternativa democrática a esta triste realidade brasileira, desnudada pela Covid-19.

As comunidades indígenas devem ser parceiras nesta construção. Qual deve ser o nosso diálogo com elas?

Elas têm muito a nos dizer em relação à natureza, à preservação da nossa biodiversidade, dos nossos rios, na alimentação, na música, na dança e na cultura brasileira em geral. É são fundamento no uso e na preservação dos nossos ativos naturais de um Brasil que pode e deve potencializar essas vantagens comparativas a favor de uma sociedade sustentável, com uma economia de baixo carbono, de inclusão social e de preservação da nossa exuberante natureza tropical, incorporando conhecimentos ancestrais em diálogo com outras culturas nacionais, apoiados no conhecimento cientifico e tecnológico a favor da própria comunidade indígena e de toda a sociedade brasileira.

Ainda é possível?

Os desafios são políticos, econômicos e sociais. A curto prazo, urge a realização de um Programa Nacional de Vacinação que, com a urgência devida, proteja a todos os brasileiros e brasileiras, ainda este ano, evitando assim o aumento vertiginoso do número de contaminados e mortos, como vem acontecendo desde o início da Pandemia, inclusive de maneira preocupante nas próprias comunidades indígenas. São questões imediatas a ser enfrentadas pelos que detêm mandatos, pela Federação e por toda a sociedade brasileira.

Portanto, é possível a construção de uma alternativa para enfrentar e superar os nossos desafios históricos e atuais, abrindo o diálogo necessário entre as forças democráticas, no caminho de uma pauta reformista que leve a um efetivo enfrentamento dos problemas econômicos, sociais e ambientais vividos pelas comunidades indígenas no Brasil.

Finalmente, há que se considerar a necessidade de uma visão sistêmica no processo de construção das políticas públicas no Brasil e no enfrentamento da própria questão indígena, considerando as suas especificidades culturais e regionais. Colocando como imperativo a escolha de prioridades, através de dialogo permanente entre as comunidades indígenas, os governantes e a sociedade em geral precisam garantir a implementação de políticas públicas voltadas para essas comunidades, articuladas às políticas públicas em geral, sob responsabilidade municipal, estadual e federal com foco na melhoria do bem-estar das comunidades indígenas e de toda a sociedade brasileira.

Os desafios econômicos, sociais e ambientais da sociedade brasileira devem ser enfrentados ampliando a nossa capacidade de diálogo e de construção de pactos políticos que avancem e consolidem a democracia brasileira no caminho de transformar a nossa injusta realidade política, econômica e social para uma governança que se quer democrática e realizadora das mudanças necessárias durante e pós-pandemia.

Assim, o enfrentamento da situação indígena e as suas especificidades devem ter visibilidade nacional e regional com a criação de mecanismos institucionais de acompanhar e avaliar permanentemente a realidade das comunidades indígenas no Brasil, fortalecendo essas comunidades nas relações entre si e os entes da Federação no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, desafiando os aborígenes e o poder público em geral à construção de novas relações entre os atores políticos, econômicos e sociais da Federação, na busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental das comunidades indígenas como parte integrante da sociedade brasileira, considerando a nossa rica diversidade cultural e espiritual.

Seremos capazes?

*George Gurgel de Oliveira, professor da UFBa, da Oficina da Cátedra da UNESCO-Sustentabilidade e do Conselho do Instituto Politécnico da Bahia.

Pesquisador do Ipea aponta “impactos de ordem moral” da pandemia da Covid

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, Mauro Oddo Nogueira diz que “ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Tornar visíveis os invisíveis, admitir que parte da inflação é consequência de elevação do dólar e indefinições sobre o novo auxílio emergencial são impactos de ordem moral que rondam o Brasil.

A avaliação é do pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mauro Oddo Nogueira. Ele é autor de artigo para a revista mensal Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e ligada ao Cidadania.

A revista tem acesso gratuito no site da fundação. Em relação ao primeiro impacto de ordem moral, segundo Nogueira, houve susto generalizado quando cerca de 60 milhões de pessoas se apresentaram para receber o auxílio emergencial após a eclosão da pandemia da Covid-19.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

“A despeito desse contingente de concidadãos aparecer claramente nas bases estatísticas – como a Pnad Contínua do IBGE, por exemplo – e ser objeto de numerosos estudos e publicações científicas, parece que os gestores públicos e a mídia em geral os desconheciam”, afirma o pesquisador do Ipea.

O segundo impacto moral, acrescenta ele, está condicionado a se admitir como verdadeira a hipótese que muitos economistas têm defendido: “parte da inflação – especialmente dos gêneros alimentícios – é consequência da elevação do dólar”.

E parte disso, conforme analisa na revista da FAP, decorre da pressão de demanda sobre itens de consumo, como leite, arroz e feijão, entre outros, resultado dos efeitos positivos do auxílio emergencial sobre a renda das pessoas.

Trocando em miúdos

“Ocorre que tais produtos são classificados como bens com elasticidade-renda da demanda menor ou igual a zero”, diz. “Trocando em miúdos, trata-se daquelas coisas que as pessoas não compram mais porque estão ganhando mais. Trocando mais em miúdos ainda, ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”, explica.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Em alguns casos, segundo o artigo publicado na Política Democrática Online de abril, até se compra menos desses produtos porque os substitui por outros mais caros. “Esse comportamento da elasticidade só não se verifica na situação em que a renda anterior do indivíduo não era suficiente para que adquirisse esses tais alimentos ‘básicos’”.

De acordo com o doutor pela UFRJ, admitir a veracidade desse componente inflacionário é reconhecer o nível de miséria a que estão submetidos milhões de brasileiros e que se traduz em uma amarga palavra de quatro letras: fome.

“Comida no prato dos filhos”

O terceiro impacto moral, segundo o artigo da Política Democrática Online, tem origem nas indefinições que se arrastaram por semanas. Nas idas e vindas em relação à sua renovação, valores que serão concedidos, critérios de elegibilidade, data de início e duração.

“Esse impacto moral é bem mais simples de se compreender. Basta que a gente se coloque no lugar de quem depende desse dinheiro para colocar comida nos pratos de seus filhos”, afirma o pesquisador do Ipea.

Além da análise de Nogueira, a edição de abril da Revista Política Democrática Online também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigo de política nacional, política externa, cultura, entre outras, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Leia também:

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

El País: 2021 - Ano decisivo na luta climática

Uma pandemia que o relegou a um segundo plano, o retorno dos EUA como ator fundamental e as pressões por uma recuperação verde confluem em um momento histórico para o meio ambiente

Manuel Planelles, El País

Os alarmes não deixaram de soar apesar da pandemia. E António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), está ficando sem palavras duras para advertir para as consequências desta crise climática planetária. Nesta semana falou de um cenário “aterrador” ao referir-se ao último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essa agência da ONU publica suas avaliações anuais há 28 anos e a conclusão é cristalina: as evidências e os impactos do aquecimento global estão se acumulando. Por exemplo, 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados, lembrou a OMM. Os outros foram 2016 e 2019.

Se a tendência continuar, 2021 será outro ano mais quente do que o normal. Como lembra Freja Vamborg, cientista do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia, os últimos seis anos foram os seis mais quentes desde o início dos registros confiáveis. Será quente, mas também deveria ser um ponto de inflexão na luta climática, como pedem as ONGs, a ONU e outras instituições internacionais e governos. “Verdadeiramente”, enfatizou Guterres na segunda-feira, “este é um ano crucial para o futuro da humanidade.” A pandemia fez com que duas importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas para este ano de 2021: a cúpula do clima que aconteceria em Glasgow (Reino Unido) e a reunião sobre biodiversidade de Kunming (China). Além disso, a pandemia tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Mas o coronavírus não acabou com o problema. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, “a desaceleração da economia relacionada à pandemia não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos”.https://datawrapper.dwcdn.net/MopwE/3/

Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris. Mas, quando 2020 terminou, apenas 75 dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante. Também pela volta à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, cujo presidente organizou uma cúpula do clima que começa hoje, coincidindo com o Dia da Terra, com os 40 principais presidentes e chefes de Estado do mundo para oficializar sua volta. Nessa reunião apresentará suas metas de redução de emissões até 2030, ou seja, para a década que é considerada a mais importante nos esforços que o ser humano deve fazer para reverter o problema que gerou com suas emissões.

Aumento das emissões

Os registros oficiais de temperatura usados pela OMM e por outros organismos científicos remontam a 1850, no início da era industrial, quando começou a queima em larga escala de combustíveis fósseis para alimentar o desenvolvimento econômico. Quando esses combustíveis são queimados, produzem gases de efeito estufa que se acumulam em grande parte na atmosfera e superaquecem o planeta. O principal desses gases é o dióxido de carbono (CO₂) e durante a pandemia essas emissões caíram. Mas, como os especialistas alertaram desde o início, após a queda haverá um aumento porque o declínio aconteceu devido à desaceleração econômica e não a uma mudança estrutural que modificou a forma como o mundo alimenta seus automóveis ou gera sua eletricidade. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de CO₂ relacionadas à energia crescerão cerca de 5% em 2021, o que seria o segundo maior crescimento registrado até agora. O anterior aconteceu em 2010, depois da grande crise financeira.

Cerca de metade do CO₂ emitido acaba se acumulando na atmosfera —o restante é absorvido pelos oceanos e pela vegetação terrestre. Essa acumulação atmosférica, a maior dos últimos 800.000 anos segundo a OMM, leva ao aumento das temperaturas e da intensidade e quantidade de fenômenos extremos como secas, inundações e fortes tempestades. “Os indicadores mundiais mostram que as temperaturas médias dos últimos cinco anos são as mais altas já registradas: 1,2º grau centígrado acima da média do período 1850-1900”, aponta um relatório que o serviço Copernicus, um programa de monitoramento dos efeitos do aquecimento da UE, apresenta nesta quinta-feira.

Esforços insuficientes

O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que a partir de 2050 estas teriam de desaparecer. O objetivo geral é que o aumento da temperatura, que já está em 1,2º grau, não ultrapasse os dois graus em relação aos níveis pré-industriais. E, na medida do possível, que não supere 1,5º grau.

O problema é que os planos de redução dos países atuais levarão a um aumento de mais de três graus. É por isso que os Estados devem aumentar suas metas de redução. Alguns já o fizeram, como a União Europeia, que passou de uma diminuição até 2030 de 40% para 55% —algo que será estabelecido numa lei do clima— em relação a 1990, e o Reino Unido, que prometeu reduzir 68% no final desta década. Esses objetivos estariam alinhados com o roteiro traçado pela ONU para cumprir o Acordo de Paris, que determina que os gases de efeito estufa globais sejam reduzidos em 45% em 2030 em relação a 2010. O problema é que a Europa, com ou sem o Reino Unido, tem cada vez menos peso nas emissões mundiais —não chega nem a 10%— embora seja um dos responsáveis históricos pelo aquecimento por ter sido pioneira na revolução industrial.

A volta dos Estados Unidos

O problema neste momento envolve principalmente dois atores: Estados Unidos e China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. A China, o principal emissor global há mais de uma década, resiste há anos a ser equiparada aos países desenvolvidos em relação às obrigações de redução de emissões. Suas metas são muito menos severas do que as da UE: atingir o pico de emissões antes de 2030 e, a partir daí, reduzi-las. Mas, no final do ano passado, comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono (emitir tanto quanto retira da atmosfera) até 2060.

Os Estados Unidos são uma incógnita. Embora seu novo presidente, o democrata Joe Biden, tenha dado sinais claros de querer colocar a luta contra a mudança climática no centro de sua política, a verdade é que os Estados Unidos não têm sido um parceiro confiável nesta batalha internacional se observarmos seu histórico de desistências. Primeiramente, o pais se desvinculou do Protocolo de Kyoto no início do século. E, já com Donald Trump como presidente, ignorou o Acordo de Paris, pacto que foi assinado em 2015 e cujos instrumentos jurídicos tiveram de ser amplamente suavizados para que os EUA o ratificassem. Talvez por isso, quase todas as vezes que a China intervém em um fórum internacional sobre aquecimento insiste que cumpre o que assina e o que se compromete.

Coincidindo com o Dia da Terra, Biden convocou para esta quinta e sexta-feira uma reunião com 40 presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que não compareceram dirigentes que não demonstraram compromisso contra a mudança climática, os Estados Unidos decidiram convidar líderes controvertidos como o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nessa cúpula o presidente norte-americano deve apresentar sua meta de redução de emissões para 2030, que rondaria os 50% em relação aos níveis de 2005 —ano em que os EUA atingiram seu pico de emissões—, segundo informação vazada até agora aos grandes veículos de comunicação norte-americanos. Isso significaria dobrar a meta estabelecida por Obama antes de assinar o Acordo de Paris. E envolverá um grande processo de descarbonização (abandono do uso de derivados de petróleo, carvão e gás) da economia norte-americana com atenção especial ao setor elétrico e, principalmente, aos transportes. Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International, esclarece: “Para ser considerado um líder climático, Biden precisa eliminar gradualmente os combustíveis fósseis em seu país e no exterior.” Isso significa acabar com os subsídios ao poderoso setor de combustíveis fósseis. A outra questão em que se espera o retorno dos Estados Unidos é em relação ao financiamento climático: os recursos que os países desenvolvidos aportam para que os menos ricos façam frente aos efeitos do aquecimento. Até a chegada de Trump, os EUA eram o principal doador internacional.

Recuperação ainda pouco verde

A pandemia tirou a mudança climática do foco principal e levou ao adiamento das cúpulas da ONU; no entanto, os planos bilionários de recuperação dos países podem significar uma aceleração da descarbonização da economia mundial, como vários organismos internacionais vêm insistindo há meses.

No momento, o balanço é bastante discreto. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) monitora as ajudas e estímulos que estão sendo lançados pelos governos dos 43 países membros desse organismo, entre eles EUA, China e União Europeia. A conclusão é que 336 bilhões de dólares (aproximadamente 1,87 trilhão de reais) destes fundos covid-19 têm um claro impacto ambiental positivo. Representam 17% do gasto total na recuperação até agora. O problema é que uma quantia semelhante de recurso foi gasta em atividades que têm um impacto ambiental negativo ou misto, na melhor das hipóteses. Os dois terços restantes do auxílio à recuperação ainda não foram classificados pela OCDE. Do seu desenvolvimento e dos recursos públicos que virão dependerá em grande parte que este 2021 realmente se torne um ano crucial na luta contra a crise climática.

Demétrio Magnoli: Vírus verde e amarelo

Entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global

Sob a hashtag #VariantBresilien, a xenofobia contra brasileiros espalha-se pelas redes sociais e as ruas da França. Na nossa língua comum, difunde-se também em Portugal (Folha, 17/4). O vírus tem pátria?

No auge da nossa segunda onda pandêmica, entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global. “O Brasil é uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto”, disse Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz, obtendo eco entre divulgadores científicos pop e comentaristas de jornais e TV. É asneira —mas uma daquelas asneiras que se quer inteligente.

A fogueira da pandemia chegou ao Ocidente pelo túnel da Lombardia. Na época, ninguém teve a ideia de rotular a Itália como “ameaça à humanidade”. Depois, o incêndio tomou a Europa, antes de atingir níveis assombrosos nos EUA —e, felizmente, o rótulo repulsivo permaneceu sem uso. Por que o Brasil, não os outros?

Vírus sofrem mutações. As mutações surgem por acaso, fixando-se segundo as regras da seleção natural. Variantes mais contagiosas, possivelmente mais letais, do coronavírus emergiram no Reino Unido, na África do Sul, nos EUA. O Brasil é o berço da P.1, que circula também no Chile, na Argentina e no Uruguai. Nas ilhas britânicas, identificou-se a B.1.1.7, hoje predominante na Europa e, talvez, nos EUA. A sul-africana B.1.351 parece resistir à vacina da AstraZeneca. O que há de singular com o Brasil?

As variantes se difundem sem precisar viajar em aviões, navios ou automóveis, pelo fenômeno da convergência evolutiva que propicia o aparecimento independente de mutações similares em regiões geográficas diferentes. A Índia ultrapassou o Brasil e lidera as estatísticas globais de contágio. Lá, identificou-se a B.1.617, que carrega 13 mutações. #IndianVariant, vamos brincar de xenofobia?

No rastro dos atentados jihadistas do 11 de setembro de 2001, o Ocidente aprendeu a lição abominável de associar o terror à figura do estrangeiro muçulmano. Duas décadas depois, sob a pandemia, estreia uma versão adaptada do filme antigo que associa um letal inimigo invisível aos estrangeiros. Trump escreveu o roteiro básico; discípulos distraídos o imitam, introduzindo mudanças ajustadas às suas próprias agendas políticas.

O ex-presidente americano inventou o “vírus chinês”, correlacionando uma nação a um agente infeccioso submicroscópico com a finalidade de cobrir o fracasso sanitário de seu governo. No Brasil, o cordão de puxa-sacos liderado por Bolsonaro e Ernesto Araújo reproduziu, à exaustão, o álibi xenófobo trumpiano. Um ano depois, antibolsonaristas operam com o mesmo bisturi, apelando à deturpação do discurso científico para identificar uma nação a variantes daquele agente infeccioso.

Trump disseminou a tese conspiratória de que o vírus foi fabricado num laboratório chinês, do qual teria escapado para contagiar o mundo. O tema do Brasil como ameaça biológica planetária bebe na mesma fonte e repete um refrão similar. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais. Isso é sobre o mundo.” (Miguel Nicolelis). “O país está se tornando uma ameaça global à saúde pública.” (Pedro Hallal).

Se o fim é virtuoso, por que se preocupar com os meios? Que tal proceder como Trump, quando se trata de alertar sobre a onda epidêmica avassaladora no Brasil, denunciar o negacionismo sem fim do governo federal, salvar vidas? A resposta é que, depois da pandemia, ainda haverá um mundo —e seus contornos políticos serão largamente definidos pelos conceitos cristalizados nesses meses sombrios.

Uma coisa é marcar a testa de Bolsonaro com o sinete da vergonha; outra, bem diferente, é traçar um círculo sanitário ao redor dos brasileiros. O vírus não tem pátria. Pandemias não têm hino ou bandeira. #IndianVariant, é por aí que queremos ir?

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, José Luis Oreiro cita patologia grave do país

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O professor de Economia da Universidade de Brasília (UnB) José Luís Oreiro diz que a diretoria do Banco Central parece ter sido “infectada com o vírus do ‘populismo cambial’, endêmico tanto entre os economistas ortodoxos, como em parte da heterodoxia brasileira”.

A avaliação dele está em artigo publicado na revista Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A publicação tem acesso totalmente gratuito no site da entidade.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

O chamado “populismo cambial”, de acordo com o economista, tem a seguinte ideia: “elevações da taxa Selic levam a uma apreciação do câmbio, que permite uma redução da inflação, a qual leva a um aumento do salário real e do consumo das famílias. Dessa forma, um aumento da Selic seria compatível com a recuperação do nível de renda e emprego”.

“Perda de dinamismo”

Essa política, segundo o economista, foi adotada durante os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (2003/2007 e 2007/2010). “O resultado foi desindustrialização e perda de dinamismo econômico”, afirma o autor do artigo na revista Política Democrática Online de abril.

Na avaliação de Oreiro, a decisão do Banco Central de aumentar a taxa Selic em 0,75% em março passado, no contexto da maior crise econômica da história do Brasil, foi a prova cabal de que o país ainda não se livrou da armadilha juros-câmbio.

“Patologia grave”

A sociedade brasileira, de acordo com o professor da UnB, tem uma patologia grave. “Ela se mostra refratária a aprender com os inúmeros erros que vem cometendo nos últimos 40 anos”, observa.

“Trata-se da incapacidade de nossa sociedade, e particularmente dos economistas ditos ‘ortodoxos’, de reconhecer o estrago que a combinação entre juros altos e câmbio sobrevalorizado tem causado ao tecido produtivo da economia brasileira desde o início do Plano Real e mantido, quase incólume, durante as sucessivas administrações petistas”, diz.

Mais detalhes do artigo de Oreiro podem ser vistos, na íntegra, na versão flip da revista Política Democrática Online de abril. A publicação também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigos de política nacional, política externa, cultura, entre outros, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Leia também:

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

Malu Gaspar: Meta que Bolsonaro prometeu melhorar na Cúpula do Clima não existia

Em seu discurso na Cúpula do Clima, Jair Bolsonaro improvisou a redução de uma meta ambiental que, na prática, nunca chegou a existir

Até ontem, o Brasil nunca havia se comprometido a neutralizar suas emissões de carbono em 2060, como o presidente sugeriu em seu discurso. Na mais recente manifestação formal sobre o tema, protocolada na Organização das Nações Unidas em dezembro, o país apenas dá um “indicativo de longo prazo” de que poderia chegar lá.

A data de 2060 foi mencionada em um documento oficial de compromisso, conhecido como NDC, protocolado 22 dias antes da data final para cada país entregar à ONU sua lista quinquenal de compromissos contra o aquecimento global.

Nele, a diplomacia brasileira fixou metas numéricas para a redução da emissão de carbono até 2030 e indicou que, a continuar nesse ritmo, o país poderia chegar à neutralidade em 2060. A neutralização das emissões acontece quando o país emite apenas o volume de gases que provocam o efeito estufa equivalente ao que consegue retirar da atmosfera.

Na ocasião, porém, os diplomatas fizeram um alerta que já antecipava o discurso de Bolsonaro nesta Cúpula: “A definição final de qualquer estratégia de longo prazo para o país, em particular o ano em que a neutralidade climática pode ser alcançada, vai depender no entanto do bom funcionamento dos mecanismos previstos no Acordo de Paris”. Traduzindo: pode ser ainda mais ousado no futuro se o dinheiro prometido pelos países ricos chegar.

O documento de dezembro também havia eliminado uma das metas mais relevantes assumidas pelo Brasil em 2015, que Bolsonaro ontem resolveu ressuscitar: zerar o desmatamento ilegal até 2030.

O novo tom no discurso de Bolsonaro acontece num momento em que seu governo está sob intensa pressão internacional para mudar a política ambiental. Vários fatores pesam contra o Brasil.

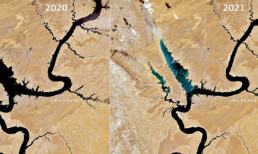

Nos dois anos de governo de Bolsonaro, o desmatamento cresceu e alcançou, em 2020, a maior devastação em 12 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofre críticas e protestos de fiscais do Ibama e do ICMBio, ONGs, lideranças indígenas e, mais recentemente, até da Polícia Federal.

Também afetou a credibilidade do Brasil o malogro do Fundo Amazônia, que tem R$ 2,9 bilhões doados pela Alemanha e pela Noruega travados no BNDES por falta de consenso com o governo brasileiro sobre a forma de gerir e aplicar os recursos.

O ministro do meio ambiente fazia questão de vetar o acesso de entidades da sociedade civil, estados e municípios aos recursos, e não aceitava as regras de governança impostas pelos financiadores.

Além disso, o presidente brasileiro perdeu seu principal aliado no cenário mundial com a derrota, nos Estados Unidos, de Donald Trump para Joe Biden -- que fez questão de deixar a reunião minutos antes de Bolsonaro falar.

Nesta quinta, EUA, Reino Unido e Noruega anunciaram a criação de um novo fundo de US$ 1 bilhão para o combate ao desmatamento de florestas tropicais. É o mesmo valor que Salles pretendia obter nesta cúpula em doações para o Brasil.

Mas, diferentemente do que foi feito na criação do Fundo Amazônia, o dinheiro desta vez só virá como compensação para resultados. Com seguidos recordes nas taxas de desmatamento, o país não terá acesso a esses recursos tão cedo.

Apesar do discurso, na prática ainda vigora no cenário internacional a desconfiança expressada pelo secretário de estado americano, John Kerry, quanto à nova meta de Bolsonaro: "Isso funciona para nós. A questão é se eles farão o que têm que fazer". Ou pelo próprio vice-presidente Hamilton Mourão: "Em 2060, estaremos todos mortos. Tem é que reduzir o desmatamento agora".