ONU

Mudanças climáticas: veja 5 grandes resultados do relatório do IPCC

Enchentes e eventos extremos se tornarão mais intensos e frequentes a cada fração de aquecimento na temperatura do planeta

Kelly Levin, David Waskow e Rhys Gerholdt / WRI Brasil

As manchetes recentes relacionadas ao clima extremo parecem ter saído de um livro de ficção científica: mesmo os países mais ricos do mundo não conseguem controlar incêndios generalizados – que estão queimando até o Ártico. Inundações mortais na Alemanha e na Bélgica em julho de 2021 destruíram completamente edifícios e carros, e mais de 1.000 pessoas continuam desaparecidas. Centenas morreram em enchentes na China. O noroeste dos Estados Unidos, conhecido por seu clima frio, atingiu mais de 38°C por vários dias. E o Ártico perdeu uma área de gelo marinho equivalente ao tamanho da Flórida entre junho e meados de julho de 2021.

Essas mudanças estão acontecendo com um aquecimento médio de apenas 1,1°C em relação aos níveis pré-industriais. O mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o órgão de maior autoridade do mundo em ciência do clima, conclui que isso é apenas uma amostra do que está por vir.

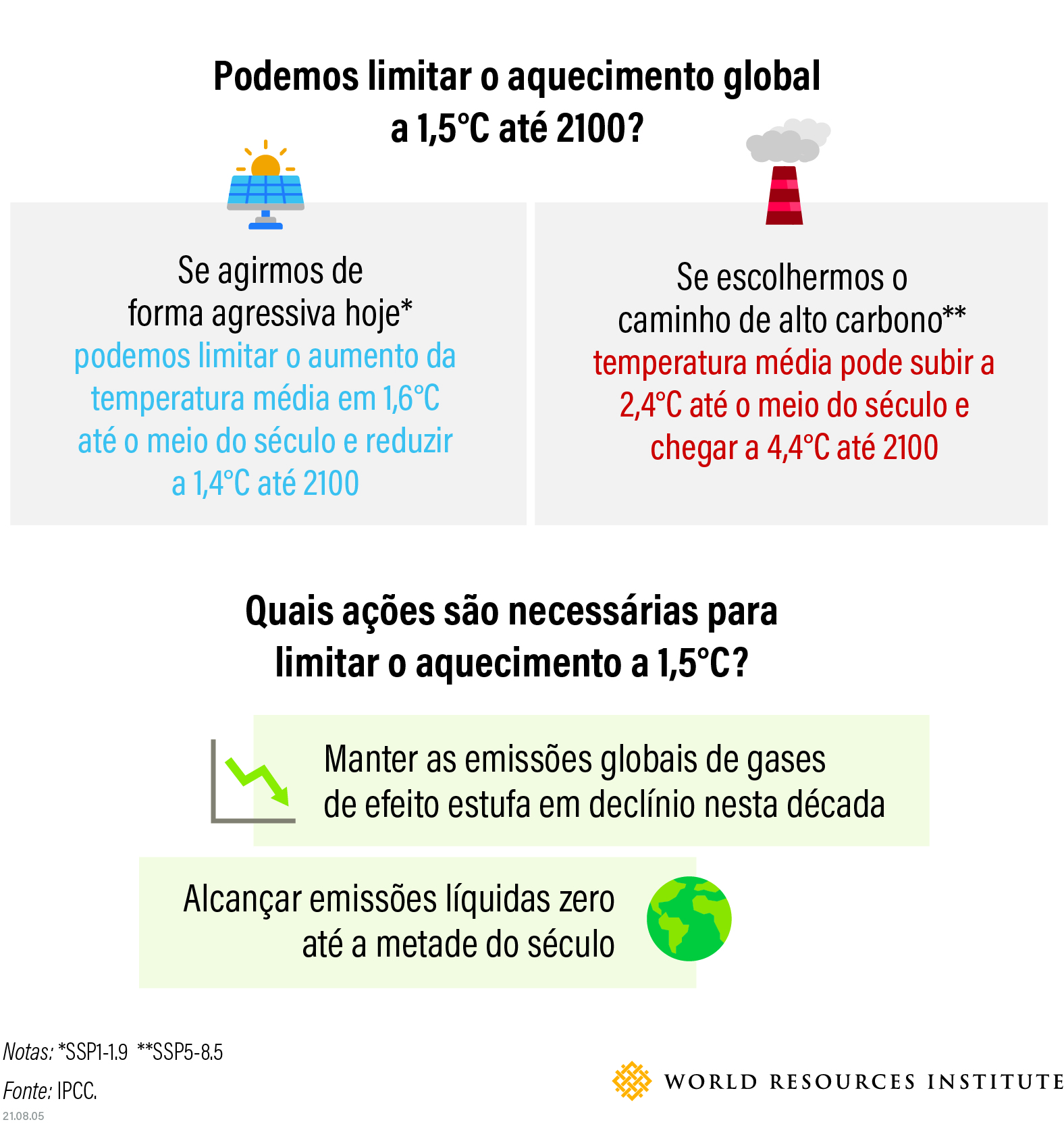

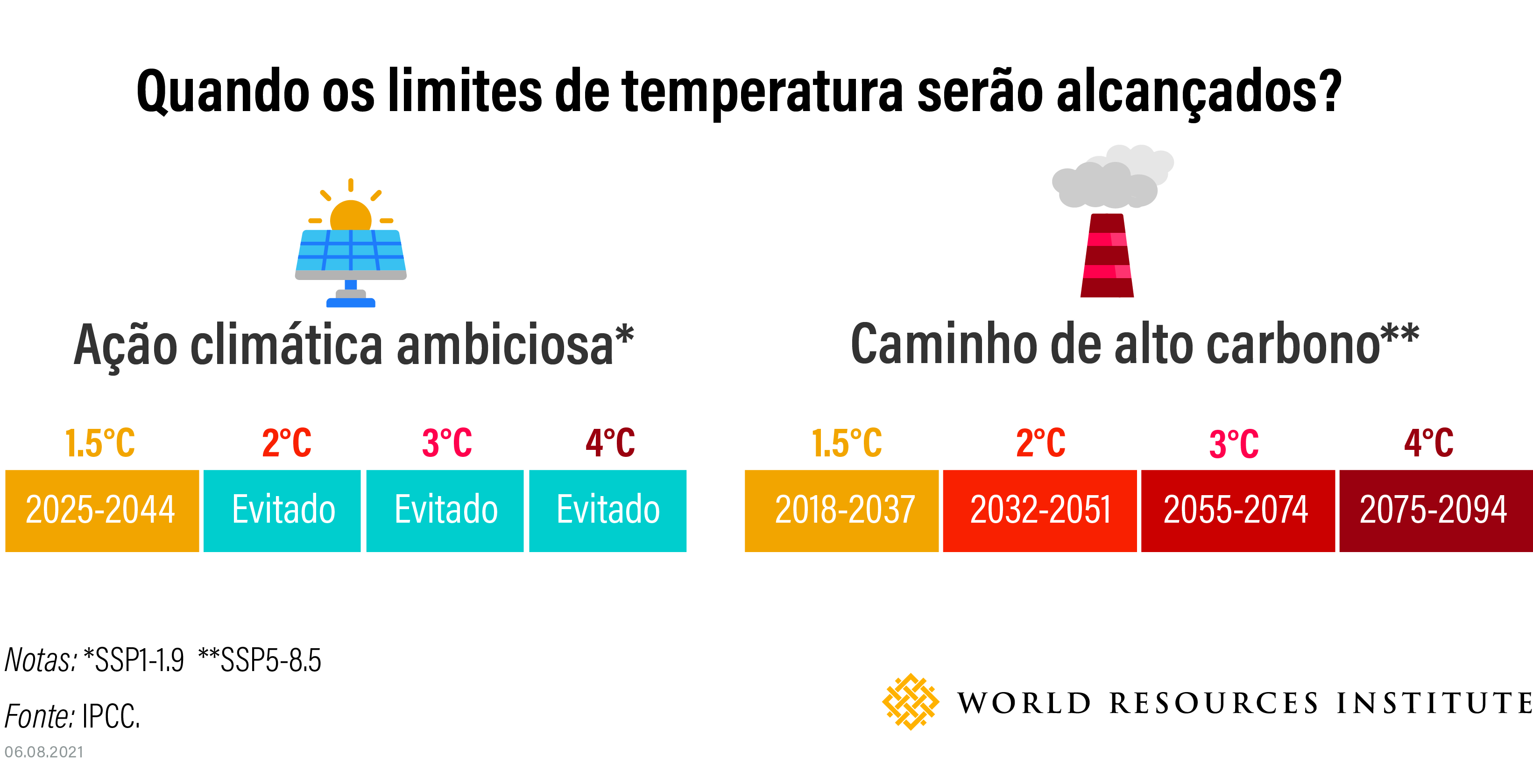

O sexto relatório do Grupo de Trabalho I do IPCC mostra que o mundo provavelmente atingirá ou excederá 1,5 °C de aquecimento nas próximas duas décadas – mais cedo do que em avaliações anteriores. Limitar o aquecimento a este nível e evitar os impactos climáticos mais severos depende de ações nesta década.

Somente cortes ambiciosos nas emissões permitirão manter o aumento da temperatura global em 1,5°C, o limite que os cientistas dizem ser necessário para prevenir os piores impactos climáticos. Em um cenário de altas emissões, o IPCC constata que o mundo pode aquecer até 5,7°C até 2100 – com resultados catastróficos.

Claro, cada fração a mais de aquecimento vem com consequências mais perigosas e caras. Em apenas uma década, estaremos olhando para as manchetes apocalípticas de hoje pensando em como as coisas estavam estáveis em 2021.

O relatório oferece aos ao mundo uma visão clara do estado atual das mudanças climáticas e descreve as ações transformadoras que os governos devem tomar para evitar um futuro calamitoso. Aqui estão cinco coisas que você precisa saber:

1) Estamos a caminho de atingir 1,5 °C de aquecimento mais cedo do que o previsto anteriormente

Nos cenários estudados pelo IPCC, há mais de 50% de chance de que a meta de 1,5°C seja atingida ou ultrapassada entre 2021 e 2040 (há uma estimativa central para o início de 2030). O período de 2021-2040 é uma década anterior ao intervalo estimado pelo IPCC no Relatório Especial sobre o Aquecimento Global de 1,5°C devido a estimativas maiores de aquecimento histórico e de aquecimento futuro de curto prazo. Em um cenário de altas emissões, o mundo atinge o limite de 1,5°C ainda mais rapidamente (2018-2037).

Se o mundo seguir um caminho de alto carbono (SSP5-8.5), o aquecimento global poderá subir para 3,3-5,7°C acima dos níveis pré-industriais no final do século. Para colocar isso em perspectiva, o mundo não experimentou um aquecimento global de mais de 2,5°C nos últimos 3 milhões de anos.

Ao mesmo tempo, o relatório mostra que, mesmo com medidas rigorosas de redução de emissões, já induzimos muito aquecimento no sistema climático. É certo que vamos enfrentar eventos climáticos extremos mais perigosos e destrutivos do que vemos hoje, o que ressalta a necessidade de investir muito em resiliência.

2) Limitar o aquecimento global a 1,5°C até o final do século ainda está ao nosso alcance, mas requer mudanças transformadoras

Por outro lado, se o mundo tomar medidas muito ambiciosas para conter as emissões na década de 2020, ainda podemos limitar o aquecimento a 1,5°C até o final do século. Este cenário inclui um pico potencial de 1,6°C entre 2041 e 2060, após o qual as temperaturas caem abaixo de 1,5°C até o final do século.

Mudanças de pequena escala não serão suficientes, vamos precisar de ações rápidas e grandes transformações.

O orçamento de carbono restante – a quantidade total que podemos emitir e ainda termos uma chance de limitar o aquecimento a 1,5° C – é de apenas 400 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2) no início de 2020 (um valor que pode variar em 220 GtCO2 ou mais se você levar em consideração as emissões de outros gases de efeito estufa, como o metano). Presumindo níveis de emissões globais recentes de 36,4 GtCO2 por ano, isso equivale a cerca de 10 anos até esgotarmos o orçamento. Embora as emissões globais tenham caído devido à Covid-19, elas voltaram a aumentar rapidamente.

Devemos redefinir a forma como usamos e produzimos energia, fazemos e consumimos bens e serviços e administramos nossas terras. Limitar os efeitos perigosos da mudança climática exige que o mundo alcance emissões líquidas zero de CO2 e faça grandes cortes nos outros gases de efeito estufa, como o metano. A remoção de carbono pode ajudar a compensar as emissões mais difíceis de abater, seja por meio de abordagens naturais como o plantio de árvores ou abordagens tecnológicas como captura e armazenamento direto de ar. No entanto, o IPCC observa que o sistema climático não responderá imediatamente à remoção de carbono. Alguns impactos, como a elevação do nível do mar, não serão reversíveis por pelo menos vários séculos, mesmo após a queda das emissões.

Embora seja difícil atingir a meta de 1,5°C e isso vai exigir um gerenciamento das compensações, também há uma grande oportunidade: a transformação pode levar a empregos de melhor qualidade, benefícios para a saúde e para a vida na Terra. Governos, empresas e outros atores estão lentamente reconhecendo esses benefícios, mas precisamos de uma ação maior e mais rápida.

3) Nossa compreensão da ciência do clima – incluindo sobre a conexão com os eventos meteorológicas extremas – é mais forte do que nunca

Agora é inequívoco que as emissões causadas pelo homem, como a queima de combustíveis fósseis e o corte de árvores, são responsáveis pelo aquecimento recente. Dos 1,1°C de aquecimento que vimos desde a era pré-industrial, o IPCC concluiu que menos de 0,1°C se deve a forças naturais, como vulcões ou variações do sol.

Além disso, a ciência da atribuição que liga eventos extremos ao aquecimento induzido pelo homem tornou-se muito mais sofisticada, graças a maiores dados observacionais, reconstruções paleoclimáticas aprimoradas, modelos de alta resolução, capacidade maior de simular o aquecimento recente e novas técnicas analíticas. A influência humana, por exemplo, é provavelmente a principal causa de eventos de precipitação mais frequentes e intensos, como as chuvas torrenciais do furacão Harvey. Também há uma conexão entre as mudanças nas condições climáticas e o risco de incêndio no Mediterrâneo, nos EUA, na Austrália e no sul da Europa. Um estudo recente descobriu que o calor extremo (que se tornou pelo menos duas vezes mais provável como resultado da mudança climática induzida pelo homem) foi um dos principais impulsionadores dos recentes incêndios na Austrália, por exemplo. Outro estudo preliminar sugere que o recente calor extremo no noroeste do Pacífico dos EUA e Canadá seria "virtualmente impossível" sem as mudanças climáticas causadas pelo homem.

Os cientistas também descobriram que a influência humana é o principal motor de muitas mudanças na neve e no gelo, nos oceanos, na atmosfera e na terra. As ondas de calor marinhas, por exemplo, tornaram-se muito mais frequentes no século passado, e o IPCC observa que as atividades humanas contribuíram com 84-90% delas desde pelo menos 2006. O aquecimento induzido pelo homem tem muito provavelmente sido o principal motor do recuo glacial desde década de 1990, a redução do gelo do mar Ártico desde 1970, o declínio da cobertura de neve da primavera no Hemisfério Norte desde 1950 e o aumento do nível do mar global desde pelo menos 1970.

4) As mudanças que já estamos vendo são sem precedentes na história recente e afetarão todas as regiões do globo

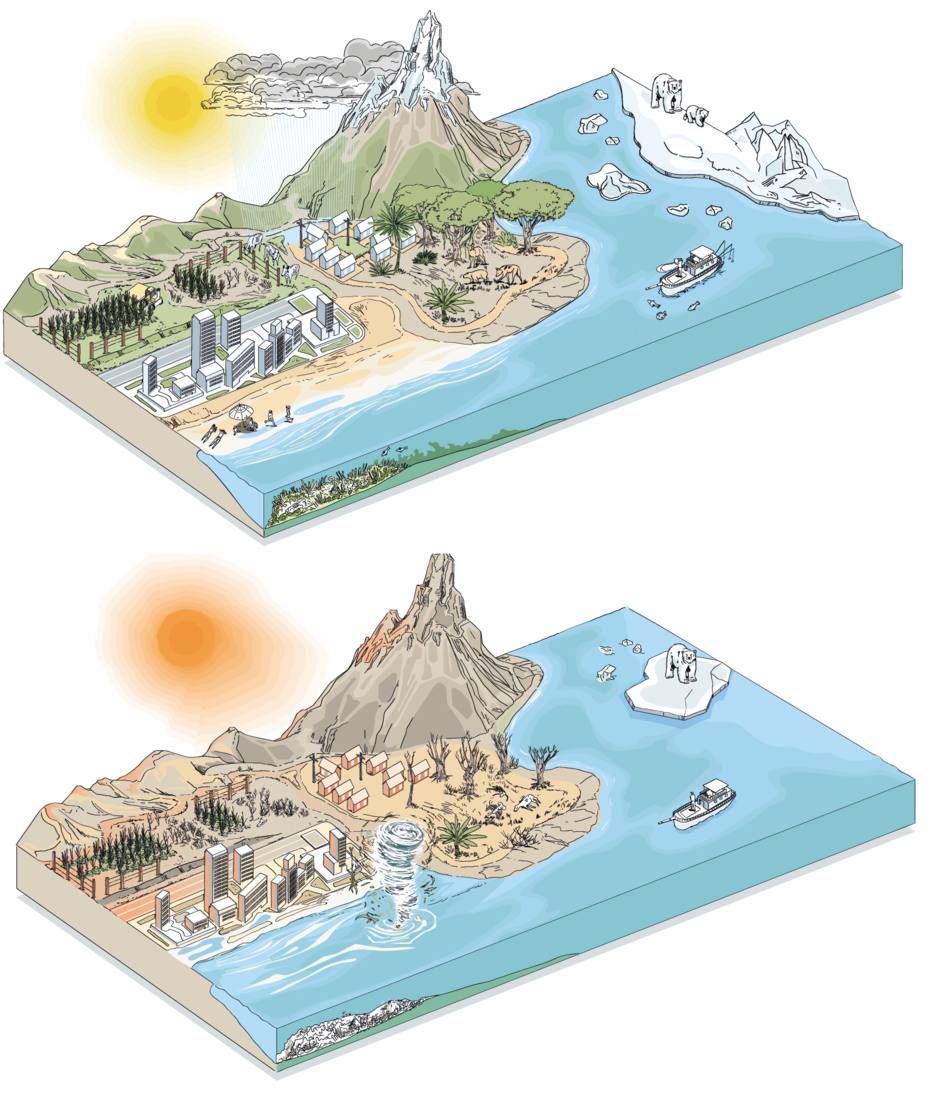

A mudança climática já impactou todas as regiões da Terra. Não estamos apenas quebrando recordes de aquecimento e outros impactos, mas o mundo em que vivemos hoje não tem paralelo recente.

O relatório do IPCC mostra que nenhuma região ficará intocada pelos impactos das mudanças climáticas, com enormes custos humanos e econômicos que superam em muito os custos da ação. O sul da África, o Mediterrâneo, a Amazônia, o oeste dos Estados Unidos e a Austrália verão um aumento de secas e incêndios, que continuarão a afetar os meios de subsistência, a agricultura, os sistemas hídricos e os ecossistemas. As mudanças na neve, gelo e inundações de rios são projetadas para impactar a infraestrutura, transporte, produção de energia e turismo na América do Norte, Ártico, Europa, Andes e diversas outras regiões. As tempestades provavelmente se tornarão mais intensas na maior parte da América do Norte, Europa e Mediterrâneo.

5) Cada fração de aquecimento leva a impactos mais perigosos e custosos

O relatório traça o perfil das consequências do aquecimento mundial em 1,5°C e quão piores serão os efeitos se as temperaturas subirem 2°C ou 4°C. Cada fração de aquecimento realmente importa – seja relacionada à intensidade e frequência das precipitações extremas, à severidade das secas e ondas de calor ou à perda de gelo e neve. Muitas consequências das mudanças climáticas se tornarão irreversíveis com o tempo, principalmente o derretimento das camadas de gelo, a elevação dos mares, a perda de espécies e a acidificação dos oceanos. E os impactos continuarão a aumentar e se agravar à medida que as emissões aumentam.

O relatório conclui que a chance de exceder os pontos de não retorno, como o aumento do nível do mar devido ao colapso das camadas de gelo ou mudanças na circulação dos oceanos, não pode ser excluída de um planejamento futuro. Sua probabilidade aumenta conforme o aquecimento cresce. A 3°C e 5°C, respectivamente, as projeções sugerem uma eventual perda quase completa da camada de gelo da Groenlândia (que contém gelo suficiente para elevar o nível do mar em 7,2 metros) e perda total da camada de gelo da Antártica Ocidental (que contém gelo equivalente para elevar o nível do mar em 3,3 metros). O derretimento neste nível redefinirá os litorais em todos os lugares.

O relatório também conclui que nossos preciosos sumidouros de carbono – a terra e os oceanos – correm grande risco. Atualmente, eles realizam um serviço notável, absorvendo mais da metade do dióxido de carbono que o mundo emite, mas se tornam menos eficazes na absorção de CO2 conforme as emissões aumentam. Em alguns cenários estudados pelo IPCC, a terra deixa de ser um sumidouro de carbono e acaba se transformando em uma fonte, emitindo CO2 em vez de sugá-lo. Isso pode levar a um aquecimento descontrolado. Já estamos vendo isso na floresta amazônica do sudeste, que não é mais um sumidouro de carbono devido a uma combinação de aquecimento local e desmatamento. Isso não apenas afeta os esforços climáticos mundiais, mas representa riscos significativos para a segurança alimentar e hídrica dos países da região e pode levar à perda irreversível da biodiversidade.

Atendendo às advertências do relatório do IPCC

Desde o último relatório de avaliação do IPCC em 2014, não apenas a ciência ficou mais sofisticada, mas continuamos a emitir gases de efeito esfura em taxas alarmantes. O relatório deste ano é ainda mais sombrio do que as avaliações anteriores e a mensagem é clara: esta é a década decisiva para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C. Se coletivamente falharmos em reduzir as emissões na década de 2020 e zerarmos as emissões líquidas de CO2 por volta de 2050, limitar o aquecimento a 1,5°C está fora de alcance. Os impactos que enfrentaremos farão com que o clima extremo de hoje pareça ameno.

Agora é hora de governos, empresas e investidores intensificarem suas ações na proporção e na escala da crise que enfrentamos. Durante esses últimos meses antes das negociações climáticas da COP26 em Glasgow, é crucial que os países proponham metas de redução de emissões mais fortes para 2030 e se comprometam a atingir a neutralidade de carbono até a metade do século, se não antes. Esses compromissos precisam ser assumidos com as conclusões do relatório do IPCC em mente, para que tenhamos a chance de lutar por um futuro mais seguro.

Kelly Levin é diretora de Ciência, Dados e Mudanças Sistêmicas do Bezos Earth Fund.

Fonte: WRI Brasil

https://wribrasil.org.br/pt/blog/clima/ipcc-relatorio-mudancas-climaticas-2021

Planeta vai esquentar 1,5ºC uma década antes do previsto

Painel Intergovernamental sobre o Clima (IPCC) mostra que janela de oportunidade para limitar efeitos dessas mudanças está se fechando; secas e queda da produção agrícola são problemas esperados para o Brasil. Planeta também vai enfrentar efeitos climáticos extremos.

Emilio Sant’Anna , O Estado de S. Paulo

A Terra está esquentando mais rápido do que era previsto e se prepara para atingir 1,5ºC acima do nível pré-industrial já na década de 2030, dez anos antes do que era esperado. Com isso, haverá eventos climáticos extremos em maior frequência, como enchentes e ondas de calor. A mensagem clara foi dada nesta segunda-feira, 9, pelo Painel Intergovernamental sobre o Clima da ONU (IPCC).

O que faremos imediatamente com essa informação irá definir o tamanho do impacto na vida de 7,6 bilhões de pessoas no planeta. Certo é que os efeitos do aquecimento virão. A redução sustentada nas emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa, no entanto, ainda pode limitar as ameaças dessas mudanças climáticas. Caso contrário, alguns dos efeitos diretos para países como o Brasil serão secas mais frequentes e a queda na capacidade de produção de alimentos.

LEIA TAMBÉM

Especial: Quanto mais quente, pior

Desde 1850, já avançamos ao menos 1,1ºC na média da temperatura global. Mais de 0,4ºC de aumento irá produzir número maior de secas severas, ondas de calor, chuvas torrenciais, enchentes, tornados, incêndios florestais e reforçar a tendência de aumento do nível do mar. Todos esses efeitos já ocorrem em nível superiores aos do passado.

A lista, no entanto, vai além e a frequência desses eventos extremos está diretamente ligada ao quanto nós veremos a Terra esquentar neste século. Ou seja, ainda resta uma “janela de oportunidade”, cada vez menor, para tentar limitar o aquecimento abaixo de 2ºC até 2100, como definido no Acordo de Paris em 2015 (pacto assinado por quase todos os países para conter o aquecimento do planeta). A postura negacionista de autoridades - como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o ex-líder americano Donald Trump - tem sido apontada por especialistas como um dos principais obstáculos.

O caminho seguro é um só: limitar o gás carbônico (CO2) na atmosfera, atingindo pelo menos zero líquido de emissões (saldo das emissões descontada a absorção do carbono), juntamente com grandes reduções em outras emissões de gases do efeito estufa. O Acordo de Paris prevê zerar as emissões líquidas até 2050. “Damos conta de apontar a situação de acordo com a ciência. Se isso pode ou vai ser feito cabe aos tomadores de decisões”, diz Paulo Artaxo, autor-líder de um dos capítulos do relatório do IPCC e professor da Universidade de São Paulo (USP).

O motor do aquecimento está na queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão mineral, por veículos a combustão e usinas termoelétricas, e a consequente produção de CO2. Mas não só: o metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), resultantes de atividades agropecuárias, compõem a trinca do efeito estufa. Some-se a isso a produção de aerossóis.

Os 234 cientistas de 66 países reunidos pelo IPCC produziram um relatório com mais de 14 mil referências citadas, com um total de 517 contribuições de outros autores. No documento, o Painel é taxativo: “É um fato estabelecido que a influência humana aqueceu o sistema climático e que mudanças climáticas generalizadas e rápidas ocorreram”.

“É importante observar que nas últimas duas semanas foram publicados artigos científicos muito contundentes, e que não foram considerados neste relatório, mostrando que estamos muito próximos desse ponto. O relatório aponta que é fato”, diz Mauricio Voivodic, diretor executivo do WWF-Brasil. “O relatório subiu muito o tom da mensagem.”

A essas evidências científicas somam-se catástrofes causadas por eventos extremos atuais, como a onda de calor no Hemisfério Norte com temperaturas recordes em países como o Canadá. Na Turquia, isso chegou a um nível de 8°C superiores à média e um forte incêndio atingiu as florestas do país. Na Alemanha, enchentes devastaram cidades. Tudo isso em meio à pior crise sanitária dos últimos cem anos causada pela pandemia de covid-19.

Embora não seja objeto do relatório, diversas pesquisas também vêm apontando a relação entre desmatamento e alterações do equilíbrio ecológico com o surgimento de novas doenças. Danos ambientais, portanto, podem nos impor novas pandemias à humanidade.

Cenários futuros

A forma como as pessoas já percebem e como experimentarão tamanhas alterações no clima dependem de fatores regionais. Atualmente, o aquecimento em terra é maior do que a média global e é mais do que o dobro no Ártico, por exemplo. O IPCC apresenta de forma detalhada os cenários futuros para cada uma das grandes regiões do planeta. Com 1,5ºC ou até 3ºC acima dos níveis pré-industriais regiões como o Hemisfério Norte o Ártico sofreriam impactos maiores do que outras áreas.

O relatório também projeta cenários futuros possíveis decorrentes do aumento da temperatura global em curto, médio e longo prazos. Entre as menos impactantes estão, por exemplo: “A temperatura da superfície global continuará a aumentar até pelo menos meados do século em todos os cenários de emissões considerados. O aquecimento global de 1,5° C e 2° C será ultrapassado durante o século 21, a menos que profundas reduções de CO2 e outras emissões de efeito estufa emissões de gases ocorrerão nas próximas décadas”.

As projeções mais impactantes incluem aumentos na frequência e intensidade de extremos de calor, mudanças nas correntes marinhas, fortes precipitações, secas com efeitos na produção agrícola, aumento na proporção de ciclones tropicais intensos, e reduções na cobertura de neve e na permafrost.

Após quatro anos sob a gestão do republicano Trump, apenas neste ano os Estados Unidos se realinharam aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, assinado, em 2015, por 175 países. À época, os EUA se comprometeram a reduzir suas emissões entre 26% e 28% até 2025 em relação a 2005. Trump retirou o país do acordo e, neste ano, o recém-eleito presidente Joe Biden fixou a meta de neutralidade de carbono (o mesmo que zerar as emissões líquidas) até 2050. Os EUA são o 2º no ranking dos maiores emissores do mundo.

A China, no topo dessa lista, responsável por mais de 25% das emissões mundiais, comprometeu-se a reduzir as emissões de CO2 em relação ao PIB entre 60% e 65% até 2030. Em setembro de 2020, o país anunciou que pretende atingir a neutralidade de carbono até 2060. Como isso será feito, no entanto, não está claro.

No ano passado, após o anúncio de que ficaria de fora da conferência do clima (COP) da ONU, na qual alguns países repactuaram e apresentaram novas metas, o Brasil se comprometeu a atingir zero de emissões líquidas de gases de efeito até 2060. Na ocasião, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a meta poderia ser antecipada, mas condicionou o avanço ao financiamento de outras nações. "Se tivermos o recebimento de recursos para o Brasil na ordem de US$ 10 bilhões por ano a partir de 2021", disse o ex-ministro.

Sexto maior emissor do planeta, o Brasil vai na contramão do que se espera do país e é cada vez mais pressionado por países como os EUA a assumirem metas mais ambiciosas. Sob a gestão Bolsonaro os índices de desmatamento da Amazônia e do Cerrado dispararam e bateram recordes negativos. Atividades ilegais como grilagem, garimpo sem licença e invasões de terras públicas também são cada vez mais comuns.

O novo relatório do IPCC aponta que muitas das mudanças observadas no clima não têm precedentes em milhares e centenas de milhares de anos. Algumas dessas alterações, como o aumento contínuo do nível do mar, já são irreversíveis em períodos também de centenas a milhares de anos.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Especial: Quanto mais quente, pior

Amazônia registra 2º ano com maior desmatamento desde 2015

Projeto da regularização fundiária teve texto alterado sem transparência durante votação na Câmara

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,onu-aponta-planeta-1-5c-mais-quente-uma-decada-antes-do-previsto-e-eventos-climaticos-extremos,70003804771

*Título do texto original foi alterado para publicação no portal da Fundação Astrojildo Pereira (FAP)

'Não há genocídio que não tenha sido precedido por discursos de ódio'

Em entrevista exclusiva ao portal Pública, Alice Wairimu Nderitu, do Escritório para a Prevenção do Genocídio da ONU explica por que o Brasil está no radar da instituição

IHU Online / Agência Pública

Garimpeiros ilegais atacando indígenas Yanomami, na região de Palimiu (RR), e Munduruku, em Jacareacanga (PA). A tentativa de regularizar a mineração nas terras indígenas (TIs), sem consulta prévia aos afetados. A total paralisação dos processos de demarcação de TIs pelo Ministério da Justiça e pela Funai – que vem sistematicamente atuando contra a proteção jurídica dos territórios. A falta de ação do governo federal para proteger as populações indígenas durante a pandemia de Covid-19.

A forma como a gestão de Jair Bolsonaro lida com as populações indígenas vem chamando atenção da comunidade internacional e provocando reações de organismos de proteção aos direitos humanos. Uma denúncia contra Bolsonaro por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil está sob inédita análise preliminar do Tribunal Penal Internacional (TPI), e outras representações contra o mandatário foram apresentadas ao órgão. Paralelamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu uma série de medidas cautelares, solicitando que o Brasil aja para proteger diversos povos indígenas, incluindo os Yanomami e Ye’kwana, os Munduruku, além dos Guajajara e dos Awá.

Em junho, o Brasil sob Bolsonaro alcançou mais um feito inédito: pela primeira vez, o país foi citado no âmbito do Escritório para a Prevenção do Genocídio e a Responsabilidade de Proteger da Organização das Nações Unidas (ONU). A menção foi feita pela conselheira especial para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, em seu discurso na última Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um mês antes, outros oito relatores especiais das Nações Unidas já haviam cobrado explicações do Itamaraty sobre ataques contra povos indígenas no país.

Em sua fala perante o Conselho, a queniana destacou estar “particularmente preocupada com os povos indígenas” na região das Américas. “No Brasil, Equador e outros países, eu peço aos governos para proteger comunidades em risco e garantir justiça para crimes cometidos”, disse.

À Pública, a conselheira especial da ONU afirmou que sua equipe mantém interlocução com movimentos sociais no Brasil e que pretende visitar o país. Segundo ela, a inclusão do Brasil se deve a “processos que não asseguram o Consentimento Livre, Prévio e Informado [de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais], preocupações com a situação das terras indígenas e da demarcação, além de problemas ligados a instituições nacionais de proteção, especialmente a FUNAI”.

Em entrevista exclusiva, Wairimu Nderitu destacou a tese do “Marco Temporal” e os projetos visando à regularização da mineração em TIs como preocupações especiais, já que podem levar ao “despejo” das populações indígenas. A conselheira apontou também preocupação com o aumento do discurso de ódio contra populações vulneráveis no país e cobrou que o Brasil cumpra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o Consentimento Livre, Prévio e Informado.

Alice Wairimu Nderitu (Foto: ONU | Reprodução)

A entrevista é de Bárbara D'Osualdo e Rafael Oliveira, publicada por Pública, 03-08-2021.

Eis a entrevista.

Em sua fala na 47ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil foi citado pela primeira vez por um membro do Escritório para a Prevenção de Genocídio da ONU. O que motivou a inclusão do Brasil em sua fala? Você recebeu alguma informação recente que a motivou?

A minha equipe já havia realizado uma visita ao Brasil em dezembro de 2018, com o objetivo de avaliar a situação no país da perspectiva do meu mandato, que é a Prevenção do Genocídio e a Responsabilidade de Proteger. A visita foi conduzida com base nos fatores de risco e indicadores que nosso escritório utiliza como parâmetro para a análise de crimes de atrocidade. Essa missão de avaliação foi motivada por relatórios iniciais que recebemos por meio de interações periódicas com representantes de comunidades vulneráveis, especialmente grupos indígenas e de afrodescendentes, além de organizações da sociedade civil e equipes da ONU no Brasil.

Meu mandato busca, antes de tudo, a identificação de comunidades vulneráveis, dos riscos aos quais elas estão expostas e a identificação de opções de como resolver essas questões. Então, em minha fala no Conselho de Direitos Humanos, eu mencionei minha preocupação com relação às populações indígenas no Brasil e em outros países da América do Sul, com base no trabalho que eu acabei de mencionar, conduzido pelo meu predecessor, além de preocupações recentes e relatos que temos recebido sobre supostos déficits no sistema de proteção dessas populações. Especificamente no caso do Brasil, essas reclamações se referem a processos que não asseguram o Consentimento Livre, Prévio e Informado [de povos indígenas e comunidades tradicionais], à situação das terras indígenas e de sua demarcação, além de problemas ligados a instituições nacionais de proteção, especialmente a Funai.

Assim como em outros países da região, meu escritório acredita que é extremamente importante que o Brasil enfrente déficits duradouros na implementação de obrigações legais nacionais e internacionais. E, mesmo que a consulta prévia [às comunidades indígenas] seja um requerimento legal em virtude de obrigações internacionais, como a Convenção 169 da OIT, eu recebi alertas de que, no Brasil, isso tem sido limitado a um pequeno número de processos.

Ao longo dos anos, meu escritório recebeu também alertas sobre o processo de demarcação de terras indígenas e sobre a aplicação da tese do Marco Temporal a todos os processos de demarcação. Eu entendo que, sob essa tese, o direito à terra é atribuído àqueles que a ocupavam no momento da adoção da Constituição Federal de 1988, não àqueles com direitos ancestrais sobre ela. Isso pode levar à expropriação legal de um número significativo de terras ancestrais de seus donos originais. Eu recebi também alertas sobre o impacto de regulamentações da extração de recursos naturais, contribuindo ainda mais para o despejo dos povos indígenas de suas terras.

Alguns desses problemas são específicos do Brasil, mas seguem padrões gerais observados na região [América do Sul]. Por exemplo, eu recebi denúncias sobre falhas nos processos de Consentimento Livre, Prévio e Informado planejados ou implementados em diversos países. Isso não é apenas contra obrigações internacionais sob a Convenção 169 da OIT, mas também contra o texto das constituições de diversos países da região, que protegem os direitos das populações indígenas.

No contexto da Covid-19, ao redor do mundo a pandemia contribuiu para tornar a situação de populações vulneráveis ainda mais vulnerável. E, em muitos lugares, comunidades minoritárias têm sido acusadas erroneamente de espalhar o vírus ou usadas como bodes expiatórios em lugares onde a resposta do governo nacional à pandemia é limitada. Isso também aumenta o discurso de ódio contra elas. Eu recebi também denúncias de que isso está acontecendo com comunidades indígenas em toda a região. Por isso, eu senti uma grande necessidade de falar sobre o Brasil no Conselho de Direitos Humanos. E eu acho que é importante que nós multipliquemos os esforços para enfrentar essas dinâmicas.

Nos últimos meses, a Suprema Corte brasileira determinou que o governo federal tomasse uma série de medidas para proteger as populações indígenas durante a pandemia de Covid-19. O governo não cumpriu boa parte delas, no entanto. Essa resistência do governo brasileiro em proteger as populações indígenas, mesmo após decisões judiciais, é também um motivo de preocupação para vocês?

Sim. Como eu mencionei na resposta anterior, minha preocupação se baseia em denúncias que o meu escritório tem recebido com muita frequência. Eu não recebi nenhum detalhe sobre as ações que têm sido tomadas em resposta às preocupações com a proteção [das populações indígenas]. Mas eu sei que propostas de lei que estão em avaliação no Congresso podem contribuir com o agravamento da situação das comunidades indígenas.

Por isso, eu gostaria de pedir ao governo e a todos no Congresso, às pessoas em posições de responsabilidade, que considerem as obrigações do Estado sob a Convenção 169 da OIT, além das obrigações internacionais de prevenção que emanam da Convenção de 1949 para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Todos os países, incluindo o Brasil, se comprometeram a proteger suas populações do genocídio, dos crimes de guerra, da limpeza étnica e de crimes contra a humanidade com a adoção do princípio da Responsabilidade de Proteger no documento final da Cúpula Mundial de 2005.

Durante alguns anos, o próprio Brasil conduziu os esforços para solucionar as falhas na implementação desse princípio na Líbia, na chamada iniciativa “Responsibility while Protecting” (“Responsabilidade ao Proteger”). É esse tipo de papel de liderança que eu encorajo as autoridades brasileiras a ocupar quando se trata de proteger a própria população. E eu estarei e me manterei à disposição para dar apoio a esses esforços como for necessário.

Meu escritório trabalhou muito bem no passado com o Ministério Público [Federal], que, pelo que eu sei, é um grande defensor dos direitos das populações indígenas. E eu vejo que meus predecessores também estiveram em contato com diversas organizações comunitárias de base, trabalhando continuamente para defender os direitos dos povos indígenas e pela sua proteção. Então é extremamente importante que aqueles no alto escalão não apenas repliquem os esforços que estão sendo feitos no nível local, mas também conduzam esses esforços o máximo possível.

O Brasil está oficialmente sob observação pelo seu escritório?

Eu diria que nós observamos o mundo todo. Inclusive, temos uma reunião daqui a duas horas para analisar o mundo todo com base no nosso sistema para a prevenção de atrocidades, que utiliza fatores de risco para analisar a situação dos países. Esses fatores de risco são fatores que existem em um país, região ou espaço onde um genocídio ocorreu no passado. Então nós vemos que há certos fatores recorrentes como pouca governança, lideranças autocráticas, presença de milícias armadas, planos visando populações étnicas, religiosas ou raciais específicas – esse tipo de coisa.

Então nós analisamos esses países e, com base nessas análises, decidimos em que situação esse país se encontra. E é com base nessa análise que nós decidimos que tipo de ação tomar com cada país. Então, sim… quando fazemos nossa análise, o Brasil é realmente um dos países sobre os quais temos que discutir em relação às populações indígenas e às populações vulneráveis em geral.

Você já mencionou isso rapidamente antes, mas gostaríamos de desenvolver um pouco mais a questão: há uma série de projetos de lei considerados “anti-indígenas” por especialistas tramitando no Congresso brasileiro. Eles incluem a exploração de terras indígenas, a legalização do garimpo e o enfraquecimento da demarcação de terras. Por que razão isso é um motivo de preocupação para o seu escritório?

É um motivo de preocupação porque populações indígenas no mundo todo correm risco de extinção. E parte do motivo tem a ver com leis como as que você descreveu. Leis que funcionam para separar os povos indígenas de suas terras ancestrais. Leis que se utilizam do fato de que terras ancestrais geralmente não têm documentos de posse ou qualquer tipo de papel que você consiga obter para dizer que a terra é sua, a não ser o fato de que seus ancestrais estão enterrados ali e que é onde você tem vivido.

[Além disso,] populações indígenas muitas vezes não têm o tipo de representação de que precisam para que suas vozes sejam ouvidas nos espaços que tomam decisões sobre elas. Isso significa que decisões são tomadas por elas, sobre elas, sem elas. Então é extremamente importante que nós façamos algo quanto a isso.

Em seu discurso, você enfatiza a importância de atuar preventivamente para evitar genocídios. Você pode falar um pouco sobre isso?

Muito do trabalho que eu faço, que é feito pelo meu escritório, é focado na prevenção. Nós apagamos muitos incêndios, não esperamos que as situações se tornem genocídios. Nós trabalhamos duro para garantir que isso não aconteça. Meu maior pesadelo seria que um genocídio acontecesse sob a minha supervisão. Quando se trata de riscos, a prevenção é a melhor resposta.

Meu papel é identificar riscos com base em um conjunto de fatores e indicadores que, como eu descrevi antes, são usados na nossa análise sobre crimes de atrocidade. Esse documento específico aborda não só genocídio, mas também crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade.

A partir dessa análise, meu escritório procura dar suporte aos Estados para promover medidas de proteção. No caso do Brasil, nós faríamos o que já fizemos com vários outros países. Isso começa, logicamente, com avisos iniciais, advocacy, quando e onde há preocupação. Na minha fala no Conselho de Direitos Humanos, eu mencionei diversas situações com as quais nos preocupamos. Isso é parte do trabalho de advocacy. Como parte do meu mandato, eu faço o máximo possível para engajar Estados membros, para encorajá-los a não medir esforços para proteger aqueles que consideramos correr mais risco.

Mas advocacy é apenas o primeiro passo, e normalmente não é o suficiente. É importante que as autoridades nacionais ajam em resposta aos alertas de maneira e no tempo apropriados. Porque, afinal de contas, isso é um compromisso que todos os Estados membros, incluindo o Brasil, assinaram em 2005, quando adotaram [o princípio da] Responsabilidade de Proteger.

Eu não estou em posição de aconselhar diretamente sobre as ações específicas que podem ser tomadas no caso do Brasil, pois eu ainda não tive a oportunidade de discutir essas questões com autoridades nacionais ou de visitar o país – espero visitar o país e vou fazer esse requerimento. Mas existem linhas gerais de conselhos que são conhecidas por todos os Estados membros. Em termos de assegurar a implementação de convenções internacionais, como a 169 da OIT; em termos de fortalecer as instituições nacionais de proteção, assim como garantir que todas as comunidades vulneráveis possam opinar em assuntos que as afetam; e em termos de garantir que não haja impunidade para crimes cometidos contra elas. E, claro, todas essas [questões] são críticas, nenhuma é mais importante que a outra.

Uma questão com a qual meu escritório pode ajudar diretamente hoje é o enfrentamento dos discursos de ódio. Isso é uma preocupação no Brasil assim como em diversos outros países e que se deteriorou muito no contexto da pandemia de Covid-19. Meu escritório é um ponto focal no sistema das Nações Unidas para o enfrentamento de discursos de ódio. Não há um único genocídio – o Holocausto, qualquer crime de guerra, crime contra a humanidade – que não tenha sido precedido de discursos de ódio.

Por isso, nós trabalhamos para auxiliar na implementação da Estratégia e do Plano de Ação das Nações Unidas contra o Discurso de Ódio, que foram lançados pelo secretário-geral em 2019. Nós temos ajudado as equipes da ONU nos países a desenvolver seus próprios planos de ação para essa questão. Isso é algo que também podemos fazer no Brasil. Nós temos ajudado a sociedade civil e também agências governamentais a elaborar seus próprios planos de ação contra o discurso de ódio. É algo que podemos fazer imediatamente.

Outra coisa que podemos fazer imediatamente é trabalhar com a equipe da ONU no país para desenvolver um sistema próprio ao Brasil de análise para a prevenção de atrocidades, mapear os fatores de risco que existem no Brasil a partir de uma perspectiva brasileira.

Quais lições aprendidas ao longo de sua trajetória como pacificadora e mediadora de conflitos no Quênia e em outros países africanos podem se aplicar ao caso brasileiro?

Eu aprendi que não há muito que possa ser alcançado pela força, com proeza militar. Que usar armas não resolve um problema, que ele continua lá e não avança. É extremamente importante que os governos ouçam e que o façam com o objetivo de agir sobre o que ouviram. E sei, da perspectiva do meu mandato, da prevenção de crimes de atrocidade, que a inclusão e a promoção de vozes plurais também são fundamentais.

Em termos de sustentabilidade de qualquer ideia a ser discutida, [é preciso] incluir todos os segmentos da população – mulheres, comunidades indígenas, LGBTs, todo mundo que geralmente é excluído. Quando você os inclui na tomada de decisão, você garante a sustentabilidade das decisões que toma, porque mais pessoas a validarão. Isso é extremamente importante.

Já em termos de avaliação de situações [de risco] e análise, é importante ouvir o maior número possível de interlocutores – em diferentes ramos do governo, na capital, nas províncias, pessoas da sociedade civil, de organizações comunitárias. Todo mundo tem algo a dizer.

Da mesma forma, do ponto de vista da resposta, a prevenção constitui uma responsabilidade coletiva. E, geralmente, quanto mais amplo for o “kit de ferramentas”, maior será o número de atores em posição de agir. O que precisamos é de boa sinergia e de coordenação. Assim, o todo pode se tornar maior do que a soma de suas partes.

Outra coisa que aprendi é que a imprensa livre é extremamente crucial para o sucesso na prevenção do genocídio e de crimes de atrocidade. Como diz Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, é difícil encontrar um lugar onde haja uma imprensa livre e onde também haja fome coletiva. Se ela é de fato livre, ela é capaz de se articular, e essas preocupações são suficientes para que uma ação seja tomada. É a mesma coisa com conflitos: se você tiver uma imprensa livre, que seja livre para expressar que há algo acontecendo no país e que é extremamente importante agir, então se torna muito mais fácil resolver esses problemas.

Outra coisa que aprendi é que muitos conflitos são localizados. Na minha experiência, e em pesquisas também, se você olhar para 90% dos conflitos violentos que acontecem, eles ocorrem entre comunidades no nível local. Portanto, no cumprimento do meu mandato, pretendo colocar muita ênfase no envolvimento das comunidades de base em ações preventivas. E isso inclui apoiar grupos que representam os interesses das mulheres e promovem seus direitos para [que possamos] avançar, inclusive na prevenção de atrocidades.

Eu gostaria de concluir apenas dizendo que as lições aprendidas cresceram com a inspiração de muitas pessoas, pessoas em comunidades que fazem tudo o que podem e muitas vezes têm sucesso em causar mudanças nos lugares em que vivem. Eles realmente são os verdadeiros defensores da paz. Eu vi esse compromisso inspirador, a força de vontade de tantos jovens em todo o mundo que pensam que um mundo melhor é possível e que desejam ser agentes ativos de mudança

Eu acabei de voltar da Bósnia e Herzegovina, e o que acabei de descrever, as lições que eu aprendi, eu também vi por lá na prática. Vi comunidades que, na ausência de lideranças que se unam para reconciliar o país, se reúnem e decidem o que vão fazer dali para a frente. Então, eu realmente gostaria de encorajar as pessoas no Brasil a continuar se manifestando, a continuar nos escrevendo. Elas têm escrito muito para o nosso escritório através do e-mail disponível em nosso site, e eu as encorajo a continuar.

Há uma denúncia apresentada ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente brasileiro por genocídio contra a população indígena em análise preliminar, e outras denúncias foram apresentadas na corte. Além disso, órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também já demonstraram preocupação com o cenário para os indígenas do Brasil. Essa é uma preocupação generalizada da comunidade internacional?

Em relação ao Tribunal Penal Internacional, é uma jurisdição completamente separada de nós. E normalmente nosso escritório não determina se situações específicas, em curso ou do passado, realmente se qualificam legalmente, seja como crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou crimes que podem ir para o TPI. Já existem mecanismos legais para isso, que fazem essa determinação. Portanto, o que fazemos é avaliar se existe o risco de algum desses crimes ocorrer em uma situação específica, e trabalhamos para prevenir ou parar esses crimes – caso haja suspeita de que já estejam ocorrendo. E então, é claro, por causa do nosso advocacy, outras instituições como o TPI podem pegar o caso. No entanto, devo dizer, só sei o que está acontecendo em nosso escritório. Não sei o que outras organizações estão dizendo sobre o Brasil, porque estou falando de preocupações muito específicas que foram levantadas pela avaliação que já foi realizada pelo nosso escritório.

Você mencionou que o Brasil é signatário de uma convenção sobre o genocídio. O que pode ser feito caso o governo não cumpra as obrigações que assumiu?

Depois de reunirmos informações sobre situações que despertam preocupação, a fim de avaliar o risco de crimes de atrocidade, nós realizamos missões de campo para consolidar nossa análise. Nós precisamos consolidar nossa análise para compreender situações específicas em questão, mas sem realizar investigações criminais sobre incidentes específicos. Não temos nenhum mandato para instruir, por exemplo, as pessoas sobre o que fazer.

O TPI, por exemplo, é um órgão judicial independente que não faz parte da ONU. E temos um acordo entre a ONU e o TPI, que estabelece o quadro jurídico de cooperação entre as nossas duas instituições. Mas, a partir daí, acho que seria prematuro da minha parte apontar o que poderíamos fazer. Acho que, no momento, o que precisamos fazer é obter o máximo de informações possível e, em seguida, mantê-los informados, porque posso garantir que estarei sempre disponível para falar com vocês. E para mantê-los informados sobre tudo o que nosso escritório está fazendo.

Leia mais

Brasil é citado na ONU por risco de genocídio de indígenas

“Extermínio indígena pode levar Tribunal de Haia a julgar Bolsonaro”

Marco temporal, o nome elegante do genocídio

“Desgoverno transformou genocídio em projeto e encontrou eco”, diz professora indígena

Indígenas do Amazonas vão denunciar genocídio em fóruns internacionais

Ações de Bolsonaro podem caracterizar genocídio, apontam pesquisadores

Tribunal Penal Internacional de Haia sofre pressão para punir crimes de ecocídio

‘Impeachment de Jair Bolsonaro pelo crime de Ecocídio’

Juristas preparam denúncia contra Bolsonaro por ecocídio

Fonte: IHU Online / Agência Pública

http://www.ihu.unisinos.br/611707-nao-ha-um-unico-genocidio-que-nao-tenha-sido-precedido-por-discursos-de-odio

Cristovam Buarque: O espírito do tempo e a educação

Estamos percebendo a necessidade de captar as mudanças adiante, de acordo com o espírito do tempo, as curvas que a história está fazendo

Em janeiro do ano passado, a Unesco criou um grupo de 15 pessoas para elaborar proposta sobre o futuro da educação no mundo. A diferença desta nova proposta para outras duas, décadas atrás, é o espírito do tempo atual. Os relatórios anteriores foram elaborados em momentos de evolução, sem as rupturas que temos em marcha no século XXI. Nos debates do grupo, do qual participo, estamos percebendo a necessidade de captar as mudanças adiante, de acordo com o espírito do tempo, as curvas que a história está fazendo.

Uma mudança diz respeito aos novos recursos tecnológicos, graças à computação, à telecomunicação, aos grandes acervos de imagem e som, à inteligência artificial, às redes sociais digitais e a tudo que permite levar a realidade para dentro da sala de aula, e fazer o ensino-aprendizagem à distância, de forma remota entre professores e alunos. O espírito deste tempo permite e induz à passagem da “aula teatral” – professor e quadro negro na presença dos alunos – para a “aula cinematográfica” - professor usando todos os modernos recursos audiovisuais e computacionais para uma aula dinâmica, presencial ou não. A escola do futuro não será apenas um aperfeiçoamento da atual, será uma “nova escola”. Da mesma forma que, um século atrás, a arte dramática descobriu o potencial do cinema, levando o teatro ao mundo inteiro e com uma linguagem que rompia os limites do palco.

A segunda mudança se refere aos novos conhecimentos a serem desenvolvidos. Os destinos, dificuldades e potenciais de cada ser humano ficaram interligados planetariamente à toda a humanidade. Até pouco tempo atrás, as ideias de planeta e humanidade eram temas limitados a astrônomos e filósofos. No espírito do tempo atual, estes conceitos dizem respeito ao dia a dia de cada pessoa: os alunos do futuro viverão na Terra, não apenas em um país, e a preocupação deles deve ser com toda a raça humana, além da família e dos compatriotas. O ensino deverá tratar dos problemas que ameaçam a humanidade: mudanças climáticas; abismo da desigualdade que está quebrando a semelhança da espécie humana; pobreza e desemprego estrutural; riscos e vantagens da inteligência artificial; o entendimento do papel da ciência na construção de um mundo melhor e mais belo; a prática da solidariedade com todos os seres humanos, especialmente os pobres nacionais, os refugiados apátridas, os migrantes e todos que sofrem exclusão e discriminação; o valor da diversidade social e natural, com respeito às especificidades.

O terceiro desafio é fazer o ensino-aprendizagem em sintonia com o rápido avanço do conhecimento, que evolui e se transforma a cada instante. Esta velocidade faz obsoletos os conhecimentos, as profissões, a concepção de escola e os métodos pedagógicos, inclusive a posição relativa entre professor e aluno. A educação do futuro exige que o aprendizado seja contínuo, não termine ao longo da vida de uma pessoa; diplomas devem ser provisórios. O verbo aprender deve ser usado no gerúndio, sempre aprendendo e aprendendo sempre.

É um desafio também, sobretudo no ensino superior, sair das algemas do conhecimento por disciplina e adotar o conhecimento multidisciplinar, única forma de avançar para novas ciências que estão nascendo nas fronteiras das atuais e de trazer os problemas da realidade para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Especialmente os problemas éticos que desafiam a humanidade e as possibilidades da educação de base para construir o futuro, ao formar as novas gerações.

O quinto desafio é a coerência entre o conteúdo humanista e planetário com o compromisso político de assegurar o direito de cada criança desenvolver seu potencial, desde a primeira infância, independente da nacionalidade e do status social, da renda e do endereço; cada criança do mundo tratada como filha da humanidade, com o mesmo direito à educação para seu próprio benefício e para que seu talento beneficie sua família, sua vila, seu país e toda a humanidade. A educação de qualidade - respirar conhecimento - deve ser um direito tão humano, quanto aspirar oxigênio para estar vivo, aprendendo ao longo de toda a vida. Ninguém deixado para trás na alfabetização para a contemporaneidade: falar, escrever e ler bem seu idioma, falar pelo menos um outro idioma, adquirir um ofício, conhecer história e geografia, filosofia e as bases da matemática e das ciências, ser capaz de usar as ferramentas do mundo moderno.

Certamente que o espírito do tempo exige um plano mundial para dar apoio à educação das crianças do mundo inteiro.

*Professor Emérito da Universidade de Brasília

Fonte:

Correio Braziliense

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/07/4939914-cristovam-buarque-o-espirito-do-tempo-e-a-educacao.html

Brasil está na vanguarda dos retrocessos mundiais em todas as 17 temáticas da ONU

O Relatório Luz sobre agenda e o futuro do Brasil que sonhamos

Thiago Gehre Galvão

Em recente artigo na revista American Affairs, The Brazilianization of the World, Alex Hochuli, convida à reflexão sobre como a involução do Ocidente — diante de todos os desafios aprofundados pela pandemia da covid-19 — estaria se encontrando com aquele que foi sempre considerado o país do futuro, o nosso Brasil. A brasilianização do mundo seria este encontro do mundo ocidental, supostamente mais desenvolvido, com um Brasil frustrado, de modernização sem desenvolvimento e de muitas desigualdades, cercado pela corrupção, patrimonialismo e oligarquização dos poderes.

De fato, no Relatório Luz, produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fica claro que o Brasil está na vanguarda dos retrocessos mundiais em todas as 17 temáticas elencadas pelos Estados-membro das Nações Unidas, incluindo o Brasil, como prioritárias para o desenvolvimento global. Entretanto, se o Relatório Luz 2021 demonstra com dados e fatos os retrocessos incontestáveis, no curto prazo, da maioria das políticas públicas ambientais, econômicas e sociais, também reforça o senso de resiliência dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada.

O Relatório Luz é parte de uma lógica compartilhada e democrática de controle social da implementação dos ODS que se estabeleceu desde 2016, cujas raízes se encontram na redemocratização do país e, em parte, incorporadas à Constituição Federal de 1988. Evidencia a força da sociedade civil organizada no Brasil em se colocar ao lado da população brasileira especialmente àqueles(as) que têm sido deixados para trás por este governo, em contraposição a uma elite historicamente alinhada com os interesses externos desde à escravidão ao neoextrativismo do século 21.

Vale ressaltar que num contexto no qual líderes políticos tecnopopulistas que governam usando fake news, guiadas por pensamentos conspiratórios, e que exacerbam o controle social incentivando práticas anticientíficas, como negar a eficácia de vacinas e os impactos da mudanças climáticas, um documento como o Relatório Luz torna-se mais do que um instrumento de monitoramento de políticas públicas: torna-se uma caixa de ressonância da luta social, em relação à situação da população vulnerabilizada em termos de seu bem-estar e direitos.

Em pleno século 21, precisamos nos apegar à nossa Constituição Federal, constantemente atacada, para que seus dispositivos normativos sejam cumpridos. E para que direitos adquiridos e os poucos avanços alcançados, e que ainda não foram desmantelados, possam ser mantidos. Esta é a estratégia de resistência que permitirá recolocar o Brasil nos trilhos de um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Entendemos, assim, o Relatório Luz 2021 como parte do enredo que queremos e precisamos para este novo capítulo da História do Brasil. Como uma bússola, o Relatório Luz mostra o caminho de transformação social a favor de pessoas vulneráveis e populações subjugadas profundamente afetadas pelas políticas etnocidas e ecocidas deste governo. As contribuições do RL demonstraram que há esperança de um novo modelo de desenvolvimento, um caminho próprio imaginado por brasileiras e brasileiros, que não se limita à imitação de um modelo externo, supostamente moderno e linear de progresso, que caracterizou a experiência nacional de modernização sem desenvolvimento.

A tese da brasilianização do mundo só se sustenta se ignorarmos a força desta proposição da sociedade civil que está organizada e batalhando por um futuro melhor e por um Brasil mais humano. Uma humanidade que adquirimos a ferro e fogo, resultado do desumano tratamento recebido por séculos pelos mesmos ocidentais (norte-americanos e europeus), em parceria com a elite local, que tem medo de que o mundo se torne um Brasil.

É preciso entender que os retrocessos no Brasil fazem parte de uma dinâmica regional e global de avanço das forças ultraconservadoras e neoliberalizantes. Contra elas, estamos nos organizando com base em uma transnacionalidade solidária de movimentos e organizações sociais, que compartilham não só os desafios de cumprir a Agenda 2030, mas também um destino comum marcado por oportunidades que nos motivam e nos unem na construção de uma sociedade melhor para todos.

Na verdade, o mundo teme se tornar não o Brasil que brasileiros e brasileiras lutam em construir, mas um Brasil que Jair Bolsonaro e seus aliados fizeram dele. O que Hochuli e muitos outros não percebem é que o futuro pertence à sociedade brasileira, como demonstram as ideias do RL, e nenhuma elite descomprometida e nenhum governante irresponsável vai tirar a nossa capacidade de sonhar.

Como nos inspira o artista argentino Victor Grippo, na obra “intimidade da luz”, ao falar “porque a luz de qualquer lugar dá sentido às coisas que tendem a fazer sentido”. O Relatório Luz 2021 e o trabalho realizado pela sociedade civil organizada dá sentido e direção à nossa luta por um Brasil mais justo e inclusivo.

*Thiago Gehre Galvão é coordenador do Programa Estratégico UnB2030 e professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília

R7: ONU nomeia general brasileiro comandante de missão no Congo

Marcos de Sá Affonso da Costa substituirá outro militar brasileiro no comando de missão para estabilizar politicamente o Congo

A ONU (Organização de Nações Unidas) nomeou nesta quinta-feira (8) o General Marcos de Sá Affonso da Costa para o cargo de Comandante Militar na Missão da Organização para a Estabilização na República Democrática do Congo.

O General Affonso da Costa sucederá ao General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, que completou seu turno de serviço no comando militar da missão no último dia 31 de março.

Em nota, o minisério de Relações Exteriores comemorou a nomeação. "Representa reconhecimento da histórica contribuição do país para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas", escreveu a pasta.

O General de Brigada formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1986, com o título de Bacharel em Ciências Militares. Ele também é Mestre em Operações Militares, pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Ao longo de sua carreira, serviu na região amazônica durante oito anos, comandando o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém do Pará; foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; Assessor Militar do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília; Oficial de Estado-Maior da Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola e instrutor da Escola Superior de Guerra do Peru.

Jamil Chade: Com só 10 países recebendo 75% das vacinas, fracasso moral vem em elevadas doses

Enquanto fazem discursos humanistas pelos salões virtuais da diplomacia, governos colocam limites às exportações de imunizantes contra a covid-19. E se eles estivessem do outro lado da fronteira?

Na semana passada, as Bolsas de valores de todo o mundo foram informadas que, em 2020, a empresa AstraZeneca obteve um faturamento de 27 bilhões de dólares e dobrou seu lucro em comparação ao ano de 2019. Há poucos dias, pelos jornais financeiros, a constatação era de que a Pfizer previa que as vendas com sua vacina contra a covid-19 gerariam uma receita de 15 bilhões de dólares.

Pelas redes sociais, proliferam selfies de famílias sinceramente felizes e emocionadas que brindam a chegada da vacina aos braços de avós e avôs repletos de planos. O abraço tão humano que nos fez falta durante meses parece cada vez mais próximo. O abraço que, na falta de palavras, substitui um dicionário inteiro de amor.

Esse abraço, porém, corre o risco de ser um privilégio de apenas uma porção da humanidade. Basta um mergulho nos números de distribuição das vacinas para entender que a ideia de um planeta comum é ainda um sonho distante de uma utopia necessária.

Um total de 181 milhões de doses da vacina já foi distribuído pelo mundo. Uma conquista, sem dúvida. Pela primeira vez na história, o desenvolvimento de uma vacina foi realizado enquanto entidades internacionais erguiam um mecanismo para garantir que erros do passado não fossem repetidos. Ou seja: que a inovação e que a ciência pudessem chegar a todos. E não a uma minoria no planeta.

Nos bastidores, especialistas e representantes de governos mais pobres arregaçaram as mangas para preparar a distribuição nesses locais onde falta energia elétrica, estradas e água. Tudo isso aconteceu.

Mas ficou faltando algo fundamental: solidariedade, limitada a discursos diplomáticos e fechada em cofres acumulados em armazéns em poucos países do mundo.

Apoie a produção de notícias como esta. Assine o EL PAÍS por 30 dias por 1 US$CLIQUE AQUI

O assunto da distribuição de vacinas levou o Conselho de Segurança da ONU a realizar uma reunião de emergência nesta quarta-feira, pois a paz mundial está em jogo.

Mas o fracasso moral vem em elevadas doses. Apenas 10 países receberam o equivalente a 75% desses imunizantes —20% desse total apenas nos EUA.

Outros 130 países ainda vivem a expectativa da primeira dose, com uma fila que já soma 2,5 bilhões de pessoas. No atual ritmo, o mundo apenas conseguirá vacinar 70% da população do planeta e atingir uma imunidade de rebanho em quatro anos e nove meses.

Para que o mecanismo de distribuição funcione e que a disparidade seja alvo de uma transformação profunda, o mundo precisa de 27 bilhões de dólares em 2021. O valor é elevado. Mas não passa de uma fração dos 11 trilhões de dólares injetados pelos governos para salvar suas economias durante a pandemia.

Entre 2008 e 2009, apenas o Tesouro americano destinou 204 bilhões de dólares para salvar os bancos do país. Apenas o JPMorgan Chase & Co recebeu o equivalente ao que o mundo precisa hoje para garantir a vacina para bilhões de pessoas. Mas, no caso dos bancos, a aprovação dos recursos foi garantida. Afinal, o que estava sendo salvo era o sistema financeiro, e não meras vidas.

Também descobrimos, nesses primeiros meses da vacinação, que o sigilo de contratos é mais importante que a transparência com recursos públicos.

Em debates acalorados entre governos, ouvimos de diplomatas que a propriedade intelectual continua vigente, mesmo diante de corpos que se acumulam, e que a quebra do monopólio para a produção global da vacina não é um caminho racional.

Fomos confrontados com governos que, enquanto fazem discursos humanistas pelos salões virtuais da diplomacia, optam por colocar limites às exportações das vacinas.

Fico me perguntando: e se eles estivessem do outro lado da fronteira, o que fariam? E se não fossem eles os donos do monopólio sobre a vacina?

Enfim, como será que definem o que é a humanidade?

Eça de Queirós decifrou a fronteira dessa noção em um de seus textos reunidos em “Cartas familiares e bilhetes de Paris”. Ele nos lembra que essa humanidade “consiste especialmente naquela porção de homens que residem no seu bairro”. “Todos os outros restantes, à maneira que se afastam desse centro privilegiado, se vão gradualmente distanciando também em relação ao seu sentimento, de sorte que aos mais remotos já quase os não distingue da natureza inanimada”, escreveu no final do século XIX.

Mas, hoje, qual seria exatamente o nosso bairro? Diante de um vírus que usou os mesmos canais da globalização virtuosa para chegar a todo o planeta, essa fronteira de quem faz parte da humanidade ou não foi borrada dos mapas. A era do mundo infinito da mentalidade vigente na realidade de Eça de Queiroz chegou ao fim, se é que um dia existiu.

Para que eu sobreviva, meu inimigo precisa ser vacinado. Para que a rica cidade de Genebra esteja segura, Uagadugu precisa receber vacinas. Para que patroas durmam protegidas de uma eventual nova variante do vírus, aquelas senhoras que passam noites acordadas cuidado de seus filhos precisam estar vacinadas.

A realidade é que a vacina fez o planeta tirar uma selfie. Mas a imagem refletida é de uma sociedade disforme, injusta e egoísta.

Hoje, Charles Darwin está sendo sacudido. Não exatamente por criacionistas rejeitados até pelo Vaticano ou terraplanistas que despencaram do abismo intelectual. Mas por um imperativo moral de que o futuro de uma sociedade não pode ser deixada à sobrevivência do mais apto e nem às regras cruas e cruéis do mercado.

O vírus —e agora a vacina— revelam o que o membro da resistência francesa na II Guerra Mundial, Jean Bruller, já havia constatado. “A humanidade não é um estado a que se ascenda. É uma dignidade que se conquista.”

Siga a cobertura em tempo real da crise da covid-19 e acompanhe a evolução da pandemia no Brasil. Assine nossa newsletter diária para receber as últimas notícias e análises no e-mail.

O Estado de S. Paulo: Generais descrevem atuação em missões de paz: 'Não há rotina'

Carlos Alberto Santos Cruz e João Carlos Vilela Morgero, que comandaram tropas brasileiras na missão de paz no Haiti, narram experiências das Forças Armadas no exterior - da relação com a população local à boa imagem do futebol brasileiro

Marcelo Godoy e Paulo Beraldo, O Estado de S.Paulo

Assim como os contra-almirantes Eduardo Wieland e Sérgio Berna Salgueirinho (veja mais), os generais Carlos Alberto dos Santos Cruz e João Carlos Vilela Morgero comandaram contingentes brasileiros em tropas de paz.

Santos Cruz comandou a força de paz no Haiti por dois anos e três meses e depois a força para imposição da paz na República Democrática do Congo, enquanto Morgero liderou o contingente brasileiro no Haiti em 2005, e participou de algumas das principais crises que marcaram o início da presença brasileira na força de paz das Nações Unidas.

Quais as principais mudanças trazidas pela participação em forças de paz e missões individuais para o Exército brasileiro?

Não é só o Exército e as Forças Armadas que aprenderam. O próprio governo percebeu que, para utilizar as Forças Armadas como instrumento de projeção externa, ele tinha de aplicar recursos em preparação e equipamentos e isso foi feito. Durante todo o período do Haiti os recursos extraorçamentários que saíram do governo para as Forças Armadas foram muito bons e permitiram fazer uma preparação excelente.

O governo teve consciência de que tinha de fazer isso para ter uma representação boa no exterior. Dentro do Exército, a conscientização foi de treinamento e preparação. Você não pode ir para uma tarefa sem estar preparado. O investimento que já existia no Exército foi muito reforçado assim como a seleção de pessoal. Houve um aprofundamento da cultura da preparação para desempenhar bem e não fazer besteira, dos técnicos aos combatentes.

A logística mudou muito?

Nossa logística era toda baseada em meios militares e ali aprendemos a envolver civis na logística operacional. Por exemplo, se você quiser um equipamento no Haiti, você contrata uma empresa civil e ela vai colocar o material em 30 dias dentro da base e faz o desembaraço alfandegário, faz tudo. O uso de empresas civis na logística foi um avanço.

O senhor esteve em dois tipos de missões: de manutenção da paz e de imposição da paz. Do ponto de vista de regras de engajamento, o que os militares aprenderam?

Você precisa ter regras bem definidas e praticar as regras exaustivamente em treinamento. Do quartel à prática tem uma distância grande. Dizer que você só pode usar a arma com efeito letal quando se sentir em perigo de vida, isso é um princípio. Mas, na prática, que momento é esse na cabeça de cada pessoa, não é fácil. Você só resolve isso com treinamento exaustivo das diversas situações com características práticas para que aquele conceito se fixe e faça o sujeito desenvolver reflexos de acordo com ele.

Qual o papel da liderança do oficial nessa hora?

O papel do oficial em missão de paz é sempre o mesmo. Ele tem de estar junto com a tropa e participar de tudo. Não pode se distanciar do pessoal. Eu nunca servi na tropa brasileira. Meu caso era diferente, como force commander. Até um nível de batalhão você tem de estar junto.Como force commander você tem de estar junto porque na ONU tem diversos países e diversas culturas com interesses diferentes. Só a liderança pessoal consegue puxar todo mundo.General Carlos Alberto Santos Cruz

Como foi seu primeiro dia no Haiti?

Cheguei em uma sexta-feira, final do dia e vindo de Miami para o Haiti e no outro dia era a solenidade de passagem de função. Logo após a cerimônia, houve uma recepção na casa do embaixador brasileiro. Depois do almoço, eu estava desarrumando a mala e tocou o telefone disseram que tinha havido um tiroteio. Perguntei: Morreu alguém? Não. Então continuei desarrumando a mala. Vai fazer o quê? Você tem de ter calma e tranquilidade.

Quando o senhor chegou estava começando o processo de pacificação de Cité Soleil?

De 2004 a 2005, o trabalho foi em Bel Air. Em 2006, foi em Cité Militaire. Em 2007, era Cité Soleil. O destino me reservou Cité Soleil. Com toda a limpeza feita nas duas comunidades anteriores, as gangues se concentraram em Cité Soleil.

Perdeu alguém em razão do confronto armado?

Não, mas teve gente ferida. teve acidentes, mas não por ação violenta.

Como se faz para controlar as comunicações de uma tropa com aparelhos celulares e câmaras, quando isso é necessário por razões de segurança e sigilo de operações?

É uma coisa incontrolável. Tem de haver a proibição de certas divulgações para não prejudicar o sigilo, mas é muito difícil manter 100%. Tudo pode ser filmado e gravado e transmitido online. O único jeito é fazer tudo certo e corretamente. Isso é bom até, pois não deixa haver deslize e tudo mundo se cuida. Há o problema do sigilo, que, às vezes, é necessário do ponto de vista operacional para preservar a vida de quem está na ação. O sigilo é somente necessidade operacional; fazer o certo é obrigação.

Entre a Haiti e o Congo, o senhor voltou ao Brasil. Pôde verificar o impacto da presença no Haiti em ações do Exército?

O que acho que acrescentou foi a validade do treinamento e da preparação. O elemento tem de ser bem preparado. Ele não pode entrar em certas situações sem ter um mínimo de experiência. Por exemplo, no Haiti, iam só soldados, cabos ou sargentos temporários que tivessem mais de dois anos de trabalho. Não ia o recruta.

Como era a comunicação dos militares com as populações do Haiti e do Congo?

A população toda do Haiti fala o crioulo, que se originou do francês. O francês é falado só pela população de nível melhor. No Congo, há 250 dialetos. Há línguas estruturadas, como o suahili e o zingala. São línguas oficiais do país, sendo o francês uma delas. É fácil falar em francês com uma autoridade, mas quando você vai para o terreno, você precisa de um tradutor, pois as pessoas falam outro idioma.É preciso contratar intérpretes, pois as patrulhas têm de sair com intérprete. Sem eles, você não sabe o que está acontecendo. Tem de contratar cem, 200, 400 em uma missão.General Carlos Alberto Santos Cruz

O senhor foi procurado pela ONU quando o M-23 ocupou a cidade de Goma?

Sim. Era o Ban Ki-moon o secretário-geral. Em abril, fizeram o contato comigo por telefone. Eles me consultaram. Eu recebi o convite e não gastei mais de cinco segundo para aceitar. Se você é do ramo, você gasta dois, três segundos para decidir. Se você não é do ramo ou tem algum problema gasta mais tempo. Se não, perguntou, tá resolvido. Depois de aceitar, teve trâmite de documentação, que passa pelo Itamaraty, Ministério da Defesa, exame médico e essa burocracia dura 30 dias. Mas a decisão é na hora.

A primeira missão do senhor lá foi organizar a retomada da Goma?

Sim. Era o ponto-chave da coisa, uma cidade de um milhão de habitantes cercada. Foram oito dias de combate. O M-23 recuou 25 quilômetros ao norte de Goma e teve um movimento para frente, onde eles ficaram em dois lugarejos juntos, onde houve novo embate em outubro. E dali eles saíram e foram para a fronteira com Uganda, a cerca de 40 quilômetros dali. Na fronteira,, perderam a última batalha para gente. Os remanescentes quando estavam a sete quilômetros da fronteira entraram na vegetação e foram embora para Uganda. Restaram bandos armados menores.

O senhor esteve sob fogo no Congo?

Sim, em diversas ocasiões. Havia fogo de artilharia, katiushas e outros lançadores múltiplos. Eles tinham artilharia, eles desertaram do exército do Congo e levaram muita munição e equipamento. A brigada da ONU tinha infantaria, artilharia e forças especiais e mecanizadas e helicópteros de ataque.

Há três anos se discute a participação de tropas brasileiras em missão na República Centro-Africana? Qual sua avaliação?

Tem de ver o que o país politicamente quer com participação na República Centro-Africana, pois não tem relações comerciais e culturais. A primeira coisa a definir é por que iria. No Haiti era mais fácil enxergar a presença regional. A primeira visão disso tem de ser política, tem de ser o poder político e o Itamaraty. É preciso definir o que se quer politicamente com a participação.

O que agregou em termos de projeção do poder brasileiro as missões do Haiti e do Congo?

Respeito, profissionalismo do nosso pessoal, respeito pelo País. Enxerga-se o País com Forças Armadas responsáveis e com uma sociedade responsável. Essa imagem positiva traz respeito em todos os foros internacionais.

Confira, agora, a entrevista com o general João Carlos Vilela Morgero

Morgero comandou o contingente brasileiro no Haiti em 2005, e participou de algumas das principais crises que marcaram o início da presença brasileira na força de paz da ONU.

Qual era a rotina do senhor durante o comando no Haiti?

Não havia uma rotina diária, pois sempre havia ocorrências que exigiam medidas e ações, algumas vezes preventivas, outras vezes dissuasórias. De qualquer modo, realizávamos uma série de atividades para manter a auto estima e elevar o moral da tropa. O planejamento para as operações se baseava em um trabalho minucioso de inteligência realizado pela tropa, e em dados obtidos junto aos demais contingentes e do próprio estado-maior do force commander. Para manter a tropa em condições físicas, morais e psicológicas capaz de enfrentar as dificuldades inerentes à missão, realizávamos treinamento físico, reuniões para atualização dos acontecimentos, com a finalidade de explorar alguma ação importante, destacar acertos e erros; além das reuniões sociais pelo menos uma por semana.

Nosso dia começava as seis da manhã. Porém, eu acordava às 5h15, fazia uma corrida ou caminhada durante esse tempo. As 6h15 todos deveriam estar prontos para o treinamento físico, exceto os militares que estivessem de serviço ou em patrulhas. As 7h15 já estávamos tomando o café da manhã. As 8h, nos reuníamos para repassar as ocorrências do dia e da anterior, e as atividades planejadas para aquele dia. A partir daí, nos deslocávamos para cumprir as diversas missões; patrulhamento, presença nas áreas de atuação, contato com a população, tropas vizinhas de outros países. Por volta das 14h, tínhamos percorrido toda nossa área de atuação e retornávamos à base, quando as ruas estivessem tranquilas, do contrário permanecíamos nas ruas até a solução dos conflitos.

Quais as principais operações que o contingente brasileiro participou sob o seu comando? Qual a mais desafiadora delas?

Foram realizadas várias operações. Na apresentação que fizemos ao encerramento da missão do segundo contingente estão detalhadas todas as operações. A mais desafiadora foi a retomada da casa do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, ocupada por quase sessenta rebeldes, ex-militares armados, que haviam sido expulsos do Exército.

Quais os principais desafios o senhor e sua tropa enfrentavam no dia a dia relacionados à logística, ao clima e à comunicação com a população?

Relacionados a logística, podemos dizer que recebemos do Exército um bom armamento, equipamentos novos, coletes e capacetes balísticos, munição, viaturas mecanizadas Urutu, viaturas sobre rodas (caminhões, viaturas médias) em número suficiente para cumprir as diversas missões. Além disso, recebemos algumas viaturas tipo Land Rover das Nações Unidas. O clima do período do segundo contingente era mais quente, porem não nos trazia grandes transtornos. Isso porque, em Porto Príncipe sempre soprava uma brisa marítima que amenizava a temperatura. O equipamento que utilizávamos era bastante pesado (colete e capacete balístico, colete tático individual, onde levávamos, pistola carregada, dois carregadores e cantil, além do fuzil parafal). A segurança dos militares sempre foi prioridade máxima.

Como era a relação com a população local?

O contato com a população era constante e foi melhorando a cada dia. Em uma das nossas primeiras operações, eu me recordo de levarmos para o centro de Bel Air, assistência médica e odontológica, distribuição de medicamentos, cestas básicas, corte de cabelo, apresentação de vídeos das Forças Armadas, distribuição de folders e revistas, figurinhas da seleção brasileira. Aliás, uma das mais solicitadas era de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho. Foi tão grande o sucesso com a população que passamos a realizar em todas as operações.

Com evoluiu a relação com a polícia haitiana?

Demorou um pouco, pois percebemos que eles tinham um grande ressentimento em relação à população que apoiava o ex-presidente. Depois de dois meses, já fazíamos operações com eles, a confiança foi sendo conquistada dia a dia. Aos poucos, a polícia do Haiti foi percebendo que a nossa missão era ajudá-los a reerguer o país do caos que se encontrava.

Como era a relação da tropa brasileira com outros contingentes da ONU no Haiti. Algum contingente em específico demonstrava maior ou melhor relacionamento com o brasileiro?

O relacionamento com os outros contingentes era excelente, sempre buscávamos interação trocando informações, recebendo-os na base brasileira para confraternizações. Um fator que facilitava muito esse relacionamento era o force commander da Minustah ser brasileiro. Creio que o relacionamento mais difícil foi com o contingente jordaniano, mas aos poucos fomos conseguindo ganhar a confiança deles e executarmos ações juntos.

Qual a importância da presença brasileira no Haiti para a formação dos oficiais brasileiros, desde os comandantes de pequenas frações de tropa até para os generais que passaram pelo país?

Com certeza, a participação dos militares brasileiros no Haiti, trouxe um amadurecimento profissional desde o soldado até o general, principalmente para os militares mais novos. A participação nessa missão real nos trouxe experiência e fortaleceu o espírito de corpo, colaboração, companheirismo, autoestima e responsabilidade, atributos que sempre cultuamos em nossa profissão, mas que foram ressaltados em todas as operações de que participávamos. Considero que esses aspectos contribuíram para uma maior aproximação entre os militares de todos os postos e graduações, criando um excelente espírito de corpo.

Qual o impacto da presença no Haiti nos procedimentos operacionais e regras de engajamento da tropa adotados pelo Exército? Houve alteração de ações em operações de Garantia de Lei e Ordem que o senhor se recorde após seu retorno ao Brasil?

Houve uma grande evolução e aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais, após o emprego no Haiti. Nesse período o Exército já tinha em sua constituição uma Organização Militar, denominado Centro de Avaliação e Adestramento do Exército, que fazia a avaliação anual das organizações militares operacionais, onde eram verificados os padrões de adestramento, assim como as regras de engajamento. Isso eu pude comprovar quando comandei a segunda Divisão de Exército e, posteriormente, o Comando Militar do Sudeste.

A cada emprego operacional fazemos uma APA (Análise pós Ação), seguindo um protocolo do nosso Sistema de Lições Aprendidas, por meio do qual todos os erros e acertos percebidos durante uma determinada operação ou exercício, são discutidos e analisados, de forma a se estabelecer um padrão adequado de conduta para a tropa. Com certeza, muitos dos ensinamentos colhidos nas operações no Haiti servem de base, até os dias atuais nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, com os devidos aperfeiçoamentos necessários.

Pode-se dizer que o crime organizado haitiano era a principal força adversa enfrentada pela Minustah?

No período de atuação do segundo contingente, não havia um crime organizado, mas, sim, atuação de gangues, uma polícia haitiana despreparada e os ex-militares, grupo de rebeldes que com a extinção das Forças Armadas, ficaram desempregados, sem comando. Os ex-militares que foram presos, por ocasião da retomada da casa do ex-presidente Aristides, nos deram muito trabalho, devido à morosidade do governo em solucionar a situação dos mesmos.

O contingente brasileiro sob seu comando sofreu baixas?

Felizmente, não sofremos nenhuma baixa de gravidade. Foram muitos poucos, sem grandes gravidades, em razão dos enfrentamentos que tivemos.

O senhor, depois que retornou ao Brasil, passou pela 2.ª DE e pelo CMSE. Em ambos os comandos, havia unidades que tinham ou tiveram contingentes deslocados para o Haiti. Como o senhor percebia o impacto da experiência haitiana nos militares que voltavam da ilha?

Os militares que voltavam do Haiti traziam uma experiência que poderia dizer de veteranos. No período que exerci o comando da 2.ª Divisão de Exército, participamos de duas grandes operações: a visita do presidente dos EUA e a visita do papa Bento XVI, em ambas operações a participação dos militares que passaram pelo Haiti foi um fator determinante para o sucesso.Era nítido o grau de adestramento e autoconfiança na atuação dos militares que estiveram no Haiti. Essa experiência passava do mais antigo para os mais novos. Eu mesmo apliquei muito da experiência obtida naquela missão.General João Carlos Vilela Mogero

O senhor se recorda como foi o seu primeiro dia no Haiti?