O Estado de S. Paulo

Monica De Bolle: Flexibilizar o teto, já

A falsa dicotomia entre Estado e mercado caducou. Viremos essa página

Na semana passada, o governo apresentou o plano Pró-Brasil. Tratava-se do anúncio de uma agenda de investimentos públicos em infraestrutura para o País. O plano foi duramente criticado por razões acertadas e outras não tão acertadas assim. Entre as justificadas críticas estava o fato de o plano consistir em não mais do que meia dúzia de slides sem qualquer detalhamento sobre as áreas prioritárias para obras públicas. Foi citada a cifra de R$ 30 bilhões em investimentos públicos, que muitos sabemos ser insuficiente para cobrir as inúmeras carências e os variados gargalos do Brasil. Mesmo assim, houve quem tenha resolvido chamar o plano de Segundo PND de Bolsonaro, ou de PAC do seu governo, numa clara tentativa de demonizar o investimento público.

O anúncio deu margem a respostas histriônicas da equipe econômica, verdadeiros chiliques, por exemplo quando alguns de seus membros disseram à jornalista Miriam Leitão que o plano era uma ameaça ao teto de gastos e que, fosse o teto flexibilizado, muitos deixariam o governo. Talvez seja a hora mesmo de buscarem a porta de saída. Afinal, a responsabilidade desses indivíduos deveria ser com o País, e não com uma medida que sofre de diversas falhas desde seu desenho original.

Em 2016, quando se iniciou a discussão sobre o teto, fui favorável à ideia, mas não ao desenho. Nesse espaço e em outros veículos discuti por que a formulação do teto brasileiro estava em completo desalinho com a boa prática internacional e afirmei que mais cedo ou mais tarde pagaríamos por isso.

Minha visão à época, como agora, era a de que o teto era excessivamente rígido, não permitindo ao governo qualquer margem de manobra para a adoção de medidas contracíclicas, quando necessárias. Antes de a epidemia eclodir, alguns membros do Congresso já defendiam a flexibilização do teto em prol de uma retomada mais forte da economia, para que saíssemos da armadilha do crescimento de 1% ao ano. Há quem argumente que a sua adoção acabou retirando financiamento do SUS, na contramão do que se falava em 2016.

No momento atual, ante a declaração de calamidade, o teto tem um dispositivo que permite a abertura de créditos extraordinários, o que na prática o suspende por tempo limitado. Formalmente esse tempo acaba no ano que vem, quando ainda precisaremos sustentar a economia diante do cenário de quarentenas intermitentes sobre o qual tenho falado.

No início de março, após a epidemia ser declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e começar a derrubar mercados e economias, disse em entrevista à Globonews que o teto precisaria ser flexibilizado para acomodar o investimento público, fundamental não para o enfrentamento da crise de saúde pública, mas para o que dela sobreviria. Alguns reputaram estapafúrdia a ideia, embora naquele momento eu já enxergasse não apenas o drama que hoje atravessamos, como também a crise crônica que haverá de seguir à atual, mais aguda.

Mas, para além disso, a inclusão do investimento público no teto de gastos é anacrônica do ponto da vista da experiência internacional. Estudo publicado pelo FMI em 2015 mostra que há alguma variância entre os diferentes tipos de tetos de gastos, mas todos tendem a excluir o investimento público e/ou ter cláusulas de escape para a adoção de medidas econômicas, quando necessárias.

Queiram os técnicos do governo ou não, o teto é profundamente inadequado tanto para a fase aguda da crise de saúde e da crise econômica quanto para a fase crônica que lhe seguirá. Teremos de continuar a conviver com o vírus, e, por essa razão, tenho insistido que a recuperação será volátil e lenta. Assim seria mesmo que não tivéssemos acrescentado aos nossos problemas a atual crise política e institucional com a saída de Sergio Moro. Dada a conjunção de crises e a dinâmica da economia brasileira, inevitavelmente teremos de nos valer do investimento público durante a fase de reconstrução econômica, pois o investimento privado não retornará tão cedo em situação de volatilidade.

Para tanto é preciso pensar simultaneamente em três linhas de frente: as prioridades para o investimento; o detalhamento dos projetos, para que não tenhamos os fracassos vistos em governos anteriores; e a necessária flexibilização do teto. A economia e a população brasileiras precisam mais do que nunca que tabus sejam abandonados em prol do bem maior: a atenuação da crise humanitária provocada pela epidemia e pela crise econômica.

O momento é de pensar seriamente o papel do investimento público, como estão fazendo vários países mundo afora, e de lembrar que nossas deficiências de infraestrutura não serão sanadas sem o envolvimento do Estado. A falsa dicotomia entre Estado e mercado caducou. Viremos essa página.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Rosângela Bittar: Entre chiquês e glacês

Integrantes do Centrão podem bandear-se para o inimigo antes que o galo cante três vezes

Sai o impeachment, temporariamente retirado das hipóteses de trabalho da oposição (PSDB, MDB, DEM), entra a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, medida que, antes de chegar ao Congresso, ganha arrazoado no Supremo Tribunal Federal.

A aposta de solução para içar o País da crise, agora, é judicial. Informado, o governo intensifica a articulação de defesa, cuja operação mais radical, que abalou instituições como a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, foi a investida sobre o controle dos inquéritos e relatórios policiais.

Diante disso, a oposição reage, apressando-se em definir sua forma de atuação.

Os processos que se seguiram às denúncias do procurador-geral da República contra o ex-presidente Michel Temer, todos derrubados pelo Congresso, são os modelos na expectativa de governo e oposição.

Esta é a principal inspiração na mudança do pensamento do presidente quanto às alianças políticas. O caminho das pedras é a conquista do Centrão, grupo de partidos que fazem as votações do Legislativo penderem para o norte ou para o sul, sem explicações.

Cerca de 70 votos, se tanto, é a avaliação da atual bancada de Bolsonaro na Câmara, como demonstrou recente votação do interesse dos Estados e municípios. A oposição formal ou eventual, contando com os partidos que há décadas dominam de fato o jogo no Parlamento, somados a alguns da esquerda, poderá chegar a pouco mais de 100. Ficariam os demais, em torno de 200 das duas Casas, sob a liderança do Centrão. Que não é um só, são muitos.

Dividem-se os parlamentares centristas em muitas alas. O forte eixo Nordeste é liderado por Ciro Nogueira (PI), Arthur Lira (AL) e Aguinaldo Ribeiro (PB), e a sigla dominante é o PP. Embora o alagoano Lira seja atualmente o mais citado por estar em campanha para a sucessão de Rodrigo Maia, é Ciro Nogueira quem organiza o movimento e orienta o carnaval.

Há o “Centrão Chic”, do paulista Gilberto Kassab (PSD), que fala pouco e opera muito. Tanto que, embora formalmente aliado do governador João Doria, negocia com o presidente Jair Bolsonaro. Está caracterizado até mesmo um “Centrão Glacê”, ala que contribui com nuances da esquerda, na qual se situa, por exemplo, o deputado Orlando Silva (PCdoB). Sem aceitar cargos no governo, os parlamentares deste grupo evitam o isolamento, articulando-se com os mais numerosos para fazer política no Congresso.

O ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) foi, durante muito tempo, uma espécie de logotipo do Centrão. Ainda controla seu partido com firmeza e tem fama de cumpridor de acordos. O PRB, “Centrão dos Bispos”, saiu um pouco da cena depois do revés do grupo na CPI dos Sanguessugas, mas se recuperou com Bolsonaro.

Já o DEM, agora um caso à parte, é o “Centrão Sofisticado”. Criou uma boa imagem e persegue a posição que já teve um dia, de legenda com um projeto político próprio.

Os motivos do governo para obter o apoio do Centrão, todos sabem: criar um lastro de apoio no Congresso para, em alguns momentos, aprovar projetos do seu interesse. Em outros, como agora, evitar a queda.

E o Centrão? Oferecer aos seus membros meios de sobrevivência. Um lema-síntese, colecionado por político criativo para fugir ao clichê, revive um refrão do cancioneiro do cangaço: “o Centrão é ‘tu me ensina a fazer renda que te ensino a namorar’”.

O governo se obriga a entregar a mercadoria negociada. Por exemplo, o Centrão sempre está de olho em duas casas bancárias da Esplanada dos Ministérios, a Funasa, na Saúde, e o FNDE, na Educação.

Não existe a hipótese de enganar o Centrão. Diante dos dribles, seus elementos de significativa base parlamentar podem bandear-se para o inimigo antes que o galo cante três vezes.

Vera Magalhães: Sem saída imediata

Curva de casos mostra que não será simples reativar a economia

É muito mais deletério do que conseguimos mostrar em texto de análise política o efeito que pregações irresponsáveis como as do presidente Jair Bolsonaro contra as estratégias de distanciamento social provocam no efetivo combate à pandemia do novo coronavírus.

Essa influência perniciosa não só atiça a natural e justificável ansiedade das pessoas por retomar suas vidas “normais”, como se fosse possível prever qual será o novo normal a partir de agora. Ela também, é possível perceber agora, acabou por criar nos governadores e prefeitos, mesmo naqueles conscientes dos riscos reais da pandemia, uma pressão para dizerem quando e de que forma reabririam comércio, escolas e outros estabelecimentos, o que se deu, desde a semana passada, de forma claramente irrefletida, precipitada e inócua.

Os casos de contaminação e as mortes continuam em ritmo acelerado, sem que nenhuma das condições necessárias para que se comece a falar em saída das quarentenas esteja dada.

Não começamos a testar de forma mais sistemática e massiva, para ter números mais fiéis a refletir em que momento da epidemia estamos, a ocupação dos leitos de hospitais e de UTIs não está em curva decrescente na maior parte do País, os casos (mesmo esses que conseguimos confirmar, uma fração ínfima do total) não estão estabilizados e, mais assustador de tudo, mesmo os países que fizeram tudo certo e começaram a abrir estão experimentando más notícias.

É ilusório imaginar que em São Paulo, que na terça-feira, 28, conheceu um novo e sinistro recorde de casos e de mortes, 224 em 24 horas, perfazendo mais de 2 mil óbitos em pouco mais de um mês, vai voltar a funcionar, ainda que parcialmente, a partir de 10 de maio.

Se a ocupação dos leitos e a progressão do contágio continuarem no ritmo dessas duas semanas, ao contrário, é muito provável que o governador João Doria Jr. e o prefeito da capital, Bruno Covas, tenham de anunciar restrições ainda mais severas, e não relaxamento do distanciamento social. Foi assim em Milão, Nova York e outras cidades com as características de São Paulo.

Mesmo lugares de populações e circulação mais restritas e controláveis, como Brasília, talvez tenham relaxado as regras cedo demais. Afinal, basta que a capital do País volte a receber fluxos de viajantes, a começar dos políticos, de outros Estados para que uma nova onda de contaminação seja não apenas possível, como provável.

Basta ver que países que chegaram a ser citados como exemplos de combate à covid, como Cingapura (que testou massivamente) e Alemanha (que tinha proporção confortável de leitos de UTI por milhões de habitantes e fez um isolamento social rigoroso), tiveram ou terão de anunciar a volta de medidas restritivas porque os casos voltaram a subir.

Diante de um quadro tão grave e imprevisível, é ainda mais bizarro que o presidente do Brasil esteja dedicado única e exclusivamente a aparelhar ministérios e cargos públicos, demitir ou desautorizar os poucos ministros que passariam num psicotécnico e em confronto aberto com as instituições.

Desde que trocou Luiz Mandetta pelo desarvorado e desanimado Nelson Teich, Bolsonaro parece ter esquecido que há um vírus matando seus governados aos milhares. Não fala mais sobre coronavírus (o que pode até ser bom, dado o nível de patacoada que ele costuma dizer a respeito) nem cobra ações efetivas para achatar uma curva que ameaça colapsar o País tanto no plano médico-sanitário quanto no tão temido aspecto econômico.

Não vai dar para reabrir o Brasil na marra, como a essa altura até Teich já deve ter conseguido se dar conta. Que os governadores parem de ficar com medo do bafo quente das ruas e ajam com responsabilidade. De irresponsável já basta um.

Lourdes Sola: A política da não política em tempos de covid

A linha de transgressão está ultrapassada em várias frentes, pondo à prova nossas instituições

Diante das escolhas que a pandemia impõe aos gestores e trabalhadores da saúde, aos formuladores de política pública e aos governantes, as noções que até aqui dominaram o debate público ganham novos significados, mais dramáticos. A questão distributiva, antes equacionada em termos de desigualdade socioeconômica, de acesso à educação, à Justiça e à saúde, assume a forma de arbitragem entre quem sobrevive e quem morre. Ao mesmo tempo, a variação nas respostas dos países cria um campo de comparação fértil não só para os epidemiologistas, mas também para os cientistas sociais detectarem a influência de padrões socioculturais, demográficos, econômicos e políticos na abordagem da pandemia. É um campo aberto à análise comparada das políticas públicas adotadas “entre as névoas da guerra” - e põe à prova os critérios pelos quais se avalia a qualidade das lideranças políticas.

Em que pé estamos nós? A tomar como referência a Organização Mundial da Saúde (OMS), os padrões científicos adaptados ao nosso contexto, o saber acumulado por nossos cientistas e profissionais da saúde, o governo insiste em dobrar uma aposta arriscadíssima com o futuro do Brasil. Ao contrapor o distanciamento social horizontal, indispensável para prevenir o colapso da rede hospitalar, à economia, abstém-se de enfrentar os trade-offs necessários para uma saída ordenada da crise. Na raiz dessa aposta há um paradoxo: é a política da não política num cenário em que os desafios de governança democrática obrigam a enfrentar escolhas de altíssima densidade política. Cabe aqui considerar três: a forma que assume a questão distributiva entre nós hoje, os requisitos para o exercício da liderança política em conjunturas críticas e a recapacitação do Estado.

Pesquisa realizada na Universidade de Chicago (Valor, 11-13/4) indicou que o desafio distributivo nas regiões mais pobres assume a forma adicional de acesso à rede hospitalar também por jovens e adultos. Com base nas características demográficas e patogênicas da população brasileira, num cenário em que 30% das pessoas fossem infectadas, os 66% com necessidade de internação teriam menos de 65 anos: 34% entre 45 e 64 anos, 28% na faixa entre 18 e 44. Para esta última, a necessidade seria tanto maior quanto mais jovem a população e menor o PIB per capita, ou seja, o Norte e o Nordeste: da ordem de 76% no Amazonas e Amapá, quase isso em Tocantins, Roraima e Acre.

A tragédia observada em Manaus indica que o distanciamento social nessas regiões era e é tão indispensável quanto no Sul e no Sudeste, mais envelhecidos, dadas a menor capilaridade do SUS nessas regiões e as características patogênicas da população jovem (por investigar).

Como registra o professor Delfim Netto (Estado, 27/4), a pandemia obriga a rever os critérios definidores de soberania nacional, de modo a incluir a saúde - e os investimentos na rede de proteção do SUS - entre os objetivos estratégicos do Estado.

Tudo o que sabemos sobre o exercício de uma liderança política em conjunturas críticas, em democracias, pode ser resumido numa sentença. Aplica-se ao governante que, diante de uma encruzilhada, é capaz de gerar novos recursos de poder a partir das instituições dadas - um atributo indispensável para legitimar a criação/recriação de novas instituições necessárias para confrontar a crise. São as características de um empreendedor político, com animal spirits suficientes, no caso, para recapacitar o Estado a redefinir suas funções e exercer os novos papéis que a conjuntura requer. Governar o Brasil nessas condições requer a construção de maiorias em dois eixos: o parlamentar, território do Congresso; e o federativo, dos governadores e prefeitos.

Em contraste com esses requisitos, as decisões presidenciais evidenciam um impulso de desconstrução sistemática das maiorias forjadas até aqui. A começar pela opinião pública, que se manifestara favorável à opção temporária pelo distanciamento social nos moldes propostos pela equipe de Mandetta. Para compor o quadro paradoxal dois alvos móveis têm sido objeto da metralhadora presidencial: as maiorias duramente forjadas no Congresso por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre em torno da agenda de reformas do governo e a maioria suprapartidária inédita forjada pelos governadores antes mesmo da pandemia em apoio ao governo do Ceará. Se a reconstrução da economia e do Estado importa, não seria esse o caminho?

A desconstrução de lideranças leva o presidente e seu círculo a forjar maiorias com os partidos que no passado participaram do processo de captura do Estado por interesses particularistas. A tentativa de desconstrução da PF, da Lava Jato e da imagem do ex-ministro Moro compõe o quadro. A linha de transgressão está ultrapassada em várias frentes. É nelas que a resiliência de nossas instituições é posta à prova: na reativação das barreiras institucionais situadas no sistema de Justiça, nos eixos federativo e parlamentar; e nos critérios de recapacitação político-econômica do Estado com foco estratégico nas políticas de saúde e na árdua reconstrução da economia.

*Professora aposentada do Departamento de Ciência Política (USP), membro da Academia Brasileira de Ciências, presidiu a Associação Internacional de Ciência Política

Ana Carla Abrão: Crédito e contaminação

A renda que se perdeu neste período de isolamento social dificilmente será recuperada

No mundo todo a crise do covid-19 está impondo desafios que vão além dos impactos na saúde e dos efeitos das medidas de isolamento sobre a economia real. O mercado de crédito e o setor financeiro têm também enfrentado uma enorme mudança, e não será diferente pelos próximos anos, dadas as alterações no comportamento do consumidor bancário e as perspectivas econômicas à frente. Crédito e PIB andam juntos. Mais do que isso, mercados de crédito ativos e profundos geram crescimento econômico. Por outro lado, seu enfraquecimento significa um fator negativo adicional, podendo agir como um reforço à recessão econômica que começa a se desenhar.

A economia brasileira já está fortemente impactada pela pandemia. Parte desse impacto, mais severo do que em outros países, se explica pela situação de fragilidade que já nos encontrávamos antes mesmo do primeiro caso oficial ser reportado na China. Afinal, não é de hoje que os problemas fiscais, a dificuldade de retomada consistente do crescimento e as crises políticas deflagradas pelo presidente da República e seu entorno nos assombram. Não é de se surpreender que tenhamos caído nesse abismo. Mas é certamente de se lamentar.

As ações das empresas brasileiras sofreram com quedas médias na B3 superiores às observadas em nossos pares e a desvalorização do real superou a das moedas de países similares. A economia real sente o impacto da interrupção da atividade e marcha a passos largos a caminho da recessão que, sabemos, se traduz em quebra de empresas, mais desemprego, em destruição de riqueza e renda e em aumento da desigualdade. Há que se agir para evitar, ou ao menos minimizar essas perdas.

Pelo lado do mercado de crédito o impacto já está sendo sentido. Inicialmente, a busca por liquidez pressionou as concessões. Na sequência, os programas de recomposição de renda e de linhas de crédito para o pagamento dos salários de pequenas empresas visaram à provisão de liquidez emergencial. Há ainda os programas de recompra de títulos privados de crédito e de liberação de compulsórios, também mirando liquidez e alívio neste momento agudo da crise.

Mas há um futuro pela frente. E ele não parece nada róseo pois não há como ignorar que a renda que se perdeu nestes quase dois meses de isolamento social dificilmente será recuperada. Além disso, a manutenção do controle da pandemia só virá com uma volta gradual da atividade, respeitando protocolos que também imporão a recomposição da renda e das receitas de forma igualmente gradual e em patamares inferiores aos números observados pré-crise. Ou seja, o ano de 2020 (e possivelmente o de 2021) será marcado pela frustração de receita e, consequentemente, pelo aumento do risco e da inadimplência. Se crédito anda junto com PIB, inadimplência responde a desemprego e custo de crédito ao nível de risco. Na nossa última crise, em 2015, a elevação do risco veio acompanhada, como esperado, pela contração do crédito. Não deverá ser diferente nesta crise e precisamos de ações estruturadas, coordenadas e corretas para tentar atenuar esses efeitos sobre a economia.

O ponto de partida é lembrar que ações populistas e midiáticas, como as interferências diretas no funcionamento do mercado de crédito, não trazem solução. Ao contrário, o mercado de crédito no Brasil voltou a crescer e ganhou eficiência graças à reversão das ações atrapalhadas dos finados anos do governo Dilma Rousseff, quando bancos públicos atuaram artificialmente para forçar queda de juros e o BNDES financiou largamente quem não precisava a juros subsidiados. A consequência foi a atrofia do mercado e a transferência de uma enorme conta para o Tesouro Nacional. Ambos extremamente danosos para a economia. Por isso, há que se focar em ações estruturadas, como as que o Banco Central vem anunciando até aqui. Mas é necessário, acima de tudo, fugir das ações fáceis – e invariavelmente danosas – que rompem contratos e criam cunhas. Projetos de lei oportunistas ou as decisões judiciais desprovidas de fundamento encabeçam essa lista.

Não é assim que se mitigam os efeitos da crise sobre o mercado de crédito, mas sim com coordenação, com ações que permitam responder às emergências de curto prazo e construir soluções de médio e longo prazo que preservem os contratos, as regras vigentes e, portanto, a solvência de longo prazo. Do contrário ficará muito mais difícil a volta do crédito e a reconstrução das bases para a retomada do crescimento.

*ECONOMISTA E SÓCIA DA CONSULTORIA OLIVER WYMAN. O ARTIGO REFLETE EXCLUSIVAMENTE A OPINIÃO DA COLUNISTA

Pedro Fernando Nery: Como boas ideias morrem

O que será da mãe solo quando o auxílio emergencial acabar?

Um contrato de trabalho em que se trabalha apenas algumas horas por dia, em que o empregador não precisa pagar os 20% sobre o salário para o INSS nem depositar o FGTS. O valor a receber é acordado individualmente e livremente entre as partes. Não há 13º e a demissão sem justa causa não dá direito à multa ou aviso prévio. Parece improvável? Esse é um contrato de trabalho difundido no Brasil e usufruído sobretudo pelas elites, já usado por variados profissionais destacados.

É o contrato de estágio. Ele é popular entre os jovens adultos das parcelas mais ricas da população: acrescenta linhas ao currículo e permite que se trabalhe nas grandes empresas. O trabalhador ganha experiência e conhecimento, inicia sua rede de contatos, descobre no que é bom e o que não lhe interessa, o que se pode fazer e o que não é bem visto. Frequentemente é porta de entrada para carreiras prósperas.

Esta inserção facilitada no mercado de trabalho é voltada apenas para aqueles que conseguem seguir na educação formal, como os que cursam faculdade. Por isso, este contrato de trabalho ultraflexível é mais comum para os mais ricos do que para os mais pobres.

Compare dois jovens de 20 anos: um está na faculdade, o outro não pode estudar. Este não terá o acesso facilitado ao mercado de trabalho: a ele se aplicam todas as previsões dos demais trabalhadores, inclusive os encargos.

O contrato regular implica que é proibido contratá-lo se ele não for capaz de gerar R$ 2 mil por mês para a empresa. É uma barreira muito alta para um jovem sem experiência saído de um sistema educacional deficiente. A barreira corresponde ao valor mínimo que custa o contrato tradicional de carteira assinada, conforme a legislação.

Como a produtividade desse trabalhador tende a ser menor do que este valor, na matemática implacável do empregador esse trabalhador não compensa. Afinal, não há currículo e, ao contrário do estagiário, sequer há um curso como referência para sinalizar seus interesses.

Este trabalhador irá para onde não existe a barreira: as pequenas empresas, que contratam informalmente, ou vai se ocupar por conta própria, se não estiver no desemprego ou no desalento.

Não à toa, a taxa de desemprego e de informalidade do jovem brasileiro é altíssima. Mesmo em 2014, quando o desemprego total estava baixo, a taxa era 7 vezes maior para a faixa etária mais jovem em relação à mais velha. A mulher jovem, a quem a legislação e a jurisprudência trazem mais restrições, tem situação pior – simplesmente porque é fértil.

Por isso, muitos países diferenciam a legislação que rege o trabalho do jovem. Quando os encargos são iguais, como no Brasil, a razão custo-produtividade vai ser maior para os mais jovens do que para os mais velhos. A legislação igual faz na verdade o mais jovem custar mais do que os demais trabalhadores. Um tratamento antiisonômico que deveria ser considerado inconstitucional.

Às vésperas do Dia do Trabalho, morreu uma nova possibilidade de contratar jovens que não estudam. A um custo menor e com alguma liberdade para acordar valores (entre pacotes de demissão), caiu a MP do Trabalho Verde e Amarelo, que permitia que o jovem pobre fosse contratado com condições mais favoráveis, se não tão favoráveis quanto às do jovem rico.

Polêmica desde a sua edição, a MP recebeu mesmo em sua versão final ataques virulentos e foi objeto de manipulações tão grosseiras de alguns articulistas que fariam brilhar os olhos do cidadão mais antiimprensa. Uma deputada ligada a um sindicato não teve constrangimento em dizer com clareza que era contra a mudança porque ela poderia incentivar a contratação de jovens, em prejuízo dos trabalhadores já estabelecidos.

Se a substituição não era permitida na MP, de fato foi corriqueiro ao longo da sua tramitação a preocupação de que com a medida acabasse sendo melhor contratar jovens do que chefes de família. Só que fora do condomínio são os jovens frequentemente os chefes de família, comumente uma mãe solo. A mesma que vai poder receber o auxílio emergencial dobrado: jovens desempregados receberão em peso o novo benefício. Damos com uma mão, tiramos com outra.

O Trabalho Verde e Amarelo ganhou esse nome nas eleições para simbolizar um novo contrato, em oposição ao tradicional, simbolizado pela carteira de trabalho azul. Um erro trágico: a MP acabou associada às cores do bolsonarismo e prejudicada pela polarização. É mais fácil gritar contra o que simboliza o presidente do que contra a boa intenção de empregar jovens excluídos. O tema terá que voltar: afinal, o que será da mãe solo quando o auxílio emergencial acabar?

*DOUTOR EM ECONOMIA

Rubens Barbosa: Moro, as borboletas, as cobras e as lagartixas

Um ano atrás, em seu discurso de posse, o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, que tão bem conhece o setor nuclear brasileiro, disse que o atual governo pretende “estabelecer um diálogo objetivo, desarmado e pragmático com a sociedade e com o mercado sobre o programa nuclear, fonte estratégica da matriz energética brasileira. O Brasil não pode se entregar ao preconceito e à desinformação desperdiçando duas vantagens competitivas raras que temos no cenário internacional – o domínio da tecnologia e do ciclo do combustível nuclear e a existência de grandes reservas de urânio em nosso território”.

No pós-pandemia, a redução das vulnerabilidades nacionais vai ser um dos desafios para o governo. Levando em conta as novas circunstâncias globais e a necessidade de o Brasil ter capacidade de assegurar suprimento de suas necessidades essenciais com base na produção local, além da manutenção da política que permita o monitoramento de materiais nucleares, torna-se urgente que sua exploração e comercialização sejam privatizadas.

Dada as características estratégicas da utilização desses minérios, seria importante associar o setor privado aos trabalhos da empresa Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal responsável pela política de lavra e comercialização do urânio e das terras raras. As restrições orçamentárias, agravadas pelo esforço de reconstrução do País, certamente vão continuar a afetar a capacidade de investimento da empresa estatal. A perspectiva de aumento da produção deles será facilitada pela eventual parceria com o setor privado na exploração mineral. A solução dessa dificuldade vem sendo buscada e uma das possibilidades é a formação de consórcio entre a INB e empresas privadas. Existe uma série de situações intermediárias em que a venda do urânio secundário extraído pela INB poderia ser lucrativa tanto para o minerador como para a estatal. A solução deste impasse não precisaria passar pela revogação do monopólio, mas provavelmente necessite de alteração na legislação.

A recessão global pós-covid-19 pode abrir uma janela de oportunidades. A retomada da economia global e o gradual retorno do mercado externo representarão incentivos para o investimento privado. O Brasil possui a segunda maior reserva global de terras raras, considerado mineral estratégico, e a sexta maior de urânio, embora ainda o importemos para o abastecimento das duas usinas nucleares em funcionamento. Além desse minério, a demanda global por terras raras para diversificar as fontes de seu suprimento coloca o Brasil em posição privilegiada não só para atrair novas tecnologias, como também para participar de um promissor mercado externo para o urânio enriquecido. O interesse externo pelas reservas brasileiras é grande. Impõe-se a aprovação de regras claras de longo prazo que defendam o interesse nacional e possam atrair investimento para a exploração dessa riqueza.

Outro setor que merece idêntico interesse é o de utilização da tecnologia nuclear na saúde – a especialidade denominada medicina nuclear, responsável por milhares de diagnósticos que mudam a perspectiva e a conduta clínica de pacientes oncológicos, cardiológicos e mesmo neurológicos, e que recentemente começou a dar importante contribuição ao tratamento de pacientes oncológicos, com soluções mais adequadas para os casos de metástase do câncer de próstata, por exemplo. A produção e a comercialização de uma série de radioisótopos essenciais à medicina nuclear continuam sob o monopólio da União e sob dois órgãos, o Ipen e o IEN, autorizados a produzir para uso médico todos os demais radioisótopos. O ideal seria universalizar a oferta dos procedimentos da medicina nuclear, de forma a permitir que agentes privados produzam e comercializem os radioisótopos de uso médico, com o controle da CNEN.

O Congresso deveria examinar com urgência a flexibilização do monopólio para a produção de radiofármacos. A Constituição prevê, no artigo 21, XXIII, b), a autorização para a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. A produção e o desenvolvimento de radiofármacos no Brasil está longe de atender adequada e rapidamente à medicina nuclear, com prejuízo da população, seja na distribuição, seja na oferta de novos produtos. A flexibilização do monopólio, entre outras vantagens e benefícios, favorece maior desenvolvimento de novos radiofármacos, resolve o conflito de atribuições da CNEN, que vem historicamente questionando a produção x fiscalização, e permite a participação de empresa internacional como supridora regular do 99Mo e outros radiofármacos. O Brasil pode se transformar em fornecedor importante desses insumos médicos no mercado global.

O governo brasileiro constituiu o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que, entre outras funções, deve analisar a conveniência de flexibilizar o monopólio da União na pesquisa e na lavra de minérios nucleares, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e ainda na produção de radiofármacos, sob coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme previsto na PEC 517/2010.

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR (IRICE)

Eliane Cantanhêde: Por quê? Por quê? Por quê?

A quem interessa derrubar portarias do Exército sobre armas e dobrar a munição de civis?

Não são mais apenas os próprios militares e a Polícia Federal que estranham a canetada do presidente Jair Bolsonaro derrubando três portarias do Exército sobre controle de armas de civis, como destacado na coluna “Fazendo água”, de sexta-feira. Agora, o MP quer explicações e a oposição inclui mais essa decisão do presidente nos pedidos de impeachment que se multiplicam. Bolsonaro vai empilhando, assim, a mesma pergunta: Por quê?

Por que a demissão do diretor-geral da PF agora, em meio ao caos na saúde, na economia, na política? Por que empurrar porta afora o ministro mais popular do governo? Por que bater de frente com o ministro da Saúde até demiti-lo na hora decisiva da pandemia? Por que confrontar a OMS, epidemiologistas e o mundo inteiro com as cenas patéticas e infantis contra o isolamento social? E por que, afinal, o presidente da República foi prestigiar manifestações pedindo golpe militar? Justamente diante do Quartel-General do Exército?

Assim como no pronunciamento de sexta-feira ele não respondeu objetivamente a nenhuma das acusações que o ex-juiz e agora também ex-ministro Sérgio Moro acabara de lhe fazer, Bolsonaro não responde, não explica e não dá o sentido de suas ações mais absurdas. Por isso, ele, seu governo e o País estão envoltos numa nuvem de incertezas.

É aí que entra a decisão voluntariosa e mal (ou não) explicada de suspender – aliás, pelo Twitter – as três portarias do Exército. Além de, cinco dias depois, também como registrado na coluna de sexta-feira, mais do que dobrar as munições de cada arma de civis por mês. Por que derrubar as portarias? E por que aumentar de 200 para 550 as munições?

Bolsonaro e o governo não respondem, mas militares do Exército, policiais federais e assessores do Ministério da Justiça não gostaram, juristas e especialistas em Defesa acharam estranho. E todos eles dizem exatamente, claramente, o “porquê”: porque, na opinião deles, quem saiu no lucro, lépidos e fagueiros, foram o crime organizado e as milícias. Mais armas sem controle de entrada, sem rastreamento, sem fiscalização e com muito, mais muito mais munição legalmente permitida... A quem interessa?

É claro que Bolsonaro nunca escondeu, e até fez disso discurso prioritário de campanha, seu amor e o amor dos filhos pelas armas e que muitos neste país praticam tiro desportivo ou são colecionadores. Mas – e aí vem novamente o por quê? – derrubar as três portarias do Exército foi só para agradá-los? E mais do que dobrar a munição mensal por arma também?

A procuradora Raquel Branquinho alega que o presidente “viola a Constituição” e faz uma referência particular à base da família Bolsonaro. “A cidade do Rio de Janeiro é a face mais visível dessa ausência de efetivo controle no ingresso de armamento no País”, diz ela em ofício ao qual o repórter Patrik Camporez teve acesso e que foi manchete do Estado na segunda-feira, 27.

Pois é... Rio, armas, controle, munição... Isso tudo vai se embolando com a demissão de Valeixo da PF, a queda de Moro e as acusações que o ministro fez ao sair, de que o presidente queria ter acesso direto ao diretor-geral, a superintendentes e a relatórios de inteligência da PF. E ele, o ministro, também citou especificamente o Rio, neste caso, o Estado do Rio.

Moro, Mandetta e Valeixo saem por uma porta do governo e o Centrão entra pela outra, trazendo, entre outros, Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto. Isolado no Supremo e na cúpula do Congresso, perdendo apoios no empresariado e nas finanças e enfrentando uma guerra inglória na internet com Moro, Bolsonaro corre o risco de se apoiar só em dois pilares: os militares e os líderes do Centrão, que não têm nada a ver. Quem diria? Aliás, por quê?

Vera Magalhães: Mudança de planos na Justiça mostra temor ao STF

Jair Bolsonaro decidiu recuar de duas apostas que pretendia fazer, de uma só vez, no truco às instituições, nomeando de uma só tacada dois “brothers” dos filhos para funções-chave na área de Justiça e segurança pública no momento em que o Supremo Tribunal Federal fecha o cerco sobre ele. Seria ousadia demais até para um presidente que se quer anti-establishment.

Decidiu deixar onde está Jorge Oliveira, o “Jorginho”, filho de um amigo da vida toda, ex-assessor dos gabinetes de dois dos Bolsonaros, Jair e Eduardo, ex-major da Polícia Militar que resolveu fazer Direito quando era assessor parlamentar, cursou uma faculdade particular de Brasília sem nenhuma reputação e se formou há um par de anos.

Em vez de Jorginho, quem vai para o lugar de Sérgio Moro é o advogado-geral da União, André Mendonça, que já tem interlocução mais avançada com ministros do STF, por ser um funcionário de carreira da própria AGU e por fazer a defesa da União junto à corte. É considerado pelos ministros mais preparado do ponto de vista jurídico, e menos carimbado como alguém da cozinha do bolsonarismo.

Aliviando a aura familiar da nomeação na Justiça, Bolsonaro parece raciocinar que ganha o “direito” de colocar Alexandre Ramagem na Polícia Federal, como pretendia. O ex-chefe de sua segurança durante a campanha, amigão de Carlos Bolsonaro e inexperiente em cargos de chefia na hierarquia da PF vai assumir já tendo a pecha de alguém que chega para aliviar a barra para o clã Bolsonaro e o gabinete do ódio no inquérito das fake news, tentar reabrir a investigação da facada contra Bolsonaro em 2018 e designar superintendentes afáveis ao gosto do presidente.

Afinal, foi esse o roteiro traçado pelo próprio Bolsonaro, em pronunciamento ao lado de todos os ministros, na última sexta-feira, do que considera suas prerrogativas junto ao chefe da PF.

Alexandre Ramagem é nomeado diretor-geral da PF

A mesma edição do Diário Oficial da União que traz a nomeação de André Mendonça ao Ministério da Justiça e Segurança Pública também traz a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, que era chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele assume na vaga deixada na última sexta por Maurício Valeixo.

A indicação de Ramagem já vinha recebendo várias críticas de diversos setores da sociedade pela proximidade do delegado com a família Bolsonaro. Ele é amigo pessoal do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

O Estado de S. Paulo: MPF aponta interferência de Bolsonaro no Exército

Procuradores da República abriram duas investigações para apurar ordem do presidente que revoga portarias publicadas pela Força sobre monitoramento de armas e munições

Patrik Camporez, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - Sob suspeita de ingerência na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro entrou agora na mira do Ministério Público Federal (MPF) por indícios de violar a Constituição ao interferir em atos de exclusividade do Exército. Procuradores abriram dois procedimentos de investigação para apurar uma ordem dada por Bolsonaro ao Comando Logístico do Exército (Colog), no último dia 17, que revoga três portarias publicadas entre março e abril sobre monitoramento de armas e munições.

A procuradora regional da República Raquel Branquinho aponta a possibilidade de Bolsonaro ter agido para beneficiar uma parcela de eleitores e que não há espaço na Constituição “para ideias e atitudes voluntaristas” do presidente, ainda que pautadas por “bons propósitos”. O desdobramento do caso pode levar a uma ação de improbidade na Justiça Federal ou à abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).

As portarias 46, 60 e 61, revogadas pelo comandante do Colog, general Laerte de Souza Santos, por exigência de Bolsonaro, foram elaboradas em conjunto por militares, policiais federais e técnicos do Ministério da Justiça. “Determinei a revogação das portarias (...) por não se adequarem às minhas diretrizes definidas em decretos”, escreveu Bolsonaro no Twitter em 17 de abril.

Essas portarias estabeleciam o controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas e fabricadas pela indústria nacional, sob a finalidade de atividades esportivas, de colecionador e também para abastecer os quartéis. Na avaliação dos procuradores, ao revogá-las, o governo facilita o acesso do crime organizado a armas e munições desviadas. “A cidade do Rio de Janeiro é a face mais visível dessa ausência de efetivo controle no ingresso de armamento no País”, observou Raquel Branquinho em ofício obtido pelo Estado.

Ex-braço direito da então procuradora-geral da República Raquel Dodge na área criminal e uma das integrantes do grupo escolhido pelo atual chefe do MPF, Augusto Aras, para atuar na Lava Jato, Raquel Branquinho é considerada uma procuradora linha dura, conhecida por seu trabalho em processos importantes, como o mensalão.

As normas estabeleciam diretrizes para identificação de armas de fogo, bem como para a marcação de embalagens e cartuchos de munições. Umas das regras revogadas, por exemplo, determinava que armas apreendidas pela Justiça cuja identificação tenha sido suprimida ou adulterada poderiam ganhar uma nova numeração.

O pedido de investigação foi enviado por Raquel Branquinho no dia 20 deste mês ao chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, Claudio Drewes José de Siqueira. No ofício, a procuradora argumenta que Bolsonaro fere princípios constitucionais.

“Ao assim agir, ou seja, ao impedir a edição de normas compatíveis ao ordenamento constitucional e que são necessárias para o exercício da atividade desempenhada pelo Comando do Exército, o Sr. Presidente da República viola a Constituição Federal, na medida em que impede a proteção eficiente de um bem relevante e imprescindível aos cidadãos brasileiros, que é a segurança pública, e possibilita mecanismos de fuga às regras de controle da utilização de armas e munições”, escreveu Raquel Branquinho.

Agora, o MPF vai avaliar os motivos da conduta de Bolsonaro de determinar a derrubada das portarias do Exército. Numa avaliação inicial, Raquel Branquinho entendeu que a finalidade da revogação das portarias pode ter sido a de “atender uma parcela de eleitores.”

Procuradores ouvidos pelo Estado sob a condição de anonimato observaram que o texto de cancelamento das portarias, publicado no Diário Oficial da União, no dia 17, não apresentou motivação. “Caso o Exército não apresente justificativas plausíveis, que não seja uma postagem do presidente no Twitter, tudo fica ainda mais grave”, disse um procurador.

‘Voluntarismo’

A tentativa de ingerência de Bolsonaro num órgão de Estado foi o argumento usado pelo ex-ministro Sérgio Moro para pedir demissão na sexta-feira passada. O ex-juiz da Lava Jato acusou o presidente de tentar interferir politicamente ao trocar o delegado-geral da Polícia Federal e de cobrar acesso a relatórios sigilosos de inteligência.

Ao analisar o caso envolvendo o Exército, Raquel Branquinho diz “não restar dúvidas” da competência da Força na fiscalização de armas e munições. A procuradora ressalta, ainda, que a atitude de Bolsonaro nesse caso de derrubada das portarias “representa uma situação extremamente grave” e que tem o potencial de agravar a crise de segurança pública vivenciada no País. Outro risco, argumenta, é que organizações criminosas podem ser “fortalecidas na sua estrutura operacional, abastecidas por armas e munições, cujas origens são desconhecidas pelo Estado”.

Outra frente

Além do procedimento aberto a pedido de Raquel Branquinho, uma outra frente para apurar interferência de Bolsonaro no Exército foi iniciada em conjunto pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional (7.ª CCR). Os dois órgãos são vinculados diretamente à chefia da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas podem abrir processos sem passar pelo comando do órgão.

Neste procedimento, os procuradores Deborah Duprat e Marlon Alberto Weichert, dos Direitos do Cidadão, e Domingos Sávio Dresch da Silveira, da 7.ª CCR, pediram, no dia 20 último, explicações ao Comando Logístico do Exército para prosseguirem no trabalho. Eles querem saber se o órgão vai admitir a suposta ingerência do presidente. No ofício ao general Laerte de Souza Santos, comandante Logístico do Exército, os procuradores solicitam ainda o envio da cópia integral do procedimento de origem da portaria que revogou os atos.

Os procuradores ressaltam que as portarias revogadas concretizavam os princípios estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento e seus regulamentos e “preenchiam relevante lacuna” na regulamentação do rastreamento de produtos controlados pelo Exército. “Essas providências, imprescindíveis para a fiscalização do uso de armas de fogo e para a investigação de ilícitos com o emprego de armas de fogo, eram reclamadas por especialistas em segurança pública e também pela Procuradoria Federal”, diz trecho do ofício.

Defesa e Planalto

Procurados durante o fim de semana, o Ministério da Defesa e a Presidência da República não se manifestaram.

PARA ENTENDER: Portarias Revogadas

As três portarias revogadas pelo Comando Logístico do Exército (Colog) foram elaboradas por integrantes do Exército, Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. As discussões duraram mais de um ano e tiveram como base dados fornecidos por instituições públicas e organizações civis.

Editadas entre março e abril, as portarias 46, 60 e 61 estabeleciam controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas e fabricadas pela indústria nacional, sob a finalidade de atividades esportivas, de colecionador e também para abastecer os quartéis. O Ministério Público Federal abriu dois procedimentos de investigações para apurar a revogação dos atos.

Luís Eduardo Assis: A morte das ideias

Nesta terra onde canta o sabiá, a tese do Estado mínimo está gravemente enferma

A covid-19 não vai apenas ceifar centenas de milhares de vidas. Algumas ideias do pensamento econômico liberal também correm o risco de morrer. O entendimento de que a austeridade fiscal é uma virtude absoluta e incondicional, por exemplo, está sob séria ameaça. Não que a tese gozasse de boa saúde. Ao contrário, ela já estava no grupo de risco desde a crise de 2008, quando os países ricos gastaram o que não tinham para evitar que a recessão fosse ainda mais profunda. Nesta nova crise, mais ampla e mais intensa, novamente os cânones da economia liberal foram mandados às favas em favor de uma ação pragmática. Gastar é tudo o que os governos podem fazer hoje.

O conceito de Estado mínimo já tinha sido conspurcado em dois livros recentes com títulos autoexplicativos, ambos certamente merecedores da ojeriza de nosso ministro da Economia (Austerity, the Great Failure, de Florian Schui, e Austerity, the History of a Dangerous Idea, de Mark Blyth). Para ambos, a austeridade é um mal desnecessário. Ela não funciona e está fundamentada apenas em princípios ideológicos e morais. Atacando por outro flanco, a Moderna Teoria Monetária também corroeu a ortodoxia econômica.

Para a principal porta-voz dessa vertente, Stephanie Kelton, que foi assessora econômica da campanha de Bernie Sanders, o governo não deve se preocupar com o crescimento da dívida pública desde que isso não ameace a inflação. Um Estado soberano que emite sua própria moeda sempre poderá se financiar por meio de novas dívidas. Mesmo o argumento de que as novas gerações herdarão o fardo de resgatar uma dívida pública maior é rechaçado com o exemplo da economia americana no pós-guerra. Os baby boomers nasceram devendo muito, mas ainda assim viveram um longo período de prosperidade que diluiu o ônus da dívida pública emitida pela geração que os antecedeu.

Nesta terra onde canta o sabiá, a tese do Estado mínimo está gravemente enferma. A descoberta de que o governo federal não tem dinheiro, mas ainda assim pode gastar centenas de bilhões é tão atordoante quanto encantadora. Governadores e prefeitos acharam o máximo serem ressarcidos da queda dos impostos sem que tenham de oferecer nenhuma contrapartida. Mas não só eles. O núcleo duro dos militares que cerca o presidente também se empolgou. Se não há o deus da austeridade, tudo é permitido.

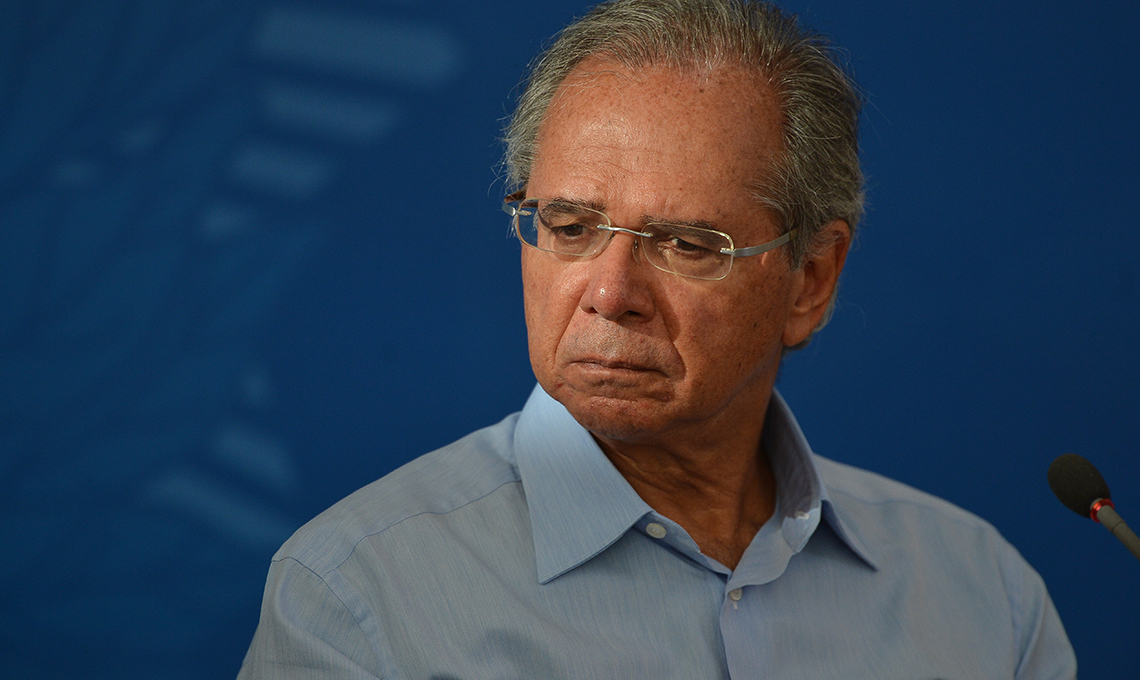

O programa Pró-Brasil, anunciado na semana passada, é tosco, foi improvisado e está longe de fazer decolar os investimentos. Marca, no entanto, uma ruptura clara com os ditames austeros do Ministério da Economia. A desarticulação política do próprio governo auxilia no desmantelamento dos princípios ideológicos ultraliberais do ministro Paulo Guedes. É a casa da mãe Joana (e ela saiu para comprar pão).

Resta à equipe econômica abjurar a explosão de despesas e tentar organizar a fila dos pedintes. Desde o início, os economistas do governo aderiram ao aumento dos gastos com o mesmo entusiasmo com que um congregado mariano participa da turma da pipoca no carnaval de Salvador. Essa estratégia é contraproducente porque cria resistências dentro do próprio governo. Sem capacidade de articulação política, o Congresso Nacional vai se embriagar com a possibilidade de aumentar os gastos públicos.

Pode haver muita discussão acadêmica sobre as teses liberais de Paulo Guedes, hoje internadas, moribundas, na UTI. Mas a volta do populismo fiscal seria um preço muito alto a pagar pela incúria de um governo que parecia ter jurado a cruz da austeridade. Quando o mundo não acabar, se o mundo não acabar, será extremamente difícil para um governo acuado pela inépcia retomar os cânticos e louvores ao equilíbrio fiscal.

* Economista, foi diretor de política monetária do Banco Central e professor de Economia da PUC-SP e da FGV-SP.

Gustavo H.B. Franco: Economia - 45 dias de corona

As primeiras projeções para o crescimento do PIB em 2020 começaram a aparecer; estamos falando de quedas superiores a 5%

Com um mês e meio do início oficial da pandemia (a declaração da Organização Mundial da Saúde é de 11 de março), o estrago sobre a economia é imenso e, pior, não está completo.

As primeiras projeções para o crescimento do PIB em 2020 começaram a aparecer, o aspecto é péssimo, mesmo considerando as dosagens elevadas de pudor e genuína contrição nesses primeiros esforços.

Estamos falando de quedas superiores a 5% para 2020, mas, na hipótese otimista e irreal, que no segundo semestre de 2020 voltaremos à “normalidade pré-corona”, o que nem mesmo a Militância Bolsonarista da Terceira Idade de Taubaté acredita que vá acontecer.

Na verdade, se os números do segundo semestre forem afetados por alguma restrição espontânea de mobilidade e consumo, o que é bem provável, a conta para o PIB em 2020 vai ficar mais próxima de uma queda de dois dígitos.

A mesma dinâmica se observa para o resto do mundo, para o qual a projeção do FMI é de 3% de queda, mas na improvável hipótese de uma recuperação forte no segundo semestre.

Terrível.

Além de terrível, pode-se certamente acrescentar “inesperado” e talvez um “imerecido”. Mas não vale discutir, nem tem muita importância mesmo, pois é o que temos para hoje e o que vale, para a política, é o que os advogados designam como “responsabilidade objetiva”, ou, na linguagem do Conselheiro Acácio, a responsabilidade é do responsável independentemente de culpa ou merecimento. Vai para a conta da liderança.

De acordo com um velho teorema que aprendi em Brasília, e de aplicação global, é muito difícil a liderança política se aguentar (na próxima eleição) com a economia naufragando desse jeito, independentemente de culpa e dolo.

Isso é mais ou menos como dizer que nenhum tripulante graduado do Titanic tem muita chance de ser popular junto aos passageiros e seus familiares. Fica ainda mais difícil quando houver gente morrendo sem conseguir entrar nas UTIs, sobretudo na periferia da Belíndia. Por ora, vamos lembrar, a “curva” brasileira reflete a evolução na nossa população belga, daqui para frente, no entanto, vai ser como na Índia.

Claro que um ou outro líder pode destoar: Boris Johnson, por exemplo, ao ficar doente, experimentou o equivalente à facada de Bolsonaro durante a eleição, e vai sair da crise melhor que a média, assim como Jair Bolsonaro, por conta da “gripezinha”, entre outras malcriações e maus exemplos, vai sair pior, muito pior.

Sendo assim, e considerando que o fenômeno é global, o prognóstico é ruim para os políticos no poder, de modo que, provavelmente, vamos ter o encerramento desses populismos de quinta categoria ocorrendo em vários países, incluindo este aqui onde estamos. A ver.

Há algo de perverso, todavia, nessas más notícias do PIB saindo justamente no ápice do debate sobre a transição do confinamento geral para algo diferente, cujos protocolos estão ainda em discussão. A sofreguidão com as consequências políticas de um PIB muito ruim pode enviesar a decisão para uma abertura muito grande ou muito rápida, o que pode custar vidas e levar à volta de medidas mais restritivas no segundo semestre do ano, arruinando de vez o PIB de 2020.

Tudo isso não obstante, o presidente, neste mês e no meio da pandemia, deu duas demonstrações de desapreço à autonomia dos órgãos de Estado que lidam com a Saúde e com a Polícia, e que resultaram nas demissões dos ministros Mandetta e Moro.

É natural que o mercado financeiro volte a flertar um terceiro pavor que seria o desapreço à autonomia dos órgãos de Estado que lidam com a Economia e a possível substituição do ministro Paulo Guedes por “alguém mais afinado”, e “que possa interagir” com o presidente. Essa possibilidade precisaria ser afastada o mais rápido possível: o presidente teve 40 minutos em cadeia nacional para fazê-lo, mas, quando não falou de Sérgio Moro, tratou de aquecimento da piscina.

Por tudo isso, o ministro Guedes precisa ficar maior, e a turma do gabinete do ódio precisa ficar menor. Não existe outra receita para baixar a temperatura dessa crise.

* EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL E SÓCIO DA RIO BRAVO INVESTIMENTOS. ESCREVE NO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS