O Estado de S. Paulo

Bolívar Lamounier: Profecias e premonições não são inofensivas

Não é isenta de riscos a discussão sobre os impactos que a democracia tem sofrido

Que o mundo inteiro está imerso em dificuldades é óbvio. E é também óbvio que, por toda parte, as democracias são impactadas de forma negativa por tal situação. Mas daí a dizer que os regimes democráticos estão com um pé na cova vai uma larga distância.

As principais publicações do Primeiro Mundo têm discutido tais impactos com bastante frequência. A discussão é importante, mas não é isenta de riscos. A maioria delas toma os cuidados necessários, mas algumas às vezes resvalam para aquilo que os americanos chamam de self-fulfilling prophecies (profecias que se autorrealizam). Ou, se preferem, para o risco de jogar fora o bebê com a água do banho. Pior ainda é quando, imaginando possíveis sucedâneos para democracias supostamente defuntas, os analistas contrapõem modelos baseados em “ativismos populares” supostamente calorosos e espontâneos à suposta frieza ou ao “mero formalismo” institucional da tradição democrática ocidental.

Dias atrás a newsletter da International IDEA, uma ONG séria, sediada em Estocolmo, adotou uma linha que em geral me causa certa urticária. Título: The vote is no longer enough (o voto já não é suficiente). Mas quem disse que o voto é ou algum dia foi “suficiente”? Neste artigo, com todo respeito à intenção sem dúvida louvável da referida organização, vou tentar pôr alguns pingos nos is.

É correto, corretíssimo, dizer que eleições são uma condição sine qua non da democracia. São uma condição absolutamente necessária. Mas não me consta que algum teórico sério desse regime tenha jamais afirmado que é uma condição também suficiente. E precisamos ir mais longe. Quando dizemos que eleições são uma condição suficiente, é essencial esclarecer em que sentido fazemos tal afirmação. Sim, o pilar fundamental da democracia são eleições periódicas, limpas e livres, nas quais a maioria da população adulta tenha o direito de participar. Eleições “limpas” significam que os pleitos não podem ser vulneráveis à fraude numa escala capaz de distorcer os resultados. Eleições “livres”, que nenhuma ameaça pese sobre os eleitores no momento em que comparecem às urnas, ou seja, que eles estejam livres da coação e da coerção em qualquer de suas formas. Essa condição coloca o regime venezuelano do sr. Maduro e o nicaraguense do sr. Ortega a anos-luz da democracia.

Dito de outro modo, o processo eleitoral da democracia pressupõe um extenso desenvolvimento da legislação e que esta seja aplicada por instituições neutras, fortes e idôneas. Este enunciado parece-me suficientemente claro, mas com certeza não é completo. Onde não exista uma imprensa livre e pluralista, é óbvio que ele soa incompleto. Em certos países, governos implantam programas sociais em tese salutares, que em tese nada têm de ilegal, mas podem fazê-lo de forma maliciosa, com vistas à auferir dividendos eleitorais num grau que se podia compreender cem anos atrás, mas não nos dias que correm. Outra condição sine qua non, associada ao processo eleitoral, é que os contendores reconheçam sua mútua legitimidade e reconheçam as eleições como a única via legítima de acesso ao poder.

E o que dizer do transcurso dos mandatos, quando os eleitos, devidamente empossados, começam a pôr em prática suas plataformas eleitorais? Neste aspecto, as questões cruciais são a dos “objetos de decisão” – quero dizer, sobre que matérias a opção eleitoral faz realmente alguma diferença – e a transparência, ou seja, quanto conhecimento o eleitor tem efetivamente a chance de se informar. Em qualquer democracia, na brasileira inclusive, a diferença entre o mundo atual e o de 50 ou cem anos atrás é imensa. Mas nosso atraso nesse aspecto pode ser medido pela dimensão amazônica das falcatruas cometidas na Petrobrás e pelo muito que continuamos a ignorar sobre a carteira de empréstimos do BNDES. O processo eleitoral avançou muito, mas o acesso à informação ficou para trás. A responsabilidade maior por tal atraso cabe ao Legislativo e aos partidos políticos, incrustados no casco do Estado, servindo mais à alta burocracia que à sociedade e virtualmente impotentes diante das corporações (organizações atreladas a interesses extremamente estreitos).

A terceira dimensão relevante é a da accountability – a possibilidade de efetivamente assegurar a probidade no trato da coisa pública, responsabilizando e punindo o servidor público que a infringe. Essa área tem registrado progressos palpáveis, graças principalmente ao combate à corrupção. Ainda que a Operação Lava Jato e a Polícia Federal tenham cometido alguns excessos, já podemos vislumbrar o dia em que o Brasil terá uma e não duas Justiças, como tem sido de nossa tradição. Nos últimos anos, vimos alguns grandes empresários e até um ex-presidente da República na prisão, algo até recentemente impensável e, a meu juízo, irreversível. O risco, evidentemente, é a Justiça se deixar arrastar pelo clima do “pega, mata, esfola”. Ser rico ou ter sido delatado não torna o poderoso automaticamente culpado de algo, mas a recíproca é verdadeira: esperar que criminosos de colarinho branco deixem confissões autenticadas em cartório ou abram mão da infinidade de recursos que a Constituição de 1988 ainda lhes assegurou é algo que não veremos nem na brilhante democracia norueguesa.

A pedra de toque, no caso, é o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, questão que tem contraposto o Supremo Tribunal Federal às duas primeiras instâncias de uma forma indesejável e institucionalmente perigosa. Para bem servir ao interesse maior da sociedade, é essencial que todo o sistema de justiça se empenhe em informar quantos “3pês” (pobres, pretos e putas) ainda se encontram amontoados nas masmorras nacionais sem terem chegado sequer à segunda instância.

* Bolívar Lamounier é cientista político, sócio diretor da Augurium Consultoria e autor de ‘Liberais e antiliberais: a luta ideológica de nosso tempo’ (Companhia das Letras, 2016)

Vera Magalhães: Alckmin joga com o regulamento

Presidenciável do PSDB aposta nos pilares da política tradicional para ganhar eleições e deixou para trás uma conhecida característica sua: a de jogar parado

Desde o início de sua segunda caminhada para tentar chegar ao Planalto, Geraldo Alckmin apostou nos pilares que vigoraram na política brasileira até aqui: estrutura partidária e política faz diferença; grandes alianças asseguram grande tempo de TV, e isso é importante; e a definição das chances de cada um só se dá depois do início oficial da campanha.

Por ora, ele vai conseguindo confirmar uma a uma de suas convicções, repetidas à exaustão naquele tom paciente à imprensa e a potenciais aliados, a princípio céticos, mas que acabaram por caminhar em sua direção nesta semana.

Para fechar em torno de si o apoio do Centrão —agora dá para usar a terminologia do grupo que se ergueu em torno da liderança de Eduardo Cunha, pois é praticamente o mesmo, apenas trocando o comando do MDB pelo do PSDB— Alckmin deixou uma de suas características: a de jogar parado.

O ex-governador de São Paulo viu a possibilidade de o grupo fechar com Ciro Gomes (PDT) e se dedicou exclusivamente a conversas com seus expoentes nos últimos dias. Foi decisiva a interferência junto a Valdemar Costa Neto, “dono" do PR, que entrou por último no bloco, mas teve papel decisivo e vai indicar o vice, Josué Gomes.

A aposta numa ampla aliança com partidos com imagem desgastada perante o eleitor por escândalos de corrupção é a única estratégia que Alckmin poderia adotar: integrante do PSDB, que juntamente com o PT exerce a hegemonia política no País desde 1994, ele tinha de tentar juntar em torno de si as grandes legendas para manter essa posição, ameaçada pelo desgaste que as duas siglas sofreram com a Lava Jato.

A operação, aliás, é o componente novo que vai determinar se a aposta de Alckmin num jogo usando o regulamento ainda é capaz de assegurar a vitória na disputa presidencial brasileira.

Neste caso, a força de uma coligação que lhe assegura 43% do tempo de propaganda na TV, quase 3.000 prefeitos e 277 deputados federais seria capaz, no entendimento de Alckmin, de superar o estrago causado pelas acusações contra Aécio Neves, réu por corrupção, e outras acusações.

É uma estratégia que vai na contramão da de Jair Bolsonaro, que por ora lidera as pesquisas com base em um discurso de “outsider” (mesmo sendo político com mandato há décadas), com forte apelo nas redes sociais em detrimento da TV e sem nenhuma aliança.

O próximo indicador a ser buscado pelos aliados agora convertidos ao alckmismo será os índices nas pesquisas. Mas todos reconhecem que vai demorar para que a grande aliança se traduza em crescimento nas intenções de voto. Isso só deve se mostrar eficiente ou não depois do início da propaganda na TV, em 25 de agosto.

Até lá, a aposta de Alckmin será crescer em São Paulo, Estado que governou por quatro mandatos, colando sua campanha à de João Doria Jr. —operação agora facilitada pelo fato de ambos terem um apoio partidário robusto, e praticamente com as mesmas siglas.

O Estado de S. Paulo: Centrão se afasta de Ciro e fecha apoio a Alckmin

Apoio ao pré-candidato do PSDB foi definido após o PR acertar que indicará o vice

Por Felipe Frazão e Vera Rosa, de O Estado de S. Paulo.

BRASÍLIA - Na véspera da convenção que vai oficializar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência, o Centrão mudou de lado e decidiu fechar aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB. A reviravolta de última hora, isolando Ciro, ocorreu depois que o PR, chefiado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, se juntou ao bloco formado por DEM, PP, Solidariedade e PRB.

Em reunião realizada ontem, em São Paulo, dirigentes do Centrão disseram a Alckmin que, se não houver nenhum obstáculo no meio do caminho, o acordo será anunciado oficialmente no dia 26. O candidato a vice na chapa do tucano será o empresário Josué Gomes da Silva (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar, morto em 2011.

No mercado eleitoral, o apoio do Centrão é visto como muito importante na disputa pelo Palácio do Planalto. Juntos, os partidos têm no mínimo 4 minutos e 12 segundos por dia no horário eleitoral de rádio e TV, que começa em 31 de agosto. O PR dispõe de mais preciosos 45 segundos. Na Câmara, esses partidos abrigam uma bancada de 164 deputados, dos atuais 513.

A mudança do bloco, que até os últimos dias estava inclinado a avalizar a candidatura de Ciro, foi resultado da soma de fatores políticos. O peso maior, porém, é atribuído a Valdemar, que atuou como uma espécie de fiel da balança no bloco e exigiu uma composição com Josué de vice.

Alckmin cancelou compromissos em Montes Claros (MG), ao lado do senador Antonio Anastasia – pré-candidato do PSDB ao governo de Minas – para conversar ontem com representantes do Centrão. Diante da resistência do Solidariedade à aliança com Alckmin, o ex-governador se comprometeu a avaliar uma forma de compensar o fim do imposto sindical. “Vamos governar juntos. Ninguém faz política sozinho”, disse ele.

Antes do acordo, o PR negociava apoio ao deputado Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL, que está em primeiro lugar nas pesquisas em cenário sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso da Lava Jato, na disputa eleitoral. Como a dobradinha com Bolsonaro não vingou, Valdemar se juntou ao Centrão.

Um jantar com integrantes do bloco, na casa do senador Ciro Nogueira (PP-PI), na quartafeira, praticamente selou o destino do grupo. Ali, Valdemar manifestou preferência por Alckmin, mas disse que seguiria a posição dos colegas, qualquer que fosse.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estava no Chile e não participou do jantar, mas foi consultado por telefone. De volta, foi anfitrião de um café da manhã com o bloco ontem, em sua casa. Ouviu as ponderações de Valdemar e percebeu que não tinha maioria nem no DEM para o aval a Ciro.

Além disso, declarações do pré-candidato do PDT – consideradas desastradas –, como o xingamento a uma promotora de Justiça, na ação movida por injúria racial em declaração crítica ao vereador paulistano Fernando Holiday (DEM), contribuíram para o Centrão ficar com receio de marchar com ele.

Discurso. Pesou ainda contra Ciro o fato de ele não ter conseguido manter uma retórica alinhada com o que os liberais do Centrão acreditam. A pedido de Maia, o economista Claudio Adilson Gonçalez se reuniu com Mauro Benevides, responsável pelo programa econômico da campanha do PDT, e saiu da conversa dizendo que a linha de pensamento “não é conciliável”. Afirmou também que o discurso de Ciro é “perigoso e desestabilizante”. Outro fato que irritou o Centrão foi a crítica do presidenciável do PDT ao acordo da Embraer com a Boeing, chamado por ele de “clandestino”.

Além de oferecer Josué como vice, o bloco exigiu como condição para o apoio a recondução de Maia à presidência da Câmara, se o deputado e Alckmin forem eleitos. O tucano aceitou.

Na quarta-feira, o ex-governador elogiou o filho de José Alencar. “Josué é uma pessoa pela qual tenho grande estima”, disse Alckmin.

William Waack: Admirável mundo novo

Somos pequenos e diminuímos nas últimas décadas por falta de lideranças com visão

É uma pena, e ao mesmo tempo um péssimo sinal, o fato de temas de política externa terem tão pouca importância no debate político eleitoral no Brasil, país ao mesmo tempo abençoado e amaldiçoado pela enorme distância que mantém de qualquer conflito internacional relevante. Abençoado, pois ninguém aqui vai dormir hoje preocupado em saber se um ente querido vai matar ou morrer num conflito armado (não estou considerando a guerra interna brasileira como conflito armado clássico). Amaldiçoado, pois a imensa maioria da população – e os políticos em geral – não tem a menor percepção da natureza, abrangência e alcance de grandes contenciosos lá fora.

E olhem que Donald Trump, involuntariamente, nos deu uma espetacular demonstração da rapidez da destruição que está alcançando o sistema de relações entre as potências existente desde o fim da 2.ª Guerra Mundial. Ao lado do tirano russo Vladimir Putin, de quem foi livrar a cara num encontro em Helsinque, Trump encerrou uma extraordinária semana de massacre do que tinham sido até aqui alguns princípios norteadores da potência que foi decisiva para dar forma e garantir esse sistema do pós-guerra, os Estados Unidos.

O mundo no qual o Brasil terá de se virar agora é um lugar no qual o presidente americano xinga aliados e elogia adversários tradicionais; abomina instituições multilaterais (da OMC à ONU) e a coordenação de ações entre países; encara o comércio internacional como um jogo de soma zero, no qual se alguém ganha é às custas de outro; reflui para o pensamento de divisão do mundo em esferas de influência nas quais “homens fortes” podem agir a gosto; mantém que a aplicação de princípios ou valores é coisa de trouxa e só distrai de resultados práticos.

Não estou aqui (desculpem o cinismo) fazendo um julgamento moral sobre se esse admirável mundo novo é pior ou melhor do que o velho. Cumpre apenas registrar que boa parte do que foram apostas de política externa e inserção internacional do Brasil (supondo que as havia de maneira mais ou menos doutrinária) simplesmente caiu por terra. O que um novo governo aqui possa ter como norte precisará levar em conta um mundo muito mais perigoso e multipolar no “mau” sentido da palavra, isto é, não pela convivência mais ou menos harmônica de vários polos de poder, mas, sim, pela destruição de regras que até agora tiveram notável importância.

Duas delas estão sob ataque há algum tempo, não importa Trump. Democracias liberais e seus sistemas representativos passam por notável crise, em parte até acelerada pela revolução digital. Sob ataque está a ordem internacional do “livre” comércio – que inclui o livre movimento também de capitais e pessoas. A instabilidade parece ser o componente essencial de uma nova situação na qual não está claro como será a acomodação (pacífica ou nem um pouco pacífica) do surgimento de uma nova superpotência, a China.

É bastante óbvio que esse tipo de desafio se torna ainda mais difícil para um país como o Brasil, amarrado ao chão não por grilhões impostos por potências estrangeiras (como afirmam populistas imbecis, particularmente os de coloração petista, mas não só). Somos pequenos no mundo e diminuímos em termos relativos nas últimas décadas por conta de produtividade estagnada, economia pouco competitiva e paralisia política geral para resolver problemas (como a crise fiscal) que demandam urgentemente o recurso do qual mais precisamos, e não encontramos: lideranças políticas com visão.

No nosso próprio clima de “vamos ver o circo pegar fogo”, tem bastante gente aplaudindo Trump. É bom não esquecer que somos parte do circo.

Marco Aurélio Nogueira: Dilemas e dificuldades de Alckmin

Presidenciável tucano ainda não resolveu a questão das alianças e não se reveste de uma fantasia cívica e democrática que empolgue

É sabido que o presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, tem trunfos importantes para vencer a eleição: um partido, experiência política como gestor, estilo moderado, torcida do mercado e acesso à máquina pública paulista, que há 20 anos vem sendo por ele modelada.

Apesar disso, é alvo de todo tipo de críticas e restrições. Em sua defesa, tem argumentado que a disputa só começará mesmo quando a propaganda for para o rádio e a TV, quando então a candidatura arrancará, já num contexto em que haverá uma inevitável depuração dos candidatos menos competitivos. O candidato mostra confiança e determinação, procura comer pelas bordas, quase em silêncio, como bom político interiorano que é. Pode ser que esteja certo. Mas sua campanha flerta ininterruptamente com a crise.

Alckmin é visto como insípido, conservador nos costumes, excessivamente fiscalista e neoliberal em economia, desatento para a questão social. Suas seguidas gestões em São Paulo dividem opiniões: há quem aprecie e quem critique, mas a rigor não há ninguém que se derrame em amores e elogios. O ex-governador é um democrata, mas não é um político que desperte paixões. Há muita injustiça no modo como é visto.

Como candidato, vem tentando dissolver a imagem negativa que fazem dele. Gosta de ser comparado a um maratonista, que avança lentamente, poupando fôlego e energia, para dar um arranque final vitorioso. Confia que parte da massa de eleitores indecisos, que é enorme, migrará para ele às vésperas do pleito. Procura exibir indicadores de sucesso na administração paulista, números quase sempre questionados pela oposição e nem sempre devidamente compreendidos pela população. Vale-se, também, de uma conduta discreta e educada, que o faz ser tratado como um governante prudente, conciliador, flexível, que não carrega rancores nem ressentimentos, trabalha de forma colegiada e com equipes multipartidárias, integradas por diferentes correntes políticas.

Alckmin se apoia nesses dois blocos imagéticos, cada um dos quais contém boa dose de verdade. Seu entorno e mesmo diversos políticos e analistas acreditam que ele é o homem certo para o momento atual, graças à capacidade que teria de agregar pessoas e manter sob controle o timão do barco e a chave do cofre.

Mas Alckmin permanece estacionado nas pesquisas e parece destituído de poder de convencimento. Não conseguiu até o momento gerar entusiasmo entre os eleitores, nem obteve o apoio explícito dos partidos que poderiam tê-lo como opção. Algo que surpreende e merece reflexão.

Tem demonstrado enorme dificuldade para fixar uma posição nacional que o projete para a Presidência em nome de uma articulação democrática que dê sustentação a uma agenda reformadora que combine equilíbrio fiscal, crescimento econômico e igualdade social. Particularmente na dimensão da “questão social” e das “lutas identitárias”, ele não consegue ganhar impulso, como se estivesse travado pelo fiscalismo liberal. O empenho que teve em sanear as finanças públicas em São Paulo é interpretado como expressão de um garrote que sufocou as universidades públicas e as instituições técnicas da administração pública. Com isso, perde pontos preciosos entre a intelectualidade e os núcleos de ativistas.

Pode-se considerar, ainda, que a estratégia política por ele seguida em São Paulo não lhe favoreceu em nenhum momento. Primeiro porque foi o principal responsável pela ascensão de João Doria, que ajudou a eleger prefeito de São Paulo e agora, não só concorre ao governo do estado como faz uma espécie de sombra à candidatura de Alckmin. Forçado a se equilibrar entre Dória, candidato do PSDB, e Márcio França, vice-governador (PSB) e seu aliado, Alckmin perdeu a exclusividade em São Paulo. Fomentou simultaneamente a reação dos que não gostam de Doria e a resistência do PSB. Foi um erro, a ser compartilhado com o partido e as correntes tucanas. De certo modo, Alckmin ficou emparedado em seu próprio estado, travando a indispensável projeção nacional.

Essa é uma das pedras que o mantém parado no mesmo lugar. Mas não é a única. Outras duas mais também o atrapalham.

Uma é o desencanto da população com a política, fato que celebra o sacrifício de candidatos “excessivamente políticos”, que são vistos como corruptos e distantes dos problemas reais da vida cotidiana. Processo objetivo derivado da atual fase da globalização capitalista e da crise da democracia representativa, tal desencanto colou-se na pele de Geraldo e de praticamente todos os demais candidatos, dele escapando, a rigor, somente Marina Silva, e mesmo assim não por inteiro. Hoje parece cristalizada a tendência do eleitorado de torcer o nariz para candidatos identificados com o establishment político, em nome de uma vaga ideia de renovação. Fato que ajuda a explicar os indicadores das pesquisas que dão conta de um enorme contingente de eleitores sem candidatos, desinteressados e dispostos a anular o voto.

A segunda pedra é a crise do PSDB. Já faz tempo que o partido deixou de ser uma organização coesa. Suas alas se reproduzem com impressionante facilidade, ressentindo-se da falta de uma direção ativa e legitimada, de um corpo doutrinário atualizado e de um programa unificador. A ideia social-democrática, que serviu de inspiração para o surgimento do PSDB há trinta anos, já não é mais uma inspiração. O partido ainda tem bancadas expressivas, governa estados e cidades importantes, mas carece de vibração cívica e de ligações com a sociedade civil. Mesmo a intelectualidade que emprestou apoio ao PSDB recuou, deixando o partido sem sustentação no plano do debate público. Sua longa temporada na oposição aos governos petistas não o fez mais forte, ao contrário, deixando no eleitorado a sensação de que o partido existe só para disputar o poder e não para oferecer uma perspectiva de Estado e sociedade para a população – problema idêntico ao que os tucanos identificavam no PT.

Em 2014, o PSDB perdeu a Presidência mas teve, paradoxalmente, sua maior oportunidade de reencontrar o eixo. A campanha de Aécio Neves ativou o sentimento antipetista e, no segundo turno, conseguiu articular uma ampla frente democrática de apoio. O candidato, porém, esteve sempre aquém dela, fez uma campanha pífia, sem vigor e identidade . Perdida a eleição, o partido nada fez para se reagrupar e ganhar energia. Pouco depois, as denúncias de corrupção contra Aécio não conseguiram ser processadas, retirando do partido a imagem ética e moral que sempre exibiu. Com o início do governo Temer, mais indefinições, num cenário em que se esperava que o PSDB funcionasse como o fator de estruturação do ministério e da atuação governamental.

Tudo isso empurrou o PSDB para a periferia do sistema. A postulação ética, cara ao partido, se dissolveu e ficou em suspenso. As seguidas denúncias de corrupção em obras no estado de São Paulo completaram o quadro, descarregando um caminhão de problemas na candidatura de Alckmin.

Com todas essas pedras bloqueando a estrada, não é de surpreender que permaneça estagnado. Faltando três meses para as urnas, muita coisa poderá mudar, mas a sensação é que aquilo que se cristalizou dificilmente será superado.

O candidato tucano tem a seu favor uma conhecida folha de serviços e boa estrutura de campanha (que poderá se traduzir em importante recurso governamental no caso de uma vitória), mas paga um alto preço pelos descaminhos e tropeços do PSDB. Enfrenta problemas de indefinição programática, não deixou claro que caráter terá seu eventual governo, ainda não resolveu a questão das alianças e, para complicar, não se reveste de uma fantasia cívica e democrática que mobilize a população.

Nessa marcha, corre o risco de chegar à fase decisiva das eleições sem conseguir sair do lugar.

Partidos rejeitam Bolsonaro às vésperas da convenção

Após PR e PRP negarem indicação de vice, candidato avalia campanha ‘solo’, com 8 segundos por bloco na TV

Leonêncio Nossa e Tânia Monteiro, de O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA - Líder nas pesquisas de intenção de voto na ausência do ex-presidente Lula, condenado e preso na Operação Lava Jato, o pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, enfrenta dificuldades para formar alianças. Após ser rejeitado pelo PR do ex-deputado Valdemar Costa Neto e pelo nanico PRP em menos de 48 horas, ele se prepara para uma “campanha solo”, o que restringiria seu tempo de TV a apenas oito segundos por bloco. A campanha ainda avalia uma aliança com o PRTB, que indicaria como vice o recém-filiado general da reserva Hamilton Mourão, mas o cenário mais provável, a poucos dias da convenção partidária, que será realizada no domingo, é que Bolsonaro forme uma “chapa pura”, com um político do próprio PSL. O nome mais cotado é o da advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Analistas avaliam que, apesar dos bons números nas pesquisas, a campanha de Bolsonaro ainda é vista pelo sistema partidário como sendo de “alto risco”.

O pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, deputado Jair Bolsonaro (RJ), já se prepara para uma campanha solo após tentativas frustradas de alianças partidárias. Em menos de 48 horas, ele ouviu um “não” do PR, comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP), e do nanico PRP – legenda do general da reserva Augusto Heleno Ribeiro, cotado até então para ser o vice na chapa.

Caso não consiga romper o isolamento, Bolsonaro vai dispor de apenas 8 segundos em cada um dos dois blocos diários de 25 minutos no horário gratuito de rádio e TV, a partir de 31 de agosto.

Às vésperas de sua convenção partidária, no domingo, o presidenciável poderá ser obrigado a formar uma chapa pura, caso opte por dividir palanque com a advogada Janaina Paschoal – autora do pedido de impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff –, que se filiou ao PSL em maio. A campanha de Bolsonaro avalia também outra aliança “nanica”, com o PRTB, que indicaria como vice o recém-filiado general da reserva Hamilton Mourão.

O deputado lidera as pesquisas de intenção de voto nos cenários sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. Apesar da posição privilegiada na disputa presidencial e da longa carreira de parlamentar – ele está na Câmara há 27 anos, no sétimo mandato consecutivo –, Bolsonaro enfrenta grande dificuldade para fechar acordos com outras siglas.

Analistas políticos ouvidos pelo Estado avaliam que sua candidatura é considerada “de alto risco” pelo sistema partidário (mais informações nesta página). O cálculo que vem sendo feito por líderes políticos é de que Bolsonaro teria dificuldades de vencer a eleição no segundo turno. Nas negociações, as legendas têm dado prioridade às candidaturas proporcionais, para a formação de bancadas no Congresso.

Após o PRP – que tem 4 segundos em cada bloco no horário gratuito de rádio e TV, recusar a vice de Bolsonaro, o partido afirmou que eventual aliança presidencial só será fechada se não atrapalhar a meta preconizada na cláusula de desempenho – quantidade mínima de deputados que um partido deve eleger para ter acesso ao Fundo Partidário e tempo no horário eleitoral a partir das próximas eleições.

Para enfrentar a falta de palanque eletrônico, a campanha do PSL já prevê uma estratégia que envolve recursos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para usar o direito de resposta no espaço dos concorrentes. A avaliação é de que Bolsonaro será constantemente alvo de ataques. “Vamos jogar no contraataque”, afirmou o deputado Luciano Bivar (PSL-PE), um dos articuladores da campanha.

Vice. O senador Magno Malta (PR-ES) era o nome preferido de Bolsonaro para ser o vice na chapa por atuar entre o eleitorado evangélico. Quando Malta começou a dar demonstrações de que não aceitaria o convite, o pré-candidato sugeriu que a “missão” ficaria a cargo do general Heleno. O PRP, no entanto, brecou a aliança. Heleno informou ao partido que vai se desfiliar para atuar na coordenação da campanha de Bolsonaro.

Ao Estado, Janaina Pascoal afirmou ontem que não havia recebido convite para ser vice. Mas não descartou a hipótese. “Se houver um convite dessa envergadura, será necessária uma longa conversa para amadurecer a ideia. Não tenho nenhuma pressa para uma definição. Penso que o candidato deve ter todo o tempo possível para refletir.”

Em novembro, Bolsonaro disse ao Estado, em encontro numa casa de representação dos deputados ruralistas em Brasília, que não se importava com coligações. Ele tirou um aparelho celular do bolso e disse que não precisava de espaço no rádio e na TV nem aliar-se a partidos “corruptos”, segundo ele. A aposta era conquistar o eleitorado por meio das redes sociais.

Ontem, em Fortaleza, o coordenador econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes, falou em recusa a “alianças mercenárias”. “Ele não aceita este apoio parlamentar que venha na base de alianças mercenárias. Da compra de voto no varejo. Do toma lá dá cá. Isso está acontecendo. Aconteceu com o PRP”, disse.

Vera Magalhães: Ciro total flex

Ciro Gomes defende a expropriação dos campos de petróleo privatizados no governo Michel Temer e a reversão do regime de concessão para o de partilha, que vigia sob Dilma Rousseff. Ou não.

O pré-candidato do PDT vai rever nos primeiros dias de seu mandato, caso eleito, a reforma trabalhista, essa “excrescência” proposta por Temer e aprovada pela Câmara presidia por Rodrigo Maia. Mas isso pode mudar.

Ciro quer fazer referendo e plebiscito para votar uma reforma da Previdência que mude o atual sistema para o de capitalização. Mas isso vai depender.

Depender de quê? Da direção da aliança partidária que conseguir costurar para si.

Todas essas promessas, feitas com a assertividade que só Ciro Gomes sabe ter, não são de 1998 ou de 2002, as duas eleições anteriores em que o ex-governador do Ceará e ex-ministro foi candidato a presidente. São de 2018, repetidas pela última vez para um grande público na sabatina da CNI em Brasília, no início deste mês.

Mas Ciro está na muda. E mudo. E mudando o que disse. Disposto, inclusive, a desdizer por escrito.

Se tudo der muito certo, aquele que chegou a vislumbrar a possibilidade de ser o candidato apoiado por Lula pode, diante da frustração desse plano, ter em seu palanque o DEM de ACM Neto e Maia, o PP de Ciro Nogueira, o PRB da Igreja Universal, o Solidariedade da Força Sindical e até, quem sabe, alguma esquerda, com PCdoB e/ou PSB.

A depender de quantos e quais desses partidos estiverem no barco, alguma ou todas as propostas podem vingar ou cair.

A estratégia de Ciro emula em tudo a de Lula em 2002. Tudo mesmo: o vice dos sonhos do pedetista é Josué Gomes, filho do vice que assegurou ao petista, hoje preso, a aceitação do empresariado antes receoso. É difícil para o eleitor compreender como um grupo de partidos pode estar tanto com Ciro quanto com Geraldo Alckmin, cujos estilos e programas são como gasolina e álcool.

Ou como o próprio candidato pode transigir com a mudança de propostas que até ontem defendia com uma crença embebida em retórica inflamável. Para o Ciro de algumas semanas atrás, o Brasil tinha duas opções: seguir o que ele pregava em matéria econômica ou cair do desfiladeiro. Agora, a depender de quais partidos o seguirem, ele pode encontrar um caminho alternativo que evite o penhasco. Nasce um candidato total flex.

Aliados de Alckmin no interior ignoram tucano

Geraldo Alckmin enfrenta o isolamento no Estado que governou por quatro mandatos e no qual, há menos de dois anos, elegeu a maioria dos prefeitos. Diante de pesquisas que mostram dificuldades eleitorais inéditas para Alckmin em São Paulo, prefeitos, deputados e vereadores do PSDB tocam a vida alheios à necessidade de o aliado crescer nas pesquisas “em casa” para mostrar alguma musculatura a virtuais aliados ainda hesitantes em apoiá-lo. O PSDB tem prefeituras fortes no ABC, na Baixada Santista, na região de Ribeirão Preto, em Campinas e no Vale do Paraíba, região do próprio Alckmin. Não se vê um mísero post de prefeitos e parlamentares dessas macrorregiões em defesa do presidenciável. João Doria, que tem percorrido o Estado, tem arregimentado esses apoios que faltam a Alckmin. Aliados do candidato a governador usam mais essa discrepância para tentar convencer o ex-governador a se agarrar de vez a Doria e colar as duas campanhas.

Ana Carla Abrão: Um Congresso contra o Brasil

Não precisamos de representantes que trabalhem pela bancarrota do Brasil

O Brasil hoje flerta com o caos. A relação dívida/PIB supera os 70%, sem perspectivas de reversão nos próximos anos caso não se aprofundem os cortes de gastos. Precisamos de um forte ajuste fiscal para finalmente equilibrar as contas. E não se trata aqui de cumprir ou não o teto de gastos, a regra de ouro ou a LRF e a Constituição. Trata-se de evitar o pior com a volta dos juros altos, a impossibilidade do crescimento, a manutenção do desemprego.

Mas essa perspectiva, cada vez mais provável, parece não sensibilizar um Congresso Nacional que aprofunda a crise, atuando de forma irresponsável e descolada da realidade.

Estamos tratando de dois lados da mesma moeda. Irresponsabilidade fiscal significa sacrificar a população, em particular os mais pobres. Isenções fiscais concedidas por pressão de empresas financiadoras de campanha representam falta de recursos para investimentos. A consequência é um setor público que investe menos de 2% do seu Orçamento, comprometendo nossa produtividade e garantindo que um dos nossos grandes gargalos para o crescimento se mantenha presente. Projetos de leis ou jabutis incluídos às pressas por pressões corporativistas e que garantam benefícios tributários, blindagens e privilégios a categorias ou a setores específicos, vedando cortes de gastos determinam, por outro lado, a piora adicional no atendimento público de saúde já precário e condenam nosso ensino público a manter a qualidade sofrível de hoje.

Ao proteger os recursos de alguns, nossos congressistas estão colaborando para que faltem recursos para todos. Ao garantir que alguns poucos mantenham privilégios, estão contribuindo para que a crise econômica se aprofunde, para que a confiança piore, para que a criminalidade aumente, para que a desigualdade social se perpetue. A irresponsabilidade fiscal de um Congresso que teima em não fazer os ajustes necessários condena o nosso País a não crescer e deixa à mercê do azar os mais de 12 milhões de brasileiros que lutam contra o desemprego.

A crise atual está em todos os níveis federativos. Na União, ela se reflete na rigidez dos gastos obrigatórios, que consomem quase todo o Orçamento e dificultam um ajuste mais profundo, colocando em risco conquistas recentes como a redução dos juros; nos Estados, é o colapso dos serviços públicos básicos, fruto de um comprometimento das receitas com despesas de pessoal que há muito deixou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para trás, comprimindo investimentos e agora também custeio; nos municípios, cada vez mais dependentes de transferências de Estados quebrados e de uma União depauperada, prefeitos tentam prover com poucos recursos próprios os muitos serviços que lhes caíram no colo com a Constituição de 88. Ou seja, a situação é grave e mereceria atuação direta do Congresso na direção de buscar soluções para a crise – e não de aprofundá-la ainda mais.

Se por um lado são grandes as dificuldades em aprovar medidas de ajuste, como a redução de subsídios injustificáveis e as restrições a gastos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, há clara tendência em aprovar aumentos de gastos, ignorando a situação fiscal e seus impactos sobre a sociedade como um todo. Vide os projetos de criação de novos municípios, de aumentos dos tetos salariais, do marco regulatório para o transporte de cargas e de revisão das compensações por perdas por exportações, cujo principal objetivo é o de salvar governadores com a corda da LRF no pescoço.

Não precisamos de um Congresso assim, não precisamos de representantes que atentem contra 200 milhões de brasileiros e trabalhem pela bancarrota do Brasil. Suas decisões têm significado menos emprego e menos renda para a população, elas têm colaborado diretamente para que mais brasileiros morram nas filas dos hospitais, mais crianças estejam fora da creche ou em escolas que nada ensinam e mais jovens se percam para o crime. Decisões como as que estamos assistindo significam um País sem futuro, uma população sem perspectivas, uma sociedade sem esperança. É isso que senadores e deputados estão nos legando, esquecendo que foram eleitos para lutar por nós, e não contra nós.

Ana Carla Abrão é economista e sócia da Consultoria Oliver Wyman

Carlos Alberto di Franco: Cobertura eleitoral sem tabus

Vivemos tempos de radicalização amplificados por uma das maiores crises da nossa História

A Copa do Mundo acabou. Desceu a cortina. O sonho do hexa ficou para 2022. Agora voltamos ao País real. Estamos num ano eleitoral dramaticamente importante. Não será uma cobertura da eleição fácil. Vivemos tempos de radicalização amplificados por uma das maiores crises da nossa História.

Ataques aos adversários, promessas irrealizáveis e imagens produzidas farão parte, mais uma vez, do discurso dos candidatos. Assistiremos diariamente a um show de efeitos especiais capazes de seduzir o grande público, mas, no fundo, vazio de conteúdo e carente de seriedade. O marketing, ferramenta importante para a transmissão da verdade, pode, infelizmente, ser transformado em instrumento de mistificação. Estamos assistindo à morte da política e ao advento da era da inconsistência.

Os programas eleitorais vendem uma bela embalagem, mas, de fato, são paupérrimos na discussão das ideias. Nós, jornalistas, somos (ou deveríamos ser) o contraponto a essa tendência. Cabe-nos a missão de rasgar a embalagem e desnudar os candidatos. Só nós, estou certo, podemos minorar os efeitos perniciosos de um espetáculo audiovisual que certamente não contribui para o fortalecimento de uma democracia verdadeira e amadurecida.

Por isso uma cobertura de qualidade será, antes de mais nada, uma questão de foco. É preciso declarar guerra ao jornalismo declaratório e assumir, efetivamente, a agenda do cidadão. Não basta um painel dos candidatos, é preciso cobrir a fundo as questões que influenciam o dia a dia das pessoas. É importante fixar a atenção não nos marqueteiros e em suas estratégias de imagem, mas na consistência dos programas de governo. É necessário resgatar o inventário das promessas e cobrar coerência. O drama das cidades – segurança, educação, saúde, saneamento básico, iluminação, qualidade da pavimentação das ruas, transporte público de qualidade e responsabilidade fiscal, entre outros – não pode ficar refém de slogans populistas e de receitas irrealizáveis. Os candidatos deverão mostrar capacidade de gestão, experiência, ousadia e criatividade.

Não se pode permitir que as assessorias de comunicação dos políticos definam o que deve ou não ser coberto. O centro do debate tem de ser o cidadão, as políticas públicas, não mais o político, tampouco a própria imprensa. O jornalismo de registro, pobre e simplificador, repercute a Nação oficial, mas oculta a verdadeira dimensão do País real. Precisamos fugir do espetáculo e fazer a opção pela informação.

O jornalista Eugênio Bucci afirma, com razão, que “os jornalistas e os órgãos de imprensa não têm o direito de não ser livres, não têm o direito de não demarcar a sua independência a cada pergunta que fazem, a cada passo que dão, a cada palavra que escrevem. (...) Os jornalistas devem recusar qualquer vínculo, direto ou indireto, com instituições, causas ou interesses comerciais que possam acarretar – ou dar a impressão de que venha a acarretar – a captura do modo como veem, relatam e se relacionam com os fatos e as ideias que estão encarregados de cobrir”.

A independência é, de fato, a regra de ouro da nossa atividade. Para cumprir a nossa missão de levar informação de qualidade à sociedade precisamos fiscalizar o poder. A imprensa não tem jamais o papel de apoiar o poder. A relação entre mídia e governos, embora pautada por um clima respeitoso e civilizado, deve ser marcada por estrita independência.

Um país não se pode apresentar como democrático e livre se pedir à imprensa que não reverbere os problemas da sociedade. Não apenas os que aparecem na superfície, mas também aqueles que vão corroendo os pilares da cidadania. A intolerância é, de longe, um dos mais nefastos filhotes do sectarismo. A radicalização ideológica não tem a cara do brasileiro.

Procuram dividir o Brasil ao meio. Jogar pobres contra ricos, negros contra brancos, homos contra héteros. Querem substituir o Brasil da tolerância pelo país do ódio e da divisão. Tentam arrancar com o fórceps da luta de classes o espírito aberto dos brasileiros. Querem extirpar o DNA, a alma de um povo bom e multicolorido. Não querem o Brasil café com leite. A miscigenação, riqueza maior da nossa cultura, evapora nos rarefeitos laboratórios arianos do radicalismo ideológico.

Está surgindo, de forma acelerada, uma nova “democracia”, totalitária e ditatorial, que pretende espoliar milhões de cidadãos do direito fundamental de opinar, elemento essencial da democracia. Se a ditadura ideológica constrange a cidadania, não pode, por óbvio, acuar jornalistas e redações. O primeiro mandamento do jornalismo de qualidade é, como já disse, a independência. Não podemos sucumbir às pressões dos lobbies direitistas, esquerdistas, homossexuais ou raciais.

O Brasil eliminou a censura. E há somente um desvio pior que o controle governamental da informação: a autocensura. Para o jornalismo, em ano eleitoral e em qualquer tempo, não pode haver vetos, tabus e proibições. Informar é um dever ético.

O leitor espera uma imprensa combativa, disposta a exercer o seu intransferível dever de denúncia. Quer um quadro claro, talvez um bom infográfico, que lhe permita formar um perfil dos candidatos: seus antecedentes, sua história de vida, seu desempenho em cargos atuais e anteriores.

Os políticos, pródigos em soluções de palanque, não costumam perder o sono com o rotineiro descumprimento da palavra empenhada. Afinal, para muitos, infelizmente, a política é a arte do engodo. Além disso, contam com a amnésia coletiva. O jornalismo de qualidade deve assumir o papel de memória da cidadania. Precisamos falar dos planos e do futuro. Porém devemos também falar do passado, das coerências e das ambiguidades.

Deixemos de lado a pirotecnia do marketing. Nosso papel, único e intransferível, é ir mais fundo. A pergunta inteligente faz a diferença. E é o que o leitor espera de nós.

* Carlos Albreto di Franco é jornalista

José Goldemberg: A globalização na ciência e tecnologia

O processo de globalização, que se expandiu extraordinariamente desde o fim da 2.ª Guerra Mundial, em 1945, é usualmente associado exclusivamente à abertura dos mercados. Blocos econômicos como o Mercosul e a União Europeia levaram a uma enorme expansão dos negócios – antes restrito ao mercado interno – para outros países, e economias emergentes. A expansão dos mercados veio também acompanhada de integração cultural e de esportes. O melhor testemunho disso é o futebol, em que os padrões técnicos são elevados e aproximadamente iguais em todos os países como, se viu na Copa do Mundo na Rússia. Outra área em que isso ocorreu é a do trafego aéreo, em que aeroportos e procedimentos técnicos sãos universais.

Houve, contudo, outros períodos da História em que globalização econômica era vista com grande desconfiança e a emergência de nacionalismos exacerbados levou às duas guerras mundiais do século 20. Antes disso, no século 19, a globalização significava impérios coloniais, como o britânico, que dominou metade do mundo.

A área científica, contudo, tem se mantido praticamente imune a esses problemas. O conhecimento científico é universal por natureza e adquiri-lo não depende de fronteiras, de acordos comerciais ou de proteção de patentes. As leis da física são as mesmas para todos os países. O conhecimento científico, dificilmente pode ser controlado e em geral circula livremente, mesmo em períodos em que as tendências antiglobalização são fortes.

Todavia há exceções: o antissemitismo de Hitler era tão extremado que assim que assumiu o poder, em 1933, decidiu expulsar os cientistas judeus das universidades alemãs. Foi-lhe ponderado que isso poderia atrasar o desenvolvimento da ciência alemã, ao que Hitler retrucou que preferia que a ciência na Alemanha se atrasasse alguns anos por essas perdas a aceitar a “ciência judaica”, de que Einstein era o principal expoente, e que os cientistas alemães recuperariam o atraso após alguns anos.

Não foi isso que aconteceu. O esforço de guerra dos Aliados, que se opunham à Alemanha, beneficiou extraordinariamente cientistas judeus asilados, como o próprio Einstein e muitos outros, o que permitiu o desenvolvimento até das armas nucleares antes que os alemães o fizessem.

Houve áreas em que isso não se verificou, como a de foguetes, em que os alemães mantiveram a liderança. Mas na de energia nuclear foi o contrário, apesar de contar com cientistas excepcionais, como Heisenberg.

Outro exemplo é o de Lysenko, geneticista que convenceu Stalin de que as ideias obsoletas de Lamarck eram corretas e com isso atrasou os avanços da genética na União Soviética durante décadas. Isso só foi possível pelo isolamento do país por questões políticas, o que manteve os cientistas russos fora dos avanços correntes da genética nos países ocidentais.

O presidente Trump tem adotado uma linha semelhante à seguida por Hitler ao limitar fortemente a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de países islâmicos, alegando razões de segurança nacional.

Não só defensores dos direitos civis se opuseram a essas medidas, como também várias importantes indústrias do Vale do Silício que recrutam cientistas desses países. Trump argumentou – como Hitler – que esses cientistas estavam tirando empregos de técnicos americanos e que o país poderia passar sem eles. O futuro dirá quão danosa é essa política para os Estados Unidos, como foi para a Alemanha nazista.

A “internacionalização” da pesquisa científica é hoje aceita como uma política benéfica por todos e o exemplo do Estado de São Paulo nessa área é significativo: o número de artigos científicos publicados por cientistas paulistas em colaboração com cientistas de outros países tem crescido rapidamente, graças principalmente ao apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A mesma tendência ocorre em outros países, como na Espanha e até nos Estados Unidos, apesar da enorme capacidade científica do país.

A globalização na área científica é muito superior à globalização econômica, que passa por “soluços” e descontinuidades, como agora, em razão das políticas econômicas adotadas por Trump.

Revistas como Science, nos Estados Unidos, e Nature, na Inglaterra, são realmente universais e estabelecem o padrão de qualidade utilizado pelas demais revistas em todos os países. O que acontece com publicações científicas não se repete em áreas tecnológicas, em que a propriedade intelectual é protegida por patentes, um obstáculo que países em desenvolvimento têm de superar

Converter o conhecimento científico em tecnologias, máquinas e outros produtos pode dar origem a limitações à sua disseminação. De modo geral, os países da Europa e os Estados Unidos tiveram grande sucesso em fazê-lo no passado, o que deu origem às grandes empresas multinacionais que comercializam esses mesmos produtos nos países em desenvolvimento.

Tecnologia é um ingrediente muito importante da globalização porque o comércio internacional depende da produção de bens e serviços que envolvem tecnologias em que propriedade intelectual e patentes precisam ser negociadas. Por essas razões na área tecnológica não ocorreu a globalização que se viu em outras áreas. Ela permaneceu firmemente nas mãos dos países onde foi desenvolvida.

Por exemplo, são poucos os países capazes de construir aviões comerciais porque as tecnologias envolvidas estão nas mãos de empresas multinacionais, como a Boeing, nos Estados Unidos, a Airbus, na Europa, e similares na Rússia.

É por esse motivo que o fato de a Embraer ter conseguido quebrar esse monopólio e construir aviões de qualidade fala bem do nível de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, beneficiando-se, é claro, da cooperação internacional.

*José Goldemberg é ex-Reitor da Universidade de São Paulo

Eliane Cantanhêde: Fogo no circo

No Judiciário, um põe fogo, todos apagam; no Legislativo, a maioria incendeia o País

Se o Judiciário fez um mutirão para apagar o incêndio causado pelo desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, o Legislativo pôs fogo nas contas públicas e queimou a largada do próximo governo, seja quem for o presidente. A sociedade civil e os quartéis estão indóceis com tanta fumaça.

O cerco contra a tentativa de soltar o ex-presidente Lula à custa do descrédito do Judiciário (como acusa Raquel Dodge) incluiu Sérgio Moro, Gebran Neto, Thompson Flores, Cármen Lúcia, Raul Jungmann, PF, Laurita Vaz e a própria Raquel. Não seria surpresa se, nos bastidores, também a cúpula militar.

Destaca-se Thompson Flores, eixo da reação ao habeas corpus dado por Favreto contra o TRF-4, o STJ e o Supremo. Como presidente do TRF-4, ele falou com Moro, que agiu após consultá-lo; com o relator Gebran Neto, que desautorizou Favreto; com a PF, via Jungmann, que esperou a solução do conflito de competência antes de agir; com Cármen Lúcia, que reafirmou em nota a hierarquia. E foi dele a negativa final.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, previu que “ia morrer gente” se prendessem Lula e ninguém morreu, o País manteve a normalidade e as ruas vazias, apesar da dramaticidade da prisão de um homem com a biografia e a popularidade de Lula.

E agora? E se um único desembargador, que foi filiado ao PT por 20 anos e serviu a Lula no Planalto, soltasse Lula em uma hora, a pedido de três petistas, com alegações risíveis e sem consultar ninguém do seu próprio tribunal? Poderia não morrer gente nem lotar as ruas, mas o clima institucional ficaria irrespirável. Líderes civis e militares sofreriam imensa pressão.

Soltar Lula por maioria colegiada e argumentos sólidos, assim como absolvê-lo por falta de provas na ação por obstrução de Justiça, geraria chororô nas redes sociais, mas seria respeitado nas instâncias decisórias dentro e fora do Judiciário. Mas uma canetada monocrática? Num plantão de fim de semana? É inadmissível, como concluiu toda a cúpula do Judiciário.

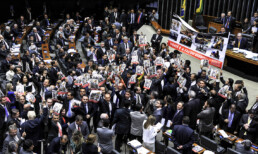

Enquanto isso, o Congresso perdeu todos os pruridos e aproveitou a última semana antes do recesso para por fogo no circo, esse circo em que os brasileiros que produzem, geram empregos, trabalham, estudam e precisam de escolas e hospitais é que saem chamuscados.

O ataque às contas públicas foi brutal, de até R$ 100 bilhões, segundo o Estado. Deputados e senadores criaram novos municípios (e novos vereadores...), obrigaram aumento ao funcionalismo, jogaram o custo dos “gatos” nas contas de luz e deram anistia a transportadoras e caminhoneiros que explodiram a recuperação econômica. Na farra, deram até benefícios fiscais à produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus.

Significa aumento de impostos e destruição das chances do futuro presidente já na posse. Com quatro anos consecutivos de déficit fiscal, previsão de crescimento caindo mês a mês e 13 milhões de desempregados, a ação do Congresso é de uma irresponsabilidade histórica, grave, irritante.

Os presidenciáveis gritaram? Não, porque a prioridade deles, neste momento, não é o País e a própria governabilidade, mas a vitória em outubro. Ou seja, é hora de negociar e atrair partidos e políticos, não de botar o dedo na cara deles, dizer cobras e lagartos e chamá-los à razão.

A diferença entre o que houve no Judiciário e no Legislativo na semana passada é que, em um, um único desembargador ameaçou toda a credibilidade da Justiça e foi rechaçado energicamente pelos demais. No outro (o Legislativo), quem ateou fogo foi a maioria, com a minoria responsável esperneando inutilmente.

A chance de inverter essa maioria no Congresso será nas eleições de outubro, mas, sinceramente, é muito difícil manter qualquer faísca de otimismo.

Vera Magalhães: Todos cavando o poço

Ex-presidente dita rumo da sigla a um mês do prazo final para o registro da candidatura

O que se viu na saideira do Congresso antes do recesso prolongado de eleição foi um show de irresponsabilidade que cobrará um preço incalculável a um País que insiste em cavar dia a dia um poço ainda mais fundo para si.

Como se não houvesse um amanhã logo ali, para o futuro presidente, e ele já não trouxesse um rombo nas contas públicas que inviabiliza qualquer governo, deputados e senadores trataram de prorrogar benefícios, liberar reajustes a servidores e restabelecer benesses que haviam sido cortadas para pagar outra insensatez, a “bolsa-caminhoneiro” legada pela malfadada greve do transporte de cargas.

Mais assustador é verificar que foram cúmplices, para não dizer coautores, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), do Senado, Eunício Oliveira (MDB), e do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia.

Diante de um presidente-zumbi, o que se tornou Michel Temer, e uma equipe econômica manietada pela falta de respaldo político do governo, contribuíram cada um no seu papel para o resultado das votações, seja por cálculo eleitoral, no caso dos dois primeiros, ou por defesa corporativa, no de Cármen – que, nesse quesito, não se mostrou diferente do antecessor, Ricardo Lewandowski.

E como reagiram os postulantes à Presidência, potenciais herdeiros dessa bomba-relógio, diante de votações no apagar das luzes do Congresso que comprometem as condições mínimas de governabilidade que terão?

Os que despontam com mais chances nas pesquisas se comportaram entre a omissão deliberada e o silêncio covarde. As únicas vozes a condenar a escalada de irresponsabilidade fiscal das votações foram as de João Amoêdo (Novo) e Paulo Rabello de Castro (PSC), ambos do bloco dos nanicos.

Jair Bolsonaro é o único dos líderes nas pesquisas que tem mandato parlamentar. Portanto, poderia estar lá não só votando a LDO – que estabelece as diretrizes para o Orçamento com o qual governará, se eleito – , mas coordenando a bancada suprapartidária de 140 deputados que diz ter consigo. Mas preferiu se ausentar para não ficar com a “marca na testa” de ter votado contra milhões de servidores, como me disse neste sábado.

Não vou mais considerar Maia, que comandou parte das votações, como pré-candidato a presidente. Ele mesmo já se despiu discretamente deste papel que desempenhou sem brilho.

E Geraldo Alckmin, postulante do PSDB, partido que no governo implementou a Lei de Responsabilidade Fiscal? Não deu um mísero pio sobre o show de populismo do Congresso. Por quê? Assim como Bolsonaro, com quem adora se comparar, por cálculo eleitoreiro raso. Não quer se indispor não só com os servidores, mas com o Centrão, cujo apoio negocia na bacia das almas.

E Ciro Gomes, que tem feito discursos incendiários sobre como o Brasil dança à beira do precipício nas contas públicas? Idem.

E Marina Silva, que não gosta quando é questionada pelo fato de se omitir nas questões polêmicas? Se omitiu.

E Henrique Meirelles, que tenta vender o peixe de que tirou o País da lama na economia? O que tinha a dizer enquanto seu sucessor na Fazenda, Eduardo Guardia, tentava alertar sobre os riscos de explosão nas contas públicas? Nada. Estava mais preocupado em equacionar uma candidatura em que Temer o ajude a se viabilizar no partido, mas não apareça em público.

Nesse aspecto, o único coerente é o PT. Mais empenhado em libertar da cadeia seu não candidato a presidente, o partido que provocou com Dilma Rousseff a maior recessão da história do País estava lá, votando alegremente junto com os adversários para alargar e aprofundar o poço em que nos enfiou.

Triste País em que, quando todos resolvem andar na mesma direção, invariavelmente é em marcha à ré.