o estado de s paulo

João Gabriel de Lima: Os comunistas e os brasileiros do meio

Qualquer sismo na economia pode jogar esses ‘brasileiros do meio’ na pobreza

Chico Buarque fez jingle para Fernando Henrique. Bruna Lombardi deu apoio aos que se opunham à ditadura. A campanha eleitoral de 1978 foi uma das primeiras a trazer artistas para os palanques – e reuniu, do mesmo lado, futuros protagonistas da política nacional. FHC saiu para senador com o apoio de Lula. Eduardo Suplicy se elegeu deputado estadual. Na mesma chapa, José Serra deveria sair para federal. Serra, no entanto, foi barrado pela ditadura, pois era considerado “comunista” – mais perigoso que Lula, FHC ou Suplicy.

Suplicy passou grande parte da vida defendendo um programa de renda mínima. Agora é Serra quem apresenta, no Senado, uma proposta ao estilo de seu ex-colega de palanque. Ah, esses comunistas... (A palavra “comunista”, nesta coluna, é sempre usada como piada. Como se sabe, nunca houve comunismo a sério no Brasil. Ontem como hoje, usa-se o termo para aterrorizar adultos impressionáveis, da mesma maneira que a expressão “homem do saco” assustava crianças malcriadas).

O auxílio emergencial desencadeou no Brasil um debate sobre renda mínima. Políticos do PP à Rede, passando pelo PSDB de Serra, apresentaram ideias ou escreveram artigos. As filas para receber o auxílio emergencial – imagem que se tornou emblema da tragédia brasileira do coronavírus – chamaram atenção para um contingente que precisamos conhecer melhor: o dos “brasileiros do meio”.

A expressão foi utilizada pelo sociólogo Marcelo Medeiros, professor visitante na universidade Princeton, durante live promovida pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, da qual também participou a economista Monica De Bolle. Medeiros observou que os brasileiros de baixíssima renda estão visíveis para o Estado, cadastrados em programas como o Bolsa Família. Entre eles e os mais ricos, existe um enorme contingente que não aparece nos cadastros. Mas são igualmente vulneráveis: qualquer sismo na economia pode jogar esses “brasileiros do meio” na pobreza.

Tal fenômeno, comum na América Latina, é mapeado num texto do economista Francisco Ferreira, do Banco Mundial. Segundo o estudo, 2/3 dos cidadãos latino-americanos se enquadram na categoria – no Brasil, algo como 140 milhões de pessoas. Destes, 2/3 têm alta probabilidade de cair na pobreza num espaço de dez anos – no Brasil, 93 milhões de cidadãos. O auxílio emergencial cobre apenas parte do contingente. Estendê-lo a todos seria inviável do ponto de vista fiscal. O que fazer?

Para os “brasileiros do meio”, poderia ser criado o que Medeiros chama de “rede de bombeiro” – um mecanismo que, num momento de vulnerabilidade, fizesse algum tipo de auxílio chegar a eles, e rapidamente. Para isso, a chave seria fazer um cadastro melhor – e diminuir entraves burocráticos. Medeiros lembra que a Índia conseguiu incluir a maioria de seus cidadãos vulneráveis no sistema bancário. Seria uma solução possível.

Na versão digital desta coluna publicamos alguns estudos, minipodcasts de Marcelo Medeiros e projetos relacionados ao assunto no Congresso. Participe da conversa sugerindo links no e-mail acima. Medeiros lembra que o debate sobre cidadãos vulneráveis tornou-se central no mundo em que vivemos, cada vez mais sujeito a pandemias, oscilações no mercado de trabalho e instabilidades provocadas pela mudança climática. Não é apenas coisa dos “comunistas”, que, no passado, subiam no palanque ao som de Chico Buarque.

PARA SABER MAIS

O projeto de José Serra (PSDB):

O projeto de Eduardo da Fonte (PP):

O projeto de Randolfe Rodrigues (Rede):

O estudo de Francisco Ferreira:

Estudo sobre pobreza e vulnerabilidade na América Latina:

Live do Instituto Fernando Henrique Cardoso:

Artigo de Monica de Bolle no Estadão:

O Estado de S. Paulo: Bolsonarismo identitário resiste à Covid-19?

Eventos como a pandemia podem estremecer apoio ao presidente, principalmente, nos eleitores que perderam parentes ou amigos

Carlos Pereira, Amanda Medeiros e Frederico Bertholini

Já se passaram quase 90 dias desde que as medidas de isolamento social tiveram início. Após esses três meses distante de amigos, familiares, trabalho e escola, seria mais do que natural observar sinais de cansaço das pessoas com o distanciamento social. Apesar de termos atingido a trágica marca de 40 mil mortes pela Covid-19, com cerca de mil óbitos a cada dia que passa, a sensação é de profundo esgotamento.

Para piorar a situação, muitos brasileiros perderam o emprego e vários empresários, especialmente os micro e pequenos, têm sofrido enormes prejuízos financeiros, com riscos reais de quebra de seus negócios e empreendimentos. O IBRE FGV estima que houve uma redução em torno de 10% da atividade econômica nesse período. A projeção desse instituto para o PIB deste ano é de -6,4% e a da taxa de desemprego é de 18,7%.

Diante deste cenário, era de se esperar redução drástica do apoio da população às medidas de isolamento social.

Entretanto, de forma muito similar aos resultados obtidos na primeira rodada da pesquisa de opinião (realizada entre os dias 28/03 e 04/04), os resultados da segunda rodada da pesquisa, que também realizamos com o apoio do Estadão entre os dias 28/05 a 05/06, mostram que a grande maioria dos brasileiros (em torno de 82% da nossa amostra de 7020 pessoas em todos os estados brasileiros) continua a dar apoio total ou parcial ao isolamento social. A média de apoio ao isolamento social não sofreu quase nenhuma variação, passando de 4.18 para 4.17, em uma escala de 1 a 5.

Por outro lado, a média da avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, que já era baixa, caiu ainda mais desde a primeira coleta, de 2.11 para 1.78, também em uma escala de 1=péssima a 5=ótima. Mais precisamente, os que avaliam sua performance como ruim e péssima passou de 70% para 77%. Já os que avaliam como ótima e boa diminuiu de 27% para 16%, e os que julgam como regular diminuiu de 18% para 15%.

Os governadores também apresentaram piora na avaliação média de seu desempenho na pandemia, passando de 3.9 para 3.14. Enquanto a avaliação negativa (ruim e péssima) subiu de 19% para 29%, a avaliação positiva (ótima e boa) diminuiu fortemente de 77% para 44%. Os que avaliam como regular a performance dos governadores aumentou de 39% para 58%.

Um dos objetivos mais relevantes das duas rodadas da pesquisa foi analisar como a preferência político-ideológica dos respondentes interfere no apoio ao isolamento social, bem como na avaliação do desempenho do presidente Bolsonaro. É importante ressaltar que não se trata do mesmo grupo de pessoas nas duas rodadas da pesquisa. Portanto, as comparações devem ser interpretadas com parcimônia.

Como na primeira rodada, a maior parte dos respondentes autodenominados como de esquerda, centro-esquerda e centro continuam sendo consistentemente favoráveis ao isolamento social na segunda rodada. Conforme pode ser observado na Figura 1, enquanto respondentes de esquerda e centro-esquerda aumentaram o apoio ao isolamento, há uma pequena queda entre aqueles autodenominados como de centro. A avaliação do desempenho do Presidente na pandemia foi ainda mais negativa entre esses eleitores na atual rodada da pesquisa.

O mesmo padrão observado acima foi também reproduzido pelos respondentes de centro-direita. Estes eleitores tanto aumentaram o apoio ao isolamento, como também passaram a avaliar ainda mais negativamente o desempenho de Bolsonaro.

Um comportamento oposto, entretanto, foi observado entre os eleitores autodenominados como de direita, com uma redução expressiva do apoio ao isolamento na segunda rodada da pesquisa e uma redução na avaliação negativa da performance de Bolsonaro.

O padrão de avaliação dos governadores dos estados mudou bastante na segunda rodada da pesquisa. Todos os extratos ideológicos de eleitores diminuíram expressivamente a avaliação positiva do desempenho dos líderes estaduais durante a pandemia, especialmente com o aumento no número de eleitores que passaram a avaliá-los como regular.

Esses resultados confirmam um padrão anteriormente identificado nas nossas análises. Com exceção de uma parcela dos eleitores de direita, a polarização política parece ter enfraquecido no Brasil com a Covid-19. A maioria dos eleitores da centro-direita e segmentos expressivos da direita apoiam o isolamento social e têm um posicionamento crítico à performance do presidente Bolsonaro durante a pandemia.

Que ‘direita’ é essa?

Mas afinal, quem são esses eleitores de centro-direita e de direita? No que eles acreditam? Estariam ainda dispostos a reeleger o Presidente em 2022? Por que estariam divididos em relação ao isolamento social e a avaliação do Presidente?

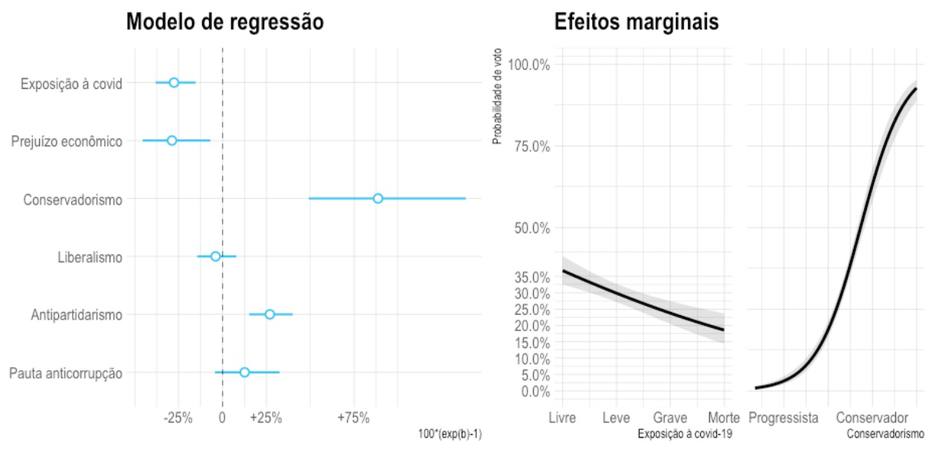

A partir dos resultados obtidos na primeira rodada da pesquisa, sugerimos a existência de dois grupos principais de eleitores de Bolsonaro. Um grupo, que denominamos de identitários, seria mais orgânico/coeso e ofertaria suporte ao governo porque acredita no projeto político e nos valores conservadores de Bolsonaro. O outro grupo, denominado pragmático, ofertaria um apoio mais circunstancial ao governo na medida em que o Presidente fosse capaz de proporcionar o que de fato lhes interessa: políticas econômicas liberais, combate à corrupção e contenção do petismo.

Para examinar mais de perto as diferenças nos perfis pragmático e identitário dos eleitores de Bolsonaro, convidamos os nossos respondentes a escolher entre quatro pares de candidatos hipotéticos à presidência em 2022, cada um deles representando agendas polares com relação a quatro dimensões: 1. visão de mundo (conservadora com apego a valores morais e da família vs. progressista com ênfase nos direitos das minorias); 2. pauta (inclusão social vs. combate à corrupção); 3. política econômica (desenvolvimentista vs. liberal); e 4. partidos (proposta de governar com ou sem aliança com os partidos políticos).

Como pode ser observado na Figura 2, os eleitores de centro-direita e de direita que avaliam positivamente a performance do Presidente Bolsonaro valorizam mais a pauta de costumes e são bastante conservadores. Preferem que seu candidato à presidência em 2022 governe sem alianças com os partidos, priorize a luta contra a corrupção, defenda uma menor participação do estado na economia e lute a favor de valores conservadores baseados na moral e na família. Os que avaliam mal a performance do Presidente Bolsonaro, são menos extremos em todas as dimensões e valorizam as políticas econômicas liberais acima de qualquer outro aspecto.

O próximo passo foi investigar como seria o comportamento eleitoral dos respondentes que se autodenominam de centro-direita e direita nas próximas eleição para presidente da república em 2022. Consolidamos as respostas a essa pergunta em três grupos: 1) com certeza ou muito provavelmente votaria na reeleição de Bolsonaro; 2) reelegeria o Presidente fundamentalmente para evitar a vitória o PT ou de outro candidato de esquerda; e 3) não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum à reeleição.

A Figura 3 exemplifica o comportamento de voto para 2022 a partir de duas dimensões: valores (progressista vs. conservador) e política econômica (desenvolvimentista vs. liberal). Percebe-se que a maioria dos eleitores de centro-direita e de direita votariam na reeleição do presidente Bolsonaro seja por convicção identitária (38%), seja por pragmatismo estratégico para evitar a vitória da esquerda (40%). O maior contingente desses eleitores, especialmente os identitários convictos, está localizado no quadrante superior direito; ou seja, são conservadores nos costumes e valores e a favor de uma menor presença do estado na economia. Também é possível identificar, especialmente entre os que votariam em Bolsonaro para evitar a esquerda, respondentes mais progressistas; ou seja, que preferem candidatos que defendam os direitos de minorias do que pautas morais e familiares. Já os eleitores de centro-direita e de direita que apresentam uma maior rejeição a Bolsonaro (22%) são majoritariamente progressistas nos valores e costumes e liberais na economia.

‘Medo da morte’ vs. identidade: quem ganha?

Na primeira rodada da pesquisa identificamos que a proximidade dos respondentes a pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus (medo da morte), com graus variados de gravidade da doença, aumentava o apoio de eleitores de centro-direita e de direita ao isolamento social. Além disso, o medo da morte atenuava as expectativas de potenciais prejuízos financeiros como decorrência da diminuição da atividade econômica.

A proporção de pessoas que declaram conhecer alguém infectado pela covid-19 aumentou substancialmente em relação aos dados coletados na primeira rodada da pesquisa. Esse número era de aproximadamente 35% (17% desenvolveram a covid-19 no estágio leve e 18% no estágio mais grave, dos quais 7% vieram a óbito). Já na segunda rodada, a proximidade do medo da morte subiu para 71% (32% no estágio leve e 39% no estágio mais grave, dos quais 20% vieram a falecer).

Será que a exposição significativamente maior a casos de Covid-19 com graus variados de gravidade interfere na decisão de voto dos eleitores de centro-direita e direita para presidente?

Oferecer respostas definitivas para essa pergunta parece ainda precipitado, pois ainda estamos muito distantes das eleições presidenciais de 2022. Muitos outros aspectos podem interferir nesta decisão. Entretanto, um retrato do que poderia acontecer hoje pode nos oferecer pistas plausíveis de como pessoas podem reagir eleitoralmente a choques exógenos de grande magnitude em suas vidas, como a pandemia pelo novo Coronavírus.

A Figura 4 retrata um exercício estatístico em que estimamos o impacto da proximidade de pessoas contaminadas pela Covid-19 (nossa proxy de medo da morte) na probabilidade de eleitores de centro-direita e de direita de votarem em Bolsonaro nas eleições de 2022. Também incluímos variáveis que estimam o nível de preferência por valores identitários conservadores, liberais, anti-partido e anti-corrupção. Além do mais, testamos o impacto da expectativa de prejuízo econômico em função da pandemia. Deixamos de controlar pelo recebimento do auxílio emergencial porque esta variável não teve impacto na avalição do Presidente, pois sua distribuição foi praticamente uniforme em todos os graus de aprovação/rejeição.

Os resultados sugerem que a proximidade do “medo da morte” e a expectativa de prejuízo econômico reduzem significativamente as chances desses eleitores votarem em Bolsonaro em 2022. Por outro lado, quanto mais conservador e anti-partido forem esses eleitores, maiores serão as chances de votarem na reeleição do Presidente. Embora essas variáveis tenham efeitos opostos, o impacto substantivo de ser conservador é muito maior do que o medo da morte. Em outras palavras, ter proximidade com alguém que veio a falecer por Covid-19 reduz em torno de 20% as chances do eleitor de direita e centro-direita votar em Bolsonaro. Contudo, possuir a identidade conservadora com o Presidente pode garantir quase 90% de apoio desse eleitor à reeleição do capitão.

Esses resultados sugerem que a identidade que as pessoas desenvolvem com um determinado grupo gera um senso de pertencimento e de segurança para os membros do grupo. Por esse motivo, as pessoas tendem a usar suas identidades como lentes protetoras que reduzem as chances de os valores do grupo serem reavaliados. Como já amplamente documentado na literatura de psicologia social, fortes vínculos identitários ativam os igualmente fortes mecanismos psicológicos de defesa, distorcendo, evitando e/ou negando informações factuais que ameaçam a identidade social do indivíduo, e nesse caso, do eleitor.

Contudo, alguns eventos, como a pandemia, exercem tamanha influência sobre a vida dos indivíduos que membros do grupo, especialmente os menos identitários, podem ver suas crenças abaladas. Ou seja, conexões identitárias podem não ser mais suficientes para justificar a aderência do indivíduo ao grupo, tornando-se maleáveis. Nesses momentos, os custos de mudança diminuem e, com isso, aumentam sensivelmente as chances de alguns membros pragmáticos do grupo desgarrarem ao considerar outras alternativas eleitorais.

* Carlos Pereira, Professor Titular, FGV EBAPE, Rio de Janeiro; Amanda Medeiros, Professora, FGV EBAPE, Rio de Janeiro; Frederico Bertholini, Professor Adjunto, Dep. Ciência Política UNB

Eliane Cantanhêde: Fim de festa

Militares recuam. Weintraub fugindo e Mário Frias na Cultura completam clima de fim de festa

A fuga do inacreditável Abraham Weintraub para Miami e a chegada do também inacreditável Mário Frias à Secretaria de Cultura trazem ao governo um sensação de fim de festa, ou de fim do mundo, com o presidente Jair Bolsonaro catatônico, os generais aturdidos, o trio jurídico tentando um “respiro” do Supremo e o pau comendo na Justiça e na pandemia. Com um milhão de contaminados e 50 mil mortos, o foco do presidente está em outros números: 01, 02 e 03.

Situação dramática. Os militares finalmente se dão conta, o mundo jurídico age e o político se preserva. Todos conversam com todos procurando uma luz no fim do túnel: ex-presidentes (menos Lula), atuais e ex-ministros do Supremo, da Defesa e da Justiça, políticos de diferentes cores, juristas independentes, militares da ativa e da reserva. Os bolsonaristas veem “abuso” e “perseguição” contra Bolsonaro, o STF e os demais lembram que os ataques e ameaças partiram dele. Mas há uma saudável operação de guerra para defender o País – apesar do presidente.

Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, pelo menos, têm conversado com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e Gilmar foi ao comandante do Exército, general Walter Pujol (que tem sido exemplar). Também têm canal com o ministro da Justiça, o secretário-geral da Presidência e o advogado-geral da União, além de influentes generais da reserva. Bolsonaro, que deveria liderar esse processo, está alienado. Na sua dimensão, almoça com gatos pingados do Centrão, faz live patética com Weintraub, defende o preso Fabrício Queiroz e desdenha de um milhão de brasileiros com o vírus (“Quase 90% não sentem quase nada”).

Os militares fecharam os olhos para atos golpistas, uso da marca das FA, obsessão contra o isolamento social e a favor da cloroquina e até para a derrubada de portarias sobre controle de armas. Agora, como Sérgio Moro, chegam ao seu limite. Meia volta, volver. Defender Queiroz, Flávio Bolsonaro, ligações com milícia? Weintraub no Banco Mundial? Aparelhamento das PMs? Manipulação das FA pelo capitão insubordinado? Aliás, Bolsonaro faz questão de um general da ativa à disposição. Será que o secretário de Governo, Luiz Eduardo Ramos, vai mesmo para a reserva?

Certo domingo, Bolsonaro convidou o ministro da Defesa para uma volta inocente de helicóptero. Eis que – na versão do general – ele se viu num ato contra o STF e o Congresso e pela volta dos militares. É mole? E ele já ratificou a nota do general Augusto Heleno ameaçando o STF com “consequências imprevisíveis” e a de Bolsonaro dizendo que as FA não vão cumprir “ordens absurdas” e “julgamentos políticos”. Na primeira, houve recuo. Na outra, explicação de bastidores: Bolsonaro queria os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica na nota. O ministro da Defesa assumiu o ônus.

Na quinta e na sexta, com a prisão de Queiroz, Bolsonaro chamou o general Fernando e o ministros da Justiça, deixando no ar a tentativa de envolvê-los (com a PF junto) num problema que não é de governo, mas dele e dos filhos. E as Forças Armadas com isso? Os comandantes bem fazem continuando mudos, cegos e surdos, enquanto o ministro da Defesa deveria ir tirar fotos nas ações militares na pandemia, bem longe de Brasília.

As FA, porém, não podem se descuidar da população civil armada, do aparelhamento das polícias, das suspeitas de promiscuidade com milícias. Já imaginaram a PM cruzando os braços numa invasão do STF? Típico caso de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com Exército na rua. E aí? Forças Armadas contra polícia? Em nome do que? Dos Bolsonaro? É melhor prevenir esse risco do que remediar depois. O Brasil agradece.

Vera Magalhães: E agora, Paulo?

Saída de Mansueto abre debate sobre legitimar governo Bolsonaro

E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noite esfriou,

e agora, José?

e agora, você?

Numa semana pródiga em escândalos até para os aberrantes padrões bolsonaristas, peço licença para não falar de Sara Giromini, Fabrício Queiroz ou Abraham Weintraub, que já foi tarde.

Figura bem menos exótica, o ex-secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, economista e pesquisador do Ipea, virou pivô de um debate sobre em que medida, diante dos arreganhos autoritários do presidente e de suas investidas diárias contra a democracia, aqueles que permanecem em cargos de confiança em sua gestão são cúmplices de seus atos.

A discussão sobre Mansueto foi enviesada e serviu de pretexto para fazerem aflorar velhas antipatias contra o economista, um dos idealizadores do teto de gastos. Mas se um assessor do segundo escalão – que, afinal, pediu demissão – gerou tamanha celeuma, isso é sinal de que existe, sim, uma discussão importante a ser feita sobre quem fica neste governo apesar de tudo.

O título desta coluna procura direcionar a discussão a quem de direito. No caso, ao ex-chefe de Mansueto, o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O decano dos liberais em atividade no Brasil, filho da escola de Chicago e até 2018 um outsider no debate de política econômica no Brasil, foi o Cavalo de Troia que Bolsonaro – um corporativista praticante de rachadinha e filhotismo político sem a menor noção de quem tenha sido Adam Smith – usou para se apresentar como liberal.

Era um dos disfarces que lhe faltava. Já tinha a fantasia do combatente da corrupção, que também nunca foi, e do renovador das práticas políticas, que Queiroz et caterva mostram que era mais um delírio coletivo.

No primeiro ano de mandato, Guedes viveu a ilusão de que ser liberal bastaria, tomando emprestado, depois dos versões de Drummond, a reflexão de Gil. A aprovação da reforma da Previdência ajudou a embalar este sonho.

Mas veio a pandemia e, tal qual o José do poema, Paulo “está sem discurso, está sem carinho”, porque “a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou”.

A utopia do Bolsonaro liberal ruiu na reunião ministerial, à qual Guedes não só assistiu calado como para qual contribuiu com alguns maus momentos.

O mofo que cobre tudo é o do golpismo barato e da nostalgia da ditadura, reforçado todos os dias pelo clamor dos aliados ao uso indevido das Forças Armadas para se contrapor ao Judiciário e ao fechamento das instituições.

A permanência de Guedes ajuda a legitimar um governo que desmorona sem ministro da Saúde na pandemia, sem titular da Educação quando alunos estão perdidos em casa, povoado de indicados do Centrão para evitar o impeachment e frequentando cada vez mais as páginas policiais – não por uma “rachadinha inocente”, como dizem os passadores de pano compulsivos, mas por um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro público de gabinetes legislativos e ligação comercial e financeira com a milícia do Rio.

O governo Bolsonaro é a negação absoluta da “sociedade aberta” de Karl Popper, o mantra que Guedes segue entoando, alheio ao fato de que sua agenda foi tragada pela pandemia e pelo populismo e que, neste momento, quem faz a cabeça do presidente não é mais o Posto Ipiranga, mas os ideólogos do golpe.

Para ele e os demais ministros “técnicos” ficar é, sim, chancelar. Está claro que não virão “notáveis” para fazer parte dessa gestão que arrasa tudo que toca. O nível daqui para a frente será de Mário Frias para baixo.

“Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha”, Paulo. Paulo, para onde?

Luiz Sérgio Henriques: Fascismo e antifascismo

Cabe ter esperança na ação de uma esquerda que assuma a ideia democrática

Há pouco mais de um ano, não deixou de causar furor e indignação a atitude de Matteo Salvini, o expoente da ultradireita italiana e, na época, a figura mais forte do governo, ao se recusar a celebrar a data de libertação do seu país da ocupação nazista e do despotismo mussoliniano. O 25 de abril, na visão de Salvini, não marcava nenhum renascimento nacional por trazer um vício de origem: independentemente da catástrofe cujo fim aquela data assinala, trata-se de uma contraposição – entre fascistas e antifascistas – já arquivada nos desvãos do passado. O fascismo está derrotado e, por isso, o antifascismo não tem mais razão de ser. E, sobretudo, não tem mais razão de ser porque entre os antifascistas, na primeira fila, estão os odiados comunistas, a quem Salvini, como os demais companheiros de cruzada, não reconhece nenhum papel positivo, em contexto algum.

No entanto, o antifascismo, apesar de Salvini e companhia, é um termo que tem atravessado gerações, redefinindo-se em diferentes conjunturas críticas. Seus símbolos, suas palavras de ordem e até canções, como a Bella Ciao, que os jovens voltam a entoar nas manifestações em várias línguas, mostram que ali, naquele termo, há matéria de memória e de reflexão, especialmente por quem, considerando as frentes antifascistas um tema relevante ainda hoje, nem por isso se abstém de enfrentar contradições muitas vezes dilacerantes no próprio campo.

O comunismo, por exemplo. Onde quer que tenha havido fascismo, ou arremedo dele, como no Brasil do Estado Novo, os comunistas lutaram o bom combate. E a URSS staliniana foi um componente essencial da aliança com as democracias ocidentais que afastou o pesadelo de um Reich de mil anos. Mas é forçoso reconhecer que, lutando pela democracia, os comunistas no poder construíram Estados repressivos e, para falar com franqueza, totalitários; na oposição, ao contrário, tornaram-se pouco a pouco fatores importantes de várias democracias, moderando-se ao longo do tempo num sentido social-democrata e dando origem ao proverbial “reformismo” legalista dos velhos PCs. Eles, em tais contextos, sempre menos antissistêmicos e mais preocupados com a integração dos “de baixo”, eram meios para a expansão virtuosa das democracias, e não para a explosão revolucionária, o que ia ao encontro dos interesses de toda a sociedade.

O antifascismo original não anulava nem escondia a diversidade das suas partes constitutivas. Conservadores, liberais e socialistas democráticos, entre outros, deviam calar temporariamente suas fundadas restrições à versão jacobina que da tradição marxiana davam os partidários da Revolução de 1917. Estes últimos, comprometidos com a estatolatria implantada no país-modelo, se batiam na frente antifascista ao lado de aliados que defendiam com firmeza as liberdades “negativas”, as que protegem cada indivíduo contra a onipotência do Estado e sem as quais os melhores ideais da igualdade degeneram em igualitarismo grosseiro. A coragem demonstrada nas frentes de batalha, embora pudesse atingir tons heroicos, não ocultava a subalternidade “ideológica” dos comunistas e da matriz bolchevique, incapaz de assimilar ou sequer entender o papel das liberdades “burguesas”.

O antifascismo consistiu assim numa aliança entre atores diferentes, e até muito diferentes, em razão de um mal maior. Mas se só houvesse diferenças entre eles a aliança se definiria negativamente e teria muito mais dificuldade para se formar. Ainda que de modo parcial e imperfeito, todos os atores aliancistas compartilhavam uma fundamental orientação democrática inerente à modernidade, que lentamente corroía o mundo rigidamente hierárquico, opressivo e “orgânico” de outrora. Por isso se desprendia do campo conservador, e a este acabava por se contrapor ferozmente, uma versão reacionária da modernidade, capaz obviamente de elaborar programas de reerguimento econômico, como no caso do corporativismo italiano ou das políticas nacional-socialistas contra a depressão, mas associados à liquidação radical dos direitos civis e políticos, à uniformização compulsória da vida social e aos mitos mais regressivos do solo e do sangue. Em suma, a grande noite do irracionalismo, a temida temporada do assalto à razão, que deram, por contraste, o cimento essencial para o bloco antifascista.

Com todos os conflitos internos, esse bloco esteve na origem de desenvolvimentos positivos, como, de certo modo, o reformismo rooseveltiano e, seguramente, os “30 anos gloriosos” do capitalismo europeu socialmente regulado. Há décadas tudo isso está sob fogo cerrado não propriamente dos conservadores, que costumam ter uma consciência serena do que merece ser mantido, mas da sua ponta mais extremada e “revolucionária”, a exemplo de Salvini, que, como bem se vê, não é um lobo solitário. Cabe ter esperança na ação de uma esquerda que, desta vez, ao contrário dos avós bolcheviques, assuma a ideia democrática, sem adjetivos, como convicção íntima e incontornável. A alternativa é a barbárie.

*Tradutor e ensaísta, é um dos organizadores das ‘Obras’ de Gramsci no Brasil

José Roberto Batochio: A democracia convoca seus defensores

Inoculado o mal, o remédio para tantas ofensas a ela será sempre a resistência

“Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança”

Benjamin Franklin, no ‘Almanaque do Pobre Ricardo’

Uma das inteligências mais portentosas de seu tempo, Benjamin Franklin não só dominou a eletricidade como iluminou o caminho do homem pela saga virtuosa da liberdade. De suas numerosas contribuições ao progresso da humanidade há a destacar a colaboração para o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, um dos documentos-síntese da grande marcha humana pela igualdade, fraternidade e liberdade, que, avant la lettre, 13 anos depois inspiraria a Revolução Francesa. Um dos brasileiros que mais se identificaram com Franklin em sua época, José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência, foi além ao afirmar que “a liberdade é um bem que não se pode perder senão com a vida”.

A democracia evoluiu desde então, com salvaguardas que garantem a vida comunitária ao mesmo tempo livre e em segurança. Porém, como todo núcleo e toda fonte de valores civilizatórios, o sistema democrático está sempre exposto à corrosão do mal – com a particularidade de, malgrado sua enorme resistência, estar sujeito a recaídas. Nem sempre se imuniza como um corpo resiliente, isto é, não retorna imediatamente ao estado original depois de sofrer ele uma ação deformadora. Daí, como diz o bordão, a necessidade da eterna vigilância.

Nossos tempos e costumes estão repletos de tais abusos e usurpações. Levantamento do V-Dem, o Instituto de Variações da Democracia, observatório da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, registra que pela primeira vez no idealizado século 21 a democracia se mostra em minoria no mundo. Enquanto 87 nações vicejam no regime democrático, 92 definham sob o tacão autoritário – e o Brasil corre o risco de passar do primeiro para o segundo grupo.

Se há turbas nas ruas dispostas a cair na armadilha denunciada por Benjamin Franklin, é também a vez de os democratas de raiz se inspirarem em José Bonifácio e defenderem o Estado Democrático de Direito. Depois da redemocratização de 1985, ingressamos no período mais longo de amplas liberdades democráticas de nossa História, mas hoje corremos o risco de retroceder a um obscuro autoritarismo. A grosseria antirrepublicana que cultiva a autocracia galgada pela facção fundamentalista encastelada no Poder Executivo almeja a concentração da autoridade quando agride outros Poderes, pisoteia a Constituição, malversa a lei como expressão da vontade comum e exclui do aparelho de Estado a legalidade administrativa.

A usina de irregularidades age em moto-contínuo, forjando deformidades como medidas provisórias restritivas da liberdade, redução da transparência nos assuntos de Estado, concessão a agentes públicos do direito de matar impunemente – e os acontecimentos de Minneapolis mostram o perigo dessa licenciosidade. Assistimos ainda ao desvio de função das instituições republicanas à vista de interesses de familiares, intimidação de correligionários e perseguição de adversários, anúncio de formação de milícias, hostilidade à imprensa profissional e incentivo à horda robótica que inventa e calunia à sorrelfa no submundo digital, agressões a minorias, celebração de episódios e figuras ditatoriais do passado, tendo como ápice dessa trajetória insana o confronto com o Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, em ações de desprezo e afronta ao ordenamento jurídico nacional típicas de republiquetas de banana. A disrupção antidemocrática em nossos dias é um processo de mil tentáculos, tecido lentamente, não mais abrupto como no tempo dos tanques inopinadamente amanhecidos ante a Nação surpreendida.

Não bastassem tantos despautérios, salta aos olhos o flagrante despreparo do governo para conduzir um país de tamanhos complexidade e desafios. Assim como lhe falta um atributo que confere a regimes autoritários algum apoio popular, ou seja, a forja de crescimento econômico que anestesia a liberdade em parcelas da população, como aconteceu no nazi-fascismo na Europa e, entre nós, no Estado Novo e em fases da ditadura de 64. Ao contrário, aumentam a precarização da economia, o obsoletismo da indústria, a devastação do meio ambiente, a hostilidade a importantes parceiros comerciais, o descrédito internacional, a desconfiança dos investidores e, de quebra, a desigualdade social e indigência de amplas parcelas da população – chaga agravada pela pandemia, minimizada como “gripezinha”. As patas do cavalo de Átila não fariam maior estrago.

Inoculado o mal, o remédio para tantas ofensas à democracia será sempre a resistência, como, por sinal, indicou a Declaração da Independência americana, que Franklin ajudou a redigir e inspirou Bonifácio, no Brasil. Ainda ecoa eloquente seu alerta de que na vigência de uma forma de governo abusiva e usurpadora dos princípios da ordem e da liberdade “cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo”.

Com a palavra, os verdadeiramente democratas.

*José Roberto Batochio é advogado criminalista, foi presidente do Conselho Federal da OAB e deputado pelo PDT-SP.

Bolívar Lamounier: Pensando o impensável

Resultado mais provável da ruptura da ordem parece-me ser um longo período de anarquia

Um momento histórico que eu gostaria de ter presenciado aconteceu no dia 1.º de novembro de 1944: um breve encontro entre o ministro da Justiça, Marcondes Filho, e o general Eurico Dutra. O relato está no ótimo livro de Paulo Brandi Vargas: da Vida para a História (Zahar, 1985, pág. 178).

Desde a entrada do Brasil na guerra contra o fascismo, Getúlio pressentia que não conseguiria manter sua ditadura. Em 1943, o Manifesto dos Mineiros desafiou a censura e escancarou o debate sobre a redemocratização. A presença da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, com apoio dos Estados Unidos, apontava para um ponto sem retorno. Nos meses seguintes, a pressão contra Getúlio alastrou-se rapidamente nas Forças Armadas. No final de outubro os generais Góes Monteiro e Eurico Dutra procuraram-no para insistirem na convocação de eleições. Getúlio aquiescia sem aquiescer. Cogitava de transitar para um regime híbrido, cujo comando permanecesse em suas mãos. Foi nessa altura que se deu o encontro de Marcondes Filho com o general Eurico Dutra.

O ministro havia rascunhado um projeto de lei eleitoral de teor corporativista, ou seja, baseado na representação por categorias profissionais, formato característico da tradição fascista. Foi quando, respondendo a Marcondes Filho, Eurico Dutra disse-lhe, curto e grosso: “Não é isso, não, dr. Marcondes, é eleição mesmo…”.

O referido momento parece-me assinalar com clareza a opção das Forças Armadas por uma identidade propriamente de Estado, impessoal, baseada na hierarquia e na disciplina, com a consequente rejeição do modelo de uma guarda pretoriana, ou seja, de uma milícia a serviço de um caudilho qualquer.

Mas tal modelo não era isento de problemas. Nos anos 30, sob a decisiva influência do general Góes Monteiro, ganhou corpo o modelo de uma organização tutelar, destinada não somente à defesa externa do País, mas legitimada para também atuar sponte sua no plano interno.

Os apontamentos acima ajudam a compreender o artigo 142 da Constituição de 1988, que alguns juristas chegam a interpretar até mesmo como uma autorização para as Forças Armadas atuarem como um Poder Moderador, dirimindo impasses entre os três Poderes. Não chego a tanto, mas, de certa forma, vou além, pois, no trecho a seguir, tal artigo me parece virtualmente ininterpretável: “…(as Forças Armadas) destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. O trecho grifado admite a esdrúxula hipótese de as Forças Armadas – no tocante à manutenção da lei e da ordem no plano interno – serem convocadas por dois ou até pelos três Poderes ao mesmo tempo. Considerando, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) é o guardião da Constituição, instância última, portanto, da legitimidade política, cabe a ele esclarecer quando e em que termos as Forças podem ser convocadas – uma rima que em nada melhora o soneto.

A questão acima suscitada parece-me assumir contornos graves no presente momento, visto que agora não se trata de um imbróglio constitucional em abstrato, mas de uma conjuntura que muitos têm descrito como uma “tempestade perfeita”: em meio a uma terrível epidemia e a uma crise econômica sem precedentes, temos tido frequentes atritos entre os Poderes e um presidente da República pouco propenso a observar os limites e a liturgia do cargo que ocupa. Como se não bastasse, as Forças Armadas assumiram uma presença excessiva no Executivo, emprestando-lhe, por conseguinte, uma legitimidade que cedo ou tarde reduzirá a estima em que são tidas pela sociedade brasileira.

Acrescente-se que o protagonismo apaziguador do Legislativo esbarra em severos limites no presente momento, uma vez que a composição do Congresso Nacional ainda deixa a desejar, não obstante as reformas que se tem tentado fazer.

Por último, mas não menos importante, é preciso levar em conta o clima de radicalização, acentuado a partir das eleições de 2018, e os frequentes apelos que certos setores têm feito no sentido não só de tumultuar, mas efetivamente de solapar o regime democrático, exigindo alguma forma de intervenção militar. Um ponto fundamental que tais setores não parecem compreender é que o Brasil de 2020 é muito diferente do de 1964. Naquele ano, bastou às Forças Armadas prender umas poucas centenas de pessoas para assumirem o controle do País. Hoje a população brasileira é muito maior, está concentrada em grandes cidades e é muito mais diversificada, politizada e atenta. Mercê dos meios eletrônicos de comunicação, consegue se mobilizar com extrema facilidade. Tais mudanças não necessariamente conferem vantagem a algum dos grupos que se digladiem num hipotético confronto, até porque o resultado mais provável de qualquer ruptura da ordem parece-me ser um prolongado período de anarquia, ao fim da qual tudo estará mais ou menos na mesma, só que muito pior.

- Bolívar Lamounier é cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultores e membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências

Eliane Cantanhêde: Mourão no radar

Queda de Weintraub não ‘baixa a bola’, pois as pontas contra Bolsonaro se juntam rapidamente

A pergunta não é mais onde está o Queiroz, mas onde está Jair Bolsonaro. Com Fabrício Queiroz preso, Frederick Wassef desmascarado, a pressão de STF, TSE, TCU, Congresso, Justiça do Rio e movimentos pró-democracia, a situação do presidente da República vai se tornando insustentável. Cresce o alívio em setores governistas que se decepcionaram com Bolsonaro e agora trabalham pela ascensão do vice Hamilton Mourão. Neste caso, estão militares da ativa e da reserva.

O temor desses setores era de que o torniquete fosse do TSE e estrangulasse a chapa Bolsonaro-Mourão, mas o cerco contra Bolsonaro, filhos, advogado e apoiadores mais radicais se fecha não no TSE, que pode cassar a chapa, mas no Supremo, onde as investigações envolvendo bolsonaristas de todos os tipos levam diretamente ao presidente e não há nada contra o vice.

Sem esquecer que as circunstâncias e a opinião pública começam a pressionar o Congresso, onde o alvo de um impeachment seria Bolsonaro, não a chapa, não o vice. Com as várias frentes que desembocam no presidente, não há Centrão capaz de segurar uma onda que vem de fora e pode chegar incontrolável ao Congresso – como nos casos de Collor e Dilma.

As pontas se juntam rapidamente: milícia, rachadinha, gabinete do ódio no Planalto, parlamentares, empresários e manifestantes golpistas, o tal Wassef… Sem currículo, sem casos expressivos, vira advogado e faz-tudo do presidente, esconde o Queiroz em casa e indica para ele o mesmo advogado de quem? Do capitão Adriano, o miliciano morto pela polícia numa operação, suspeita-se, de queima de arquivo.

Tudo em torno de Bolsonaro é estranho. Tudo e todos. Como um cidadão como Wassef se aproxima, vira amigo da família, participa de posses e desfruta da intimidade dos palácios? Ligações com satanismo, ex-mulher processada por uma montanha de crimes, faixa pró AI-5 ao lado de bonecos do Scarface, poderoso chefão hollywoodiano. Pensem nos empresários, pastores, líderes partidários e gurus que integram esse círculo. Cada vez é mais difícil participar disso. Sérgio Moro que o diga.

Se a demissão de Abraham Weintraub do MEC é para restabelecer pontes do governo com o Supremo – ou “baixar a bola”, como dizia Mourão –, é tarde demais. Até porque a bola não está mais só no STF. O pedido para quebrar o sigilo bancário de parte da bancada bolsonarista foi da PGR. A decisão de prender Queiroz foi da Justiça do Rio.

Militares da ativa e da reserva, juristas renomados e personagens importantes de governos anteriores tentavam articular com ministros do Supremo uma espécie de trégua, encampando uma crítica recorrente de Bolsonaro: “Estão abusando”. Seria então a hora de dar um “refresco”, “um pouco de ar” para Bolsonaro.

Isso não seria exatamente a favor dele – considerado caso perdido –, mas para dar uma satisfação aos militares que estão no bloco dos cansados com o presidente, mas ao mesmo tempo convencidos de que o Supremo e a mídia extrapolam e há uma perseguição contra Bolsonaro. Os fatos, no entanto, se acumulam e mostram que nem há exagero nem perseguição, mas a constatação de que a eleição dele foi um erro. O País está à deriva em meio a uma pandemia devastadora.

Alerta o ex-presidente do STF Ayres Britto: “Numa democracia consolidada, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro nem o Judiciário de falar por último”. O presidente e seus apoiadores, arrependidos ou não, precisam entender que não há “abusos” do Supremo. Há decisões com base na Constituição, a defesa implacável da democracia. E não há como dar um “respiro” nem “baixar a bola”, inclusive porque o Supremo é a parte mais visível, mas integra uma sólida resistência a um presidente que nunca assumiu de fato. Mourão está no radar

Zeina Latif: Escolhas arriscadas

Juros baixos foram duramente conquistados; exageros fiscais e monetários podem ameaçar

Convém o Banco Central cortar ainda mais a taxa de juros Selic? Qual o benefício vis-à-vis ao custo?

Para alguns analistas essa pergunta nem deveria ser feita, afinal a taxa de inflação corrente (1,9% aa em maio) e as projeções (1,6% para 2020 e 3,0% em 2021) estão abaixo das metas (4% e 3,75%), em meio à elevada ociosidade de mão de obra e capacidade produtiva. A decisão de corte seria óbvia.

A questão, porém, é mais complexa pelos riscos envolvidos.

Para começar, o “painel de controle” do BC está avariado. Já discuti neste espaço que a queda abrupta da inflação reflete principalmente a restrição ao consumo por conta do isolamento social, não podendo ser tomada como sinalização para o futuro. A inflação de serviços, por exemplo, mais resistente, caiu bastante (de 3,9% há um ano para 2,7%) com a contração da demanda das famílias por serviços (-62% até abril), mas poderá acelerar em breve.

Há também riscos que precisam ser levados em conta, principalmente o fiscal. Ele poderá ser mitigado com a retomada de reformas estruturais. Porém, Bolsonaro não se mostra disposto, por ora, a encarar agendas polêmicas, como a necessária reforma administrativa.

Alguns analistas defendem que a Selic baixa contribui para reduzir o risco fiscal. Porém, se os juros básicos forem percebidos como artificialmente baixos, os juros de longo prazo que remuneram a dívida pública irão subir, pelo risco de uma volta mais rápida da inflação.

Não tem escapatória: inflação bem comportada e juros baixos de forma sustentada dependem do compromisso com a disciplina fiscal ao longo do tempo.

Não se sabe o limite para o corte da Selic, mas certamente está acima do observado em países ricos ou com contas públicas mais saudáveis. Taxas exageradamente baixas podem dar dor de cabeça, pela consequente pressão sobre o dólar. Juros muito baixos em um ambiente de riscos elevados reduzem ainda mais o interesse para investimento no País, de locais e estrangeiros, incluindo o financiamento do governo.

O fato de brasileiros terem ativos no exterior, obtendo ganhos de capital com o real fraco, não implica maior disposição a investir no Brasil.

Alguns argumentam que, em algum momento, a taxa de câmbio encontraria seu novo equilíbrio, produzindo uma melhora das contas externas com a redução de gastos no exterior e o ingresso de recursos atraídos pela queda dos preços de ativos brasileiros quando denominados em dólar (“o Brasil ficou barato”, dirão os investidores). O problema é o acidentado percurso até lá, sendo que volatilidade cambial elevada é veneno para o setor privado. Não é recomendável sobrecarregar o ajuste na taxa de câmbio.

A pressão cambial exacerbada machuca as finanças das empresas nacionais, pois eleva o valor (em real) da dívida externa (para este ano, as amortizações ultrapassam US$ 100 bilhões, sendo que a taxa de rolagem foi baixa em abril) e encarece os preços de insumos (atualmente os importados têm maior participação do que no passado). A valorização do dólar machuca o crescimento do PIB no curto prazo, agravando a crise.

O risco de uma surpresa inflacionária indesejada também aumenta. O baixo repasse do dólar aos preços nos últimos anos não está escrito em pedra.

O BC indica que prefere esticar a corda, aceitando o risco de ter de subir a Selic de forma mais rápida e mais intensa no futuro. Essa não será uma tarefa fácil.

O momento recomenda cautela. Outras políticas mais potentes no momento e focalizadas têm sido eficazes para estimular o crédito, como as medidas administrativas do BC e o socorro às empresas. O consumo tem reagido ao auxílio emergencial a indivíduos, a julgar pelos dados relativos ao uso de cartões de crédito. O montante de R$ 150 bilhões é expressivo à luz da renda gerada pela metade mais pobre do País, de menos de R$100 bilhões em 3 meses, segundo especialistas como Ricardo Paes de Barros.

Juros baixos foram duramente conquistados nas ultimas de décadas. Exageros fiscais e monetários agora poderão ameaçar essa conquista.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Carlos Melo: Sob o simples império da lei

Até por gestos e pensamentos, presidentes da República devem prezar a Constituição a que juraram defender. Não podem fazer a interpretação que lhes convém. De acordo com a lei, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O título “supremo” não é mera figura de linguagem. É o STF quem arbitra o jogo das leis. Para mudar isso, só por meio de uma Constituinte – talvez.

Assim, o ministro do STF Alexandre de Moraes tem autorizado sindicâncias que atingem aliados do presidente, não por serem aliados, mas por suspeitas e indícios de estarem envolvidos com atos ilegais; não se lhes questiona a liberdade de expressão nem o direito de exercê-la, mas ações concretas que poderiam ir de encontro à lei. Moraes é experiente, tendo passado por várias esferas de poder, nesse campo. Sabe qual ferida tocar e, pelo jeito, tem causado muita dor e receio ao bolsonarismo.

Noutros governos, parlamentares, empresários e operadores políticos passaram por processos semelhantes; foram presos justamente por terem agido fora da lei. O que contou com o entusiasmo do então deputado e de seus aliados, que ora se encontram sob o mesmo rigor, o rigor da lei. Mas, agora, tudo parece causar desconforto e até desalento ao presidente, temeroso de ver ruírem as redes de enfrentamentos às instituições e a imprensa paralela criadas em seu favor e em sua proteção. Além disso, os processos podem chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e colocar em risco o próprio mandato.

O que Bolsonaro poderia contra isso? Esperar que os envolvidos, não ele, recorram contra o que considerarem ilegal, nos termos da lei. Politicamente, acionar o Legislativo para alterar a legislação, uma vez que tenha maioria para fazê-lo – o que não tem. Recorrer à “força bruta”, dentro da lei, não pode. E, se não pode, melhor não insinuar. Presidentes da República podem muito, mas não tudo. Milhões de votos não lhes dão a voz do “povo”, apenas responsabilidade perante a lei. São eleitos, não ungidos.

*Carlos Melo, cientista político, professor do Insper

William Waack: O STF no ataque

O governo está na defensiva contra um adversário que se sente jogando em casa

“Bola no chão”, disse o general Hamilton Mourão, o porta-voz político do time dos militares no governo, referindo-se ao enfrentamento entre Executivo e Judiciário, a questão mais relevante e perigosa no momento. Ao sugerir como tratá-la, o general recorreu a uma frase da folclórica figura de Neném Prancha (1906-1976), que foi roupeiro, massagista, técnico e filósofo do futebol brasileiro: “A bola é de couro, o couro vem da vaca, a vaca come a grama, então bola no chão”.

Mas também o time do outro lado, o do STF, parece ter adotado uma frase de outra figura folclórica do futebol brasileiro, a do técnico Zezé Moreira (1907-1998), que assim descrevia a vantagem de jogar em casa mesmo contra equipes consideradas muito mais fortes: “Lá em casa até boi vira vaca”. De fato, o STF está jogando em casa. E no ataque.

Não se trata apenas da questão dos inquéritos que o Supremo dirige e que são clássicos do “follow the money” para chegar a quem organizou e financiou ações contra instituições democráticas – a principal razão do nervosismo no Planalto. Nem do formidável arsenal de medidas com o qual o STF já vinha impondo limites ao Executivo, muito evidente quando o Judiciário definiu o papel dos entes da Federação na crise de saúde.

Ministros do Supremo, articulados a uma vasta comunidade de operadores no campo do Direito (acadêmicos, advogados, juízes, procuradores), derrubaram com notável rapidez uma interpretação do artigo 142 da Constituição favorável a colocar as Forças Armadas como uma espécie de “poder moderador” entre os Poderes. “Isso é terraplanismo constitucional”, resumiu o ministro Luís Barroso, trazendo a filosofia de Neném Prancha para o campo jurídico. Em outras palavras, sumiu a justificativa “técnica” ou “constitucional” ou “legal” para qualquer intervenção política das Forças Armadas.

Pior ainda para o time do Planalto: o do STF ganhou um reforço considerável com a postura do procurador-geral da República – que o presidente tinha constrangido em público, obrigando Augusto Aras não só a ser “técnico” nas suas ações, mas a parecer ser. E ser “técnico” neste âmbito significa que a PGR e o STF tocam juntos os inquéritos que tanto irritam o Planalto e os militares.

Em termos das personalidades envolvidas na disputa, talvez a expressão mais eloquente da grave tensão entre os poderes Judiciário e Executivo esteja na evolução das posturas do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, considerado entre seus pares como uma brilhante cabeça política. Então chefe do Estado-Maior do Exército, Azevedo foi deslocado em 2018 para ser o principal assessor de Toffoli, que havia acabado de assumir a presidência do STF.

Naquela época, a ideia era promover um esforço conjunto (militares e juízes) para pacificar um delicado ambiente pré-eleitoral. Hoje, Toffoli enxerga “dubiedade” nas posturas do chefe do Executivo frente às instituições democráticas. Enquanto seu ex-assessor, atual ministro da Defesa, assina uma nota com o presidente da República e seu vice afirmando que as Forças Armadas “não aceitam a tomada do poder por outro Poder por conta de julgamentos políticos” – referência também aos inquéritos do STF, da PGR e do TSE, vistos no Planalto como ferramenta política para derrubar um governo eleito com 57 milhões de votos.

A natureza, o alcance e a profundidade das crises de saúde pública e econômica acuariam por si qualquer governo brasileiro, mas o de Bolsonaro se empenhou em agravar também a crise política, com o resultado de ter de jogar na defesa nas três. Neném Prancha definia o futebol como um jogo muito simples: “Quem tem a bola ataca, quem não tem, defende”. A bola está com o STF.

O Estado de S. Paulo: Bolsonaro intimida Poderes para impedir sua queda, diz Christian Lynch

Cientista político diz que presidente usa militares como ‘guarda pretoriana’ para evitar impeachment

Wilson Tosta, O Estado de S.Paulo

RIO – Não vai ter golpe – pelo menos não uma quartelada clássica, como as do passado –, mas a ofensiva autoritária do presidente Jair Bolsonaro, tendo as Forças Armadas como guarda pretoriana, pode em tese ser vitoriosa. A possibilidade, afirma o cientista político Christian Edward Cyril Lynch, se concretizará se o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), intimidados, renunciarem às suas prerrogativas.

“Bolsonaro só colou nos militares para poder usá-los como guarda pretoriana contra o impeachment, intimidando o Congresso”, afirma Lynch, em entrevista ao Estadão. Consumado esse emparedamento das instituições, avalia, seria o início de uma escalada do autoritarismo. Mas o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) não acredita que tenha grande chance de ocorrer. “Creio que, com seu aguçado senso de sobrevivência corporativa, os militares não cairão nesse

O pesquisador afirma que militares conservadores viram em Bolsonaro a oportunidade de implantar no Brasil um governo firme e conservador, mas moderado, para acabar com a “anarquia” trazida pela democracia. São, porém, brandidos de forma ameaçadora pelo presidente, que teme ser afastado, e têm influência limitada pelos filhos do presidente e agregados, responsáveis pelas ações na internet. Esses dois grupos têm uma relação tensa, afirma, porque os generais seguem lógica de caserna, visando a um “bom governo”, ordeiro e harmonioso, mas a família Bolsonaro se orienta pela “guerra cultural” para manter o “País em estado de permanente polarização e inquietação”.

“Daí as tensões frequentes entre o núcleo conservador reacionário, “lacrador” e radical, a quem Bolsonaro deve a sua eleição, e o núcleo dos generais palacianos, mais moderado e tradicional. A aliança com os primeiros é estratégica, e com os segundos, apenas tática”, explica ele, que espera que Bolsonaro se livre dos generais palacianos, depois de usá-los. Lynch acha que chegará um ponto em que militares, magistrados e políticos terão de sentar para discutir uma saída para a crise.

Bolsonaro é político desde 1989. Deixou o Exército após um processo que envolveu acusações de ameaçar colocar bombas em quartéis e indisciplina. O que explica que, 30 anos depois, os militares, inclusive oficiais-generais, o abracem com entusiasmo?

Eu não diria “os militares” como se se tratasse de uma entidade homogênea. O atual presidente construiu sua carreira parlamentar como defensor dos setores conservadores das Forças Armadas, que não se resignaram com o regime político progressista em 1988. Passou a vida reproduzindo a versão de que o regime militar teria impedido o comunismo e sido essencialmente um tempo de ordem e progresso nacional. Bolsonaro também passou décadas defendendo os interesses pecuniários da corporação. Isso explica a popularidade dele junto a esses setores conservadores das Forças Armadas. Na Presidência, ele continua agindo com a mesma coerência.

Quando Bolsonaro foi eleito presidente, dizia-se que os militares o enquadrariam ou conteriam seus arroubos. Por que isso, aparentemente, não aconteceu?

Não foi por falta de vontade. Bolsonaro não é propriamente um militar; ele é um político de baixo clero que, tendo sido tenente, formou sua clientela eleitoral representando os interesses de seus antigos companheiros de farda e de outras corporações armadas. Os filhos ampliaram a clientela do pai explorando um eleitorado de direita radical na base do populismo, seguindo técnicas de manipulação digital sofisticadas. Então, enquanto os generais palacianos se orientam mais conforme uma lógica de caserna, fechada, hierárquica e disciplinada, imaginando um “bom governo” ordeiro e harmonioso, a família Bolsonaro se orienta por uma lógica de “guerra cultural” que mantenha o País em estado de permanente polarização e inquietação. Daí as tensões frequentes entre o núcleo conservador reacionário, “lacrador” e radical, a quem Bolsonaro deve a sua eleição, e o núcleo dos generais palacianos, mais moderado e tradicional. A aliança com os primeiros é estratégica, e com os segundos, apenas tática.

Houve o processo inverso – em vez de os militares moderarem o presidente, foi Bolsonaro que radicalizou os militares?

Os generais palacianos acreditam poder aproveitar Bolsonaro para um governo conservador firme, mas moderado, capaz de dar o freio de arrumação que julgam necessário para o Brasil, depois de tantos anos de “anarquia” provocada pelo “progressismo” da Nova República. Mas o que se vê é o contrário. É o presidente que os explora para se aguentar no poder, jogando com sua presença no governo para impedir o livre funcionamento das instituições, com o intuito primário de se manter com sua família longe da Justiça. Para isso, insufla os militares contra os juízes, na expectativa de que, no final, morram ambos afogados para que ele possa viver sem limite e sem tutela.

Há militares que dizem que não temos um governo militar, mas um governo civil com militares. Essa definição é correta?

Tecnicamente, uma vez reformados, os militares retornam à vida civil, desligados dos antigos vínculos de obediência, hierarquia e serviço ao Estado. Podem assumir opiniões políticas, participar de partidos etc. É baseado nessa premissa que se diz que o atual governo seria um governo civil com militares aposentados. A verdade é um pouco mais complexa. Como Bolsonaro e seus filhos não dispunham de pessoal administrativo e, com sua visão sectária, não aceitavam quem tivesse servido em governos anteriores, com o fantasma da “aparelhagem petista”, precisaram recorrer aos militares reformados. Em um segundo momento, diante do fracasso do governo e a crescente chance de ele não terminar, os militares ganharam mais visibilidade. Os generais palacianos chegaram com o intuito de instaurar racionalidade e bom senso, mas o que Bolsonaro e seus filhos queriam era apenas explorar a “militarização” para intimidar o Congresso e o Supremo Tribunal. Quanto mais o governo se fragilizava do ponto de vista político, mais o presidente passou a explorar politicamente a imagem das Forças Armadas, para sugerir que elas o defenderiam contra as veleidades das demais instituições de julgá-lo e eventualmente retirá-lo da Presidência. Em outras palavras, Bolsonaro “vampiriza” o prestígio dos militares para escorar seu governo cada vez mais impopular. O resultado é que não se pode mais dizer, hoje, que se trata de um governo civil com militares. É uma administração fraca que se cerca de militares para simular força e impedir sua queda por meio da intimidação dos outros poderes. Ou seja, é uma relação desigual, na qual a corporação perde e Bolsonaro ganha.

A entrada no governo dos generais Braga Netto e Luis Eduardo Ramos – que permanece na ativa – marcou a transformação do governo Bolsonaro em um governo militar ou em um governo dos militares?

A verdade é que se trata de um governo cheio de militares, mas onde os militares não mandam. Quem manda é o núcleo familiar do presidente e seus associados, que sempre dá a última palavra conforme a lógica eleitoral infalível que haverá de levar o presidente à reeleição. Os militares podem fazer tudo, desde que não contrariem os filhos do presidente e seu “núcleo estratégico”. Enquanto isso, os generais enxugam gelo, gastando sua paciência e habilidade para negociar com os líderes parlamentares, governadores e ministros do STF, no intuito impossível de “normalizar o governo”.

Dá para falar em militares como algo único no Brasil? Houve por exemplo reclamações de oficiais-generais da ativa, que pediram anonimato, contra a nota de Bolsonaro, Mourão e do ministro da Defesa, na qual os três repudiaram o que chamaram de “julgamento político” do Judiciário. Não seriam sinais de divergência entre os militares palacianos e as Forças Armadas?

É evidente que uma corporação com 400 mil indivíduos está longe de ser um todo homogêneo, e que as clivagens ideológicas que atravessam a sociedade também o atravessam. Os generais palacianos foram escolhidos por Bolsonaro por serem conservadores e representam a parte conservadora da corporação. Para o presidente, a maior utilidade dos generais palacianos é justamente essa: darem ao público a ilusão de que as Forças Armadas se tornaram sua guarda pessoal e irão golpear as instituições da República se elas ameaçarem seu mandato. Daí a preocupação demonstrada pelo Alto Comando em tentar reduzir os danos gerados pela exploração pelos Bolsonaro da imagem das Forças Armadas. Danos que os próprios generais palacianos naturalmente percebem, e tentam reduzir com suas profissões de fé democrática.

No que o projeto dos militares para o governo lembra ou diverge do passado das Forças Armadas no poder – incluídos o regime militar e os presidentes militares eleitos?

O projeto dos generais é expressivo do conservadorismo estatista brasileiro, que vê a sociedade sempre em risco de degringolar no caos ou na guerra civil e necessitando de uma tutela. Para eles, o Estado é a agência encarregada de servir de coluna em torno da qual será possível “harmonizar” os interesses sociais conflitantes e propiciar o progresso nacional em um ambiente de ordem. Daí o lema positivista inscrito na nossa bandeira. Daí porque defendem sempre o reforço do Executivo federal como instância de coordenação geral e sua intervenção no domínio socioeconômico. Esse projeto, obviamente, colide com aquele dos liberais de mercado e dos reacionários radicais que, se pudessem, liquidariam com o Estado, jogando todos os servidores públicos no fundo do mar.

O nacionalismo militar e o projeto Brasil potência foram abandonados? O que os substituiu?

Muito se diz que os militares teriam abandonado esse conservadorismo tradicional, que teriam aderido ao neoliberalismo etc. Não foi o que vi na reunião de 22 de abril, convocada originalmente pelo general Braga Netto, na qualidade de chefe da Casa Civil, para apresentar seu Plano Pró-Brasil, tipicamente intervencionista, e dobrar as resistências de Paulo Guedes. O que vi ali foi a tradição em sua expressão mais cristalina. É bom lembrar que, também em 1964, os liberais de mercado foram empregados pelos militares para debelar a crise econômica, e houve uma espécie de americanismo desvairado. Logo depois, porém, os militares se livraram dos liberais de mercado, adotaram uma política externa independente e um modelo desenvolvimentista. Não vejo por que a história não se repetiria no futuro próximo.

E a Doutrina de Segurança Nacional, do inimigo interno, da guerra revolucionária e do combate ao comunismo, ainda existe no pensamento militar brasileiro?

Certamente os generais palacianos, que fizeram sua formação há cerca de quarenta anos, ainda são bastante influenciados por ela – ou, pelo menos, da versão que ela tinha naquela época. Quando os generais Villas-Boas e Mourão deixam entrever sua visão de Brasil, em seus pronunciamentos públicos, reiteram uma visão nacionalista do papel do Estado, extraída dos clássicos do conservadorismo estatista brasileiro, como Alberto Torres e Oliveira Vianna, e de culturalistas como Gilberto Freyre, no que diz respeito às características de sua sociedade. Torres, Vianna e Freyre foram centrais para a aclimatação que a Escola Superior de Guerra fez da doutrina norte-americana de segurança nacional. Basta ler a geopolítica do general Golbery do Couto e Silva, onde todas essas influências parecem se entrecruzar.

Assumir o Ministério da Saúde em meio à pandemia é não expõe as Forças Armadas ao desgaste de uma missão que não é, originalmente, delas? Não é o tipo de iniciativa malvista entre os militares de carreira, não políticos?

Sem dúvida. O populismo reacionário de Bolsonaro, que subordinou o tratamento da pandemia às exigências de sua estratégia eleitoral, obrigou à demissão de (Luiz Henrique) Mandetta e, depois de (Nelson) Teich. Uma vez que não encontrava nenhum médico disposto a arruinar sua carreira para satisfazer aquele imperativo, a solução foi recorrer a mais um general, receita segura para administração que saiba ser técnica nos limites da obediência. Obviamente, o Alto Comando fica sempre em uma situação embaraçosa, diante da tentativa contínua do presidente em identificar sua pessoa com as Forças Armadas, erodindo propositadamente as fronteiras entre Estado e governo que eles precisam respeitar. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Não será a ida do general Ramos para a reserva, ou a manutenção do general Pazuello na interinidade, que o problema será resolvido.

Como o Centrão entra na equação? No que resultará a mistura de militares com deputados fisiológicos e algumas vezes processados por corrupção?

Dispor de uma base parlamentar é condição de viabilidade de qualquer governo normal, e essa discussão só parece bizarra, porque se trata do governo Bolsonaro. Ao buscarem o apoio dos conservadores do Centrão, os generais foram pragmáticos, recorrendo ao presidencialismo de coalizão, respeitando a “estratégia” de não os colocar na cabeça dos ministérios, e sob promessa da não reiteração de práticas de corrupção. É evidente que a entrada do Centrão rompe com a narrativa antissistema do radicalismo reacionário, mas os generais não pertencem a esse grupo. Afinal, os generais-presidentes também tiveram uma ARENA e um PDS para chamar de seus, não foi? Enquanto os filhos do presidente e seus amigos desprezam os generais como uns dinossauros anacrônicos, os generais presidentes os desprezam como um bando de moleques arrogantes. E assim segue o governo.

Bolsonaro, ao longo do governo, tem oscilado entre a ala militar e a ala ideológica. Agora, parece estar fechado com os ex-colegas de farda, mas já esteve assim no passado e mudou de lado. A atual posição pró-militar, na sua avaliação, é definitiva?

Claro que não. É tática. Bolsonaro só colou nos militares para poder usá-los como guarda pretoriana contra o impeachment, intimidando o Congresso. Alguns dos generais se incomodaram, o Alto Comando também, fizeram declarações moderadas, e afastaram a possibilidade de golpe com que o presidente flertava junto ao seu público de radicais. Afinal, em último caso, os generais palacianos sempre terão o general Mourão, para ser acionado em caso de emergência. Não estão amarrados ao mesmo mastro que Bolsonaro na tempestade. Se hoje parece haver maior comunhão entre eles é porque o inquérito das fake news no STF elevou a possibilidade de cassação da chapa pelo TSE, o que liquidaria a solução Mourão. Fato é que, alguma hora, os generais palacianos terão de se sentar com os congressistas e os juízes para dar uma solução mais definitiva a essa crise infindável que, começada em 2013, não termina graças ao radicalismo do “núcleo ideológico”. É impossível governar um país democrático permanentemente no extremo do espectro político, seja de direita ou de esquerda. Como dizia Joaquim Nabuco, a intransigência, mesmo do poder legítimo, não pode ser levada sem crime até o extermínio do país. Em 2017, no julgamento da chapa Dilma-Temer, já estava no ar a possibilidade de recorrer à tese das contas separadas para se cassar por fraude eleitoral no TSE apenas a cabeça da chapa, deixando intacto o vice-presidente. Por outro lado, caso o presidente sobreviva à crise, não tenho dúvidas de que ele venha a se livrar de Braga Netto, como já se livrou de Santos Cruz, de Mandetta e Moro. Para o presidente, todos os auxiliares são descartáveis, servindo apenas de instrumentos. Seu coração pertence aos reacionários e aos liberais de mercado, e sempre haverá outros militares graduados, disponíveis para ele explore indefinidamente a imagem da Exército para fins eleitorais.

Afinal, o que quer Bolsonaro, qual é o projeto dele para o País?

A “civilização judaico-cristã ocidental” defendida pelos reacionários radicais que prevalecem no Planalto nada tem a ver com o que se entende desde o século XVIII por “civilização”. Ela é, aqui, anti-iluminista e eventualmente anti-renascentista. Rechaça o politicamente moderno: pluralismo, tolerância, Estado de direito, laicidade. Seu conceito de “liberalismo” remete a uma liberdade “natural” pré-estatal, entendida como privilégio de poucos. Ele remete ao imaginário da “república cristã” medieval, época de nobres cavaleiros cristãos que, com suas milícias de servos, deixavam suas famílias nos castelos para lutar contra os mouros. No caso brasileiro, essa utopia regressiva remete ao imaginário da sociedade colonial do século XVII, chefiada por chefes de família patriarcais descendentes de europeus. Esses viris e religiosos “bandeirantes” chefiariam milícias de mestiços em expedições pelo sertão adentro, para matar e apresar índios, promovendo derrubadas e queimadas para extrair da terra o máximo de riqueza com um mínimo de esforço, sem a presença incômoda de um Estado que ainda não existia. Bolsonaro é uma reedição, no poder, de Domingos Jorge Velho – o bandeirante sertanista cujas milícias foram contratadas pelos senhores de engenho do Nordeste para arrasar o quilombo dos Palmares, no século XVII. Esse conservadorismo reacionário e miliciano, para quem a “liberdade americana” é o direito que de fazer o que bem entender contra as regras de bem viver, se choca com o conservadorismo militar, que exige a ordenação do caos socioeconômico pela agência racionalizadora do Estado. Daí a tensão latente, na coalizão governamental, entre, de um lado, o radicalismo reacionário e seus aliados neoliberais, com seu ideal colonial de liberdade como predação e destruição, e de outro, a tradição militar de unidade estatal e harmonia nacional.

Os militares têm lugar nesse projeto?

Quando não tiver sobrado nenhuma outra corporação autônoma, será a vez de atacar o próprio Exército, reduzindo-o à função de instância organizadora e coordenadora de milícias do “povo armado”. A longo prazo, está óbvio que não há lugar para o Exército nesse projeto, tal como hoje o conhecemos. O monopólio do emprego legítimo da violência pelas Forças Armadas é incompatível com o sonho bolsonarista de “povo armado”.

Invertendo o slogan que marcou o ocaso do governo Dilma: vai ter golpe?

Já não se fazem mais golpes como antigamente. Se o Congresso e o Supremo Tribunal cederem à intimidação da família Bolsonaro, renunciando ao livre exercício de suas prerrogativas constitucionais, o golpe estará consumado e será o primeiro de vários outros. Mas, sinceramente, creio que, com seu aguçado senso de sobrevivência corporativa, os militares não cairão nesse truque. Perceberão a inutilidade de seus esforços e contribuirão, no momento oportuno, para a costura da única saída constitucional aceitável para todos, que passa pela assunção da Presidência da República pelo general Hamilton Mourão.

*Christian Lynch, cientista político e professor do IESP-UERJ