Monica de Bolle

El País: 'Hoje, dane-se o Estado mínimo, é preciso gastar e errar pelo lado do excesso', diz Monica De Bolle

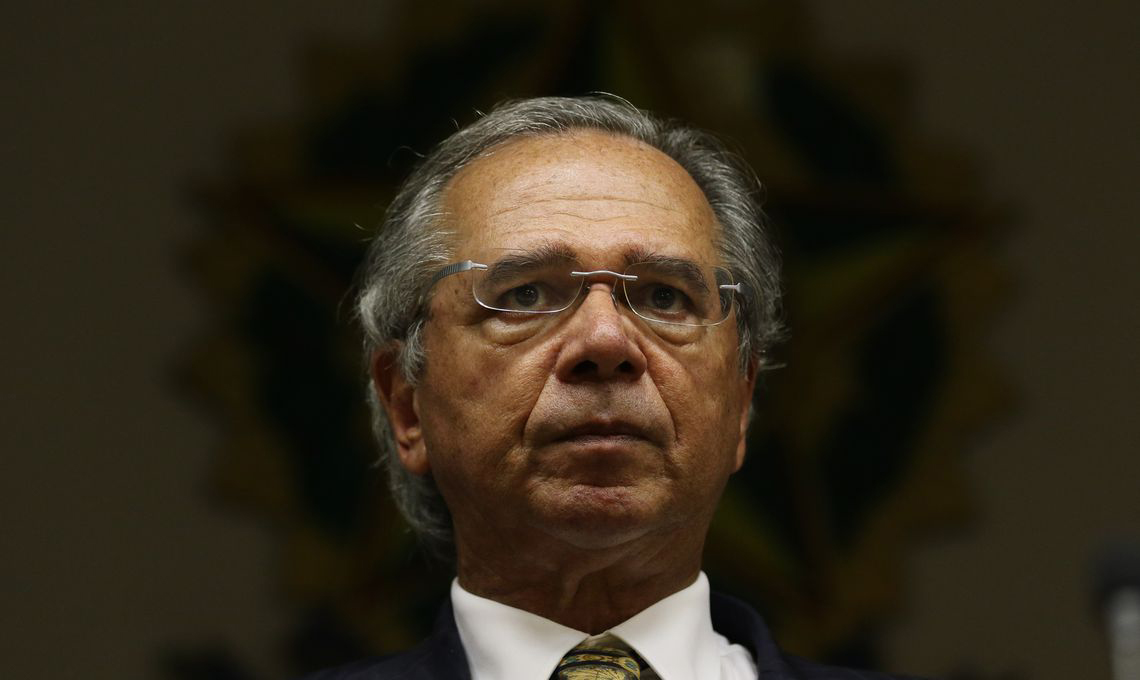

Para a economista da Universidade Johns Hopkins, ministro Paulo Guedes está preso a dogmas ideológicos e mantém letargia para tomar decisões que afetam quem já está passando fome

Heloísa Mendonça, do El País

“E, para os defensores da calma e da serenidade, saibam: o momento é de urgência”, escreve a economista brasileira Monica de Bolle, em mais um tuíte para cobrar decisões rápidas de autoridades diante do quadro excepcional pelo qual passa o Brasil e o mundo. Pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional e professora da Universidade Johns Hopkins, em Washington, de Bolle tem sido incansável em defender que é preciso abandonar o teto de gastos para frear a escalada da pandemia de coronavírus e seus impactos econômicos. “Hoje, dane-se o Estado mínimo, você precisa gastar e é preciso errar pelo lado do excesso”, afirma a economista, que sempre pregou austeridade responsável.

Bolle critica a condução do ministro de Economia, o liberal Paulo Guedes, para enfrentar a crise e avalia que ao invés de tentar acalmar o mercado financeiro, o chefe da pasta deveria estar solucionando o problemas dos milhões de brasileiros que já não têm como se sustentar. Em entrevista ao EL PAÍS, a economista avalia que a posição negacionista de Jair Bolsonaro, que tenta minimizar a pandemia e quer afrouxar as regras de quarentena, pode escalar para uma situação “de absoluta instabilidade social e institucional”.

“Se você não aplicar o isolamento social e deixar a epidemia correr solta, como já vimos aqui em Nova York, o sistema de saúde entra em colapso e a economia junto. Não há como evitar o colapso econômico, ele vem na mesma forma, na verdade vem pior”.

Leia os principais trechos da entrevista:

Pergunta. O Senado aprovou, na noite desta segunda-feira, o projeto que prevê um auxílio emergencial de 600 reais para amparar os trabalhadores que perderam renda com a crise da pandemia de coronavírus. Agora a lei vai para sanção presidencial. A ajuda é suficiente?

Resposta. O texto aprovado foi tal qual o encaminhado pela Câmara, o que é bom, porque permite que o pagamento possa ser feito de imediato. Tenho algumas críticas, acredito que o projeto poderia ter sido aprimorado antes, mas isso é menos importante, porque o principal é que saia o pagamento. No entanto, acredito que seja necessário um projeto de lei complementar a esse, ajustando a cobertura do benefício para contemplar mais pessoas e não apenas os trabalhadores informais. No Brasil, há uma quantidade grande de trabalhadores formais cuja a situação é muito precária.

P. E a duração de três meses do benefício? É suficiente?

R. São três meses prorrogáveis, mas essa crise não terá acabado em 90 dias. Precisamos estender esse prazo para que as pessoas tenham a segurança mínima de que essa renda com a qual elas vão poder contar terá um prazo mais longo. Isso é muito importante para dar um chão às pessoas. Vários projetos que foram apresentados pela oposição queriam um prazo maior, mas o Governo resistiu e preferiu ficar só nos três meses. Jair Bolsonaro resiste em reconhecer que a crise vai ser mais longa do que três meses, porque isso vai de encontro com a narrativa a que ele se agarrou de que isso é uma crise de curto prazo, que vai acabar logo. Mas todo mundo já sabe que ela será mais longa, então é uma postura anacrônica. Ainda tem uma grande articulação de um PL complementar para ajustar esses dois parâmetros, mas é preferível aprovar dessa forma para não atrasar o processo de começar a pagar as pessoas. Mas isso depende do Governo Federal que tem que implementar a lei e desenhar a logística para isso. Já deveria ter feito isso na semana passada. Mais uma vez, o Governo está super atrasado. Alguns projetos de lei sobre medidas de proteção das empresas estão sendo formulados também. Outra vez, o Congresso vai propor um texto, que provavelmente será lei. Mas a implementação sempre é do Executivo. O Congresso vai até onde pode, mas precisa da perna do Governo para funcionar, se essa perna ficar inerte, como tocar para frente o que precisa?

P. Nos último dias, o Governo anunciou um pacote de medidas econômicas para amenizar os efeitos da crise, mas a maioria delas ainda estão no papel. O que é mais urgente?

R. É um caminhão de coisas que estão faltando, porque o Governo não fez quase nada, está em uma inércia absoluta. O Banco Central tomou ações importantes nas últimas semanas, todas elas na direção correta, de dar liquidez para o mercado, indiretamente para as empresas, que precisam também. O BC tem feito, no entanto, o esforço que pode, já que o protagonista precisa ser o Ministério da Economia. E o esforço maior que precisa ser feito é muito grande. Requer o repasse dos recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), a implantação da renda mínima, as linhas de crédito que você pode dar para as empresas para garantir empregos. Não se pode apenas atuar na frente das pessoas vulneráveis, mas também na manutenção dos empregos formais. E só se consegue isso dando sustentação para as empresas. É necessário desenhar qual a forma que você vai fazer isso, e a maneira a ser feita para uma empresa de médio porte é completamente diferente para um microempresário, ainda mais para as microempresas que estão muito endividadas e não vão conseguir linha de crédito dos bancos públicos. Para esses microempresários, é necessária uma ação parecida com a renda mínima. O Tesouro dá dinheiro diretamente para essas empresas com uma contrapartida de manutenção de emprego, dá para monitorar. Além disso, o microempresário muitas vezes é uma pessoa só, não é questão de manutenção de emprego é de sobrevivência dessas pessoas.

P. Fica claro que o Governo precisará adotar uma política de gastos fortes, mas tem uma equipe liderada por Paulo Guedes, um liberal que, desde o dia um, prometeu cortes e menos Estado na economia. Como avalia a condução do ministro diante da crise do coronavírus?

R. O Paulo Guedes está completamente despreparado neste momento para enfrentar essa crise. A letargia e a inércia já demonstram isso. A incapacidade de largar os dogmas ideológicos que ele tem, como o Estado mínimo, o Estado que não pode gastar, é completamente inapropriada para esse momento. Hoje, dane-se o Estado mínimo, você precisa gastar. É preciso é errar pelo lado do excesso não para o lado da cautela numa crise desse tipo.

P. Neste fim de semana, em uma live com representantes da corretora XP, Guedes afirmou que “é conversa fiada” os rumores de que ele sairia do cargo. A videoconferência foi vista como um movimento para acalmar o mercado financeiro.

R. Isso é mais um despreparo, essa preocupação de passar recado para o mercado. Ninguém tem que passar recado para o mercado, precisa trabalhar para as pessoas, são as pessoas que estão morrendo de fome e que já não têm condições de se sustentar que importam. É incrível essa surdez e essa cegueira. O mercado tem o auxílio do BC, não é hora do ministro da Economia ficar falando com o mercado, fazendo live para o mercado. O que que é isso? Ele deveria estar pensando em como implementar a renda mínima, como fará a distribuição dos 600 reais para as pessoas elegíveis a receber. Como ele vai fazer para lidar com as diferentes áreas de atuação e planos de ação para as empresas e os planos de manutenção de empregos. Quanto realmente ele vai destinar para o SUS. A calamidade está decretada. A lei de responsabilidade já dá a flexibilidade necessária. Ele já tem tudo que precisa para agir, ele não precisa de mais nada, precisa de agir, mas perde tempo com o mercado fazendo conferência, numa situação de absoluta emergência onde as ações são necessárias para ontem.

P. Uma das primeiras medidas anunciadas pelo ministério da Economia, que precisou recuar, mirou o lado das empresas — que poderiam suspender os contratos de trabalho —, mas não contemplou, em um primeiro momento, como o empregado iria sobreviver. Como resolver a questão dos empregados e empregadores?

R. É uma falta de entendimento total. Se você não estiver dando apoio para os trabalhadores de todos os tipos, informais, formais, autônomos, se não der sustentação para as pessoas, você também não está dando sustentação para as empresas. Tem que ser uma ação coordenada para as pessoas e empresas, para que você não tenha um desemprego em massa no país, porque isso também vai quebrar as empresas. Não vai ter gente para consumir. É uma absoluta falta de compreensão da gravidade do momento e da urgência das medidas, de sentar e trabalhar. Se não tem capacidade de fazer isso, pede ajuda. Há muitas pessoas dando ideias e tentando formular propostas que possam ser levadas para frente. Por que o ministro precisa ser tão turrão a ponto de não escutar?

P. A postura do presidente Jair Bolsonaro de minimizar a pandemia de coronavírus pode de fato afetar as decisões do ministério da Saúde e outras autoridades do país? Induzir a própria população a tomar um caminho contrário ao determinado pela OMS?

R. Em tese sim, mas na prática eu estou achando que não. Mesmo Santa Catarina que tem um governador [Comandante Moisés (PSL)] mais alinhado com Bolsonaro, que já estava cedendo às pressões do comércio e de alguns empresários local para abandonar as medidas de quarentena, voltou atrás. A manifestação da epidemia, que nas próximas duas semanas vai ser absurdamente dramática no país, vai impedir que as pessoas sigam essa linha. A população de modo geral está muito assustada com o que está acontecendo. A postura de Bolsonaro vai afetar em alguma medida, mas não de forma generalizada. Não acredito que governadores e prefeitos voltem atrás. Bolsonaro induz, no entanto, algumas pessoas, principalmente as mais vulneráveis — que vivem de pequenos comércios, biroscas, ou que são ambulantes — a se sentirem mais autorizadas a irem para rua. Essas pessoas sabem o risco que estão correndo, mas nessa situação a pessoa escolhe entre ficar em casa e não ter o que comer ou sair para conseguir dinheiro. Mas é terrível, porque coloca a vida da pessoa em risco com uma desinformação tremenda. É criminoso. É algo completamente criminoso, é de uma indigência absoluta. É surreal.

P. Ao combater as regras de quarentena, Bolsonaro se isola até mesmo de aliados políticos que têm grande peso em suas decisões, como o presidente Donald Trump, que chegou a adotar essa linha negacionista da doença, mas já voltou atrás…

R. A reviravolta do Trump é impressionante. Ele começou falando no início que era apenas uma gripe, um resfriado, nessa linha do Bolsonaro, que as pessoas morrem todo ano de gripe. Estava completamente embarcado nesse discurso. As pessoas ao redor dele conseguiram, no entanto, mudar seu alinhamento para algo mais pé no chão. Mesmo assim, ele titubeou quando afirmou que as pessoas poderiam sair do isolamento até o dia 12 de abril, mas neste domingo anunciou que a quarentena vai até o dia 30 de abril. O que mais mexe com Trump é a eleição. Ele percebeu, ao contrário do nosso presidente tupiniquim, que está entre a cruz e espada. Se ele deixar a epidemia correr solta, as mortes vão cair no colo dele. E se ele adotar as medidas de quarentena necessárias, a economia vai sofrer um baque, mas o Governo está fazendo as medidas para amenizar, estão passando os pacotes, o Fed [ Banco Central dos EUA] está atuante. O cálculo político de Trump é que ao dar voz aos médicos e infectologistas, apesar da economia parada e do desemprego, sua aprovação está crescendo. Seria um risco muito maior para a sobrevivência política dele manter essa linha de reabrir o comércio. Bolsonaro não tem uma eleição imediata em vista, no entanto, ele deveria fazer algum cálculo político, porque é óbvio que ele será culpado pelas mortes e pela sobrecarga no sistema de saúde. Os cientistas estão muito na linha de frente nos EUA, enquanto no Brasil, Bolsonaro desmente todas as pessoas que estão falando da gravidade da doença.

P. Bolsonaro tem criado ruído inclusive com o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

R. Exatamente. Cria uma fissura entre ele e o Mandetta, tira dele a capacidade do que ele precisa fazer, o ministro fica desautorizado e é a pior sinalização, pior maneira de enfrentar a crise.

P. Quais medidas outros países estão implementando que deveriam ser exportadas aqui no Brasil para amenizar os efeitos da pandemia?

R. Acho que há um consenso de alguns pilares. É preciso dinheiro para o SUS a quantidade que for, pelo menos uns 50 bilhões de reais. Verbas para as micro e pequenas empresas no esquema de renda mínima, onde você tem como contrapartida não demitir funcionários. Eu calculei 30 bilhões de reais. Renda mínima para os 77 milhões do cadastro único com o esforço de recadastramento para alcançar umas 100 milhões de pessoas, já que sabemos que atualmente temos cerca de 50% a 60% da população em situação de vulnerabilidade. Quarto pilar, a proposta do Armínio Fraga [economista e ex-presidente do Banco Central] para empresas de maior porte que poderiam receber recursos de bancos públicos, onde o crédito está atrelado à manutenção do emprego. E um plano de reconversão industrial, que poderia ser viabilizado via BNDES, que consiste em um crédito para fazer a produção de equipamentos hospitalares. Converter suas plantas de produção em fábricas para equipamentos de saúde, toda parte de proteção, máscara e vestimentas. É isso que vejo os países fazendo de acordo com as necessidades específicas de cada país.

P. Alguns deputados e entidades começam a falar na contribuição dos mais ricos para ajudar amenizar essa crise, sugerindo a volta do debate de um aumento de impostos para grandes fortunas e patrimônios. Paulo Guedes já afirmou que descarta um plano de tributos nesse momento. Qual a sua opinião?

R. Acho que a discussão sobre o tema é válida, mas não neste momento. O mais importante é tomar as medidas de emergência, emitindo dívida e acabou. Mais para frente, como essas medidas vão ser mais permanentes que temporárias, você começa a ver como vamos fazer para financiar a médio prazo isso tudo. Aí sim tem que entrar a discussão sobre imposto sobre grandes fortunas, sobre patrimônio, um imposto progressivo de renda. Mas não é a reforma tributária que estava sendo discutida de unificar e simplificar imposto. Não. É uma reforma para inverter a pirâmide tributária no Brasil. Para que as pessoas de maior renda e patrimônio arquem com o custo de ter que fazer essa redistribuição para ajudar os mais vulneráveis. Mas não é a discussão a ser feita na hora da emergência. Este momento é de emitir dívida.

Monica de Bolle: Como evitar a depressão econômica?

Embora o governo brasileiro esteja muito longe de reconhecer a gravidade do momento, há os que começam a pensar no que fazer

Acompanho as análises nos jornais brasileiros sobre a ruptura inédita causada pela pandemia e me causa angústia a falta de urgência. Não me refiro apenas à irresponsabilidade atroz do presidente da República, que põe em risco a vida das pessoas, mas também ao fato de que poucos no Brasil se deram conta do que é essa crise.

Trata-se de uma parada súbita da economia mundial como jamais vimos. E, ao que tudo indica, não será uma parada súbita de curta duração, como a observada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, ou como aquela proveniente da crise financeira de 2008. Não se trata apenas da incerteza atrelada à epidemia, mas das medidas de saúde pública que estão sendo tomadas mundo afora. Para desacelerar a propagação do vírus, fronteiras, escolas, universidades, bares, restaurantes, escritórios estão sendo fechados. Alguns países impuseram toques de recolher. As companhias aéreas já sofrem o baque do isolamento e do distanciamento social. A economia mundial sente os primeiros efeitos da parada súbita.

A crise será de longa duração. Para desacelerar a progressão da epidemia e “achatar a curva”, como o esforço pela desaceleração ficou conhecido, as medidas inéditas estarão conosco por vários meses. Uma vez alcançado o pico da epidemia, serão mais vários meses de semiparalisia até que seja seguro começar a abandonar as medidas excepcionais de saúde pública. Será um recomeço gradual. A não ser que tenhamos rapidamente uma vacina – o que hoje não parece provável – estamos falando, possivelmente, de mais de um ano de parada quase total do mundo. Para 2020, o quadro de retração global é certo.

Registraremos, pela primeira vez em muitas décadas, uma queda do PIB global. É por esse motivo que países começaram a adotar políticas extraordinárias para atenuar os efeitos da crise. Em tempos de calamidade inédita e risco de depressão, metas fiscais e a evolução da dívida tornam-se absolutamente irrelevantes. Não se compara o desajuste fiscal proveniente do que é necessário agora ao quadro de depressão que se instaurará se as medidas forem insuficientes ou se governos forem contaminados pela inação. A inação mata.

Embora o governo brasileiro esteja muito longe de reconhecer a gravidade do momento – as medidas recém-anunciadas por Paulo Guedes são insuficientes – há os que começam a pensar no que fazer. Há mais de uma semana tenho defendido o que considero necessário para enfrentar a crise de longa duração a abater em breve o Brasil, que entra nela a partir de uma situação econômica muito frágil.

São elas: suplemento emergencial imediato do benefício do Bolsa Família em pelo menos 50%; a instituição de uma renda básica universal mensal no valor de R$ 500 para os 36 milhões do Cadastro Único que não recebem Bolsa Família – esses são os grupos mais vulneráveis; a abertura de R$ 50 bilhões em créditos extraordinários para a saúde, com a possibilidade de aumentar esse montante; acelerar e dar maior flexibilidade à aprovação do seguro-desemprego; disponibilizar recursos emergenciais para os setores mais afetados pela crise no valor de pelo menos R$ 30 bilhões; abertura de linhas de crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas. Por fim, recomendo um programa de investimento público em infraestrutura para sustentar a economia no médio/longo prazo com a utilização de recursos do BNDES.

As medidas de caráter imediato – saúde, proteção social e setorial – somam cerca de R$ 310 bilhões ao longo de 12 meses, ou uns 4% do PIB. Isso é metade dos cerca de 8% do PIB que gastávamos com os juros altos de 14% há poucos anos. Embora seja um montante considerável, o mais arriscado nesse momento não é o que vai acontecer com o déficit ou com a razão dívida/PIB – até porque não há investidor no mundo, hoje, preocupado com a sustentabilidade das contas públicas. Para viabilizar o que proponho, precisamos da imediata flexibilização da meta fiscal e da suspensão do teto de gastos por um período de dois anos. Deixo claro que o teto é importante para sustentabilidade fiscal de longo prazo – mas, o momento é de calamidade.

É claro que, se a situação melhorar, se uma vacina for encontrada, se os cientistas encontrarem um tratamento eficaz para a síndrome respiratória aguda que se manifesta nos casos mais graves da doença, os montantes que sugiro poderão ser reduzidos. Mas, na situação em que estamos é melhor errar para mais do que para menos. Errar para menos significa pôr em risco a vida de dezenas de milhões de pessoas. Manter o pensamento encaixotado, hoje, é fatal.

* Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

O Estado de S. Paulo: 'Este é o momento de abandonar o teto de gastos', diz Monica de Bolle

Para Monica de Bolle, governo precisa reconhecer que o cenário econômico mudou e trocar reformas por investimentos públicos em infraestrutura

Douglas Gavras, O Estado de S. Paulo

A perspectiva de uma crise global deve obrigar o governo brasileiro a reavaliar sua política econômica: com a suspensão do teto de gastos e a volta do investimento público, para evitar que o Brasil volte a entrar em recessão, avalia Monica de Bolle, pesquisadora sênior em Washington do Peterson Institute for International Economics, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 9, a Bolsa brasileira fechou em queda de 12,17%, aos 86.067,20 pontos, a maior queda diária, em porcentual, do Ibovespa desde setembro de 1998. O dia foi de caos nos mercados financeiros globais, com o avanço da crise do coronavírus e a queda no preço do petróleo.

Para a economista brasileira, o governo precisa reconhecer que o cenário econômico mudou e trocar a agenda de reformas por uma agenda de investimentos públicos em infraestrutura. "Alguns investimentos podem começar imediatamente. É preciso deixar a ideologia de lado."

A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estado:

Há algum sinal de que essa crise possa durar pouco?

Não vai melhorar tão cedo, a coisa tende a ficar tensa por um bom tempo. A questão do petróleo é pontual e afeta o Brasil, mas a crise sanitária é mais grave do que se pensava. A situação atual é muito diferente das crises tradicionais. Em uma crise tradicional, a gente conhece as políticas econômicas necessárias para combater. Em 2008, por exemplo, a resposta foi dar estímulo monetário e fiscal. Isso teve o efeito de apagar incêndio e o de dar sustentação econômica. Agora, a política econômica não tem papel no apagar do incêndio. E só os médicos e cientistas podem fazer alguma coisa a respeito, para frear o número de novos casos.

O governo pode agir para limitar os impactos na economia?

A maneira como a epidemia vem sendo tratada no Brasil e no resto do mundo é um desserviço tremendo. Tanto é, que o número de casos está subindo muito nos países afetados. Diante desse quadro, temos uma crise duradoura e a resposta de política econômica tem espaço limitado. Dá para fazer estímulos monetários e fiscais, mas enquanto a epidemia perdurar o efeito é limitado. Ajuda, mas não resolve.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do ano passado foi uma decepção: cresceu 1,1%, quando as previsões iniciais eram de pelo menos 2,5%. Agora, com a economia mundial desacelerando, a previsão é de um 2020 difícil. Então, como fazer para que a economia responda?

Não agir é a pior escolha. O próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) recomenda que é preciso pensar em estímulos. No Brasil, o governo está obcecado em manter uma agenda de reformas, de médio e longo prazos, quando o momento é de pensar em como responder a essa crise. É preciso começar a desenhar medidas, deixar as reformas de lado e focar no que é preciso fazer para que o Brasil não entre em recessão.

O que é preciso fazer agora para evitar a recessão?

Suspender ou até eliminar o teto de gastos. A maneira como ele foi desenhado foi equivocada, a gente fez um teto rígido, que não permite que na hora em que precisar de uma medida anticíclica e não permite fazer. Este é o momento de abandonar o teto de gastos, que já tinha um desenho equivocado desde o início. E não é de hoje que eu aponto isso.

O mercado não reagiria ainda pior, caso o teto de gastos fosse suspenso?

Isso é uma bobagem. Agora é um momento de crise. É só olhar para fora, o cenário mudou. As pessoas precisam entender que a realidade é outra e, sem mudar a política econômica, o Brasil, que já está fragilizado, pode sofrer ainda mais. O País já está no pior dos mundos, de dólar alto e crescimento baixo.

Prosseguir com o corte de juros não é suficiente, certo?

Na área monetária, a taxa de juros está baixa e sem pressão inflacionária. É um quadro sustentável, que nos abriu espaço. A dinâmica da dívida pública está melhor. Isso não é um problema, ajudou o País a abrir um espaço fiscal, que é pequeno, mas que precisa ser usado agora. O momento é de pensar que tipo de gasto público e estímulo fiscal podem ser feitos. Eu acho que a medida mais eficiente é aumentar o investimento público, principalmente em infraestrutura.

Seria preciso trocar o remédio de contenção de gastos públicos e de foco nas reformas, aplicado nos últimos quatro anos?

O governo precisa trocar a agenda de reformas por uma agenda de infraestrutura. Alguns investimentos podem começar imediatamente. Há um grande número de concessões paradas e tudo isso terá de avançar. E o governo vai ter de deixar a ideologia de lado e voltar a envolver o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesses investimentos. Não adianta ficar demonizando o banco.

Há uma série de crises na relação entre o Planalto e o Legislativo. O clima político no Brasil permite que essas medidas emergenciais sejam aprovadas?

É complicado. Uma pessoa que está claramente com a cabeça no lugar certo é o (presidente da Câmara dos Deputados) Rodrigo Maia. Ele percebe a gravidade da situação e sabe o que precisa ser feito no curto prazo. O governo tem de parar de falar bobagem e começar a trabalhar com seriedade. Se a melhor proposta de ação vier do Congresso, que assim seja.

Monica de Bolle: A empregada de Schrödinger

Quanto mais pessoas acreditarem que a empregada deveria se esforçar mais para não receber o Bolsa Família, mais as políticas de redução de pobreza e redistribuição de renda serão rechaçadas

Lembram-se do gato de Schrödinger? Trata-se de uma alegoria sobre o aparente paradoxo da superposição quântica, em que um gato hipotético pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Portanto, duas realidades contraditórias existem simultaneamente até que um observador determine em qual delas está — na realidade do gato morto, ao observar o cadáver, ou na realidade do gato vivo. Antes de o observador determinar qual realidade haverá de se impor para ele, as duas realidades são igualmente prováveis para aquele indivíduo particular ainda que sua experiência real seja única.

Tenho pensado sobre os paralelos entre o estranho mundo da física quântica e o igualmente estranho mundo da política e da economia. Por exemplo: no Brasil, hoje, há muita gente que rejeita o programa Bolsa Família por considerá-lo — colocando de forma crua — uma medida que alimenta a preguiça dos que recebem o benefício, eliminando o incentivo de encontrar formas de sustento que não dependam do Estado.

O governo parece compartilhar dessa visão diante das notícias de que milhões de pessoas deixaram de receber o benefício recentemente, ou padecem em longas filas para recebê-lo. O problema reside no fato de que há pessoas que, ao mesmo tempo, compartilham da visão do ministro da Economia de que “há muita empregada doméstica indo para a Disney”. Qual o paradoxo? Ora, se tantas empregadas viajam para o exterior, dificilmente o fazem com o exíguo benefício do Bolsa Família — mas muitas são beneficiárias do programa. Eliminando, portanto, a hipótese anacrônica de que recebam o Bolsa Família por necessidade e viajem para a Disney, eis a empregada de Schrödinger: aquela que viaja para a Disney e não viaja para a Disney ao mesmo tempo.

A empregada de Schrödinger veio para mim não só como inspiração devido à fala do ministro, mas pela leitura de um paper recente de Alberto Alesina, Armando Miano e Stefanie Stantcheva intitulado The polarization of reality e publicado em janeiro desse ano pelo NBER (Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, na sigla em inglês). Nesse estudo, os autores discorrem sobre a polarização da realidade, isto é, a situação em que as pessoas têm diferentes percepções de uma realidade que pode ser constatada ou observada a partir de fatos verificáveis.

Para ilustrar o fenômeno que investigam, os autores descrevem o “imigrante de Schrödinger”, aquele que é um estorvo por estar desempregado, mas que rouba seu emprego. Porém, uma vez observado, ou ele está desempregado ou ele desfruta de seus afazeres profissionais após sua demissão. A revelação de que as duas realidades podem continuar a existir na cabeça de algumas pessoas é espantosa. Não só isso, ela tem claras implicações para a política migratória: quanto mais pessoas abrigarem duas realidades contraditórias em sua cabeça, maiores as chances de que a política migratória reflita escolhas que inibam a imigração — mesmo quando ela é inequivocamente benéfica.

Volto à empregada. Quanto mais pessoas acreditarem que a empregada deveria se esforçar mais para não receber o Bolsa Família, sobretudo porque estão viajando para a Disney aos montes, mais as políticas de redução de pobreza e redistribuição de renda serão rechaçadas. O repúdio respaldará a decisão do governo brasileiro de ignorar os imensos problemas de mobilidade social e acesso aos serviços básicos de boa parte da população brasileira.

Os autores do estudo mencionado conduziram um experimento para testar a maneira como as pessoas processam a realidade. Sem distinguir o posicionamento ideológico, indivíduos foram postos em dois grupos. O primeiro grupo teve acesso a diversos dados sobre desigualdade e a redução do grau de mobilidade social nos EUA, enquanto o outro grupo não teve acesso a essas informações. Em seguida, todos foram perguntados sobre a capacidade de uma pessoa pobre alcançar níveis de renda mais elevados por meio de seu próprio esforço. Os membros do primeiro grupo mostraram-se inequivocamente mais pessimistas do que os do segundo. Contudo, no segundo grupo, pessoas mais à esquerda do espectro político revelaram-se substancialmente mais pessimistas do que pessoas à direita.

A empregada de Schrödinger apresenta paradoxos à política econômica que talvez só possam ser resolvidos pelo velho cara ou coroa. Talvez baste o lançamento de uma moeda de R$ 1, no lugar do salário de R$ 31 mil de um ministro.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica De Bolle: Alegoria sem adornos

Analisando os dados da Latinobarômetro em anos diversos, constata-se que quando perguntados como avaliam a situação econômica do País em relação ao passado recente, mais de 80% dos entrevistados dizem que está pior

Há poucos dias do Carnaval e pensando em alegorias e desfiles mostrando o que há de melhor e pior no Brasil, retomo tema abordado nesse espaço há 4 meses. Trata-se da alegoria do túnel formulada por Albert O. Hirschman nos anos 70 para descrever as tensões sociais provenientes dos processos de desenvolvimento e mudanças na mobilidade social. Convido os leitores interessados a ler a coluna “Dentro do túnel”, publicada em 20 de novembro de 2019. Nele discuti como fileiras de engarrafamentos dentro de um túnel em que algumas se moviam mais rapidamente do que outras – a alegoria de Hirschman para a mobilidade social e sua tensões – davam uma boa dimensão do que acontece nas sociedades quando parte da população progride, enquanto parte permanece estagnada.

O efeito túnel prevê, entre outras coisas, que a população tende ao otimismo quando percebe o progresso de algum segmento da sociedade, ainda que as condições econômicas em geral não sejam favoráveis – ou percebidas como tal. Tal efeito é mensurável em pesquisas de opinião. Analisando os dados da Latinobarômetro em anos diversos, e em 2018 especialmente, constata-se que quando perguntados como avaliam a situação econômica do País em relação ao passado recente, mais de 80% dos entrevistados dizem que está pior. Contudo, quase 60% afirmam que sua situação econômica pessoal e familiar haverá de melhorar. Embora esses dados se refiram a 2018, em todos os anos é possível observar algo semelhante. Não se trata de um comportamento irracional, mas de um reflexo da previsão de Hirschman de que se alguma parcela da população está se beneficiando mais rapidamente do que outras, em algum momento todos haverão de colher os frutos dessa melhoria. Ou seja, os atores econômicos – trabalhadores, empresários, classe média, classe alta, ou os mais pobres – fazem julgamentos a respeito de sua situação pessoal de modo relativo, não absoluto. Essa simples observação é fonte de enormes tensões sociais esteja o País crescendo muito ou relativamente pouco.

Tomemos os anos Lula como exemplo. Sem querer desmerecer de forma alguma a corrupção espantosa com a qual seu partido, e outras agremiações partidárias se envolveram durante os seus governos, os mandatos consecutivos de Lula tentaram atender dois anseios em aparente contradição: agradar os empresários por meio do crédito farto e barato, além das práticas clientelistas de praxe e da corrupção em nome dos “amigos”, e dar aos trabalhadores e às pessoas de renda baixa acesso a diversos bens e serviços dos quais antes não podiam compartilhar. Ao tentar conciliar os desejos desses dois segmentos da sociedade em constante tensão, o Estado teve crescentemente de adaptar suas políticas desaguando na farra do crédito público e na gastança que marcaram os anos Dilma – Lula teve a sorte de mascarar políticas inconciliáveis em tese devido ao ambiente externo ineditamente favorável. A corrupção, que muitos ainda entendem como um projeto de poder – não que não o tenha sido – foi também a forma encontrada de agradar gregos e troianos mantendo a ilusão de que todos se moviam dentro do túnel brasileiro.

Velocidade

Contudo, os movimentos se davam em velocidades diferentes, sobretudo nos anos Dilma quando a bonança externa acabou. Ressentimentos se agravaram e tensões começaram a borbulhar, como vimos em 2013. O desfecho fica para a interpretação de cada um. No entanto, alguns fatos são inescapáveis: a política da gastança para agradar empresários e trabalhadores desaguou numa imensa crise fiscal e no desmonte de alguns pilares básicos da economia. Abalado também pela corrupção generalizada, o País não resistiu e caiu em profunda recessão entre 2015 e 2016. Anos e mais anos tentando manter todos em movimento dentro do túnel sem dar a devida atenção às suas saídas – a melhoria da educação, da infraestrutura do País, entre outras medidas – foram responsáveis pela perda de dinamismo da economia e pela situação atual, em que difícil é achar um argumento razoável para defender a tese de que o crescimento brasileiro vai pegar no tranco, é só esperar as reformas.

As tensões descritas e o profundo descontentamento também ajudam a entender esse Brasil do ódio que vem surgindo há algum tempo. Há ressentimentos velados e explícitos contra aqueles que conquistaram alguns ganhos sociais – sim, penso na fala de Paulo Guedes sobre as empregadas domésticas. Na mesma linha, não existe um senso de urgência suficiente, seja no governo ou no empresariado que o apoia de forma mais fervorosa – não falo de todos os empresários, evidentemente – de que o Brasil não crescerá sem que haja uma retomada da mobilidade social que testemunhamos recentemente. Essa é a alegoria sem adornos, as alas que se movimentam de modo quase catatônico pelo túnel escuro em que se transformou o Brasil.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica de Bolle: Decadência

Sociedades que não mais reconhecem no conhecimento e na sabedoria as qualidades para seus líderes podem, sim, estar decadentes

E aí, o título evocou os sete pecados capitais? Não é desse tipo de decadência que se trata. A decadência sobre a qual escrevo é a definida pelo historiador e crítico cultural Jacques Barzun, falecido em 2012. Sua obra magna — Da alvorada à decadência: a história da cultura ocidental de 1500 aos nossos dias — foi publicada em 2000, quando o autor tinha 93 anos. Lembrei-me dela ao ler, no domingo passado, o ensaio de Ross Douthat no New York Times sobre seu novo livro, intitulado The decadent society (A sociedade decadente). Tanto Barzun quanto Douthat apresentam contraposições bem elaboradas à obra de Steven Pinker, O novo Iluminismo, publicada em 2018. Nesse livro, o argumento central de Pinker é que os intelectuais tendem ao pessimismo como uma espécie de atrator cognitivo — prefiro atrator ao termo mais comum, viés —, o que os leva a ignorar os progressos conquistados em diversas áreas nas últimas décadas. Tenho inúmeras críticas a essa obra específica de Pinker, mas as deixarei para outro artigo.

Voltando a Barzun. Sua definição de decadência não é moral ou estética. Sobre o termo, ele explica: “As artes como expressão da vida parecem ter sido exauridas, os estágios de desenvolvimento já foram ultrapassados. Instituições funcionam dolorosamente. A repetição e a frustração são o resultado intolerável dessa situação (...) Quando as pessoas aceitam a futilidade e o absurdo como estados normais, a cultura está decadente”. Douthat elabora: sociedades lideradas por gente mesquinha e arrogante não estão necessariamente em decadência, mas sociedades que não mais reconhecem no conhecimento e na sabedoria as qualidades para seus líderes podem, sim, estar decadentes.

A decadência nem sempre leva à catástrofe, pois sociedades decadentes definidas no sentido que Barzun empresta ao termo podem perdurar por anos a fio, como revelam diversos casos históricos. Nesse sentido, a decadência é perfeitamente compatível com alguma noção de “progresso” — a tecnologia que permite maior conforto e uma sensação de ganho de eficiência é a mesma tecnologia por meio da qual nos engalfinhamos em moção perpétua nas redes sociais. Ou seja, a decadência é mais entropia do que ruptura, mais o café que esfria na mesa do que o leite derramado.

Na ciência social, campo em que incluo a economia em todas as suas vertentes, inclusive a tecnicista, há sinais de decadência. Quem são os grandes pensadores da atualidade que nos apresentam maneiras novas de refletir sobre nossos problemas? Não digo que eles não existam, mas, quando procuro referências para compreender o ressurgimento do nacionalismo, a normalização do polo mais extremado da extrema-direita, a aceitação de injustiças sociais sem a turbulência que marcou o século XX, esbarro nas mesmas pessoas extraordinárias.

Hannah Arendt, Albert Hirschman, o próprio Barzun, além de tantos outros que viveram profundamente o século passado, não o atual. O caso das injustiças sociais é especialmente interessante: nos anos 1960, os movimentos pelos direitos civis se espalharam, tomando as ruas mundo afora. Hoje o que se vê é uma mobilização virtual, descontente, sim, mas, ao mesmo tempo, agressiva e desalentada, espantosamente conivente com as estruturas sociais que reproduzem a desigualdade e que não haverão de mudar sem que se desgrude da incandescência da telinha.

“Os ataques contra a imprensa e contra jornalistas mulheres não vão cessar por manifestos e repercussões no twitter”

Entendo que se deva lançar mão deles, também. Como escrevi em um artigo para este espaço na semana passada, linhas foram cruzadas, a porteira foi aberta e a boiada já passou. A presunção de que as coisas cedo ou tarde voltarão a seu lugar e a ordem se restabelecerá é, em si, uma atitude decadente.

A decadência, como definida por Barzun, é confortável para uns e bastante penosa para outros. Para os que dependem dos minguantes programas sociais, para os que estão parados no túnel de Hirschman esperando por uma mobilidade social que desapareceu, para os jovens que precisam de mais do que a proficiência mínima em áreas fundamentais da educação, para os que vivem nas comunidades onde reinam as milícias e os crimes cometidos pela polícia, para todos os diretamente afetados por ciclos climáticos alterados pelo descaso ela certamente é penosa. Esses grupos influenciam e são influenciados pelo que chamamos de economia. Ignorar essa realidade é irresponsável e de uma profunda decadência intelectual, decadência que apenas haverá de prolongar a convergência para a entropia que hoje ocorre no Brasil e no mundo. Café em temperatura ambiente, afinal, é absolutamente insuportável.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: A rasgada

Escrevo este artigo influenciada pelo que tenho visto acontecer com mulheres que têm voz no Brasil

A foto já é icônica. Na frente, um Trump sisudo, tendo acabado de proferir no Congresso o último discurso sobre o estado da União do atual mandato — quiçá o último como presidente, caso não se reeleja. Atrás, o vice aprumado com ares de bom moço, sorridente e sem graça em igual medida. Ao lado dele, a líder da Câmara.

Trajando o branco das sufragistas, batom vermelho na expressão marota ou quase blasé, flagrada pela câmera em pleno ato de rasgar. Rasgar ao meio, rasgar cada papel e colocá-lo de lado numa pilha de farrapos. Nos farrapos, as palavras do presidente. Na rasgada, um ato repleto de símbolos. Na rasgada, a política em sua plenitude. Tão plena que suscitou, como todo ato político de envergadura e força, rechaços e elogios viscerais. O ódio se espalhou nas redes. A admiração, também.

A rasgada imortal de Nancy Pelosi é quebra de decoro. “Mas que absurdo!”, bradaram os defensores do decoro, e sobretudo os opositores de sua quebra por uma mulher. Mulher poderosa no sentido mais puro da palavra, mulher com voz no sentido mais literal — Pelosi é a “Speaker of the House”, aquela que fala por uma das instituições do Legislativo. No Twitter, subiram a hashtag #pettypelosi, mulher mesquinha essa Pelosi. Como ousa? Fiquei imaginando como seria chamada uma Pelosi no Brasil, com pegada de rasgada. Uma menina querendo agradar à mamãe na interpretação psicanalítica? Penso que não — Pelosi é avó. Uma idosa que mia e choraminga o tempo todo? Tampouco. Pelosi não abriu a boca.

Ela rasgou sem dó, sem dar importância ao que diriam homens e mulheres, mas principalmente os homens. Ela rasgou com a mais escancarada indiferença ao bom moço postado a seu lado e ao estridente astro de reality show, cabelo engomado, a sua frente. Tenham ou não gostado do filme, levou o Oscar. A noite se resumiu à rasgada e de tudo que foi dito o que sobrou foi tão simplesmente e tão completamente a rasgada.

De Petra Costa a Regina Duarte, de jornalistas a quem mais se atreva a entrar em terreno supostamente reservado a outras vozes.

Os ataques a essas mulheres, sejam de esquerda ou de direita, não são por causa de sua obra ou de seus atos — o filme, o cargo no governo, o ofício de todos os dias ou o luxo de ter uma coluna em jornal da qual não se depende para viver. Os ataques tantas vezes indizíveis pela carga de obscenidades são contra elas por serem elas, por ocuparem o lugar que ocupam, por atraírem a atenção cobiçada por outros, pelo mérito implícito em tudo isso que a elas não deveria pertencer por determinação. Determinação de quem? Do moço no Twitter que se sentiu diminuído? De gente famosa com megafone? E que com megafone é idolatrada pelos “machos” do planeta verde e amarelo talvez até sem querer?

Ficou difícil escrever “só” sobre economia. Ficou difícil porque a economia não é uma disciplina separada do resto como uma espécie de caixinha especial. A economia é influenciada e influencia muitas esferas da vida e, por ser na essência uma construção social, é afetada por costumes e normas culturais. A vontade cada vez mais explícita de querer determinar o papel da mulher na sociedade, o que ela pode e não pode falar, o que ela pode e não pode fazer, a tentativa de desqualificá-la, tudo isso tem um impacto econômico mensurável.

Não faltam estudos acadêmicos mostrando que atos discriminatórios prejudicam a economia de diversas maneiras. Também não faltam experiências revelando que a inclusão — no mercado de trabalho, na academia, na política — beneficia o desenvolvimento dos países. Falo sobre mulheres, mas os mesmos argumentos e estudos valem para questões de raça, orientação sexual ou religiosa, nacionalidade, e seja lá o que for que torne o indivíduo diferente da “maioria que determina”.

Não sei quais serão as consequências da rasgada de Pelosi, assim como não sei se o documentário de Petra Costa vencerá o Oscar. Também não sei se Regina Duarte será uma boa secretária da Cultura ou se os principais furos jornalísticos do ano serão dados por mulheres, como o das eleições de 2018. O que sei é que os ataques abjetos haverão de continuar, pois os freios se foram.

Cada um fala o que quer quando quer, cruza linhas antes impensáveis sem pensar, diz-se defensor da igualdade de gênero, mas não resiste a um ataque muito bem definido em latim como ad hominem. Não há non sequiturs aqui, pois causa e efeito já não importam. O que importa é que o comportamento bestial está relativizado e aprovado. Cabe a quem quiser enfrentar e chamar a atenção para o que não é aceitável. Dar sua própria rasgada. Eis a minha.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: Os despreparados

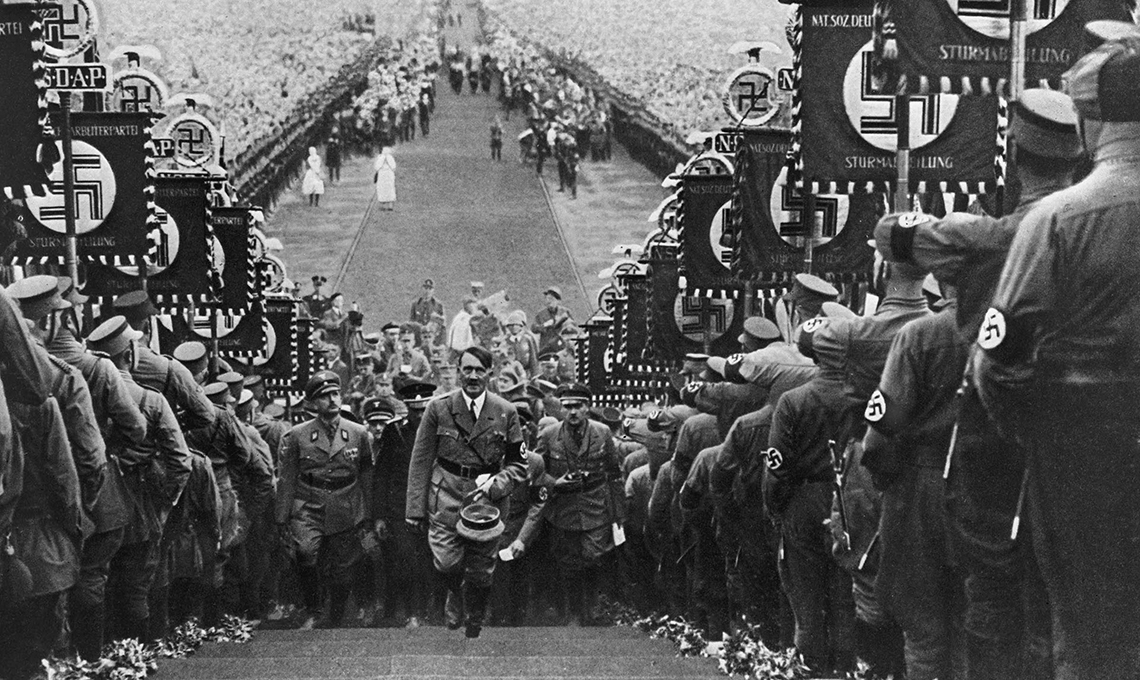

“Despreparados” era como parte da população, em especial os industrialistas, se referia aos nazistas em 1933 quando Hitler foi nomeado chanceler. Como não tinha o partido qualquer proposta econômica que articulasse uma agenda de medidas para resolver os problemas da Alemanha em meio aos diversos entraves internos e à Grande Depressão, a “visão convencional” era a de que os nazistas não seriam capazes de se manter no poder. As críticas de Hitler ao capitalismo, centradas em seus excessos e no suposto domínio do sistema por forças estrangeiras, não formavam uma base coesa a partir da qual se pudesse elaborar políticas econômicas para a Alemanha no período entreguerras.

Foi assim que muitos sucumbiram facilmente à ideia de que mais cedo ou mais tarde os nazistas perderiam o apoio daqueles que haviam sido responsáveis por sua ascensão. A economia, entretanto, haveria de crescer 10,5% entre 1933 e 1935, o que acabou por consolidar as bases políticas do nazismo, formadas por camadas diversas da população, notavelmente os industrialistas e detentores do poder econômico, antes árduos críticos de Hitler.

Por que escrevo sobre o nazismo? Porque a Alemanha nazista foi o exemplo mais extremo do nacionalismo econômico posto em prática. Como já comentei, estou escrevendo um livro sobre esse tema. Parte do livro trata de uma metodologia para “medir” o grau, ou a intensidade, de motivações nacionalistas nas diversas esferas da política econômica — da política macroeconômica à política comercial, da política industrial ao tratamento conferido aos investidores estrangeiros. Para medir a intensidade do nacionalismo pontuações de 1 a 5 foram estabelecidas, em que 5 é o grau mais extremo possível — as referências históricas para elaborar a pontuação mais alta da escala são a Itália de Mussolini e a Alemanha nazista.

A recuperação econômica entre 1933 e 1935 conferiu a Hitler a legitimidade e o poder de que necessitava para levar a cabo seus planos. Planos que resultaram em crimes hediondos contra a humanidade, para não falar da completa destruição das instituições democráticas da Alemanha.

Diante dos horrores inomináveis do nazismo, é espantoso o sucesso econômico do regime antes da guerra. Após a consolidação do poder de Hitler, a Alemanha cresceu quase 13% entre 1936 e 1939, a fase áurea do Terceiro Reich. A inflação foi de apenas 1,8%, e o desemprego caiu de 44% no início dos anos 1930 para 1% às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O triunfo do nazismo na economia se deu pelo nacionalismo mais extremista e escancarado. Não é exagero dizer que todas as esferas econômicas eram de alguma forma controladas pelo Estado, ainda que os industrialistas e os “mercados” de então fossem agentes privados. Agentes privados cooptados pelo Estado, dado o sucesso incomparável das medidas de cunho nacionalista.

O nazismo se escorou na expansão fiscal, nos controles cambiais, na eliminação das práticas de livre-comércio e na cartelização da economia para promover o crescimento. A cartelização foi muito bem recebida pelas grandes empresas industriais ao lhes conferir vultosas margens de lucro. Tais margens de lucro foram ainda beneficiadas pela total eliminação dos movimentos trabalhistas e dos sindicatos.

A marca do nazismo na economia — assim como do nacionalismo totalitário de Mussolini — foi a capacidade de reprimir salários e de instituir reduções dos rendimentos nominais. Por essas razões, pôde a economia crescer a taxas exorbitantes com inflação ineditamente baixa, a despeito dos excessos fiscais — entre 1932 e 1938, o déficit público aumentou de 1,1% do PIB para 7,9%. O resultado da compressão salarial foi uma forte redução do consumo como proporção do PIB e uma alta expressiva do investimento, tanto público quanto privado — as empresas, afinal, estavam esbanjando recursos com a opressão dos trabalhadores e a tolerância do regime com a concentração do mercado.

Para quem ainda confunde nazismo com socialismo, ou com comunismo, ou com políticas ditas “de esquerda”, é importante sublinhar que a compressão salarial na Alemanha nazista foi única. Até hoje, nenhum país foi capaz de replicá-la.

Quando deslanchou, olhos se fecharam e relativizações do totalitarismo em curso viraram regra. O nazismo não é o único exemplo de erro histórico cometido por aqueles que optaram por separar a economia do restante do governo devido à contradição em termos de uma moral privada dos mercados. É, entretanto, o exemplo mais assustador de como o despreparo se transforma em absoluto horror com a conivência daqueles que detêm o poder econômico.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: Quando os gigantes encolhem

Quando encolhem, os motivos para comemoração de anúncios como o acordo China-EUA devem ser vistos com um olhar crítico e bastante cético

Escrevo este artigo no dia em que, a algumas quadras de onde trabalho, Trump comemora a primeira fase do acordo selado com a China. A primeira fase do acordo pouco altera aquilo que já está em vigência. Os Estados Unidos concordaram em suspender a imposição de tarifas de importação adicionais aos produtos chineses, reduzir algumas das hoje existentes e manter muitas das que foram instituídas ao longo da guerra comercial iniciada há dois anos. Em troca, a China prometeu comprar mais produtos agrícolas dos EUA, além de outros bens e serviços.

O governo Trump haverá de monitorar o cumprimento do acordo, mas sem estabelecer critérios claros sobre que tipo de ação poderia provocar o recrudescimento da guerra comercial com a China, deixando no ar incertezas consideráveis para o restante do mundo. Nas declarações antes da assinatura dos documentos, Trump exaltou seu feito dizendo que se abria uma nova era de comércio livre, justo e recíproco. Há uma falsa qualificação entre os três adjetivos: livre o comércio com a China não é mais, já que as tarifas médias passaram de 3% a quase 20% desde o início do governo Trump.

Os dois outros adjetivos, “justo” e “recíproco”, são interessantes por sua longa história na retórica política e econômica sobre o comércio internacional. Essa história tem início no fim do século XIX, quando a grande potência global era o Reino Unido. Embora ainda dono da hegemonia econômica e política da época, entre 1870 e 1913 o Reino Unido testemunhou sua perda gradual de importância nos fluxos de comércio com a ascensão de duas futuras potências industriais: os EUA e a Alemanha.

Ainda que o poder hegemônico dos EUA só viesse a se consolidar em meados do século XX, suas indústrias ameaçavam o status britânico, entre outros motivos, porque trabalhavam com tecnologias mais avançadas e desfrutavam de tarifas protecionistas e da capacidade de formar grandes conglomerados e cartéis. Ao contrário, o Reino Unido, como guardião do laissez-faire, não permitia a cartelização e se opunha ferrenhamente ao protecionismo. E assim foi até o dia em que se deram conta de que o encolhimento de seu papel global era inevitável. Então surgiram os clamores por “um comércio justo”, por medidas punitivas ou retaliatórias para os parceiros que burlavam as regras do livre-comércio.

Os defensores britânicos da justiça comercial e da reciprocidade queriam uma reforma tarifária que impusesse o protecionismo a fim de “defender a indústria britânica e os empregos”. Tais clamores não prosperaram por duas razões: em primeiro lugar, porque, apesar das adesões de peso a essa visão, muitos ainda se opunham ao protecionismo — políticos, industrialistas e latifundiários —; em segundo lugar, porque pouco tempo depois eclodiu a Primeira Guerra Mundial. O ímpeto protecionista ganharia novo fôlego anos mais tarde, sobretudo depois da Crise de 1929 e da Grande Depressão.

Agora apertem o botão para avançar rapidamente para 2016, o ano da campanha de Trump. O então candidato atacou o México, denunciou a China e ergueu o dedo em riste para a União Europeia. Todos esses parceiros, dizia, não competiam de forma justa com os EUA. Todos, acusava, adotavam tarifas excessivas, que prejudicavam as empresas e os empregos na “América”. A China, em particular, provocara enormes danos, bradava. Suas práticas desleais haviam acabado com a indústria manufatureira tradicional dos EUA, eliminando milhões de empregos sem que os governos anteriores tivessem feito qualquer coisa para estancar a sangria. A imagem de um país hemorrágico seria usada novamente no discurso de posse, em 20 de janeiro de 2017.

É verdade que Trump não foi o único presidente americano a falar em protecionismo e reciprocidade. Antes dele, Ronald Reagan atacara o Japão por razões semelhantes às acusações hoje dirigidas à China, pois a hegemonia dos EUA já estava ameaçada pelos “insurgentes”. Entretanto, pouco depois, nos anos 1990, o Japão passou por uma longa e profunda crise, da qual jamais se recuperou por completo. Como o século XIX fora do Reino Unido, e o século XX dos EUA, o século XXI é o da ascensão chinesa. A perda de status dos EUA não passará incólume, assim como não passou despercebida a do Reino Unido.

Mesmo gigantes inflam e encolhem. Quando encolhem, o protecionismo aflora com consequências nefastas. Quando gigantes encolhem, os motivos para comemoração de anúncios como o acordo China-EUA devem ser vistos da forma que merecem: com um olhar crítico e bastante cético.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica De Bolle: Ah, o liberalismo...

Como qualquer outra filosofia ou pensamento, o liberalismo deve evoluir e mudar com o passar do tempo

Não há nada mais libertador do que possuir algum conhecimento sobre a história econômica. Ela ajuda a remover amarras ideológicas, pensamentos pré-fabricados, noções equivocadas. Em um mundo em que dogma e fé reinam supremos sobre a ciência e fatos, a história está lá, registrada, para revelar que nenhum modelo econômico atravessa a história intocado pela mudança social. Se atravessa assim é porque o trabalho de reavaliar conceitos em épocas de profundas mudanças não está sendo feito, e isso em nome de algo. É preciso perguntar então: em nome do quê? A resposta depende do país e das circunstâncias.

Tomemos o caso brasileiro. Reina no País visão pueril do liberalismo, uma visão vitoriana, digamos. A Inglaterra do século 19 é a referência histórica para parte desse puritanismo, ainda que os que defendem a visão vitoriana não o façam conscientemente. A Inglaterra vitoriana é o exemplo mais puro do laissez-faire, da atuação da mão invisível dos mercados, o berço do liberalismo em sua forma castiça. Ao menos, essa é a maneira como muitos enxergam o país em que a filosofia de Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mill foi testada com estrondoso sucesso. A história econômica sustenta a tese? Ou teria a ilha flertado com o protecionismo e o nacionalismo econômico no alvorecer do liberalismo?

A história econômica mostra que o que houve foi muito mais do que um flerte. A Inglaterra abraçou o protecionismo com vigor por 31 anos, de 1815 a 1846. O enredo é fascinante. Em 1815, a economia britânica se recuperava das guerras napoleônicas. Durante a guerra, barreiras de todo tipo foram erguidas para evitar que a ilha sucumbisse ao continente; entre elas, uma proteção maciça ao comércio de grãos e outros produtos agrícolas. Tarifas elevadas aplicadas a esses produtos conferiram ganhos aos produtores e donos das terras, já que os preços subiram significativamente. Quando a guerra acabou, a pressão para que o protecionismo não fosse eliminado foi enorme e o Partido Conservador, representante dos grandes latifundiários, sucumbiu. As Leis dos Cereais entraram em vigor em 1815 e se mantiveram vigentes por três décadas. Durante esse período, o mercado britânico para determinados grãos ficou completamente fechado, para espanto dos seguidores de Smith e Ricardo. Economias essencialmente agrárias e periféricas, como os EUA e o Zollverein – o conjunto de regiões que viriam a formar a Alemanha, mas que então funcionavam sob uma união aduaneira – já não podiam exportar para o centro da economia global.

Seguindo o pensamento de Alexander Hamilton e Friedrich List, sabemos que os países emergentes da época não viram outra saída para o próprio desenvolvimento senão abandonar o livre-comércio e adotar práticas de substituição de importações para se industrializar. Quando o Partido Conservador britânico rachou em 1846, produzindo a revogação das Leis dos Cereais, os EUA e as regiões do Zollverein haviam conseguido erguer algumas indústrias internacionalmente competitivas, como a têxtil. Assim, quando a Inglaterra resolveu pôr fim à sua era protecionista, seu setor de manufaturas já não tinha mais o monopólio global em diversos produtos. Essa situação haveria de se agravar nas próximas duas décadas, época em que os preços dos grãos e cereais também seriam impactados negativamente. Ou seja, não só a indústria britânica estaria em situação menos privilegiada do que antes da adoção das Leis dos Cereais, como também os setores agrícolas estariam sofrendo com os preços em declínio. Não é surpresa, portanto, que às vésperas da unificação alemã, em 1871, o debate sobre as vantagens do protecionismo na terra de David Ricardo estivesse novamente a pleno vapor.

Há várias maneiras de interpretar as escolhas do Reino Unido no século 19. Uma delas é afirmar que o protecionismo acabou dando impulso à industrialização na periferia à época, prejudicando a Inglaterra, o que é em parte verdade. Contudo, a industrialização desses países ocorreria mais cedo ou mais tarde com ou sem as Leis dos Cereais. Outra maneira, mais controvertida, é afirmar que a ilha do liberalismo castiço errou ao abandonar o protecionismo agrícola. Afinal, se tivesse mantido as restrições ao comércio teria ao menos preservado uma parte de sua economia. Não tenho lado nem tese nessa história. Conto-a apenas para que os leitores tenham claro que o liberalismo teórico, sobretudo o puritano, é muito diferente na prática. Conto-a para ilustrar de forma indireta o equívoco cometido por muitos no Brasil de amarrarem-se a ideias sem entender o contexto em que as medidas por elas suscitadas haverão de ter lugar e sem compreender que, como qualquer outra filosofia ou pensamento, o liberalismo deve evoluir e mudar com o passar do tempo.

* Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica de Bolle: Os anos 20

Nesses anos 20 que se iniciam talvez o melhor que se possa fazer é olhar para os outros anos 20, os do século XX

É tentador começar o ano, para não dizer a década, fazendo prognósticos e traçando cenários. Contudo, prognósticos e cenários são perigosos, sobretudo em tempos de tamanha incerteza. Se antes já era difícil olhar para a frente e enxergar com alguma nitidez, hoje essa tarefa está ainda mais complicada devido à rapidez com que grandes acontecimentos se dão, além da falta de referências para os temas que dominam a formulação de qualquer visão de longo prazo. Penso, por exemplo, na crise climática, no agravamento das tensões geopolíticas globais, na falta de margem de manobra para as políticas de estabilização nos países avançados em caso de desaceleração econômica, no deslocamento da força de trabalho proveniente da automação, na ascensão do populismo-nacionalista. Um tema que tem, contudo, algum tipo de referência histórica para balizar nosso juízo é a ascensão do nacionalismo.

Tenho lido sobre aqueles anos 20 por várias razões, mas a principal delas é traçar possíveis paralelos entre a ascensão das políticas econômicas de cunho nacionalista de então e o ressurgimento do nacionalismo que temos testemunhado mundo afora. Evidentemente, as origens são um pouco distintas. No século passado, o nacionalismo começou a renascer no período entre guerras e ganhou força total depois da crise de 1929.

Nos países avançados, ao menos, a motivação nacionalista teve origem na necessidade de buscar a autossuficiência econômica, sobretudo durante a Grande Depressão. No nacionalismo atual, não há tendência à autossuficiência como outrora. O que há é uma reação aos deslocamentos provocados pela automação, pela ascensão da China, pela perda de poder econômico e político das classes médias tradicionais dos países avançados. É claro que há guerras culturais de todo tipo no meio do caminho, além de uma tendência nefasta de se agarrar a ideias e pensamentos mal formulados ou francamente equivocados, falsos. Mas, apesar das origens diferentes marcadas por épocas muito distintas, o instinto nacionalista é, na essência, o mesmo: tratar de que seu país não só não perca status, mas, sobretudo, avance, ainda que isso possa prejudicar os demais. Esse modo de pensar — em si equivocado, pois o avanço em detrimento dos demais não é sustentável — esteve presente nos anos 1920 e está de volta entre nós em 2020.

Não é uma tendência fácil de reverter, pois a retórica política é poderosa: quem não quer se sobrepor aos demais? Quem não aceita com facilidade a noção de que, se há problemas em determinado país, as causas só podem ser externas? Afinal, culpar os outros por suas deficiências e problemas é algo profundamente humano.

Na área econômica não é necessário ser estatizante para ser nacionalista. Mussolini elegeu-se democraticamente em 1922, com a plataforma: “Nosso sonho é uma Itália romana!”. O saudosismo e a busca pelo renascimento de um passado de glórias é a característica mais forte do nacionalismo. No entanto, entre 1922 e 1925, Mussolini adotou políticas econômicas para liberal nenhum botar defeito. Ajustou as contas públicas, permaneceu comprometido com o livre-comércio, implantou reformas para reduzir o tamanho do Estado e o grau de intervencionismo econômico.

Durante esses três anos, quem quisesse dizer que a Itália era um sucesso apesar do fascismo poderia fazê-lo sem susto. A economia cresceu, o comércio se expandiu, durante algum tempo a inflação ficou sob controle. Mas, nacionalista que é nacionalista não apenas quer se manter no poder — Mussolini largou as pretensões democráticas em 1925 —, como também não resiste à tentação de controlar a economia para seus próprios fins, a Itália romana. A partir de 1926, o regime fascista começou a flertar com o dirigismo estatal, o que se acentuou profundamente após a crise de 1929. Em 1935, todas as esferas da vida econômica eram controladas pelo Estado, inclusive os salários. Para conter a escalada inflacionária, o regime implantou não uma, mas três compressões salariais. Em cada uma delas reduziu os salários nominais entre 10% e 30%.

Não estou dizendo que a Itália dos anos 1920 seja o Brasil dos anos 2020, até porque esse não é um artigo sobre o Brasil. O que quero ressaltar é que, em um mundo em reviravoltas, o impensável pode acontecer. Em um mundo em reviravoltas, até um liberal exemplar é capaz de cortar todas as suas liberdades, a começar pela de ter um salário que garanta sua sobrevivência. Bem-vindos aos anos 20.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: A década da ansiedade

Os anos 2010 foram marcados pelo aprofundamento da polarização política como forma de lidar com o medo daquilo que não se sabe

"A ansiedade é a tontura da liberdade"

Soren Kierkegaard

Para alguns, a década prestes a se encerrar foi de rupturas. Na economia, a crise global de 2008 redefiniu os rumos da política econômica ao longo de todo o período transcorrido entre 2010 e o fim de 2019: velhos dogmas caíram por terra, como o de que inflação seria a consequência inevitável da emissão de moeda em grandes quantidades que ainda fazem os bancos centrais nos países desenvolvidos. Na política e nas relações internacionais, o repúdio à globalização, que parecia bem estabelecida durante os anos 1990 e o início dos anos 2000, fez ressurgir o nacionalismo estridente em seus diversos matizes. Na vida social e política, o alcance das mídias sociais contribuiu para exacerbar a polarização de arranjos, práticas e opiniões, abalando instituições que haviam sido concebidas para facilitar a convergência ao centro e à moderação. Tudo isso pode ser interpretado como ruptura. Mas tudo isso também pode ser interpretado como uma vertigem da liberdade, fruto de uma ansiedade causada por um mundo em contínua transformação.

A constatação de que as políticas econômicas não funcionavam mais como imaginávamos foi fonte de grande ansiedade ao longo da década. Como impedir que o abalo financeiro de 2008 se transformasse em profunda depressão econômica, tendo os instrumentos macroeconômicos se esgotado: os juros reduzidos a zero, a política fiscal com pouca margem de manobra ante dívidas elevadas? A ansiedade provocada por essas perguntas levou, no início da década, a uma profunda transformação na maneira de se pensar e de se fazer política monetária. Vieram os afrouxamentos quantitativos – as políticas de emissão monetária em grande volume pelos bancos centrais; vieram, também, as antes impensadas taxas de juros negativas. A ausência de pressões inflacionárias nos países desenvolvidos proveniente dessas medidas revolucionou a macroeconomia. Economistas e gestores de política econômica foram forçados a repensar todo o arcabouço teórico que sustentara durante décadas o que parecia ser um entendimento profundo dos canais de transmissão e dos efeitos associados ao uso desse ou daquele instrumento na economia. Esse esforço de reformulação está em curso, e isso é algo positivo. Há muito o que repensar na macroeconomia.

Os anos 2010 viram renascer, além disso, a preocupação da economia com a desigualdade e as suas diversas ramificações e inter-relações com o campo das ciências sociais. Como medir a desigualdade? Por que, ante todo o progresso alcançado, ela ressurgiu, sobretudo nos países avançados? O que fazer para combatê-la? A ansiedade derivada dessas perguntas tem sido fonte de grandes avanços na discussão do tema tanto entre acadêmicos quanto no público geral. Já não é mais possível tratar de política econômica sem olhar o tema da desigualdade. Já não é mais possível separar a política da justiça social. A vertigem da liberdade está em perceber que não há liberdade com injustiça social. O que fazer com isso, como repensar o conceito de liberalismo nesses termos será tarefa para a próxima década, e uma tarefa a ser cumprida em meio às transformações que já sabemos que nos esperam. Novamente, essa ansiedade haverá de ser a força propulsora de novas formas de refletir e de tentar entender problemas que requerem não só conhecimento, mas criatividade.

A ansiedade também se exprime de formas menos auspiciosas, evidentemente. Os anos 2010 foram marcados pelo aprofundamento da polarização política como forma de lidar com o medo daquilo que não se sabe. O medo, quando exacerbado, provoca a busca por explicações simplistas e por bodes expiatórios. A política nesse fim de década está repleta de exemplos de como esse medo se expressou: das promessas falaciosas do Brexit e de Donald Trump às falsas esperanças atreladas ao bolsonarismo. O bolsonarismo, aliás, pode ser encarado como expressão extrema da ansiedade – uma espécie de crise de pânico que acometeu a sociedade brasileira em um desenlace traumático do petismo. A crise de pânico ainda domina o discurso, a falta de rumo, a estridência que acometeu o Brasil. Para resolvê-la, de nada adiantará apegar-se ao pensamento mágico de que tudo mudou porque o ministro Y ou Z está lá para transformar o País. Há muita gente no Brasil, sobretudo no ministério bolsonarista, que não entendeu o quanto o mundo mudou nessa última década, e que se apega às suas referências e conceitos ultrapassados para responder perguntas erradas, anacrônicas. O fiscalismo estreito, o Estado mínimo, boa parte da agenda de reformas econômicas estão em rota de colisão com a desigualdade. Não reconhecer isso é não entender nada do que ocorreu nos últimos dez anos.

A partir de primeiro de janeiro de 2020 iniciaremos década em que, aplacada a ansiedade pelo Brexit, testemunharemos os efeitos da ansiedade por suas consequências. Com o freio na globalização, nela testemunharemos o contínuo desabrochar de movimentos nacionalistas, em que a desigualdade, a injustiça e a segmentação social continuarão a testar as instituições que não souberam se adequar ao mundo. A ansiedade provocada pelas mudanças climáticas poderá trazer grandes inovações na forma de desenhar mercados e instrumentos de política econômica, a exemplo do que têm pensado as lideranças europeias. A ansiedade provocada pela corrida tecnológica e pelo crescente domínio da China poderá ter graves consequências para a organização geopolítica e econômica do mundo.

O Brasil terá de escolher. Escolher se quer continuar a se desintegrar em meio à crise de pânico ou se pretende libertar-se da vertigem coletiva para integrar os novos debates que estarão ocorrendo, com ou sem o País. Feliz 2020.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University