Monica de Bolle

Monica De Bolle: Dez anos depois

Pedido de falência do Lehman Brothers marcou o início da maior crise financeira desde a Grande Depressão

O fim dessa semana marca o aniversário de 10 anos da maior crise financeira desde a Grande Depressão. Em 15 de setembro de 2008, a empresa de serviços financeiros Lehman Brothers entrou com pedido de falência, marcando o início da turbulência que levaria à paralisação dos mercados de crédito em todo o mundo e às recessões sincronizadas em todas as principais economias maduras e algumas economias emergentes. Na ocasião, os países emergentes foram poupados do pior: não estavam expostos aos ativos tóxicos que propeliram a crise e estavam protegidos pela solidez macroeconômica que os anos anteriores de bonança os ajudara a conquistar.

Um ano antes da crise de 2008, o economista Sebastian Edwards escrevera interessante artigo sobre as crises e a América Latina em que antevia que “menos países estarão sujeitos às crises catastróficas que caracterizaram a região”. Arrematara afirmando que “o futuro da América Latina será de ausência de crises, embora com crescimento modesto”. Entre 2008 e 2018 – salvo algumas turbulências aqui e ali e a maior recessão da história brasileira – Edwards parecera ter acertado. Como a recessão brasileira não veio acompanhada, ou fora proveniente, de uma crise financeira, até esse dramático episódio pode ser excluído como contraponto à sua tese.

Contudo, a lua de mel acabou. Desde abril deste ano estão os mercados emergentes sendo duramente atingidos por períodos de violenta turbulência. A mudança da política monetária nos EUA, a guerra comercial entre os Estados Unidos e boa parte do mundo, o dano colateral das incertezas, tudo isso tem trazido temores de que os países emergentes estejam entrando em fase parecida com o tumultuado fim dos anos 90.

Em relação à América Latina, a previsão de Edwards está se esgotando. A Argentina está em crise aguda desde maio, mesmo depois de conseguir pacote inédito de US$ 50 bilhões do FMI. A Venezuela enfrenta quadro hiperinflacionário jamais visto na região: é provável, segundo o FMI, que a inflação alcance um milhão por cento este ano. Brasil e Argentina, os dois países que viveram intensamente e prolongadamente o drama hiperinflacionário, jamais tiveram elevações de preços dessa magnitude.

O caso venezuelano, como escrevi em artigo para o Peterson Institute for International Economics no ano passado, mais se parece com o que ocorreu no Zimbábue também há dez anos, em 2008. Lá, no auge, os preços chegaram a dobrar a cada 24 horas, o que é tão inimaginável quanto um milhão por cento de inflação. Em algum momento, a Venezuela haverá de implodir, aumentando a gravíssima crise migratória na região e mergulhando no drama da moratória. A reconstrução venezuelana deverá demorar ao menos uma geração, tamanha a demolição institucional do país.

Por fim, o Brasil. Não temos hiperinflação, tampouco a vulnerabilidade externa da Argentina. No entanto, temos um déficit nas contas públicas de 9% do PIB e uma dívida que não para de subir. De acordo com cálculos mais recentes – e utilizando a metodologia do FMI para o cálculo da dívida bruta brasileira – é possível que tenhamos quase 100% do PIB em dívidas até o fim de 2020. Países com dívidas dessa magnitude têm muitas dificuldades para crescer, não apenas por conta do risco de que ocorra grave crise fiscal a qualquer momento, inibindo consumo e investimento, como também porque o pagamento da dívida desvia recursos que não fosse sua existência poderiam estar sendo investidos no País.

Não é fácil explicar para um eleitorado brasileiro polarizado a gravidade desse problema. Mais fácil é sair por aí falando em trilhão de reais daqui, trilhão de reais acolá. Mais fácil é falar por alto em reforma da Previdência sem nada detalhar. O problema é que 2019 está logo ali e o quadro internacional hostil de agora só tende a piorar.

Entre 2008 e 2010, lembro-me de participar de discussões e debates em que nós economistas olhávamos com incredulidade a resistência dos países emergentes ante o tumulto internacional. A surpresa era ainda maior quando considerávamos a antes sempre vulnerável América Latina. Ganhamos dez anos de alívio. Mas agora, acabou.

*Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute dor International Economics e professora da SAIS/ John Hopkins University

Monica De Bolle: ‘Uma sensação geral de desordem’

O Museu Nacional é o símbolo do descaso do País, do dinheiro desperdiçado em malas obscenas, das prioridades tortas de um país que prefere gastar na manutenção de estádios ou nos aumentos de salários para servidores

Começa com um ponto de cegueira no centro do campo visual, geralmente em um olho apenas – ou mais marcante em um dos dois olhos. Em seguida, transforma-se numa meia-lua cintilante de bordas irregulares que se alarga aos poucos e se move lentamente para a periferia do campo visual. Não há dor, apenas o incômodo de ver algo que lá não está. Quando a meia-lua em zigue-zague está prestes a sumir, ela brilha com força, prenunciando a agonia pulsante, geralmente em um dos lados da cabeça. Durante a aura, ainda é possível espantar a enxaqueca com um forte analgésico. Contudo, uma vez instalada a dor que a sucede, tudo está perdido.

O título desse artigo faz referência ao primeiro livro do neurologista e escritor Oliver Sacks, falecido em 2015. Trata-se de meu favorito em sua vastíssima e erudita obra por abordar um mal que afeta tanta gente.

Queria poder dizer que o Brasil ainda está nesse preâmbulo das auras, que ainda dá tempo de frear a agonia. Não é o caso. Entre o voto de Fachin no TSE, o incêndio que destruiu o Museu Nacional, rumores sobre mais greves de caminhoneiros, e o tempo de TV que se inicia, vejo a desordem instalada. O ministro do TSE e do STF usou um conselho de peritos externos ligado à ONU como justificativa para seu voto a favor da candidatura do ex-presidente Lula.

Nesses tempos em que ninguém mais se interessa por buscar fatos, o conselho virou sinônimo da organização internacional na cabeça de muitos, inclusive na dos oportunistas que querem ver na vitimização de Lula motivos para atiçar a balbúrdia da campanha eleitoral. Entre esses há quem apoie o PT e quem se posicione como anti-PT. Arrisco dizer que tivesse o processo de investigação, julgamento e condenação de Lula caminhado mais lentamente, talvez a ideia de que Lula é um preso político, uma vítima do sistema do qual ele próprio se beneficiou, estivesse esvaziada. Quiçá isso tivesse atenuado os extremismos de todos lados. Mas a aura passou a toque de caixa.

O Museu Nacional é o símbolo do descaso do País, do dinheiro desperdiçado em malas obscenas, das prioridades tortas de um país que prefere gastar o pouco que resta das contas públicas em frangalhos na manutenção de estádios de futebol obsoletos, ou nos aumentos indesculpáveis de salários para certas categorias de servidores públicos. Inevitavelmente, a tragédia do Museu Nacional será politizada por todos os lados – para falar mal dos governos anteriores, para apontar os erros do teto de gastos, para a demagogia torpe dos “privatizacionistas” custe o que custar. O povo, perdido e indignado ante o paupérrimo elenco de candidatos, estará à mercê da cacofonia.

A cacofonia haverá de aumentar com o tempo de TV. Exemplos disso já se vê, com a imagem da menina de olhos fechados, a bala prestes a entrar em sua têmpora. A imprensa não tem conseguido impor nenhuma ordem nesse estado geral de desordem, pois já não consegue se posicionar com clareza ante os desafios do País. Em tempos de polarização extrema, a imparcialidade é posta em xeque – vi e continuo a ver isso de muito perto, numa democracia supostamente madura, a democracia americana. Confesso que, diante do descrédito que contamina a imprensa mundo afora, não tenho ideia do que deveria estar sendo feito de forma diferente.

O que sei é que ataques seguidos a candidatos cujas posições retrógradas instilam a sanha de desqualificá-los já não funcionam. Ou, têm o efeito reverso: seus eleitores sentem-se pessoalmente atacados pela imprensa, o que aumenta sua mobilização. Isso vale também para os candidatos que escolherem essa como a estratégia principal de suas campanhas. Indignação e raiva poderiam ser contidas com sobriedade e a clara articulação de propostas sobre temas caros ao povo brasileiro. Novamente, a aura já passou.

Assim entramos no pior período, o da enxaqueca debilitante, da dor pulsante que não reponde a qualquer medicamento, que precisa de tempo para passar. Às vezes, esse tempo é curto – dura somente alguns dias. Outras vezes, entretanto, o tempo é longo ou não passa. Já não creio que 28 de outubro marcará o fim.

*Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: As comércio-chanchadas de Donald Trump

Tudo o que foi anunciado até agora por Donald Trump parece nada mais do que fumaça política

Não houve acordo com a Coreia do Norte para a desnuclearização do país, apesar do alarde. Não houve acordo sobre a renegociação do tratado comercial entre a Coreia do Sul e os EUA – o Korus – apesar do estrépito. Na mesma linha, não há acordo concreto entre os EUA e o México a respeito do Nafta – o tratado comercial da América do Norte que Trump afirmou várias vezes ser o pior de todos os tempos – embora o barulho dessa semana esteja quase ensurdecedor.

Na segunda-feira, a agência responsável pelas negociações comerciais dos EUA, o USTR, disse ter alcançado um “acordo preliminar em princípio sobre as renegociações do Nafta”. Peço ao leitor que pare por alguns minutos para considerar a frase entre aspas acima. Acordo preliminar em princípio soa similar ao desenvolvimento de novas tecnologias para estocar o vento. Acordos preliminares não são acordos finalizados. Acordos preliminares em princípio estão ainda mais longe de qualquer ideia de conclusão. Qualquer acordo preliminar entre México e EUA não é um acordo sobre o Nafta, tratado tripartite que exige, por definição, a participação do Canadá.

O Canadá está no banco de reservas desde que Trump resolveu comprar briga com um de seus aliados políticos e econômicos mais longevos não se sabe muito bem por quê. Talvez porque não goste das meias de Justin Trudeau, talvez por outra razão qualquer que escape à lógica cartesiana. A necessidade de trazer o Canadá para a mesa para que haja alguma chance de encerrar as negociações foi salientada várias vezes pelas autoridades mexicanas. Contudo, Trump e sua trupe decidiram ignorar sumariamente essa necessidade, reafirmando que haverão de impor mais tarifas sobre exportações canadenses caso o vizinho do norte se negue a participar da mais recente comércio-chanchada.

O acordo preliminar em princípio com o México tampouco trata de todos os temas – são muitos – para modernizar o Nafta. Nas áreas de comércio digital e meio ambiente, o acordo preliminar em princípio está alinhado ao que os três países negociaram quando o Acordo Transpacífico (TPP) que abarcaria 11 nações estava prestes a ser ratificado pelos membros. O ato de rasgar o TPP foi uma das primeiras medidas de Trump logo que assumiu a presidência. A cena do recém-empossado mandatário mostrando para os repórteres a assinatura no decreto que matou o acordo ainda está fresca na memória de quem viu no gesto a mais completa estupidez.

Ao alienar os EUA de seus parceiros, Trump abriu flanco para que os demais membros renegociassem vários dos termos, inaugurando o CPTPP – sigla para “Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership”. Canadá e Japão lideraram o processo.

Mas voltemos ao acordo preliminar em princípio. Nele está previsto que 40% a 45% dos trabalhadores de empresas que exportam para os mercados da América do Norte recebam salário mínimo de US$ 16 por hora. À primeira vista pode parecer uma excelente oportunidade. Contudo, não há acordo comercial no mundo que possa impor na marretada um piso para o salário mínimo de qualquer país, visto que essa é uma decisão soberana. Ademais, não há qualquer mecanismo que force as empresas a seguir a regra – por óbvio. As novas regras de conteúdo local do acordo preliminar em princípio provavelmente acabariam por aumentar os custos dos fabricantes de veículos e das montadoras, como revela análise recente do Peterson Institute for International Economics.

Por fim, difícil é imaginar como finalizar um acordo com o México quando as tarifas sobre aço e alumínio recém-impostas continuam em vigor. Há também o detalhe de que qualquer acordo bilateral com o México não é visto pela lei americana como parte do Nafta, o que portanto necessitaria de aprovação do Congresso que, de modo geral, é refratário a alienar o Canadá. Em resumo, tudo o que foi anunciado até agora parece nada mais do que fumaça política. Trump precisa dizer para sua base que renegociou o Nafta e cumpriu a promessa de campanha antes das eleições legislativas em novembro. Peña Nieto quer deixar um legado. López-Obrador está confortavelmente assistindo a tudo isso pois não acordos não levam seu nome ou selo. Aguardemos as próximas comércio-chanchadas.

*Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: O Afeganistão de Trump

A economia americana ainda não sentiu os efeitos da ‘guerra’, que inevitavelmente haverão de aparecer

Artigo presciente de Adam Posen, presidente do Peterson Institute for International Economics, onde trabalho aqui em Washington, descreveu em março a guerra comercial então apenas anunciada como o provável “Afeganistão de Trump”. Apenas para lembrar aos leitores, a má pensada guerra no Afeganistão que resultou dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 teve efeitos desastrosos para a popularidade do então presidente George W. Bush. A popularidade geral de Trump, no momento, não é lá essas coisas. Contudo, o presidente americano tem sido capaz de manter a coesão de sua base de eleitores e o fervor que ainda leva multidões aos eventos que Trump gosta de fazer nos Estados e cidades onde obteve mais votos. O problema é que após diversas batalhas iniciais, os EUA estão agora engajados em plena guerra com boa parte do mundo, sobretudo com seus principais parceiros. Os maiores danos colaterais da guerra comercial deverão recair justamente nas localidades que mais apoiaram Trump em 2016.

Após tantos anúncios e medidas, vale uma retrospectiva. A primeira batalha do governo Trump veio com as sobretaxas a máquinas de lavar e painéis solares – a maior parte importada da China – anunciadas em janeiro deste ano. A retaliação chinesa veio em fevereiro, quando o governo do país asiático adotou tarifas temporárias sobre as compras de sorgo dos EUA – a China está entre os maiores compradores de sorgo produzido nos EUA. As tarifas de sorgo foram suspensas em maio, quando EUA e China começaram negociações para tentar resolver suas divergências.

A segunda batalha foi deslanchada em 8 de março, quando os EUA alegaram motivos de segurança nacional para impor tarifas sobre o aço e o alumínio importados do resto do mundo. Alguns países, como o Brasil, conseguiram se esquivar das sobretaxas aceitando a imposição de cotas sobre os volumes que poderiam vender para os EUA. Evidentemente, os produtores e exportadores de aço brasileiro não ficaram satisfeitos com a ação unilateral do governo Trump. Outros grandes exportadores de aço e principais parceiros comerciais dos EUA – Canadá, México, União Europeia – receberam inicialmente isenções temporárias mais longas do que o Brasil.

A China, entretanto, retaliou no início de abril, impondo tarifas sobre diversos produtos agrícolas, inclusive o sorgo. Em junho, o governo americano decidiu extinguir as isenções temporárias para Canadá, México e União Europeia, e as tarifas entraram em pleno vigor. A UE retaliou no fim de junho com a imposição de tarifas sobre diversos produtos, inclusive sobre as icônicas motocicletas Harley-Davidson, empresa que em seguida anunciou a retirada de parte de suas fábricas dos EUA. O Canadá retaliou no dia 1.º deste mês – a lista de produtos com sobretaxas inclui, também, diversos produtos agrícolas.

A terceira batalha de Trump é a atual guerra com a China, cujas tarifas e contratarifas entraram em vigor na sexta-feira passada. Desta vez, a lista de retaliações da China foi bem além do sorgo para incluir a soja e vários outros produtos.

Em comum, as retaliações do Canadá, da União Europeia e da China têm como alvo bens agrícolas e produtos cuja característica principal é a de que são produzidos em regiões onde está boa parte do eleitorado de Trump. Embora não tenha havido nenhuma combinação prévia entre esses países, a coordenação indireta era esperada, já que tem por objetivo abalar o alicerce político de Trump. Em conjunto, os países que estão respondendo às medidas de Trump com armas equivalentes representam cerca de 60% do mercado para o qual os EUA vendem soja, carne suína, sorgo, frutas, cereais, motocicletas, e por aí vai. Ou seja, para os produtores americanos não existe a possibilidade de compensar as perdas nesses mercados voltando-se para outras partes do mundo.

A quarta batalha da guerra de Trump, anunciada, mas ainda não combatida, são as possíveis sobretaxas para automóveis por razões também de segurança nacional. O relatório recomendando tais tarifas deverá ser publicado antes das eleições legislativas de novembro. Caso entrem em vigor, a resposta dos parceiros deverá ser igualmente veemente. O setor privado americano está crescentemente assustado, as instituições que representam produtores agrícolas também. Por ora, a economia americana ainda não sentiu os efeitos da guerra. Mas eles inevitavelmente haverão de aparecer. E, quando isso ocorrer, teremos o Afeganistão de Donald Trump.

* Monica de Bolle é diretora do programa de Estudos Latino Americanos e Mercados Emergentes, Sais | Universidade de Johns Hopkins e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: México vs. Brasil

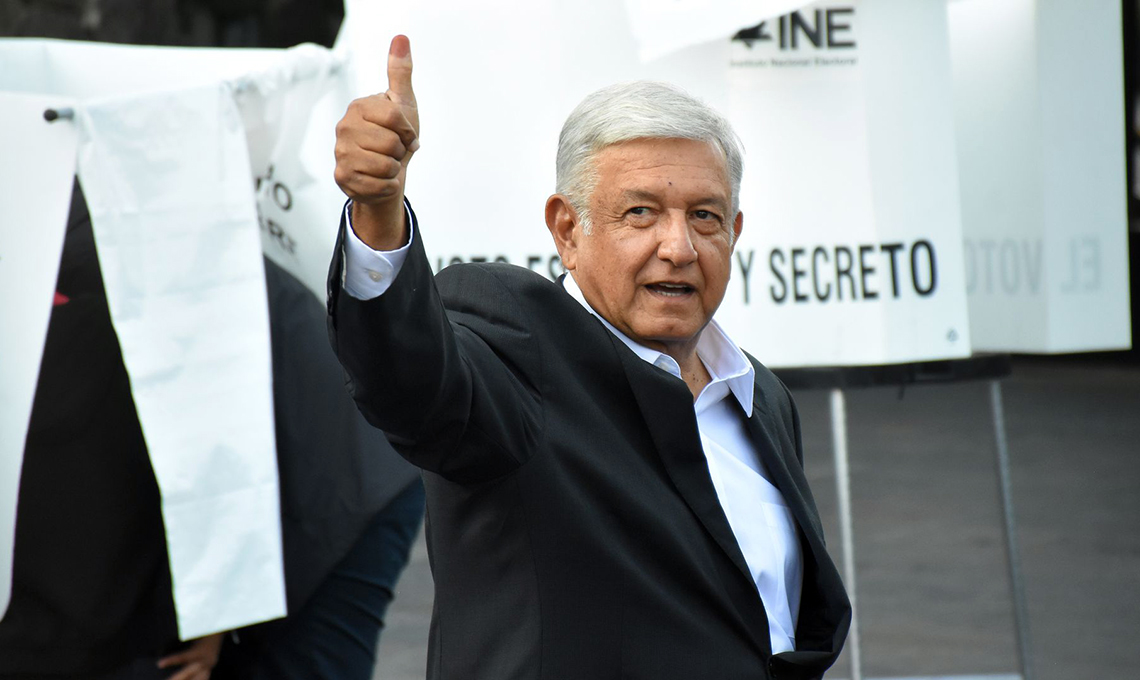

Amlo, goste-se ou não, recebeu mandato pleno; já o Brasil tem circo de candidatos que não articulam propostas

Por mais que o embate futebolístico ainda esteja fresco na memória, por mais que a alegria de ter passado para as quartas de final ainda contagie, por mais que se castigue o técnico do México pela infeliz entrevista pós-jogo, por mais que se queira tomar um lado no debate internacional sobre a personalidade de Neymar, este artigo não é sobre o 2 a 0 do Brasil. O jogo entre os dois países se deu justamente no dia seguinte das eleições mexicanas, pleito maior do que o de outubro no Brasil. Em jogo estava a presidência da república, a composição do Congresso, os governadores das várias regiões, além de outros cargos públicos locais. Como já é de conhecimento geral, o grande vitorioso foi o controvertido Andrés Manuel López Obrador, o Amlo, e seu partido, o Morena.

Amlo não é novidade na cena política mexicana. Concorreu à presidência em 2006 pelo Partido da Revolução Democrática (PRD) e por muito pouco não venceu. Tentou novamente em 2012, depois de sair do PRD e formar coalizão para apoiar sua candidatura. Parte dos partidos que integraram a coalizão de Amlo em 2012 formaram o Morena, que se registraria formalmente como partido político apenas em 2014. Além de concorrer à presidência, Amlo foi prefeito da Cidade do México, e deixou o cargo com cerca de 80% de aprovação.

Portanto, Amlo não é exatamente um outsider na política, embora sua plataforma de campanha tenha sido a da renovação. Não custa lembrar que há anos o México é governado basicamente por dois partidos hegemônicos: o PRI do atual presidente, e o PAN do presidente anterior. A entrada de Morena na presidência, quebrando a hegemonia partidária, não deixa de ser renovação.

Mais surpreendente, entretanto, foi a vitória do partido de Amlo no Congresso. Desde 1996, não gozava um presidente mexicano de maiorias nas câmaras legislativas. No Senado, o Morena e seus partidos aliados conquistaram 69 de 128 assentos, ou 54%. Na Câmara de Deputados, foram 310 assentos, ou 62% da casa. Somadas às vitórias em algumas eleições locais, Amlo acaba de receber mandato pleno para conduzir reformas e atender aos anseios da população mexicana.

O momento é complicado, e muitas de suas propostas – a luta contra a corrupção e a violência, a redução da pobreza – enfrentarão obstáculos, podendo trazer desalento mais à frente. Contudo, a grande lição mexicana para o Brasil que brevemente terá suas eleições é que o desgaste institucional e a desilusão do povo com seus representantes pode trazer mudanças profundas desde que exista a liderança política necessária no momento certo. Amlo, goste-se ou não do que representa, conseguiu reunir o que era preciso para receber mandato completo, com todos os riscos que isso traz.

E o Brasil? O Brasil tem circo de candidatos que não consegue articular propostas e menos ainda mover corações. Quando falam, pouco dizem ou dizem coisas que agradam alguns, porém amedrontam outros. A polarização se acentua a cada dia que passa, e diante disso, todos temem falar dos problemas do País. Os que defendem a reforma da Previdência têm medo de detalhar suas propostas pois sabem que o risco de cair nas pesquisas de opinião é alto – preferem as platitudes e as referências genéricas. Os que sabem o real tamanho do problema fiscal brasileiro evitam delinear como ajustarão as contas públicas por conta dos mesmos temores. Corremos o sério risco de eleger alguém sem nada saber o que pretende fazer com a política econômica.

Mas é ainda pior. O Brasil não corre o menor risco de eleger Congresso coeso como acaba de fazer o México. A fragmentação prevalecerá, tornando tudo ainda mais complicado para o novo ou nova governante. Ou seja, caminha o Brasil para eleger alguém cujas propostas econômicas desconhece por completo – a não ser por suas linhas gerais – e cujas chances de sucesso no Congresso são mínimas.

Nada disso é novidade. Contudo, cabe olhar para cima. Como conseguiu o México fazer a transformação que, ainda que arriscada, tem maiores chances de dar certo do que qualquer cenário que possa se materializar no Brasil? Por que lá a fadiga do eleitor entregou um caminho? Creio que a resposta seja a liderança que sobra em Amlo e no técnico da seleção canarinho.

*Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Rebelde sem causa

Defensores de Trump fazem vista grossa aos estragos que as ações comerciais do rebelde sem causa podem causar

Dizem que a alma masculina está bem sintetizada na motocicleta – o perigo, a velocidade, a solidão, a mecânica, o barulho rouco, a habilidade física. No cinema, as motocicletas, as Harley-Davidsons em especial, foram protagonistas da masculinidade em várias ocasiões. Peter Fonda em Easy Rider, Bruce Willis em Pulp Fiction, John Travolta em Wild Hogs, Sylvester Stallone em Rocky 3, só para citar alguns. É difícil visualizar Donald Trump sentado numa Harley, jaqueta de couro, óculos Ray-ban, cigarro no canto da boca, cabelos... bem, a tentativa de imaginar o rebelde sem causa, provocador de guerras comerciais interplanetárias, morre no penteado.

A empresa que produz as motocicletas mais emblemáticas do imaginário macho alfa americano, o Marlboro Man por excelência, acaba de anunciar que levará suas fábricas para a Europa e para outras partes do mundo em razão das retaliações provenientes das tarifas de Donald Trump. Para quem não acompanhou ou não se lembra, não faz muito tempo que o presidente americano recebeu executivos da Harley-Davidson na Casa Branca para exaltar o fato de a empresa concentrar parte relevante de sua produção nos EUA, criando empregos e ajudando a tornar a América novamente grandiosa. Motocicletas foram expostas nos jardins da Casa Branca em fevereiro de 2017, enquanto Trump tuitava sobre o excelente encontro com os dirigentes da empresa.

Cerca de ano e meio mais tarde, a empresa anunciava o fechamento de uma fábrica em Kansas City e a abertura de outra na Tailândia. Agora, foi a vez de os executivos avisarem que diante das sobretaxas da União Europeia sobre as motocicletas importadas dos EUA as plantas terão novo lar em solo europeu. Afinal, é do outro lado do oceano que está o principal mercado para as bikes.

A decisão da Harley-Davidson leva consigo empregos, investimento, e pedaços do setor industrial. Embora tenha sido a primeira empresa a mostrar claramente para Trump e seus assessores que políticas nacionalistas e protecionistas trazem consequências indigestas e efeitos danosos para a economia, dificilmente será a única. As ações retaliatórias da União Europeia e da China fatalmente haverão de levar à reestruturação da indústria exportadora dos EUA e à saída de outras empresas americanas de seu país de origem para evitar as tarifas proibitivas. E esse é apenas o começo.

Há poucas semanas, Trump determinou que o Departamento de Comércio iniciasse investigação sobre as práticas de comércio da indústria automobilística sob o argumento da segurança nacional, tal qual fez recentemente para o aço e o alumínio. O relatório deve ser divulgado pouco antes das eleições legislativas de novembro, provavelmente em setembro e outubro. Caso o presidente americano decida seguir o roteiro das sobretaxas do aço e do alumínio, é provável que anuncie a imposição de tarifas sobre automóveis importados logo que saírem os resultados da investigação.

É difícil exagerar as repercussões dessas tarifas, sobretudo para as negociações do Nafta, o tratado de livre-comércio entre México, EUA e Canadá. A indústria automobilística é elo fundamental das cadeias de produção da América do Norte. A aplicação de tarifas de 20% ou 25% sobre carros e caminhões importados, produzidos nos três países e cujas partes e componentes tendem a cruzar as diferentes fronteiras várias vezes antes que se tenha o produto final, certamente elevará os preços ao consumidor. Contudo, esse não é o pior efeito.

Estudo recente divulgado pelo Peterson Institute for International Economics, onde trabalho, mostra que, com a imposição de tarifas unilaterais, a produção de veículos poderá sofrer queda de 1,5%, colocando em risco cerca de 195 mil empregos. No caso do setor que produz partes e componentes, cerca de 2% da força de trabalho pode ficar obsoleta. Na quase certa eventualidade de retaliação por parte de outros países, a produção poderá cair mais de 4%, gerando perda de 620 mil empregos.

Os defensores de Trump aqui nos EUA e aí no Brasil costumam apontar ingenuamente para os bons indicadores econômicos parcialmente herdados do governo anterior. Fazem vista grossa ou simplesmente não compreendem que as ações comerciais do rebelde sem causa com topete esvoaçante trarão estragos nada desprezíveis. Não tardará para que se lembrem de Bruce Willis sentado na Harley dizendo aquela frase: “Zed’s dead, baby”.

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: O medo de flutuar

O excesso de zelo do Banco Central não se justifica pela ótica do risco de uma crise externa, hoje quase nulo

Há pouco mais de duas semanas, em meio à forte turbulência nos mercados locais, o Banco Central corretamente anunciou que não mudaria a política de juros para conter a desvalorização do real. Ao mesmo tempo, anunciou o aumento das operações de swap cambial para frear a volatilidade e a disparada da moeda americana. De lá para cá, a autoridade monetária brasileira já fez cerca de 25% do ápice do montante de operações dessa natureza durante o governo Dilma. Por que o Banco Central brasileiro tem tanto medo de deixar a moeda flutuar, conforme exige o regime que constantemente reafirmamos ter?

Primeiramente, a usual digressão sobre os swaps cambiais. Nessas operações, o Banco Central oferece aos investidores o pagamento da oscilação do dólar adicionado um prêmio, enquanto o investidor se compromete a pagar ao BC a variação das taxas de juros durante o período de validade do contrato. No fim do contrato, as duas partes trocam os rendimentos e, caso o dólar tenha oscilado mais do que os juros, os investidores recebem proteção cambial enquanto o Banco Central assume o custo dessa proteção.

Os swaps não envolvem, necessariamente, o uso das reservas internacionais, isto é, a troca de rendimentos costuma ser efetuada em reais. Contudo, como a operação confere proteção em dólares aos investidores, há sempre a possibilidade de que queiram ressarcimento em moeda estrangeira uma vez terminado o contrato. Nesse caso, haveria redução de reservas. Durante o governo Dilma, quando o estoque de swaps cambiais chegou a cerca de US$ 115 bilhões, tais perdas de reservas não se materializaram. O BC aposta que o mesmo ocorra agora.

A pergunta, entretanto, é por que o BC está tão empenhado em dar proteção aos investidores. Na época de Dilma, uma das principais razões era a Petrobrás, que tinha nível elevadíssimo de endividamento em dólares – abalada pelo sucateamento ocorrido, a empresa não tinha como aguentar expressiva desvalorização do real. Hoje, a situação é diferente já que a empresa foi reestruturada e o restante da dívida corporativa em dólares do País não só goza de hedge, mas tem maturidade longa, não sendo, portanto, uma ameaça direta à solidez do balanço de pagamentos. De resto, temos um déficit em conta-corrente baixo e nenhuma outra vulnerabilidade externa. Portanto, o excesso de zelo do BC não se justifica pela ótica do risco de uma crise externa, hoje quase nulo.

Outra explicação seria o repasse cambial para a inflação, isto é, o fato de que quando o dólar se valoriza há diversos canais que traduzem tal variação em alta inflacionária. Há evidências de que, dado o estado frágil da economia, o grau de repasse seja, hoje, bastante baixo. Além do mais, ainda que haja chance de alta inflacionária pela frente, a inflação continua abaixo de 3% nos últimos 12 meses, mesmo com a aceleração de maio – aceleração essa atrelada à greve dos caminhoneiros, e portanto provavelmente passageira. Desse modo, temores inflacionários associados à desvalorização do real são, no mínimo, um exagero.

O real tem sofrido nos mercados locais e internacionais pelas mudanças no cenário externo – perspectiva de que a política monetária americana acelere os aumentos de juros, e de que a inflação americana seja também influenciada pela guerra comercial de Trump. O quadro volátil tem pressionado ativos em países emergentes, e tais pressões dificilmente poderão ser revertidas por medidas domésticas.

No Brasil, soma-se a isso o ambiente desgovernado de Temer e as incertezas sobre as eleições, além dos temores acerca de determinados candidatos e de suas propostas. É nessa lama primordial que os mercados buscam o paternalismo cambial do BC brasileiro. Contudo, sem riscos externos significativos e na ausência de pressões inflacionárias que ameacem a credibilidade da política monetária, cabe perguntar: por que o BC não deixa o dólar flutuar? Por que o BC não mostra que o regime flutuante é, de fato, flutuante, e que não cede às pressões do mercado e da política?

Em poucas palavras, por que o BC está seguindo política que neste momento não parece ter muita justificativa? Afinal, se o dólar disparar com inflação razoavelmente contida, isso ajuda nossos exportadores. Afinal, a maneira mais fácil de conter a especulação excessiva contra o real é deixá-lo encontrar por si o “preço justo”. Quem acredita nos mecanismos de mercado, ao menos, deveria defender isso, e não buscar explicações para o eterno medo de deixar o regime de câmbio flutuante funcionar.

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: O risco de cada um

Não há dúvida de que, com a aproximação das eleições e a indefinição do quadro, mais surtos de turbulência virão

O alvoroço da semana passada nos mercados brasileiros causado pela disparada súbita do dólar, por especulações de que a cotação da moeda americana pudesse chegar a R$ 5, e pela pressão para que o Banco Central respondesse elevando os juros, como fizeram recentemente Argentina, Turquia e Índia expôs, os diferentes tipos de vulnerabilidade que afetam os países emergentes. Desde que a debandada de investidores desses mercados teve início no fim de abril, os temores relativos a diferentes países se acentuaram. Contudo, o risco de cada um pede avaliação mais criteriosa.

A Argentina, após sofrer intensa corrida contra sua moeda em maio, acaba de receber significativo apoio do FMI. No fim da semana passada, foi anunciado um “Stand-by Arrangement” (SBA) – a linha tradicional de empréstimos do Fundo – de US$ 50 bilhões a serem desembolsados ao longo dos próximos 36 meses após as usuais avaliações trimestrais. O montante do programa da Argentina equivale a 1.100% de sua cota no FMI, o que o caracteriza como “excepcional” de acordo com as diretrizes do organismo internacional – geralmente, o acesso aos recursos do FMI no âmbito de um SBA não deve exceder 435% da cota ao longo da vigência do programa.

Apenas para lembrar os leitores, a Argentina recorreu ao FMI no início de maio, após intensa especulação contra o peso. A turbulência teve origem na saída de investidores de países emergentes, porém ganhou intensidade no caso argentino pelas vulnerabilidades do país: déficit externo de 5,5% do PIB, reservas abaixo dos níveis considerados adequados pelo FMI, necessidade de dólares para cobrir pagamentos da dívida externa. Embora a situação argentina permaneça volátil, o tamanho do pacote do FMI negociado rapidamente revela o apoio da comunidade internacional às medidas e reformas econômicas do governo Macri, que tem penado para consertar anos de desvarios sob a tutela de Cristina Kirchner.

A Turquia, outro país severamente atingido pela onda de aversão ao risco dos mercados, tem situação semelhante à da Argentina, com graves riscos no balanço de pagamentos e no montante de reservas internacionais de que dispõe. Na verdade, a posição da Turquia assemelha-se à da Argentina, com déficit externo elevado, necessidade de divisas, e reservas abaixo dos níveis recomendados pelo FMI. Ao contrário do país sul-americano, entretanto, a Turquia não recorreu ao FMI – ao menos, não ainda. O Banco Central de lá elevou os juros e tem atuado nos mercados de câmbio para conter o deslize da lira.

O terceiro país que se viu forçado a elevar os juros para conter a forte desvalorização de sua moeda foi a Índia. O país tem vasto colchão de reservas internacionais – um excedente de cerca de US$ 200 bilhões usando-se a métrica do FMI – e um déficit externo de mais ou menos 2% do PIB. Contudo, as empresas indianas estão mais expostas do que as empresas de outros países emergentes a determinados riscos externos, conforme documentou recentemente um estudo do Fed, o banco central dos EUA. Portanto, a tentativa de frear a desvalorização da rupia por meio da alta de juros teve como um de seus objetivos evitar que empresas com dívidas em dólares sofressem uma elevação abrupta de seu passivo caso estivessem sem cobertura cambial.

Ao contrário desses três países, o Brasil não tem déficit externo elevado, não tem necessidades de divisas estrangeiras para fazer frente às suas obrigações externas, não tem dívidas corporativas em dólares tão elevadas como as da Índia, e dispõe de amplas reservas internacionais, conforme discuti em artigo da semana passada. Portanto, a turbulência brasileira teve origem não apenas na mudança de humor dos mercados internacionais em relação aos ativos de países emergentes, mas também nas ramificações políticas da crise dos caminhoneiros, e na tardia avaliação dos riscos políticos que o País enfrentará nos próximos meses.

A resposta célere do Banco Central no fim da semana passada, sublinhando a ausência de riscos no balanço de pagamentos, o comprometimento com o regime de câmbio flutuante, e a descrição transparente das medidas para acalmar os mercados de câmbio foi certeira. Não há dúvida de que, com a aproximação das eleições e a indefinição do quadro, mais surtos de turbulência hão de vir. No entanto, por ora, temos margem de atuação maior do que outros países, apesar do imenso rolo fiscal que o próximo governo terá de enfrentar. Cada qual com o risco que merece.

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica de Bolle: Reservas, para que te quero

Pelo menos US$ 140 bi das reservas externas excedem ao recomendado pelo FMI. Qual o melhor uso para elas?

Experiência recente revelou para mim o quão complicado está tecer análises ou aventar ideias que fujam dos dogmas de diferentes grupos. Começo esse artigo, portanto, com uma ressalva e um alerta. A ressalva é que se trata de uma reflexão sobre as nossas reservas internacionais, hoje em cerca de US$ 380 bilhões. O alerta é para que, sabendo que alguns haverão de distorcer ou desqualificar o que tenho a dizer sobre o assunto, haja cuidado para diferenciar discordâncias saudáveis de ataques pessoais. Triste ter de começar um artigo assim, mas, adiante.

Há vários debates econômicos que jamais desaparecem. Dentre essas discussões está o nível adequado das reservas internacionais. Nos anos 90, quando das crises em série nos países emergentes, concluiu-se que o mais prudente era estocar o máximo de reservas possível para fazer frente às turbulências. Durante os anos 2000, tal estratégia foi possibilitada pelo bom momento da economia internacional, a alta dos preços das commodities, as reformas que muitos países emergentes haviam feito. Havia comprovação empírica de sobra para justificar colchões de reservas como medida precautória: as reservas eram um seguro contra crises financeiras. Contudo, sempre houve custo associado ao colchão: as reservas, como são mantidas em ativos líquidos e de baixo rendimento justamente para que possam ser usadas em caso de necessidade, não podiam ser aplicadas em investimentos de risco mais elevado e retorno maior.

A existência de um benefício – o seguro – e de um custo, isto é, a oportunidade perdida ao não se poder investir em ativos mais rentáveis, levou a intenso debate sobre o nível “ótimo” das reservas, aquele que maximizaria o benefício, ou minimizaria o custo. Na ocasião, o FMI produziu diversas análises que buscavam estabelecer o nível ótimo das reservas internacionais de cada país. Ao final, concluiu-se que o ótimo não existia, dada a complexidade de se mapear cenários. Mais produtivo seria calcular o nível adequado das reservas diante das necessidades de dólares e de outros ativos externos de cada país.

Hoje o FMI calcula esse níveis e os disponibiliza publicamente. No caso do Brasil, aponta o Fundo que nosso volume de reservas é cerca de 1,6 vez maior do que o adequado, ou uns US$ 140 bilhões acima do montante de que necessita o País considerados todos os possíveis riscos externos. E, nossos riscos externos diretos estão sob controle, com o baixo déficit na conta corrente e a quase inexistente dívida pública externa – verdade que as empresas estão mais endividadas em moeda estrangeira, mas, de modo geral, têm cobertura (ou hedge) cambial. Portanto, não seria um despropósito se o próximo governo, amparado por um programa robusto de ajuste das contas públicas e comprometido com agenda de reformas urgente, como a da Previdência, pusesse em consideração o uso de parte dos US$ 140 bilhões que excedem os níveis adequados calculados pelo FMI. Mas, qual o melhor uso para as reservas brasileiras? Como evitar desperdiçá-las?

O Brasil recebe, hoje, baixíssima remuneração pelas reservas que detém. Ao mesmo tempo, o custo médio da dívida mobiliária federal é de uns 10% ao ano. Esse custo está em declínio, mas ainda é muito mais elevado do que o rendimento das reservas. Portanto, é de se considerar a possibilidade de usar o excedente das reservas brasileiras calculado tomando como base alguma métrica de referência – usei a do FMI, mas há outras – para realocar recursos que hoje trazem pouco ou quase nenhum benefício para reduzir a dívida, o que ajudaria a diminuir seu custo de carregamento. Não estou propondo que se utilize o montante de US$ 140 bilhões de supetão, tampouco que isso seja feito de forma isolada. O argumento é que se utilize as reservas aos poucos para recomprar parte da dívida como um dos elementos de uma agenda mais ampla de ajustes que inclua as medidas fiscais cabíveis e as reformas que não podem mais esperar. Há riscos? Sim. O maior e que traria as piores consequências seria desperdiçar o possível espaço fiscal conquistado com essas medidas em maluquices e desvarios que aumentassem a despesa pública. Dada a sanha de nosso Congresso, as ramificações políticas do uso das reservas para esse fim têm de ser bem avaliadas. Mas, já não faz mais sentido ficar sentado em excedentes que perderam a razão de ser.

Que fique claro: não estou propondo torrar reservas, mas usar pedaço delas como parte de um programa econômico para o País. Que venham as críticas e as discordâncias, oxalá com racionalidade e modulação.

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Sempre o câmbio

O câmbio, de fato, mata, e isso não é uma crítica ao regime de metas de inflação, como querem crer alguns

"A inflação aleija, mas o câmbio mata.” Não por acaso, a famosa frase de Mário Henrique Simonsen já foi citada incontáveis vezes, e é sempre lembrada quando há algum episódio de turbulência externa sacolejando os preços dos ativos de países emergentes. Nas últimas semanas vimos o derretimento de várias moedas em relação ao dólar, do peso argentino à lira turca, da rupia indiana ao real, do rublo à rupia da Indonésia.

Nenhum dos países afetados pelas fortes oscilações das taxas de câmbio em relação à moeda norte-americana tem mantido a fleuma. Todos adotaram algum tipo de intervenção, seja por meio de operações nos mercados de câmbio, seja por alterações na política monetária, seja por uma combinação de instrumentos. No Brasil, a decisão do Banco Central de manter a Selic em 6,50% e de intervir nos mercados tem sido chamada por alguns de “dominância cambial” da política monetária. O ponto é válido, mas a verdade é que o câmbio jamais deixou de ser variável das mais importantes na condução da política monetária, como bem dizia Simonsen.

Há vários aspectos que diferenciam países emergentes de países desenvolvidos, mas um dos mais importantes está no papel do câmbio, sobretudo do dólar. Tanto assim que quando turbulências nos atingem falamos em “alta do dólar”, não em desvalorização do real, embora sejam a mesma coisa. Para nós emergentes, o dólar é a moeda em que estão denominadas grande parte de nossas reservas internacionais, é a moeda que muitos países utilizam para constituir a poupança – caso de várias economias dolarizadas da América Latina como a Argentina, o Peru, a Bolívia – é a moeda em que empresas sediadas nesses países passaram a tomar cada vez mais empréstimos depois de crise de 2008, quando as taxas de juros em dólares ficaram ineditamente baixas.

Entre 2008 e o primeiro trimestre de 2016, as dívidas em dólares de empresas de países emergentes triplicou, alcançando cerca de US$ 25 trilhões, ou 110% do PIB dessas economias. É fácil ver como, em situação desse tipo, o câmbio mata: se a empresa tem dívidas em dólares e receitas em moeda local, altas abruptas do dólar – ou desvalorizações súbitas da moeda local – podem trazer prejuízos consideráveis. Inflação também traz danos, mas, se está tudo denominado em moeda local, essas perdas são mais fáceis de administrar do que as perdas cambiais.

Sabe-se há muito que mesmo países emergentes com regimes de metas de inflação não podem tirar o olho do câmbio, não completamente. Se o grau de repasse cambial – o quanto de uma desvalorização provoca altas inflacionárias por canais diversos, inclusive pelos efeitos que tem sobre os preços de produtos importados – for bastante alto, desvalorizações persistentes podem colocar em risco a meta de inflação.

No passado, não foram poucas as ocasiões em que o Banco Central brasileiro respondeu às altas do dólar com intervenções ou altas das taxas de juros. Talvez o episódio mais dramático desde que adotamos o regime de metas de inflação tenha sido na segunda metade de 2002, quando temerosos da frágil situação macroeconômica brasileira e do risco eleitoral então associado ao ex-presidente Lula, investidores estrangeiros orquestraram corrida contra ativos denominados em real, forçando o Banco Central a elevar subitamente as taxas de juros para mais de 26% ao ano. Para conter o tumulto, o governo brasileiro foi forçado, na ocasião, a recorrer ao FMI. Cabe ressaltar: tínhamos metas de inflação e câmbio flutuante, mas tivemos de adotar medidas que para algum observador incauto poderiam parecer a defesa clássica de um regime de câmbio fixo.

Nosso dilema de então lembra muito a situação da Argentina agora, a Argentina que elevou subitamente os juros para 40% ao ano e recorreu ao FMI com metas de inflação e câmbio flutuante. Por que? Porque as oscilações fortes do câmbio provocam tantos prejuízos em nossas economias expostas ao dólar – em maior ou menor grau – que a resposta não pode ser outra. O câmbio, de fato, mata. Isso não é uma crítica ao regime de metas de inflação, como querem crer alguns. Trata-se apenas de uma realidade conhecida há décadas, mas frequentemente esquecida. A meta de inflação é âncora nominal tal qual o câmbio – uma coisa colapsa na outra ante movimentos extremos do dólar.

Tudo isso dito e considerado, o fato é que o Brasil tem hoje posição bem melhor do que já teve no passado. O espaço de manobra para contornar extremismos cambiais é bem maior. Contudo, a frase de Simonsen jamais deixará de valer – para nós e para outros países emergentes.

Monica De Bolle: FMI em xeque

A Argentina pode ter sido o canário da mina de carvão, mostrando que há países vulneráveis a um tranco

Não é preciso acompanhar de perto as oscilações dos mercados internacionais para saber que há algo de novo e pernicioso no horizonte. Há poucos meses, quando ainda predominavam os cenários de calmaria associados à visão de que as taxas de juros internacionais permaneceriam baixas por tempo prolongado, jorravam recursos para os países emergentes, inclusive para economias vulneráveis como a Argentina e a Turquia. Passadas algumas semanas, o quadro mudou subitamente. Investidores finalmente se deram conta não apenas de que o quadro de juros baixos pode se alterar mais rapidamente, mas também de que aumentaram as chances de que a economia mundial sofra as consequências da política comercial de Trump e das várias convulsões geopolíticas que se alastram com rapidez mundo afora. O resultado foi a busca por ativos seguros, o que sempre significa saída de recursos de países emergentes. Para os que não seguem com atenção as minúcias dos mercados, os acontecimentos evidenciaram-se na cotação do dólar e na volatilidade da bolsa. Evidenciaram-se, também, no pedido de socorro da Argentina ao FMI.

A turbulência é para preocupar. Ela teve origem na leve alta dos juros dos títulos de 10 anos do Tesouro americano, de cerca de 2,8% na média de abril-maio para 3% nas últimas semanas. Até agora, meros 0,20 pontos porcentuais a mais na taxa do ativo mais seguro e líquido do mundo foram suficientes para desarticular posições em ativos de emergentes causando imensas flutuações. Imaginem quando os mercados passarem a precificar essas taxas ao redor dos 4%, nível considerado compatível com o atual estado da recuperação americana. É possível, inclusive, que com a taxa de desemprego norte-americana abaixo de 4% e os efeitos das políticas de expansão fiscal adotadas no final de 2017, o rendimento dos títulos do Tesouro supere os 4% nos próximos meses, o que não traz alento para os países emergentes. Há menos alento ainda quando se considera que o Banco Central Europeu pode estar se preparando para dar fim às políticas de estímulo monetário excepcionais assegurada a retomada da zona do euro. Portanto, o mais provável é que esses movimentos de reprecificação de ativos continuem a fazer refluir recursos de países emergentes para as economias avançadas, eliminando o quadro de liquidez abundante.

Nesse sentido, a Argentina pode ter sido o canário da mina de carvão, o alerta. Há muitos países emergentes com solidez macroeconômica suficiente para aguentar o tranco. Contudo, há também muitos países vulneráveis. Diante de possíveis riscos crescentes, bom seria se pudéssemos contar com o poder de fogo do FMI. Hoje, dispõe o FMI de cerca de US$ 1,4 trilhão para enfrentar turbulências financeiras e crises embrionárias, ou montante quase quatro vezes maior do que dispunha às vésperas da crise de 2008. O problema é que mais de 30% desses recursos provêm de arranjos bilaterais de empréstimos com 40 países-membros, e não das tradicionais cotas a partir das quais financia-se o FMI e confere-se aos países poder de voto. Os arranjos bilaterais foram solicitados e acordados depois que a 15ª revisão de cotas – o processo a partir do qual o FMI revisa periodicamente suas necessidades de recursos junto aos 189 países-membros – foi adiada. Que fique claro: a fonte tradicional de recursos para o FMI são as cotas dos países, calculadas a partir de fórmulas específicas. No entanto, nos últimos anos impasses levaram a instituição a financiar-se por meio de empréstimos diretos.

Os atuais empréstimos ao FMI, no montante de US$ 450 bilhões, expiram em 2020. Ou seja, daqui a menos de dois anos pode ser que o Fundo conte com bem menos recursos do que conta hoje caso não se resolva o dilema das cotas e na eventualidade desses empréstimos não serem renovados. Preocupa a posição dos EUA. Membros do governo Trump responsáveis pelas organizações multilaterais já se posicionaram contra mudanças expressivas nas cotas ou aumentos de empréstimos dos EUA para manter o poder de fogo atual da instituição. Cabe lembrar que os EUA possuem poder de veto sobre as decisões do conselho do FMI, embora não possam impedir que outros países-membros aumentem unilateralmente suas contribuições à organização.

A possibilidade de que diminua em pouco tempo a capacidade do FMI de ajudar países em crise é extremamente preocupante nesse ambiente em que a era da liquidez abundante para emergentes chega ao fim. FMI em xeque e Argentina-canário não são auspiciosos para a economia global.

Monica de Bolle: Reformas truncadas

Tivessem Brasil e Argentina escapado de reformas truncadas, as perspectivas poderiam ser melhores

A história de reformas econômicas na América Latina não é auspiciosa. Invariavelmente, desde os anos 90 – para que não tenhamos de voltar muito ao passado – os países da região engataram reformas e as viram engasgar pouco tempo depois. Para tomar apenas os exemplos do Brasil e da Argentina, o vaivém das reformas é o grande fio em comum que os une. Os desafios nem sempre foram exatamente os mesmos desde a redemocratização dos dois países, mas arranque e engasgo jamais estiveram ausentes.

Talvez por isso tenhamos visto recentemente reações tão fortes dos mercados nos dois países apesar da sensação de que as duas economias estejam menos frágeis do que estavam há um par de anos. Diante da turbulência que acertou em cheio os países emergentes, com desvalorizações expressivas e quedas nas bolsas, o Banco Central da Argentina se viu na desagradável posição de ter de elevar os juros de 33,25% para 40% na semana passada. A ação veio após duas expressivas elevações anteriores – no fim de abril, a taxa de juros estava em 27,25%. Além da súbita contração monetária, o governo argentino também anunciou alteração na meta para o déficit fiscal, uma redução de 3,2% para 2,7% em 2018. Embora nada de tão dramático tenha ocorrido no Brasil, o País não escapou das fortes oscilações que andaram espantando investidores. Apesar das diferenças que caracterizam os dois países, a desconfiança exacerbada que os afetou recentemente tem relação inequívoca com o histórico de reformas truncadas.

O gradualismo do governo Macri e o imenso desafio de consertar os estragos do Kirchnerismo andavam surpreendentemente bem até o início de maio. A inflação permanece elevada, assim como o déficit externo, mas alguma consolidação fiscal havia sido alcançada e as projeções de crescimento mostravam otimismo com a retomada argentina.

De forma semelhante, até meados de abril, os mercados brasileiros mostravam-se razoavelmente satisfeitos com a recuperação econômica, além de esperançosos em relação à possibilidade de avançar em algumas áreas onde o Congresso, hoje em recesso branco, não fosse necessário. É verdade que o otimismo que predominara no fim de 2017 e no início de 2018, com vários renomados economistas acreditando que a economia andava de vento em popa, começara a se dissipar.

Contudo, nessas duas semanas de maio, a impressão que dá é que atravessamos o Rubicão. Na Argentina, há renovado temor de que Macri não seja capaz de levar a cabo as reformas de que o país tanto necessita, ainda que tenha tempo para fazê-lo até as eleições do ano que vem, e mesmo reconhecendo que, ao menos hoje, não há oposição para atrapalhar seus planos. No Brasil, surgiu o espectro que inevitavelmente apareceria em algum momento: o medo de que as reformas truncadas de Temer para consertar as contas públicas venham a complicar muito o quadro econômico do País, sobretudo com as crescentes incertezas políticas e a certeza de que caberá ao próximo governo tomar medidas duras para evitar uma nova crise. A ameaça das reformas truncadas está em ampla evidência nos países vizinhos.

Diversos fatores são responsáveis pelo ressurgimento da ameaça, mas o timing sugere que dentre todos os estopins, Trump tenha sido elemento fundamental. Afinal, foi em maio que os mercados começaram a se dar conta das possíveis repercussões globais do “Trumpismo” comercial. O imbróglio das sobretaxas de aço e alumínio já afetaram o Brasil e a Argentina, cujo preço para evitar as salgadas tarifas foi expor-se às cotas indigestas demandadas pelo governo americano.

Para além disso, as tensões entre EUA e China escalaram ante a constatação de que o governo chinês não tem a menor intenção de se curvar às vontades inaceitáveis de Trump – de que abandone seu plano de desenvolvimento industrial conhecido como Made in China 2025, de que reduza o superávit bilateral com os EUA no montante de US$ 200 bilhões, cifra que aumenta a cada instante. O embate entre as duas maiores economias do planeta e os dois maiores parceiros comerciais do Brasil e da Argentina nada trarão de positivo para esses países, apesar da possibilidade de alguns ganhos pontuais em setores específicos.

Tivessem Brasil e Argentina escapado do eterno ciclo de reformas truncadas que os caracteriza desde quase sempre, talvez as perspectivas fossem um pouco melhores. Mas a Argentina acaba de pedir socorro ao FMI...

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da SAIS/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY