Monica de Bolle

Monica de Bolle: Nazismo não é isso nem aquilo

Não há no mundo, hoje, qualquer país que proponha forma de nacionalismo econômico tão extremada quanto o implantado pelo nazismo.

Nazismo não é isso nem aquilo Dentre todas as patacoadas produzidas pelo bolsonarismo dia sim, outro também, a classificação do nazismo como um “movimento de esquerda” é a mais nociva, não apenas pela ignorância revelada, mas pela intolerância exacerbada em relação a tudo e todos que discordam do capitão-presidente. Discordar do capitão-presidente e de sua turma significa não apenas estar do lado errado, mas ser errado. E não há nada mais errado na cabeça de seguidores de Bolsonaro que a esquerda. Portanto, para ilustrar como a esquerda é pérfida — entenda-se por esquerda qualquer pensamento que rejeite Bolsonaro —, abusa-se das comparações com um dos piores regimes totalitários da história da humanidade.

Não pretendo escrever mais uma dissertação sobre por que o nazismo não é de esquerda — considero isso perda de tempo.

O que acho interessante é situar as políticas econômicas do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães no espectro em que os extremos são demarcados pelo comunismo soviético e pelo liberalismo britânico. Guardadas as diferenças nos contextos histórico e político, a tentativa do nazismo de apresentar-se como uma terceira via no plano econômico na década de 30 tem ecos muito atuais. Hoje não há extremos como os identificados nos anos 30, mas há uma rejeição crescente aos regimes caracterizados em maior ou menor grau pela social-democracia e pelo apego à globalização.

Tal qual nos anos 30, a rejeição se manifesta no ressurgimento do nacionalismo econômico. Os exemplos vão desde o protecionismo tosco de Donald Trump e da inacreditável tolice do Brexit às políticas industriais da China — o Made in China 2025 —e à resposta alemã recente às pretensões chinesas — o Plano Nacional Estratégico para a Indústria 2030. Em todos esses casos, passando pela Hungria, pela Polônia e pelo México, além de outros países, há uma clara tendência a abraçar o nacionalismo econômico como solução para problemas que vão desde a insatisfação com a desigualdade de renda até a necessidade de gerar empregos domésticos para a população que se ressente dos problemas causados pela globalização e pela crescente automação da produção.

Nos anos 30, as políticas do partido nazista representavam uma rejeição tanto do comunismo soviético quanto do liberalismo que a falida República de Weimar tentara implantar sem sucesso. Pretendia-se reduzir o desemprego causado pela Grande Depressão — a Grande Depressão em si fora ocasionada pelos excessos da primeira onda de globalização e integração financeira no pós-guerra — e tornar a Alemanha independente do comércio com outros países. Isto é, defendia-se a autarquia e a construção de uma indústria unicamente nacional. Priorizou-se a formação de cartéis e campeões nacionais, a substituição de importações, o protecionismo e a promoção de setores industriais estratégicos, como a siderurgia e outras indústrias pesadas. Para alcançar esses objetivos, o governo concedeu crédito subsidiado, isenções de impostos e controles de preços. O desemprego caiu de 5,6 milhões de pessoas em 1932 para 2,7 milhões em 1934. Em 1938, a taxa de desemprego era virtualmente nula.

A economia cresceu em média cerca de 12% entre 1932 e 1938, com a rápida expansão da produção industrial. Os desequilíbrios macroeconômicos do milagre nazista, entretanto, eram imensos. O déficit público explodiu, e pouco antes da Segunda Guerra Mundial os salários já estavam estagnados. O nacionalismo econômico nazista teria resultado em desastre econômico inevitável não tivesse a trajetória insustentável sido posta em suspensão devido à guerra.

Contudo, isso não quer dizer que o flerte e o namoro explícito de certos países com alguns de seus aspectos — o protecionismo, a verticalização da política industrial, a exaltação das prioridades nacionais em detrimento de parceiros comerciais e aliados estratégicos de longa data — sejam inócuos.

A defesa crescente de políticas econômicas de cunho nacionalista que se observa mundo afora é perigosa e pode danificar seriamente a economia mundial. Entender os canais por meio dos quais o nacionalismo econômico tende a ser vitória pírrica para os países que o adotam unilateralmente e para o mundo é mais do que urgente. Jogar conversa fora com “nazismo é de esquerda” é não compreender as lições econômicas do nazismo para o que enfrentamos hoje. E, por tabela, é manifestar o mesmo tipo de intolerância desse regime tão nefasto.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: Chicago, Chicago

A economia política da adoção de medidas e reformas para os problemas brasileiros não é para amadores

Prefiro a interpretação de Frank Sinatra à de Tony Bennett, embora esse artigo não seja nem sobre a música Chicago, nem sobre os crooners inimitáveis que a cantaram. Trata-se, ao contrário, de uma breve análise sobre o Brasil, o Chile, os Chicago boys, aquele grupo de missionários chilenos que tentaram transformar o Chile na imagem de Milton Friedman, vencedor do Nobel de Economia em 1976. Os Chicago boys andam na moda no Brasil por causa de Paulo Guedes, que estudou na mesma universidade dos missionários, apesar de não exatamente na mesma época. Andam na moda porque, no início dos anos 80 esteve Guedes no Chile por um tempo para ver de perto o milagre do tratamento de choque friedmaniano. Tão em moda andam que a Globonews apresentou ótimo programa recente intitulado Os Herdeiros da Escola de Chicago.

Nem todo o programa foi sobre o Chile e os Chicago boys, tampouco sobre Milton Friedman. Mas, uma parte foi dedicada ao país e a esses homens devido ao outro homem que hoje ocupa o ministério da economia. Milton Friedman, não há dúvida, foi espécie de gigante intelectual na economia. Em 1963 publicou com a economista Anna J. Schwartz um de seus principais legados, obra que analisava as crises bancárias norte-americanas, em especial a que ocorreu durante os anos 30. A grande contribuição dos dois foi apontar a insuficiência da resposta do banco central dos EUA, o Fed, que pouco fez para restaurar os canais de crédito e normalizar as condições financeiras, estendendo a crise muito além do necessário, com graves consequências sobre o crescimento e a taxa de desemprego. Essas e outras lições foram aprendidas por Ben Bernanke, dirigente do Fed durante a crise de 2008 e ele próprio um estudioso da Grande Depressão. Com Friedman e suas próprias pesquisas havia entendido que o banco central deve utilizar todo o arsenal à sua disposição quando há uma crise bancária sistêmica. Graças a ele – e a Milton Friedman antes dele – o impacto da grande crise de 2008 não foi ainda mais severo para os EUA e para o mundo.

Friedman, entretanto, ficou mais conhecido por suas teses a respeito daquilo que Ronald Reagan chamaria anos depois de “a magia dos mercados”: o conjunto de modelos que Friedman e coautores desenvolveram nos anos 60 revelava o poderoso papel que os mercados livres de interferências estatais poderiam desempenhar. Embora muitos até hoje tenham se agarrado a essas teses como exemplo de como a ciência econômica era algo que se desenvolvia sem qualquer contaminação política, o contágio era mais do que óbvio. Entre as décadas de 60 e 80 o mundo atravessava o auge da Guerra Fria e a necessidade de encontrar modelos que se contrapusessem ao estatismo soviético era mais do que urgente. Portanto, Friedman e seus seguidores foram influenciados pela busca por algo que pudesse representar o oposto econômico do ideário soviético. Encontraram no Chile dos anos 70 o laboratório ideal para pôr suas ideias em prática.

Para lá foram os Chicago boys, grupo de economistas chilenos que haviam recebido bolsas de estudo para estudar com Friedman e outros economistas de linha ultraliberal. De volta ao Chile após o golpe de 1973, puseram as ideias para funcionar. Do tratamento de choque friedmaniano – forte ajuste fiscal, privatizações, abertura da economia, dramático corte do funcionalismo público – sobreveio, primeiro, uma contração do PIB de 13%, em 1975. Contudo, dois anos depois, a economia cresceria 10% com queda brusca da inflação e do desemprego. Foi mais ou menos assim até 1982 e 1983, quando o PIB do Chile encolheu 11% e 5%, respectivamente.

Com a brutal recessão e a alta do desemprego, os Chicago boys perderam prestígio e cargos no governo do ditador Augusto Pinochet. O desemprego só voltaria a ficar abaixo de dois dígitos novamente em 1995, dez anos mais tarde. A ironia de ter-se tentado aplicar o ultraliberalismo no mais opressor dos regimes é óbvia. As falhas das teses simplórias sobre o funcionamento da economia, também.

Hoje estamos rediscutindo no Brasil algumas dessas teses simplórias. É evidente que o ajuste fiscal é necessário, que privatizações são bem-vindas, que a abertura da economia é urgente, que o Estado é inchado. No entanto, os problemas brasileiros são bem mais complicados do que isso e a economia política da adoção de medidas e reformas não é para amadores. Caminhamos sem susto para o PIB potencial de 1,5% ao ano. E isso com reformas diluídas. Isso, no melhor dos casos. Isso com o nosso Chicago boy.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns hopkins University

Monica De Bolle: Cem dias de aflição

A matilha que forma com seus filhos parece brava, late e ofende sem trégua

Cem dias de aflição Qualquer coisa que se sinta

Tem tantos sentimentos

Deve ter algum que sirva

ARNALDO ANTUNES

Esperança? Desespero? Raiva? Indignação? Orgulho? Agonia? Meu sentimento é a aflição nestes 100 dias transcorridos desde a posse de Bolsonaro. Aflição por um país que permanece sem rumo, por um país que se deixou levar pela fúria constante das redes, pelas brigas, pela incivilidade, pela barbárie. Aflição por um país que elegeu um presidente da República que nada conhece além do confronto, pouco importa quem seja o alvo: jornalistas, intelectuais, congressistas, gente comum.

Seguidores fiéis imitam o comportamento vulgar e os gestos ofensivos. Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro mostrou que sua ignomínia não tem limites, o que deveria ser causa de profunda aflição e angústia para quem realmente se ocupa de preocupar-se com o Brasil.

Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e ajoelhou-se perante Trump. Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro viajou para o Chile e insultou as autoridades do país com seus comentários sobre a ditadura de Pinochet. Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro foi a Israel e disse a todos que o nazismo é de esquerda, imitando seu vergonhoso ministro das Relações Exteriores, para o profundo constrangimento internacional do país. Nenhuma dessas viagens trouxe qualquer ganho econômico para o Brasil ou mesmo alguma melhoria da imagem do país, a percepção de que há rumo bem traçado para os próximos anos. Nos últimos 100 dias, Bolsonaro permitiu que o Palácio do Planalto divulgasse vídeo abjeto e revisionista sobre a ditadura militar e sobre o golpe de 1964. Os macacos de auditório do Twitter — não tão numerosos, mas bastante barulhentos — rapidamente repercutiram a estupidez e a inominável ofensa às vítimas da opressão que o Brasil jamais condenou como fizeram outros países latino-americanos.

Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro questionou as estatísticas de desemprego como um liderzinho qualquer. Curioso será se resolver questionar o déficit da Previdência.

Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro nomeou um ministro despreparado para uma das pastas mais importantes do governo, a da Educação. Não é mistério para ninguém que o país padece quando o assunto é educação. A dificuldade do próprio presidente da República com as palavras é exemplo de nossas falências. O ministro despreparado foi corajosamente enquadrado pela jovem deputada de 25 anos, Tabata Amaral, formada em astrofísica e ciências políticas pela Universidade Harvard. Amaral foi o bálsamo para a aflição destes 100 dias, deixando entrever um pouquinho de esperança. A outra ministra despreparada, Damares Azul-Rosa Alves, não merece mais do que essa frase.

Nestes 100 dias de governo, Bolsonaro brigou com congressistas de seu próprio partido, de outros partidos, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi por ele repreendido algumas vezes ao não entender que o Congresso é poder democrático independente tão relevante quanto o Executivo — mas fora Bolsonaro quem elogiara Fujimori por ter o presidente peruano fechado o Congresso em 1992, inaugurando o autogolpe. Portanto, de democracia nada entende. Ao instalar o caos nas relações entre o Congresso e o Executivo, ao deixar ressabiados os parlamentares com quem terá de negociar a reforma da Previdência, fez de seu ministro da Economia o Sísifo tupiniquim. Guedes foi encarregado de empurrar as rochas da reforma ladeira acima, mas Bolsonaro haverá de assegurar que voltem ladeira abaixo, já que não entende que só ele pode respaldar politicamente o que muitos esperavam que fosse o principal feito de seu governo. E, mesmo que depois de tudo isso consiga aprovar a reforma da Previdência, restará fazer todo o resto para tirar 13,1 milhões de pessoas do desemprego, para melhorar a segurança do país, para socorrer os estados quebrados, para uma lista infindável de prioridades perdidas na balbúrdia dos 100 dias.

Nestes 100 dias, inflou-se a ideia de que basta a reforma da Previdência para o país voltar a crescer. Mas a Previdência é um ajuste fiscal e, como ajuste fiscal, contracionista no curto prazo. Essa verdade inconveniente e aflitiva está perdida em meio ao pensamento mágico das expectativas que empurrariam a economia.

Cem dias. Sem nada. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: Redescobrindo o centro

Não chegaríamos ao Estado mínimo, ideia ultrapassada, mas a um Estado mais enxuto e moderno

Já sabemos que o centro político implodiu não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Mesmo nos sistemas majoritariamente ou completamente bipartidários, como o Reino Unido e os EUA, partidos estão fragmentados pois as rupturas internas têm levado pedaços aos extremos. O caso mais eloquente é o do Reino Unido, onde não há consenso sobre o que quer que seja, enquanto todos observam atônitos a incansável novela do Brexit. A falta de centro no espectro político resulta, em parte, da destruição das regras de transitividade que sustentam qualquer reflexão racional: se eu prefiro a opção A à opção B e a opção B à opção C, então deveria preferir a opção A à opção C. Contudo, hoje, a transitividade já não vale. Quem prefere A à B e B à C prefere C à A. Quando isso acontece, não há possibilidade de encontrar formas de resgatar a racionalidade sobre qual se apoia o centro político.

Algo semelhante está acontecendo na economia: se a preferência é pelo Estado mínimo em vez do Estado que regula os mercados e se circunscreve a ser forte na área social e pelo Estado que regula os mercados e se circunscreve a ser forte na área social ao Estado desenvolvimentista, então dever-se-ia preferir o Estado mínimo ao desenvolvimentista. Mas, não é isso o que querem os brasileiros, como revelam as discussões sobre as reformas necessárias para o País. Paulo Guedes pode gostar de Estado mínimo mais do que qualquer outra coisa, mas o eleitorado que elegeu Bolsonaro está se lixando para essa discussão. O eleitorado que elegeu Bolsonaro quer ver redução dos 13,1 milhões de desempregados, quer pagar menos impostos, quer ter acesso a serviços públicos de alta qualidade, quer segurança, para não falar de vastidão de outros desejos que necessitam da participação ativa do Estado. Qual é, portanto, o centro de gravidade econômico que tem sido ignorado em prol da discussão sobre a reforma da Previdência – necessária, porém longe de ser bala de prata para quem é minimamente honesto sobre os problemas do Brasil?

Penso ser assim: não há dúvida de que o Estado tem tido papel oneroso para o investimento privado. Gastos mal geridos e dívida em ascensão pressionam a taxa de juros e reduzem o espaço para empreendedores. Para resolver isso, é preciso avaliar como se gasta – o Banco Mundial já tem extensa documentação sobre isso – e racionalizar as despesas, incluindo por uma reforma da Previdência sensata, que garanta equilíbrio com justiça social. É preciso também remover o Estado de certas atividades inclusive por meio de privatizações. Dar mais espaço para a atuação dos mercados fortalecendo o arsenal regulatório pois os mercados não são perfeitos deveria ser um dos focos da discussão. Não chegaríamos ao Estado mínimo, ideia ultrapassada, mas a um Estado mais enxuto e moderno, que não obstruísse a capacidade de investimento do mercado. Já na área social, não podemos prescindir de um Estado forte e bem equipado para lidar com as inúmeras desigualdades brasileiras. Precisamos de um Estado que garanta igualdade de oportunidades na educação e na saúde, que seja provedor de saneamento básico, que esteja preparado para enfrentar injustiças perenes como o racismo nas mais diversas esferas da vida pública e a disparidade de gêneros amplamente documentada – no Brasil e no mundo.

A concepção econômica do centro passa pelo reconhecimento de que o Estado como indutor do crescimento, como propulsor de políticas industriais, leva a resultados que podem ser ou subótimos ou absolutamente desastrosos, como vimos na era Dilma. Contudo, passa também pela percepção de que o mercado, por si, jamais foi instrumento para reduzir desigualdades, prover bens públicos, ou atuar para reduzir injustiças sociais que jamais foram adequadamente enfrentadas ao longo de décadas. Em resumo, o Estado deve ter mecanismos de monitoramento dos gastos para mantê-los eficazes e compatíveis com a estabilidade dos preços e os juros necessários para alcançá-la, precisa devolver atividades ao mercado e regulá-las adequadamente, e ser forte e atuante na área social. Deixando de lado a balbúrdia que tende a levar o debate para a troca de acusações, tal concepção do centro econômico nada tem de “direita” ou de “esquerda”, mas simplesmente parte de uma observação sobre o que é o Brasil e do que o País necessita.

Se todos estivéssemos pensando assim, talvez chegássemos à conclusão de que antes de sermos comunistas, esquerdopatas, de extrema-direita, ou bolsonaristas, somos pessoas que buscam desesperadamente o centro da discussão. Fica o apelo para que pessoas que compreendem essa necessidade unam-se para o bem do País.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: O golpe

Quem constituía as principais ameaças aos valores tradicionais e conservadores do país nos anos 60? Ora, os sindicatos, os intelectuais, os estudantes universitários e seus professores, alguns jornalistas.

O Golpe “Durante o fim de semana os urubus enfiaram-se pelas varandas da casa presidencial, desfizeram à bicada as redes de arame das janelas e remexeram com as asas o tempo estancado no interior e na madrugada de segunda-feira a cidade acordou do seu letargo de séculos com uma morna e mole brisa de morto grande e de apodrecida grandeza.”

Tinha o ditador sem nome de Gabriel García Márquez algo entre 107 e 232 anos, era doente e analfabeto e vivia em meio à decrepitude. Seus ministros, não os consultava para nada — à exceção do ministro da Saúde, por ser seu médico pessoal. A narrativa desvela um dos temas mais caros ao escritor colombiano: a solidão — em especial, a solidão do poder. Desvela também traições e vinganças, fraudes e mentiras, numa alegoria do autoritarismo na América Latina.

O outono do patriarca é obra lírica e densa, além de rico retrato das ditaduras latino-americanas. Eu pretendia utilizar o livro como gancho para um artigo sobre a Colômbia e a Venezuela, mais eis que vejo o presidente do Brasil exortar o ocorrido em 1964 e o ministro das Relações Exteriores declarar que não houve golpe naquele ano fatídico, mas sim um “movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura”. Ou seja, o ministro Ernesto não tem a menor dúvida de que uma ditadura se instalou no Brasil justamente para evitar uma ditadura. Fui atrás do ano em que nasceu o ministro — 1967, um ano antes do AI-5 e das atrocidades que seriam cometidas pela ditadura em nome de evitar a ditadura. Entendo que era Ernesto um bebê, uma criança, durante os Anos de Chumbo que marcaram o fim dos anos 60 e o início dos anos 70. Contudo, isso não o redime. Eu não era nascida em 1968 e considero o que ocorreu no Brasil em 1964 um golpe, gravíssimo atentado contra a democracia, derrocada dos direitos humanos. Estou bem longe de ser a única.

Resolvi reler a obra clássica de Thomas Skidmore, The politics of military rule in Brazil, 1964-1985. Para início de conversa — como muitos sabem —, o golpe ocorreu em 1º de abril, não em 31 de março. Antes tivesse sido mesmo mentira, como Bolsonaro e seu séquito de devotos alienados tentam empurrar goela abaixo do povo brasileiro. O fato é que, em 1963, estavam os militares e partes da sociedade civil convencidos de que o país caminhava para o socialismo que liquidaria os valores tradicionais da população.

Qualquer eco de marxismo cultural e ideologia de gênero — as modernidades introduzidas para refletir as velhas ideias de mais de cinco décadas atrás — não é mera coincidência. Bolsonaro e seu ministro das Relações Exteriores antiglobalista; Bolsonaro e seu ministro da Educação que quer expurgar o tal do marxismo cultural; Bolsonaro e sua ministra dos Direitos Humanos que ataca os movimentos feministas. Todos esses são exemplos do atavismo que tem o atual governo em relação a muito do que se passou no Brasil nos anos 60.

Em 1961, militares e partes da sociedade civil depositaram suas esperanças em Jânio Quadros, que com seu varre, varre, vassourinha representava a cruzada moral contra políticos inescrupulosos e corruptos — a corrupção não foi inventada pelo PT, que surpresa. Quadros, entretanto, era sujeito instável e dado a excentricidades. Não demorou para que perdesse prestígio, sobretudo ao decidir enfrentar o Congresso e acusá-lo de obstruir sua agenda legislativa. Não soa familiar por acaso.

Jânio Quadros renunciou, permitindo a ascensão de seu vice, João Goulart, do PTB, tratado com escárnio e desconfiança pela UDN de Carlos Lacerda e pelos próprios militares. A visita de João Goulart à China não ajudou a eliminar as teorias conspiratórias que acometiam os militares e seus apoiadores. Goulart foi acusado de ter cedido posições estratégicas no governo a “agentes do comunismo internacional”, e temia-se que ele pudesse infiltrar nas Forças Armadas “milícias comunistas”. Convencidos de que o Brasil caminhava inexoravelmente para um regime destrutivo em todos os aspectos, os militares entraram em ação. Houve o golpe. Golpe. Não movimento ou revolução.

Comemorar o golpe é uma afronta, uma obscenidade. Negar o golpe é, nas palavras de García Márquez, entrar “no automóvel fúnebre do progresso dentro da ordem, a limusina sonâmbula do primeiro século de paz, todos em bom estado sob a teia de aranha poeirenta e todos pintados com as cores da bandeira”. Vivemos o outono do Brasil.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: Presidentes minoritários e reformas

Bolsonaro cria ruído e está cercado de gente que gosta de fazer o mesmo, como comprar brigar inúteis

Presidentes minoritários têm sido há décadas a regra na América Latina, não a exceção. A exceção atual é o México de Andrés Manuel López Obrador e trata-se da única. Nos sistemas multipartidários e fragmentados que temos região afora, a prática para construir coalizões e consensos, sobretudo quando se pretende aprovar reformas de grande envergadura, é a de engajar-se naquilo que, no Brasil, nos acostumamos a chamar de toma lá dá cá. Em outros países, há outros nomes: na Colômbia, por exemplo, dá-se a isso a denominação de “mermelada”. Mesmo nos Estados Unidos, onde o sistema é nominalmente bipartidário – digo nominalmente pois, hoje, tanto republicanos quanto democratas estão internamente rachados – existe o “pork barrel politics”.

Toma lá dá cá, “mermelada”, e “pork barrel politics” significam todos mais ou menos a mesma coisa: o presidente oferece cargos a partidos “aliados” a fim de garantir a adesão à agenda que quer aprovar, e/ou disponibiliza recursos públicos para emendas parlamentares que favorecem políticos e sua base ou distrito – no caso em que o voto é distrital como nos EUA. Tais práticas dão margem a vários problemas. Quando cargos são alocados tendo como princípio a garantia de lealdade, ainda que temporária, as chances de que ministérios e agências governamentais sejam entregues a gente que não tem formação ou capacidade para exercer o cargo são elevadíssimas. Exemplos disso temos de sobra na história recente brasileira. Quando gastam-se recursos públicos para comprar a fidelidade dos parlamentares desperdiça-se muito dinheiro que poderia ser melhor alocado em outras áreas – de programas sociais a investimentos públicos.

A onda recente que varreu o mundo contra o modo “tradicional” de fazer política levou alguns líderes recém-eleitos na América Latina a se comprometer em acabar com a “mermelada”, ou com o que alguns chamam no Brasil de “velha política”. A ideia é auspiciosa e causa arroubos de esperança. Pena que na prática a tese não fique de pé por mais de par de meses, quiçá menos.

Iván Duque, o presidente colombiano eleito em meados de 2018, prometeu acabar com a “mermelada”. Nomeou técnicos para os seus principais ministérios sem qualquer consideração sobre os partidos aos quais pertenciam ou não – muitos não são filiados à agremiação alguma. Deixou cientistas políticos de cabelo em pé, mas agradou a população que nele votou. Dentre suas principais promessas de campanha estava a necessária reforma tributária para elevar a arrecadação. A Colômbia precisa urgentemente gerar recursos não só para atender as demandas regionais de territórios onde as Farc foram desmobilizadas pelo Acordo de Paz – e que, hoje, sofrem com a ausência de serviços públicos – como também para enfrentar a crise migratória da Venezuela. A Colômbia já recebeu cerca de 1,5 milhão de refugiados do país vizinho – esses em situação regularizada – e provavelmente outro milhão ou mais de pessoas em situação irregular, portanto não registradas. O problema tende a piorar com as incertezas que cercam o regime de Maduro, pressionando as contas públicas colombianas. Mas, mesmo em meio a tudo isso, Duque fracassou na tentativa de aprovar sua reforma tributária. Em vez da reforma ampla, ganhou migalhas do Congresso insatisfeito com o término da “mermelada”. Não surpreende que a popularidade de Duque, considerado um presidente frágil no país, tenha começado a cair.

No Brasil, Bolsonaro afirma que a “velha política” acabou, que não irá ceder às pressões do Congresso para aprovar a reforma da Previdência na qual ele já disse não acreditar muito. Bolsonaro é presidente mais fraco que Duque, já que seu partido não tem tradição ou força, ao contrário do par colombiano. Bolsonaro cria ruído e está cercado de gente que gosta de fazer o mesmo, como comprar brigas inúteis com o presidente da Câmara. Seu par colombiano sabe que sem “mermelada” a pior estratégia é brigar sem motivo com o Congresso. Duvido que Bolsonaro aprenda algo com seu par latino americano, ou com qualquer outra pessoa – o presidente não é afeito a muitas reflexões. Disso tudo o que fica é que o papo de “velha política” é conversa mole, o Congresso é o mesmo que sempre tivemos, voraz por benesses. Há momentos em que o realismo tem de prevalecer sobre o realismo tragi-mágico que nos impusemos. Não estou prendendo a respiração.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Sangue latino

O que dizer de um país que tenta levar adiante uma das mais importantes reformas econômicas para seu futuro enquanto imperam a desordem e a incansável balbúrdia do bolsonarismo?

Minha vida, meus mortos

Meus caminhos tortos

Sangue latino México, Argentina, Brasil, Equador. Separadamente, a Venezuela. A América Latina atravessa momento econômico — e político — bastante complicado. O risco sistêmico na região é, sem exageros, o mais elevado desde os anos 80. Não digo com isso que estamos prestes a testemunhar quebradeiras em série como naquela época, mas que a elevada vulnerabilidade de diferentes países resultante de caminhos tortos perseguidos no passado e no presente assusta.

Comecemos pelo México, onde a situação é fascinante e dramática em igual medida. Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO, como é conhecido, anda colocando em prática vários truques do populismo de esquerda que sempre foi característico da região em diferentes épocas. Transformou o palácio presidencial em museu e foi morar em um apartamento modesto.

Vendeu o avião presidencial e viaja de econômica em voos comerciais. Circula em automóvel modesto apenas com seu motorista e um guarda-costas. De segunda a sexta-feira se apresenta, das 7 até às 8 horas da manhã, para entrevistas coletivas com a imprensa, durante as quais estabelece o assunto da conversa e fala de forma simples para o povo que ele diz representar — não tuíta muito.

O povo, por enquanto, está gostando: AMLO foi eleito com 54% dos votos, mas as últimas pesquisas de opinião mostram que ele tem índice de 80% de aprovação. Ou seja, quem não votou em AMLO está satisfeito com o que tem visto. Enquanto isso, o mercado anda preocupado.

A Pemex, empresa estatal de petróleo, foi recentemente rebaixada pelas principais agências de risco internacionais em razão das políticas de AMLO para a empresa e para o setor. O presidente insiste em construir refinarias que muitos julgam custosas e ineficientes e prometeu durante a campanha desfazer as reformas de seu antecessor responsáveis pela abertura do setor de óleo e gás. A Pemex é, hoje, a empresa de petróleo mais endividada do planeta, posição já ocupada pela Petrobras. Após o rebaixamento da nota de risco da Pemex e dos alertas das agências sobre a nota de risco do México, AMLO decidiu atacar as mensageiras em vez de reverter as políticas, em clara atitude populista.

Em clara atitude populista, AMLO também prometeu expandir programas de assistência social cujos retornos são baixos e cujos custos para o Orçamento são elevados, contrariando parte de sua equipe econômica. Caso leve esses planos adiante, porá em risco a situação fiscal do México, que poderá vir a ser agravada por rebaixamentos adicionais da Pemex ou da nota soberana. Caminhos tortos.

A Argentina assumiu os pecados de Cristina e tenta desesperadamente correr contra o tempo, a recessão, a inflação. O programa de reformas apoiado pelo FMI está sendo implantado, mas até agora tem tido pouco efeito na contenção das altas de preços — a inflação anualizada na Argentina já supera os 30%.

Embora o pacote do FMI seja suficiente para cobrir as necessidades de financiamento externo do país em 2019, o mesmo não pode ser dito de 2020. As eleições de outubro permanecem encobertas por incertezas, embora o campo kirchnerista do peronismo ainda esteja desestruturado, o que tem ajudado Macri a manter seu nível de aprovação na faixa dos 40%, apesar da recessão e das pressões inflacionárias. O que importa, por ora, é não estar vencido.

O Brasil, o que dizer do Brasil e de seu ciclo deplorável de notícias envolvendo o presidente da República e seu círculo íntimo? Como acreditar que exista milagre que separe a política do Congresso da política dos escândalos em série que circundam a Presidência? Bolsonaro, alvo de críticas tanto do campo progressista quanto do campo conservador — não do campo ultraconservador —, está cada vez com mais cara de que jurou mentiras e de que seguirá sozinho.

O Brasil que rompe tratados e trai os ritos. Que quebra a lança e lança no espaço. Sempre o mesmo grito, sempre o mesmo desabafo.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: Moeda moderna?

Vale refletir mais antes de se aventurar pelo terreno pantanoso da monetização do déficit público

No meio acadêmico aflora um debate interessante sobre a natureza da moeda, o escopo das políticas macroeconômicas, e a capacidade de os governos se endividarem com poucas consequências concretas. O debate sobre a natureza da moeda já está conosco há algum tempo, desde que se percebeu que a política de juros muito baixos que ainda prevalece passados mais de 10 anos da crise financeira global não gerou pressões inflacionárias como se imaginava. Já o debate sobre as consequências da dívida pública voltou à tona após a publicação de artigo de Olivier Blanchard, que, como eu, trabalha no Peterson Institute for International Economics. O autor argumentou recentemente que os governos – alguns governos, não todos – podem ter uma capacidade de endividamento maior do que imaginávamos sem que isso cause problemas indesejáveis, como uma crise fiscal.

Aqui nos EUA, há quem esteja tentando usar o argumento de Blanchard para justificar o que hoje se conhece pelo nome de Modern Monetary Theory, ou MMT. Simplificando a teoria ao seu núcleo básico, ela afirma que governos capazes de emitir a sua própria moeda não podem falir. Portanto, a única restrição que impediria governos de elevar gastos para expandir a demanda doméstica e o crescimento é a inflação. Para um país que conviveu com mais de duas décadas de inflações altas e hiperinflação, o conceito é para lá de estranho. Já para o caso atual dos EUA, em que os juros permanecem baixos e foram nulos durante boa parte do período pós-crise sem que disso resultasse qualquer pressão inflacionária, há razões para talvez repensar como funciona a política monetária. Dito isso, a MMT não parece o melhor caminho por alguns pecados originais contidos na própria teoria.

Mas, antes, devo dizer o que ela tem de bom ou correto. A MMT afirma que a política monetária é indissociável da política fiscal em economias que emitem moedas fiduciárias. Isso porque a moeda fiduciária é uma nota promissória emitida pelo governo: quando o governo imprime uma nota de 1 real, a nota em si nada vale, isto é, não tem valor intrínseco como teria uma moeda de ouro. A nota de 1 real emitida pelo governo sinaliza que o governo se compromete a redimir o detentor da nota a totalidade desse valor nominal. O detentor aceitará a nota desde que tenha a confiança de que o governo lhe pagará integralmente – de forma indireta – o valor prometido. Estabelecida essa relação de confiança entre o governo e os demais participantes da economia, a moeda pode então ser usada como unidade de conta – a unidade em que preços e salários são cotados – assim como meio de troca. Como o lastro da moeda é a crença na capacidade de pagamento do governo, a política monetária e a política fiscal são gêmeas siamesas.

A palavra-chave acima é “crença”. A partir dessa palavra-chave é que a MMT começa a embaralhar as próprias pernas. Reza a MMT que se o governo emite sua própria moeda, ele pode sustentar déficits e dívidas sem qualquer restrição. O corolário disso é que o governo pode, sem prejuízo algum para si, financiar-se por meio da emissão de sua própria moeda. Mas, e se os detentores da moeda, ao observar déficits e dívidas crescentes, deixarem de acreditar na capacidade do governo de redimir o valor nominal daquilo que emite? E se as expectativas de inflação ante elevações do déficit e da dívida passarem a subir? Nesse caso, as expectativas desancoradas são justamente o reflexo de que as pessoas já não acreditam que a nota promissória do governo vale, descontada a inflação, a quantia que elas estariam satisfeitas em receber. Quando a crença se esvai, surge a restrição aos déficits crescentes que a MMT alega não existir. É por essa razão que o manejo prudente do déficit fiscal é visto como condição necessária, mas nem sempre suficiente, para respaldar a moeda e evitar quadros de alta inflação ou de hiperinflação como os que já tivemos no Brasil e em outros países da América Latina.

É compreensível que depois de a crise de 2008 expor as falhas da macroeconomia convencional muitos estejam empenhados em consertar as teorias e reaver conceitos. Nessa empreitada, fatalmente haverão de surgir boas e más ideias. A MMT é uma dessas modernidades que parte das premissas corretas para alcançar conclusões perigosas. Vale refletir mais antes de se aventurar pelo terreno pantanoso da monetização do déficit público.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Guerras industriais

O Brasil tem lições a dar ao mundo, com a experiência fracassada da política industrial do governo Dilma

As guerras comerciais, como a travada entre a China e os EUA, sempre suscitam bastante atenção. O protecionismo, ao expor rivalidades, é terreno fértil para especulações a respeito do impacto macroeconômico e dos desdobramentos geopolíticos, sobretudo quando os países envolvidos são as duas maiores economias do planeta. Já as guerras industriais, ou os embates entre políticas industriais, têm recebido muito menos atenção, ainda que os efeitos possam ser tão perigosos para a estabilidade global quanto o das guerras comerciais. O exemplo mais claro disso é o desprezo com que foi tratada a recente política industrial da Alemanha delineada pelo Ministro da Economia Peter Altmaier.

Há um mês, o ministério da econômica alemão publicou documento intitulado “Estratégia Nacional para a Política Industrial 2030”, claramente como uma resposta à política industrial chinesa conhecida como Made in China 2025 de Xi Jinping anunciada em 2015. A proposta chinesa pretende acelerar o crescimento da indústria tecnológica por meio de metas setoriais, subsídios e crédito direcionado que somam centenas de bilhões de dólares, e o apoio intensivo de empresas estatais.

Desde o anúncio, a política industrial chinesa tem suscitado muita preocupação entre países desenvolvidos pelos efeitos que pode vir a ter nos setores de alta tecnologia mundo afora. As ambições da China também são vistas com extrema desconfiança, já que as práticas para produzir os resultados pretendidos são opacas e podem aumentar substancialmente os riscos de roubo de propriedade intelectual. Foi em resposta a esses riscos que a Alemanha anunciou seu próprio plano, espécie de retaliação, ou estratégia defensiva, contra a China.

Antes de pincelar os pontos principais do plano alemão é importante ter em mente que Peter Altmaier não é um nacionalista ferrenho, tampouco membro de algum partido extremista. Ao contrário, ele é filiado ao partido de centro-direita da primeira-ministra Angela Merkel, o CDU. Contudo, o documento elaborado por ele e sua equipe contém altíssimo teor nacionalista.

Ao tecer diagnóstico de que a indústria alemã poderia ter tido desempenho melhor nos últimos anos e enfatizar que o país, ao contrário dos EUA e do Japão, pouco fez para alavancar os setores de tecnologia de ponta – como a robótica e a inteligência artificial – o documento enumera medidas para reverter esse quadro e introduzir a Alemanha como potência na “economia da internet”.

A proposta está estruturada em torno de cinco prioridades: defender a atividade industrial; exigir que as empresas europeias participem apenas das cadeias de valor europeias; promover campeões nacionais relaxando as leis de concorrência da União Europeia e lançando mão de crédito subsidiado, desonerações para setores específicos, além de outras medidas; defender a intervenção estatal para impedir que empresas locais sejam adquiridas por investidores estrangeiros; facilitar a intervenção direta do Estado na economia, com o objetivo de prover apoio financeiro e o desenvolvimento dos setores desejáveis.

O documento insiste que o livre comércio e o multilateralismo serão preservados, contudo, as prioridades elencadas indicam o oposto. Por exemplo, se as cadeias de valor europeias forem reservadas apenas para as empresas europeias, naturalmente barreiras ao comércio terão de ser erguidas – seja por meio de tarifas ou de outras medidas. A defesa de grandes campeões nacionais também exigiria não apenas o afrouxamento das políticas de concorrência, como possíveis entraves ao comércio e ao investimento internacionais, bem como a restrição para a aquisição de empresas locais por estrangeiros.

O cunho nacionalista da proposta para a nova política industrial alemã é inegável, uma vez que define o desempenho da economia do país europeu no futuro, em termos de uma corrida global pela supremacia industrial e tecnológica. Caso outros países avançados decidam seguir essa mesma linha, as chances de termos uma imensa balbúrdia mundial com consequências econômicas e geopolíticas altamente indesejáveis é enorme.

O Brasil tem lições a dar ao mundo com a experiência fracassada da política industrial do governo Dilma. Problemas fiscais, corrupção endêmica associada à promoção de campeões nacionais, crises econômicas, políticas e institucionais. Infelizmente, o mundo não está nos ouvindo, pois, nossa perda de relevância é contínua e a força do nacionalismo é arrebatadora.

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais / Johns Hopkins University

Monice De Bolle: Educando bolsonaristas

A má comunicação do governo e a desarticulação da base podem comprometer seriamente a reforma

Na semana passada, o governo apresentou uma boa proposta para a reforma da Previdência. Mais ambiciosa do que a de Temer para resolver os problemas de médio prazo das contas públicas, mais progressista do que a de Temer ao incluir alíquotas que aumentam de acordo com os salários, mais abrangente do que a de Temer ao incorporar Estados e municípios. Evidentemente, como em qualquer reforma dessa envergadura, há pontos para discussão e aprimoramento. Há também o receio de que o governo não tenha o traquejo necessário para evitar que a reforma seja substancialmente diluída. É sobre isso que pretendo tratar.

Bolsonaristas são um grupo heterogêneo dentro e fora do governo. Dentro há militares, ideólogos-religiosos e tecnocratas – mistura esquisita. Fora há ultraconservadores de direita, alguns religiosos outros não, gente que continua a ver fantasmas petistas por toda parte ainda que o partido esteja completamente desarticulado, e pessoas que simplesmente esperam do novo governo o necessário e urgente rumo para o País. Difícil achar muitos pontos em comum entre esses grupos, assim como é complicado encontrá-los dentro do governo. Dessas dificuldades e complicações surge, inevitavelmente, a necessidade de educar alguns – não todos – bolsonaristas.

Comecemos pelos ministros. O do Turismo tentou intimidar a Folha de S. Paulo após revelações comprometedoras, mas a liminar do cala a boca foi derrubada pela Justiça. Eis um bolsonarista cuja educação veio diretamente de um dos três Poderes da República. O ministro da Educação tentou emplacar o mote de campanha de Bolsonaro na cartilha das escolas, a ser repetido pelos alunos como autômatos todos os dias. Também tentou forçar a barra para que crianças e professores fossem filmados no ato de cantar o Hino Nacional. Nada contra o Hino Nacional – apesar do positivismo retumbante de sua letra, considero nosso hino belíssimo.

O problema é filmar crianças e adultos para que o Ministério da Educação pudesse agir como um big brother orwelliano. Não emplacou. A sociedade se manifestou de várias formas, inclusive por meio das redes sociais, o atual quinto poder da República Bolsonarista. O MEC foi obrigado a recuar da ordem que descumpriria vários artigos da Constituição, conforme alertaram especialistas. O ministro ideólogo de Bolsonaro foi educado de forma rápida e contundente. O ministro do Meio Ambiente bem que tentou esvaziar as notícias sobre seus fictícios diplomas acadêmicos. O quinto poder não permitiu, dando-lhe educação exemplar. O ministro das Relações Exteriores, assanhado com a possibilidade de se aproximar dos EUA dando declarações estapafúrdias sobre a Venezuela e a Coreia do Norte foi velozmente desautorizado pelos generais – esse anda recebendo educação dia sim, outro também. Aguardamos o aprendizado de Ernesto.

Tudo isso e mais alguma coisa – porque sempre tem mais alguma coisa – aconteceu em momento crítico, quando as atenções deveriam estar voltadas para a reforma da Previdência. Não à toa, Rodrigo Maia soltou advertência: a má comunicação do governo e a desarticulação da base podem comprometer seriamente a reforma. Sobretudo se o País continuar a perder tempo com os devaneios de alguns de seus Bolsonaristas.

Nas redes sociais repete-se algo já visto na era petista. Em vez de as pessoas estarem concentradas em algum debate – bobo, raso, ou sério – sobre a reforma da Previdência, há profusão de xingamentos, intimidações, e até ameaças. Fui alvo disso recentemente. A educação dispensada não foi difícil. Afinal, em tempos de internet, certos bolsonaristas ou direitistas extremados assanhados podem até acreditar que são anônimos. Mas a internet é uma maravilha. Por lá, nada se perde e tudo se descobre, inclusive identidades de quem se acha protegido atrás de avatares e monitores de computador. O quinto poder da República, mais do que os outros, vale igualmente para todos.

Portanto, deixo o recado. Podemos perder todo o tempo do mundo educando os bolsonaristas que se acham os donos do Brasil – não são todos. Ou, podemos aprovar uma boa reforma da Previdência. Alea Jacta Est.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Selva!

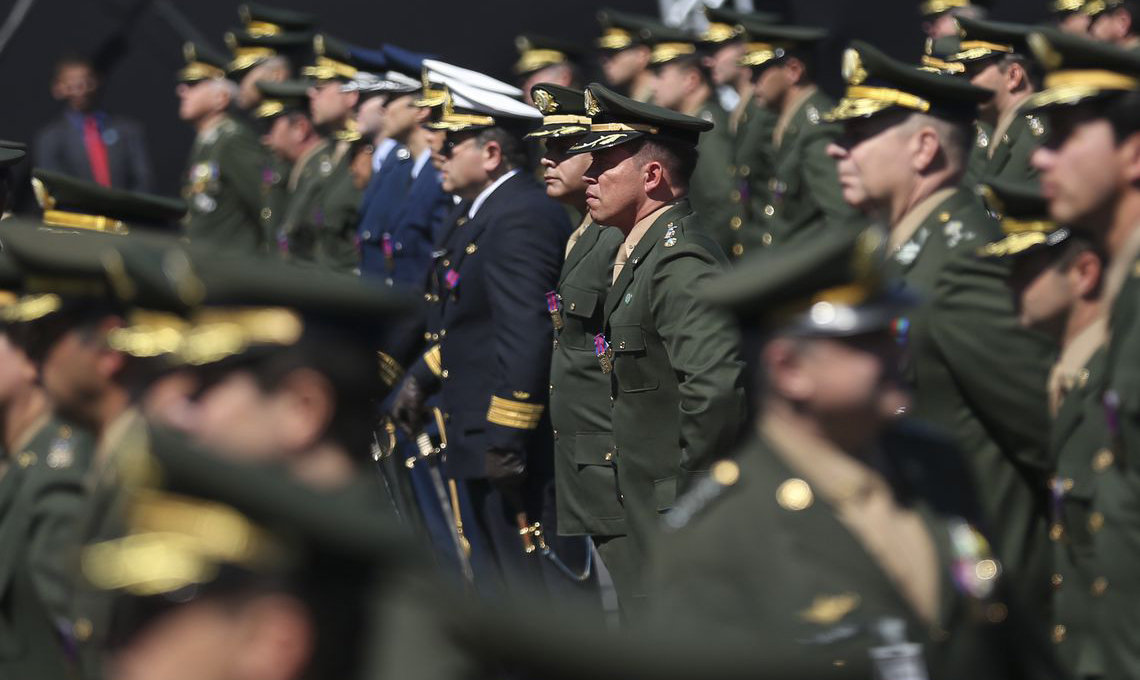

Há cerca de uma centena de pessoas com origem nas Forças Armadas atuando em cargos decisórios

“Seguindo a determinação de transparência e responsabilidade com os recursos públicos, prioridade em nosso governo, a ministra Damares Alves realizará auditoria dos benefícios suspeitos concedidos a ‘vítimas da ditadura’ nos últimos anos pela Comissão da Anistia”. Assim determinou o presidente Jair Bolsonaro, agora em pleno exercício de suas funções em Brasília, por decreto no Twitter. Embora seu ministro Paulo Guedes esteja empenhado na reforma da Previdência, esse sim o verdadeiro compromisso com a transparência e com os recursos públicos, o presidente escolheu enfatizar a caça às bruxas da ministra pastora. Ironia pouca é bobagem.

Vejam as palavras escolhidas pelo capitão da brigada democrática brasileira composta por generais de estrelas variadas: os benefícios concedidos são suspeitos. As vítimas da ditadura estão entre aspas, supostamente ou porque não são consideradas vítimas ou porque não houve ditadura no País como afirmam os revisionistas cuja cautela se foi após a vitória de Jair. Será Damares, a ministra pastora que advertiu famílias com filhas para deixarem o Brasil em clara demonstração de que não confia lá muito na capacidade do governo para o qual trabalha de entregar promessas de campanha no âmbito do combate ao crime e à violência, a encarregada de dar maior transparência e credibilidade aos recursos públicos perseguindo vítimas da ditadura. Apenas para sublinhar fatos, o Brasil teve ditadura e vítimas da dita cuja.

São tuítes decreto como esse que ganham imensa atenção nas redes sociais. Referências à reforma da Previdência não têm lá muita graça. Estados brasileiros que declararam recentemente calamidade financeira tampouco são merecedores de atenção. Legal mesmo é ver o filho de Bolsonaro brigar abertamente no Twitter com o presidente da sigla que ainda ocupa, fritando-o antes que o pai pudesse emitir palavra. A lavação de roupa suja da semana passada que terminou com a saída de Gustavo Bebianno do governo junto com as novas atribuições de Damares deixam claro que as urgências do governo Bolsonaro passam bem longe do ajuste das contas públicas brasileiras sem o qual os sonhos do mercado financeiro e, mais do que isso, de milhões de brasileiros não se concretizaram assim tão facilmente. Bolsonaro já deu sinais de sobra de que prefere as intrigas às medidas, talvez porque não entenda muita coisa de medidas, sobretudo as econômicas como ele próprio já admitira.

Deturpadas as urgências, segue a ocupação militar do governo Bolsonaro apresentando inovação inédita na América Latina: com 8 ministros generais, incluindo o general Floriano Peixoto instalado no cargo de Bebianno, o Brasil é o primeiro país da região a formar um governo militar democraticamente eleito. Ou melhor, um governo militar-cristão. Afinal, comecei esse artigo com Damares e vi a foto deslumbrante do Twitter com os três ministros ferrenhamente religiosos quase abraçados – o trio Damares-Ernesto-Ricardo.

De acordo com o jornal gaúcho Zero Hora, há cerca de uma centena de pessoas com origem nas Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro. Atuam em cargos decisórios de primeiro escalão, em gerências na Petrobrás, Eletrobrás, e Zona Franca de Manaus, além da gestão de recursos hospitalares, segurança pública e por aí vai. O Exército concentra o maior número de cargos nos três escalões, segundo o Zero Hora. Há 29 oficiais-superiores com patente acima da do presidente: 18 generais e 11 coronéis. Não por acaso, as redes sociais já nos ensinam saudações militares que qualquer civil, hoje, deveria saber para não ser alvo de chacotas ou ataques pessoais. A utilizada na semana passada por Bolsonaro para saudar seu vice-presidente, algoz de seus filhos ambiciosos, é uma delas. Selva!

Selva, leitores! Esse, afinal, é o Brasil que herdamos das urnas em 2018. Na selva, será mais complicado do que se imagina fazer as reformas de que o Brasil necessita, mais difícil será crescer em ritmo suficiente para reduzir rapidamente o desemprego. Mas, isso não importa. O que importa é observar de perto os protagonistas do reality show Survivor com tonalidades unicamente tupiniquins.

*Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Monica De Bolle: Engulam os generais

Os generais sabem que Bolsonaro não foi eleito para ficar atacando marxismo cultural, ideologia de gênero, doutrinação ideológica nas escolas e tantos outros espantalhos mais.

Engula os generais Lembro-me bem de frase que era repetida à exaustão após o impeachment de Dilma Rousseff por aqueles que não estavam exatamente satisfeitos com a posse do vice-presidente:

“Temer é o que temos para o jantar”. Essa ladainha era repetida constantemente nas redes sociais para contrapor qualquer argumento que criticasse — de forma construtiva ou não — o governo que se instalava. O pessoal que aceitou jantar Temer nos últimos dois anos não percebeu bem que a ida do vice de Dilma para o governo, sobretudo enroscado como estava com alegações diversas de envolvimento em esquemas de corrupção, acabou por implodir o centro político no Brasil, abrindo espaço para Bolsonaro. Quem jantou Temer e, querendo ou não, pôs na Presidência da República representante do baixo clero carregado de ideologia torpe não pode agora se dar ao luxo de não gostar da atuação dos generais, sobretudo do vice-presidente Hamilton Mourão.

Do leito do hospital, Jair Bolsonaro tuíta bobagens sem parar. “A doutrinação ideológica nas instituições de ensino forma militantes políticos e não cidadãos de bom senso e preparados para o mercado de trabalho. É preciso quebrar essa espinha para o futuro saudável do Brasil. Tire suas conclusões:”. Em seguida, aparece um vídeo de um minuto em que alunos-manifestantes cantam “Ele não” ao som de “Bella ciao”, enquanto dois formandos abrem uma faixa com os dizeres: “Fascistas, racistas, machistas e homofóbicos não passarão”.

Difícil entender por que condenar racistas, fascistas, machistas e homofóbicos seria a tal da doutrinação ideológica das instituições de ensino à qual se refere o capitão-presidente. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ícone do ultraconservadorismo de botequim cultivado por Bolsonaro e seus filhos, fala, em visita aos Estados Unidos, que o “socialismo do século XXI representado por Maduro na Venezuela está ruindo”.

Para quem sabe um pouquinho do que se passa na Venezuela, já está mais do que claro que o regime que lá está não é socialista, comunista ou qualquer outra coisa que tenha um mínimo de conotação ideológica. Trata-se de uma ditadura criminosa, de um narco-Estado ocupado pelo crime organizado, por organizações terroristas — o Hezbollah tem presença na Venezuela —, por infiltrados da Coreia do Norte, da Turquia, da Rússia. Maduro ainda não caiu porque seu regime está sustentado por esse conjunto pérfido.

Os generais sabem que Ernesto Araújo não conhece a fundo a situação da Venezuela, ao contrário do general Mourão, que lá morou nos anos 2000. Sabem também que mudar a embaixada brasileira para Jerusalém e outras bobagens provenientes do guru cujo nome não merece citação podem trazer imensos prejuízos ao Brasil. Os generais, gostem ou não, é o que há de disciplina e competência no governo Bolsonaro. São eles os únicos que entenderam que os eleitores que levaram Bolsonaro ao poder não estão unidos em torno da agenda abestalhada de Damares ou de Vélez Rodríguez.

Gostem ou não, a chance que o Brasil tem de pôr em prática uma agenda razoável para a política externa e para a economia passa pelo crivo dos generais, representantes da instituição que sobrou após a achincalhação do Executivo, do Legislativo e também de partes do Poder Judiciário nos últimos anos promovida pela aliança entre o PT e o PMDB. Aliança que teve, também, a participação do PSDB minguante e de outros partidos políticos. Gostem ou não, o Brasil só terá chances de sair do atoleiro de curto prazo com os militares à frente das principais decisões do país.

Não gostaram? Temem o que pode significar no futuro militares no poder pela via democrática? Pois essa é a herança de ter jantado Temer e apoiado Bolsonaro sem dar qualquer chance a um dos diversos candidatos de centro durante o primeiro turno das eleições. Como diria Zagallo, jantaram Temer, agora engulam os generais.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics