Monica de Bolle

Monica de Bolle: Biden brasileiro?

Nas últimas semanas tenho escrito sobre o que ocorre nos Estados Unidos sob a liderança de Joe Biden. Para quem vive aqui, vê e sente as mudanças, inclusive no cotidiano, a transformação é extraordinária. Em poucos meses, os Estados Unidos deixaram de ser o país com a pandemia mais descontrolada no mundo para estar entre aqueles que, em breve, deixarão para trás os piores temores em relação à saúde pública e à economia. Alguns estados já atingiram a marca de mais de 70% de vacinados com ao menos uma dose dos imunizantes em uso; outros logo alcançarão esse patamar. Em Washington D.C., há uma sensação palpável de alívio: escolas estão reabrindo, as restrições mais duras estão sendo gradualmente removidas, as pessoas sentem que podem voltar a viver. É claro que há hesitação vacinal, um dos motivos que explica a falácia de se pensar em imunidade de rebanho. Mas, apesar desse grupo, em poucos meses o país estará em condições de deixar para trás o pior da pandemia.

Além de ter conseguido entregar esse resultado no tempo prometido, o governo Biden também montou uma agenda notável de reconstrução da economia e do investimento no país. Como expliquei em artigos anteriores, a agenda Biden não rompe com o passado dos EUA, com a tradição do envolvimento do Estado no desenvolvimento de longo prazo do país. Ao contrário, os planos anunciados e parcialmente aprovados resgatam essa tradição, com a novidade de orientá-la para as pessoas, sobretudo as mais pobres e vulneráveis. Como também já escrevi por aqui, não tem sentido afirmar que, por isso, Biden se tornou um radical de esquerda. Na coluna publicada na edição passada apresentei uma reflexão sobre como Biden está reposicionando as disputas políticas em uma democracia madura e fazendo algo que poucos no Brasil conseguem compreender: removendo o protagonismo da economia como definidora do que é ou não democrático e entregando esse papel novamente à política. Enquanto Biden articula sua agenda reconhecendo os conflitos como centrais para o bom funcionamento de qualquer democracia, o partido Republicano se aproxima rapidamente de uma fratura possivelmente irreversível. A expulsão da deputada Liz Cheney — ferrenha opositora de Trump e filha do ex-presidente Dick Cheney — da posição de liderança e prestígio que teve no partido revela aquilo que já se sabia: Trump foi um golpe de misericórdia para os Republicanos.

Em 2022, haverá eleições legislativas. Com o Partido Republicano rachado e a agenda de Biden a pleno vapor, para não falar do sucesso no controle da pandemia e de todas as suas repercussões — notavelmente, a recuperação econômica —, o campo parece aberto aos democratas. Ainda que existam desavenças intrapartidárias sobre várias questões, elas em nada se comparam à crise existencial dos republicanos. E aí está a razão de ser de Biden ter se tornado o 46º presidente americano: as fraturas, o desarranjo, os desmandos de quatro anos de Trump. Mas Trump não é comparável a Bolsonaro, a não ser de forma extremamente superficial. O dano que causou ao Partido Republicano não tem equivalente no sistema político brasileiro. As origens das disputas entre republicanos de diferentes linhagens e democratas não tem paralelos no Brasil.

Não há um “Biden brasileiro”. Insistir nesse raciocínio, com a apresentação de nomes supostamente mais centristas à direita, à esquerda e mesmo ao que, no Brasil, entende-se por centro é uma perda de tempo tremenda.

Esse tempo deveria estar sendo empregado para buscar soluções imediatas, de médio e de longo prazo para um país destroçado.

De acordo com as pesquisas de opinião, Bolsonaro se mantém com cerca de 40% de aprovação. Nas disputas simuladas com outros candidatos presumidos, Bolsonaro mantém a liderança. A exceção? A exceção é aquilo que parte do Brasil se recusa a reconhecer: Lula. Lula, goste-se ou não, não é Bolsonaro. Podem ser polos opostos, porque Lula não é Bolsonaro, e por isso mesmo não se equivalem: insistir em sua equivalência é uma fantasia besta, outra perda de tempo. Por outro lado, se foi o antilulismo que pariu o bolsonarismo, não deixa de ser interessante que a única via que se apresenta como viável hoje seja o caminho contrário.

Antes que cause terror e espanto entre os leitores, explico: o que escrevi é mera constatação daquilo que vejo com o benefício da distância. Não é apoio ou rejeição. É tão somente uma tentativa de eliminar as fantasias que impedem que se veja com clareza em que o Brasil se transformou. Biden brasileiro? Balela.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Fonte:

Época

https://epoca.globo.com/monica-de-bolle/biden-brasileiro-1-25016297

Monica de Bolle: A reconstrução dos EUA com Joe Biden é um nó na cabeça dos “liberais à brasileira”

Muito se tem falado e escrito no Brasil, com lentes brasileiras, sobre o Governo Biden e seus planos. Contudo, e isso não é novidade, tais lentes distorcem e deturpam ao fazerem ver um país que não existe e jamais existiu. Conta-se, por exemplo, uma história no Brasil de que o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu pelo papel preponderante da iniciativa privada. Não há ideia mais errada do que essa para quem conhece a história deste país em que vivo há mais tempo do que no Brasil e no qual finquei as bases da minha carreira como economista, a qual passa hoje por uma espécie de transição. Os EUA sempre viram no Estado o papel de indutor do desenvolvimento de longo prazo. Não se trata da visão nacional-desenvolvimentista da América Latina, tampouco pode ser compreendida com lentes sulistas. O desenvolvimento norte-americano e a atuação do Estado têm contextos, texturas, estruturas e história próprios.

Pode ser uma história pouco contada no Brasil aquela segundo a qual os EUA se industrializaram por meio de políticas de substituição de importações e muitas práticas protecionistas inspiradas na obra de 1791 do primeiro secretário do Tesouro norte-americano, Alexander Hamilton. Em seu Report on the subject of manufactures, Hamilton delineou os conceitos de indústria nascente e apoio estatal, que, mais tarde, influenciariam não apenas a industrialização de seu país, mas a da Alemanha, a do Japão, a da França, chegando à América Latina nos anos 1930, quarenta e cinquenta. A obra de Raúl Prebisch e o que ficou conhecido como pensamento Cepalino cita Hamilton recorrentemente, e não é por acaso.

O Estado indutor norte-americano seria revisto e reinventado ao longo de toda a história, passando pela corrida espacial da Guerra Fria, o surgimento da Internet, o desenvolvimento do setor de tecnologia, sobretudo o de bioteconologia, que tanta relevância tem tido na atual pandemia. Para que as vacinas gênicas, as mais sofisticadas contra covid-19, saíssem dos laboratórios para os nossos braços, o Governo de Donald Trump fez a enorme Operação Warp Speed. Logo, no mundo real se deu o contrário do que sustenta o ministro da Economia brasileiro, e não haveria Moderna ou Pfizer sem a atuação vultosa do Estado.

Então entra em cena o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Muitos no Brasil têm interpretado os planos de Biden como uma ruptura em relação ao passado, seja o passado recente, seja o longínquo. Também entendo que há ruptura; mas penso não ser a que imaginam. A ruptura que se deu nas eleições de 2020 foi a passagem de um país liderado por uma pessoa despreparada para o cargo e com instintos nitidamente autoritários para outra com largo, orgulhosamente reclamado histórico político e um democrata, não somente pelo nome do partido ao qual pertence. Quanto ao resto, não há rompimento: os planos de Biden, vulgarmente apelidados de “Bidenomics”, são profundamente marcados pela tradição norte-americana do Estado indutor. Há, sim, diferenças marcantes, que reanimam essa tradição.

Os planos de Biden, literalmente trilionários, compreendem o American Rescue Plan, o American Jobs Plan e o American Families Plan. Todos eles aparecem em destaque no site da Casa Branca, em que são apresentados de forma clara e resumida, com acesso à integra do documento e convite a compartilhar como a política econômica lhe pode ajudar. Para entender melhor essa política, tomemos o American Families Plan, o seu segundo. Trata-se, como disse a Casa Branca, de um plano de “infraestrutura humana”, isto é, de uma agenda que parte do foco nas pessoas, em particular, das famílias, para dar forma a um Estado de Bem-Estar Social. Lembro aqui que, entre as economias maduras, os EUA são o único país que não têm as redes de proteção social robustas, como seus pares europeus. O nome do plano toma as famílias como elo de articulação das políticas de redistribuição de renda. A escolha reflete a percepção compartilhada de que a família é a unidade de cuidado por definição na sociedade norte-americana, como também é, por sinal, no Brasil.

O que saltar a olhos de “liberais à brasileira” como excessivo é o entendimento de que, quando as desigualdades são demasiadas, políticas incrementais de proteção social não resolvem os problemas econômicos, sociais, e políticos. Primeiro, para equacioná-los pode ser importante ter um horizonte de igualdade, a qual é inalcançável, mas nem por isso precisa deixar de ser buscada. Sua busca pode criar condições que tornam a liberdade possível. Segundo, políticas incrementais dificilmente têm o condão de reconstituir um senso de união nacional, de identidade comum, em sociedades extremamente fragmentadas e polarizadas. Quando Biden falava em unificação durante a campanha, a necessidade da ousadia estava explícita. Não viu quem não quis, ou quem não soube interpretar por desconhecimento. É realmente muito difícil entender os Estados Unidos e suas contradições quando não se vive no país: a máxima de Tom Jobim sobre os principiantes e seus olhares não vale apenas para o Brasil.

Tenho visto gente no Brasil dizer com grande confiança que a agenda de Biden está fadada ao fracasso no Congresso. A afirmação se baseia no fato de que os democratas têm uma maioria muito estreita no Congresso, sobretudo no Senado. Mas, novamente, essa é uma visão equivocada sobre as transformações que acometeram os partidos políticos daqui, especialmente o partido Republicano. Sob Trump, o partido Republicano deixou de ser aquele que defendia a “responsabilidade fiscal” na representação de déficits e dívida baixos. As reduções tributárias de Trump e os aumentos de despesas em 2017 levaram os EUA ao maior déficit em décadas, e esse cenário se produziu com o aval dos Republicanos no geral e, em particular, dos Republicanos mais tradicionais, como os Senadores Mitch McConnell e Lindsey Graham. Tivesse Trump sido um político mais dedicado, teria conseguido emplacar seu próprio plano de infraestrutura, no valor de 1,5 trilhão de dólares, alardeado por Steve Bannon durante a campanha de 2016 e tantas vezes mencionado nos anos trumpistas. É curioso que algumas pessoas tenham escolhido apagar isso de suas memórias.

O partido Republicano, hoje, tem dificuldades de enfrentar agendas que preveem grandes despesas, sobretudo se essas despesas forem facilmente sentidas e compreendidas pelas pessoas, pelas famílias. A aprovação de Trump subiu no início da pandemia quando seu pacote de assistência passou no Congresso, assim como a de Biden aumentou desde o início de seu Governo, mesmo o país estando muito dividido. Aqui nos Estados Unidos há eleições a cada dois anos: no ano que vem haverá eleições legislativas. O custo para os Republicanos poderá ser alto caso eles rejeitem por completo a agenda de Biden ―e o partido sabe disso. É claro que os Republicanos haverão de se opor aos aumentos de tributação sobre corporações, os mais ricos, os ganhos de capitais, que devem financiar parcialmente os ambiciosos planos. Porém, apostar no fracasso da agenda Biden é nada entender do que aconteceu com os Republicanos e com os Democratas nos últimos quatro anos. Enquanto Republicanos buscam novos caminhos e narrativas políticas, Democratas se reinventaram a partir de algumas noções básicas de justiça social. Sim, básicas, pois os democratas mais à esquerda estão muito longe daquilo que brasileiros consideram ser “de esquerda”.

Com Biden, os Estados Unidos estão fazendo aquilo que sempre fizeram de melhor: se reimaginando e reiventando. Por certo, há lições aí para o Brasil. Mas elas estão longe de ser o que tantos regurgitam nos jornais ou na TV.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins, pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics e mestranda em Imunologia e Microbiologia na Georgetown University.

Fonte:

El País

Monica de Bolle: Sociedades que se movem

O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça

Há sociedades que se movem em direção ao novo, há sociedades que parecem não sair do lugar, e há aquelas que se movem em direção ao passado. Sim, imaginação. A abertura para o novo e para as mudanças que ele pode trazer exigem imaginação. Um dia se imaginou que o homem chegaria à lua. Ao longo da pandemia, o esforço de combatê-la e de pensar no que sobreviria exigiu imaginação. Aqui nos Estados Unidos o trabalho da imaginação esteve presente ao longo da campanha de Joe Biden, em sua vitória, durante o turbulento período de transição, e continua presente quatro meses depois do início de seu governo.

Imaginou-se que o país seria capaz de imunizar rapidamente a população em alguns meses utilizando as vacinas mais sofisticadas do mundo. Estamos a um par de meses de conseguir fazê-lo. Imaginou-se que o debate sobre clima e meio ambiente se tornaria central na reorganização das políticas públicas. O Plano Biden está aí para mostrar que também isso foi possível, a despeito do que venha a ocorrer durante as discussões no Congresso. Imaginou-se que a retomada econômica viria com a criação de empregos e com o apoio aos mais vulneráveis. Novamente, o pacote aprovado no início de 2021 tem como princípio norteador a ajuda aos mais pobres. Imaginou-se que seria possível começar a enfrentar o racismo e a violência policial contra os negros. No dia 20 de abril, o policial que ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd a ponto de esmagá-lo e asfixiá-lo foi condenado por seus crimes. Não é mais do que um início, como muitos têm enfatizado. Mas, para quem vive aqui nos Estados Unidos e é testemunha do que se passa a toda hora com a comunidade negra, a esperança é palpável. Para quem viveu os anos Trump, mais ainda.

O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça. Nesse caso em especial, a justiça se realizou como fruto das interações de instituições e sociedade, em particular, da ação social como forma de atualizar o caráter republicano das instituições. Sabemos que o tempo das instituições é demorado e que a questão do racismo nos Estados Unidos é, como no Brasil, estrutural, portanto de longa duração. Mas essa arquitetura estruturante das relações que é o racismo foi desafiada, no caso do homicídio de George Floyd, pelo tempo célere das novas tecnologias comunicacionais, as quais parecem naturalmente incorporadas à vida dos mais jovens. O assassinato foi gravado por uma menina que empunhava um telefone celular e que, durante os nove minutos de agonia, captou cada instante da vida que escapava de Floyd por força do joelho do policial. O policial, em determinado momento, parece sorrir para a câmara enquanto praticava o mortífero ato.

O vídeo de nove minutos que registrou o homicídio rodou o mundo e despertou reações de solidariedade. Essa circulação ampla tornou George Floyd um ícone global da violência policial contra os negros em particular, mas também contra outras raças. A solidariedade que sobreveio de ser testemunha da agonia da vítima, de seu sofrimento intenso, de sua declaração “não consigo respirar” durante uma pandemia em que tantos se viram asfixiados, dos momentos finais em que chamou sua mãe, transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos. Testemunhamos ações de protesto em todo o mundo e elas também perduraram nos Estados Unidos. Tudo isso torna possível dar passos além da imaginação rumo ao aperfeiçoamento do caráter republicano das instituições. O júri que condenou Derek Chauvin era composto de seis pessoas brancas. Seis pessoas brancas que não titubearam em declará-lo culpado pelos três crimes que lhe foram imputados.

O novo que vem pela realização da justiça e pela atualização das instituições a partir da ação social movida pela imaginação e pelo sentimento é particularmente interessante.

Ele suscita muitas reflexões sobre como os caminhos para o novo podem ser percorridos no Brasil. O que não falta em nosso país são injustiças e mobilizações para demandar a implementação de direitos. O que parece nos faltar é a imaginação e a crença de que a ação social é, sim, capaz de moldar instituições, ainda que elas se mostrem engessadas e cada vez menos preocupadas com o bem-estar da população.

A movimentação por um país que enxerga na justiça o caminho para o que é novo começa agora. Que entregue bons frutos em 2022.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: Pensar o Brasil é largar os corrimões

Visto de longe e de perto, o Brasil dos economistas e da imprensa tradicional permanece preso a dogmas

O título desse artigo serve para o mundo: para dar conta do mundo, é preciso soltar os corrimões. Pensar sem corrimões é das imagens de Hannah Arendt que mais gosto, embora, como outras metáforas e conceitos da autora, tenha se tornado um pouco banal nos nossos tempos. O ato de pensar, isto é, de refletir com distanciamento, mas também com sensibilidade, precisa ser livre. Se não for livre, caso precise de muletas ou de limites pré-estabelecidos, não será pensamento. O pensamento precisa da liberdade porque, ao pensar, nós nos movemos. Há muito me debato com os limites do pensamento no Brasil. O livre pensar não parece ser do gosto nacional. As pessoas exercitam algo que não é bem pensamento, mas reflexões circunscritas, que têm lugar dentro de espaços convenientes e coniventes. Vozes são uníssonas e debate não há.

Deixei o Brasil em 2014. Naquela época, já escrevia e participava do debate público havia alguns anos. Também já havia ficado claro para mim que vozes dissonantes incomodavam mais do que deveriam, se os discordantes as quisessem ouvir. Nessa época, eu não era uma voz dissonante. Não viria a sê-lo até 2016, quando passei a criticar a política econômica de Temer. Até então, havia criticado a política econômica de Dilma, algo que se encaixava perfeitamente nos limites aceitos pela economia tradicional, tal qual praticada no Brasil. Dessas críticas resultou um livro, Como matar a borboleta azul: uma crônica da era Dilma. Por ter sido publicado em 2016, ano do impeachment, muitos o interpretam equivocadamente até hoje. Não tratei de escrever um livro sobre por que Dilma deveria sofrer impeachment, que considero um dos maiores erros que cometemos. O livro trata das políticas econômicas de seu governo e afirma desde o início que, apesar de bem-intencionadas, elas foram mal pensadas e mal elaboradas. Penso do mesmo modo até hoje e vejo no impeachment algo que tem nos custado muito. A reflexão sobre as políticas econômicas não é incompatível com minha visão sobre a remoção forçada de Dilma, o que na época chamei de “impeachment de coalizão”.

Quando Temer assumiu e apresentou de afogadilho reformas que precisavam de maior aprofundamento para não criar enormes problemas para o país, eu o critiquei. O maior erro cometido no governo Temer – e escrevi vários artigos sobre o assunto em 2016 – foi a criação do teto de gastos. O erro não é pela ideia de teto de gastos. O teto é uma regra fiscal como qualquer outra e há vasta documentação sobre seu uso em diversos países na literatura. O problema do teto aprovado naquele ano é que a medida foi mal desenhada de princípio: jogou o ônus do ajuste para além do governo Temer e instituiu uma regra excessivamente rígida, que ia de encontro às garantias constitucionais das despesas com a saúde e a educação. Nessa época o teto virou fetiche dos economistas de linha tradicional à brasileira, e, como voz dissonante, comecei a ser criticada. Mas eu não tinha muita visibilidade, de modo que ainda há quem acredite que eu tenha sido árdua defensora do teto roto. Paciência.

Em 2017, mantive minhas colunas no Brasil, mas passei a escrever mais sobre o meu trabalho no Peterson Institute for International Economics. Não havia muito o que dizer sobre o Brasil e eu estava mais interessada no que se passava aqui nos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump e as tratativas para o Brexit. Voltei ao debate nacional em 2018 por ocasião da eleição que deu a Presidência a Jair Bolsonaro, uma catástrofe previsível que tantos insistem em negar, talvez por vergonha, talvez por falta dela. Contudo, só fui me envolver mesmo com o Brasil no último ano.

Logo após os primeiros sinais da pandemia comecei a pensar como o Brasil seria afetado e quais seriam as medidas para enfrentar a inevitável crise econômica que sobreviria da crise de saúde pública. Ativei um canal que tinha no YouTube, mas que não usava, para falar sobre economia e saúde e ajudar a orientar as pessoas. Os brasileiros se mostravam bastante perdidos em relação ao que estava acontecendo e desorientados quanto ao que fazer. A partir do conteúdo desenvolvido no canal publiquei um livro chamado Ruptura (Rio de Janeiro: Intrínseca), em meados de 2020.

O livro reúne reflexões variadas e recomendações de política pública. Em sua página 71 algumas recomendações foram resumidas assim: “(a) um suplemento emergencial imediato do benefício do Bolsa Família em pelo menos 50%; (b) a instituição de uma renda básica mensal no valor de R$ 500 para todos os registrados no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família; (c) a abertura de R$ 50 bilhões em créditos extraordinários para a saúde, com a possibilidade de se aumentar esse montante; (d) aprovação do seguro-desemprego com maior flexibilidade e celeridade; (e) recursos emergenciais para os setores mais afetados pela crise no valor de pelo menos R$ 30 bilhões; (f) a abertura de linhas de crédito do BNDES para micro, pequenas, e médias empresas pois são elas as que mais empregam; (g) um programa de infraestrutura para sustentar a economia no médio/longo prazo com a utilização de recursos do BNDES”.

Nos meses subsequentes, em artigos, transmissões no canal, webinários e entrevistas, falei exaustivamente sobre essas medidas, sobre o papel de uma renda básica para complementar os programas de proteção social e sobre o uso dos bancos públicos no combate à crise. Expliquei conceitos básicos de economia, e outros nem tão básicos, entrando em temas áridos como o famoso quantitative easing, a política de compra de títulos do governo pelos bancos centrais. Discorri sobre inflação e deflação, alertei para o fato de que o mundo inevitavelmente passaria por quarentenas intemitentes e que o Brasil teria de aprender a lidar com isso. Nada disso foi dito à toa. Tudo foi pensado e refletido à exaustão depois de muita leitura, mas sem que pudesse me escorar em conhecimentos estabelecidos. Simplesmente não havia respostas à mão.

Aliás, ficou claro para mim desde o início que o conhecimento da minha área de formação, a economia, era um empecilho para pensar o Brasil da pandemia. Houve críticas, houve elogios, mas isso é o de menos. Sinto-me satisfeita por ter me apresentado em hora difícil e cumprido meu papel o melhor que pude. Ao longo do tempo, como estava estudando temas de biomédicas, meus interesses foram migrando cada vez mais para a saúde. Falei de imunologia, virologia, genética, vacinas, e esses são os assuntos que hoje me fascinam. Tomei distância da economia.

Ao tomar distância da economia, também fui tomando distância do Brasil. Visto de longe e de perto, o Brasil dos economistas e da imprensa tradicional permanece preso a seus dogmas – o do teto, o da responsabilidade fiscal, o do medo inflacionário, e tantos outros – e me parece tornar cativa a sociedade. Esse país dogmático não me interessa, pois não há mais nada a pensar. A minha prática sempre foi a de deixar para trás o que já não serve. Já não serve falar de economia no Brasil e já não serve ter canal no YouTube, com tantas coisas que quero ler e estudar. Essa coluna passará a tratar desses temas, assuntos de natureza global e da saúde pública. Aos que me leem, aos que me acompanharam no último ano, desejo que aprendam a pensar sem corrimões.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins, pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics e mestranda em Imunologia e Microbiologia na Georgetown University.

Monica de Bolle: Os desafios de um país que está no futuro do pretérito

O passado sempre pesou mais sobre o Brasil do que o futuro ou mesmo o presente, mas, no futuro do pretérito, as discussões conjunturais perdem decididamente qualquer sentido

Há doze meses, o Brasil não imaginava que um ano depois estaria em seu pior momento da pandemia. Há nove meses, o Brasil pensava que tudo haveria de se resolver por si só, sem que qualquer ação real fosse tomada. Há seis meses, o Brasil achava que o pior tinha passado. Há três meses, o Brasil cogitava que 2021 seria o ano da retomada. Durante todo esse tempo o país não se deu conta do quão preso estava e está aos seus traumas. O Brasil é um país no futuro do pretérito. E essa é mesmo a imagem perfeita, pois que o tempo verbal expressa a ideia de um futuro construído em um momento passado e ligado a ele. O passado sempre pesou mais sobre o Brasil do que o futuro ou mesmo o presente, mas, no futuro do pretérito, as discussões conjunturais perdem decididamente qualquer sentido.

Em 1985 o Brasil não imaginava que em 2021 estaria se debatendo com o espectro da ditadura. O golpe militar de 1964 iniciou a ditadura de duas décadas que deixaria um rastro de destruição cujo legado conosco está até hoje. Morte, tortura, crises de dívida, crises externas, fome, pobreza, desigualdade, hiperinflação. Hiperinflação, aí está um dos motivos para que o país permaneça preso nesse passado que o atormenta. Tudo é motivo para pensar na hiperinflação. A crise externa de 1999 trouxe à tona o fantasma da hiperinflação, que tornaria a assombrar na crise externa de 2002/2003. Mas, apesar dos desequilíbrios e problemas, hiperinflação não houve. O Brasil se pouparia dos temores hiperinflacionários ao longo de boa parte dos anos 2000, e o espectro não surgiria sequer em 2008, ano da crise financeira internacional. Na verdade, os temores hiperinflacionários só voltariam em 2015, quando os abalos da política econômica de Dilma Rousseff ganharam expressão em dados e se fizeram sentir na vida. Novamente, os temores seriam frustrados. Escrevo estas palavras como alguém que também temeu a hiperinflação em todas essas ocasiões sem saber indicar ao certo o porquê. Afinal, trauma é trauma.

Pessoas têm traumas. Países, compostos por pessoas, têm traumas. O trauma do Brasil é a longa convivência com a hiperinflação para aqueles que dela se lembram. E há muita gente que se lembra dela. O trauma da Argentina, outro país que conviveu com a hiperinflação mais ou menos no mesmo período, ainda que por menos tempo, não é a hiperinflação. O trauma argentino é a crise da dívida de 2001, que o país insiste em reviver não somente na memória. Não falo da Argentina por acaso. Quem viveu a hiperinflação certamente se lembra do “efeito Orloff”, a peça de publicidade da vodka que pregava “eu sou você amanhã”. O Brasil viveu no futuro do pretérito com a Argentina, a Argentina viveu nesse mesmo tempo verbal com o Brasil. Até que chegaram os anos 90 e o efeito etílico se desfez com o Plano Real. Contudo, nem o Plano Real foi capaz de apagar o trauma.

Estamos em 2021, no meio de uma pandemia: a pior do século XXI e apenas comparável em escala à do início do século passado, a gripe espanhola. A atual pandemia desarticulou tudo. Cadeias de produção foram abaladas, empregos foram perdidos, empresas e negócios foram obrigados a se reinventar. Ainda que a imagem da guerra não seja a ideal para pensar a crise humanitária proveniente da covid-19, ela serve para que pensemos na inflação e na sua versão mais severa, a hiperinfllação. Como mostram os exemplos históricos, guerras afetam cadeias de produção, o suprimento de insumos, o fornecimento de serviços sem os quais algo não pode ser produzido. Por essas razões, desponta a escassez de bens. A demanda por muitos bens e serviços também cai quando há guerras, afinal, há um empobrecimento geral em meio à destruição, mas há certos produtos que as pessoas não podem deixar de consumir. A escassez de oferta, nesses casos, ocasiona inflação. O raciocínio pode ser estendido para a pandemia. Se países reduzem a exportação de determinados produtos, se as medidas sanitárias interrompem o suprimento de determinados bens ou causam a ausência de alguns serviços, cadeias de produção serão abaladas. Preços irão subir, como vimos ocorrer com os preços de alimentos no Brasil e no mundo. Essa inflação é inerente à pandemia, como é inerente às guerras. O medo de que se descontrole é justificável? Em certa medida, é. Mas não pelos motivos articulados no Brasil.

O medo da hiperinflação manifesto no Brasil, hoje, está ancorado na premissa de que estamos de volta ao passado. Ainda que assim pareça quando ouvimos o presidente da República e o uso corrente das palavras “golpe” e “militares”, o momento é outro. O país está sem lideranças no meio de uma pandemia que ceifou cerca de 3 milhões de vida no mundo todo e mais de 320.000 no Brasil. Esse país sem lideranças, que faz asfixiar e morrer, lembra o terrível passado ditatorial, mas não é igual a ele. Em alguns aspectos, é pior: foram mais mortes evitáveis em pouco mais de um ano do que ao longo de todo o período da ditadura. Em outros sentidos, não é nem melhor, nem pior, mas diferente. O Brasil está à deriva não porque sofreu uma crise de dívida externa, porque as taxas de juros globais estão subindo, ou mesmo porque não sabe controlar o déficit público. O Brasil está à deriva porque não adotou qualquer das medidas necessárias para combater a pandemia e sustentar a economia. Não planejou a campanha de vacinação, resistiu e continua a resistir às medidas de isolamento e quarentena, inventou uma data fictícia para o término do estado de calamidade, não impediu o desmantelamento das cadeias de produção por meio do apoio a pequenas e médias empresas. Fez o auxílio emergencial, é verdade. Mas o desfez para agora pôr no lugar algo pior por medo, em parte, da hiperinflação que não existe.

Nos Estados Unidos, de onde escrevo, mesmo Donald Trump adotou medidas para impedir o desmantelamento das cadeias de produção. Sua adoção evitou uma alta generalizada de preços, embora alguns produtos estejam hoje muito mais caros do que há um ano. Nem todo desmantelamento pôde ser evitado, pois uma parte é atrelada ao comércio internacional, e este também foi impactado. Mas a comparação faz ver que a realidade é que, se hoje o Brasil está preso no futuro do pretérito inflacionário, as causas não são o auxílio emergencial, nem o déficit e a dívida mais elevados. As razões estão no desprezo pelo papel do Estado na contenção de uma crise sem precedentes, o que nos põe em uma posição curiosa: o Brasil vive o trauma inflacionário não devido a um Estado excessivamente intervencionista, mas devido a um Estado ausente.

Diante desse descalabro, não há discussão de conjuntura que faça sentido. Dela, portanto, tomo a liberdade de me ausentar por tempo indeterminado.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins, pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics e mestranda em Imunologia e Microbiologia na Georgetown University.

Monica de Bolle: Pandemia é chance para país desenvolver tecnologia de saúde

Para economista, Brasil tem potencial para ser referência em mundo no qual convivência com vírus será permanente

Eduardo Cucolo, Folha de S. Paulo

SÃO PAULO - O Brasil tem potencial para desenvolver uma indústria de ponta na área de saúde e utilizar a pandemia para se tornar um player global nessa área, de forma a se destacar em um “novo mundo pandêmico”, no qual a convivência com o novo coronavírus seria permanente.

Essa é a visão da economista Monica de Bolle, professora da Johns Hopkins University (EUA). Com especialização em Escola de Medicina de Harvard, de Bolle afirma, em entrevista à Folha, que não voltaremos à normalidade pré-pandemia e que a convivência com o vírus irá alterar a forma de funcionamento da economia global.Mundo pandêmicoA realidade que a gente tem pela frente não é uma realidade em que vai poder declarar um fim da pandemia. A fase aguda da pandemia vai passar, a gente não vai ficar no estágio em que está agora, mas esse estado de alerta permanente vai continuar conosco. Isso tem implicações em como os países, as pessoas e a economia vão se adaptar. Mercado de trabalho, ambiente de trabalho, aglomerações de todos os tipos, como eventos esportivos, viagens, todas essas coisas estão alteradas, e a gente não vai voltar ao que tinha antes.

No segundo semestre de 2021, a gente vai relaxar medidas restritivas, medidas sanitárias, em várias partes do mundo. Mas, supondo que todas essas vacinas deem conta dessas variantes, as que existem e as que vão surgir, a gente só consegue ter um contingente no mundo vacinado em quantidade suficiente para conseguir respirar com algum alívio, com certo otimismo, lá para o final de 2022.

Eu passei os últimos dois anos fazendo uma série de especializações em medicina em Harvard e calhou da pandemia acontecer. Para mim, pela natureza desse vírus, ele vai permanecer entre nós. A gente vai ter de se adaptar a conviver com isso, passar por surtos, por várias vacinas que vão ter de ser atualizadas recorrentemente e continuar com algum grau de cautela nas nossas vidas. Você vai ter sempre um repositório de Sars-Covid-2 em algum lugar do mundo sofrendo mutações.Mudança na economiaO setor de serviços vai ter de se reinventar. Já havia uma pressão para se pensar novos modelos de trabalho e na pandemia isso teve de acontecer. Você pode pensar pelo lado negativo, algumas pessoas vão perder permanentemente os empregos que tinham porque eles vão desaparecer. Por outro lado, há mudanças que geram uma flexibilidade maior, muitas pessoas não voltarão aos escritórios, e isso gera um ganho de eficiência enorme.

Para um país poder se sair melhor que outro vai ter de investir muito na área de saúde. Em tudo: testagem, equipamento de proteção pessoal, capacidade de vigilância genômica, que requer vários laboratório com equipamentos de ponta e uma rede que converse entre si e esteja rastreando no país inteiro.Nova agenda para o BrasilA agenda para mim no Brasil hoje, se tivesse um governo com visão estratégica, seria a saúde pública. É onde a gente tem uma vantagem natural, pelo sistema de saúde que a gente tem.

Você vê a Índia exportando vacina para muitos países e também exportando medicamente, produtos químicos. A China, a mesma coisa. A Rússia está tendo o mesmo tipo de posicionamento. Se você olhar para esses países [do Brics], tirando o B [de Brasil], o resto dos Brics estão todos fazendo esse reposicionamento. O Brasil teria uma posição muito privilegiada para fazer isso. Já fomos grandes produtores de medicamentos e vacinas, mas abrimos mão dessa vantagem.

A agenda de longo prazo deveria ser essa. Dessas coisas começam a vir inovações, tecnologias, inserção global, capacidade de estar mais envolvido nas cadeias de produção globais, tudo pela via da saúde pública.

Quais são as reformas que a gente precisa fazer para alcançar esses objetivos? Aí você faz as reformas com esses objetivos em mente. Vamos fazer uma reforma administrativa que atenda a esse objetivo, uma reforma tributária de modo a alcançar esse objetivo.EUAColocar a saúde pública no centro das discussões faz com que essas oportunidades fiquem mais visíveis e você começa a mudar um pouco o debate no Brasil. Aqui nos EUA, vai acontecer a mesma coisa. O setor de saúde aqui tem uma precariedade que o Brasil não tem. Tem muitas escolas de medicina de ponta, mas o sistema de saúde vai ter de ser reinventado.

O envelhecimento populacional é outro aspecto importante do porquê investir em saúde pública. E tem as sequelas da própria Covid. O número de pessoas que vão precisar dessa área para continuar sendo produtivas... Algumas vão ter sequelas para sempre, que as torna dependentes de centros de reabilitação.

Aqui nos EUA, todos os hospitais têm centro de reabilitação para quem teve Covid. A gente já tinha essa realidade de envelhecimento populacional somada a uma carga de doenças crônicas cada vez maior. Agora, além disso, tem o efeito que vem com as sequelas da Covid.

Monica de Bolle: Os desafios do Brasil aquém e além da pandemia

Ou se aceita que a escolha de gastar para salvar vidas requer abrir mão do que se reconhece como sendo fiscalmente responsável, ou se permite o alinhamento com bolsonaristas

Os desafios a que me refiro no título deste artigo não são nem os da saúde pública, que são imensos, nem os econômicos, também enormes. Em momento sombrio da história brasileira, dou um passo para trás em um esforço para perceber mais claramente os desafios que a sociedade brasileira já havia criado para si com a eleição de Bolsonaro em 2018 e que foram agravados pela pandemia. Podemos dividir o país em dois campos, como é mais habitual: de um lado, figuram os bolsonaristas; de outro os que a elem se opõem. Mas vale tentar ir além do binarismo, para contemplar nuances que já eram visíveis em 2018 e ficaram mais explícitas no decorrer do último ano.

Há os bolsonaristas. Eles possuem uma linguagem própria, e este elemento merece atenção porque o bolsonarismo se define menos por uma ideologia do que por estratégias de comunicação que ou apresentam a violência ou repõem a sua potencialidade. Não menos importante, o bolsonarismo é antipluralista. É antipluralista em relação à vida social, como fica claro quando contemplamos a sua relação com minorias; na política, como podemos ver, sugere a ilegitimidade de seus adversários, desde a sua perspectiva; nos valores, o que notamos quando atentamos para os seus operadores (”cidadão de bem”, “humanos direitos”, “a família brasileira”) e no plano das ideias. Falas bolsonaristas, como são as do presidente, deixam ver práticas patriarcais longamente constituídas. Para ilustrar com uma manifestação recente: contestando medidas que governadores tentam implementar, o presidente afirmou em uma mídia social que “atividade social é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão dentro de casa”. O viés do bolsonarismo também é nitidamente colonialista, como se nota em sua relação com povos indígenas, com esboços de defesa ou justificação do desmatamento em nome do “desenvolvimento”.

Se o bolsonarismo é antipluralista, o antibolsonarismo seria pluralista. compreende o antirracismo, o feminismo e sua luta mais que secular no Brasil pelos direitos das mulheres, a igualdade de todos os seres independentemente de gênero ou orientação sexual, o rechaço à desigualdade e a contestação de uma democracia universal na forma, mas restrita na vida, em que negros e pobres são tratados como não-cidadãos, ou cidadãos de segunda classe. O pluralismo percebe o traço autoritário na operação de uma lógica absolutista e que instrumentaliza a razão em causa própria. A razão assim instrumentalizada é cerceada. Ser pluralista, ao contrário, é manter-se aberto aos conflitos trazidos pela abertura ao real e os questionamentos dos pressupostos que a realidade suscita. O pluralismo supõe uma abertura que é antagônica a tudo o que é estático.

O antagonismo do pluralismo ao que é estático ficou em evidência maior na pandemia, um evento cujo ineditismo não permite que permaneçamos apegados a conhecimentos estabelecidos e formas de ordenar o mundo informadas por experiências passadas. A pandemia fez ver. Fez ver o tamanho da desigualdade, a inadequação da política econômica, o desconhecimento científico da população, o sofrimento, a vida e a morte. Esses aspectos da realidade brasileira ficaram tão visíveis, tão despidos de construções e fantasias, que o inaceitável ―para o campo pluralista― passou a ser permitir que o mundo não fosse visto por determinados grupos da sociedade.

Mas, nas fraturas da sociedade brasileira, há ainda outro grupo: aquele formado por pessoas que se declaram antibolsonaristas, mas, ao encontro com o real, não resistem a se agarrar a um conhecimento estabelecido, mantendo intactos os seus pressupostos, sem reexaminá-los. É o que chamo, hoje, de relação absolutista com a racionalidade, que faz certa razão aparecer como antipluralista. Esses atores políticos percebem a importância das causas do pluralismo e as abraçam. Porém, o antipluralismo embutido na forma como entendem a relação de especialistas com o público torna algumas de suas práticas compatíveis com o bolsonarismo. Sendo preciso dar-lhes um nome, proponho chamá-los de “anti-anti”.

Eles estão presentes na economia, mas não só: os antibolsonaristas e antipluralistas aparecem à luz do público, eventualmente. São pessoas bem intencionadas, de diferentes gerações, que defendem causas a meu ver justas, tais como a renda básica, a redução da pobreza e das desigualdades, mas que ao mesmo tempo não se dão conta de que defendê-las pode implicar abrir mão de certas crenças e pressupostos. Na economia, o pressuposto mais hostil a dúvidas, e proveniente do conhecimento estabelecido a partir de experiências passadas, é o de que a responsabilidade fiscal é um valor inegociável, ainda que a realidade o exija, em uma crise humanitária e com um governo que atua por ação e omissão para deixar morrer e fazer morrer. No mundo dos anti-anti, a defesa da igualdade de acesso e o inevitável choque com aquilo que consideram fiscalmente responsável estão em planos distintos, correm em paralelo. Mas a realidade não permite que se opere em planos paralelos. Ao contrário, ela coloca esses planos em rota de colisão: ou se aceita que a escolha de gastar para salvar vidas requer abrir mão do que se reconhece como sendo fiscalmente responsável, ou se permite o alinhamento com bolsonaristas.

Evidente na economia, tal absolutismo é difuso. No jornalismo opinativo ―nos editoriais ou nas colunas de opinião― a construção de um mundo que não tem relação com a realidade está igualmente presente. Constroem-se argumentos para sustentar essa ou aquela tese com base em uma dissociação da realidade. Temas que tentam reconstituir uma realidade que deixou de ser com a pandemia dão a tônica à representatividade dos veículos de comunicação. Aceita-se de bom grado o absolutismo econômico, científico, ou seja lá qual for, ainda que se manifeste uma opinião contra o Governo, contra o presidente da República. A imprensa que se permite tratar o mundo real com demasiada maleabilidade, ou negligenciá-lo, para habitar esse outro construído valida o bolsonarismo sem querer fazê-lo: é anti-anti pelo que deixa ver, pelo que faz não ver.

Está posta, assim, a tragédia do Brasil atual: atores importantes da sociedade não enxergam, em suas construções e atitudes, pontes para a perpetuação do antipluralismo bolsonarista. Esses grupos preferem desqualificar aqueles que estão com os pés na realidade, tentando dar conta de um mundo repleto de fraturas, de descontinuidades, que requer novas ideias e o livre pensar, ou o que Hannah Arendt chamou de pensar sem corrimão. Preferem tudo isso a enxergar insuficiências e inadequações do conhecimento que nos foi legado. No limite, e nós nos encontramos em alguns limites, tornam-se facilitadores, conscientes ou desavisados, da franca decadência moral que marca um país que se recusa a chorar pelos seus mortos, seus doentes, seus destituídos.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins, pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics e mestranda em Imunologia e Microbiologia na Georgetown University.

Monica de Bolle: O colapso

Estamos prestes a viver outra ruptura, essa muito pior do que a primeira. Da ruptura iminente talvez tenhamos convulsões sociais e políticas. Viveremos a tragédia em outro patamar

A economia brasileira colapsou em 2020, já me apresso a dizer. O PIB não reflete as mortes, o sofrimento de quem teve sequelas de Covid-19, que talvez tenha ficado debilitado e não possa retornar ao mercado de trabalho. O PIB não reflete as marcas que permanecerão depois de tantos óbitos, apesar de um sistema de saúde que, mesmo subfinanciado, tentou dar conta da crise humanitária a que ações e omissões intencionais do governo federal deram uma dimensão que não imaginaríamos um ano atrás. O PIB reflete o apoio à economia que o auxílio emergencial representou. Ele mostra que o auxílio foi um dinheiro da sociedade empregado em seu próprio proveito, apesar do atual governo antibrasileiro. Sem ele, o “tombo”, como alguns se referem à recessão brutal, teria sido muito maior. Esse é o passado que se desdobra no presente. Mas e agora?

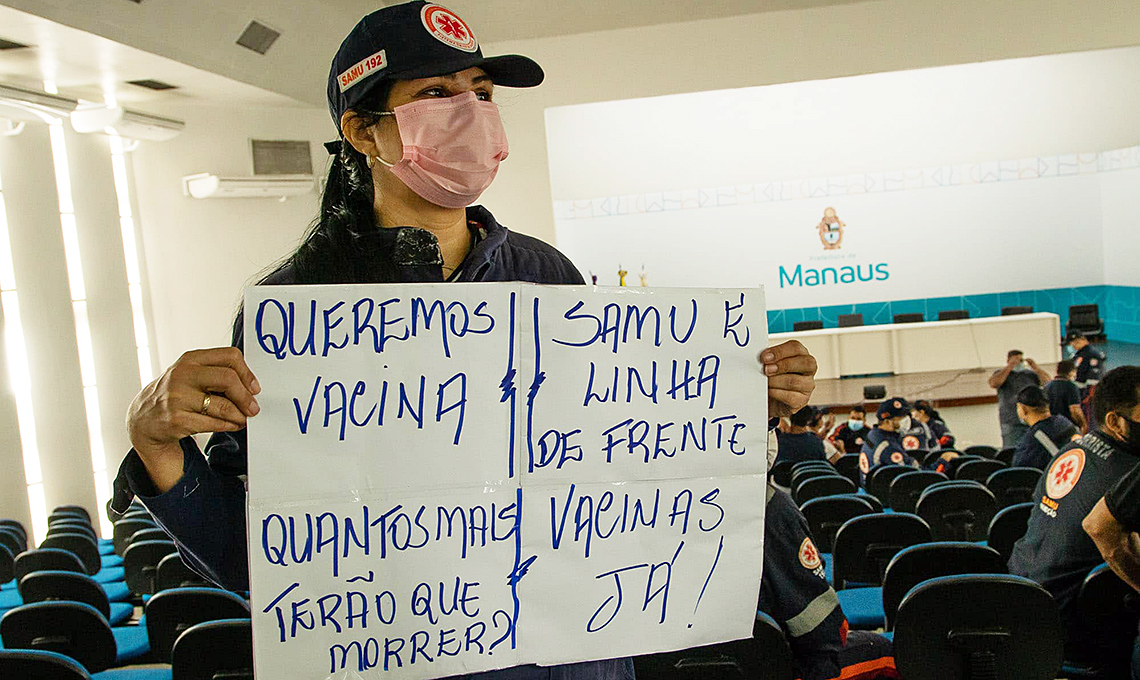

No presente estamos explorando as profundezas do colapso. De acordo com estudos já publicados e outro prestes a ser publicado em formato preprint pelo Observatório Covid-19 — rede multidisciplinar de cientistas a qual integro —, a variante P1, que surgiu em Manaus ao final de 2020, é cerca de duas vezes e meia mais transmissível que as anteriores. Isso tem ao menos dois significados: a curva exponencial de contágios é muito mais agressiva e a disseminação é de magnitude mais elevada. Para que se tenha uma ideia, a P1 é duas vezes mais transmissível que a variante viral que pôs toda a Europa em lockdown ao final do ano passado. É provável que seja a propagação da P1 a responsável pelos colapsos hospitalares que temos visto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Maranhão, no interior de São Paulo, além de em várias outras partes do país.

Diante dessa variação do vírus, a pandemia brasileira entrou em sua fase mais crítica desde que o sars-CoV-2 aterrissou no país em fevereiro do ano passado. Por esse motivo, o Brasil tem sido manchete dos principais jornais internacionais — como The Washington Post e The New York Times — desde o último fim de semana. Em entrevista ao jornal O GLOBO no último domingo, alertei para o perigo de que o Brasil se tornasse pária internacional, isolado do resto do mundo, devido à pandemia descontrolada e ao laboratório de mutações em que as ações e omissões do presidente da República e outros de nossos governantes nos transformaram. Somente as consequências disso para a economia já seriam alarmantes. E a elas somam-se outras: a população que não conta com o auxílio, as multinacionais que decidiram deixar o país, o desgoverno de Bolsonaro.

O que deveríamos estar fazendo agora? Primeiramente, um lockdown estrito, sobretudo nas localidades mais afetadas, onde os hospitais já carecem de leitos. Penso, inclusive, que o lockdown deveria ser decretado para o país inteiro, mas sei que isso é esperar demais de um país em que muitos ainda acreditam que saúde e economia não se misturam. Um ano não foi suficiente para que entendessem que o colapso da saúde é o colapso da economia, algo que tenho dito desde março do ano passado. A medida requer dar apoio material para que as pessoas a observem.

Traduzindo, não é possível instituir um lockdown sem que se tenha, ao mesmo tempo, a adoção do auxílio emergencial no valor de R$ 600, o custo de uma cesta básica. Diante da catástrofe anunciada, o término do auxílio só pode ser determinado pelos dados epidemiológicos, aqueles que poderiam indicar a reabertura gradual e lenta. Por fim, o Brasil deveria, sem esperar mais um minuto sequer, comprar doses de todas as vacinas disponíveis nas quantidades que puder. É urgente que se tenha vacinação e cobertura amplas para frear as cadeias de transmissão dessa variante para lá de alarmante. Escrevo ciente de que nada disso será feito, de que ninguém no governo entende a gravidade do que vamos atravessar e, se entende, prefere nada fazer, mas faço questão de deixar essas palavras no papel, para marcar o momento.

Estamos prestes a viver outra ruptura, essa muito pior do que a primeira. Da ruptura iminente talvez tenhamos convulsões sociais e políticas. Por certo teremos muitas mortes evitáveis. Viveremos a tragédia em outro patamar. O colapso não é único, não tem dimensão. O colapso tem tão somente o tamanho do descaso de um governante em relação à população, inclusive aquela que o elegeu.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: ‘O isolamento do Brasil tende a ser maior’

Economista alerta que processo amplia dificuldades de recuperação econômica de países emergentes

Henrique Gomes Batista, O Globo

SÃO PAULO - Monica de Bolle, pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e do Peterson Institute, ambos em Washington (EUA), acredita que a vacinação desigual amplia as dificuldades de recuperação econômica de países emergentes, com muitos isolados da indústria do turismo, por exemplo. A economista brasileira, que se especializou em imunologia genética pela Universidade de Harvard e integra o Observatório Covid, alerta que o risco é global: ao ficar sem vacinas, países mais pobres podem favorecer que mais mutações surjam, ameaçando todo o planeta. Para o Brasil, contudo, prevê um cenário ainda pior, com a ampliação do debate ambiental somado ao sanitário.

Efeito Bolsonaro: Intervencionismo do governo dificulta atrair investimento para projetos de infraestrutura

A economia será impactada pelos diferentes ritmos de vacinação entre os países?

As diferentes velocidades de aplicação da vacina no mundo certamente geram um cenário de risco de defasagens de recuperação em alguns países. Todos os países atrasados na vacinação correm o risco de estagnação, ou de uma recuperação muito aquém do que poderia ser com a vacinação no mesmo ritmo dos países desenvolvidos. Alguns devem sofrer consequências diretas, internas, e também externas. A atividade turística será prejudicada nessas nações, afetando a economia.

Isso pode gerar mais pobreza e desigualdade?

A ampliação da desigualdade entre os países já está ocorrendo, pela diferença na velocidade da vacinação. Há o risco do aumento da pobreza relativa pelo mundo. Mas, na verdade, essa defasagem de vacina coloca em risco a saúde e a economia do mundo inteiro.

Como assim?

A epidemia descontrolada em alguns países amplia a chance de surgimento de novas variantes do vírus. Isso coloca em risco o mundo inteiro. Não adianta Israel se vangloriar que vacinou todos e no Egito, digamos, o vírus siga descontrolado.

E como está o Brasil?

O Brasil, hoje, está entre os países atrasados na vacinação que terão uma recuperação mais lenta. Isso devido à incrível falta de visão do governo, que poderia ter articulado mais vacinas.

A questão ambiental se soma à saúde em como o Brasil é visto?

Há a perspectiva de que vamos sair da pandemia aguda para entrar na pandemia crônica. Ou seja, vamos ter debates sobre atualização de vacinas, fluxo de novas cepas. E haverá a preocupação do surgimento de novos vírus. E aí entra a questão do meio ambiente. Quanto mais a gente entra nos habitats naturais, onde estão os repositórios naturais destes vírus, mais a humanidade fica exposta, de modo geral, ao contato de novos vírus. As atenções, em relação ao Brasil, vão estar cada vez mais voltadas ao desmatamento na Amazônia. Não se trata apenas de uma questão climática, tem a questão pandêmica. Está cheio de repositório viral na Amazônia. O Brasil será visto não apenas como um país que não conseguiu controlar sua pandemia, atrasou na vacinação, mas como um país que está colocando o resto da Humanidade em risco, se continuar com as atuais políticas ambientais.

Na Europa está forte o debate sobre a criação de passaportes de vacinação. Isso pode afetar os países atrasados?

É inevitável. Não há a menor dúvida de que viagens internacionais estarão condicionadas a carteiras de vacina, assim como já ocorre hoje com a vacina da febre amarela. E, com a falta de vacina por problemas de planejamento, o isolamento do Brasil tende a ser maior, inclusive maior isolamento comercial.

É possível vacinação mais igual?

Há uma chance: acredito que, por volta de julho e agosto, vamos ter uma ideia melhor de quantas doses de vacina irão sobrar nos países ricos. Então provavelmente haverá uma reordenação destas vacinas, o que pode suprir um pouco essa defasagem de doses em muitos países emergentes.

Este é o cenário positivo. Há chances de o ritmo de vacinação piorar?

Sim. As vacinas dos países desenvolvidos usam um pedaço da proteína spike do vírus, não o vírus inteiro. E as mutações que temos visto até o momento alteram justamente esta proteína. Se surgir uma cepa com mutações a ponto de requerer uma atualização das vacinas, estamos falando de todas as vacinas dos países ricos. A possível exceção é a das vacinas de vírus inativado, que usam o vírus inteiro e podem ter uma resposta melhor a mutações da proteína spike. Entre elas estão a Coronavac e as vacinas indianas. Se elas se saírem melhor, o mundo inteiro pode, enquanto estiver atualizando suas vacinas, ficar dependente da China e da Índia, atrasando toda a vacinação global e gerando uma nova disputa por imunizantes. Mas é uma hipótese.

Trump piorou a coordenação internacional da pandemia?

Sem Donald Trump, a cooperação internacional seria melhor, não só devido à sua posição negacionista, mas por ter retirado os EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS), que perdeu recursos. Agora, se Trump não fosse presidente dos EUA, o mundo estaria cooperando lindamente? Não. Nessas horas os países ficam com a mentalidade de cada um por si, a vacina vira uma questão de política interna, não tem jeito. Agora China, Índia e Indonésia estão ampliando a doação de vacinas. Não tenho dúvida de que estes países vão ganhar espaço geopolítico.

A pandemia gerou o debate mundial de que ter uma cadeia de fármacos própria é algorelevante e estratégico?

Sim, este debate está na ordem do dia. Aqui nos EUA, por exemplo, há uma enorme preocupação para que o país tenha a capacidade de produzir tudo relacionado à vacinação e à pandemia, inclusive máscaras, que hoje vêm da China. É uma cadeia enorme. E as coisas mais básicas, como seringa, tubo de ensaio, luvas, estava tudo direcionado para a importação da China e da Índia. Máscaras agora são vistas como item necessário para a segurança nacional.

Monica de Bolle: Uma proposta para ressuscitar o auxílio emergencial

O mínimo de humanidade que precisamos resgatar é o senso de empatia com as dezenas de milhões de pessoas atingidas que precisam trezentos reais para ontem

De acordo com um estudo recente de pesquisadores da Universidade de São Paulo liderado pela economista Laura Carvalho, o auxílio emergencial impediu que a economia brasileira sofresse retração de dois dígitos em 2020. Muitos de nós já havíamos aventado que isso aconteceria antes mesmo de sua adoção. Segundo o estudo, os efeitos do auxílio emergencial foram canalizados de várias maneiras, em particular devido ao apoio ao consumo e à consequente sustentação da arrecadação.

Conforme escrevi ao longo de vários meses para veículos distintos, era mesmo de se esperar que o auxílio, assim como os programas de renda básica, tivesse esse efeito. Afinal, trata-se de um programa de transferência direta de renda para a população mais pobre, que, por ter menor renda, tende a consumir parcela bem mais elevada do que recebe quando comparada à população mais rica. A razão é óbvia: ricos podem poupar, enquanto os mais pobres não dispõem desse privilégio, tendo de atender às suas necessidades imediatas de subsistência. Em razão disso, o deslocamento de recursos para os mais pobres tem maior capacidade de sustentar setores diversos, evitando mergulhos recessivos mais profundos. Mas essa não é a principal defesa para a reinstituição do auxílio emergencial.

Como já escrevi nesse espaço, o Brasil atravessa o momento mais crítico da pandemia de covid-19, o que significa que estamos muito piores agora do que no início da pandemia. Os sistemas de saúde em diferentes localidades estão sobrecarregados e as pessoas já não têm qualquer tolerância às medidas sanitárias mais restritivas – na verdade, não mostram tolerância sequer com o uso de máscaras para proteger a si e aos outros. O comportamento é compreensível. Há sensação de fadiga em relação à pandemia, lideranças políticas falharam em dar às pessoas o devido senso de alarme, o Presidente da República jamais perdeu oportunidades de minimizar os riscos relacionados à doença e à disseminação do vírus, não houve campanha nacional de informação. Por mais que o comportamento de muitos nos deixe aturdidos, indignados até, muitos estão mal informados e há pessoas que simplesmente não têm alternativa que não seja a de se expor, sobretudo após o término prematuro do auxílio emergencial em dezembro do ano passado. O grande problema é que agora temos novas variantes perigosas do vírus em circulação, duas delas surgidas no Brasil.

Desde que o auxílio emergencial acabou, a pobreza aumentou e dezenas de milhões de pessoas ou não têm o que comer, ou enfrentam situação extrema de insegurança alimentar. No contexto de uma pandemia que tende a se agravar, como é o brasileiro, essa situação é insustentável. Não à toa o governo, após ter dito em diversas ocasiões que não reconsideraria a adoção do auxílio emergencial, parece se preparar para lançar alguma proposta. Como de costume, não há nada de concreto, apenas a situação de urgência. Como de costume, Paulo Guedes prefere lançar balões de ensaio para sentir os humores do mercado financeiro enquanto mais de 80 pessoas padecem de covid-19 por minuto em todo o país.

Um recente balão de ensaio foi a proposta de reerguer o auxílio emergencial por um valor menor do que os 300 reais que vigoraram ao final de 2020 e por tempo limitadíssimo: um par de meses, quiçá três, não mais. A “proposta” viria acompanhada de alguma contrapartida, pois, pela lógica do ministro da Economia e de seus assessores, não se pode aumentar despesas sem que sejam cortados outros gastos. Surgiu, portanto, a ideia contraditória de um auxílio emergencial condicionado. Ora, por definição, qualquer coisa que seja condicionada a outra perde o caráter emergencial, já que a condicionante teria de ser aprovada conjuntamente. O balão de ensaio de Guedes, ou um deles ao menos, previa que a condicionante fosse a PEC Emergencial. Vejam, Proposta de Emenda Constitucional: algo exigente do ponto de vista jurídico-formal e das negociações, ou seja, que exige tempo para que se costurem as adesões no Congresso e para que sejam feitas as análises de sua real constitucionalidade. É claro que tal proposta esvazia por completo a razão de ser de um auxílio emergencial.

O que fazer, então? Penso que o ideal, considerando as altas inflacionárias em 2020, seria retornar ao valor original do benefício, isto é, 600 reais. Mas,temo que, se os grupos da sociedade que tanto lutaram pelo auxílio no ano passado se mobilizem em torno desse valor, tenham de abrir mão do prazo de vigência do programa como contrapartida. E o prazo de vigência do auxílio é de extrema importância pela situação de calamidade que vivemos, o atraso da vacinação, as variantes perigosas disseminadas e a perspectiva de que a pandemia esteja muito longe de acabar – inclusive, já escrevi nesse espaço que transitaremos de uma pandemia aguda para outra crônica. Portanto, minha proposta é a manutenção do valor do benefício em 300 reais, alcançando o mesmo número de pessoas de 2020, isto é, pouco mais de 70 milhões, até o fim do ano. Se esse programa tivesse início em março, custaria nesse ano cerca de 220 bilhões de reais.

Um bom programa emergencial de transferência de renda não pode acabar de súbito: é necessária uma regra de transição

Contudo, há mais. O auxílio não pode terminar abruptamente, como ocorreu no ano passado. O fim abrupto é um choque profundo nos orçamentos familiares, na capacidade de subsistência das pessoas. Um bom programa emergencial de transferência de renda não pode acabar de súbito: é necessária uma regra de transição. Penso ser razoável uma regra de transição de seis meses a partir da data de término do programa, reduzindo gradualmente o benefício. Esse modelo de auxílio emergencial teria, assim, um custo fiscal ainda em 2022.

Como financiá-lo? Com emissão de dívida. Vou repetir: com emissão de dívida. Trata-se de um programa emergencial, que não nos permite o luxo de buscarmos recursos em reformas como a tributária, que demoraria a ser negociada, mesmo com elevações pontuais de impostos, que exigem negociações. Põe-se de pé o auxílio, emite-se dívida para financiá-lo. Mais à frente instituímos os impostos progressivos, particularmente sobre lucros e dividendos, para dar conta dos desequilíbrios fiscais. Repito: estamos falando de uma emergência, não de uma situação normal. Emergência requer pressa. E é preciso lembrar do que disse no início dessa coluna: uma parte do auxílio se autofinancia. O auxílio gera consumo, que gera arrecadação. Vimos isso em 2020, já temos a experiência.

Precisamos de condicionalidades? Tudo o que não precisamos é de condicionalidades. O auxílio emergencial é incondicional por seu caráter de urgência. O mínimo de humanidade que precisamos resgatar é o senso de empatia com as dezenas de milhões de pessoas que precisam desses trezentos reais para ontem. Insistamos para que se resgate um pouco de decência na política pública.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora-sênior do Peterson Institute for International Economics.

Monica de Bolle: Auxílio Emergencial à deriva

Com o estado crítico em que o Brasil está, ainda pandêmico e com novas variantes perigosas do vírus em circulação, o governo contempla a adoção de um novo auxílio. Mas não se enganem. A proposta em nada se assemelhará ao esforço de 2020

Em 2020, quando o vírus chegou ao Brasil, escancarou-se uma porta para que discutíssemos medidas de proteção social, a despeito do desprezo do presidente pelos direitos humanos. A porta foi escancarada por uma conjunção de fatores fortuitos: o vírus ainda era uma novidade no país, todos o temiam — exceto o presidente —, as medidas de lockdown eram mais aceitas do que hoje, as mortes na Itália e na Espanha haviam impactado o país de um modo que as mortes de centenas de milhares de brasileiros não impactariam. A sociedade aproveitou então os espaços surgidos, tendo no Congresso um aliado de ocasião devido a suas lideranças, e pressionou para que o auxílio fosse criado rapidamente. A pressão de grupos e pessoas, ao lado da disposição do Congresso, foi capaz de implantar o maior programa de proteção social da história brasileira.

Apesar dos tropeços, mais de 70 milhões de pessoas foram atendidas, a economia foi sustentada e a catástrofe foi atenuada. A queda do PIB em 2020 foi da ordem de mais de 10%, tal como eu projetava em março, e só não foi maior por causa do auxílio. Infelizmente, tanto os líderes do Congresso quanto o governo se recusaram a agir em função do que já era sabido, ou seja, que a pandemia não terminaria em dezembro. Preferiram orientar sua ação por sua vontade e deixaram o auxílio expirar. Agora, com o estado crítico em que o Brasil está, ainda pandêmico e com novas variantes perigosas do vírus em circulação, as VOCs, o governo contempla a adoção de um novo auxílio emergencial. Mas não se enganem. A proposta, qualquer que seja, em nada se assemelhará ao esforço de 2020.

Sobram preocupações com tudo que não é urgente neste momento, em que a pandemia está prestes a se agravar. Sim, a se agravar. As VOCs são perigosas por serem mais transmissíveis, possivelmente causar doença mais grave, quiçá escapar do sistema imune. As vacinas nos protegem contra doença, não nos protegem contra infecção. E o Brasil está muito atrasado na campanha de vacinação. Logo, o cenário que temos hoje não se alterará tão cedo. Teremos uma prolongada pandemia aguda e depois, por conta da evolução do vírus, potencialmente uma pandemia crônica, como é hoje o caso da aids.

O que deveria ser o novo auxílio emergencial neste contexto? Minha proposta é de um benefício no valor de R$ 300, a ser pago, no mínimo, até o fim do ano, com cobertura equivalente ao programa que expirou em dezembro e com uma regra de transição. A regra de transição é importante, pois impede que o programa acabe subitamente, deixando dezenas de milhões de pessoas desassistidas, como ocorreu na passagem de 2020 para 2021. Imagino uma regra de transição de seis meses, em que o valor do benefício seja reduzido gradualmente, mês a mês, até chegar a zero. Em um país com um governo que não fosse antissociedade, a regra de transição estabeleceria a passagem para um programa de renda básica permanente, mas confesso que não tenho mais qualquer esperança de que algo do tipo venha a surgir em um governo que atua, por ação e omissão, para fazer e deixar morrer. Não é por acaso que se fala em necropolítica.

Antevejo a pergunta: De onde virá o dinheiro para isso? O programa é caro, evidentemente. Estamos falando de cerca de R$ 200 bilhões, caso os pagamentos se iniciassem em março para atender em torno de 70 milhões de pessoas. Já digo logo, sem qualquer temor de represálias, que certamente aparecerão: o programa deve ser financiado, majoritariamente, pela emissão de dívida pública.

O país não vai quebrar por causa disso. No ano passado, a dívida só não foi mais elevada por causa do auxílio emergencial.

Lembrem: ele evitou que tivéssemos uma recessão ainda mais profunda. E, convenhamos, o momento é de crise humanitária aguda. Estamos falando de salvar vidas, centenas de milhares de vidas. Trata-se de pôr o foco no lugar certo, nas pessoas. Não há nada mais importante nem mais responsável do que isso. Os tempos não são de normalidade. Não nos permitem ficar na ladainha da responsabilidade fiscal, porque, enquanto ela é desfiada, morre mais de uma pessoa por minuto por Covid. Em breve, esse número será ainda maior.

Portanto, é isso. Salvar vidas e reerguer o auxílio da forma como propus é encarar o problema tal qual ele se apresenta, a realidade tal qual ela é. Isso implica abrir mão da fantasia de que “a pandemia está acabando” e da ignomínia de que “é preciso salvar a economia, depois salvamos as pessoas”.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: A face econômica da necropolítica

Desde 31 de dezembro não temos auxílio emergencial ou orçamento para a Saúde. Mas temos discussão no Congresso sobre a autonomia do Banco Central

Foram mais de 1.000 mortos por dia por causa da Covid-19 no Brasil, segundo a média móvel de sete dias. Apenas no dia 9 de fevereiro foram quase 2 mil mortes em 24 horas. Duas mil mortes em 24 horas são mais de 80 mortes por hora, o que equivale a mais de uma morte por minuto. Como números num papel não dão a experiência do tempo, convido o leitor a parar o que estiver fazendo agora e olhar o ponteiro dos segundos de um relógio, ou acionar o alarme do telefone. Deixe passar 60 segundos e pense: “Aqui, agora, enquanto eu nada faço além de esperar o tempo passar, mais de uma pessoa morreu de Covid no país”.

Agora, considere: hoje (ontem) é dia 12 de fevereiro e seria sexta-feira de Carnaval. Desde 31 de dezembro não temos auxílio emergencial ou orçamento para a Saúde. Mas temos discussão no Congresso sobre a autonomia do Banco Central.Sei que há muitos indignados no Brasil. Sei também que, de modo geral, as pessoas no Brasil não têm o costume de olhar para o que está acontecendo no resto do mundo. Mas se o fizessem constatariam que o Brasil é dos únicos países que, em meio a uma severa crise humanitária, com variantes perigosas do vírus circulando em seu espaço, coloca em pauta tema arcano de política monetária como se prioritário fosse.

Como se isso não bastasse, tem o único governo que, neste momento, tenta enfraquecer sua própria economia “argentinizando-se”. Explico. Paulo Guedes e sua equipe querem que contas bancárias possam ser abertas em dólar no Brasil, instituindo um sistema bimonetário. É uma história com desfecho conhecido. Foi desse modo exato que teve início o processo de dolarização da economia argentina, há mais de 40 anos. De lá para cá, o país sofreu inúmeras crises econômicas, várias delas, se não todas, decorrentes da vulnerabilidade provocada por ter um sistema bimonetário.

Não há qualquer benefício na dolarização parcial que supere seus riscos. Quando a economia de um país passa a ser dependente de uma moeda que ele não é capaz de emitir, escancara as portas para a vulnerabilidade externa e para a volatilidade cambial. Trata-se de medida com alto potencial destrutivo, conforme testemunhei em meus anos de Fundo Monetário Internacional, onde trabalhei na crise da Argentina de 2001 e na crise do Uruguai de 2002. É imensurável a estupidez guediana.

O mais inquietante é que estejamos perdendo tempo com isso enquanto morre gente. Lidamos diuturnamente com pautas arcaicas, de um tipo de prática econômica que padeceu no mundo inteiro. Trata-se não mais de uma economia do sacrifício, mas de uma economia sacrificial. O mundo ruma para moldar a economia a desafios de saúde pública e meio ambiente. O mundo se orienta, pouco a pouco, para o que se tem chamado de economia do cuidado. Esse reposicionamento inclui países como China, Rússia e Índia, ou seja, países que hoje têm condições de vacinar boa parte dos emergentes e dos mais pobres. O Brasil poderia ser parte desse rol, se a orientação da política pública de Bolsonaro fosse o cuidado, não a destruição. Mas dá-se o contrário, e é importante que isso esteja claro.

O bolsonarismo se apresenta como uma necropolítica com desdobramentos na área ambiental, na Segurança Pública, na Saúde, na Educação e na Economia.

Ele atua para a construção de um país em que os que já eram tratados como seres humanos “inferiores”, dada nossa estrutura colonialista, passem a ser tratados como não cidadãos e não humanos. Constituição? Que Constituição? A existência da Carta Magna não importa para tipos como Paulo Guedes. Caso importasse, ele não teria tido a audácia de falar em Estado mínimo. Afinal, o tamanho do Estado foi pactuado pela sociedade e inscrito na Constituição, que é como se faz em uma democracia. O Brasil já não parece uma democracia. Pior, o que é triste não é sequer a constatação, mas o fato de que ela tenha se tornado banal. Ela é hoje tão banal que há quem insista em separar Bolsonaro de Guedes, talvez por preguiça, talvez por desconhecimento, talvez por falta de compreensão.

O bolsonarismo e sua necropolítica contam com isso. Contam com a não percepção, com a definição equivocada de que se trata de uma ideologia. O bolsonarismo não é uma ideologia, é um mecanismo de destruição e perseguição por meio da comunicação. Ele opera nas construções que as pessoas fazem de circunstâncias, para separar o que não é separável e relativizar aquilo que não é relativizável.

Imagino Guedes. Imagino os apoiadores de Guedes. Imagino os que vocalizam e os que calam. Imagino-os na Sapucaí. Imagino-os cantando: “Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais cruel que eu?”.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins