Mercado

Alex Ribeiro: BC entre a pressão do mercado e do FMI

É improvável que, pelo menos no curto prazo, a autoridade monetária caminhe para um lado ou para outro

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central abre amanhã sua reunião de dezembro sofrendo pressão dos dois lados. O corpo técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) fez os seus cálculos e concluiu que seria necessário levar a taxa de juros para perto de zero. Já no mercado crescem as apostas de que, em 2021, o BC será levado a começar a normalizar os juros.

É improvável que, pelo menos no curto prazo, o Banco Central vá caminhar para um lado ou para o outro. Provavelmente vai colher mais informações no primeiro trimestre sobre decisões de política fiscal e a evolução da atividade econômica. Apesar de todo o barulho sobre a alta da inflação no curto prazo, não será isso que deverá mover a autoridade monetária, salvo uma piora significativa.

No seu relatório de avaliação da economia brasileira, o FMI faz umas continhas simples com a regra de Taylor, que é um roteiro de reação a desvios da inflação e do nível de atividade. Por elas, seria possível cortar os juros abaixo dos atuais 2% ao ano, desde que não haja uma deterioração adicional nas expectativas de inflação.

Na visão dos técnicos do Fundo, a capacidade ociosa da economia vai terminar 2020 no equivalente a 4,5% do PIB e será preenchida apenas no distante ano de 2024. Até lá, seria uma força para manter a inflação muito baixa, fazendo-a convergir à meta só em 2023.

Representante do Brasil no FMI, o economista Afonso Bevilaqua registrou, no próprio relatório de avaliação, que o governo brasileiro discorda da visão de que haveria espaço para juros menores. O BC reforçou que considera adequada a política monetária.

É fato, porém, que, se o Copom fosse se guiar por uma regra de Taylor, poderia ter cortado os juros na sua última reunião ou ter aprofundado o “forward guidance”. Suas projeções de inflação no cenário básico estavam abaixo da meta no horizonte de política monetária.

O que colocou um freio foi o balanço de riscos, sobretudo os fiscais. Projeções alternativas de inflação do BC mostram que, se o desarranjo das contas públicas persistir, a inflação vai superar as metas. Por isso, a inflação esperada pelo Copom, que é uma média da inflação projetada no cenário básico e nos cenários alternativos, está basicamente na meta e não comporta estímulos monetários adicionais. Para fazer mais, seria necessário o cenário fiscal melhorar, sem haver piora nas projeções.

Já os analistas econômicos estão prevendo um aumento mais forte e mais prematuro de juros, sobretudo devido à aceleração da inflação mais recente. A providência anterior ao reaperto seria a derrubada do “forward guidance”, já que essa é justamente uma promessa de não subir os juros.

Hoje, a mediana das projeções dos economistas do setor privado prevê o início de um ciclo de alta de juros entre agosto e setembro, até levar a taxa Selic para 3% ao ano em dezembro. Antes de o BC adotar o “forward guidance”, essa era exatamente a aposta dos analistas. Mas o “forward guidance” os convenceu a prever, por algum tempo, que os juros encerrariam 2021 em 2,5%. A recente inflação mais salgada os fez voltar ao cenário anterior.

O Banco Central disse que abandona o “forward guidance” se as suas projeções de inflação no cenário básico e as expectativas do mercado convergirem para a meta no horizonte relevante. Os economistas do setor privado acham que isso vai ocorrer mais cedo. A análise mais comum que se ouve é de que o repique da inflação de curto prazo vai elevar a inflação a patamares muito altos até abril e maio do ano que vem. Isso, por sua vez, vai contaminar as expectativas de inflação e as próprias projeções de inflação do BC de 2022, que estará no centro do horizonte de decisões de política monetária.

Na teoria, esse raciocínio do mercado está errado. Uma alta de preços no curto prazo não deveria contaminar horizontes mais longos de política monetária, se os fatores são passageiros. A política monetária atua com defasagens sobre a inflação. Se o Copom subisse os juros agora para combater uma alta temporária de inflação, teria poucos ganhos para baixar os índices no curto prazo e arriscaria derrubá-los abaixo da meta no horizonte de dois anos.

Nos últimos dias, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou vários motivos por que acha que a alta de preços é passageira. Ele fez isso depois que foi divulgado o IPCA-15 de novembro, que veio mais salgado do que o esperado e assustou muita gente. Citou várias vezes um box do Relatório de Inflação de setembro que argumentava, antes que os analistas do setor privado se preocupassem com o tema, que a alta do dólar e dos preços das commodities chegaria aos preços ao consumidor.

Os comentários mais alarmistas no mercado dizem que estaria em curso um processo de desancoragem das expectativas de inflação. A alta das expectativas não é, exatamente, uma surpresa para o Banco Central, que já vinha antecipando esse movimento. Há algumas semanas, o diretor de Política Econômica do BC, Fabio Kanczuk, disse que esperava que as expectativas continuassem subindo, para “3,2%, 3,3%. 3,4%”. Pelo dado mais recente, chegou a 3,47% para 2021. Nesse percentual, está abaixo da meta, de 3,75%. Campos Neto destacou que a inflação implícita dos títulos públicos segue comportada.

Mas essa é a fotografia do momento, que faz com que o BC provavelmente mantenha o “forward guidance” nesta semana. Como estarão as projeções e expectativas para 2022 em maio do ano que vem? Os analistas têm um ponto correto quando dizem que a alta da inflação de curto prazo pode contaminar expectativas - não deveria, mas na prática isso acontece. A verdade, porém, é que os analistas econômicos ainda não pensaram a fundo sobre a inflação de 2022. Falta uma informação essencial: como vai se comportar a economia a partir do primeiro trimestre, caso os estímulos fiscais saiam mesmo de cena. Não pode ser descartado de antemão o cenário traçado pelos técnicos do FMI: o grau de ociosidade da economia seguirá alto por muito tempo e a inflação deverá ficar contida.

Míriam Leitão: Biden e vacina elevam mercado

Você não gosta de mim, mas seu mercado gosta. Os versos de Chico Buarque poderiam ser adaptados pelo presidente eleito Joe Biden, se ele estivesse preocupado com esse longo silêncio do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Desde que ficou claro que Biden era o vencedor das eleições americanas, houve um reviravolta nos ativos que favoreceu o Brasil, o real e até os investidores no país.

O dólar, por exemplo, caiu 11,11% aqui dentro, indo de R$ 5,76 em 29 de outubro para R$ 5,12 , ontem. A queda do dólar começou antes das eleições porque todas as projeções davam o que acabou acontecendo, uma vitória por larga margem no voto popular e no colégio eleitoral para Joe Biden.

Novembro foi o melhor mês da bolsa brasileira em muito tempo, recuperando uma parte das perdas que haviam sido provocadas pela pandemia, pela falta de entrega do programa econômico, e pelas incertezas do próprio governo. Isso trouxe de volta o investidor estrangeiro que havia ido embora. Em novembro entraram R$ 33 bilhões. No ano eles haviam sacado quase R$ 90 bi.

O mercado funciona de maneira diferente do que reagem as pessoas quando fazem as suas conexões neurais. O que liga uma coisa a outra pertence à lógica própria. A vitória de Biden é entendida pelos analistas como sinal de que haverá um pacote de ajuda mais robusto para a economia americana, o que levará à desvalorização do dólar. Isso aumenta os fluxos para os países em desenvolvimento e eleva o apetite para o risco. O resultado é essa volta do capital arisco, apesar de todos os sinais ruins dados pelo governo brasileiro.

Em resumo, não voltam porque passaram a confiar em Bolsonaro e no seu desgoverno, mas porque os fluxos globais estão nessa direção. Tanto que não foi só conosco. O dólar australiano, o dólar canadense, o won coreano e até o euro estão nos maiores valores frente ao dólar em dois anos.

O S&P 500 bateu novamente seu recorde histórico, chegando ontem a 3.699 pontos. Houve um tempo em que se dizia que o mercado gostava apenas dos republicanos. Não se confirmou nesta eleição, em que Biden recebeu mais doações do que seu opositor. A instabilidade provocada por Donald Trump e as ameaças institucionais passaram a ser disfuncionais. Um economista brasileiro que vive nos Estados Unidos disse que nunca viu tanta gente do mercado votando em democrata quanto nessa eleição.

Houve também o efeito vacina. Mas, de novo, a música pode ser a mesma, desta vez, da vacina para Bolsonaro: você não gosta de mim, mas a sua economia gosta. Tanto que todos os cenários positivos futuros estão dependendo dessa variável, aqui e no mundo. Se houver vacinação em massa, haverá economia retomando alguma normalidade. Do contrário, voltará a instabilidade negativa.

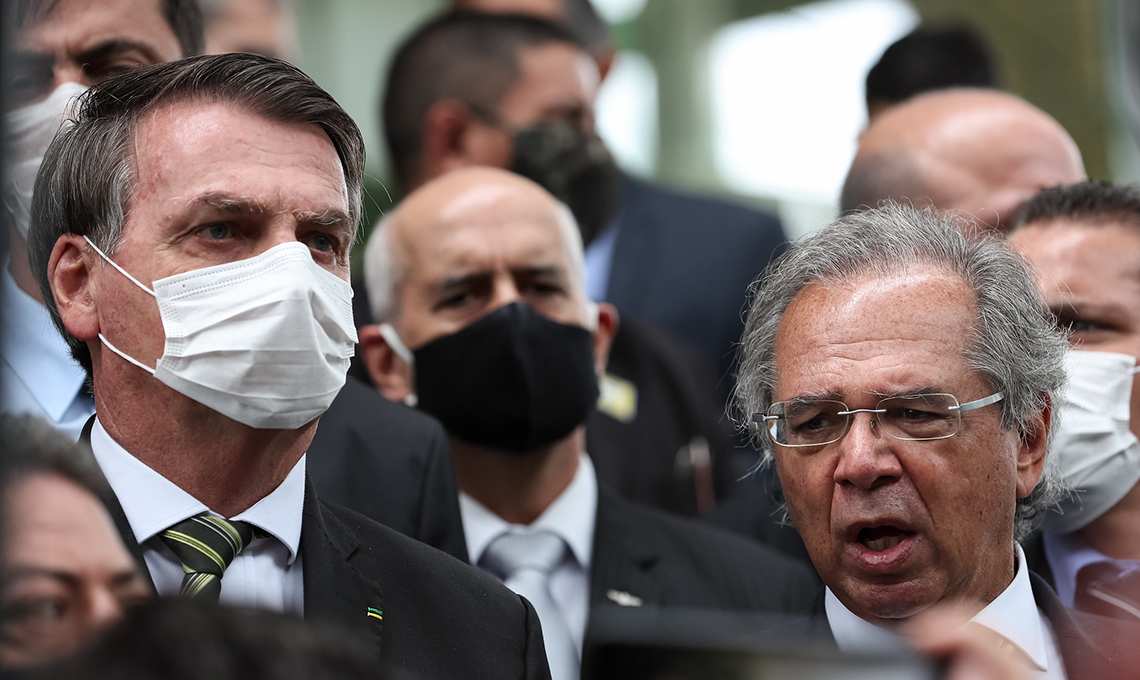

A dupla Biden e vacina, para o presidente brasileiro prisioneiro do seu negacionismo trumpista, pode ser tudo o que ele rejeita. Felizmente, para a economia do país, a chegada dos dois está elevando o humor, e reduzindo as perdas que todos os investidores, pequenos, médios e grandes, tiveram nesses longos meses de pandemia com Bolsonaro estimulando o contato e o contágio.

Claro que, da mesma forma que entrou, esse dinheiro pode sair em qualquer vento contrário. Se o governo brasileiro não conseguir organizar uma vacinação ágil e eficiente, o país será colocado para trás. Em um momento de mau humor com os emergentes, os capitais lembrarão que o Brasil tem uma dívida muito alta, o governo não tem programa crível de equilíbrio fiscal e Bolsonaro segue a política de isolamento diplomático. Acredita — até hoje — na vitória de Trump, hostiliza a China, levou um ano para fazer uma reunião com o presidente da vizinha Argentina, ameaçou “denunciar” Alemanha e França e agrediu a Noruega, que havia doado dinheiro para a proteção da Amazônia.

Mesmo com uma política ambiental desastrosa, uma condução perigosa da pandemia, e uma política econômica sem rumo, o Brasil conseguiu vender bônus no mercado internacional esta semana. O Tesouro emitiu títulos em dólar no mercado externo e atraiu três vezes mais demanda do que estava sendo oferecido. Há muitos riscos na dívida brasileira e ninguém desconhece isso. Mas neste momento tudo é festa. Começará um governo novo e mais racional nos Estados Unidos e a vacina está chegando.

Gustavo H. B. Franco: Um acordo de transição

Não, o mercado financeiro não está enxergando nenhum golpe, ou descontinuidade, mas vislumbra ao menos oito boas razões para presumir que a Presidência Bolsonaro iniciada em 2018 vai terminar diferente do que começou

Mesmo antes da derrota de Donald Trump parecia que o Brasil passava por uma transição, como se a segunda metade da Presidência Jair Bolsonaro fosse uma mudança de governo, uma sensação curiosa e paradoxal, pois mudança mesmo só teremos mais adiante, depois das eleições de 2022, ou não.

Entretanto, a “sensação de transição” foi se acentuando nas últimas semanas.

O problema começou com dificuldades com (a rolagem de) a dívida pública (os deságios nas LFTs), um clássico sinalizador de problemas em transições (o sujeito não quer comprar um título de um governo que vai ser pago, ou não, pelo próximo).

O Tesouro e o BCB têm experiência nesse assunto, sabem trabalhar de forma tópica, mas não são capazes de eliminar as dúvidas ensejadas por uma transição. Só o novo governante é capaz de fazê-lo.

Bem, como o novo governante é o mesmo, não deveria ser tão complexo. Porém, é fato que estamos experimentando a “sensação de transição” no meio do mandato presidencial. O que pode estar produzindo essa distorção?

Não, o mercado financeiro não está enxergando nenhum golpe, ou descontinuidade, mas vislumbra ao menos oito boas razões para presumir que a Presidência Bolsonaro iniciada em 2018 vai terminar diferente do que começou:

- O ocaso do populismo em escala global, iniciado nos EUA e criando um vento de fim de festa na Hungria como em Brasília;

- Uma segunda onda de covid, ou simplesmente o desdobramento da primeira, com amplos impactos em escala global, e impactos relevantes na recuperação que o País vinha experimentando;

- Mudanças nas lideranças das duas Casas legislativas e, consequente, revisão da equação de apoio parlamentar do governo. Talvez mesmo com reforma ministerial para atender ao “Centrão”.

- O ministro da Fazenda parece uma sombra de si mesmo, não é mais o “infiltrado liberal”, mas alguém mais organicamente ligado ao projeto de poder da família Bolsonaro. O ministro não vai cair, mas não é mais o mesmo, ou ao menos, não é mais atacante nas pautas reformistas, mas um “meia de contenção”, focado em evitar retrocessos. O casamento arranjado com os liberais terminou, pois as entregas em matéria de privatização, abertura e reformas mais profundas foram pífias;

- O fim dos auxílios emergenciais, sem que se saiba o que vem no lugar;

- O fim das linhas especiais, e de outras tantas providências dependentes da vigência do estado de calamidade que se encerra oficialmente em 31 de dezembro;

- Novos patamares de déficit primário e de dívida pública, o primeiro ultrapassando R$ 800 bilhões, e a segunda se aproximando de 100% do PIB.

- Recrudescimento da inflação que, em novembro, pelo IGPM, alcançou estonteantes 24,52% no acumulado de 12 meses;

Portanto, é como se a segunda metade tivesse se convertido no segundo governo Bolsonaro, e com desafios econômico aterradores.

Bem, o Brasil possui uma larga experiência em transições turbulentas, normalmente de um governo para o outro, não dentro do mesmo, para as quais a receita canônica é um acordo com o FMI. Uma das funções mais importantes, e menos faladas, desse tipo de acordo é a de terceirizar culpas, bem como responsabilidades sobre medidas que precisam ser tomadas, que se tornam imperativos de um tratado internacional, e que seriam inexecutáveis fora disso.

Será que é o caso?

Bem, é claro que o FMI, nesse caso, funciona apenas como um exercício retórico.

Nosso problema agora é fazer um acordo com o FMI, sem o FMI, um acordo do Brasil com ele mesmo. É fácil em tese, mas dificílimo de fazer, no atual estado de polarização, quando o governo está tão isolado que não consegue fazer acordo nem com ele mesmo.

Há sobre a mesa um desafio gigante e urgente, no terreno fiscal, de conciliar uma versão prática e socialmente aceitável da ideia de responsabilidade fiscal, que compreenda a preservação do teto (uma “última defesa” já bastante combalida), com iniciativas que coíbam um aumento catastrófico do desemprego e a volta da inflação.

O verbo aqui é conciliar, um que o governo não costuma conjugar, e para o qual não estava preparado.

* EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL E SÓCIO DA RIO BRAVO INVESTIMENTOS. ESCREVE NO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS

Zeina Latif: Sinais perturbadores

A falta de perspectivas de reformas enfraquece os alicerces da economia

Choques econômicos produzem mudanças de preços nos mercados. Os chamados preços relativos são importantes válvulas de ajuste para levar a economia para seu novo equilíbrio de forma eficiente. Porém, há algo maior ocorrendo na crise atual. Alguns preços exibem dinâmica que denunciam problemas na política econômica.

Quando ocorre uma quebra de safra, por exemplo, o aumento de preços agrícolas permite eliminar o excesso de demanda em relação à menor oferta. Ações governamentais para conter altas de preços podem trazer alívio aos consumidores no curto prazo, mas desestimulam a produção, contratando um problema maior adiante.

Muitas vezes, há rigidez de preços, como nos salários, o que dificulta o corte da folha de empresas que enfrentam queda no faturamento. Com leis trabalhistas flexíveis, o ajuste é mais rápido e o novo equilíbrio será com menos desemprego.

Nesta crise, teria sido importante reduzir adicionalmente as amarras nas relações trabalhistas, ao menos durante a calamidade pública, para permitir cortes de salários fora do programa de sustentação do emprego do governo. Um tema que, certamente, demandaria muito diálogo com o STF e o Congresso.

A taxa de câmbio é um importante preço na economia. Com a piora das condições econômicas e a busca de portos seguros por investidores, a cotação do dólar sobe. Como resultado, há uma melhora do saldo comercial, suavizando o ciclo econômico.

A pressão cambial nos últimos meses, no entanto, não reflete mais o choque da pandemia, sendo muito mais uma reação aos equívocos do governo, principalmente na falta de compromisso crível com reformas fiscais estruturais, que se tornaram ainda mais urgentes com a crise. O real descolou-se muito do patamar e da tendência média de moedas de países emergentes. Não se trata de mero ajuste a um choque transitório, mas sim uma pressão mais perene, que denuncia problemas na política econômica, o que impacta a inflação.

A ideia de muitos analistas de que a deterioração fiscal não geraria qualquer risco inflacionário, devido à fraqueza da economia, mostrou-se precipitada. Por outro lado, é curioso que alguns vejam o câmbio e a inflação como parte do ajuste fiscal.

É verdade que, diferentemente do passado, quando a alta do dólar agravava o quadro fiscal, agora ocorre o oposto. A dívida líquida do governo cresce menos com a alta do câmbio, pois o valor das elevadas reservas internacionais em reais aumenta. E alta da inflação no atacado, puxada pelo câmbio, ao inflar o PIB nominal (a inflação da economia como um todo sobe mais que a inflação ao consumidor), reduz a dívida como proporção do PIB. Em um exercício simples, a cada 10% de depreciação cambial, com Selic (por ora) estável, a dívida líquida/PIB cai em torno de 1pp. Há, portanto, um pequeno “refresco” de curto prazo, mas, sozinha, a depreciação não impede o crescimento da dívida ao longo do tempo.

Alguns acreditam que a inflação mais elevada ajudaria a reduzir o déficit público, em uma alusão ao passado, quando a inflação corroía as despesas e preservava a arrecadação. Não mais, pois há elevada indexação de despesas. Em 2019, as despesas corrigidas, direta ou indiretamente, pela inflação chegaram a 68% do total.

Além disso, a aceleração da inflação aumenta o desafio para cumprir a regra do teto, pois o teto de despesas no orçamento é calculado com base na inflação anual em junho do ano anterior, enquanto boa parte das despesas é indexada ao salário mínimo, corrigido pela inflação (INPC) do final do ano.

Reações equivocadas ao choque fazem com que ajustes da taxa de câmbio sejam mais intensos, atrapalhando a superação do próprio choque, por conta da inflação e da elevada volatilidade cambial. Não estamos diante apenas de um quadro de ajuste transitório para um novo equilíbrio da economia, mas, sim, de algo mais preocupante: o enfraquecimento dos alicerces da economia pela falta de perspectiva de reformas.

*Consultora e doutora em economia pela USP

Zeina Latif: Melhor não despertar a ira dos investidores

Precisamos, desde já, de um plano de contenção de despesas obrigatórias

Disciplina fiscal significa um país não gerar indefinidamente rombos orçamentários e aumento da dívida pública como proporção do PIB. Caso contrário, cedo ou tarde, vai enfrentar o revide dos credores: inicialmente demandando taxas de juros crescentes e, no limite, desistindo de financiar o governo, por medo de calote. Irão buscar investimentos mais seguros, inclusive fora do País. O resultado é o aumento da inflação.

O espaço para governos esticarem a corda depende da crença dos investidores quanto à sua capacidade e disposição de fazer o ajuste das contas públicas, em algum momento futuro. Dois fatores são chave para essa expectativa: a capacidade do país de crescer de forma sustentada, o que é um selo de qualidade da ação estatal, e a credibilidade do governo, construída pelo respeito a compromissos feitos.

Países ricos conseguem se endividar mais. A dívida pública das economias avançadas estava na média em 104% do PIB em 2018 ante 50% nos emergentes. Em 2000, essas cifras eram 83% e 45%, respectivamente.

Para ajudar na construção de credibilidade, muitos governos adotam regras fiscais para reger as contas públicas. São compromissos com a disciplina fiscal previstos em lei. É comum em países com meta de inflação, pois são regras que se reforçam mutuamente.

As regras precisam ser duradouras para cumprirem seu papel. Não podem ser facilmente contornadas ou alteradas. Já se observam no mercado financeiro as consequências do flerte com a flexibilização da regra do teto, aprovada há menos de quatro anos. A elevada volatilidade de preços de ativos, inclusive da taxa de câmbio, ameaça a recuperação da economia. Além disso, ocorre um encurtamento do perfil da dívida pública, tornando o ambiente mais propenso à saída de recursos.

As regras não podem ser frouxas, deixando de fora muitos itens de despesa, como alguns propõem – a regra do teto já exclui o Fundeb e a capitalização de estatais não dependentes do Tesouro. Por outro lado, precisam ser críveis ou factíveis. Alguns analistas apontam que, por conta da pandemia, a regra do teto tornou-se impraticável diante das demandas por gastos com saúde e socorro de pessoas e empresas, sendo necessário ajustá-la. Vejamos.

A regra já embute uma “cláusula de escape” para o período de calamidade pública, liberando as despesas associadas ao combate dos efeitos da covid-19. Seria então o caso de estendê-lo por mais alguns meses, para autorizar despesas transitórias? O cuidado aqui é haver justificativa forte o suficiente para os créditos extraordinários e a garantia de seu bom uso. Além disso, convém esgotar outras possibilidades, como criar espaço no Orçamento pela redução temporária da folha do funcionalismo, conforme proposto na PEC emergencial, abandonada.

Uma flexibilização do teto para aumentar despesas permanentes seria mais arriscado. Mesmo medidas meritórias, como a Renda Cidadã, deveriam substituir as muitas políticas públicas equivocadas. Nesse contexto, é indefensável a tímida proposta de reforma administrativa, que além de excluir importantes carreiras do funcionalismo, não afeta os atuais servidores. O mesmo vale para a contrariedade do presidente com o remanejamento de recursos de outras políticas sociais proposto pelo time econômico.

A pandemia aumentou a necessidade de reformas. O teto, mesmo se respeitado, não eliminará o rombo fiscal por muitos anos. Flexibilizá-lo significaria cutucar o investidor, já desconfiado, com vara curta. Dilma fez isso em 2015. Deu no que deu.

Na melhor das hipóteses, o governo estaria aumentando a probabilidade de um ajuste forçado das contas públicas por meio de sensível elevação da carga tributária. Um cenário “volta ao passado” penalizaria ainda mais a frágil economia.

Os investidores poderão financiar a dívida pública elevada e crescente, e será possível evitar maior carga tributária e instabilidade econômica. Mas desde que haja plano consistente de contenção de despesas obrigatórias de forma a não apagar a chama já tão fraca da disciplina fiscal.

Alex Ribeiro: Encurtamento da dívida deixa país vulnerável

Súbita mudança de humor dos mercados é risco para estratégia de emitir títulos públicos de curto prazo

Dois ex-presidentes do Banco Central alertaram, nos últimos dias, para os riscos da tendência de encurtamento do prazo da dívida pública, num ambiente de muita incerteza sobre a manutenção do teto de gastos, a principal âncora fiscal do país. O Tesouro Nacional pode até ganhar algum tempo emitindo títulos públicos de curto prazo, mais baratos. Mas ficará cada vez mais vulnerável a uma súbita mudança de humor dos mercados.

Arminio Fraga, da Gávea Investimentos, citou um número que sintetiza o perigo: pelo andar da carruagem, o Tesouro terá que captar no mercado o equivalente a 46% do Produto Interno Bruto (PIB) em 12 meses, para rolar os títulos que vencem no período, para pagar os juros da dívida e para bancar o altíssimo déficit primário do governo.

O fantasma é um eventual repeteco do que aconteceu em 2002, quando o próprio Arminio chefiava o BC. Os investidores se tornaram mais relutantes em financiar o governo, diante das dúvidas sobre o compromisso do então candidato Luis Inácio Lula da Silva com a austeridade fiscal. “O governo não conseguia vender papéis que venciam em 2003”, disse, referindo-se ao ano em que começaria o novo governo. A bomba só foi desarmada quando Lula se comprometeu a manter o ajuste das contas públicas.

O economista Affonso Celso Pastore explicou a dinâmica que tem empurrado o Tesouro para o encurtamento da dívida. Hoje, a taxa que o Tesouro paga para se financiar no curto prazo está entre 2% e 3% ao ano, enquanto que nas captações de dez anos paga algo como 7% ao ano. A diferença entre a taxa de curto prazo e a de longo prazo, de cerca de 4,5 pontos percentuais, representa justamente o risco fiscal.

A perspectiva é que a dívida bruta supere 100% do PIB e, até agora, o governo Bolsonaro não mostrou claramente como pretende manter o teto de gastos. Do ponto de vista do Tesouro, argumentou Pastore, faz sentido e é totalmente sensato captar no curto prazo, pagando juros menores. Com isso, reduz o custo implícito da dívida pública. Os juros que o Tesouro paga na dívida são um componente importante nos cálculos da dinâmica da dívida. A desvantagem é que o Tesouro fica com um perfil de dívida desfavorável, com vencimento em um prazo mais curto.

“Se isso for temporário, não tem muita importância”, afirmou ele, “Se isso se estender ao longo do tempo e você tiver um aumento de riscos, o Tesouro vai ter que seguir resgatando os títulos longos e colocando títulos curtos.” Para ele, o acúmulo desse risco é um alerta importante “para que o governo tenha juízo e retorne ao teto de gastos”. Os dados divulgados pelo Tesouro nos últimos dias mostram como o encurtamento da dívida pública vem ocorrendo de forma acelerada.

De dezembro para junho, o prazo médio da dívida baixou de 3,83 meses para 3,68 meses. Há pouco tempo atrás, o prazo médio da dívida era de 4,5 anos. Mas essa estatística deixa de fora a atuação do Banco Central por meio das operações compromissadas, que são operações de curtíssimo prazo que impactam a dívida bruta. No primeiro semestre, o déficit primário do governo central ficou em R$ 417,241 bilhões, em grande medida devido aos gastos extras e perda de arrecadação com a pandemia. Com forte volatilidade nos mercados, não foi possível ao Tesouro levantar dinheiro para financiar esses gastos. Desse déficit primário, apenas R$ 3,374 bilhões foram bancados com a emissão de dívida. A maior parte foi financiada por meio de operações compromissadas. Uma outra parte foi pela emissão de moeda, já que a população passou a demandar mais dinheiro em espécie na pandemia. No caso das compromissadas, não foi um financiamento direto do BC ao Tesouro. O Tesouro sacou dinheiro da conta única para pagar despesas e, em seguida, a autoridade monetária enxugou o excesso de dinheiro em circulação.

Do ponto de vista da dívida bruta, porém, faz pouca diferença. O débito aumentou e ficou com prazo mais curto. Os operações compromissadas de curtíssimo prazo subiram de 13% do PIB para 19% do PIB, enquanto que a dívida mobiliária subiu de 50,7% do PIB para 52,8% do PIB.

Na prática, o que aconteceu durante o primeiro semestre, num período de grande estresse, foi parecido com as operações de expansão quantitativa feitas por países desenvolvidos. O Banco Central ajudou a encurtar o prazo da dívida pública, tirando um pouco de pressão da curva de juros futuros. A diferença é que, no caso atual, o dinheiro para resgatar títulos do Tesouro veio da conta única. O Tesouro tem um bom fôlego para fazer essas operações, se necessário, já que a conta única tinha um saldo de R$ 997 bilhões em junho. Além disso, o Tesouro vai receber do BC um reforço dos lucros com operações com as reservas internacionais. Mas, se o quadro se prolongar e não houver recursos na conta única, em tese o Banco Central poderá comprar diretamente títulos em mercado, com os poderes que foram conferidos por uma emenda constitucional.

Um economista com longa experiência no Tesouro diz que uma dívida pública curta é sempre um problema, principalmente em um cenário de deterioração fiscal, dívida crescente e juros historicamente baixos. “Em 2002, o Tesouro teve que vender títulos pós-fixados de três meses com prêmios crescentes”, lembra. O Brasil tem alguns atenuantes importantes, como uma baixa participação de estrangeiros no financiamento da dívida e falta de opções de investimentos para investidores institucionais. Na época da hiperinflação, o governo conseguia rolar a dívida no overnight, mas pagava juros de 3% ao dia.

Agora, com os juros em 2,25% ao ano, o Tesouro já não tem a mesma facilidade de vender títulos pós-fixados.

O argumento de Arminio e Pastore é que o encurtamento do prazo da dívida pública pode ser uma estratégia para ganhar tempo enquanto são tomadas as medidas de ajuste fiscal. Mas esse tempo não pode ser desperdiçado. As medidas que podem sustentar o teto de gastos, como a PEC Emergencial e a reforma administrativa, parecem totalmente fora das prioridades do governo e do Congresso. Ao contrário, são muitas as forças para flexibilizar o teto de gastos.

Míriam Leitão: Resposta errada do governo no meio ambiente

Os primeiros movimentos de resposta do Brasil aos investidores apontam para o fracasso. Que chance tem de dar certo a estratégia de convencer que o Brasil respeita o meio ambiente com o presidente Bolsonaro afirmando que eles estão com “uma visão distorcida” dos fatos e uma carta que tem entre os signatários a dupla Ricardo Salles e Ernesto Araújo? Não há o que Salles faça que apague seus abundantes atos e palavras contra o meio ambiente neste um ano e meio. Araújo vive em órbita pelo mundo da lua capturado por teorias da conspiração. Para piorar, existe o danado do fato: o Inpe acaba de mostrar que o Brasil bateu novo recorde de queimada na Amazônia.

Do ponto de vista econômico, o que está acontecendo é uma enorme contradição. A maior recessão da história do país e o desmatamento subindo. Como pode o nível de atividade estar em queda livre, e o desmatamento e as queimadas, em alta? A resposta é: o governo Bolsonaro deu fartos incentivos à atividade ilegal. Os criminosos sabem que ficarão impunes e que, se tiverem mais sorte, verão uma Medida Provisória aprovada consolidando seu domínio sobre áreas que grilaram.

O vice-presidente Hamilton Mourão no comando do Conselho da Amazônia foi um avanço, mas o desmatamento está crescendo forte pelo segundo ano consecutivo mesmo com as ações do Exército. A entrada do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na turma que quer demover grandes fundos de saírem do Brasil tem um ganho e dois óbices. O bom é que Roberto Campos circula fácil pelo mundo das finanças internacionais e tem boa rede de contatos. O primeiro problema é que um presidente do Banco Central não se envolve tanto com questões de governo como ele tem feito, segundo, pelo que disse até agora, ele também esposa a tese de que os outros é que estão mal informados.

Só pela carta que os 29 fundos mandaram para as embaixadas brasileiras, cobrando explicações sobre a política ambiental, já ficou claro que eles sabem exatamente o que se passa no Brasil. Citaram até a boiada pandêmica do Salles. O mundo de hoje é o da informação instantânea. A tese de que os outros países estavam desinformados a nosso respeito foi usada na época da ditadura para negar a tortura. Mesmo naquele mundo analógico, a estratégia deu errado porque contrariava os fatos.

O melhor é mudar os fatos. Essa é a forma de convencer. O vice-presidente disse à “Folha” que convidará embaixadores para sobrevoar a Amazônia. A visão do verde dos nossos bosques não convencerá porque todos podem consultar as imagens de satélite que mostram a progressão do desmatamento no Brasil. Os avanços que o governo pode relatar, como, por exemplo, a queda da taxa de desmate a partir de 2004 pertencem ao governo Lula. A tendência começou a mudar nos governos Dilma-Temer e a destruição acelerou nesta administração. Se os dados atuais forem comparados com a taxa de 2004 haverá sim uma redução, mas foi resultado de políticas ambientais e fortalecimento dos órgãos de controle, totalmente desmontados na atual gestão.

Se quiser mudar a imagem do país, o governo brasileiro tem que começar trocando os ministros do Meio Ambiente e das Relações Exteriores. Salles é um dano ambulante à imagem do Brasil. Ele faz qualquer coisa para destruir o meio ambiente, até rasgar dinheiro, como fez com o Fundo Amazônia diante da Noruega e da Alemanha. O problema de Araújo é de outra natureza. Decorre da sua falta de conexão com a realidade. Ele costuma deixar seus interlocutores constrangidos pela maneira como interpreta a conjuntura internacional e sobrevoa os eventos contemporâneos a bordo de teorias lunáticas.

O ponto central da dificuldade de melhorar a imagem ambiental do Brasil é que o presidente Jair Bolsonaro acredita em tudo o que disse e fez nesse campo. Ele acha que o bom é liberar o garimpo e perdoar grileiros. Já que não pode acabar com as terras indígenas, ele quer mineração nessas unidades de conservação. Se pudesse, fecharia órgãos como o Ibama e o ICMbio. Como não pode, ele os enfraquece e ameaça os servidores, como fez com os que destruíram tratores encontrados em desmatamentos de terras públicas. Salles segue ordens do seu chefe. A imagem do Brasil reflete o que tem infelizmente acontecido. Distorcida é a visão de Bolsonaro.

Vinicius Torres Freire: Mercado supõe que 2021 terá vida que segue e Bolsonaro quieto

Mercado supõe que gasto e política econômica voltem ao que eram no pré-pandemia

O país estará mais pobre e o governo estará mais endividado, mas depois da calamidade do vírus o plano de política econômica não deve mudar: não se admite nem é provável que mude. É o que parece implícito nas projeções de economistas do setor privado, do “mercado”, e explícito na conversa do governo. Não deixa de ser uma espécie de otimismo, um “vida que segue”, apesar do desastre.

Na média, as estimativas econômicas parecem pressupor que o gasto extra do governo federal neste ano (“Orçamento de guerra”) será quase eliminado no ano que vem: auxílios emergenciais e de salário, adiamentos de impostos, ajuda a estados e municípios, despesas com saúde. É um talho da ordem de R$ 450 bilhões. É algo equivalente à despesa anual com salários de servidores, benefícios para idosos e deficientes (BPC), Bolsa Família e investimento.

Está previsto que a economia crescerá uns 3,5% e implícito ainda que o teto de gastos será mantido e que a receita do governo federal praticamente volta ao nível de 2019. É o que se depreende das estimativas da praça para o déficit federal, dando-se de barato que “o mercado” não prevê aumento de impostos, bidu.

Para que se respeite o teto, não será possível nenhum programa de renda básica que eleve despesas. Se sair um “Renda Brasil”, esse novo pacote teria de ser pago com cortes de gastos em outras áreas, o que demanda alterações em leis ainda neste ano.

Manter o teto reduziria ainda mais o investimento público “em obras”; deixaria os gastos com saúde e educação no piso. A fim de compensar o aumento inevitável de certas despesas obrigatórias, seria preciso limitar outro gasto, provavelmente salário de servidores.

Parece pressuposto que o fim do auxílio emergencial e complementos de salário será compensado por aumento da soma dos rendimentos do trabalho (“massa”) a partir do terceiro trimestre. Imagina-se que estados e municípios conseguirão pagar salários e fornecedores em 2021.

Plausível? Um corte de quase meio trilhão de reais no gasto público seria compensado por aumento de despesa privada? Isto é, pelo gasto derivado do aumento do total de salários e do crédito, além daquele que sobreviria por causa do consumo represado, pois a poupança de parte das famílias aumentou (não perderam renda e gastaram menos).

A dívida pública teria crescido para um nível horrível, mas ficaria estável pelos próximos anos, dadas as previsões de crescimento, manutenção do teto e taxa básica de juros baixa —ficaria baixa porque o programa fiscal seria o mesmo e haveria “reformas”.

Na saída da recessão de 2014-16, o nível de emprego (pessoas ocupadas) levou três anos para ir do fundo do poço ao pico anterior. O emprego formal jamais se recuperou, assim como a receita do governo (como proporção do PIB, descontado o maná do leilão de petróleo de 2019). Setores que mais ajudaram na recuperação do emprego depois da recessão são ainda os mais afetados pela epidemia (serviços).

É muito incerto se auxílio emergencial ainda fará efeito na economia depois de acabar, em setembro (quando houve o caraminguá do FGTS, ajudou, mas passou rápido).

A baixa do investimento público vai arruinar ainda mais nossa infraestrutura (deve limitar algum investimento privado também). A longa e mortífera epidemia deve limitar a confiança de trabalhar e consumir.

Enfim, parece pressuposto que Jair Bolsonaro continuará quieto, que haverá acordão político-judicial para deixá-lo no cargo e que o povo aceitará mais pobreza em paz.

César Felício: Diminui o vendaval?

No mercado, aposta-se em menos lavajatismo

Entre os executivos de banco de uma forma ou de outra atentos à Lava-Jato, há um moderado otimismo. Acredita-se que tanto no plano dos grandes interesses nacionais quanto no que se refere ao próprio pescoço de cada um, o pior já passou. Na visão destes atores do sistema financeiro, o resultado concreto das investigações que afetam a mais de dez bancos implicará em pagamentos acertados em termos de ajustamento de conduta. As irregularidades a serem desvendadas seriam enquadradas como falhas de controle, e não casos de corrupção. É uma agenda com seu custo para o mercado financeiro, mas suportável. Não tem cadeia. Não tem instituição sendo fechada.

Um núcleo jacobino persistiria no Rio de Janeiro, em torno da 7ª Vara Federal, comandada por Marcelo Bretas, mas a onda teria se dissipado em Curitiba, na PGR e no Supremo. A equação política, na visão de um espectador, mudou. "O lavajatismo e o bolsonarismo formaram uma aliança de ocasião que está se desfazendo com o tempo", acredita.

Na opinião desse senhor, o Brasil viveu um momento de grande perigo entre o fim do ano passado e o começo do governo atual. Era o risco do lavajatismo, com Sergio Moro à frente do governo, servir de combustível para uma escalada autoritária.

Esta marcha poderia ter o seguinte encadeamento: instalava-se a chamada CPI Lava-Toga, o que abriria caminho para pedidos de impeachment dentro do Supremo. Sob pressão, a casa aceitaria aprofundar as investigações contra detentores de foro a tal ponto que o que restasse da classe política seria destruída. Neste processo, a elite empresarial ficaria muito fragilizada e o grande líder populista poderia reunir os sobreviventes dos outrora poderosos em uma mesa e estabelecer novos termos: para a Presidência da República, tudo seria possível. Aos demais restaria a submissão.

Deste risco o Brasil estaria livre. Seja porque o bolsonarismo não demonstrou ter blindagem absoluta ao que as investigações podem trazer, seja porque a imperícia fez morada no Palácio da Alvorada. Perdeu-se apoio para isso entre os militares, no Congresso, na mídia, em parte dos eleitores, e por fim, da cúpula do Judiciário, com a troca de guarda entre Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Passaram a viver das redes sociais.

Não que Cármen Lúcia coonestasse alguma aventura autoritária do presidente, pelo contrário. Mas a ministra havia revestido sua presidência de uma aura messiânica que deixava sem controle o radicalismo da primeira instância. Toffoli jamais será um herói. Para ninguém.

A agenda econômica de Paulo Guedes de forma indireta também ajuda a desanuviar o ambiente. A tensão entre entorno de Bolsonaro e o de Rodrigo Maia, nesta visão, é um pouco de disputa por protagonismo. Existe uma tendência natural para se aprovar alguma reforma da Previdência, como porta de entrada para outras reformas de uma agência "market friendly". Na visão do mercado, a votação de uma agenda reformista não é uma panaceia, mas tira o país das cordas de uma recessão profunda. Falta de crescimento e radicalização política andam de mãos dadas. Moderação está mais associada com algum desenvolvimento econômico.

Para este executivo, Guedes não coloca trava em ninguém. "Em relação à democracia, não dá para confiar nele. Ele não se importa se o regime é democracia ou ditadura, contanto que dê espaço para as ideias dele. Ele não vai ser o cara que vai colocar algum obstáculo". A agenda do ministro da Economia, portanto, favorece a estabilidade das instituições de uma maneira indireta. Ressalve-se que, em público, quando questionado, Guedes afirmou mais de uma vez que jamais compactuaria com um regime autoritário.

14 de junho

O termômetro da Previdência, um monitor de votos na Câmara em relação à reforma desenvolvido pela empresa de consultoria Atlas Político, publicado desde março pelo Valor , anda se movendo de forma contundente. Parece cada vez mais palpável a aprovação da reforma, desde que o governo federal começou a negociar mudanças no texto.

Pela primeira vez o contingente de indecisos deixou de ser o mais numeroso da Câmara. No dia 18 de março 220 deputados estavam no muro, agora são 137 nesta condição. O total de votos contrários, 144 até ontem, está virtualmente inalterado desde o início do levantamento. Os que defendem a aprovação do texto com alterações passou de 79 em 8 de abril para 127 agora. Os apoiadores incondicionais da reforma, por dois meses entre 90 e 100, passaram a 105.

Ainda está longe dos 308 votos necessários para aprovar a reforma - a soma dos que são de alguma maneira favorável dá 232 - mas uma onda está se formando. É difícil pensar que a greve geral convocada no dia 14 vá alterar esta realidade.

A paralisação da próxima semana tende a ser um circuito fechado. Se ganhar a adesão do setor de transportes pode-se dizer que deve ser bem sucedida, induzir a interrupções em cadeia das jornadas de trabalho. É provável que as ruas sejam tomadas nas principais cidades. Mas é jogo jogado: estamos falando de sindicalistas, militância organizada em partidos e movimentos sociais. Fortalece quem já tem posição formada. É diferente dos protestos relacionados à educação, sobretudo do primeiro, que mostrou a reação social diante de um fato novo, qual seja os cortes na área decididos pelo governo e a maneira como foram apresentados.

O protesto de 15 de maio pegou de surpresa um grupo político capaz de politizar qualquer tema, até as polêmicas envolvendo Neymar. Ao que tudo indica, foi menosprezado o risco de reações negativas ao posicionamento do ministro da Educação.

O 14 de Junho parte de um ambiente totalmente diferente. É contra a reforma da Previdência, um tema em relação ao qual o governo investiu muito para construir uma imagem positiva. No mínimo, a reforma hoje não é tão impopular quanto foi no passado. A oposição anda perdendo terreno na batalha pela comunicação do tema.

*César Felício é editor de Política.

Claudia Safatle: A economia sob falsa calmaria

Investidores externos retomam o interesse pelo Brasil

Os mercados reagem bem e com tranquilidade às primeiras semanas de governo Bolsonaro. Atribuem pouca atenção ao bate-cabeças e às derrapadas do próprio presidente e de alguns dos seus subordinados, que consideram normal em início de gestão, e guardam grandes expectativas para fevereiro, quando o Congresso receberá do Executivo a proposta de reforma da Previdência.

Todos os "soft datas" melhoraram e muito das eleições para cá, dos índices de confiança ao risco de crédito. O Credit Default Swap (CDS), que chegou a 311 pontos-básicos em setembro, ontem fechou em 183 pontos.

Não há exuberância nos mercados de juros, câmbio e ações dado os preços dos ativos.

O que há é uma calmaria que o ministro da Economia bem definiu no seu discurso de posse. "Estamos respirando, aparentemente, à sombra de uma falsa tranquilidade, que é uma tranquilidade à sombra da estagnação econômica", disse ele, ao defender um ataque frontal ao déficit público pelo lado do controle do gasto.

O Brasil, sob o comando de um governo liberal, de direita, volta a instigar o apetite dos investidores internacionais e isso deverá ficar claro na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos (Suiça), na próxima semana.

O economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, ex- diretor do Banco Central, pode constatar essa mudança na semana passada em viagem aos Estados Unidos para diversos encontros com grandes investidores. "Quem tem ativo no Brasil não vende e quem não tem está esperando uma queda de preços para comprar", assinalou.

O foco da atenção dos investidores tanto internamente quanto no exterior é a reforma da Previdência que o governo enviará ao Congresso no mês que vem e que, imagina-se, será uma proposta que vai além do projeto de Michel Temer aprovado na Comissão Mista da Câmara. Eles querem saber das articulações políticas do novo governo para a aprovação da nova Previdência e sobre qual será o envolvimento do presidente da República na reforma, dentre inúmeras outras perguntas. "O interesse no Brasil é enorme e fiquei impressionado", comentou Mesquita.

O país é um caso singular no mundo. Está com as principais questões macroeconômicas resolvidas, mas carrega um déficit próximo de 7% do PIB e uma dívida de quase 80% do PIB. Ou seja, tem uma situação fiscal totalmente fora do prumo.

Os destaques, do lado macro, são para os juros, que estão baixos de forma sustentável, para a inflação, que está sob controle, para os preços administrado, que estão bem alinhados, e para a grande capacidade ociosa da economia.

Paralelamente a isso, o endividamento das empresas estatais (basicamente Petrobras e Eletrobras) diminui e os bancos públicos encolhem, gradualmente, sua participação no mercado de crédito. Os bancos privados, por seu turno, estão dispostos a responder positivamente à desestatização do crédito no país, expandindo sua fatia de mercado.

Bolsonaro é o presidente com as melhores condições cíclicas no começo de mandato, aponta Mário Torós, sócio da Ibiúna Investimentos e também ex-diretor do Banco Central.

Tomando como um dado que a produtividade do trabalho aqui corresponde a um quatro da produtividade de um trabalhador nos Estados Unidos, a economia está razoavelmente bem arrumada e o hiato do PIB é grande o suficiente para permitir o crescimento não inflacionário da economia antes mesmo da expansão dos investimentos.

Mas, ao mesmo tempo, tem uma das piores situações fiscais do mundo, realça Torós. "Ela é ruim tanto no fluxo quanto no estoque", completa ele.

O lado positivo dessa questão é que, depois de tanto circundar os problemas, agora sabe-se exatamente o que tem que ser feito. O teto dos gastos demanda a reforma da Previdência e esta, hoje, já é mais bem compreendida e tem maiores condições de ser aprovada do que no passado recente.

E mesmo que a reforma de Bolsonaro apenas reduza o tempo da transição de 20 para 15 anos, como noticiado, o valor dessa mudança é bem relevante.

O fato é que a piora das contas públicas foi tanta que ficou mais fácil de ser resolvida.

Mas a calmaria é passageira.

O economista e ex-presidente do Banco Central Chico Lopes ofereceu o primeiro emprego a Paulo Guedes quando o agora ministro da Economia voltou de Chicago, no fim dos anos de 1970. Lopes era superintendente do Inpes/Ipea escolhido pelo então ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, em 1979. A oferta de emprego, porém, não vingou. Primeiro porque o salário era baixo e insuficiente para os planos de Guedes de comprar um apartamento. Segundo, porque Simonsen pediu demissão em outubro daquele mesmo ano e Chico Lopes perdeu o cargo.

Como se vê, ambos se conhecem há muitos anos e pode-se dizer que são amigos.

Em um evento no Rio, na semana passada, que reuniu 12 ex-presidentes do Banco Central, Chico Lopes contou a história acima, de como conheceu o jovem economista da escola de Chicago, e fez um reparo pertinente ao discurso do agora ministro da Economia - que tem feito críticas aos 30 anos de social-democracia no Brasil (PMDB, PSDB e PT). Durante todo esse tempo, diz Guedes, eles promoveram o inchaço do Estado, cujos gastos saltaram de 18% do PIB para 40% do PIB em 40 anos, a partir do governo militar.

"Acho que o Paulo [Guedes] está cometendo uma injustiça, ao não reconhecer que foi a social-democracia que construiu as bases da estabilização com o Plano Real, a criação do Copom com o regime de metas - que conferiu a independência ao BC - e a lei do teto do gasto", disse o ex-presidente do BC.

Chico Lopes admite que essa foi uma construção custosa e lenta, mas advoga que foi justamente essa herança da social-democracia brasileira que "botou a bola na marca do pênalti para a liberal-democracia marcar o gol".

José Luis Oreiro: Sem lucros não haverá recuperação sustentável da economia

Em matéria publicada no Valor Econômico do dia 18 de setembro (“Para IEDI, despesa financeira é pedra no caminho das empresas industriais) somos informados que, segundo levantamento feito pelo IEDI junto as 339 empresas não-financeiras de capital aberto, a margem de lucro, tanto no conceito operacional, como no conceito líquido, apresentou uma redução não desprezível entre o primeiro e o segundo trimestre de 2017. Em números: a margem operacional do total das empresas pesquisadas caiu de 16,1% para 14,7% entre o primeiro e o segundo trimestre do corrente ano, ao passo que a margem líquida caiu de 7% para 4,3% no mesmo período.

Um dado interessante do estudo do IEDI é que a redução das margens de lucro foi maior nas empresas do setor de serviços do que nas empresas do setor industrial. Com efeito, enquanto as empresas do setor industrial tiveram uma queda de 9,3% para 8,6% na margem operacional (queda de 0,7 p.p) e de 4,9% para 3% na margem líquida (queda de 1,9 p.p) ; as empresas do setor de serviços constataram uma queda de 17,8% para 16,9% (queda de 0,9 p.p) na margem operacional e de 7,4% para 4,2 % (queda de 3,2 p.p) na margem líquida.

A queda da margem operacional de lucros (ou seja, da relação do lucro antes dos juros e impostos e a receita) indica que as empresas pesquisadas não estão conseguindo repassar para os preços o aumento dos custos operacionais. No caso das empresas do setor industrial a redução das margens de lucro deve refletir o crescimento dos salários reais (devido a desinflação ocorrida nos últimos 12 meses) acima da produtividade do trabalho num contexto de demanda reprimida pelo quadro recessivo e continuidade da taxa de câmbio sobrevalorizada. Surpreende, contudo, que as empresas do setor de serviços também não estejam conseguindo repassar para os preços o aumento dos custos operacionais, o que é um forte indicador de fraqueza da demanda agregada.

Os momentos de recuperação cíclica do nível de atividade econômica são, em geral, acompanhados por uma elevação (não por uma redução) das margens de lucro. Isso porque o aumento do grau de utilização da capacidade produtiva associado a recuperação do nível de produção tende a produzir um aumento da produtividade do trabalho; pois durante o descenso cíclico as empresas não ajustam o tamanho da força de trabalho na proporção exigida pela queda da produção e das vendas em função dos custos de demissão e contratação de trabalhadores. Esse fenômeno, conhecido na literatura econômica, como labour hoarding, gera um padrão pró-cíclico para a dinâmica da produtividade do trabalho, fazendo com que as margens de lucro aumentem durante a fase de recuperação. É o aumento das margens de lucro que permite, não só a continuidade do processo de desalavancagem das empresas que se endividaram durante o boom, como também aumenta a expectativa de retorno dos projetos de investimento em ampliação e modernização da capacidade produtiva. Dessa forma, o aumento da “eficiência marginal do capital” termina por gerar um aumento do fluxo de novos investimentos, o que gera um efeito multiplicador sobre o nível de atividade econômica, proporcionando uma recuperação sustentável da economia.

Infelizmente os dados divulgados pelo IEDI mostram que esse mecanismo virtuoso não está acontecendo no Brasil, pelo contrário, as margens de lucro estão em processo de redução. Sem o crescimento dos lucros não há estímulo para os empresários investirem. E sem investimento não há recuperação sustentável para a economia brasileira.

Talvez seja essa a razão pela qual o Ministro da Fazenda, Sr. Henrique Meirelles, pediu recentemente a um grupo de pastores evangélicos orações pela economia brasileira. Quiçá seja necessário, de fato, um milagre para evitar a volta do Pibinho, o qual foi o começo do fim da era Dilma Rouseff.

* José Luis Oreiro é economista e professor da Universidade de Brasília (UnB)

Ipea diz que jovens entre 14 e 24 anos são os mais atingidos pelo desemprego

Jovens entre 14 e 24 anos são os mais atingidos pelo desemprego, segundo texto da Carta de Conjuntura nº 33, divulgada hoje (19), em Brasília, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Enquanto a taxa total de desemprego alcançou 11,8% no terceiro trimestre deste ano, entre os jovens dessa faixa etária chegou a 27,7%. O desemprego também afeta mais os trabalhadores com ensino médio incompleto (taxa de 21,4%).

O Ipea diz ainda que, até meados de 2016, o aumento do desemprego, apesar de ter sido substancial, foi atenuado devido ao fato de muitas pessoas que perderam emprego terem se tornado trabalhadoras por conta própria. Contudo essa tendência se reverteu no terceiro trimestre de 2016, quando se observou uma queda dos ocupados por conta própria, acrescentou o Ipea.

Rendimento

Segundo o Ipea, o terceiro trimestre de 2016 não apresentou melhoras na evolução do rendimento médio do trabalho.

A média de rendimentos ficou em R$ 2.017, R$ 50 abaixo do observado no mesmo período de 2015. No entanto, no cálculo do trimestre encerrado em outubro, a média subiu ligeiramente para R$ 2.025.

A análise do Ipea foi feita com base em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc) e nos informes detalhados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br