Marcus Pestana

Marcus Pestana: Precisamos conversar sobre o Parlamentarismo

A história republicana brasileira, e já se vão 130 anos da Proclamação da República, não foi propriamente um céu de brigadeiro ou um mar de almirante em termos de estabilidade política e institucional. Assemelha-se mais a uma montanha russa.

Já no nascedouro a República foi marcada por uma confusa ruptura com a monarquia, a partir da ação das Forças Armadas. Em 1930, tivemos outra quebra da ordem constitucional, após a dissolução do pacto de governabilidade da República Velha e do seu pilar, a famosa política do café com leite. Getúlio Vargas, liderando uma aliança com Minas Gerais e o Nordeste brasileiro, instalou a República Nova e o Governo Provisório. Pressionado pela Revolução Constitucionalista de 1932, capitaneada por São Paulo, foi obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 1934, de curta vida. Em 1937, aproveitando a instabilidade provocada pelas movimentações integralistas e pela Intentona Comunista de 1935, tendo como biombo o fantasioso Plano Cohen, Getúlio dá um golpe institucional, fecha o Congresso e outorga a quarta Constituição do Brasil, a terceira da República, conhecida como a Polaca, em 10 de novembro de 1937. Mais uma vez, as Forças Armadas tiveram papel preponderante. Contemporâneos a esses acontecimentos avaliam que o golpe viria com ou sem Getúlio. A nova ordem do Estado Novo era baseada em forte centralização do poder na União, nacionalismo, intervencionismo estatal e anticomunismo. Durou até 1945, quando a vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra impôs a volta à democracia.

De 1946 em diante, tivemos também grande instabilidade política com o suicídio de Vargas em 1954, as conspirações contra JK, a renúncia de Jânio Quadros em 1961, a frustrada experiência parlamentarista de 1962, a radicalização extrema no governo João Goulart e como consequência o golpe militar de 1964, os Atos Institucionais e a nova Constituição de janeiro de 1967, interrompendo a experiência democrática anterior e que persistiria até 1985.

A luta democrática dos anos de 1970 desencadeou as históricas campanhas pela Anistia e das Diretas-Já que pavimentaram o caminho para a vitória de Tancredo Neves contra Paulo Maluf no Colégio Eleitoral em 1985 e a fundação da Nova República com a sua Constituição de 1988. Mesmo este ciclo político foi marcado por momentos tensos como os dois processos de impedimento dos Presidentes eleitos Fernando Collor (1992) e Dilma Rousseff (2016). A eleição disruptiva de 2018 representou o fim do ciclo da Nova República e cristalizou o desgaste extremo de todas as forças políticas tradicionais.

O novo governo liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro abriu mão do chamado “presidencialismo de coalizão” e de construir maioria parlamentar estável. Na sociedade e no novo palco de disputa política, as redes sociais, nunca houve, desde 1985, um ambiente tão polarizado e radicalizado.

Este longo, mas superficial, mergulho na história política brasileira é somente para jogar luzes na preocupação de que como diria Otávio Mangabeira “A democracia é uma planta tenra, a gente tem que cuidar todo dia”. A liberdade é talvez o maior sonho do ser humano e a democracia, o melhor caminho para definirmos os destinos do país e do mundo.

Neste sentido, precisamos interromper rapidamente a atual “marcha da insensatez”. O governo e sua base de apoio político e social promovem uma polarização intensa e radical contra o Congresso Nacional e o STF. O STF, apoiado pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal, empreende uma série de ações e inquéritos, cumprindo suas funções institucionais, que afetam importantes atores políticos da República. A imprensa, cumprindo seu papel social, em uníssono defende diariamente a democracia e aponta os riscos envolvidos. O Congresso Nacional, surpreendentemente, por ser uma casa mais quente e fragmentada, tem desempenhado o papel de mediador de conflitos e poder moderador, mas abriga a natural polarização política, já que é a caixa de ressonância da sociedade. As Forças Armadas reiteram seu compromisso com a Constituição, mas algumas lideranças delas egressas jogam lenha na fogueira da crise. Onde vamos parar? Haverá luz no final do túnel?

O desenrolar dos fatos aponta para um inevitável impasse. Seria lamentável que isso ocorresse. Enfrentamos uma brutal e surpreendente crise sanitária com a pandemia do coronavírus e seus efeitos colaterais agressivos no desempenho da economia. Imaginem um impasse político de difícil solução com pessoas morrendo nos hospitais, desemprego chegando a 20 milhões de brasileiros, queda substantiva de renda daqueles que vivem à margem do mercado formal de trabalho, quebra de milhares de empresas e crise fiscal do setor público nos três níveis agravada pela pandemia? Caminharemos para uma encruzilhada onde apenas quatro cenários possíveis e dramáticos se colocam: o golpe institucional a partir do Palácio do Planalto, rompendo com a Constituição e a democracia, o impeachment pelo Congresso, o afastamento do Presidente pela via judicial ou a alternativa de empurrar com a barriga por dois anos e meio até 2022, com crises diárias e interrupção do processo de reformas estruturais e de ajuste fiscal e da retomada do crescimento econômico?

Não, este não é o caminho! Apostar no impasse é uma irresponsabilidade com o país e com a democracia brasileira. Podemos viver uma crise de hegemonia de repercussões imprevisíveis com instituições e sociedade divididas, sem um rumo claro para a superação do impasse político e institucional.

Em boa hora, aconteceram o importante discurso do Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde conclamou pela união de esforços e pediu serenidade e diálogo a todas as lideranças das instituições republicanas, e a iniciativa do Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, de procurar o Presidente da República, Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, para pedir cautela. O Congresso Nacional, muitas vezes tão injustiçado nas redes sociais e na opinião pública, está tendo um comportamento exemplar na difícil quadra histórica em que mergulhamos.

No longo prazo, sem interferir nos direitos políticos adquiridos de curto prazo, de forma institucional, impessoal e suprapartidário, temos que dialogar sobre o parlamentarismo. No meu ponto de vista, o presidencialismo brasileiro se esgotou. Claro que a alternativa parlamentarista teria que ter adesão da sociedade, uma prévia reforma política e o fortalecimento do funcionamento da burocracia de Estado, no sentido weberiano, assegurando estabilidade permanente e profissionalizada às políticas públicas.

No presidencialismo americano o debate e os impasses envolvem apenas dois partidos, republicanos e democratas, garantindo a funcionalidade do sistema e as condições mínimas de governalibidade. Aqui temos hoje vinte e quatro partidos presentes no Congresso Nacional e na atual configuração os termos maioria e minoria perderam o sentido. Não há estabilidade política possível e nem responsabilização inequívoca de papéis para permitir o avanço de qualquer agenda governamental.

O parlamentarismo é muito mais ágil e flexível para administrar suas crises. Nele, há clara formação de maioria e minoria, com responsabilidades e papéis muito bem definidos. Aqui, somos escravos da rigidez dos mandatos e diante de impasses caminhamos logo para a traumática via do impeachment.

Na Itália, a desestabilização do gabinete introduzida por ousada e atrapalhada ação da extrema-direita de Matteo Salvini e sua Liga do Norte, foi respondida pela improvável aliança do Movimento 5 Estrelas com o Partido Democrático. Na falta de maioria parlamentar em Portugal, foi configurada a chamada Geringonça Portuguesa, alinhando o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que se saiu muito bem no governo.

Na Espanha, depois de várias eleições, a solução para a governabilidade teve o Partido Socialista Operário Espanhol como pêndulo entre Ciudadanos e Podemos, formando, ao final, maioria para governar em torno de Pedro Sánchez. Na Alemanha, Angela Merkel, com sua experiência e autoridade política, governa com maioria no Bundestag, embora as próximas eleições reservem perspectivas nebulosas, se Merkel realmente sair de cena. Na França, Emmanuel Macron formou ampla maioria no parlamento francês nas últimas eleições. Lá também as próximas eleições reservam emoções fortes. Mas o parlamentarismo é muito mais eficiente para resolver os impasses de hegemonia e governabilidade.

Enfim, no Brasil, temos que evitar o impasse político de curto prazo em situação de aguda crise sanitária e econômica, e cuidar de nossa tenra planta, a democracia brasileira. E no momento próprio, instalar um amplo debate no Congresso e na sociedade, em torno da alternativa parlamentarista.

Fora isto, teremos uma perspectiva caótica, sombria e perigosa.

Marcus Pestana: O diabo mora no detalhe

O provérbio alemão nos ensina que grandes ideias, projetos e intenções muitas vezes tropeçam não em sua concepção, mas no detalhe. A pandemia do coronavírus escancarou que determinados desafios só podem ser enfrentados com a ação eficiente e ágil do Estado e não pela sociedade e pelo mercado. Nada que autorize a leitura que precisamos de um Estado inchado, obeso, perdulário, mas de ações governamentais qualificadas e bem pensadas. No Brasil, as ações filantrópicas das pessoas e das empresas cresceram exponencialmente durante a presente crise, mas só o aparato estatal tem escala e abrangência em sua ação para responder um desafio de tamanha envergadura.

Em meus 36 anos de vida pública, sempre oscilei entre a luta política, o desafio gerencial e o pensamento teórico. E, hoje, nestas linhas, vou pisar mais na perna gerencial, já que por 18 anos ocupei cargos executivos. Observando o desempenho das políticas públicas de enfretamento da crise sanitária e econômica em curso, percebo lacunas históricas que impedem que ação governamental cumpra plenamente seus objetivos e chegue efetivamente à população alvo. Gostaria aqui de discutir três gargalos a serem superados: a identificação única digital dos cidadãos brasileiros, os problemas de acesso ao mundo digital e à Internet e a auto-organização da comunidade para dar suporte às ações do poder público.

Diante do isolamento social necessário para evitar a propagação do vírus, a economia foi em grande parte paralisada, sacrificando, sobretudo, desempregados e trabalhadores informais, a chamada população invisível. Diante disso, o Governo e o Congresso conceberam o auxílio emergencial mensal de 600 reais por três meses para assegurar uma renda mínima a quem não participa de nenhum dos programas de transferência de renda como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, que se direcionada a idosos pobres e pessoas com deficiência. O objetivo era beneficiar de 60 a 80 milhões de brasileiros sem vínculo formal de trabalho. As dificuldades logo apareceram. Desde a dificuldade da população pobre em se cadastrar, as negativas para pessoas que deveriam se enquadrar, a inexistência de um cadastro amplo e seguro, e o gargalo para o pagamento com a formação de filas imensas nas portas das agências da Caixa Econômica, provocando aglomerações e expondo a população ao contágio.

Um dos milhares de casos cruéis e injustos quando ganham carne, osso, nomes e rostos, retratados pela imprensa, um me chamou atenção, foi a de seis famílias da favela Córrego do Eucalipto, na periferia de Recife, que compartilham o mesmo endereço em casas diferentes, o número 15 da Rua do Platô. Como o programa de ajuda emergencial prevê que apenas dois CPFs de cada endereço podem acessar o benefício, apenas uma das seis famílias conseguiu êxito. E aí que a intenção tropeça no detalhe.

No Brasil, cada um de nós tem uma parafernália de números que nos identificam. A Carteira de Identidade, o CPF, o Título de Eleitor, a Carteira de Motorista, o Certificado de Reservista, a Carteira de Trabalho, as Carteiras Profissionais emitidas por organizações profissionais, o Cartão SUS, o Cadastro do Bolsa Família, e por aí vai. São centenas de informações acopladas a cada um dessas identificações, em portentosas bases de dados, na maior parte, ilhadas em seus objetivos e sem compartilhamento recíproco e canais de comunicação, dificultando enormemente a implantação de políticas públicas de alcance geral e nacional.

Urge criar a Identificação Única Digital para todos os brasileiros. É possível? Claro que sim. A Índia com seus 1,3 bilhões de habitantes conseguiu. Vale a pena ler o diálogo entre o apresentador de TV, Luciano Huck, com o bilionário indiano, filantropo, fundador da gigante de tecnologia INFOSYS, Nadan Nilekani, que aceitou ir para o governo e presidir a Autoridade Única de Identificação da Índia. Em dez anos, o país logrou êxito, dando a cada um de seus habitantes sua Identidade Única Digital vinculada a uma conta bancária, que ao promover uma verdadeira revolução digital possibilitou o maior programa de transferência do mundo. O caderno especial com este diálogo se encontra no jornal O ESTADO de SÃO PAULO, do domingo, 17 de maio último. Na crise desencadeada pelo coronavírus, a Índia decretou lockdown e em duas semanas conseguiu depositar na conta de cada cidadão vulnerável o auxílio emergencial.

O sistema criado é simples, minimalista e leve. No cadastro constam nome, endereço, data de nascimento, sexo e a biometria. Opcionalmente o email e o número do celular. Um sofisticado sistema de rastreamento, através da biometria, evitou a duplicação e as fraudes. Os demais sistemas setoriais foram se acoplando, sem prejuízo de seus objetivos específicos, e criando uma ferramenta essencial para que a relação Estado/Cidadão ganhe eficiência e agilidade. Pergunto: qual é a dificuldade de usar o mesmo número de identificação com biometria na hora de votar, alimentar o prontuário eletrônico do SUS ou declarar o Imposto de Renda na Receita Federal? Nenhuma. A partir dele é possível acessar informações complementares setoriais para cada uso concreto e cruzar dados dos diversos sistemas.

O segundo detalhe importante que se coloca no caminho de uma cidadania plena e de bons resultados para as ações governamentais é a digitalização do Brasil e de sua população. Matéria da FOLHA DE SÃO PAULO, do mesmo domingo, 17 de maio, trouxe dados desafiadores e essenciais. Revelou que 23% da população brasileira, ou seja, 42 milhões de brasileiros, jamais acessaram a Internet. O dado piora quando se trata das classes D e E. A exclusão digital chega nesta faixa da população a 41%. Trinta e três por cento dos domicílios brasileiros não possuem internet. Mas não é só uma questão quantitativa, é também de qualidade. Setenta milhões de brasileiros têm acesso precário, com conexão de baixa qualidade. Mil e quinhentos municípios brasileiros não tem fibra ótica para viabilizar conexão em banda larga.

Esta é mais uma faceta que revela a monstruosa e desafiadora desigualdade social no Brasil. Como facilitar o acesso do cidadão aos programas públicos, como se revelou nas dificuldades de se conseguir o auxílio emergencial, sem a população ter conectividade? Mas não só isso. Como praticar o ensino a distância com este cenário de exclusão digital, ou a telemedicina no SUS, ou bibliotecas virtuais, ou serviços financeiros, ou o acesso à cultura e ao entretenimento, ou ao e-comerce popular, ou à informação jornalística? O detalhe tecnológico excluí parcelas enormes da sociedade dos benefícios do mundo digital contemporâneo. E temos dinheiro para isso. Mensalmente, nas nossas contas telefônicas, é cobrado um percentual para o FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação), criado na privatização do Sistema Telebrás em 1997. São mais de um bilhão de reais a cada ano previstos para combater a exclusão social nas telecomunicações. Em 2001, quando era Chefe de Gabinete do Ministério das Comunicações, na gestão do Ministro Pimenta da Veiga, chegamos a lançar o Teleducação e o Telessaúde. Mas detalhes, sempre eles, jurídicos e institucionais, impediram que até hoje os programas tivessem saído do papel.

O último tema que queria explorar é o da auto-organização da sociedade para dar suporte a ações públicas. Existem tradicionalmente as Associações de Bairros e Comunitárias. O grau de efetividade e capacidade de mobilização é muito heterogêneo. Algumas são meramente cartoriais, outras aparelhadas politicamente, outras muito ativas e representativas. O governo pode muito, mas não pode tudo. A parceria com a comunidade pode dar outra dimensão às políticas públicas. Isto me ocorreu, em janeiro deste ano, quando Minas Gerais e Belo Horizonte foram alvos de um verdadeiro dilúvio. Pensei: porque não organizar comitês populares de defesa civil? Muitas vezes, famílias expostas ao perigo em áreas de risco são refratárias à abordagem do poder público, mas talvez se sensibilizassem mais se a ação partisse de seus vizinhos.

Chamou-me a atenção agora na pandemia da COVID-19, a ação da Associação Comunitária de Paraisópolis, que mobilizou 420 presidentes de rua voluntários, que monitoram as 21 mil residências, sendo que cada presidente cuida de 50 casas. Todos foram treinados, no início presencialmente, depois do distanciamento social, on line. Cada presidente de rua tem quatro tarefas: conscientizar e monitorar os moradores para que fiquem em casa, distribuir doações, chamar socorro, se necessário, e levar boas notícias e combater as fake news. Com apoio de uma empresa privada contrataram duas ambulâncias, uma UTI móvel, dois médicos, três enfermeiras e dois socorristas, para atender a comunidade 24 horas.

Como se vê não são apenas os grandes planos e ações que produzem resultados. Que tal remover esses “detalhes” que impedem a construção de um Brasil melhor?

Marcus Pestana: O legado possível da pandemia

Já ficou gasta, pelo excessivo uso, a afirmação de que as crises, por um lado, geram desafios, ameaças e problemas graves, por outro, abrem oportunidades. Do enfrentamento de eventos catastróficos como a atual pandemia do coronavírus e do aprendizado individual e coletivo decorrente, podem nascer mudanças de atitudes, gerando saltos de qualidade nas políticas públicas, no comportamento empresarial e no relacionamento humano e social.

Tudo pode acontecer, inclusive nada. Não é uma decorrência automática. Depende do comportamento de cada um e de todos. A “gripe espanhola” de 2018, que infectou 25% da população mundial da época, 500 milhões de pessoas, e levou a morte de 17 a 100 milhões de pessoas, segundo as precárias e imprecisas estatísticas, se deu em plena 1ª. Guerra Mundial e não obrigatoriamente gerou mais solidariedade e integração entre as Nações e as pessoas, visto que logo à frente tivemos a maior recessão da história em 1929 e a 2ª. Guerra Mundial, de 1939 a 1945.

Sejamos otimistas. Vamos torcer e trabalhar para que a pandemia da COVID-19 produza, no Brasil e no mundo, avanços civilizatórios na direção de uma sociedade mais solidária, humana, justa e democrática.

A saúde, que sempre foi uma preocupação central dos brasileiros, assumiu um protagonismo inédito. O verdadeiro bombardeio de notícias e informações sobre o coronavírus, roubando a cena de outros assuntos da política e da economia, tende a gerar uma atenção maior às políticas públicas de saúde. Um primeiro legado da pandemia, portanto, pode ser o crescimento da consciência de que é preciso aumentar os investimentos em saúde e melhorar muito a gestão de nosso sistema.

O sistema brasileiro de saúde, apesar de no nome o SUS carregar a palavra “único”, é composto de três subsistemas: o sistema público nacional universal, de cobertura integral e gratuita; a saúde suplementar – planos e seguros privados; e o sistema de desembolso direto dos cidadãos – os pagamentos particulares feitos nos balcões das farmácias e laboratórios ou para remunerar serviços médicos e odontológicos.

O SUS é ancorado no texto constitucional e na Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) e baseado no direito de cidadania e no dever do Estado prover os serviços de saúde indistintamente a todos os cidadãos brasileiros. Portanto, um direito determinado pela Constituição brasileira no âmbito das relações Estado/cidadão.

Diferentemente, a saúde suplementar é derivada de uma relação de mercado entre o usuário contratante e as operados e seguros de saúde, baseada numa figura central nas economias de mercado, realidade, porém, muitas vezes esquecida no Brasil: o contrato. A saúde suplementar atende a 47 milhões de brasileiros, ou seja, quase 25% da população.

Nas lacunas existentes no SUS e na saúde suplementar, muitas vezes os brasileiros são levados a tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar medicamentos, consultas, exames.

O SUS tem resistido heroicamente à epidemia, embora em vários estados e cidades o sistema hospitalar esteja vivendo um colapso, sobretudo na oferta de leitos de UTI. Vivemos um descompasso crônico no SUS entre os recursos humanos e financeiros disponíveis e as necessidades da população. Isto é fruto de uma realidade histórica desde sua criação que é a do subfinanciamento. Segundo dados da OMS (2014), em dólar equalizado, o investimento público anual por habitante no Brasil gira em torno de US$ 435. Enquanto isso sistemas de acesso universal e cobertura integral em outros países investem muito mais: Portugal (US$ 1.363), Espanha (US$ 1.890), Reino Unido (US$ 3.266), Canadá (US$ 3.704) e França (US$ 3.868). Dinheiro não é tudo. Prova disto é que o país que mais gasta, os EUA, não tem os melhores resultados. Mas não há como fazer mágica.

Quem sabe, com o aprendizado da pandemia, governos, Congresso Nacional, sociedade deem mais atenção ao orçamento do SUS e priorizem este investimento essencial para a sociedade? Numa das inúmeras LIVEs que participei neste período de isolamento social, testemunhei um emocionante e sensível depoimento de um prefeito de uma grande cidade brasileira, que tendo passado dias angustiantes em uma UTI, graças a COVID-19, ao ser perguntado sobre qual o aprendizado pessoal que herdou, ele disse que tinha construído quatro viadutos em seu mandato, mas que a partir de agora teria um novo foco em relação ao sistema de saúde. Será que teremos a mesma percepção coletiva após a pandemia?

Mas outros legados poderão prevalecer. Entre eles, certamente haverá uma revalorização do desenvolvimento científico-tecnológico e da cadeia produtiva nacional da saúde. Todos nós ficamos na torcida por nossos cientistas, que num esforço concentrado e hercúleo, buscam uma vacina ou um tratamento contra o coronavírus. Vamos investir mais em nossos cientistas e pesquisadores? A inovação é a chave do desenvolvimento no mundo contemporâneo. Também, não só no Brasil, ficamos alarmados com a excessiva dependência global da oferta de equipamentos e insumos farmacêuticos ativos (IFAs) de alguns poucos países como China, Índia e Coréia do Sul. Houve uma verdadeira “guerra comercial” para a compra de ventiladores pulmonares, insumos e equipamentos de proteção individual. Haverá mais atenção no Brasil ao setor produtivo nacional e uma política industrial inteligente para que situações assim não se repitam?

Outra conquista possível e que veio para ficar é a telemedicina. Poderemos aumentar e muito a produtividade de nossos escassos recursos e ampliar o acesso aos serviços de saúde com o uso das modernas ferramentas tecnológicas que possibilitam o atendimento à distância. Claro que precisamos de uma boa normatização do assunto. Mas este avanço não pode ficar prisioneiro de razões corporativas.

Ainda como herança, nós certamente poderemos ter uma integração muito maior entre o SUS e a saúde suplementar. Como os recursos públicos são escassos e a saúde suplementar atende a um quarto da população, é fundamental abrir os canais de diálogo e discutir transparentemente as linhas de cooperação, já que quanto melhor for o desempenho da saúde privada, melhor para o SUS. Várias iniciativas governamentais e legislativas têm, nesse momento de crise, buscado o apoio do sistema privado de saúde, que voluntariamente fez doações expressivas para centros de pesquisas, hospitais de campanha, governos, organizações não governamentais de assistência social, disponibilização de leitos de UTI, equipamentos. Muitas vezes estas meritórias iniciativas esqueciam a diferença essencial entra a natureza constitucional do SUS e o fundamento contratual da saúde suplementar. Se queremos que a saúde suplementar seja eficiente e complemente as ações do SUS, não podemos minar a sustentabilidade econômica do setor privado. O diálogo transparente e fundamentado é o caminho da cooperação e da solidariedade.

Por último, mas não menos importante, poderá sobreviver talvez um ambiente mais favorável às ações de prevenção e promoção da saúde e aos autocuidados. Fomos treinados na pandemia pelos profissionais da saúde, pelas autoridades sanitárias e pelos meios de comunicação a investir no autocuidado e na prevenção. Lavar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações. O aumento da consciência sobre a importância da prevenção contra doenças pode ser o maior legado dessa pandemia. Alimentação saudável, atividades físicas, combate ao tabagismo, ao alcoolismo e às drogas, hábitos sexuais saudáveis, monitoramento permanente dos vetores de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, entre outras), podem ter um impacto inimaginável sobre os indicadores de saúde.

Como disse, nenhum avanço será automático. O ser humano é o único na face da terra que tem consciência plena, capacidade de aprendizado amplo, possibilidade de transformar a vida. Que os momentos de tensão e angústia provocados pela COVID-19 sirvam de alavanca para, através do aprendizado pessoal e coletivo, conquistarmos uma saúde melhor para todos os brasileiros.

Marcus Pestana: O SUS, Eugênio e Mandetta

Tempos nebulosos e sombrios os que estamos vivendo. No exato momento da publicação deste artigo a COVID-19 já terá levado mais de 210 mil vidas em todo o mundo e mais de 6 mil vidas no Brasil. Sem falar na enorme subnotificação que começa a ser desvendada, principalmente nos países emergentes e nos países mais pobres. Os sistemas nacionais de saúde estão sendo testados em seus limites. O mundo inteiro está mergulhado num momento desafiador. A presente crise promove a combinação perversa entre a violenta pandemia do coronavírus e o fantasma de uma crise econômica inédita e devastadora.

Felizmente, na saúde, com todas as mazelas e problemas, o SUS é um sistema nacional unificado e coordenado, com capilaridade e descentralização de ações. Sofre sempre o problema crônico de falta de recursos, mas heroicamente resiste e enfrenta a epidemia. A saúde suplementar complementa as ações publicas cuidando de 47 milhões de brasileiros. Mas o sistema de saúde pode colapsar. O resultado só não é pior graças à correta política de isolamento social liderada pela a antiga equipe do Ministério da Saúde, por Governadores e Prefeitos.

Poderia me dedicar, nessas linhas, a discutir a crise política derivada da saída do Ministro Sérgio Moro, os conflitos permanentes, reavivados nos últimos dias, entre os poderes da República, a falta de rumo, na saúde e na economia, fruto dos problemas internos do Governo Federal, a expansão geométrica da epidemia entre nós. Mas preferi homenagear os milhares de profissionais de saúde e gestores que neste momento defendem, a duras penas e com enormes sacrifícios, as nossas vidas, nas pessoas de dois grandes protagonistas da história do SUS: o grande sanitarista Eugênio Villaça e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Afinal, a missão do SUS é cuidar das pessoas e suas ações são feitas por pessoas, e entre elas alguns exercem papel destacado de liderança.

Eugênio Villaça completou, no último dia 24, oitenta anos. Vindo lá de sua Pará de Minas e inspirado na experiência de seu pai, que desenvolvia trabalho social num posto de puericultura, assumiu desde cedo o compromisso explicitado nos agradecimentos em seu livro “As Redes de Atenção a Saúde”, uma das suas principais publicações entre outras dezenas: “projetos de saúde exigem amor aos seus sujeitos, especialmente às pessoas mais humildes”. Formou-se em Odontologia na UFMG e se tornou um reconhecido cirurgião em Belo Horizonte e professor da Universidade. Uma virada em sua vida aconteceu a partir do curso que fez na Escola Nacional de Saúde Pública, se especializando em planejamento de saúde. Abandonou sua promissora carreira de cirurgião odontológico, que lhe daria uma vida material muito mais tranquila, para se dedicar de corpo e alma à saúde pública.

A prática sem boa teoria é cega. A teoria sem a ação transformadora é estéril. Eugênio se transformou em um dos mais importantes sanitaristas do Brasil, um dos autores mais lido pelos gestores e profissionais do SUS e atuou em centenas de municípios brasileiros e em experiências marcantes no Paraná, Ceará e Minas Gerais. Eugênio Villaça concentra uma rara combinação de qualidades: rigor e qualidade intelectual, inquietação existencial, espírito público, experiência acumulada, criatividade, integridade pessoal, aguçado senso crítico, compromisso social, espírito militante e capacidade de trabalho e liderança. Sempre foi uma referência para organizações multilaterais como OMS, OPAS, BIRD, BID e de acordos de cooperação internacional. Aos 80 anos, continua militando como principal consultor do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais – CONASS, e contribuindo para a evolução e superação dos gargalos desta política pública de saúde vitoriosa chamada SUS.

Sempre soube que o SUS era uma obra coletiva em permanente construção, como na escolha do poema de João Cabral de Melo Neto para abrir um de seus livros que “um galo sozinho não tece a manhã, ele precisará sempre de outros galos... para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos”. O SUS é obra de milhares e ele influenciou e qualificou muitos deles.

Lutou e luta pela primazia da atenção primária como centro de gravidade ordenador das redes de atenção integral à saúde e alertava, não por veleidade teórica ou preciosismo, para a imprecisão de alguns conceitos, como baixa, média e alta complexidade ou atenção básica, como se o nível primário de atenção não fosse central e pudesse ser desqualificado como uma coisa trivial, simples, sem importância. Lembro bem dele questionando nossa equipe em Minas Gerais: “O que é mais complexo um transplante ou fazer uma pessoas parar de fumar ou beber exageradamente?” E completava: “Nenhum dos dois, são ambos complexos. Um denso em tecnologia, outro em cognição e relacionamento humano”.

Em seu centrado otimismo cunhou uma frase que virou um mantra no CONASS: “O SUS é uma solução com problemas e não um problema sem solução”. Nos oitenta anos de Eugênio Villaça, a homenagem a todos os sanitaristas que impulsionaram com suas ideias a construção do sistema público de saúde brasileiro, que heroicamente nos defende da COVID-19.

Luiz Henrique Mandetta é médico ortopedista, nascido no Mato Grosso do Sul, com formação em ortopedia pediátrica nos EUA. Foi secretário municipal de Campo Grande, dirigente da UNIMED lá, deputado federal de 2011 a 2018. Compartilhei com ele durante oito anos as manhãs das quartas-feiras na Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família da Câmara dos Deputados. Ele era o mais “caxias” da turma toda, e olha que eu era muito aplicado também. Mas ele era o único, o único mesmo, que estudava na véspera todos os projetos em pauta. Sério, dedicado, inteligente, experiente, estudioso, competente e entusiasmado pelas lutas em favor da saúde. Aos 54 anos, em 2019, foi nomeado Ministro da Saúde.

Tivemos grandes ministros da saúde como Adib Jatene José Serra, entre outros. Mandetta passou a integrar a lista dos melhores ministros de toda nossa história. As crises forjam os grandes líderes. Durante o enfrentamento do coronavírus, Mandetta transformou-se em uma referência para a população brasileira. Com seu carisma, profissionalismo, seriedade e capacidade de comunicação conseguiu mobilizar o país em torno da única estratégia disponível para o enfrentamento da pandemia: o isolamento social. Ganhou a confiança e a admiração de milhões de brasileiros. Deixou um vácuo enorme com a sua saída.

Não há saídas simples para problemas complexos. Erguer um sistema público de acesso universal e atenção integral à saúde não é nada fácil num país que tem um investimento público per capita três vezes menor que Portugal, quatro vezes menor que a Espanha, de sete a nove vezes menor que Itália, Canadá, Reino Unido e França. Se é verdade que o SUS tem graves limitações, principalmente financeiras, seria impossível imaginar a defesa da vida diante da agressiva pandemia da COVID-19 sem a existência do SUS. Esses 31 anos de construção do SUS é obra de milhares de gestores, profissionais de saúde, conselheiros de saúde, espalhados anonimamente por cada um dos municípios brasileiros. Mas o seu sucesso relativo deve-se em grande parte às ideias e ações de pessoas com Eugênio Villaça Mendes e Luiz Henrique Mandetta. A eles nossa homenagem e gratidão.

Marcus Pestana: Crise e intervenção estatal

A crise que estamos vivendo – sanitária e econômica – recoloca um debate recorrente ao longo da história do capitalismo: o papel do Estado na economia e na sociedade. Qual seria o nível ideal de intervenção estatal para assegurar os objetivos nem sempre convergentes de crescimento econômico, estabilidade interna e externa, desenvolvimento social e fortalecimento da democracia?

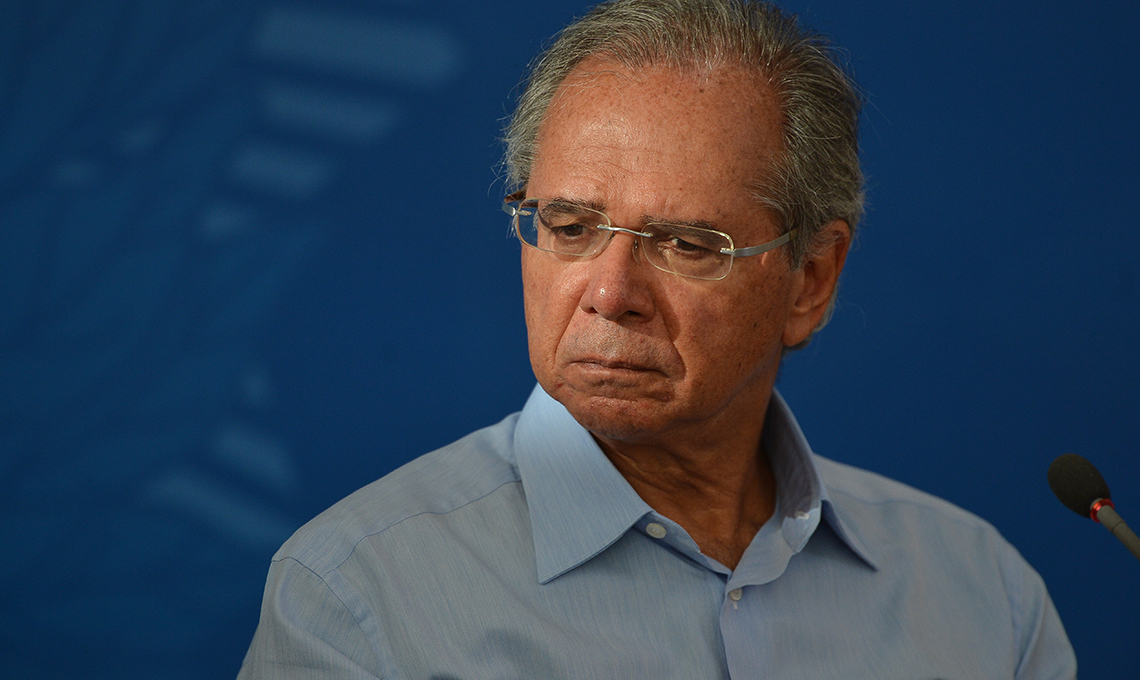

Nas eleições presidenciais de 2018 houve uma escolha que anunciava um programa ultraliberal, na medida em que o presidente eleito deu carta branca a seu ministro da economia, Paulo Guedes, materializada na figura do “posto Ipiranga”. A partir do diagnóstico da crise herdada dos governos do PT, previam-se reformas estruturais, amplo programa de privatizações, enxugamento da máquina estatal, austeridade fiscal, abertura externa e a liberalização radical da economia de mercado. Paulo Guedes, um economista com sólida formação teórica e experiência empresarial no mercado financeiro, se coloca alinhado com a tradição de economistas liberais como Eugênio Gudin, Otávio Bulhões e Roberto Campos, que nunca tiveram muito sucesso político na implantação de suas ideias no Brasil. Com grande protagonismo e cooperação do Congresso Nacional, avanços importantíssimos foram feitos desde 2017. A agenda de reformas foi abruptamente interrompida pela pandemia do coronavírus.

Cabe registrar que o agigantamento do Estado brasileiro não é obra de governos socialdemocratas e de esquerda. A construção do intervencionismo estatal pós-1930 passou por Vargas, JK, mas teve momentos expressivos nos governos militares, sobretudo no 2o. PND de Geisel, e, posteriormente, nos governos do PT. Muito ao contrário, os governos socialdemocratas de Itamar Franco e FHC privatizaram a EMBRAER, as telecomunicações e a Vale do Rio Doce e estabilizaram a economia com o Plano Real e a introdução da responsabilidade fiscal, do câmbio flutuante e da autonomia da política monetária.

Com a recessão projetada pela paralisia econômica necessária para responder à pandemia, o destino nos pregou uma peça, colocando na liderança de um programa tipicamente keynesiano de sustentação do emprego e da renda, um fiel seguidor do pensamento liberal de Hayek, Von Mises e Milton Friedman. Como gostava de citar Ulysses Guimarães o pensador espanhol: “Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim”. Não havia escolha. Mas não deve ser fácil agir contra as próprias convicções. Alguém que veio para dar um necessário choque liberal na economia brasileira ampliar o déficit, aumentar o endividamento público, introduzir subsídios, injetar renda via incremento da despesa pública.

Mas um consenso necessário desde já é que a atual e inevitável política é circunscrita ao enfrentamento da crise derivada da pandemia. Depois da tempestade, teremos que retomar a trajetória das reformas e do reequilíbrio fiscal. Em boa hora, o Congresso Nacional sugeriu a criação de um “orçamento de guerra” paralelo, focado na superação da grave recessão que se avizinha, sem que isso se confunda com a defesa de um Estado interventor onipresente e um elogio conceitual à irresponsabilidade fiscal.

Na próxima semana, pretendo mergulhar um pouco na polêmica histórica e teórica sobre o papel do Estado, para que não tiremos conclusões erradas deste momento emergencial.

Marcus Pestana: O que virá depois?

Nada é definitivo, exceto a consciência da inevitabilidade da morte. “Tudo o que é sólido desmancha no ar”. Crenças, convicções, certezas, ideologias, dogmas podem ser abalados pela evolução natural das coisas, pelo avanço da civilização e do conhecimento. Só o fantasma da morte nos traz a noção exata da transitoriedade da vida e da fragilidade de tudo que julgamos inabalável. Diante da morte, abandonamos a superficialidade das aparências e mergulhamos na essência da existência humana.

Diante de nossas fragilidades reveladas, talvez o melhor refúgio seja no terreno da arte, que nasce da sensibilidade humana. Nosso grande poeta itabirano escreveu certa vez: “Por que nascemos para amar, se vamos morrer? Por que morrer, se amamos? Por que falta sentido ao sentido de viver, amar, morrer?”. Nos escritos de Guimarães está lá: “Viver é um negócio muito perigoso”, “A gente morre para provar que viveu”. Um grande amigo meu gosta sempre de lembrar Clarice Lispector: “e bem sei que cada dia, é um dia roubado da morte”.

Na semana passada lancei a pergunta: depois da tempestade, virá a bonança? E concluí que tudo vai depender do aprendizado que fizermos na crise. Perguntei: será que vamos repensar nosso estilo de vida? Vamos contrapor vidas a empregos ou entender que o trabalho é uma ferramenta para uma vida feliz? Teremos uma nova percepção da natureza humana única em escala global para além de fronteiras, governos e nações? Seremos mais solidários ou egoístas? Entenderemos que diante da ameaça da morte, as distâncias entre ricos e pobres, poderosos e cidadãos comuns, se encurtam? Afinal, até o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, luta para sobreviver numa UTI. Seremos menos arrogantes e mais humildes politicamente para construirmos o diálogo necessário e os consensos em torno da solução dos verdadeiros problemas que atingem a população? Finalmente, vamos valorizar na medida certa o sistema de saúde, seja o público ou o privado?

Mas outras lições são possíveis. Com o aprendizado da quarentena, as formas de trabalho poderão avançar, criando mais espaço para o “ócio criativo”. Pensaremos nisso? As famílias, para o bem ou para o mal, estão tendo uma convivência muito maior, se conhecendo melhor, resgatando hábitos arquivados pela insanidade de nosso ritmo frenético neste mundo tão carente de resignificação. Será que os pais ficarão menos no trabalho e na internet, e curtirão e brincarão mais com seus filhos?

A hibernação involuntária, ditada por um vírus, certamente determinará uma queda expressiva das mortes no trânsito e as resultantes da violência. Será que aprenderemos um pouco sobre gentileza e respeito nas ruas e nas estradas ou pensaremos duas vezes antes de usar uma arma de fogo? As maiores e mais poluídas cidades do mundo estão registrando queda na poluição urbana. Será que após a crise revalorizaremos a questão da sustentabilidade ambiental?

Será que jovens e idosos terão um convívio mais harmônico, para além do choque de gerações, em homenagem ao padre italiano, Giuseppe Berardelli, que morreu ao abrir mão de um respirador em favor de uma pessoa mais jovem?

Hoje sentimos como nos é essencial o universo lúdico das artes e do esporte. Como nos fazem falta os gols de domingo, as cestas da NBA, a Olimpíada adiada, a ida à ópera ou ao show de rock ou de MPB, o teatro ou a novela interrompida. Será que olharemos a partir de agora nossos geniais desportistas e artistas com mais gratidão, respeito e admiração? E a ciência? Ficamos torcendo para que sejam descobertos logo uma vacina ou um remédio contra o coronavírus. Valorizaremos mais, muito além da estúpida politização da questão da cloroquina, os investimentos em ciência e tecnologia?

Como disse Bertrand Russel: “O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas cheias de certezas”. O que virá depois? Só o aprendizado dirá.

Marcus Pestana: Depois da tempestade virá a bonança?

O texto bíblico está dito: “depois da tempestade vem a bonança”. Mas não é sequência automática. Depende de como cada um vivencia os momentos de sofrimento, do aprendizado que cada um faz e da mudança de atitude posterior aos tempos de angústia.

O mundo inteiro está mergulhado em momento desafiador. A presente crise promove a combinação perversa entre a violenta pandemia e o fantasma de uma crise econômica inédita e devastadora.

O vírus, além de seu efeito voraz sobre vidas humanas, produz uma lição de humildade aos governantes. O quanto ilusório é o poder? Seu alcance pretensamente ilimitado esbarra, às vezes, quase na impotência. Até os mais autoritários líderes mundiais dobraram o joelho. Recomendo o filme “FLU”, na Netflix, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho – ganhador do Oscar: uma reflexão, no ambiente de uma epidemia, sobre como, em situações limites e radicais, decisões políticas dramáticas podem salvar ou sacrificar vidas.

Quem sabe as crises e não a violência sejam as parteiras da história? Em linguagem corrente: “como fazer do limão a limonada”? A meu juízo, tudo vai depender do aprendizado pessoal, familiar e social que construirmos.

Será que perceberemos que, mais do que nunca, estamos integrados em uma “Aldeia Global”? Que as fronteiras são realidades históricas, políticas, institucionais, mas que não resistem a um vírus agressivo e indisciplinado que nasce na China, invade a Europa, assusta os EUA e se dissemina pelo Hemisfério Sul? Será idealismo ou aprendizado necessário, o reencontro com a nossa natureza universal de seres humanos e imaginar um mundo mais fraterno e pacífico?

Será que perceberemos que, diante de uma pandemia quase indomável, as barreiras entre ricos e pobres desmoronam? É evidente que os pobres têm uma situação muito mais vulnerável. Mas o vírus não seleciona por faixa de renda ou patrimônio. Afinal, o epicentro da epidemia na Itália não foi a Lombardia, sua região mais rica? Quem sabe fica o aprendizado e o compromisso coletivo com o combate aos privilégios e às desigualdades?

Será que a crise da COVID-19 deixará um legado de humildade, diálogo, entendimento e convivência respeitosa entre as lideranças políticas brasileiras? Será que descobriremos a quase inutilidade dessa guerra ideológica polarizada e de má qualidade, quando a política na democracia é exatamente a construção de consensos progressivos em ambiente plural de divergências, tendo o diálogo, aberto e franco, como ferramenta? Até aqueles que se achando plenipotenciários enfrentaram as evidências e a Ciência, se dobraram a realidade. Será que aprenderemos que ninguém é dono da verdade? Até agora ninguém têm a verdade absoluta sobre o vírus, apesar de todo o emprenho da comunidade científica. Não temos vacina, remédios com eficácia comprovada, explicações exatas sobre a dinâmica da propagação.

Será que depois da crise valorizaremos e daremos mais atenção ao sistema de saúde e aos seus profissionais, sobretudo ao SUS? Cansei de enfrentar situações no Congresso onde a repercussão da voz da bancada da saúde era diminuta, sempre abafada por outras bancadas temáticas ou setoriais. Será que enfrentaremos de vez o crônico subfinanciamento do SUS e seus gargalos?

Transformar a tempestade em bonança depende de nós, essencialmente do nosso aprendizado. Voltarei ao tema.

Marcus Pestana: A Escolha de Sofia

Em 1982, chegou às telas um grande filme, “A Escolha de Sofia”, do diretor Alan Pakula, estrelado por Meryl Streep, em mais uma magistral atuação, encarnando a personagem Sofia Zawistowisk, que lhe rendeu o Oscar e o Globo de Ouro de melhor atriz. A belíssima história narra o drama da mãe polonesa, Sofia, presa em um campo de concentração, forçada por um soldado nazista a fazer uma difícil e dolorosa escolha que a marcaria pelo o resto da vida: qual dos dois filhos iria sobreviver.

O mundo e o Brasil, assolados por uma grave pandemia, se encontram diante de uma verdadeira escolha de Sofia. É preciso desfazer a armadilha que pesca nas águas turvas da escolha entre vidas e empregos. As lideranças políticas e sanitárias de todo o mundo, com raras exceções, fizeram a opção clara pelo combate à COVID-19, com ações radicais de isolamento social e difusão maciça de informações sobre mudança de hábitos.

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, e sua equipe fizeram um trabalho inicial notável. Mas, se não obtivermos êxito na fase de prevenção, certamente teremos um colapso no sistema hospitalar. E os sinais contraditórios emitidos pelo próprio Governo Federal não ajudam. O SUS, grande conquista social, sofre historicamente de subfinanciamento crônico e déficit de recursos humanos. Portanto, não havia escolha. Governadores lideraram o “lockdown” e a preparação das etapas seguintes, alinhados com as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde.

É evidente que os efeitos sobre a economia, a renda e o emprego serão gravíssimos. Neste angustiante momento da vida nacional, cabe a todos uma postura serena e responsável. Não é hora de disputas políticas e polarizações mesquinhas. É inacreditável que dispersemos energia com ataques a governadores e prefeitos, à imprensa e até à China, nosso principal parceiro comercial. É hora de união!

Paralelamente é fundamental um plano de combate aos efeitos econômicos colaterais para minimizar a recessão inevitavelmente contratada, atenuando as consequências sobre o emprego, a renda, as empresas e, principalmente, sobre a população mais vulnerável. Emergencialmente, há que se aumentar, com qualidade, o gasto público, mesmo à custa da elevação do endividamento do país, não só no fortalecimento do SUS, mas também para socorrer as empresas afetadas, sobretudo as pequenas e médias, e os cidadãos, prioritariamente os muito pobres.

A inquietude no Brasil aumenta na medida em que o Governo Federal não apresenta um plano de ação global articulando defesa sanitária e estímulos à economia. Há uma percepção geral sobre a desarticulação interna e externa do Governo, e uma preocupação com a lentidão das decisões.

O maior economista do Século XX, John Maynard Keynes, deixou um legado revolucionário que dá a bússola para o enfrentamento das situações de depressão econômica. Temos que abrir linhas de crédito subsidiadas para as empresas, postergar cobranças de impostos e tarifas públicas, articular arranjos criativos vinculados à “economia de guerra”, para que o inevitável aumento do desemprego seja o menor possível. E injetar renda na vida da população através de um arsenal enorme de instrumentos que temos (Bolsa Família, BPC, Seguro Desemprego, Programa de Renda Mínima). E só o Governo Federal pode fazer isto.

Mãos à obra! O Brasil é muito maior que o coronavírus.

Marcus Pestana: O vírus nosso de cada dia

A população assiste apreensiva, angustiada e perplexa, os desdobramentos da pandemia do novo Coronavírus. E nessa hora, todos têm que se somar a um enorme mutirão social para assegurar as medidas preventivas e a assistência a quem contrair a doença. Na atual epidemia, chama atenção a velocidade de propagação do vírus, expondo contingentes populacionais enormes à doença e sobrecarregando o sistema de atenção à saúde. Não é hora de dividir o país em torno de polarizações inúteis.

A saúde pública avançou muito no Brasil nas últimas três décadas. O SUS, com todas as suas mazelas e dificuldades, é um exemplo de política pública que avançou e produziu resultados. Mas, o SUS tem capacidade limitada de encarar esta sobrecarga. Como imaginar, com a dificuldade de acesso que já temos, a necessidade potencial de criarmos mais 10, 20, 30 mil leitos de UTI, para garantir a assistência aos que poderão contrair a COVID-19? Apenas 47 milhões de brasileiros têm cobertura de planos de saúde.

Silenciosamente, fechamos os olhos para a perda de milhares de vidas brasileiras a cada ano, o que poderia ser evitado com uma priorização efetiva do SUS nos orçamentos públicos, com reformas na saúde suplementar e com a qualificação do sistema, principalmente na atenção primária. Dados preliminares do IBGE para 2018 demonstram que foram 1.315.527 mortes. Quais são as causas? As principais são as doenças crônicas como as do aparelho circulatório (356.178), as neoplasias (227.150), as respiratórias (155.921). Logo a seguir vêm as causas externas, vidas perdidas em função da violência criminal ou no trânsito (150.165) e as doenças derivadas da diabete (80.292). As doenças infecciosas e parasitárias, como as ocasionadas pela atual pandemia, aparecem em sexto lugar (54.814). Não estamos falando de números, mas de vidas.

Estamos em “guerra” contra um inimigo invisível. É preciso que todos, do mais simples cidadão ao Presidente da República, levemos a sério a mudança de atitude necessária e o combate ao Coronavírus. A prevenção é o melhor caminho, ainda que paralise a economia. Depois cuidaremos disso. Se não agirmos radicalmente na prevenção, a fratura exposta dos gargalos do SUS virá à tona.

Estamos vendo o que aconteceu na China e o que está acontecendo na Itália e em toda a Europa. Como secretário de saúde de Minas Gerais fizemos um acordo de cooperação técnica com a Região da Lombardia, a mais rica da Itália. É um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Para se ter uma ideia, apenas o orçamento do maior hospital público de Milão, capital da Lombardia, o Niguarda, era igual a tudo que tinha de recursos estaduais para todo o Estado de Minas Gerais, com seus 853 municípios e 20 milhões de vidas. E o sistema hospitalar italiano está à beira do colapso graças à pandemia.

No Brasil, investimos anualmente US$ 435 per capita na saúde pública (OMS/2014). Para dimensionarmos nossa dificuldade de resposta em caso de agravamento da epidemia, vejam quanto investem outros países: Portugal, US$ 1.363; Espanha, US$ 1.890; Itália, US$ 3.258; Reino Unido, US$ 3.266 e França, US$ 3.868.

Portanto, vamos unidos investir pesado na prevenção e na mudança de hábitos pessoais e sociais, enquanto é tempo. Se não tivermos êxito, os limites estruturais de nosso sistema de saúde se manifestarão de forma dramática.

Marcus Pestana: O Papel de cada um

Ou “cada um no seu quadrado”. Ou “cada macaco no seu galho”

Montesquieu, em seu “O Espírito das Leis”, previu como elemento central para o funcionamento das sociedades democráticas a separação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Essa dinâmica é fundamental para que o sistema de freios e contrapesos aja contra qualquer tentativa de exercício absoluto do Poder. A Constituição Brasileira adotou esta configuração. Mas do papel para a realidade, o que vemos hoje no país é que os conflitos institucionais entre os diversos poderes e instituições têm sido um perigoso elemento de instabilidade política. E a retomada do desenvolvimento depende visceralmente da estabilidade institucional.

Muitas vezes, o Judiciário interfere em relações contratuais estabelecidas e na órbita do Legislativo, quando ameaça legislar. O Congresso Nacional, por vezes, tenta engessar o Executivo e limitar as ações do Judiciário. O presidencialismo brasileiro sempre foi forte, e o Executivo era o grande protagonista comandando a agenda legislativa e exercendo fortes pressões sobre o Judiciário. A opção do atual governo de abandonar o “presidencialismo de coalizão” abriu a brecha para que o Legislativo crescesse em suas prerrogativas e desenvolvesse um inédito protagonismo. Tensões institucionais periféricas são naturais e parte do processo democrático, mas sempre dentro de determinados limites.

A temperatura subiu além do razoável, nas últimas semanas, com a convocação de uma manifestação contra o Congresso e o Supremo, com estímulos visíveis de importantes figuras do governo. E o conflito entre governo e Congresso se materializou na discussão sobre o orçamento impositivo.

A democracia moderna nasceu na Inglaterra para limitar o poder absoluto do Rei. Duas leis são centrais na institucionalização da democracia: a Constituição e o orçamento. A Constituição é a bússola maior. Ela é o porto seguro da democracia e a vacina contra qualquer aventura totalitária. Em relação ao orçamento, que ordena as despesas públicas a partir das receitas de impostos recolhidos junto à sociedade, cabe sim às casas parlamentares discutir e votar e ao Executivo executar.

No parlamentarismo, a formação de um governo pressupõe a formação de uma maioria parlamentar e a aprovação de um programa de governo, que encontra expressão nas peças orçamentárias a cada ano. Mesmo no presidencialismo americano, onde se inspirou o Brasil, o Congresso é que constrói a Lei orçamentária. Vejam a luta de Trump para construir seu tão sonhado muro na fronteira com o México. O Congresso americano não priorizou este investimento.

A polêmica instalada na última semana está muito mal discutida e obtendo grande repercussão na opinião pública e nas redes sociais, nem sempre com um enfoque correto e consistente. O orçamento por muito tempo no Brasil foi obra de ficção e o Executivo reinava absoluto. E a execução de emendas parlamentares era discricionária. Fui parlamentar de oposição e sei que tinha muito menos recursos de emendas executados do que os “amigos do Rei”. Era um mecanismo de chantagem e pressão sobre o Congresso, como admitiu o próprio presidente Bolsonaro em entrevista em 2016.

Voltarei ao tema na próxima semana!

Marcus Pestana: Carnaval e o politicamente (in)correto

Vivemos tempos nebulosos. No mundo inteiro, foi gestada uma cultura autoritária e preconceituosa, que ganhou expressão radical no UFC das redes sociais. A extrema direita americana e europeia destilam, à luz do dia e abertamente, suas concepções antidemocráticas e excludentes. São vítimas de preconceitos imigrantes, negros, mulheres, índios.

Aqui também em terras brasileiras, assistimos, nas últimas semanas, inacreditáveis manifestações de preconceito e intolerância, que devem receber nosso total repúdio.

É natural que a sociedade civil, os movimentos pelos direitos humanos e civis, as forças democráticas reagissem. Surgiu o que se acostumou chamar de “politicamente correto”. E aí, é preciso tomar muito cuidado para que a criança não seja jogada fora junto com a água suja do banho. Muitas vezes, o contraponto gera uma rigidez autoritária, que ao invés de atacar o problema de fundo, reforça preconceitos.

A saída para o enfrentamento de preconceitos e exclusões sociais não deve ser nenhum tipo de dirigismo estatal, legal ou cultural. A liberdade é sempre o melhor caminho. Apostar na elevação dos padrões educacional e cultural da sociedade, na vivência democrática, no diálogo e no pluralismo é o que deve nos inspirar. Bom senso, respeito, bom humor, tolerância devem ser os valores orientadores de uma cultura democrática.

O Carnaval é talvez a maior expressão cultural brasileira. Reverencia a alegria atávica e a irreverência de nosso povo. Materializa essa coisa um tanto macunaímica e antropofágica da civilização brasileira. Essa geleia geral, que no caldeirão da experiência histórica do país, metabolizou e sintetizou elementos culturais dos europeus, dos índios e dos negros. Isto é o que dá o caráter original e singular de nossa construção como povo e Nação. É verdade que ainda temos impregnados em nossa sociedade preconceitos que precisam ser combatidos. Mas a calibragem disso deve ser precisa, para que um autoritarismo não seja substituído por outro. Nada de dirigismo, democracia sempre, a liberdade no comando.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte publicou uma cartilha de orientação sobre o carnaval na linha do “politicamente correto”. Sugere que não sejam usadas fantasias de índios, de mulheres por homens, de ciganos, de enfermeiras sexys, que poderiam expressar preconceitos. E que as marchinhas de carnaval tomem cuidado para não exceder as fronteiras do “politicamente correto”. É evidente que o Conselho não emitiu, e nem teria poderes para isso, uma norma legal. Propôs uma reflexão.

Mas creio que o combate aos preconceitos não passa por sufocar a imaginação, a criatividade, a irreverência de nossos foliões. Há muito tempo, nas ruas e avenidas, o carnaval exerce uma bem humorada crítica social a fatos e contradições que vivemos em nosso cotidiano. Vamos “criminalizar” Haroldo Lobo, João Roberto Kelly, Braguinha ou Lamartine Babo? Vamos condenar manifestações como a Banda Mole de BH ou as Domésticas de Luxo da minha Juiz de Fora, que há décadas são sinônimos de alegria e confraternização?

A luta cultural e democrática é muito mais complexa. E uma sociedade nova, longe de preconceitos e intolerâncias, não nascerá certamente do mau humor ou de qualquer matriz única e dogmática de valores.

Marcus Pestana: Populismo e ação governamental

Populismo é uma categoria analítica imprecisa. Vai desde o uso corrente para caracterizar líderes políticos demagógicos, de discursos fáceis e vazios, repletos de promessas descoladas da realidade, para afagar a opinião pública e conquistar eleitores até a visão mais complexa que caracteriza a prática de líderes carismáticos, que prescindem das mediações institucionais, estabelecendo vínculos emocionais e de liderança forte, acionando diretamente a etérea noção de “povo”, esbarrando no autoritarismo, ao governar interpelando diretamente as massas. Hoje há o “populismo autoritário” ameaçando a democracia.

O termo populismo é tão impreciso que serviu, ao longo da história, para caracterizar personagens diversos como Trump, Vargas, Perón, Brizola, Berlusconi, o “Cinco Estrelas”, Órban, Hitler, Mussolini, Chávez, Putin, Lula e Bolsonaro.

Seja qual for a apropriação que se faça do conceito, o populismo é fácil de praticar nos palanques, mas negativo e corrosivo na prática governamental. E um vírus perigoso e tentador, que contamina as boas práticas governamentais e, muitas vezes, saí pela culatra.

Digo isto a propósito de dois fatos recentes. O primeiro foi o apelo de nosso Presidente para que os governadores, que ficaram expostos como vilões da história, reduzam o ICMS dos combustíveis. Ora, todos sabem da irracionalidade de nosso sistema tributário, daí a necessidade urgente da reforma. Mas os governos estaduais estão em graves dificuldades orçamentárias. O ICMS, na média, representa 70% da receita líquida total. Disso, cerca de 20% é sobre combustíveis, ou seja, 14% da receita líquida total. Como um estado como Minas Gerais, que sequestrou os recursos constitucionais dos municípios, se apropriou das parcelas do consignado dos servidores, atrasa salários e só está funcionando porque uma liminar assegura o não pagamento dos juros da dívida, vai de repente, numa penada, abrir mão de uma receita essencial?

Outra preocupação é a sustentabilidade dos aumentos anunciados pelo governo de Minas (13% em 2020,12% em 2021 e 12% em 2022) para os servidores das polícias, corpo de bombeiros e agentes penitenciários, comprometendo a adesão ao Programa de Ajuste Fiscal. De imediato, jogo uma vacina contra o clima de Atlético x Cruzeiro instalado no atual cenário político. Como secretário de planejamento, saúde e deputado, sempre construí grandes amizades e parcerias no setor. Tenho a noção exata da prioridade que é hoje a segurança pública. Mas, o tesouro estadual não está em condições de bancar aumentos reais muito acima da inflação projetada. Não adianta lotear a lua e na hora de honrar os compromissos não haver recursos disponíveis. As políticas públicas estão desmoronando, os investimentos em infraestrutura são pífios, o Brasil já compromete 80% de suas despesas primárias com salários e previdência. O orçamento expressa o conflito distributivo presente tanto na arrecadação como nas despesas. E os dois fatos narrados explicitam isso.

Minas Gerais tem uma situação pré-falimentar. É preciso tornar pública e transparente a gravidade da situação. Não adianta privatizar e antecipar receitas como a do nióbio para alimentar uma equação sem solução.

Todos os que têm espírito público têm que apoiar o ajuste fiscal estrutural de longo prazo. Fora isso, será o caos.