Marco Aurélio Nogueira

Marco Aurélio Nogueira: O bode expiatório

O que está por trás dos ataques dos bolsonaristas ao chamado “marxismo cultural” e como isso pode empobrecer a democracia e prolongar a crise do sistema político

Não é só o governo Bolsonaro, com seus ministros que disparam petardos ideológicos em cada fala.

Há no país uma onda mal-ajambrada que quer criar um bode expiatório no campo da política, da ação governamental e da cultura. Em nome do ataque ao “marxismo cultural”, ela se alimenta de uma enorme ignorância e de um deliberado esforço de provocação.

A obsessão é uma só. Surge límpida no discurso de posse do presidente, convencido de que a partir dele “o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”, falando como se esses problemas tivessem relação de causalidade. Promessas vagas de “combater o marxismo nas escolas” e perseguir os comunistas são feitas a todo momento, sem que se deem muitas explicações a respeito.

A mixórdia temática não é compartilhada pelo núcleo principal do novo governo, integrado pelos generais e por Paulo Guedes e Sergio Moro, ministros mais concentrados na gestão e na obtenção de resultados. Surge imponente nas platitudes reacionárias de Damares Alves contra a identidade de gênero e em Vélez Rodríguez, que parece acreditar que há uma “tresloucada onda globalista tomando carona no pensamento gramsciano e num irresponsável pragmatismo sofístico”, com o claro propósito de “destruir um a um os valores culturais em que se sedimentam nossas instituições mais caras: família, igreja, escola, Estado e pátria”. Não é diferente nas Relações Exteriores, cujo responsável está na linha de frente dessa cruzada.

Ora o discurso é genérico e fala em marxismo sem mais, ora vem embrulhado com a menção a pensadores como Antonio Gramsci, ora ainda surge abraçado a ataques contra a esquerda, o petismo, o socialismo e o globalismo, sempre indeterminados. É um conjunto que se sustenta na superficialidade e na estigmatização, sem preocupação de fomentar algum debate. Não há qualquer intenção de mapear a sério o campo cultural brasileiro ou de avaliar erros, acertos e possibilidades da esquerda, que é posta sumariamente fora da lei, em suas distintas versões. O propósito é ativar uma maquinação ideológica para desqualificar eventuais opositores do novo governo e repor, na política nacional, temas e convicções extemporâneos, centrados no apelo confuso a Deus, religião e Bíblia.

O ataque ao marxismo tem muito de manobra diversionista: busca produzir um ruído que distraia o público e desvie a atenção do fundamental. Espancar o PT e o socialismo que por aqui jamais existiu é parte do roteiro, assim como o compromisso de “desconstruir” Gramsci.

Nessa operação, o nível precisa cair ao rés do chão, já que se trata de atingir o grosso da opinião pública, não a intelectualidade. O tom precisa ser de palanque, para ter chance de mobilizar. Abusa-se da caricatura, do exagero, da ofensa e da grosseria, dispensando qualquer tipo de refinamento. Fala-se de Marx e de Gramsci como se se tratasse de dois perdidos que, numa noite de farras, tivessem caído no Brasil para corromper a juventude e a sociedade com ideias malignas e perversas. O objetivo é promover a circulação de um espectro que assuste, acue e impressione, semelhante ao que Marx anteviu nas primeiras linhas do famoso Manifesto comunista de 1848: um espectro contra o qual deveriam unir-se numa Santa Aliança todas as potências da velha ordem.

A denúncia do “marxismo cultural” é ao mesmo tempo reativa e ofensiva. Ela intui que o marxismo soube se adaptar ao longo da história, saindo do determinismo rígido dos primeiros tempos para a flexibilidade dialética de Gramsci, por exemplo — autor que é a verdadeira pedra no sapato dos antimarxistas. Gramsci incomoda porque atualizou a teoria que veio de Marx, dando a ela melhores condições de dialogar com as épocas mais complexas do capitalismo do século XX. A operação intelectual gramsciana permitiu ao marxismo a recuperação plena dos temas do Estado, da política, da cultura, dos intelectuais. Tornou-o mais “competitivo” para decifrar as armadilhas ideológicas do capitalismo e da dominação política, abrindo os olhos de muitos marxistas ainda aprisionados aos ritmos duros da luta de classes de primeira geração, na qual não existiam tantas mediações e sinuosidades. Recusou as limitações cognitivas do “determinismo econômico” e analisou a sociedade como realidade complexa, conforme o próprio núcleo originário da filosofia de Marx. Estudou a sério o Estado e chamou a atenção para a sociedade civil, destacando sua função como instância de hegemonia.

Quanto mais o capitalismo ganhou complexidade, mais as ideias gramscianas mostraram força.

Depois de Gramsci, o marxismo nunca mais foi o mesmo, ainda que muitos de seus seguidores não tenham se soltado das incrustações mecânicas e do doutrinarismo. Encorpou, tornou-se uma teoria “clássica”, ganhou respeitabilidade plena no mundo intelectual, ingressou nas universidades e se converteu na “filosofia de nosso tempo”, antevista pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre.

Tudo isso não se deveu exclusivamente a Gramsci, até mesmo porque sua obra, escrita quase toda nos cárceres fascistas, só chegou ao conhecimento público após a Segunda Guerra Mundial e se converteu lentamente na potência que é hoje. Tanto quanto o pensador italiano, contribuíram para a revitalização e a disseminação do marxismo teóricos como György Lukács, Karl Korsch, Adam Schaff, Henri Lefebvre e Lucien Goldmann, dentre muitos outros, cada um tomando caminhos particulares, fazendo inflexões “heterodoxas” e questionamentos à doutrina original, que, com o tempo, convergiram para um mesmo estuário. O marxismo se tornou muitos, diversificou-se, ganhou musculatura e novas linguagens, compondo aquilo que a dialética chama de unidade na diversidade.

O fato é que não houve pensador importante, nos últimos 100 anos, que não tenha dialogado com as ideias de Marx e as variadas versões do marxismo. Não existiria o Jürgen Habermas da ação comunicativa, o Zygmunt Bauman da modernidade líquida ou o Ulrich Beck da sociedade de risco sem leituras marxistas. Norberto Bobbio sempre o teve como um dos grandes, dedicando um livro inteiro a ele (Nem com Marx, nem contra Marx, Editora Unesp). Antes deles, não foram poucos os que reconheceram, como Max Weber, a relevância das ideias de Marx.

Em seus escritos, muito mais que em sua militância política, Marx foi um portento, que não só descortinou a estrutura do capitalismo, como compreendeu o vigor da economia na modelagem da vida social moderna, na qual o dinheiro e o consumo jogam papel preponderante, como objetivos em si. Dedicou-se, assim como os que souberam se aproveitar de suas ideias, sendo ou não marxistas, a buscar formas de superar ou ao menos regular o irracionalismo dos mercados sem controle e sem limites. Legou ao futuro uma perspectiva racional, generosa, uma homenagem ao progresso. O debate sério sempre criticou a vulgarização das ideias de Marx, sua conversão em catecismo, sua simplificação em fórmulas desconectadas da realidade, sua dificuldade de elaborar uma teoria do Estado e da política. Parte disso se deveu aos partidos comunistas, que, na luta política, viram-se forçados a “massificar” a teoria que os inspirava. Responsabilidade ainda maior coube à força centralizadora do socialismo soviético, que impôs uma leitura oficialista do marxismo que aprisionou os comunistas durante décadas.

Paradoxalmente, a cruzada antimarxista de hoje emprega os mesmos expedientes das vertentes mais pesadas do stalinismo. Mente, deforma, difama, acusa sem critério, procura punir e estigmatizar, valendo-se da simplificação grosseira e da pressão dos aparatos estatais. O stalinismo fazia isso em nome de uma revolução igualitarista, o que atenuava de certo modo o sacrifício que pedia. O antimarxismo atual, ao contrário, apregoa uma guinada conservadora que dê um passo atrás. Mas também ele só se viabiliza se fizer dos canais oferecidos pelo Estado uma plataforma para difundir uma cópia invertida daquilo que acusa em seus adversários. É inócuo nos territórios livres da sociedade civil, onde o debate pode fluir de forma democrática.

É o que faz o antimarxismo atacar sem trégua as diferentes instâncias da sociedade civil, da imprensa às ONGs, das escolas à indústria cultural, dos partidos políticos aos sindicatos. Ele precisa deslegitimar aquilo que foge de seu controle, reforçando ao contrário os “centros dirigentes”, a palavra dos chefes, os manuais repletos de novas verdades. Cria seus mitos e seus arautos, seus filósofos, suas narrativas, suas ideias-força, que espalha pelas redes que manipula. Constrói assim um repertório simbólico e expressivo, com o qual combate a luta cultural. Denuncia toda e qualquer operação ideológica, mas é ele próprio uma ideologia.

O ataque ao “marxismo cultural” dirige-se à mobilização do eleitorado de Bolsonaro, mas também almeja espetar na agenda pública algumas estacas que delimitem um campo ideológico. Deseja demarcar um terreno de luta, separar os bons dos maus, transferir culpas e responsabilidades. Nunca antes, no Brasil, a direita conservadora chegou tão longe.

Não se trata de um ataque inócuo. Ele tem implicações sérias. Uma delas é o risco de “macarthismo”, de discriminação e caça aos “vermelhos”. Não há uma diretriz clara, mas Onyx Lorenzoni já falou em “despetizar” o Estado. Sem freios moderadores, a cruzada poderá incentivar muita gente a denunciar comunistas em cada curva do caminho, como se fossem “inimigos da pátria”.

Afinal, o combate ao “marxismo cultural” vale-se de pessoas que pensam estar na esquerda a razão maior de suas agruras. Sem conseguir ver o conjunto da vida, estão predispostas a ser contagiadas pelo maniqueísmo simplista do “nós contra eles”.

O desdobramento disso será o empobrecimento da democracia e o prolongamento da crise do sistema político. Capturado pela insanidade por ele mesmo criada, o governo poderá cair na tentação de moldar suas políticas por critérios sempre mais ideológicos e sempre menos técnicos.

Na hipótese de essa parábola se completar, perderemos todos.

Marco Aurélio Nogueira: O ano de Marx

O antimarxismo atual não conhece Marx, é pura ideologia, opera por sobre a espuma levantada pelas disputas em torno das ideias marxistas

Não seria necessário que diversos integrantes do futuro governo Bolsonaro insistissem na ideia de “libertar o Estado brasileiro do marxismo cultural” para que se percebesse que um espectro voltou a circular no Brasil em 2018.

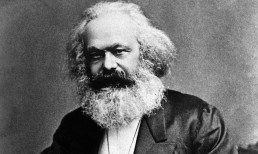

Esse espectro atende pelo nome de Karl Marx, filósofo e ativista político alemão (1818-1883), um dos fundadores do comunismo moderno e patrono da mais influente teoria política contemporânea.

O mundo comemorou, ao longo de 2018, os 200 anos de nascimento de Marx. Registros feitos por inúmeros seminários, congressos científicos, livros, artigos, filmes e entrevistas dedicaram-se a homenagear o pensador alemão e a verificar em que medida suas teses continuam a dialogar com a realidade do mundo atual. O balanço foi positivo, mostrando que Marx, em que pese o incontornável desgaste sofrido com a passagem da história, permanece vivo como intérprete do nosso tempo e, em particular, das transformações do capitalismo.

O Brasil não ficou fora das comemorações, mas terminou o ano com o reposicionamento político dos inimigos de Marx, concentrados agora no combate ao “marxismo cultural”, entendido como a disposição de ocupar totalitariamente os espaços públicos via controle da cultura e de suas instituições, da escola à imprensa e às artes, tudo devidamente concentrado em cercear a liberdade de pensar e falar, modelar mentes e impor agendas inadequadas à sociedade (gênero, aborto e clima, por exemplo). Na versão simplória corrente, essa preponderância do “marxismo cultural” estaria a impedir a “regeneração nacional” e a contaminar os diferentes âmbitos da vida familiar e do Estado, indo da escola à política externa.

O antimarxismo dos nossos dias não conhece Marx, não leu seus livros nem as análises de seus intérpretes. É pura ideologia, que opera por sobre a espuma levantada pela circulação das ideias marxistas e pelas disputas ideológicas em torno delas. O que lhe falta de rigor filosófico e conhecimento histórico é compensado por uma combatividade histriônica que pouco se importa com o que Marx realmente disse ou com o significado de suas proposições. Despreza tudo o que o marxismo trouxe de contribuição crítica – por exemplo, sua teoria sobre o funcionamento do capitalismo – para vê-lo exclusivamente pela lente do militante revolucionário, devidamente desfocada. É um antimarxismo inquisitorial, que pressupõe que as ideias de Marx seriam tóxicas a ponto de impregnar aqueles que delas se aproximam, como um vírus.

Os antimarxistas teriam muito a aprender, por exemplo, com o livro do cientista político alemão Michael Heinrich, “Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna”, uma alentada pesquisa em 3 volumes que começou a ser publicada no Brasil pela Editora Boitempo. A obra não é um panegírico e trata Marx de maneira fria e realista, situando-o na sua época e vendo-o sem qualquer mitificação. O pressuposto é simples: cada geração desenvolverá uma nova perspectiva em relação à vida, à obra e ao significado de Marx, conforme as transformações das condições históricas.

O nosso tempo trouxe consigo um Marx já bastante processado criticamente, saturado, manipulado de muitas maneiras. Já foi responsabilizado pelos crimes do stalinismo, por ditaduras, assim como já foi santificado e posto num pedestal como profeta da emancipação definitiva da humanidade. O Marx com que lidamos hoje é bem diferente daquele das décadas finais do século XX. As novas gerações o veem como um “clássico”, não como o mestre infalível da revolução, até porque a própria ideia de revolução se alterou bastante. A reprodução das condições gerais do capitalismo, porém, dão a ele uma atualidade que muitos outros clássicos não têm.

O primeiro volume do livro de Heinrich – assim como outras biografias mais recentes – nos ajuda a inserir Marx na história e a vê-lo em sua pujança filosófica, em seu desejo de liberdade, em sua adesão progressiva ao humanismo materialista, em sua relação com a dialética de Hegel. É um Marx que assiste ao amadurecimento do mundo moderno e começa a interpretá-lo.

Mais tarde, já depois de ter escrito com Engels o famoso Manifesto Comunista, Marx sai da Alemanha, passa por Paris e Bruxelas até se instalar em Londres. É o Marx mais conhecido, autor de O Capital. Crítica da economia política e de ensaios políticos, ativista do nascente movimento socialista. O Marx que passará para o século XX será sobretudo esse, devidamente incorporado primeiro pela cultura da socialdemocracia alemã e, depois, do comunismo soviético, do qual se espalhará pelo mundo.

Diferentemente do que pensam os antimarxistas atuais, o marxismo continua a nos ajudar a compreender o mundo do capitalismo globalizado, mesmo que esse capitalismo seja mais potente e diversificado, disposto na vida como um sistema global irresistível, muito distante do capitalismo do século XIX, que Marx visualizava como fadado a ingressar numa crise terminal.

Mas não é preciso admitir o fim do capitalismo para concluir que esse sistema todo-poderoso não conseguiu até agora apaziguar suas contradições ou evitar crises recorrentes de natureza sistêmica. Desse ponto de vista, Marx errou e acertou. Suas descobertas não só foram incorporadas ao modo moderno de pensar a vida, como são fundamentais para que consigamos decifrar o estado em que se encontra a Humanidade ao final da segunda década do século XXI.

Estar em crise não significa estar à beira da morte. O capital tem conseguido avançar mediante o processamento de seus limites e contradições, usando isso para alavancar novos ciclos de expansão. Tem sido beneficiado, paradoxalmente, por três coisas: pela desorganização da sociedade de classes, pela democratização derivada das lutas sociais e da ampliação progressiva das margens de liberdade, o que paradoxalmente esfriou o desejo de revolução, e pela incapacidade prática da utopia marxista (a organização consciente da produção social) de se traduzir efetivamente no terreno da vida cotidiana. Há planejamento, racionalização e regulação, mas a economia continua fora de controle, fazendo com que o sistema econômico despeje seus custos sobre as costas dos mais frágeis e desprotegidos, os desempregados, os trabalhadores precários, os migrantes e refugiados, os excluídos de todo tipo.

As ideias de Marx, nesse sentido, mantiveram-se como uma advertência para o sistema. Revelaram suas entranhas, sua face perversa e desumana. Permaneceram como uma espécie de “demônio antissistema” a desafiar o coro dos contentes.

O marxismo profetizou uma revolução do proletariado, que não teve como se realizar. Onde ela foi tentada os resultados deixaram a desejar. Depois da queda do Muro e do fim dos “socialismos reais”, a partir de 1990, ficou a impressão de que o marxismo desfalecera irremediavelmente. Tornou-se usual falar que “Marx estava morto”. No primeiro momento, Marx foi deslocado para a margem. Lá, porém, permaneceu a latejar. Continuou a ser consagrado e tratado de modo “religioso” por um séquito de milhares de cabeças, mas no terreno do pensamento tornou-se muito mais profano e laico, passando a receber tratamento mais distante e bem comportado, não como profeta de uma revolução política que não ocorreria, não como inspirador de movimentos e partidos, mas como impulsionador de uma visão abrangente do mundo. Marx perdeu algo de sua potência contestadora mas se manteve como passagem obrigatória para qualquer atitude interessada em se debruçar criticamente sobre a sociedade.

A permanência de Marx deixou de ser alimentada por certos recursos de reprodução simbólica e de narrativa revolucionária. Os partidos operários de primeira e segunda gerações – o movimento operário histórico – foram soçobrando e assumindo outras características, nas quais Marx e Engels não podiam seguir como “patronos”. Os Estados comunistas desapareceram. A linhagem construída pela tradição tradicional foi posta em xeque, e Marx deixou de ser o primeiro de uma sequência que passaria “obrigatoriamente” por Engels, Lênin, Trotsky, Stalin, Mao e Fidel, além, evidentemente, dos secretários-gerais dos partidos comunistas. O “marxismo-leninismo” simplesmente evaporou. Heterodoxos de todo tipo ganharam a luz do dia e se projetaram. Foi assim com Lukács, Rosa Luxemburg, Kautsky, Korsch e, sobretudo, Gramsci – todos eles comunistas e marxistas, mas invariavelmente atacados pela ortodoxia como “revisionistas”.

A dissolução dessa cultura reverencial fez bem ao marxismo. Tornou-o mais livre para ser examinado criticamente, atualizado e revisto com critérios científicos. O marxismo perdeu a aura sagrada que tinha antes, mas suas ideias-força incorporaram-se ao pensamento prevalecente. Não só passamos a aceitar o poder de determinação da economia, por exemplo, como nos tornamos mais “totalizadores” e dialéticos, enxergando a sociedade como um complexo composto de complexos, no qual tudo interage com tudo o tempo todo. A concepção ético-política do marxismo não teve a mesma disseminação, mas no conjunto o pensamento de Marx mostrou-se vitorioso.

Nada disso pode ser eliminado como se fosse um dejeto do passado. O marxismo, sua história e seu significado precisam ser, ao contrário, devidamente assimilados, parte da cultura moderna que são. A inquisição antimarxista atual, porém, não dispõe de envergadura teórica, sabedoria e inteligência democrática para se por criticamente diante de Marx e de seu legado. Opta, por isso, pela estigmatização pura e simples, com o que chega a uma caricatura do marxismo que só faz rebaixar o nível de um debate que precisa ser mantido e proliferar.

Política Democrática: Bolsonaro necessita de ‘núcleo duro’ para governar, diz Marco Aurélio Nogueira

Professor da Unesp afirma, em artigo publicado na revista Política Democrática online de dezembro, que o objetivo do núcleo é suprir o presidente eleito de recursos técnicos, políticos e intelectuais

Por Cleomar Almeida

Em artigo publicado na edição deste mês de dezembro pela revista Política Democrática online, o professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Marco Aurélio Nogueira afirma que , para ter sucesso, Bolsonaro “necessita de uma equipe para governar”. “Algo que não se resume a um ministério e se aproxima muito mais da conhecida ideia de um ‘núcleo duro’”, afirma o analista político.

» Acesse aqui a edição de dezembro da revista Política Democrática online

Nogueira, que também é colunista do jornal O Estado de S. Paulo, explica que o chamado núcleo duro tem como finalidade suprir Bolsonaro dos “recursos técnicos, políticos e intelectuais”. O objetivo disso, de acordo com o professor da Unesp, é que a máquina governamental gire com alguma suavidade, produza resultados e supere as dificuldades que se manifestarão na tomada de decisões. “Ao lado desse ‘núcleo’ e em princípio subordinado a ele, distribuir-se-á o ministério propriamente dito”, ressalta.

Militares da reserva, conforme observa Nogueira, “compõem a vértebra da equipe principal.” “Obedece-se a uma regra prudencial tradicional: o ‘comandante’ chama para auxiliá-lo aqueles em quem confia e com quem compartilha valores e experiências comuns”, afirma ele no artigo, para acrescentar: “Os demais ministros ficariam como uma espécie de ‘segundo time’ destinado a tocar a rotina da administração, angariar apoio político-parlamentar e ativar as faces do governo que ‘dialogam’ com os eleitores que escolheram o programa Bolsonaro”.

No segundo time, como pondera o analista político, estão os ministros mais propriamente ideológicos (Educação e Relações Exteriores), que, conforme escreve no artigo, foram encarregados da agitação e propaganda do novo governo, ajudando-o a travar a guerra cultural com que se comprometeu. “Ao grupo militar mais coeso estão sendo agregados os ministros da Economia e da Justiça, a família Bolsonaro e um vetor propriamente político encarnado no deputado Onyx Lorenzoni”, acentua.

Coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais (Neai), vinculado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da Unesp, Nogueira destaca que “falta ao novo governo precisamente aquilo que ele se dedicou a demonizar durante a campanha eleitoral: a política, com ‘p’ minúsculo e maiúsculo”. “Se, na corrida pelos votos, mostrava-se funcional a diatribe contra os políticos e seus ‘maus hábitos’ fisiológicos, agora, quando se inicia o trabalho governamental propriamente dito, a linguagem precisa ser requalificada”.

De acordo com o professor da Unesp, não se trata mais de capturar votos da população, “mas de articular os poderes e dar prumo a um governo com perfil mal definido, coisas que, de resto, dependem de muita política”. “O governo em formação tem dado atenção especial às frentes e bancadas suprapartidárias mais que aos partidos, consequência da visão de que as organizações partidárias fomentam ‘corrupção’ e pressões indevidas. Não leva em consideração que o sistema de representação tem nos partidos seu agente principal. Se persistir, tal prática será uma permanente fonte de tensão entre governo, parlamentares e opinião pública”, analisa Nogueira

Leia mais:

» Ameaça da Belo Monte a índios é destaque da Política Democrática online de dezembro

» “Governo Bolsonaro têm tendência de cometer desastres na área internacional”, diz Rubens Ricupero

» Revista Política Democrática online de dezembro destaca viagem à Volta Grande do Xingu

» Revista Política Democrática online alcança quase 225 mil acessos em duas edições

» Política Democrática online de novembro repercute eleição de Bolsonaro

» FAP lança revista Política Democrática digital

Marco Aurélio Nogueira: Um ano para a oposição mostrar seu valor

Requerem-se iniciativas que sejam claramente democráticas, abertas, laicas, flexíveis

Depois da derrocada política, ideológica e eleitoral da esquerda democrática, do centro e da esquerda petista, os perdedores terminam 2018 amargando os efeitos de sua desarticulação. Procuram juntar os cacos. O vendaval bolsonarista abalou cálculos e personagens da democracia brasileira. Abriu uma espécie de caminho de volta.

Passadas as festas de fim de ano, terá de haver muita reflexão e ação.

PSB, PDT e PCdoB movimentam-se para organizar um arranjo político que funcione como bloco no Congresso e sirva de plataforma para deslocar o centro gravitacional das esquerdas, afastando-as tanto quanto possível do PT. Os petistas, por sua vez, terão de deixar de girar em círculos, abandonando a narrativa do golpe e da perseguição.

Ao mesmo tempo, o PPS e a Rede abriram conversas para examinar a possibilidade de uma articulação que abrigue os desejos de renovação de ambas as correntes políticas, juntamente com movimentos cívicos surgidos nos últimos anos.

Por entre esses dois mundos flutuam políticos e ativistas originários do PSDB, do MDB, gente da esquerda pragmática, petistas realistas, tucanos incomodados com a guinada direitista do partido, pessoas sem vínculos partidários – todos preocupados em encontrar uma porta por onde passe uma agregação que cumpra funções de ordem prática e ideal.

Haverá quem trabalhe para que as três iniciativas acima mencionadas, ou ao menos duas delas, convirjam no médio prazo em direção a um ponto comum. E haverá quem pense que nenhuma delas tornará viável uma oposição propositiva, consistente e vigorosa ao próximo governo federal.

No fundo, estão todos convencidos de que os partidos existentes já não dão conta da situação e precisarão agir de outra maneira, quem sabe, extraindo de seu interior os germes da própria superação, rumo à formação de um novo movimento político.

Estão aí as dificuldades. Alguns falam em fortalecer o que tem sido chamado de “centro radical”, outros cogitam de um “centro” sem adjetivações adicionais, há quem pense em termos de “centro-esquerda” e outros, por fim, acreditam que não se deveria trabalhar com a ideia de “centro”, imprecisa demais, mas de social-democracia.

Os nomes importam. Se se quiser ter um novo posicionamento das forças democráticas brasileiras, a ideia de “centro” é preciosa, mas precisa ser adequadamente processada, qualificada com rigor. Sem isso dificilmente exibirá face rejuvenescida e não conseguirá desvencilhar-se do que já se tentou fazer no passado, sem grande sucesso. Sem isso terá reduzido poder de sedução, enfraquecendo-se perante a opinião pública e a esquerda democrática, que tem peso próprio não desprezível em termos de concepções políticas e valores.

Um “centro radical” é uma proposição engenhosa, no sentido atribuído à expressão pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas carece de formatação. Poderia ser mal interpretada como opção por um posicionamento “radicalmente de centro”, isto é, algo que não é nem esquerda nem direita: um muro não muito largo onde só haveria lugar para políticos pouco atentos à questão social e aos direitos humanos, concentrados na reforma da economia e do Estado em sentido fiscalista e gerencial, mais dedicados a futuros embates eleitorais e parlamentares do que ao diálogo com a sociedade.

Não seria um “centrão”, mas sua identidade ficaria ofuscada, inviabilizando-se para dialogar com as multidões e, acima de tudo, com as novas gerações, que não querem mais do mesmo. Não é o que pensa FHC, mas o risco de a ideia se perder nas nuvens é real.

Qualquer “centro” que queira cumprir uma função positiva no Brasil atual terá de infletir para a esquerda. Não em termos ideológicos, mas em termos programáticos, valorativos. Terá de se distanciar da esquerda anacrônica, aprisionada ao século 20, e abraçar uma esquerda que saiba decifrar o século 21 e ativar os valores da democracia, da liberdade, da igualdade, da justiça. Precisa ser mais progressista que reformista, voltar-se mais para o social que para o econômico, atacar com determinação a desigualdade, ser capaz de temperar seu moderantismo com boas doses de generosidade social e combatividade democrática.

Chamá-lo de “centro” não ajuda muito. Antes de tudo, porque carrega um pecado de origem, o da imprecisão.

Não se trata de um problema nominalista. Em política estamos sempre à procura de selos que identifiquem e, ao identificarem, auxiliem a produzir apoios e adesões. A política democrática é uma arte dedicada a unir, mas também a distinguir e diferenciar: somente se unem partes que têm clareza do que são e aceitam a dosagem de seus interesses particulares em nome de um interesse comum.

Para enfrentar o furacão direitista que sacudirá o País nos próximos anos e que, à primeira vista, fará isso conforme as regras do jogo, necessitamos de um polo democrático progressista o suficiente articulado para se abrir à direita liberal e à esquerda democrática, a reformistas moderados e a socialistas, a liberais, verdes e sustentabilistas. Um polo que entre firme no século 21, abandone dogmas e roteiros já experimentados, disponha-se a elaborar uma nova teoria da sociedade nacional e a enfrentar com determinação os graves problemas do País.

Requerem-se iniciativas que sejam claramente democráticas, abertas, laicas, flexíveis, com capacidade de expansão e de negociação, que reverberem no Parlamento e nos ambientes da sociedade civil, compondo o que há de vida ativa no Brasil atual sem concessões desnecessárias à direita, à esquerda e ao centro. Nada disso é obra de curto prazo.

Que 2019 represente, para os democratas, a abertura de uma fase nova, na qual se compreendam as carências acumuladas, os erros cometidos e se prepare o terreno para o amadurecimento de uma oposição política que traga consigo o futuro.

Marco Aurélio Nogueira: Riscos e incógnitas na política externa

Faltam prudência e sentido estratégico, sobra desejo de ‘mudar tudo o que está aí’

Nada pode ser pior para um país que almeja o status de potência média emergente e pretende jogar o jogo da diplomacia internacional do que a adoção de uma política externa enviesada pela ideologia.

A ideologia é inerente à política, doméstica ou internacional, pelo simples fato de que impregna as escolhas e as condutas humanas. Ela é muito mais sinônimo de orientação ideal do que de “distorção do real”, mas suas lentes, quando mal calibradas, podem de fato cegar e promover atos descompensados, que desorganizam e prejudicam.

Países escolhem parceiros e posicionamentos internacionais em função dos interesses nacionais, de valores, tradições e estilos de atuação, da correlação de forças, de metas estratégicas e possibilidades efetivas. Muitas vezes, porém, os condutores da política externa se deixam guiar por esquemas de solidariedade e alinhamento mais afinados com orientações e escolhas ideológicas. Entram e saem de blocos e arranjos motivados por tais esquemas, e não pelos interesses de seu Estado e de sua população.

Podem fazer isso de modo escancarado, imprudente, ou de modo cauteloso, realista, para que as preferências político-ideológicas se componham com os interesses nacionais e não joguem o país numa zona aberta de turbulência.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez sua campanha denunciando o “ideologismo” da política externa petista, que teria, em sua visão, submetido os interesses do Brasil a inflexões ideológicas distorcidas – como, de resto, aconteceria em todas as demais áreas do Estado. Para ele, a esquerda petista seria uma fábrica de doutrinação indiferente às necessidades do País.

Mas ao escolher para a chancelaria nacional um diplomata de perfil ideológico e doutrinário, com derivações regressistas em termos valorativos e intelectuais, Bolsonaro copia o que atribuía ao PT, só que com o sinal trocado.

A solidariedade petista é agora substituída pela submissão a Donald Trump, tido como estadista que “salvará o Ocidente” e corrigirá os desatinos do “globalismo”, retirando-o das mãos do “marxismo cultural”.

O diplomata Ernesto Araújo sustenta, por exemplo, que a globalização é um processo direcionado por uma ideologia (o globalismo) que está a serviço da China. Trump não seria o chefe esquisito de uma superpotência, mas o grande líder que reagiria à decadência do Ocidente e buscaria recuperar “o passado simbólico, a história e a cultura das nações ocidentais”. Despreza-se o que há de nacionalismo tosco e de rejeição às instâncias multilaterais no “trumpismo”, destacando nele tão somente um antiglobalismo mal definido.

O suposto é que a salvação viria pela vibração ideológica e cultural, já que a raiz do problema estaria na agressão feita pela globalização aos valores ocidentais por meio da intensificação do intercâmbio de pessoas, ideias, produtos e costumes. Na crítica à globalização, os antiglobalistas não destacam os problemas da reprodução ampliada do capitalismo, mas a dimensão espiritual e a defesa genérica da nação. “Somente um Deus poderia ainda salvar o Ocidente, um Deus operando pela nação — inclusive e talvez principalmente a nação americana”, escreveu o novo chanceler.

Preocupante será se Ernesto Araújo levar a sério as frases pretensamente filosóficas que ilustram seu pensamento. São frases que não soam bem na boca de um diplomata, especialmente porque colidem com os valores e as diretrizes típicas da política externa que, desde Rio Branco, vem sendo seguida pelo Estado brasileiro com as devidas atualizações.

Pode ser que não se transfiram para a gestão da política externa prática e se limitem a ser um marcador retórico. Se algo delas passar, o País terá muito mais ônus do que bônus e conhecerá prejuízos em seus interesses (políticos e econômico-comerciais), em seu posicionamento estratégico e em sua imagem internacional. Será levado a um isolamento contraproducente e estranho à sua História.

Uma diplomacia voltada para a submissão aos Estados Unidos e o isolamento entrará em atrito com três vetores importantes. O primeiro é o Itamaraty, com suas tradições de independência e de não alinhamento automático. O segundo é a proclamada política econômica de Paulo Guedes, que terá de se valer de um protagonismo internacional realista e pragmático, refratário a manobras isolacionistas e a perspectivas míticas de “salvação”. Em terceiro lugar, não terá passagem fácil entre os militares, cujo nacionalismo tem outro fundamento. Pode-se imaginar como as Forças Armadas assimilariam a ideia de Araújo de que o Brasil necessita de uma “metapolítica externa” para se situar e atuar “naquele plano cultural-espiritual em que, muito mais do que no plano do comércio ou da estratégia político-militar, estão-se definindo os destinos do mundo”.

Como política de Estado, a política externa não pode ser manejada exclusivamente em função de preferências governamentais, como emanação da vontade de um governante ou de um partido. Uma troca de governo não deve implicar a alteração radical da política externa, a não ser que almeje a completa desorganização do lugar do País no mundo. A permanência de certas diretrizes funciona como estrela-guia, garantia de acumulação e continuidade.

Com a escolha de Araújo, o presidente eleito atiça ainda mais a polêmica na área da política externa, depois das inadequadas declarações sobre a China, o Mercosul e Israel, além da questão com os médicos de Cuba. Faltam prudência e sentido estratégico, sobra desejo de “mudar tudo o que está aí”, o que poderá levar não à defesa do Brasil, mas a um açodado alinhamento com a ascensão global da direita populista, que tem no trumpismo um de seus motores.

Sairiam assim de cena os interesses nacionais, em benefício de um impreciso “nacionalismo” por delegação, de consequências imprevisíveis.

Marco Aurélio Nogueira: Os próximos dias do resto da nossa vida

O Brasil não terá como ser governado sem uma pacificação geral dos espíritos

Seja qual for o resultado das urnas de amanhã, uma constatação está dada: protagonizamos a mais tensa e desqualificada disputa presidencial da História nacional. Poderemos gastar um bom tempo de pesquisa para interpretar o uso que se fez das redes e das fake news, os erros e acertos das campanhas, mas nada será mais desafiador do que compreender o terremoto que abalou as estruturas políticas da sociedade e alterou de forma substantiva a cabeça dos brasileiros.

Como foi possível que, na segunda década do século 21, a disputa presidencial transcorresse como se o País ainda estivesse no século 20? Suas elites políticas e intelectuais ignoraram os sinais de que algo estava a fermentar nos subterrâneos da vida social. Nada se discutiu de substantivo, nenhum mapa cognitivo saiu dos debates, nenhuma luz iluminou o eleitorado, que chegou às urnas enfeitiçado por pregações mágicas e regressistas, alheias ao razoável, mudas diante dos desafios que se abrem para o futuro.

O resultado foi a ampliação dramática das divisões políticas e do desentendimento social.

Tornamos inviável o centro político, a inteligência e a moderação, em benefício da estridência reacionária, da agitação irresponsável, do apelo a um passado mitificado. O oportunismo, a demagogia e a prevalência de interesses mesquinhos tomaram o palco de assalto, marginalizando as demais candidaturas. Sobraram os antípodas, que se escolheram reciprocamente, impelidos por uma ordem social despedaçada e sequiosa de “segurança”, um o espelho invertido do outro.

Nenhuma vitória terá força suficiente para desprezar esse quadro social. O vencedor e sua oposição terão de negociar, dialogar, contemporizar. Um pacto terá de ser costurado.

Se Haddad vencer, será uma vitória da resiliência democrática e do poder das redes. Na semana derradeira, as mensagens pró-Haddad e uma militância determinada deram-lhe o gás que faltava. Não será uma vitória do PT. O partido, porém, cuidou de armar uma nova narrativa para si: sai o Lula perseguido pelo golpe, entra o “fascismo fraudulento” de Bolsonaro, impulsionado pelo pânico que impregnou a alma de muita gente.

Se o vitorioso for Bolsonaro, pode-se esperar qualquer coisa, um enigma. A nova narrativa petista encontrará ressonância numa sociedade machucada por tantas divisões políticas e partidárias. Será como acender um fósforo diante de um baú de dinamite. O governo Bolsonaro não terá sossego. Mas a esquerda que a ele se opuser desse modo também não conseguirá reorganizar-se para cumprir uma função democrática e reformadora. Permanecerá amarrada numa cultura negativa, de “resistência”, vocacionada para dividir e diferenciar mais do que agregar e unificar.

Não dá para cravar que o eventual governo Bolsonaro levará o Brasil para uma ditadura fascista. Os componentes fascistoides exibidos durante a campanha terão de passar pela prova dos fatos. Uma escolha terá de ser feita: ou jogar o País num regime de força e na histeria social desagregadora, ou buscar a reconciliação. Neste segundo caso, Bolsonaro terá de arquivar a retórica belicista e reacionária. Sem isso seu governo submergirá. Precisará dissolver sua própria folha de serviços hostil aos direitos e às liberdades civis. Terá de ser o estadista que não apareceu durante a campanha.

Uma Presidência mais democrática, como a que promete Haddad, deixará o País parecido com o que se conhece, mas não necessariamente trabalhará para qualificar a democracia. Primeiro, porque trará consigo outro “mito” igualmente nefasto – o do Lula perseguido e santificado –, que fará a balança pender mais para o Estado do que para a sociedade. Depois, porque o PT poderá voltar ao poder com sangue nos olhos e desejo de vingança, o que ensejará uma reação social ruim para a governança democrática. Também aqui o presidente terá de ser muito mais do que um homem de partido.

O Brasil do próximo ciclo não terá como ser governado sem uma pacificação geral dos espíritos, para a qual o papel do presidente será estratégico.

O novo chefe do Executivo começará a trabalhar com uma democracia de má qualidade, que funciona e tem suas instituições, mas produz poucos resultados naquilo que deveria ser seu alvo principal: educar a cidadania e satisfazer sua expectativa de que as escolhas governamentais sejam justas e eficazes.

O País está despedaçado, os nichos políticos estão “empoderados” de modo insano, cegos para o outro, sem disposição para o diálogo, as divisões ameaçam se prolongar no tempo. Nada disso ajuda a preservar e fortalecer a democracia. Os problemas econômicos, infraestruturais, educacionais, relacionados à saúde e à proteção social são desafiadores. A próxima legislatura parlamentar é uma incógnita: os partidos estão enfraquecidos e a composição do Congresso Nacional combina a manutenção de algumas famílias tradicionais com uma chusma de novas figuras de quem não se conhecem o perfil e a densidade democrática.

O País continuará surpreendendo, com sua força, sua população, suas conquistas. Foi assim durante todo o século 20. De algum modo, ainda que por vias tortas, haverá política. E nela os democratas haverão de depositar suas fichas. A “pequena política” – concentrada no jogo miúdo do poder, na destruição dos adversários, na chantagem – terá de se encontrar com a “grande política”, voltada para a recomposição da comunidade política.

O futuro será comprometido se perdermos essa perspectiva e continuarmos a alimentar as divisões perfunctórias, a competição pelas migalhas do poder, a lógica partidária que mal consegue permanecer de pé, a retórica de “guerra”.

O importante é que nossa emoção sobreviva, amanhã há de ser outro dia, dizem os poetas. Somente a perspectiva da política democrática resolverá o problema de saber quem somos, por que estamos juntos e o que queremos alcançar.

Marco Aurélio Nogueira: Quando o ódio encontra a violência

A cultura da época substitui a moderação política pela contestação radicalizada, indispõe a sociedade com o modo de ser dos políticos, desdemocratiza o pensamento dos cidadãos.

Logo após o primeiro turno das eleições, passamos a perceber que algo “novo” despontava no Brasil. Multiplicaram-se as informações dando conta de que gays, lésbicas e transexuais, além de negros e ativistas do PT, estavam sendo perseguidos, humilhados e agredidos por apoiadores de Bolsonaro. Sobretudo nas redes, os fatos vêm sendo sistematicamente denunciados, como parte de uma operação de desconstrução do candidato do PSL.

Há muito de fake news, mas inúmeras denúncias têm comprovação e testemunhas. Estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV mostra, por exemplo, que os comentários sobre agressões por motivação política geraram 2,7 milhões de postagens desde que o segundo turno começou, contra 1,1 milhão nos 30 dias anteriores à eleição. É um volume impressionante, sobretudo quando se considera que as agressões são feitas nas redes e também na vida presencial.

As cenas de ativistas de extrema-direita vociferando contra o comunismo, o “vermelho” da esquerda e contra o PT são a prova de que há muita gente querendo atear fogo no convívio social, valendo-se para tanto da ignorância, da violência verbal e da grosseria explícita. São cenas que causam mal-estar, mas pouco mobilizam, tamanho é o grau de estupidez que carregam.

Tais ativistas não são marcianos sugadores de cérebros, nem têm força persuasiva para roubar o discernimento das pessoas. De algum modo, porém, ajudam a que se forme uma massa de gente que acha que discussões de temas polêmicos podem ser resolvidas no grito, sem mediações racionais, sem regras.

Como é uma gente insatisfeita com tudo, fica fácil imaginar o tamanho do problema.

Agressões e piadas

A intolerância política cresceu muito por conta das campanhas eleitorais, que traduziram em termos públicos algo que estava “escondido” na sociedade. Discursos de ódio, vindos sobretudo de ativistas da extrema-direita, passaram a frequentar o espaço público e a desafiar a democracia. Ora os discursos são diretos, agridem por palavras duras, ofensas e atos performáticos, ora são dissimulados, via ironias e piadas, que humilham e discriminam muitas vezes de modo ainda mais ferino.

A extrema-direita é a principal fonte geradora das agressões. É imbatível nesse quesito. Mas não é a única.

O “ódio” que é hoje verbalizado se alimenta de uma violência que está enraizada na vida social brasileira. Vem de longe e mostra a cara sob a forma da criminalidade, da miséria, da insegurança, da ação socialmente seletiva da polícia. Manifesta-se entre os desvãos da “cordialidade” inerente à nossa cultura e a desigualdade social, a injustiça flagrante, as hierarquias sociais promotoras de separações e discriminações. Nossa “cordialidade” nunca foi sinônimo de simpatia. Ganhou contornos mais dramáticos nas últimas décadas, impulsionada pela desorganização familiar, pelo desemprego, pelo fracasso do sistema educacional e pelas alterações na estratificação social. A cultura da época também deu sua contribuição, ao promover a substituição da moderação política pela contestação radicalizada, ao indispor parte gigantesca da sociedade ao modo de ser dos políticos e às regras do sistema político, ao “desdemocratizar” o pensamento mais espontâneo dos cidadãos.

Essa derivação da sociabilidade brasileira trouxe consigo uma cultura própria. No embalo da reorganização “líquida” da vida social e de uma tradução equivocada da “malandragem”, abandonaram-se as práticas educadas e gentis, a delicadeza para com o outro, a empatia. A suavidade foi substituída pela brutalidade, o silêncio discreto pelo ruído gratuito e desrespeitoso. Ser manso e sereno passou a ser visto como comportamento conciliador, frouxo demais, suspeito, típico de gente que não vai à luta.

Nessa derivação, houve pouca ideologia e quase nenhuma consciência de “ódio”. O efeito foi mais degradação da convivência.

Ambiente agressivo

Criou-se assim um ambiente favorável à agressividade, que terminou por ser “naturalizada”. Aos poucos foi sendo apropriada pelas correntes políticas, virando símbolo identitário. Mesmo as esquerdas se deixaram levar por isso, ao trabalharem cada vez mais pela estigmatização de seus adversários e pela ênfase em contraposições aparentemente mobilizadoras tipo “nós contra eles”.

A extrema-direita só precisou catar os grãos espalhados por esse novo ambiente para construir sua retórica e atuar com base numa “narrativa” que antes só existia de modo inexpressivo. Por esse caminho, de uma maneira que ainda não conseguimos compreender plenamente, chegou à sociedade, mobilizando importantes setores. É uma “narrativa” que mistura anticomunismo com religião, denúncias de corrupção com ataques à esquerda, mercado com Estado, formando uma maçaroca com alto poder tóxico, difícil de ser desenrolada.

A candidatura de Bolsonaro ganhou impulso ao incentivar a violência como recurso de persuasão. Fez isso graças à personalidade e à conduta do próprio candidato, um personagem sem freios moderadores, sem apreço pela democracia, autoritário nas palavras e nos gestos. Ele reagiu aos sinais que vinham de baixo, do cansaço político e do medo dos cidadãos, do seu desejo de autoridade e proteção, e de muitos outros estados de espírito semelhantes. Incentivados por cima, diversos seguidores começaram a espalhar terror na sociedade, ora para denegrir o petismo, ora para agredir minorias, ora para manifestar com veemência seu amor pelo chefe.

A violência ganhou assim uma tradução política e eleitoral baseada no “ódio” (contra ricos, esquerda, minorias, negros, políticos, homoafetivos, mulheres). Substituiu as pressões veladas, as intimidações típicas do voto de cabresto, as chantagens dos poderosos, práticas comuns na sociedade brasileira tradicional, pela agressão verbal nas redes, pela ação performática de grupos fantasiados, pela coação física.

Essa cultura da violência não encontrará barreiras de forma espontânea, sem esforços democráticos e pedagógicos expressivos. Caso se dê a inação dos democratas e dos sistemas geradores de convivência e igualdade, os violentos tenderão a encontrar um ambiente sempre mais favorável à sua pregação e ao seu estilo de atuação. Ganharão um poder de convencimento que não está dado de antemão.

Além da palavra do chefe

Nenhum governo desarmará a bomba do “ódio” e da violência se somente tiver como recurso a palavra do chefe. Não governará, pela direita ou pela esquerda, se tiver na base uma sociedade em crispação, convencida da virtude do “grito”, com bolsões de fanáticos caçando adversários políticos, ativistas, negros, mulheres e minorias. Uma Presidência que interaja com o regime democrático constitucional e com uma sociedade disposta em rede e hiperativa, somente governará se souber produzir paz e harmonia, valendo-se antes de tudo de políticas públicas que promovam inclusão, igualdade e educação (escolar, técnica, política, cívica). Se não agir assim, em pouco tempo será destruída pelas chamas que incentivou ou se recusou a combater.

Num presidencialismo como o nosso, com a população e a cultura política que temos, a “palavra do Presidente” tem peso. Atinge as pessoas, pode mobilizá-las para algo “maior”, reeducá-las e direcioná-las. Pode também levá-las à exasperação, abrindo-lhes as portas do inferno. As instituições do Estado – Executivo, Legislativo, Judiciário – poderão ajudá-lo a agir nesse sentido. Poderão até mesmo forçá-lo a isso, caso necessário. Ou expeli-lo. A escolha será do Presidente: ou seguirá um caminho que ignore os controles democráticos, os freios e contrapesos da democracia representativa, ou irá se ajustar a eles. Ou alimentará uma guerra social fratricida, que o destruirá e a seu governo, ou agirá como estadista, pensando na defesa do Estado e da sociedade.

O clima exasperado da campanha eleitoral precisa ser desativado assim que fechadas as urnas. Precisa ser substituído pela oposição democrática ao eleito, conforme o caso. Insistir em seu prolongamento somente servirá para manter em atividade os vulcões que nos ameaçam e corroem a democracia. Isso caberá ao novo Presidente, mas também aos partidos políticos, à sociedade civil, aos intelectuais e aos cidadãos.

A extrema-direita também fará sua escolha. Ou se constitucionaliza e abraça o Estado de direito, civilizando-se, ou jogará no buraco o País que ela jura amar acima de tudo.

Marco Aurélio Nogueira: A frente em favor de Haddad

Manifestos de apoio e declarações de artistas são insuficientes para fazer a pedra se mover em outra direção. Cabe ao PT dar o primeiro passo, o mais decisivo

Muitas vezes se tem a impressão de que o PT não está de fato empenhado em ganhar as eleições presidenciais de 2018.

Se estivesse, estaria buscando dar materialidade à “frente democrática e progressista” que intelectuais, ativistas democráticos e o próprio Haddad dizem querer constituir, mas que, até agora, não saiu do papel.

O PT nunca soube lidar bem com a ideia de “frente democrática”. É um dos problemas do partido, uma das nódoas mais fortes de sua trajetória. Sempre se indispôs contra todas as tentativas de unir os democratas e de trabalhar em conjunto com eles. Sempre desejou ser farinha de outro saco, diferente, a única capacitada para olhar pelos pobres e oprimidos.

Se, agora, mostra-se disposto a mudar de posição, deve ser saudado e aplaudido.

O desafio é imenso e só será vencido se houver concessões, serenidade e sinalizações claras.

Não é produtivo proclamar a intenção e pouco fazer para convertê-la em fato. Conversas com personalidades, suavização da linguagem da campanha e movimentos de repaginação simbólica, como a troca do vermelho pelo verde-e-amarelo, são úteis mas ajudam pouco, ou quase nada. Não chegam ao fundamental.

Se a ideia de união dos democratas contra Bolsonaro for para valer, Haddad tem de ir mais longe. Precisa abandonar a narrativa adotada até agora pelo PT, a do golpe, da perseguição ao Lula, do nós contra eles, da culpa dos outros, da manipulação da mídia, da completa inocência do partido. Precisa propor e organizar uma mesa de entendimentos com os setores democráticos de centro, de centro-esquerda e de centro-direita, dos social-democratas aos liberais, na qual, de modo aberto e transparente, seja acordado um programa comum para o próximo ciclo governamental.

Tal programa comum não poderá se concentrar somente na resistência ao autoritarismo encarnado na campanha de Bolsonaro. Pode partir dele e enfatizá-lo, mas precisa estabelecer com clareza mínima um plano de recuperação econômica, de reforma do Estado, de contenção dos gastos públicos. Precisa jogar fora ideias apressadas e pouco democráticas acumuladas pela cultura petista ao longo do tempo, como a do controle social da mídia e a da postergação da reforma da Previdência.

Terá de mostrar generosidade sincera, não instrumental, com os aliados que deseja incorporar à batalha contra Bolsonaro.

Não se trata de “fazer autocrítica” ou de bater no peito para pedir desculpas pelos erros cometidos, coisa que não acontecerá. Mas de mostrar humildade e intenção sincera de contribuir para que os democratas se aproximem entre si. De interagir com os adversários e com os que pensam de forma diferente não como inimigos a serem combatidos, mas como parceiros que merecem tratamento de respeito, sem qualquer rasgo de superioridade moral, sem vetos ideológicos ou programáticos, sem arrogância.

Se os democratas aceitarão o desafio é uma questão em aberto, que só poderá ter resolução cabal depois que Haddad e o PT derem o primeiro passo, o mais decisivo.

Não adianta falar que todos os democratas estão “obrigados” a atuar contra o autoritarismo sem fazer gestos claros em favor dessa ideia, sem cortar a própria carne. Gestos que precisam começar pelo abandono de pretensões hegemônicas e pela incorporação de uma disposição clara de compartilhar passos e propostas com os eventuais aliados.

Manifestos de apoio e declarações de artistas não farão a pedra se mover em outra direção. Cabe ao PT e a seu candidato mostrarem que estão à altura da hora presente.

Faltam 15 dias. É um tempo escasso, que precisa ser aproveitado com coragem e grandeza de espírito.

Se a operação for rapidamente posta em prática, com sabedoria política e energia cívica, pode ser que se consiga reverter um quadro que parece a essa altura tragicamente consolidado.

Marco Aurélio Nogueira: O vendaval conservador

A pregação bolsonariana soube explorar e manipular as vertentes que agitaram os rios subterrâneos da sociedade, extraindo disso o efeito político-eleitoral de que necessitava

A constatação já foi feita por todos os observadores. Resta agora buscar as razões.

Independente do que acontecer no segundo turno, o Brasil infletiu para a direita nas eleições de 2018. Não necessariamente para a extrema-direita, mas seguramente para um polo hostil à esquerda.

Foi um vendaval, que varreu o País de cima a baixo e empurrou o PT para seu nicho mais tradicional, o Nordeste, onde se manteve firme e forte, mas numa dimensão incômoda para um partido que se quer de esquerda. O eleitor petista da região não é ideológico, não é de esquerda nem tipicamente “democrático e racional”: orienta-se pelos hábitos do coração, pelo agradecimento. Lula é seu farol, não o PT. O resto do apoio vem por força da ação dos políticos tradicionais, dos grandes caciques e das famílias poderosas, com suas coligações.

Bolsonaro foi impulsionado por um tipo de conservadorismo curioso: parte de seus votos veio de pessoas interessadas em “mudar o que está aí”. Houve votos ideológicos, de extrema-direita, fanatizados, evidentemente, mas não há como saber em que proporção. Não foram votos “fascistas”. Parcela da votação obtida foi composta por pessoas que optaram por viver o paradoxo de mudar para experimentar uma conservação. O antipetismo foi o ingrediente que “racionalizou” o veto a práticas governamentais tidas como avessas ao bom governo, a repulsa ao descaso dos políticos e dos partidos.

Tratou-se de um conservadorismo de fundo moral, voltado para os costumes, tanto os que florescem na base da vida social (família, gênero, religiosidade, cultura) quanto os que se reproduzem no plano estatal, de onde se espalham pela sociedade. Ele se voltou, também, contra a prevalência e a retórica das pautas identitárias, vistas como produtoras de divisões e fraturas sociais.

A pregação bolsonariana valeu-se da efervescência de certas vertentes que agitaram os rios subterrâneos da sociedade. Soube perceber o efeito político-eleitoral delas e manipulou-as com habilidade.

A repulsa aos políticos e ao modo usual de se fazer política foi a primeira. Traduziu-se em termos “antipolíticos”: desvalorização dos entendimentos e da negociação, dos debates públicos típicos da democracia, dos jogos parlamentares estendidos no tempo, do respeito às minorias e a seus procedimentos parlamentares.

O desejo de “renovação” foi a segunda vertente. Das práticas políticas e governamentais antes de tudo. Renovação da classe política, vista como amarrada a um universo político pouco “decisionista”, refratário à produção de políticas resolutivas. Renovação dos discursos políticos.

O repúdio à corrupção veio por extensão e em atendimento a uma pregação que contagiou o País nos últimos anos, ao menos desde os primeiros passos da Operação Lava-Jato. Aqui a metralhadora girou freneticamente.

O “antipetismo” foi a vertente que recebeu tratamento mais intenso, com direito a todo tipo de mentiras e manipulações. Foi assim em parte porque o PT jamais saiu da vitrine governamental na última década e meia, em parte porque o fracasso do governo Dilma calou fundo e produziu muitos estragos, em parte porque o PT não conseguiu se livrar de suas “narrativas” típicas e separou-se dos ânimos de setores importantes da opinião pública.

A dinâmica da polarização “nós” contra “eles”, ora na versão esquerda vs. direita, ora como oposição democracia vs. autoritarismo, fechou o pacote, capturando eleitores que nenhuma aproximação tinham com o bolsonarismo.

É difícil imaginar que País iniciará o ano de 2019, seja quem for o vencedor do segundo turno.

Mas é fácil perceber o que o vendaval já produziu. O conservadorismo moral ganhou corpo. As redes ocuparam o espaço da TV. Os marqueteiros perderam força. Uma direita (extrema e moderada) adquiriu base popular, de massas, esgrimindo um discurso que, se conseguir ser mais bem elaborada, irá organizar todo um novo campo. As grandes organizações partidárias (PT, PSDB, MDB) atingiram o fundo do poço e não se sabe como e se voltarão à superfície. Uma nova classe política encontra-se em plena gestação.

O novo governo federal terá de conviver com uma sociedade em crispação e com um Congresso fragmentado como nunca antes nesse País.

O sistema político mostra-se esgotado, trocando de pele e de cultura.

Marco Aurélio Nogueira: Incompetência geral

No próximo ciclo, seja quem for o eleito, a obra será de reconstrução: do Estado, da economia, da política, do tecido social

O cenário eleitoral continua volátil, mas a reiteração das tendências que projetam um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad tem sido suficiente para que se dissemine um clima que cruza entusiasmos salvacionistas com receios democráticos e alguma dose de pânico. A pergunta vem se repetindo: como conseguimos chegar a este ponto, em que uma candidatura pouco qualificada e alinhada com a autocracia regressista ameaça defrontar-se no segundo turno com outra sustentada pela expectativa de retorno a um tempo pretérito mitificado? A euforia de uns se choca com a preocupação de muitos.

O desfecho anunciado deve-se a um conjunto de equívocos.

Erraram os democratas, que não conseguiram compreender a derivação conservadora da sociedade, turbinada pela repulsa ao politicamente correto e pela antipolítica. Trataram isso como uma espécie de doença, de forma simplória, com insultos e estigmas. Deixou-se assim caminho livre para a pregação bolsonarista, que foi capturando apoios, mal-estares e convicções. A direita fundamentalista pôs o corpo inteiro para fora, misturando ódio, medo e ressentimento contra a “esquerda”. Bolsonaro decodificou esses sinais e traduziu-os num bólido antipetista.

Os democratas erraram uma segunda vez quando deram o PT como morto, depois da derrota eleitoral de 2016 e do impeachment. Não reconheceram a força do partido, derivada tanto da alta exposição midiática, da estrutura organizacional e das adesões intelectuais quanto da mitificação popular de Lula. Em vez de pressionarem para que o PT se depurasse e revisse suas opções, passaram a mão na cabeça do partido e quando abriram os olhos o velho PT estava mais vivo que nunca, fabricando ilusões, plantando esperanças e ocupando simbolicamente os espaços do “progressismo”.

Foram incompetentes os liberais. Optaram por medir forças entre eles num quadro de polarização em que só teriam chances se formassem um polo alternativo marcado pela moderação. Batendo uns nos outros, naufragaram de modo patético, sem sequer aproveitarem o ambiente receptivo à pregação liberal em favor da liberdade pessoal, do mercado, do empreendedorismo. Fecharam-se à esquerda democrática e foram afundando agarrados a um doutrinarismo primário.

Foi igualmente incompetente o centro-esquerda. Em vez de impulsionar o imaginário social-democrático, que tanta falta nos faz, seus articuladores derivaram para um apoio ao centro que jamais teve reconhecimento e não soube desvencilhar-se do abraço asfixiante do “Centrão”, cujo fisiologismo recebe repulsa generalizada. Olharam para a direita sem se preocupar com a esquerda. Sua ideia de “polo democrático e reformista” ficou solta no ar, sem contagiar o eleitorado ou sensibilizar o mundo político. O centro-esquerda colou-se assim a um centro fragmentado e autodestrutivo, largando Marina e Ciro à própria sorte e ajudando-os a se encantarem com a possibilidade de atrair as viúvas do lulismo.

E foi incompetente, por fim, o PT. Inebriado pelo desejo de vingança, pela vocação de dono da verdade e pela pretensão de comandar com mão de ferro o campo progressista, o partido submeteu-se ao imperialismo religioso do lulismo. Orientado pelas cartas nada gramscianas de um Lula encarcerado, Haddad trocou a ousadia e o arejamento discursivo pela narrativa tosca do “golpe” e do retorno a um passado em que o povo era feliz. Passou a prometer crescimento, abundância e geração de empregos sem explicar como fará isso sem cortes de gastos, sem reforma da Previdência e sem criticar os esquemas de corrupção associados ao modo lulista de governar. Haddad flutua entre o distanciamento e a submissão a Lula. Num dia afirma que vai soltá-lo, no outro diz não ao indulto. Esconde o retrocesso havido nos anos de Dilma para louvar a bonança do período Lula. Dissimula e falseia a realidade, ludibriando os eleitores. Quer pagar de moderado para atrair os não petistas, mas ao adular Lula gera desconfiança e rejeição.

Haddad e Bolsonaro têm seus problemas e dificuldades. O capitão, hospitalizado, vê sua campanha desorientar-se e perder seu principal ativo. Terá de reorganizá-la rapidamente para não perder o que já acumulou. Se vencer, terá de provar que tem condições de governar. Já Haddad, que ganhou fôlego com a ascensão fulminante, precisará buscar os votos dos indecisos, dos antipetistas, dos que não se identificam com nenhum dos polos. Se vencer, terá de demonstrar, dia a dia, que consegue soltar-se de Lula e conter o apetite do PT.

Bolsonaro e Haddad não são equivalentes. Um é autoritário e outro, não. Mas estão atados por um mesmo tipo de cegueira e fanatismo.

O modo como avançou a disputa não sugere que o próximo ciclo será produtivo. As campanhas deseducam a população. Eleitores petistas estão sendo induzidos a acreditar que do céu cairá uma chuva de fartura e facilidades. Os de Bolsonaro acham que ele acabará com a bandidagem e a corrupção. Uns e outros estão cansados e parecem querer ver o circo pegar fogo.

Normaliza-se o que deveria ser visto como risco. A vitória de Bolsonaro ou de uma nova versão do lulismo deixará o País numa situação ruim. A ponte que liga esses dois cenários chama-se ingovernabilidade, alimentada por uma dinâmica de vetos cruzados permanentes, radicalizações e confusão social.

Cada época tem seus limites. Os nossos, no Brasil de 2018, se resumem a poucas palavras: a sociedade abandonou os políticos à própria sorte e os políticos, sem apoio social e sem partidos dignos do nome, perderam as referências e não sabem mais o que fazer.

Chegamos assim, por vias que não puderam ser controladas, ao esgotamento de uma época democrática. No próximo ciclo, seja quem for o eleito, a obra será de reconstrução: do Estado, da economia, da política, do tecido social. Não será um começar de novo, mas qualquer avanço será sofrido e terá de ser duramente negociado.

Marco Aurélio Nogueira: Além da solidariedade

A rápida recuperação de Bolsonaro antecipou o fim da trégua solidária e as campanhas devem voltar a mostrar suas diferenças

Uma coisa é ser solidário. Outra, bem diferente, é deixar a solidariedade borrar o fundamental.

Afastado temporariamente Jair Bolsonaro, ficaram suas ideias e o movimento que ele representa. As estrelas diziam que o bolsonarismo ganharia alento e visibilidade com o atentado. Não foi o que indicaram as primeiras sondagens (DataFolha). As campanhas adversárias, porém, ficaram desarvoradas.

Acontece que o candidato está em franca e rápida recuperação. Posa à vontade no hospital, simulando armas em punho. Já ensaia os primeiros passos e está a cada dia melhor. O repouso forçado, em vez de atrapalhá-lo, parece que o ajuda, ao poupá-lo de alguns debates e dar-lhe gás para o segundo turno. Poderá fazer campanha do hospital, do mesmo modo que Lula faz da cadeia.

O fim da trégua solidária ficou desse modo antecipado. A troca de pancadas entre os candidatos terá de ser recalculada. Impossível atacá-lo como se fez antes. A beligerância será reduzida, em nome da democracia e da “paz social”. Em decorrência, espera-se que surjam mais espaços para a apresentação de propostas e diálogos equilibrados.

Nesse caso, poderemos ver melhor o que não aparece tanto: há mais convergências que divergências entre os postulantes à Presidência, indicação de que existe uma ampla zona de entendimento no campo democrático reformista. Agora é ver se isso passa para o plano prático e consegue ser assumido pelos próprios candidatos, de modo a eliminar o que há de personalismo e intransigência entre eles.

O fim do mundo não está chegando, que há um futuro possível mais à frente, pedindo para ser politicamente decifrado e projetado. Ideias compartilhadas podem dar ensejo a uma ideia mais articulada de país. A solidariedade e o repúdio à violência valorizam o diálogo, a racionalidade e a generosidade, elementos básicos de uma sociedade democrática.

O próprio Bolsonaro talvez saia melhor do atentado: mais humano, mais convencido de sua fragilidade, mais capacitado para perceber que o acirramento de ânimos e emoções não leva a lugar nenhum, só complica o que já é bastante complicado. Seus coordenadores terão de acertar o tom da campanha daqui para frente. Entre eles também há radicais e moderados, pombas e falcões. Qual vertente irá prevalecer é algo em aberto.

Bolsonaro e o bolsonarismo continuarão a explorar o reacionarismo de alguns, o mau humor de outros, as frustrações, o ressentimento, a ignorância política e o cansaço cívico das pessoas, o machismo que pulsa firme na sociedade. Continuarão falando de democracia sem valorizá-la ou traduzi-la em termos sistêmicos, culturais e de governança. Permanecerão apostando na ordem e na autoridade em vez de no diálogo, desprezando a busca de união, serenidade e moderação. Não poderão fugir disso, sob pena de perderem identidade. Mas há mais de uma maneira de seguir essa pauta.

É verdade que o general Mourão, seu vice, passou a falar de modo mais equilibrado e prudente, indo além dos anátemas do candidato. Ele, porém, mistura a fala moderada com menções a “autogolpes”, a heróis torturadores e a intervenção militar em caso de “anarquia generalizada” sem deixar claro o que entende por isso. A expectativa é que o general enquadre o capitão e consiga por mais substância na mesa. Conseguirá?

Tudo somado, também será preciso que alguém acalme os bolsonaristas, que não se cansam de bater como loucos na “esquerda”, misturando no mesmo saco comunistas, marxistas, socialistas liberais, liberais progressistas, libertários e petistas, o que só faz fomentar ódio e confusão. Em vez de consensos que sinalizem uma direção coletiva, criam guetos e áreas de penumbra, nas quais somente os “escolhidos” terão lugar.

É uma predisposição que colide com a democracia, hostiliza a sociedade civil e empobrece a política. De uma maneira tão ostensiva e tão contrária aos tempos que não parece reunir condições de se tornar vitoriosa.

O fundamental, que não pode ser borrado, é que o bolsonarismo nada sozinho numa dada direção, ao passo que todos os demais protagonistas da política nacional nadam em outra. Situação essa que precisa ser mostrada e demonstrada pelo debate político, solidariedade à parte. Dissociar-se de Bolsonaro é importante, não para satanizá-lo, mas para valorizar a democracia.

De políticos kitsch, mitos, santos salvadores, heróis, mártires e “pessoas honestas” a história brasileira está saturada. A transparência, a clareza de propósitos, a serenidade, a firmeza democrática e a honestidade pessoal estão batendo à porta, pedindo passagem. Com elas, recuperaremos o valor da negociação política – das mediações – para que se reforme o que precisa ser reformado. Sem elas, o relógio andará para trás.

Marco Aurélio Nogueira: Debate mostrou que há um futuro mais à frente

Candidatos afastaram a violência e valorizaram o diálogo, a racionalidade e a generosidade, elementos básicos de uma sociedade democrática

Apesar das ausências de Jair Bolsonaro e do PT, o debate não foi morno: diferenças apareceram e os candidatos puderam esclarecer alguns de seus pontos programáticos. O clima moderado e a serenidade fizeram a diferença. Ganharam os eleitores.

Todos mantiveram seus perfis de atuação, sem novidade. O bom ambiente, porém, incentivou-os a deixar de lado ataques fúteis e jogadas de efeito. Tentaram melhorar a comunicação com o eleitor, simplificando a linguagem e a apresentação de números, por exemplo. Alckmin saiu-se bem nesse quesito, assim como Ciro Gomes e Alvaro Dias. Mas nenhum deles chegou ao nível da agitação simplória e demagógica de Guilherme Boulos, que perdeu mais uma oportunidade para se mostrar como uma opção convincente de esquerda.

Geraldo Alckmin manteve-se mais uma vez excessivamente aprisionado a São Paulo, enquanto Ciro se soltou do Ceará. O ex-governador paulista permaneceu frio e objetivo, com um discurso centrado na racionalidade administrativa. Ciro, por sua vez, conteve sua verve inflamada, dosou as palavras e mostrou maior disposição para cooperar e dialogar com os demais.

Juntamente com Marina, destacou-se. Ambos apresentaram propostas exequíveis e transmitiram firmeza na defesa de suas posições. Marina deve ter ganhado pontos ao defender a Lava Jato, a prisão em segunda instância, a Justiça como reparação e a gestão pública como recurso estratégico.

Ainda que os candidatos tenham se esforçado para carimbar suas propostas, o debate fluiu com muitos pontos de convergência, mostrando que existe uma ampla zona de convergência e entendimento no campo democrático reformista. Agora é ver se isso passa para o plano prático e consegue ser assumido pelos próprios candidatos, de modo a eliminar o que há de personalismo e intransigência entre eles.

O debate mostrou que o fim do mundo não está chegando, que há um futuro possível mais à frente, pedindo para ser politicamente decifrado e projetado. Ideias compartilhadas podem dar ensejo a uma ideia mais articulada de país. Todos afastaram a violência e valorizaram o diálogo, a racionalidade e a generosidade, elementos básicos de uma sociedade democrática. Valeu a pena.