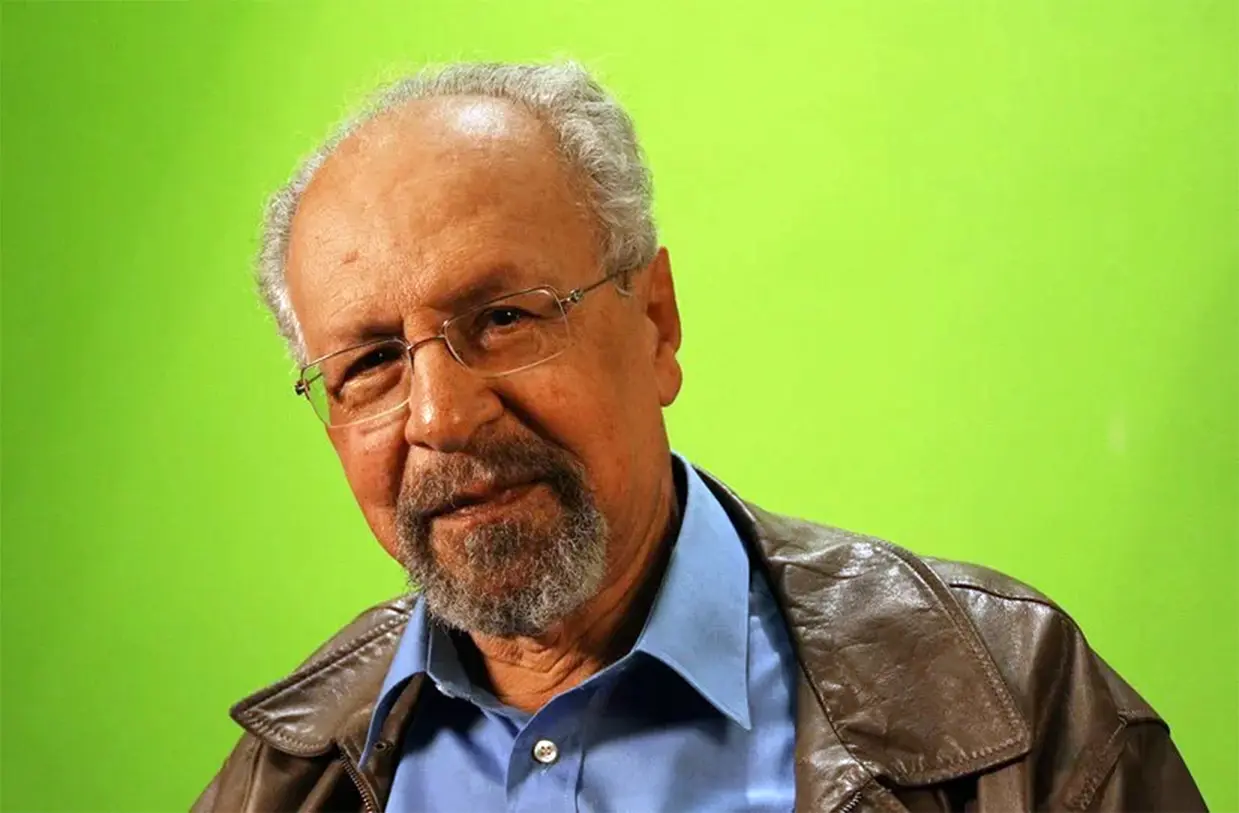

Marco Aurélio Nogueira

“Trump venceu as eleições porque soube captar a insatisfação social”

Marco Aurélio Nogueira cita cenário que pode fazer EUA ficar mais sombrio com Trump

O autor de A Democracia Desafiada, Marco Aurélio Nogueira, aborda as dificuldades enfrentadas pelos sistemas democráticos atuais, a insatisfação com a democracia, do que a democracia precisa para poder funcionar bem e como educar politicamente os cidadãos, em entrevista à revista da Fundação Conrado Wessel. Explica também os motivos que levaram Donald Trump novamente à Casa Branca

Marco Aurélio Nogueira é professor titular aposentado da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Foi docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (FCL-Araraquara) e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, PUC-SP e Unicamp). É colunista do jornal “O Estado de S. Paulo”, tradutor e ensaísta.

Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1972) e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (1983), com pós-doutorado na Universidade de Roma (1984-1985). De 1987 a 1991, foi diretor de publicações da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, cargo a partir do qual organizou e dirigiu a Editora Unesp. Dirigiu também a Escola de Governo e Administração Pública da Fundap – Fundação para o Desenvolvimento Administrativo (1991-1995) e o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp (2011-2016).

Também é autor de "Um Estado para a sociedade civil. Temas éticos e políticos da gestão democrática" (2015), "As ruas e a democracia. Ensaios sobre o Brasil contemporâneo" (2013) e "Potência, limites e seduções do poder" (2008), entre vários outros que escreveu, organizou ou traduziu.

A seguir, confira a entrevista que Marco Aurélio concedeu à revista FCW Cultura Cietnífica:

FCW Cultura Científica – Professor Marco Aurélio, como podemos explicar a nova eleição de Donald Trump, com seu discurso polarizador na campanha, seus processos e após todos os problemas de seu primeiro mandato, incluindo a invasão do Capitólio?

Marco Aurélio Nogueira – É um desafio a mais para a democracia. Os Estados Unidos modelaram a democracia a partir do século 18 e, em boa medida, propiciaram a adoção desse modelo pela maior parte dos países do chamado mundo ocidental. Forjou-se assim um sistema de regras, procedimentos, divisão de poderes, instituições de controle, freios e contrapesos (checks and balances) que garantiram a estabilidade da democracia e até mesmo sua progressiva ampliação. Acontece que o mundo mudou muito nas últimas décadas e o conjunto de mudanças que se sucederam pôs em xeque o modo de governar, a organização da democracia e seu funcionamento. Os governos passaram a ter mais dificuldades para tomar decisões que atendessem às expectativas sociais, as quais se ampliaram e se fragmentaram. Alterações importantes no modo de vida e na cultura dos cidadãos — transformações no trabalho, no estilo de vida, nos valores, tudo alavancado pela velocidade das novas tecnologias de informação e comunicação — fizeram com que a democracia reduzisse sua capacidade de cumprir suas "promessas" e dialogar com a população. As pessoas começaram a criticar a política tal como vinha sendo praticada, e, a partir daí, cresceu um sentimento de "antipolítica", que atingiu em cheio os agentes democráticos, suas elites e instituições.

Em boa medida, essa situação tem impulsionado a derivação de muitas sociedades para formas extremas de autoritarismo e populismo, com certo desinteresse em reproduzir e sustentar a democracia. Trump, nos Estados Unidos, é fruto dessa nova realidade, aqui mencionada de forma simplificada. Venceu as eleições porque soube captar a insatisfação social contra o establishment, representado pela candidata democrata Kamala Harris, que carregou o ônus de ser vice-presidente do desgastado Joe Biden. Trump venceu também porque os democratas não souberam compreender os apoios que a população vinha dando a ele, explicando-os como "passageiros", como manifestação de "racismo" e misoginia, ou como resultado de uma exposição excessiva às fake news despejadas pelas mídias sociais. A insistência democrata em valorizar pautas identitárias (gênero, raça, etnia, orientação sexual) não ajudou a construir uma narrativa suficientemente articulada para atrair a população e assimilar suas críticas.

O mais curioso – e assustador – é que boa parte do eleitorado que votou em Trump o fez por acreditar que era preciso defender a democracia, e isso em todos os recortes possíveis (homens brancos e negros, mulheres brancas e negras, latinos e hispânicos). O mais trágico é que a principal potência mundial será agora governada por um negacionista assumido, o que certamente dificultará ainda mais o alcance de algum consenso sobre a emergência climática e ambiental. Tudo isso mostra que há uma disputa aberta sobre o significado de democracia e sobre o imaginário norte-americano. Os democratas (e sobretudo os progressistas) terão de correr atrás do prejuízo e rever muitas de suas posições. É algo que vale para os Estados Unidos e para todas as sociedades contemporâneas.

FCW Cultura Científica – Como essa nova vitória de Trump poderá impactar a democracia nos Estados Unidos e no mundo, inclusive nas próximas eleições no Brasil?

Marco Aurélio Nogueira – O impacto principal será sobre o sistema democrático nos Estados Unidos: será ele capaz de resistir às investidas autoritárias de Trump, conter suas propostas mais agressivas, como a de expulsar imigrantes não regularizados, turbinar o uso de petróleo e considerar que as preocupações climáticas e ambientais são perda de tempo e desperdício de recursos? Se Trump conseguir aprovar tais propostas, o cenário ficará mais sombrio, com repercussões que tendem a embaralhar muitas peças no tabuleiro mundial. É evidente que impactos também ocorrerão no plano das relações internacionais, no modo como as principais potências (EUA, União Europeia, Rússia, China) interagem e disputam espaços entre si. O populismo autoritário poderá se beneficiar e crescer.

Quanto ao Brasil, é difícil imaginar que a vitória de Trump dê novo fôlego à extrema direita brasileira, a ponto de aumentar sua potência eleitoral em 2026. Algo assim pode ocorrer, claro. Mas não me parece o mais provável, especialmente se considerarmos que o eleitorado brasileiro manifestou-se expressivamente em favor de posições políticas mais moderadas e “centristas”, como ocorreu nas eleições municipais de outubro de 2024. Mesmo que as correntes progressistas não tenham se projetado, é fato que a extrema direita se dividiu e não mostrou tanta capilaridade quanto se imaginava. No entanto, tudo dependerá de como as correntes democráticas e as esquerdas irão se comportar daqui para frente.

FCW Cultura Científica – Em seu novo livro, A Democracia Desafiada, o senhor explora dificuldades enfrentadas pelos sistemas democráticos atuais. A democracia está em crise?

Marco Aurélio Nogueira – Esse é um tema que sempre provoca controvérsia e, para abordá-lo, sugiro partir de uma ideia de democracia. Do que estamos falando quando mencionamos democracia? Podemos adotar uma perspectiva mais ampla e ir da democracia política para a social ou econômica, considerando estas últimas sob a ótica de uma igualdade substantiva. Contudo, podemos nos ater – e o meu livro tenta ficar nesse terreno – a uma concepção de democracia política entendida como um sistema. Ou seja, a democracia não é uma ideia abstrata que paira no ar; ela se concretiza em sistemas estruturados, que podem ser mais ou menos bem organizados. No primeiro caso, teríamos uma democracia que, em tese, funcionaria melhor e produziria melhores resultados. Já em sistemas menos estruturados, a democracia opera de forma instável, com dificuldades para produzir resultados e enfrentando muitas crises. A própria ideia de crise da democracia não é tão geral quanto se costuma afirmar, pois não é verdade que a democracia deixou de funcionar. É certo que, nas últimas décadas, ela sofreu abalos que fizeram com que a ideia de crise emergisse com mais força, mas, se olharmos, por exemplo, para a experiência dos Estados de bem-estar na Europa Ocidental, a democracia ali nunca foi vista como um sistema em crise. Mesmo na França, antes da ascensão de Marine Le Pen, a democracia não era considerada um sistema em crise. Portanto, precisamos ter certo cuidado para não generalizar demais a ideia de crise ou de desafio à democracia. A construção democrática é, afinal, um exercício permanente.

FCW Cultura Científica – Do que a democracia precisa para poder funcionar bem?

Marco Aurélio Nogueira – Vista como um sistema, em primeiro lugar, ela precisa de instituições estáveis e bem desenhadas em relação às sociedades existentes. Por exemplo, o sistema democrático institucional brasileiro, para ser bem desenhado, deve corresponder à situação brasileira. Não há uma institucionalidade democrática única e comum a todas as sociedades, e muito menos uma institucionalidade perfeita, porque as instituições são dinâmicas e sofrem abalos. Se pegarmos uma instituição como uma grande empresa, por exemplo, veremos que ela pode assumir diferentes formatos, adaptando a distintas circunstâncias e a diferentes planos de expansão. Ela se modifica, se reestrutura, adota novos métodos de organização de trabalho e assim por diante. Dá-se mesmo com os partidos e as instituições políticas. Em segundo lugar, o sistema democrático precisa de organizações, das quais a mais importante, pensando no sistema democrático como um sistema político, são os partidos políticos. Os partidos políticos são organizações que criam uma espécie de elo entre o sistema democrático e a população. O sistema democrático também necessita de cidadãos bem-educados politicamente; não se pode ter democracia em uma sociedade composta por um bando de loucos. A democracia precisa de cidadãos bem-educados política e civicamente. Esse é um recurso precioso para as democracias, porque são os cidadãos que, em última instância, vão decidir, nas eleições, a qualidade da democracia. São os cidadãos que vão impulsionar a democracia para padrões mais elevados ou menos elevados. Isso significa, explorando a ideia de organizações, que o sistema democrático precisa também, de modo estratégico, de um parlamento ativo e representativo, que seja expressão da vida social e comunitária dos cidadãos. Porque, se o parlamento se descolar da sociedade, ele vai girar em falso e deixar de ser um elemento representativo. O sistema democrático precisa também de um Executivo criterioso. Se o Executivo for tresloucado, a democracia não aguenta; ela passa a ser cancelada, como ocorre em sistemas com presidentes autoritários. Se você tem um Nicolás Maduro no poder, por exemplo, fazendo as coisas que ele e o grupo dele fazem, não há democracia que suporte. E o Judiciário, que é o terceiro grande poder, tem de ser sereno, defender a constituição e não postular um lugar no jogo político propriamente dito. As supremas cortes no mundo todo fazem esse papel. Podem fazer sempre esse papel ou podem dar umas derrapadas e entrar na briga política, tomando posição, o que é um grande complicador para o sistema democrático.

FCW Cultura Científica – Como explicar a insatisfação com a democracia?

Marco Aurélio Nogueira – A democracia continua sendo proclamada aos quatro ventos, mas é questionada o tempo todo, e a insatisfação se alastra. A democracia atual está sob ataque tanto por não conseguir se atualizar com rapidez quanto por sentir o impacto das transformações culturais em curso. A democracia foi vista como trazendo em seu ventre a solução para o problema da violência e da autocracia, como 'o enigma resolvido de todas as constituições' (Marx), como um sistema em que a representação restringe a participação, como uma ficção formalista destinada a encobrir a exploração de classes, como veículo de uma 'tirania da maioria' (Tocqueville), como regime caótico das multidões, como um sistema que somente se realiza sob a forma de uma democracia direta, sem intermediários. Foi ainda pensada como um corpo vivo, destinado a ter um fim, a se esgotar ao longo de sua evolução. Mas as mudanças socioeconômicas e culturais se chocam com déficits de legitimação, governança e representação que comprometem a capacidade de resposta dos sistemas democráticos. As mudanças exigem mais mudanças e clamam por adaptações sistêmicas, que não conseguem ser alcançadas. A sociedade, fragmentada e individualizada, não avança rumo à formação de um "nós coletivo", que apazigue os excessos das postulações parciais (identitárias, ideológicas, econômico-sociais) e forneça um eixo organizacional minimamente consensual. Como disse Habermas, “a razão instrumental típica da modernidade não foi suficiente para instalar formas mais dignas de vida nas sociedades humanas”. Nas sociedades democráticas modernas, não existe mais o povo como unidade ideal, mas apenas o povo dividido em grupos contrapostos e concorrentes.

FCW Cultura Científica – Como a democracia tem sido desafiada?

Marco Aurélio Nogueira – Quanto mais complexas são as sociedades, maior é a pressão sobre a democracia. O sistema democrático corresponde a um padrão de vida. Pode não corresponder perfeitamente, mas está enraizado em um determinado padrão. Quando esse padrão muda, e muda de forma muito acelerada, como está ocorrendo hoje, o sistema democrático sofre. Ele é desafiado basicamente pela mudança rápida e fora de controle do padrão de vida, seja pela nova vida digital e tecnológica, pelas novas formas de trabalho ou pela hipermodernidade. Essas mudanças na estrutura da vida impactam a estrutura da democracia. Em A Democracia Desafiada, usei a metáfora do vulcão que entra em ebulição e desorganiza tudo, espalhando poeira e destroços, matando a terra. O Brasil hoje parece um vulcão, sobretudo se olharmos, por exemplo, para as queimadas, o clima, o problema ambiental e as ameaças à biodiversidade. É claro que isso é uma metáfora, até porque esse vulcão no Brasil, esperamos, será controlado, mas ele está produzindo muitos estragos. Não é que a deterioração ambiental seja o único fator a desafiar a democracia, mas ela desafia no sentido de que obriga os governantes e gestores a chegarem a um acordo a respeito do que deve ser feito para conter a deterioração ambiental ou a emergência climática. E aí esbarramos em um grande problema, porque os acordos hoje estão difíceis, o diálogo entre as partes da sociedade é muito pobre: briga-se muito e dialoga-se pouco. O ideal seria ter um equilíbrio entre a contestação e o consenso, mas isso não está ocorrendo. No Brasil, estamos com uma carência muito grande de acordos desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, ou mesmo antes, nas manifestações de 2013, quando se abriu um buraco de desentendimento na sociedade. Hoje, ninguém mais parece se entender. Posso estar exagerando, mas esse é um grande problema, porque a democracia, para funcionar bem, depende de cidadãos, de valores, de instituições, de organizações e depende de que tudo isso entre em sintonia. Se cada um atirar para um lado, não é só a democracia que será desafiada, será a própria vida. Na questão ambiental, se não houver uma convergência e um consenso, a Terra acaba. Não podemos desenhar políticas climáticas ou ambientais sem um entendimento básico na sociedade. Se o agronegócio for em uma direção, a indústria em outra, ou se ninguém se importar com a quantidade de água que usa, a situação ficará insustentável. Acho que o grande problema, e foi nesse sentido que escrevi A Democracia Desafiada, é entender o desafio à democracia que vem do modo de vida. Ou seja, não é principalmente uma falha do sistema democrático, não é uma falha da democracia em si, até porque, quando a democracia funciona, ela funciona movida por pessoas, líderes, organizações e cidadãos. E, hoje, onde estão os grandes líderes políticos e os grandes estadistas? Eles não aparecem na quantidade que, em tese, seria necessária. O tempo exige uma espécie de reinvenção da política, cujos caminhos não estão claros.

FCW Cultura Científica – O vazio de líderes políticos se soma à própria perda do interesse pela política por boa parte da população?

Marco Aurélio Nogueira – Hoje, os políticos podem viver sem maiores relações com a sociedade e com a vida porque as pessoas se afastaram do sistema democrático. Por que isso aconteceu? Para tentar entender, precisamos olhar para as duas dimensões da equação: as pessoas e a democracia. É provável que a resposta para o problema seja que os cidadãos passaram a não ter suas expectativas acolhidas, e a democracia se fechou em si mesma, perdendo o contato e o diálogo com a sociedade. O resultado foi o crescimento do desinteresse pela política. As pessoas passaram a achar que todo o sistema político precisa ser destruído e perderam a confiança em seus líderes e representantes. Então, viraram as costas; quando protestam, o fazem com desânimo, achando que nada será resolvido, porque, no fundo, acreditam que os políticos não prestam. Cada um tem sua fórmula para atacar a política e o sistema democrático. A raiva e o ressentimento cresceram bastante. O sistema não funciona bem, não dá respostas satisfatórias, porque perdeu o contato com a vida. Ele ficou anacrônico, permaneceu analógico em uma vida que se tornou digital. E, assim, temos o ruído. Antes, no Brasil, tínhamos eleições de outra qualidade, com programas, ideias ou uma construção a respeito do futuro. Já faz algum tempo que não temos mais isso.

FCW Cultura Científica – O candidato não precisa mais ter um projeto político, só precisa da internet e das redes sociais?

Marco Aurélio Nogueira – Em boa medida, é assim mesmo. Candidatos e eleitores valem-se das redes para obter informações, produzir informações e desinformação, explorando as diversas faces da luta entre o bem e o mal. Ah, este aqui é anticomunista, então ele é bom. Aquele outro é autoritário, o outro é não sei o quê, este tem uma suspeita de corrupção, aquele votou de forma direitista e se apresenta como esquerdista. E, com isso, surge uma dicotomia completa, que não acrescenta nada e não dá bons resultados na escolha dos governantes. Sobretudo não ajuda a que se governe bem, pois não favorece a formação de consensos. Numa forma de vida “digitalizada”, como é a nossa, na qual as as condições existenciais estão sob o domínio informático e as redes sociais estão nos conectando em tempo integral, tudo fica fora de lugar. Os sistemas políticos, a democracia, a ideia mesma de partido político, o modo como se faz uma campanha eleitoral, sofrem impactos que exigem uma forte reformulação de ideias e procedimentos.

FCW Cultura Científica – Como fazer para que as novas gerações voltem a se interessar por política a ponto de participarem, atuarem e se tornarem os líderes do futuro?

Marco Aurélio Nogueira – A vida fez com que surgissem obstáculos imprevistos que impediram a democracia de cumprir suas grandes promessas. Assim falou Norberto Bobbio há 40 anos. A democracia não conseguiu criar condições para que os cidadãos se tornassem politicamente educados. Cresceram a apatia política e o desinteresse. No Brasil, por exemplo, durante muitos anos, tivemos no ensino fundamental e médio as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros. Essas disciplinas poderiam ter funcionado como educação cívica, mas foram instrumentalizadas pela ditadura militar. Por conta disso, hoje não pensamos mais nesses termos. No entanto, acredito que deveria haver um esforço para que o sistema escolar transmitisse aos estudantes alguns elementos de política. Por exemplo, discutindo o que é o Estado, a democracia, a representação, como se governa. A grande maioria dos brasileiros não sabe como se organizam os modelos de governo, o que fazem os poderes e os ministros, ou quais são os valores que constituem a sociedade brasileira. Isso deve ser abordado na escola. Em uma democracia, os cidadãos devem ser capazes de compreender as regras democráticas e se dispor a participar de acordo com elas.

FCW Cultura Científica – Como fazer para educar politicamente os cidadãos?

Marco Aurélio Nogueira – O melhor caminho passa pela educação, pelo sistema escolar. E também por uma melhoria nos sistemas de regulação, especialmente na internet. Acredito que o empobrecimento cívico do cidadão acompanhou a mudança estrutural no modo de vida. No caso das redes sociais, estamos lidando com uma espécie de "bomba de efeito tóxico" que desorganiza a mente da população. As redes sociais funcionam por meio de estímulos imediatos. Alguém escreve algo, e, automaticamente, milhões de pessoas podem ler. Esse é um recurso valioso de comunicação, mas também pode se transformar em um grande problema. As pessoas são constantemente bombardeadas por marketing, merchandising e desinformação, a todo momento, a cada segundo. As redes sociais têm virtudes, como a possibilidade de interagir com outros à distância, o que é ótimo e favorece a socialização. No entanto, elas também nos conectam a uma corrente de alta velocidade, repleta de superinformação e exageros, que se misturam com a desinformação. Parte dos usuários acredita em tudo o que recebe por meio dos aplicativos de comunicação. A educação política terá de se projetar nesses ambientes.

FCW Cultura Científica – O que se pode fazer para reduzir a desinformação? Precisamos de mecanismos de controle mais eficientes para as redes sociais ou de legislação para isso?

Marco Aurélio Nogueira – O padrão de vida que está se estruturando é muito difícil de ser controlado, principalmente porque ele está rompendo com as hierarquias. Uma parte do controle que existia anteriormente era fornecida pelas burocracias. Havia o chefe, o auxiliar, e as pessoas seguiam padrões obrigatórios de rotina e disciplina. Não estou dizendo que isso era bom ou ruim, mas servia para manter certa ordem. O que aconteceu? A burocracia entrou em colapso no mundo. Hoje, é muito difícil manter um sistema burocrático em funcionamento e, no lugar da burocracia, não surgiu outro sistema de controle eficaz. Acho que é possível ter um controle democrático, embora seja algo extremamente complexo. E que pode colidir com a liberdade. Em uma sociedade com muita aceleração, que muda rapidamente, onde há uma quantidade imensa de informação misturada com desinformação, ciência e senso comum, é impossível dizer o que os indivíduos devem ou não consumir. Se pensarmos politicamente, antes quem controlava os cidadãos eram os partidos, por piores que fossem. Os principais deles tinham uma capilaridade que ajudava a manter as pessoas dentro de uma certa ordem. Havia um modelo de conduta na política. Mas, quando os partidos começam a falhar – e hoje vemos falhas gritantes no mundo partidário, tanto no Brasil quanto em outros lugares –, esses espaços de ordem desaparecem. Desaparecem os espaços de educação política e de formação de consensos. Abrem-se vazios que são ocupados pelos mais espertos, pelos mais ágeis ou por aqueles que dominam melhor a tecnologia e as redes sociais. Nesse cenário, a extrema direita tem se mostrado mais astuta do que os democratas e a esquerda. Tem sabido ocupar os espaços e ganhar adesões. Isso não é algo exclusivo do Brasil, mas um fenômeno global, como vemos com o caso de Donald Trump ou com os líderes de direita na Europa. Eles exploram, por exemplo, o problema da imigração, que causa insatisfação e medo nas comunidades, e usam isso para prometer um ataque frontal aos imigrantes. Isso é uma loucura, é como propor uma guerra civil permanente, mas, ainda assim, acaba capturando a atenção, com as pessoas dizendo: "Eu não quero um marroquino, um vietnamita ou um venezuelano na porta da minha casa". O Brasil não enfrenta esse problema, mas se o mundo continuar nesse caminho, isso também poderá acontecer por aqui.

FCW Cultura Científica – Apesar dos muitos e permanentes desafios, a democracia permanecerá?

Marco Aurélio Nogueira – A democracia é um sistema vivo, dinâmico, que interage permanentemente com os demais sistemas sociais. Como qualquer sistema, conhece desajustes e disfunções, que revelam fraquezas e pedem correção. Mas a democracia não entra em crise sozinha, exclusivamente por defeitos intrínsecos ou falhas institucionais. Suas crises sempre exprimem um quadro mais geral de “desarranjo", de mudança estrutural e insatisfação social. A democracia nem sempre produz resultados satisfatórios. Alguns de seus pedaços podem perder funcionalidade e não serem ajustados com rapidez. O sistema não é infalível e não existe para agradar a todos. Sua capacidade de reprodução está apoiada na capacidade de não perder contato com a vida social e os humores cívicos. Enquanto for possível que os cidadãos pelo menos mudem seus governantes por meio de eleições, a democracia estará respirando. A democracia é sempre experimental e dinâmica, o que faz com que seja traduzida de diferentes maneiras. As noções que lhe são mais inerentes (liberdade, poder, povo, representação, participação, soberania) permaneceram abertas a múltiplas interpretações. O que há de crise nas democracias atuais está diretamente associado à representação: a desconfiança e a insatisfação dos cidadãos estão pondo em xeque os mecanismos de escolha dos governantes e legisladores. Uma democracia entra em crise quando perde capacidade de processar os conflitos sociais e os abismos da desigualdade. Em suma, a democracia permanece a desfraldar suas bandeiras mundo afora. Não dá mostras de estar em estado de sofrimento ou crise terminal. Como sempre, porém, mantém-se pedindo cuidados, valorização e proteção.

Marco Aurélio Nogueira: Os números não mentem

Marco Aurélio Nogueira / O Estado de S. Paulo

O IPEC divulgou ontem, dia 14/12, os números da última pesquisa sobre a corrida presidencial. Algumas luzes de alerta começaram a piscar mais forte, especialmente porque foram reiteradas algumas pistas que estavam evidentes meses atrás. O cenário não está congelado, mas ainda não se desloca com vigor.

A constatação mais evidente não é a folgada dianteira de Lula, que exibe 48% das intenções de voto, prolongando o que havia sido exibido anteriormente. O ex-presidente parece estar jogando sozinho, mas trabalha o tempo todo e tem foco apurado. Vai distribuindo nós tático à esquerda e à direita, confundindo os adversários e, às vezes, surpreendendo os amigos.

O dado mais relevante é o derretimento ostensivo de Bolsonaro como pessoa física e como governante. O apoio direto a ele atingiu 21% e a reprovação a seu governo bateu na casa dos 55%, números que anunciam uma tragédia em marcha e sugerem que será muito difícil sua recuperação. Sempre a se ver, claro. Mas a forma de governar do presidente é rejeitada por 68% dos entrevistados e 70% dizem não confiar nele. Tudo bem, é uma fotografia do momento, mas são números eloquentes.

Podem ser vistas mais coisas. Primeiro, não surgiram outros candidatos competitivos. Segundo, Bolsonaro está pendurado no eleitorado evangélico, mas o compartilha com Lula. Terceiro, Ciro Gomes empacou. Quarto, Bolsonaro é a bola da vez: quem a ele se contrapuser tenderá a crescer.

A pesquisa é ruim para a chamada “terceira via”. Moro e o lavajatismo não mostraram a musculatura que esperavam. Dória indica que está regionalizado em São Paulo e não tem pista aberta Brasil afora. Simone Tebet ainda não teve tempo para aparecer e provar que é viável. Rodrigo Pacheco por enquanto é um sonho mineiro.

Todos ensaiam dançar uma valsa ou mesmo um bolero bem agarradinhos, mas a melodia é de baixa qualidade. É ouvida somente nos bastidores e seus acordes não seduzem. Os candidatos falam com seus botões, não com o eleitor. Blefam muito e nada apresentam em termos programáticos. Juras de amor são feitas às escondidas e com baixa credibilidade.

Oportunidades estão sendo perdidas. Em dezembro, mês de festas e confraternização, o que se perde fica em suspenso, à espera do ano novo. No calendário eleitoral, a corrida ganhará velocidade depois do Carnaval. Há tempo e espaço, portanto, para correções de rota e adoção de condutas mais inteligentes.

Bolsonaro tornou-se o alvo a ser atingido. Na perseguição a ele estará o pote dos votos de ouro. Enquanto não for tratado como o perigo a ser debelado, enquanto continuar a ser contestado pelos números mas poupado pelos candidatos, o jogo permanecerá amarrado.

Lula sabe disso, e é por isso que continua estável, exibindo força e desenvoltura.

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/blogs/marco-aurelio-nogueira/os-numeros-nao-mentem/

Marco Aurélio Nogueira: A educação na urgência da reconstrução

Não foram necessárias as demissões ocorridas no Inep e a “guerra ideológica” que cercou o Enem 2021 para que se vislumbrassem os dilemas do sistema educacional brasileiro. Sua situação atual assemelha-se ao topo de uma montanha que se entrevê em meio a nuvens ameaçadoras.

Os três últimos anos levaram ao extremo a crise desse sistema, hoje bastante arruinado. Em parte isso ocorreu como efeito da covid-19, mas a parte maior se deveu à conduta governamental, que cavalgou a pandemia e se apoiou tanto no menosprezo pela educação quanto no apreço pela ideologização dos temas pedagógicos e na incompetência dos ministros encarregados de formular e gerir a política educacional. Deu-se uma perversa combinação de fatores, que põe em risco o futuro do País.

Aulas remotas precárias, despreparo para o ensino à distância, falta de equipamentos adequados e impossibilidade do convívio presencial ajudaram a rebaixar a qualidade do ensino e a afastar muitos estudantes do estudo e da própria ideia de “escola”. A ausência de uma política educacional criteriosa completou o quadro.

A escola deixou de ser vista como estrada civilizatória que prepara para a vida, o trabalho, a convivência social. A situação vinha de antes, mas foi turbinada pelos estragos da pandemia e por tudo o que houve de esdrúxulo na gestão da área. O governo simplesmente fugiu da obrigação moral de transmitir aos jovens o que a sociedade tem de melhor, a cultura universal, o conhecimento acumulado, os instrumentos básicos para se mover na vida moderna, a leitura, a escrita, o cálculo, a História e a ética cívica. A ação governamental dirigiu-se deliberadamente para desorganizar o sistema escolar.

O Ministério da Educação (MEC) está agora com o quarto ministro de uma série em que cada um conseguiu ser pior do que o outro. Copiando seus antecessores, o atual ocupante do cargo nada faz de relevante, não demonstra conhecimento da área, esforça-se para dizimar as instituições técnicas da área, não leva alento algum às escolas distribuídas pelo País, deixando ao relento milhões de estudantes e suas famílias. Atuando como um Weintraub sem a estupidez cênica, o ministro Ribeiro é um bajulador que não se envergonha de propor uma universidade “para poucos”, de sugerir A educação sangra no Brasil. Mas seu coração não parou de pulsar, seja pelas exigências da vida moderna, seja pelo desejo de evoluir da maioria dos jovens que currículos e livros didáticos sejam expurgados de “questões ideológicas”. Flutua por sobre os nossos gravíssimos problemas educacionais.

A educação sangra no Brasil. Mas seu coração não parou de pulsar, seja pelas exigências da vida moderna, seja pelo desejo de evoluir da grande maioria dos jovens. Estão ativos os gestores escolares e os professores, que continuam resistindo e buscando saídas, aparando os muros que ameaçam ruir, muitas vezes sem recursos para atuar com maior eficiência. São mal remunerados, tratados com desdém pelo governo, pouco valorizados em termos profissionais, mas são a base para a reconstrução de que se necessita.

A volta às aulas presenciais trará consigo problemas complexos. Como será quando tudo for retomado de fato? Não está claro quanto houve de aprendizado nos últimos anos, nem como atuarão os estudantes com o retorno às salas de aula, nem como será feita a recuperação dos conteúdos perdidos. Não sabemos como estarão os professores, por mais que saibamos que não haverá falta de empenho e disposição.

Com a pandemia, os mestres afastaram-se de seu território específico, a sala de aula. Viram sua missão e sua função social serem submetidas a pressões e ataques. Foram estigmatizados como corporativistas. E tiveram atropelados seus planos de estudo e aperfeiçoamento, que são teóricos mas, acima de tudo, práticos, na lida diária com os estudantes. Escolas não se movem por leis e portarias, mas por atividades humanas, dentre as quais o relacionamento professor/aluno é a mais decisiva.

Um livro recentemente lançado nos ajuda a refletir sobre este quadro, cuja dimensão ética (o diálogo, a cooperação, a responsabilidade cívica, o uso crítico do saber) quase nunca é devidamente considerada. Em Educação e Ética na Modernidade (São Paulo: Edições 70), a professora Carlota Boto, da Faculdade de Educação da USP, acompanha o percurso teórico de grandes mestres da filosofia da educação para nos convidar a um mergulho no universo educacional de nossa época, tão carregada de dilemas existenciais, de fragmentação do saber, de ausência de certezas compartilhadas, de redes hiperativas que produzem muitas trocas, mas pouca reflexão.

Carlota Boto nos faz pensar no fundamental: o que significa educar hoje, “qual o papel da escola e da família perante o império de uma sociedade da informação”, de uma mídia onipresente e da disseminação acelerada das ferramentas da tecnologia digital? Uma questão intensa, instigante, estratégica.

O livro não fornece respostas pontuais. Seu objetivo é organizar o que já se pensou sobre o tema, para que possamos ir além e agarrar os problemas urgentes que nos angustiam hoje. Precisamente o que mais falta faz hoje na educação brasileira.

*Professor titular de teoria política da Unesp

Fonte: O Estado de S. Paulo

Marco Aurélio Nogueira: Oliveiros Ferreira, uma ausência sentida

Oliveiros ficou quase meio século vinculado ao Estadão, como editorialista, redator chefe e diretor

Marco Aurélio Nogueira / O Estado de S. Paulo

Nos momentos mais agudos de crise e confusão institucional, muitos o procuravam, em busca de uma opinião diferenciada, fora do mainstream, uma compreensão mais abrangente da vida.

Oliveiros S. Ferreira (1929-2017), que faleceu há exatos quatro anos, é uma voz cuja ausência nos faz falta. Heterodoxo, provocador, observador atento dos processos políticos e de seus bastidores, era um intelectual completo, que não fugia da responsabilidade de trabalhar com ideias. Não evitava as críticas, gostava de atrai-las, transformando-as em alimento para as próprias elucubrações.

Oliveiros ficou quase meio século vinculado ao Estadão, como editorialista, redator chefe e diretor. Trabalhou também como professor na USP (desde 1953), na PUC, na Unesp. Notabilizou-se como um dos pioneiros no estudo das relações internacionais. Foi meu orientador no doutoramento, período em que descobri quanto ele era um intelectual diferenciado, que reunia o erudito ao analista político minucioso, os grandes quadros interpretativos aos fatos cotidianos muitas vezes apagados pela valorização unilateral das estruturas. Era um professor cativante, sabia ensinar e instigar, atiçava os estudantes com suas elipses e metáforas.

Ainda hoje me valho da “teoria das posses essenciais” (das almas, dos corpos, do poder, do excedente), que fundamentava a ciência política de Oliveiros. Nela havia influências múltiplas: Durkheim, Weber, Marx, Ortega y Gasset, Rosa Luxemburgo, Oliveira Viana, Hobbes, Maquiavel, Clausewitz, Rousseau, Trotsky, Gramsci. Ao marxista italiano, Oliveiros dedicou estudo sistemático, convencido de que Gramsci era um vigoroso pensador do Estado. Sua tese de livre-docência, defendida na USP, foi uma leitura dos Cadernos do Cárcere de Gramsci. Oliveiros deu-lhe o título de Os 45 Cavaleiros Húngaros, numa remissão à história dos soldados húngaros que, em reduzido número, submeteram a população inteira de uma cidade.

Em seu pensamento, a teoria social, as relações internacionais, a História e a política mantinham-se sempre articuladas. Estava convencido de que não pode haver teoria política sem Sociologia, o “nacional” é sempre parte do “global” e os fatos políticos devem ser compreendidos “à luz do Espaço e do Tempo em que se

Hoje, o intelectual poderia dizer que a ascensão da extrema-direita populista ‘prostituiu’ o Estado e suas instituições

dão”, da “densidade e do volume dos grupos sociais” que se relacionam e lutam entre si.

Em momentos de crise como o que enfrentamos hoje, a teorização de Oliveiros é esclarecedora. A dominação política não se reduz a posses materiais e uso da força. Domina quem exerce uma “direção intelectual e moral” (Gramsci), ou seja, unifica pensamento e vida prática, emoções, valores e interesses, de modo a soldar “as experiências de vida num projeto votado a transformar o mundo, ou a conservá-lo aparentemente como tal”, escreveu Oliveiros.

Assim ele chegava ao Estado, o ente que organiza, define uma ordem normativa, garante a soberania. O Estado, para ele, era unidade de decisão e ação, mas também um “espaço” onde as classes sociais lutavam para se tornar dirigentes, ou seja, um lócus de disputa hegemônica, no qual venciam os que conseguissem elaborar uma concepção do mundo que alcançasse o “grande número” e neutralizasse os adversários.

Oliveiros foi um unitarista preocupado em ver o Estado como articulador da sociedade, defensor de seu território e de seu patrimônio. Pensou a política a partir desse registro, sem nunca aceitar que em nome da unidade estatal (ou do “amor pela Pátria”) se aniquilassem as diversidades regionais, a cultura e a democracia.

Para ele, no Brasil, as classes sociais não souberam unir politicamente o País e sobrecarregaram o Estado. Passamos a viver sob a sombra ameaçadora de ditaduras e guinadas autoritárias. Com isso, um pedaço da estrutura estatal – os “militares” – terminou por agir com maior desenvoltura política, como Oliveiros salientou no livro Os elos partidos (2007).

Após a democratização dos anos 1980, o capitalismo se reorganizou, a sociedade se diferenciou e o País enveredou por trilhas inquietantes. Piorou com a eleição, em 2018, de um governo que age sem responsabilidade, limites e escrúpulos. Oliveiros poderia dizer que a ascensão da extrema-direita populista “prostituiu” o Estado e suas instituições. A política deixou de fixar grandes objetivos nacionais com que alimentar os órgãos do Estado e, por meio deles, chegar à população. Oliveiros estaria atento aos fatos, mobilizando sua “dialética da Ordem” para analisar o que muda e como pode mudar a realidade.

Hoje, ainda falta ao Brasil a solução de seu enigma fundacional: a organização autônoma da sociedade e a articulação entre Estado e vida social. Continuamos sem sujeitos capazes de promover “políticas dirigidas para o futuro”.

Oliveiros ajudou-nos a compreender melhor o mundo em que vivemos. Foi uma referência para jornalistas e cientistas sociais, para os que se dedicam à ciência política e às relações internacionais sem esquemas atrofiadores. Sua ausência faz uma falta danada.

*Professor titular de teoria política da Unesp

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,oliveiros-ferreira-uma-ausencia-sentida,70003876927

Marco Aurélio Nogueira: Crises, transformações, pesadelos

Democratas têm de saber usar a inteligência política para desenhar um caminho unitário

Marco Aurélio Nogueira / O Estado de S. Paulo

Há muito mais coisas no ar além dos tiranos de plantão. Eles perturbam porque são um subproduto delas. Sobrevivem porque manipulam os medos.

A nossa é uma época de transformações rápidas e profundas, que tumultuam o modo como vivemos. As mudanças fazem com que tudo pareça solto no ar, como se faltasse um centro de gravidade. As crises se sucedem, varrendo o que está instituído. É outro capitalismo, outro modo de trabalhar, outros padrões de família, outra escola, e assim por diante.

Os cidadãos, compreensivelmente, ficam atônitos. Carecem de referências e portos seguros onde ancorar. Frustrados por não conseguirem conquistar o que lhes é prometido, afastam-se de governos, partidos e políticos, responsabilizando-os pelo que não recebem, seja como direitos, seja como bens e serviços.

O estado de espírito coletivo passa a desconfiar da democracia, muitas vezes atacando-a como desnecessária ou prejudicial. O povo fica contra a democracia, escreveu Yascha Mounk. As pessoas têm raiva e pressa, o sistema democrático é lento e não inclui as grandes massas. As redes sociais canalizam essa miríade de vozes ressentidas. A democracia representativa entra em estado de sofrimento.

Ao mesmo tempo, crescem as lutas por identidade e reconhecimento, que projetam novos patamares de direitos, mas também criam mais fragmentação e complicam as unificações necessárias. Os partidos políticos não sabem como tratar os impulsos identitários, os novos grupos, temas e expectativas. Abre-se uma rachadura na política, por onde escapam sentimentos e emoções, que ficam disponíveis. Evapora-se a agenda reformadora. Os democratas se desorientam, os autoritários ganham terreno.

Todo este processo transcorre molecularmente, deixando pegadas no chão da vida. Quando menos se espera, produzem-se estrondos que lançam as pessoas às ruas, como a anunciar rupturas iminentes. Foi assim em 2013, no Brasil, quando o estrondo polifônico deixou evidente que nada mais poderia ser pensado como antes. O sistema político, porém, não ouviu as palavras, não decodificou a mensagem.

Aumentaram, então, as atitudes “antissistêmicas” radicalizadas, que dizem o que não aceitam sem saber o que pretendem ou como realizar os desejos. A frustração permanece pulsando e muitos saem em busca de salvadores, que se agigantam quanto mais se apresentam como portadores de uma purificação geral. Entram em cena tiranos e autocratas de um novo tipo, que ora surgem como extremistas, ora como populistas, ora como xamãs prontos para produzir milagres com suas feitiçarias e beberagens.

Há de tudo entre eles. Tecnocratas, militares, empresários, cantores, parlamentares inexpressivos. Apresentam-se como conservadores honestos, tementes a Deus, defensores da família; prometem recriar a democracia de modo “iliberal”, para que o povo tenha mais voz. Muitos são caricatos. No início, são tratados com arrogância e subestimados pelos democratas, que não levam a sério as “narrativas” tecidas para manipular os descontentes.

Numa articulação global, o extremismo de direita sai das catacumbas em que se enfurnava para anunciar uma “nova política”, livre de comunistas, liberais, imigrantes, pobres, refugiados, gente tratada como detrito.

Os “salvadores” se distinguem pelo destempero, pelo negacionismo, pela busca de polarizações artificiais com que procuram manter as sociedades em estado de guerra permanente. Inventam problemas, criam realidades paralelas nas quais a desordem imperaria, o povo estaria acuado, clamando por armas e resgate. São líderes sem estofo, péssimos governantes. Sobrevivem à custa de expedientes bélicos, falseamentos e mentiras, que despejam incessantemente sobre a opinião pública. Vão, assim, ocultando sua incompetência e pescando incautos nas águas sujas que derramam na vida.

No Brasil, em particular, este tipo de líder tem sua hierarquia. Há muitos chefes, chefetes e militantes, mas somente um Mito. O movimento se espalha, incorpora elites sem orgulho próprio, vazias de ambições cívicas. Como um Duce fascista falsificado, o Mito recusa-se a governar: sua essência é o combate, seu desejo é a ditadura, sua intenção é criar confusão. Sustenta-se no espanto social, no amorfismo ideológico da população, na desorientação impulsionada pela desunião dos democratas, no ativismo boçalizado da extrema-direita. Estigmatiza adversários para assustar eleitores e ascender.

A pobreza, as desigualdades, o desemprego, a pandemia, a inflação que retorna complicam sua situação, mas não ajudam a oposição. A imagem do Mito esfarela.

Há resistência nas instituições (STF, TSE), na grande mídia, nos partidos democráticos, em crescentes setores da sociedade civil. A Câmara dos Deputados, sob pressão, atua com excessivo fisiologismo. Os pesadelos se repetem, noite após noite, à espera do raiar de um novo dia, que virá na medida em que os democratas souberem usar a inteligência política para desenharem o caminho unitário que os projetará como construtores do futuro.

*Professor de Teoria Política da Unesp

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,crises-transformacoes-pesadelos,70003849686

O poder, os tiranos e os piores. Não há quem escape de seu fascínio

O poderoso tirânico cerca-se de cópias de si mesmo, incompetentes, ignorantes, vulgares

Seja no Estado, no mercado ou na sociedade civil, o poder arrebata. Ele oferece vantagens e recompensas, mesmo que também traga sacrifício e sobrecarga.

São as recompensas que seduzem. Ver-se obedecido, admirado e elogiado faz brilhar os olhos de muita gente. É o que leva a que se cometam excessos e estripulias, cresçam as ilusões e os autoenganos. O poderoso nunca está sozinho. Seu círculo mais próximo é fonte permanente de intrigas, inveja e cobiça, o que provoca atritos e colisões. O poder não pode tudo. Numa democracia, tem de se haver com o povo livre, a sociedade civil, o sistema de controles, os demais poderes.

O poder fascina anjos e demônios, pessoas com vocação para o bem público e pessoas mesquinhas, agarradas aos próprios interesses. Quando um anjo se deixa seduzir pelo poder, ele perde integridade e pujança reformadora. Seus planos e projetos deixam de ser factíveis e se tornam dependentes de acordos espúrios, batendo às portas da corrupção. Quando um demônio chega ao poder, ele se realiza como excrescência perversa. Exala maldade por todos os poros e trafega pelos becos escuros da sociedade, onde vicejam a boçalidade, a ignorância, a violência, o desregramento. Alia-se a quadrilhas e redes corruptas, na ilusão de conseguir com elas uma base sólida de apoio e financiamento. Apela para manobras populistas para chegar ao povo, mas o seu é um populismo regressista, malévolo, mais nefasto que qualquer outro.

O poderoso tirânico acredita que ser autoritário e impositivo é a principal ferramenta para intimidar subalternos e aliados. É por isso que ele se cerca de cópias de si próprio, pessoas incompetentes, ignorantes e vulgares, dispostas a todo tipo de serviços. A “kakistocracia”, o governo dos piores, é seu modelo de atuação. Ele o faz valer destruindo a política, os partidos, as instituições. Abre os portões para que a mediocridade se imponha em todos os lugares.

A poliarquia confunde e desafia o poderoso. Faz que fique acuado e enverede pelas trilhas obtusas do destempero e da agressão verbal. Quanto mais tosco o poderoso, mais a tirania o atrai, pois não sabe conviver com a diferença, com quem o contrasta e desafia.

Nenhum tirano é democrata. Sempre tende a fugir da realidade. Parafraseando Macbeth, sua desgraça são as loucuras paranoicas da imaginação, mais que os temores do presente. Num Estado democrático, o tirano se dissimula. Diz que segue as regras constitucionais, mas age sistematicamente para burlá-las. Aceita eleições desde que sejam moldadas para referendá-lo. Quando não consegue, passa a atacá-las e ameaça suspendê-las. Boicota o controle entre os Poderes, procura interferir em todos eles. Invade o Congresso e as Cortes judiciárias com atos bombásticos e tropas de ataque. Enxerta amigos nos espaços institucionais para impedi-los de funcionar com independência. Deseja-se absoluto. Seu orgasmo é o exercício coreográfico do poder.

Como em seus antepassados, o poder do tirano moderno pede exibição, na glória e na dor. Ele necessita expor, calculadamente, até mesmo suas entranhas. Mostra-se em trajes de gala ou escrachado, forte e saudável ou estropiado numa maca hospitalar. Tudo para ele é produção de imagem, com a qual pretende chamar a atenção para sua condição de escolhido, vítima, sobrevivente, mito. O objetivo é enfeitiçar os que o seguem. Quer que seu corpo seja visto como imune aos males que afetam as pessoas comuns. Ele é atlético e dinâmico mesmo quando mostra apatia e fragilidade.

Tiranos discretos não são usuais. A marca distintiva deles – sobretudo em nossos tempos de redes hiperativas, identitarismo exacerbado, velocidade tecnológica e informacional – é a estridência, a conduta espalhafatosa: discursos inflamados, frases grosseiras, atos espetaculosos, ameaças. Sua meta é controlar as fontes de informação, calar a imprensa, espalhar boatos. O fermento que os move é o ódio e o ressentimento. Eles adulam os poderosos da economia para alcançarem o poder ideológico.

O poder constrói, mas também destrói. Quando compartilhado democraticamente, é uma alavanca em prol do progresso econômico e social. Mas seu uso abusivo e torpe violenta populações inteiras, desativa direitos adquiridos, amplia a desigualdade e degrada arranjos institucionais consolidados.

Para ser construtivo o poder precisa ser controlado. A democracia representativa madura é a principal invenção para conter o poder, regulá-lo, impedi-lo de transgredir e violentar. O tirano só a aceita quando consegue parceiros que concordem em fazer seu jogo. Ele é inimigo da educação e da escola, pois sabe que cidadãos educados ajudam a que a democracia funcione de modo pleno.

Épocas de política titubeante, de partidos flácidos e sem coerência, de crise permanente, são um convite para que o poder político fique ao alcance não somente dos piores, mas de candidatos a tiranos. Quanto antes acordarmos para isso, melhor.

*Professor titular de teoria política da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: Implosão do DEM pode ajudar a que se saia do marasmo

Dissonâncias no partido permitem que se veja melhor quais são os planos e as ambições das distintas correntes

Embora algum estrago tenha provocado de imediato, não é propriamente ruim, para a democracia e a dinâmica política que nos levará a 2022, que tenha havido uma “implosão” no DEM e muito barulho no PSDB em função das dissonâncias e deslealdades ocorridas na eleição dos presidentes do Congresso Nacional.

Seria possível incluir o MDB nesse grupo, especialmente porque suas bancadas traíram Baleia Rossi na Câmara e Simone Tebet no Senado. Mas o MDB foi o que tem sido desde que cedeu ao fisiologismo e perdeu densidade programática, entregando-se às flutuações do jogo político miúdo. O MDB tornou-se um partido de alta elasticidade, que vai para o lado que oferece mais vantagens.

O DEM e o PSDB, porém, não queriam ser assim. Insistiam em afirmar um perfil de centro-direita com leves inflexões à esquerda. E se vangloriavam de ser o esteio de uma articulação liberal-democrática ampla o suficiente para derrotar o petismo e o bolsonarismo em 2022. Tiveram bom desempenho nas eleições municipais do ano passado, mas não conseguiram imprimir velocidade ao jogo, nem manter unidas suas tropas. Ao contrário, vieram à tona todos os personalismos e os mais variados interesses que se abrigavam nas duas legendas. A dispersão foi aguda.

A implosão do DEM, agora, com as rusgas públicas entre Rodrigo Maia e ACM Neto, paralisa operações que estavam em curso, mas, ao mesmo tempo, põe as cartas na mesa e aumenta a transparência: permite que se veja melhor quais são os planos e as ambições de cada corrente.

Parte dos demistas está no terreno de um fisiologismo dissimulado, encapuçado, o que não é propriamente uma novidade ou uma mudança de posição. O presidente nacional da legenda, ACM Neto, é um defensor destemido da “independência” do partido, que não deveria se conduzir pelo posicionamento oposição ou governo. Depois das eleições no Congresso, bateu bastante em Rodrigo Maia (um “passional” que se “apegou ao poder”) e esclareceu que “jamais estaria com o governo Bolsonaro”, cujo foco é mais eleitoral que de governo.

Outros, como Rodrigo Maia, partiram para proclamar sua oposição ao governo atual e para defender a formação de uma ampla frente oposicionista. Estão sendo abraçados por João Dória, o que complica um pouco o discurso, dados o caráter camaleônico e a falta de imagem do governador paulista. Para piorar, Dória resolveu usar o convite a Maia como recurso para travar a luta interna no partido, propondo o afastamento do deputado Aécio Neves, o que gerou pronta resposta do parlamentar mineiro: o “destempero do governador paulista” nada mais seria do que uma “fracassada tentativa de se apropriar do partido”, uma legenda que não tem dono.

Se Maia e seu grupo se soltarem de fato do DEM, poderão ajudar não só a fortalecer o partido de destino como contribuir para que se saia do discurso genérico da frente democrática. Que uma articulação é necessária o sabem todos os pássaros brasileiros. O problema é que não se sabe como alcançá-la com inteligência, senso de oportunidade e respeito às circunstâncias. Faltam ideias, iniciativas, lideranças públicas reconhecidas, disposição de luta. Sobram interesses, cálculos, justificativas e temores. Há ressentimentos e desejos de vingança, espalhados entre os mais radicais e os mais moderados. As esquerdas, que poderiam ser um poderoso combustível para a operação, enroscam-se em seus próprios dilemas.

Uma boa sacudida na institucionalidade partidária existente poderá ajudar a que se saia do marasmo. E, mesmo que por vias tortas, contribua para manter em circulação a ideia de uma articulação democrática que seja competitiva no País, seja para desenhar um programa de atuação que reverbere efetivamente, seja para sustentar uma candidatura para 2022.

*Professo titular de Teoria Política da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: Uma sociedade à beira de alguma coisa

Se há uma saída luminosa mais à frente, precisa ser apontada por democratas sinceros

Não é só pelos fatos que, dia sim, outro também, causam asco e indignação, como o brutal assassinato do negro João Alberto em Porto Alegre, em 19/11. Há também as grosserias e asneiras dos principais mandatários do País, que insuflam o ódio, o racismo e a bestialidade entre os brasileiros. As mortes da pandemia doem, assustam e devoram parte das esperanças, que já não são muitas. Incluam-se, ainda, as polarizações artificiais, as ofensas e o clima inflamado das disputas eleitorais que se encerram amanhã.

Isso precisa ser conectado ao estado de desgoverno, que prolonga os estragos da pandemia e da crise econômica, misturando-os com apagões irresponsáveis, queimadas, isolamento internacional, declarações impatrióticas, alucinadas, do presidente da República, de seus filhos, ministros e assessores.

Tudo somado, o conjunto é deprimente.

Não se está conseguindo nem sequer assimilar o repúdio popular aos candidatos apoiados por Bolsonaro no primeiro turno. Assimilar, aqui, significa criar condições para que se avance um pouco mais. Porque houve só uma batalha, a guerra ainda será travada, as forças autoritárias estão vivas, não se saíram mal nas eleições. Os partidos do Centrão, por exemplo, mostraram capilaridade. Foram os que mais avançaram, entre tantos fracassos. Eles formam um compósito heterogêneo, sibilino, em que cabe muita coisa e que deveria ser tratado com cuidado, separado em partes, sob pena de não ser compreendido e terminar empurrado apressadamente para o outro lado.

As eleições municipais revelaram dinâmicas e rostos novos, forças com vontade de mudar ou de impedir que as coisas piorem. Isso precisa ser articulado, para que amanhã não se assista a formas renovadas de fragmentação, excitadas pela dualidade esquerda versus direita, pelo protagonismo, hostis ao centro-esquerda, ao centro-direita, à ideia de tornar viável uma composição que dê um “basta!” aos horrores que se reproduzem dia após dia. Se o campo democrático não se integrar e não melhorar seu desempenho, o autoritarismo continuará a nos infernizar. Porque o autoritarismo não é sinônimo de Bolsonaro, vai além dele, nasce das condições concretas em que vivemos.

Ainda não há no País maioria consistente para que avancem unilateralmente as correntes de esquerda, socialistas, social-desenvolvimentistas, o que seja. É ilusório achar que as lideranças desse universo (PT, PSB, PDT, Rede, PSOl, PCdoB) já tenham acumulado gordura suficiente para impor, no curto prazo (isto é, em 2022), um avanço eleitoral categórico. Precisam dos segmentos menos “progressistas”, mas que são democratas.

Muita água ainda correrá e fatos novos podem alterar o que se vê hoje. Justamente por isso não se deveria abrir mais feridas, estigmatizar adversários ou demarcar com fúria os territórios políticos.

A política não existe só para que se conquiste o poder. Seu sentido principal é criar vida comunitária – civitas –, corrigir injustiças, cuidar do que é público, pavimentar o futuro. Construir é sempre mais difícil que destruir. Brigar agora para saber quem foi mais responsável pela vitória de Bolsonaro em 2018, por exemplo, é uma falha de visão estratégica, é trocar a análise política pelo furor passional, o cérebro pelo coração. Sob o pretexto da legítima competição eleitoral, é insensato desgastar adversários que precisarão ser amigos amanhã, afastá-los, sangrá-los sem necessidade. Fazer isso significa transformar uma batalha em guerra final sem que os campos de forças estejam organizados.

A sociedade está sob pressão: da realidade social implacável, da vida dura, da violência, das discriminações, do racismo, da desigualdade, do desemprego, da pandemia, da corrupção. Está sem direção, correndo para todos os lados, armazenando raiva e frustração, pronta para dar um passo a mais.

Um passo a mais para onde?

Poderá despencar no abismo que aprofunda as desgraças acumuladas. No limite, uma “guerra civil” às cegas, menos silenciosa do que a que já temos instalada. Algo não desejável, mas nem por isso impossível.

Mas poderá também encontrar uma tradução política democrática, que aponte rumos, apazigue, solidarize, abra perspectivas coletivas ampliadas, generosas, que deem tempo ao tempo, mas façam o que precisa ser feito no curtíssimo prazo.

Ainda que os agentes políticos permaneçam paralisados e inoperantes, algo há de acontecer. Porque a vida é fluxo, avanços e retrocessos, ambiguidade e ambivalência, ordem e desordem, tensões e contradições. É ilusão achar que as coisas ficarão suspensas no ar, imóveis como um colibri, à espera do néctar que alguém fornecerá. É ilusão pensar que os cidadãos vão marchar, em ordem unida, para um destino estabelecido de antemão por algum chefe ou alguma doutrina.

Se há uma saída luminosa mais à frente, e quero crer que haja, ela precisa ser apontada com lucidez, empenho e equilíbrio, o que só os democratas sinceros poderão fazer. O momento é de diálogo e construção.

*Professor Titular de Teoria Política da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: Bolsonaristas perdem ímpeto

Nas capitais, o eleitor não se dispôs a apoiar candidatos vinculados ao presidente da república

A pandemia não impediu a realização das eleições de 2020. É um marco para a democracia brasileira, tão maltratada ultimamente. Em ano tão atípico e cruel, algo para comemorar. Como sempre, a disputa foi aguda nas capitais, onde os temas locais prevaleceram sem que a política nacional deixasse de ressoar. Novos polos ganharam destaque, deslocando o embate PT x PSDB. Na corrida paulistana, todos bateram em Bruno Covas e tentaram associá-lo ao governador João Doria. O PT minguou, em benefício do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O quadro ficou diferente.

O bolsonarismo procurou sobreviver girando em torno de um "anticomunismo" estapafúrdio, que não adere aos fatos da vida. Nas capitais, o eleitor não se dispôs a apoiar candidatos vinculados a Bolsonaro. Em São Paulo, a aposta em Russomanno foi um fiasco. Assim também no Rio, com Crivella. Os bolsonaristas perderam o ímpeto de 2018, perturbados pela charlatanice errática do presidente.

Despontaram caras novas: Manuela D’Avila em Porto Alegre, Boulos, Marina Helou e Arthur do Val em São Paulo, João Campos e Marilia Arraes no Recife. Sinal de que pode estar amadurecendo uma nova geração política. Entre os candidatos a vereador, muita disposição renovadora. O fim das coligações para as Câmaras Municipais fez os partidos mostrarem a cara, mas não ajudou a unificá-los. Os velhos caciques da política mal apareceram.

Nas grandes cidades, a disputa foi para saber quem irá ao segundo turno. Na capital paulista, a candidatura de Bruno Covas à reeleição ultrapassou 30% das intenções de voto. Chegará com força ao segundo turno, ainda sem saber quem o enfrentará.

Falou-se a língua das cidades: mobilidade, transporte, saneamento, enchentes, habitação, lixo. Os debates entre os candidatos foram pobres. Pouca atenção foi dada ao problema ambiental, à saúde pública e à batalha contra a covid-19, temas que dramatizarão a pauta dos próximos gestores. A omissão evidenciou o despreparo dos candidatos e as incertezas que cercam a evolução do vírus e as perspectivas de vacinação.

*Marco Aurélio Nogueira é professor Titular de Teoria Política da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: Uma vitória para resgatar a democracia

Se confirmada, vitória de Biden mudará o estado de espírito do mundo

O processo é longo, os resultados demoram a sair, o sistema é intrincado e arcaico. A incerteza o acompanha até as últimas urnas. Ao final, o vitorioso carrega consigo o galardão da legitimidade, dada pelo povo, mas referendada de fato pelos 538 delegados do Colégio Eleitoral. É uma batalha democrática, mesmo que impregnada de seletividade e restrições.

Hoje em dia, as eleições norte-americanas tornaram-se um show televisionado, seguido por todos. Têm forte efeito simbólico, repercutem na política internacional, alteram o humor mundial. Especialmente numa época como a nossa, em que a democracia está sob o assédio de líderes e movimentos autoritários (nacionalistas, populistas) em diversos países. Donald Trump é um deles, o que mais longe levou a corrosão democrática da democracia, quer dizer, a problematização da democracia mediante a manipulação das regras de um sistema que se mantém formalmente democrático.

As eleições de 2020 não foram entre democratas e republicanos, por mais que os dois partidos tenham sido protagonistas. Tratou-se de uma disputa em torno da democracia, do seu significado, da sua defesa e valorização ou de sua desmoralização.

O caso Trump ainda será objeto de estudos sequenciais. Nunca um presidente norte-americano agrediu tanto o sistema democrático de seu país, nunca rompeu tantas regras de conduta, nunca mentiu tão cínica e compulsivamente. Valeu-se de falcatruas constantes, explorando o ressentimento, o medo e a raiva que se acumularam nos EUA com a “desindustrialização”, a vida digital, a perda de força relativa da economia americana diante do avanço implacável do dragão chinês e da mudança dos termos do comércio internacional. Encontrou à disposição uma população preparada para a charlatanice, cortada pelo desespero e pela desilusão, levada pela perda de referências a desconfiar do sistema democrático e a se atirar nos braços de personagens “heterodoxos”, abertamente demagógicos. As redes sociais fizeram com que o rastilho se espalhasse e adquirisse status de verdade.

O personalismo populista e raivoso de Trump, sua agressividade permanente, mobilizou parte importante dos norte-americanos. Apesar de tudo – a resposta pífia à pandemia, as mentiras, o desprezo pela vida, o abandono do meio ambiente, o egocentrismo narcísico, os maus tratos com imigrantes, o racismo, a misoginia explícita – ele conseguiu conquistar mais 4 milhões de votos quando comparado com as eleições de 2016. Tem milhões de seguidores no Twitter, no Facebook e no Instagram. É um poder de fogo não desprezível, que lança torpedos tóxicos a cada minuto, minando a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.

Chega a impressionar que tal torrente de pessoas tenha aderido a uma plataforma tão mesquinha e reacionária.

Se confirmada, a vitória do democrata Joe Biden mudará o estado de espírito do mundo, impulsionará uma troca de oxigênio, afetará o modo como os cidadãos enxergam a democracia. O movimento em favor de uma internacional de extrema-direita, dita “conservadora”, perderá gás para se viabilizar. Depois do descaso e do reacionarismo antidemocrático de Trump, poderá haver novamente política democrática. Mas nada será automático. Primeiro porque os EUA estão polarizados de cima a baixo. Segundo, porque a democracia norte-americana enveredou por uma senda enviesada, torta, que distanciou o povo das instituições e da confiança nos procedimentos democráticos – uma senda que permanecerá aberta mesmo com Trump derrotado. Muito trabalho terá de ser feito para repor as coisas no lugar, abrindo espaços para as novas gerações, os movimentos de contestação e antirracistas, as mulheres. O momento pede um esforço articulado para neutralizar o populismo e repor a confiança dos cidadãos na política democrática. Sistemas, afinal, precisam saber se atualizar e cuidar de suas válvulas de escapa, para que não se inviabilizem quando as águas subirem e o vapor aumentar.

Os EUA são uma democracia mais imperfeita do que se imagina. Seu sistema político foi desenhado para beneficiar certos grupos da população mais do que outros, os estados em detrimento do poder federal. Tem um corte oligárquico acentuado. Sempre houve, por exemplo, manobras para dificultar o voto dos mais pobres, dos negros, dos menos instruídos. O próprio sistema é elitista, os votos populares não pesam como deveriam, os delegados ao Colégio Eleitoral são escolhidos de forma restrita. Com o trumpismo, o quadro piorou. O movimento conservador atual maltrata os fundamentos da democracia e mais recentemente passou não só a restringir a votação e a corromper a lógica política, como a judicializar o processo democrático, agindo em nome de um projeto que hostiliza a ideia de justeza das escolhas populares, que precisam ser acatadas. Como se vê nas eleições deste ano, faz-se o possível para roubar legitimidade dos resultados eleitorais.

A judicialização não é exclusividade norte-americana. Está instalada no mundo, reflete a crise da política em que se vive. Não é comum, porém, que se ponha em xeque a lisura das eleições ou que se as leve a decisões judiciais. Governantes autoritários e de extrema-direita é que costumam fazer isso. Bolsonaro mesmo, no Brasil, vive dizendo que teria havido fraude na sua própria eleição em 2018. A extrema-direita faz uso intenso e sistemático da deslegitimação dos processos políticos. Levanta suspeitas, faz acusações e ameaças para que se possa confundir e assustar os eleitores. A ideia é desconstruir a democracia liberal, implodir e manipular as regras e os procedimentos democráticos. É uma espécie de “golpe branco”, que interdita o diálogo, o pluralismo, a vigência de direitos e políticas sociais. Tudo contra o “sistema”, mas por dentro dele, usando-o contra a democracia.

O discurso de Trump na noite de 05/11, no qual ele acusou os democratas de estarem inventando “votos ilegais” para “roubar as eleições”, foi uma demonstração clara disso. Uma admissão dissimulada de derrota para o “sistema”.

A derrota de Trump não será o fim do trumpismo, que se enraizou na sociedade norte-americana. Será preciso acompanhar para ver como ela repercutirá no Partido Republicano e como será processada pela população. Perde a pessoa, não necessariamente o movimento por ele representado e por ele ativado. Também não é um recado a governantes que com ele se alinharam e que ajudaram a incensá-lo. Mas é uma indicação clara de que enquanto houver democracia, regras do jogo e eleições competitivas, a extrema-direita não poderá se proclamar dona do universo.

A presidência Biden não terá impacto imediato no Brasil, sobretudo porque o governo Bolsonaro agarrou-se ideologicamente a Trump e optou por seguir uma política externa obscurantista, de isolamento e auto-exclusão das negociações multilaterais. O País deixou de ter voz ativa no cenário internacional. O governo brasileiro poderá optar pelo aprofundamento da condição de “Estado-pária”, manter-se indiferente ao mundo, numa espécie de suicídio nacional. Biden é um democrata pragmático e que seguirá a via diplomática. Deverá, porém, exercer pressões não desprezíveis sobre a política ambiental brasileira e levar o ministério de Relações Exteriores a corrigir o discurso e buscar um realinhamento. Poderá contribuir para mostrar a farsa que o bolsonarismo montou no País.

A vitória democrata nos EUA não é boa notícia para Bolsonaro. Mas poderá ser ótima para o Brasil.

Terá impacto sobre as eleições presidenciais brasileiras de 2022? É difícil dizer, há dois anos de distância e sem considerar os resultados das eleições municipais de 2020. Com a derrota de Trump, o bolsonarismo tenderá a perder parte da “narrativa” e sofrer algum abalo; as correntes democráticas ganharão um fôlego adicional e serão instigadas a procurar maior unidade e coordenação. Mas tudo continuará dependendo das políticas que o governo vier a praticar até 2022 e da capacidade que tiverem os democratas brasileiros de avançarem de fato em termos de articulação. Sem que se forme uma rede sólida de entendimentos unindo liberais, conservadores democráticos, socialistas e socialdemocratas o processo político seguirá curso errático e tenderá a se inclinar em sentido não democrático.

Agora, é preciso esperar o fechamento completo das urnas, o desfecho dos questionamentos judiciais e a posse do novo presidente.

Bolsonaro está obrigado a telefonar para Biden e lhe desejar sorte. O presidente brasileiro, porém, não é dado a tais cordialidades, é mais tosco e bruto. Fará algo protocolar, mas por baixo do pano deverá mergulhar na nostalgia de um tempo em que podia se vangloriar de ser “amigo de Trump”.

Marco Aurélio Nogueira: Ainda o futuro

Difícil voltar ao que havia antes. Mas não sabemos bem o que virá nem o que queremos

A notícia de que uma segunda onda de disseminação do coronavírus atingiu diversos países europeus dramatizou a questão que nos perturba desde o início do ano: que futuro teremos? Em que medida ele será afetado pelas medidas que acompanharam a marcha da covid-19 pelo mundo? Quando virão as vacinas e que efeitos terão?

No Brasil, em particular, tudo ganha maior proporção, dado o caráter atrabiliário e anticientífico do presidente da República. Seus esgares ideológicos sugerem uma preferência explícita pela morte e pelo descaso, menosprezam vacinas e põem planos eleitorais à frente de providências médicas e sanitárias. Colidem com o bom senso e a responsabilidade. Embaçam ainda mais o futuro.

Não restam dúvidas de que a vida já sofre mudanças importantes. Estamos sendo obrigados a alterar hábitos e comportamentos às pressas, sem o devido processamento mental, prático e organizacional. Em dez meses vivemos como se houvessem transcorrido vários anos. Pulamos do mundo físico, material, analógico para o mundo digital. A casa passou a ser refúgio valorizado e os filhos, acompanhados mais de perto. O delivery aumentou e novas atividades produtivas brotaram. A mal chamada “uberização” invadiu setores bem estruturados.

Ingressamos com vigor no teletrabalho. A flexibilidade de horários articula-se com maiores doses de informalidade. Novos padrões infiltraram-se inapelavelmente na vida cotidiana, com vantagens e desvantagens: menos movimentação e deslocamentos, mas mais percepção de que se trabalha 24 horas por dia, de que ficamos mais dependentes de celulares e computadores, mais estressados e angustiados. A torrente de informações que desaba sobre nós provoca pasmo e confusão. A informalização crescente desprotege, causa insegurança e medo.

Tudo, porém, é seletivo e tem um claro corte de classe: as maiorias sofrem para se adaptar, ficam desempregadas com facilidade e sentem na pele a corrosão da renda. Cada passo no processo de digitalização produz uma modificação no plano do trabalho. Há mais produtividade e a mão de obra passa a ser substituída com rapidez. Máquinas de inteligência artificial deslocam os humanos, competem com eles, terminam por vencê-los. A obsolescência surge em cada curva da estrada. A exigência de qualificação torna-se a porta de entrada do mundo do emprego, que, no Brasil, paga alto preço pela baixa qualidade do sistema educacional. A nova economia pede a incorporação de recursos técnicos e intelectuais de novo tipo, cria exigências atitudinais e de formação continuada. A maioria da população está longe disso. Tudo é arrastado pela voracidade do mercado. A “desregulamentação” é do tipo arrasa-quarteirão: desmonta o que existia e de algum modo protegia.

Difícil imaginar que possamos voltar ao que havia antes. Estamos amarrados a um presente que se modifica incessantemente sem que consigamos atravessar a névoa que embaça o futuro.

Não se trata de uma “nova normalidade”. Mudanças socioculturais transcorrem quase sempre em silêncio, de modo molecular, e nos espasmos de seus fluxos vão se impondo aos indivíduos, convencendo-os de que é preciso adotar novos hábitos e valores. Mesmo quando há uma metamorfose social não há modificações repentinas. Não serão os condicionantes da covid, nem o modo como a pandemia está sendo administrada, que farão a vida ser virada de ponta-cabeça num átimo. Os efeitos dos vigorosos processos em curso amadurecerão aos poucos, em decantação. Com mais sofrimento que prazer.

Porque a política está congelada no tempo. Os partidos continuam aprisionados à mesmice. No Brasil, são desafiados pelos movimentos de renovação política, que fazem intenso trabalho pedagógico. Há protestos variados pelo mundo, mais lutas contra o racismo, a discriminação, a violência policial. A agenda eleitoral permanece ativa, a defesa da democracia agrega vozes, formando uma retórica de indignação que poucos resultados produz. Os governos continuam inoperantes, líderes “populistas” seguem se multiplicando, sem que a política consiga confrontá-los. A situação é terrível para os partidos mais à esquerda, que sofrem por estar numa posição antissistêmica sem terem uma ideia clara de sistema alternativo e sem terem, também, sustentação social consistente, o que decorre da desconstrução a que está submetida a estrutura de classes.

Ainda não se pôs em movimento uma política dedicada a pensar o futuro. Sem ela ficamos às cegas, agarrados às nossas fantasias, aos nossos fantasmas, às narrativas impulsionadas pelas redes.

Não sabemos bem o que virá pela frente, nem o que queremos. Talvez consigamos deslindar o que não desejamos: o autoritarismo, as discriminações, o racismo, a violência, a insegurança. Mas a forma do futuro permanece imprecisa, uma esfinge perturbadora. E assim permanecerá enquanto não surgir uma proposição política democrática que organize o presente e elabore uma carta de navegação que nos una e nos leve ao futuro.

*Professor titular de teoria política da UNESP

Marco Aurélio Nogueira: Sangrar sem esmorecer

Resistir significa antes de tudo não perder a trincheira do diálogo… Para unir as forças

Estamos carentes de uma explicação abrangente da sociedade atual.

Para desafios complexos uma teoria da complexidade é indispensável. Precisamos infletir sobre o todo, abraçá-lo. Mas os paradigmas vigentes são a hiperespecialização, de um lado, e o fanatismo negacionista, de outro. Ambas as vertentes desarmam o pensamento crítico, levando a que se vejam paisagens na neblina, pedaços imprecisos do real.

Parte importante da dificuldade se deve a estarmos numa megatransição, saindo da vida apoiada em instituições estáveis e em rotinas disciplinares bem estabelecidas – na família, na escola, no trabalho – para uma a vida mais líquida, veloz, instável, sobrecarregada de riscos e incertezas, na qual “tudo o que é sólido se dissolve no ar” em questão de dias.

Achar que éramos felizes antes é uma nostalgia paralisante. Não viveremos mais como nossos pais, se é que algum dia vivemos. Continuaremos a repetir alguns de seus hábitos e atitudes, a ser influenciados por sua convivência e por sua memória, mas o futuro seguirá outros caminhos.

A megatransição subverte o modo como trabalhamos e vivemos, como nos relacionamos, nos organizamos e fazemos política, como pensamos e estudamos. Inutiliza os mapas antigos, os discursos codificados, as práticas cristalizadas. Mas no dia a dia tendemos a buscar refúgio naquilo que conhecemos e terminamos por não saber em que terreno pisamos. Fugimos da realidade que não compreendemos. O negacionismo é parte disso, impulsionado pela ignorância anticientífica.

Explicações simplistas, “analógicas”, orientadas por doutrinas congeladas, colidem com a complexidade do real, mas nem por isso são abandonadas. Funcionam como fotos em preto e branco num ambiente multicolorido.

As dificuldades inerentes a essa transição – adaptação, insegurança, assimilação – combinam-se com crises desastrosas, que se interpenetram e ampliam a crise do modo de produção capitalista. A pandemia explicitou uma crise sanitária de vastas proporções. Há a crise do emprego e do trabalho, que desestrutura, desprotege e rouba identidades, embaralhando sindicatos e movimentos associativos. A crise climática e ambiental está aí, desafiadora. Há a crise da democracia representativa e dos partidos políticos, que também é uma crise da política. Há uma crise de paradigmas, que nos tira o foco da totalização e nos deixa com mais dificuldades de pensar, de escolher, de explicar o mundo.

No Brasil, o passado lateja forte. O País modernizou-se, mas não o suficiente para se soltar das estruturas tradicionais. Perdemos uma oportunidade durante o ciclo de ouro da social-democracia à brasileira, entre 1995 e 2010. “Passado”, aqui, é uma metáfora com múltiplos significados: a desigualdade, a miséria, a falta de saneamento, o desmatamento selvagem, o sistema escolar ruim, a economia de baixa produtividade, o racismo estrutural, o autoritarismo mal disfarçado, o Estado pouco eficiente, a escassez de estadistas e lideranças democráticas. Tudo isso sustenta o reacionarismo prevalecente.

Temos um governo que fracassa em termos de gestão, mas se apresenta como um porto seguro retórico que ilude e bloqueia o entendimento da realidade. Nega todas as crises, que, se não são por ele provocadas, têm nele um fator de propulsão. Seu plano é criar confusão permanente, dentro e fora do País, intoxicando a população com palavras de ordem grotescamente nacionalistas e assustando investidores.

Desgasta-se, assim, o que há de cultura democrática nos brasileiros, que são desestimulados de participar civicamente da vida coletiva. Uma imagem de País vai pelo ralo.