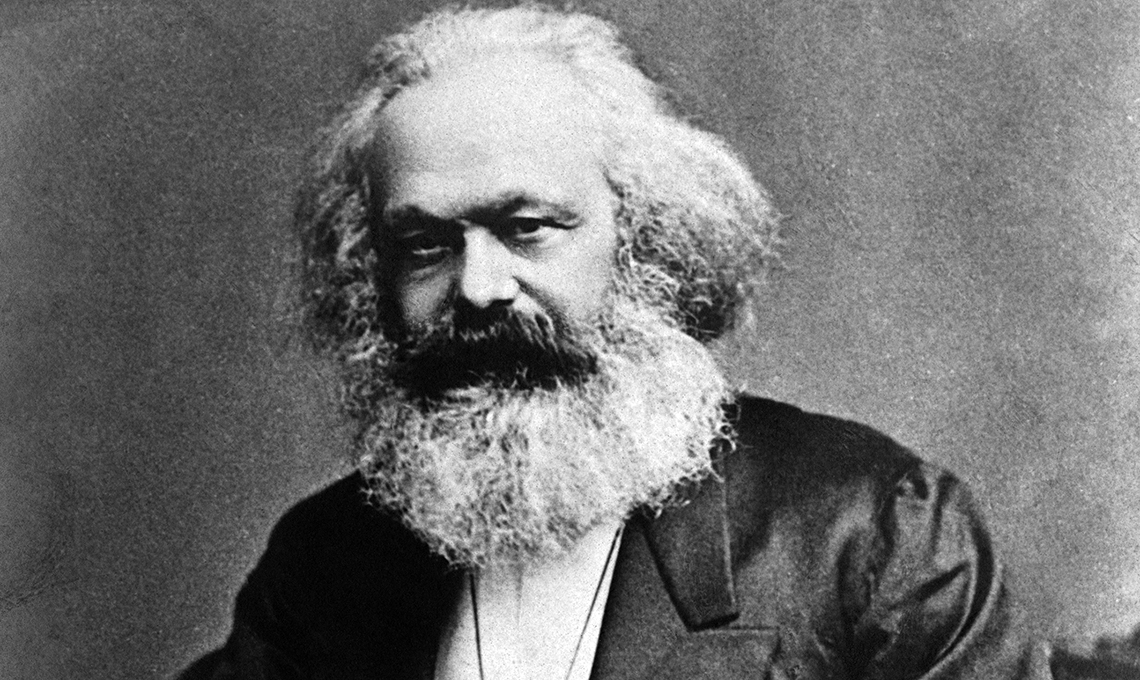

Karl Marx

Nas entrelinhas: Quando a história se repete como um factoide irresponsável

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

As melhores reportagens políticas sobre momentos decisivos da história muitas vezes estão nos livros e não, necessariamente, nos jornais e revistas da época. É o caso, por exemplo, de Renúncia de Jânio — um depoimento, do jornalista Carlos Castello Branco, que foi referência do jornalismo político para minha geração por suas colunas durante o regime militar, no antigo Jornal do Brasil, apesar da censura prévia imposta pelo Ato Institucional nº 5. O livro mostra como uma intriga envolvendo o presidente da República e o governador carioca Carlos Lacerda, nos bastidores do Palácio do Planalto, deu início à crise política que levou Jânio Quadros à renúncia. Seus desdobramentos resultaram em 20 anos de ditadura.

Outra obra desse naipe é Cinco dias em Londres, de John Lukacs, que narra os bastidores do Gabinete de Guerra britânico, de 24 ao dia 28 de maio de 1940, quando Winston Churchill travou uma dura luta política com o Lorde Halifax para convencer seus integrantes a não fazerem um acordo de paz com Hitler. A resistência de Winston Churchill a um acordo da Inglaterra com a Alemanha evitou um desastre. O livro conta em detalhes a entrega do cargo a Churchill por Neville Chamberlain e revela a desconfiança do governo inglês, do presidente norte-americano Franklin Roosevelt e do próprio povo inglês, além da imprensa e dos aliados em relação a Churchill, homem confiável, íntegro e respeitado, porém alcoólatra e um pouco velho para o desafio da guerra.

Entretanto, a melhor reportagem política já escrita talvez seja o 18 Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx. Publicado em 1852, o texto descreve um golpe de Estado recém-ocorrido na França. Carlos Luís Napoleão Bonaparte, eleito presidente do país em 1848, resolveu impor uma ditadura três anos depois. Essa repetição de Napoleões no poder levou Marx a cunhar uma frase famosa, muito repetida pelos políticos, às vezes sem saber quem é seu verdadeiro autor: “Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”.

O título do livro é inspirado no golpe de estado de Napoleão Bonaparte, em 9 de novembro de 1799, com o qual se tornou cônsul da França, antes de se autoproclamar imperador. No calendário da Revolução Francesa de 1789, essa data correspondia ao dia 18 do mês de brumário. Marx mostra que o golpe dado por Napoleão III era apenas uma cópia daquele que fora dado antes por seu tio. A data escolhida para o golpe foi 2 de dezembro de 1851, aniversário de 47 anos da coroação de seu tio como imperador da França. Nessa obra, Marx conclui que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”.

Farsa ou tragédia

Ontem, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Pediu a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas, com base no relatório elaborado por uma consultoria privada, que alega que as urnas anteriores ao modelo 2020, cerca de 60% do total utilizado nas eleições, têm um número de série único, quando, na opinião da consultoria, deveriam apresentar um número individualizado, porque somente assim, afirma o relatório, seria possível fazer uma auditagem. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, de pronto pediu ao PL que aditasse ao requerimento o pedido de invalidação também dos votos do primeiro turno, que utilizaram as mesmas urnas, no prazo de 24 horas.

É óbvio que o pedido do PL faz parte de uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que incentiva os protestos contra o resultado da eleição e a favor de intervenção militar para se manter no poder. O pedido não tem a menor chance de ser aceito pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, apenas cria um factoide político que serve para a agitação golpista de extrema-direita à porta dos quartéis. O relatório é uma farsa montada para tumultuar a transição. Além disso, serve de cortina de fumaça para o estelionato eleitoral praticado pelo atual governo, cujo rombo nas contas públicas está colocando em risco o funcionamento dos serviços básicos da administração federal, da vacinação à emissão de passaportes.

O relatório é uma farsa, como foi o Plano Cohen, um relatório de inteligência segundo o qual os comunistas pretenderiam tomar o poder, incendiar prédios públicos, promover fuzilamentos, greve geral, saques e desordem. O documento circulou pelos quarteis em 1937 e serviu de pretexto para Getúlio Vargas dar um golpe de estado e permanecer no poder. O Plano Cohen foi arquitetado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho, organizador das milícias da Ação Integralista Brasileira e lotado no setor de inteligência do Estado-Maior do Exército. No dia 1º de outubro, a Câmara Federal aprovaria, por 138 votos a 52, a implantação do estado de guerra. No dia 10 de novembro, Getúlio anunciaria ao país e ao mundo a instituição do Estado Novo. Só em 1945 os brasileiros saberiam que o Plano Cohen não havia passado de uma grosseira falsificação. Mourão Filho, promovido a general, anos mais tarde, deflagraria o golpe militar de 1964.

Nelson Paes Leme: A velha ‘esquerda’ e a nova ‘direita’

Como ser contra ou a favor de algo (o comunismo) que a História Universal já enterrou de vez desde o século passado?

Pela primeira vez, em muitos anos, está exposta uma polarização entre conceitos científico-políticos ultrapassados na história mas que no Brasil de hoje têm grande atualidade. Aliás, a mídia e até alguns setores da academia têm insistido nesse falso dilema: o confronto entre “esquerda” e “direita” mundo afora. O capitalismo globalizado de blocos econômicos e as perplexidades ambientais decisivas de sobrevivência da espécie e da biosfera não comportam mais esse tipo de dicotomia jurássica e já tornaram esses conceitos totalmente ultrapassados e sem qualquer sentido científico. Principalmente com o fim da Guerra Fria no apagar das luzes do século passado e a entrada da China no ranking dos players mais agressivos da nova economia globalizada de mercado. Portanto, falar em venezuelização ou cubanização do Brasil é totalmente descabido.

O Brasil esteve dividido intrinsecamente nesse segundo turno eleitoral, mas por motivos completamente diversos: um Estado gigantesco, continental, tributária e federativamente inadministrável, que tem resultado numa péssima distribuição de renda e serviços essenciais à população e na rapinagem que tomou conta desse verdadeiro butim gigante, saqueado permanentemente por uma classe política, constituída, em sua imensa maioria, de vorazes marginais despreparados e despudorados, sem qualquer compromisso ideológico, ainda que com doutrinas e lutas de séculos passados, salvo, naturalmente, as exceções de praxe. Esse é o verdadeiro problema brasileiro.

Nada tem a ver com “esquerda” e “direita”. O que houve foi a saturação com o modelo de democracia que viemos praticando desde a edição da Constituição congressual de 1988. Ledo e perigoso equívoco de quem desavisadamente envereda por essas sendas dúbias de “esquerda” e “direita”. Muitos “progressistas” votaram no candidato soi-disant de “direita”. Basta verificar como seu índice de rejeição despencou na reta final.

Quem venceu estas eleições plebiscitárias, especialmente para o Executivo central do país, não foi a “direita” ou a “esquerda”, mas o voto de protesto de uma população exausta de tanta ignomínia na política. O voto revoltado. O voto indignado a exigir mudanças estruturais profundas. O candidato vencedor representa predominantemente esse voto, em que pese o decisivo apoio dos “anticomunistas”.

Ora, só existe uma visão política mais atrasada do que ser “comunista” a essa altura do desaparecimento da luta de classes e da revolução proletária a nível global: é ser “anticomunista”. Como ser contra ou a favor de algo que a História Universal já enterrou de vez desde o século passado? Com o avanço da Revolução Técnico-Científica e as ferramentas de pesquisa que a internet nos proporciona, qualquer criança hoje pode identificar na Assembleia Francesa dos jacobinos e girondinos a origem dos termos “esquerda” e “direita”, transportados para a Rússia revolucionária de 1917 dos mencheviques e bolcheviques.

Hoje, com a globalização dos mercados e a substituição das ideologias pelas hegemonias de blocos, perderam totalmente o sentido. Até porque a China dita “comunista” já se tornou o maior capitalismo globalizado do planeta, segundo estudo sério do FMI reproduzido na revista “Exame” em 2017. Enquanto isso, o ainda candidato, hoje eleito, fazia uma visita ao Extremo Oriente e ignorava solenemente a existência da China Continental, visitando apenas Taiwan. Um equívoco histórico certamente.

Não é muito diferente dessa “direita” a mentalidade de certa “esquerda” bolivarianista, representada pelo candidato do PT derrotado. Ainda crê em inserir o Brasil —que o mesmo estudo do FMI coloca em quinto lugar no ranking dos maiores capitalismos até meados deste século, atrás da própria China, da Índia, dos EUA e da Indonésia, nessa ordem —como líder de um suposto movimento “socialista” na América Latina. E falam sério, em calorosos debates no Fórum de São Paulo, uma das maiores asneiras intelectuais da atualidade. Pois o candidato do lulopetismo de cooptação e favores antirrepublicanos crê piamente que o Brasil possa vir a se tornar uma grande Venezuela.

É a nova “direita” versus a velha “esquerda”. E la nave va...

*Nelson Paes Leme é cientista político

O Estado de S. Paulo: Cientista político narra a vida de Karl Marx em três volumes

O colossal 'Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna' chega ao Brasil pela Boitempo

Marcelo Godoy, de O Estado de S.Paulo/Aliás

Biógrafos não devem ter a ilusão de contar a história completa de uma vida, algo impossível de se conhecer na plenitude. Seu desafio será mais intenso quanto maiores forem as rupturas e as ações possíveis em uma existência, observada em meio ao tempo e às relações sociais e espaciais. O cientista político Michael Heinrich decidiu escrever sobre a vida de Karl Marx. Pode-se imaginar o tamanho da tarefa pelas dimensões do personagem.

Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, cujo primeiro dos três volumes a Boitempo publica, pretende representar todo um programa, cumprido pelo autor, sobre o ofício do biógrafo e a finalidade desse tipo de obra. O desafio assumido por Heinrich é o mesmo de todos os seus colegas.

No ensaio A Ilusão Biográfica, Pierre Bourdieu atacava a reconstrução do biografado por meio de um “artefato socialmente irrepreensível, que é a história da vida”. É conhecida a conclusão de Bourdieu: “Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um sujeito, cuja constância não é senão aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto do metrô sem levar em conta a estrutura da rede”.

Absurdo seria também tratar a vida como se fosse condicionada por um fim último desde o início. Essa perspectiva teleológica é comum tanto aos que consideram o percurso do homem como resultante do espírito do tempo quanto às biografias beletristas que pretendem desvendar a essência de personagens, seus fracassos e sucessos, valendo-se de consultas a psicanalistas ou da revelação proporcionada por anedotas, episódios que explicariam o biografado. Em jargão jornalístico, essas obras estariam no terreno da cascata, da história turbinada pelo autor. A restrição às biografias se completava com um determinismo estrutural que – diz Heinrich – não dava “espaço à ação individual fora dos sujeitos coletivos de classe e partido”.

A resposta a essas críticas deve levar ao reconhecimento do valor epistemológico das biografias, caminho trilhado por autores como o historiador francês Jacques Le Goff, cujo São Luís marcou a revalorização do gênero. É sobre esse trajeto que Heinrich construiu sua obra.

Por muito tempo se pensou que os historiadores fossem juízes dos infernos, capazes de distribuir elogios ou vitupérios aos mortos. Assim Marx pôde ser para o anticomunista o responsável pelos crimes de Stalin ou, nas visões hagiográficas, o profeta da emancipação humana. A figura do biógrafo, portanto, não pode ser desprezada. Heinrich é ligado aos pesquisadores responsáveis pela Marx-Engels Gesamtausgabe-2 (Mega-2), as obras completas de Marx e Engels. Desde 1975, publicaram 65 volumes – e devem chegar a 114. Logo no começo do livro diz que Marx não será posto em pedestal, tampouco condenado. E se propõe a analisar o processo histórico em que ele se desenvolveu como “pessoa, teórico, político e revolucionário”, produto da ruptura de duas épocas. Alguém que tivesse nascido 150 anos antes dele não reconheceria o mundo moderno. O mesmo não valeria para Marx. Para Heinrich, ele era de um tempo cujas condições fundamentais não se diferenciam do presente, o que garante atualidade ao pensador.

Não significa, porém, que a obra marxiana promova discussões atemporais sobre ideias fundamentais. Marx intervém nos debates políticos de seu tempo, e a reconstrução detalhada deles ocupa boa parte da biografia. Vemos ali as transformações de Trier, a cidade natal do pensador, e da região do Reno, com o domínio prussiano. Ali estão as tensões entre liberais e conservadores assim como o antissemitismo que levou os pais de Marx a se converterem ao protestantismo.

É sobre a família, a infância e a juventude de Marx – mas não sobre o que se convencionou chamar de “jovem Marx”, com os temas do humanismo e da alienação que ocuparam filósofos como o húngaro Georg Lukács – que o primeiro volume da obra de Heinrich se debruça. Cartas, exames escolares, relatos e documentos ajudam a rever a vida do pensador e seu desenvolvimento, desde o ginásio até a conclusão da tese de doutorado. É o período em que ele se casa com Jenny Westphalen e toma contato com A Ciência da Lógica, de G. W. F. Hegel – a recepção de suas ideias também é abordada por Heinrich. É aí que surge com toda força o debate religioso ligado à política do estado prussiano. Aparece o espírito hegeliano, que mais do que uma faculdade, é algo ativo que estabelece relações cuja essência é a liberdade – por meio da observação sensível na arte, da representação na religião e do pensar conceituante na filosofia. O leitor da biografia vai acompanhar a relação entre filosofia e religião em Hegel, no contexto da crítica da última, e a evolução do conceito da autoconsciência (Selbstbewusstsein) de Hegel a Bruno Bauer.

Então amigo de Marx, Bauer achava que a colisão entre Igreja e ciência desencadearia uma crise política e social de dimensões históricas. Na mesma época, em sua tese de doutorado, Marx escreveu sobre a contradição entre essência e existência, entre forma e matéria. Ali ainda Marx analisa as provas da existência de Deus. Primeiro, a ontológica. “As provas da existência de Deus não passam de provas da existência da autoconsciência humana essencial (...). Que ser tem existência imediata ao ser pensado? A autoconsciência. Nesse sentido, todas as provas da existência de Deus são provas de sua não existência, refutações de todas as representações de Deus.”

Marx começava, do idealismo, a rumar ao materialismo. Quatro anos depois, já rompido com Bauer, escreveria com Engels em A Sagrada Família: “O humanismo real não tem, na Alemanha, inimigo mais perigoso do que o espiritualismo – ou idealismo especulativo – que, no lugar do ser humano individual e verdadeiro, coloca a autoconsciência ou o espírito e ensina conforme o evangelista: O espírito é quem vivifica, a carne não presta”. Por fim, Heinrich é implacável com várias biografias de Marx e suas invencionices e lacunas. Seu trabalho não é a mera reprodução objetiva dos acontecimentos da vida do personagem, mas uma representação em perspectiva. O rigor com as fontes e a disciplina do autor impressionam. Se não há como escapar do acontecer da tradição, Heinrich não abdica de modificá-la e recriá-la sob as condições de compreensão de nosso tempo. Tem a consciência de que uma biografia definitiva de Marx não existirá, pois cada geração, como diz, “a partir de condições históricas transformadas, desenvolverá uma nova perspectiva em relação à vida e à obra de Marx”. E também novas biografias.

O 'velho' Karl Marx

Exilado na Inglaterra desde 1849, o filósofo Karl Marx era em 1881 uma personalidade cujas intenções e ideias eram vistas com desconfiança pelos governos da Europa. Ele era para a Scotland Yard o “famigerado agitador alemão, propugnador de princípios comunistas que não havia sido leal nem a seu rei nem a seu país”. Era na imprensa chamado de “doutor do terror vermelho.” Os dois últimos anos da vida do pensador são o objeto da obra O Velho Marx, do filósofo italiano Marcello Musto, que também se vale do material inédito da Mega-2, as obras completas de Marx e Engels, para surpreender um Marx às voltas com a antropologia, a matemática, os povos coloniais e as possibilidades do movimento revolucionário na Rússia.

Debruçado sobre o cálculo diferencial e a função derivada, Marx se distraía de outras tarefas. A atenção multidisciplinar o levava à uma série de estudos, como as investigações antropológicas de Lewis Henry Morgan sobre estruturas sociais de populações primitivas. É neste Marx distante da ortodoxia que caracterizou muitos de seus seguidores no século 20 que Musto joga luz. Um Marx que, ao tratar da terra comunal na Rússia, surpreende ao mostrar as possibilidades de a revolução chegar àquele país sem que os efeitos do capitalismo se impusessem à propriedade no campo.

Seu último ano foi dedicado a superar as tragédias familiares – a perda da mulher e da filha mais velha – em meio à luta contra a doença. É este o contexto de sua viagem à Argélia. Por fim, Marx nunca se preocupou em responder aos detratores, dentro e fora do movimento socialista. “Se fosse responder a tudo o que foi dito e escrito sobre mim teria de contratar 20 secretárias.” Musto mostra que ele precisaria de muito mais para se defender dos áulicos. Diante de escritos dos que tentavam bajulá-lo sem conhecer suas ideias, Marx escreveu: “Tudo o que sei é que não sou marxista”.

Marcos Troyjo: Karl Marx em Pequim?

Reverência dos chineses a filósofo contraria seguimento de princípios na economia e no regime

No último sábado, 5 de maio, ao lado da foice e do martelo na parede de fundo do Grande Salão do Povo em Pequim, fulgurava o rosto de Karl Marx numa sessão especial do Parlamento Chinês em homenagem aos 200 anos de nascimento do filósofo alemão.

Naquela semana, também foi desvelada, em Trier, cidade natal do autor de “O Capital” na Alemanha, uma escultura em bronze de 4,4 metros de Marx. Detalhe: a estátua foi um presente do governo chinês.

Essa reverência dos chineses à figura de Marx é intrigante. Será que entendem ser a adoção de princípios formulados e prescritos por Marx o segredo para a arremetida chinesa à atual condição de superpotência econômica global? Haveria na produção conceitual de Marx a chave do segredo do sucesso não apenas da China, mas de outras economias em desenvolvimento?

A resposta mais correta é um absoluto não. E isso começa pelo próprio acervo de diagnósticos característicos da interpretação marxista. Como é de notório conhecimento, em sua interpretação da dinâmica capitalista, Marx previa que uma revolução proletária se daria primeiramente nos países de Industrialização avançada. Nelas, teriam desaparecido por completo resquícios da sociedade feudal ou de períodos em que a atividade laboral ainda estivesse vinculada a modos de produção mais artesanais.

Ora, a China de 1949, ano da Revolução Maoísta, é uma polifônica confusão entre o legado de uma estrutura feudal arquitetada ainda em suporte ao regime das dinastias imperiais e uma ética fortemente delineada pela influência onipresente do confucionismo.

A realidade chinesa jamais se conformaria como caso típico de sociedade madura a uma revolução socialista como vislumbrada pelo “materialismo científico”. No limite, seria uma impostura defender que na China imediatamente pré-Mao antagonizavam-se uma burguesia funcional e ciosa de seus interesse e um imenso contingente de trabalhadores organizados a pegar em armas de modo a catalisar a revolução.

Aliás, ainda que se possam encontrar paralelos entre a formação do Partido Comunista Chinês e as receitas conceituais marxistas de ditadura do proletariado, não há nada da experiência concreta chinesa de 1949 a 1978 que credite o período como de avanço econômico e social.

Numa palavra, nos trinta anos de autocracia chinesa que se seguiram à conquista do poder pelo grupo de Mao, a China não estava indo a lugar algum. Seus esquemas de planejamento e coletivismo, na agricultura e na indústria, são de um fracasso retumbante.

Sua orientação de política externa e comercial, numa confusa mistura de autarquia como método e autossuficiência como objetivo, apenas insularizaram ainda mais a China. E a aventura da Revolução Cultural, com seus múltiplos crimes, é de um assombro monstruoso.

Interessante notar que é apenas quando a China se afasta de muitas das posologias marxistas no fim dos anos setenta —com uma política de abertura para o mundo, reconhecimento da propriedade privada e do direto de enriquecer, e ampliação de práticas econômicas concorrenciais— que o país consegue alçar os primeiros voos de sua vertiginosa arremetida. Para tanto, contribui também uma série de estratégias que nada guardam de relação com postulados marxistas.

Muito do êxito chinês nessas últimas quatro décadas não se conseguiu com o distanciamento do núcleo das economias capitalistas centrais. Bem ao contrário, foi com o incremento do acesso chinês a esses mercados, mediante a outorga que EUA e Europa ofereceram a exportações chinesas como oriundas de nação mais favorecida, que o país logrou alcançar o presente ranking de maior nação comerciante do planeta. Além disso, por anos a fio os chineses mantiveram artificialmente achatados os salários —como fatia do PIB— de modo a acrescentar ainda mais atratividade a suas exportações.

Ainda, ao contrário que sugeria Marx, a China coibiu —e continua a coibir— a associação independente de trabalhadores por meio de sindicatos. E o sistema de gestão do Partido Comunista nada tem que ver com uma expressão “administrativa” da representação dos trabalhadores. Trata-se muito mais de estrutura assemelhada à burocracia meritocrática e funcional do mandarinato das dinastias imperiais.

O perfil contemporâneo da China é ainda mais distante de preceitos marxistas. Xi Jinping é hoje o principal defensor da globalização econômica. A China é um país com imensas diferenças sociais, que conta com o maior número de indivíduos milionários e, levando em conta as mulheres super-ricas, é a nação com mais bilionárias.

China ostentação

Quanto à presença do Estado na economia, que Marx também desejava crescente, vale salientar que hoje o contingente chinês de população economicamente ativa empregado no setor público é metade daquele que observamos na —supostamente capitalista— França.

E a carga tributária na China representa apenas 18% do PIB, essencialmente a metade do que pagamos num país —nominalmente— de livre mercado como o Brasil. Ademais, a quase totalidade das universidades na China é governamental, mas praticamente inexiste o ensino gratuito. Todos têm que pagar.

Nada ilustra tão bem como a China se distanciou das ideias marxistas do que uma adaptação de frase encontrada no “Manifesto do Partido Comunista”. Ao comentar o desencadeamento vigoroso das forças produtivas do capitalismo, Marx indicava que “as mercadorias baratas são a artilharia pesada com que se derruba todas as Muralhas Chinesas”.

Na verdade, nestas últimas quatro décadas, foram as mercadorias baratas chinesas que abalaram as estruturas dos mercados ocidentais e produziram uma das mais estonteantes ascensões da história econômica mundial.

* Marcos Troyjo é diplomata, economista e cientista social, é diretor do BRICLab da Universidade Columbia

João Pereira Coutinho: Profetas da desgraça

Nos 200 anos do nascimento de Marx, um homem livre não precisa de falsos profetas

Karl Marx nasceu 200 anos atrás e ainda não morreu. Eis, em resumo, a tese da efeméride. Lemos ensaios, de esquerda ou de direita, e todos parecem convergir nesse ponto: hoje, somos filhos de Marx e a sua análise do sistema capitalista não envelheceu uma ruga.

Respeito a sabedoria alheia. Mas desde já confesso a minha incapacidade para avaliar cientificamente Marx. Essa incapacidade não lida apenas com o fato óbvio de Marx ter servido de inspiração para regimes criminosos. Meu problema com Marx é outro: olho para ele como um profeta, não como um filósofo e muito menos como um cientista.

A culpa não é minha. É de Raymond Aron, que dinamitou a ponte marxista para sempre. Mas, antes de Aron, apareceu Adam Smith com uma observação que nunca entrou na cabeça estreita de Marx: a “sociedade comercial” (expressão de Smith), antes de ser o mais eficaz mecanismo de produção de riqueza que a humanidade já conheceu, começa por ser uma resposta à própria natureza humana.

Existe nos seres humanos uma propensão para “negociar, permutar ou trocar uma coisa por outra” de forma a “melhorarem a sua condição”.

Naturalmente que esse “sistema de liberdade natural” (outra expressão de Smith) pode ser subvertido e corrompido —basta olhar ao redor. Mas os abusos do sistema não provam a iniquidade desse sistema; provam, apenas, a iniquidade de vários agentes do sistema, para os quais devem existir leis gerais e punições exemplares.

Marx nunca entendeu essa necessidade básica da nossa natureza comum. Mas entendeu outra necessidade, provavelmente mais forte: somos seres religiosos por definição. O que significa que o declínio da fé tradicional deve ser compensado por outra fé —ou, como diria Raymond Aron, por uma “religião secular”.

Lemos os textos de Marx e é impossível não vislumbrar na prosa uma espécie de mimetismo teológico da mensagem judaico-cristã.

Primeiro, a condenação de um mundo corrupto, onde o pecado original é substituído pela exploração capitalista sob a forma da mais-valia.

Depois, a certeza milenarista de que esse mundo alienante irá soçobrar sob o peso das suas próprias contradições.

Finalmente, a adoração do proletariado como rosto do messianismo redentor.

O apelo de Marx é religioso, não racional. Com uma vantagem sobre as religiões tradicionais: o paraíso será na Terra, não no distante reino dos céus. Como resistir a essa profecia?

Muitos não resistiram —e Lênin, a partir dos textos sacros, ergueu a primeira igreja. Outras se sucederam —com as suas liturgias, heresias e fogueiras.

Mas a derrota do marxismo não se explica apenas pelos trágicos resultados. Nos países realmente capitalistas, onde Marx antecipava o início da revolução, o proletariado preferiu um papel mais modesto no grande drama da humanidade. Para que destruir o sistema quando era possível se beneficiar dele?

A social-democracia respondeu à pergunta, chamando os trabalhadores para o jogo democrático; ampliando o papel do Estado nas áreas sociais; e redistribuindo a riqueza disponível.

O proletariado de Marx só existiu na imaginação dele. Na realidade, o que existiu foi uma classe de escravos nas “democracias populares” —e uma nova classe burguesa nas democracias liberais.

Aliás, se dúvidas houvesse, bastaria citar outra efeméride do ano corrente. Falo do Maio de 68. Ou, como defende Mitchell Abidor, dos vários maios de 68.

Em artigo para o jornal The New York Times, Abidor relata a sua experiência como autor de uma história oral sobre o período. Entrevistou todos os atores principais: trabalhadores, estudantes, agricultores. E concluiu que todos desejavam coisas diferentes.

Os estudantes, com o mesmo fervor religioso dos marxistas, desejavam a reinvenção do mundo em termos vagos, delirantes, violentos.

Os trabalhadores que Abidor escutou desejavam “o pão e a manteiga”: as coisas tangíveis que permitem a cada um “melhorar a sua condição”.

Como afirma uma das trabalhadoras fabris que o autor entrevistou, era doloroso ver os estudantes a incendiar carros quando o verdadeiro “proletariado” sabia que eram precisas muitas horas de sacrifícios para comprar um.

Nos 200 anos do nascimento de Marx e nos 50 anos do Maio de 68, talvez a conclusão seja a mesma: um homem livre não precisa de falsos profetas. Apenas de lucidez e coragem para enfrentar e reformar o mundo sem esperar o paraíso na Terra.

* João Pereira Coutinho é escritor português e doutor em ciência política.

Fernando Henrique Cardoso: O algoritmo da política mudou

As propostas para o futuro devem olhar as necessidades concretas das pessoas

A eleição de Donald Trump confirma o que já se pressentia. Na França, mesmo sem vencer, é provável que Marine Le Pen aumente sua votação. Será o temível “direita volver”? Sim e não.

É indiscutível que a onda contemporânea é de rechaço aos “males da globalização”. Os que simbolicamente representam a “globalização feliz”, na expressão do sociólogo Pascal Perrineau, estão colhendo o repúdio dos deserdados dela. Mas isso é só parte da história. Ao mesmo tempo a sociedade está refazendo liames de solidariedade e definindo formas de comportamento orientadas por valores que se afastam do padrão anterior. As razões desse sacolejar não podem ser reduzidas às consequências, negativas para alguns, da integração global dos mercados, da alta produtividade das novas tecnologias e do consequente drama do desemprego.

Nossos modelos mentais se formaram, a partir do século 19, de modo pós-iluminista: menos do que a razão, contariam os interesses. Estes, desigualmente distribuídos graças às heranças das famílias e às regras de êxito nos mercados, davam sustentação mais ou menos sólida aos laços de classe, que se espelhavam em ideologias. Foi esse mundo que Karl Marx levou ao extremo ao definir a luta de classes como o “motor da História”.

A partir daí, aproveitando resquícios da Revolução Francesa, podiam-se classificar as posições políticas entre esquerda e direita e um centro “amorfo”, ou, como o qualificou Maurice Duverger, um pântano eterno. Por quê?

Porque o proletariado e seus aliados simbolicamente eram a “esquerda” revolucionária (posição na Assembleia Nacional onde tomavam assento os militantes mais ardorosos) e se contraporiam à burguesia, que defendia os interesses de conservação da ordem (a “direita”).

Esse mundo se transformou profundamente. Novas formas de produzir, com a disseminação das inovações tecnológicas da automação, miniaturização e, especialmente, comunicação em rede, criaram uma economia de alta produtividade e baixa empregabilidade, com o encolhimento do setor fabril e a expansão dos serviços. As sociedades capitalistas acrescentaram à estrutura de classes (sem desfazê-las) mecanismos de mobilidade ocupacional e formas de interação e de eventual coesão social, que se fazem e desfazem rapidamente dispensando estruturas organizacionais intermediárias. As pessoas juntam-se e se separam pelas redes intercomunicadas. Estas de tempos em tempos levam à ação coletiva: as paradas, os protestos, as “ondas eleitorais” que se formam independentemente dos partidos políticos. Tudo isso assusta os membros do establishment tanto da esquerda quanto da direita: organizações multinacionais, sindicatos, mídia tradicional, partidos, igrejas, etc., sentem-se inseguros e frequentemente partes deles se voltam “contra tudo isso que está aí”.

Às consequências sensíveis da globalização em momentos de crise (estagnação, deslocalização e desemprego), portanto, se somam também tensões em torno a padrões de comportamento. Há novos parâmetros quanto ao que seja aceitável numa sociedade crescentemente diversa (paradas de orgulho gay, ascensão política de migrantes, presença ativa de minorias, lutas pró-direito de aborto, regulamentação do uso das drogas, etc.). Há também reações tradicionalistas contra todas essas mudanças.

Se a isso somarmos os conflitos pela hegemonia mundial e as ameaças inquietantes do terrorismo, completa-se o quadro no qual, mais que “de direita” (no sentido clássico), as reações são de medo. Refletem o desejo de retorno ao que foi ou se imaginava ter sido bom no passado (“make America great again”) e de proteção e segurança (protecionismo, nacionalismo xenófobo, etc.) diante das ameaças do presente.

O assunto não se esgota, portanto, em dizer: é a direita que está vitoriosa – embora seja. Não é qualquer direita, é a direita do orgulho nacional xenófobo, do fora imigrantes, do protecionismo e do personalismo autoritário, valores em parte compartilhados por certa esquerda. Mais correto diante da vitória de Trump seria repetir Angela Merkel e dizer: nós temos princípios, amamos a liberdade, temos respeito à dignidade humana e à democracia. As regras desta se aplicam a todos, independentemente da cor da pele, da orientação sexual, religiosa ou partidária. Ao mesmo tempo não se devem fechar os olhos às consequências da “globalização assimétrica”, que põe à margem regiões inteiras do mundo e setores internos das sociedades, mesmo das mais prósperas.

Diante das transformações sociais e culturais que estão acontecendo, o pensamento progressista não deve cantar loas à débâcle da globalização, que arrasta com ela os princípios “iluministas”, que Marx acolhia (com a pretensão de superá-los). Tampouco cabe torcer o nariz com repugnância para o que está ocorrendo. O mal-estar precisa ser entendido para se recriar a esperança.

As propostas para o futuro devem olhar as necessidades concretas das pessoas. Foi isso que os “brancos, pobres e pouco educados” (o proletariado...) viram na demagogia de Trump. Não basta denunciá-la como enganosa, embora seja: é preciso escutar o drama dos perdedores, dar-lhes uma resposta efetiva, não fechar os olhos aos efeitos negativos da globalização e, não menos importante, reafirmar ao mesmo tempo os princípios fundamentais da liberdade, da dignidade humana e da igualdade democrática.

Diversamente do progressismo do século 18, centrado no indivíduo, e do século 19, centrado na classe, o atual deve se centrar em pessoas que nascem e vivem “em redes”. Não repudiam o coletivo: querem existir dentro dele mantendo suas autonomias, sua liberdade de escolha.

O algoritmo é outro. Há os interesses, mas os valores também contam.

* Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, foi presidente da República.