intolerância

Patricia Hill Collins: 'Se eu olhasse só o debate nas redes sociais, sairia correndo'

Em 'Interseccionalidade', intelectual americana aponta o diálogo como ferramenta imprescindível para a justiça social

Denise Mota, Folha de S. Paulo

Sair da lógica da destruição do oponente, aprender a ouvir e buscar pontos de encontro possíveis —a reabilitação crítica e atenta do “conversando a gente se entende” (um processo sem dúvida mais lento e menos apetitoso para as redes sociais)— são algumas das ações propostas por Patricia Hill Collins e Sirma Bilge em “Interseccionalidade”, livro que chega ao Brasil, em português.

A partir de suas experiências de vida, ensino e pesquisa —convergentes, mas diferentes— Hill Collins, professora emérita do departamento de sociologia da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e Bilge, professora catedrática no departamento de sociologia da Universidade de Montreal, apresentam os frutos intelectuais do exercício-desafio que se impuseram.

“A execução deste livro implicava trabalhar em meio às diferenças. Logo descobrimos que dialogar é um trabalho árduo”, escreve Hill Collins já no prefácio.

As autoras defendem o diálogo como ferramenta imprescindível para a luta por justiça social e fazem dessa escrita conjunta, portanto, um metalivro. Não só trata da necessidade de contemplar a confluência de realidades para a compreensão do mundo contemporâneo, mas também põe em prática o que apresenta na teoria, em um “convite para adentrar as complexidades da interseccionalidade”, como afirmam.

Das redes sociais à gestão Biden, do pensamento feminista negro brasileiro ao surgimento de novas denominações usadas pelas chamadas minorias nos Estados Unidos, Hill Collins —primeira negra a presidir a Associação Americana de Sociologia e uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro em seu país— deu a seguinte entrevista.

'Interseccionalidade' hoje é dos conceitos mais usados para tentar explicar as várias dimensões da experiência humana. Foi banalizado ou sua popularidade é o que lhe dá maior riqueza? Vejo os dois. O crescente uso da interseccionalidade por pessoas envolvidas em projetos de justiça social é positivo. O termo começou a ser usado nos anos 1990, mas suas ideias têm uma história mais longa. É algo poderoso que une múltiplos projetos de justiça social, especialmente –mas não exclusivamente– os de justiça racial, de gênero, econômica, sexual e ambiental.

Cada um desses projetos usa a interseccionalidade para abastecer suas análises e ações. Nosso atual momento de descolonização global e dessegregação ofereceu oportunidades sem precedentes para que esses projetos considerem como estão inter-relacionados. O poder da ideia de interseccionalidade reside no seu potencial de gerar novas questões, conhecimentos e práticas que impulsionam muitas pessoas para a justiça social.

Ironicamente, a crescente visibilidade e a aparente popularidade desse termo fazem com que surjam novas preocupações. Muitos o usam como substituto para outras palavras como diversidade, equidade e justiça social. A tendência a mencionar interseccionalidade na imprensa de massa ou nas redes sociais sem que se saiba muito sobre o tema em si tanto pode banalizar a riqueza das ideias como reduzir o potencial político desse termo.

Às vezes, com uma compreensão escassa, seja da história da interseccionalidade ou de suas ideias e práticas centrais, essa estratégia permite às pessoas usar a palavra como atalho para propagar argumentos pré-concebidos, e a política pode se encher de usos desse tipo. Entre a direita, a interseccionalidade termina varrida no meio de debates acalorados que condenam movimentos sociais. Entre a esquerda, essa concepção-atalho apresenta uma frente unida idealizada, mais imaginária do que real. A interseccionalidade é bem mais complexa do que esses usos que fazem dela.

No livro, a sra. e Sirma Bilge reforçam a ideia de que, mais do que apontar verdades ou certezas, é um convite a ouvir e dialogar. Se pensarmos no debate atual –especialmente o das redes sociais–, recomendar a escuta é quase revolucionário, contracultural. Se eu só olhasse para o que acontece no debate público nas redes sociais, nos meios de comunicação de massa e na cultura popular nos Estados Unidos, sairia correndo.

O espírito de competição que estimula debates de confrontação cria um clima de vencedores e perdedores em que, em sua pior vertente, os vencedores triunfam ao destruir seus rivais. Debates baseados no confronto divertem, e essa é uma das razões para que sejam tão populares, em transmissões esportivas, programas de culinária, torneios de cachorros.

Quando combinadas com o anonimato das redes, as regras de participação nesses debates agravaram a tendência de vencer custe o que custar. Para algumas pessoas, o anonimato é um convite para dizer tudo o que desejam sem que tenham que prestar contas dos efeitos das suas palavras. Debates em que o outro é visto como oponente, baseados no confronto, e conversas não são a mesma coisa.

Muitas pessoas estão tendo conversas importantes nas redes sociais que não podem ter frente a frente, usando esse mesmo anonimato para proteger ideias e identidades sensíveis e ações políticas. Conversas substantivas, o tipo de diálogo que defendemos em “Interseccionalidade”, podem acontecer nos meios de comunicação, mas só se houver responsabilidade pelas ideias e ações das pessoas, e o compromisso de trabalhar sobre as diferenças a partir da escuta e do aprendizado mútuos.

A interseccionalidade é uma metáfora para um lugar de encontro em que projetos diversos podem se ouvir e, por meio do engajamento intelectual e político, fortalecer iniciativas de justiça social. Projetos interseccionais requerem um processo de engajamento dialógico que vai além dos debates de confrontação. O desejo de resolver um problema social muitas vezes une as pessoas, e o engajamento dialógico pode aprofundar a interseccionalidade.

A cobertura da imprensa sobre os ataques a oito pessoas, em março, por parte de um homem em Atlanta, por exemplo, ilustra o engajamento dialógico em ação. No começo, o episódio foi coberto como um crime de ódio racial praticado por um homem branco, um atirador solitário. Nos dias seguintes, a cobertura passou a pôr o foco no aumento dos crimes de ódio contra asiáticos durante a Covid, e depois nas mulheres asiáticas.

Os ataques aconteceram em spas e impulsionaram análises sobre as oportunidades de trabalho limitadas dadas às imigrantes asiáticas nos Estados Unidos e como imagens de controle sexualizadas aplicadas a elas moldaram o trabalho que faziam. Aplicar lentes de raça, gênero, classe e sexualidade a esse ato de violência produziu um retrato mais completo. Mas, assim como ninguém tinha todas as respostas aqui, ninguém tem todas as respostas dentro da própria interseccionalidade.

Nos Estados Unidos, a expressão 'pessoas de cor' vem ganhando um uso mais amplo do que o que tinha nos anos 1980 –está sendo usada não só por negros mas também por pessoas pertencentes às chamadas minorias em geral (latinos, indígenas, asiáticos). Qual a sua opinião sobre isso? Termos criados de baixo para cima, e que muitas pessoas usam para descrever a si mesmas e suas visões de mundo, podem ser úteis na luta política. Muitos desses grupos que optam por se identificar com o termo “pessoas de cor” fazem isso para deixar claro desde o início quais são suas histórias no grupo e a necessidade de um termo assim.

Negros, latinos, indígenas e asiáticos nos Estados Unidos são frequentemente retratados como minorias que competem entre si. Há uma tendência a ignorar as alianças entre os grupos, e o que dizer das realidades dos indivíduos que pertencem a ambos os grupos. A construção dessa solidariedade através do engajamento dialógico leva tempo. No contexto dos Estados Unidos, do “divide e reinarás”, ter um termo como “pessoas de cor” para descrever um novo grupo, por parte de pessoas que estão nele, pode ser útil. Talvez seja o caso também do surgimento, no ano passado, do termo “bipoc” [sigla para negro, indígena e pessoas de cor, em inglês].

Por outro lado, impor o termo “pessoas de cor” de cima para baixo pode implicar significados totalmente diferentes. Para muitos campi nos Estados Unidos, com um número crescente de afro-americanos, latinos, indígenas, asiático-americanos, muçulmanos e grupos minoritários raciais e étnicos similares entre seus alunos, funcionários e corpo docente, o termo “pessoas de cor” oferece uma maneira útil de categorizar essa população heterogênea.

Esforços similares, para consolidar estudos negros, latinos, asiáticos, indígenas e similares sob o título de estudos étnicos, esse empacotamento tem origem na eficiência institucional mais do que nos próprios grupos. Há afinidades entre eles, mas isso não pode ser atribuído por decreto, senão que deve ser cultivado através do esforço conjunto de aprender com as histórias uns dos outros.

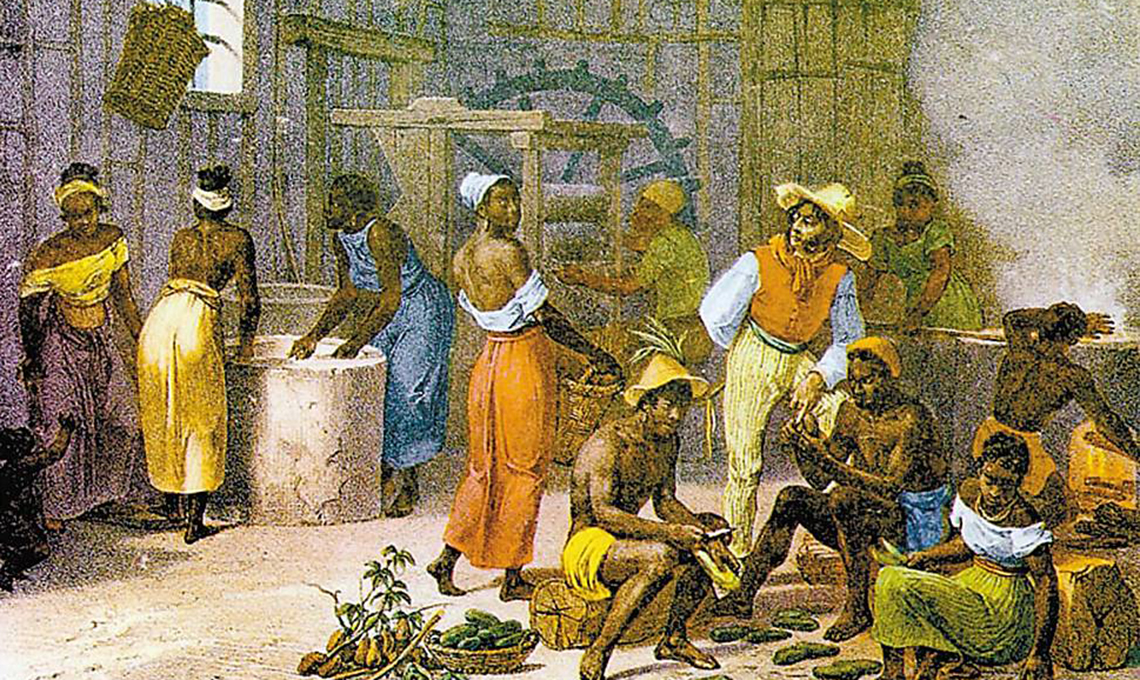

Seu conceito de 'imagens de controle' é rico para pensar sobre a hiperssexualização da mulher negra também no contexto brasileiro. Há muitos paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às imagens de controle hiperssexuais das mulheres negras, de como essas imagens sustentam o racismo e os projetos nacionais de cada país. Em “Pensamento Feminista Negro”, examinei como as imagens de controle constituem um elemento central de relações de poder que se cruzam nos Estados Unidos e que têm efeitos a longo prazo nas vidas das mulheres afro.

Mas quero enfatizar as limitações de qualquer análise sobre isso feitas fundamentalmente nos Estados Unidos e aplicadas de forma acrítica ao Brasil. Busquei engajamento dialógico com os trabalhos de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Nubia Regina Moreira, Lúcia Xavier, Djamila Ribeiro e intelectuais negras ativistas semelhantes numerosas demais para citar. O rico trabalho dessas mulheres estabelece alicerces para conversas includentes entre as fronteiras brasileiras e norte-americanas sobre o significado das conexões entre as imagens de controle da sexualidade das mulheres negras, e raça e racismo.

Essa é uma conversa importante e permanente. As mulheres negras nos dois países compartilham histórias de violência de gênero que fabricaram suas imagens de controle hiperssexualizadas. Há uma ligação entre sexualidade e violência que persiste no presente, continua a moldar comportamentos que afetam as mulheres negras, tais como estupro e ataques sexuais, gestações não desejadas, relegação ao trabalho sexual. Assim como as histórias de escravidão, emancipação e movimentos rumo à participação democrática são diferentes nos dois países, também há contornos e usos distintos das imagens sexualizadas das mulheres negras.

Em segundo lugar, ao passo que Brasil e Estados Unidos têm experiências diferentes em relação às ideologias de que “não existe preconceito racial” e de um racismo explícito baseado na cor, essas duas formas de discriminação usaram imagens de controle semelhantes. O racismo de “não ver a cor, apenas as pessoas” é parte da história nacional brasileira da democracia racial. Nos Estados Unidos, pelo contrário, as políticas que levaram a cor em consideração tornaram a negritude hipervisível e isso serviu de desculpa para as mesmas imagens hiperssexualizadas das mulheres negras que persistiram até meados do século 20.

Como a sra. vê a evolução do feminismo e seus desafios na última década? Em "Black Sexual Politics", examino por que é importante ir além de uma agenda política centrada no homem negro e avançar em uma agenda de justiça social para as mulheres negras. Projetos antirracistas que não contemplem mulheres negras estão fadados ao fracasso. Da mesma forma, um feminismo que atenda um pequeno segmento da população também está fadado ao fracasso. O feminismo contemporâneo é multicultural, multiétnico e multinacional.

A palavra “feminismo” é menos o problema do que concepções equivocadas desse termo, usadas para impedir o acesso das mulheres negras a projetos de justiça social. Feminismo é uma palavra de poder –ela não encontraria resistência de forma tão veemente se não fosse percebida assim. O que importa são as ideias que a palavra "feminismo" evoca para quem a reivindica. Qualquer pessoa que acredite em justiça social para mulheres, especialmente igualdade em relação a renda, saúde, família, educação, trabalho, imagens e participação política, deve e pode apoiar o feminismo.

Tenho muitos colegas homens, maravilhosos, amigos e familiares que defendem a igualdade para as mulheres. Por outro lado, muitas mulheres brancas não apoiam o feminismo e usam seu privilégio de classe, racial ou nacional para se opor à igualdade das mulheres. As mulheres negras presas à ideia de que o feminismo é para mulheres brancas devem se perguntar “quem se beneficia se eu acreditar nisso?”.

Cada vez mais, vejo jovens negras colocando alguma versão da agenda feminista negra no centro de suas análises. Para as próximas gerações, a intersecção entre negritude e feminismo não é uma contradição. Mais do que isso, o feminismo negro indica o caminho para novas possibilidades.

Quais são suas esperanças ou precauções em relação à administração Biden-Harris? Estou cautelosamente otimista sobre o futuro próximo e esperançosa sobre as perspectivas de longo prazo para a democracia participativa nos Estados Unidos. Crescer em uma família de classe trabalhadora modelou minha crença de que pessoas comuns são as que impulsionam e geram mudanças sociais profundas.

Estudar as batalhas intergeracionais com que se confrontavam as mulheres negras me ajudou a suportar 2020, um ano sem precedentes. Poderíamos pensar que sobreviver a uma pandemia, navegar as incertezas de uma crise econômica permanente, trabalhar para derrotar candidatos de extrema direita em eleições históricas nos Estados Unidos e apoiar, se não participar, de protestos globais contra a violência aprovada pelo Estado derrubaria as mulheres negras. Mas não, porque elas enfrentaram adversidades antes e muito provavelmente vão continuar a fazer isso no futuro.

É difícil atravessar a tristeza de agora e ver alguma promessa. Mas fico animada de ver os jovens que estão imaginando novos futuros. Eles se expressam contra uso de armas, pobreza, desigualdade social e degradação ambiental, em ações baseadas em ideias de interseccionalidade. Há muito mais dessas pessoas do que o número cada vez menor de guardiões do passado que se aferram a um status quo injusto. Não nos enganemos –este momento é a continuação de uma luta de longa data entre a promessa do “sonho americano” e a desigualdade social consolidada que negou esse sonho a muita gente. Mas tudo o que podemos fazer é continuar a tentar.

INTERSECCIONALIDADE

- Preço R$ 67 (288 págs.)

- Autor Patricia Hill Collins e Sirma Bilge

- Editora Boitempo

- Tradução Rane Souza

RAIO-X

Patricia Hill Collins, 72

Nascida na Filadélfia (EUA) em 1948, filha de uma secretária e de um veterano da 2ª Guerra Mundial, é professora emérita do departamento de sociologia da Universidade de Maryland. Foi a primeira negra a presidir a Associação Americana de Sociologia

Angela Alonso: Um sinhozinho

É o cidadão de bem dos tempos bolsonaristas, sem máscara e com revólver na gaveta

O nome dele é Jack, mas podia ser um Zé. Sua boca é humana em corpo que, apesar do terno e gravata, é de macaco-prego. Está sendo interrogado por detetive loiro, acinzentado pelo nevoeiro do cigarro, num curta de David Lynch, em que tudo é branco e preto. Trata-se de "What Did Jack Do?" (2017).

Ali, ao seu costume, o diretor joga com o absurdo: o macaco-humano é acusado de crime. A cena remete ao corriqueiro nos grandes países escravistas, aqui, na África do Sul, nos Estados Unidos.

Num prolongamento simbólico da escravidão, a sujeição dos negros é precedida por seu rebaixamento ao mundo da natureza: em vez de pessoa, é visto como animal. E, como tal, é sempre suspeito e requer disciplinamento.

O raciocínio vive por aí. Quem o emitiu nesta semana foi Vinícius Pereira da Silva. Dos píncaros de sua parca eloquência tratou a porteira do prédio onde mora como um bicho: "Macaca! Chimpanzé! Chipanga!". Um adjetivo pareceu-lhe insuficiente. Talvez porque, de tanto uso, "macaco" tenha gastado parte da potência depreciativa, daí o recurso a outro símio conhecido e ao sinônimo inusual.

Tudo porque Silva não foi atendido de pronto. Recusou-se a se identificar na entrada da garagem, conforme a regra do condomínio, supondo que todo mundo deve reconhecer um Senhor. Decerto, se a porteira não verificasse a identidade do motorista, o xingamento viria do mesmo modo, por descumprir as ordens.

O sinhozinho goiano não mora em qualquer prédio, mas no Residencial M Times, duas torres inspiradas na "emblemática e pulsante Times Square", o sonho turístico brasileiro.

Foi lançado no mesmo ano do filme de Lynch. Nos anúncios, prometia o modo de vida da classe média alta, em projeto que "equilibra custo e benefício na medida certa para colocar sua família no coração de onde a vida acontece". Tem porcelanato e varanda gourmet. Tem elevador social e de serviço, de modo que o sinhozinho pode evitar a mistura. Cada um no seu quadrado.

Esse senhor é tipo conhecido. Bermuda longa, abdome proeminente, bíceps definidos envolvem sua prepotência desbocada: "Você não presta, desgraça. Você é uma merda, abaixo de zero", ouviu dele a porteira. É o cidadão de bem dos tempos bolsonaristas, sem máscara no rosto e com revólver na gaveta: "Vou meter minha arma na cintura e vou aí resolver".

Ameaçou porque, além de malograr o bem servir, a "chipanga" tampouco se submeteu ao castigo. Em vez de se sujeitar, gravou o ataque. Seu filme é tão surreal quanto os de Lynch. A imagem some, mas, em off, pelo interfone, a intimidação segue. O sinhozinho se declara policial, da classe dos que apertam pescoços até a asfixia.

Isso na semana do julgamento do assassino de George Floyd, outro crime racial filmado. Lá se viu o quanto instituições e lideranças políticas importam. Enquanto Trump congratulou os supremacistas do Proud Boys, Biden fez pronunciamento antirracista e recebeu a família enlutada de Floyd. Presidentes dão —num sentido ou noutro— o exemplo.

"Chipanga" é vocábulo antigo, como o clima do curta de Lynch. Mas cada história tem um desfecho. Jack tentou a fuga, a porteira encarou a briga. Denunciou o crime racial. Os sinhozinhos não vão mudar se não houver punição. As vítimas sim, vem mudando, como atesta a goiana.

"Eu espero que todo mundo que passou ou venha a passar por isso consiga denunciar, porque só assim a gente vai conseguir que essas pessoas nos respeitem e nos tratem como seres humanos".

*Angela Alonso é professora de sociologia da USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

Ludmilla: 'A fama e o poder não me livraram de sofrer com o racismo'

Cantora diz que decisão da Justiça em favor de Val Marchiori, que comparou seu cabelo a Bombril, dá força a racistas

Isabella Menon e Lucas Brêda, Folha de S. Paulo

No show que fez no início deste mês no Big Brother Brasil, Ludmilla disse uma frase simples, mas com mais significados do que aparenta em um primeiro momento: “Respeitem o nosso cabelo”.

Ela falava do processo de injúria racial que, em março, perdeu para Val Marchiori —em 2016, a socialite comparou o cabelo da cantora à palha de aço Bombril. Mas o posicionamento no reality show também serviu como apoio ao participante do programa João Luiz, que ouviu algo semelhante sobre seu black power.

Frequentadora das listas de músicas mais tocadas do streaming, Ludmilla aproveita o sucesso para se posicionar.

“Verdinha”, ode não explícita à maconha, foi cantada por 1 milhão de pessoas no Carnaval de 2020 e rendeu denúncias por apologia de crime. “Numanice”, seu disco de pagode, só foi lançado porque ela diz que, agora, tem total controle sobre sua carreira. Seu show de pagode já custa mais que o de funk —sendo que ele ainda nem pôde ser apresentado por causa da pandemia.

Comportamento que impacta também na política. Em 2018, ela foi criticada por não se posicionar nas eleições —mas ela promete declarar voto no próximo pleito.

Em que ponto você está em relação ao comando da sua carreira?

Antigamente, queria focar na música. Só que a gente vai crescendo e vê que tem muito mais coisa que depende da gente. Só lancei meu pagode [“Numanice”] porque a última palavra é a minha. “Rainha da Favela” também.

Cantores têm sido presos por fazerem shows ilegais, como o Belo. Como tem visto essa questão?

A gente quer que tudo isso passe logo, mas nem todo mundo consegue ficar em casa. As pessoas precisam pagar as contas também.

Mas gostam muito de marginalizar o pagode e o funk. Prenderam o Belo e queriam prender outros funkeiros. Mas ninguém foi atrás de quem montou o evento ou dos patrocinadores. A gente sofre isso desde sempre.

Muitos profissionais da área de entretenimento alegam que precisariam de um auxílio do governo. A gente ainda tem como se manter, mas e nossa equipe? Os roadies, produtores, músicos, as famílias deles. Precisamos de aglomeração para trabalhar. E não dá para aglomerar de jeito nenhum. E tem a demora da vacina. Está na casa dos 60 [anos] ainda. Eu tenho 25. É desesperador.

Aparecem propostas para fazer shows hoje?

Apareceram alguns convites para coisas menores. Só que não dá, né?

Disse que funkeiros ou pagodeiros são os alvos preferenciais. Isso remete a uma discussão sobre a criminalização do funk. O DJ Rennan da Penha e o MC Poze do Rodo foram recentemente presos por associação para o tráfico, por tocarem em áreas comandadas pelo tráfico. Como viu esses casos?

Acho extremamente preconceituoso. O preconceito ativamente trabalhando e ganhando.

O Rennan da Penha foi indiciado porque estava tocando em um lugar dominado pelo tráfico, só que é um lugar carente. Você pega um DJ de rave, de eletrônico, que toca num evento fechado e tem droga até o talo. Ninguém é preso, porque os playboys dão o dinheiro a quem tem que dar.

Agora, com os menos favorecidos, eles chegam já batendo. Não temos culpa do que fazem no evento. Estamos fazendo o nosso, trabalhando, levando o som. Acho muito errado jogar a culpa no artista.

Já teve algum problema desse tipo com a polícia?

Fiz uma música chamada “Verdinha” e veio o Palácio do Planalto todo atrás de mim, dizendo que eu estava fazendo apologia do crime. Tem tanto artista de MPB ou pop que fala diretamente sobre isso.

Tem coisas que eles têm realmente que se preocupar, mas não se preocupam. Não vi nenhum deputado se coçar porque a vacina está atrasada e os hospitais estão lotados.

Você processou o deputado Cabo Junio Amaral (PSL - MG) após ele associar sua imagem ao tráfico por causa de ‘Verdinha’. O STF julgou que não houve calúnia nem difamação.

Não posso falar muito, mas olha a ironia. Ele me acusa de traficante, de associação ao tráfico, me faz perder contratos por conta dessa mentira. Entro contra ele, mostro provas do que esse deputado causou na minha vida, mas eles [STF] recusam.

Qual sua opinião em relação à legalização da maconha?

É um assunto que tem que ser discutido. Discutir é analisar os prós e os contras, mas acho que tem muito mais benefícios do que coisas ruins. Vários países de primeiro mundo já legalizaram. Já vi muitos amigos serem parados em blitz com dois beques e a polícia já querer levar preso —ou, então, você tem que dar o dinheiro. E, na maioria das vezes, os pretos é que são presos.

No desfile pela Salgueiro no Carnaval de 2016, a socialite Val Marchiori disse que seu cabelo parecia Bombril. Ela foi condenada pela Justiça a pagar R$ 30 mil, mas entrou com um recurso e, em março, o juiz a absolveu e considerou o comentário como liberdade de expressão. Como foi receber essa decisão?

Foi muito triste, ainda mais vindo de uma pessoa que deveria estar ali protegendo os brasileiros, preservando e conservando uma luta que vem de anos. E, talvez, fazendo uma reparação que é histórica, porque o racismo estrutural é histórico.

Pessoas perderam empregos e oportunidades porque outras acharam que o nosso cabelo, por ser crespo, é parecido com uma coisa suja, fedida, ruim. Isso não é uma brincadeira, não é liberdade de expressão. Acontecer isso comigo só deixa mais claro que o racismo existe. Porque a fama e o poder não me livraram do racismo. Imagina o que acontece com pessoas que não têm a visibilidade que eu tenho. A decisão do juiz causa dor, raiva e cansaço.

Logo depois, teve o caso do Big Brother, em que você fez um show e disse ‘respeita o nosso cabelo’. Acharam que isso foi uma interferência no reality. Não tenho nenhum pingo de consciência pesada. Claro que só o João Luiz e a Camilla de Lucas se sentiriam representados, porque eles passaram por isso. Do resto, ninguém entendeu nada.

Estava falando da Val Marchiori. O racista não quer entender a dor do outro. Ele tenta reverter para ele, em vez de parar e escutar a nossa dor.

Eu me tornei isso aqui por conta dessas pessoas. Eu era a MC Beyoncé lá trás. Tem alguma propaganda com a MC Beyoncé? Não tem! Porque eu não era padrão. Não era aceita. Nenhuma marca queria ser representada pela MC Beyoncé. Por isso, tive que me mutilar, afinar meu nariz, porque queria ser aceita.

O funk, o pagode, a essência já estavam aqui, mas a capa não agradava. Quero que as pessoas não tenham que alisar o cabelo para agradar ninguém. Essa é a luta.

Em ‘Rainha da Favela’, várias mulheres foram reunidas, como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol, negras que criaram uma tradição de falar abertamente sobre sexo na música, no funk. Qual influência que elas tiveram na sua carreira?

Cresci ouvindo essas mulheres. Achava o máximo elas falarem “eu quero sexo, quero fazer isso, gosto disso, boto ali, boto aqui”. Então, elas foram minhas inspirações. Quis homenagear mesmo as mulheres empoderadas, da comunidade, da favela. Homenagear as que não são também, mas que reconheceram o seu lugar no mundo.

Em 2018, foram várias as cobranças para se posicionar politicamente, mas você não falou sobre seu voto. Hoje faria diferente? O que acha deste governo?

Só gosto de falar de assuntos que eu sei. Queriam que eu me posicionasse, mas eu não estava pronta.

Foi ruim e foi bom termos esse governo, porque ele abriu os olhos de muita gente. Vivemos numa democracia, a galera tem que fazer o que tem vontade. Só que chegou num ponto em que é muito importante conversar sobre o assunto. Olha o que aconteceu.

Somos um dos últimos países a receber a vacina. Estamos parados. Então serviu para eu me interessar sobre o assunto. Não quero mais estar nessa de “não sei”. A gente não pode mais ficar nisso. Tem que ir para cima. O governo atual é péssimo. Estamos numa situação muito precária.

Espero conseguir sobreviver a isso e que sirva de lição, para a gente não dar mais nosso voto de bobeira, porque ele é o nosso futuro. Agora, eu estou aqui inteirada para, nas próximas eleições, falar sobre isso nas minhas redes sociais.

Ludmilla, 25

Cantora de funk, pop e pagode. Segunda mulher mais ouvida do Spotify no Brasil, foi a primeira negra a ganhar o Prêmio Multishow de melhor cantora, em 2019. Foi jurada do programa The Voice + e teve o bloco que reuniu mais público do Carnaval de 2020, com 1 milhão de pessoas

De mão no seio a homicídio: Mulheres debatem violência política de gênero em evento da FAP

Encontro on-line será realizado na quinta-feira (15/4), com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais da fundação

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Assassinato, assédio sexual, ataques com declarações machistas, interrupção de falas em plenário e falta de apoio dos partidos são formas de violência política de gênero contra as quais as mulheres travam árdua batalha no Brasil.

O assunto será debatido, na próxima quinta-feira (15/4), em encontro on-line da Fundação Astrojildo Pereira (FAP), vinculada ao Cidadania e sediada em Brasília. O evento será transmitido no portal e nas redes sociais da entidade, das 19h às 20h30 (veja mais detalhes ao final desta reportagem).

Confira o vídeo!

Sobram casos que exemplificam a guerra das mulheres na luta por direitos e respeito. Na última quinta-feira (8/4), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a fazer publicação machista em suas redes sociais, repetindo polêmicas contra deputadas na mesma linha de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Portadoras de vagina”

“Parece, mas não é a gaiola das loucas”, disse Eduardo, em apoio à declaração do deputado Eder Mauro (PSD-PA), feita durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. “São só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas”, continuou.

O colegiado da Secretaria Nacional de Mulheres do Cidadania, ao qual a FAP é vinculada, luta pela expulsão do deputado estadual de São Paulo Fernando Cury, do mesmo partido.

No dia 1º de abril, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, por unanimidade, uma resolução que determina a perda temporária do mandato dele, por 180 dias, no processo em que a deputada Isa Penna (PSOL) o acusou de importunação sexual.

Cury foi flagrado por câmeras de segurança, em dezembro de 2020, passando a mão no seio da deputada Isa Penna (PSOL), durante sessão na Alesp.

Três anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) – socióloga, negra e LGBT –, os assassinos não foram condenados, e o caso ainda é cercado de dúvidas.

Violência contínua

“Mulheres sofrem assédio, ataques, agressões, de maneira geral, ao cumprir função política, tanto durante a campanha quanto durante o mandato”, destacou a educadora e secretária nacional de mulheres do Cidadania, Tereza Vitale.

A especialista em desenvolvimento institucional e conselheira da FAP, Juliet Matos, que também é secretária nacional de mulheres do Cidadania, ressaltou que “o caso de Marielle Franco é emblemático porque acabou em assassinato”.

Além disso, de acordo com Juliet, as declarações machistas de Eduardo Bolsonaro são um ataque direto ao Legislativo e à democracia. “O meio político é reflexo da sociedade. A gente vive numa estrutura patriarcal e machista. Meio político é reflexo dessa violência”, observou.

“As mulheres são eleitas e, às vezes, têm mais votos do que alguns desses homens que não deixam colocar posicionamento. São interrompidas em suas falas. A interrupção é um desrespeito cultural que vem de machismo histórico, que tenta insistir na ideia de que o lugar da mulher é dentro de casa”, afirmou Juliet.

De acordo com Tereza, a violência também começa dentro dos próprios partidos políticos, porque não estimulam a participação das mulheres na política. “Colocam as mulheres [nas disputas eleitorais], prometem mundos e fundos e, depois, largam durante a campanha”, criticou.

Partidos violam cotas

Desde o ano passado, a Emenda Constitucional (EC) nº 97/2017 vedou a celebração de coligações nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais.

Um dos principais reflexos da mudança no ato do pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral, especialmente porque, com o fim das coligações, cada partido deverá, individualmente, indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito.

Nas últimas eleições, porém, os partidos brasileiros violaram a obrigação legal de destinar 5% da verba que recebem do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, em programas que estimulem a presença de mulheres na política, de acordo com levantamento publicado pelo Estadão.

A regra foi desrespeitada em 67% das ocasiões, considerando quatro exercícios financeiros já julgados de 32 agremiações. Apenas os nanicos Democracia Cristã (antigo PSDC) e PSTU respeitaram a regra nos anos considerados.

Gravidade a ser combatida

Conselheira da FAP, gestora pública e ativista social, Raquel Dias afirmou que o mundo passa pelo desafio de se perceber com sua diversidade. “No Brasil, uma das grandes lutas pelo desenvolvimento social é a participação de mais mulheres em espaços decisórios de poder”, ressaltou.

De acordo com Raquel, a persistência da violência política de gênero é um grave fator a ser combatido. “A FAP dá um passo fundamental promovendo esse debate para nortear estratégias e caminhos que nos levem a enfrentar mais essa violência diária”, disse.

Confira, abaixo, a relação das participantes do evento online da FAP:

Tereza Vitalle: educadora, editora, secretária nacional de mulheres do Cidadania e se diz uma aprendiz do feminismo. Suas lutas centram-se na violência contra as mulheres e por mais mulheres na política;

Juliet Matos: acadêmica de gestão Pública, secretária nacional de mulheres do Cidadania, coordenadora regional do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos e conselheira da FAP;

Pollyana Gama: pedagoga, escritora, ex-vereadora, ex-deputada federal e mestre em desenvolvimento humano. É especialista em neurociência pelo Instituto Albert Einstein, educação sistêmica pelo Idesv e liderança para primeira infância pelo Insper & Center on the Developing Child Harvard University.

Teresa Sacchet: professora do Programa de Pós-graduação do Núcleo de Estudos Multidisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (UFBA);

Michelle Ferreti: mestre em Ciências Sociais e administradora pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atua há mais de 20 anos em temas ligados a políticas públicas, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. É uma das co-fundadoras e diretoras do Instituto Alziras, uma organização sem fins lucrativos comprometida em ampliar e fortalecer a presença de mulheres em toda sua diversidade na política brasileira

SERVIÇO

Evento: Violência Política de Gênero

Horário de transmissão: das 19h às 20h30

Onde assistir:

Site da FAP: www.fundacaoastrojildo.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/facefap

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg6pgx07PmKFCNLK5K1HubA

Após o evento, o vídeo fica disponível nesses canais.

Leia também:

Mulheres debatem desafios e perspectivas na política brasileira em webinar

Conferência online debate a participação das mulheres na luta democrática

Folha de S. Paulo: Curta indicado ao Oscar usa repetição para expor o racismo

Cássio Starling Carlos, Folha de S. Paulo

No longínquo 1993, “Feitiço do Tempo” foi considerado um filme original ao explorar o paradoxo da repetição em uma camada da vida, o tempo, em que tudo parece condenado a não voltar.

Sinal dos tempos, nos anos recentes apareceram várias ficções nas quais personagens ficam presos numa lógica perversa de repetições. Do terror à comédia, passando pelo drama adolescente e pela animação, a ideia de não conseguir escapar de uma situação dá corpo ao medo, que todo mundo tem, de não conseguir superar um incômodo.

“Dois Estranhos” pode parecer só mais um produto dessa ondinha. Mas o curta de Travon Free e Martin Desmond Roe vai além da repetição da fórmula. O filme de 32 minutos, que concorre ao Oscar de melhor curta, mostra uma série de situações protagonizadas por Carter, um cartunista negro.

Ao final de uma noite gostosa ao lado de uma garota linda, Carter volta para casa para cuidar do seu cão que ficou sozinho. Ao sair do prédio dela, ele é interpelado por um policial e logo a situação sai do controle.

A repetição aqui deixa de ser um mero recurso narrativo e se torna um recurso de denúncia, uma demonstração que o racismo é uma situação banal, que se repete infinitamente e que ser vítima de preconceito racial equivale a uma condenação.

Travis Free, roteirista e co-diretor de “Dois Estranhos”, evoca uma experiência pessoal como inspiração. “Como um homem negro, eu experimentei e vi uma quantidade enorme de mortes e de violência armada. Já tive a arma de um policial apontada para minha cara. Fiquei olhando para o cano de uma arma da polícia e isso não é algo que todo mundo sentiu ou deveria experimentar.”

“Dois Estranhos”

Direção: Travis Free e Martin Desmond Rae

EUA, 2020, 32 min

Onde assistir: Netflix

El País: Princesa Martha Louise, da Noruega, e seu xamã planejam mudar-se para os EUA por culpa do racismo

A filha dos reis noruegueses e seu namorado querem se estabelecer com as três filhas dela em Los Angeles e deixar de lado a vida palaciana, como fizeram os duques de Sussex

Martha Louise, da Noruega, filha do Rei Harald V e da Rainha Sonja, planeja se mudar para os Estados Unidos para viver com seu companheiro, o xamã norte-americano Durek Verrett, com quem está há dois anos. Em entrevista à revista norueguesa VG, a princesa declarou que quer se mudar para morar com o namorado porque na Noruega ele se sente maltratado, vítima do racismo e não quer mais ficar no país. A data da mudança para Los Angeles ainda não foi decidida, mas a princesa planeja manter sua residência de Oslo e diz que vai voltar para a Noruega com frequência. “No momento há a covid-19 e é difícil fazer planos, mas pretendemos mudar dentro de algum tempo. As meninas virão comigo, é claro. De qualquer forma, manteremos a casa em Lommedalen. Temos que ter uma casa na Noruega. Não podemos deixar a bela Noruega de vez.” A pandemia separou o casal: ela está em Oslo e ele, em Los Angeles, onde se conheceram. Mas assim que puderem, se encontrarão para viver um Megxit, como o protagonizado pelo duque e a duquesa de Sussex no Reino Unido.

Não é a primeira vez que a princesa, quarta na linha de sucessão ao trono norueguês, fala abertamente sobre o racismo. Uma questão em que tem estado mais alerta nos últimos tempos, desde o namoro com um homem negro. Há um ano, Martha Louise decidiu criar um perfil mais pessoal no Instagram, chamado simplesmente “Eu sou Martha Louise”, onde compartilha muitos de seus pensamentos e sentimentos, e foi por conta disso que publicou uma longa denúncia contra o racismo. “Ser a namorada de Durek me deu um curso intensivo sobre como a supremacia branca é parte do jogo e como eu, consciente e inconscientemente, pensei e agi em relação aos negros”, escreveu a princesa. “Sempre dei como certos os meus direitos: nunca analisei adequadamente o que o racismo realmente é porque para mim era cômodo contar com o sistema. Não estou orgulhosa disso, mas percebo que preciso chegar a compreender esse sistema profundamente arraigado para poder fazer parte de seu desmantelamento.”

“Eu, como pessoa branca, preciso crescer, me educar e melhorar, e passar de ser contra o racismo a ser antirracista”, explica a princesa, de 48 anos, que acompanha o texto com um retrato em preto e branco de si mesma com o namorado. “O racismo não é apenas o óbvio (que era o que eu pensava), a discriminação aberta, os maus-tratos e o assassinato de negros, contra o qual é fácil e óbvio se opor. Está nos detalhes (que eu não tinha ideia que ainda existia). Está na maneira como as pessoas fogem de Durek. Por exemplo, como os amigos dão como certo que ele mente sobre tudo. Ou que é mau por ser amável. As palavras que murmuram baixinho, deixando perfeitamente claro que não teria um lugar natural na mesa. Pessoas em cargos importantes dizendo ‘Como você se atreve a pensar que vou tocar na sua mão?’, quando ele a estende para desejar boa noite (antes da covid-19)”, diz a princesa, dando como exemplo algumas situações de racismo que ela mesma testemunhou.

“Nós dois recebemos ameaças de morte por estarmos juntos e não passa uma semana sem que nos digam que envergonhamos nosso povo e nossas famílias por teremos escolhido um ao outro”, disse a princesa. “A verdade é que adoro a forma como ele abre espaço para mim como mulher, como ouve o que tenho a dizer e como está presente para mim e para as minhas filhas. Adoro o modo como ele compartilha sua sabedoria com o mundo, como ele inspira, como cria mudanças.”

O casal namora desde maio de 2019, embora o xamã Durek afirme que os dois já se conheciam antes do primeiro encontro. Em entrevista à revista People, o xamã contou que quando um amigo em comum os apresentou, eles imediatamente se conectaram: “Ela entrou e disse: ‘Eu me lembro de você, sei quem você é’.” Primeiras palavras que não surpreenderam o xamã: “Eu encarei como: ‘Sim, nos conhecemos há muito tempo.’ Foi o que saiu da minha boca”. O casal garante que viveu um grande amor no Antigo Egito. De acordo com sua biografia, o xamã Durek sofreu um problema de saúde aos 30 anos que o deixou clinicamente morto. Depois de superá-lo, ele começou sua carreira espiritual.

A princesa oficializou seu relacionamento com o xamã Durek com uma declaração em suas redes sociais, acompanhado de uma fotografia de ambos. “Quando você encontra sua alma gêmea, você sabe. E eu tive a sorte de ter conhecido a minha ... Isso me fez perceber que o amor incondicional existe neste planeta ... Me sinto feliz e abençoada porque ele é meu namorado”, disse no texto a filha do rei Harald. Separada do escritor Ari Behn, que se suicidou há dois anos, é mãe de três garotas: Maud Angelica (19 anos), Leah Isadora (15) e Emma Tallulah (13).

Irmã mais velha do príncipe herdeiro Haakon, ela sempre defendeu as ciências ocultas e a medicina alternativa, tem uma paixão por anjos e até abriu uma escola para ajudar os jovens a se comunicarem com seus anjos. O local fechou as portas 2019 por problemas financeiros.

Patrícia Villela Marino: Prazer, eu sou o pessoal dos Direitos Humanos (e por que todos nós deveríamos ser)

Falas como a de Xuxa, sobre testes em pessoas privadas de liberdade, são comuns e perpetuam retrato de um Brasil eternamente atrasado

Nos últimos dias, as redes sociais e manchetes de inúmeros veículos foram movimentadas pela fala controversa —para dizer o mínimo— de uma das maiores figuras públicas do país: Maria das Graças “Xuxa” Meneghel.

Em uma live no perfil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a apresentadora se mostrou favorável à ideia de que testes de remédios e vacinas sejam feitos em pessoas privadas de liberdade, em vez de animais.

“Acho que pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas com remédios e com tudo. Aí vem o pessoal dos Direitos Humanos dizer que não podem ser usados”, afirmou.

Minha cara Xuxa, é com todo o respeito do mundo que te digo: eu sou “o pessoal dos Direitos Humanos”. E acredito piamente que eles existem para nos separar, enquanto espécie, da barbárie.

Já contamos com desigualdades suficientes, responsáveis por genocídios, fome, miséria, racismo, misoginia, LGBTfobia e violências nas suas mais diversas tipificações para minimizarmos, do alto de nosso privilégio socioeconômico, a necessidade de legislações que garantam, ao menos em tese, a dignidade da vida humana.

Pessoas como eu e você não são ensinadas a se preocuparem com tais garantias, afinal, nossas estruturas familiares, condições financeiras, posições nas respectivas áreas de atuação e, principalmente, nossa cor fizeram com que nascêssemos sob sua tutela. Nascemos livres não só por estarmos do lado de fora das grades, mas por gozarmos de nossos direitos de maneira plena.

É simplória a crença de que infrações ao Código Penal são a única forma de se perder a liberdade. Ela não passa de uma ilusão na ausência da garantia de direitos.

A liberdade é um valor fundamental à vida, mas é sua garantia na medida em que rege relações humanas que a materializam e constroem vivências. Sem essa garantia, falamos de liberdade, futilizamos a liberdade e seguimos incapazes de proporcioná-la às populações marginalizadas da sociedade.

Sim, chegamos a este ponto. Sua afirmação, Xuxa, além de ferir o direito à vida, é essencialmente racista.

Isso porque, no Brasil, a população negra é liberta; contudo, ainda está longe de ser livre. A perpetuidade do racismo estrutural do aparato político-burocrático do nosso país e a inexistência de políticas de reparação histórica continuam restringindo oportunidades à boa parte da negritude brasileira.

Essa diferença se mostra em números: dois em cada três presos são negros, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública; 70% da população abaixo da linha da pobreza se identifica como preta ou parda, segundo a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (2020); e mais de 75% das vítimas de homicídios são negras, como consta no Atlas da Violência, de 2018.

Não há como negar tais condições díspares de ser e estar. Os negros no Brasil precisam ser e estar libertos e, novamente, reitero: a liberdade depende estritamente da garantia de direitos.

Tanto o Código de Nuremberg, assinado após o fim do genocídio causado pela Segunda Guerra Mundial, quanto a Declaração de Helsinque, promulgada pela Organização Mundial da Saúde em 1964, repudiam terminantemente a experimentação em seres humanos.

Tal sugestão, análoga ao período mais sombrio de nossa história recente, é a última coisa que um país que atravessou anos de escravidão e foi complacente com uma abolição sem reparação de danos precisa.

E este é o ponto mais importante desta reflexão: a famosa “democracia racial brasileira”, fruto de propaganda em que nada espelha a realidade, não passa de uma grande mentira contada com o objetivo de perpetuar o racismo estrutural.

Em suma: somos fruto de um processo colonizador enquanto país e, ao mesmo tempo, nos tornamos opressores daqueles trazidos à força para nosso território. Nesse contexto, é preciso compreendermos que quando nos tornamos colonizadores de outrem, somos degeneradores dos mesmos e de si próprios. O processo de colonização é, por essência, embrutecedor e “descivilizante”. É a conquista pela força do ódio racial e do relativismo moral.

De nada adiantam vídeos arrependidos e a culpabilização da chamada “cultura do cancelamento” quando estas vêm recheadas de negação da realidade —novamente, do alto de nossos privilégios.

É necessário nos reconhecermos, todos, como detentores de uma liberdade negada a muitos, fazendo uso dela para construir uma sociedade mais justa e engajada. Isso significa todos vestirmos as “sandálias da humildade” mobilizando nosso processo civilizatório com passos de civilidade.

O caminho mais óbvio e mais fácil para pessoas isoladas da realidade como ela é sempre será o punitivismo, a política do “olho por olho, dente por dente” e a necessidade de um “salvador da Pátria” (entendam-me como quiserem).

Nossa história é a prova disso: um caso psicanalítico que, por não elaborar seu passado, segue negando suas mazelas e arrastando o erro para o presente.

Quebrar a roda não é o suficiente. É preciso reconstruí-la e fazê-la girar do modo contrário. O processo não é fácil ou confortável. Pelo contrário, é dolorido e exige autocrítica que não é intrínseca à elite a qual pertencemos, mas é urgente.

É urgente porque falas como a sua, Xuxa, não são incomuns. E, apesar de serem “apenas” falas, elas perpetuam cada vez mais o retrato de um Brasil eternamente atrasado.

*Patrícia Villela Marino é advogada e ativista cívico-social. Cofundou e lidera o Instituto Humanitas 360

Brasil deve priorizar vacina e renda emergencial para quase 10 milhões de pessoas

Análise é do economista José Luis da Costa Oreiro, em artigo na revista Política Democrática Online

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O professor de economia da UnB (Universidade de Brasília) José Luis da Costa Oreiro afirma que o Brasil deve assumir como prioridade a vacinação contra a Covid-19 e um programa de renda emergencial. A análise dele foi publicada em artigo na revista Política Democrática Online de março.

Com periodicidade mensal, a revista é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A versão flip, com todos os conteúdos, pode ser acessada gratuitamente na seção de revista digital do portal da entidade.

“No presente momento, os problemas realmente urgentes no Brasil são dois”, afirma, para continuar: “Controlar a pandemia da Covid-19 por intermédio de um grande programa de vacinação e proporcionar uma renda emergencial para quase 10 milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou saíram da força de trabalho por conta da pandemia”.

“Condição necessária”

Autor do livro “Macroeconomia do Desenvolvimento: uma perspectiva Keynesiana”, Oreiro diz que, uma vez contornados esses problemas, será necessário construir um verdadeiro programa de reformas estruturais para retomar o crescimento econômico. “Condição absolutamente necessária para reduzir o peso do endividamento público no longo prazo”.

Em seu artigo na revista Política Democrática Online, ele analisa a tese de que, se o Brasil não voltar, de forma urgente, à “disciplina fiscal”, irá caminhar para uma espécie de abismo fiscal.

Nesse cenário, “o mercado irá exigir taxas de juros cada vez mais altas para a rolagem da dívida pública, e a taxa de câmbio continuará sua trajetória de desvalorização, aumentando a pressão inflacionária, levando, no limite, a um processo hiperinflacionário”, analisa.

“Abismo fiscal”

De acordo com a análise publicada na revista da FAP, não existem dúvidas entre os economistas de que não é possível que a dívida pública como proporção do PIB aumente indefinidamente. “A questão é saber qual seria o limite da relação dívida pública/PIB, a partir do qual o país cairia no abismo fiscal”, afirma.

Segundo ele, alguns economistas afirmam que o “número mágico” seria 100% do PIB. “Se assim fosse, a dívida pública brasileira estaria apenas 10 % abaixo do horizonte de eventos do abismo fiscal”, avalia. “Nesse caso, seria de se esperar que o custo médio de carregamento da dívida pública já estivesse apresentando sinais nítidos de elevação”, pondera.

Leia também:

“Bolsonaro só decepcionou a turma do Posto Ipiranga”, afirma Leandro Machado

China tem investimentos em 25 estados brasileiros, diz Luiz Augusto de Castro Neves

Com armamento da população, Bolsonaro acena para guerra civil, diz Raul Jungmann

Saiba o que a tecnologia de vacinas contra Covid pode fazer por outros pacientes graves

“Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz”, afirma Alberto Aggio

“Governo Bolsonaro enfrenta dura realidade de manter regras fiscais importantes”

Brasil corre risco de ter maior número absoluto de mortes por Covid, diz revista da FAP

Face deletéria de Bolsonaro é destaque da Política Democrática Online de março

Veja todas as 29 edições da revista Política Democrática Online

Eurípedes Alcântara: Vitória do tribalismo?

De todos os meus vícios mentais, o mais evidente é o otimismo. Vício, sim, pois o pessimista só tem boas notícias. De um amigo, poderosa antena assestada sobre os rumos do Brasil, recebi este comentário: “Não se iluda, se surgir uma nova liderança pregando um mínimo de união. Seja ela quem for, todas as ‘tribos’ repentinamente parariam de brigar para, atipicamente juntas, detratarem essa nova liderança e, na sequência, voltarem a guerrear”.

Parei para pensar e tentar refutar esse grave diagnóstico. Li as manchetes dos jornais e, nelas, não encontrei motivos para rebater meu amigo. Reli os artigos de opinião. Fui aos comentários dos leitores e, finalmente, às redes sociais. Nada. A sensação generalizada agora é muito parecida com aquela predominante no começo do século XX e que havia sido, meio sem querer, profetizada por Marx e Engels no Manifesto Comunista: “Tudo o que é sólido desmancha no ar”. Darwin demonstrara que somos macacos nus e não anjos decaídos. Freud nos tirava o comando do próprio destino entregando-o ao inconsciente, enquanto Einstein promovia a dessacralização das leis naturais.

O mundo pareceu a seus habitantes estar sendo virado de cabeça para baixo. A reação foi terrível. Um período arejado em que se podia viajar pelo mundo usando como passaporte documentos triviais, como uma carta de apresentação do prefeito da sua cidade, foi seguido de fechamento de fronteiras e da Primeira Guerra Mundial. Uma inédita cadeia global de tolerância foi rompida, e os países se fecharam em feudos. O medo e a desconfiança passaram a ser a tônica das relações.

É quase inacreditável, mas isso pode estar se repetindo agora e, pior, com a ajuda do fabuloso arranjo tecnológico a que chamamos internet. O neotribalismo é assustador por causa da internet. Nascida como Arpanet no Pentágono norte-americano, que buscava uma forma de comunicação descentralizada capaz de resistir a bombardeios nucleares estratégicos, a rede mundial de computadores foi cooptada por corações e mentes libertárias.

O físico britânico Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, é o pioneiro da internet que melhor representa o roubo do fogo dos deuses, no melhor estilo “Prometeu acorrentado” da tragédia grega de Ésquilo, escrita quase 500 anos antes de Cristo. Berners-Lee imaginou a internet como um sistema complexo de pessoas interconectadas, capaz de unir a diversidade de pensamento com o objetivo de resolver os grandes desafios comuns da humanidade. Em parte, a previsão de Berners-Lee se realizou em projetos extraordinários de colaboração planetária, como o que levou à produção de vacinas eficazes contra a Covid-19 menos de um ano depois do sequenciamento genético do vírus.

Mas a internet está permitindo também boicotes ideológicos nada libertários aos centros tradicionais de autoridade que nos trouxeram até aqui — principalmente ofensivas bárbaras contra os métodos normativos de produção de conhecimento. É preciso lembrar que Darwin e Einstein revolucionaram a ciência, mas com obediência plena ao método científico. O que se vê agora são ataques a processos de tirar lições da experiência e de modificar os esquemas mentais, de modo que dialoguem racionalmente com a realidade — aquilo que o francês Edgar Morin chama de “oscilação constante entre o lógico e o empírico”.

O otimismo é fácil de explicar. O pessimismo exige mais das palavras, como você, caro leitor, testemunhou acima, espero que sem se decepcionar. Cutucado pela mensagem que abre a coluna, exasperei-me com o que parece ser o triunfo do tribalismo via internet, nos condenando ao “todos contra todos” hobbesiano em que, fechados em nossas cidadelas, estamos nos lixando para o resto.

O otimista em mim pode estar começando a ceder à realidade brasileira. Respondi ao amigo: “Muito boa análise. Triste conclusão, com a vitória do tribalismo sobre o bem comum”.

China tem investimentos em 25 estados brasileiros, diz Luiz Augusto de Castro Neves

Informação é do presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, em artigo na Política Democrática Online

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

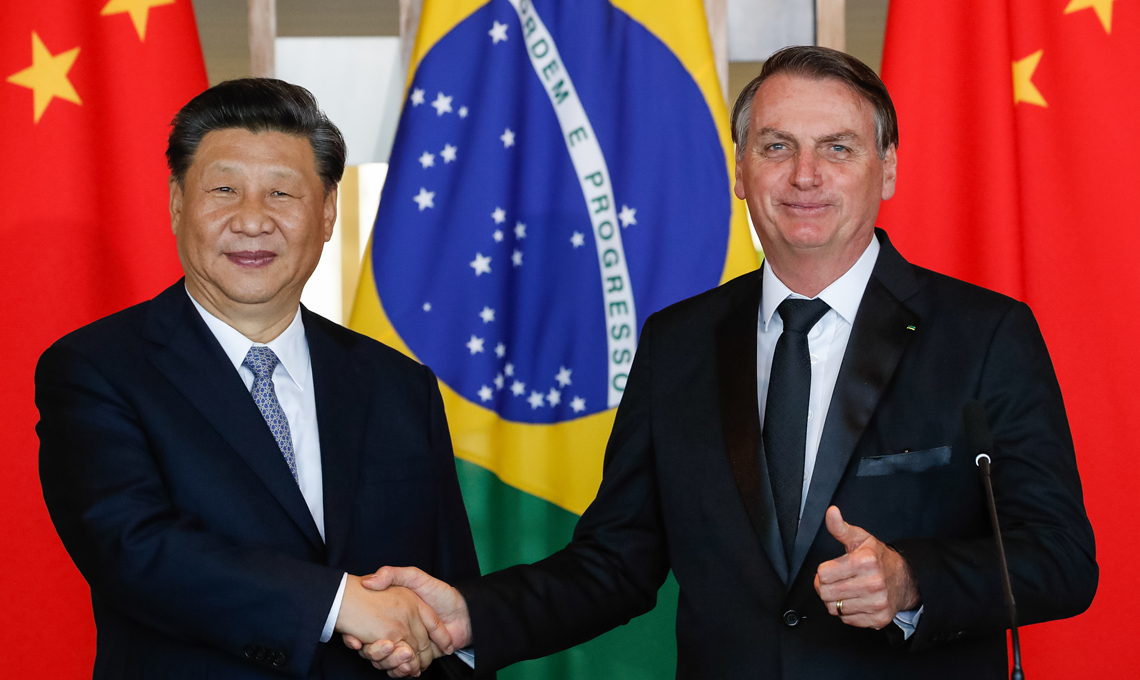

“No Brasil, os investimentos chineses estão presentes em 25 estados da federação”, diz o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, o economista Luiz Augusto de Castro Neves, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de março.

Com periodicidade mensal, a revista é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A versão flip, com todos os conteúdos, pode ser acessada gratuitamente na seção de revista digital do portal da entidade.

“A China consolida-se como ator de primeira grandeza no cenário internacional, seu produto interno bruto já é o maior do planeta, se medido em paridade de poder de compra (e provavelmente será o primeiro a preços de mercado ainda nesta década), e sua presença já se faz sentir em todos os quadrantes do mundo”, afirma Neves.

Relações fundamentais

Ele, que é embaixador no Japão, na China e no Paraguai, afirma que as relações econômicas e comerciais sino-brasileiras têm sido fundamentais para evitar o agravamento da crise econômica. Segundo ele, o país asiático continua a crescer muito mais do que a média da economia mundial e sua demanda por produtos brasileiros não para de crescer.

“Nosso desafio, nesse contexto, é buscar aproveitar plenamente as janelas de oportunidade que se nos abrem na China”, assevera ele, analisando o contexto das relações econômicas entre os dois países.

De acordo com Neves, as relações entre o Brasil e a China podem ganhar outra dimensão quando se examina a parceria entre os dois países com um olhar de longo prazo. “Sobretudo quando se tem em mente que a demanda externa desempenhará um papel central na retomada do crescimento da economia brasileira”, afirma.

Arrocho fiscal

O profundo desequilíbrio fiscal em que o Brasil se encontra, de acordo com Neves, dificilmente será corrigido nos próximos anos, levando a um crescimento modesto da demanda interna. Ele também é membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar.

O aproveitamento pleno das janelas de oportunidade requer do Brasil, segundo ele, aumento de competitividade internacional mediante investimentos em infraestrutura, em capital humano, bem como fortalecer o ambiente de negócios.

“Em suma, precisamos ter estratégia de longo prazo em nossas relações com a China e, sobretudo, fazer nosso ‘dever de casa’”, assinala ele, que é ex-secretário-geral adjunto das Relações Exteriores e ex-diretor-geral para as Américas no Itamaraty.

Leia também:

Com armamento da população, Bolsonaro acena para guerra civil, diz Raul Jungmann

Saiba o que a tecnologia de vacinas contra Covid pode fazer por outros pacientes graves

“Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz”, afirma Alberto Aggio

“Governo Bolsonaro enfrenta dura realidade de manter regras fiscais importantes”

Brasil corre risco de ter maior número absoluto de mortes por Covid, diz revista da FAP

Face deletéria de Bolsonaro é destaque da Política Democrática Online de março

Veja todas as 29 edições da revista Política Democrática Online

Lei Mariana Ferrer: Senado recebe projeto de proteção a vítimas de estupro em julgamento

Aprovado pela Câmara, texto obriga juiz a excluir do processo manifestação que ofenda a dignidade da vítima e punir excessos de advogado do réu

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados, o Senado vai analisar projeto de lei que proíbe o uso de linguagem, informações ou material que ofenda a dignidade de vítimas de estupro ou de testemunhas. Pela proposta, juízes ficam obrigados a zelar pela integridade delas em audiências de instrução e julgamento sobre crimes contra dignidade sexual.

O Projeto de Lei 5.096/20 foi aprovado, pela Câmara, em regime de urgência, nesta quinta-feira (18/3), com votos de parlamentares do Cidadania, ao qual a FAP (Fundação Astrojildo Pereira) é vinculada. Com autoria da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), a proposta foi subscrita por 25 parlamentares de diversos partidos

A apresentação da proposta é uma reação do Legislativo ao caso da promoter e influenciadora digital Mariana Ferrer, popularmente conhecido como “estupro culposo”. Em audiência divulgada no início de novembro do ano passado, a jovem foi alvo de humilhações por parte do advogado de defesa do empresário André Aranha, que foi inocentado do crime de estupro contra ela.

Manifestação ofensiva

De acordo com substitutivo da relatora, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), o juiz deverá excluir do processo qualquer manifestação que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunha. O texto diz que, se houver excessos, o advogado do réu ou outras partes poderão ser denunciados, com pena de responsabilização civil, penal e administrativa.

A determinação, conforme a proposta, será aplicada em audiências de instrução e julgamento, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, e em juizados de pequenas causas. Por isso, segundo o texto, o magistrado deverá garantir o cumprimento da lei.

É consenso entre as parlamentares de que o projeto deverá garantir dignidade à vítima de estupro, que, segundo elas, se expõe ainda mais ao exibir sua dor e fragilidade em tribunal de Justiça. No caso de Mariana Ferrer, elas entendem que o advogado de defesa do réu a atacou duramente, reproduzindo clichês de revitimização, ao afirmar que ela estava com roupa curta ou vestido decotado.

Aumento da pena de coação

Além disso, o projeto aumenta, de um terço até a metade, a pena do crime de coação no andamento do processo que envolve crime contra dignidade sexual. No Código Penal, a pena para coação no curso do processo é de reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Esse crime, de acordo coma legislação, é caracterizado pela atitude contra autoridade, qualquer das partes, pessoa que trabalhe ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou mesmo no juízo arbitral.

Vera Magalhães: Karol Conká, Bolsonaro e o foco da indignação

Desde a edição que tinha o Diogo Alemão e a Siri, sei lá em que ano, não assito mais Big Brother Brasil. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que tem poucos temas em que eu não meta a colher de pau, mas pode procurar por lá e não vai ver nenhum pitaco meu sobre as tretas da Karol Conká.

Inclusive apliquei inúmeros filtros para não ser bombardeada pelo assunto, todos eles inúteis diante da recorrência doentia na TL. Parece que a falta de abraço, de festas, de Carnaval levou as pessoas a só se preocuparem com uma coisa. Mas será essa a coisa mais importante para mobilizar a indignação do Brasil e suscitar a formação da tão sonhada e tão utópica frente ampla nacional?

Não, não sou dessas que acham que realities são entretenimento ruim, que quem fala sobre isso é alienado etc. Acho que ali se mostram, mesmo, muitos dos comportamentos que vemos todos os dias em casa, nas famílias, no trabalho, na política, e que essa lupa posta na maneira como as pessoas agem para manipular umas às outras e se dar bem é muito interessante, fonte inesgotável de entretenimento e didática.

Mas não acho que a Karol Conká seja a maior vilã do Brasil, merecedora de 99,17% de rejeição, algo bastante irracional, e alvo preferencial das frustrações da sociedade. Na minha casa, a eliminação dela (que sim, eu estava assistindo, vencida finalmente pelo hype) foi seguida de -- atenção -- FOGOS DE ARTIFÍCIO. Talvez os guardados pelos palmeirenses pela não vinda de mais um Mundial.

Não existe o menor propósito nisso quando se vê que o presidente da República, este sim responsável por decisões de vida e morte para a população, que jurou respeitar a Constituição, que tem o poder de derrubar com uma fala o valor da maior empresa do Brasil, ainda tem entre 33% e 40% de pessoas que dizem que seu governo é ótimo ou bom.

Sob qual aspecto? Por qual métrica? Qual o critério usado?

A economia está arrasada, somos um dos países que menos vacinaram sua população, não temos vacinas em quantidade suficiente num futuro próximo, não sabemos de onde vamos tirar dinheiro para bancar um urgente e atrasado auxílio emergencial, a Petrobras sofreu intervenção, o presidente emitiu quatro decretos ilegais para liberar armas e munições a granel na sexta-feira de Carnaval, o STJ acaba de começar a melar a investigação de um esquema milionário de peculato envolvendo o filho do presidente e também senador Flávio Bolsonaro, há um deputado federal da cozinha do presidente preso por ameaçar o Judiciário e a democracia...

A lista é infinita e de extrema gravidade.

Diferentemente dos chiliques e das vilanias de Karol, não se restringem a um grupo selecionado pela Globo para um confinamento que por si só já tem o poder de alterar o discernimento de quem se submete a ele e ainda vê a perspectiva de ficar milionário.

Esses atos são cometidos por uma pessoa investida pelas urnas do mais alto cargo do país. Que não foi eleita pela maioria da população, governa para uma parcela imensamente menor dela e age apenas pensando na manutenção do poder, ainda que para isso seja necessário tentar mudar o regime, conforme deixou escapar em um de seus ataques verborrágicos.

O que Karol fez com Lucas, Bolsonaro faz diariamente contra minorias do País. Suas milícias virtuais investem contra a honra de ex-aliados, da imprensa, de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, de ativistas. Sem que o brasileiro médio, esse que tem a pachorra de ir para a janela soltar rojões na eliminação de uma rapper num reality, mova sequer a pestana de preocupação.

Está descalibrado o senso de justiça do brasileiro. Está desalinhada sua capacidade de reconhecer o que tem potencial de causar dano real ao país.

O governo tenta retirar as fontes de financiamento do SUS e do Fundeb enquanto a pessoa está com o dedo formigando de tanto votar na Karol.

Existe uma síndrome grave num país anestesiado para mais de 250 mil mortes que se choca a esse ponto com cenas de um BBB.

É preciso dar às coisas o peso que elas têm, sob pena de seguirmos até 2022 com os canais interditados para o enfrentamento cívico a um governo ineficiente, inepto e que causa prejuízos ao país em todas as áreas.

O que eu chamo de enfrentamento cívico? Que as instituições exerçam na plenitude seu papel, que a imprensa acompanhe com diligência cada ato do Executivo e cobre o presidente sobre suas obrigações, a começar pela de colocar de pé um Plano Nacional de Imunização que não seja um fracasso como esse que está aí, que os partidos se conscientizem da sua função de apresentar ao país alternativas de um projeto para tirá-lo do atoleiro e que a sociedade pare de perder tempo com distrações e cobre seus direitos e as obrigações do presidente.

Depois que tudo isso estiver arrumado, podemos todos ligar a TV para exercer nosso direito à distração. Mas sem pesos e medidas essa distração se transforma em catarse coletiva e abre espaço para o linchamento. Esse caminho é apenas uma das degenerescências que o fundo do poço da política que vivemos faz parecer normal. Acreditem: não é. 99,17% de ódio em cima de uma pessoa não eleita e rojões (!!!) nas janelas do Brasil numa eliminação de BBB são sintomas de histeria nacional.