imprensa

Escândalo da Americanas e o jornalismo seletivo da grande imprensa

Brasil de Fato*

Se a imprensa corporativa entendeu que a Lava Jato, por conta do apelo midiático que exercia na audiência, com reviravoltas e prisões espetaculares de políticos e empresários graúdos, era um assunto para ser trabalhado em ritmo de seriado dramático, com alguma dose de sensacionalismo, o escândalo da Americanas oferece em tese todos os ingredientes de que a grande mídia precisa para desenvolver um jornalismo investigativo instigante: envolve gente importante, grandes somas de dinheiro, inside information, mistério, provavelmente intrigas, ameaças e corrupção nas altas esferas do poder econômico, além de indicar se tratar de um crime perfeito.

Mas ao contrário, o que vemos é uma cobertura burocrática, asséptica e previsível como são as notícias da temporada de compras Black Friday. O que mudou? Os atores. Enquanto na Lava Jato os protagonistas eram as lideranças do PT, pelas quais a imprensa nutre antipatia, no caso da Americanas são os homens mais ricos do país, incensados cansativamente pelo “jornalismo independente e profissional”. A troca de personagens faz uma grande diferença.

A inflexão não é um descuido. Colocar em questão assuntos que contrariem a posição dos veículos e do empresariado é buscar sarna para se coçar. Com o tempo, ensina Robert McChesney – estudioso do papel que a mídia desempenha nas sociedades democráticas e capitalistas -, os jornalistas bem-sucedidos simplesmente internalizam a ideia de que é tolice e "não profissional" querer perseguir histórias controversas que, em sua maioria, causam dores de cabeça e demandam muito esforço para obter a aprovação da chefia – que exige cada vez mais provas “irrefutáveis” para submeter ao escrutínio jornalístico um ator político aliado -, um padrão absurdo pela qual, como apontou a produtora da CNN April Oliver, "não teria havido Watergate".

Parece ser esse o caso do golpe bilionário da Americanas. A cobertura jornalística tem sido extremamente zelosa na apresentação dos fatos e de seus protagonistas. A dívida exorbitante de mais de R$ 40 bilhões é abordada muito mais como um rombo contingente do que como uma fraude deliberada (desculpe o pleonasmo).

A maior parte das notícias explora as repercussões do caso para o mercado acionário, a guerra judicial entre os bancos credores e a varejista, as possíveis implicações do pedido de recuperação judicial e as alternativas para os milhares de pequenos acionistas e fornecedores, questiona como um rombo daquela magnitude pôde ter passado despercebido aos olhos dos executivos, dos sócios de referência, da auditoria externa e dos órgãos de fiscalização e especula sobre as medidas que deveriam ter sido tomadas para que a inconsistência contábil não acontecesse e quais as providências que o Conselho de Valores Mobiliários, órgão normatizador, deverá tomar.

Nem os editoriais - dois apenas (O Globo e Folha de S. Paulo) -, que costumam ser contundentes e intransigentes com as autoridades, os servidores públicos e as políticas econômicas que lhes desagradam, aplicaram um tom quase que indulgente sobre o calote.

Enquanto isso, ao contrário da práxis corriqueira nas páginas policiais e políticas, em que suspeitos de crimes e esquemas de corrupção são rapidamente expostos, até agora estão envoltos em mistério os responsáveis por uma das maiores falcatruas contábeis do país, apesar das fortes suspeitas de que se trata de um golpe de mestre, não de um problema de governança. A descoberta de que o ex-CEO e a então diretoria da Americanas, cujos nomes estranhamente pouco aparecem nas matérias, venderam R$ 241,5 milhões em ações da companhia no segundo semestre de 2022 é evidência indiscutível de má-fé e de que a fraude nos balanços da varejista foi um plano bem arquitetado.

A falta de interesse na cobertura jornalística para revelar os culpados e provocar uma reflexão sobre a permissiva lei das S.A., sobre a frágil proteção ao consumidor e aos pequenos fornecedores, sobre a selvagem desregulação dos mercados e sobre a responsabilização penal dos crimes de fraudes não apenas pouco tem ajudado a esclarecer quem é o vilão dessa “pirotecnia contábil” como tem contribuído para criar uma nuvem cinzenta que engolfa a história, tergiversa e deixa confuso quem vê de fora toda essa bagunça.

Mesmo os sócios de referência da Americanas - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira -, sob inevitável pressão dos credores e da Justiça, ainda gozam do infinito benefício da dúvida por parte da mídia, que até outro dia os tratava como os semi-deuses do “capitalismo do bem”, ou seja lá o que isso quer dizer.

Até que um jornalista investigativo faça o dever de casa, como se atreveram os advogados de defesa do BTG , que meteram o dedo na cara dos festejados bilionários chamando-os de fraudadores , a percepção de quem acompanha pelo noticiário o desenrolar das apurações é a de que essa lambança não resulta de um golpe de caso pensado, mas de mero efeito colateral do arriscado mundo dos negócios. É do jogo!

É como se os jornalistas que cobrem e comentam o assunto fossem orientados pela chefia a não colocar em questão o caráter dos super-ricos e o mito de que as corporações são os faróis da meritocracia, da moralidade e da eficiência, a não questionar os alicerces do liberalismo, quais sejam a desregulação dos mercados, o corte de impostos e o acúmulo de capital, ou a disfuncionalidade desse modelo capitalista para a sociedade brasileira.

Esse apagão jornalístico não é caso isolado e ocorre toda vez que o estrago causado pela elite econômica emerge.

Como fica difícil de ignorar o tamanho da encrenca, a cobertura da imprensa faz um trabalho de redução de danos, aborda o assunto pelas franjas e evita expor os personagens centrais da barafunda até o episódio virar memória.

A lista é grande, como o das varejistas Magazines Luiza e Americanas que vendem produtos de marcas acusadas de trabalho análogo à escravidão, das gigantes de tecnologia que usam ouro ilegal de terras indígenas brasileiras, do cartel da Crutale que levou milhares de pequenos agricultores à ruína financeira, das milhares de famílias que perderam suas casas pela mineração da Braskem, em Maceió, da fabricante de alumínio Norsk Hydro, responsável pela poluição de rios com resíduos tóxicos que adoeceram comunidades quilombolas e povos indígenas no Pará, e a vista grossa que os bancos fazem para o desmatamento causado por seus clientes.

Não se pode esquecer da Operação Zelotes da Polícia Federal deflagrada 2015 visando investigar um esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado do Ministério da Fazenda, responsável por julgar os recursos administrativos de autuações contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. Foram investigadas ao menos 70 empresas, com destaque para a Gerdau, BankBoston, Mundial-Eberle, Ford, Mitsubishi, Santander, Bradesco, Banco Safra e o Grupo RBS, afiliado da Rede Globo no Rio Grande do Sul, todos com dívidas fiscais milionárias em jogo.

Por fim, o rompimento das barragens da mineradora Vale em Brumadinho e Mariana. Que fim deram o ex-CEO da companhia, os demais membros de sua diretoria e os responsáveis pelos frágeis laudos técnicos que atestaram a estabilidade das barragens? A exemplo de outros peixes graúdos enrolados em crimes e denúncias de toda ordem, Fabio Schvartsman, presidente da mineradora à época dos desastres, parece estar bem. Apesar da tragédia ambiental e da morte de mais de 270 pessoas, continua corado com sua imperturbável vida de luxo e glamour e seu sono reparador protegido por medalhões da advocacia, às expensas da Vale. Reapareceu na cena corporativa brasileira no ano passado numa espécie de reabilitação no mundo dos negócios.

A proximidade que existe entre os figurões da elite dominante e a cúpula dos jornais e emissoras de TV dificulta ainda mais a disposição dos veículos em ir a fundo na apuração jornalística. Os laços estreitos, notou o estudioso Silvio Waisbord , constrangem as organizações midiáticas de irem atrás dos segredos dos envolvidos, que transitam nos mesmos ambientes exclusivos por onde perambulam os magnatas dos grandes grupos de comunicação. Têm a mesma origem aristocrata, compartilham a mesma visão de mundo e criam vínculos afetivos que vão além do pacto ideológico.

Registro raro da intimidade dos moradores do andar de cima foi o jantar, flagrado em setembro de 2021, no apartamento de Naji Nahas, que resume com inteireza a relação promíscua entre mídia e gente poderosa com ficha suja. Além do anfitrião, especulador preso por corrupção e lavagem de dinheiro, mais conhecido como “o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro” , estavam no repasto o ex-presidente Michel Temer , detido pela Polícia Federal por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, seu amigo e advogado José Yunes , preso pela PF e acusado de ser intermediário de propina, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, indiciado pela PF pela propina de R$ 58 milhões recebidos do grupo J&F.

Junto a essas celebridades de reputação questionável estavam os jornalistas Roberto D'Ávila, apresentador e diretor da GloboNews, João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, e o jornalista Antonio Carlos Pereira, que foi diretor de opinião do jornal O Estado de S. Paulo.

A cumplicidade e a descontração reveladas em vídeo nos levam a desconfiar da independência que teria a redação do veículo de qualquer um daqueles prepostos da grande mídia para apurar em profundidade seus pares sociais. Daí, explica Waisbord, o porquê de os jornalistas serem propensos a fornecer uma cobertura complacente ou a ignorar as transgressões de gente poderosa do mercado.

O jornalismo investigativo brasileiro é seletivo. O compromisso da imprensa corporativa em combater a corrupção, em revelar as irregularidades de autoridades e empresários depende em grande medida de quem as comete. Citando mais uma vez Robert McChesney, o mais producente e prudente, no entendimento dos jornalistas mais experientes, é gerar histórias de fórmula testada e comprovada que custem pouco, que se ajustem bem aos objetivos comerciais dos meios e não antagonizem com os interesses da elite e dos anunciantes. Afinal, como resumiu o escritor e colunista Richard Reeves sobre a visão pragmática dos executivos que governam o mundo da mídia: o bom jornalismo é ruim para os negócios.

* Luís Humberto Carrijo é sócio-fundador da agência de comunicação Rapport Comunica, especializada em relacionamento com a imprensa para o funcionalismo público. Jornalista e comunicador, tem pós-graduação em Comunicação Empresarial na USP e mestrado em Comunicação e Cultura na Universidade Autônoma de Barcelona. É também autor do livro O Carcereiro – o Japonês da Federal e os preso da Lava Jato.

** Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial do jornal Brasil de Fato.

Texto publicado originalmente no Brasil de Fato.

Protestos na China: jornalista da BBC é detido durante cobertura

BBC News Brasil*

A polícia chinesa espancou um jornalista da BBC em Xangai e o prendeu brevemente enquanto ele cobria protestos que varrem o país contra o lockdown imposto pelo governo por causa da covid-19

Ed Lawrence foi detido no principal protesto da cidade no domingo (27/11) por várias horas antes de ser libertado.

"É muito preocupante que um de nossos jornalistas tenha sido atacado desta forma enquanto cumpria suas funções", disse a BBC.

O governo da China disse que Lawrence não apresentou suas credenciais de imprensa.

Ele estava filmando a multidão no maior protesto do país em Xangai, na Wulumuqi Middle Road, no domingo. Imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais mostraram vários policiais agarrando Lawrence e prendendo-o no chão.

Lawrance foi espancado e chutado por policiais e depois levado algemado.

A BBC descreveu a prisão de seu jornalista como "extremamente preocupante".

A polícia chinesa espancou um jornalista da BBC em Xangai e o prendeu brevemente enquanto ele cobria protestos que varrem o país contra o lockdown imposto pelo governo por causa da covid-19.

Ed Lawrence foi detido no principal protesto da cidade no domingo (27/11) por várias horas antes de ser libertado.

"É muito preocupante que um de nossos jornalistas tenha sido atacado desta forma enquanto cumpria suas funções", disse a BBC.

O governo da China disse que Lawrence não apresentou suas credenciais de imprensa.

Ele estava filmando a multidão no maior protesto do país em Xangai, na Wulumuqi Middle Road, no domingo. Imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais mostraram vários policiais agarrando Lawrence e prendendo-o no chão.

Lawrance foi espancado e chutado por policiais e depois levado algemado.

A BBC descreveu a prisão de seu jornalista como "extremamente preocupante".

*Texto publicado originalmente no site BBC News Brasil

A militância pró-mercado da imprensa já não comove um Brasil arrasado pelo sofrimento

The Intercept Brasil

Diário do Brazil, 21 de setembro de 1884: o país caminhava para finalmente decretar a abolição quando o periódico estampou o terror do mercado com a futura libertação de milhares de pessoas: “A desconfiança é geral. O capital se retrai”. Fomos o último país do mundo a dar fim ao sistema escravocrata.

O Globo, 26 de abril de 1962: o mercado chorava e rangia os dentes com a criação do 13º salário mínimo, que virou lei em julho de 1962 no governo do presidente João Goulart: “desastroso”, dizia a manchete. O 13º era uma demanda antiga de trabalhadores como ferroviários e metalúrgicos cansados de receber somente um panetone e um vinho barato como gratificação no final do ano.

Folha de S.Paulo, 11 de novembro de 2022: após um breve discurso no qual Lula criticou as regras fiscais do Brasil e sugeriu um Bolsa Família fora do teto de gastos, o periódico estampou: “Citi diz que mercado pode ter se enganado em relação a Lula”. No mesmo dia, o jornal publicou um editorial cravando, apenas duas semanas após a eleição, que o presidente eleito “conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que seu governo vá adotar uma política econômica racional e socialmente responsável”. “Mau começo” é o título do texto.

COMO PODEMOS VER, a instituição mercado parece ser ainda mais frágil do que o candidato derrotado à presidência da República, cujos olhos estão marejados desde a noite de 30 de outubro (embora o Citibank tenha tido o maior lucro em 10 anos em 2021, quando enfrentávamos o auge da pandemia). Bastou o primeiro “se retrair” e parte dos jornais retomou o papel de arautos do fim do mundo.

Mas, depois de um impeachment vergonhoso; da prisão e impedimento de candidatura de Lula; de quase 700 mil mortos pela covid-19; de o ministro Paulo Guedes querer combater o vírus “com reformas”; depois do aumento do assassinato de pessoas negras mesmo durante o lockdown; depois das filas dos caminhões de lixo para obter comida; depois do desespero das pessoas sem acesso a oxigênio nos hospitais; depois da inauguração do touro dourado da B3 no centro enquanto milhões padeciam… não dá simplesmente para sentir dó de um mercado quase sempre refratário ao sofrimento da masileira.

E aqui é preciso perguntar: o que entendemos por mercado? Essa instituição é, muitas vezes, tratada pela imprensa como um ente abstrato e quase fantasmal. Ou, no extremo oposto, como uma rede supostamente homogênea que conecta desde os maiores clientes e altos funcionários de um grande banco a uma cidadã de classe média que guarda o pouco dinheiro que resta em uma aplicação financeira qualquer.

Há nos dois tratamentos uma mistura de enganação e de hipocrisia. Porque o mercado é coisa concreta – e é extremamente hierarquizado em seus interesses e poderes. É, a grosso modo, o conjunto dos cinco maiores bancos do Brasil e mais um punhado de grandes fundos de investimento. E é esse mercado que esperneia diante da possibilidade de repartir uma parte do orçamento público que captura (de dinheiro de impostos, sobretudo) com aqueles que não possuem esse poder de chantagem – e não conseguem expressar suas vontades nos espaços dos editoriais.

Se esse mercado está sempre tão à vontade para apitar sobre questões que interferem na vida – e na morte – da população, vale perguntar:

Onde estava o mercado quando milhares de famílias foram despejadas durante a pandemia?

Onde está o mercado enquanto pessoas negras são continuamente dizimadas?

Onde está o mercado enquanto diversos povos indígenas são mortos e/ou sofrem ameaças de garimpeiros?

Onde estava o mercado quando, nos últimos meses, o candidato derrotado saiu explodindo teto, parede e piso de gastos?

Por qual razão o mercado realiza a todo momento uma espécie de chantagem quando projeta qualquer mínima chance de uma economia não voltada somente para atender aos seus próprios gemidos?

Se imprensa e mercado se incomodam com o valor de R$ 175 bilhões que seriam empregados anualmente para o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, como pensar nos cerca de R$ 100 bilhões gastos, também anualmente, somente para cobrir os custos do Judiciário? E o que dizer da tolerância com os cerca de R$ 42 bilhões líquidos pagos a militares da reserva e a seus familiares somente em 2020, como mostra esse texto de Felipe Betim?

Sobre que setores na prometida reforma administrativa e previdenciária precisamos mesmo falar? Que superprivilégios (e eles são bastante desiguais na administração pública) deveriam ser urgentemente revistos? Por que os rendimentos dos superricos continuam sendo menos taxados do que os da população mais pobre? E por que lucros e dividendos não são taxados de maneira justa no Brasil?

É claro que não dá para fazer uma leitura binária de um assunto tão tentacular. Ainda que timidamente, a heterogeneidade desse mercado se manifesta, com um ou outro CNPJ interessado nas questões sociais. Mas é justamente binarizando o tema – sendo tchutchuca com o mercado e tigrona com as políticas públicas de combate à pobreza – que a imprensa trata o assunto na maioria das vezes.

Lembro bem quando, em 7 de abril de 2021, nomes importantes do empresariado brasileiro se reuniram para jantar com Jair Bolsonaro em um rega-bofe à base de champanhe Veuve Clicquot no Jardim América, em São Paulo. Estavam lá pessoas como Rubens Ometto, da Cosan, Flávio Rocha, do Grupo Guararapes Riachuelo, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o “Tutinha” da Jovem Pan, e Paulo Skaf, ex-Fiesp. Bolsonaro, acompanhado pelos ministros da Economia Paulo Guedes e da Saúde Marcelo Queiroga, esculhambou medidas de isolamento e chamou governadores a favor do lockdown de “vagabundos”. Foi ovacionado.

Naquele dia apenas, o país registrou 3.733 mortes por covid-19. No podcast Café da Manhã, da Folha, uma jornalista disse que os empresários não eram ideológicos, mas “pragmáticos”.

O ministro da Economia Paulo Guedes – o mesmo que sugeriu combater o coronavírus com reformas – fala à imprensa após jantar em que Jair Bolsonaro recriminou medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress

‘Aprendam a repartir o pão’

Não tenho dúvida de que o sofrimento coletivo pelo qual passamos – e que infelizmente não era uma novidade para milhões de pessoas – deixou alguns aprendizados necessários. Entre eles, a clareza de que desigualdade social não é uma abstração, mas uma realidade que define nossa vida, nossa morte, nosso gozo e nossa dor.

Talvez, justamente por isso, nos deparamos com um fato que me parece inédito nessa nova “retração” do mercado após declarações sobre gastos sociais: as reações ao drama repercutido pelos editoriais foram majoritariamente desfavoráveis à imprensa e ao mercado. Em redes sociais e nas caixas de comentários das matérias, a maioria das manifestações observava, em que se pese a necessidade do controle da inflação e responsabilidade fiscal, que um país arrasado pela incompetência e pilhagem não pode continuar a responder prioritariamente a um clube seleto – que não se incomoda com o fato de os 10% mais ricos ganharem quase 60% de toda a renda do Brasil, segundo o World Inequality Lab.

No Instagram da Folha, os comentários no post que critica a declaração de Lula expressam o espanto e a raiva de leitoras e leitores. “Eu fico impressionada como a Folha não se constrange em naturalizar a fome num país que produz riqueza como o Brasil”, disse Gabi da Pele Preta.

No Twitter, outros tantos seguem a mesma linha: “Não adianta espernear, o combate à fome será prioridade no governo Lula. Esse é o recado do Leonel Brizola para o mercado (Faria Lima). Engulam o choro e aprendam a repartir o pão!”, escreveu Cássia Andrade em um tuíte acompanhado por um discurso de Brizola, falecido em 2004. “Teto dos gastos e Paulo Guedes. Guedes furou o teto dos gastos por quatro anos. Gerou um rombo nas contas públicas. Por que o ‘mercado’ e a grande imprensa nunca cobraram nada dele? Por que protegem tanto Guedes?”, questionou Uallace Moreira.

Desigualdade social não é uma abstração, mas uma realidade que define a nossa vida, nossa morte, nosso gozo e nossa dor.

No UOL, o jornalista Chico Alves escreveu que a “Devoção da imprensa ao ‘mercado’ não faz bem ao Brasil”. Monica de Bolle, economista e professora da Universidade Johns Hopkins, foi sintética: “e que esses últimos quatro anos sirvam para mostrar ao jornalismo econômico que sua relevância depende do entendimento de que a população que não trabalha no mercado não está interessada em análise econômica de elevador e sem compromisso com o país”.

Ela está coberta de razão: o jornalista que se comporta como ativista da bolsa de valores deixa de atuar como mediador entre instituições e população, função que, pelo menos em tese, deveria cumprir.

O mercado, por exemplo, tem relação direta com o fato de uma mãe precisar atuar como doméstica na pandemia e ainda ter que levar seu filho para o trabalho. O mercado tem relação direta com o fato de essa mulher perder o seu filho para o racismo. Não precisamos que os jornais nos digam isso – eles nunca disseram, na verdade. Aliás, essa é outra maneira de lembrar que responsabilidade fiscal e responsabilidade social andam juntas, ainda que não exatamente do jeito que costumamos ser alertados sobre esse fato.

Mas nós passamos por uma inflexão enquanto sociedade – e tenho a impressão de que setores relevantes de nossa imprensa ainda não compreenderam isso. Não tenho dúvidas de que mudanças na postura de diversos veículos (sobre racismo, xenofobia, misoginia, entre outros temas) nasceram da pressão do público.

Um exemplo eloquente aconteceu após a divulgação de uma capa do jornal Aqui PE, do Diário de Pernambuco. Falei a respeito dele no meu último livro e o trago também aqui: em 1° de setembro de 2017, o Aqui PE publicou uma foto com a imagem de uma mulher negra morta, caída no chão e com parte da calcinha e das nádegas à mostra. Dizia a manchete: “Flanelinha assassinada a pauladas no Recife Antigo”. A imagem das regiões íntimas de Diana gerou reações por parte de diversos setores da sociedade. Vinte e cinco entidades ligadas à defesa dos direitos das mulheres e coletivos que atuam como observatórios da mídia publicaram uma nota de repúdio. A seguir, um trecho:

Ao reforçar estereótipos de gênero, retroalimenta uma cadeia de argumentações misóginas, racistas e classistas, as quais podem desembocar num amplo feixe de práticas violentas. O Aqui PE precisa se retratar publicamente e manter uma linha editorial coerente com o jornalismo, enquanto campo mediador de sentidos. Do contrário, continuará apenas alimentando ódio e manchando essa profissão tão nobre e relevante para a vida em sociedade.

O caso chegou ao Ministério Público de Pernambuco, que instaurou uma ação civil pública. A partir dela, foram acertadas as etapas da retratação e reparação que o jornal deveria cumprir. Assim, o Aqui PE publicou um “Erramos” na capa. Depois, publicou uma série de matérias sobre direitos humanos, com a violência contra mulheres abrindo o especial. Finalmente, jornal e entidades que assinaram a nota se comprometeram a realizar um seminário sobre direitos humanos para profissionais e estagiários.

É um caso que ilustra bem: uma sociedade atenta e cansada da militância jornalística antimulheres, antinegros, antipobres consegue mudar a qualidade daquilo que é dito e visto sobre nós. Uma sociedade cansada da militância jornalística pró-mercado pode fazer o mesmo.

*Recentemente, o jornalista Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, reuniu profissionais de todo país (tive a sorte de estar entre elas e eles) para perguntar o que esperar do jornalismo após essas eleições e o que aprendemos nesses terríveis anos com Bolsonaro. Recomendo a escuta e atenção especial ao que diz minha colega Nayara Felizardo, aqui do Intercept, sobre a necessidade da descentralização das coberturas jornalísticas.

*A pesquisa sobre as capas de jornais trazendo antigas notícias sobre o mercado foi realizada por Marcelo Moutinho.

Matéria publicada originalmente no Intercept brasil

Bolsonaro chama comandantes militares para reunião ministerial antes de ofensiva contra TSE

Folha de São Paulo*

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou os três comandantes das Forças Armadas para uma reunião na noite desta quarta-feira (26), na qual foi discutido o relatório da campanha sobre um suposto boicote à propaganda de rádio e televisão do chefe do Executivo.

Após o encontro, o mandatário fez um pronunciamento à imprensa em que anunciou que irá recorrer "às últimas consequências" da decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar a ação em que a sua chapa alega que houve supressão de inserções de rádio no Norte e no Nordeste.

Bolsonaro disse que Moraes "matou no peito" a ação.

Compareceram os três comandantes militares: o general Marco Antônio Freire Gomes (Exército), o tenente-brigadeiro do ar Carlos Baptista Júnior (Aeronáutica) e o almirante Almir Garnier Santos (Marinha). Também estava presente o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira

Também compareceram ministros de Estado, como Anderson Torres (Justiça), Célio Faria (Secretaria de Governo) e Carlos França (Relações Exteriores).

No momento em que Bolsonaro fez o pronunciamento, voltando a fazer acusações sem provas, estavam ao lado do mandatário apenas Torres e o chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno.

Os eventos da noite desta quarta-feira (26) provocaram rumores de uma ação mais drástica do presidente, que chegou a mudar totalmente o seu roteiro para voltar a Brasília.

Bolsonaro estava em Minas Gerais e seguiria direto para pernoitar no Rio de Janeiro, mas decidiu voltar para a capital federal "diante da gravidade dos fatos".

A Folha apurou que o comandante do Exército não avisou os militares do Alto Comando da força sobre a reunião, como geralmente costuma fazer. Os generais do mais alto escalão ficaram surpresos com a ida e aguardavam ainda durante a noite um retorno sobre os temas tratados.

Existe a percepção entre os militares que as denúncias sobre as inserções nas rádios são graves e devem ser investigadas. Por outro lado, também defendem que o assunto é responsabilidade da Justiça Eleitoral e que as Forças Armadas não devem embarcar em qualquer tipo de tese de adiamento de eleição.

No Ministério da Defesa, aliados de Paulo Sérgio Nogueira avaliam que Moraes tem extrapolado em suas decisões e contribuído para a escalada da crise. Eles citam como exemplo a decisão do presidente do TSE de negar sugestões das Forças Armadas para melhorar a fiscalização no segundo turno das eleições.

O entendimento de militares na Defesa é que Moraes tem cometido ilegalidades, como no caso das inserções e retiradas de conteúdo das redes sociais, que prejudicam o andamento do processo eleitoral.

As Forças Armadas foram incluídas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na lista de entidades fiscalizadoras da eleição. Bolsonaro costuma fazer ataques sem provas às urnas eletrônicas e afirma que irá aguardar relatório dos militares sobre a lisura do pleito para aceitar o resultado da eleição.

Na entrevista, o presidente disse que tem provas "contundentes" de que foi prejudicado por terem sido transmitidas mais inserções de Lula do que dele.

"Certos lugares que achava que iria bem e poderia, até ganhar, nossa análise, pode ter havido outros fatores, vimos que perdemos. Com toda a certeza, as inserções de rádio fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença. Não existe outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento", disse o chefe do Executivo.

O presidente se recusou a responder perguntas dos jornalistas e se retirou após o pronunciamento.

A reunião no Palácio da Alvorada e a fala de Jair Bolsonaro aconteceram horas após Alexandre de Moraes rejeitar a ação apresentada pela campanha do presidente sobre suposto boicote de rádios na veiculação da propaganda eleitoral.

Moraes disse que a ação de Bolsonaro não tem provas e se baseia em levantamento de empresa "não especializada em auditoria".

O ministro apontou possível "cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana" e mandou o caso para ser avaliado dentro do inquérito das "milícias digitais", que é relatado por ele mesmo no STF (Supremo Tribunal Federal).

Texto publicado originalmente no portal da Folha de São Paulo.

Eleições 2022: 'Economist' fala em 'vitória com gosto de derrota'

BBC News Brasil*

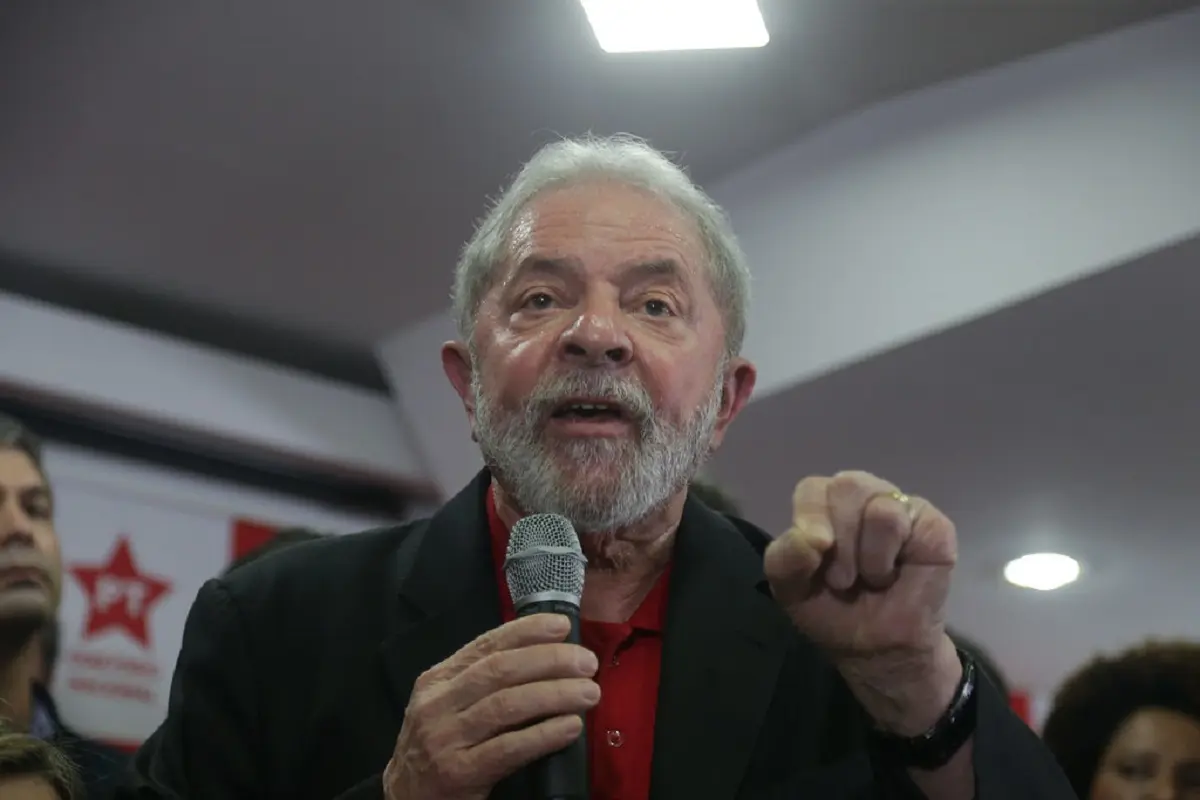

A eleição presidencial brasileira ocupou posições de destaque em portais da imprensa internacional — com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em geral, sendo apresentado como vitorioso, mas sem força suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A seguir, confira como alguns dos principais veículos de imprensa do mundo noticiaram a eleição presidencial brasileira, cujo segundo turno será disputado em 30 de outubro.

'Vitória com gosto de derrota'

A revista britânica The Economist, que deu destaque em seu site para o resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, abre sua reportagem principal afirmando que para o ex-presidente Lula, foi uma "vitória com gosto de derrota".

O texto destaca que Bolsonaro se saiu melhor do que o esperado, e que o momentum agora está com ele, e não com Lula — lembrando que muitos aliados do presidente foram eleitos para o Congresso.

Diante deste cenário, a reportagem afirma que se Lula vencer, pode ter dificuldades para governar.

"Isso terá implicações a longo prazo. Mesmo que Bolsonaro perca a presidência, o bolsonarismo parece uma força que chegou no Brasil para ficar."

E diz ainda que o "segundo turno será um teste para as instituições brasileiras".

"Especialmente se Lula acabar vencendo por uma margem estreita, e Bolsonaro se recusar a aceitar o resultado."

'Grande golpe para brasileiros progressistas'

O jornal The Guardian, também do Reino Unido, destacou que Lula foi vitorioso no primeiro turno, mas com desempenho insuficiente. O título de uma das matérias principais do site, que transmitiu os resultados da eleição brasileira em tempo real, dizia: "Ex-presidente Lula ganha em votos, mas não com vitória definitiva".

"O resultado da eleição foi um grande golpe para os brasileiros progressistas que estavam torcendo por uma vitória enfática sobre Bolsonaro, um ex-capitão do Exército que atacou repetidamente as instituições democráticas do país e vandalizou a reputação internacional do Brasil", diz um trecho da reportagem.

Pesquisas julgaram mal força dos conservadores

O jornal americano The New York Times, que criou uma página de transmissão ao vivo de informações sobre a eleição brasileira em seu site no domingo, destacou na página principal que Bolsonaro e Lula vão para o segundo turno.

A reportagem do site do jornal começa afirmando que Bolsonaro teve um desempenho melhor do que o previsto por analistas e pesquisas de intenção de voto — que, nas últimas semanas, "sugeriram que ele poderia até perder no primeiro turno".

"Durante meses, pesquisadores e analistas disseram que o presidente Jair Bolsonaro estava fadado ao fracasso."

"Em vez disso, Bolsonaro estava comemorando. Embora seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente de esquerda, tenha terminado a noite na frente, Bolsonaro superou em muito as previsões e levou a disputa ao segundo turno", acrescenta o texto.

A reportagem cita ainda as eleições estaduais e legislativas, dizendo que "as pesquisas pareceram julgar mal a força dos candidatos conservadores em todo o país."

Ainda assim, o jornal afirma que, nas próximas quatro semanas, Bolsonaro terá que abrir vantagem sobre Lula, que saiu na frente no primeiro turno.

"O presidente de direita está tentando evitar se tornar o primeiro presidente no cargo a perder sua candidatura à reeleição desde o início da democracia moderna no Brasil em 1988."

A publicação destaca ainda que a eleição de 30 de outubro é considerada "a votação mais importante em décadas para o país" — "vista como um grande teste para uma das maiores democracias do mundo".

Para muitos brasileiros, o impensável aconteceu

O Washington Post também destacou no topo de sua página principal que o Brasil teria um segundo turno, afirmando que "o próximo turno colocará Bolsonaro, um incendiário contrário a regulações (pelo Estado) que é chamado de versão brasileira de Donald Trump, contra seu inimigo político, da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores".

"A eleição chamou atenção global como o mais novo palco para a luta mundial entre a democracia e o autoritarismo", diz uma parte do texto.

O jornal também mencionou a disparidade entre as pequisas de intenção de voto, que "mostraram consistentemente que Bolsonaro perderia — e perderia feio", e o resultado nas urnas.

"Para muitos brasileiros, o impensável já aconteceu", afirma o texto.

E avalia que o Brasil entra agora em um período "potencialmente desestabilizador" até o segundo turno.

"O país mergulhará agora no que pode ser seu momento politicamente mais incerto desde que deixou o jugo da ditadura. O medo que muitas pessoas já sentiam ao entrar nesta eleição — medo da violência, medo do futuro do país — só aumentará nas próximas semanas."

Feridas continuam abertas

O jornal Público, de Portugal, destacou na manchete "Brasil vai ao 2º turno. Lula vence por 6 milhões de votos" — e trouxe ainda no topo do seu site várias matérias e artigos, além de um editorial com título "Brasil: as feridas continuam abertas".

O Diário de Notícias também publicou no site várias notícias sobre a eleição brasileira, incluindo a manchete "Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno".

Já o francês Le Monde destacou o resultado no Brasil como manchete do site: "Eleição presidencial no Brasil: Lula à frente de Bolsonaro, com segundo turno a ocorrer em 30 de setembro".

O subtítulo acrescentava: "Com 48% dos votos, o representante do Partido dos Trabalhadores, antigo chefe de Estado de 2003 a 2010, tem quatro pontos e meio de vantagem em relação ao presidente de extrema direita".

Na América Latina

No México, maior país da América Latina depois do Brasil, um dos principais jornais do país, o El Universal, também colocou como manchete o resultado da eleição brasileira: "Lula e Bolsonaro definirão a presidência do Brasil em segundo turno".

O colombiano El Tiempo manchetou que "Lula da Silva e Jair Bolsonaro irão ao segundo turno".

Eleição surpreendente e apertada

Na Argentina, o jornal Clarín destacou na manchete o resultado da eleição brasileira como inesperado: "Eleição surpreendente e apertada: Lula ganhou mas irá a disputa com Bolsonaro". O jornal trouxe ainda no topo do site uma seção com informações em tempo real sobre a eleição brasileira.

Final com suspense

O La Nación também trouxe na manchete a surpresa do resultado:

"Final com suspense no Brasil. Lula ganhou, mas a surpresa foi Bolsonaro e haverá mais uma rodada de votação."

*Texto publicado originalmente no site BBC News Brasil

Revista online | Godard, o gênio exausto

Vladimir Carvalho*, especial para a revista Política Democrática online (47ª edição: setembro/2022)

A morte consentida de Jean-Luc Godard pode sinalizar para muitos o final de uma era cinematográfica marcada desde a primeira vanguarda, nos anos 1920, por uma incessante busca de legitimação de uma atividade artística que, de cara, se autodenominava de Sétima Arte, com técnica e linguagem próprias. Cedo seria respaldada pela formação de uma mentalidade que nasceu com os cineclubes, os críticos e as revistas especializadas – o que hoje é conhecido de forma generalizada por cinefilia. Teorias e posturas estéticas renovadoras já se faziam sentir ao tempo do cinema soviético com Sergei Eisenstein, Dovijenko, Dziga Vertov e outros até a explosão que foi o Cidadão Kane, de Orson Welles, nos anos de 1940.

Na década posterior, os franceses jogaram papel importante a partir da ação desenvolvida pela Cinemateca Francesa e com o aparecimento do grupo liderado por André Bazin, grande influenciador e principal crítico da revista Cahiers du Cinéma, que se tornaria célebre e em cujo agitado seio surgiria o até ali desconhecido franco suíço. Ao lado de outros, como François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer e Claude Chabrol, compondo a tendência que seria conhecida, ou apelidada, de “jovens turcos”. Mais tarde, alguns deles se renderiam aos encantos da prática cinematográfica como ativos diretores que defendiam a todo custo a autonomia de um cinema autoral, desde ali, em confronto com o poderio dos produtores que condenavam por princípio o filme clássico francês e valorizavam uma política de autores.

Nesse clima de camaradagem solidária, o futuro autor de Acossado (1960) pontificou-se como um ferrabrás da crítica atento à condução moderadora de Bazin, mas em franco contraste com Georges Sadoul, um marxista militante, que sempre defendeu o cinema soviético não só do período eisensteiniano como também os das gerações posteriores. Godard foi desde sempre um anarquista, pontificando-se na avaliação e cotação dos filmes, no famoso Conseil des Dix, da revista.

Em 1960 Godard vai à “guerra” com uma narrativa desconcertante e uma linguagem inédita até aquele momento. O público delirou com Acossado, e a crítica foi obrigada a reconhecê-lo. Segue-se com igual liberdade estética, Uma Mulher é uma Mulher (1962) e O Desprezo (1963). Depois a política faz a festa em Masculino, Feminino (1966); a moda godardiana continua em Made in USA (1966) e em A Chinesa (1967), que radicaliza em termos de desdramatização e nos aspectos políticos. É um cinema diametralmente oposto aos clássicos americanos, mas que tinha muito da simpatia que os “jovens turcos” nutriam pelos filmes B, nos Cahiers. Porém, ainda não era, claro, o Godard radical e em mutação do Grupo Dziga Vertov, do final dos anos 1960, e que, em Maio de 68, se confunde com os estudantes revoltados, filmando nas barricadas de Paris.

Veja todos os artigos da edição 46 da revista Política Democrática online

E foi nessa rumorosa onda de 1968, num veemente protesto contra a demissão do carismático Henri Langlois, da curadoria mor da Cinemateca Francesa, que o Festival de Cannes foi atropelado e quase não aconteceu. Godard protagonizou a cena principal, pendurado nas cortinas do Palais, impedindo que as sessões começassem, com ampla cobertura da imprensa. Em Paris, a redação dos Cahiers, na rua Marbeuf, virara um comitê de agitação em favor dos estudantes; e a temperatura subiu quando o filme de Jacques Rivette, A Religiosa, foi proibido. Novamente é um empedernido Godard que toma as dores e defende Rivette e seu filme, rompendo com o grande André Malraux, então ministro da Cultura, em carta que passou aos anais como uma irrespondível peça de condenação do Estado gaullista.

Entretanto, no âmbito de certa crítica, “a sua utopia de um cinema marxista, de parceria autoral com a classe trabalhadora, resultou tão frustrada quanto a aliança dos estudantes com os proletários da Renault”, como argutamente observou o crítico e escritor Sergio Augusto.

A propósito do perfil muitas vezes contraditório do autor de Je Vous Salue Marie (1985), podemos recordar aqui episódio ocorrido durante o Festival Internacional do Filme, o histórico FIF, do Rio de Janeiro. Godard compareceria ao mesmo para a apresentação do seu filme Alphaville. Tudo acertado, pouco depois ele mandou um telegrama desistindo de participar, num gesto de protesto e condenação da ditadura militar no Brasil. Instalada a confusão, surpreendeu a todos, negando peremptoriamente a autoria da mensagem, e atribuindo-a a terceiros. Quando tomou conhecimento da negaça, o crítico Robert Benayon, da revista Positif, rival dos Cahiers, presente ao evento brasileiro, desabafou para quem quisesse ouvir. Para ele, tratava- se de “mais uma daquele fascista!”. Nesse tempo, andava o autor dessas notas, trabalhando como assistente de Arnaldo Jabor, num filme que realizou sobre o FIF, Rio, Capital do Cinema, e ouviu os comentários acerca desse lance, nos bastidores da sede da mostra, no Copacabana Palace.

Essa época no Rio foi muito marcada pelos filmes e paixão pelos diretores da Nouvelle Vague. Uma pequena multidão de cinéfilos não arredava o pé das sessões do Cinema Paissandu, no Flamengo. Ali enturmei-me levado pelas mãos de Cosme Alves Neto e assisti, imerso na euforia da rapaziada, a quase todos os filmes de Godard lançados ali naquele ano de 1968. A cidade tomada pelo alvoroço político e pela revolta em virtude da morte de Edson Luiz, secundarista assassinado pela polícia no restaurante Calabouço, no aterro do Flamengo, estava transtornada. O clima era de insegurança e medo, mas filmes como Tempo de Guerra, de Godard, nos convocavam à ação, e, portanto, era também do Paissandu que partíamos para engrossar as fileiras da célebre Passeata dos Cem Mil. O Maio de 68 estava fresquinho em nossas agitadas cabeças. Mesmo sabendo das restrições ao autor de Masculino, Feminino, taxado até de fascista pelo pessoal da revista Positif, numa linha editorial que confrontava com os Cahiers du Cinéma, eu pouco ligava. Já havia lido os elogios de Georges Sadoul à Aruanda, o filme de Linduarte Noronha, em que atuei como roteirista e assistente, e num rompante juvenil pouco me interessava que Godard o achasse um stalinista superado pelo tempo, que já era tomado pelo revisionismo que resultou das sérias denúncias feitas por Kruschev; nem tomáramos conhecimento das restrições de Lévi Strauss ao franco suíço; tampouco da ojeriza que Jeanne Moreau lhe dedicava. Godard vivia agora a sua febre maoísta junto ao Grupo Dziga Vertov. E era nosso herói.

Muito depois é que tomaríamos conhecimento das peripécias do nosso ídolo quando da realização de seu filme Vento do Leste. Ele proporia a Glauber Rocha, que fazia importante participação na obra, que juntos destruíssem o cinema como arte. O brasileiro, sagaz como sempre, logo sacou que Godard começava a sucumbir à depressão e militava numa espécie de autodestruição, e a sua resposta foi a de que ele, Glauber, ao contrário, optava pela construção de um cinema inovador e de salvação, no Brasil e no Terceiro Mundo.

Confira, abaixo, galeria de imagens:

Gênio consumado, mas profundamente contraditório e iconoclasta, talvez naquele momento já se manifestasse no espírito de JLG o quadro psíquico que o dominou no fim da vida, depois da realização de filmes não tão brilhantes e plenos de vigor, como os daquela fase em que fez sombra a toda uma geração do cinema francês da Nouvelle Vague. Oriundos quase todos dos Cahiers, o qual terminou, é bom lembrar, por apoiar o Cinema Novo brasileiro, especialmente promovendo seus autores mais importantes e mais afinados com o ideário da revista, como é o caso de Glauber Rocha, Cacá Diegues e Gustavo Dahl.

Embora tumultuada, a existência de Godard foi profícua e intensa, mas sua morte assistida parece se justificar pelo cansaço e esgotamento que o vitimou, e sua descida se deu também pela inexorável ação, digamos assim, da força da gravidade em vista do peso de seus 91 anos. Que descanse em paz!

Sobre o autor

*Vladimir Carvalho é um cineasta e documentarista brasileiro de origem paraibana.

** O artigo foi produzido para publicação na revista Política Democrática online de maio de 2022 (47ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não reflete, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia mais

Revista online | Sete meses de guerra e um sistema internacional em transição

Revista online | Militares e o governo Bolsonaro: política ou partidarização?

Revista online | Por que eu voto em Simone?

Revista online | O Chile do pós-plebiscito

Revista online | Um Natal com Darcy Ribeiro

Revista online | Os desafios fiscais para 2023

Revista online | Eleições atrás das grades

Revista online | Não! Não Olhe! Sim! Enxergue!

Revista online | 1789 e 1822: duas datas emblemáticas

Acesse a 46ª edição da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

O Brasil na imprensa alemã (21/09)

Made for minds*

Neues Deutschland – Bolsonaro modera o tom (20/09)

Em meados de setembro, vários podcasters evangélicos tiveram um convidado especial em seu estúdio: Jair Bolsonaro. Ao ser questionado, o presidente do Brasil disse se arrepender de algumas declarações sobre a pandemia. Mas um trecho particular da entrevista, que durou mais de quatro horas, circulou nas redes sociais: nele, Bolsonaro contou que passaria a faixa presidencial se não fosse reeleito.

Foram tons incomuns para o radical de direita. Há meses, Bolsonaro vem atacando instituições democráticas e disseminando mentiras sobre o sistema de votação eletrônica. Ele afirmou várias vezes que aceitaria os resultados somente se fosse eleito. "Somente Deus" poderia tirá-lo da Presidência. É claro que Bolsonaro não teve uma mudança repentina de opinião. Os tons mais moderados provavelmente fazem parte de uma estratégia de campanha.

Em todas as pesquisas, Bolsonaro está claramente atrás de seu principal adversário, Lula. Se Bolsonaro ainda quiser vencer as eleições, dependerá dos eleitores do centro e deve tentar superar sua rejeição. E isso não funciona com aparições exageradamente estridentes e visões radicais.

Na verdade, Bolsonaro esperava que os protestos em massa [de 7 de Setembro] lhe pudessem dar um impulso nas pesquisas. [...] Mas o desejado "efeito das ruas" não aconteceu, pelo contrário: em pesquisas recentes, Bolsonaro caiu ainda mais. Os benefícios sociais concedidos pelo governo também tiveram pouco efeito.

Süddeutsche Zeitung – Campanha eleitoral no funeral da rainha (20/09)

Apenas 2 quilômetros em linha reta separam a residência do embaixador brasileiro em Londres do Westminster Hall, no Parlamento britânico. No domingo, o caixão da rainha Elizabeth 2ª ainda estava no local quando Jair Bolsonaro apareceu na sacada da residência do embaixador. Logo embaixo, na rua, apoiadores estavam reunidos e gritavam "mito, mito". [...]

Bolsonaro disse ter profundo respeito pela família real e pelo povo do Reino Unido, mas que estava ali também por outro motivo. "Teremos que decidir o futuro da nossa nação." O presidente afirmou que o Brasil está no caminho certo, e que o país é um exemplo brilhante para o mundo. "Nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade", disse Bolsonaro. "Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno." [...]

Todas as pesquisas preveem uma vitória clara do adversário: no primeiro turno, Lula está mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro e, de acordo com as projeções, mais da metade dos eleitores quer votar no candidato da esquerda num segundo turno. [...]

Nas últimas semanas, Bolsonaro percorreu incansavelmente o país. Participou de rodeios e cultos evangélicos. O fato de ele ter agora viajado para o funeral da rainha no meio da campanha eleitoral é visto por observadores como uma tentativa de mostrar aos eleitores de seu país que seu governo desfruta de apoio no exterior.

Der Tagesspiegel – Com balas e pistolas (16/09)

Em um comício em Fortaleza, Delegado Cavalcante – deputado estadual pelo Ceará e membro do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro – pegou o microfone. Algumas centenas de pessoas foram ao local para ouvi-lo, a maioria vestindo camisas amarelas que se tornaram a marca registrada do bolsonarismo. [...] Com voz rouca, Cavalcante gritou à multidão: "Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Na bala!" A multidão aplaudiu. [...] A retórica agressiva de Cavalcante foi extrema, mas nenhuma exceção. E ela tem consequências. [...]

Na corrida pela Presidência, Bolsonaro está claramente atrás de seu adversário, o ex-presidente Lula, em todas as pesquisas. O mais tardar no segundo turno, no final de outubro, Lula pode ser eleito o próximo presidente do Brasil. Seria um retorno surpreendente para Lula – e um pesadelo para Bolsonaro e seus apoiadores.

Por isso, eles reagem de forma agressiva. Bolsonaro chama Lula de "bandido de nove dedos". [...] Repetidamente, Bolsonaro classifica a eleição como um voto "entre o bem e o mal". Ele mesmo é um patriota, diz, e Deus o escolheu para liderar o Brasil. Por outro lado, Lula levaria o país ao socialismo, fecharia igrejas, ensinaria ideologia de gênero nas escolas e legalizaria o aborto e as drogas. [...]

Dois assassinatos de apoiadores de Lula já foram registrados nessa campanha. [...] Os casos são os exemplos mais extremos do clima eleitoral agressivo, mas não são os únicos. Em uma igreja evangélica em Goiânia, uma briga começou porque o pastor disse aos fiéis para não votarem "nos vermelhinhos". Logo depois, um policial bolsonarista atirou na perna de um apoaidor de Lula.

A polarização da sociedade brasileira é frequentemente apontada como a culpada por essa violência. Mas a polarização tem um nome: Bolsonaro. O presidente normalizou a linguagem da violência na política nos últimos quatro anos. [...] Bolsonaro nunca tentou reconciliar o país ou dialogar com seus adversários. Em vez disso, tem criado constantemente novos conflitos. E diante da derrota, Bolsonaro semeia dúvidas sobre a confiabilidade das urnas.

*Texto publicado originalmente no portal do Made for minds.

Nas entrelinhas: O Centrão esvazia a terceira via para ocupar seu lugar

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

Com a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional (TV Globo), ontem à noite — que pretendo comentar amanhã, porque escrevo antes que aconteça —, iniciamos uma semana na qual as propostas dos candidatos a presidente da República chegarão ao amplo conhecimento dos eleitores. Ciro Gomes (PDT) participará na terça; o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta; e Simone Tebet (MDB), na sexta. André Janones (Avante), que seria entrevistado na quarta, retirou a candidatura. As entrevistas esquentarão o clima político. O horário eleitoral de propaganda obrigatória de rádio e tevê começará no dia 26, sexta-feira.

Enquanto a disputa pela Presidência monopoliza as atenções nacionais, a disputa eleitoral pelas 513 cadeiras da Câmara Federal e 51 assentos no Senado ocorre numa espécie de lusco-fusco: é acompanhada nos respectivos estados, mas não em seu conjunto, como deveria. É sempre assim, o balanço vem depois do primeiro turno, quando se avalia se houve muita ou pouca renovação. No Senado, com certeza, será limitada pelo fato de que está sendo disputado apenas um terço das cadeiras, uma vaga para cada um dos 26 estados e Distrito Federal; na Câmara, é possível que a renovação seja a menor dos últimos tempos, porque o processo eleitoral e seus mecanismos de financiamento foram blindados para dificultar ao máximo a renovação política.

Houve crescimento do número de candidatos, principalmente de mulheres e de negros, por causa da política de cotas e da obrigatoriedade de melhor distribuição de recursos para esses segmentos, mas isso não significa que haverá ampla renovação. A principal mudança será em relação aos partidos que não alcançarem a cláusula de barreira (2% dos votos válidos em todo o Brasil para a Câmara dos Deputados, ou 11 deputados federais eleitos, tudo isso em pelo menos nove Estados), que perderão o financiamento eleitoral e o acesso à propaganda gratuita de rádio e tevê. Isso também é uma contabilidade que ficará para depois do pleito.

A disputa pela Câmara é emulada pelo número de deputados de cada partido, que determina a distribuição do fundo eleitoral de R$ 4 bilhões, sem falar no fundo partidário, que financia o funcionamento dos partidos. A performance dos partidos na eleição para a Câmara é a que tem maior peso na distribuição do fundo eleitoral. O resultado da eleição determinará a destinação de R$ 4,9 bilhões em 2024, e igual valor, pelo menos, em 2026. Esses recursos do fundo estão por trás de todo o troca-troca de partidos que ocorreu na janela de filiação partidária e da capacidade de cada legenda estruturar suas chapas de candidatos proporcionais.

Quem tem a força

Dos 513 deputados atuais, 453 deputados federais tentarão a reeleição, o maior índice da história, certamente porque nunca tiveram condições tão favoráveis para a campanha. Historicamente, a taxa média de reeleição é 53%. Os números mostram que 33% dos candidatos nunca disputaram uma eleição e 44,5% já tentaram a carreira legislativa, mas não se elegeram para qualquer cargo. Dos 10.332 concorrentes, apenas 2.257 (21,8%) já exerceram algum cargo legislativo. O que está desequilibrando a disputa é a força do dinheiro à disposição dos deputados federais, além da liberação de verbas do “orçamento secreto” de R$ 16 bilhões para compra de apoios.

O “orçamento secreto”, como são chamadas as emendas de relator do Orçamento da União, é uma ferramenta monopolizada pelo Centrão, operada pelo ministro da Casa Civil da Presidência, Ciro Nogueira (PP), e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Os parlamentares que não estão na base governista estão em desvantagem. Como a liberação das verbas depende do Executivo, o apoio dos candidatos do Centrão à reeleição de Bolsonaro faz parte do pacote da reeleição, mas essa força de atração do governo como forma concentrada de poder é mitigada eleitoralmente pelo favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a expectativa de poder que isso gera, além dos arranjos políticos locais, nos quais os governadores, sobretudo os que disputam a reeleição, têm muito peso na armação das chapas proporcionais.

Manter o controle do Congresso e garantir a reeleição de parlamentares aliados fazem com que o Centrão, liderado pelo PP e pelo PL, avance em direção aos parlamentares dos partidos de centro-esquerda, incorporados à articulação majoritária da Câmara sem que, necessariamente, seus partidos apoiem Bolsonaro. Vem daí também as dificuldades da construção de uma terceira via, cujo espaço político está sendo ocupado pelo Centrão, como uma força com política própria e poder de pressão sobre o governo, enquanto a polarização eleitoral reduz o campo de disputa dos votos indecisos. A possibilidade de romper essa lógica dependeria de um ambiente eleitoral mais aberto, como foi o de 2018, no qual os parlamentares com mandato teriam mais dificuldades de se eleger.

‘Se a imprensa está sendo atacada, é porque é relevante’, diz presidente da ANJ

Marcelo Rech defende aprovação de lei para obrigar plataformas de internet a remunerar empresas jornalísticas

Marcelo Godoy e Daniel Bramatti, O Estado de S.Paulo

Presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech afirma que o jornalismo profissional é a principal barreira de contenção à desinformação e ao autoritarismo. Ao Estadão, ele disse considerar que há risco de acontecer um “apocalipse informativo” caso os veículos de comunicação não consigam sobreviver à crise de receita pela qual passa o setor. A ANJ defende a aprovação de uma lei que obrigue as plataformas de internet a negociar com empresas jornalísticas para garantir que haja remuneração pelo conteúdo que produzem e que circula nas redes.

A seguir os principais trechos da entrevista:

Vivemos em um ambiente de radicalismos na política, em que ataques da direita e da esquerda tentam minar a credibilidade da imprensa. Como enfrentar esse desafio?

Temos que distinguir o que são ataques instrumentalizados e o que são críticas normais, que são bem-vindas. Mas o que nós vemos em grande parte do mundo é um ataque sistematizado ao jornalismo independente. Isso se dá porque a imprensa profissional é a última barreira de contenção contra a desinformação e o autoritarismo. A desinformação busca preparar terreno para o domínio de posições autoritárias, à esquerda e à direita. A imprensa é o estraga-prazeres daquele que espalha mentiras em busca de ganhos políticos ou econômicos, e é por isso que sofre esses ataques. Em países mais polarizados, caso do Brasil, esses ataques são mais intensos e organizados. Mas se a imprensa ou um veículo estão sendo atacados, é porque são muito relevantes.

Leia também

- ‘Se a imprensa está sendo atacada, é porque é relevante’, diz presidente da ANJ

- ‘Estadão Verifica’ já desmentiu 642 boatos na pandemia

- Marcas com mais de cem anos fazem aposta na inovação

- Famílias preservam leitura do ‘Estadão’ como hábito por gerações

As grandes empresas de tecnologia, que se beneficiam do tráfego gerado por empresas jornalísticas na internet, devem remunerá-las pelo conteúdo? Como?

Existem duas grandes vertentes de discussão. Uma delas faz a avaliação do direito autoral, do uso de conteúdos jornalísticos que geram audiência, engajamento e receita publicitária para as plataformas. A outra reconhece a atividade jornalística como parte fundamental das democracias. É a posição com a qual me alinho. O raciocínio é simples: com a drenagem de recursos do mercado por big techs como Google e Facebook, elas hoje ficam com algo em torno de 70% das verbas de publicidade digital. Os outros produtores de conteúdo, sejam jornalísticos ou não, dividem os 30%. Os veículos de comunicação têm hoje audiência ainda maior do que tinham no passado, porque sua relevância só aumenta, mas a receita econômica cai.

Quais são as consequências?

Nesse ritmo, em uma ou duas gerações, não haverá mais um ecossistema jornalístico diversificado e independente. Se houver o desaparecimento desse ecossistema do jornalismo, vai ocorrer um apocalipse informativo. Não haverá mais a barreira de contenção da desinformação. Ninguém vai restabelecer a verdade.

A ANJ considera que uma lei no Brasil deve obrigar as empresas de tecnologia a negociar remuneração por conteúdo com os veículos de comunicação?

Entendemos que sim. A poluição social representada pela desinformação, pelos discursos de ódio e pelas teorias conspiratórias alucinadas afeta o próprio negócio deles, que é a venda de publicidade sobre conteúdos críveis. Mas eles não conseguem fazer a limpeza dessa poluição social, e a regulação pode inviabilizar as plataformas ou afetar o direito de liberdade de manifestação. Então, a melhor solução é o reforço do jornalismo profissional. Isso é fundamental também para os negócios das plataformas. É o jornalismo profissional que faz a limpeza desse ambiente poluído quando faz uma checagem, quando repõe a verdade. É preciso remunerar quem faz essa limpeza.

As redes sociais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários?

A ironia é que, em todo o mundo, se discute a responsabilização das plataformas, mas o governo Bolsonaro está defendendo o oposto. Ele quer impedir a moderação de conteúdo nas redes. Quer evitar qualquer remoção de conteúdos tóxicos que visam desinformar a sociedade. Na minha opinião, essa deveria ser uma responsabilidade moral, ética e legal de todo mundo que lida com conteúdo.

Deve haver regulação de conteúdo?

É preciso reconhecer que a questão da liberdade de expressão é fundamental. Qualquer responsabilização por algum abuso deve ocorrer a posteriori, ou seja, depois da publicação. Estamos começando a ver, em países como Índia e Cingapura, governos começando a editar leis que definem o que as plataformas podem ou não divulgar. Acho uma interferência inaceitável.

Qual é o papel dos jornais impressos em um mundo cada vez mais digital?

O jornal impresso tem uma capacidade única que é a de organizar as informações em um mundo caótico. Ele hierarquiza as informações. Além disso, o bem mais escasso hoje no mundo é a atenção. A leitura exige concentração e foco. É uma atividade que não pode ser feita ao mesmo tempo que outras. E aí o impresso tem outra grande vantagem. Em alguns países de altíssimo nível educacional, entre eles a Alemanha, a circulação e a receita de veículos impressos tem subido. Em uma pesquisa da Syno International (empresa de pesquisa de mercado), o jornal impresso apareceu como o veículo mais confiável para a publicidade. Em termos de credibilidade, até agora nenhum outro meio chegou perto.

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,estadao-novo-impresso-anj,70003866664

Evandro Milet: Lições da ressurreição do WP - A democracia morre na escuridão

Washington Post mostra que uma gestão moderna e a adaptação adequada ao mundo digital conseguem recolocar a imprensa no seu lugar

Em agosto de 2013, Jeff Bezos, CEO da Amazon, pagou à vista 250 milhões de dólares e comprou, como pessoa física, o jornal Washington Post, que vinha de sete anos seguidos de perda de receita. Bezos declarou seu firme compromisso com a independência editorial do jornal e parecia ter pouco interesse em utilizar o veículo para qualquer propósito político.

O editor da página de opinião ofereceu sua demissão dizendo que “é plenamente legítimo que o proprietário tenha uma página editorial que reflita sua visão de mundo”. Nessa frase está a resposta para críticas nas redes sociais, de pessoas certamente sem costume de ler jornais(e há milhões nas redes), de que a imprensa tem que apresentar os fatos e deixar para o leitor sua interpretação.

Jornais podem ter colunas de opinião, sim. Colunistas fazem associações dos fatos, trazem novas visões e enriquecem as informações oferecidas aos leitores. Além disso, fica claro que proprietários de jornais colocam sua visão de mundo e isso é absolutamente normal.

A crise do Washington Post, não é diferente da que atinge toda a imprensa, principalmente pela queda dos classificados que migraram em massa para a internet. Da mesma forma, a impressão física entrou em declínio estrutural, com os leitores se acostumando com os formatos digitais. É engano acreditar que jornais teriam perdido a credibilidade por supostas publicações de notícias falsas ou por emitir opinião além dos fatos.

Perguntado porque teria comprado o jornal, Bezos respondeu: “É o jornal mais importante na capital mais importante do mundo ocidental. Eu seria louco se não o salvasse”. E acrescentou que achava fundamental ter uma imprensa forte e independente para garantir a saúde da sociedade e da democracia.

Bezos passou a usar toda sua experiência administrativa para transformar a gestão da empresa, principalmente no aspecto digital, sem interferir na independência editorial.

Entre 2014 e 2015, visitantes exclusivos dos sites e aplicativos do Washington Post cresceram 56%. Reduziu o tempo que as páginas da rede e gráficos complexos levavam para ser baixados e pediu uma métrica customizada capaz de medir o verdadeiro interesse do leitor pelas histórias, para saber se uma matéria era realmente instigante. Implantou uma cultura de experimentação, onde o erro por vontade de acertar não era penalizado.

Entre 2015 e 2018 a receita com anúncios saltou de 40 para 140 milhões de dólares e o número de assinantes digitais cresceu mais de 300%, ultrapassando 1,5 milhão pela primeira vez (em 2021 esse número chegou a 3 milhões).

De alguma forma, esse crescimento foi ajudado pelos níveis recordes de interesse político durante a caótica gestão Trump, que teve embates pesados com o jornal e com o próprio Bezos.

Uma atuação direta sua foi a criação do slogan que traduz, de forma enxuta, a missão do jornal: “A democracia morre na escuridão”.

O caso do Washington Post mostra que uma gestão moderna e a adaptação adequada ao mundo digital conseguem recolocar a imprensa no seu lugar.

A imprensa livre e independente tem fornecido as informações que circulam na internet e são reproduzidas como se fossem originais por comentaristas de segunda mão que proliferam nas redes, sem acesso às fontes primárias e sem a formação jornalística ou moral que assegurem credibilidade. Essa é a escuridão que ameaça a democracia em muitos países.

(Informações sobre o Washington Post tiradas do livro “Amazon sem limites” de Brad Stone publicado pela Editora Intrínseca.)

Fonte: A Gazeta

https://www.agazeta.com.br/colunas/evandro-milet/licoes-da-ressurreicao-do-washington-post-a-democracia-morre-na-escuridao-0921

Marcos Sorrilha: Relatos do mundo atual

Marc Bloch, um dos mais famosos historiadores do século XX, dizia que “os homens se parecem mais com o seu tempo do que com seus pais”. O mesmo serve para os produtos culturais. Elaborações humanas, tais criações trazem impressas as inquietações dos sujeitos que as concebem, bem como a influência do tempo que os move. Relatos do Mundo, filme lançado no final de 2020 e protagonizado por Tom Hanks é um exemplo disso.

Neste western, vemos Jefferson Kyle Kidd, um ex-capitão na Guerra Civil, em sua tentativa de reconstruir sua vida arrasada pelo conflito entre o Norte e o Sul. Diante da impossibilidade de seguir com sua antiga profissão de tipógrafo, o veterano assume um novo papel na sociedade: o de levar as notícias de jornais aos rincões do Texas, por meio de leituras feitas a um público formado majoritariamente por fazendeiros analfabetos.

Em suas andanças pelo interior do estado da estrela solitária, Jefferson Kidd encontra Johanna, uma menina órfã, filha de alemães, mas criada por indígenas da etnia Kiowa. A tragédia marca a história da pequena que, além de ter seus pais mortos pelos nativos, também viu sua família adotiva ser dizimada. Neste encontro, Kidd toma para si o desafio de reconduzi-la a um novo lar, fato que rapidamente se converte no gatilho para o desenrolar da trama do filme.

Ambientado no ano de 1870, o filme tem todos os elementos de um western e dialoga com noções clássicas de uma tradição de produções do gênero, como bem observou Luiz Gonzaga Marchezan em sua crítica ao longa-metragem. Porém, Relatos do Mundo não é um bang-bang qualquer. Ainda que, à sua maneira, todos os elementos estejam lá – seja pelo ambiente social hostil, na paisagem árida ou no conflito entre civilização e barbárie – , o filme tem mais a falar sobre 2020 do que sobre o passado narrado em seu roteiro. Trata-se de uma leitura sobre o desafio de unir uma América cindida pelo recrudescimento da polarização política das últimas décadas e que teve seu ápice durante os anos em que Donald Trump foi presidente dos EUA.

Os primeiros quinze minutos de tela são cruciais para entendermos essa questão. Neles, somos apresentados ao contexto histórico em que o filme se passa: a Reconstrução do Sul (1865 – 1877). Em uma cena repleta de tensão, Jefferson Kidd transmitia notícias do Governo Federal quando menciona o nome de Ulysses Grant. Imediatamente, o ex-General do Exército da União e então presidente dos EUA é chamado de “facínora” pelo público que assistia ao “noticiário”. O tumulto torna-se inevitável quando o personagem de Tom Hanks menciona que, para que o retorno do Texas aos EUA fosse concretizado, o estado deveria aderir integralmente às novas emendas da Constituição que previam o fim da escravidão e a extensão da cidadania aos afro-americanos, incluindo o direito ao voto a todos os homens maiores de vinte e um anos.

O público, então, aos gritos, volta-se contra um grupo de soldados federais que acompanhava a reunião, questionando não apenas a sua presença no recinto, mas em suas terras. Afinal, o trabalho do exército não era o de protegê-los dos índios e dos mexicanos ao invés de tratá-los como inimigos? Qual o papel do governo federal senão o de explorá-los e roubar suas liberdades? Em boa medida, a cena ecoa o discurso de uma classe média branca e que se sentiu preterida pelo Estado durante o processo de globalização nos tempos atuais.

Porém, é preciso que se diga que, para muitos historiadores estadunidenses, o período da reconstrução é essencial para se entender a divisão política que se tornou ainda mais evidente na última década. Uma espécie de ressurgimento de um orgulho branco, seja na defesa pelos monumentos da Guerra Civil ou da bandeira confederada demonstra que o ressentimento apresentado nas primeiras cenas do filme ainda encontra respaldo na atualidade. Ao contrário de sua proposta inicial, a Reconstrução não conseguiu cumprir seus objetivos: não garantiu a extensão de direitos aos afro-americanos, tampouco garantiu uma reintegração pacífica do Sul à União.

Naquela oportunidade, exibida no western, Jefferson Kidd interveio dissipando a confusão. Sem deixar de demonstrar compaixão por sua audiência, ele discursou sobre os tempos difíceis pelo qual passava o país e da necessidade de que todos fizessem sua parte para a sua superação. E tal superação passa pelo acerto de contas com o passado. Não em forma de vingança, mas na reconciliação de um povo com seus traumas, suas feridas.

De maneira geral, essa é a mensagem do filme trazida a nós pelo diálogo dos principais protagonistas: Kidd e Johanna. Em dado momento, ao lembrar-se da morte dos pais, a menina se entristece. Para poupá-la da dor, seu companheiro de jornada sugere que ela esqueça o que aconteceu e siga adiante, pois assim, afastar-se-ia mais rápido do sofrimento. No entanto, ela se recusa a aceitar a proposta e devolve dizendo: “para seguir em frente é preciso se lembrar”, aceitar a dor e torná-la parte da narrativa. Eis o desafio da América pós-Trump.

Finalmente, existe ainda uma última passagem na qual o presente salta às telas misturada à paisagem rude do século XIX. É quando Kidd se levanta contra a disseminação de notícias falsas em nome da democracia e do livre arbítrio. Ao se negar a ser o locutor de uma “verdade alternativa” – completamente distante da verdade factual – , Jefferson Kidd confronta o potentado local narrando os fatos do mundo real. E, naquele momento, ele se dirige a todos nós: são relatos de um mundo extremamente atual.

(Uma versão ampliada do argumento do artigo está disponível em formato de vídeo no canal do Professor Marcos Sorrilha no YouTube. Confira:

https://youtu.be/RtxVWH569-w )

Juan Arias: Estadistas e políticos de fibra não temem críticas de jornalistas. Só os medíocres e inseguros

Conto dois episódios emblemáticos de quando fui correspondente na Itália e no Vaticano. Jamais uma autoridade importante reclamou comigo sobre o que eu escrevia

Meus longos anos como jornalista me ensinaram que os verdadeiros estadistas e os políticos seguros de si não temem as críticas nem as perguntas mais ásperas dos jornalistas. Só os medíocres e inseguros. Os presidentes dos países importantes e das democracias sólidas sabem que as críticas dos veículos de comunicação fazem parte do jogo democrático.

Hoje, aqueles que dirigem as grandes democracias jamais se permitirão deixar de responder, em uma entrevista pessoal ou coletiva, a uma pergunta de um jornalista, por mais dura que seja, ou abandonar a entrevista. E muito menos insultar ou ameaçar o jornalista. Só o ex-presidente americano Donald Trump fazia isso, e por isso era considerado como um desequilibrado mental e acabou perdendo as eleições.

Aos jovens jornalistas brasileiros e aos estudantes de jornalismo que às vezes me perguntam sobre minhas experiências jornalísticas ao redor do mundo, dedico esta coluna para contar dois episódios emblemáticos de quando fui correspondente na Itália e no pequeno e poderoso Estado do Vaticano.

Os políticos italianos que eu criticava em meus artigos, em vez de se queixar ao meu jornal, enviavam-me um motorista com um cartão manuscrito me agradecendo. Em meus 18 anos de correspondente, jamais um político importante reclamou comigo sobre as críticas que eu lhe fazia.

Quando o ministro de Relações Exteriores da Itália era Giulio Andreotti, um dos políticos mais influentes do país, sete vezes primeiro-ministro, uma figura emblemática, a Espanha estava para entrar na então Comunidade Europeia. Para isso, era fundamental o voto da Itália. Certa manhã, o embaixador espanhol na Itália me ligou para dizer que tinha recebido uma queixa da embaixada italiana em Madri por meus artigos duros sobre a máfia siciliana. Disse que um funcionário da embaixada tinha feito um dossiê de seis meses de meus artigos e que estavam muito irritados. E acrescentou com clássico sabor mafioso: “É importante que saibam que a Espanha quer entrar na Comunidade e que precisa do voto da Itália”.

Avisado, o então diretor do EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, que tinha sido também o idealizador do jornal, pediu ao embaixador espanhol em Roma o nome e sobrenome do funcionário da embaixada italiana em Madri que se permitiu fazer um dossiê mafioso sobre um de seus correspondentes.

Dois dias depois, recebi um telefonema do secretário de Andreotti me informando que no dia seguinte, às nove da manhã, o ministro me daria a entrevista que eu havia solicitado. Na verdade, eu nunca tinha pedido aquela entrevista e entendi que era uma forma elegante e diplomática de o ministro me chamar para falar comigo. Andreotti, como ministro de Relações Exteriores, era fundamental para apoiar a entrada da Espanha na Comunidade.

Cheguei para a entrevista certo de que se tratava de falar sobre as críticas da embaixada italiana em Madri a respeito de meus artigos. Pelo contrário, ele me recebeu todo cordial e antes que eu lhe fizesse qualquer pergunta, foi ele que me fez uma, desconcertante: “Você sabe onde o Papa [que era então o polonês João Paulo II] escreve seus discursos?”. Respondi que imaginava que era em seu escritório.

Ele respondeu que não, que os escrevia de joelhos em uma mesinha de sua capela particular onde celebrava missa. Intrigado, perguntei como ele sabia. Respondeu que o Papa o convidava muitas vezes a assistir à sua missa. “Não me importo que seja muito cedo, porque sou madrugador. O pior é quando me convida para jantar, porque costuma acabar muito tarde. Prefiro quando o Papa me convida para passear durante o dia com ele nos jardins do Vaticano.”

Eu o escutava atônito, porque estava me dando uma notícia totalmente desconhecida para a imprensa e que, se publicada, seria destaque mundial, já que revelava uma intimidade incomum com o papa Wojtyla, ainda mais se tratando de um político polêmico pelas acusações de fazer parte da máfia.

Em seguida, olhando para a parede, mostrou-me um quadro e me perguntou se conhecia o autor. Eu disse que não, e ele me respondeu: “É do pintor que em Manila, na viagem de Paulo VI às Filipinas, atentou contra o Papa com um objeto contundente na chegada ao aeroporto, ferindo-o no abdome”. Não foi um ferimento grave, mas causou uma comoção mundial.

Depois, soube-se que se tratava de um pintor excêntrico que, naquela ocasião, tinha uma exposição de seus quadros no hotel em que se hospedaria toda a comitiva papal e queria se tornar conhecido mundialmente. Lembro muito bem porque eu acompanhava o Papa no avião com um grupo de correspondentes de todo o mundo e fui testemunha do pseudoatentado.

O que não se entendia era como aquele quadro do homem que atacara o Papa tinha acabado no gabinete do ministro Andreotti. Será que o Papa tinha lhe dado o quadro de presente? Enquanto isso, nenhuma palavra sobre as críticas às minhas crônicas. O político importante do qual se chegou a dizer que era filho de Pio XII porque, ainda jovem, ganhou um cargo importante no Vaticano, concluiu nosso encontro com um último gesto emblemático. Antes de entrar na política, Andreotti foi jornalista. Tinha em sua mesa tinha um exemplar de um de seus livros, que me deu, e com isso se despediu após ter me dado uma notícia exclusiva. Quando saí, abri o livro e estava escrito: “Ao meu colega jornalista Juan Arias, com o afeto de Andreotti”.

Enviei o artigo sobre aquele encontro ao diretor do jornal, que, incrédulo, publicou-o imediatamente. Quando o embaixador da Itália em Madri abriu o EL PAÍS de manhã, ficou atônito. Entendeu muito bem que era uma mensagem cifrada para ele, para que não tentasse criticar novamente meus artigos. E a Espanha entrou na Comunidade Europeia com o voto da Itália. Assim são os verdadeiros estadistas.

Até os Papas e o Vaticano sempre respeitaram os jornalistas e aceitaram suas críticas sem fazer ameaças nem insultos. Fui testemunha disso quando o diretor do EL PAÍS em seus primeiros anos sofreu duros ataques da Igreja espanhola da época, que ainda era franquista, porque o novo jornal defendia o direito ao aborto, os direitos humanos, a liberdade de imprensa e o direito às diferenças. Era um jornal liberal, como os novos que estavam nascendo dos escombros da ditadura.

Um dia, o diretor me chamou a Roma e me pediu algo muito difícil: queria ter uma entrevista pessoal com o então substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o espanhol Martínez Somalo. Era a terceira autoridade do Vaticano, uma espécie de ministro do Interior, e despachava várias vezes ao dia com o Papa. Sem saber como fazer, recorri ao embaixador da Espanha na Santa Sé, que era agnóstico, e perguntei se por acaso ele poderia tentar, mas eu achava impossível porque o substituto do Vaticano nunca havia recebido nenhum diretor de jornal e, além disso, Cebrián tinha acabado de se divorciar.

Poucos dias depois, quando eu estava em um hotel de Florença fazendo uma reportagem, o telefone do quarto tocou: era o próprio substituto do Vaticano, que me conhecia das viagens com o Papa. “Juan, você me pede algo muito difícil, mas vou receber seu diretor”, disse ele. “Diga-lhe que venha em primeiro de maio, quando o Papa estará muito ocupado e terei mais tempo para ele.” E impôs como condição que eu acompanhasse o diretor.