ihu online

Agro desmatará 1 milhão de hectares/ano para atender demanda por carne até 2030

Pasto ocupa cerca de 90% das áreas desmatadas da floresta. Incremento na produção de carne bovina à base de mais derrubadas pode custar o caminho sem retorno

A reportagem é de Fábio Bispo e e Anderson Coelho, publicado por O Joio e o Trigo (21-10-2021).

Em setembro deste ano, o céu no sudoeste do Pará parecia constantemente tomado por uma névoa. O efeito visual, na verdade, era fumaça e indicava onde a floresta ardia. A 18 quilômetros do centro de Jacareacanga, às margens da Transamazônica, o gado já ocupava áreas recém queimadas. Do outro lado da rodovia, uma coluna de fumaça anuncia onde serão os pastos. O rastro do fogo e do desmatamento se estende por assentamentos da reforma agrária, unidades de conservação e áreas privadas requeridas pela agroindústria.

A maior parte da floresta derrubada vai virar pasto para alimentar gado e que alimenta uma cadeia perversa e repleta de ilegalidades: grilagem, extração ilegal de madeira, omissão e conivência do agronegócio.

Enquanto a carne se torna cada vez mais escassa no prato do brasileiro médio — e por questões econômicas —, o Ministério da Agricultura projeta um crescimento anual na produção bovina entre 1,4% e 2,4% até 2030. A expectativa é abater até 12 milhões de toneladas por ano para atender o mercado, em especial às exportações.

A lógica agrícola que impera no Brasil diz que os fazendeiros vão precisar produzir 17% mais em dez anos, o que é um mau sinal para a floresta. Sem incremento de produtividade por hectare, para atender o consumo e as exportações, o agronegócio vai ter que desmatar um milhão de hectares por ano na Amazônia.

O pasto ocupa cerca de 90% das áreas desmatadas na Amazônia. O incremento na produção de carne bovina à base de mais derrubadas da floresta pode custar o caminho sem retorno para o bioma em determinadas regiões.

E o Brasil é capaz de produzir sem desmatar. É capaz, inclusive, de reduzir a área de pasto para atender a demanda do mercado.

Publicado em agosto deste ano, o estudo “As políticas para uma pecuária mais sustentável na Amazônia”, do engenheiro florestal Paulo Barreto, pesquisador associado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostra que para atender a demanda por carne bovina sem desmatar mais, pecuaristas da Amazônia teriam que reformar entre 170 mil e 290 mil hectares de pasto degradado por ano até 2030, o que aumentaria a produtividade dos atuais 80 quilos por hectare para 300 quilos por hectare.

“O sul da Amazônia está ficando mais seco e a gente corre o risco de perder a floresta como conhecemos nessas regiões. Áreas imensas poderão nunca mais ser recuperadas se continuarmos destruindo a floresta dessa forma”, explica o pesquisador.

A demanda crescente por gado vai custar até R$ 1,63 bilhão por ano em desmatamento, prevê Barreto. Já o investimento para reforma de pastagem ficaria entre R$ 270 milhões e R$ 873 milhões por ano.

Segundo ele, estudos já mostram que se o Brasil fizer a recuperação ideal de toda área de pasto poderá atender à demanda prevista com uma sobra de 67 milhões de hectares. “Em alguns pontos da Amazônia é só abandonar o pasto que a floresta toma seu espaço, em outros seria necessário reflorestamento”, explica.

“Embora seja viável tecnicamente e financeiramente produzir sem desmatar, não há garantia de que esta alternativa prevalecerá. O custo global para aumentar a produção por meio da reforma de pasto é menor, mas os incentivos à destruição da floresta e as barreiras à adoção das melhores práticas podem tornar a opção do desmatamento ainda assim vantajosa”, afirma Barreto.

O aproveitamento médio da produção bovina nos pastos da Amazônia é um terço da média nacional. Em 10 hectares, que poderiam alimentar 33 animais, na Amazônia, alimenta apenas 10 bois.

A cada 1,3 hectare de pasto perdido nas fazendas, um novo hectare para compensar é desmatado, mostram estudos. Em escala, a matemática mostra que é mais caro desmatar que recuperar pasto, mas o produtor precisa produzir mais com menos área.

O custo para desmatar um hectare na Amazônia é de R$ 1,5 mil. Reformar a mesma área varia entre R$ 1,6 mil e R$ 3 mil, dependendo do grau de degradação. Só que para produzir gado na mesma proporção que em um hectare de pasto recuperado é preciso desmatar 3,7 hectares.

As promessas do governo federal de legalizar ocupações irregulares na Amazônia soam como mais um incentivo para invasões. Exemplo disso é o PL 2633/2020, conhecido como “PL da Grilagem”, que traz possibilidade de regularizar terras públicas que foram invadidas sem necessidade de vistoria prévia.

Cerca de 28% das terras na Amazônia, aproximadamente 144 milhões de hectares, não estão destinadas ou constam sem informação de destinação, segundo a pesquisa “Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação”, do Imazon. Áreas intactas da floresta que se tornam alvo fácil para grileiros e desmatadores.

Governo investe em baixa produtividade

Em 2020, fazendeiros contrataram R$ 9,15 bilhões em crédito rural destinados à pecuária bovina nos estados da região Norte e em Mato Grosso, segundo dados do Banco Central.

Historicamente, o setor é privilegiado com linhas de financiamentos e incentivos. Entre 2008 e 2017, o setor recebeu R$ 12,3 bilhões de subsídios por ano, incluindo isenção de impostos e incentivos fiscais, além de anistias e perdões de dívidas.

A consequência dos seguidos programas voltados à pecuária fez o rebanho bovino aumentar quase dez vezes na Amazônia Legal, passando de cerca de 9 milhões de cabeças de gado em 1974 para 89 milhões em 2019. Hoje, quase metade do gado criado no Brasil (42%) está na Amazônia. São 56,6 milhões de hectares e com um rendimento agropecuário abaixo da média nacional.

“O Brasil produz pouco por hectare. Se tem essa ideia de que abrir mais pastagem é melhor que implantar tecnologias para aumentar a produtividade, o que é um erro. A situação é ainda mais crítica na Amazônia, onde vários fatores influenciam na baixa produtividade, como baixo poder cooperativo dos pequenos produtores, falta de informação e de políticas públicas adequadas”, explica Barreto.

Para combater o desmatamento, o pesquisador traçou quatro eixos principais: eficácia da fiscalização; proteger e destinar as terras públicas para usos compatíveis com a conservação; transparência para fortalecer iniciativas privadas de combate ao desmatamento; e ampliar os pagamentos pela conservação florestal.

Os altos investimentos pulverizados entre os pequenos agricultores como forma de incentivo, na prática, financiam baixa produtividade e pouca geração de renda. Esse pequeno produtor acaba destruindo ainda mais a floresta e, mesmo assim, sua produtividade continua irrelevante para o agronegócio.

“Se esse mesmo incentivo fosse oferecido para recuperação ambiental teríamos um enorme ganho. Esse produtor poderia receber o mesmo incentivo que ele recebe para pecuária, mas direcionado para outras atividades com menos impacto na floresta. E deixa que o mercado resolva o problema da produção de carne com os grandes e médios produtores”, afirma Barreto.

Na outra ponta, o Brasil e outros países deveriam estabelecer um mercado global de compensação pela proteção florestal com base no Acordo de Paris e outras políticas internacionais. Para participar desse mercado, o Brasil deve imediatamente cumprir o contrato do Fundo Amazônia que está suspenso.

“Quando se anunciam baixas taxas de juros para o crédito rural, significa que toda a população está pagando para financiar um produtor com baixa produtividade econômica e social”, afirma Barreto.

Ele explica que os gastos dos vários países para agropecuária chegam a 600 bilhões de dólares por ano, e questiona: “como esse dinheiro que já está indo para o setor está sendo canalizado para diminuir as emissões de gases ou combater desmatamento?”

Outro ponto destacado pelo pesquisador é o baixo grau de envolvimento associativo dos produtores na região amazônica, ao contrário do que ocorre nos estados do sul e sudeste. Sem se organizarem em associações ou consórcios, os pequenos produtores têm menos acesso a tecnologias e serviços que poderiam aumentar a produtividade sem desmatamento. “Até para contratar um veterinário é mais caro para um pequeno produtor, isso dificulta muito o acesso a tecnologia e informação também”, pontua o pesquisador.

Fogo e boi em assentamento do Incra

Em 2020, os pastos, áreas para agricultura, mineração ou áreas urbanas atingiram 15% de toda a Amazônia Legal, nos nove países onde está a floresta. A perda de 20% a 25% da cobertura pode significar o ‘ponto de inflexão’ para o funcionamento dos serviços ecossistêmicos da maior floresta tropical do mundo, e o Brasil é peça chave nesse processo por abrigar a maior parte do bioma. E estudos apontam que se as taxas atuais de desmatamento forem mantidas podemos chegar ao ponto de inflexão ainda nesta década.

A destruição da floresta para novas áreas de pastagens está mais concentrada no sul do Amazonas, no Pará, Mato Grosso e Rondônia, esses três últimos campeões de desmatamento.

Um acordo firmado em 2009 entre o Ministério Público Federal (MPF) e mais de uma centena de frigoríficos proibiu o abate de animais em áreas de conservação, terras indígenas e fazendas sem licença ambiental. Uma das formas de monitoramento das áreas onde o gado é adquirido é através do Cadastro Ambiental Rural, o CAR.

O acordo, conhecido como “TAC da Carne”, foi um aceno das grandes produtoras mundiais para conter o avanço do desmatamento. Nos primeiros anos após a assinatura do TAC, o desmatamento caiu e em 2012 o país atingiu a menor área desmatada desde 1988. Em 2018 o desmatamento voltou a aumentar e nos últimos anos o Brasil bateu a marca emblemática de 1 milhão de hectares desmatados por ano.

O Pará, que concentra 40% do desmatamento, tem a maior área de pastagem na Amazônia, com 21 milhões de hectares,o que representa 37% de todo pasto aberto na floresta.

No interior do Pará, a reportagem flagrou áreas de extração de madeira e propriedades agrícolas operando sem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular. Em uma área de assentamento da Reforma Agrária, o gado ocupava áreas recém queimadas.

Em um desses assentamentos, PA Jacaré , em Jacareacanga, dados do CAR mostram que 4,4 mil hectares, dos 27 mil hectares da área, já foram desmatados.

O assentamento está em fase de estruturação, etapa que antecede a titulação da área aos ocupantes. Segundo o INCRA, pelo menos 279 famílias ocupam a área com capacidade para 280 famílias.

Questionado, o órgão informou que não foi comunicado de irregularidades ambientais naquela área.

Deputados legalizam boi em Unidades de Conservação

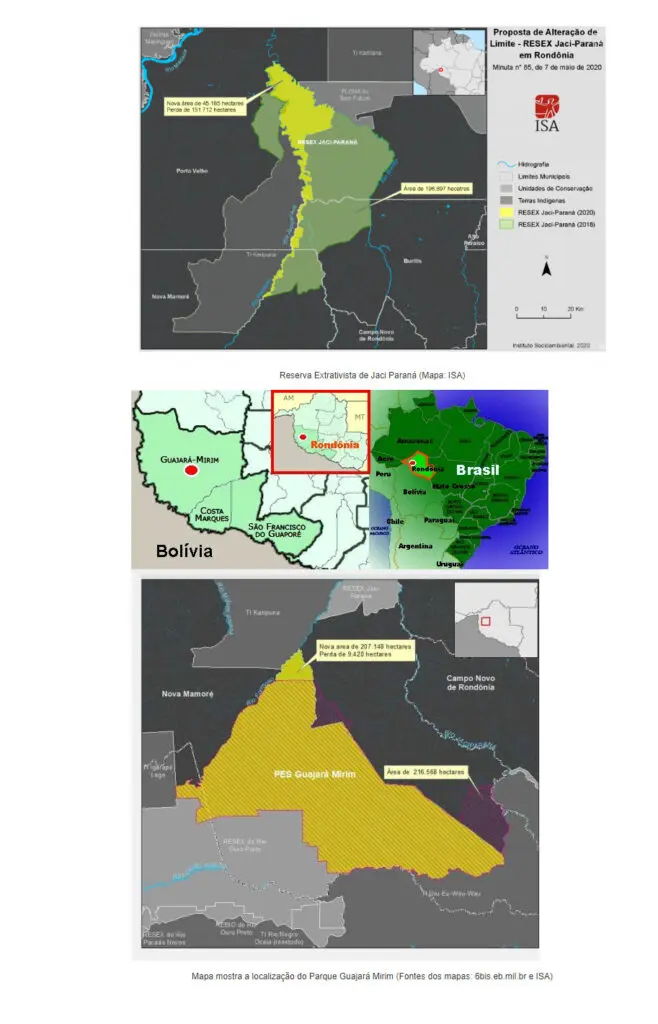

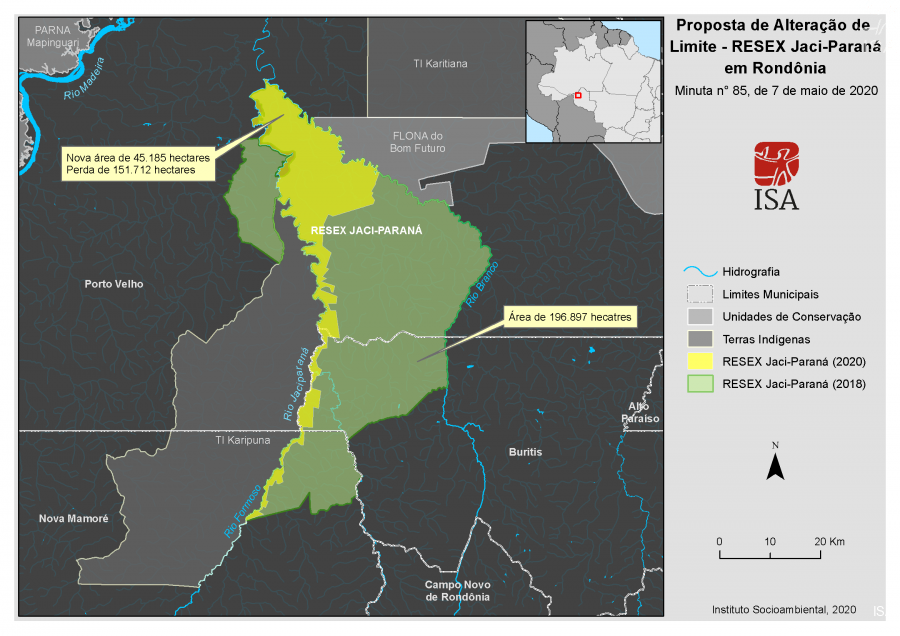

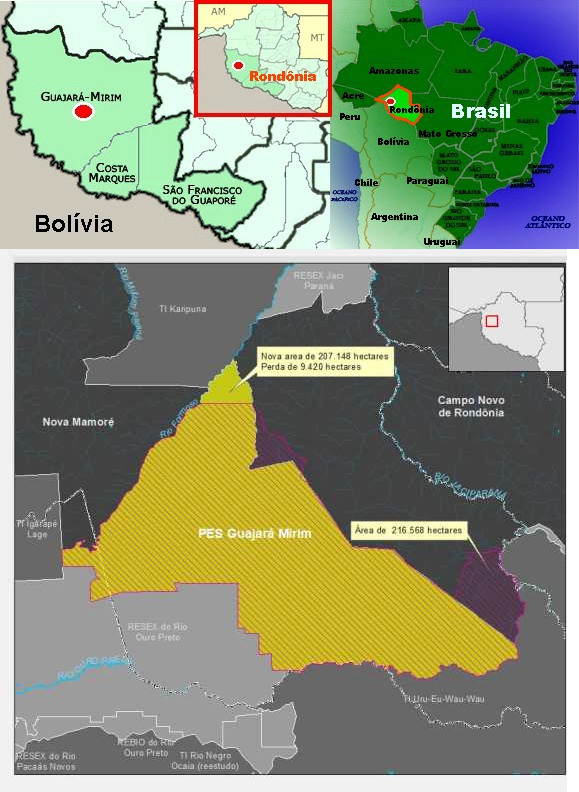

O deputado Ezequiel Neiva do PTB de Rondônia apressou o discurso na sessão da Assembleia estadual da tarde de 20 de abril deste ano. Falou em nome da boiada para aprovar o projeto de lei que reduziu 90% da Reserva Extrativista de Jaci Paraná, que já é uma das mais desmatadas do país, e do Parque do Guajará-Mirim. Dali a dois dias, a cúpula do clima reuniria líderes de 40 países para debater questões ambientais como o futuro da Amazônia.

Reserva Extrativista de Jaci Paraná (Mapa: ISA)

“Essa é uma das últimas oportunidades [de o projeto ser aprovado], haja vista que, em poucos dias, estará acontecendo a grande Cúpula do Clima”, alertou Neiva.

O projeto sancionado pelo governador coronel Marcos Rocha (PSL) riscou 226 mil hectares do mapa de preservação da Amazônia para virar, predominantemente, pasto.

A Reserva de Jaci-Paraná é a segunda mais desmatada na Amazônia. Até 2020 foram desmatados quase 100 mil hectares. O Joio e o Trigo teve acesso à lista das pessoas classificadas como responsáveis pelo gado que estava dentro dos limites da reserva antes da aprovação do projeto na Assembleia, em abril. A tabela faz parte do controle sanitário do estado, o Idaron, que manteve a vacinação e o acompanhamento dos animais —mesmo ilegais na área de preservação— como meta para busca do selo de estado livre da aftosa sem vacinação.

Os dados do segundo semestre de 2019 mostram que 99.958 animais foram registrados pelo estado dentro da reserva de Jaci-Paraná. Entre os proprietários encontramos grandes empresários, como os fundadores do grupo Rondobrás, Domingos Ângelo Debarba e Plínio Augusto Ben Carloto.

No entanto, segundo os próprios deputados, o número de gado na reserva aumentou. Somavam mais de 160 mil este ano no início deste ano.

O Ministério Público de Rondônia abriu mais de cinquenta processos contra invasores na reserva Jaci-Paraná e no parque de Guajará-Mirim. Em pelo menos trinta casos os réus foram condenados. Só com as multas aplicadas, segundo o MP de Rondônia, seria possível recuperar toda a área invadida. Na decisão mais recente, de julho deste ano, a Justiça condenou um ocupante a multa de R$ 106 mil e retirada dos animais do local.

O ex-chefe das Unidades de Conservação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) de Rondônia, Paulo Henrique Bonavigo, nos contou que ocupações como as de Jaci-Paraná e Guajará-Mirim ocorrem na Amazônia há décadas. “Empresas ou pecuaristas interessados nas áreas escolhem algumas pessoas para encabeçar as invasões e criar associações locais que fazem tudo parecer legítimo. Com o tempo, vão chegando forasteiros que aceitam comprar as terras mesmo sabendo que são irregulares. Eles se fiam em promessas de legalização, geralmente associadas a políticos.”

Na campanha de 2018, quando passou por Porto Velho, Bolsonaro reclamou que Rondônia tem muita área protegida: 23 terras indígenas e 40 unidades de conservação estaduais e 24 federais. “É um absurdo o que se faz no Brasil usando o nome ambiental”, protestou na época.

O Ministério Público de Rondônia ingressou com pedido de inconstitucionalidade da lei. Segundo o MP, as áreas desafetadas pela lei estadual fazem parte de um mosaico de proteção e estão localizadas em área da União, próximas ou limítrofes das terras indígenas Karitiana, Karipuna, Uru Eu Aw Aw, Rio Negro Ocaia, Lage e Ribeirão e das unidades de conservação Parque Nacional dos Pakaas Novos, Flona do Bom Futuro e Resex Rio Ouro Preto.

Os empresários e fazendeiros Domingos Ângelo Debarba e Plínio Augusto Ben Carloto confirmaram a propriedade do gado nos limites da Reserva de Jaci-Paraná e disseram não enfrentar dificuldades para comercializar os animais, mesmo quando eles estavam dentro dos limites da unidade de conservação.

“O gado está lá, está vacinado e é controlado pelo Idaron [órgão sanitário estadual]. Não temos nenhum problema para comercializar os animais e nunca recebi nenhuma notificação para retirar o gado de lá”, disse Plínio Carloto ao Joio.

Os dois empresários dizem que mantêm os animais na área por meio de arrendamento, e que não são proprietários das áreas. Plínio classificou os ocupantes de Jaci-Paraná como “miseráveis”.

“Se tirar essas pessoas lá de dentro será uma grande injustiça, como foi com a Raposa Serra do Sol, em Roraima, destruíram lá, os índios tinham tudo pelos fazendeiros e agora estão morrendo à míngua”, afirmou. Em 2009 o STF julgou a demarcação contínua da Terra Indígena em Roraima e decretou imediata retirada dos ocupantes não indígenas.

Debarba foi mais longe e afirmou que as Guias de Transporte Animal (GTAs) são emitidas normalmente dentro da área da Reserva. “Não vamos tirar nosso gado de lá”.

Debarba e Plínio já foram alvo de uma investigação da Polícia Federal no Acre, acusados de receberem ilegalmente do INCRA títulos de uma área da União em Acrelândia. Na área de 7 mil hectares, com pista de pouso, às margens do rio Abunã, os empresários criavam gado na chamada Fazenda Graúna. A área, originalmente, seria destinada a um assentamento da Reforma Agrária.

Desmatamento tipo exportação

Em 2019, a pecuária gerou R$ 53 bilhões de valor bruto da produção e cerca de 800 mil empregos na região da Amazônia. Entretanto, o rendimento médio dos trabalhadores do setor foi 34% menor do que o rendimento médio dos trabalhadores da região, R$ 1.692 por mês. Os municípios da Amazônia Legal estão entre os mais ineficientes em indicadores de educação, saúde, saneamento e finanças.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2021) classifica o Brasil em 2030 como líder mundial absoluto na exportação de carne bovina, com estimativa de 30% nas negociações internacionais.

As projeções do MAPA para produção, consumo e exportação mostram que o incremento nos rebanhos para a demanda por carne será praticamente absorvido pela expectativa de aumento na exportação. Os dados mostram que 2030, quase 45% da produção nacional será vendida para os EUA.

Enquanto o agronegócio segue expandindo áreas de pasto no Brasil e aumentando as vendas no exterior, no Brasil de 2021 o brasileiro já vê cada vez menos comida no prato. Com a alta da inflação, desvalorização do real frente ao dólar, e mais de 14 milhões de desempregados, o consumo de alimentos vai diminuir quase 14% este ano. Chegaremos ao menor consumo de carne bovina em 26 anos.

O aumento nos preços da carne vermelha para os brasileiros foi três vezes maior que a alta da inflação geral dos últimos 12 meses, que é de 9,68%.

E a agropecuária que se apresenta como vilã dessa trágica história social, também é (ou será em algum momento) vítima da própria destruição da floresta que patrocina direta ou indiretamente.

Enquanto a atividade contribui para elevar a emissão dos gases do efeito estufa em cerca de 25%, o setor também é um dos que sofre com o aquecimento global e a falta de chuvas. Estudos apontam que as variações climáticas reduziram o ganho de produtividade agropecuária em até 34% nas regiões mais quentes do planeta, incluindo o Brasil, e 21% globalmente entre 1961 e 2015.

“Nós sabemos, e pesquisas já mostraram, quais são os frigoríficos que compram em áreas de desmatamento. O Estado sabe onde o risco de se perder a floresta é maior, sabem quais são as empresas que atuam nessas regiões. Temos que parar com essa história de que é complexo ou difícil resolver a questão do desmatamento e da produção de carne. Para desenvolver a região sem desmatar é urgente repensar a atividade.”, dispara o pesquisador do Imazon.

Fonte: IHU Online

http://www.ihu.unisinos.br/613888-agro-desmatara-um-milhao-de-hectares-por-ano-na-amazonia-para-atender-demanda-por-carne-ate-2030

Mario Giro: A mentalidade fascista nunca morre, não se pode baixar a guarda

É necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade, avalia Mario Giro

IHU Online

"Destas poucas observações emergem duas coisas: a primeira é que a mentalidade fascista nunca morre e por isso é necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade. A segunda é que essa mentalidade pode facilmente se fundir com outras formas de rebelião e ressentimento social, como os No-vax,", escreve Mario Giro, vice-ministro do Exterior italiano, em artigo publicado por Domani, 16-10-2021. A tradução é de Luisa Rabolini.

Eis o artigo.

Perguntemo-nos seriamente: existe o risco de voltar o fascismo? Muitos comentaristas respondem que não, assim como parte dos líderes políticos. A resposta deles se baseia em uma análise plana da atualidade, sem perspectiva histórica e sem conhecer o poder das ideologias na história.

O fascismo do passado

É óbvio que não existe o risco de um retorno ao fascismo que foi: flâmulas, hinos, marchas e camisas pretas. Na Itália, o regime fascista caiu em 25 de julho de 1943. A turma republicana (apesar da percepção de quem participou dela) foi muito diferente: não era mais o fascismo italiano, mas uma facção sujeita ao nazismo alemão (como para outros movimentos em Europa), ou seja, a corrente itálica do regime germânico.

O neofascismo

Depois da guerra na Itália, o neofascismo renasceu, diferente do regime fascista dos anos 20, com uma marca subversiva e contra o estado. Essa forma neofascista ainda hoje existe e, embora seja considerada ilegal e ilegítima pela Constituição, é tolerada há décadas.

Fascismo Eterno

Para entender o que realmente é a essência fascista, basta reler o Fascismo Eterno de Umberto Eco.

Uma "colagem" desordenada e grosseira de várias ideias políticas, uma "colmeia de contradições", o fascismo eterno é "um exemplo de distorção política e ideológica".

Não é por acaso que hoje o protesto do universo No-vax e No-green pass anda, em si distante da prática do fascismo, regime que preferia um estado centralizador em política sanitária, de recuperação e convictamente favorável à vacinação. Em seu progresso desordenado na sociedade, o neofascismo atual pisca os olhos para tudo o que é subversivo, como os movimentos anticapitalistas radicais por exemplo, que não fazem parte de seu background exceto na prática rebelde dos inícios.

Segundo Eco, o fascismo eterno tem características constantes como o irracionalismo em que a cultura é suspeita e também a ciência; ou a obsessão pela conspiração ou o desprezo pelos fracos.

Muitas reações ou posições desse neofascismo destorcido surgem da frustração individual ou social que se transforma em raiva, sempre de acordo com Eco.

Um pensamento eterno

Destas poucas observações emergem duas coisas: a primeira é que a mentalidade fascista nunca morre e por isso é necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade.

A segunda é que essa mentalidade pode facilmente se fundir com outras formas de rebelião e ressentimento social, como os No-vax.

Quem não vê esse risco não sabe ler a nossa sociedade e os perigos que a ameaçam. A recusa em ver nos fatos de Roma a matriz fascista já representa em si uma emergência constitucional.

Leia mais

- A volta do fascismo e a intolerância como fundamento político. Revista IHU On-Line, Nº 490

- A psicologia das massas do nazi-fascismo e a ‘nebulosa do ideário bolsonarista’. Entrevista especial com Luís Carlos Petry

- “O perigo real é o retorno do fascismo”. Entrevista com o filósofo Rob Riemen

- A nova república acabou, a esquerda ainda não ressurgiu e o fascismo insiste em ressuscitar

- Com 80% de cristãos, Brasil vira país da intolerância e ruma ao fascismo

- “O fascismo social se move sob estruturas formalmente democráticas”. Entrevista com Juan Carlos Monedero

- O fascismo vive em nós através do dispositivo do neoliberalismo. Entrevista especial com Rodrigo Karmy Bolton

- “Um passado que acreditávamos não mais voltar”: os neofascismos e a atualidade de Primo Levi

- Umberto Eco, como se nasce e como se morre de fascismo

Cimi: Brasil tem “uma das piores práticas indigenistas para enfrentar a pandemia”

Declaração foi feita em painel sobre direitos humanos dos povos indígenas na pandemia, que integra programação da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU

A reportagem é publicada por Conselho Indigenista Missionário - Cimi, 28-09-2021.

Na manhã desta terça-feira (28), durante um painel da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas (ONU), o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) denunciou as diversas “omissões deliberadas” que marcaram a atuação do governo brasileiro no combate à pandemia do coronavírus entre povos indígenas.

A afirmação foi feita durante a participação do Cimi no painel anual do CDH sobre os direitos dos povos indígenas, cujo tema, neste ano, foi “a situação dos direitos humanos dos povos indígenas frente à pandemia de covid-19, com foco especial no direito à participação”.

“As forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental e indígena, conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país”, afirmou o coordenador do Cimi Regional Sul, Roberto Liebgott, que fez a manifestação em nome do Cimi no painel do CDH.

Assista abaixo:

A fala faz referência a uma série de medidas do governo federal e do poder Legislativo aproveitaram a pandemia para, como afirmou o então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, “passar a boiada”, flexibilizando uma série de medidas de proteção ambiental e retirando direitos territoriais dos povos indígenas.

É o caso de medidas do governo federal como a Instrução Normativa (IN) 09/2020, da Funai, que liberou a certificação de propriedades privadas sobre terras indígenas, e da Instrução Normativa Conjunta 01/2021, da Funai e do Ibama, que liberou a participação de não índios em associações voltadas a realizar empreendimentos dentro de terras indígenas; e de medidas do Congresso Nacional, como o Projeto de Lei (PL) 490/2007, que busca retirar os direitos territoriais indígenas e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em junho.

“Infelizmente, hoje trazemos um exemplo de uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia: a do Brasil”, declarou Roberto Liebgott.

Segundo dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), 53.457 indígenas foram contaminados pela covid-19 no país até o dia 27 de setembro. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) contabiliza 1.208 mortes indígenas decorrentes da contaminação pelo coronavírus no mesmo período.

A fala do Cimi também fez referência às diversas denúncias levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e à própria ONU acerca das violações e da negligência do governo federal na proteção dos povos indígenas durante a pandemia de covid-19. Em 2020, a própria CIDH emitiu medidas cautelares em favor dos povos Munduruku, Yanomami e Ye’kwana, sob grave ameaça devido à presença de invasores em seus territórios em plena pandemia.

Em agosto deste ano, o Comitê da ONU contra a Discriminação Racial (CERD) notificou o Estado brasileiro por meio do seu mecanismo de alerta de atrocidades, chamando atenção para os “impactos dramáticos” da pandemia da covid-19 sobre as populações indígenas, em particular no estado do Amazonas.

“Durante a pior fase da pandemia no Brasil, ao invés da participação, os povos indígenas e ONGs tiveram que recorrer à CIDH e ao CERD para deter as atrocidades em curso, em meio a uma série de omissões deliberadas e sabotagem do Plano de Contingência ordenado pela Suprema Corte de Brasil”, afirmou o representante do Cimi, fazendo referência às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, de autoria da Apib.

O painel sobre os direitos indígenas durante a pandemia foi presidido pela vice-presidente do CDH da ONU, Keva L. Bain, e teve a participação da secretária-geral adjunta de Direitos Humanos, Ilze Brands Kehris, da presidente do Mecanismo Especializado sobre os Direitos dos Povos Indígenas (EMRIP), Megan Davis, do relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Cali Tzay, e da presidente do Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, Anne Nuorgam.

A fala de Roberto Liebgott foi a primeira de diversas participações previstas sobre a temática indígena pelo Cimi e outras organizações indígenas, indigenistas e da sociedade civil durante a 48ª sessão do CDH. Outras duas manifestações em diferentes espaços e um evento paralelo sobre os direitos indígenas estão previstos para esta semana.

Veja a íntegra do discurso do Cimi:

Painel anual sobre os direitos dos povos indígenas

Tema: a situação dos direitos humanos dos povos indígenas frente à pandemia de covid-19, com foco especial no direito à participação

Declaração oral de Roberto Liebgott – Conselho Indigenista Missionário (Cimi)

28 de setembro de 2021

O Cimi parabeniza o Conselho de Direitos Humanos por realizar este painel importante e oportuno, que oferece a oportunidade de levantar diferentes preocupações dos povos indígenas no Brasil.

O slogan “reconstruir melhor” é um sonho distante para os povos indígenas do Brasil. Não há um plano, nem mesmo uma visão no país de como sair da pandemia, e o presidente da República segue projetando uma realidade paralela, como fez antes da Assembleia Geral da ONU este ano. Ao contrário de uma visão que consideraria os povos indígenas como agentes de mudança, no espírito dos ODS, e emergindo da pandemia com uma realidade melhor para todos, as forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental e indígena, conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país.

Durante a pior fase da pandemia no Brasil, ao invés da participação, os povos indígenas e ONGs tiveram que recorrer à CIDH e ao CERD para deter as atrocidades em curso, em meio a uma série de omissões deliberadas e sabotagem do Plano de Contingência ordenado pela Suprema Corte de Brasil. Foram as diversas marchas a Brasília, levando 15 mil indígenas de 117 diferentes povos, que fizeram a diferença na luta por seus direitos e na resistência aos retrocessos.

Os povos indígenas do Brasil foram grandes defensores da Constituição do Brasil, cuja democracia hoje sofre uma das maiores ameaças e que afeta fortemente seus direitos e sua própria existência.

Infelizmente, hoje trazemos um exemplo de uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia: a do Brasil.

Obrigado.

Leia mais

- Os indígenas nos ensinam sobre resistência e sobre esperança. Entrevista especial com Roberto Liebgott

- Em defesa dos direitos indígenas e contra a antipolítica que vislumbra o genocídio dos povos. Artigo de Roberto Liebgott

- A ameaça institucional, jurídica e física à existência dos povos indígenas. Entrevista especial com Roberto Liebgott

- A resistência dos indígenas. 'O que está acontecendo é um genocídio e um biocídio. A Igreja só pode estar com os índios e sua floresta. Uma Igreja amazônica, como a quer o Papa'

- Desmatamento em terras com indígenas isolados cresce mais de 200% em julho

- Atlas da Violência 2021: assassinatos de indígenas aumentam 22% em dez anos

- MapBiomas comprova que terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil

- Liberdade de expressão dos Povos Indígenas. Artigo de Eduardo Viveiros de Castro

- O que passou na “boiada” de Ricardo Salles durante a pandemia?

- Marco temporal: terra para os Povos Indígenas ou para o agronegócio devastador?

- 10 mensagens dos povos indígenas do Brasil para o mundo

- Articulação dos Povos Indígenas lança “Dossiê Internacional de Denúncias dos Povos Indígenas do Brasil”

- Diante da catástrofe climática, o que podemos aprender com os povos indígenas?

Fonte: IHU Online

http://www.ihu.unisinos.br/613252-brasil-tem-uma-das-piores-praticas-indigenistas-estatais-para-enfrentar-a-pandemia-afirma-cimi-na-onu

IHU Online: O oceano é crucial em nossas vidas e precisa de cuidado

Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômica

"É preciso mais atenção aos desafios do oceano, pois, embora a temática esteja presente na agenda internacional, não há muito a comemorar", escreve Alexander Turra, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), professor titular do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra UNESCO para Sustentabilidade dos Oceanos, em artigo publicado por EcoDebate, 17-09-2021.

Eis o artigo.

Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, além de colocar em risco os serviços ecossistêmicos e benefícios providos para as pessoas, reduzimos oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas sustentáveis e ameaçamos o simbolismo do mar em nossa cultura.

Fonte de inspiração para a música, a literatura, as artes plásticas e as mais diversas manifestações da cultura popular, o oceano desempenha um papel crucial em nossas vidas. Mas, mesmo com sua enorme importância para a economia, a saúde, a alimentação, a ciência, o bem-estar, entre outras áreas, e frente aos reconhecidos serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida no planeta, o oceano ainda parece distante de muitos de nós. Sem conhecê-lo, deixamos de estabelecer a conexão necessária para protegê-lo.

Desde a Rio 92, a histórica conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 1992, líderes mundiais buscam formas de fazer frente aos desafios e ameaças que o oceano enfrenta. No entanto, a mobilização internacional ganhou um pouco mais de força apenas em 2009, quando foi estabelecido o Dia Mundial do Oceano, lembrado no dia 8 de junho, que surgiu com o intuito de celebrar a nossa ligação com o mar, bem como aumentar a conscientização sobre a necessidade de cuidar melhor dele.

Esse hiato de 17 anos teve consequências para a saúde do oceano. A degradação é como um câncer que rapidamente se alastra e que demanda imediata remediação. Demorar em tomar atitudes pode ser a diferença entre a vida e a morte. E quanto antes as medidas forem tomadas, inclusive na prevenção, melhor tende a ser o resultado. Essa morosidade em cuidar do oceano pode ser considerada como negligência da humanidade em relação a um grande aliado de sua existência. Por outro lado, essa demora pode também ilustrar uma falta de clareza dos líderes mundiais sobre esse papel central do oceano na sustentabilidade do planeta.

Recentemente, o movimento em prol do oceano recebeu reforços. Além de contar com um dia para lembrar sua importância, em 2017, a ONU propôs que a década entre 2021 e 2030 fosse dedicada à Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Surgia assim a proposta de somar esforços em nível global entre os governos nacionais, convidando também a sociedade civil organizada a se engajar na luta por um oceano limpo e saudável.

É preciso mais atenção aos desafios do oceano, pois, embora a temática esteja presente na agenda internacional, não há muito a comemorar. A qualidade do ambiente marinho continua sendo perdida ao longo do tempo. Infelizmente, o mar torna-se um grande sumidouro dos rejeitos gerados pelas atividades humanas, como o esgoto, o lixo e os poluentes industriais, a exemplo do petróleo e do mercúrio, e também sofre com outros tipos de agressões. Extinções de espécies que sequer foram conhecidas pela ciência; invasão de espécies exóticas; destruição de ambientes como manguezais e recifes de coral; pesca irregular, ilegal e não reportada; e mudanças do clima correspondem a importantes ameaças que ilustram a ampla crise que assola o oceano.

Essas alterações se desdobram em catástrofes para a humanidade. Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios providos para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas, como turismo, pesca e aquicultura. Estamos falando de cerca de 20% do Produto Interno Bruto do Brasil, valor que depende direta e indiretamente do oceano. Estamos falando de oportunidades para ampliar a oferta de alimento e a segurança alimentar para o planeta. Estamos falando de condições para gerar milhões de empregos e produzir a energia limpa e renovável que tanto precisamos para caminharmos na direção de uma economia de baixo carbono e combatermos os efeitos das mudanças climáticas.

"Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios providos para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas, como turismo, pesca e aquicultura" - Alexandre Turra Tweet

Mas perdemos mais ainda. Perde-se o próprio simbolismo que o oceano tem para a humanidade. Sem o simbolismo do oceano não teríamos a suíte dos pescadores de Dorival Caymmi, os quadros de José Pancetti, os romances de Jorge Amado, os contos populares compilados por Câmara Cascudo e as aventuras de Júlio Verne.

Essa simbologia move inúmeras pessoas a conhecer o mar. Cito duas histórias que repercutiram amplamente e que ilustraram a magia que o mar exerce sobre as pessoas. Em 1995, Maria do Carmo Jerônimo, mineira de 124 anos, conheceu o mar. Tendo sido escrava até os 17 anos, aguardou muito tempo até ter podido realizar esse desejo, uma segunda alforria, que só se igualava à sua vontade de conhecer o Papa.

Em 2021, Pâmella Rocha, uma menina goiana de 9 anos, também conheceu o mar. Com um câncer em fase avançada e que levou à amputação de uma de suas pernas, Pâmella tinha um enorme desejo de estar próxima ao mar. E ela o fez. Junto com sua família e diversos apoiadores, o sonho virou realidade e ela veio a conhecer o que achava que era uma “grande represa”. “Foi maravilhoso ver os olhinhos dela brilhando”, registrou sua mãe, Vannina Rocha.

A exemplo de dona Maria do Carmo e de Pâmella, cerca de 70 milhões de brasileiros nunca tiveram a oportunidade de ver, sentir e se banhar no mar. De sentir a energia das ondas, o sal no corpo, a brisa na face e a areia salpicando na pele. De ver o sol nascer, “emergindo” de um horizonte oceânico.

"Podemos aproveitar a Década do Oceano para refletirmos e para nos questionarmos sobre o que de fato conhecemos sobre ele, sobre o entendimento que temos a respeito da importância dele para nossas vidas e sobre o papel de nossas atitudes cotidianas na saúde do oceano" - Alexandre Turra Tweet

Podemos aproveitar a Década do Oceano para refletirmos e para nos questionarmos sobre o que de fato conhecemos sobre ele, sobre o entendimento que temos a respeito da importância dele para nossas vidas e sobre o papel de nossas atitudes cotidianas na saúde do oceano. Mas, mais que isso, que possamos resgatar o simbolismo do oceano em nossas vidas, renovando a importância dele para a garantia da nossa saúde e a necessidade de seu uso sustentável para superarmos as mais desafiadoras adversidades e progredirmos enquanto humanidade. Falando em simbolismo, considerando o planeta como um ser vivo, certamente o oceano seria sua alma. E sem alma jamais seremos um planeta efetivamente vivo!

Leia mais

- Rios são a maior fonte global de mercúrio nos oceanos e o Amazonas lidera a lista

- Relatório do IPCC: mudanças profundas estão em andamento nos oceanos e no gelo da Terra

- A principal corrente do oceano Atlântico pode estar próxima do limite crítico

- Estudo revela que bitucas de cigarro liberam substâncias tóxicas em praias e no oceano

- Impactos das mudanças climáticas nos oceanos

- Cientistas alertam sobre o acúmulo sem precedentes de mercúrio no Oceano Pacífico

- A proteção dos oceanos começa em nossas casas

- Como o oceano molda o tempo e o clima

- Serviços ecossistêmicos dos oceanos são essenciais para o planeta e a humanidade

- Aumento do nível do mar acelera a submersão costeira em todo o mundo

- Entenda a relação entre o aquecimento global e o aumento do nível do mar

- Aquecimento acima da meta do Acordo de Paris pode causar aumento catastrófico do nível do mar

- Transporte marítimo insustentável acelera os danos ao ambiente ártico

Fonte: IHU Online

http://www.ihu.unisinos.br/612958-o-oceano-e-crucial-em-nossas-vidas-e-precisa-de-cuidado

'Celebração do 7 de Setembro de 2022 será o réquiem da pátria'

Flavio Cabral, Valter Pomar, Marcos Napolitano, José de Souza Martins e Werneck Vianna analisam o que há para celebrar no 7/9 e os desafios para reconstruir o país

João Vitor Santos e Patricia Fachin / IHU Online

Aniversários são sempre momentos de revisões e projeções, por mais que alguns resistam. Com uma nação não é diferente. No Brasil, que em breve comemorará 200 anos de independência de Portugal, o 7 de Setembro de 2021 parece ter um gosto estranho. Afinal, ainda patinamos num atoleiro de crises. Na política e entre as instituições que devem resguardar essa independência e democracia, disputas estéreis parecem ainda tragar a população para esse lamaçal. Assim, ao invés de desfile e paradas cívicas nas ruas, o país aguarda atônito a promessa de manifestações e até confrontos entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e aqueles que não aceitam o negacionismo, o populismo, a corrupção e o totalitarismo, ou mesmo quem não aguenta mais tantas mortes pela Covid-19 e não tem trabalho e o que pôr na mesa. Então, o que este 7 de Setembro de 2021 significa? É nesse debate que o Instituto Humanitas Unisinos - IHU mergulha, consultando algumas vozes que podem nos ajudar a clarear o horizonte.

Para o sociólogo Luiz Werneck Vianna, há apenas uma razão para celebrarmos o 7 de Setembro deste ano: “a resistência do povo brasileiro, de várias camadas sociais, a esse regime arbitrário que tenta negar e destruir o sistema de liberdade que construímos ao longo das últimas décadas”. Em entrevista ao IHU via plataforma de videochamadas Microsoft Teams, ele diz que as manifestações previstas para esta terça-feira “são tambores de guerra que rufam do lado do governo”. E acrescenta: “para o governo, a legalidade é sentida como algo muito perigoso e por isso é preciso interromper a legalidade democrática, porque ela se volta naturalmente contra a natureza autocrática desse governo”.

Já o sociólogo José de Souza Martins não vê motivos para celebrarmos a data. “Rigorosamente falando, não temos nada a celebrar. Estamos passando, coletivamente, por um dos piores momentos da história brasileira”, disse em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU. Ao invés de manifestações nas ruas, sugere, “talvez seja o momento de pensar na pátria em silêncio, em casa e nas igrejas, já que será feriado. Como um ato de contrição e de reflexão crítica sobre nossos erros políticos e nossos impasses históricos. A pátria está em perigo porque mergulhada no abismo da incerteza, dos desmandos do mau governo, da falta de um projeto de nação, de um reconhecimento das radicais necessidades dos simples, dos desvalidos, dos socialmente excluídos, dos famintos, das famílias em número cada vez maior, de adultos e crianças, que dormem ao relento, sob frio e chuva”.

O historiador e dirigente político Valter Pomar é direto ao considerar que “o Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa”. Na entrevista concedida por e-mail ao IHU, ainda insiste na necessidade de ações de resistência ao atual governo, mas também faz a tão falada autocrítica à oposição. “Me preocupo mais com certas atitudes de setores da esquerda, tipo não defender o Fora Bolsonaro, tipo não querer fazer manifestações de rua, tipo propor não fazer o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, tipo achar que 2022 está garantido etc. Acho que falta lógica para estes setores ‘quietistas’ da esquerda”, critica.

Já o historiador pernambucano Flavio Cabral diz que esse cenário do Brasil de 2021 lembra muito os confrontos de Pernambuco em 1820, quando um certo governador régio da província ignorava as transformações do mundo. “Muitas vezes Luís do Rego não queria observar as reformas políticas desencadeadas a partir de 1820. Frequentemente ele juntava os aliados e fazia determinado tipo de manifestação, conclamava as pessoas a ficarem do lado dele, da dita liberdade”, explica, na entrevista concedida ao IHU via chamada de áudio pelo WhatsApp. O curioso é que Rego defendia uma tal liberdade, mas na verdade queria assegurar a velha ideia de despotismo esclarecido e as benesses de um governo régio nas províncias. “Foi um momento crucial de nossa história, em que vemos como as independências foram diferentes nas províncias. Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando”, completa.

Marcos Napolitano, um dos historiadores referência quando o assunto é Brasil Republicano, compreende as crises que temos vivido especialmente a partir de 2016. “Mesmo com os avanços das políticas públicas que tivemos desde 1995, mas sobretudo entre 2003 e 2016, corrupção, fisiologismo político e desigualdade social crônica permaneceram como chagas nacionais”, observa na entrevista concedida por e-mail ao IHU. Por isso, acredita que “construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar – política e institucionalmente falando – o autoritarismo de extrema direita”.

Flavio José Gomes Cabral é doutor e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru - Fafica, professor de História da Universidade Católica de Pernambuco - Unicap. Ainda é pesquisador associado do Museu de Arqueologia e Ciências Naturais da Unicap e tem se dedicado a temas como América portuguesa (séculos XVIII e XIX), leitura, movimentos messiânicos, imprensa, cultura política da Independência do Brasil, história de Pernambuco, História municipal.

Valter Pomar é historiador formado pela Universidade de São Paulo - USP, mestre e doutor em História Econômica pela mesma instituição. Foi secretário de Cultura, Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas de 2001 a 2004. É professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC - UFABC e dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores - PT.

Marcos Napolitano é doutor e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo - USP, onde também graduou-se em História. Atualmente, é professor titular de História do Brasil Independente e docente-orientador no Programa de História Social da USP. É assessor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do CNPq. Especialista no período do Brasil Republicano, com ênfase no regime militar, e na área de história da cultura, com foco no estudo das relações entre história e audiovisual, tem, entre seus livros publicados, Coração Civil: a vida cultural brasileira sob o regime militar (1964-1985) - ensaio histórico (São Paulo: Intermeios - Casa de Artes e Livros, 2017) e 1964: História do Regime Militar Brasileiro (São Paulo: Editora Contexto, 2014).

Luiz Werneck Vianna é professor-pesquisador na Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio. Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo - USP, é autor de, entre outras obras, A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil (Rio de Janeiro: Revan, 1997), A judicialização da política e das relações sociais no Brasil (Rio de Janeiro: Revan, 1999) e Democracia e os três poderes no Brasil (Belo Horizonte: UFMG, 2002). Sobre seu pensamento, leia a obra Uma sociologia indignada. Diálogos com Luiz Werneck Vianna, organizada por Rubem Barboza Filho e Fernando Perlatto (Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012). Destacamos também seu livro intitulado Diálogos gramscianos sobre o Brasil atual (FAP e Verbena Editora, 2018), que é composto de uma coletânea de entrevistas concedidas que analisam a conjuntura brasileira nos últimos anos, entre elas, algumas concedidas e publicadas na página do Instituto Humanitas Unisinos - IHU.

José de Souza Martins é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo - USP. Foi professor-visitante da Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa e membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão, de 1998 a 2007. Foi professor da Cátedra Simón Bolívar, da Universidade de Cambridge (1993-1994) e atualmente é professor titular aposentado da USP. Entre suas obras, destacamos Exclusão social e a nova desigualdade (São Paulo: Paulos Editora, 1997), A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala (São Paulo: Contexto, 2000), Linchamentos: a justiça popular no Brasil (São Paulo: Editora Contexto, 2015) e Do PT das lutas sociais ao PT do poder (São Paulo: Editora Contexto, 2016).

Confira as entrevistas.

IHU – O que temos a celebrar neste 7 de setembro e o que significa a data em meio à crise política em que o país está imerso?

Flavio José Gomes Cabral – O 7 de Setembro é um momento bastante interessante, porque tem toda uma tradição, mas também é um momento de fazermos várias reflexões. É sim um momento a se celebrar, mas é uma celebração com o intuito de podermos fazer contrapontos, observar o que avançamos e o que temos ainda por avançar. Que liberdades foram essas? Para quem foi essa liberdade da Independência?

O quadro do Grito do Ipiranga é muito sugestivo, especialmente a figura daquele senhorzinho à esquerda de D. Pedro, que está com uns bois. Enquanto temos ali no centro a figura daquele que seria o futuro imperador, temos o povo que está ali sem saber bem o que estava acontecendo. Que grito é esse que se está ouvindo? Ali, claramente se percebe que poucos estão escutando, poucos ouviram. Os indígenas, os negros, as mulheres, as classes excluídas em que a Independência não avançou sobre as suas condições.

(Imagem: reprodução Google Artes)

Podemos também celebrar alguns avanços de crescimento tecnológico, mas ainda temos muito a fazer nesse sentido. Ainda temos uma educação que precisa ser bastante melhorada para atender os reclames das classes menos privilegiadas. Temos também uma saúde que não é para todos. Assim, temos mais o que pensar do que vamos querer, porque essa liberdade ainda está muito limitada a alguns grupos. É um Brasil que ainda não olhou para toda sua população.

Então, o 7 de Setembro é um momento celebrativo sim, mas também é um momento de fazer uma reflexão. Tocam-se os tambores, coloca-se toda a cavalaria na rua, é feito todo aquele estardalhaço, mas aquilo ali parece esconder que por detrás de tudo tem um país que está descalço, um país que ainda precisa avançar, e muito.

O Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa

Valter Pomar

Valter Pomar – Temos que celebrar a disposição de luta de uma parte importante do povo brasileiro. Afinal, o Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa. Precisamos de uma independência de verdade, com efetiva igualdade e liberdade para a imensa maioria de nosso povo. E isso só virá com muita luta, com muita disposição de fazer transformações verdadeiramente revolucionárias.

Marcos Napolitano – Datas comemorativas são sempre uma oportunidade de a sociedade refletir sobre seu passado, seu presente e seus projetos de futuro. Estas reflexões devem ser críticas, e ir além da mera celebração ufanista. Acho que o "Sete de Setembro" é uma data que deve propiciar uma reflexão sobre que nação queremos ser e que podemos ser.

Da minha parte, acho que a sociedade nacional brasileira, mesmo com seus conflitos e contradições, deve buscar alguns consensos mínimos em torno da democracia, pluralidade cultural, inclusão social e direitos humanos, como base do seu projeto civilizacional. Isto significa rechaçar – no cotidiano, na cultura, nas eleições, nas instituições jurídicas e políticas – todos os projetos autoritários e regressivos que nos ameaçam.

Há uma coisa importante a celebrar: a resistência do povo brasileiro

Luiz Werneck Vianna

Luiz Werneck Vianna – Há uma coisa importante a celebrar: a resistência do povo brasileiro, de várias camadas sociais, a esse regime arbitrário que tenta negar e destruir o sistema de liberdade que construímos ao longo das últimas décadas. Apenas isso.

José de Souza Martins – Rigorosamente falando, não temos nada a celebrar. Estamos passando, coletivamente, por um dos piores momentos da história brasileira. O país desgovernado, a economia em crise e mal administrada, a sociedade em estado de anomia, na incerteza, sobrecarregada de problemas sociais sem perspectiva de solução.

Celebrar uma data como a do aniversário da Independência depende muito de que o fato celebrado esteja corretamente inscrito na memória social. Significa que a população se conceba como nação, que tenha memória de fatos históricos de que ela se considere propriamente herdeira. E essa efeméride, como outras, não o está na identidade do brasileiro.

Brasil: colônia do Estado brasileiro

Desde o próprio dia 7 de setembro de 1822, não só o acontecimento vem sendo usurpado como episódio da história do povo e como memória do povo. Como já mostrou Fernando Henrique Cardoso, em artigo dos anos 1970, a independência brasileira não resultou de uma revolução que definisse um ator coletivo, uma sociedade rebelada contra a dominação colonial, agindo como sujeito social e político. Único país da América Latina em que a Independência não foi feita por meio de uma revolução da sociedade contra a dominação colonial.

Não foi aquele acontecimento o fato inaugural da sociedade civil entre nós, dotada de identidade e vontade coletiva. Foi o Estado que proclamou a Independência, na pessoa do herdeiro da Coroa, para uma sociedade sem protagonismo histórico. E assim permanecemos. Deixamos de ser colônia de Portugal para ser colônia do Estado brasileiro e por meio dele colônia do Exército. As revoluções populares no Brasil, como a de Canudos e a do Contestado, como as tentativas do período ditatorial, foram não raro induzidas para legitimar a repressão em nome do Estado totalitário.

Neste 7 de setembro os cúmplices desse projeto anti-histórico e antinacional estarão nas ruas, de moto, a pé ou a cavalo para desafiar e sufocar o alento de liberdade e de independência refugiado em nosso peito

José de Souza Martins

Já na documentação das revoluções tenentistas está claro que o objetivo dos militares era tutelar a sociedade porque supostamente desprovida dos atributos da cidadania. Uma sociedade em que a grande massa do povo vinha da escravidão.

Essa mesma mentalidade nos domina até hoje. Na palavra e nos atos do atual governante, dos que o rodeiam e bajulam e dos próprios militares, o projeto da tutela do povo muda de forma, mas permanece. Neste 7 de setembro os cúmplices desse projeto anti-histórico e antinacional estarão nas ruas, de moto, a pé ou a cavalo para desafiar e sufocar o alento de liberdade e de independência refugiado em nosso peito.

A história política brasileira, no ato da Independência, inaugurou o roteiro de um desempenho político subalterno do povo, um povo conformista e manipulado. A história das revoluções brasileiras não é uma história do povo. Frequentemente é uma história das forças armadas, uma história de imposições e não uma história de conquistas sociais e políticas.

Deixamos de ser colônia de Portugal para ser colônia do Estado brasileiro e por meio dele colônia do Exército

José de Souza Martins

Dia da Independência: símbolo da militarização da pátria

Há muitos anos a celebração do Dia da Independência deixou de ter a relevância e o brilho que costumava ter até meados dos anos 1960. Desde o Estado Novo, o 7 de setembro fora capturado pela mentalidade do regime e, particularmente, pela acentuação da militarização que ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial com a participação direta da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália. Um desempenho épico que emocionou o povo brasileiro. Nas escolas as crianças desfilavam nesse dia, como soldadinhos de um exército imaginário. Vencido o Estado Novo, o 7 de setembro continuou a ser um episódio dos símbolos da militarização da pátria, uma pátria em guerra, mesmo já não havendo guerra. Uma pátria de inimigos imaginários e inventados por gente que tem poder, mas não tem cultura política, como se vê nestes momentos dolorosos de uma pátria entre parênteses.

O golpe militar de 1964 reacentuou a mentalidade militarizante dos símbolos pátrios. O Brasil que não conseguira construir uma identidade nacional civil, democrática e pluralista foi subjugado pela concepção equivocada de que o patriotismo só o era na perspectiva militar, sendo impossível um patriotismo civil. Embora não haja nada mais patriótico do trabalho de milhões de pessoas que construíram este país, muitos produzindo riqueza ainda crianças, tendo como única recompensa a pobreza de futuro, o desvalimento, o abandono. Sei do que estou falando. Conheço essa história desde os onze anos de idade, já no trabalho, ganhando muito menos do que valia o meu trabalho para uma pátria que me roubava a infância.

Essa realidade afastou os civis e democráticos da concepção patrioteira de pátria e de celebração da pátria. Durante a ditadura, porque o país estava dominado pela ideia de uma pátria militarizada e de uma sociedade civil defeituosa porque oposta à militarização e à repressão militar, porque civil.

Cresceu o desinteresse pelas celebrações patrióticas. As novas gerações sentindo-se desencaixadas e sem motivação. A ideia de uma pátria de todos era desmentida pela realidade de uma pátria de alguns, um número enorme de brasileiros sem acesso a direitos próprios de uma sociedade democrática, excluídos.

É difícil esperar algo da ideia de pátria neste 7 de setembro, num momento de desilusão, amargura, morte e luto incompatíveis com sentimentos de comunidade e de pátria.

A ideia de uma pátria de todos era desmentida pela realidade de uma pátria de alguns, um número enorme de brasileiros sem acesso a direitos próprios de uma sociedade democrática, excluídos

José de Souza Martins

IHU – O que vislumbra para as manifestações desse dia?

Flavio José Gomes Cabral – Penso nessas manifestações com muito cuidado, com certo temor e receio. Não vai haver desfile, etc., mas se conclama o povo a ir para rua defender determinadas causas. Isso é muito complicado em um momento em que se dizia que devemos comprar armas e o alimento fica para depois. Então, quem comprou armas e não comprou alimento? O armamento é uma coisa complicada.

As manifestações são por liberdade, mas que liberdade é essa? Parece haver liberdades que extrapolam determinados limites da própria liberdade. Precisamos realmente pensar, refletir, sobretudo, com receio em relação a esses chamamentos. Que chamamentos são esses?

Flavio Cabral

Por isso vejo que esse é um momento em que devemos ter muito receio do que pode acontecer. As manifestações são por liberdade, mas que liberdade é essa? Parece haver liberdades que extrapolam determinados limites da própria liberdade. Precisamos realmente pensar, refletir, sobretudo, com receio em relação a esses chamamentos. Que chamamentos são esses? Que ruas são essas que estarão aí salpicadas de pessoas e o que essas pessoas estão portando? E que busca de liberdade é essa que estão querendo? Me parece que é uma liberdade mais para atender a demanda do chefe da nação, o chefe do Executivo nacional. Nunca escutei em nenhum momento coisa desse tipo. Quando isso vem da voz de uma pessoa que ocupa uma posição tão importante, nos deixa de sobreaviso. O que essas ruas vão fazer?

Temos que aprender muito com a História, o que aconteceu em momentos como esses. As pessoas iam para a rua, mas pensando no direito de cada um, quando um não olha para o outro. Não é o momento para esse tipo de manifestação, ao menos se realmente é como ouvimos na mídia. O que se diz é que há um chamamento para defender uma liberdade que seria a do chefe do Executivo nacional, que está propondo a não observância de determinadas questões, até mesmo inconstitucionais.

História

Aqui em Pernambuco, nós tivemos passagens de nossa história muito complicadas. Essa independência de que falamos é um longo processo, é interessante ver também como se dá o processo de independência nos estados. Eu estudo muito o período depois da Revolução do Porto [movimento liberal que eclodiu a 24 de agosto de 1820 na cidade do Porto, em Portugal, e que teve repercussões no Brasil. O movimento resultou no retorno (1821) da Corte Portuguesa, que se transferira para o Brasil durante a Guerra Peninsular, e no fim do absolutismo em Portugal, com a ratificação e implementação da primeira Constituição portuguesa (1822)], e o governo de Luís do Rego Barreto, um sujeito que governou Pernambuco a partir de 1817 e vai ser chamado de déspota pelos liberais da época.

Muitas vezes Luís do Rego não queria observar as reformas políticas desencadeadas a partir de 1820. Frequentemente ele juntava os aliados e fazia determinado tipo de manifestação, conclamava as pessoas a ficarem do lado dele, da dita liberdade. Aliás, liberdade que, naquela época, tinha um sentido diferente, era liberdade de imprensa, liberdade de pensar e tudo isso ele reprimia. Mas, no momento em que vem a notícia da revolução do Porto e tudo muda, vai haver um governo que não será mais régio, e sim uma junta que passa a governar. E ele, então, luta aqui em Pernambuco até o fim para não entregar o governo e fazer as reformas, e as ruas se sublevam, tanto do lado dos partidários dele, como do lado do liberalismo, dos constitucionais.

Fazia-se muita panfletagem, mas havia fortes confrontos, prendendo pessoas com muita violência. Foi um momento crucial de nossa história, em que vemos como as independências foram diferentes nas províncias. Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando, inclusive os que conseguiram a liberdade depois dos problemas de 1817 [Revolução Pernambucana], que saíram da Bahia e foram combater o governador no norte da província, em Goiânia. Aliás, este ano se celebra o bicentenário da Junta de Goiânia, que tentava combater, desestabilizar e que foram verdadeiramente confrontos.

Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando

Flavio Cabral

Militares na rua

Luís do Rego botava os militares na rua, enquanto do outro lado os senhores de engenho arregimentavam pessoas para combater. Tudo isso hoje me lembra muito aquele momento conflitante que foi o ano de 1822. No final todo o conflito foi decidido pelas cortes de Lisboa, determinando a saída do governador porque não tinha mais condições de manter governadores régios nas províncias da América Portuguesa. Muitas vezes olho esse quadro que vivemos e penso nessa conexão lá atrás com Pernambuco, numa ocasião que foi bastante difícil.

Valter Pomar – Logo saberemos quantas pessoas vão atender a convocatória do bolsonarismo. Eles estão fazendo um esforço imenso – nas redes, nos quartéis, nas igrejas e empresas aliadas – e estão difundindo um discurso agressivo e golpista. Portanto, é possível que haja bastante gente nas manifestações deles e é possível que cometam atos de violência. Não devemos descartar, inclusive, que promovam “atentados com falsa bandeira”, promovidos pela extrema direita mas atribuídos à oposição.

Da nossa parte, devemos nos esforçar para que em todas as cidades do país haja manifestações pelo Fora Bolsonaro, preparadas por atividades menores nas periferias, nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, nos espaços de cultura e lazer. Quanto maior o comparecimento, maior será a segurança das manifestações. Devemos estimular as organizações partidárias, sindicatos e movimentos a organizarem blocos, que compareçam unidos e identificados aos atos, assim como dispersem em ordem ao final. Devemos contribuir, também, para que todas as manifestações organizem sistemas de comunicação e de registro em vídeo e fotografia dos atos. E para que todas as manifestações contem com equipes que impeçam a ação de provocadores e infiltrados.

Nosso objetivo no dia 7 de setembro não é o de colocar mais pessoas que eles; nossos objetivos são realizar o Grito dos Excluídos, como fazemos desde 1995, e garantir o direito democrático à manifestação

Valter Pomar

Ou seja, além das medidas sanitárias de proteção contra o vírus, é preciso tomar medidas políticas e de segurança contra os cavernícolas aliados do vírus. Nosso objetivo no dia 7 de setembro não é o de colocar mais pessoas que eles; nossos objetivos são realizar o Grito dos Excluídos, como fazemos desde 1995, e garantir o direito democrático à manifestação, ameaçado não apenas por Bolsonaro mas também por governos como o do estado de São Paulo, que tentou impedir que a oposição pudesse se manifestar no dia 7 de setembro.

Marcos Napolitano – Acho que será o retrato de um país ainda muito polarizado e dividido. Embora a extrema direita autoritária não tenha o mesmo apoio social do passado recente, ainda estão muito mobilizados e com apoiadores ativos em setores-chave: polícias militares, lideranças religiosas, comunicadores populares, pequenos empresários, grandes entidades empresariais. O raio social atingido por estes grupos é muito grande, e suas redes de comunicação são muito competentes.

Luiz Werneck Vianna – Na verdade, são tambores de guerra que rufam do lado do governo. Para o governo, a legalidade é sentida como algo muito perigoso e por isso é preciso interromper a legalidade democrática, porque ela se volta naturalmente contra a natureza autocrática desse governo. Esse governo não está satisfeito com o tipo de autoritarismo que tem vivido; ele quer mais. Ele quer ter o controle político e social de tudo na sociedade para fazer não sei bem o quê.

Esse governo não está satisfeito com o tipo de autoritarismo que tem vivido; ele quer mais. Ele quer ter o controle político e social de tudo na sociedade para fazer não sei bem o quê

Luiz Werneck Vianna

José de Souza Martins – Os apelos autoritários em favor de uma exibição de força e de poder de dominação de grupos minoritários e alienados poderão levar às ruas aqueles que acham que patriotismo é usar cueca verde e amarela. Os que se acham os únicos patriotas da pátria. É possível que até hostilizando os que têm sido satanizados como antipatriotas porque adversários da prepotência e da estupidez na política.

Talvez seja o momento de pensar na pátria em silêncio, em casa e nas igrejas, já que será feriado. Como um ato de contrição e de reflexão crítica sobre nossos erros políticos e nossos impasses históricos. A pátria está em perigo porque mergulhada no abismo da incerteza, dos desmandos do mau governo, da falta de um projeto de nação, de um reconhecimento das radicais necessidades dos simples, dos desvalidos, dos socialmente excluídos, dos famintos, das famílias em número cada vez maior, de adultos e crianças, que dormem ao relento, sob frio e chuva.

Seria muita hipocrisia falar em pátria e em celebrar a pátria que reduz a isso multidões de pessoas inocentes. No Brasil, a categoria povo é cada vez mais a categoria de vítima.

Esta não é uma hora de alegria e festa. Pela primeira vez em toda a história do Brasil independente esta é uma hora de pranto e de dor. Uma hora de medo.

Esta não é uma hora de alegria e festa. Pela primeira vez em toda a história do Brasil independente esta é uma hora de pranto e de dor. Uma hora de medo

José de Souza Martins

IHU – Como construir um Brasil não só independente, mas também democrático e igual?

Flavio José Gomes Cabral – Este talvez seja o grande desafio, aquilo que não conseguimos. A Independência a gente comemora, está lá, mas cadê essa igualdade, cadê essa democracia? Não aguento ouvir essa história de que ‘nossa democracia é jovem’. Nossa democracia não é jovem, pelo amor de Deus! Há momentos em que ela tem rupturas, para e instaura determinados governos com momentos autoritários, ditaduras. Agora, inclusive, vivemos um momento bastante autoritário.

Isso me mostra ainda uma fragilidade de nossa democracia. Há momentos que nosso mandatário joga, bate, grita para ver a reação. E acho que, muitas vezes, os congressistas de modo geral param. Podemos dizer que se está fustigando um golpe, etc., mas precisamos de um Estado mais sólido para enfrentar esses desafios. Porque paira um medo de uma ditadura, com alguma aliança que pode ter por trás e de que não temos muita clareza. A democracia está aí, mas há medos sobre essa democracia em determinados momentos.

Não aguento ouvir essa história de que ‘nossa democracia é jovem’. Nossa democracia não é jovem, pelo amor de Deus!

Flavio Cabral

Também, em alguns momentos, se usa da ideia da liberdade para extrapolar a própria democracia. É complicado e o resultado disso é o que vemos aí: temos uma exclusão muito grande. Muitas pessoas debatem esses problemas que vivemos hoje, mas muitas não. Mesmo com toda mídia temos pessoas que não falam ou não querem falar, porque também nem sempre quem cala está consentindo. Por tudo isso acho que somos um povo que ainda precisa de mais mobilização, defender seus direitos, dizer ‘não, basta!’. E os excluídos? Esses, então, seguem desde 1822, ou ainda antes, sem ter seus lugares na sociedade ou não se deixa que eles tenham seus lugares de fala. O que sempre me vem à cabeça no 7 de Setembro é a questão: no que avançamos e no que retrocedemos?

Valter Pomar – No curto prazo, derrotando o bolsonarismo e o neoliberalismo, elegendo Lula e implementando um programa de transformações democrática e popular. Mas isso não basta: nosso país precisa de uma revolução, nosso país precisa de socialismo. Não há outra maneira de garantir soberania, liberdade, igualdade e desenvolvimento em favor das maiorias.

Nosso país precisa de uma revolução, nosso país precisa de socialismo. Não há outra maneira de garantir soberania, liberdade, igualdade e desenvolvimento em favor das maiorias

Valter Pomar

Para isso, não bastam alguns anos de governos progressistas, que fazem políticas públicas populares, para depois serem derrubados por golpes que fazem a história andar para trás. Nossa classe dominante não se contenta em manter o país submisso aos Estados Unidos, optou também por um modelo primário exportador, que ademais serve de estufa para os capitais financeiros.

Desde 1980 está em curso uma desindustrialização que – apesar dos esforços em sentido contrário feitos entre 2003 e 2016 – destruiu boa parte do que foi feito depois da revolução de 1930. E sem uma potente indústria, o Brasil não tem como garantir empregos, salários, aposentadorias e políticas públicas de bem-estar social para os mais de 210 milhões de habitantes de nosso país. Sem destruir o pacto das elites, sem abandonar o modus operandi da conciliação e da transição pelo alto, sem uma versão plebeia da revolução de 1930, continuaremos sendo um país em que boa parte da população é periodicamente lançada no desemprego, na fome, no desespero, sem o direito nem mesmo de ter acesso à moradia, água limpa, saneamento básico.

Marcos Napolitano – Esse é um desafio histórico muito grande, e que sofreu retrocesso nos últimos anos. A crise conjuntural de 2016, ao lado do déficit histórico – institucional e social – em relação aos direitos civis e direitos humanos, abriram espaço para aventureiros, ressentidos e autoritários de extrema direita. Mesmo com os avanços das políticas públicas que tivemos desde 1995, mas sobretudo entre 2003 e 2016, corrupção, fisiologismo político e desigualdade social crônica permaneceram como chagas nacionais.

Este quadro alimentou muitos ressentimentos em relação à política, sobretudo na classe média conservadora, seduzida pelo populismo autoritário da extrema direita, também apoiado por amplos setores da elite econômica. Estes segmentos perceberam que a crise de 2016 era a janela de oportunidades para destruir as políticas públicas de distribuição de renda e inclusão, e impor reformas econômicas antipopulares. Aliás, eles conseguiram boa parte dos seus objetivos, apesar da pandemia, que exigiu uma nova presença do Estado na vida social.

Portanto, o desafio para construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar – política e institucionalmente falando – o autoritarismo de extrema direita, que hoje é a grande ameaça à democracia. Inclusive à instável e incompleta democracia liberal que temos desde 1988.

O desafio para construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar o autoritarismo de extrema direita

Marcos Napolitano

Luiz Werneck Vianna – Primeiro de tudo, derrotar e deslocar esse regime estúpido e grosseiro que nos assola e, a partir daí, tentar reconstituir os nexos, os laços na sociedade no sentido de fortalecer e dar vida nova às instituições que têm sido tão importantes nessa hora de resistência democrática.

As lutas igualitárias virão daí, das instituições democráticas, da organização popular, do voto, da expressão da vida da sociedade democrática e livre. A igualdade vem daí; não vem por um decreto. É um processo, um acúmulo de forças, de uma sociedade como a brasileira que nasceu autoritária, sob o signo da escravidão e do latifúndio, e até hoje não se libertou desses estigmas e dessas presenças nefastas na nossa vida.

José de Souza Martins – Fazer desta hora de incerteza um momento de oportunidade para o desenvolvimento de uma autoconsciência social crítica, isto é, de superação da euforia sem raízes na realidade contraditória que nos faz cada vez mais muito menos do que somos, do que podemos ser e do que queremos ser. Do que é justo que sejamos.

IHU – Em 2022 celebraremos 200 anos da Independência. Quais são as expectativas para o próximo ano?

Flavio José Gomes Cabral – É um ano que coincide com a data celebrativa e de grandes eleições que vão movimentar o país. Será um momento conturbado, que já se mostra pelo que vemos agora. Serão momentos difíceis, de se recorrer a tribunais, de muitas brigas para poder ganhar as eleições. E tudo é muito complicado.

Também não sei se teremos programação governamental em comemoração aos 200 anos. Lembro que, quando jovem, acompanhei o auê, no governo Médici, dos 150 anos da Independência, com desfiles, inclusive trouxeram os restos mortais de D. Pedro para o Brasil, que desfilou por todos os estados até ser levado ao Ipiranga. Quer dizer, o Estado fez a festa, envolveu todo mundo num momento difícil que se vivia, em plena ditadura Médici. Assim, a festa era vista como um bálsamo. Então é um caminho de mão dupla, pois se por um lado se fica alegre, também se coloca muita coisa debaixo do tapete. Agora, temos praticamente os mesmos problemas.

Em outro sentido, o trabalho que a academia tem feito é bacana, e ainda precisamos avançar mais com a historiografia. Este é nosso trabalho de historiadores e historiadoras, avançar com a historiografia, estudar as independências nos estados, ver o que foi escrito. Estamos sempre fazendo revisões, mas é um campo que tem sido muito estudado, em que se avança muito. Gosto muito dessa área, é o que trabalho aqui desde Pernambuco. É um momento bacana para fazermos essas reflexões. Enfim, será um ano tenso e espero que possamos sair dessa sem grandes atropelos.

Valter Pomar – Minha expectativa é que haverá muitos conflitos e que vai triunfar quem tiver mais força nas ruas. Há uma crise no mundo, há uma crise em nosso país, crises múltiplas. E há no governo uma extrema direita, apoiada pelo partido militar e por outras forças reacionárias, grupos que já demonstraram não estar de brincadeira. Eles não pretendem perder a eleição e farão tudo para evitar isso, inclusive se necessário colocando em questão as próprias eleições.

Neste sentido, a luta pelo impeachment de Bolsonaro continua sendo fundamental, pois cada dia a mais deste cavernícola no governo é um dia a mais de conspiração contra o povo, contra a soberania, contra o desenvolvimento e contra as liberdades. As pesquisas mostram que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria. Mas as eleições não são hoje e a classe dominante possui muitas alternativas, desde apoiar Bolsonaro de novo, passando por forjar uma “terceira candidatura”, até mudar as regras do jogo, por exemplo via o tal semipresidencialismo.

Portanto, 2022 não será como 2002; e mesmo que tudo corra como desejamos, os problemas que enfrentaremos serão muito maiores do que os vividos entre 2003 e 2006. Logo, é preciso guarda alta, disposição de luta e clareza sobre o que está em jogo. Até porque, para os Estados Unidos é fundamental ter o Brasil como aliado na batalha que os gringos travam contra a China. Bolsonaro é parte do problema, mas nossos inimigos são muitos. Podemos triunfar, mas para isso é preciso saber que as eleições serão como uma guerra.

A depender do que acontecer, nosso bicentenário de Independência poderá significar um novo começo ou nosso atestado de óbito como coletividade nacional, caso a extrema direita ganhe as eleições, e tenhamos mais um mandato de terra arrasada e inapetência administrativa

Marcos Napolitano

Marcos Napolitano – Tenho esperanças de que as eleições possam mudar o quadro político atual. Mas não tenho tanta certeza disso. Há vários fatores que podem ajudar a extrema direita a ser reeleita: o antipetismo/antilulismo visceral (ainda muito forte entre eleitores da classe média), a dificuldade da esquerda petista e dos liberais em estabelecer coalizões eleitorais viáveis entre si (mesmo no segundo turno), a permanência de um núcleo social fidelizado da extrema direita que poderá criar factoides para tumultuar o ambiente político e disseminar fake news para iludir o eleitor.

A depender do que acontecer, nosso bicentenário de Independência poderá significar um novo começo ou nosso atestado de óbito como coletividade nacional, caso a extrema direita ganhe as eleições, e tenhamos mais um mandato de terra arrasada e inapetência administrativa. Hoje, eu não arriscaria um palpite do que vai acontecer, mas ao menos acho que o debate nacional será intenso. Tomara que seja esclarecedor e produtivo, mas eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso.

Luiz Werneck Vianna – É difícil saber. Prever, neste país, é muito difícil. Aliás, como se tem dito frequentemente, o passado aqui muda também a cada dia. Não dá para prever um passado que não se consegue reconstituir; está sempre sujeito a novas narrativas.

Eu não quero manifestar um otimismo, mas acho que já podemos dizer que a sociedade demonstrou – e vem demonstrando – uma forte capacidade de resistência ao ver as suas conquistas destruídas. Esse é o caminho que sinaliza para o futuro.