Igor Gielow

Folha de S. Paulo: Brasil sofre vácuo de lideranças, e polarização é ameaça, diz FHC

Para tucano, ataque de Jair Bolsonaro a repórter da Folha é inaceitável e ele deveria se comportar como presidente

Igor Gielow, da Folha de S. Paulo

O Brasil precisa de liderança, e o posto hoje está vago. A opinião é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que governou de 1995 a 2002.

Para ele, o comportamento de Jair Bolsonaro, que insultou a repórter da Folha Patrícia Campos Mello, foi "inaceitável". O atual titular do Planalto precisa se comportar como um presidente, avalia FHC.

Ele descarta risco institucional. Afirma, contudo, que "o alarme precisa ser dado" porque a polarização vigente no país ameaça a democracia —e aponta para a rejeição à corrupção e ao PT como ponto de partida do debate atual.

No seu campo político, de olho no Planalto em 2022, ele elogia o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) pela gestão e pela juventude (34 anos).

Sobre um protegido político seu, Luciano Huck, ele disse que o apresentador da TV Globo precisa "se transformar num líder político", porque hoje "conhece o caldeirão" [referência ao nome de seu programa e ao contato com a população em quadros da atração]. Já o governador João Doria (PSDB-SP) "conhece o poder".

O tucano, 88, elogiou os presidentes da Câmara (Rodrigo Maia, DEM-RJ) e do Senado (Davi Alcolumbre, DEM-AP). Ele falou no fim da tarde de quarta (19), na Fundação FHC, no centro paulistano.

Como o sr. vê o clima político do país?

O risco é a polarização. Você não pode deixar que a polarização afete o jogo democrático, que supõe a diferença. É preciso que algumas pessoas que têm responsabilidade institucional, como foi o caso dos presidentes da Câmara e do Senado, manifestem sua estranheza.

Eu sou bastante cuidadoso, sobretudo no exterior, porque fui presidente e sei que as coisas são difíceis. Mas está chegando um momento em que os que são responsáveis pelas chefias do aparelho institucional se comportem institucionalmente. Quem tem função presidencial tem de se comportar como tal. Eu sei que às vezes você fala por falar.

No episódio da repórter da Folha, o limite foi ultrapassado, não?

Aí a coisa passou para outro plano. É inaceitável, não tem cabimento você fazer referências assim a qualquer mulher, pelo que apareceu na mídia. Não acho que haja risco institucional, não sou alarmista. Acho apenas que é preciso ter um certo cuidado. Vamos pegar uma pessoa que me deu muita dor de cabeça política, o Lula. Ele agiu institucionalmente no cargo —no que diz respeito às questões pelas quais ele foi preso.

Nós sentimos o gostinho da liberdade. Só quem viveu com censura, como eu vivi, sabe. Isso acabou. Você não pode atacar todo dia a mídia. Eu sei que a mídia exagera também, talvez até seja sua função.

Quem tem poder político não pode utilizá-lo contra isso. Pode reclamar, mas não pode usar sua força para coibir. Não vai dar certo, vai abrir espaço para o regime que não se quer.

Mas o sr. vê risco disso?

A democracia é uma planta tenra, não pode dar de barato que não vai virar outra coisa. Temos de dizer: "Cuidado, hein? Não passe desse ponto, senão passa". O alerta tem de ser dado, sem alarmismo. Quem tem poder não pode exagerar. Você tem de se autocontrolar.

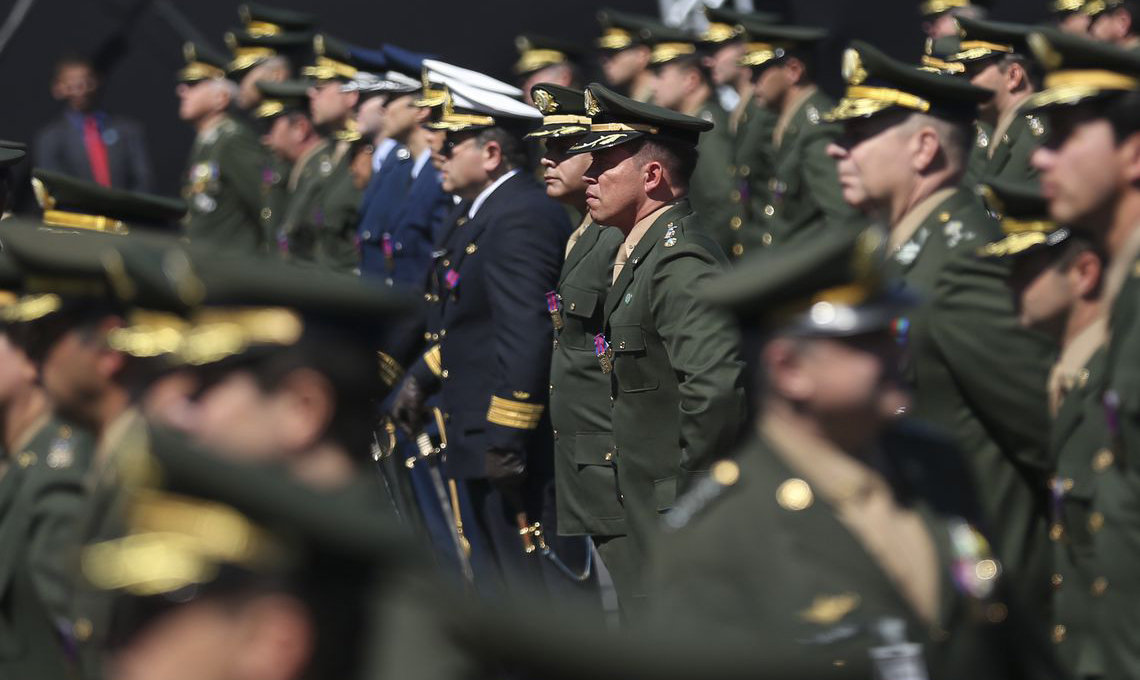

Como vê a renovada militarização do governo?

Eu não tenho nenhuma versão negativa das Forças Armadas, nem poderia ter. Meu pai era general, meu avô foi marechal.

Quando vejo os generais nomeados, tudo bem, é preciso ver como é a pessoa, se funciona ou não funciona. Agora, tem limite para tudo. Tem de haver um certo equilíbrio que, quando é rompido, as prejudicadas são as Forças Armadas. Você não pode confundi-las com o poder político.

Governadores escrevem carta contra o presidente, Maia bate-boca com o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o Congresso toca a agenda mais positiva. Como o sr. vê isso?

Veja as reformas. O Parlamento assumiu a primazia, o que leva a crer que uma parte do Executivo não assumiu como tarefa sua fazer passar.

Isso é inegável. O Brasil não é uma República parlamentarista, o povo rejeitou isso. Num regime presidencialista, a iniciativa é do Executivo, o Parlamento não pode substituir, pode suprir lacunas.

E levar adiante as reformas não significa só mandar a reforma. Tem de falar com os parlamentares e tem de convencer a nação sobre a necessidade delas.

Como o sr. vê a atuação do Paulo Guedes? Em todo governo há um ministério cujo titular é mais capaz de liderar. Eu não conheço o Guedes, mas sou favorável à reforma da Previdência, tentei fazer uma também. Está faltando falar com o país. Quando o presidente não tem interesse ou qualidade, o ministro precisa falar.

Sim, mas aí o ministro falou que as domésticas não deveriam ir tanto à Disneylândia.

Ele não tem experiência política.

Isso não trai um espírito da certa elite brasileira?

É algo cultural. Nos Estados Unidos, eles conseguiram acreditar na Constituição, em que todos são iguais perante a lei. Aqui não é bem assim. As pessoas não se sentem iguais. Todos nós temos, em graus diferentes, impulsos que não são democráticos, que não são de igualdade.

Não deveria ser assim. Então, acho que essas expressões contra mulheres, contra pobres, vêm daí, de um desprezo de classe que é incompatível com a regra democrática.

Fala-se muito em uma extensão do mandato do Rodrigo Maia, por exemplo, vamos mudar a Constituição.

Não acho que seja solução, nem creio que ele aceite isso. Tem de respeitar as regras. Se você as desrespeita no Congresso, vai começar a desrespeitar no Executivo.

O sr. promoveu mudança em 1997, com a adoção da reeleição. Não é contraditório? É diferente agora?

Veja, eu sempre fui favorável a um mandato maior. Nós não discutimos na Constituinte, e quatro anos não é nada para alguém governar. É melhor ter uma reeleição. Mas você não pode ser favorável à permanência. Tem limite.

O tumulto político segue até a eleição de 2022?

Depois da eleição municipal de outubro, tudo vai girar em torno da expectativa de futuro. Apesar das instituições, elas não funcionam sem lideranças. É preciso ter pessoas. Você não leva o eleitorado a votar pelo que você fez, mas sim pelo que você pode fazer. Alguém vai encarnar esse futuro. Pode ser o próprio Bolsonaro, com a permanência da polarização. Eu não gostaria.

Quem é o tal centro? Huck, Doria e Eduardo Leite?

Eu vejo o Eduardo Leite positivamente porque ele faz um bom governo e é jovem. Eu vou fazer 90 anos no ano que vem, é preciso passar o bastão.

Veja os movimentos de renovação da política, eles não estão nos partidos. Mas não basta ser jovem. O que eu vejo, em renovação, está por aí, neles [o trio acima]. Quem vai ser, vai depender do que vai acontecer.

E o ar está sulfuroso, a polarização de 2018 ainda está presente.

Exatamente, ela vem de trás. A polarização vem da oposição ao PT, é isso. Corrupção e PT. Aí você vem imaginar que tem comunismo no mundo? Isso é ridículo, é anacrônico, para dizer o mínimo.

E o Huck? Ele se colocou, não?

Ele se colocou um pouco mais. Mas o Huck por enquanto é uma celebridade. Ele está se transformando num líder político. Vai ter que se transformar se quiser ser presidente, vai ter de passar por essa etapa. Pode? Pode.

E o Doria?

Ele tem, digamos, virtudes diferentes. O Huck conhece o caldeirão. O João conhece o poder. É difícil saber o que vamos precisar mais daqui a um ano e meio, o que vai sensibilizar mais o povo. Será a capacidade de conhecer o Estado e trabalhar com as forças organizadas ou será a erupção de um sentimento coletivo? Eu não sei. Idealmente, todos deveriam se unir.

Parece difícil.

É difícil. E é indiscutível que o presidente tem força, a hipótese de reeleição precisa sempre ser considerada. Ele já se elegeu e a polarização rende para quem está polarizando. Ela é ruim para o país e para a democracia, mas rende voto.

Em 1995, o sr. enfrentou aquela greve dos petroleiros. Eles estão parados de novo. O sr. faz algum paralelo de pressão, vê a possibilidade de outras agitações sociais?

Essa é a principal questão do mundo, a crise das instituições. A explosão moderna se dá não só nas relações formais de classes, há curtos-circuitos em qualquer coisa.

Eu me lembro que encontrei por acaso o ministro Eliseu Padilha [Casa Civil de Michel Temer] durante a greve dos caminhoneiros de 2018 e ele não tinha com quem conversar. Não havia líder, partido, sindicato. Isso obriga a liderança de pessoas, que falem com a nação. Pode acontecer de novo? Pode.

Os protestos de 2013 tiraram algo dessa pressão, não?

Sim, mas mostraram a possibilidade. Não sei quando vai estourar de novo ou em que setor. Há um mal-estar, insegurança, basta ver o desemprego. As pessoas se sentem inseguras, precisam de liderança. Não quero ser injusto com quem exerce a liderança, é difícil.

A liderança também se impõe pela situação, como ocorreu quando Winston Churchill virou premiê britânico no começo da Segunda Guerra Mundial. O posto de líder no Brasil está vago?

Acho que sim. Há alguns candidatos.

O Brasil é um país muito diverso, é difícil você exercer influência. Estamos em um momento em que é preciso construir pontes. É mais difícil do que saltar no vazio. E estamos construindo muralhas.

Igor Gielow: Elite militar brasileira vê França como ameaça nos próximos 20 anos

Minuta secreta vê guerra pela Amazônia, base americana, ação chinesa e até terror no Rock in Rio

A França, com sua renovada defesa da internacionalização da Amazônia, tomou o centro das preocupações da elite militar brasileira como principal fonte de ameaça estratégica para o país nos próximos 20 anos.

A visão foi colhida pelo Ministério da Defesa com 500 entrevistados em 11 reuniões no segundo semestre de 2019.

Trata-se da minuta sigilosa "Cenários de Defesa 2040", à qual a Folha teve acesso. Ela ajuda a embasar a revisão em curso da Estratégia Nacional de Defesa, a ser enviada ao Congresso até junho.

Suas visões poderão ou não ser acatadas pela pasta, mas traduzem um sentimento médio entre o oficialato —as reuniões ocorreram em comandos militares, organizadas pela Escola Superior de Guerra.

A pasta diz que falou com pessoas do "âmbito interno e externo". Segundo envolvidos no processo, militares são a maioria absoluta dos ouvidos.

O texto de 45 páginas traz considerações geopolíticas realistas e hipóteses algo delirantes. Ali, há a previsão da instalação de bases americanas no Brasil, guerras e até o ataque com um coronavírus contra o Rock in Rio de 2039.

Os cenários gerais são quatro: alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos com ou sem restrições orçamentárias para defesa, e relacionamento global do país, também em versões verbas fartas ou exíguas.

A única ameaça constante em todas as hipóteses é a França, reflexo do embate entre Bolsonaro e o presidente Emmanuel Macron no segundo semestre de 2019, quando o francês sugeriu a internacionalização da Amazônia ante a crise dos incêndios na região.

A floresta está no coração do pensamento militar local. O livro "Aspectos Geográficos Sul-Americanos" (1931), do capitão do Exército Mário Travassos (1891-1973), consolidou a geopolítica do "integrar para não entregar" dos quartéis.

Segundo um dos cenários descritos, em 2035 Paris "formalizou pedido de intervenção das Nações Unidas na Região Ianomâmi, anunciando o seu irrestrito apoio ao movimento de emancipação daquele povo indígena" e, dois anos depois, "mobilizou um grande efetivo suas forças armadas, posicionando-os na Guiana Francesa".

O texto se furta a dizer o que aconteceria se os países fossem às vias de fato, contudo. Nos anos 1960, os países se estranharam numa questão pesqueira, a chamada Guerra da Lagosta.

A minuta ignora que a França é a principal parceira militar do Brasil, com quem tem um amplo acordo para produção de submarinos e helicópteros.

O atual espectro da região, a ditadura chavista da Venezuela, recebe tratamento diverso. Em uma simulação realista, o país aproveita os mísseis balísticos que recebeu da Rússia e da China e invade a vizinha República da Guiana (antiga Guiana Britânica) atrás de territórios que disputa.

A briga desanda para Roraima, o que obriga a entrada do Brasil no conflito —o desfecho não é dado, mas aparentemente somos salvos pelo "escudo antimíssil, sistema desenvolvido pelo Brasil, com apoio israelense e material norte-americano".

Já em outros cenários, há uma pacificação da crise venezuelana, com ou sem os brasileiros na equação. A índole pacífica do Brasil, que não se envolve em conflitos na região desde a Guerra do Paraguai (1865-70), só é mantida em um dos quatro cenários, aquele no qual falta orçamento e o país busca equidistância dos EUA e da China.

Nos demais, além dos embates com franceses e venezuelanos, é antevista uma intervenção militar brasileira em Santa Cruz de la Sierra após o governo da Bolívia expulsar fazendeiros brasileiros.

A continuada crise da Argentina é vista como superada no documento, mas o antigo adversário geopolítico do Brasil não é visto como ameaça exceto quando tenta instalar uma base militar chinesa em seu território em 2034. Brasília demove Buenos Aires da ideia diplomaticamente.

Por outro lado, o Itamaraty é visto como mediador de guerras entre Bolívia e Chile e entre Colômbia e Venezuela.

Num registro mais concreto, a questão dos crimes transnacionais ligados ao tráfico de drogas está presente nas preocupações, assim como a militarização do Atlântico Sul.

Aqui, avanço chinês na área com a ampliação de sua instalação na Namíbia e a previsão do estabelecimento da maior força do Hemisfério Sul na forma de uma base da Otan (aliança militar ocidental) em São Tomé e Príncipe não são hipóteses irrealistas.

A dicotomia de um mundo em que a China ascendente desafia os EUA é onipresente. Pequim já tem forte presença econômica no Brasil e vizinhos. Mas o fato de estarmos próximos da maior potência militar do mundo leva à sua preponderância natural.

Mas o texto deixa claro que isso foi reforçado pelo "alinhamento iniciado em 2019" pelo governo de Jair Bolsonaro.

Isso é descrito como uma vantagem competitiva para os militares no caso de haver orçamento farto. Aí, é vista a compra de um porta-aviões com sete navios de escolta para a sonhada 2ª Esquadra, baseada no Maranhão.

Curiosamente, o texto diz que será possível "modernizar a frota de aviões de patrulha" com a aquisição de oito modelos P-3 Orion em 2029 —o avião já é ultrapassado hoje.

Já o submarino nuclear brasileiro poderia estar operacional em 2035, e um segundo talvez fosse lançado ao mar, nessa visão muito otimista.

Ao mesmo tempo, no caso de os brasileiros estarem sob estiagem econômica, a instalação de bases americanas no país e em vizinhos é prevista, assim como o "fortalecimento da Quarta Frota" da Marinha dos EUA, que cobre a região.

A questão econômica permeia o texto e reflete demandas usuais dos militares. O orçamento de 2020, na casa dos R$ 80 bilhões, é o menor em 15 anos, e aproximadamente 80% do valor vai para pessoal.

Bolsonaro, capitão do Exército reformado, preservou contudo programas específicos, encaminhou uma reforma de carreira há muito desejada pelos militares e faz gestos à categoria. Nesta sexta (7), será recriada a 6ª Divisão do Exército, seis anos após ser fechada.

Não são elaborados no texto riscos terroristas de adversários dos EUA no Brasil, cortesia de tal alinhamento.

Quando o texto se dá a fazer leituras políticas, há platitudes: governos estáveis com economia em ordem permitem avançar iniciativas militares, do contrário as Forças Armadas são usadas para conter crises na área da segurança.

Duas curiosidades ecoam discursos bolsonaristas. O voto impresso é visto como tão decisivo quanto o distrital para melhorar a política.

E, num cenário, dois ministros do Supremo são presos por corrupção, resultado de reformas do Código Penal sob o "governo Maria Fernanda", daqui a 15 anos. Já o Ministério da Segurança Pública, objeto de polêmica há duas semanas, seria recriado só após crise em 2031.

Há saborosos voos de imaginação. Num deles, a pujança brasileira leva à irritação de ultranacionalistas do Sudeste Asiático, que espalha, o coronavírus que provoca a Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) durante a edição do Rock in Rio 19 anos à frente.

Noutro, um terrorista envia o bacilo antraz em cartas para o ministro da Defesa em 2039, como ocorreu nos EUA após o 11 de Setembro de 2001. Cartas físicas daqui a quase 20 anos não sugerem um exercício arguto de futurologia.

Ainda na linha de paranoia ambiental, "atentado terrorista do grupo ambientalista Nature, realizado em Belém em 2037 contra a empresa norueguesa que explora alumínio na região, levou à morte de dezenas de brasileiros".

No Brasil, historicamente o Exército era o responsável por esse tipo de estudo. É a primeira vez que o Ministério da Defesa elabora algo nesta linha —em 2017, publicou cenários com afirmações gerais e abordagem mais científica.

A minuta não especifica métodos. "O arranjo metodológico para composição de um texto flexível utilizou técnicas e métodos qualitativos", disse o ministério, em nota.

A Folha enviou o texto para o especialista Vinicius Mariano de Carvalho, professor no Brazil Institute e no Departamento de Estudos da Guerra do King´s College, de Londres.

Ele preferiu não comentar os cenários em si, mas apontou algumas dúvidas. "Seria relevante haver transparência acerca da metodologia aplicada e sobre que pesquisadores participaram. A leitura não parece trazer a perspectiva das três Forças de forma equilibrada. Sugere uma preponderância de uma voz", afirmou.

Igor Gielow: Bolsonaro imita Tony Blair e insiste em ser o 'poodle de Trump'

No caso do Irã, alinhamento imediato ao americano é novamente alvo de resistência

Nos primeiros de seus dez anos como primeiro-ministro britânico, Tony Blair era o xodó da centro-esquerda mundial. Expoente da tal Terceira Via, personificava um novo político, gente boa, nem tão socialista, nem tão conservador.

Apesar do oba-oba e de sua inconsistência, no poder Blair deixou algum legado, como o acordo de paz na Irlanda do Norte. Em 2007, ao renunciar, carregava contudo o epíteto de poodle de George W. Bush.

A imagem de cachorrinho dócil do presidente americano decorria de seu apoio automático à guerra ilegal que derrubou o desprezível Saddam Hussein no Iraque, em 2003.

Tal subserviência foi o erro central de seu mandato, punido por um eleitorado que soube identificá-lo como tal.

Jair Bolsonaro tem se esforçado para macaquear Blair com seu amor, “hétero, claro”, por Donald Trump. Quando se considera que o atual líder republicano dos EUA faz a gestão Bush parecer racional, temos a noção do buraco em que o Brasil está metido na área.

Assim, não foi com surpresa que se viu o Itamaraty emitir uma nota endossando o assassinato do general Qassim Suleimani pelos americanos.

Qualquer um pode julgar o sangue nas mãos do militar iraniano, farto, mas isso precisa ser feito com mais responsabilidade se envolve relações internacionais que não dizem respeito a seus interesses diretos.

Na dúvida, vale a máxima do “Dicionário Oxford de Política”: “Aquele que é terrorista para um é guerreiro da liberdade para outro”. É hipócrita? Sim, mas faz parte do equilíbrio desejável na prática política.

A nota é exemplar do comportamento da hidra da área externa, que tem o chanceler, um filho do presidente e um assessor obscuro como cabeças coroadas por um fanático radicado numa fazenda.

A depender deles, o Brasil teria participado de uma intervenção militar na Venezuela, mudado a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e aberto uma base americana por aqui.

Todas ideias que têm Trump como fiador. Em troca, nada de palpável e uma série de pequenas humilhações. Felizmente, em todos os casos houve instâncias racionais a sussurrar nos ouvidos presidenciais.

Aparentemente, o mesmo se dá agora, com a modulação retórica sugerida por militares que sabem o quão “soft” são os “targets” brasileiros e pelo agronegócio. O Irã é, afinal, o quarto maior comprador do setor que a cada dia se vê menos representado pelo presidente que ajudou a eleger.

Bolsonaro conta com a indiferença popular a temas externos para continuar sendo o poodle tropicalizado de Trump. O padrão terá mais três anos para ser testado, num mundo cada dia mais perigoso.

Igor Gielow: Maior derrota da Lava Jato mudará configuração política do país

Se condenação de Lula acabar sendo revista, aliados veem vantagem para Bolsonaro

Ainda é preciso saber o tamanho do estrago que a decisão do Supremo Tribunal Federal fará na prática sobre condenações da Operação Lava Jato, algo que será definido na modulação do julgamento da tarde desta quinta (26).

Mas uma coisa parece inexorável: salvo uma excepcional reação nas ruas do país em favor da Lava Jato, algo que as últimas manifestações indicaram ser improvável, a ação judicial e policial que mudou a paisagem política do Brasil recebeu seu maior golpe e dificilmente recuperará o ímpeto original.

Isso não significa que não haverá novas fases, com camburões e cenas midiáticas a que os brasileiros se acostumaram desde 2014. Em outras ocasiões, os integrantes da Lava Jato se mostraram diligentes em mostrar força dado o apoio com que contavam no imaginário popular.

Mas o Supremo colocou um freio no voluntarismo, de resto já bastante esvaziado, da turma de procuradores, policiais e juízes curitibanos. Haverá choro e ranger de dentes, mas talvez só isso.

A partir daqui, ainda sob o impacto das revelações do modus operandi da força-tarefa pelos vazamentos do The Intercept, o escrutínio sobre todos os procedimentos tenderá a ser redobrado. Se outros julgamentos acabarem sendo anulados e refeitos pelo tecnicismo encontrado em Brasília acerca dos delatores, muita energia será gasta antes de a operação retomar um norte.

Aqui fica a ressalva feita no começo do texto. A tal modulação vem sendo discutida com muito interesse nos meios jurídicos e políticos em Brasília porque, obviamente, ela determinará se Luiz Inácio Lula da Silva poderá deixar sua cela e voltar ao debate público.

Para vários atores, inclusive os militares que antes viam na soltura de Lula algo inaceitável, o petista na rua ou em casa é algo já "precificado", usando aqui o jargão do mercado financeiro.

Entre alguns aliados de Jair Bolsonaro (PSL), a hipótese já é vista até como boa: manterá um clima de flá-flu ainda mais acirrado, e a radicalização que o presidente vem abraçando nos últimos meses pode inclusive indicar uma preparação para essa realidade.

Mas isso ainda é muito hipotético, e Lula enfrentará outros julgamentos à frente. O mais importante, no momento, é o impacto que a decisão pode ter na configuração política do país.

Desde que a Lava Jato emergiu, a devastação que suas revelações provocaram estabeleceu uma nova régua para os políticos, que foram divididos entre culpados e inocentes, sem direito a zonas cinzentas. Isso foi determinante para a aniquilação do PT na eleição municipal de 2016 e um dos fatores centrais para a ascensão do bolsonarismo.

Daí a ironia óbvia, a de que o enterro da Lava Jato ocorra sob os olhares do mesmo Bolsonaro que tanto se apegou a ela como peça de campanha. Sergio Moro, seu combalido ministro da Justiça e símbolo da operação, tenderá a seguir como totem oco de uma época passada.

Naturalmente, os ganhos permanentes da Lava Jato estão colocados, e políticos redobram seus cuidados quando caem em tentação. Mas o esvaziamento simbólico da operação abre uma dúvida razoável sobre o que virá a seguir em termos de demanda do eleitorado.

Se os fichas limpas não mais serão as estrelas e a dita velha política ainda se arrasta após o terremoto que a abateu, o embate de 2020 que antecede o pleito presidencial de 2022 poderá trazer algum novo híbrido ao palco.

A alternativa, não desprezível, é a consolidação de uma dicotomia entre PT/esquerda e o bolsonarismo, o que sugere um pesadelo para as siglas e lideranças centristas.

Igor Gielow: Bolsonaro joga para a plateia e dobra aposta contra críticos na ONU

Presidente pega Raoni para Cristo, e faz discurso coerente com sua fase radical

Com um discurso autocentrado e coerente com sua fase de radicalização, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deixou a pé aqueles que apostavam na oportunidade de ver o brasileiro apresentar-se como um líder mais racional e conciliador na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Ao contrário, Bolsonaro novamente dobrou sua aposta contra os críticos. E o fez no melhor estilo que o consagrou nas urnas, trazendo a exótica amálgama moldada pelos discípulos do escritor Olavo de Carvalho em seu governo, o filho Eduardo Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo à frente.

Como sugeriam as postagens no Twitter de Eduardo, que age como chanceler de fato enquanto espera sua indicação formal à embaixada brasileira em Washington, o presidente resolveu falar o que considera sua versão da verdade. Neste ponto, Bolsonaro pode ser acusado de várias coisas, menos de incoerência.

Apanharam Cuba, Venezuela e o Foro de São Paulo, e só faltaram as famosas mamadeiras atribuídas ao PT na campanha eleitoral. Itens caros ao olavismo, como a crítica ao "materialismo ideológico", estiveram presentes. A única sugestão de inserção internacional colocada veio na forma da defesa de cristãos e outros religiosos perseguidos pelo mundo, de resto uma realidade com exposição limitada de seu escopo.

Também houve a admoestação da ONU em si, que não estaria cumprindo seu papel de fórum de iguais. Donald Trump não falaria melhor. Usualmente, discursos de presidentes brasileiros na abertura da Assembleia Geral são pontuados por defesas de políticas internas, mas num contexto maior.

Em sua fala, Bolsonaro foi de dentro para fora, falando de um suposto "novo Brasil" que representa e até da facada que levou na campanha, não sem os acenos diversos a seu núcleo de apoio evangélico, com referência à Bíblia e a Deus.

Seu discurso só se tornou internacional, tomando aí o centro de toda a fala, quando defendeu as posições brasileiras ante as críticas feitas por diversos países à sua política de manejo da Amazônia, foco dos maiores embates externos de sua gestão.

A temática ambiental só faz crescer nesses fóruns: em 2003, em seu discurso de estreia na ONU, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mal o citou, enquanto Dilma fez uma referência algo maior, para vermos então Michel Temer (MDB) em 2016 falar mais amplamente.

Bolsonaro operou um grande "outro lado" com o olhar acusatório, grande agressividade contra um não nomeado Emmanuel Macron e loas ao seu ídolo, Trump.

Pegou Raoni para Cristo, dizendo que o cacique é instrumento ingênuo de políticos gringos. Não é uma crítica totalmente vazia no conteúdo, bastando lembrar o apadrinhamento do indígena por gerações de idealistas como o músico Sting ou por ecologistas de ocasião, como o atual presidente francês.

Mas o próprio Bolsonaro tratou de trazer o seu totem "nativo", para ficar em suas palavras, a índia Ysani Kalapalo. Desde que Sacheen Littlefeather subiu à tribuna do Oscar para rejeitar a estatueta de melhor ator em nome de Marlon Brando pelo "Poderoso Chefão" em 1973, não se via tal terceirização para uma audiência global.

A barragem contra a hipocrisia dos países desenvolvidos é em boa parte justificável, mas o tom dificilmente ganhará aliados à causa bolsonarista. A ideia de internacionalização da Amazônia é algo bastante arraigado em países europeus.

Bolsonaro prometeu conservar a floresta, mas ninguém irá acreditar, não menos pelos seus repetidos ataques à estrutura de monitoramento e combate à devastação amazônica. A paranoia acerca de interesses no precioso nióbio e outros bens, esteio da ideologia militar sobre o tema, não terá ressonância fora. De resto, a mídia, nacional e internacional, foi largamente acusada de repetir mentiras ambientais.

A claque bolsonarista vai vibrar, e o presidente mantém assim a trajetória de radicalização de discurso e isolamento que adotou após a aprovação da reforma da Previdência pela Câmara. A menção elogiosa a Sergio Moro é parte da dinâmica morde-e-assopra que estabeleceu com seu ministro estrela, e um recado para o Supremo Tribunal Federal, que analisará nesta quarta (25) entendimentos capazes de reverter sentenças da Operação Lava Jato.

O belicismo também obscureceu a parte econômica do discurso, ao falar sobre acordos comerciais e liberalização interna. Previsivelmente, a defesa da democracia, direitos humanos e liberdade de imprensa foi reduzida a uma citação, enquanto a ditadura de 1964 ganhou um elogio inédito em tal palanque.

Em resumo, Bolsonaro foi Bolsonaro. Isso pega bem junto aos seus 12% de fiéis ainda irredutíveis, segundo o Datafolha, e também para algumas fatias do eleitorado que o apoiou em 2018. Para investidores estrangeiros e governos preocupados com a sua imagem ao negociar com países liderados por figuras abrasivas, a reação tende a ser outra.