Guerra

Brasil não deve despertar velhos ressentimentos dos paraguaios

Funcionário da Abin revela que a agência fez invasões de hacker a sistemas do Congresso, da Presidência e de autoridades do Paraguai envolvidas nas negociações de Itaipu

Luiz Carlos Azedo/Correio Braziliense

Segundo volume da coleção Plenos Pecados, da Editora Objetiva, Xadrez, Truco e Outras Guerras, do escritor José Roberto Torero, é inspirado na Guerra do Paraguai (1865-1870), o maior conflito armado em que o Brasil esteve envolvido no continente. Os demais livros, sem spoiler, são Mal Secreto, de Zuenir Ventura (Inveja); O Clube dos Anjos, de Luís Fernando Verissimo (Gula); A Casa dos Budas Ditosos, de João Ubaldo Ribeiro (Luxúria); Canoas e Marolas, de João Gilberto Noll (Preguiça); Terapia, de Ariel Dorfman (Avareza); e Voo da Rainha, de Tomás Eloy Martínez (Soberba).

O livro de Torero é uma sátira meio macabra envolvendo pessoas em conflitos durante a Guerra do Paraguai. Seu pecado capital é a ira. O livro narra de forma ficcional a implacável perseguição ao Mariscal (marechal) Francisco Solano López, o ditador do Paraguai, de mando do príncipe francês Gastão de Orléans, o Conde d’Eu, capitão de cavalaria na Guerra Hispano-Marroquina e comandante-chefe do exército imperial na Guerra do Paraguai, casado com a Princesa Isabel, a herdeira do trono brasileiro. O trauma dessa guerra até hoje alimenta ressentimentos dos paraguaios. Morreram 90% dos homens acima de 20 anos do Paraguai.

Nesta terça-feira, o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes, para cobrar explicações sobre o suposto monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a sistemas do governo paraguaio. Em depoimento à Polícia Federal, um funcionário da Abin informou que a atual gestão da agência teria mantido operações de invasão hacker a sistemas do governo do Paraguai e de autoridades envolvidas nas negociações da usina de Itaipu.

A denúncia é mais uma dor de cabeça para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois o governo está em fase de negociações com o Paraguai sobre o Anexo C do acordo de construção da usina de Itaipu, que define as condições de comercialização da energia gerada. O chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez, afirmou que as autoridades do país classificam o tema como “delicado” e disseram que o Brasil precisa explicar qual foi o resultado da interferência. O ministro de Indústria e Comércio, Javier Giménez García de Zúñiga, que negocia o acordo, afirmou que os debates sobre o tema estão suspensos até que a questão seja esclarecida.

A Polícia Federal investiga o vazamento de informações no âmbito do inquérito sobre a chamada “Abin paralela”, que teria utilizado ferramentas e serviços da agência para a prática de ações ilícitas. No depoimento, o funcionário da Abin afirmou que a atual gestão da agência manteve operações de invasão hacker a sistemas governamentais do país vizinho, inclusive do Congresso, da Presidência da República e de autoridades envolvidas nas negociações da usina de Itaipu.

A ação foi iniciada ainda no governo Jair Bolsonaro, mas continuou durante o governo Lula, com suposta autorização expressa do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Teria como objetivo obter dados sigilosos sobre valores em negociação no Anexo C do Tratado de Itaipu. Uma tremenda trapalhada.

O massacre

Solano López morreu na Batalha de Cerro Corá ou Aquidabanigui, a última da guerra, a 454km ao nordeste de Assunção. Os paraguaios tinham sido derrotados na Batalha de Campo Grande (16 de agosto de 1869), pelas tropas imperiais. O exército paraguaio estava, desde então, reduzido a uns 400 ou 500 combatentes, sobretudo velhos, adolescentes e crianças, famintos, esfarrapados e mal armados.

Em 26 de fevereiro de 1870, o general brasileiro José Antônio Correia da Câmara, no comando de mais de 2 mil homens bem armados e bem alimentados, seguiu em direção ao acampamento paraguaio de Cerro Corá. Na manhã de 1º de março, uma terça-feira, as forças imperiais atacaram em duas frentes. Em 15 minutos, a linha de resistência sucumbiu. Juan Francisco, o Panchito, filho de Solano López, de 15 anos, lutou de sabre na mão, até ser fulminado por tiro.

O presidente paraguaio fugiu a cavalo, acompanhado de três oficiais. A versão oficial conta que López acabou cercado por dois soldados e resistiu, empunhando seu espadim de cerimônia, sendo revidado com um golpe na cabeça. O cabo José Francisco Lacerda, de 22 anos, conhecido como Chico Diabo, transpassou López com a lança, de baixo para cima, atingindo a virilha direita e alcançando as entranhas. O que aconteceu depois tem várias versões, todas tendo o general Correia da Câmara no comando.

López morreu em combate ou foi executado? A hipótese de execução é corroborada pela profanação do seu cadáver, que teve sua orelha esquerda cortada, os dentes quebrados a coronhadas de fuzis, um dedo arrancado e um pedaço do couro cabeludo escalpelado, tudo seguido de um massacre da população civil. Somente em 4 de março, o Conde d’Eu foi informado da morte de Solano López; estava longe dos combates, a bordo de um navio.

A espada do López foi enviada por Correia da Câmara ao imperador D. Pedro II. O general presenteou o visconde de Rio Branco com a condecoração que López portava e ficou com o relógio do Mariscal, que a seguir doaria a um museu. Chico Diabo, o matador de López, tomou para si a faca de prata e ouro, com as iniciais FL (Francisco López).

O canhão “El Cristiano” (o cristão, em português), com 12 toneladas, que está exposto no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, foi feito com o metal dos sinos das igrejas de Assunção, onde ajudou a conter o avanço das tropas brasileiras por dois anos. Até hoje o Paraguai espera sua prometida devolução.

Fonte | Nas entrelinhas: todas as colunas no Blog do Azedo

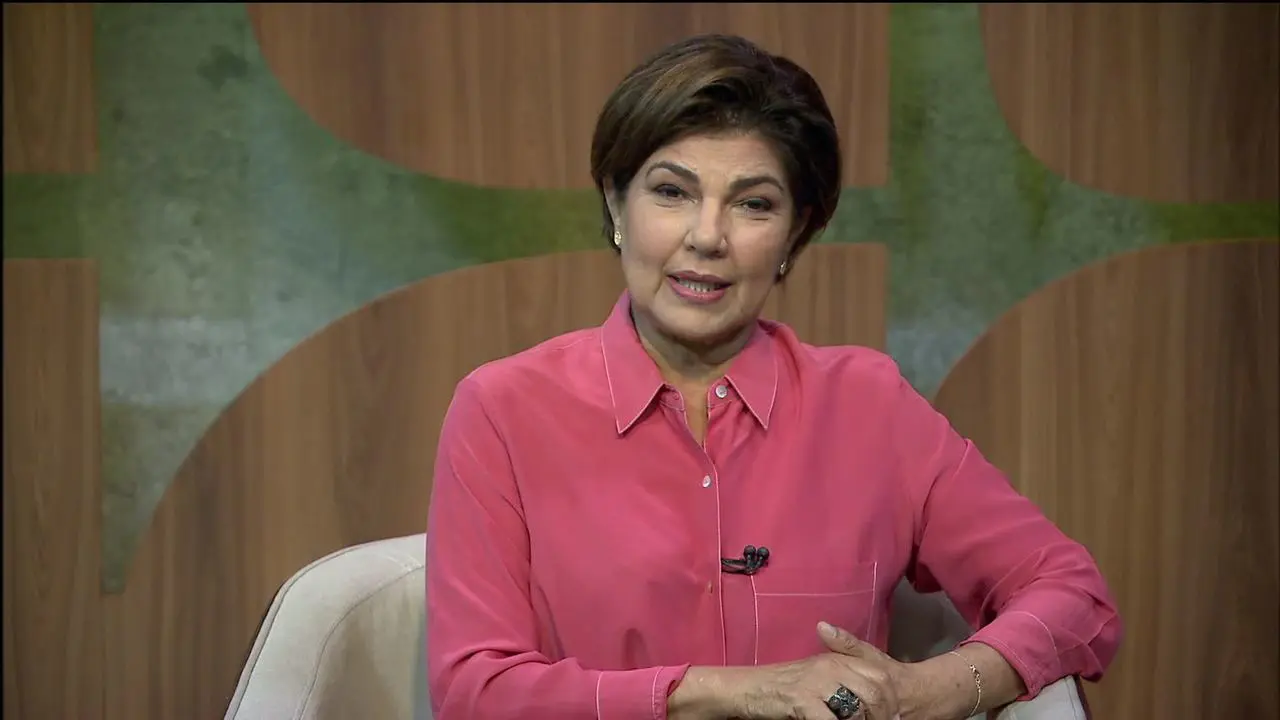

Luiz Carlos Azedo: Cristiana Lôbo cumpria rito, todos os dias, atrás de informação exclusiva

Como jornalista de política, estabeleceu paradigmas para o trabalho das mulheres no jornalismo político brasileiro

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

Acordei com maus pressentimentos e preocupado com o meu coração biônico. Atualizei o blog e corri para a farmácia para repor o estoque de medicamentos que me garantem uma vida quase normal, se é que um jornalista pode ter uma rotina dessa ordem. Tomei o remédio no café da manhã e só então liguei a tevê. Notícia terrível: Cristiana Lôbo havia morrido, vítima das complicações de uma pneumonia, fatal para quem já estava muito debilitada fisicamente por um câncer. Mesmo sabendo da gravidade de sua doença, não esperava que isso ocorresse. Ela era uma guerreira, cobriu a campanha presidencial de 2018 mesmo fazendo quimioterapia. Na última vez que havíamos nos falado, por telefone, estava otimista.

Cristiana Lôbo foi grande repórter de política, com muito mais quilometragem do que eu, apesar de cinco anos mais nova. Quando a conheci, estava fora das redações, assessorava o líder do governo Itamar Franco na Câmara, o então deputado federal Roberto Freire (Cidadania), meu amigo, e ela era colunista do jornal O Estado de S.Paulo. De certa forma, a convivência com Cristiana e outros jornalistas de sua geração, como Ilimar Franco, Tales Faria, Expedito Filho, Maria Lima, Teresa Cruvinel e Helena Chagas, nessa passagem pelo Congresso, influenciaram minha volta à reportagem política pelas mãos de Ali Kamel, no jornal O Globo. Por causa da família, não pude permanecer em Brasília e fui trabalhar na sucursal de São Paulo, mas mantive contato com os colegas de Brasília. O epicentro da cobertura das eleições presidenciais de 1994 se deslocara para a capital paulista.

Alguns anos depois, a convite de Josemar Gimenez, então diretor de redação do Correio, voltei para Brasília, iniciando a trajetória que me fez colunista de política. Desde então, passamos a ter uma convivência quase diária, nos corredores do Palácio do Planalto e nos salões e plenários do Congresso. Foram horas e horas de conversas com colegas e fontes nos “cafezinhos” dos dois plenários. Os repórteres de política de Brasília formam uma espécie de círculo de Fórmula 1, difícil de entrar e muito fácil de sair, no qual os profissionais circulam por diversos jornais ou passam a fazer parte da mobília de uma redação, como eu. Cristiana Lôbo era pole position da notícia. Gostava de “furo” de reportagem e não tinha preconceitos com as fontes, mas sabia filtrar como ninguém o fato entre as versões. Desculpem-me o trocadilho com o nome do programa que apresentava na Globo News.

Verdades e mentiras

“Ele meeente!” — quantas vezes ouvi esse comentário, ela rindo, depois de conversas e entrevistas, como a me advertir: tome cuidado com essas informações. Plugada nos bastidores de Brasília, gostava de trocar figurinhas com os colegas para avaliar a conjuntura e checar as informações. Era bem-humorada, se divertia com as idiossincrasias e trapalhadas dos políticos. Goianamente, contava “causos”, que, muitas vezes, iam parar na coluna de seu querido amigo Jorge Bastos Moreno, outro grande repórter.

Também fazia parte de um grupo de jornalistas que frequentava a casa do ex-deputado Heráclito Fortes, uma das melhores fontes do Congresso, mesmo sem mandato. Espirituoso e bem informado, o político piauense conseguia reunir políticos influentes e jornalistas para conversas sem chatices, em torno de frugal culinária nordestina. Quantas vezes Cristiana Lôbo saiu dos estúdios da Rede Globo direto para esses encontros, no qual a alta gastronomia era a notícia política.

“Azedo, vem comigo ao Palácio do Planalto, quem sabe lá tem notícia”. Cristiana cumpria um rito quase obrigatório todos os dias, um périplo pelos longos corredores da Câmara, do Senado e do Palácio do Planalto, atrás de uma informação exclusiva. Vez por outra, me chamava para acompanhá-la e conversar sobre a conjuntura política, dividindo o acesso às fontes, sem nenhuma preocupação com isso. Tinha plena consciência de sua vantagem estratégica, digamos assim, ao poder entrar no ar ao vivo na Globo, com o furo de reportagem, que seria a manchete de todos os jornais impressos no dia seguinte.

Às vezes, meu celular tocava: “Azedo, você estará em Brasília na sexta-feira? Gostaria que participasse do programa desta semana, gostei de sua coluna de hoje e pretendo tratar desse assunto”. Era Cristiana, generosa com os colegas, inclusive com os mais jovens. Valorizava as melhores coberturas, independentemente dos autores e seus veículos. Quando o assunto da semana era economia, chamava alguém que cobria o Ministério da Fazenda. A mesma coisa fazia se o centro das atenções era o meio ambiente, a educação ou a política externa.

Como jornalista de política, quebrou as barreiras do velho patriarcado e estabeleceu paradigmas para o trabalho das mulheres no jornalismo político brasileiro. Acolheu e aconselhou colegas mais novas, abriu-lhes espaços sem medo da concorrência. Assim, revelou em seu programa uma nova geração de comentaristas de política, como Andreia Sadi, Natuza Nery, Júlia Duailib e Ana Flor, que hoje brilham na Globo News. Meus sentimentos ao Murilo e aos seus filhos, Barbara e Gustavo, e aos demais parentes e amigos.

Luiz Carlos Azedo: Txai Suruí é a minha candidata ao Nobel da Paz de 2022

A jovem Walelasoetxeige Suruí tem apenas 24 anos e confirma a quebra do monopólio da política internacional de chefes de Estado, diplomatas e militares

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

Criado em 1901, o prêmio Nobel da Paz não foi capaz de impedir as duas grandes guerras mundiais do século passado, mas contribuiu muito para que a política internacional deixasse de ser monopólio dos chefes de Estado, diplomatas e militares, projetando personalidades que efetivamente contribuíram para que a paz se consolidasse como um valor universal. Ironicamente, seu criador, Alfred Nobel, era um industrial, inventor e fabricante de armamentos sueco. Por sua decisão, um comitê de cinco pessoas indicadas pelo Parlamento da Suécia anualmente escolhe aqueles que se destacaram por trabalhar pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela paz. Polêmico, nos últimos anos, o prêmio vem sendo destinado a pessoas que enfrentam situações limites em seus respectivos países, como os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov, nas Filipinas e na Rússia, respectivamente, os premiados de 2021.

A jovem Walelasoetxeige Suruí, mais conhecida como Txai Suruí, de 24 anos, filha de Almir Suruí, 47, líder dos Povos Suruí de Rondônia, confirma a quebra do monopólio da política internacional. Até então, era conhecida apenas por ambientalistas e outras jovens lideranças indígenas, mas encantou o mundo ao discursar em inglês na abertura da Conferência da Cúpula do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia, para uma plateia que reunia entre outros o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Foi a única brasileira a participar da abertura, num inevitável confronto de imagem e objetivos com o presidente Jair Bolsonaro, que gravou uma mensagem e foi passear pela Itália, desprestigiado. Tornou-se uma personalidade mundial na luta contra o aquecimento global. É minha candidata ao Nobel de 2022.

O veterano líder indígena Marcos Terena, um dos fundadores da Aliança dos Povos da Floresta, com Aírton Krenak e Chico Mendes, não se cansa de me falar que as jovens lideranças indígenas são a grande esperança, e que a causa indígena chegará a um outro patamar. “Nós agora temos índios doutores, médicos, advogados, antropólogos, biólogos, cineastas… São lideranças jovens que mantêm suas ligações com as aldeias e respeitam as lideranças mais velhas, somam os antigos saberes aos novos conhecimentos”. Terena foi o primeiro “índio piloto”, viveu os conflitos da tradução de identidade. Quando jovem, era chamado de “japonês” pelos colegas de escola e por seu próprio instrutor de voo. Mas a consciência indígena falou mais alto: “Indígena é potência de saberes. Seu conhecimento é a universidade do mundo”.

Aquecimento

A jovem Txai ainda está no último semestre do curso de direito, mas já atua no departamento jurídico da Associação de Defesa Etnoambiental (Kanindé), em Rondônia. Em Glasgow, na Escócia, enquanto a jovem ativista sueca Greta Thunberg criticava o blablablá sobre o clima dos líderes mundiais, Txai roubava a cena no plenário, ao falar da importância dos povos indígenas na proteção da Amazônia. Na hora, lembrei-me das conversas com Marcos Terena sobre esse encontro de gerações indígenas: “Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo”, disse Txai.

Os suruís de Rondônia são 2 mil indígenas, mas são articulados, combativos e plugados nas redes sociais. Ao discursar na COP26, Txai relembrou a morte do seu amigo Ari Uru-EU-Wau-Wau, jovem como ela, que trabalhava registrando e denunciando extrações ilegais de madeira dentro da aldeia onde morava. Segundo Txai, ele foi morto por defender a floresta. “Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis, vamos acabar com a poluição de promessas vazias e vamos lutar por um futuro e presente habitáveis”, defendeu. Na extensa pauta da COP26, o eixo da discussão é a necessidade de conter o aquecimento global.

Energia, empoderamento público e da juventude, natureza e uso da terra, ciência e inovação, transporte e cidades, regiões e espaços organizados estão sendo debatidos até o próximo dia 12, por cientistas, ativistas, autoridades governamentais, executivos de empresas da nova economia, mas, nesse debate, a Amazônia tem lugar de destaque. Cerca de 40 lideranças indígenas, de diversos países, estão participando do encontro. O mundo está descobrindo que eles são os verdadeiros guardiões da floresta e têm um papel de destaque na solução dos problemas ambientais. Oficialmente, o Brasil está representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que apresentou uma nova meta climática, com redução de 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2030.

Luiz Carlos Azedo: A crise da social-democracia

No Brasil, sob forte influência das ideias positivistas, que aqui sempre muito foram heterodoxas, nunca houve uma tradição social-democrata propriamente dita

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

O título da coluna nos remete ao começo de tudo. A social-democracia tem sua origem no século 19, como resultado de um movimento político associado aos sindicatos operários e a ideias marxistas. A sua ascensão ao poder se deu em 1910, na Alemanha, após 20 anos de lutas vigorosas, que garantiram conquistas políticas, como o amplo direito de voto, a liberdade de expressão, de imprensa e de organização, e sociais, como a redução do horário de trabalho, contratos coletivos, educação básica, assistência médica e previdência, na onda da segunda revolução industrial.

Com quase 1 milhão de filiados, a Social-Democracia chegou ao poder ao obter 30% dos votos, tornando-se o principal partido do parlamento alemão, com uma liderança que reunia líderes operários e grandes intelectuais. A Revolução Russa de 1905 e a Revolução Mexicana (1910), além do prestígio de socialistas na França e trabalhistas na Inglaterra, transformaram a Segunda Internacional (a primeira teve vida efêmera) no mais vigoroso movimento político do começo do século XX. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e isso pôs tudo a perder, porque os social-democratas alemães e trabalhistas apoiaram a guerra

O nacionalismo implodiu a Segunda Internacional. Na Rússia, o líder bolchevique Vladimir Lênin agarrou a bandeira da paz com as duas mãos e tomou o poder, criando a Internacional Comunista. Após a II Guerra Mundial, a social-democracia voltou ao poder em vários países da Europa Ocidental, enquanto os comunistas, apoiados ampliaram seu poder para o chamado Leste europeu, até o colapso da União Soviética, além da China, de Cuba e do Vietnã, onde permanecem no poder.

No Brasil, sob forte influência das ideias positivistas, que aqui sempre foram heterodoxas, nunca houve uma tradição social-democrata propriamente dita. O Partido Comunista, fundado por Astrojildo Pereira em 1922, foi obra de nove anarquistas. O Partido Socialista criado por tenentistas, em apoio a Getúlio Vargas, em 1932, fracassou, por razões óbvias. Somente 1947, sob a liderança de João Mangabeira, viria a ser criado o Partido Socialista Brasileiro, por políticos e intelectuais da chamada Esquerda Democrática.

O PSB se contrapunha aos comunistas, liderados por Luís Carlos Prestes, e aos dois partidos criados por Getúlio Vargas em 1945, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), formado por políticos e líderes ligados aos sindicatos oficiais, e o Partido Social Democrático, constituído por antigos interventores do governo Vargas. Como se vê, nada a ver com a social-democracia, que emergia da II Guerra mundial como uma força política importante em vários países da Europa, que aceitava o capitalismo e atuava para mitigar seus efeitos considerados perversos.

Quem é quem?

A Internacional Socialista defende as liberdades civis, os direitos de propriedade e a democracia representativa, na qual os cidadãos escolhem os rumos do governo por meio de eleições regulares com partidos políticos que competem entre si. Na economia, as teorias do economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946) lhe caíram como uma luva, mas foram progressivamente mitigadas por ideias social-liberais. No Brasil, com a reforma partidária de 1979, antes mesmo da redemocratização, houve uma corrida para representar a social-democracia por aqui.

Quem chegou primeiro foi o trabalhista Leonel Brizola, graças às ligações com o líder socialista português Mario Soares, que patrocinou a entrada do PDT na organização internacional, deixando o ex-governador Miguel Arraes e o PSB a verem navios. Entretanto, após a vitória eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Internacional Socialista realizou em São Paulo, em 2003, o seu 22º congresso, o que foi uma espécie de reconhecimento do PT como uma força social-democrata. Recentemente, Lula foi a estrela do Congresso do Partido Socialista-Operário Espanhol, liderado por Pedro Sanchez.

Aquela reunião, porém, fora esvaziada: o alemão, Gerhard Schröder (social-democrata); o britânico, Tony Blair (trabalhista; e o sueco, Göran Persson (social-democrata), todos então no poder, se identificavam muito mais com o PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como o Brasil é um país de ideias fora de lugar, como já disse Roberto Schwarz, ao mostrar como as ideias liberais foram solapadas pela realidade de um país escravocrata e socialmente atrasado, o ideário social-democrata, mesmo enviesado, continua sendo disputado por diferentes partidos. De certa forma, as prévias do PSDB, com a disputa entre os governadores João Doria, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, dois políticos liberais, são mais um lance desse tortuoso caminho das ideais políticas no Brasil.

EUA liberam documentos sigilosos sobre o 11 de setembro

Famílias e associações de vítimas pressionaram governo por documentos

Aakriti Bhalla e Mark Hosenball / Reuters / Agência Brasil

O Bureau Federal de Inteligência dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês) divulgou no sábado (11) o primeiro documento relacionado à investigação dos ataques de 11 de setembro de 2001 e às alegações de apoio do governo saudita aos sequestradores, após uma ordem executiva do presidente norte-americano, Joe Biden.

Parentes das vítimas haviam pedido a Biden que não comparecesse aos eventos memoriais para marcar o 20º aniversário no sábado caso ele não divulgasse os documentos que eles afirmam que mostram que autoridades da Arábia Saudita apoiaram os atentados.

O documento de 16 páginas parcialmente editado e divulgado pelo FBI expôs contatos entre os sequestradores e associados sauditas, mas nenhuma evidência de que o governo em Riade foi cúmplice dos ataques, que mataram quase três mil pessoas.

A Arábia Saudita afirma que não teve nenhum papel nos ataques. A embaixada saudita em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentários feito pela agência de notícias Reuters, enviado na noite de sábado.

Em um comunicado divulgado em 8 de setembro, a embaixada disse que a Arábia Saudita sempre defendeu a transparência em torno dos eventos de 11 de setembro de 2001 e saúda a divulgação pelos EUA de documentos confidenciais relacionados aos ataques.

Quinze dos 19 sequestradores eram da Arábia Saudita. Uma comissão do governo dos EUA não encontrou evidências de que a Arábia Saudita financiou diretamente a Al Qaeda. Ficou em aberto se as autoridades sauditas poderiam ter feito isso individualmente.

As famílias de cerca de 2,5 mil dos mortos e mais de 20 mil pessoas feridas, empresas e várias seguradoras processaram a Arábia Saudita em busca de bilhões de dólares.

Em comunicado em nome da organização 9/11 Families United, Terry Strada, cujo marido Tom foi morto em 11 de setembro, disse que o documento divulgado pelo FBI no sábado eliminou quaisquer dúvidas sobre a cumplicidade saudita nos ataques.

"Agora os segredos dos sauditas foram expostos e já passou da hora de o Reino assumir o papel de seus agentes no assassinato de milhares em solo americano", disse o comunicado.

Fonte: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-09/estados-unidos-liberam-documentos-sigilosos-sobre-o-11-de-setembro

Passados 20 anos, consequências do 11 de setembro ainda geram debate

Uso da força nas relações internacionais ressurge após atentado

Léo Rodrigues /Agência Brasil

Lá se vão 20 anos de um dos dias mais fotografados, filmados e comentados da história da humanidade. Quando uma das duas torres do World Trade Center foi atingida por um avião com 92 pessoas a bordo, toda a imprensa mundial interrompeu o que estava fazendo e voltou suas atenções para Nova York. No horário de Brasília, adiantado uma hora em relação ao epicentro dos acontecimentos, os relógios marcavam 9h46. Menos de 20 minutos depois, a outra torre se tornou alvo de um segundo avião, com 65 passageiros a bordo.

Muitas pessoas que nasceram nas décadas de 1960, 1970 e 1980 ou mesmo no início da década de 1990 costumam se lembrar com exatidão do que estavam fazendo naquele 11 de setembro de 2001 quando tomaram conhecimento do que se passava. Em todo o mundo, onde houvesse uma televisão ligada, havia uma reunião de pessoas intrigadas com as cenas: cada uma das duas torres em chamas demoraria cerca de uma hora para ir ao chão depois de atingida. Com a queda dos edifícios, que funcionavam como um complexo comercial, quase 3 mil pessoas perderam suas vidas. Uma nuvem de poeira se formou por quilômetros.

O atentado se tornou um dos maiores eventos da história.

"Faço uma associação curiosa porque eu cresci escutando meus pais e meus avós falando onde estavam quando o homem pisou na Lua. E eu lembro exatamente do 11 de setembro de 2001. Estava fazendo estágio em uma empresa, entrou na sala uma pessoa falando que havia tido um acidente com um avião em Nova York. Ainda não se tinha ideia de que era um ataque. Nós corremos para a televisão e vimos ao vivo o segundo avião se chocando com o edifício", diz Jorge Lasmar, especialista em relações internacionais e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Ao todo, quatro aviões comerciais foram sequestrados por terroristas. Além dos dois direcionados ao World Trade Center, um foi jogado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos localizado na capital Washington. O último acabou caindo na zona rural de Shanksville, no estado da Pensilvânia. Especula-se que o alvo poderia ser o Capitólio, sede do Congresso, ou a Casa Branca, residência oficial do presidente do país.

Os desdobramentos são bastante conhecidos: a Al Qaeda assumiu a autoria do atentado e, no mês seguinte, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, onde a organização terrorista estaria abrigada. O país era comandado na época pelo Talibã, um grupo fundamentalista que aplica sua interpretação da Sharia, a lei islâmica. Após duas décadas, o governo norte-americano decidiu encerrar a ocupação e, no mês passado, o Talibã retomou o controle do Afeganistão, quando as tropas dos Estados Unidos estavam organizando sua retirada. O então presidente afegão Ashraf Ghani, eleito em 2014 e reeleito em 2019, não ofereceu resistência ao Talibã e fugiu do país.

Apesar da cronologia dos acontecimentos ser de domínio público, muitos aspectos ainda são debatidos por especialistas. São questões que vão além da superficialidade dos fatos e envolvem os seus efeitos.

“Não há dúvida de que o mundo que a gente vive hoje foi consequência do que aconteceu", afirma Jorge Lasmar.

"No final da década de 1990, caminhávamos para a consolidação de uma atmosfera mais liberal no sentido capitalista, com os Estados abrindo suas fronteiras e seus mercados e com relações mais pacíficas entre os países. De repente, isso mudou. Começou a haver contestações à visão americana, sobretudo pela Rússia e pela China. As fronteiras ficaram mais fechadas. A questão do uso da força voltou a ser um componente nas relações internacionais. E tivemos um avanço do terrorismo. Mesmo com a redução dos ataques e das mortes nos últimos anos, os números hoje ainda são muito mais altos do que eram antes de 2001", completa.

Ele pondera, no entanto, que o mundo não deve ser analisado somente pela ótica de um evento. “Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Há efeitos, mas estamos hoje numa situação mais complexa e delicada”, avalia.

Políticas de segurança

Como desdobramento do atentado, uma série de leis aprovadas em torno da palavra de ordem “guerra ao terror” reduziu a liberdade e a privacidade de cidadãos nos Estados Unidos, especialmente de estrangeiros. A Europa também seguiu essa tendência. Foram definidos, em todo o mundo, novos mecanismos e protocolos de controle nos aeroportos: revista mais minuciosa das bagagens, uso de detector de metal, restrição a líquidos na mala de mão. A tecnologia foi aprimorada para aprofundar o monitoramento, com scanners corporais, detectores de explosivos e outros equipamentos.

“Assim como o final da Guerra Fria inaugurou uma nova era nas relações internacionais, o atentado de 11 de setembro também simbolizou uma ruptura na forma como se analisava a segurança internacional. A ideia de inimigo transnacional, desterritorializado e que pode causar um caos e muitas mortes sem ter o domínio de armas bélicas sofisticadas trouxe novos parâmetros para o planejamento de segurança dos Estados, reforçando a importância da cooperação internacional”, observa a cientista política Ariane Roder, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo Thiago Rodrigues, pesquisador em relações internacionais e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), o desenvolvimento da tecnologia de segurança colocado em marcha após o 11 de setembro gerou e continua gerando mecanismos de controle das populações, como a biometria e os variados dispositivos para monitoramento do espaço urbano.

"Quem começou a viajar nos últimos 20 anos, principalmente as pessoas mais jovens, não sabe como era antes. Hoje temos diversas camadas de controle, que vão desde a emissão de vistos até as revistas rigorosas nos aeroportos. Mas com exceção dos grupos capturados na iminência de um atentado, não dá pra saber exatamente quantos ataques foram inibidos por essas medidas de segurança. Então os efeitos realmente mensuráveis não são os efeitos sobre os terroristas, mas sobre nós. Mesmo que o terrorismo sumisse hoje, essas tecnologias criadas em nome do combate ao terrorismo não seriam abandonadas", avalia.

Jorge Lasmar considera que o terrorismo exige que o mundo se mantenha vigilante. “A gente continua tendo atentados e algumas dessas regras conseguem impedir novos ataques.”

No entanto, ele também vê efeitos colaterais que decorrem desse ambiente de controle, como a construção de muros entre os países. “As fronteiras do mundo estão mais fechadas. Temos mais fronteiras físicas entre os Estados do que tínhamos depois da Segunda Guerra Mundial. Há a questão dos refugiados e as dificuldades para o reconhecimento de asilo. A exigência de vistos diante do fluxo de pessoas."

Em meio a toda essa vigília das populações, os pesquisadores veem um fortalecimento dos estereótipos contra imigrantes provenientes de países considerados uma ameaça aos valores ocidentais, como a democracia e a liberdade individual.

"Isso tem gerado um outro tipo de extremismo, que tem motivação étnica. Está ligado aos movimentos de supremacia branca, que se alimentam dessa retórica estereotipada contra as pessoas do Oriente Médio. É algo que cresceu muito nos últimos anos no mundo ocidental. E ainda se fala pouco disso. Ainda há um pudor em reconhecer esses grupos como grupos. Mas fechar os olhos para essa questão é um problema, porque esse movimentos vão ganhando força", observa Lasmar.

Impactos militares

O atentado também revelou sofisticações nos modos de operar de grupos terroristas. Um aspecto que chama a atenção foi a dificuldade encontrada para localizar Osama bin Laden, líder da Al Qaeda e apontado como o idealizador dos ataques. Mesmo empregando a mais avançada tecnologia, foram necessários quase dez anos para que as forças norte-americanas o localizassem. Sua morte foi anunciada em maio de 2011.

A guerra ao terror se desdobrou em outras ações militares como a ocupação do Iraque em 2003, país que era comandado por Saddam Hussein desde o final da década de 1970. Na época, Estados Unidos e Inglaterra diziam deter provas de que o país guardava um grande arsenal de armas de destruição em massa que representava um perigo à população mundial. Saddam foi enforcado em 2006, mas as armas nunca foram encontradas. Os dois governos que lideraram a ocupação afirmaram, posteriormente, que confiaram em informações que se mostraram falsas.

As incursões militares no Oriente Médio não eliminaram os grupos terroristas. Nos últimos anos, o Estado Islâmico tem se tornando uma peça-chave nos conflitos que se desdobram na região, sobretudo na Síria, no Iraque e no Afeganistão.

A retomada do poder do Talibã no Afeganistão, na visão de Ariane Roder, retrata a ineficácia do uso de instrumentos clássicos de guerra para lidar com a situação. Segundo ela, as soluções requerem muito mais do que o uso da força.

Ela também observa que há uma dimensão de resistência cultural que alimenta os grupos terroristas. "A utilização realizada por alguns grupos terroristas da religião extremista como instrumento de aliciamento e construção do poder causou um distanciamento ainda maior entre culturas do Ocidente e Oriente, com desconfianças, preconceitos e desrespeitos", acrescenta.

Para Jorge Lasmar, os Estados Unidos apostaram equivocadamente em um investimento maciço de propaganda sobre sua própria sociedade.

"Buscaram disseminar os valores americanos. Mostraram como a democracia ocidental é legal, como a vida no país é legal, como a liberdade não comporta o terrorismo. Mas muito disso não foi bem recebido não só no mundo muçulmano, mas em todo o mundo oriental. Era uma cultura exógena. E há outros caminhos. Diversos líderes muçulmanos são capazes de mostrar que não há nada na religião islâmica que legitime o terrorismo."

Lei nacional

No Brasil, na véspera dos Jogos Olímpicos sediados pelo Rio de Janeiro em 2016, foi aprovada uma Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016). Havia um temor de que se repetissem cenas ocorridas dois anos antes, na Copa das Confederações de 2014, quando uma forte onda de manifestações resultou em cenas de violência e assustou turistas. Foi definida como terrorismo qualquer ação motivada por razões de xenofobia, racismo, etnia e religião, que tenha por objetivo causar terror social a partir do uso, transporte ou armazenamento de explosivos; gases tóxicos; conteúdos químicos, biológicos e nucleares; ou outros meios que possam promover a destruição em massa.

Essas ações podem envolver sabotagem ou ameaça em meios de transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares e instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias.

Segundo Thiago Rodrigues, a lei incorpora uma perspectiva de terrorismo disseminada de forma global. "Em parte, é resultado de uma pressão que tem a ver com o 11 de setembro. É uma pressão que vem do Comitê Olímpico Internacional, de alguns países específicos como os Estados Unidos e também do capital privado que investe e patrocina os eventos esportivos. Houve uma cobrança por medidas afinadas com as expectativas de países mais envolvidos na guerra contra o terrorismo".

Ao mesmo tempo, ele observa a presença de outros componentes que não têm relação com o 11 de setembro. “Há outra parte que tem mais a ver com o nosso ambiente político. Há muitos anos de pressão de segmentos da sociedade e de uma ala do Congresso para se ter um maior controle de movimentos sociais consolidados no país. E a lei é ambígua o suficiente para deixar brechas. Dependendo da interpretação, pode ser usada para tentar criminalizar movimentos sociais."

Jorge Lasmar vê pontos positivos e lacunas no texto da Lei Antiterrorista. "Caminhou numa direção certa de não de designar terroristas e, sim, atos terroristas. Há um excludente explícito dizendo que movimentos sociais não podem ser caracterizados com grupos terroristas. Pode-se até discutir se isso seria redundante, mas as legislações antiterroristas possuem um alto custo social, que pode ensejar maior militarização da polícia e aumento de força do Poder Executivo, o que faz com que esse tipo de resguardo seja positivo. Mal não faz. Movimento social não tem nada a ver com terrorismo", explica.

"Mas o conceito de ato terrorista no Artigo 2º o vincula a uma motivação de discriminação racial, étnica, religiosa. Isso pode ser problemático porque existe um terrorismo político onde não há essa instância de discriminação", completa o especialista.

Fonte: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-09/passados-20-anos-efeitos-do-11-de-setembro-ainda-geram-debate

11 de Setembro: a "Guerra ao Terror" e as consequências para o mundo

Há 20 anos, terroristas desafiaram a maior potência mundial, os EUA. A nação ferida reagiu declarando "guerra ao terror", provocando consequências inesperadas que ainda afetam o mundo

DW Brasil

Vinte anos se passaram desde os ataques de 11 de Setembro. A grande torre de um novo World Trade Center foi erguida no Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas, com um memorial às quase 3.000 vítimas dos ataques que atingiram os Estados Unidos e o mundo.

Nova York se recuperou do choque dos atentados. Hoje ela tem mais habitantes do que em 2001 e, até a pandemia de covid-19, a economia estava crescendo.

Mas nada é como antes, como poderia ser? Não só nos EUA, onde eventos e homenagens marcam esse dia que nunca será esquecido. Mas também em grande parte do Oriente Médio e no Afeganistão. A bandeira do Talibã está hasteada novamente, exatamente como há 20 anos.

Mas, quando um ataque terrorista matou recentemente cerca de 170 afegãos e mais de uma dúzia de soldados americanos durante a operação de evacuação no aeroporto de Cabul, o braço local do "Estado Islâmico" (EI) assumiu a autoria do crime.

Essa organização nem existia há 20 anos, quando começou a "guerra ao terror". No entanto, suas origens estão intimamente relacionadas a esta guerra - e a como ela foi travada.

"Sabemos muito bem que a ascensão do EI foi resultado direto da queda de Saddam Hussein em 2003", afirma Bernd Greiner.

Em entrevista à DW, o historiador de Hamburgo explica que grande parte da primeira geração de combatentes do EI veio do antigo exército de Saddam Hussein.

"O exército foi dissolvido pelos Estados Unidos. Centenas de milhares de jovens estavam nas ruas, sem nenhuma perspectiva de emprego. Isso é um terreno fértil para a radicalização", afirma.

Estiletes que começaram uma guerra

Em 2001, terroristas da Al-Qaeda derrubaram o World Trade Center, um símbolo de poder econômico, e atacaram o Pentágono, o centro do poder militar. Com o assassinato em massa, eles desencadearam um trauma nacional. E tudo usando apenas estiletes, com os quais transformaram aviões de passageiros em armas, guiados por um árabe saudita chamado Osama bin Ladende uma caverna no Afeganistão.

Uma humilhação sem precedentes para um país que, na época, talvez estivesse no auge de seu poder, que se sentia quase invulnerável, doze anos após sua vitória na "Guerra Fria" e o colapso da União Soviética.

Os EUA reagiram com perplexidade e luto - e tiveram a solidariedade de todo o mundo. Os americanos reagiram com raiva e buscaram vingança - e receberam apoio.

Uma ação policial ou uma operação com forças especiais, como ocorreria dez anos depois na eliminação do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, no Paquistão, estava fora de questão para o governo dos Estados Unidos.

Pela primeira vez na história da OTAN, foi declarado Casus foederis. Em uma ação militar legitimada pelo Conselho de Segurança da ONU como um ato de autodefesa, o Talibã no Afeganistão foi derrubado em poucos meses.

Quando George W. Bush atacou o Iraque em 2003, já não havia mais tal legitimidade. Houve apenas falsas alegações sobre as ligações de Saddam Hussein com os terroristas de 11 de setembro, bem como mentiras sobre o o ditador iraquiano estar produzindo armas de destruição em massa.

A "Nação Indispensável" demonstra seu poder

Muitos políticos americanos viram a oportunidade, após o 11 de Setembro, de demonstrar ao mundo que os Estados Unidos eram a "nação indispensável", afirma o historiador americano Stephen Wertheim em entrevista à DW.

"E eles demonstraram essa 'indispensabilidade' tentando redesenhar um país e uma região.

Bernd Greiner vê outro motivo. "Em sua impotência e incapacidade diante desse tipo de ataque assimétrico, os EUA queriam demonstrar ao mundo, e especialmente ao mundo árabe: qualquer um que mexer conosco no futuro, perderá seu direito de existir".

Para o historiador, esse foi "basicamente um ato simbólico, tanto no Afeganistão quanto no Iraque".

Corroborando a hipótese de Greiner, apenas algumas semanas após o 11 de Setembro, a Casa Branca encarregou o Pentágono de desenvolver cenários para uma guerra contra o Iraque. E em seu livro, Bush at War, Bob Woodward relatou que o então secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, estava preocupado por não ter alvos suficientes para armas de alta tecnologia dos EUA no Afeganistão.

"Não queremos parecer que estamos martelando na areia", disse Rumsfeld. "Precisamos de algo para atacar. Mas não há tanta Al Qaeda para atacar".

Essa atitude era generalizada em outras partes do establishment político. Quando, por exemplo, o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger foi questionado por Michael Gerson, redator de discursos de George W. Bush, por que apoiava a guerra do Iraque, a resposta recebida foi: "Porque o Afeganistão não foi o suficiente".

Os opositores radicais dos EUA no mundo muçulmano queriam humilhar os Estados Unidos, "portanto, devemos humilhá-los".

Para o historiador Stephen Wertheim, o Iraque representou mais um palco para demonstrar força do que uma reação a uma ameaça.

Quase 1 milhão de vítimas da guerra

A "guerra ao terror" proclamada pelo presidente George W. Bush tornou-se uma guerra sem fronteiras. Uma guerra "que não é definida com precisão, nem temporal nem geograficamente. É travada globalmente", como explica Johannes Thimm, da Fundação de Ciência e Política de Berlim (SWP, na sigla em alemão).

O projeto Cost of War, da Brown University, apontou recentemente que os Estados Unidos aplicam iniciativas antiterrorismo em 85 países.

A equipe, que consiste em mais de 50 pesquisadores, juristas e ativistas de direitos humanos, levantou vários números assustadores. Na "guerra ao terror", quase 930.000 pessoas foram mortas diretamente em combate - quase 400.000 delas eram civis.

Os números lançam uma luz diferente sobre as palavras do general americano Stanley A. McCrystal em seu discurso de posse como comandante da Força Internacional de Apoio à Segurança (ISAF, na sigla em inglês) no Afeganistão, em 2009.

"Eu acredito que a percepção pública de civis mortos é um dos inimigos mais perigosos que enfrentamos", disse na época.

Como consequência disso, a face mais sinistra da guerra foi amplamente escondida.

O público mundial reagiu com choque quando a plataforma Wikileaks revelou, em 2010, a verdadeira face das guerras no Iraque e no Afeganistão, com a divulgação do vídeo "Assassinato Colateral", evidências muito drásticas do assassinato de civis em Bagdá.

Perda de reputação

A reputação dos EUA já estava abalada. Não era a primeira vez que os líderes do país rasgavam a lei em sua guerra. Em uma entrevista à DW, o especialista do SWP Johannes Thimm lembra da reintrodução oficial da tortura.

"Porque a tortura era, na verdade, uma violação completa da lei. Há também uma razão pela qual não é chamada de tortura, mas sim de ‘técnicas aprimoradas de interrogatório'. Porque a tortura é simplesmente inequivocamente proibida pelo direito internacional”.

Houve, ainda, a detenção de suspeitos por décadas em áreas completamente à margem da lei, como a base naval dos EUA em Guantánamo. E, acima de tudo, a morte de suspeitos de terrorismo em ataques de drones: o Bureau Of Investigative Journalism contabilizou pelo menos 14.000 ataques com drones. Estima-se que entre 9.000 e 17.000 pessoas morreram, incluindo 2.000 civis e centenas de crianças.

"Mesmo que isso não possa ser provado empiricamente, minha impressão é que os assassinatos dirigidos por drones provavelmente produziram mais jihadistas no Afeganistão do que mataram", avalia Johannes Thimm.

Não apenas no Afeganistão. O cientista político Julian Junk, da Fundação Hessian para Pesquisa em Paz e Conflitos (HSFK, na sigla em alemão), afirmou à DW que "podemos afirmar que os métodos extrajudiciais da 'guerra ao terror' tiveram um efeito mobilizador sobre os grupos salafistas e jihadistas”.

Um erro de oito trilhões de dólares?

De acordo com o Cost of War, os 20 anos da "guerra ao terror" custaram apenas aos Estados Unidos a soma inimaginável de oito trilhões de dólares. Com esse valor, é possível facilmente pagar pelo programa de infraestrutura de Joe Biden várias vezes.

É por isso que o especialista norte-americano Bernd Greiner chega à conclusão de que, mesmo desconsiderando as consequências para o resto do mundo: "Os EUA causaram imensos danos para si com essas despesas insanas nas guerras no Iraque e no Afeganistão".

"Portanto, há tantos outros esforços dignos para os quais os Estados Unidos poderiam ter direcionado seus vastos recursos", lamenta o historiador americano Stephen Wertheim, "em vez de reagir destrutivamente aos ataques de 11 de Setembro”.

Fonte: DW Brasil

https://www.dw.com/pt-br/11-de-setembro-a-guerra-ao-terror-e-as-consequ%C3%AAncias-para-o-mundo/a-59137716

Foco de Bolsonaro hoje é a foto, para manter as chances de 2022 e o mito de pé

Os que irão às ruas, em maioria, não serão contra o presidente, mas a favor dele e contra a democracia e as instituições

Eliane Cantanhêde, O Estado de S.Paulo

Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros chocou o Congresso e o País com seu pedido de renúncia , sete meses depois da posse na Presidência da República, mas as coisas não saíram como ele pretendia. Ao desembarcar em São Paulo, olhou para um lado, olhou para outro e exclamou em sua solidão: “Cadê o povo?”

O “povo” não deu as caras, liberando Congresso e Forças Armadas para acatar a renúncia e tocar o barco, dando posse a João Goulart, que depois foi derrubado pelos militares. O País livrou-se do autogolpe de Jânio, mas abriu caminho para o golpe de 1964

Em 16 de agosto de 1992, Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar, tinha mudado seus principais ministros para enfrentar uma CPI, mas havia perdido as condições de governabilidade e jogava sua última cartada: a convocação do “povo” para vestir o verde e amarelo e ir às ruas garantir seu mandato.

Mais uma vez, o “povo” surpreendeu. Vestiu-se de preto, pintou a cara com as cores da bandeira brasileira e inundou as ruas do País para o oposto: clamar pelo impeachment. Collor caiu e os “caras pintadas” emergiram, abrindo um longo caminho de paz, mas coisas, numa curva, ou encruzilhada, começaram a dar errado.

Dilma Rousseff, primeira mulher eleita presidente do Brasil, dona dos mais altos índices de aprovação em início de mandato na redemocratização, revelou-se péssima política, trancou-se em palácio com seu núcleo duro, avalizou pedaladas fiscais em dimensões nunca vistas antes e fingiu não ouvir o ruído ao redor.

O “povo”, de preto contra Collor e de vermelho a favor de Lula, insurgiu-se contra PT, Dilma e o status quo, influenciando o Congresso. A indiferença e a turrice de Dilma e os erros do PT custaram o mandato dela e anos de ataques e descrédito contra o partido, por mensalão, petrolão e o impeachment, com a economia e a política no fundo do poço.

Hoje, os que irão às ruas, em maioria, não serão contra o presidente, mas a favor dele e contra a democracia e as instituições. Nem indiferença, como foi com Jânio, o da “vassourinha”, nem de preto, como contra Collor, o que combatia “os marajás”, nem multicolorido, como a oposição a Dilma, que não conseguia mobilizar nem o PT a seu favor.

Muito bem articulado pelo Planalto, internet e tropas bolsonaristas, à custa de valentia, armas, ameaças e falsas narrativas, o movimento de hoje nas ruas conseguiu tomar de assalto a bandeira e o verde e amarelo da Nação, o discurso de que o Supremo é quem ataca a democracia, as urnas é que ameaçam a reeleição e Bolsonaro é o “salvador da Pátria”. E ele exige a presença da cúpula das Forças Armadas...

Os hotéis de Brasília estão lotados, acampamentos foram improvisados e a expectativa é de público recorde também no Rio e em São Paulo, como nas marchas por Jesus, com milhões de fiéis sem compromisso com a realidade e a racionalidade. Haverá bolhas da oposição, daqui e dali, mas sem pretensão de concorrer em tamanho e visibilidade.

Há temor de violência, depois dos vídeos de alucinados famosos e anônimos com armas e ameaças contra o Supremo. Mas, atenção, não interessa a Bolsonaro que o 7 de Setembro descambe para o quebra-quebra. A imagem que ele pretende vender para o Brasil e o mundo é de ter apoio popular e pacífico.

Pergunte-se aos manifestantes o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil nas mais variadas áreas e eles não terão o que dizer. Sem nada a favor, a resposta será com ataques e inverdades contra os Poderes da República e os que cobram o que o presidente é incapaz de oferecer: governo, estabilidade, conhecimento e equilíbrio pessoal. O que interessa a ele e seus seguidores não é nada disso, é a foto, a foto para manter o mito de pé.

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, DA RÁDIO JORNAL (PE) E DO TELEJORNAL GLOBONEWS EM PAUTA

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,o-foco-de-bolsonaro-hoje-e-a-foto-para-manter-o-governo-as-chances-de-2022-e-o-mito-de-pe,70003833309

Chega! Basta! Fora com Bolsonaro que nos empurra para o abismo

O que falta para que lhe abreviem o mandato?

Blog do Noblat / Metrópoles

Falta o quê para que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, submeta aos seus pares um dos mais de 100 pedidos de abertura de impeachment contra Jair Bolsonaro? Falta um cadáver? Tomara que este 7 de setembro não lhe ofereça um ou mais.

Não bastam os quase 580 mil mortos pelo vírus em parceria com o governo federal que preferiu receitar cloroquina e outras drogas ineficazes a correr atrás de vacinas? Sem falar dos que morreram de outros males devido ao colapso do sistema hospitalar.

Ouvir sem refutar a sugestão de um dos seus auxiliares de prender os 11 ministros “vagabundos” do Supremo Tribunal Federal não é motivo suficiente para impeachment no entendimento de Lira e do Centrão. Nem chamar um ministro togado de filho da puta.

Tampouco é o empenho em abalar a confiança coletiva no processo de apuração de votos, a ponto de dizer que não haverá eleições no ano que vem sem o voto impresso. Que tal como motivo de impeachment o descumprimento de promessas de campanha?

Pelo visto, também não. E promover manifestações de rua sabendo por antecipação que seus devotos clamarão pelo fechamento do Congresso e do Supremo? Não é uma maneira de promover sedição ou de abrir caminho para uma futura intervenção militar?

O que mais Bolsonaro precisará fazer para que a Câmara examine a hipótese de abertura de processo de impeachment contra ele, respeitando-se as exigências dispostas na Constituição? Não é a Câmara quem cassa o mandato de um presidente, mas o Senado.

Faltam ainda 14 meses para o primeiro turno da próxima eleição. Bolsonaro não irá para o matadouro como o cordeiro manso que enfeita as paradas militares de 7 de setembro. Se a derrota lhe parecer inevitável, não se limitará a estrebuchar na maca.

Teria muito o que perder, e não apenas as vantagens do cargo. Perderia a imunidade e responderia a processos de variadas naturezas, arriscando-se a ser preso por corrupção. Seus filhos perderiam a proteção que ele lhes assegura. O Mito viraria pó.

Todo mundo está cansado de saber disso. E por saber, não tem mais porque esperar o que está por vir. Nada de melhor virá, simplesmente nada. Ou não temos fibra para confrontar quem nos empurra para o abismo ou somos coniventes. Simples assim.

Fonte: Blog do Noblat / Metrópoles

https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/chega-basta-fora-com-bolsonaro-que-nos-empurra-para-o-abismo

Míriam Leitão: Bolsonaro foge para a sua bolha

PSD pode apoiar o impeachment de Bolsonaro se ele continuar a atual escalada golpista

Leitão / O Globo

O recado de Gilberto Kassab foi claro. Ele disse na entrevista que me concedeu ontem que o PSD pode apoiar o impeachment do presidente Bolsonaro, se ele continuar a atual escalada contra a democracia. O que leva o líder de um partido de centro a fazer tal ameaça a um presidente em momento em que ele enche as ruas de apoiadores? É que no evento que Bolsonaro convocou para hoje ele parecerá forte, porque a manifestação será grande, mas estará, na verdade, mais isolado. Bolsonaro fugiu para a sua bolha, porque a sua popularidade está em queda. “Ele não vencerá nas urnas porque está mal avaliado e está mal avaliado porque faz um mau governo”, resume Kassab.

— Não tenho o menor constrangimento de defender o impeachment, o presidente está chegando no limite com essas manifestações que atentam contra a democracia. Se ele subir mais alguns degraus, defenderei o impeachment e entendo que ele está subindo esses degraus —disse Kassab em entrevista no meu programa na Globonews.

Na semana passada, em longa conversa com um político do centro, ouvi o mesmo diagnóstico: Bolsonaro pode não chegar no segundo turno, pela má gestão da pandemia, pela crise econômica, pela queda da sua aprovação.

— Eu acho que ele não estará (no segundo turno). Comparando o resultado da eleição cidade por cidade, conversando com analistas, e eu mesmo analisando os dados, o que vejo é que ele cai a cada dia — afirmou Kassab.

Na opinião do presidente do PSD, o evento deste 7 de setembro, a maneira como foi organizado diretamente pelo presidente, decorre do seu declínio nas pesquisas. Bolsonaro radicaliza porque está acuado diante da possibilidade de perda nas urnas ou de enfrentar um processo de impeachment. O problema é que para se defender ele acabou ameaçando ainda mais a democracia. Hoje ele fará seu espetáculo, mas contraditoriamente vai se isolar um pouco mais. Até porque à mortandade na pandemia se soma agora a inflação e a crise hídrica. Ele tentará culpar governadores pelo preço da gasolina, culpará o STF pelo seu mau desempenho, procura culpado pela falta de chuvas, mas a inflação corrói renda, e o eleitor sempre conclui, com razão, que é culpa do governo. Já falei aqui do efeito bumerangue: sua histeria autoritária afeta a economia, o que agrava a crise, que tira popularidade do seu governo.

Bolsonaro ontem atacou diretamente o arcabouço legal do país ao baixar uma Medida Provisória que altera o Marco Civil da Internet, que levou sete anos sendo discutido. A MP limita o combate às fake news. O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), que foi relator do marco civil, disse em entrevista a Alvaro Gribel, no meu blog, que os advogados do partido já estavam preparando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para entrar no STF. A MP é inconstitucional. Outro caminho pode ser a devolução da MP por não atender aos critérios de relevância e urgência. O doutor em Direito Francisco Brito Cruz, diretor do InternetLab, disse que “se as redes não puderem tirar do ar spam, discurso de ódio, assédio, bullying, desinformação, elas serão só ruído e não espaço de liberdade”. Para proteger seus seguidores, fortalecer sua máquina de mentiras e estimular atos contra a democracia, Bolsonaro fez uma MP inconstitucional e arbitrária. Fechou-se mais em sua bolha.

— É lamentável. O Brasil é o único país do mundo em que o governo não dá importância aos temas mais relevantes, a pandemia e a crise econômica. O presidente só se preocupa com motociatas. Gasta energia, a equipe de governo e o custo de transporte para isso. Nas últimas semanas, concentrou-se na organização e na mobilização para esse verdadeiro comício. A democracia pressupõe manifestação, mas não é isso que ele quer. O que está por trás é uma mobilização com outros interesses, ele está ameaçando as eleições. Nunca pensei que eu estaria em 2021 discutindo a sobrevivência da democracia, por conta de uma postura totalmente equivocada de um governo. Ele questiona esta eleição porque sabe que corre sério risco — disse Kassab.

Será um triste 7 de setembro. Em vez de data nacional a ser celebrada por todos, será o dia em que Bolsonaro tentará amedrontar o país convocando os seus radicais para as ruas e usando o aparato do Estado brasileiro, inclusive policiais militares. Isso para parecer forte, quando sabe que está cada vez mais fraco.

Fonte: O Globo

https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/bolsonaro-foge-para-sua-bolha.html

Bolsonaro ataca STF e pressiona Fux em discurso na Esplanada

Acossado pela queda de popularidade, presidente diz que atos são 'ultimato para todos na Praça dos Três Poderes'

André de Souza, Bruno Góes e Jussara Soares / O Globo

BRASÍLIA — Investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e acossado pela queda de popularidade, o presidente Jair Bolsonaro voltou a adotar tom de intimidação e mandar recados ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em discurso durante os atos de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, ele afirmou hoje de manhã que “uma pessoa específica" da Praça dos Três Poderes, onde fica a sede da Corte, não pode continuar "barbarizando”.

— Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três Poderes continue barbarizando a nossa população. Ou chefe desse poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos — disse.

Saiba mais: Em meio a atos de apoio a Bolsonaro, acampamento indígena amanhece sob clima de insegurança

Enquanto ele falava, seus apoiadores gritavam "fora, Alexandre". O ministro do STF Alexandre de Moraes é o relator de inquéritos em que Bolsonaro e seus aliados figuram como investigados. O principal deles mira na existência de uma milícia digital suspeita de espalhar notícias falsas.

Discurso de Bolsonaro na Esplanada

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/269233055031491/

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/252448776756577

Por decisões de Moraes, diversos personagens ligados ao Palácio do Planalto, como o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, foram para a cadeia. Em seu discurso, Bolsonaro não fez referência a nenhum caso específico, mas também foi crítico ao falar sobre detenções.

— Não podemos mais aceitar prisões políticas no nosso Brasil. Nós todos aqui na Praça (dos Três Poderes, onde também fica o Palácio do Planalto), juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela ou se enquadra ou pede para sair.

7 de setembro: Após início de confusão, PM reforça efetivo e dispara bombas de gás para dispersar apoiadores de Bolsonaro em Brasília

Em outro momento, Bolsonaro disse que era um "ultimato" para Praça dos Três Poderes, onde estão localizados, além do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

— É um ultimato para todos na Praça dos Três Poderes. Todos devemos nos curvar à nossa Constituição — disse.

— Nós todos aqui na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela, se enquadra ou pede para sair — disse.

Malu Gaspar: Saúde suspende entrega de 2,6 milhões de vacinas contra Covid por causa dos atos de 7 de setembro

Bolsonaro também mirou os governadores, com os quais têm um histórico de confronto principalmente após as medidas de distanciamento adotadas na pandemia da covid-19.

— Muitos de vocês sentiram o peso da ditadura. Alguns governadores e prefeitos simplesmente ignoraram preceitos constitucionais. Muitos foram obrigados a ficar em casa. Vocês perderam o direito de ir e vir, ao trabalho. Imagine um desses ocupando a minha cadeira o que imporia à população — disse Bolsonaro.

Mais cedo, por volta das 8h, o presidente já havia falado no Palácio Alvorada. Durante outro discurso, ele se auto-intitulou porta-voz do povo brasileiro.

— Hoje é o dia do povo brasileiro que vai nos dar um norte. Vai nos dizer para onde o Brasil deve ir. Eu apenas hoje quero ser o porta-voz de vocês. E dizer que o que falarmos a partir de agora estou falando em nome de vocês povo brasileiro.

Uma pesquisa do Datafolha divulgada no mês passado revelou que o presidente bateu recorde de rejeição: 51% dos entrevistados disseram considerar o governo ruim ou péssimo.

Fonte: O Globo

https://oglobo.globo.com/politica/investigado-bolsonaro-ameca-stf-pressiona-fux-25187487

Hussein Kalout : O desespero de um governo combalido

Três anos de balbúrdia e de anarquia governamental é o que tem sido legado como resultado ao povo brasileiro

Hussein Kalout / O Estado de S. Paulo

06 de setembro de2021 | 22h55

A quem interessa semear o caos, instalar a discórdia e ameaçar as instituições? Apenas a um governo fraco, combalido e que não tem mais nada a oferecer ao país. Três anos de balbúrdia e de anarquia governamental é o que tem sido legado como resultado ao povo brasileiro.

O governo já nasceu desprovido de projeto estratégico de país e de uma visão realista do mundo.

Alguns apostavam, contudo, em avanços concretos na economia, mas essa esperança foi logo frustrada por um festival de incompetência. O coquetel que o governo conseguiu oferecer à população é feito de inflação em alta, violência urbana em ascensão, desvalorização da educação,

negacionismo da ciência, corrupção na saúde, declínio do poder aquisitivo do cidadão, pobreza em franca expansão e a inclemente volta da fome. Eis o retrato do Brasil de Bolsonaro.

Afundada em crises de dimensões política, econômica e social, a sociedade brasileira acompanha anestesiada o sequestro dos símbolos nacionais pelo Presidente da República. O dia 7 de setembro, data de independência de todos os brasileiros, vai sendo tomado de assalto para converter-se numa espécie de: “Bolsonaro’s Day”.

Não é despropositado supor que o anseio do presidente consiste em fazer com que os brasileiros confundam o Dia da Independência nacional com um dia comemorativo do próprio bolsonarismo e de seu projeto de poder.

Por óbvio, não cabe questionar o direito de qualquer cidadão de se manifestar pacificamente. Não parece ser esse o objetivo da mobilização. Aparentemente, o presidente quer utilizar a manifestação de 7 de setembro como anteparo contra a sua ascendente rejeição – hoje estimada na expressiva cifra de 65% dos brasileiros. E alguns de seus entusiastas defensores não escondem seu ímpeto autoritário, pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso e do STF. Tudo em nome da liberdade de expressão!

No campo político, o custo Bolsonaro ficou inflacionado. Com seu poder em declínio, o presidente encontra dificuldade para achar um partido de estimação. Quanto mais se enfraquece, menor será a sua impulsão para tomar um partido qualquer – minimamente estruturado – e chamá-lo de seu. A queda de popularidade do presidente vai dilacerando o seu poder de manobra junto aos partidos do centrão – grupo que, por sua vez, em apenas não deflagrar o processo de impeachment já entendem como retribuída a sua dívida com o inquilino do Planalto.

Hoje, o Poder Executivo e, em particular, o Palácio do Planalto, não estão em condição de ditar mais a aprovação de qualquer reforma no Congresso Nacional – tampouco de influenciar a ordem de prioridades das pautas e dos projetos do Poder Legislativo.

As vulnerabilidades do presidente se avolumam. Os cenários que se desenham para Bolsonaro no tabuleiro político-eleitoral são: 1) não disputar o pleito presidencial de 2022; 2) disputar o pleito e não ir para o segundo turno; 3) disputar a eleição, chegar ao segundo turno, porém, sofrer uma derrota fragorosa. O cenário de disputar e vencer o pleito eleitoral, vem se tornando cada vez mais complexo.

Os bolsonaristas apostam tudo na manifestação deste 7 de setembro. A esperança é a de que um ato massivo ajudaria a manter o centrão “comportado” e as instituições jurídicas e persecutória “acuadas”, além de estancar o declínio da popularidade do presidente estará ameaçado.

O objetivo é elevar o capital político de Bolsonaro para alimentar o autoritarismo presidencial e seguir com a sua estratégia verborrágica de ameaça de ruptura da ordem institucional.

A moldura mental do presidente está talhada para interpretar o exercício da função presidencial como permanente ato de guerra e não como serviço público a ser prestado aos cidadãos e ao seu país. A calculadora política de Bolsonaro divide quando precisa somar e multiplica (inimigos) quando precisa subtrair.

Quem está na defensiva não é o campo democrático. Quase sem tinta, a caneta presidencial já não funciona mais como instrumentos dissuasório para intimidar o Poder judiciário, o Ministério Público ou a imprensa – e tampouco para comprar aliados no parlamento. Por isso, o resultado da manifestação é vital para o próprio presidente mensurar a longevidade de sua própria sobrevivência política. Diante da mobilização e dos recursos despendidos, o ato deve reunir número importante de pessoas nas ruas, mas isso não é garantia alguma de desidratação da popularidade presidencial.

Na melhor das hipóteses, as manifestações darão ao presidente um pouco mais de gás para seguir por mais alguns lances com a sua sanha autoritária, até o momento que terá de enfrentar a realidade, o escrutínio do voto popular e a letra da lei.

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,o-desespero-de-um-governo-combalido,70003833339