golpe militar

Nas entrelinhas: Quando a história se repete como um factoide irresponsável

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

As melhores reportagens políticas sobre momentos decisivos da história muitas vezes estão nos livros e não, necessariamente, nos jornais e revistas da época. É o caso, por exemplo, de Renúncia de Jânio — um depoimento, do jornalista Carlos Castello Branco, que foi referência do jornalismo político para minha geração por suas colunas durante o regime militar, no antigo Jornal do Brasil, apesar da censura prévia imposta pelo Ato Institucional nº 5. O livro mostra como uma intriga envolvendo o presidente da República e o governador carioca Carlos Lacerda, nos bastidores do Palácio do Planalto, deu início à crise política que levou Jânio Quadros à renúncia. Seus desdobramentos resultaram em 20 anos de ditadura.

Outra obra desse naipe é Cinco dias em Londres, de John Lukacs, que narra os bastidores do Gabinete de Guerra britânico, de 24 ao dia 28 de maio de 1940, quando Winston Churchill travou uma dura luta política com o Lorde Halifax para convencer seus integrantes a não fazerem um acordo de paz com Hitler. A resistência de Winston Churchill a um acordo da Inglaterra com a Alemanha evitou um desastre. O livro conta em detalhes a entrega do cargo a Churchill por Neville Chamberlain e revela a desconfiança do governo inglês, do presidente norte-americano Franklin Roosevelt e do próprio povo inglês, além da imprensa e dos aliados em relação a Churchill, homem confiável, íntegro e respeitado, porém alcoólatra e um pouco velho para o desafio da guerra.

Entretanto, a melhor reportagem política já escrita talvez seja o 18 Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx. Publicado em 1852, o texto descreve um golpe de Estado recém-ocorrido na França. Carlos Luís Napoleão Bonaparte, eleito presidente do país em 1848, resolveu impor uma ditadura três anos depois. Essa repetição de Napoleões no poder levou Marx a cunhar uma frase famosa, muito repetida pelos políticos, às vezes sem saber quem é seu verdadeiro autor: “Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”.

O título do livro é inspirado no golpe de estado de Napoleão Bonaparte, em 9 de novembro de 1799, com o qual se tornou cônsul da França, antes de se autoproclamar imperador. No calendário da Revolução Francesa de 1789, essa data correspondia ao dia 18 do mês de brumário. Marx mostra que o golpe dado por Napoleão III era apenas uma cópia daquele que fora dado antes por seu tio. A data escolhida para o golpe foi 2 de dezembro de 1851, aniversário de 47 anos da coroação de seu tio como imperador da França. Nessa obra, Marx conclui que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”.

Farsa ou tragédia

Ontem, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Pediu a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas, com base no relatório elaborado por uma consultoria privada, que alega que as urnas anteriores ao modelo 2020, cerca de 60% do total utilizado nas eleições, têm um número de série único, quando, na opinião da consultoria, deveriam apresentar um número individualizado, porque somente assim, afirma o relatório, seria possível fazer uma auditagem. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, de pronto pediu ao PL que aditasse ao requerimento o pedido de invalidação também dos votos do primeiro turno, que utilizaram as mesmas urnas, no prazo de 24 horas.

É óbvio que o pedido do PL faz parte de uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que incentiva os protestos contra o resultado da eleição e a favor de intervenção militar para se manter no poder. O pedido não tem a menor chance de ser aceito pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, apenas cria um factoide político que serve para a agitação golpista de extrema-direita à porta dos quartéis. O relatório é uma farsa montada para tumultuar a transição. Além disso, serve de cortina de fumaça para o estelionato eleitoral praticado pelo atual governo, cujo rombo nas contas públicas está colocando em risco o funcionamento dos serviços básicos da administração federal, da vacinação à emissão de passaportes.

O relatório é uma farsa, como foi o Plano Cohen, um relatório de inteligência segundo o qual os comunistas pretenderiam tomar o poder, incendiar prédios públicos, promover fuzilamentos, greve geral, saques e desordem. O documento circulou pelos quarteis em 1937 e serviu de pretexto para Getúlio Vargas dar um golpe de estado e permanecer no poder. O Plano Cohen foi arquitetado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho, organizador das milícias da Ação Integralista Brasileira e lotado no setor de inteligência do Estado-Maior do Exército. No dia 1º de outubro, a Câmara Federal aprovaria, por 138 votos a 52, a implantação do estado de guerra. No dia 10 de novembro, Getúlio anunciaria ao país e ao mundo a instituição do Estado Novo. Só em 1945 os brasileiros saberiam que o Plano Cohen não havia passado de uma grosseira falsificação. Mourão Filho, promovido a general, anos mais tarde, deflagraria o golpe militar de 1964.

Nas entrelinhas: A transição de Lula parece a Democracia Corinthiana

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

Uma das páginas mais interessantes da história do futebol brasileiro foi o surgimento da Democracia Corinthiana na década de 1980, um movimento que marcou a história do Timão paulista e representou, àquela época, o engajamento de um clube de futebol na luta pela redemocratização do país, com a participação dos craques do time, principalmente Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon, na campanha das Diretas, Já.

Internamente, o futebol do Corinthians passou a ser administrado de forma revolucionária, num modelo de autogestão no qual todas as decisões importantes do dia a dia, inclusive contratações e escalações, eram tomadas por toda a equipe, na base do “cada cabeça um voto”, do roupeiro do time ao técnico Mário Travaglini. O sociólogo Adilson Monteiro Alves, diretor de futebol do clube na época, foi o pai dessa criança. O filho dele, Duílio Monteiro Alves, ocupa o mesmo cargo atualmente e pode ser candidato à Presidência do clube.

Em sintonia com a conjuntura política, com um time muito competitivo, a Democracia Corinthiana conquistou as simpatias dos torcedores em todo o país e empolgou a “Fiel”, sua grande torcida, principalmente por ter conquistado o Paulistão, em 1982 e 1983. Entretanto, quando Sócrates se transferiu para o Fiorentina, na Itália, começou a se esvaziar. O craque cumprira a promessa de que deixaria o país se a Emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República, não fosse aprovada.

O nome “Democracia Corinthiana” foi cunhado pelo publicitário Washington Olivetto, que também criou uma marca inspirada na tipologia da Coca-Cola. Ela foi estampada na camisa alvinegra em algumas partidas, assim como as frases “Diretas, Já” e “Eu quero votar para presidente”. Com a perda de seu principal líder dentro e fora do campo, os fracassos em campo e a derrota de Adilson Monteiro nas eleições para a Presidência do clube em 1985, a Democracia Corinthiana deixou de existir.

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, parece a Democracia Corinthiana. A impressão é de que ainda não existe um estado-maior do futuro governo Lula, que deveria ser o núcleo central da transição. Tem muita gente falando e agindo de forma descoordenada, o que passa a má impressão de a equipe estar mergulhada numa disputa interna pelos ministérios, o que gera insegurança no mercado e frustra expectativas dos agentes econômicos.

Bumba meu boi

A bagunça maior é na equipe de transição na área econômica, na qual já está evidente uma disputa entre seus integrantes. Ontem, houve uma manifestação pública dos economistas Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan, que advertiram Lula de que a responsabilidade fiscal será avalista do sucesso de seu terceiro mandato. A síntese da carta aberta dos três economistas é essa. Na sequência, no final da tarde de ontem, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega renunciou à participação na equipe.

Legalmente, a equipe de transição coordenada por Geraldo Alckmin tem 14 pessoas nomeadas, de um total de 50 cargos previstos em lei, com remuneração. Entretanto, a equipe já conta com 31 grupos temáticos, cada um empenhado em ter o seu o próprio ministério, e mais de 300 pessoas indicadas para esses grupos de trabalho, a maioria por representação política dos partidos que apoiaram Lula no primeiro e no segundo turnos da eleição, e não necessariamente pela qualificação e experiência técnica de cada um. O critério para formação desse time não parece ser construir a passagem segura de comando na administração, sem interrupção de seu funcionamento, principalmente nas atividades-fim. Tem muita gente falando e jogando para a arquibancada, e não para a equipe.

É preciso um freio de arrumação na transição, não somente na área econômica, na qual o próprio presidente Lula vem dando declarações que miram seus eleitores, mas confronta os agentes econômicos, o que provoca alta do dólar, queda do valor de ações na Bovespa e expectativas negativas de investidores. É quase uma autossabotagem. Ao mesmo tempo em que manda sinais positivos para os parceiros internacionais na questão ambiental, anula seu próprio desempenho com declarações desastrosas sobre a economia.

Não tem para onde correr. Se não quer tumultuar o começo de seu mandato, fazendo o jogo que o presidente Jair Bolsonaro gostaria que fizesse, para melar a transição, Lula precisa anunciar o nome do seu ministro da Fazenda e começar a tratar da montagem de seu ministério, porque a administração pública é uma estrutura complexa e hierarquizada, que não funciona na base do bumba meu boi, com todo respeito pelas nossas tradições populares.

Nas entrelinhas: Simone Tebet completa a fila de largada da campanha

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

A confirmação da candidatura de Simone Tebet, ontem, pela convenção nacional do MDB e da coligação que a apoia, integrada pela federação PSDB-Cidadania, completou a fila de largada das eleições deste ano. O cenário mantém como tendência principal a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada na segunda-feira. O que pode alterar esse quadro, ou consolidá-lo, será a propaganda eleitoral de rádio e tevê, que começa em 16 de agosto.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%, a senadora Simone Tebet (MDB), com 4%, e André Janones (Avante), com 2%, são os candidatos mais bem posicionados para construir uma terceira via, alternativa muito difícil. Nenhum dos três, até agora, definiu o vice. Simone contava com o apoio do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), mas o tucano histórico, mais uma vez, movimenta-se em função da política do Ceará. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-AM) pleiteia a vaga. Pablo Marçal (Pros) e Luiz Felipe d’Avila (Novo) têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União Brasil), Eymael (DC) e Leonardo Péricles (UP) completam a fila de largada, com menos de 1% cada.

Votos nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 4%. Não sabem/não responderam representam apenas 2% dos entrevistados, o que indica um cenário de grande participação eleitoral. Ontem, o Datafolha divulgou uma pesquisa entre jovens eleitores, que confirmou o que já se previa: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a preferência no eleitorado adolescente e jovem nas 12 maiores capitais do país, com 51%. Jair Bolsonaro (PL) tem 20%. Depois, vem Ciro, com 12%. São jovens de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa eleitoral completa do DataFolha sobre as eleições presidenciais deve ser divulgada hoje.

Nenhuma grande alteração no quadro deve ocorrer até o horário eleitoral, pois a prioridade dos candidatos agora é a articulação dos palanques regionais, resolvendo conflitos e recolhendo náufragos das alianças. Como o registro das candidaturas deve ocorrer até 5 de agosto, muita água vai rolar ainda nos estados, e os candidatos terão de conciliar as articulações de campanha com a própria movimentação eleitoral. Lula passa a ter a segurança sob responsabilidade da Polícia Federal. Como ex-presidente, já tinha esse direito, mas, agora, o esquema será reforçado em razão dos riscos de atentado.

Regras do jogo

Bolsonaro passa à desvantagem de ter que se comportar de acordo com as regras eleitorais, ou seja, será tratado como os demais candidatos, estando sujeito a punições toda vez que sair das regras do jogo. Como está em guerra com o Supremo Tribunal Federal (STF), pode ser que queira esticar a corda, para passar por vítima e ilustrar a narrativa de que não existe imparcialidade da Corte. Entretanto, essa postura aumenta seu risco eleitoral, porque a opinião pública confia na Justiça Eleitoral, e isso gera grandes desgastes políticos.

Por exemplo, o manifesto em defesa do Estado de direito organizado por juristas e estudantes da tradicional Faculdade de Direito do Largo do São Francisco (USP), berço da elite política e jurídica paulista, com apoio de empresários, intelectuais e artistas, subscrito por três mil personalidades, em 24 horas obteve a adesão de mais de 100 mil representantes da sociedade civil. Entre os signatários estão os ex-ministros do STF Carlos Ayres Britto, Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, Marco Aurélio Mello, Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, além de artistas, intelectuais, executivos, empresários e até banqueiros. É o tipo de fato político que pode impactar negativamente a candidatura de Bolsonaro em que ela é mais forte: os eleitores com renda acima de 10 salários mínimos.

No rastro do encontro com diplomatas no qual levantou suspeitas sobre a urna eletrônica e atacou a Justiça Eleitoral, Bolsonaro vive, também, a rebordosa da reação negativa da comunidade internacional. A mais importante foi o pronunciamento do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, na terça-feira, durante a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, em Brasília: “Os nossos países não estão ligados apenas pela geografia. Também somos atraídos pelos interesses e valores em comum, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de direito e por nossa devoção à democracia”, disse.

Editorial revista online | Incerteza e risco na campanha eleitoral

No dia 5 de agosto próximo, partidos e candidatos sairão às ruas, na largada de suas campanhas. A partir dessa data, até a realização do primeiro turno das eleições, assistiremos todos à campanha eleitoral com maior grau de incerteza e risco dentre todas as realizadas na vigência da Constituição de 1988.

O presidente da República, candidato à reeleição, reincide seguidamente em três modalidades de pronunciamentos, todas com efeito desestabilizador sobre o curso do processo eleitoral. Em primeiro lugar, lança dúvida sobre a eficácia das urnas eletrônicas, tentando fazer prosperar, na opinião pública, a hipótese de fraude em caso de derrota. A reiteração desse argumento em contextos diversos mostra, de forma clara, a intenção de contestar o eventual resultado desfavorável e prolongar, no fim das contas, sua permanência no poder, a despeito da derrota. Uma mensagem inequivocamente golpista.

Veja todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online

Em segundo lugar, promove, simultaneamente, a desqualificação moral dos adversários, sempre com base em notícias falsas, fabricadas e disseminadas com o propósito de aumentar a animosidade, até mesmo a aversão, aos candidatos das forças que integram o campo democrático hoje no país.

Finalmente, prossegue na propaganda e estímulo permanente ao livre acesso e porte de armas de fogo a todo cidadão. Cumpre assinalar que esse esforço discursivo foi acompanhado por medidas efetivas de liberalização que resultaram na multiplicação do número de armas de fogo em circulação, de 2018 para cá.

Os três argumentos apontam para o mesmo alvo: a constituição de uma massa de eleitores armados, radicalizados, prontos para disparar contra adversários, em caso de frustração de seus objetivos eleitorais. Aumenta a voltagem da violência política e, mesmo antes do início da campanha, houve episódios que resultaram em agressão armada e óbito.

Veja, abaixo, galeria de imagens:

O grande indicador dos resultados da estratégia do candidato governista será, aparentemente, a mobilização popular convocada em seu favor para o dia 7 de setembro. A estratégia parece repetir, em escala ampliada, as manifestações de 2021. Em caso de sucesso, o saldo seria a desmoralização das instituições e a criação de uma reserva de aparente apoio popular a movimentos futuros de recusa do resultado eleitoral.

As tarefas da oposição, por sua vez, estão desenhadas com clareza. Articular de imediato uma rede em defesa da democracia, que reúna partidos e candidatos, governadores e prefeitos, legisladores nacionais, estaduais e municipais, Judiciário e sociedade civil, em defesa da ordem no dia do bicentenário da Independência e da democracia ao longo de todo o processo eleitoral, até a posse dos eleitos.

Outra tarefa é promover o diálogo urgente entre os candidatos do campo democrático para construir o consenso necessário em torno da defesa da democracia, do repúdio conjunto aos ataques autoritários e definição das regras mínimas de convivência democrática e civilizada que devem governar a competição eleitoral no interior desse campo.

Leia também

Revista online | Em busca do Exército cidadão na república democrática

Revista online | Simone Tebet: “Precisamos pacificar o Brasil”

Revista online | Uma construção de direitos

Revista online | 10 anos do Código Florestal: retrocessos e pouco a comemorar

Revista online | O racismo estrutural e a eleição de candidatos negros

Revista online | A gaiola invisível do abuso

Revista online | O falso moralismo do neosertanejo

Revista online | Bolsonaro nos Estados Unidos: a normalização diplomática como narrativa de campanha

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Nas entrelinhas: No meio do caminho tem um Janones

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro vive o rescaldo da grande convenção de domingo que oficializou sua candidatura. Seu discurso no Maracanãzinho mirou aquilo que as pesquisas estão mostrando e seus marqueteiros também: (1) precisa do voto das mulheres, daí o discurso de Michelle, a primeira-dama, na convenção, dirigido ao mundo evangélico para chegar ao eleitorado feminino; (2) está em franca desvantagem junto à população de mais baixa renda, em que o ex-presidente Lula nada de braçadas, situação que tenta reverter prometendo manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 após as eleições (apesar de a equipe econômica só conseguir garantir R$ 400 remanejando o Orçamento da União de 2023); e (3) sonha com os votos de classe média que recebeu em 2018 e está perdendo, por causa de seu radicalismo, principalmente nos estados do Sudeste. Jovens e o Nordeste são batalhas perdidas.

Acontece que Bolsonaro não se aguenta e fala o que realmente pensa, não o que as pesquisas qualitativas da equipe de campanha estão mostrando: na convenção, fugindo ao script, partiu novamente para cima do Supremo Tribunal Federal (STF) e das urnas eletrônicas, o que é um tiro no pé, porque reforça a imagem de candidato perdedor e a ideia de que prepara um golpe de Estado, ainda mais depois de ter feito uma nova convocação para mais uma manifestação contra o Supremo no 7 de Setembro.

O Dia da Independência pode ser um Rubicão. É aí que o papel do candidato a vice, general Braga Netto, precisa ser observado com atenção. Além de ser o responsável pelo programa de governo, que promete entregar nas próximas semanas, ascendeu à condição de articulador da campanha e está viajando aos estados. O ex-ministro da Defesa transita muito bem no universo de apoiadores de Bolsonaro, não esconde sua afinidade com as teses golpistas e é o mais preparado para cuidar, com outros militares, da mobilização da militância de campanha. Como todos sabem, Bolsonaro tem uma milícia política armada.

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (cuja candidatura sofre um ataque da ala lulista do MDB, às vésperas da convenção para homologar seu nome) e André Janones (Avante), juntos, somam de 12% a 13%, o suficiente para levar a eleição ao segundo turno e manter Bolsonaro dois dígitos distante de Lula, caso a polarização entre ambos se mantenha. Mesmo que esse quadro não se altere a favor de uma terceira via, são candidaturas que têm um papel a cumprir no debate político e na negociação do segundo turno, porque forçariam um entendimento em direção ao centro. Entretanto, temos uma eleição com forte tendência de polarização, com 70% do eleitorado supostamente já definido, que pode registrar o voto útil tanto em favor de Bolsonaro como de Lula na reta final do primeiro turno.

Esse é um tipo de aposta incorporada à narrativa da frente de esquerda que apoia Lula, para vencer no primeiro turno, alimentada pelos arreganhos autoritários de Bolsonaro e da extrema direita que o apoia. Mas não existe eleição decidida de véspera, os 45 dias de campanha de rádio e televisão tanto podem abduzir completamente os candidatos de terceira via como provocar o contrário, com um dos três postulantes à terceira via se beneficiando do aumento da rejeição aos dois candidatos, em razão da pancadaria entre Lula e Bolsonaro.

David contra Golias

A candidatura do deputado André Janones à Presidência da República foi oficializada no sábado. A convenção foi em Belo Horizonte, com o grande Teatro do Minascentro lotado. Advogado, filho de uma empregada doméstica, Janones é um fenômeno das redes sociais, seu primeiro emprego foi como cobrador de ônibus. Nas pesquisas divulgadas ontem, figurava com 2% de intenções de votos; vem sendo assim, teimosamente. Ele é um fenômeno da antipolítica: em 2016, quando se candidatou à Prefeitura de Ituiutaba pelo PSC, perdeu; em 2018, surfou a greve dos caminhoneiros e foi o terceiro mais votado nas eleições para deputado federal em Minas. Disputa pela primeira vez a Presidência da República, é um David contra Golias.

Janones é uma pedra no caminho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a resiliência de seus eleitores pode inviabilizar uma vitória do petista no primeiro turno, somada aos votos de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). O candidato do Avante tem seu discurso na ponta da língua: “Só de eu poder dizer que nós temos de fato um projeto para o país, para mim, já fez tudo valer a pena. Hoje, nós temos um projeto que contempla todas as áreas: saúde, segurança, educação, agro… Todas as áreas e todos com a mesma mensagem, com o mesmo objetivo: a diminuição da desigualdade social no nosso país, a diminuição da distância entre os mais ricos e os mais pobres”, explica.

O deputado mineiro defende um programa de combate à pobreza, financiado por uma reforma tributária, para taxar lucros e dividendos, e criar um imposto sobre grandes fortunas, rever os atuais incentivos fiscais, sem sacrificar a classe média com mais tributação. Na convenção, André Janones defendeu a democracia; em entrevistas, já disse que não apoiará Bolsonaro, no segundo turno. O Avante tem oito deputados federais, 16 deputados estaduais, 82 prefeitos e 1.074 vereadores.

Nas entrelinhas: Bolsonaro faz campanha de anticandidato

Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense

Em termos diplomáticos, o encontro de ontem do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores de vários países para denunciar suspeitas não comprovadas sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seus ministros e a segurança das urnas eletrônicas foi um tiro no pé. Para a maioria dos diplomatas, seu discurso é de candidato derrotado por antecipação e sinaliza a intenção de realmente não aceitar o resultado das urnas. Obviamente, sua escalada contra as urnas eletrônicas é uma campanha de anticandidato, passa para o mundo — e internamente – a ideia de que pretende se manter no poder pela força.

Existe uma correlação entre a política nacional e nossas relações internacionais. Apesar da excelência e dos esforços dos nossos diplomatas de carreira, toda vez que Bolsonaro faz política internacional própria é um desastre. É o que está acontecendo, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia. No mesmo dia em que promoveu o desastrado encontro com os embaixadores, conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky: “Discutimos a importância de retomar as exportações de grãos para prevenir uma crise de alimentos provocada pela Rússia”, escreveu Zelensky em seu Twitter. “Convoco todos os parceiros a se unirem às sanções contra o agressor.”

Para bom entendedor, a conversa de Bolsonaro com Zelensky não foi nada boa. Ao divulgar seu pedido de adesão do Brasil às sanções contra a Rússia, o presidente ucraniano criou um constrangimento para o Brasil, que assumiu uma posição de neutralidade, na tradição da política de Estado do Itamaraty. Porém, pessoalmente, Bolsonaro cada vez se aproxima mais do presidente russo Vladimir Putin. Por óbvio, esse posicionamento tem muito mais peso nas relações com os países ocidentais do que as suspeitas que levantou sobre a segurança das eleições.

Bolsonaro utilizou as dependências do Palácio da Alvorada e a estrutura de governo para uma série de acusações sem provas contra a Justiça Eleitoral e os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Também atacou seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva (PT), cujo prestígio internacional só aumenta na medida em que mantém o favoritismo nas pesquisas e as eleições se aproximam. Atacou o petista, porém acabou criticado por dois adversários que sonham tomar seu lugar contra ele, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Ou seja, Bolsonaro está se colocando como alvo fixo de todos os principais concorrentes.

Os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Ciro Nogueira (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), que formam o estado-maior da Presidência, participaram da reunião, que Fachin classificou como um encontro de pré-candidato a presidente da República, ao declinar do convite, com o argumento de que deveria ter uma posição imparcial como responsável pela condução do processo eleitoral. Na Ordem dos Advogados do Paraná (OAB-PR), à tarde, Fachin classificou a apresentação como uma “encenação”. Sem citar Bolsonaro, disse que há “inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública” e uma “muito grave” agressão à democracia.

Discurso de perdedor

E o anticandidato? É um sinal trocado. Bolsonaro está agindo como perdedor antecipado das eleições, como quem não pretende aceitar o resultado das urnas e quer virar a mesa, como tentou sem sucesso o ex-presidente norte-americano Donald Trump, seu aliado. Está fazendo uma campanha de anticandidato, que deixa em desespero os aliados do Centrão. O ministro Paulo Sérgio Nogueira reverbera as acusações de Bolsonaro e arrasta as Forças Armadas para uma posição que evoca o passado do regime militar. Somente após as eleições saberemos se age por disciplina, pois Bolsonaro é presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, ou por convicção golpista e autoritária.

A propósito do passado autoritário, o mais ousado desafio ao regime militar, no auge do seu poder, foi o lançamento da “anticandidatura” de Ulysses Guimarães à Presidência da República, pelo MDB, em setembro de 1973, no colégio eleitoral que elegeria o general Ernesto Geisel à Presidência. Como um Dom Quixote, Ulysses percorreu o país desafiando os militares, ao lado do ex-governador de Pernambuco Barbosa Lima Sobrinho, que depois viria a ser presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

“Não é o candidato que vai percorrer o país. É o anticandidato, para denunciar a antieleição, imposta pela anticonstituição que homizia o AI-5, submete o Legislativo e o Judiciário ao Executivo. Possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa, profana a indevassabilidade dos lares e das empresas pela escuta clandestina, torna inaudíveis as vozes discordantes, porque ensurdece a nação pela censura à imprensa, ao rádio, à televisão, ao teatro e ao cinema”, discursou Ulysses, cuja plataforma era centrada na revogação do Ato Institucional 5 (AI-5), na anistia e na convocação de uma Assembleia Constituinte. Quanta ironia. Bolsonaro faz campanha em busca do passado.

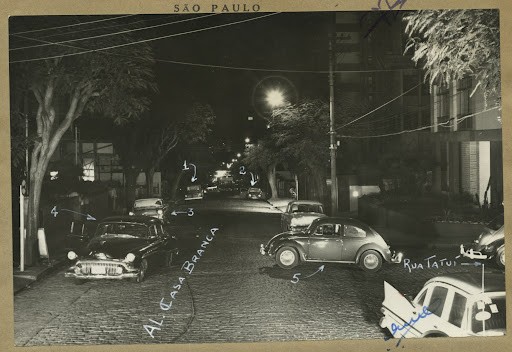

A emboscada policial que matou Marighella numa esquina de São Paulo

Em novembro de 2013, 44 anos após os tiros na alameda Casa Branca, Marighella foi homenageado no mesmo local, com a presença de Clara

William Helal Filho / O Globo

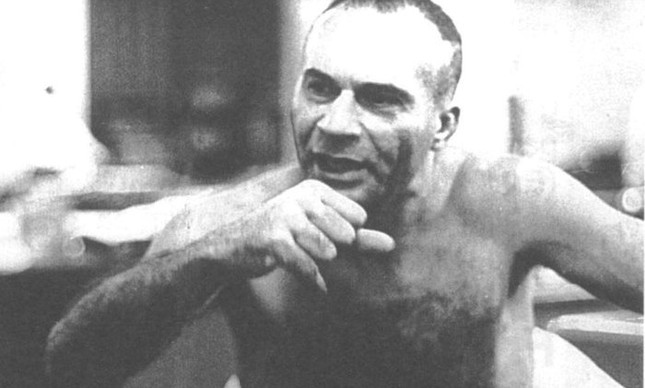

O Santos de Pelé enfrentaria o Corinthians de Rivelino a partir de 20h15 daquela terça-feira, 4 de novembro de 1969, em São Paulo. Por volta das 20h, quando o fluxo de torcedores rumo ao Estádio do Pacaembu já havia diminuído, um homem magro e alto para os padrões da época, de camisa clara listrada e carregando uma pasta preta, andava sozinho na alameda Casa Branca, no bairro dos Jardins, a três quilômetros da arena esportiva. Torcedor do Vitória do Bahia, revolucionário considerado o maior inimigo da ditadura militar, Carlos Marighella estava com a cabeça longe do jogo. Sob a iluminação precária da via, em noite de lua minguante, ele caminhava decidido na direção de um Fusca azul parado quase na esquina com a Rua Tatuí. Não imaginava que aqueles seriam seus últimos passos.

'Marighella': Filme de Wagner Moura estreia na data da morte do guerrilheiro

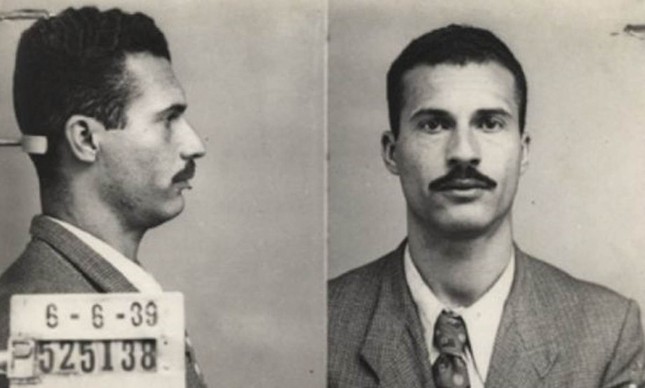

Primogênito de um imigrante italiano, que desembarcara no Porto de Salvador em 4 de novembro de 1907, e de uma doméstica filha de ex-escravizados africanos, Marighella se lançara no ativismo em 1934, deixando o curso de Engenharia Civil na Escola Politécnica da Bahia para atuar no Partido Comunista do Brasil (PCB). Em mais de três décadas, enfrentou duas ditaduras (Estado Novo e regime militar), elegeu-se deputado constituinte (em 1946), foi preso várias vezes e torturado. Despistou por pouco a morte em mais de uma ocasião.

Já estava na mira da repressão quando, em 1968, recém-desligado do PCB justamente por pregar a revolta armada contra o governo dos generais, Marighella fundou a Ação Libertadora Nacional (ALN). No ano seguinte, muito influenciado por uma viagem recente a Havana, escreveu o "Minimanual do guerrilheiro urbano" e, já com o AI-5 em vigor, comandou ações como a invasão da Rádio Nacional, em São Paulo, quando leu para os ouvintes um manifesto redigido por ele: "A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa se não revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano".

O líder da ALN também conduziu assaltos a bancos para financiar a guerrilha, mas não participou da missão mais ousada do seu grupo. No dia 4 de setembro de 1969, os militantes sequestraram, no Rio, o embaixador americano Charles Elbrick, solto dois dias depois, mediante a libertação de 15 presos políticos, entre eles, os líderes estudantis José Dirceu e Vladimir Palmeira. A ação foi um dos maiores golpes contra o regime. Mas, nos meses seguintes, a polícia e as Forças Armadas tubinaram a repressão, efetuando dezenas de prisões, com sessões de tortura e execuções que desidrataram a ALN, principalmente em São Paulo, onde a organização tinha mais força. Este era um motivos para o líder do grupo, que morava no Rio, ter se dirigido ao "olho do furacão".

De acordo com a biografia "Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo" (Companhia das Letras), de Mário Magalhães, em outubro de 1969, o militante de 58 anos de idade se preparava para levar a guerrilha ao campo, assim como havia feito Fidel Castro em 1959, com a Revolução Cubana. Antes, porém, queria reordenar o grupo na capital paulistana e providenciar a fuga de integrantes mais visados. Os amigos achavam que o líder da ALN, então o "terrorista" mais procurado pela repressão, também deveria deixar o país. Mas isso não estava nos planos dele.

O guerrilheiro ainda estava no Rio quando a ialorixá Antônia Sento Sé contou que pressentira uma "boca de lobo" e aconselhara seu ex-cunhado a não viajar para São Paulo. Mas Marighella ignorou o alerta de armadilha. Ele cruzou a Via Dutra de carro e chegou à cidade no fim de outubro, abrigando-se num apartamento na Rua Martim Francisco, no bairro de Santa Cecília, com a sua mulher, Clara Charf, a Jandira. Ao circular na metrópole, o guerrilheiro não tinha seguranças e nem andava armado. Mas vestia uma peruca e carregava sempre um frasco com duas cápsulas de cianureto. Achava melhor morrer do que ser preso. Não passaria de novo pelas torturas que sofrera na cadeia em 1936, durante a Era Vargas, ou em 1964, quando fora baleado e detido por agentes do governo logo após o golpe militar.

No dia 4 de novembro de 1969, Marighella acordou antes de amanhecer. À tarde, ele deixou o prédio na Martim Francisco após Clara olhar pela janela e avisar que o caminho estava livre. O baiano desceu até a rua e entrou no carro guiado por Antônio Flávio Médici de Carvalho, corretor de imóveis e militante da ALN. Eles foram até um telefone público, de onde Antônio Flavio, orientado pelo líder do grupo, ligou para a livraria Duas Cidades, de propriedade da Ordem dos Dominicanos, de onde o frei Fernando atendeu. "O Ernesto pediu que vocês o encontrem na gráfica hoje às 20h", disse o corretor, de acordo com o livro de Mário Magalhães. O frade respondeu: "Tudo bem", e Antônio Flávio voltou para o carro sem perceber nenhum nervosismo na voz do outro lado da linha.

Carlos Lamarca: O guerrilheiro que marcou infância de Bolsonaro

Na livraria, porém, enquanto o frei Fernando falava com o corretor pelo telefone, estava ninguém menos que o delegado Sérgio Paranhos Fleury, respirando em silêncio no cangote do religioso. Chefe do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), o agente de então 36 anos já era conhecido por ter comandado prisões, sessões de tortura e assassinatos de vários guerrilheiros nos porões do regime. Inescrupuloso e de postura sádica, em meados da década de 1970, o policial seria preso por envolvimento com o Esquadrão da Morte e o tráfico de drogas.

A polícia já suspeitava da ligação da ALN com frades dominicanos, que prestavam uma série de serviços operacionais para a luta armada. Entregavam mensagens, abrigavam militantes, escondiam armamento e tranportavam guerrilheiros. No rastro desse envolvimento, Fleury prendeu o frei Fernando no dia 2 de novembro, no Rio, junto com o colega frei Ivo. Submetidos a intensas sessões de tortura, eles revelaram como era sua comunicação com Marighella, alvo principal do Dops. Ao desligar o telefone, o religioso, à mercê do delegado, não teve opção a não ser contar para ele que "Ernesto", na verdade, era o tão procurado líder da ALN e que a "gráfica" era o ponto da alameda Casa Branca em frente ao número 800, previamente estabelecido entre eles.

Mariel Mariscot: O 'homem de ouro' da polícia morto tentando ser bicheiro

Sem saber que os frades haviam "caído", Marighella não imaginava que, nas horas seguintes ao telefonema, enquanto ele cuidava de outros afazeres, as forças do Dops e do Exército armaram, no local combinado com o frade, um cerco que incluía pelo menos sete automóveis cheios de menganas fortemente armados. Na caçamba de uma picape Willys, havia cinco policiais ocultos sob uma lona. Num Chevrolet da década de 1950, Fleury estava acompanhado da agente Estela Borges Morato, de 22 anos, que entrara para a Polícia Civil havia menos de um mês. Os dois fingiam estar namorando no carro parado nas imediações do ponto de encontro dos militantes.

Às 20h, Marighella chegou andando pela alameda Casa Branca e viu o Fusca azul parado perto da esquina com a Rua Tatuí. Dentro da pasta preta, havia mil dólares que ele entregaria aos freis Fernando e Ivo. O dinheiro viabilizaria a fuga de dois militantes até o Uruguai, utilizando uma rota oculta operada pelo Frei Betto. O líder da ALN abriu a porta do carona, puxou o encosto do assento para a frente e se acomodou no banco de trás. Imediatamente, diversos policiais cercaram o carro, arrancaram os frades de dentro e apontaram as armas para o guerrilheiro. Depois de ouvir Fleury dando voz de prisão, Marighella tentou alcançar sua pasta, mas levou uma saraivada de tiros. Um dos disparos penetrou seu tórax e arrebentou-lhe a artéria aorta.

Araguaia: O extermínio de comunistas que o Exército tentou esconder

O militante ainda estava respirando quando foi retirado do carro e estendido sobre a rua, enquanto o sangue se esvaía. Ao revistá-lo, os policiais encontraram mensagens escritas em diferentes códigos. De acordo com a biografia de Mário Magalhães, os agentes ficaram surpresos ao ver que o guerrilheiro não estava armado e entenderam que, ao tentar alcançar a pasta preta, o "terrorista", coerente com seu discurso, provavelmente estava interessado nas cápsulas de cianureto. Já em seu livro "Ditadura escancarada" (2002), o jornalista e colunista do GLOBO Elio Gaspari afirma que ele portava um revólver Taurus calibre 32.

Também segundo a investigação histórica de Magalhães, quando o alvo da tocaia já estava anulado, um automóvel Buick preto passou próximo ao Fusca, após "driblar" a interdição da alameda Casa Branca. Os agentes acharam que se tratava de uma reação de guerrilheiros à morte de seu líder e fuzilaram o carro, matando seu motorista, o protético alemão Friedrich Adolf Rohmann, ex-soldado nazista que se mudara para o Brasil em busca de uma vida sossegada após a Segunda Guerra Mundial. Os tiros, que deixaram a lataria do carro crivada de balas, também acertaram a perna do delegado Rubens Tucunduva, deixando-o gravemente ferido, e a cabeça da policial Estela Morato, que morreu três dias depois.

Carlinhos Metralha: Um agente da ditadura condenado na Justiça criminal

Na versão oficial da época, entretanto, Marighella estava armado com uma pistola 9mm, e os policiais foram atingidos por um grupo de "terroristas" que chegaram atirando para vingar o líder morto. A foto acima foi feita depois que os agentes jogaram o corpo de Mariguella, já sem vida, de volta no banco de trás. O guerrilheiro foi sepultado em segredo no cemitério da Vila Mimosa, na presença apenas de coveiros e policiais, na manhã do dia 6 de novembro de 1969.

Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a culpa do Estado pela morte de Marighella. Doze anos depois, ficou estabelecido que sua companheira Clara Charf deveria receber pensão vitalícia do governo. Em 2012, após o trabalho de apuração conduzido pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, oficializou a anistia post mortem do guerrilheiro. Em novembro de 2013, 44 anos após os tiros na alameda Casa Branca, Marighella foi homenageado no mesmo local dos disparos, com a presença de Clara.

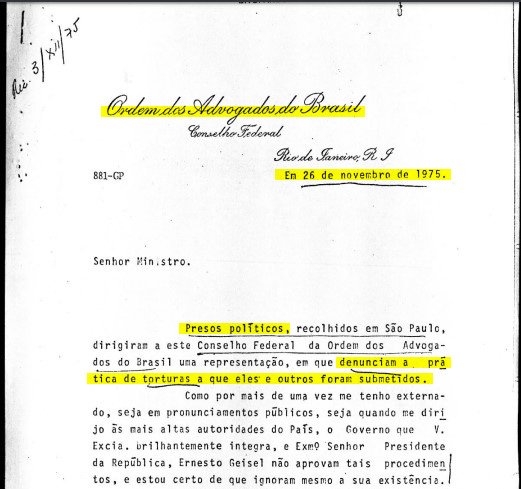

Itamaraty e SNI inocentam seis desaparecidos políticos

Segunda reportagem da série Nada Consta revela documentos que negam perante a ONU qualquer antecedente criminal de vítimas da ditadura

Eumano Silva / Metrópoles

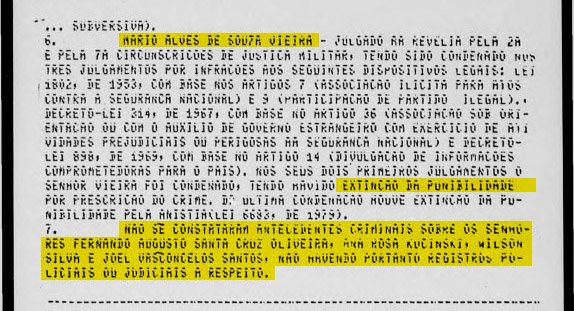

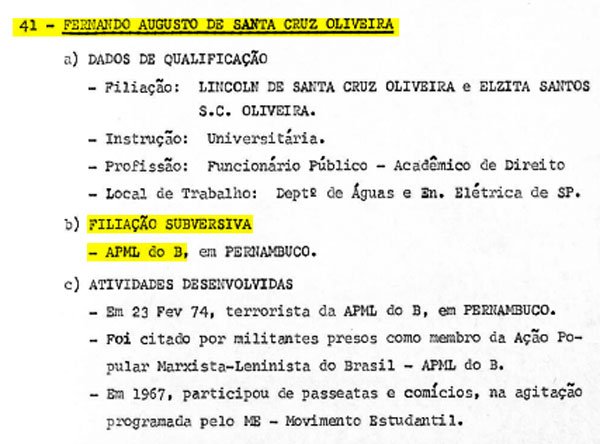

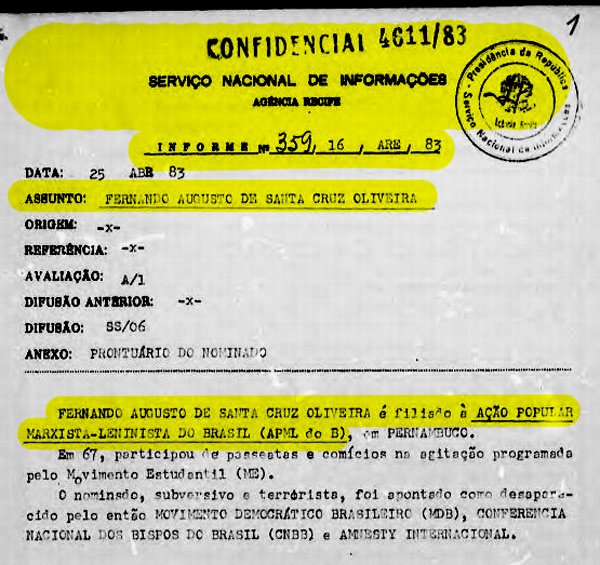

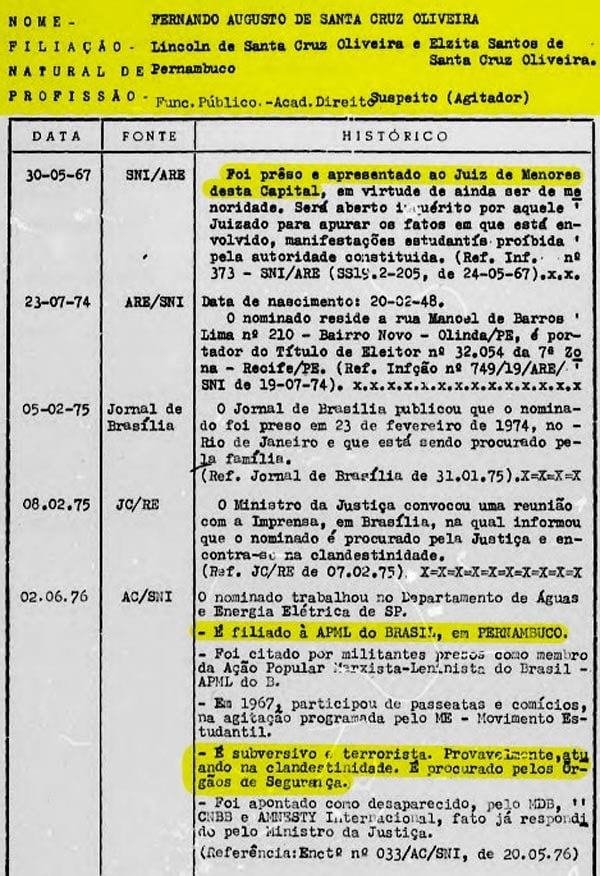

Um conjunto de documentos elaborados em 1981 pelo governo brasileiro trata como inocentes quatro desaparecidos políticos da ditadura. Em resposta a um organismo das Nações Unidas, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informa que nada consta contra Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, Joel Vasconcelos Santos, Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva. A cúpula militar avalizou o comunicado oficial do Itamaraty.

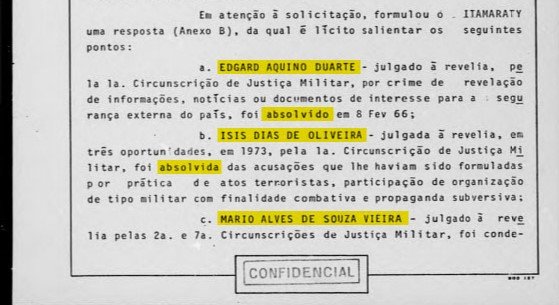

O mesmo despacho telegráfico do MRE registra a absolvição de outros dois opositores listados entre os 210 desaparecidos durante os 21 anos do governo fardado. Edgard Aquino Duarte e Ísis Dias de Oliveira foram julgados à revelia pela Justiça Militar e eximidos dos crimes de que eram acusados. Apenas um dos citados no despacho, Mário Alves de Souza Vieira – também eliminado pela repressão -, recebeu condenação por atos contra a ditadura.

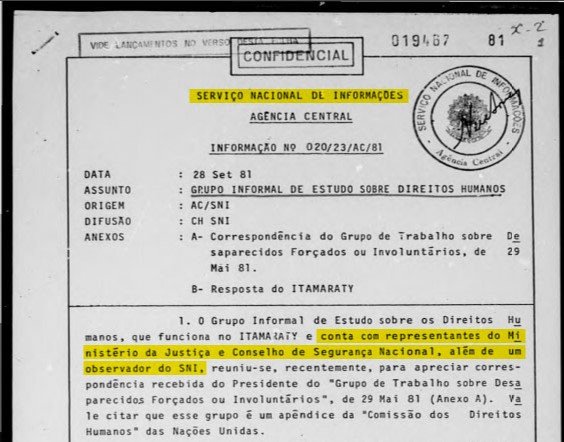

Classificado como “confidencial”, “secreto” e “urgentíssimo” o documento do Itamaraty foi produzido em resposta a um questionamento do Grupo de Trabalho sobre Desaparecidos Forçados ou Involuntários, ligado à Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). O organismo internacional pediu informações sobre os sete militantes no dia 29 de maio de 1981.

No dia 16 de setembro do mesmo ano, a Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores (Sere) enviou o despacho com instruções sobre o assunto para a Delegação do Brasil junto aos organismos internacionais em Genebra (Delbrasgen), com sede em Genebra, na Suíça. Na ocasião, o chanceler era Saraiva Guerreiro, experiente diplomata de carreira.

“Não se constaram antecedentes criminais sobre os senhores Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, Ana Rosa Kucinski, Wilson Silva e Joel Vasconcelos Santos, não havendo portanto registros policiais ou judiciais a respeito”, diz o documento.

Durante o governo João Figueiredo, entre 1979 e 1985, a abertura política iniciada pelo presidente anterior, Ernesto Geisel, facilitou o fluxo de informações dentro e fora do país. As denúncias contra prisões, torturas e mortes de adversários do regime autoritário circulavam no exterior e mobilizavam brasileiros e estrangeiros desde os primeiros anos da ditadura.

As famílias procuravam os parentes sem saber se estavam vivos ou mortos. As pressões aumentavam à medida que ficava evidente que surgiam evidências de eliminação dos militantes. Nesse contexto, o grupo de trabalho fez as indagações respondidas pelo MRE (imagens abaixo).

Leia também

- Ficha limpa no SNI, advogada do DF desapareceu na ditadura

- Itamaraty e SNI inocentam seis desaparecidos políticos

- Documentos inéditos – Com AI-5, bastava ser comunista para morrer

- Obituário: pioneiro e comunista, Geraldo Campos enfrentou a ditadura

Para escrever a mensagem, o Itamaraty contou com a ajuda do Conselho de Segurança Nacional (CSN), do Serviço Nacional de Informações (SNI) e do Ministério da Justiça. Juntos, compunham o Grupo Informal de Estudos sobre os Direitos Humanos, instalado dentro do Itamaraty para tratar das demandas exteriores relacionadas aos abusos do governo.

A participação desses órgãos nas declarações favoráveis às vítimas reforça a credibilidade do conteúdo do despacho. Os três ramos da segurança acumulavam dados e prontuários relativos a todos os suspeitos de atuação contra o governo militar. Ligado à Presidência da República, o SNI coordenava as atividade de espionagem, informação e contrainformação da ditadura. O CSN assessorava o Palácio do Planalto em assuntos de segurança nacional.

Com data do dia 28 de setembro de 1981, um documento “confidencial” escrito pela Agência Central do SNI registra o envolvimento desses setores do governo na preparação da resposta ao organismo ligado à ONU. Identificado como Informação 020/23/AC/81, o relato reproduz o texto do Itamaraty que inocenta seis dos sete desaparecidos.

Trinta e oito anos depois dos fatos, o Arquivo Nacional preserva despachos, ofícios e relatos oficiais relativos aos questionamentos do grupo de trabalho criado pelas Nações Unidas. Uma das vítimas da ditadura citada nos documentos é Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. No último dia 4 de agosto, o Metrópoles publicou uma reportagem sobre uma ficha do SNI que, embora chame o militante de “terrorista”, não aponta qualquer ação violenta de sua autoria. Esse material foi produzido depois que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que Santa Cruz foi morto pelos próprios companheiros, declaração desmentida pelos registros do órgão de espionagem do governo militar.

Os documentos agora revelados acrescentam novos elementos sobre a inocência do desaparecido político, preso pelos agentes da repressão em fevereiro de 1974, e nunca mais visto pela família. Ele era pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Mostram os dados mantidos sobre ele e outros cinco militantes pela área de segurança do governo.

Sobre Edgar Aquino Duarte, o governo brasileiro forneceu as seguintes informações para o grupo de trabalho da ONU: “Julgado à revelia pela 1ª Circunscrição Militar por infração do artigo 144 (crime de revelação de informações, notícias ou documentos de interesse para a segurança interna do país), o senhor Duarte foi absolvido nesse julgamento, em 8 de fevereiro de 1966”.

O despacho do Itamaraty e o relato do SNI referem-se a Ísis Dias de Oliveira da seguinte forma: “Julgada à revelia em três oportunidades em 1973 pela 1ª Circunscrição Militar, tendo sido absolvida das acusações que lhe haviam sido formuladas com base no Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 1968, em seus artigos 28 (atos de terrorismo), 42 (participação em organização de tipo militar com finalidade combativa) e 45 (propaganda subversiva)”.

Único condenado citado nos documentos, Mário Alves de Souza Vieira foi julgado por associação ilícita para atos para a segurança nacional, participação de partido ilegal, associação sob orientação ou com o auxílio de governo estrangeiro com exercício de atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional e divulgação de informações comprometedoras para o país. As sentenças foram extintas por prescrição ou pela Lei da Anistia, de 1979.

Dirigente do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), organização que atuava na luta armada contra o governo militar, Mário Alves Vieira tinha 47 anos quando desapareceu, no dia 17 de janeiro de 1970, depois de preso pelo Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi), um dos braços do aparelho repressivo.

Fernando Santa Cruz e o casal Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva fazem parte da lista de doze desaparecidos que, segundo o ex-delegado Cláudio Guerra, foram mortos incinerados no forno de uma usina no interior do Rio de Janeiro. Santa Cruz tinha 26 anos e, os outros dois, 32 anos. Os três sumiram em 1974. (ver galeria abaixo com as fotos das seis vítimas inocentadas pelos documentos)

Santa Cruz atuava na organização clandestina Ação Popular (AP) e não atuou na luta armada. Kucinski e Silva pertenciam à Ação Libertadora Nacional (ALN), um dos grupos mais violentos no combate à ditadura. Porém, segundo os documentos, nada fizeram de comprovado que justificasse a condenação.

Militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Joel Vasconcelos Santos presidiu a União dos Estudantes Secundaristas (Ubes/RJ). Foi preso em uma esquina no Rio de Janeiro no dia 15 de março de 1971. Ele tinha 21 anos, estava com um amigo, Antônio Carlos de Oliveira da Silva, e carregava panfletos com propaganda contra o governo militar.

Silva sobreviveu a torturas e, cinco anos depois de solto, deu um depoimento (ver galeria acima) sobre o sofrimento dos dois nas dependências do aparelho repressivo. “O Joel, coitado, nunca conseguiu sair de lá”, afirmou o amigo do desaparecido. Nesta época, o PCdoB preparava a implantação da Guerrilha do Araguaia, no Pará. Embora o partido fosse favorável à luta armada, não praticava ações urbanas. O relato do amigo do estudante comunista foi arquivado pela Câmara dos Deputados.

Aos 31 anos, Isis Dias de Oliveira também integrava a ALN quando foi presa em janeiro de 1972. Desde então, está desaparecida.

Ex-militar da Marinha, Edgar Aquino Duarte teve longa atuação contra a ditadura desde o golpe de 1964. Esteve preso em diferentes órgãos da repressão e exilado no México e em Cuba. Foi visto pela última vez em junho de 1973 no Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) de São Paulo. Não há registro de que fizesse parte de alguma organização clandestina.

Série sobre desaparecidos sem crimes

Esta é a segunda reportagem produzida pelo Metrópoles sobre desaparecidos políticos da ditadura sem condenações ou, mesmo, sem antecedentes criminais. A primeira, como dito acima, abordou o caso de Fernando Santa Cruz. Contra ele, pesavam acusações de participar de passeatas e comícios.

Amparada em registros oficiais do governo militar, a série Nada Consta tem o objetivo de mostrar que adversários políticos foram perseguidos, presos e nunca mais vistos pelas famílias, embora não fossem acusados de ações violentas. Muitas vezes tratadas como “terroristas”, essas vítimas desapareceram pela vontade dos órgãos da repressão.

No total, a polícia política do governo militar matou 434 adversários – dos quais, 210 permanecem desaparecidos. Os documentos integram o acervo da ditadura preservado no Fundo SNI do Arquivo Nacional.

Fonte: Metrópoles

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/exclusivo-itamaraty-e-sni-inocentam-seis-desaparecidos-politicos

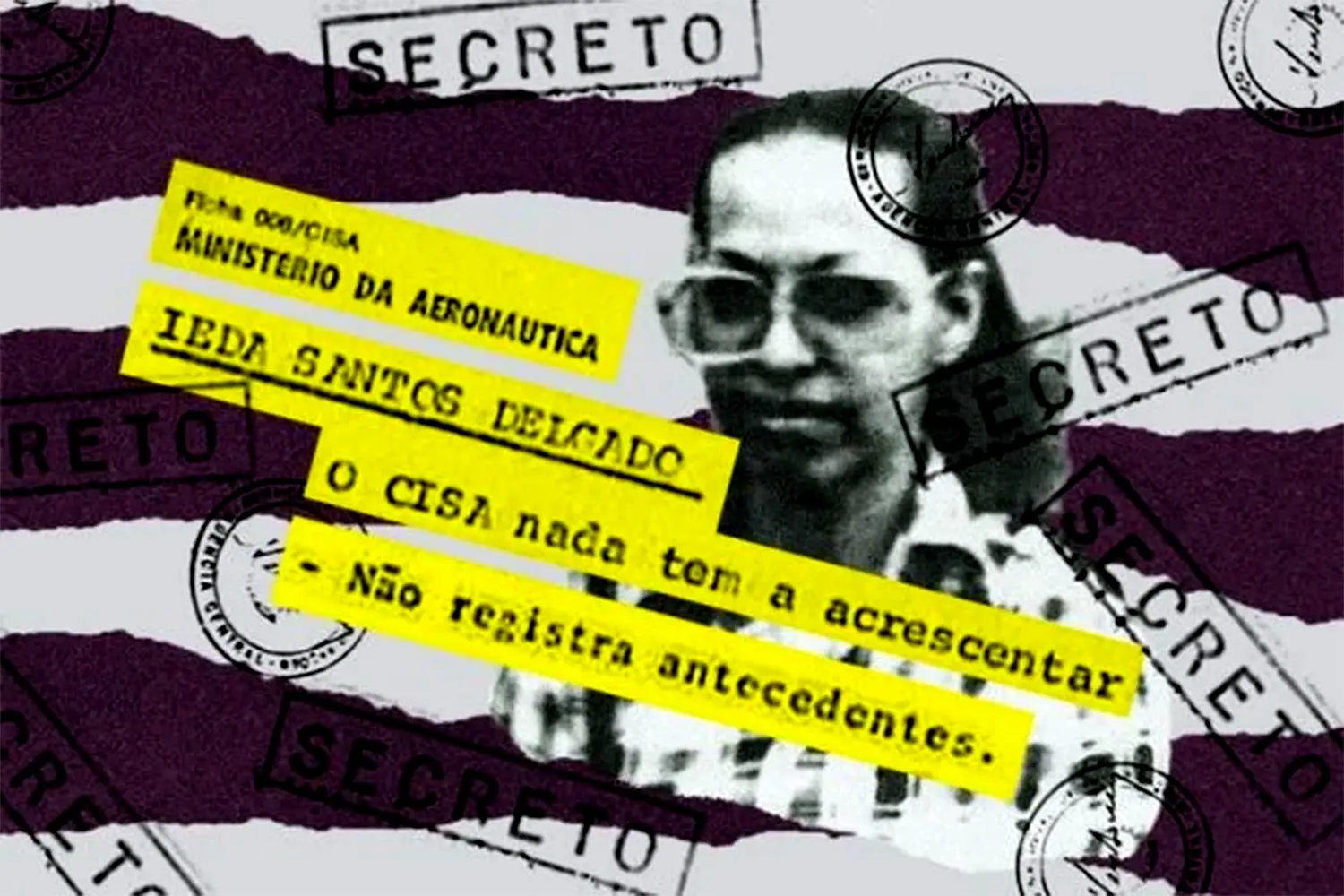

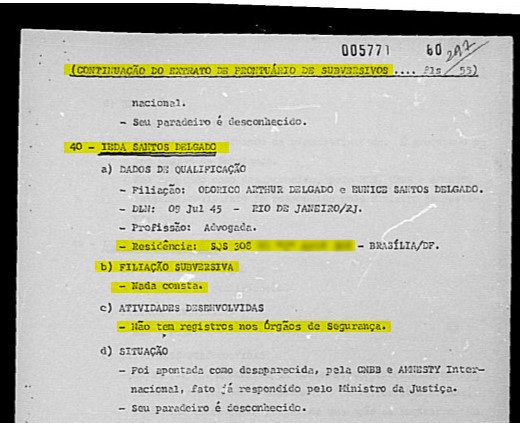

Ficha limpa no SNI, advogada do DF desapareceu na ditadura

Terceira reportagem da série "Nada Consta" resgata a história de Ieda Santos Delgado, ex-estudante da UnB que sumiu em 1974

Eumano Silva / Metrópoles

No dia 11 de abril de 1974, a advogada Ieda Santos Delgado saiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo para cumprir uma tarefa sigilosa. Tinha 28 anos e militava na clandestina Ação Libertadora Nacional (ALN), organização armada de oposição à ditadura. Também trabalhava no Departamento Nacional de Produção Mineral.

Ieda nunca mais foi vista pela família. Quarenta e cinco anos depois da viagem, ela ainda faz parte da lista de 210 desaparecidos durante o governo militar.

Documentos inéditos mostram que os órgãos de segurança não dispunham de qualquer informação contra a advogada. Pelos arquivos oficiais, ela se tornou uma desaparecida política sem ter cometido irregularidades de qualquer natureza.

Esta é a terceira reportagem da série “Nada Consta”, produzida pelo Metrópoles, sobre vítimas do regime militar que não cometeram crimes contra a ditadura, segundo os órgãos de segurança. Sem acusações, processos, nem julgamentos, tiveram as vidas interrompidas sob a responsabilidade do Estado brasileiro.

Publicado no dia 4 de agosto, a primeira reportagem abordou o caso de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. A segunda, do dia 19 de agosto, tratou dos desaparecimentos de seis opositores da ditadura: Edgard Aquino Duarte, Ísis Dias de Oliveira Joel Vasconcelos Santos, Ana Rosa Kucinski, Wilson Silva e, de novo, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira.

A série foi motivada por declarações fantasiosas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, filho do desaparecido Fernando Augusto. O material jornalístico se baseia em registros militares sigilosos preservados pelo Arquivo Nacional. Os documentos fazem parte do acervo do Fundo SNI (Serviço Nacional de Informações), órgão criado pelos militares para coordenar a espionagem e a repressão política.

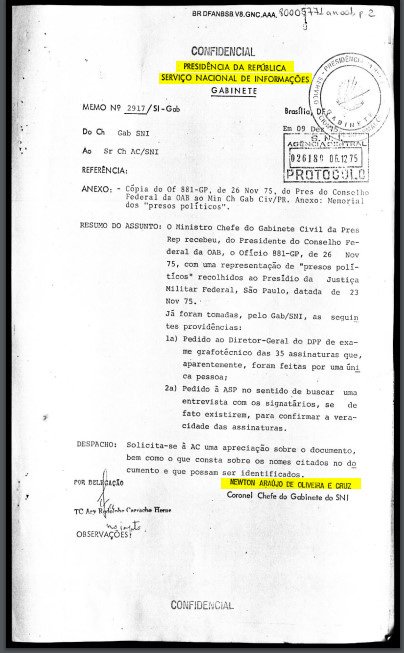

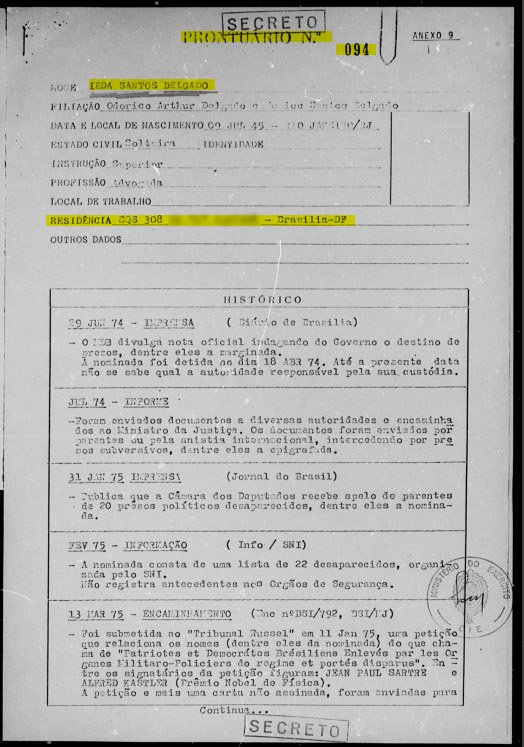

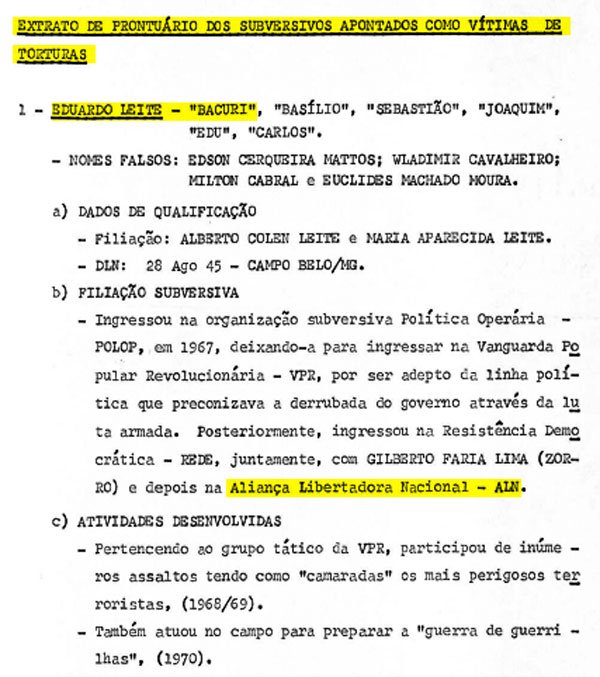

A situação de Ieda foi tratada em documentos do SNI, do Centro de Informações do Exército (CIE), do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa) e do Ministério da Justiça. Um relatório do SNI intitulado “Extrato de prontuário dos subversivos apontados como vítimas de tortura” faz uma espécie de resumo das informações existentes sobre 53 opositores do governo fardado.

Elaborada como uma denúncia, a lista com mais de cinco dezenas de nomes foi feita por um grupo de presos políticos conhecedores do que se passava nos porões do regime autoritário. As acusações se basearam em fatos que presenciaram ou em informações que ouviram nas cadeias por onde passaram.

“Nada consta”, diz o relatório no campo “filiação subversiva” no extrato sobre a advogada, prova de que o SNI desconhecia sua militância política. “Não tem registros nos órgãos de segurança”, acrescenta o levantamento no item “atividades desenvolvidas”, mais um sinal da ausência de informações sobre Ieda.

Sem timbre oficial, a relação de antecedentes dos opositores foi elaborada pelo SNI em resposta a um ofício, protocolado pela Agência Central do órgão no dia 6 de dezembro de 1975. No pé da página, o despacho tem um carimbo do então coronel Newton Cruz, chefe de gabinete do órgão e personagem relevante na história do aparato repressivo.

Entre outros cargos, como general, chefiou a Agência Central do SNI e o Comando Militar do Planalto (CMP). Nesse posto, Cruz ficou nacionalmente conhecido pelas cenas que protagonizou, montado a cavalo, quando tentava dispersar manifestantes durante as Medidas de Emergência de 1984 – período em que o Congresso rejeitou a emenda constitucional que mobilizou os brasileiros na campanha das Diretas Já, em defesa da eleição para presidente da República.

No relatório com os extratos, consta um endereço de Brasília, na SQS 308, como lugar de moradia de Ieda. De fato, ela vivera nesse apartamento na capital federal, mas quando desapareceu tinha domicílio no Rio, onde trabalhava no DNPM. Nesse período, cursou direito na Universidade de Brasília (UnB), onde ingressou na primeira metade da década de 1960.

O material do SNI sobre os prontuários atendeu uma demanda do chefe da Casa Civil da Presidência da República, general Golbery do Couto e Silva, destinatário de um ofício da OAB. A entidade questionava o governo sobre as denúncias de torturas feitas por 33 presos políticos. Ieda se encontra entre as 53 vítimas de maus-tratos apontadas no ofício da OAB. O nome dela aparece no tópico 40 da lista.

A mesma denúncia dos presos levou o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa) a fazer uma pesquisa sobre os dados existentes a respeito dos 53 nomes listados pela OAB. O Documento de Informações nº 0008, com data de 19 de janeiro de 1976, resume as referências encontradas sobre Ieda.

“O Cisa nada tem a acrescentar à nota do exmo. Sr. Ministro da Justiça Publicada nos jornais de 7 de fevereiro de 1975, segundo a qual ‘nenhum registro há sobre a mesma [Ieda]’”, consta no documento.

De fato, junto com outros três militantes, o nome da advogada do DNPM consta em um relatório do Ministério da Justiça sobre desaparecidos políticos. “Nenhum registro foi encontrado sobre José Roman, Ana Rosa Kucinski [esposa de Wilson Silva], Ieda Rosa Delgado e Fernando Antonio da Silva Meirelles Neto”, afirma o texto. Por um erro do datilógrafo, o segundo nome da advogada, Santos, foi trocado por “Rosa”.

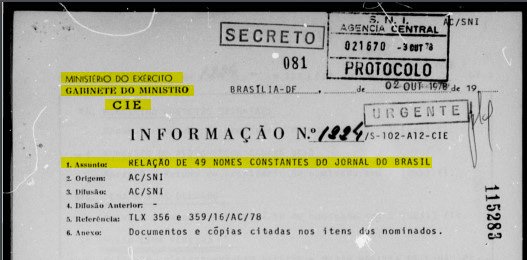

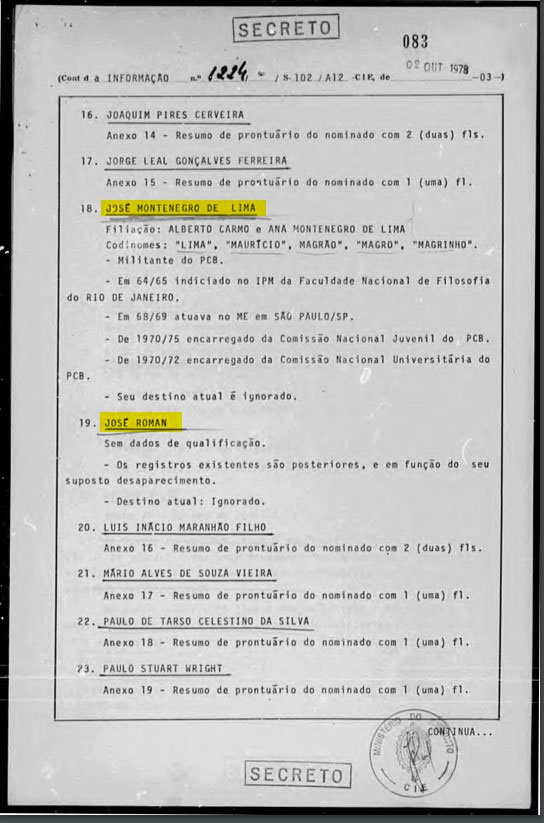

No dia 2 de outubro de 1978, o Centro de Informações do Exército (CIE) organizou as respostas para uma reportagem do Jornal do Brasil sobre 49 vítimas da ditadura. Um documento classificado como Informação nº 1224/S-102-A12-CIE apresenta fichas sobre cada um dos citados.

O anexo 9 contém os dados disponíveis sobre Ieda, compilados no Prontuário nº 094. No histórico da advogada, todas as referências têm datas posteriores ao desaparecimento, mais uma evidência da falta de ocorrências identificadas pela repressão.

Em pouco mais de uma página, o anexo resgata citações retiradas da imprensa e dos arquivos militares, todas relacionadas à repercussão do sumiço da militante da ALN. “Não registra antecedentes nos órgãos de segurança”, diz o documento em um tópico sobre as informações em poder do SNI.

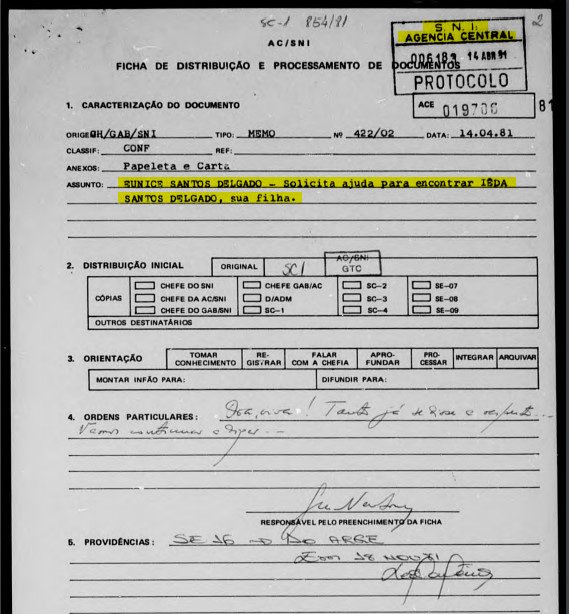

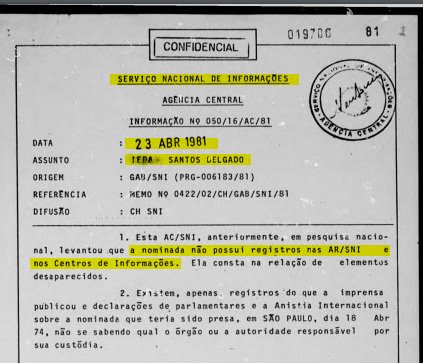

A inexistência de maus antecedentes de Ieda também foi oficializada pela Agência Central do SNI no dia 23 de abril de 1981. O documento confidencial Informação nº 050/16/AC/81 revela ausência de elementos que envolvam a advogada com atividades políticas ou policias.

“Esta AC/SNI, anteriormente, em pesquisa nacional, levantou que a nominada [Ieda] não possui registros nas AR/SNI e nos Centros de Informações. Ela consta na relação de elementos desaparecidos”, diz o documento.

Elaborado sete anos depois do sumiço da militante, o texto do SNI tem características que reforçam a veracidade do conteúdo. A terminologia “Informação” se aplica a comunicados resultantes de dados processados a partir dos relatos disponíveis nos órgãos de segurança. Tem o objetivo de proporcionar às autoridades dados básicos necessários à tomada de decisões.

O SNI produziu o documento em resposta a uma carta escrita pela mãe de Ieda, Eunice Santos Delgado, a uma pessoa do governo tratada por “Sra. D. Dulce”. A mensagem pede ajuda para encontrar a “querida filha”. “Recorro a sua bondade como mãe que desde essa época se empenha na busca infrutífera, pois em todas as portas onde bato não obtenho resposta para seu paradeiro”, diz a carta de Eunice.

Os despachos do SNI indicam que o assunto despertou o interesse do então presidente da República, general João Figueiredo (1979-1985), conforme registrado no item 1 do Memorando nº 0422/02/CH/GAB/SNI: “Fins atender o Exmo. Sr. Pr, Verificar” e em uma “papeleta” do gabinete do ministro chefe do SNI. Na ocasião, o cargo era ocupado pelo general Octávio Aguiar de Medeiros.

A tramitação do caso nos altos escalões demonstra o grau de importância dado ao assunto pela burocracia do governo militar. O Metrópoles não confirmou a identidade da pessoa chamada da “D. Dulce”. Embora esse fosse o nome mulher de Figueiredo, não se pode afirmar com certeza de que se tratasse da primeira-dama do país.

Porém, como partiu do presidente a ordem para que o SNI verificasse as fichas de Ieda, essa hipótese deve ser considerada. De qualquer forma, foi um apelo de uma mãe desesperada para outra, com acesso ao poder.

Família mobilizou autoridades em busca de Ieda

Na Semana Santa de 1974, Ieda avisou a família que viajaria para São Paulo. Pretendia pegar um ônibus, mas acordou tarde e decidiu ir de avião. Não contou o que faria na capital paulista.

Uma semana antes, Ieda estivera em Brasília, recorda a irmã Eunice Scliar, a Nicinha. Aguardava uma transferência do emprego no DNPM para a capital federal, onde pretendia morar de novo. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, fazia cursos na área do direito e mantinha estreita ligação com as universidades.

Alguns familiares sabiam que a advogada apoiava a Ação Libertadora Nacional, o maior e mais atuante grupo de guerrilha urbana contra o regime militar. Seus integrantes assaltavam bancos, sequestravam diplomatas e executavam traidores. Fundada em 1967 pelo líder guerrilheiro Carlos Marighella, a ALN encontrava-se esfacelada no primeiro semestre de 1974. Os sobreviventes estavam presos, mortos ou no exílio.

Marighella foi morto em São Paulo em 4 de novembro de 1969. Nos cinco anos seguintes, sucessivos dirigentes tombaram em confrontos ou foram sacrificados na tortura.

A repressão matou dez guerrilheiros da ALN em 1973. Neste ano, no dia 30 de novembro, caíram, Antonio Carlos Bicalho Lana e Sônia Maria Moraes Angel Jones. Em 1974, depois de Ieda, os agentes de segurança eliminaram Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva no dia 22 de abril, como citado na segunda reportagem da série.

No dia 7 de maio do mesmo ano, a ditadura ainda desapareceu com Thomaz Meirelles. Um ano depois, em 14 de maio, outro integrante da ALN, Issami Okamo, sumiu nos porões do regime militar.

Assim, no primeiro semestre de 1974, não existia mais luta armada no Brasil. Segundo o site Terrorismo Nunca Mais (Ternuma), administrado por militares da reserva ligados à ditadura, a última ação armada contra o governo militar foi um atentado no Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro de 1973.

“A bomba colocada na agência da Lan-Chile foi considerada a última manifestação de violência praticada pelas organizações subversivas e valiza o fim da tentativa armada comunista para a tomada do poder no Brasil”, diz um texto do Ternuma dedicado à ALN.

Os poucos sobreviventes soltos viviam acuados pela repressão. Segundo relatos de familiares e de ex-integrantes da ALN, Ieda viajou para São Paulo com o objetivo cumprir uma tarefa recebida dos dirigentes do grupo guerrilheiro no Rio.

Pelo que se soube depois do desaparecimento, a viagem se destinava a buscar roupas e passaporte para um casal que pretendia fugir do Brasil. Por não ser conhecida dos órgãos de segurança, imaginava-se, teria mais facilidade para driblar os agentes da repressão.

Betty Chachamovitz e Flávio Augusto Neves Leão de Salles – o casal – viviam escondidos em uma casa no Rio. Ela estava grávida.

No mesmo feriado, os familiares de Ieda viajaram para o Espírito Santo. Quatro dias depois, de volta ao Rio de Janeiro, receberam uma ligação anônima com a informação de que a advogada fora presa em São Paulo.

Eunice iniciou imediatamente uma busca incessante pela filha. Contratou advogados renomados, procurou amigos influentes entre os militares, escreveu cartas para a Presidência da República. Engajou-se também nos movimentos de parentes de vítimas da ditadura. Tudo em vão.

De concreto, a mãe descobriu no aeroporto que Ieda comprara a passagem e embarcara para São Paulo. O cheque usado no pagamento foi compensado pelo banco.

A procura por Ieda levou a mãe a informações sobre a filha com os sobreviventes da ALN. Eunice soube, então, que ela tinha ligações com o casal.

Flávio Salles e Betty Chachamovitz conseguiram fugir ainda em 1974. Depois da anistia, em 1979, retornaram para o Brasil. A irmã Nicinha disse ao Metrópoles que o casal conversou com a família, mas não quis a presença da mãe.

As irmãs aceitaram o encontro. A reunião, porém, nada esclareceu sobre os últimos passos da advogada. Flávio Salles e Betty Chachamovitz disseram não se recordar dos fatos abordados pela família.

O Metrópoles não conseguiu os contatos dos dois. Esta reportagem permanecerá aberta para comentários que porventura queiram fazer depois da publicação.

Mais sobre o assunto

- Ficha limpa no SNI, advogada do DF desapareceu na ditadura

- Itamaraty e SNI inocentam seis desaparecidos políticos

- Documentos inéditos – Com AI-5, bastava ser comunista para morrer

- Obituário: pioneiro e comunista, Geraldo Campos enfrentou a ditadura

Duas ex-militantes da ALN conversaram com o site sobre a convivência que tiveram com Ieda. Maria do Amparo Araújo participou de reuniões de formação política com a advogada no Rio de Janeiro em 1973 e 1974. Orientadas por superiores na hierarquia da organização, no processo de formação política, elas estudavam trechos de livros mais tarde discutidos com os dirigentes.

O primeiro a cumprir esse papel foi Merival Araújo, no primeiro semestre de 1973. Morreu em maio deste ano. No lugar dele, quem passou a orientar as leituras e as discussões foi Flávio Salles.

“Por razões de clandestinidade, não conversávamos sobre nada pessoal, mas meu sentimento sobre ela era de que era uma pessoa muito sozinha, muito calada, eu achava que ela era novata na ALN”, afirma Amparo.

Com Flávio, foram dois ou três encontros de Amparo e Ieda. O último foi debaixo de uma árvore no Recreio dos Bandeirantes. Uma viatura da polícia parou perto e olho para o grupo. Continuaram a leitura como se estivesse tudo normal, mas os militantes da ALN tinham armas escondidas sob as pernas.

“Não sei se a Ieda tinha uma arma ou se o Flávio levou para ela, mas nesse dia ela tinha um revólver”, diz Amparo.

Todos os dirigentes da ALN andavam armados. O mesmo ocorria com os militantes que participavam de ações violentas, os clandestinos ou os que eram conhecidos da repressão. Esse, porém, não era o perfil de Ieda. Ela ajudava a ALN com dinheiro para ajudar a manter os integrantes perseguidos, guardava e transportava documentos.

Ieda sumiu logo depois do encontro no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, Amparo morava com o companheiro, Thomaz Antônio Meirelles, dirigente do grupo guerrilheiro.

Quando soube do desaparecimento da advogada, ele pediu que Amparo vigiasse por alguns dias, de longe, a casa onde moravam Salles e Betty. A tarefa foi cumprida por alguns dias, mas nenhuma anormalidade ocorreu.

Desse episódio, Amparo deduziu que Ieda conhecia a residência onde vivia o casal guerrilheiro. Meirelles queria, então, saber se, presa, ela fornecera o endereço aos órgãos de segurança. Como nada aconteceu na casa, concluíram que a advogada nada revelou à polícia.

Meirelles e Amparo guardavam no apartamento cerca de uma dezena de armas, como revólveres, pistolas e uma metralhadora. Um dia, ele saiu para encontrar Flávio e Betty e nunca mais voltou. Depois disso, Amparo passou a dormir cercada pelas armas, engatilhadas.

Em entrevista para o jornalista Luiz Maklouf Carvalho, Flávio disse que Meirelles não apareceu no encontro que tinham marcado para o Leblon. A informação foi publicada no livro Mulheres que foram à luta armada, publicado em 1998 pela Editora Globo.

Sem registros de participação em ações armadas

Por ter emprego público, a advogada levava uma vida legal. Não usava documentos falsos nem tinha vida clandestina. Por tudo o que se divulgou desde o desaparecimento e, também, pelos documentos preservados pelos arquivos oficiais, não há pistas de que ela tenha participado de ações violentas.

O nome de Ieda também não aparece nas relações de assaltos a bancos ou sequestros elaboradas por sites como o Ternuma para acusar os opositores da ditadura. A ausência antecedentes registrados nos papéis militares autorizam a conclusão de que se tratava de uma cidadã de ficha limpa, para se usar uma expressão atual. A foto usada em destaque nesta reportagem faz parte do álbum de família. A repressão também não tinha imagens da militante desaparecida.

Para se ter uma ideia da pouca importância da advogada para os órgãos de segurança, vale observar que o “Extrato de prontuário dos subversivos apontados como vítimas de tortura” citado no início desta reportagem, listou os antecedentes conhecidos dos 53 opositores citados na lista. O primeiro, Eduardo Collen Leite, conhecido por Bacuri, morto sob tortura em 1970, apresentado como autor de uma série de ações violentas.

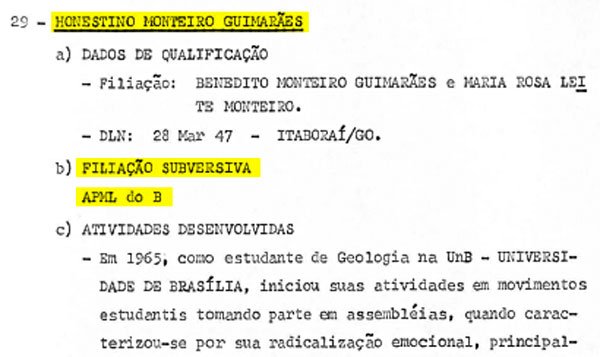

Mesmo sem cometer atos de guerrilha, o ex-líder estudantil de Brasília, Honestino Guimarães, também desparecido político, tem uma longa ficha corrida no documento do SNI. Menos atuante, mas também sem cometer atos violentos, Fernando Santa Cruz é tratado como “terrorista” e “subversivo”. Veja na galeria abaixo.

O Metrópoles também conversou com outra ex-integrante da ALN, Sonia Hypolito. Ela conheceu e militou com Ieda no movimento estudantil de Brasília, no final dos anos 1960. “Éramos muito amigas e militamos juntas contra a ditadura. Fizemos passeata na W3 e sentimos gás lacrimogêneo”, conta Sonia.

Presa no congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) de Ibiúna, em 1968, ela retornou depois de solta para Brasília, onde aproximou-se de amigos que militavam na ALN. Mudou-se, então, para São Paulo.

Voltou para a cadeia por mais sete meses, saiu de novo e morou clandestina no Rio de Janeiro. Em 1973, exilou-se no Chile. “Desde que saí de Brasília, perdi contato com Ieda. Minha memória não anda boa, mas não me lembro de tê-la visto mais. Eu só soube que ela tinha entrado na ALN quando eu já estava exilada na Europa. Na clandestinidade, era normal não saber que os outros militavam”, afirma a ex-guerrilheira da ALN.

Sonia se emocionou e chorou no áudio enviado ao Metrópoles na entrevista. “A lembrança que eu tenho dela é de uma pessoa maravilhosa, séria, estudiosa”, recordou.

Também ex-militante do movimento estudantil em Brasília, a professora aposentada Betty Almeida dedica-se a pesquisar fatos relacionados à ditadura. Ela conviveu com Ieda na capital federal e, depois, também mudou-se para o Rio de Janeiro, onde frequentava a casa da advogada hoje desaparecida.

Betty Almeida ajudou o Metrópoles na pesquisa para esta reportagem. Vasculhou os documentos do Arquivo Nacional e buscou contatos que tivessem informações sobre a época. Autora do livro Paixão de Honestino, sobre o líder estudantil Honestino Guimarães, também desaparecido político da ditadura, ela obteve também a foto abaixo, tirada durante um churrasco em uma chácara em Brasília. Ieda é a única de pé, à direita. O último à esquerda é Álvaro Lins, também militante contra a ditadura, que passou a imagem para a pesquisadora.

“Àquela altura, qualquer um da organização provavelmente morreria se fosse preso. Quem a mandou a São Paulo sabia disso mas expôs Ieda assim mesmo”, opina a pesquisadora. “Ela deve ter caído em um ponto de chegada em São Paulo. A repressão deve ter achado que ela sabia muito e infelizmente isso deve ter aumentado o sofrimento dela”, acrescentou Betty Almeida.

O depoimento do ex-delegado Cláudio Guerra em 2014 para a Comissão Nacional da Verdade (CNV) leva a crer que a pesquisadora tem razão. Autor de revelações importantes sobre a morte e o desaparecimento de adversários da ditadura, Guerra contou que Ieda foi morta em São Paulo por Sergio Paranhos Fleury, comandante do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social).

Guerra afirmou ter recebido a informação do próprio Fleury, um dos mais sanguinários agentes da repressão. Eunice morreu em 1992 sem ter notícias da filha.

Fonte: Metrópoles

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/exclusivo-ficha-limpa-no-sni-advogada-do-df-desapareceu-na-ditadura

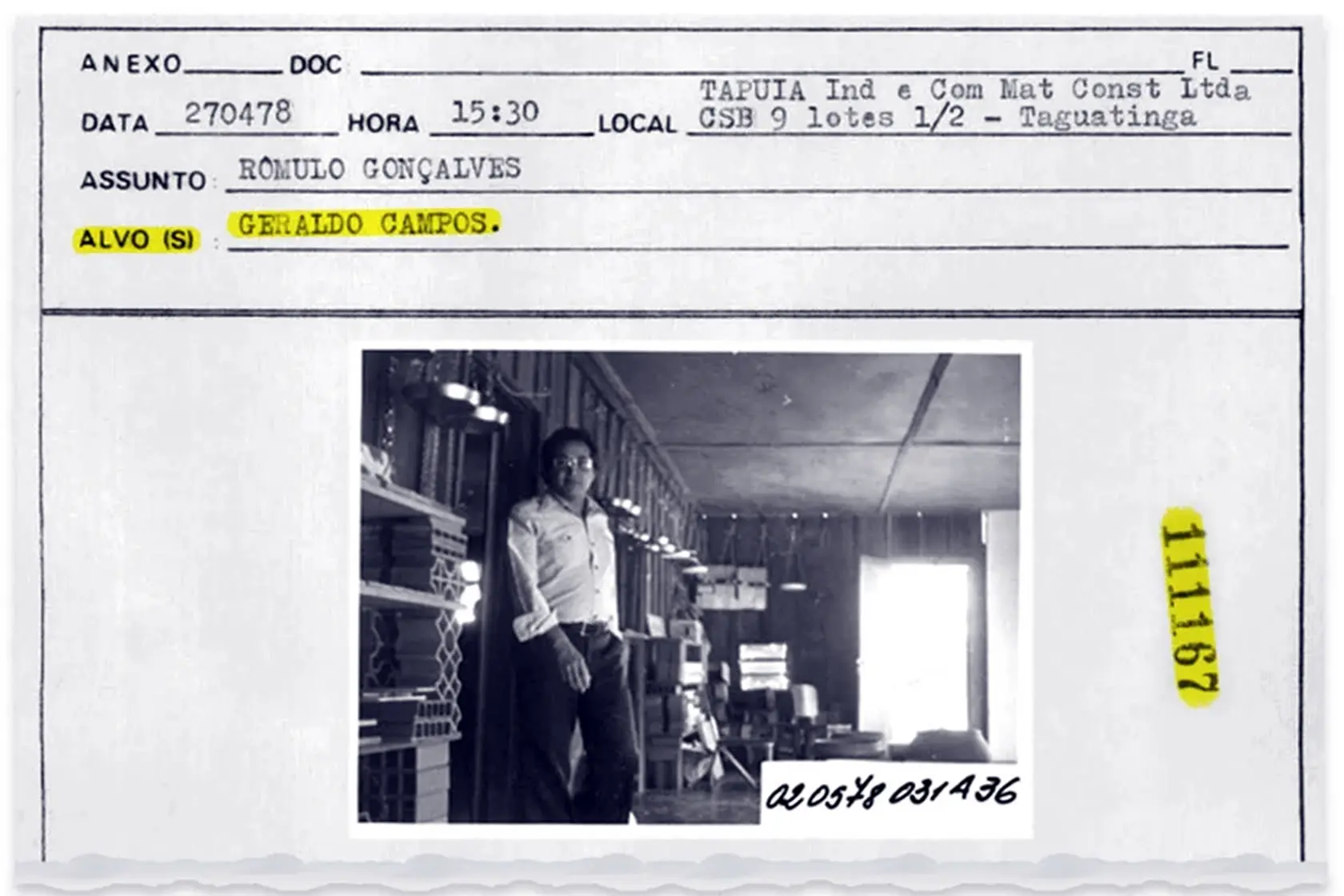

Pioneiro e comunista, Geraldo Campos enfrentou a ditadura

Mesmo sem aderir à luta armada, sindicalista defensor dos servidores de Brasília foi condenado junto com grupo próximo a Carlos Marighella

Eumano Silva / Metrópoles

O ex-deputado constituinte Geraldo Campos construiu, nas últimas décadas, a imagem de cidadão pacato e político moderado. Fundador do PSDB, teve longa trajetória ligada ao sindicalismo dos servidores públicos do Distrito Federal. Na segunda-feira (17/12), aos 93 anos, ele morreu depois de uma parada cardiorrespiratória.

Nascido em Aracaju (SE), Campos chegou a Brasília em novembro de 1958. Pioneiro, ele se destacou como abnegado integrante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e, nessa condição, foi perseguido pelos órgãos de repressão da ditadura implantada pelo golpe de 1964.

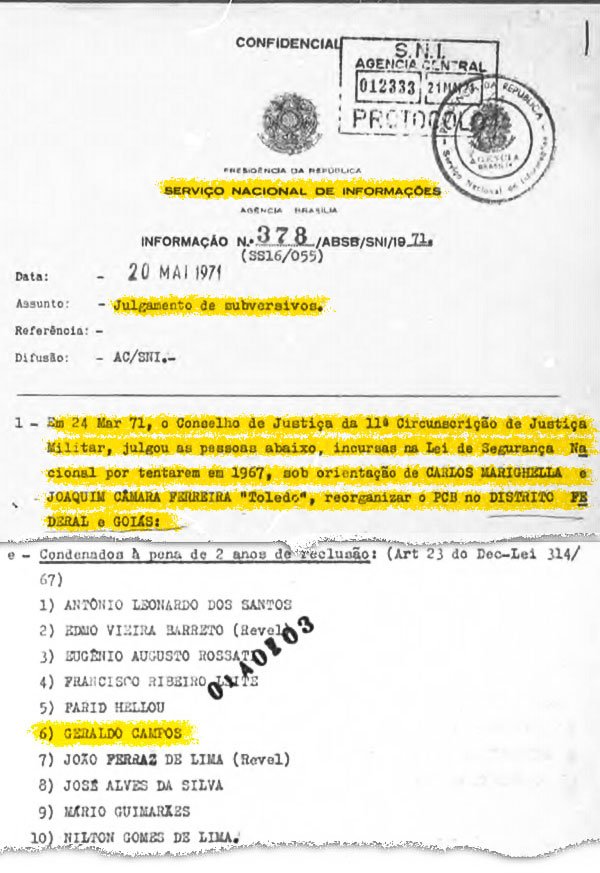

Documentos guardados pelo Arquivo Nacional, aos quais o Metrópoles teve acesso, mostram que, no auge dos Anos de Chumbo, Campos foi preso e processado por sua atuação política. Em um Inquérito Policial Militar (IPM) de 1969, acabou indiciado como integrante do grupo do líder guerrilheiro Carlos Marighella, morto pela repressão nesse mesmo ano.

Uma das referências a esta aparente ligação de Campos está registrada em um relatório do Serviço Nacional de Informações (SNI) classificado como Encaminhamento nº 542/SNI/ABSB, com data de 22 de agosto de 1969. Nesse documento, Campos é listado entre os 34 “elementos” investigados pelo IPM instaurado para “apurar atividades subversivas do Grupo Marighella”.

Mais sobre o assunto

- Política/Exclusivo: ficha limpa no SNI, advogada do DF desapareceu na ditadura

- Política/Exclusivo: Itamaraty e SNI inocentam seis desaparecidos políticos

- Política: Sem apontar violência, ficha do SNI chama Santa Cruz de “terrorista”

- Obituário: pioneiro e comunista, Geraldo Campos enfrentou a ditadura

Embora Campos e o líder guerrilheiro tenham militado no PCB, a suspeita do SNI não procedia. Marighella abriu uma dissidência no partido na segunda metade da década de 1960, mas o pioneiro de Brasília não o acompanhou na opção pela luta armada. “Os IPMs eram meio fictícios, baseados em acusações falsas. Meu pai não teve contato com Marighella”, diz Vivian, filha de Geraldo Campos.

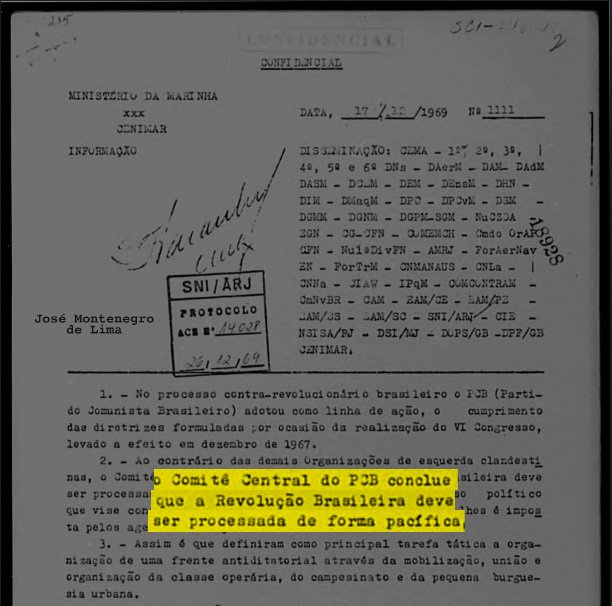

Outros integrantes do partido seguiram o caminho do radicalismo e chegaram a praticar tiro em fazendas próximas à capital. Campos permaneceu no PCB, que adotou a linha pacífica como tática para enfrentar a ditadura. Depois da dissidência, o Grupo Marighella ganhou o nome Ação Libertadora Nacional (ALN) e se transformou em uma das mais atuantes organizações armadas contrárias ao governo militar.

Mesmo sem aderir à guerrilha, Campos foi condenado no dia 24 de março de 1971 a dois anos de reclusão pelo Conselho de Justiça 11ª Circunscrição Judiciárias Militar (CJM), enquadrado na Lei de Segurança Nacional (LSN). Contra ele, pesou a acusação de tentar, junto com outras pessoas, reorganizar o PCB no Distrito Federal em 1967 sob a orientação de Carlos Marighella e de Joaquim Câmara Ferreira, outro dirigente comunista. A condenação do pioneiro ficou registrada no relatório Informação nº 378/ABSB/SNI/1971, da Agência Brasília do SNI (confira cópia abaixo).

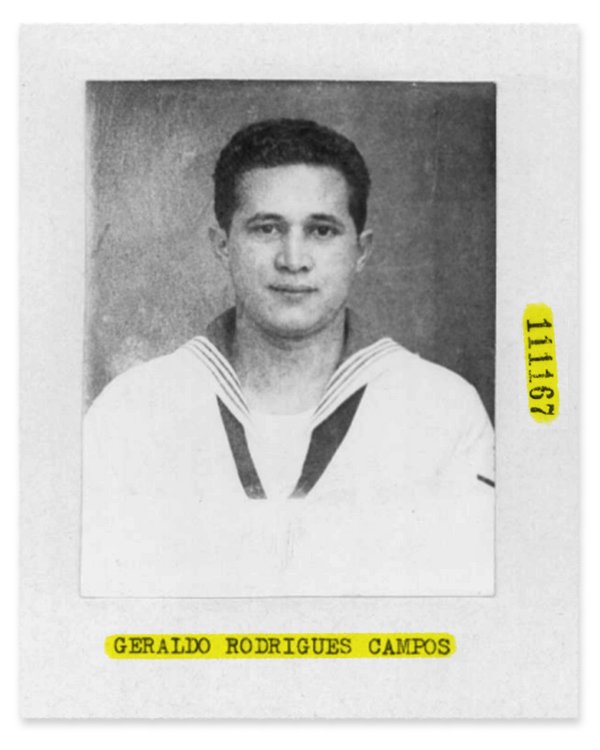

A militância comunista de Campos, na verdade, era anterior à mudança para o Planalto Central. Ex-integrante da Marinha, ele participou da Segunda Guerra Mundial na costa brasileira e de operações contra submarinos alemães. Em decorrência da atuação política, foi expulso da corporação. Os arquivos da repressão preservam uma foto na qual ele aparece vestido com roupa de marinheiro. Na identificação, por um erro do arquivista, o nome dele recebeu um sobrenome que na verdade não tinha, “Rodrigues”.

A punição pela Marinha aproximou Campos ainda mais do Partido Comunista. “Nesse período, levado pela direção do partido, ele entrou para a clandestinidade. Sempre foi muito disciplinado”, afirma Flávio Coutinho de Carvalho, genro do ex-constituinte.

Sempre ao lado dos servidores

Também antes de fixar residência em Brasília, em meados da década de 1950, levado pelo PCB, Campos morou e estudou na União Soviética, principal polo do comunismo internacional. Em Moscou, conheceu Maria de Lourdes Almeida, também militante do partido, com quem se casou depois de voltar ao Brasil. Logo depois, eles tiveram a filha, Vivian, mulher de Flávio.

De volta ao Brasil, Geraldo Campos deixou a clandestinidade e se mudou para Brasília. Na capital, ganhou projeção depois que, em 1960, foi eleito presidente da Associação dos Servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Com o golpe de 1964, foi cassado do cargo e demitido do emprego.

Desse tempo, contam os parentes, ele setia orgulho por ter conseguido, como líder da categoria, que o governo contratasse os antigos trabalhadores das obras da cidade. Assim, evitou que os candangos tivessem de deixar Brasília depois da inauguração.

Mesmo depois de cumprir pena, o aparato repressivo continuou a perseguição contra Campos. O acervo do Arquivo Nacional guarda uma foto tirada pelos espiões da ditadura em 1978, quando o país tomava o caminho da redemocratização. No dia 27 de abril daquele ano, Campos foi flagrado pelas lentes da repressão quando deixava uma loja de material de construção em Taguatinga. De pé, ao lado de uma pilha de tijolos, ele aparece de frente para a câmera (foto em destaque). “É ele mesmo. Ele trabalhou alguns anos na Tapuia Indústria e Comércio, de seu cunhado Ary Demóstenes”, diz a filha.

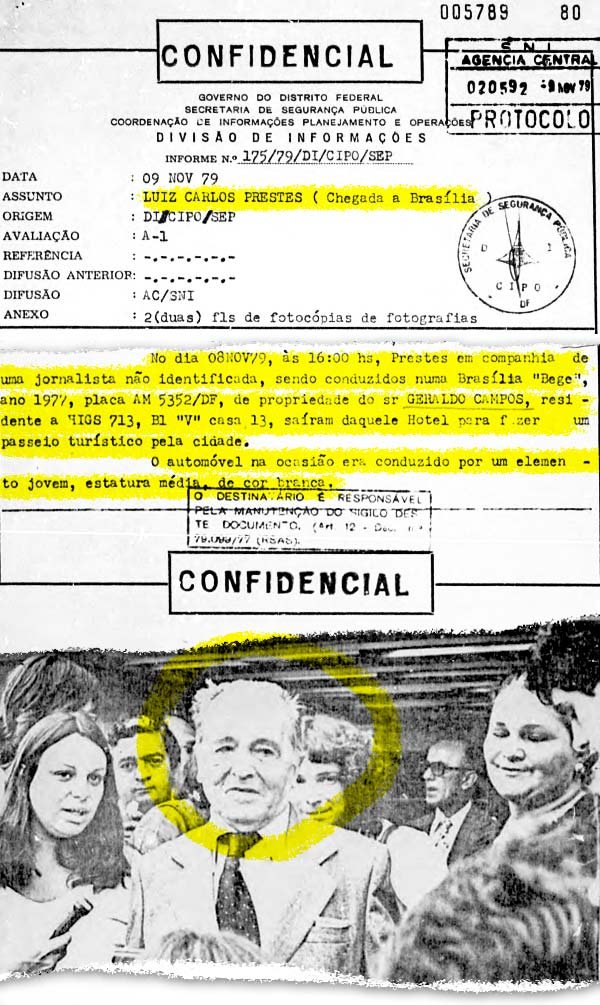

O nome do militante também consta em um relatório confidencial sobre a visita a Brasília, no dia 9 de novembro de 1979, do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Nessa data, o então secretário-geral do PCB chegou à cidade, acompanhado pela esposa, Maria Ribeiro.

Produzido pela Divisão de Informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o Informe nº 175/79/DI/CIPO/SEP (abaixo) detalha, com fotos, o giro de Prestes pela capital. Campos foi citado como dono do carro usado para transportar o dirigente comunista, na companhia de uma jornalista não identificada, em um passeio turístico por Brasília.

Com o fim da ditadura, o veterano comunista filiou-se ao então PMDB, partido que acolheu parcela considerável dos militantes do PCB. Eleito em 1986 para a Assembleia Nacional Constituinte, ele acompanhou a ala do partido que criou o PSDB dois anos depois. Na Câmara, notabilizou-se pela defesa dos direitos dos servidores e relatou a Lei 8.112, que institui o Regime Jurídico Único do Servidor Público, na Comissão de Justiça, Finanças e Trabalho

Entre 2005 e 2007, Campos presidiu o PSDB do Distrito Federal e, desde então, diminuiu a participação política. Com sua morte, Brasília perdeu o maior símbolo do sindicalismo estatal na história da capital. O jeito pacato disfarçava a atuação persistente e determinada do ex-marinheiro Geraldo Campos.

Fonte: Metrópoles

https://www.metropoles.com/distrito-federal/politica-df/obituario-pioneiro-e-comunista-geraldo-campos-enfrentou-a-ditadura

Documentos inéditos - Com AI-5, bastava ser comunista para morrer

Quarta reportagem da série Nada Consta mostra que o governo eliminou militantes e dirigentes do PCB, apesar da conhecida atuação pacífica

Eumano Silva / Metrópoles

Enquanto existiu, o Ato Institucional nº 5 (AI-5) permitiu a agentes do governo matar brasileiros por causa de crimes políticos. Mesmo quando se posicionavam contra a luta armada, adversários da ditadura perderam a vida pelo fato de militarem em organização comunista.

Nesta quarta reportagem da série Nada Consta, o Metrópoles apresenta casos de vítimas sem vinculação com assaltos a bancos, sequestros, guerrilhas ou qualquer tipo de violência. Nada os aproximava do perfil de “terroristas” propagado pelos militares para justificar a eliminação de opositores.

Dos 434 mortos sob responsabilidade da ditadura, 38 integravam o PCB, tratado como “Partidão” por militantes e simpatizantes. A reportagem destaca a trajetória de seis dessas vítimas da repressão.

Mais sobre o assunto

- Política/Exclusivo: ficha limpa no SNI, advogada do DF desapareceu na ditadura

- Política/Exclusivo: Itamaraty e SNI inocentam seis desaparecidos políticos

- Política: Sem apontar violência, ficha do SNI chama Santa Cruz de “terrorista”

- Obituário: pioneiro e comunista, Geraldo Campos enfrentou a ditadura

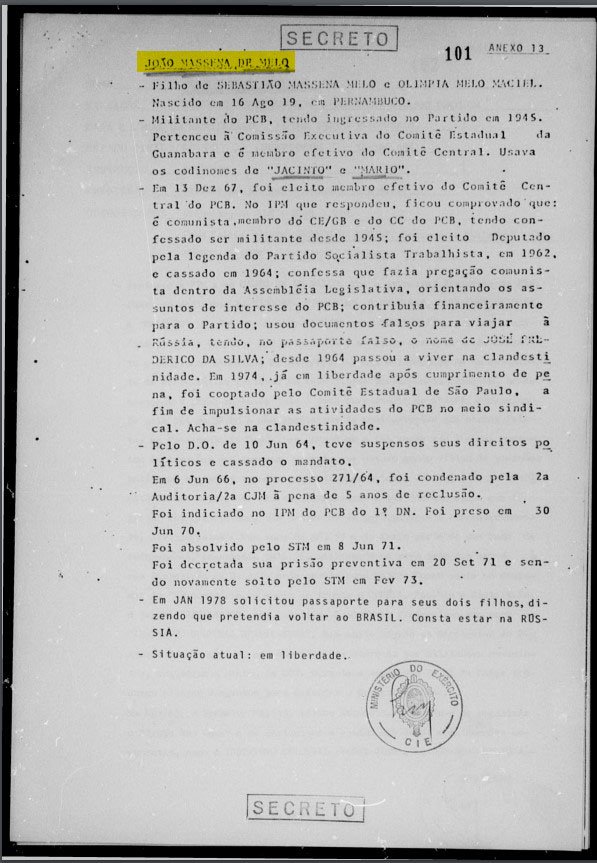

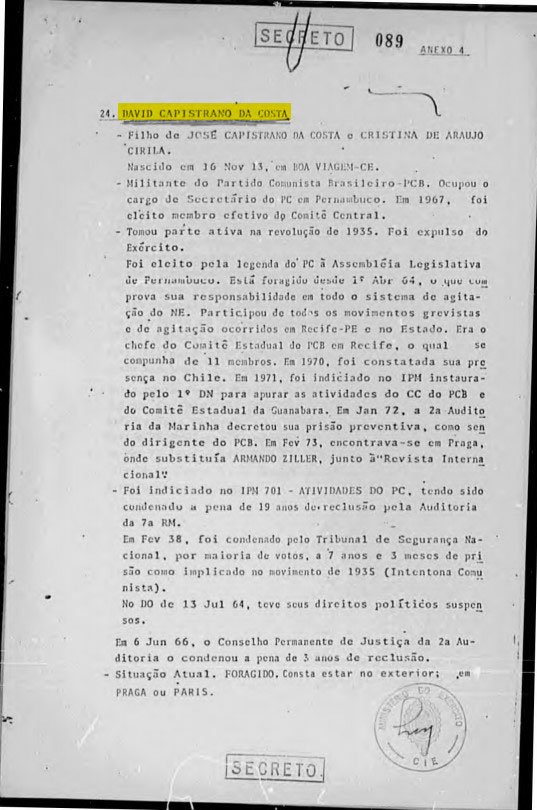

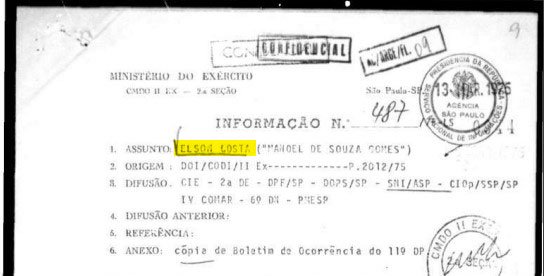

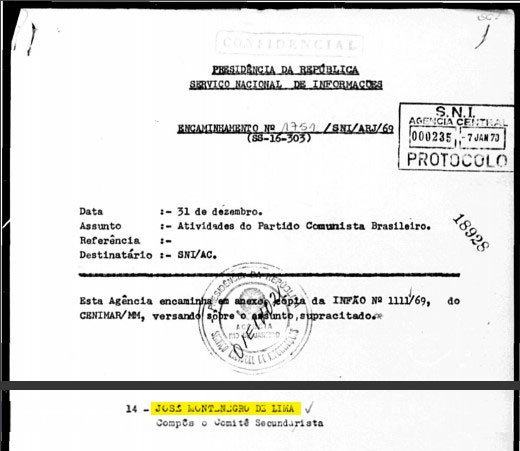

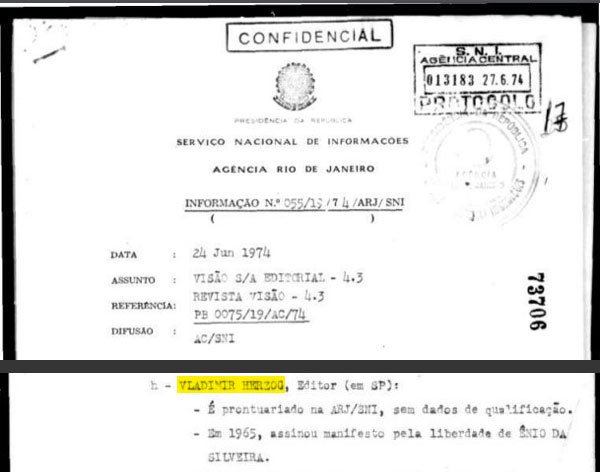

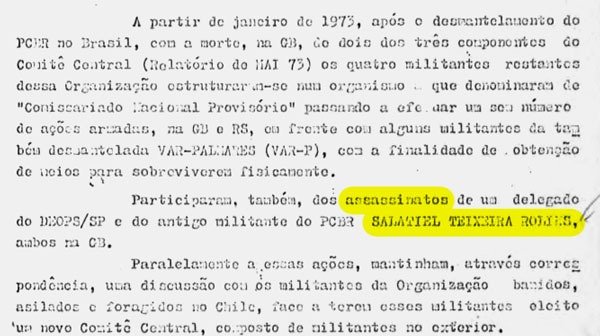

João Massena Melo, José Roman, David Capistrano da Costa, Elson Costa, José Montenegro de Lima e Vladimir Herzog morreram por pertencer ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Foram eliminados entre abril de 1974 e outubro de 1975. Nessa época, a esquerda armada encontrava-se desmantelada.