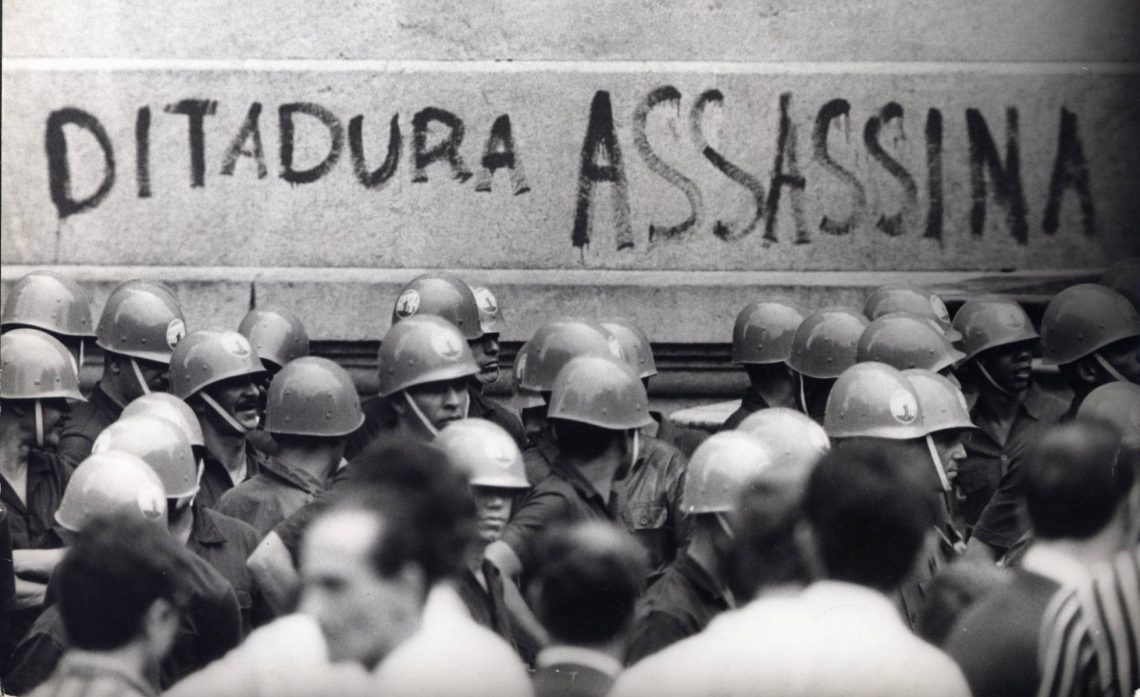

golpe de 1964

Eliane Cantanhêde: CPI, agora ou nunca

Hoje, dor e luto. Em 2022, Bolsonaro conta com esquecimento para triturar a realidade

Perguntei ao ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta se a CPI da Covid seria só uma fagulha ou pegaria fogo e ele respondeu: “Tem palha, querosene e fósforo e há mais incendiários do que bombeiros. Vai pegar fogo”. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer tudo para apagar, mas motivos e indignação não faltam para o incêndio.

Como “palha”, os fatos determinantes, visíveis a olho nu, só não vê quem não quer: Bolsonaro não agiu como presidente, não tomou nenhuma das medidas obrigatórias, não mobilizou o governo e não liderou a Nação para enfrentar a pandemia. Pior: ele agiu, mobilizou o governo e liderou a Nação a favor do coronavírus.

Como “querosene” da CPI, o resultado da inação absurda e da ação criminosa: o Brasil tem mais de 350 mil mortos, 3 mil por dia, o maior número do mundo, com os Poderes, os Estados e os municípios batendo cabeça. Sem comando, sem coordenação central, sem seguir a OMS, a ciência e a medicina, cada um faz o que quer, a população está completamente perdida. E cadê as vacinas?

Como “fósforo”, temos o presidente da República, sem máscara, defendendo aglomeração, fazendo propaganda de remédios sem sentido – e perigosos –, atacando as vacinas, xingando, brincando com a vida e principalmente com a morte. “Não sou coveiro!”, “Vão chorar até quando?”

A CPI pode pegar fogo, também, porque a indignação dos “incendiários” de esquerda, centro e direita aumenta na mesma proporção em que dispara na opinião pública. E não só pela pandemia, mas pela política externa, meio ambiente, educação, cultura, estatais e relações com Forças Armadas, PF e órgãos de controle, num desastre de grandes proporções.

A estratégia de Bolsonaro: sem defesa, ataque. Então, ataca o ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI, enquanto a tropa bolsonarista ameaça o Supremo com impeachments e CPIs fakes e opera para a retirada de assinaturas da CPI que interessa, argumentando, inclusive, que os governadores ficariam em maus lençóis.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), avisa: “Meu papel é cumprir a decisão judicial e garantir o funcionamento da CPI. Não vou atrapalhar”. Sem tomar partido na guerra política, critica os dois lados. Continua contrário à CPI durante a pandemia e classifica a decisão de abri-la de “equivocada”, mas reconhece que Barroso agiu dentro do escopo legal e Bolsonaro “extrapola os limites” ao atacar o ministro.

Pacheco acha que, além das dificuldades práticas, com o home office, a CPI vai parar o Executivo, o Legislativo e os Estados, virando palanque eleitoral. Barroso, porém, considerou três pontos cruciais: jurisprudência do STF, número regimental de assinaturas (32) e o princípio democrático do direito da minoria.

A leitura da CPI será na terça-feira e, na quarta, aguardam-se os onze integrantes indicados pelos blocos e partidos: três de MDB/PP/Republicanos, 3 de PSDB/PSL/Podemos, 2 do PSD, 1 de DEM/PL/PSC, 1 de Rede/Cidadania/PDT/PSB e 1 de PT/Pros.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder dos “incendiários”, prevê de seis a sete nomes pró CPI séria e quatro a cinco para abafar. Depende, principalmente, dos dois maiores blocos e, dentro deles, do MDB e do PSDB, muito divididos. Logo, este fim de semana é de intensas articulações no Planalto, no Congresso, entre governadores.

A CPI é agora ou nunca. É quando mortes e casos disparam e doem, sobram incertezas quanto às vacinas e certezas quanto à economia, ao emprego e à fome. O momento é de medo, luto, sofrimento. Depois, Bolsonaro conta com o esquecimento para continuar triturando a realidade em 2022, sem pudor nem remorso. A CPI tem, portanto, uma missão moral e política já e um compromisso com a história.

Bernardo Mello Franco: O inferno visto de fora

O sonho de Ernesto Araújo se realizou. Com o bolsonarismo no poder, o Brasil virou um pária aos olhos do mundo. O país já despertava preocupações pela escalada autoritária, pela devastação da Amazônia e pela liberação indiscriminada de armas. Agora também é visto como uma ameaça à saúde global.

Na sexta-feira, as Nações Unidas fizeram um apelo por medidas para conter a pandemia. “A intensificação da curva de óbitos, a falta de medidas restritivas efetivas e a falta de uma estratégia nacional de vacinação estão levando o país a uma catástrofe”, alertou Marlova Jovchelovitch Noleto, coordenadora da ONU no Brasil.

Em Genebra, a Organização Mundial da Saúde definiu a situação brasileira como um “inferno furioso”. A entidade reforçou que não adianta esperar pela chegada de vacinas: o país precisa de isolamento social para frear a transmissão do coronavírus.

Fatos, dados e alertas não são capazes de convencer quem não quer ser convencido. Na quarta, Jair Bolsonaro fez mais um comício contra as medidas de distanciamento. “Não vamos aceitar a política do fique em casa”, repetiu, em Chapecó. O presidente dividia o palanque com o prefeito João Rodrigues, que já foi condenado e preso por fraude em licitação. Agora ele tapeia eleitores com a fábula do tratamento precoce.

O capitão apresentou o município catarinense como um exemplo no combate à Covid. A realidade mostra outra coisa: a cidade registra mais mortes do que a média nacional, está com as UTIs lotadas e já precisou transferir pacientes para o Espírito Santo.

Os editoriais da imprensa internacional refletem a apreensão com o descontrole da pandemia. Na terça, o jornal britânico “The Guardian” definiu Bolsonaro como “um perigo para o Brasil e para o mundo”. O texto critica a sabotagem às medidas sanitárias e aponta sua consequência: o surgimento e a disseminação de uma variante mais letal do vírus.

A mutação P1 também foi citada pelo americano “The Washington Post”, que apontou a “incompetência assombrosa” do presidente. “As medidas necessárias para frear as novas infecções são virtualmente inexistentes”, resumiu o jornal. No fim de março, a revista britânica “The Economist” já havia classificado Bolsonaro como “uma ameaça à saúde”.

O olhar de fora reforça a gravidade da tragédia que nos assombra. Na última semana, o país ultrapassou a marca de 4 mil mortes diárias pela Covid. Com menos de 3% da população mundial, passou a concentrar um terço dos óbitos no planeta.

“Estamos falando de milhares de vidas que estão sendo perdidas por falta de ações assertivas para conter a pandemia”, ressaltou a coordenadora da ONU. Bolsonaro faz política com o nome de Deus, mas está transformando o Brasil num inferno.

O choro de Witzel

“Não deixei a magistratura para ser ladrão”, disse na quarta-feira o governador afastado do Rio. Diante do tribunal do impeachment, Wilson Witzel embargou a voz e se debulhou em lágrimas. Nem parecia o valentão que se fantasiava de policial e prometia abater criminosos com “tiro na cabecinha”.

Míriam Leitão: Bolsonaro, nossas mortes são culpa sua

O tempo deixará ainda mais claro o que já é inegável hoje. Grande parte das mortes que temos sofrido no Brasil é responsabilidade direta do presidente da República. Ele agiu intensa e deliberadamente para que o vírus se espalhasse. Ele tem sido incansável nas mentiras, no estímulo à exposição ao risco, na criação de conflitos políticos. Ele nunca deixou de sabotar os esforços de proteção da vida de qualquer gestor público, nas três esferas administrativas. Ainda hoje, mais de um ano de pandemia. Ainda hoje, mais de 350 mil mortos. Faltam oxigênio, remédios, vagas nos hospitais, vacinas. Mas Bolsonaro protege o vírus e as suas mutações. Bolsonaro é o comandante supremo da morte no Brasil.

Alguém pode achar exagero, afinal é o vírus que mata e não o presidente. Líderes poupam vidas com suas decisões. Ele não. Todos os seus atos, todas as suas palavras, desde o desembarque do coronavírus no Brasil, tiveram o único resultado de fortalecer o inimigo. É a bala que mata ou quem apertou o gatilho? A lista das culpas de Bolsonaro nesta pandemia é exaustiva e nem é preciso refazê-la. A leitora e o leitor sabem, viram, sofreram, se indignaram. A verdade é conhecida. Ela é uma só. Bolsonaro é culpado.

O presidente não faz seu trabalho sozinho. Tem colaboradores. Os médicos que validaram o charlatanismo, os generais que apoiam um governo que ameaça a segurança nacional, os empresários que o aplaudem, os ministros subservientes às suas decisões criminosas, os pastores que usam a palavra de Deus em vão, os políticos que tergiversam, os juízes que distorcem a interpretação das leis. Contra o presidente e os colaboracionistas existe também muita gente. A resistência tem na liderança os médicos, enfermeiros, cientistas, comandantes na guerra pela vida. A resistência é feita por quem diz não a Bolsonaro, em qualquer área, em qualquer parte do país, dentro e fora do governo. Na cultura, nas artes, no jornalismo, na educação, nas redes sociais, nas florestas, nas rotinas domésticas, nos laboratórios, nas lutas políticas. Quem trabalhou pela vacina está na resistência.

O Brasil virou um grande cemitério que enterra até durante a noite. É trágico, é indescritível. Entre a vida e a morte não há meio termo, meio tom, vacilação, dúvida. Os que respiram mal, os que mal respiram exigem que falemos por eles. Neste momento exato milhares de pessoas contaminadas estão contando os dias e as horas dessa doença terrível, olhando para seus sintomas, com medo de piorar e ter que ir para uma fila onde se morre antes do fim.

Bolsonaro é culpado de necrofilia. O necrófilo ama a morte. A definição nos foi entregue por Celso de Mello. Ela é exata. Descreve a distorção mental e moral do governante. Ele faz isso por gosto e sadismo, mas se escuda em um argumento supostamente racional. O de que quanto mais rápido o vírus se propagar, mais brasileiros estarão com anticorpos, mais cedo teremos o que ele define como imunidade de rebanho. Ele e seu rebanho repetem uma mentira científica e médica.

Bolsonaro é culpado das mortes porque subestimou o vírus, divulgou mentiras, estimulou contágio, produziu conflitos federativos, combateu medidas protetivas, omitiu-se, adiou decisões, subverteu o dever do cargo que ocupa. Tentou inutilmente minar a credibilidade das vacinas. E quando o país já está cercado de medos e mortes, o presidente ainda tira do armário o fantasma do autoritarismo e nos ameaça com a morte cívica. Esses dois anos têm sido de luta pela vida e pela democracia.

Bolsonaro não muda. Ele finge mudar para permanecer o mesmo. Ele tem usado todos os poderes da Presidência como armas contra o país. Quanto mais rápido acabar este governo, mais vidas pouparemos. Quanto mais ordens do governo forem revogadas, mais chances o país terá. Eu poderia escrever sobre alguns eventos ou conversas de bastidores. Artimanhas e articulações. Números da economia, porcentagens, oscilações do mercado financeiro. Há muitos fatos e dados e eles são a matéria-prima do jornalismo. Mas há um fato maior que todos os outros. Drummond escreveu poemas no meio da Segunda Guerra Mundial que nos ajudam a ver o que é o mais relevante em momentos extremos. “Chegou o tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação.”

O Globo: Ex-chanceler cita teorias da conspiração, diz que não se alinhou aos EUA e que teve boa relação com a China

Ernesto Araújo publica seu primeiro texto depois de deixar o Itamaraty, no qual defende sua gestão e não faz nenhuma autocrítica

André de Souza e André Duchia, O Globo

BRASÍLIA - Hoje funcionário da gestão administrativa do Ministério das Relações Exteriores, o ex-chanceler Ernesto Araújo publicou, neste sábado, um texto em seu blog pessoal no qual defende sua gestão, encerrada há pouco menos de duas semanas sob pressão do Senado.

No texto, similar a tantos que escreveu ao longo de seu período à frente do Itamaraty, Araújo cita teorias da conpiração, defende-se da crítica frequente de que submeteu a soberania do Brasil ao governo de Donald Trump, afirma que teve boa relação com a China e lista o que considera ser realizações de seu mandato. O texto não inclui nenhuma autocrítica.

Araújo dedica boa parte do texto a contrariar quem o acusa de alinhar automaticamente a política externa brasileira à do governo de Trump. O chanceler diz que, no lugar disso, na verdade a política externa do governo de Jair Bolsonaro teria eliminado um suposto "desalinhamento automático" anteriormente vigente.

Araújo disse que não embarcou em "sequer uma única iniciativa com os Estados Unidos que não correspondesse à racionalidade dos interesses brasileiros". De acordo com ele, todas a iniciativas que "tomamos com os EUA contribuíram para o incremento dos investimentos e do comércio, para o aumento de nossa capacidade tecnológica, para nosso desenvolvimento na área de defesa, para o combate ao crime organizado e ao terrorismo em nossa região, para a promoção dos nossos valores básicos como o direito à vida e a liberdade religiosa, para nosso acesso a grandes foros internacionais, para a construção de um mundo que seja favorável à democracia e à liberdade".

Na prática, porém, as conquistas junto aos Estados Unidos foram poucas. O Brasil suspendeu unilateralmente vistos de cidadãos de lá, sem exigir reciprocidade. Abriu mão de status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio (OMC), condição que lhe garantia algumas vantagens, em troca do apoio dos Estados Unidos para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mas, com a troca de governo nos Estados Unidos, em que o ex-presidente Donald Trump deu lugar a Joe Biden, esse apoio ficou em suspenso. Além disso,o próprio Trump reduziu a importação do aço brasileiro.

O ex-ministro, conhecido por seus longos textos e sua concepção política considerada irrealista, cita também teorias da conspiração, como uma "junção narcotráfico-terrorismo-corrupção-socialismo na América Latina (o complexo criminoso-político consubstanciado no foro de São Paulo)" — o foro, no caso, de fato existe, mas não no sentido usado pelo chanceler, que, assim como o ideólogo Olavo de Carvalho, o compara a um poderoso complô de criminosos, acusação nunca provada.

Araújo também volta a abordar a teoria do grande reset, tese conspiracionista comum na extrema direita internacional que, citando um grupo de trabalho econômico do Fórum de Davos, afirma haver um complô para reorganizar as sociedades globais a partir da pandemia.

Araújo aborda também as acusações de que desgastou as relações brasileiras com a China, afirmando que manteve "relações produtivas com a China evitando atritos em torno das questões de Hong Kong, Taiwan e uigures, que hoje opõem a maioria dos países democráticos do mundo" ao país asiatico.

Araújo afirma que, apesar disso, "teve que exigir da Embaixada chinesa em Brasília o respeito ao Brasil e suas leis". A afirmação faz referência à crise diplomática entre o Brasil e a China no começo da pandemia, quando a embaixada chinesa reagiu com veemência a uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, acusando Pequim pela disseminação da Covid. Na ocasião, entendeu-se que o comportamento de Araújo agravou a crise.

Segundo ele, não houve qualquer problema comercial com a China por questões políticas, o que seria provado pelo fato de o Brasil ter sido "o país do mundo que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas contra a Covid fabricados na China", informação confirmada pelo próprio embaixador da China em entrevista ao GLOBO.

O ministro também defendeu a posição do Brasil de não acompanhar a proposta da Índia de quebrar patentes de vacinas contra a Covid-19, afirmando que ela é "inviável diante da resistência de muitos membros". Segundo ele, há uma "narrativa torpe e caluniosa de que meu trabalho prejudicava a obtenção de vacinas, e de que bastaria minha saída do cargo para que mais vacinas afluíssem ao Brasil".

Sem especificar, o ministro se refere a acordos bem-sucedidos de "todos os tipos com União Europeia, Estados Unidos, Japão, Israel, Índia, EFTA, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Marrocos, Chile, Uruguai, Paraguai, Polônia, Hungria e outros".

Ele não se refere a como no acordo com a União Europeia o Brasil cedeu em demandas antigas, sem contrapartidas. Não fala, tampouco, que a ratificação do pacto pelos países da UE está congelada e é considerada muito improvável durante o governo Bolsonaro, após vários países Estados-membros se manifestarem contrários ao acordo, exigindo contrapartidas ambientais do Brasil.

Na área ambiental, considerada uma das mais desgastadas internacionalmente pelo atual governo, Araújo disse que foi o idealizador do fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com recursos para o setor, e que trabalhou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, "para concretizar uma nova mentalidade em relação à Amazônia, centrada no investimento produtivo sustentável e na bioeconomia, gerando emprego e renda, ao lado da luta contra o desmatamento ilegal".

Apesar das críticas à China e também à Venezuela, Araújo elogiou outros países com governos nacional-populistas ou autoritários, como Rússia, Hungria e Polônia, além das ditaduras árabes como a Arábia Saudita. Ele não diz que não houve nenhuma visita oficial a nível de chefe de Estado ao Brasil de lideranças de uma grande potência europeia em seus dois anos à frente do Itamaraty, nem o desgaste que a relação entre o Brasil e países como França e Alemanha sofreu nesse período.

Araújo atacou ainda críticos de sua política externa, chamando-os de "embaixadores aposentados lobistas" ou de políticos acusados de corrupção. O ex-ministro disse também que abriu dois órgãos vinculados ao Itamaraty — a Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) e o Instituto Rio Branco — "a novas correntes de pensamento, principalmente ao pensamento conservador, antes completamente ausente desses espaços".

A referência à Funag se refere a palestrantes sem experiência internacional, adeptos de teorias da conspiração, que fizeram discursos anticientíficos contra o uso de máscaras de proteção, comparando-as aos expurgos soviéticos. No Instituto Rio Branco, uma das primeiras medidas do ex-chanceler foi eliminar o curso sobre a América Latina.

Merval Pereira: Reserva de mercado

O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), levou à luz uma discussão jurídica que os criminalistas que defendem condenados na operação não gostariam de reabrir. O “Prerrogativas”, ou “Prerro” para os íntimos, formado por advogados criminalistas que se julgam proprietários da verdade jurídica, reagiu com rispidez a uma entrevista que Fachin deu à revista Veja, como se ele anunciasse “uma manobra com objetivos políticos”.

O que disse Fachin na entrevista? “O caso ainda não terminou”, referindo-se ao julgamento da próxima quarta-feira sobre sua decisão de enviar para a Justiça Federal em Brasília os processos do ex-presidente Lula. A medida cancelou as condenações já havidas, mas manteve íntegras as investigações e as provas coletadas na 13ª Vara de Curitiba.

Para ele, o plenário do Supremo pode rever a decisão da 2ª Turma que aprovou a suspeição de Moro por 3 a 2. Como relator, Fachin havia determinado que o processo de suspeição perdera o objeto, mas o ministro Gilmar Mendes, presidente da Turma, decidiu dar prosseguimento, com o apoio de 4 dos 5 ministros que a compõem. Diz Fachin: “Não seria inusual o plenário derrubar a suspeição da Turma”.

Ele lembra que vinha sendo constantemente derrotado, e que nos últimos anos “consolidou-se uma relatoria mais restrita da Lava-Jato no Supremo”. Por isso, levando em conta a maioria já fixada, considerou que deveria dar ao ex-presidente Lula o mesmo tratamento dado pela maioria a outros acusados em situação análoga.

A possibilidade de que o ex-juiz Sérgio Moro venha a ser reconhecido insuspeito pela maioria do plenário do Supremo parece assustar esses advogados, mas o coordenador do grupo acrescenta um comentário estranho: “Eleições devem ser disputadas nas urnas”. A que estaria se referindo? Já que o caso nada tem a ver com Lula, pois mesmo que Moro seja insuspeito, ele continuará elegível, quer impedir que Moro venha a ser candidato à presidência? Nesse caso, quem estaria pressionando o relator da Lava-Jato com fins políticos seria o próprio grupo “Prerrô”.

Outro dia escrevi uma coluna com o título “11 cabeças, uma sentença” na qual explorava algumas possibilidades da decisão do plenário, sobretudo sobre a de a maioria reverter a decisão de Fachin, levando de volta para a 13ª Vara de Curitiba os processos. O ministro Fachin pensa de outra maneira, de acordo com sua entrevista, e considera possível que a suspeição seja anulada se a maioria concordar com ele e decidir que Moro era incompetente para julgar os processos. Incompetente porque o foro natural seria o Distrito Federal, não Curitiba, mas não suspeito, como decidiu a 2ª Turma.

Na sequência da coluna, especulei sobre a possibilidade de o próprio Fachin votar contra seu relatório, já que disse na sua decisão que a tomava para obedecer à maioria, mas que divergia pessoalmente. Não sabia, como não sei, o que o ministro Fachin fará, apenas tratei de uma possibilidade. Foi o bastante para que os mesmos criminalistas vissem ridiculamente nessa especulação uma tentativa de pressionar ministros do STF, especialmente Fachin.

Ao aventarem tal possibilidade, estavam, eles sim, tentando pressionar ministros para que não mudem de posição, o que é mais comum do que fazem supor na sua falsa indignação. O que temem é perder a reserva de mercado, e que seus clientes, especialmente o ex-presidente Lula, percam vantagens que podem ter se o ex-juiz Sérgio Moro for considerado suspeito. Todos entrarão com recursos querendo anular suas condenações com a mesma base de suspeição de Moro. E prescrições de penas acontecerão.

Relembrarei um caso emblemático. A ministra Rosa Weber votou sempre contra a possibilidade de prisão em segunda instância mas, derrotada, passou a adotar a decisão da maioria em suas sentenças.

Quando houve novo julgamento no pleno do Supremo sobre o mesmo tema, ela voltou à posição anterior, explicando que acompanhara a maioria até ali, mas que sua posição pessoal sempre foi a favor da prisão apenas após o trânsito em julgado.

Com sua mudança, o Supremo Tribunal Federal (STF) alterou a jurisprudência, e o ex-presidente Lula foi solto. Não vi esses criminalistas protestarem.

Afonso Benites: Governo quer fim da Comissão de Anistia em 2022 e nega 90% dos pedidos de reconhecimento

Ex-presidenta Dilma é uma das que tem um pedido de anistia, que deveria ter sido analisado em março. Atual comissão não reconhece a ditadura, enquanto Governo reduz mecanismos do Estado que admitem a violência nos anos de chumbo contra quem discordava do regime militar

O Brasil restaurou a democracia em 1985 sem acertar as contas com a história e a memória das vítimas do regime militar que durou 21 anos. Diferentemente de países como a Argentina ou o Chile, que levaram seus algozes para o banco dos réus antes de virar a página, o país se contentou com a Lei da Anistia, assinada em 1979 pelo general João Batista Figueiredo, que presidia o Brasil. A lei ‘perdoava’ militantes de esquerda, bem como militares acusados de crimes. Em 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), uma outra pequena vitória para quem sofreu os abusos dos militares, com a criação do regime do anistiado político. O sistema indeniza quem sofreu perseguição e tortura do Estado durante a ditadura militar. A ex-presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, é uma das que pleiteia hoje esse benefício após ter passado dois anos sob tortura na prisão durante o regime militar.

Mas, depois de quase 20 anos, sob um Governo entusiasta da ditadura, os benefícios de reparação da memória estão ameaçados. Houve uma queda exponencial nos deferimentos dos pedidos de anistia e um endurecimento das regras para solicitar o benefício durante a gestão Jair Bolsonaro (sem partido). Somente10% dos pedidos feitos até o momento foram deferidos. A queda nas aprovações vem desde o Governo Michel Temer (MDB), quando 13% dos requerimentos foram aprovados.

O status de anistiado político é concedido às pessoas que tenham sofrido perseguição por órgãos ou indivíduos ligados ao Estado brasileiro entre os anos de 1946 e 1988. A maioria dos reconhecidos como anistiados foi alvo de perseguição durante a ditadura entre os anos de 1964 e 1985. “Desde a gestão Temer, o Estado brasileiro nem pede mais perdão a quem a Comissão de Anistia entende que tem de receber uma reparação”, diz a professora de direito da Universidade de Brasília (UnB), Eneá Stutz e Almeida, conselheira da comissão entre 2009 e 2018. O pedido de desculpas era um importante gesto simbólico, no qual, após analisar minuciosamente os processos em que os requerentes solicitavam a anistia e avaliar que o pedido era justo, os membros do Conselho da Comissão da Anistia anunciavam: “Em nome do Estado brasileiro nós pedimos perdão”.

De 2016 para cá, alguns conselheiros passaram a insultar quem requisita o reconhecimento de que foi perseguido pela ditadura, conta a pesquisadora Stutz e Almeida. A afirmação é referendada por outras testemunhas. “Em uma das sessões, um conselheiro que é militar disse que os anistiados eram terroristas. Me revoltei e falei que os militares eram tarados porque eles tinham o prazer de dar choques em testículos ou em mamilos dos presos e presas, como fizeram com meu pai”, diz Rosa Cimiana, que hoje, aos 61 anos, é servidora pública. O pai de Rosa, Arthur Pereira da Silva, era um líder sindical do setor ferroviário e membro do Partido Comunista no Rio Grande do Sul. Eram credenciais suficientes naqueles anos de chumbo para ter seus 23 anos de direitos trabalhistas cassados. Ele foi preso em 1964, juntamente com outros dez companheiros. Alguns perderam os direitos políticos.

Quando foi solto, Silva passou a viver na clandestinidade porque ainda era perseguido. Chegou a enviar os filhos temporariamente para Argentina para fingir que tinha deixado o país, mas se mudou com a esposa para Goiânia e, depois, para Brasília.

Foi em 1979, quando Rosa, então com 20 anos, teve a alegria de testemunhar o primeiro passo para que a memória do seu pai fosse reconhecida. Em outubro daquele ano, com a ajuda do então deputado Ulysses Guimarães (MDB) ela conseguiu entrar na Câmara, pela primeira vez, para acompanhar a sessão que aprovou a Lei da Anistia. Desde então, passou a ser uma militante da causa e testemunhou todas as movimentações que se seguiram sobre as famílias prejudicadas pelo regime militar. Viveu a alegria, quando em 2003 seu pai, foi oficialmente anistiado – 21 anos após a sua morte. Também acompanhou quando os Governos Lula da Silva e Dilma Rousseff (ambos do PT) reconheceram 40.548 pessoas como perseguidas políticas – cerca de 62% dos requerimentos de anistia apresentados foram aprovados no período.

Agora, o Governo do ex-capitão do Exército caminha a passos largos na sua tentativa de reescrever a história, negar a existência de uma ditadura que usou da perseguição política e de tortura, embora muitos ainda lutem para ter familiares mortos naquele tempo reconhecidos como vítimas do Estado. O objetivo, conforme relatado por interlocutores do Governo, é até o fim de 2022 extinguir a Comissão de Anistia, que é o colegiado responsável por analisar a documentação de todos os pedidos de reparação histórica feitos pelos perseguidos políticos. “É um revisionismo histórico que não pode ocorrer. Mas não dava para esperar nada diferente de quem já defendeu torturador da ditadura militar em discursos públicos”, ponderou Diva Santana, do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia.

Os primeiros passos já foram dados. Inicialmente, Bolsonaro retirou a comissão do guarda-chuva do Ministério da Justiça e o transferiu ainda em 2019 para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Assim, a deixou sob o comando da representante da ala ideológica do Governo, a pastora e advogada Damares Alves. Esse colegiado tem caráter consultivo e a decisão final sobre quem deve receber ou não reparações financeiras cabe à ministra.

Como um de seus primeiros atos, Damares decidiu que entre os 27 membros da comissão, sete seriam militares ou teriam algum vínculo direto com a família Bolsonaro. Dentre eles, o atual presidente da comissão, o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que já assessorou Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) quando ele era deputado estadual no Rio e atualmente é assessor-chefe adjunto no gabinete do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). Também já advogou para o presidente Bolsonaro.

Em sua atuação independente da família Bolsonaro, Freitas foi o autor de pedidos polêmicos envolvendo anistiados. Foi ele quem pediu e conseguiu na Justiça por meio de uma ação popular a suspensão do pagamento da pensão à viúva do guerrilheiro de esquerda e antirregime militar Carlos Lamarca (1937-1971), assim como a do veto às reparações dadas a 44 camponeses, torturados na Guerrilha do Araguaia (1967-1974). Procurado pela reportagem, ele não se manifestou. Tampouco o fez o ministério, apesar de ter pedido mais tempo para levantar os dados solicitados.

“Em nenhum momento a atual comissão admite que houve ditadura. Nas composições anteriores não era assim. Havia divergência entre os conselheiros, mas até mesmo quem era militar reconhecia o regime de exceção”, disse a professora Stutz e Almeida, que no último dia 31 lançou o livro “Justiça de Transição e Democracia”, obra que também aborda a anistia.

Desde o início da Gestão Bolsonaro, a ministra Damares Alves assinou 3.572 portarias que tratam de anistiados. Ela indeferiu o pedido de 2.402 (65%) requerentes, deferiu 363 (1,3%) e anulou 807 (33%) anistias que já haviam sido concedidas em outros Governos. As anulações são os que mais preocupam os ativistas. Vários dos atingidos por ela são idosos, com mais de 75 anos, que, muitas vezes tem como sua principal fonte e renda as prestações mensais que recebem da União — os valores são bastante variáveis, a reportagem identificou pagamentos de 135 reais até 22.000 reais. “Vivemos um momento de perdas de direitos. Primeiro foram os trabalhistas, depois os previdenciários, agora nem a memória é respeitada”, diz o advogado Humberto Falrene, que atua em casos envolvendo anistiados.

Caso Dilma Rousseff

Os números de indeferimentos poderiam ser maiores, caso não houvesse a pandemia. Desde o ano passado, a comissão permitiu que os requerentes que não se sentissem à vontade para viajar a Brasília ou enviar seus advogados poderiam solicitar o adiamento do julgamento que estivesse pautado. Uma das que usou dessa prerrogativa foi a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já tivera o julgamento de seu caso adiado em 2019 a pedido de um dos conselheiros que analisava o processo.

Rousseff entrou com pedido de anistia em 2002. Ex-militante antirregime militar, ela foi presa e torturada quando era estudante universitária. Quando foi ministra do Governo Lula e quando presidiu o país ela pediu que seu processo ficasse parado. Ele retornou à pauta em fevereiro passado, mas a ex-presidenta e sua advogada, Paula Febrot não quiseram viajar para o julgamento em Brasília e pediram o adiamento por temor de exposição à pandemia. Uma nova sessão deveria ocorrer na última semana de março, mas não ocorreu e o ministério não justificou por que ela não aconteceu. A petista solicita uma prestação mensal no valor de 10.700 reais.

No seu requerimento, Rousseff alega que depois de ficar presa entre 1970 e 1972 ela foi expulsa da Universidade Federal de Minas Gerais, teve de prestar um novo vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e enquanto trabalhou na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul foi pressionada a se demitir. A ex-presidenta já recebeu três reparações em prestações únicas dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que totalizam 72.000 reais. Ela afirma que doou parte desses valores à ONG Tortura Nunca Mais.

Além de Dilma há outros anistiados que pretendem postergar o quanto podem a análise de seus processos, na esperança de que haja uma mudança na mentalidade da comissão ou da ministra Damares. Conforme advogados ouvidos pela reportagem, é comum ouvir relatos de seus clientes que preferem pagar para ver se a comissão resistirá até 2023, quando pode haver um novo Governo eleito, do que gastar seu tempo com processos que dificilmente terão sucesso, já que a comissão tem mais vetado ou anulado anistias do que aprovado.

“O problema é que nossa lei foi de anistia capenga, anistiou os torturados e os torturadores. Por isso, temos de ficar brigando para defender o óbvio e contra o revisionismo histórico”, reclama Rosa Cimiana, que mesmo não tendo mais benefício financeiro algum, segue na luta pela memória das vítimas da ditadura.

Paulo Fábio Dantas Neto: Carolinices sobre solução política de uma não questão militar

Na conjuntura crítica do Brasil atual, uma coluna semanal sobre política já corre o risco de deixar o tempo passar e, como uma Carolina tarda, mal ver a banda tocar. Se deixar de circular uma semana, aí então é que a fila anda e a banda toca longe da sua janela. A política brasileira tornou-se matéria volátil, seu relógio se perde nos minutos, enquanto a força desestruturadora da pandemia parece absorver para si as horas todas, assumindo, em paradoxo com seu andamento trágico, uma regularidade própria de rotinas de uma estrutura. Após duas semanas, eis-me tentando juntar, como num quebra-cabeça, fragmentos de fatos para montar um texto que comente alguma vida passada nessa rotina de morte.

No meio tempo entre a coluna anterior e essa, Jair Bolsonaro, ao lado de oferecer, ao Presidente da Câmara dos Deputados, a secretaria ministerial do seu governo (mais um anel que talvez desejasse manter nos dedos), perfilou - ou ajustou controles sobre - os Ministérios da Justiça e da Defesa, a AGU e a Polícia Federal, além do que já tem sobre os órgãos de informação. Se houvesse conseguido emplacar comandantes amigos nas forças armadas, estaria completo o desenho de um misto de bunker e trincheira para uma luta decisiva que acalenta em seus delírios. Restaria conseguir produzir a centelha de desordem pública que persegue, meses a fio, para justificar uma virtual proposição de estado de sítio, ou algo equivalente, com respaldo de comandos militares. Hoje o Congresso não o concederia. Mas num hipotético cenário de violência miliciana nas ruas, insubordinação nas PMs combinada com caos sanitário, povo amedrontado, pedindo ordem, o Congresso e o STF poderiam ficar emparedados. Assim parecem pensar os que respaldam os movimentos de Bolsonaro, ou os que hesitam em repeli-los.

O plano de Bolsonaro não pode mais ser segredo para ninguém que observe a cena política e social. Pode dar certo, em algum momento? Especialistas em assuntos militares afirmam que não e devem ser escutados com o respeito e a reverência que merecem. Intuo, porém, que não sabemos, apesar da reiteração obsessiva de uma mesma tática comprometer a estratégia bolsonarista, que se torna previsível pelas defesas adversárias, marcação cerrada feita por instituições que ele está obrigado a respeitar, mas ataca e organizações da sociedade que ele tem obrigação de governar, mas desgoverna.

Seu fracasso na área militar é, como sabemos, avaliação praticamente unânime. A grande imprensa, assim como a pequena, respalda a tese de que os militares cumprem seu papel institucional e ponto. Uma pergunta resta sem resposta: quem afinal escolheu (refiro-me a pessoas de carne e osso e não a entidades sobre-humanas que agiriam sozinhas) o novo comandante do Exército? Bolsonaro é que não foi. Interditaram-no numa prerrogativa sua? O desfecho não apenas revela que o capitão foi “contido” pelos generais na ativa, mas o desmoraliza e o leva a ver estrelas, mostrando quem manda nessa seara. Pode-se chamar de autonomia o que parece mais soberania da corporação na designação da sua cúpula? Penso que é complicado interpretar o ocorrido como mero movimento de despolitização e afastamento das FFAA da política. Pedindo vênia aos especialistas, suspeito que possa ser meia verdade persuasiva.

É verdade que a cúpula militar reagiu à politização tentada por Bolsonaro. Mas de onde provém a convicção de que, ciosa da profissão, descarta assumir qualquer atitude política? É obvio – e não precisa entender de militares para admitir - que faltam sintonias materiais e mentais entre, por exemplo, os contextos nacional e mundial de hoje e o do instável período que foi da promulgação da Constituição de 1934 ao autogolpe do Estado Novo, perpetrado por Getúlio Vargas. O contraste de época desaconselha analogia explícita entre a postura atual da cúpula da hierarquia militar e o antigo lema do General Góis Monteiro que, em vez de política “no exército”, preconizava, então, a política “do exército".

Golpe militar não esteve, pois, nem está na pauta das especulações razoáveis. O que causou receio, nessas duas últimas semanas, assim como em outros momentos, durante o atual governo, foi a hipotética chance de um autogolpe com respaldo militar, baseado num cenário de desordem e violência fomentadas. Essa nuvem dissipou-se, no momento. Mas não é irrazoável observar que ganhou potência e visibilidade uma expansiva política corporativa dos militares, alimentada pelo governo Bolsonaro e traduzida em fortes pressões orçamentárias. Conexões entre isso e a aproximação de uma eleição presidencial, no bojo da qual se discutirá prioridades em ambiente de grave crise social não devem ser subestimadas. É nesse contexto que é relevante interpretar a nota do agora ministro da Defesa, Gal. Braga Neto, publicada na véspera da data do golpe de estado de 1964, a título de celebrar seus 57 anos.

Braga briga com a História quando interpreta o período de 1964 a 1979 como de pacificação nacional. Afirma que um movimento de cunho popular depôs um governo ligado a uma ideologia violenta e que em seguida as forças armadas foram chamadas a pacificar e reconstruir o país. Levaram 15 anos fazendo isso até que o pacto da anistia, de 1979, teria dado maioridade democrática ao país. Inegável o caráter pacificador daquela lei e seu papel indutor da transição democrática que se seguiu, por uma década. Mas na historiografia de Braga, o general Figueiredo não foi o último general-presidente num regime autoritário, mas o primeiro presidente dessa democracia em novo patamar. O marco inaugural desse patamar é a ascensão do seu governo, não o colégio eleitoral de 1985, muito menos a Carta de 88.

Está, portanto, claro, que não me refiro à discussão sobre 1964, especificamente. Seria malhar em ferro frio, pois é sabido que os militares, em geral, não admitirão que foi um golpe de estado. Não tenho quanto a isso, preocupação historiográfica, muito menos doutrinária, mas política. Uma coisa é a polêmica sobre 64. Muitos liberais apoiaram e participaram do movimento. Foi um golpe, mas não estava escrito nas estrelas que ia dar em ditadura, como deu. Outra coisa é celebrar a ditadura que ocorreu por opção política, inclusive sua radicalização, depois de 1968. A nota de Braga chama essa noite quase fascista de pacificadora. A nota está se identificando não com as forças armadas, genericamente, mas com a “linha dura”, para a qual 1968 foi continuidade natural e necessária de 1964.

Essa narrativa é politicamente inaceitável por democratas porque não é só erro historiográfico. Prevalecendo, apontaria a uma negação da política que construiu a democracia que temos. Como sabemos e sentimos, com a eleição de Bolsonaro os fantasmas de 1964 voltaram a estar presentes, não importa se são delírios. Quando fantasmas guiam pessoas e as fazem se posicionar contra ou a favor de algo relevante, eles passam a compor uma realidade em aberto, sinalizando que o julgamento da História não está tão fechado assim. A eleição de alguém como Bolsonaro, dizendo abertamente o que disse na campanha, sinaliza, ela mesma, algo diverso de um assunto encerrado.

Penso que mesmo a omissão diante dessa narrativa já é um equívoco. Chamar essa cantilena extremista de moderada é equívoco maior ainda. Há como abordar esse ponto de modo prudente, afirmando que o marco inaugural, jurídico e político, da nossa democracia é a Carta de 88, sem com isso desqualificar a importância da anistia para que essa obra se tornasse concreta. Imprudente é nos acomodar a uma conveniência tática que, nesse caso, levaria a sociedade para longe do seu porto seguro, que é a defesa intransigente da democracia, não deixando sem resposta qualquer tentativa de usar esse termo para se referir ao que, de fato, foi ditadura. A democracia vive de suas instituições, de seus procedimentos e também do grau de crença, de convicção democrática da sociedade. Esse governo - e não apenas Bolsonaro - tem rebaixado esse grau, borrando as fronteiras entre ditadura e democracia. Essa nota foi mais um ato dessa sabotagem, dissimulado por um palavreado educado e por um verniz racional que não deixam de merecer reconhecimento, em meio à barbárie nossa de cada dia. Mas não podem iludir.

É fato que, depois dos fatos da última semana, o rio ficou mais navegável. Então, não vai ter golpe de qualquer espécie. Ficamos combinados assim.

Noves fora conversa de golpe, há um bolo fermentando contra a impolítica do presidente e ainda não dá para saber seu sabor. Dá para ver, porém, que agora a coisa anda em novos trilhos. Em vez de proposições de impeachment e CPIs, feitas por parlamentares ou grupos isolados e não previamente articuladas a contento, há um coro externo crescente pressionando o Congresso para que tome providências, mas ninguém se adianta dizendo quais seriam elas. Isso deixa rédeas sob manejo das suas lideranças, para negociarem e resolverem. Se e quando a "providência" vier à tona, já poderá ser na forma de ação concreta. Em certos momentos de alta na temperatura política, não se pensa tanto em risco de golpe quanto numa contagem regressiva para lançar Bolsonaro ao espaço. Como? Passagem pacífica do bastão ou guerra do fim do mundo? Mal comparando, entre um e outro extremo, vamos ver se Bolsonaro, que fala ao mesmo tempo como proclamador de uma república particular e refundador de uma imaginária ordem passada, vai concluir sua farsa simulando Deodoro ou Conselheiro.

A jornalista Rosângela Bittar especulou sobre uma etapa intermediária antes da “solução final” da farsa. A elite política da democracia representativa conserva-se atenta para preservar regras e limitações de horizonte do jogo político. Traduz para um contexto democrático um saber herdado de outros tempos. O mineiro Rodrigo Pacheco anda ensaiando a performance de um Campos Sales do sufrágio universal.

A recente reinserção de Lula no embate político direto, mergulhado na arena plebiscitária que é a praia que ele disputa com Bolsonaro, adicionou um fermento potente ao bolo. Em terreno análogo, peças publicitárias difundidas em rede têm produzido motes e bordões, batendo na carestia, no desemprego e na tragédia sanitária e tratando com humor e ironia o negacionismo e o nepotismo presidencial. O Congresso, dessa vez, apareceu como propositor e autor do auxílio emergencial. Bolsonaro e seu governo, até aqui, não contabilizaram lucros políticos, apenas responsabilidade pelo valor irrisório. O meio político - partidos e lideranças que vão de Pacheco, FHC e Temer, até Lula, passando pelos governadores e pré-candidatos - está empenhado nas vacinas, tendo esse, felizmente, se tornado um campo de cooperação, embora tensa, com o governo federal. O centrão pressionou e derrubou Pazuello, tentou emplacar uma ministra de fato e deu tom de última chance quando o presidente recusou e escolheu outro. E o Judiciário não perde chance de estreitar o espaço de Bolsonaro.

Tudo isso ocorre e entra aos poucos em catalisação. O conjunto produz efeito, tanto que a rejeição a Bolsonaro e a desaprovação a condutas do seu governo crescem continuamente, consistentemente, embora de modo incremental. Isso é comum em democracias, regimes políticos em que as políticas públicas dependem de percepções contraditórias do conjunto de uma sociedade complexa e não apenas dos seus segmentos mais informados, politizados, organizados e, por isso, mobilizados e influentes.

Por outro lado, como o ensaísta Luiz Sergio Henriques bem frisou em artigo recente, um político como Bolsonaro sempre tem uma fonte inesgotável de recursos retóricos, porque não tem compromisso algum com a realidade e sequer com o que ele próprio disse ontem, quanto mais com o que se possa falar e fazer contra ele, hoje ou amanhã. Seu ativismo é e será um dado da realidade, mesmo se e quando ele estiver a minutos da derrota final. Jamais o veremos se calar ou passar recibo de derrotado. Foi assim com Trump, com ele tende a ser também.

*Cientista político e professor da UFBa

Demétrio Magnoli: Braga Netto, historiador

A ordem do dia alusiva ao golpe de 1964 foi assinada por Walter Braga Netto, um ministro da Defesa que acabava de ser nomeado em substituição a seu camarada de farda, Fernando Azevedo e Silva, demitido por recusar a subordinação das Forças Armadas aos delírios subversivos de Jair Bolsonaro. No texto, o general vestiu o manto do historiador para, supostamente, inscrever os “eventos ocorridos há 57 anos” no “contexto da época”.

Sabe-se que a ordem do dia estava pronta, assinada por Fernando Azevedo, e foi deliberadamente adotada por seu sucessor para exibir uma imagem de unidade dos comandantes militares. Por isso, deve ser lida como um consenso das cúpulas das Forças Armadas. Seu aspecto mais notável é a tentativa implícita de enterrar o “movimento de 1964” no arquivo do passado.

O general-historiador aprecia o conceito de continuidade e a ideia de harmonia. No texto, o golpe de 31 de março emerge na moldura da Guerra Fria, como derivação longínqua da aliança de guerra contra o nazifascismo, que teve a participação do Brasil. As Forças Armadas não aparecem como agentes principais da derrubada do governo, mas como componente de uma mobilização nacional que abrangeu a “imprensa”, “lideranças políticas”, “igrejas”, o “segmento empresarial” e “setores da sociedade organizada”. Por essa via, a virtude — ou a culpa — fica amplamente distribuída.

Um golpe de Estado constitui, pela sua natureza, uma cisão. Mas a narrativa de Braga Netto exclui a noção de ruptura, tanto para trás quanto para frente. De 1964, o texto salta à Lei de Anistia, de 1979, “um amplo pacto de pacificação”, desviando dos “anos de chumbo” da tortura, que se estenderam até 1976. A acrobacia converte o regime militar em prelúdio necessário das “liberdades democráticas que hoje desfrutamos”. Ditadura produz democracia — a tese paradoxal forma o núcleo do argumento do general.

O exercício historiográfico faz parte da operação política de confrontação dos chefes militares com Bolsonaro. As Forças Armadas declaram-se, hoje, “conscientes de sua missão constitucional” de “defender a Pátria” e “garantir os Poderes constitucionais”. Há, aí, convenientemente oculta, a crítica do golpe de 1964 e, quase explícita, a rejeição dos desvarios golpistas presidenciais. Braga Netto inclina-se à doutrina adotada pelos comandos militares que, desde o processo de abertura, riscaram uma linha no chão separando os quartéis da política.

Na última frase da ordem do dia, tudo que era sólido desmancha no ar. Depois da constatação do óbvio (“o movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil”), surge uma conclamação: “Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março”. Nela, a conjunção aditiva liga posturas essencialmente diferentes e expõe a fraude.

O historiador busca compreender o passado, mas nunca o celebra. A celebração do golpe militar é um ato político — e, no caso, um gesto condenável, pois nossa Constituição protege a ordem democrática. Atrás do manto que cai, avulta a figura de um agente político. Os militares que servem a Bolsonaro, inclusive os da reserva, reintroduzem a política nos quartéis — mesmo quando afrontam a vontade presidencial.

Toda instituição tem seus lugares de memória. Duque de Caxias e o Marquês de Tamandaré, patronos do Exército e da Marinha, remetem à Guerra do Paraguai. Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea, remete à Segunda Guerra Mundial. Por que os militares insistem em celebrar o golpe de 1964, mesmo que sob o pretexto de inscrevê-lo no “contexto da época”?

O governo Bolsonaro representa, entre tantas coisas deploráveis, um projeto de revisionismo histórico. O presidente, um capitão excluído do Exército por indisciplina, assim como seu círculo de místicos extremistas, ergue contra a Constituição o espectro da ditadura militar. A geração atual de militares não participou dos desmandos do regime instituído em 1964. Inexiste um motivo legítimo para que seus expoentes manchem suas biografias associando-se ao revisionismo bolsonarista. Não celebrem um parêntesis sem glória.

'Golpe de 64 mergulhou o país em ditadura de 21 anos', lembra João Batista

Em artigo publicado na revista Política Democrática Online de março, cineasta e escritor faz uma visão saudosista do período antes da ditadura militar

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O cineasta e escritor João Batista faz um relato emocionante da migração do cinema para a literatura, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de março. A publicação mensal é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

No início da década de 1960 do século 20, conforme ele conta, a cultura brasileira dava um salto para a modernidade. “O golpe de 1964 jogou por terra essa utopia, mergulhando o país em uma ditadura de 21 anos”, lembra ele.

“Para minha geração, o cinema encarnava uma utopia vigorosa”, afirma. “Vindo do interior mineiro, entrei na Poli (Escola Politécnica da USP) em 1960, já com 20 anos, muita imaginação, crise existencial profunda e pouco conhecimento cultural”, lembra.

“Rica formação”

Batista conta que as crises se sucediam, principalmente em meio à eleição de Jânio, renúncia com golpe explícito, militares tentavam impedir a posse de Jango, mas, segundo ele, Jango tomava posse gerando um governo popular seguindo a mesma crise que se aprofundava até o golpe de 1964. “De qualquer maneira, um período rico de formação”, diz.

“Em quatro anos passando da esperança, da luta à derrota para os militares, enquanto, bebendo do porre democrático do governo JK, a cultura brasileira dava um salto para a modernidade”, relata. “Bossa Nova, Teatro Novo, Cinema Novo. Minha geração finalmente tinha sua trilha traçada rumo ao futuro, distanciando-se de uma Brasil atrasado e pobre”, acrescenta.

Leia também:

Lei de autonomia do Banco Central deve resultar em juros mais baixos, avalia Jorge Jatobá

Brasil deve priorizar vacina e renda emergencial para quase 10 milhões de pessoas

“Bolsonaro só decepcionou a turma do Posto Ipiranga”, afirma Leandro Machado

China tem investimentos em 25 estados brasileiros, diz Luiz Augusto de Castro Neves

Com armamento da população, Bolsonaro acena para guerra civil, diz Raul Jungmann

Saiba o que a tecnologia de vacinas contra Covid pode fazer por outros pacientes graves

“Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz”, afirma Alberto Aggio

“Governo Bolsonaro enfrenta dura realidade de manter regras fiscais importantes”

Brasil corre risco de ter maior número absoluto de mortes por Covid, diz revista da FAP

Face deletéria de Bolsonaro é destaque da Política Democrática Online de março

Veja todas as 29 edições da revista Política Democrática Online

RPD || João Batista Andrade: Migração do cinema para a literatura

No início da década de 1960 do século XX a cultura brasileira dava um salto para a modernidade. O golpe de 1964 jogou por terra essa utopia, mergulhando o país em uma ditadura de 21 anos, lembra o cineasta e escritor João Batista de Andrade

Para minha geração, o cinema encarnava uma utopia vigorosa.

Vindo do interior mineiro, entrei na Poli (Escola Politécnica da USP) em 1960, já com vinte anos, muita imaginação, crise existencial profunda e pouco conhecimento cultural.

As crises se sucediam, eleição de Jânio, renúncia com golpe explícito, militares tentavam impedir a posse de Jango, mas Jango tomava posse gerando um governo popular seguindo a mesma crise que se aprofundava até o golpe de 1964. De qualquer maneira, um período rico de formação.

Em quatro anos passando da esperança, da luta à derrota para os militares, enquanto, bebendo do porre democrático do governo JK, a cultura brasileira dava um salto para a modernidade. Bossa Nova, Teatro Novo, Cinema Novo. Minha geração finalmente tinha sua trilha traçada rumo ao futuro, distanciando-se de uma Brasil atrasado e pobre.

O golpe de 1964 jogou por terra essa utopia, mergulhando o país e minha juventude no absurdo de uma ditadura de 21 anos.

Eu já filmava e escrevia.

Hoje escrevo.

MUDANÇA DE HÁBITOS

Poderia escrever: escritor, cineasta.

Ou cineasta, e basta?

Escritor, catador de latas, doutor

Ou nada, parte de uma casta?

Rico, remediado ou vivendo de favor?

Onde estará o bom, o certo, o novo?

No cinema, na literatura ou no viver?

O mundo gira e minha cabeça arde

Em busca de saídas, alguma solução

Mas o povo, o povo, onde está o povo?

Não quero filmar praças e ruas vazias

E morrer nas salas de cinema que me odeiam!

Quem vê o que filmo?

Quem lê o que escrevo?

Quem quer saber o que fiz de novo?

Quem toca no que desenho, esculpo

Senão aqueles que vivem sob tantas perguntas?

Nada me tira desse labirinto

Nem adianta dizer sou negro

Sou índio, sou analfabeto, pobre

Como se tudo não passasse de um capricho

Sou o que sou, sem passado nem futuro

Catando pedras brilhantes onde pobres catam lixo

Só não quero ainda morrer

Nem de vírus nem de tristeza

Sem filmar, prefiro escrever

Escapando ao meu pobre destino

E é o que sempre fiz e faço agora

Um tanto alegre, um tanto comovido

Como escritor, era quase clandestino

Já que cada imagem tem seu santo

E dizem que não se pode ser os dois

Coisa que na vida sempre quis ser três

Como escritor, político, cineasta

Clandestino nunca fui, na arte ou no saber

Mesmo na política, meu nome é JB

Tantas vezes alertado e proibido

Fotografado, filmado e perseguido

Sempre criei desafios aos donos do poder

Cinema Brasileiro morreu tantas vezes

E pateticamente soube reviver

E vive mais do estado do que do sucesso

Nada paga o que se filma, monta, copia

E exibe em salas tão estrangeiras

Há impostos criados para o cinema

Mas há também impostores no caminho

-Para onde vai agora essa famosa grana?

Destino incerto, olhos e bolsos ligeiros…

Tristes utopias dos cinemas nacionais

Com mercados tão facilmente tomados!

Mãos de ratos nos tomam os impostos pagos

Para usar em suas regalias mortais

O Cinema Brasileiro, de olhar perdido

Leva fama injusta, tão usada e infeliz

Quando na verdade somos tão pequenos

Diante das bocas gigantes que nos sugam

O mesmo Estado, sempre enlouquecido

Refém de mãos tão ávidas quanto sujas

Mata-nos como piolhos sob o pente

Com um simples rabisco de caneta bic

Sabemos, sempre soubemos e sofremos

Numa disfarçada ou descarada ditadura

Tudo começa com perseguições, mortes

E a destruição de nossa cultura!

Ao escrever, parece que deixo o ringue

Onde lutei a vida inteira pela utopia

Cineasta da miséria, da fome e do sangue

Estaria jogando a toalha, triste dia…

-Nada disso! Nada disso, senhores

Procuro o melhor lugar dessa guerra

E onde possa buscar o povo, meus leitores!

Escrever é revirar entulhos em busca de vida

É procurar no lixo o que nos chama e pulsa.

Por isso aguardem o novo livro de ficção:

1964- Uma bomba na Escuridão

Romance de ficção

Crise e sofrimento vivencial

Para ler, sentir, gostar

Textos escritos por mim, perdido

Durante e depois do golpe militar.

Em formato novo, buscando o leitor digital

Escapando do cerco das salas e livrarias

Fugindo das prateleiras tomadas por autoajudas

Longe desse vil comércio elitista e mortal

Falsas ciências e outras tantas porcarias!

Filho de índios e negros sem os conhecer

Afinal, quem sou?

Não, não quero, ainda não posso morrer

Mesmo que agora, mal saiba viver.

* Cineasta, escritor.

Fausto Salvadori: O curto mandato de Moacir Longo

Cassado logo após o golpe de 1964, que completa 55 anos, vereador denunciou em Plenário a violência da ditadura militar. No dia do golpe de 64, Moacir Longo saiu da Câmara escondido para não ser preso pela ditadura

Versão atualizada de reportagem originalmente publicada em dezembro de 2011

Muitos vereadores não voltaram para casa naquela terça-feira. Preferiram passar a noite de 31 de março de 1964 no interior do Palacete Prates, no Vale do Anhangabaú, onde funcionava a sede da Câmara Municipal de São Paulo, acompanhando as notícias sobre a movimentação de tropas do Exército que pretendiam derrubar o presidente João Goulart. Muitos temiam o início de uma guerra civil.

De todos os vereadores, o operário, jornalista e militante comunista Moacir Longo é o que tinha mais motivos para se preocupar com a queda do presidente. Ele sabia que, se os militares tomassem o poder, corria o risco de sair do Palacete Prates direto para a cadeia.

Enquanto a noite avançava, Longo conversou com Marcos Mélega, líder da União Democrática Nacional (UDN) e conhecido por seu anticomunismo, sobre as movimentações dos militares. Apesar das divergências ideológicas, Longo se dava bem com todos os colegas de vereança. O conservador abriu o jogo com o comunista. Mélega contou-lhe que, sim, o golpe militar estava em andamento e os revoltosos pretendiam criar um governo paralelo sediado em Minas Gerais, para o qual pediriam reconhecimento do governo dos Estados Unidos e, se fosse preciso, apoio militar para enfrentar a Presidência da República em Brasília.

“Eles estavam preparados para uma guerra civil e achavam que do nosso lado também estávamos”, recorda Longo, mais de cinco décadas depois. E ri. Preparados? Eles não estavam.

A movimentação que levou ao golpe de Estado havia começado na madrugada daquela terça-feira, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, quando um general, Olympio Mourão Filho, ainda vestido de pijama e roupão de seda vermelha – “posso dizer com orgulho de originalidade: creio ter sido o único homem no mundo (pelo menos no Brasil) que desencadeou uma revolução de pijama”, escreveria, mais tarde, em suas memórias –, telefonou para militares e políticos comunicando que se preparava para marchar com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro para derrubar o presidente João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Longo em casa, com o diploma de vereador Crédito: Marcelo Ximenez/CMSP

Duas semanas antes, em 13 de março, Jango, como era conhecido, havia anunciado, em um discurso na Central do Brasil, no Rio, o lançamento de um projeto de “reformas de base”, que previam itens como reforma agrária e urbana. Eram propostas que agradavam aos trabalhadores, mas incomodavam as elites empresariais brasileiras e também despertavam a desconfiança do governo norte-americano, que via o risco de Goulart “entregar o País aos comunistas”. Enquanto militares, políticos e empresários traçavam planos para a derrubada de Jango, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, autorizava o lançamento da Operação Brother Sam, que previa o envio de um porta-aviões ao litoral brasileiro para auxiliar os revoltosos. Mal sabiam que nada disso seria necessário.

Ao longo do dia 31, à medida que as tropas de Mourão Filho se aproximavam do Rio, o movimento golpista ia ganhando cada vez mais adesões. No final da noite, quando os vereadores paulistanos se movimentavam no Palacete Prates, chegou a notícia de que o general Amaury Kruel, comandante do II Exército, responsável pelas áreas de São Paulo e Mato Grosso, havia aderido ao golpe. Era um apoio decisivo.

O presidente eleito João Goulart caiu sem resistir. No dia 1º de abril, temendo ser capturado pelos militares golpistas, viajou do Rio de Janeiro para Brasília e de lá para Porto Alegre. Na madrugada do dia 2, o senador Auro Moura Andrade, presidente do Congresso, aproveitou-se da ausência de Jango para declarar vaga a Presidência da República. Em seu lugar, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, que, duas semanas depois, daria lugar a Humberto de Alencar Castello Branco, o primeiro de uma linhagem de generais que passaria a comandar o Brasil ao longo dos 21 anos seguintes. O reconhecimento de que o senador desrespeitou a Constituição, ao declarar vaga a Presidência enquanto o presidente ainda estava no País, viria somente 39 anos depois, quando uma resolução do Congresso anulou simbolicamente a decisão de 1964, “visando tornar clara a manobra golpista levada a cabo no plenário”.

A mil quilômetros dali, os acontecimentos de Brasília aumentavam a tensão no Palacete Prates, onde os vereadores permaneciam reunidos. Do lado de fora, militares ameaçavam invadir o prédio e prender os vereadores de que não gostavam, conforme o relato de Longo. “Aí o Luiz Domingues de Castro, que era o presidente da Casa, falou: ‘Se isso acontecer, eu entrego as chaves da Câmara ao comandante do golpe em São Paulo’”, conta. O blefe deu certo. Como naquele dia os militares ainda tentavam disfarçar seu golpe de Estado como uma “revolução democrática”, preferiram evitar um confronto direto com o Legislativo.

Para ludibriar a vigilância dos militares que rondavam o Prates e salvar da prisão Moacir Longo e Odon Pereira da Silva (PTB), os vereadores mais visados por conta da militância comunista, a Câmara Municipal montou uma operação digna de 007, personagem que emplacava um filme por ano nas telas da época. Utilizaram para isso os automóveis da Casa – que na época eram apenas dois, destinados ao presidente e ao primeiro-secretário. Passaram o 1º de abril fazendo várias saídas com os dois carros, sempre cheio de pessoas, para não chamar atenção. Numa dessas saídas, já na madrugada do dia 2, enquanto o governo democrático chegava ao fim em Brasília, Longo e Pereira conseguiram deixar o Palácio sem chamar a atenção das autoridades.

Longo refugiou-se na casa de um médico, companheiro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), no Sumaré, região oeste da capital. Mas nunca retornaria à Câmara como vereador. Pediu licença do cargo, pois sabia que os militares iriam caçá-lo – em sentido figurado – além de cassá-lo – literalmente.

‘REGIME DE TERROR’

A caçada aos vereadores já tinha começado. Logo após a consumação do golpe militar, um grupo de aproximadamente dez vereadores foi obrigado a comparecer no Departamento de Ordem Política e Social (Dops) para “prestar esclarecimentos”. Longo, que estava escondido, não foi. Outros não tiveram opção: foram presos em casa e levados à delegacia. Quase todos foram liberados em poucas horas, com exceção de Odon Pereira da Silva, que só conseguiu sair do Dops após a pressão de outros vereadores junto ao delegado.

Um dos vereadores detidos nesse primeiro ataque da ditadura recém-instalada, David Lerer, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), conta que ouviu da boca do coronel Rubens Resstel, encarregado de conduzir o seu inquérito policial militar (IPM), que o governo já tinha decidido pela cassação de seu colega Moacir Longo. “Vereador, na Câmara Municipal vocês são dois do PSB. Nós já vamos pegar um, comunista conhecido”, ouviu do militar, que acrescentou: “Não queremos acabar com o partido, o presidente Castello Branco é um democrata, o senhor concorda? Portanto está liberado, mas atenção. Na próxima o senhor não escapa”.

A movimentação feita pelos vereadores no Palacete Prates pretendia ser uma “vigília democrática”, segundo Longo, um gesto de resistência a favor do governo democraticamente eleito. Em dois dias, contudo, o golpe militar já havia se consolidado. Reunidos no Salão Nobre, o presidente da Casa e parte dos líderes das bancadas debateram qual deveria ser, então, “a posição da Edilidade Paulistana” diante dos acontecimentos. Decidiram pelo apoio ao golpe.

Uma comissão de vereadores foi até o gabinete do general Amaury Kruel, onde deixou um ofício cheio de elogios, assinado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, que declarava “a mais irrestrita solidariedade” ao militar golpista, a quem chamava de “ilustre cabo de guerra”. O senador Moura Andrade também recebeu um ofício ainda mais entusiasmado, em que os vereadores saudavam a “imorredoura lição de civismo e patriotismo” dada ao derrubar o governo e afirmavam sua “fé num Brasil cristão, alicerçado no regime democrático, onde não poderão medrar ideologias deletérias da índole do comunismo pagão”.

As comemorações pelo golpe militar continuaram na primeira sessão realizada após o queda de Goulart, em 6 de abril. Nesse dia, além da sessão ordinária, os vereadores convocaram uma “sessão especial” destinada a comemorar a chegada dos militares ao poder, “essa memorável vitória que há de ficar gravada nos nossos corações para todo o sempre”. Dos 45 vereadores, 29 manifestaram-se naquele dia: 24 declararam apoio ao golpe, três falaram de outros assuntos e apenas dois criticaram a ação militar — João Carlos Meirelles, do Partido Democrata Cristão (PDC), e David Lerer.

A passagem de Longo pela Câmara durou apenas três meses / Crédito: Ângelo Dantas/CMSP

Nos meses seguintes, ainda que os Anais da Casa tenham registrado algumas críticas aos militares, a maioria delas vindas de Lerer, a maioria preferia elogiar o novo regime ou falar de outras coisas. Uma das falas mais contundentes registradas contra a autoproclamada “revolução” acabou vindo após o governo do presidente Castello Branco divulgar, em 13 de junho, a lista de cassados com base no Ato Institucional nº 1. Um dos nomes, como esperado, era a do vereador Moacir Longo. O assunto foi ignorado nos debates em Plenário do Palacete Prates. A única menção à cassação partiu de Lerer, em 17 de junho. Na tribuna, o companheiro de bancada de Longo leu uma carta enviada pelo colega. “O regime de terror implantado pelo Ato Institucional, editado por aqueles que se julgam no direito de tutelar a Nação, não tem futuro”, atacava a carta-discurso de Longo, em uma das mais duras manifestações contra o regime militar de 1964-1985 registradas no Parlamento paulistano durante o período ditatorial.

Longo não exagerava ao chamar o governo daqueles dias de “regime de terror”. Embora o regime ainda não tivesse entrado em sua fase mais dura, que teria início em 13 de dezembro de 1968, com a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), as mortes, torturas e perseguições já estavam na ordem do dia. Em A ditadura envergonhada, o jornalista Elio Gaspari contabiliza 13 mortes nos nove primeiros meses do governo militar, além de 2 mil funcionários públicos que foram demitidos ou aposentados compulsoriamente e 386 pessoas que tiveram seus mandados cassados e/ou perderam os direitos políticos, entre 1964 e 1966. Os casos de tortura se contavam às centenas, vários deles denunciados no Correio da Manhã — curiosamente, um jornal que, em 31 de março, havia apoiado a derrubada de João Goulart.

Encerrada a leitura da carta de Longo, nenhum vereador tocou mais no assunto. A sessão prosseguiu como se nada tivesse acontecido. “A Câmara Municipal aceitou sem protesto a cassação, assumindo papel de total submissão ao arbítrio”, afirma o relatório da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, publicado em 2016.

“Li a carta com muito orgulho”, relembra Lerer. Ele lamenta que a cassação de Longo o tenha impedido de conhecer melhor o colega de partido. “Sempre tivemos pouco contato. Tomamos posse em janeiro e teve a revolução em março. Não deu tempo nem de ficar amigo, de tomar uma cerveja juntos”, diz.

COMUNISTA DE CARTEIRINHA

Perseguição política não era uma novidade para Longo. Para ser eleito vereador, meses antes, precisara recorrer de uma decisão da Justiça eleitoral que havia impugnado sua candidatura. “O Dops informava à Justiça quem tinha cadastro de comunista. Eu tinha. E era volumoso…”, conta Longo, orgulhoso do seu currículo de “revolucionário profissional” iniciado em 1945, quando era um operário magrelo recém-chegado do interior que, mesmo sem ter idade para votar, participava das eleições distribuindo folhetos de Iedo Fiúza, candidato do PCB à Presidência da República.

Nascido em 5 de maio de 1930, em Taquaritinga, no interior de São Paulo, filho de imigrantes italianos e espanhóis, Longo começou a trabalhar aos dez anos, na lavoura. Seu pai, que trabalhava no comércio de café, foi um comerciante “relativamente próspero” até a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, levá-lo à falência. Depois disso, o casal, com seus 13 filhos, foi trabalhar na roça.

Aos 15 anos, mudou-se com a família para a capital paulista, onde a família se tornou operária. “Meu primeiro emprego na cidade foi numa fábrica de tamancos”, lembra Longo. Influenciado pelo pai, comunista de carteirinha, filiou-se em 1946 ao PCB, num dos breves períodos em que o partido esteve legalizado. Em maio do ano seguinte, contudo, o registro do partido foi cassado. Liberdade partidária não era algo que cabia nos marcos da limitada democracia da época. “O regime político que passou a vigorar em janeiro de 1946, embora inscrito nos marcos da denominada democracia liberal, fundou-se no terrorismo de Estado, na negação das garantias individuais, na banalização da eliminação física de opositores e na supressão da liberdade de organização dos setores populares – especialmente os sindicatos e o PCB”, afirma o jornalista Pedro Estevam da Rocha Pomar no livro A Democracia intolerante: Dutra, Adhemar e a repressão ao Partido Comunista (1946-1950) (Imprensa Oficial, 2002).

Longe da arena eleitoral, Longo lutava no movimento sindical, reivindicando melhores salários, descanso semanal remunerado e abono de Natal (o atual 13º salário). Chegou a perder o emprego de ajustador mecânico numa metalúrgica por participar de uma greve. “Os movimentos sociais eram duramente reprimidos, não era essa moleza de hoje”, recorda. Foi preso pela primeira vez em 12 de dezembro de 1949, ao pichar em um muro “Viva o camarada Stálin, campeão da paz”.Jogado na ilegalidade, o PCB fechou sedes e perdeu quase 70% dos seus filiados, segundo Longo. Ele e o pai continuaram na militância, que tinha se tornado mais dura. “Aí a luta adquiriu caráter diferente, porque o partido estava na clandestinidade e começaram as perseguições”, lembra. Uma das estratégias usadas pelos comunistas foi o de concorrer por outras siglas, mas nem isso evitava a perseguição das autoridades. Em 1947, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou os registros de 15 vereadores comunistas – ou suspeitos de pertencer ao PCB – que haviam sido eleitos pelo Partido Social Trabalhista (PST), entre elas aquela que se tornaria a primeira vereadora paulistana, Elisa Kauffmann Abramovich.

Aos 21 anos, por decisão do partido, afastou-se do trabalho como operário e passou a ser remunerado para se dedicar exclusivamente à militância, tornando-se o que os comunistas chamavam de “revolucionário profissional”. Começou como secretário de propaganda no comitê distrital do Ipiranga (zona sul da capital) e, nove anos depois, foi eleito presidente municipal. “Garoto ainda, cara de moleque, franzino, fumando dois maços de cigarro por dia, assumindo a direção do partido no principal município do País…”, relembra Longo no documentário O Longo caminho de Moacir, produzido pela Fundação Astrojildo Pereira.

Aprendeu a fazer jornalismo na prática das redações dos jornais comunistas, como Notícias de Hoje e Voz Operária, que usavam a mão de obra de “repórteres populares” — militantes com vocação para escrita que eram chamados a escrever sobre tudo, dos problemas dos bairros aos campeonatos de futebol de várzea. “Eram jornais que tinham poucos recursos e nada de anúncios, então a gente tinha que escrever muito”, recorda.

O moleque franzino também presidiu a União da Juventude Comunista e viajou à União Soviética para um curso de sociologia política, ao lado de “uma turma da pesada” que incluía quadros como o historiador Jacob Gorender e as lideranças Carlos Marighella e Maurício Grabois. “Era um curso muito bom. Não tratava de bomba nem de guerrilha, como a imprensa conservadora imaginava. Eram matérias de caráter social e político”, recorda.

PRIMEIRO, CASSADO; DEPOIS, PRESO

Em 1963, o rosto do militante estava estampado em santinhos com a frase “Para vereador – Moacir Longo – um operário metalúrgico que tornou-se combativo jornalista a serviço dos trabalhadores”. Não se sentia à vontade com a candidatura. “Só fui candidato porque o partido me forçou. Não queria, resisti bastante, mas acabei tendo de topar a parada”, diz.

Na época, os comunistas adotavam a estratégia de concorrer por diferentes partidos, para não correrem o risco de serem alvos de uma “carnificina político-eleitoral” como haviam sofrido em 1947. Enquanto Longo elegeu-se pelo PSB, outro membro do PCB, Odon Pereira da Silva, foi de PTB. Os comunistas ainda haviam conseguido emplacar um terceiro vereador, Gonzaga Pereira, eleito pelo PRT. Naquele tempo de segredos e informações compartimentadas, a filiação de Gonzaga Pereira ao PCB não era conhecida nem por Longo ou Odon da Silva, que pertenciam a uma divisão diferente do PCB. “Gonzaga era muito discreto”, lembra.

Longo fez uma campanha com poucos recursos. “Minha campanha foi feita com um panfleto, bem simples, e reuniões pequenas, com famílias, nos bairros, portas de fábrica, e uma ou duas inscrições murais, que naquele tempo podia”, conta. Após as eleições, realizadas em 6 de outubro, tornou-se vereador com 4.632 votos.

Embora estreante na política, conseguiu mostrar um bom poder de articulação. Nas conversas de bastidores para a escolha da Mesa Diretora, como muitos dos vereadores eleitos eram de primeiro mandato, vinham discutindo a criação de uma espécie de “bancada dos novos”, em oposição aos da “velha política”. Longo fez os colegas desistirem da ideia, ao mostrar a divisão que importava não era entre novos e velhos. “Procurei mostrar que a principal divisão na Câmara era entre as forças progressistas e as conservadoras e golpistas”, diz. Assim, ajudou a montar um grupo de 11 vereadores, conhecido como Bloco Nacionalista, que buscava reunir nomes identificados com a esquerda.

A articulação comandada por Longo conquistou uma importante vitória na eleição da Mesa Diretora, que ocorreu em 1º de janeiro de 1964, numa sessão tumultuada, com empurrões e xingamentos. Mesmo sendo dono da maior bancada, o Partido Social Progressista (PSP), criado por Ademar de Barros, governador de São Paulo e um dos articuladores do golpe, saiu derrotado na disputa. A chapa liderada por Manoel Figueiredo Ferraz, genro de Ademar, perdeu feio. O PSP conseguiu levar apenas a vice-presidência da Casa. Já a UDN, dona da segunda maior bancada entre os vereadores – e que no plano nacional era a principal opositora de João Goulart –, ficou de fora da Mesa.

Na prática, a escolha da Mesa Diretora significou uma derrota para as forças políticas que, dali a três meses, viriam a arrancar o presidente João Goulart do poder. É claro que nada desse histórico seria visto com bons olhos pelas autoridades quando a ditadura se instalasse. “Os 11 vereadores entraram numa lista de nomes montada pelo tal Comando da Revolução, mas no final cassaram apenas a mim, que era o coordenador do bloco”, conta Longo.

Ele permaneceu apenas três meses no Palacete Prates, tempo suficiente para presidir a Comissão da Lavoura, Indústria e Comércio, participar como membro da Comissão de Finanças e Orçamento e arrumar polêmica ao denunciar na tribuna um acordo da Prefeitura com uma companhia telefônica, que ele considerava lesivo ao Município.

Após a cassação, nunca mais se candidatou a outro cargo eletivo. “Agora, nem forçado pelo partido eu iria”, diz. Mesmo na clandestinidade, nunca deixou de fazer política do jeito que gostava, por meio do jornalismo ou da militância com as bases. “Eu sempre achei que militar politicamente é um dever de cidadania”, afirma.

A CRIANÇA QUE ESTAPEOU O TORTURADOR

A ditadura também não se esqueceu do ex-vereador: ao visitar um colega de partido, Longo acabou detido por agentes do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi). “Isso foi em 25 de julho de 1972. Eu não esqueço”, conta a professora Leda Rosa dos Santos Neto, com quem o comunista se casou em 1969. Quando seu marido foi preso, Leda levava no colo a filha de dois anos do casal, Laelya, e na barriga a segunda filha, Denise, que nasceria naquele ano. “Foi terrível”, ela se lembra.

O Doi-Codi, na época, era comandado pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, falecido em 2015 e conhecido pela brutalidade. Em 2008, tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido oficialmente como torturador numa decisão judicial. Desses tempos duros, a família guarda uma daquelas cenas que, assustadora na época, hoje pode ser recordada com graça: “Numa das visitas, Ustra foi fazer uma gracinha para minha filha Laelya e ela deu um tapa na cara dele”. A criança de dois anos deu o recado que centenas de presos torturados e mortos gostariam de ter dado.

Longo conta que foi torturado nas dependências do Doi-Codi, mas prefere desconversar quando toca nesse tema, e não dá para saber se isso é por trauma, timidez ou ambos. Seja como for, ele não gosta de ser visto como herói. “Não fiz nada de extraordinário, não cometi nenhum ato heroico, nada. Fui sempre um militante dedicado à disciplina e às tarefas do partido”, é como resume sua história no documentário O Longo caminho.

Do Doi-Codi, foi levado para o Presídio Tiradentes e, depois, para o Presídio do Hipódromo, ambos endereços de vários presos políticos durante o regime militar. Lá, entre discussões políticas com outros presos, jogos de buraco e trabalhos manuais, como feitura de cestas e colares, aproveitava para fazer anotações em uma brochura, selecionando informações dos livros de história do Brasil que recebia de Leda. Nas revistas gerais feitas nas celas, o caderno coberto de anotações cuidadosamente escritas foi apreendido duas vezes, mas devolvido.