generais

Monica De Bolle: Engulam os generais

Os generais sabem que Bolsonaro não foi eleito para ficar atacando marxismo cultural, ideologia de gênero, doutrinação ideológica nas escolas e tantos outros espantalhos mais.

Engula os generais Lembro-me bem de frase que era repetida à exaustão após o impeachment de Dilma Rousseff por aqueles que não estavam exatamente satisfeitos com a posse do vice-presidente:

“Temer é o que temos para o jantar”. Essa ladainha era repetida constantemente nas redes sociais para contrapor qualquer argumento que criticasse — de forma construtiva ou não — o governo que se instalava. O pessoal que aceitou jantar Temer nos últimos dois anos não percebeu bem que a ida do vice de Dilma para o governo, sobretudo enroscado como estava com alegações diversas de envolvimento em esquemas de corrupção, acabou por implodir o centro político no Brasil, abrindo espaço para Bolsonaro. Quem jantou Temer e, querendo ou não, pôs na Presidência da República representante do baixo clero carregado de ideologia torpe não pode agora se dar ao luxo de não gostar da atuação dos generais, sobretudo do vice-presidente Hamilton Mourão.

Do leito do hospital, Jair Bolsonaro tuíta bobagens sem parar. “A doutrinação ideológica nas instituições de ensino forma militantes políticos e não cidadãos de bom senso e preparados para o mercado de trabalho. É preciso quebrar essa espinha para o futuro saudável do Brasil. Tire suas conclusões:”. Em seguida, aparece um vídeo de um minuto em que alunos-manifestantes cantam “Ele não” ao som de “Bella ciao”, enquanto dois formandos abrem uma faixa com os dizeres: “Fascistas, racistas, machistas e homofóbicos não passarão”.

Difícil entender por que condenar racistas, fascistas, machistas e homofóbicos seria a tal da doutrinação ideológica das instituições de ensino à qual se refere o capitão-presidente. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ícone do ultraconservadorismo de botequim cultivado por Bolsonaro e seus filhos, fala, em visita aos Estados Unidos, que o “socialismo do século XXI representado por Maduro na Venezuela está ruindo”.

Para quem sabe um pouquinho do que se passa na Venezuela, já está mais do que claro que o regime que lá está não é socialista, comunista ou qualquer outra coisa que tenha um mínimo de conotação ideológica. Trata-se de uma ditadura criminosa, de um narco-Estado ocupado pelo crime organizado, por organizações terroristas — o Hezbollah tem presença na Venezuela —, por infiltrados da Coreia do Norte, da Turquia, da Rússia. Maduro ainda não caiu porque seu regime está sustentado por esse conjunto pérfido.

Os generais sabem que Ernesto Araújo não conhece a fundo a situação da Venezuela, ao contrário do general Mourão, que lá morou nos anos 2000. Sabem também que mudar a embaixada brasileira para Jerusalém e outras bobagens provenientes do guru cujo nome não merece citação podem trazer imensos prejuízos ao Brasil. Os generais, gostem ou não, é o que há de disciplina e competência no governo Bolsonaro. São eles os únicos que entenderam que os eleitores que levaram Bolsonaro ao poder não estão unidos em torno da agenda abestalhada de Damares ou de Vélez Rodríguez.

Gostem ou não, a chance que o Brasil tem de pôr em prática uma agenda razoável para a política externa e para a economia passa pelo crivo dos generais, representantes da instituição que sobrou após a achincalhação do Executivo, do Legislativo e também de partes do Poder Judiciário nos últimos anos promovida pela aliança entre o PT e o PMDB. Aliança que teve, também, a participação do PSDB minguante e de outros partidos políticos. Gostem ou não, o Brasil só terá chances de sair do atoleiro de curto prazo com os militares à frente das principais decisões do país.

Não gostaram? Temem o que pode significar no futuro militares no poder pela via democrática? Pois essa é a herança de ter jantado Temer e apoiado Bolsonaro sem dar qualquer chance a um dos diversos candidatos de centro durante o primeiro turno das eleições. Como diria Zagallo, jantaram Temer, agora engulam os generais.

*Monica De Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Monica De Bolle: Generais no labirinto ‘populista’

Os generais, quem diria, são a maior esperança para que o Brasil retome algum senso de competência e disciplina

Em coluna recente para o Financial Times, Gideon Rachman argumentou que a era “populista” pode durar trinta anos, ou seja, que os movimentos que levaram ao Brexit e à vitória de Donald Trump em 2016 não vão retroceder tão cedo. Em particular, Rachman afirma que o presidente norte-americano tem diversos admiradores mundo afora, incluindo Jair Bolsonaro no Brasil. Independentemente do que se acredite sobre a durabilidade dos “populismos”, é fato incontestável que o começo do fim da era da globalização triunfante começou em 2008. O que acontecerá daqui para frente é fruto de muitas especulações e de usos confusos de termos como “populismo”.

Há populismo no mundo? Se definirmos populismo como algo que não está necessariamente atrelado a alguma ideologia e que utiliza espécie de retórica particular e simplória para separar segmentos da população – o povo versus o resto, o povo “puro” em contraposição ao resto “corrupto” – o encontraremos por toda a parte e em todos os continentes. Em alguns casos, o populismo se confunde com visões nacionalistas, como exemplifica o discurso de Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e espécie de encantador de serpentes nacionalista-populistas. Disse ele em uma entrevista ao final de 2018 para a BBC: “O nacionalismo econômico significa colocar o seu país em primeiro lugar no que diz respeito à economia, e maximizar o valor da cidadania”. Essa forma de definir o nacionalismo econômico leva, necessariamente, a um discurso contrário à imigração, contrário à atuação de empresas estrangeiras, inequivocamente excludente. O povo é o cidadão nascido e forjado na pátria amada. O resto é ameaça à sua sobrevivência, à sua identidade cultural, à sua grandeza, à grandeza da Nação.

Dessa visão nacionalista-populista surgem inevitavelmente as questões identitárias presentes mundo afora, e, desde a eleição de Bolsonaro, Brasil adentro. Frases como “temos de resgatar os valores judaico-cristãos”, “é preciso combater o marxismo cultural”, “é premente extirpar a ideologia de gênero” aludem aos espantalhos que criam o sentido de “nós” e “eles” que forma o núcleo da nova direita religiosa ultraconservadora do País. Com o discurso excludente e acusatório, essa nova direita religiosa e ultraconservadora é inequivocamente nacionalista-populista. Aqui nos Estados Unidos, ela compõe boa parte do eleitorado do Partido Republicano. Em alguns países europeus, versões dessa variante de direita estão presentes nos partidos que hoje representam aquilo que nos acostumamos a chamar de “extrema-direita”. O crescimento desse eleitorado e o fortalecimento desses partidos nas economias avançadas explicam porque Gideon Rachman acredita que a era populista-nacionalista pode perdurar por tanto tempo.

Mas, e no Brasil? Sabemos que parte do eleitorado de Bolsonaro é composto por essa direita religiosa ultraconservadora. Sabemos também que o próprio presidente já defendeu algumas dessas ideias – tanto assim que escolheu alguns ministros carregados dessa espécie de ideologia. Contudo, tem sido interessante observar, nesse primeiro mês de governo, a movimentação dos generais. Mais astutos do que parte do entorno de Bolsonaro, os generais parecem ter percebido que a maioria dos eleitores de Bolsonaro não têm qualquer afeição pela ideologia da direita ultraconservadora. Muitos são conservadores, mas não têm qualquer identificação com a agenda defendida pelas Damares, Ernestos e afins. Estão eles, portanto, em intensa atividade para criar clivagens entre os ideólogos e os conservadores com o intuito de preservar alguma racionalidade na política externa brasileira – sobretudo nesse momento complicado em que a Venezuela ameaça implodir. Além da racionalidade na política externa, estão também os generais empenhados em afastar familiares enroscados da presidência, reduzir os ruídos com a imprensa, abrir caminho para que as reformas econômicas sejam feitas sem a intromissão dos nacionalistas-populistas. Os generais, quem diria, são a maior esperança para que o Brasil retome algum senso de competência e disciplina para enfrentar os grandes desafios que tem pela frente.

Com os generais, o Brasil parece correr menos risco de ser tomado pelo nacionalismo populista que avança no mundo. O que isso quer dizer sobre o futuro do País caso tenham sucesso na consolidação do poder político pela via democrática é tema para muita reflexão.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns hopkins University

Folha de S. Paulo: Após crise, Itamaraty está sob tutela de militares do governo

Ação ocorreu após Ernesto Araújo assinar documento sobre a Venezuela sem consultar generais

Por Igor Gielow, da Folha de S. Paulo

A ala militar do governo promoveu uma espécie de intervenção branca no Itamaraty, tutelando os movimentos do chanceler Ernesto Araújo sobre temas considerados sensíveis —crise na Venezuela à frente.

O chanceler, que nunca comandou um posto no exterior, se indispôs com os militares logo na largada do governo, numa crise até aqui inaudita.

No dia 4 de janeiro, ele participou de reunião no Peru do Grupo de Lima, que reúne 14 países para discutir a situação política venezuelana.

O grupo, que considera ilegítima a reeleição do ditador Nicolás Maduro no ano passado, se encontrou para determinar novas medidas contra o governo em Caracas.

Quando o documento foi divulgado, militares ligados à área de inteligência ficaram de cabelo em pé com o item “D” das providências anunciadas: “Suspender a cooperação militar com o regime de Nicolás Maduro”, dizia o texto.

Só que Araújo não consultou a área militar sobre isso. E é justamente a cooperação com as Forças Armadas venezuelanas que mantém o Brasil minimamente informado sobre os passos da ditadura.

Isso ocorre tanto devido ao “backchannel”, informações de bastidor trocadas por oficiais, como com a observação direta da área de inteligência. Como diz um experiente negociador da região, o Brasil sabe mais sobre Caracas por meio dos próprios militares chavistas do que por canais diplomáticos regulares.

Isso aconteceu enquanto uma outra crise, essa pública, transcorria. Também na primeira semana do governo, o presidente Jair Bolsonaro e o chanceler defenderam a instalação de uma base americana no Brasil, algo que soa herético aos militares daqui.

O general da reserva Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) buscou o reduzir a um mal-entendido por parte da mídia —o fato de que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirmou a oferta foi convenientemente deixado de lado.

No caso da Venezuela, alguns oficiais sugeriram que Araújo fosse demitido. Outros ponderaram sobre o dano de imagem que tal queda geraria e sugeriram que ele se consultasse mais com os ministros egressos da área militar.

Pelo menos dois generais com assento importante no governo conversam regularmente com o chanceler.

Um diplomata alinhado à nova chefia diz que isso é normal, dada a sobreposição de responsabilidades entre Itamaraty e militares.

Já um outro embaixador, em posição mais privilegiada mas no campo que Araújo promete remover de cargos de comando no ministério, afirma que não há comunicado sensível do chanceler que não tenha o teor discutido com a área de Defesa.

Seja qual for a gradação, o efeito da tutela foi visto ao longo do mês. Araújo reduziu sua visibilidade no caso Venezuela a poucas declarações e 7 das 22 postagens que fez no Twitter em janeiro.

Na mão inversa, o general Hamilton Mourão, o vice-presidente que ocupou a cadeira de Bolsonaro por seis dias no mês, falou em diversas ocasiões vezes sobre a crise.

Numa delas, na semana passada, indicou qual os caminho que as Forças Armadas da Venezuela deveriam tomar: oferecer uma saída ao ditador.

Mourão também antecipou movimentos que Araújo confirmou em entrevista coletiva na sexta (1º), como atender o pedido do líder oposicionista Juan Guaidó para o envio de ajuda à Venezuela e promover sanções econômicas contra membros do regime.

Até por não ser demissível, o general tem vocalizado a insatisfação. Como presidente interino, recebeu duas delegações árabes para dizer que não haverá a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, promessa de campanha de Bolsonaro repetida ao premiê israelense, Binyamin Netanyahu.

Araújo apenas disse que mudança está em estudo.

O movimento é destinado a agradar a base evangélica do presidente, que vê no reconhecimento da cidade como capital de Israel o restabelecimento de uma verdade bíblica e uma antessala para a volta de Cristo à Terra.

Os árabes, grandes compradores de aves brasileiras, prometem retaliar porque o status de Jerusalém é disputado entre palestinos e israelenses.

O vice também descartou, como já fizera o general Heleno e o próprio Bolsonaro, qualquer intervenção militar contra Maduro. A ideia foi ventilada várias vezes pelo presidente americano, Donald Trump, e os fardados temem que o chanceler se inspire em seu ídolo declarado.

Mourão também trocou farpas públicas com Olavo de Carvalho, o misto de escritor e ideólogo a quem Araújo deve seu discurso político e a indicação, feita por meio de Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL-SP. Ele, Araújo e o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, são alunos de Olavo engajados no projeto de “livrar o Itamaraty das amarras ideológicas”, como diz o presidente.

O vice também criticou o chanceler numa entrevista à revista Época, dizendo que ele não havia dito a que veio. Em particular, oficiais da ala militar e generais da ativa são bem menos diplomáticos, especialmente quando comentam o caudaloso discurso de estreia de Araújo. Outras manifestações, como o artigo em que creditou a Deus a união entre Bolsonaro e Olavo, são apenas alvo de chacota.

Não por acaso, Mourão tem se encontrado com embaixadores para tentar desfazer a má impressão que o governo Bolsonaro causa entre políticos estrangeiros —salvo, naturalmente, Trump e líderes assemelhados na Itália, Hungria ou Israel.

Guilherme Amado: Os bolsonaros e os generais

Em meados de 2017, o general Augusto Heleno, hoje à frente do Gabinete de Segurança Institucional do Planalto, reuniu-se mais uma vez com um grupo de generais, da reserva e da ativa, em Brasília, com quem debatia havia já alguns anos os rumos da crise política sem fim em que o Brasil se meteu. Daquela vez, comentavam os últimos lances do “tem de manter isso, viu”, e faziam projeções para as eleições de 2018. Lula seria candidato? A direita teria chance? Geraldo Alckmin? João Doria? Luciano Huck? Jair Bolsonaro? Dos que estavam naquele encontro, ninguém se lembra com exatidão em que parte da conversa Heleno levantou-se e encarou os demais, mas todos têm fresca na memória o que ele disse: “Bolsonaro? Só se ele parar de falar m...”.

Dali a algumas semanas, Heleno cobraria Bolsonaro e ouviria dele a mesma explicação que o então deputado sempre dava a quem lhe perguntava o porquê de seu jeitão enfurecido, meio amalucado, na Câmara e nas redes sociais: “Senão, ninguém me notaria”. Foi naquela conversa, após Bolsonaro prometer que, eleito, seria mais moderado, que o general topou trabalhar pelo capitão.

Mas, no meio do caminho, tinha um filho. Três filhos, para ser preciso. Nenhum daqueles generais reunidos em 2017 imaginava que, em janeiro de 2019, estariam todos na Esplanada tendo de tocar a nona maior economia do mundo e tendo Flávio, Carlos e Eduardo como as principais ameaças ao governo.

“Sabe qual foi a última do Carlos?” A pergunta volta e meia atravessa os despachos entre generais do governo Bolsonaro, em referência ao zero dois, vereador no Rio de Janeiro e tuiteiro voraz e virulento, que, sabe-se lá por que, rifou uma candidatura praticamente ganha de deputado pelo Rio de Janeiro.

O fato é que Carlos não quis. Tampouco recebeu um cargo no Planalto, diante do temor de Bolsonaro de ser acusado de nepotismo ao nomear o filho. Preferiu a trincheira da briga, com ataques explícitos ao hoje secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno, presidente do PSL durante a campanha, e a outros aliados. No mais grave tuíte, entretanto, Carlos não teve coragem de dar nome aos bois. Acusou pessoas que estão “muito perto” de terem interesse na “morte de Jair Bolsonaro”. E mais não disse. Os fãs da teoria da conspiração enlouqueceram.

Eduardo Bolsonaro, o zero três, ora é alvo de piada, pelas brigas virtuais rocambolescas em que se meteu com uma ex-namorada, ora é visto com preocupação, por buscar um protagonismo nas relações internacionais que, na visão dos generais, caberia ao Itamaraty. Mas é Flávio Bolsonaro, o zero um, o filho que realmente tem tirado o sono da caserna.

Nenhum general saiu em apoio a Flávio. E nem deve sair. “O Flávio? Aquilo está mais assustado do que cachorro na beira da canoa. De olho arregalado, achando que vai ser engolido pelo mar”, debochou um dos generais, numa conversa privada na semana passada, arrancando gargalhadas de seus interlocutores. E depois completou: “Já passou da hora de explicar tudo”. A avaliação de Heleno, do vice Hamilton Mourão, de Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, e de outros fardados da Esplanada vai na mesma direção.

Mas se em relação a Flávio os generais observam à distância, o oposto ocorreu com Carlos. Na segunda quinzena de janeiro, houve uma articulação deliberada entre alguns quatro estrelas para reduzir os danos que, na opinião deles, Carlos vem causando na relação com a imprensa, e para tentar neutralizar a influência dele na Secretaria de Comunicação, responsável pela propaganda e pela relação do governo federal com jornalistas.

A estratégia foi capitaneada pelo ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas, que convenceu Bolsonaro a nomear o também general Otávio Rêgo Barros, ex-chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, para ser o porta-voz da Presidência. Villas Bôas também conseguiu evitar que Carlos indicasse para a Secretaria de Imprensa (SIP) um nome seu, tal qual fizera na própria Secom, nomeando para o cargo o publicitário Floriano Barbosa, ex-assessor de Eduardo Bolsonaro na Câmara.

O titular da SIP agora é um tenente-coronel, que se orgulha de dizer que as diretrizes centrais de seu trabalho são a boa relação com os jornalistas e a tentativa permanente de passar uma imagem positiva do governo, em vez de apenas reagir e brigar. Tudo que Carlos não faz.

Mais que uma disputa por gabinetes, a disputa pela Secom é central no conflito de visões de mundo dos Bolsonaros com os generais. Enquanto os militares defendem a profissionalização da comunicação do governo, sem ataques à imprensa, a família Bolsonaro mantém o clima de campanha, quando, todo dia, no melhor estilo do PT, afirma ser vítima de uma conspiração midiática.

Ao longo de janeiro, ficou claro o descompasso entre os perfis dos Bolsonaros no Twitter e os discursos públicos dos generais.

No dia 2, enquanto Carlos Bolsonaro tuitava que a imprensa era “suja” e “podre”, e seu irmão Eduardo dizia que Carlos “se lixa” para os veículos de mídia, o general Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, agradecia em seu discurso de posse a presença dos jornalistas, por “cobrarem quando é necessário” e “ajudarem a dar transparência” ao trabalho dos militares.

Dois dias depois, o ministro da Aeronáutica, Antonio Carlos Moretti Bermudez, tomava posse e dizia que “é determinante o papel da imprensa na conexão com a sociedade”. Já Carlos, também no dia 4, rebatia os questionamentos sobre por que ele, vereador, participara de uma reunião ministerial, e chamava jornalistas de “lixos da mídia” e “boçais”.

No dia 11, foi a vez de Villas Bôas agradecer em discurso aos jornalistas, “permanentemente vigilantes”, e que, com isso, “produziram o efeito de induzir o aperfeiçoamento institucional” do Exército. No Twitter, Eduardo dizia que a imprensa era “nojenta” por questionar o fato de Bolsonaro estar nomeando amigos para cargos públicos.

A visão sobre a imprensa não é a única discordância. Enquanto Eduardo trombeteia até nos Estados Unidos que a embaixada brasileira em Israel deve mudar de Tel Aviv para Jerusalém, alguns generais pensam diferente. Acham uma promessa de campanha tresloucada e preferem que a embaixada fique onde está.

Não só nesse episódio os generais têm atuado como força de moderação às alas do governo (e da família) que não entenderam que a campanha terminou. Coube a Mourão criticar o discurso de ódio contra Jean Wyllys, que renunciou ao mandato após anos de ameaças. Também têm sido os generais que têm se virado nos trinta para completar as lacunas da despetização de Onyx Lorenzoni, que, após demitir quase todos os arquitetos do Planalto, dificultou as primeiras semanas de trabalho por falta de pessoal para fazer as adaptações necessárias nas salas para acomodar o novo governo.

À ponderação dos militares, se soma a disciplina. Heleno chega todos os dias antes de Bolsonaro. Recebe o chefe pessoalmente na garagem. No elevador, já começa a despachar os assuntos do dia. Quando não é Heleno, o ritual cabe ao general Valério Stumpf, número dois do GSI. São esses despachos de elevador que têm dado norte ao governo e orientado Bolsonaro, cujo entorno sabe que, com exceções na Economia, na Justiça e em outras poucas pastas tocadas por civis, os melhores quadros do governo usam farda — hoje são pelo menos 18 generais só no Planalto.

Mas os generais sabem que de pouco adiantarão as grifes da equipe de Paulo Guedes ou de Sergio Moro se os três rebentos continuarem nesta toada. Na avaliação pragmática de um general, cada um dos quatro Bolsonaros tem uma missão pela frente. Flávio precisará explicar seus rolos no caso Queiroz. Carlos terá de decidir se quer ser vereador ou tuiteiro. Eduardo deverá aceitar que é deputado, e não chanceler. E Jair Bolsonaro precisará entender que, se não controlar os filhos, já existem generais que veem a necessidade de Heleno ter com o presidente uma nova conversa, nos mesmos moldes da que teve em 2017. Mas, desta vez, em vez de o próprio Jair ser enquadrado, o tema da conversa serão Flávio, Carlos e Eduardo.

Elio Gaspari: O valor do silêncio do general calado

A eleição de Jair Bolsonaro propagou o vírus da anarquia militar. Aqui e ali ouve-se falar em “núcleo militar” influindo no governo e “desconforto” fora dele. Desde que o presidente disse ao ex-comandante do Exército que “o que nós já conversamos morrerá aqui”, disseminou-se a curiosidade em torno do que conversaram. O fato da vida é que, para impedir-se a eleição de um candidato do PT, com suas obras e suas pompas, levou-se ao Planalto um capitão de pouca disciplina que, em 1988, baldeou-se para a atividade parlamentar. Ele levou na vice um general de quatro estrelas (da reserva) que anos antes perdera o comando das tropas do Sul por ter feito um discurso político.

O general tal acha isso, o general qual acha aquilo. Falta registrar que todos os militares que ocupam cargos civis estão na reserva e comandam apenas poderosas mesas. Chefe militar acha, mas não fala. Ninguém ouviu uma só palavra do general Enzo Peri, que comandou o Exército de 2007 a 2015. O mesmo se pode dizer de Gleuber Vieira, comandante de 1999 a 2003. Ambos tipificam o general calado. Não falavam antes de assumir o comando, nem falaram depois. O general calado é um enigma em si mesmo. Move-se dentro das normas da corporação. Manda, mas não fala, mesmo em épocas em que falam generais que não mandam ou, pelo menos, não mandam tanto quanto se pensa. Olhando-se para trás, é fácil ver o peso do general calado.

Castelo Branco só falou em março de 1964, dias antes da deposição do presidente João Goulart. Emílio Médici foi o silêncio da orquestra e chegou à Presidência sem dizer uma palavra fora das reuniões de generais. Os irmãos Geisel, Orlando e Ernesto, nunca falaram.

O general Euler Bentes, que em 1978 foi candidato a presidente pelo MDB (o de Ulysses e Franco Montoro, não o que está aí) nunca falou enquanto esteve na ativa. Derrotado, retirou-se no seu “Sítio do Pica Pau Amarelo” e morreu em 2002. Seu curto necrológio foi publicado abaixo da notícia da morte de “Mocinha”, a inesquecível porta-bandeira da Mangueira.

No ocaso da ditadura e da anarquia militar, havia alguns generais falantes, mas ninguém se lembra, por exemplo, de Ademar Costa Machado e de Jorge de Sá Pinho. Estavam no Alto Comando que barrou as bruxarias da anarquia e garantiu a eleição de Tancredo Neves (pode ser verdadeira a história segundo a qual Tancredo pediu para conversar com Costa Machado, a quem queria colocar no governo. Ele pediu que se encaminhasse a solicitação ao Ministério do Exército). Para dançar um tango e para alimentar a anarquia, não basta um militar, mesmo que seja da reserva. É indispensável uma vivandeira paisana. Durante a campanha eleitoral do ano passado, um general organizou uma reunião para ouvir uma palestra de paisano sobre obras de infraestrutura. Na sessão de perguntas, um oficial quis saber qual dos dois candidatos a presidente teria mais qualificações para tocar o assunto. O comandante da guarnição pediu que a pergunta fosse ignorada e que o oficial saísse da sala.

Ouvir o silêncio do general calado é tarefa impossível, mas uma coisa é certa: ouvir as falas dos generais da reserva em funções civis ou mesmo fora delas, como se falassem pelos quartéis, estimula a anarquia, embaralha os problemas e confunde a audiência. dos movimentos do “Mestre” também conhecido como “Cardeal”.

Nos últimos meses de 1963, teve pelo menos três conversas com o embaixador americano Lincoln Gordon, que via nele um conselheiro e redator de discursos do presidente João Goulart. Serpa testemunhou o ocaso de Jango na madrugada de 1ª de abril de 1964. Em julho, encontrou-se com o general Golbery do Couto e Silva, estrela da ditadura nascente. Anos depois, frequentava o gabinete de um coronel da confiança do general Emílio Médici. Em 1969, ao ser nomeado para a Presidência, o general fez um discurso oferecendo-se para praticar um “jogo da verdade” e restabelecer a democracia. Quem escreveu? Jorge Serpa (mais tarde, Médici defenestrou o coronel para liquidar a influência daquilo que o SNI chamava de “Grupo Serpa”).

O poderoso Jorge Serpa baixou à sepultura no cemitério São João Batista na terça-feira. Havia menos de dez pessoas na cena.

ABRIL EM ABRIL

O empresário Fábio Carvalho, que está comprando os salvados da editora Abril, decidiu que pagará todas as rescisões trabalhistas de ex-funcionários da empresa, até o teto de R$ 250 mil.

Com essa medida, sairão do sufoco 1.122 dos 1.154 ex-funcionários da empresa. Deles, 144 são jornalistas, 299 são gráficos e 679 trabalhavam em outros serviços. Pela sua conta, uma vez sacralizada a compra da empresa, o dinheiro chegará ao bolso das vítimas do processo de recuperação judicial entre o final de março e o início de abril.

A memória de Victor Civita, o fundador da empresa, que nunca atrasou o pagamento de seus empregados, agradece.

TRÍPLICE TEM TRÊS

Até as pedras sabem que o governo Bolsonaro tem um encontro marcado com inquietações nas universidades.

A retórica obscurantista do capitão levava a crer que dele partissem medidas provocadoras. Deu o contrário. Há professores inquietos diante da possibilidade de serem indicados para as reitorias mestres que não encabeçam as listas tríplices encaminhadas pelos conselhos universitários ao Ministério da Educação.

Como diz o nome, lista tríplice tem três nomes. Em 2009, o governador José Serra nomeou para a reitoria da Universidade de São Paulo o segundo nome da lista. A qualidade da reitoria do professor João Grandino Rodas é outra história.

QUARENTENA

Parlamentares da oposição já decidiram apresentar um projeto estabelecendo uma quarentena de quatro anos para que ocupantes do primeiro escalão do governo possam ser nomeados para o Supremo Tribunal Federal.

Essa ideia constou do conjunto de medidas contra a corrupção proposto ao tempo em que o juiz Sergio Moro estava em Curitiba.

Época: Quem são os militares que estarão no coração do poder

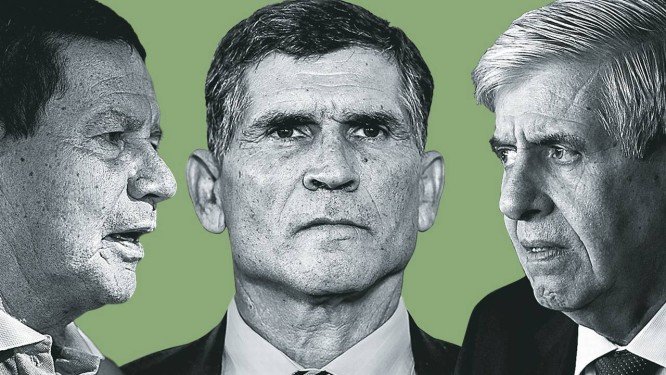

Os generais Mourão, Santos Cruz e Heleno vão ocupar lugares estratégicos na configuração do Palácio do Planalto. O almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior foi anunciado nesta sexta-feira (30) para o Ministério de Minas e Energia

Jailton de Carvalho, da Revista Época

Com a indicação de Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo, já são quatro os generais no alto escalão do presidente eleito Jair Bolsonaro Em junho, quando o cenário eleitoral ainda estava indefinido, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz deixou discretamente o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública para mergulhar na campanha do capitão da reserva Jair Bolsonaro, visto por muitos naquele momento como um azarão. Neste mês, na segunda-feira dia 26, o agora presidente eleito anunciou num inesperado tuíte que Santos Cruz será o futuro chefe da Secretaria de Governo, um dos dois cargos mais importantes na estrutura da Presidência da República. Caberá ao general gerenciar os ministérios e fazer a interlocução do futuro governo com os grupos da sociedade civil.

Santos Cruz será o terceiro general com um lugar estratégico na próxima configuração do Palácio do Planalto — os outros dois confirmados serão o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. A ascensão de Santos Cruz ao coração do poder foi uma surpresa, porque ele havia sido convidado pelo ex-juiz Sergio Moro a voltar à Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Por que Bolsonaro escolheu esse general para ocupar um cargo político como a Secretaria de Governo? Para ex-colegas de caserna, essa dúvida não existe. Santos Cruz se credenciou a um gabinete no Planalto pelo extenso currículo internacional, pela proximidade com o presidente eleito e, sobretudo, porque seu histórico pessoal coincide com o perfil de austeridade e dureza que Bolsonaro idealiza para o governo.

Tido como um linha-dura entre os linhas-duras do Exército, o general é quase uma lenda entre os militares das três Forças, sobretudo entre os mais jovens. “Ele é faca na caveira”, resumiu um militar a uma assessora do governo quando o general retornou ao Brasil, depois de passar dois anos — entre 2013 e 2015 — como chefe da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) na República Democrática do Congo. “Ele não tem medo de matar ou morrer quando está em ação. Sabe que isso faz parte do trabalho. Ele é simplesmente pragmático”, explicou um oficial experiente, que conhece bem a carreira de Santos Cruz.

Com a imagem de homem simples e rigoroso, Santos Cruz viu a fama crescer quando chefiou a tropa internacional da missão de paz da ONU no Haiti, entre 2007 e 2009, num dos períodos mais críticos de um país arrasado pela extrema pobreza, por desastres naturais e por conflitos de grupos políticos e gangues armadas. Num dos momentos mais tensos, a casa onde o general morava foi cercada por uma gangue. Ele sacou uma arma e rechaçou os inimigos a bala. “Quantos morreram?”, perguntou um oficial tempos depois, ao ouvir o relato. “E você acha que eu fui lá fora contar?”, retrucou Santos Cruz.

O episódio foi narrado a ÉPOCA por dois oficiais. Um ex-colega de Exército disse que o general teve de partir para o tudo ou nada porque do outro lado estavam criminosos a serviço de grupos empresariais contrários à presença forte da ONU no Haiti. Seriam integrantes de quadrilhas similares ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil. Segundo o oficial, esse tipo de embate não é incomum nas ruas de Porto Príncipe. No Congo, onde chefiou uma missão de mais de 20 mil militares de vários países, o general testou sua coragem num grau de risco ainda mais elevado. A situação era tão complicada que, pela primeira vez, a ONU autorizou uma missão de paz a fazer a guerra, caso fosse necessário. E foi isso que aconteceu. Em alguns casos, as tropas de paz tiveram de entrar em combate com grupos armados.

Numa das operações, em maio de 2015, o helicóptero onde estava o general foi atacado a tiros e teve de fazer um pouso forçado. O risco de morte não abalou o comandante. “Essas coisas fazem parte do trabalho. O fato de termos sido atingidos mostrou que estávamos perto do local onde (os grupos armados) se escondiam. O nível de emoção não tem importância”, minimizou Santos Cruz numa entrevista pouco depois de sobreviver ao ataque.

O lado impetuoso do general também pesou em sua decisão de deixar repentinamente a Secretaria de Segurança para se engajar na campanha de Bolsonaro. No comando da Secretaria, Santos Cruz defendia que as tropas militares subissem os morros do Rio de Janeiro, sob intervenção federal, e se necessário partissem para o confronto armado com criminosos, com liberdade inclusive para matar. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, discordou, com o argumento de que confrontos de militares nos morros poderiam gerar forte reação. Insatisfeito, Santos Cruz se manteve em silêncio, mas pediu o boné e foi fazer fileira nas hostes de Bolsonaro. “Não me sinto confortável aqui”, desabafara o general a um amigo.

Como secretário de Governo, ocupará um cargo um degrau acima dos demais ministérios da Esplanada. Amigo de Bolsonaro desde que participaram juntos de competições de pentatlo nos anos 80, Santos Cruz será um dos principais conselheiros do presidente eleito. O núcleo de apoio militar a Bolsonaro no Planalto ainda é reforçado por outros dois generais linha-dura: o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o futuro ministro do GSI, Augusto Heleno. Mourão e Augusto Heleno se destacaram ao fazer, quando ainda estavam na ativa, duras críticas ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Os dois tornaram pública uma forte insatisfação de setores das Forças Armadas com os governos do PT.

Ex-professor de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Heleno é o militar com maior influência sobre o presidente eleito. “A relação entre eles é de pai para filho”, disse um general da ativa. Da mesma forma que o pupilo, Heleno não tem receio de entrar em polêmicas. Em outubro, com o clima ainda quente por causa das eleições, o general declarou que “direitos humanos é para humanos direitos”. O general Mourão não fica atrás. Durante a campanha, o vice-presidente eleito, sem medo de parecer politicamente incorreto, disse que o Brasil “herdou a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos”.

Um pouco mais distante do Palácio do Planalto, mas ainda assim próximo a Bolsonaro, está o futuro ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Mais contido que os futuros colegas de ministério, o general foi, até recentemente, assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Com tantos generais em postos estratégicos, este é ou não é um governo militar? Para Santos Cruz, não. “Simplesmente são pessoas conhecidas dentro de um ambiente profissional. Não estão representando ali as Forças Armadas. As escolhas foram decisões pessoais. Não pode confundir a escolha de pessoas que são militares da reserva com um governo militar. São coisas completamente distintas”, afirmou.

Elio Gaspari: Os generais no palácio do capitão

Com vice e dois generais no Planalto, Bolsonaro conseguirá, pelo voto, algo inédito

A escolha do general Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo do futuro presidente, Jair Bolsonaro, consolidou a inédita marca militar da próxima administração.

Considerando-se que um de seus antecessores foi o deputado Geddel Vieira Lima, hoje encarcerado, a melhoria de padrão será indiscutível. Santos Cruz junta-se aos generais da reserva Hamilton Mourão (vice-presidente) e Augusto Heleno (Segurança Institucional) na equipe que trabalhará no Planalto. Bolsonaro, o chefe de todos eles, é um capitão reformado que chegou à Presidência pelo voto.

Essa circunstância desautoriza qualquer comparação automática com os poderes palacianos durante a ditadura.

Os generais de Bolsonaro comandaram tropas das Nações Unidas no Haiti e no Congo.

Os da ditadura comandaram mesas em representações no exterior. Deles, só Castello Branco e Golbery do Couto e Silva estiveram na Segunda Guerra. (Golbery não ouviu um só tiro.)

Forçando-se a mão, pode-se comparar a presença de Santos Cruz na Secretaria de Governo com a ida de Golbery para a chefia do Gabinete Civil do presidente Ernesto Geisel, em 1974.

Contudo, há duas diferenças. Golbery nunca foi general no serviço ativo, pois foi para a reserva em 1962 como coronel e ganhou a promoção automática que a lei da época lhe assegurava. Depois de criar e dirigir o SNI, ele foi para o Tribunal de Contas e de 1969 ao início de 1974 esteve na iniciativa privada, presidindo a filial brasileira da Dow Química.

Os generais da ditadura viveram a anarquia e rebeliões políticas do século passado. Costa e Silva foi preso em 1922 e Golbery, detido em 1955, redigiu todos os manifestos da indisciplina de coronéis e generais das décadas de 50 e 60.

Médici e Geisel rebelaram-se em 30. Castello Branco, nunca. Todos participaram da deposição de João Goulart. Desde 1950, as Forças Armadas estavam publicamente divididas por motivos políticos. Hoje essa divisão não existe.

Bolsonaro e seus generais vieram de outra cepa, num período de profissionalismo e pacificação política dos quartéis. Ainda assim, em 1978, o capitão Augusto Heleno, ex-ajudante de ordens do general Sylvio Frota, viu-se observado, em pelo menos um documento do SNI. Em 2008, como comandante militar da Amazônia, ele criticou a política indigenista e foi aconselhado a evitar o assunto.

Há três anos, depois de um pronunciamento político, o general Hamilton Mourão perdeu a prestigiosa chefia da tropa do Sul. Ele mesmo reconheceu, citando o ex-comandante Enzo Peri, que "cada um tem que saber o tamanho de sua cadeira", e extrapolara o tamanho da sua.

Já o capitão Bolsonaro tomou uma cadeia por ter escrito um artigo defendendo o aumento do soldo dos militares e foi excluído do quadro da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 1987, por ter desenhado num croqui o que poderia ser a colocação de uma bomba na adutora do Guandu.

Ele negava a autoria do desenho. Uma perícia confirmou-a e outra, não. Mais tarde, o capitão foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, por voto de minerva em favor do réu.

A presença de militares da reserva no coração do Planalto durante um governo eleito é jogo jogado, desde que cada um saiba o tamanho de sua cadeira.

Um dos maiores secretários de Estado do governo americano foi o general George Marshall. Quando ele era chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Douglas MacArthur desafiou o presidente Harry Truman. Comandando a tropa que guerreava na Coreia, tinha uma cadeira enorme. Marshall defendeu sua demissão, para confirmar a primazia do poder civil. A cadeira de Truman era maior.

*Elio Gaspari é jornalista, autor de cinco volumes sobre a história do regime militar, entre eles "A Ditadura Encurralada".

El País: Bolsonaro, o capitão que trouxe os generais de volta ao poder

Entre três e cinco militares devem ocupar cargos no primeiro escalão do presidente eleito brasileiro

Por Afonso Benites, do El País

Recém-eleitos presidente e vice-presidente do Brasil, o deputado federal e capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro (PSL) e o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), os primeiros militares a chegarem ao poder pelo voto no Brasil desde 1946, já preparam para povoar o Governo de generais e outros ex-comandantes das Forças Armadas. Entre o grupo que elaborou as estratégias de seus primeiros meses de gestão há a expectativa que entre três e cinco militares ocupem os ministérios, que devem totalizar de 15 a 18 pastas após uma reforma administrativa – hoje são 29. Dezenas de outros militares e policiais militares de patentes inferiores se preparam para atuar em cargos secundários. Em se confirmando essa previsão, será a primeira vez desde o fim da ditadura militar brasileira (1964-1985) que tantos militares terão voz de comando na república.

Ao menos um general da reserva já tem assento garantido, Augusto Heleno, que comandou as tropas da Organização das Nações Unidas no Haiti em 2004. Heleno é o principal elo entre Bolsonaro e as Forças Armadas, além de ser o coordenador do plano de Governo dele e responsável por gerenciar um grupo de 50 profissionais que traçam as diretrizes da administração federal. O presidente eleito já o destinou para o ministério da Defesa.

Outros dois generais estão cotados para o ministério da Infraestrutura – uma pasta que deverá substituir o Transporte – e para o da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Para a primeira, o preferido é o general Oswaldo Ferreira, que comandou o departamento de Engenharia e Construção do Exército. Na década de 1970, ainda como tenente, Ferreira trabalhou na construção da rodovia BR-163, a Cuiabá-Santarém, uma via de 1.780 quilômetros que liga o Centro-Oeste ao Norte do Brasil passando por parte da floresta amazônica. Sobre essa construção, ele disse ao jornal O Estado de S. Paulo que derrubou “todas as árvores que tinha à frente, sem ninguém encher ao saco”. “Hoje, o cara, para derrubar uma árvore, vem um punhado de gente para encher o saco”.

Já para a pasta de Ciência, Tecnologia e Comunicação, a expectativa é que seja nomeado o general Aléssio Ribeiro Souto, ex-chefe do Centro Tecnológico do Exército ou o tenente-coronel da Aeronáutica e astronauta Marcos Pontes. Souto corre por fora pelo superministério da Educação, Cultura e Esporte, mas o favorito para esse cargo é Stravos Xanthopoylos, um professor da Fundação Getulio Vargas especialista em educação a distância. Esse ensino online, aliás, é uma das bandeiras da gestão Bolsonaro até para crianças da educação fundamental. Em caso de junção da pasta de Ciência e Tecnologia com a de Educação, Xanthopoylos deverá ocupar o ministério e Souto ou Pontes, alguma secretaria especial.

A unificação de ministérios já é a principal dificuldade que Bolsonaro encontra para a composição de sua equipe. Atualmente, há 29 pastas e ele prometeu em sua campanha a reduzir para 15. Dessa maneira, dois de seus ministros já definidos deverão ter uma espécie de superpoderes. O economista Paulo Guedes deverá comandar o ministério da Economia, que deverá unificar a Fazenda, o Planejamento e mais um ou dois ministérios. Enquanto que o deputado federal reeleito Onyx Lorenzoni (DEM-RS) será o responsável pela Casa Civil, que será juntada com os ministérios da Secretaria de Governo – pasta responsável pela articulação com o Congresso Nacional – e com Secretaria-geral da Presidência da República. Para a Secretaria de Governo, mais um militar é cotado, o deputado federal e candidato derrotado ao Governo do Distrito Federal, Alberto Fraga (DEM). Fraga perdeu a eleição depois de ter sido condenado em segunda instância por ter cobrado propina em contratos de transporte, no período em que foi secretário de Transporte do Distrito Federal.

Outro desafio de Bolsonaro será o de decidir se mantém o ministério extraordinário da Segurança Pública ou se o devolve para a Justiça. No caso de manutenção, a Segurança seria gerida por um general do Exército ou por algum representante das outras Forças, Aeronáutica e Marinha. Já a Justiça, deve ficar ou com o presidente interino do PSL, Gustavo Bebianno, ou com o advogado do partido nas causas no Supremo Tribunal Federal, Antonio Pitombo. O primeiro é visto como inexperiente para um cargo dessa envergadura. O segundo, ainda não demonstrou interesse.

Outros possíveis ministros são: o produtor rural Luiz Antônio Nabhan Garcia ou a deputada federal Tereza Cristina para a pasta de Agricultura e Pecuária, além dos médicos Henrique Prata e Nelson Teich para a Saúde. Ainda não foi descartada a presença do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, em algum ministério.

Diante da onda de especulações nos últimos dias, Bolsonaro desautorizou que seus aliados passassem a ventilar os “ministeriáveis”. Em uma postagem em suas redes sociais, disse que apenas Onyx, Guedes e Heleno estavam garantidos. Os demais seriam oportunistas que se anunciam ministros, disse o deputado. “Com intuito de se promover ou nos desgastar, oportunistas se anunciam ministros. Estes, de antemão, já podem se considerar fora de qualquer possível governo”.

No entorno de Bolsonaro, a expectativa é que já nesta primeira semana após o segundo turno ele revele os nomes, se não de todos, mas de seus principais ministros. Uma das dúvidas é sobre quem ocuparia as Relações Exteriores, já que esse é um tema que ele tem pouca afinidade e nenhum nome foi especulado até o momento. O presidente eleito já disse anteriormente que sua preferência é por um diplomata de carreira.

Volta gradual

A presença de um militar na Defesa era, até o início deste ano, impensável no Brasil do século XXI. Desde 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a pasta tem sido comandada por um civil, uma maneira de remarcar que os militares estavam submetidos ao poder eleito diretamente. O atual presidente brasileiro, Michel Temer, contudo, alterou esse entendimento tácito e nomeou o general Joaquim Silva e Luna como ministro da Defesa. Desde então, a presença de militares tem sido crescente na esfera federal. Um dos principais consultores de Temer é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen. Além disso, durante a atual gestão, foi decretada uma intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, e essa área do Estado passou a ser gerenciada por militares, a mando da União.

Se não bastasse a presença de militares no Poder Executivo, no Judiciário eles também passaram a ganhar representatividade. Pela primeira vez, um presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, é oficialmente assessorado por um general, Fernando Azevedo e Silva, ex-número dois do Exército. Antes de ocupar o posto, este militar ajudou na elaboração do plano de Governo de Bolsonaro e mantém relações pessoais com o general Mourão.