generais

Bernardo Mello Franco: Os generais devem uma autocrítica

O general Rêgo Barros era um alegre propagandista do presidente Jair Bolsonaro. Agora se juntou à tropa dos desiludidos com o capitão.

Em artigo no “Correio Braziliense”, ele criticou um certo líder seduzido por “comentários babosos” e “demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião”. “Sua audição seletiva acolhe apenas as palmas. A soberba lhe cai como veste”, escreveu. O general não precisou citar nomes. Seu alvo era Bolsonaro, de quem foi porta-voz.

Rêgo Barros fracassou na tentativa de estabelecer alguma civilidade no trato do governo com a imprensa. Foi sabotado pelo próprio chefe, que o desautorizava diariamente na portaria do Alvorada. Demitido em agosto, ele reforçou o clube dos militares amargurados. O patrono da turma é o ex-ministro Santos Cruz, derrubado pela artilharia dos filhos do presidente.

Varrido do Exército por indisciplina, Bolsonaro parece ter prazer em humilhar oficiais superiores. Na semana passada, ele expôs o general Eduardo Pazuello a uma desmoralização pública. Depois permitiu que um ministro civil chamasse o general Luiz Eduardo Ramos de “Maria Fofoca” e “Banana de Pijama”.

Em seu artigo, Rêgo Barros traçou o destino dos militares que não se curvam ao capitão: “Alguns deixam de ser respeitados. Outros, abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas”. O general também criticou aqueles que, pela sobrevivência, optam por uma “confortável mudez”. Só faltou explicar por que ele passou um ano e oito meses no pelotão dos mudos.

Além de silenciar diante de abusos, o ex-porta-voz protagonizou momentos de bajulação explícita. “Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado?”, questionou certa vez, ao divulgar uma viagem do chefe.

Os oficiais pendurados no governo não foram vítimas de sequestro. Alistaram-se voluntariamente no projeto de Bolsonaro, em busca de um atalho para voltarem ao poder. Alguns se julgavam capazes de tutelar o presidente extremista. Outros só pensavam em engordar os contracheques.

Hoje muitos generais querem subscrever as queixas de Rêgo Barros. Antes disso, deveriam fazer uma autocrítica. Eles sempre souberam quem era o capitão.

William Waack: Bolsonaro decepciona os generais

O desabafo do ex-porta-voz do presidente não é a voz isolada de um fardado

Foi já para lá da metade de 2018 que os altos oficiais das Forças Armadas encantaram-se com a popularidade de alguém que surfava a onda disruptiva, que oferecia a oportunidade de se alterar os rumos do País. Hoje levanta-se a tese se houve mesmo uma alternância entre “esquerda” e “direita” em 2018, pois o que se percebe é a prevalência de um sistema pelo qual os donos do poder descritos já há tantos anos continuam acomodando interesses setoriais e corporativos às custas dos cofres públicos, sem visão de conjunto ou de Nação – tanto faz o nome ou o partido.

Além da bem amarrada ou não agenda econômica proposta por Paulo Guedes, foram os militares formados em academias de primeira linha que trouxeram para Bolsonaro o que se poderia chamar, com boa vontade, de “elementos de planejamento” num governo que, logo de saída, titubeou entre entregar a coordenação dos ministérios para uma ala “política” (enquanto se recusava a praticar a “velha” política) ou depositá-la no que era a esperança dos generais: um dos seus como chefe de “Estado-Maior” (a Casa Civil). Hoje se constata que era o primeiro sinal inequívoco do que acabou virando a marca do governo: sem eixo, sem saber como adequar os meios aos fins (supondo que “mudar o Brasil” seja o objetivo final) num espaço de tempo definido (um mandato? Dois mandatos?). Portanto, sem estratégia.

Os militares de alta patente no governo carregaram consigo uma aura de respeito e credibilidade e, em alguns ministérios, de eficiência e competência, mas não estão usufruindo disso. Ao contrário, a reputação deles como grupo está sendo moída em casos como o da Saúde, área na qual o presidente interfere como se entendesse alguma coisa disso, e da Amazônia, com um “governo do B” entregue a quem conhece a área (o general Hamilton Mourão) enquanto o enciumado Bolsonaro deixa que Meio Ambiente e Relações Exteriores pratiquem o “fogo amigo”.

Dois fatores políticos levaram os militares à “confortável mudez” à qual se refere o ex-porta-voz do governo, general Rêgo Barros, na destruidora descrição que fez do esfarelamento da autoridade dos militares num governo que eles nunca controlaram. É “subserviência”, diz o ex-porta-voz, que impede a prática da “discordância leal” (coisa de fato complicada para quem cresceu em hierarquias). O primeiro fator político era a consolidada noção de que governar o Brasil se tornara impossível por culpa de outros Poderes, como Legislativo e Judiciário. Caberia ao grupo militar “defender” o Executivo.

O segundo componente político é mais amplo e difuso. Tem a ver com 2018 e o medo do esgarçamento do tecido social. Os militares “compraram” em boa medida o mantra repetido por Bolsonaro, segundo o qual “as esquerdas”, sorrateiramente postadas atrás da esquina, só estão esperando maus resultados econômicos, crise ainda maior de saúde pública e aumento de criminalidade para promover a baderna que colocará de joelhos o governo e, portanto, o projeto de “mudar o Brasil”. Fugiria tudo ao controle.

Ironicamente, Bolsonaro acabou encontrando seu porto seguro não tanto nos militares, de cuja coesão e capacidade de articulação desconfia (como desconfia de tudo ao redor). O presidente acomodou-se no conforto do Centrão e na capilaridade que esse conjunto de correntes políticas, desde sempre empenhadas em controlar o cofre e a máquina pública, exibe em todas as instâncias decisivas no Legislativo e também do Judiciário, onde acaba de ser colocado no topo um ministro para o Centrão chamar de seu.

“Jair preocupou-se mais com seus filhos e reeleição do que com o País”, queixou-se, confidencialmente, um dos militares que chamam o presidente pelo primeiro nome. O desabafo do general Rêgo Barros não é simplesmente o de um indivíduo decepcionado. É de um grupo desarticulado.

*JORNALISTA E APRESENTADOR DO JORNAL DA CNN

Eliane Cantanhêde: Bolsonaro em seu habitat

Depois de abandonar o PSL e a 'nova política', Bolsonaro testa os generais

Com o fiasco da “nova política” nos governos estaduais e o escanteio do PSL em favor do Centrão no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro volta ao seu habitat político e apoia o “velho” também nas eleições municipais. Mas, assim como o “novo” não funcionou nos governos e no Congresso, o “velho” não está dando para o gasto na disputa pelas prefeituras. Entre o “velho” e o “novo”, tem prevalecido a experiência e a confiança.

Os “novos” e meteóricos Wilson Witzel, juiz de carreira eleito no Rio pelo PSC, e Carlos Moisés, bombeiro militar eleito em Santa Catarina pelo PSL, estão deixando a política pela porta dos fundos, afastados dos governos dos seus estados pelas vias política e jurídica. Não têm experiência e cancha para a complexidade da política e, aparentemente, não entraram nela apenas “por ideologia” e “pelo bem comum”…

Talvez por isso, talvez não, Bolsonaro desistiu de um exército (atenção, em minúscula…) que só tem dado dor de cabeça e mergulhou de volta na sua velha turma de 28 anos de Congresso. Apoia o prefeito Marcelo Crivella no Rio e o sempre candidato Celso Russomanno em São Paulo, ambos do Republicanos. Mas suas candidaturas derretem ao ritmo de Amazônia e Pantanal.

Inelegível, Crivella recorre à Justiça Eleitoral e tem um recorde: 58% de rejeição, o que sugere chance zero de vitória. Quem lidera é o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), efetivamente o que tem mais experiência. E quem emerge para disputar com ele o segundo turno é Martha Rocha (PDT), mulher, delegada e de um partido brizolista – referência política que ainda resiste no Rio. Empatada com Crivella, ela é seguida de perto por Benedita da Silva (PT).

Em São Paulo, repete-se o script das duas eleições anteriores: Russomanno dispara na frente e vai se desmilinguindo, desta vez pendurado em Bolsonaro. Revela-se um mau negócio. Depois de fotos com o presidente, ele disparou na rejeição, despencou nas intenções de votos e foi superado pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB.

Pelo retrato de hoje, que sempre pode mudar, o segundo turno vai ser mais uma vez, como há décadas, entre PSDB e a esquerda. Mas tem novidade: Jilmar Tatto (PT) cresce a passos de tartaruga e a nova cara da esquerda é Guilherme Boulos (PSOL). Um segundo turno entre PSDB e PSOL tende a favorecer o tucano.

Sem surpresa, o PSL, que há apenas dois anos elegeu Bolsonaro, conquistou governos estaduais e formou uma das duas maiores bancadas da Câmara, vai de mal a pior na campanha. Com R$ 199 milhões do Fundo Partidário, mas sem Bolsonaro, sem protagonismo e sem lideranças no Congresso, disputa em 13 das 26 capitais com candidaturas próprias, mas só tem alguma chance em uma, Palmas, com uma mulher, Vânia Monteiro.

Eleições municipais não projetam o resultado de eleições presidenciais, mas são um bom momento de consolidar ou destruir personagens, mobilizar estruturas partidárias e militantes e jogar no ar questões fundamentais para o País. Ainda mais em tempos de pandemia, recessão, desemprego e um presidente capaz de desdenhar da pandemia, atacar o isolamento social, propagandear a cloroquina e agora desacreditar e guerrear contra a… vacina.

O PSL se esvai e o “novo” envelhece, mas o bolsonarismo fica. Além de saúde, educação, habitação, a eleição deve servir também para discutir realidade, princípios e, afinal, o que é, o que significa e o que projeta esse bolsonarismo. A semana, aliás, é excelente para isso. Depois de ficar com o tal guru da Virginia contra o general Santos Cruz e de humilhar o general Pazuello, Bolsonaro tem de optar entre Ricardo Salles e o general (Maria Fofoca) Ramos. Eleição municipal não tem nada a ver com isso? Qualquer eleição tem sim, e muito!

- Comentarista da Rádio Eldorado, da Rádio Jornal e do Telejornal Globonews em Pauta

Janio de Freitas: Críticas diluem ilusões militares sobre corresponsabilidade no governo Bolsonaro

Generais buscaram relevância logo nas duas áreas mais expostas à corrosão de imagem

Foi-se a cerimônia. Ou, mais autêntico, o temor. O temporal de críticas ao Exército dilui as ilusões militares sobre a sua corresponsabilidade, aos olhos públicos, na sanha destrutiva do governo Bolsonaro.

Aos generais construtores desse comprometimento não bastaram os erros de análise conjuntural e de presunção da sua capacidade. Buscaram relevância logo nas duas áreas mais expostas, no momento, à ofensiva das cobranças e da corrosão de imagem —a Saúde e a Amazônia.

Os militares do Exército não têm aptidão para lidar com essas circunstâncias adversas. Fazem dos fatos e das divergências a leitura facciosa e fantasiosa aprendida como arma na Guerra Fria.

O que está em questão, por exemplo, na reprovação exposta pelo ministro Gilmar Mendes, mas generalizada, à ocupação militar do Ministério da Saúde, não é susceptibilidade de tal ou qual instituição, como querem os comandantes e seu general-ministro. É, isto sim, nada menos do que vida. Vida humana, nas suas alternativas saúde, doença e morte.

Não foi por força de contingências que se viu o Ministério da Saúde entregue ao Exército. E daí a um general intendente, que logo substituiu 28 técnicos em áreas de saúde por militares. No crescer da pandemia aterrorizante, o Ministério da Saúde tornou-se um quartel inútil. Por que a militarização, senão por exibicionismo irresponsável e presunção corporativista?

A coordenação das ações estaduais, os testes considerados fundamentais (a mentira de Paulo Guedes: vamos comprar 40 milhões por mês), o apoio a pesquisas, o socorro preventivo às populações indígenas e concentrações da pobreza —nada, enfim, reconhecido em todo o mundo como indispensável e urgente, foi executado pelo ministério militarizado. São fatos.

A resposta à temeridade está em dezenas de milhares de mortes, não se saberá quantas, por ela acrescidas àquelas invencíveis. E também está na reação que não viu inverdade no que disse Gilmar Mendes: “É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio”. É fato.

Da mesma maneira, o que está em questão sobre a Amazônia é o que ali se passa, e não ambições externas e interesses de produtores americanos ou europeus. O que ali se passa são as consequências trágicas da opinião de Bolsonaro executada por Ricardo Salles, o condenado por improbidade a quem foi entregue a desventura do Meio Ambiente. O plano de liberação incentivadora do desmatamento não precisa de mais do que um indicador para desmoralizar as mentiras de Salles e de Bolsonaro, e as tergiversações do general e vice Hamilton Mourão.

O desmatamento no mês passado foi o 14º de aumentos mensais seguidos, ou desde o quarto mês do governo. Comparado com o último junho anterior a Bolsonaro, o de 2018, o desmatamento do mês passado é 112% maior. Mais do que o dobro. A essa política contrária ao patrimônio natural do país, Bolsonaro, falando a estrangeiros, chamou de “opiniões distorcidas” pela imprensa internacional. A clareza dos números advém, no entanto, da clareza de suas causas.

As sanções a desmatamentos flagrados diminuíram 60%. O sistema de fiscalização do Ibama foi destroçado por Salles, com demissões em massa e punição à persistência de fiscais em combater desmatadores.

O que resta do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente é assunto de uma denúncia formal ao Tribunal de Contas da União pela associação dos servidores: a eles é forçada a sua inoperância, com suspensão dos planejamentos, dos contatos sistemáticos com os municípios e da agenda de ações sociais nas comunidades da floresta.

Prova de que a devastação é política de governo, não só o Ministério do Meio Ambiente a executa. Na semana passada, A coordenadora-geral dos sistemas que monitoram o desmatamento, ambos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi afastada do cargo pelo ministro de Ciência e Tecnologia, coronel Marcos Pontes.

Assim como Bolsonaro, em 2019, exonerou Ricardo Galvão da direção do Inpe em seguida a dados sobre o crescente desmatamento, agora Lubia Vinhas foi transferida em seguida à divulgação do desmatamento em junho, o maior em cinco anos.

Pormenor ilustrativo: o afastamento da coordenadora-geral incluiu uma fraude. Publicado no Diário Oficial de 13 de julho, trazia a data de dia 6, como se a medida fosse quatro dias anterior à divulgação do desmatamento recordista por Lubia Vinhas.

Nem por isso “o governo será avaliado por sua ação na Amazônia”, como crê o vice Mourão. Sua ação contra o país não cabe nem na vastidão amazônica. As corresponsabilidades, idem.

Igor Gielow: Ditadura formou geração de militares que hoje povoam governo Bolsonaro

Uma das bases de sustentação do atual governo, fardados trazem do regime autoritário a mentalidade de que as Forças Armadas são importantes para a união nacional

A ascensão do capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro ao poder fez brilhar os olhos de uma geração de oficiais-generais brasileiros.

Após 33 anos fora do núcleo decisório do país, os fardados enxergaram uma oportunidade de redenção.

Em aproximação mediada por generais da reserva que haviam encampado a candidatura, houve, depois do primeiro turno, a bênção do Alto-Comando do Exército, principal órgão da estrutura militar brasileira, a Bolsonaro.

O resultado, passado um ano e meio de governo de fato, é a maior crise existencial recente das Forças Armadas.

“Há uma confusão institucional. Chama a atenção o grande número de militares no governo”, diz o primeiro general da reserva que deixou o primeiro escalão, Carlos Alberto dos Santos Cruz (ex-Secretaria de Governo).

Em uma “live” do Instituto Brasiliense de Direito Público no sábado (20), ele classificou de desequilibrado o papel dos militares na política. “Há excesso. Isso começa a deteriorar o comportamento.”

Hoje, 10 dos 23 ministros do governo vieram da caserna, incluindo aí o interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. A exemplo do sucessor de Santos Cruz, Luiz Eduardo Ramos, Pazuello é da ativa. “Para ir ao governo, todo mundo tem de passar para a reserva”, afirma o ex-ministro.

Ramos prometeu adiantar sua saída do serviço ativo. Mais próximo militar, historicamente, de Bolsonaro, ele personifica um conflito que remonta ao regime de 1964.

A ditadura foi a última de uma série de intervenções militares desde a proclamação da República, em 1889, um clássico golpe fardado.

A República Velha terminou em 1930 com outro golpe. Os anos de 1945, com o fim do Estado Novo, e 1954, marcado pelo suicídio de Getúlio Vargas, também veriam ações decisivas de alteração do poder civil pelas mãos militares.

Em 1975, o cientista político americano Alfred Stepan (1936-2017), analisou a correlação das Forças Armadas com o poder civil no Brasil.

Ele traça a formação do caráter de tutela que os militares se arrogaram ao longo da história. Mas estabelece limites, lembrando que duas tentativas de golpe (1955 e 1961) que não tiveram apoio legitimador de parte expressiva da elite civil fracassaram.

Essa leitura salvacionista, de união nacional, é visível nas duas notas assinadas pelo ministro da Defesa de Bolsonaro, o general da reserva Fernando Azevedo, acerca do golpe de 1964.

Ali está o resumo do que sua geração acredita: o movimento militar teria sido necessário para deter o alinhamento do governo de João Goulart (1919-1976) com o então comunismo internacional e teve amplo respaldo interno.

Sendo parte de um processo histórico, o golpe não deveria envergonhar os militares —torturas e assassinatos, além das progressivas perdas de liberdades civis, são esquecidas na avaliação.

Bolsonaro sempre promoveu a ditadura, enquanto um obscuro deputado, principalmente seu caráter repressivo.

No poder, envernizou um pouco o discurso, mas seu instinto provocador de crise entre Poderes constante manteve a tensão alta entre os fardados a seu lado.

Não são poucos: além dos ministros e altos funcionários, há hoje 2.900 militares da ativa emprestados para funções civis na Esplanada.

A dita ala militar do governo, sempre fraturada, buscou apresentar-se moderada e também moderadora.

Isso teve altos e baixos, dado o embate dela com a ala ideológica representada pelos filhos presidenciais e seus aliados no governo, mas de forma geral repetiu o formato de pretensa tutela do poder civil pelos militares.

Não deu muito certo na prática, dado o caráter incontrolável de Bolsonaro, mas a crescente ocupação de cargos vitais no Planalto e na Saúde durante a pandemia da Covid-19 mostra um efeito prático da intenção.

Antes da posse de Bolsonaro, o então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, disse em uma entrevista à Folha que a vitória do capitão não era a volta dos militares ao poder, embora temesse uma politização dos quartéis.

Hoje ela assusta observadores nem tanto nas Forças, mas sim nas polícias, em especial militares, muitas vezes identificadas ao bolsonarismo.

Isso é uma novidade histórica, dado que nas oportunidades em que houve conflito envolvendo forças estaduais, como em 1930, 1932 ou 1961, eram os governadores que retinham o apoio das tropas.[ x ]

A grande quantidade de questões internas para as Forças é ressaltada por Stepan em seu trabalho. Tendo travado sua última grande guerra regional no Paraguai há 150 anos, desafios externos acabam sendo substituídos por tarefas de cunho político.

O grande período de turbulência e tutela de 1945, após a queda de Getúlio Vargas, até o golpe de 1964 viu tal espírito intervencionista se expandir até o paroxismo da ditadura.

No primeiro governo militar, do marechal Humberto Castello Branco (1899-1967), foi feita uma reforma buscando normalizar tal agitação.

Foi determinado um sistema pelo qual 25% do efetivo de oficiais-generais, em todos os níveis, seria renovado todos os anos.

Na outra ponta, foram tomadas medidas para reduzir a politização dos estratos mais baixos da tropa, vistas como vulneráveis ao socialismo.

Antes, os fardados já haviam passado pelo processo interno de apagamento da memória da FEB, a Força Expedicionária Brasileira que lutou em 1944 e 1945 na Itália.

Quando voltaram ao país, os comandantes foram espalhados de forma a não constituir um núcleo político: tinham ido lutar contra o nazifascismo e voltaram para a ditadura do Estado Novo, que seguia tal orientação. Ainda assim, foi por pressão militar que Vargas deixou o cargo.

A reforma dos anos 1960 veio com dificuldade, e trouxe o conflito entre Castello Branco e seu ministro da Guerra, Arthur da Costa e Silva (1899-1969), e por fim o último se tornou o presidente do AI-5.

Só Castello Branco havia lutado na FEB, entre os presidentes da ditadura. Costa e Silva, diz Stepan, “era considerado simpático aos desejos de um governo mais militante e autoritário e de uma posição menos pró-americana e mais nacionalista”.

O ato institucional que recrudesceu a ditadura, em 1968, foi um divisor de águas. Os militares aferraram-se ao poder de forma definitiva.

É na década de 1970 que se forma o núcleo dos generais de Bolsonaro, ele mesmo um cadete da turma de 1977. O decano deles, Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1969 e sempre abraçou causas políticas enquanto estava no serviço ativo.

Suas críticas à política indigenista do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lhe custaram o Comando da Amazônia e, em 2011, foi impedido de saudar o golpe de 1964 em sua despedida à reserva.

De forma paradoxal, foi sob Lula (2003-2010) que os militares tiveram um grande ganho do ponto de vista material.

Projetos estratégicos de armamentos, liderança na Missão de Paz da ONU no Haiti, aumento de verbas e de participação nas GLOs (operações de garantia da lei e da ordem) marcaram o período.

Os anos Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002) são, por sua vez, lembrados com desprezo pelo oficialato.

Consideram que foram relegados ao segundo plano em suas funções militares, já estando fora da política, e a criação do Ministério da Defesa foi vista como uma subordinação indesejada ao poder civil.

Sob Dilma Rousseff (PT, 2011-2016), os ruídos políticos cresceram, devido principalmente à Comissão da Verdade, que apontou crimes da ditadura, avaliada pela cúpula militar como um tribunal de um lado só.

Com o impeachment da petista e a chegada de Michel Temer (MDB) para seus dois anos de poder em 2016, o caminho para a volta ao protagonismo foi aberto.

A Defesa foi entregue em 2018 para um general de quatro estrelas, acabando com o princípio simbólico da pasta, e o general Sérgio Etchegoyen (GSI) assumiu papel vital no aconselhamento do governo.

O sequestro do estamento militar pela ritualística do governo Bolsonaro desandou nas ameaças veladas de uso das Forças contra outros Poderes pelo presidente.

Em uma “live” do grupo Personalidades em Foco, em 20 de maio, Heleno rechaçou golpismo.

“Não passa [pela cabeça] golpe, intervenção. [Devo isso aos] nossos instrutores, vacinados por toda aquela trajetória de militares se intrometendo de uma forma pouco aconselhável, mas muitas vezes necessária, na política.”

A frase é reveladora pelo seu aposto: “muitas vezes necessária”. Heleno é visto como o mais duro dos generais que migraram para o Planalto com Bolsonaro, mas sua visão não é hegemônica.

Coube ao general Azevedo fazer o papel de pivô moderador da turma fardada, com um alinhamento grande com seu ex-subordinado Walter Braga Netto, o general que comanda a Casa Civil. Ramos, que também serviu sob o comando do atual ministro, já esteve mais próximo dele.

O agravamento da crise tríplice pela qual passa o Brasil, com a Covid-19 se somando a uma recessão à vista e à tormenta política, tem aumentado os ruídos entre o serviço ativo e os militares de terno.

Stepan aponta que isso ocorria já no auge da ditadura. Se estivesse vivo, poderia fazer associações à repulsa dos comandantes pelo ativismo sindicalista que era preconizado por Bolsonaro, um militar indisciplinado.

Nas três décadas fora do poder, as Forças “se afastaram das crises políticas, impeachments, casos de corrupção” e têm “credibilidade alta” entre a população, diz Santos Cruz.

O general, que passou pelos dois lados do balcão, resume o momento militar atual: “Situação complexa”.

Onde estavam os bolsonaristas

General Augusto Heleno

Concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1969. Em 1977, capitão recém-promovido, assumiu o cargo de assessor do ministro do Exército, Sylvio Frota

General Fernando Azevedo

Iniciou a carreira no Exército em 1973, na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista

General Hamilton Mourão

Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1975

Jair Bolsonaro

Em 1977, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras

General Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

No ano de 1979, foi aspirante a Oficial da Arma de Infantaria

General Eduardo Pazuello

Em 1984, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial de intendência (assessor do comandante na administração financeira e na contabilidade)

General Walter Souza Braga Netto

Entrou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1975. Foi aspirante a oficial da arma de Cavalaria, em 1978.

Olavo de Carvalho

Entre 1966 e 1968, militou no Partido Comunista contra a ditadura militar. Nos anos 1970, atuou como astrólogo.

Paulo Guedes

De 1974 a 1978 estava fazendo doutorado na Universidade de Chicago (EUA)

O Estado de S. Paulo: ‘Generais viram que proposta de Bolsonaro é a guerra civil’, diz Gabeira

Para jornalista, presidente tornou-se fator de radicalização dos militares e pode recorrer a PMs para dar um golpe

Wilson Tosta, O Estado de S.Paulo

RIO – Um ano atrás, o jornalista Fernando Gabeira tinha críticas ao presidente Jair Bolsonaro, mas avaliava que as instituições eram suficientes para contê-lo, como expressou em junho de 2019 em entrevista ao Estadão, onde é colunista. Não pensa mais da mesma forma. A pregação em favor de armar a população, que o mandatário fez na reunião de 22 de abril com ministros, seus movimentos para atrair as Forças Armadas com verbas e cargos e sua aproximação das Polícias Militares foram decisivos para o jornalista mudar de ideia. Agora, Gabeira defende a mobilização dos brasileiros para neutralizar Bolsonaro até 2022 ou para afastá-lo do cargo definitivamente. Para ele, a ação do presidente sugere o espectro de uma guerra civil ou um golpe de Estado, sem, necessariamente, participação direta das Forças Armadas.

“Muito possivelmente ele pode estar articulando um golpe usando Polícias Militares e neutralizando as Forças Armadas”, diz Gabeira, em nova conversa com o Estadão, nesta quinta-feira, 4. “Ele pode estar até em um ponto em que não precise usar as Forças Armadas. Basta que elas fiquem neutras e deixem a Polícia Militar atuar.”

Gabeira critica a postura dos generais que ocupam cargos no ministério porque na reunião do dia 22 de abril ouviram calados o que considerou a defesa explícita da constituição de milícias com fins políticos. “Para mim é absolutamente novo na história do Brasil: os generais ouvindo a ideia de armamento, armar a população para a sua expressão política, sem terem algum tipo de reação”, afirma.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

Há quase um ano, em entrevista ao Estadão, o senhor fez algumas críticas ao governo Bolsonaro, mas se mostrou confiante nas instituições para contê-lo. Recentemente, o senhor passou a defender que os brasileiros, no Brasil e no exterior, se mobilizem para barrar um possível golpe do presidente. O que aconteceu?

O primeiro aspecto da minha confiança eram os contrapesos democráticos, que estavam baseados no Congresso e no Supremo. Esses contrapesos não foram alterados, continuam tentando fazer frente a esse processo. Mas há sobre eles, hoje, uma carga muito intensa, a partir do bolsonarismo e dos seus aliados. As manifestações foram claramente dirigidas ao fechamento do Congresso e do Supremo. Então, o que alterou bastante é que o Bolsonaro não está aceitando muito bem a presença desses contrapesos, pelo contrário, está tentando neutralizar alguns deles. Esse é um fato. Outro é a relação com as Forças Armadas, que sempre (desde a redemocratização) tiveram, aparentemente, um papel democrático, e funcionaram, ao longo desses anos, recuperando a sua imagem. E as Forças Armadas foram muito envolvidas pelo Bolsonaro. Não só através do trabalho orçamentário, mas também pela visão da reforma da Previdência dos militares, pela entrada de 3 mil militares no governo, entende? E sobretudo agora pela aliança que fizeram na Saúde. Praticamente, (as Forças Armadas) estão atraindo, participando ou partilhando uma política que pode trazer para elas uma repercussão nefasta. Então, isso tudo alterou muito o quadro.

Recentemente, houve algum fato que acelerou a sua mudança de opinião sobre o governo Bolsonaro? Por exemplo, a saída do Sérgio Moro?

Não, a saída do Sérgio Moro, não. Mas aquela reunião do (dia) 22 (de abril), que foi divulgada (por vídeo, liberado por ordem do ministro Celso de Mello, do STF) apresentou alguns fatos alarmantes. O primeiro deles, o mais importante para mim, foi a defesa pelo Bolsonaro do uso de armas. Se você lembrar da campanha eleitoral, o Bolsonaro tinha como (base da) proposta de armamento da população a necessidade de se defender do caos urbano, da violência urbana. Cada pessoa poderia ter uma arma para se defender, eventualmente, de um assalto, de uma invasão da sua propriedade. Mas naquela reunião ficou evidente que ele tem uma visão de armas para a expressão da sua visão política. A pessoa armada teria condições de se expressar politicamente através das armas. Inclusive, sugeriu que isso fosse feito contra a quarentena. Quatro generais do Exército estavam presentes e não moveram uma palha, nem houve uma expressão de surpresa. Isso para mim é absolutamente novo na história do Brasil: os generais ouvindo a ideia de armamento, armar a população para a sua expressão política, sem terem algum tipo de reação.

Na campanha de 2018, muita gente dizia "Bolsonaro só fala essas coisas horríveis para ganhar voto, isso não é a sério". Ou então diziam: "Ele já pensou assim, não pensa mais." De certa forma, não ocorreu com ele o mesmo erro que houve com (Donald) Trump (presidente dos EUA), o de achar que ele tinha um discurso para campanha, mas governaria de outra forma?

Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, tinha um tática de popularização. Ele utilizava vários temas, como direitos humanos, como a questão das mulheres, da homossexualidade… Ele usava isso para poder se popularizar. A tática dele era pegar algumas pessoas conhecidas, por exemplo Maria do Rosário, Jean Wyllys, e fazer diante das câmeras alguns debates que sustentariam o seu público. Mas ele não tinha muito ideia de uma proposta para o Brasil. Tinha um saudosismo do governo militar, mas que não tinha correspondência naquele momento com a própria situação das Forças Armadas.

Ao chegar ao governo, ele faz uma política de sedução das Forças Armadas. Com uma política de sedução que, em alguns aspectos, é muito certa. Em primeiro lugar, através do Orçamento, da reforma da Previdência, da inclusão de 3 mil militares no governo, da parceria em uma política temerária em relação à covid-19, na utilização do ministro da Defesa em manifestações propondo o fechamento do Congresso e o fechamento o STF… Ele está usando as Forças Armadas, de uma forma bem clara, como um elemento de intimidação. E as Forças Armadas, pura e simplesmente, estão se deixando usar. E isso não é o único perigo dele. Ele tem uma boa penetração nas Polícias Militares. Então, muito possivelmente, ele pode estar articulando um golpe usando Polícias Militares e neutralizando as Forças Armadas. Ele pode estar até em um ponto em que não precise usar as Forças Armadas. Basta que elas fiquem neutras e deixem a Polícia Militar atuar.

O senhor falou em projeto; quando era deputado, na sua opinião, Bolsonaro não tinha um projeto, era apenas uma coisa de agitação, digamos assim. Pode-se dizer que Bolsonaro tem um projeto hoje?

Ele não tinha um projeto, nunca teve. Mas ele andou se relacionando com pessoas que tentaram trazer um recheio teórico para o projeto dele. É o caso do Olavo de Carvalho, é o caso do ministro Ernesto Araújo, que tentam dar assim a visão de um projeto cristão, em primeiro lugar um projeto cristão. Em segundo lugar, um projeto nacionalista, contra organismos globais, quer dizer, contra o que eles chamam de marxismo global. Então, isso foi acontecendo. E mais ainda: foi dada a ele, através do Olavo de Carvalho, a necessidade de uma guerra cultural, contra todos os setores da cultura que eles consideram adversários e ligados de alguma forma à esquerda.

Voltando aos militares, quando começou o governo, havia uma expectativa de que seriam um fator moderador dos impulsos do Bolsonaro. Isso ficou para trás?

Olha, aconteceu o seguinte: ao invés de os militares se tornarem moderadores do Bolsonaro, ele se tornou um fator de radicalização dos militares. O general Augusto Heleno, por exemplo, tem se tornado um radical, cada vez maior, dentro do governo. É claro que, no caso do general Heleno, pesou também aquela prisão, lá na Espanha, de um oficial (na verdade, o sargento Manoel Silva Rodrigues) da Aeronáutica com grande quantidade de cocaína. E ele, como o homem do GSI, foi considerado responsável pelo furo de segurança pelo Carlos Bolsonaro. Depois disso ele ficou um pouco assustado e começou a tomar posições mais radicais e se unir a este chamado grupo ideológico.

Outros generais, por exemplo, o general Braga Netto (chefe da Casa Civil), que esteve no Rio de Janeiro, na intervenção (na Segurança do Estado em 2018), tem até uma capacidade de organização boa. Ele é um homem que entende de organização, gosta de organizar. Eu vi, ele me mostrou o trabalho dele de organização, mas ele não tem condições de segurar o Bolsonaro. Da mesma maneira, o (vice-presidente Hamilton) Mourão não tem esse papel. O Mourão sempre foi considerado pelos próximos ao Bolsonaro como um adversário em potencial. Então, ele se recolheu também. O general (Luiz Eduardo) Ramos (chefe da Secretaria de Governo), que deu entrevista dizendo que é um democrata, que são todos democratas e que é uma ofensa às Forças Armadas pensar que elas podem estar sendo cúmplices de um golpe, ele também é o cara que está fazendo a política do Bolsonaro.

Por exemplo, ele estava presente naquele dia em que Bolsonaro falou que ia armar todo mundo, que era necessário armar todo mundo. Então, esses generais viram que a proposta do Bolsonaro é a guerra civil. Eles sabem muito bem que Bolsonaro é um homem que ganha as eleições e denuncia as eleições como fraudadas. Então, com as armas na mão, o que vai querer fazer? Vai querer se rebelar. Eles sabem disso. Então, não adianta o general Ramos dizer é uma ofensa às Forças Armadas pensar que elas podem (dar um golpe). Mas diante desse silêncio de cumplicidade ali, o que você pode pensar? Se você não ofende as Forças Armadas pensando nisso, você ofende a sua própria inteligência tendo que escolher entre uma coisa e outra

O que explica a reação do Bolsonaro à pandemia, chamando de gripezinha, pregando contra o isolamento, saindo às ruas e provocando aglomerações?

Olha, Bolsonaro pensa muito curto. Ele pensou o seguinte: "O que isso pode fazer comigo? O que isso pode representar para o meu governo? Então, uma crise econômica, o desemprego, vão atrapalhar minha gestão. Então, vou negar essa epidemia." Ele negou a epidemia porque achava que era contrária a ele. O mesmo lance que o Trump fez nos Estados Unidos, até certo ponto. Eles intrepretaram a epidemia como uma coisa que era destinada a enfraquecer o governo deles. Eles não viram a neutralidade da epidemia. Tanto que aqui no Brasil o próprio ministro das Relações Exteriores chamou de vírus comunista. O vírus era um produto do comunismo, destinado a enfraquecer os governos democráticos ocidentais. Então, ele (Bolsonaro) pode ter tido essa visão, de que era um vírus comunista, destinado a enfraquecer o governo dele. Então, ele precisava negar o vírus. Qual foi o processo de negação? Primeiro, dizer que não era importante, que era apenas uma gripezinha. Quando começaram a surgir as mortes, eles disseram que o número de mortos era inflacionado, que estavam dizendo que morreu mais gente de coronavírus que de fato morreu — quando, na realidade, tudo indica que essas mortes são subnotificadas. Quando começaram a enterrar as pessoas, eles começaram a negar que os corpos estivessem dentro dos caixões, que eram pedras, que estavam enterrando caixão vazio…

É uma visão de política como guerra, não?

Exatamente. "Não existe vírus, existem eles contra mim. Se eles estão do lado que acha que o vírus é importante, é porque é alguma coisa contra mim…"

Inicialmente, o governo avaliou que a divulgação do vídeo do dia 22 foi boa, porque reforçou o entusiasmo do bolsonarismo, fortaleceu a narrativa do governo nas redes. Mas depois o presidente viu sua rejeição aumentar nas pesquisas, com redução na proporção dos que consideravam o seu governo regular. A exibição do Bolsonaro raiz em horário nobre assustou as pessoas?

O que aconteceu foi o seguinte: a divulgação do vídeo mostrou que Bolsonaro não tem condição de ser presidente da República. Mostrou que ele é um presidente incensado por aquelas pessoas que veem nele um mito. Acho que o Bolsonaro está cada vez mais reduzido àquela fração de pessoas despolitizadas ou os polititizados que estão muito agrupados na extrema direita. Isso é um processo que está avançando e não terminou, o isolamento dele não terminou.

Como explicar o apoio de neofascistas? De onde veio essa turma?

Olha, essa crise mundial, que repercutiu, que acabou avançando na eleição de presidentes como Trump, como Bolsonaro, só se agrava. Então, nesses momentos de crise, esses movimentos surgem, tanto à direita como à esquerda. Neste momento, os mais visíveis estão à direita. Então, eles encontaram no Bolsonaro uma espécie de possibilidade de projeção política. As manifestações estão cada vez mais claramente demonstrando os símbolos. Aquela manifestação feita diante do Supremo Tribunal Federal, você vendo a imagem, diz: é a Ku Klux Klan. Ou é uma imagem do nazismo, daquele momento, quer dizer, tem todas as características simbólicas. E tem outros símbolos de supremacia branca, os caras tomando copo de leite, curiosamente, para passar mensagem subliminar (em uma live nas redes sociais em 1º de junho Bolsonaro aparece tomando um copo de leite puro; naquele dia era comemorado o Dia Internacional do Leite, porém, nas redes sociais, o gesto foi associado com um costume dos supremacistas brancos dos Estados Unidos de usar leite como um símbolo). Essas coisas que a gente está vendo.

Uma hora é um secretário que se fantasia de Goebbels para praticamente lhe repetir as palavras. Outra são apoiadores de tocha e máscaras na porta do STF, lembrando caminhadas nazistas. O próprio presidente citou uma frase que foi usada por Mussolini. É tudo coincidência?

Eles negam, mas se você olhar… O livro do Umberto Eco, O Fascismo Eterno, lista as 14 características essenciais, que ele considera do fascismo eterno. E quase todas estão presentes no Brasil. O ultracionalismo, a admiração pelas armas… Quer dizer, todas as características principais do fascismo estão presentes, o pavor da modernidade… Isso está presente, são características do fascismo eterno. O machismo, o culto das armas, o namoro com a morte, tudo isso é caracteristica do fascismo. Está lá no livro do Umberto Eco, que acho uma pessoa insuspeita para falar disso. Escrevia composições, pariticipava de concursos de composições, sob o fascismo, viu chegarem os americanos, estudou a vida inteira isso. Agora, estamos caminhando para o fascismo tabajara, com características próprias, não tem a consistência teórica necessária para isso, mas tem caracteristicas.

Como o senhor avalia a participação de Bolsonaro nas manifestações que pedem o fechamento do Supremo e do Congresso?

Evidentemente, qualquer democrata, diante de uma manifestação desse tipo, passa longe. Ele (Bolsonaro) vai lá saudar os manifestantes. Meio que demonstra, com isso, que tem uma simpatia pela causa deles. Ele tem alguma simpatia pela causa do fechamento do Congresso e do fechamento do Supremo. Agora, no último domingo, ele agravou isso mais. Trouxe com ele no mesmo helicóptero, para participar ou para descer na manifestação, o ministro da Defesa (Fernando Azevedo e Silva). Deu um passo além, simbolicamente. Não significa que trouxe as Forças Armadas para o lado dele. Então, simbolicamente, o ministro da Defesa desceu com ele em uma manifestação. Agora, o ministro da Defesa, depois, foi pedir desculpas, pedir desculpas não, foi se justificar junto à Camara dos Deputados, depois foi se justificar ao Alexandre de Moraes, dizer que não foi bem assim, que pegou uma carona, que não sabia… Afinal, o ministro da Defesa não é o ministro da Defesa da Suécia. Ele sabe que todo domingo tem manifestação ali. Por que ia pegar uma carona? Se ele é tão inocente, não pode ser ministro da Defesa.

Bolsonaro pode ser apaziguado, pode ser levado a respeitar as leis?

Acho que é evidente agora, depois de tudo que ele mostrou, quem viu aquela reunião, que Bolsonaro está querendo armar o povo para uma expressão política, para que o povo tome uma posição política que eles querem. Está querendo criar milícias armadas. Aquilo ele falou com toda a sinceridade. E não voltou atrás nisso, pelo contrário. Continuou disposto a isso. E um homem que quer armar uma parte da população está preparando uma guerra civil. Naquele momento, ficou bastante claro para mim qual é o desígnio dele, qual é a posição. Então, acho que tem que trabalhar para ou neutralizá-lo visando ir até 2022, ou afastá-lo antes disso.

Roberto Simon: A previsão furada de Geisel sobre os militares

Brasil é caso extremo, mas não isolado de volta de generais à política

Em uma entrevista a historiadores da FGV em 1993, o ex-presidente Ernesto Geisel argumentou que “a política entrando no Exército” havia sido algo “mais ou menos tradicional” no Brasil. “Tem raízes históricas, mas agora, com a evolução, vai acabar.”

Para ilustrar seu ponto, Geisel referiu-se ao que via como uma anomalia completa: um deputado federal que, à época, convocava militares a voltarem ao poder. “Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar.”

Geisel foi o arquiteto do retorno dos generais à caserna, com o desmanche da ditadura ao longo de uma década. Imagine sua reação se alguém lhe dissesse o seguinte: em menos de 30 anos, o presidente será Bolsonaro, militares formarão um terço do gabinete –incluindo a chefia da Casa Civil e da articulação com Congresso–, e a imagem de quatro generais estrelados ilustrará um panfleto conclamando a uma manifestação contra Congresso, STF e imprensa. Pobre Alemão, seu apelido entre os soldados.

Claro, não há problema em um militar da reserva, em razão de suas qualificações, ocupar cargo civil ou entrar na política. Mas a presença, em massa, de oficiais no governo – incluindo alguns da ativa – e a “política entrando no Exército” são duas faces da mesma moeda. Mentes sensatas, civis e militares, entendem que esse status quo é nocivo tanto à nossa democracia quanto às nossas Forças Armadas.

Como viemos parar aqui? Levará tempo para responder à questão, mas olhar ao nosso redor pode ser um bom começo. Afinal, em várias partes da América Latina, militares têm cada vez mais influência política. Ver o Brasil de uma perspectiva regional permite entender que a eleição de Bolsonaro foi uma circunstância excepcional, mas há causas estruturais para a transformação nas relações civis-militares.

A última edição da Americas Quarterly –revista com a qual contribuo como editor e colunista– trata a fundo do novo papel dos militares na região. É uma história que, nos últimos meses, pode ser contada por meio de uma sequência de imagens.

Praticamente todos os presidentes que enfrentaram ondas de protesto –o equatoriano Lenín Moreno, o chileno Sebastián Piñera, o colombiano Iván Duque– apareceram cercados de generais, quando as crises estouraram. Na Bolívia, o comandante das Forças Armadas colocou, física e simbolicamente, a faixa presidencial em Jeanine Áñez, no dia em que Evo Morales fugiu ao México.

O Brasil é um caso extremo, mas não isolado –há causas comuns na região que estão levando os militares a entrarem no espaço da política. Uma delas é o enfraquecimento da classe política, dos partidos e do apoio à democracia, enquanto as Forças Armadas continuam a ser uma das instituições mais respeitadas. Uma série de escândalos de corrupção contribuiu para esse desgaste: uma pesquisa da Universidade Vanderbilt revelou que quase 40% dos latino-americanos concordam que “um golpe militar pode ser justificado quando há muita corrupção” (no Brasil, são 35.4%).

As democracias que proliferaram nos últimos 30 anos propiciaram ganhos socioeconômicos sem precedentes, mas também criaram expectativas inéditas a uma nova classe média. Os últimos quatro anos foram os de menor crescimento em sete décadas na região, e insatisfação política toma essas jovens democracias.

Ao mesmo tempo, com o fim da Guerra Fria, as Forças Armadas passaram por uma crise de identidade. Hoje, do México ao Brasil, militares estão cada vez mais envolvidos com operações policiais e a guerra às drogas.

Todos esses fatores minaram a “evolução” que Geisel pensava ser inevitável –o “mau militar” Bolsonaro é sua consequência, e não causa. Encará-los de frente é a única forma de reequilibrar as relações civis-militares.

Roberto Simon

É diretor sênior de política do Council of the Americas e mestre em políticas públicas pela Universidade Harvard e em relações internacionais pela Unesp.

Bernardo Mello Franco: O capitão entre os generais

No primeiro ano de governo, Bolsonaro esvaziou os militares para mostrar que estava no comando. Agora ele vai entregar a Casa Civil a um general da ativa

O convite ao general Braga Netto cria uma situação inédita em Brasília. Pela primeira vez desde o fim da ditadura, a Casa Civil será chefiada por um militar. Isso não ocorria desde que o general Golbery do Couto e Silva deixou o governo Figueiredo. Ele esvaziou as gavetas em agosto de 1981, três meses depois do atentado do Riocentro.

Agora o governo de Jair Bolsonaro passa a ter nove militares entre os 22 ministros. Isso inclui as quatro pastas com assento no Planalto. Já estavam lá os generais Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do major da PM Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).

Eleito por um partido nanico, Bolsonaro apelou aos militares para compensar a falta de quadros sem dividir poder com o Congresso. Logo passou a esvaziar os auxiliares de farda. Isolou o vice Hamilton Mourão e demitiu o general Santos Cruz. Os dois haviam entrado em colisão com o guru do clã presidencial, Olavo de Carvalho.

No auge do conflito, o autoproclamado filósofo disse que a contribuição dos militares à cultura nacional se limitava a “cabelo pintado e voz impostada”. A ala verde-oliva ensaiou uma rebelião, mas preferiu engolir as humilhações calada.

Além de decapitar Santos Cruz, o presidente demitiu generais que chefiavam órgãos como Correios, Funai e Incra. Agora ele volta a recorrer à caserna para substituir o deputado Onyx Lorenzoni.

“Bolsonaro não queria ser visto como um capitão entre os generais. Por isso, usou o primeiro ano do governo para mostrar quem manda”, explica o cientista político João Roberto Martins Filho, da UFSCar.

Referência no estudo das Forças Armadas, ele diz que os militares acumularam desgastes ao associar sua imagem ao governo. Agora a aliança dos quartéis com o palácio ganha um reforço de peso. Até ontem, Braga Netto chefiava o Estado-Maior do Exército.

*******

Depois de chamar os servidores públicos de parasitas, Paulo Guedes reclamou que as empregadas domésticas estavam aproveitando o dólar baixo para ir à Disney. No posto Ipiranga do bolsonarismo, pobre só tem lugar como frentista.

Bruno Boghossian: Brincadeira ideológica atrapalha a cautela dos militares com a Venezuela

Generais delimitam envolvimento brasileiro, mas chanceler faz jogo político perigoso

Quando a crise na Venezuela começava a transbordar, o general Hamilton Mourão se apressou para empurrar as inquietações para outras fronteiras. “Do lado mais complicado, que é o lado colombiano, acho que vai ficar nessa situação de impasse”, afirmou o vice à BBC.

Enquanto isso, do lado mais complicado, o chanceler Ernesto Araújo resolveu posar sorridente com o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. O ministro decidiu confraternizar com o opositor de Nicolás Maduro justamente na hora em que os venezuelanos chegavam a uma encruzilhada.

O núcleo militar do governo tem reagido com cautela à escalada de tensões na região, mas a ala ideológica do bolsonarismo insiste numjogo político perigoso.

Generais do Planalto trabalharam nos últimos dias para delimitar claramente o envolvimento brasileiro na crise venezuelana. Embora não tenha se recusado a enviar ajuda humanitária ao país, o grupo conseguiu reduzir a marcha dessa ação.

Além de circunscrever a participação de tropas brasileiras, os militares também barraram a presença de soldados americanos em território nacional —ideia que havia sido alimentada pelo Itamaraty em conversas com autoridades dos EUA.

Araújo mergulhou numa guerra de provocações que, agora, interessa somente a Maduro, aos colombianos e a Donald Trump. Enquanto os militares tentavam baixar a temperatura para evitar uma matança, o chanceler brincava de fazer diplomacia.

*

Um assessor de Flávio Bolsonaro contou que repassava dois terços de seu salário a Fabrício Queiroz. Ele transferia R$ 4.000 ao ex-motorista do senador e recebia de volta R$ 4.700. O rendimento de 17,5% causaria inveja no mercado financeiro.

Flávio deveria incluir o nome de Queiroz no banco de talentos criado pelo governo para disfarçar nomeações políticas. Com essa habilidade para fazer dinheiro, ele seria contratado na hora por Paulo Guedes.

Andrea Jubé: O quarto poder

Generais despontam como o quarto poder no governo

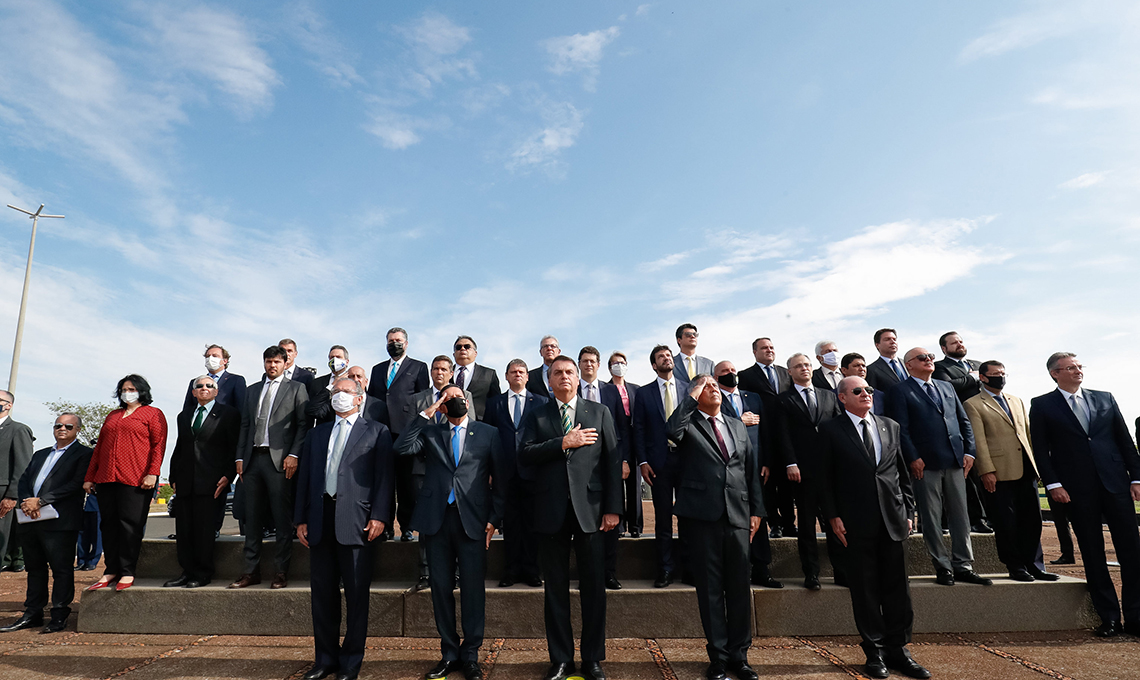

Desde a transição democrática, há 34 anos, a articulação política não se concentrava tão ostensivamente nas altas patentes militares. A demissão do ministro Gustavo Bebianno isola o ministro Onyx Lorenzoni no quarto andar do Palácio do Planalto, ante a ascensão do general Floriano Peixoto à Secretaria-Geral da Presidência. Considerando-se o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, são cinco generais e um civil no primeiro escalão do palácio, elevando as Forças Armadas ao patamar de quarto poder da República.

Na última semana, foi uma dupla de generais que entrou em campo com a espinhosa missão de aconselhar o presidente, apaziguar as relações no entorno familiar e político e evitar a demissão de Bebianno, vista como um gesto temerário neste começo de governo. Por acaso, um desses generais exibe no currículo um curso de combate na selva, que talvez faça a diferença neste início bélico, com o abate do primeiro ministro em 50 dias de gestão.

Essa dupla é formada pelos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, que integram o núcleo mais próximo a Bolsonaro. Eles se reuniram quase diariamente com o presidente desde o seu retorno a Brasília, na fase aguda da turbulência, quando o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) foi a público chamar Bebianno de "mentiroso". Naquela hora, Bolsonaro já havia gravado entrevista para a televisão endossando as acusações do filho.

Heleno recebeu Bolsonaro na Base Aérea, e o acompanhou até o Alvorada, de onde saiu horas depois. No dia seguinte, uma quinta-feira, o general Santos Cruz chegou às 8 horas para despachar com Bolsonaro no Alvorada, e uma hora depois foi a vez do general Heleno. Na sexta-feira, a reunião que selou o destino de Bebianno contou com Heleno e Mourão, que foi acionado quando estava a caminho do Palácio do Jaburu, retornando de uma agenda no Mato Grosso. Era o segundo despacho de Heleno com Bolsonaro naquele dia.

No entorno de Bolsonaro, a intervenção dos generais na gestão da crise política foi comparada ao exercício do poder moderador, a principal novidade da Constituição do Império, outorgada por dom Pedro I em 1824. Tratava-se de um quarto poder que se sobrepunha e arbitrava eventuais divergências entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Era a "chave de toda a organização política", dispunha o texto constitucional.

O poder moderador era privativo do imperador, a quem cabia nomear e demitir livremente os ministros, e até mesmo dissolver a Câmara dos Deputados. Entre 1824 e 1889, dom Pedro I e dom Pedro II invocaram o quarto poder 12 vezes para dissolver a Câmara - em média, uma vez a cada cinco anos.

Inspirado nas ideias do pensador franco-suíço Henri-Benjamin Constant de Rebecque, o poder moderador foi concebido para que o soberano mediasse e evitasse o choque entre os poderes. A proposta era velar pela independência, equilibrio e harmonia dos outros três poderes. Passados 195 anos da Constituição do Império, o quarto poder agora é atribuído aos generais. Com interlocução de respeito e confiança com o presidente, os oficiais investiram-se da missão de zelar pela estabilidade do governo. Uma das condições era de que o presidente botasse limites na ingerência dos três filhos mais velhos - Flávio, Carlos e Eduardo - sobre o governo.

"Os generais Heleno e Santos Cruz são os sustentáculos do Bolsonaro no palácio", afirma um oficial com trânsito na cúpula do governo. A afinidade e a sintonia entre ambos - dois ex-comandantes das forças de paz da ONU no Haiti - somadas à proximidade de Bolsonaro, os credencia, segundo este oficial, como conselheiros presidenciais no cenário de instabilidade, num momento em que o governo precisa consolidar a formação da base parlamentar e concentrar-se na votação da reforma da Previdência.

Os generais Hamilton Mourão e o ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas - que já começou a despachar no Planalto, na equipe do general Heleno - despontam como forças auxiliares na missão encabeçada por Heleno e Santos Cruz. Na sexta-feira, Mourão declarou, após uma solenidade em Sorriso (MT), que "os filhos são um problema de cada família", e que Bolsonaro saberia impor limites. "Tenho certeza de que o presidente, em momento aprazado e correto, vai botar ordem na rapaziada dele".

Até agora, entretanto, o chefe do Executivo resiste ao quarto poder. Apesar da articulação dos generais para evitar ou adiar a demissão de Bebianno - cenário que prevalecia até a tarde de sexta-feira - a implosão provocada por Carlos Bolsonaro culminou na baixa do soldado. "As consequências virão depois", era a advertência que ecoava de um núcleo militar do governo no fim de semana.

Na entrevista concedida na quarta-feira, Bolsonaro colocou-se ao lado dos filhos. "Parte da mídia tenta me jogar contra meus filhos e meus filhos contra mim, não existe isso", rechaçou. Os sinais até agora são de que os filhos estarão cada vez mais presentes nas articulações governistas. Após a mediação dos generais, Carlos baixou o tom nas redes sociais, mas continua gerenciando as contas de Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) - sem cargo de liderança, e ainda implicado na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - tornou-se assíduo em reuniões no Planalto. Na quinta-feira, Flávio participou de reunião para discutir a reforma da Previdência com Onyx Lorenzoni, o general Santos Cruz e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL). Na sexta-feira, Flávio acompanhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (PSL-AP), na primeira audiência com Bolsonaro após sua eleição.

Por fim, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) articula para ser eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara. O cargo o credenciará para acompanhar as viagens internacionais do presidente: Estados Unidos e Israel estão no horizonte. Eduardo também é padrinho de dois assessores palacianos: o secretário de Comunicação Social, Floriano Barbosa, e o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira, que antes despachavam em seu gabinete.

Vera Magalhães: E, de novo, vai sobrar para os generais contornar a crise

Com 44 dias de mandato, dos quais 15 passou internado, Jair Bolsonaro promoveu ontem um processo de fritura de um ministro que começou pelas redes sociais e tendo o filho como instrumento, evoluiu para uma entrevista à TV e colocou até Sérgio Moro no olho do furacão de uma crise política que preocupa os militares e não se sabe que extensão terá.

Gustavo Bebianno praticamente foi demitido no ar por Bolsonaro, depois de um dia inteiro sob óleo quente no qual foi colocado primeiro por Carlos Bolsonaro e, depois, pelo pai em pessoa.

Embora pouco seja visto nesta função, “Carluxo” tem mandato de vereador no Rio. Mesmo não tendo cargo na gestão do pai, é um de seus principais protagonistas. Chamou de mentiroso pelo Twitter o secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Para corroborar sua tese, divulgou na mesma rede o áudio de uma conversa privativa de Bolsonaro com o auxiliar.

A indisposição de Carlos com Bebianno remonta à campanha. Por pouco ele não ficou sem ministério, mas a gratidão do então presidente eleito ao advogado, que comandou o PSL na campanha, superou a birra do filho. Agora, a suspeita de que mais de uma seção estadual do partido usou laranjas para destinar recursos do Fundo Partidário foi o pretexto para “Carluxo” voltar à carga, sob os auspícios do pai.

Caberá aos generais tentar contornar a bagunça. A área de inteligência do governo considera precedente gravíssimo o vazamento de conversas privativas do presidente. Também não aprova a interferência da família na gestão. Ao autorizar a impostura do filho e endossá-la, Bolsonaro mostra que não entende a dimensão republicana do cargo que ocupa. Mais digno seria demitir o ministro de uma vez.

Bebianno, aliás, disse que não pedirá demissão pois não fez nada de errado no caso do laranjal do PSL. O risco político de se fritar um aliado que sabe muito é que, ao cair, ele pode decidir não sair pela porta dos fundos do palácio. E então estará armada uma crise cujos desdobramentos podem implodir o partido do presidente e dificultar a aprovação da reforma da Previdência. Não custa lembrar que ela estava prestes a ser aprovada no governo Michel Temer quando veio o caso JBS e implodiu tudo.

Míriam Leitão: Erros do governo na Amazônia

Generais se preocupam com o Sínodo católico sobre Amazônia, e ministro do meio ambiente ataca Chico Mendes. Os problemas da região são outros

Em termos de Amazônia, o atual governo está se especializando em criar falsas polêmicas, como se já não fossem suficientes os problemas que a região realmente enfrenta. O Planalto considera que é preciso monitorar uma reunião da Igreja Católica sobre Amazônia, porque entende que será um atentado à soberania brasileira na região se líderes católicos criticarem o governo. “Nós não damos palpite sobre o deserto do Saara, ou o Alasca”, disse ontem o general Augusto Heleno. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacou um morto. Fez acusações irresponsáveis contra Chico Mendes, assassinado há 30 anos.

A vitória de Jair Bolsonaro se deveu em parte à forte militância dos líderes das igrejas evangélicas. O ideal é que nenhuma religião fizesse militância partidária e eleitoral, porque essa mistura de púlpito e palanque interfere no direito de escolha do eleitor. Contudo, qualquer denominação religiosa é livre para defender temas que achar mais coerente com seus valores. O mesmo grupo político que não se preocupou com o uso das igrejas evangélicas na caminhada eleitoral de Jair Bolsonaro agora acha perigoso o que a Igreja Católica discutirá no Sínodo sobre Amazônia a ser realizado em outubro, em Roma.

O Estado é laico. Isso todos sabem, mas é sempre bom lembrar nestes tempos em que ministros acham que podem fazer proselitismo religioso nas decisões de políticas públicas. As igrejas também são livres para terem as suas visões dos fatos. É delirante a ideia de que se houver críticas ao governo Bolsonaro a soberania do Brasil estará ameaçada. Primeiro, crítica ao governo não é atentado à pátria. Segundo, a Amazônia não é apenas brasileira, é um bioma que se espalha por nove países. Terceiro, a Igreja Católica vem alertando sobre a urgência de proteção do meio ambiente muito antes de haver o governo Bolsonaro. É de 2015 a Encíclica Laudato Si do Papa Francisco.

Em entrevista à repórter Tânia Monteiro, do “Estado de S. Paulo”, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), admitiu que há uma preocupação do Planalto com as reuniões preparatórias do Sínodo. Disse que o assunto “vai ser objeto de estudo cuidadoso pelo GSI”. E promete: “Vamos entrar fundo nisso.”

Melhor faria o GSI se aproveitasse a experiência que o general Heleno e outros integrantes da cúpula do governo acumularam quando serviram na Amazônia para entrar fundo nos problemas reais da região: a invasão de grileiros em florestas e parques nacionais, o desmatamento ilegal e predatório, a ameaça aos indígenas, a destruição da biodiversidade, os documentos falsos de propriedade de terra, o uso da região como rota do crime organizado.

As divergências que os especialistas de diversas áreas, as entidades do terceiro setor e eventualmente integrantes do clero tenham em relação às posições do governo Bolsonaro sobre questões ambientais e climáticas são apenas isso: divergências. Uma sociedade democrática é, por natureza, plural. As pessoas divergem, discutem, se manifestam, são convencidas, convencem, mudam de ideia. Hoje os partidos que se opõem à atual administração estão enfraquecidos em grande parte por seus próprios equívocos políticos. Mas isso não significa que o governo não enfrentará, na sociedade, vozes discordantes às decisões que tomar em qualquer área, principalmente nos temas mais sensíveis.

Os militares que comandaram o Exército brasileiro na Amazônia, e que hoje estão no governo, são pessoas inteligentes, preparadas e conhecem o terreno de andar nele. Quem não demonstra entendimento mínimo é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A acusação que fez a Chico Mendes desqualifica o próprio ministro e não o líder seringueiro. Salles fez no Roda Viva acusação sem prova, e sem fonte, contra quem não pode se defender. Disse que “as pessoas do agro da região disseram”. E o que disseram? “Que Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar e fazia manipulação de opinião.” Sem fontes, sem fatos, a aleivosia do ministro do Meio Ambiente revela muito sobre o próprio ministro e o seu caráter.

Há adversários a enfrentar na Amazônia, os militares brasileiros os conhecem porque sempre estiveram presentes na região. Não é o Vaticano. Não é Chico Mendes.