Folha de S. Paulo

Vinicius Torres Freire: Luta feia pelos restos do país

Brasil está na situação de optar entre a guerra por fundos públicos e o suicídio

Os servidores federais vão à luta para não pagar o aumento de contribuições previdenciárias previsto na reforma Bolsonaro-Guedes. É uma batalha da guerra civil por outros meios que está por vir caso o país decida de fato redistribuir de modo decente o gasto público. A Previdência é o aspecto maior desse drama, mas apenas um.

Parte do que se chama de reforma da Previdência é mesmo um projeto de reduzir o valor de salários, aposentadorias e pensões de servidores. O governo não tem mais como pagar essa conta do tamanho em que está. Menos ainda tem como bancar a Previdência dos trabalhadores do setor privado, o RGPS, problema ainda maior e mais explosivo.

Qual é o caso então com os servidores, além de salários fora da realidade? Em termos absolutos, o déficit do sistema de Previdência dos funcionários federais é menor que o do setor privado, embora proporcionalmente maior, em relação ao tamanho da sua despesa. E, sim, há privilégios.

Pelos mais recentes dados públicos disponíveis, a média do valor das aposentadorias do Executivo era 53% maior que a do teto do INSS. No Judiciário, 2,3 vezes o teto. No Ministério Público, 1,6 vez. No Legislativo, “os políticos”, 3,8 vezes.

“Ah, pau nos políticos!”. Suponha-se que o Congresso seja extinto e arrasado; que sua terra seja salgada, e sua gente, declarada infame até a décima geração; que deputados, senadores, funcionários e seus aposentados, viúvos e órfãos evaporem no espaço sideral. Tal economia lunática pagaria cerca de 1,6% da despesa da Previdência do “setor privado”.

Sim, qualquer dinheiro é relevante neste país em que gente cata o que comer no lixo. O que se pretende mostrar é que não está fácil de arrumar um culpado para ficar com a conta.

Em 2017, Michel Temer quis aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. O socialista PSOL, acompanhado de sindicatos, reclamou no Supremo que alíquota progressiva de contribuição é inconstitucional. Imposto progressivo, argumentavam, tem de ser expressa e explicitamente previsto na Constituição e é confisco, de resto.

O ministro Ricardo Lewandowski, um líder da categoria, deu liminar cancelando a coisa, com apoio da Procuradoria-Geral da República.

Na reforma Bolsonaro-Guedes, de quanto será a contribuição extra dos servidores? Antes de mais nada: na metade mais pobre do país, o rendimento domiciliar por cabeça é de uns R$ 400. O benefício médio do Bolsa Família é de R$ 187,56 mensais.

Servidor que ganha até uns R$ 5.800 vai pagar uns trocados a menos. Para quem recebe uns R$ 10 mil, o desconto extra seria de R$ 180 mensais. Quem ganha em torno de R$ 20 mil, desconto adicional de R$ 770; salário de R$ 30 mil perde mais uns R$ 1.500. Para quem ganha o que deveria ser o teto de R$ 39 mil do funcionalismo, desconto extra de uns R$ 2.260.

Segundo o governo, esse aumento de imposto renderia R$ 13,8 bilhões, na soma dos próximos quatro anos. Nesta pindaíba, é dinheiro. Mas paga só 44% da despesa do Bolsa Família em um ano. Ou um quarto da conta de benefícios para idosos e deficientes muito pobres.

Apenas para sair do vermelho, o governo tem de cortar 9% de seu gasto (facada de R$ 125 bilhões).

Mesmo assim, não pagaria nada da despesa de juros, que se amontoa na dívida.

Para onde quer que se olhe, há contas estouradas e a feia necessidade. O país se explodiu. Como chegamos a isto vai ser tema de outras conversas.

Demétrio Magnoli: Círculo militar

O governo afunda sozinho na areia movediça sobre a qual apoiou seu edifício

O Floriano Peixoto de ontem, marechal de ferro, armas na mão, salvou a República da reação oligárquica. O de hoje, um comandante testado no terremoto do Haiti, integra-se ao círculo de aço de militares encarregados de salvar o governo do caos engendrado pelo próprio presidente. A substituição de Bebianno converte Onyx Lorenzoni no único civil remanescente no núcleo de ministros que despacham do Planalto. Junto dele, figuram três generais: Augusto Heleno, chefe do GSI, Santos Cruz, na Secretaria de Governo, e Floriano, na Secretaria-Geral. De fato, um mês e meio após a posse, assistimos ao ensaio da inauguração de um segundo governo Bolsonaro.

A demissão de Bebianno pode ser narrada em dois registros alternativos. Na linguagem do recreio do pré-primário: um chamou o outro de mentiroso, feio e bobo. No idioma compartilhado entre milicianos e facções do crime: um qualificou o outro como traíra, X-9. De um modo ou de outro, o evento veicula uma lição de ciência política: o governo Bolsonaro, na sua versão original, é um experimento patológico destinado a perecer sob o efeito das toxinas empregadas na sua concepção. Os militares finalmente entenderam isso.

Nos idos de 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff, a cúpula militar encarava Bolsonaro com indisfarçável desprezo. O ex-capitão baderneiro cercava-se por constelações de extremistas de redes sociais que gritavam pela "intervenção militar", ameaçando poluir os quartéis com os gases da política golpista.

Dali, numa brusca oscilação, os chefes fardados entusiasmaram-se com uma candidatura que prometia recuperar a estabilidade econômica, exterminar a corrupção e destruir as cidadelas do crime organizado. A velha desconfiança dos políticos profissionais, os ressentimentos nutridos pelas comendas oficiais concedidas a Marighella e Lamarca, o sonho desvairado de restauração da imagem da ditadura militar contribuíram para o imprudente abraço dos militares ao candidato da direita populista.

Do desprezo ao entusiasmo —e deste ao pânico. O clã familiar dos Bolsonaro, permeado por loucas ambições, inclina-se à guerra palaciana permanente. As cliques do baixo clero parlamentar que rodeiam Lorenzoni e Bebianno prometem engolfar o governo em perenes disputas mesquinhas. Os dois ministros nomeados por Olavo de Carvalho, o Bruxo da Virginia, personagens atormentados por moinhos de vento puramente imaginários, fabricam crises fúteis em série. Segundo o diagnóstico dos chefes militares, o governo afunda sozinho na areia movediça sobre a qual apoiou seu edifício improvisado.

Você disse "fascismo"? Sentenças odientas pontilham discursos das autoridades. Um projeto de lei assinado por Moro concede às polícias uma licença irrestrita para matar. No Rio de Janeiro, sob o influxo do "espírito do tempo", noticia-se uma chacina policial no Morro do Fallet e tiros fatais de snipers na favela de Manguinhos. Mas só há "fascismo" na literatura vulgar de uma esquerda que tudo esqueceu ou nada leu. O governo Bolsonaro, tal como exposto pelo episódio constrangedor da demissão de Bebianno, carece de coesão organizativa, estrutura político-partidária e coerência ideológica mínima.

"Fascismo"? Bolsonaro não mobiliza camisas-negras ou falanges, exceto a militância virtual comandada pelo filho Carluxo que vitupera nos subterrâneos da internet. Um paralelo viável não é com Mussolini, mas com Rodrigo Duterte, o populista primitivo das Filipinas que contaminou suas forças policiais com as práticas do vigilantismo. No Brasil, um governo desse tipo está condenado à implosão. Daí, o alerta de pânico ativado pelos generais do Planalto.

A defenestração de Bebianno assinala uma transição silenciosa. Que ninguém se iluda: está em curso a "intervenção militar" pela qual clamavam os patetas civis extremistas na hora do impeachment.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Vinicius Torres Freire: Guerras, perdas e ganhos da reforma

Mudança é enorme, achata salários e benefícios e tem vários aspectos justos

O projeto de reforma da Previdência é mudança enorme. Vai levar uns dias para mastigar detalhes e digerir com muitas contas o seu impacto. Das propostas que acabam de sair do forno, parece importante reter o seguinte:

Primeiro. Parte do que parece uma reforma das aposentadorias dos servidores públicos pode ser entendida como um plano de redução de salários e do valor de aposentadorias que já são pagas.

A contribuição dos servidores ativos e inativos, de governo federal, estados e municípios vai aumentar bastante. Nos casos extremos, para quem ganha na casa dos R$ 30 mil, a contribuição efetiva vai aumentar em mais de 40%. Mesmo para o setor privado, a contribuição de quem ganha mais vai subir.

Segundo. Para os trabalhadores do Regime Geral (setor privado, celetistas), em geral a idade mínima pula logo para cerca de 61 anos (homens) e 55 anos (mulheres), com exceção daqueles trabalhadores que têm pelo menos 33 anos de contribuição (homens) e 28 anos (mulheres).

Terceiro. Depois da reforma, o valor das aposentadorias do Regime Geral seria definido por lei complementar. Enquanto a lei não vem, as normas (talvez) provisórias de cálculo vão impedir quase todo o mundo de receber o teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). É um achatamento implícito do valor de benefícios.

Quarto. A redução de despesas prevista pela reforma de Jair Bolsonaro é no máximo igual à estimada pela reforma de Michel Temer, na versão original, no que diz respeito ao RGPS.

A economia da reforma Bolsonaro está inflada pela economia devida ao fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo. No caso Temer, a economia seria de uns R$ 802 bilhões em dez anos.

No caso Bolsonaro, sem levar em conta a limitação do abono, uns R$ 795 bilhões.

Quinto. De qualquer modo, lei complementar detalharia vários aspectos da reforma. Os valores de economia e benefícios podem mudar.

Sexto. Entre parlamentares e governadores, em especial do Nordeste e Norte, a reforma Bolsonaro está apanhando nos mesmos lugares em que reforma Temer foi golpeada: na redução dos benefícios para idosos miseráveis e do valor das pensões por morte.

Se o clima político não mudar muito, a reforma Bolsonaro vai ser lipoaspirada do mesmo jeito que a de Temer, levando um talho de mais de 20% na economia prevista.

Sétimo. O piso do benefício para idosos miseráveis, hoje um salário mínimo, passaria a ser de R$ 400.

A pensão por morte passa a ser de 50% do valor da aposentadoria de quem morreu, mais 10% por dependente. Essas novas normas redundam em economia de mais de duas centenas de bilhões na reforma. Vão levar chumbo grosso no Congresso Nacional.

Oitavo. A reforma é um avanço na equiparação das aposentadorias de servidores às dos demais trabalhadores. Mesmo servidores que entraram no serviço público antes de 2003, protegidos por outras reformas, vão perder. A idade mínima de aposentadoria dos professores do ensino básico (até o ensino médio) vai subir bem.

Nono. A reforma Bolsonaro federaliza as aposentadorias de policiais militares e bombeiros militares, que saem da competência dos estados e passam a ser assunto de competência da União, do governo federal.

Décimo. Lá no meio da reforma, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) perde 30% da receita anual que recebia do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador, bancado por contribuições do PIS/Pasep). São uns R$ 6 bilhões por ano.

Bruno Boghossian: Pagamento a idosos pobres pode contaminar proposta de Bolsonaro

Apesar de rigor com ricos e servidores, governo corre o risco de repetir erro de Temer

Michel Temer ainda não era um presidente moribundo quando apresentou sua reforma da Previdência, no fim de 2016. Encenando um clássico do teatro político, o Planalto incluiu algumas malvadezas no texto, só para ter o que ceder na hora de negociar com o Congresso. O governo apanhou por quatro meses, até que decidiu recuar. Já era tarde.

As propostas de Temer que endureciam a concessão de benefícios a idosos pobres e dificultavam a aposentadoria de trabalhadores rurais contaminaram o projeto. Embora o presidente tenha aceitado flexibilizar o texto, a primeira impressão ficou. Poucos deputados toparam mudar de lado para apoiar o presidente.

Jair Bolsonaro corre o risco de repetir erros do passado. Incluída na nova reforma, a ideia de pagar menos de meio salário mínimo a idosos miseráveis antes que eles completem 70 anos é o suficiente para carimbar o projeto como uma crueldade com famílias de baixa renda.

Ainda que a proposta atual introduza normas austeras para os mais ricos e para funcionários públicos, os pontos que afetam agricultores e pessoas que não têm como se sustentar podem interditar o caminho.

A ameaça política da reforma da Previdência envolve um elemento trivial: o voto. Deputados e senadores retornarão a seus estados no fim de semana e precisarão dar explicações a suas bases. Muitos serão massacrados por eleitores mais pobres, furiosos com o endurecimento de aposentadorias e benefícios sociais.

A pressão será mais intensa no Norte e no Nordeste, que têm 216 das 513 cadeiras da Câmara. Não é preciso ter diploma de Chicago para calcular o peso desses votos nos 308 necessários para aprovar a reforma.

Bolsonaro adotou uma estratégia conhecida. Ofereceu um pacote sabidamente rigoroso para medir a resistência dos parlamentares e, depois, fazer concessões para agradá-los. O governo, no entanto, pode ter escolhido mal os pedaços de gordura que serão cortados. Parte dos políticos ficará encurralada antes que esse processo chegue ao fim.

Clóvis Rossi: Presidente não tem 'foro íntimo'

Função pública não admite esconder-se nele

Ao alegar uma questão de “foro íntimo” para demitir o ministro Gustavo Bebianno, Jair Bolsonaro dá uma demonstração definitiva de que não tem a menor qualificação para exercer função pública.

Foro íntimo não cabe no exercício de funções públicas, quaisquer que sejam e menos ainda na mais elevada, que é a Presidência da República.

Decisões nessa esfera só podem ser tomadas em função do interesse PÚBLICO, que, por definição, é oposto ao foro ÍNTIMO. Inacreditável que tenha que escrever uma coisa tão óbvia, mas no planeta dos Bolsonaros não vigora o sentido comum.

Foro íntimo o presidente poderia invocar para, por exemplo, não convidar Bebianno para almoçar no Palácio, ou por ter mau hálito ou o cabelo desalinhado ou pelo hábito de usar sapatos em vez de chinelos, o que contraria o sentido “íntimo” de elegância do presidente.

Mas, para convidar ou demitir alguém de algum ministério, o único critério que vale é o interesse público. Para demitir, é obrigatório dizer se o defenestrado é corrupto ou incompetente ou as duas coisas ao mesmo tempo e talvez acrescentar mais algum deslize.

Para piorar as coisas, se fosse possível, Bolsonaro constrangeu seu porta-voz, Otávio do Rêgo Barros, a usar em público a indecente explicação de “foro íntimo” para a saída de Bebianno. Um general deveria saber perfeitamente que interesse público prevalece, sempre, sobre qualquer questão de foro íntimo.

O general viu-se perdido, repetindo uma e outra vez a tal muleta do “foro íntimo", sem explicar as causas do afastamento, sem se referir ao imenso laranjal abrigado no PSL, o partido do presidente.

Ao esconder-se atrás do “foro íntimo", o presidente continua devendo explicações sobre as suspeitas de trambiques em que estão envolvidos seu filho Flávio, seu ministro do Turismo e seu ex-ministro Bebianno.

Falar abobrinhas em discurso gravado ou emitir tuítes é mais uma demonstração de que não tem noção do que é o exercício de uma função pública. Pode até atingir, atrás dessas barricadas, o seu público, mas convém prestar atenção ao fato de que os 57,7 milhões que votaram nele são menos do que os 89 milhões que ou votaram no adversário ou votaram em branco ou anularam o voto ou nem sequer compareceram às urnas.

O homem público deve satisfações a todos eles, que não querem saber de seu foro íntimo mas precisam saber que interesse público foi violado para Bebianno ser demitido.

Hélio Schwartsman: PSL e PT, tudo a ver

Além do discurso, os dois partidos chegaram ao poder prometendo revolução

Bolsonaristas e petistas têm muito mais em comum do que imaginam e gostariam. Eles se valem de racionalizações idênticas para tentar afastar o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, que é o sofrimento mental experimentado quando identificamos uma incoerência entre as atitudes que consideramos corretas e a maldita realidade.

Nessas situações, o cérebro faz o que pode para apa ziguar a contradição. Vale fingir que não viu, torcer as definições, buscar argumentos fajutos. Mesmo que o resultado seja logicamente inconsistente, nós não desistimos de tentar, já que fazê-lo parece funcionar como uma espécie de anestesia.

Nos últimos dias, fui agraciado com um experimento natural que escancara esse mecanismo. Na sexta-feira, publiquei uma coluna em que destacava a picaretagem do PSL, o partido do presidente, que patrocinou candidaturas de fachada para pôr as mãos em verbas reservadas para a cota de mulheres. Ato contínuo, leitores me escreveram para dizer que eu estava sendo injusto ao falar só do PSL, já que outros partidos se valem do mesmo expediente.

Esses leitores talvez não se tenham dado conta, mas estão recorrendo à mesma racionalização utilizada por petistas quando viram sua sigla do coração envolvida com corrupção e passaram a bradar que os outros partidos também roubam. Pode até ser verdade, mas não acho que apontar para os outros seja uma defesa apta. E, mesmo que fosse, se esse argumento valesse agora para o PSL, teria de valer para o PT, hipótese em que bolsonaristas precisariam parar de fustigar a legenda de Lula.

Uma das principais funções dos jornais numa democracia é manter sob escrutínio permanente as ações dos que estão no poder. Os holofotes agora se voltam para o PSL, como já se voltaram para o MDB, o PT, o PSDB. Outra semelhança incômoda é que o PSL, como o PT, chegou ao topo prometendo uma revolução ética. Desconfie de revoluções.

Nelson de Sá: EUA pressionam, Mourão e a Cruz Vermelha resistem

Segundo NPR, 'organizações de ajuda se recusam a colaborar' porque operação na Venezuela visa 'mudança de regime'

O New York Times de domingo entrevistou o almirante Craig Faller, chefe do Comando Sul dos EUA, em sua visita ao Brasil nesta semana. Segundo o jornal, ele “vem elaborando planos para missões na Venezuela”, uma das quais seria “turboalimentar a entrega de ajuda humanitária”.

Nas palavras de Faller, “há uma gama de opções sobre a mesa”. Ele diz que “há muitos generais na folha de pagamentos ilícitos de Maduro através de narcotráfico e lavagem de dinheiro”. Do Brasil ele foi para a ilha holandesa de Curaçao, próxima da capital venezuelana e outra base para a operação militar de “ajuda humanitária”.

Depois que Faller deixou o país, o vice-presidente Hamilton Mourão deu entrevista à Bloomberg, sob o título “Brasil agora anda com suavidade na Venezuela”.

“É difícil para o Brasil neste momento”, argumentou o general brasileiro, “especialmente devido a problemas orçamentários, desconsiderar a energia que vem” do país vizinho. Mourão “foi adido militar na Venezuela”, registrou a Bloomberg.

Por outro lado, a NPR, rede pública de rádio dos EUA, noticiou que o Comitê Internacional da Cruz Vemelha, a Care “e outras organizações de ajuda se recusam a colaborar com os EUA” na Venezuela, porque a operação foi “planejada para fomentar mudança de regime”.

Artigo na Foreign Policy, de membro da Foundation for Defense of Democracies, que faz lobby contra o Irã em Washington, retoma a pressão contra o suposto “paraíso para terroristas” na Tríplice Fronteira, de Brasil, Argentina e Paraguai. Este último, ameaça abertamente o texto, “precisa patrulhar melhor seu sistema financeiro —ou enfrentar as consequências”.

A retomada da pressão, quase uma década depois, coincide com o lançamento do filme “Triple Frontier” (trailer abaixo), cujo projeto também começou há uma década, programado pela Netflix para 13 de março.

DIDI AVANÇA

A agência Reuters noticia em “exclusiva” que a “gigante Didi”, concorrente chinesa do americano Uber, que já vinha atuando no Brasil como 99, está contratando para lançar seu serviço também no Chile, no Peru e na Colômbia.

HUAWEI REAGE

Na manchete do Financial Times, final de domingo, “Reino Unido diz que Huawei é risco administrável para 5G”. Logo abaixo, “É um golpe no esforço dos EUA de banir a empresa chinesa das redes de telecomunicação dos aliados”.

*Nelson de Sá é jornalista, foi editor da Ilustrada.

Samuel Pessôa: A Previdência em números

Entre 2016 e 2018, despesa, incluindo benefícios assistenciais, foi de 14,4% do PIB

O Congresso Nacional receberá nas próximas semanas a proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro.

Uma correção: na coluna da semana passada, afirmei que o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) urbano foi deficitário de 2002 até hoje. Não é verdade. De 2009 a 2015, foi superavitário. Agradeço ao leitor Ricardo Knudsen por apontar-me a incorreção.

Entre 2016 e 2018 esse déficit, mesmo incluindo na receita as renúncias fiscais, foi de, respectivamente, R$ 107 bilhões, R$ 139 bilhões e R$ 149 bilhões.

Em 2017, o RGPS pagou 30,3 milhões de benefícios, sendo 20,7 milhões para trabalhadores urbanos e 9,5 milhões para trabalhadores rurais. O gasto no ano foi de R$ 435 bilhões para os benefícios do sistema urbano e R$ 120 bilhões do sistema rural, totalizando R$ 555 bilhões. Esse gasto corresponde a 8,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

Os RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) dos servidores civis e militares da União, estados e municípios custaram R$ 333 bilhões ou 5,1% do PIB.

Assim, chega-se a 13,6% do PIB quando somamos os dois sistemas previdenciários. Se adicionarmos os R$ 56 bilhões do BPC (Benefício de Prestação Continuada), de caráter assistencial, resulta

despesa total de 14,4% do PIB.

Se o Regime Geral inclui 30 milhões de pessoas, os Regimes Próprios atenderam, em 2017, 4 milhões de pessoas, sendo 1 milhão na União, 2,3 milhões nos estados e 662 mil nos municípios. Em geral, 30% dos benefícios são pagos para pensionistas.

O leitor pode encontrar essas e outras informações nos links goo.gl/YPxT1m e goo.gl/s47Vj2.

Vale lembrar algumas diretrizes. Primeiro, é importante haver alguma vantagem no critério de concessão do benefício do piso do sistema contributivo, em comparação ao benefício assistencial.

Uma segunda diretriz refere-se à diferenciação de gênero na idade mínima. O argumento é que as mulheres arcam com a maior parte dos custos da criação dos filhos, incluindo a gravidez e todo o período de amamentação, além da educação.

O erro desse argumento é que muitas mulheres não têm filhos e algumas têm mais filhos do que outras, além da maior expectativa de vida aos 65 anos.

Assim, o ideal é que a diferenciação de gênero considere o número efetivo de filhos de cada mulher e, para mulheres que não tiveram filhos, não deveria haver a diferenciação.

Uma possibilidade é reduzir os anos de contribuição requeridos das mulheres de acordo com o número de filhos.

Outra possibilidade, como defendeu o estudioso da educação João Batista Araujo e Oliveira em recente coluna no jornal O Estado de S. Paulo, é aumentar a licença-maternidade.

A terceira diretriz é a atual reforma manter o dispositivo que havia na anterior, de requerer idade mínima ao servidor que ingressou no sistema antes de 2003 para ser elegível ao princípio da integralidade e da paridade.

Finalmente, há o tema da necessidade de a idade mínima ser distinta em diferentes estados da Federação pois a expectativa de vida é menor nos estados mais pobres.

Em sua coluna de quarta feira da semana passada (13), meu colega Alexandre Schwartsman documentou que a expectativa de vida aos 65 anos não é distinta entre os estados.

Além disso, a idade em que as pessoas requerem o benefício é maior nos estados pobres do que nos estados ricos, pois estes concentram a concessão de benefícios por tempo de contribuição, enquanto aqueles, os benefício por idade.

A coluna deste domingo (17) está chatíssima, mas é muito importante que toda a sociedade se engaje neste debate.

Samuel Pessôa é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da consultoria Reliance. É doutor em economia pela USP.

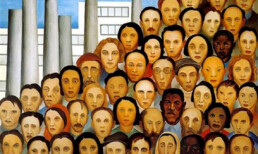

Zander Navarro: Complacência é a marca que define o brasileiro

Sociólogo defende a tese de que a complacência, atitude de subordinação acrítica e frouxidão valorativa, é a marca mais característica dos brasileiros, o que enrijece chances de transformação social.

Neste ensaio submeto argumentos sobre a armadilha histórica que os brasileiros armaram para si mesmos e exponho uma tese geral a respeito de nossos comportamentos sociais.

Enfatize-se que “brasileiros” talvez não seja a categoria adequada para iluminar a identidade nacional, exceto pelos contornos do território. É imprecisa classificação, em função da vastidão do país, de suas gigantescas diferenças regionais e da escandalosa desigualdade socialque sempre mantivemos, além de outras facetas (ou vilanias) típicas de nosso curso histórico. Como brasileiros, nunca fomos um todo, mas sempre múltiplos, sugerindo fragmentação e apenas o embrião de uma sociedade.

Nem sequer o registro de nossas guerras e conflitos principais contribuiu para o adensamento de uma identidade. Guerras totais e dilacerantes são demarcadoras, alicerçando a autonomeação de um povo que se mobiliza para a defesa do território, de uma religião ou das formas culturais ameaçadas. Um de seus resultados é a coesão social, ancorada em valores que fundamentariam uma classificação comum. Apenas a linguagem comum e a delimitação de fronteiras seriam suficientes para a designação de “brasileiros”?

Todos nós, contudo, compartilhamos um ingrediente cultural irremovível, embora variável em suas manifestações concretas. Trata-se de uma entranhada tessitura que une todos os indivíduos, a despeito de diferenças de classe, diversidades regionais, inserção econômica ou outros indicadores que segmentam os grupos sociais.

É o elo que realmente nos aproxima —uma atitude permanente de complacência, a marca comportamental mais distintiva de todos nós. Uma atitude imanente à subjetividade do “ser brasileiro”. Nela encontra-se o farol do cotidiano e o determinante principal que nos permite, como membros da sociedade, atribuir significado às nossas ações.

Esse atributo orientador produz desastroso impacto na estruturação da nação, pois impõe, entre muitas outras, duas marcas profundamente negativas: a superficialidade de tudo o que se faz e, sobretudo, o escancarado desprezo social por qualquer reclamo de rigor e precisão. Afeta até mesmo a nossa noção de tempo e a esperança de futuro, pois tudo que puder ser adiado assim será.

A formulação e as modalidades de complacência, em sua concretude, combinam três grandes processos históricos, os quais, associados e convergentes, materializaram ao longo do tempo uma força cultural impositiva, formal ou tácita. E esse é nosso principal bloqueio para impulsionar voos de transformação mais ousados em direção a uma sociedade melhor, qualquer que seja esta última.

O que é complacência? Significa atitude passiva de subordinação acrítica e frouxidão valorativa dos indivíduos, em contextos variados e em todos os estratos sociais. É qualificação adequada, devido a sua ambiguidade, situando-se entre extremos, um deles negativo, sugerindo indolência, lassidão, preguiça e até adulação, incorporando igualmente o seu significado de tibieza. Sobretudo, demonstrando subserviência.

Complacência, porém, é também uma palavra que encerra outro extremo, benigno e virtuoso, pois pode sugerir comportamentos sociais que demonstrariam suavidade, ampliando a tolerância. Isso explicaria o estereótipo do “povo alegre e cordial”. Por esse ângulo, os brasileiros seriam mais receptivos à diversidade, ao pluralismo e às diferenças sociais.

Entre esses extremos, que variáveis seriam predominantes para determinar a concretude de nossos comportamentos complacentes? Seriam as circunstâncias do cotidiano ou os diferenciados contextos socioeconômicos e espaciais da sociedade brasileira? Ou o “peso da história”, sobretudo a escravidão?

Nas classes sociais mais pobres, a complacência revela um aspecto inesperado. Poderia ser ethos comparado aos grupos sociais mais abonados? Obviamente que não: nos segmentos pauperizados, a complacência concretiza práticas enraizadas ao longo dos tempos, um padrão, sobretudo, derivado da subordinação social e política. Todavia, é preciso explicar: por que os mais pobres submetem-se, cordatos?

Entre os mais ricos, por outro lado, incluindo a maior parte dos segmentos médios da sociedade, são formas de ação e, em especial, de linguagem e de controle social que atendem ao propósito de ocultar a dominação. Estas seriam destinadas a manter as posições de classe (e o padrão de desigualdade existente), assegurando que o exército de pobres “fique onde está”.

Trata-se de um “cul-de-sac” político, pois nem mesmo os agrupamentos partidários autointitulados de “esquerda”, uma vez no poder, se preocuparam em promover mudanças substantivas na estrutura social.

Assoma assim um agudo desafio analítico ainda não enfrentado: como interpretar as inúmeras formas comportamentais tipicamente complacentes entre os brasileiros, revelando seus verdadeiros significados? De modo concreto, não há práticas sociais e suas linguagens que sejam “de todos os brasileiros”. Existem, porém, variantes e manifestações complacentes particulares, conforme classes sociais, regiões, cidades ou campo, provavelmente entre sexos, religiões e outras classificações.

Por isso, talvez movido por esse ambíguo comportamento, consolidou-se a imagem externa de um “povo folgaz e comunicativo” que habitaria um hedonista “paraíso tropical” —Carnaval, futebol, calor humano, mulheres sensuais e sexo à larga.

Seríamos um povo infantilizado, despreocupado quanto ao futuro, sempre voltado ao imediato prazer e às sensações. Ante os desafios vindouros, manteríamos pueril esperança, manifesta na expressão ubíqua de todos os momentos, transferindo para o intangível supranatural a responsabilidade —“se Deus quiser!”.

Essa ambivalência de significados, portanto, ajusta-se à defesa do argumento: nossa marca cultural mais destacada (e estrutural) é aquela enraizada em um forte componente geral de complacência, definindo o rosto mais nítido dos comportamentos sociais. Se aceita esta proposição, tão evidente em si mesma, será preciso responder: entre seus extremos benignos e aqueles mais deformadores, se esta é a esteira que dirige a sociabilidade determinante dos cidadãos, como explicá-la?

Seriam três os processos históricos que devem ser considerados. O primeiro deles se refere à natureza e aos efeitos do catolicismo nas práticas cotidianas dos indivíduos, em sua visão de mundo e em suas subjetividades relacionais no âmbito da família. Ou, mais amplamente, no que diz respeito às posturas de uma classe em relação às outras e às formas de interação humana em geral.

O catolicismo difundido pelos colonizadores desenvolveu mentalidades de subordinação e modos de subserviência entre os brasileiros que, nos tempos modernos, naturalizaram posturas complacentes.

Até porque o catolicismo no Brasil, privilegiando o comunitarismo e o coletivo em detrimento do individualismo, foi cúmplice central dos arranjos políticos que concretizaram os formatos da dominação social, legitimando-os ao longo do tempo.

Sem espaço para as conclusões da sociologia das religiões, recorro à minha história de pesquisador, durante a qual lidei quase diuturnamente com instituições católicas e seus mediadores. Especializado em sociologia rural, trabalhei intensamente como pesquisador de movimentos rurais, sendo conhecida a origem católica dos protestos no campo, nascidos no final da década de 1970, quando entardecia o regime militar. O MST, por exemplo, surgiu de uma pequena reunião de bispos, em Goiânia.

Naqueles anos, com militantes e suas bases sociais quase totalmente católicos (neopentecostais apenas emergiam), a influência desse tipo de catolicismo reforçou as posturas típicas de mediadores religiosos e cidadãos.

Destacam-se quatro características: o anti-intelectualismo, o estímulo à vida comunitária (ou, o que é o mesmo, o anti-individualismo), a exaltação doutrinária da pobreza e da vida simples (aqui nasce a cultura anticapitalista que nos caracteriza) e, como em qualquer religião, rigidez dogmática transformada em autoritária ação institucional. Primeiro no tocante a seus preceitos fundadores, mas, depois, também a ideários partidários, quando setores “progressistas” da Igreja Católica vincularam sua ação ao Partido dos Trabalhadores.

Por isso a pergunta: seriam essas evidências decisivas para esculpir as mentalidades de um povo profundamente católico, acentuando as dimensões de complacência e a subserviente aceitação de uma ordem espantosamente iníqua?

Talvez sejam, mas precisamos concordar: ainda inexiste o abrangente estudo, profundo e rigoroso, que analise criticamente a história da Igreja Católica no Brasil em todos os seus aspectos, revelando a ação da instituição e, sobretudo, suas implicações na formação social brasileira.

O segundo processo histórico a ser mencionado, que também fertiliza esse generalizado comportamento complacente, nos remete às consequências sociais e culturais da vida rural brasileira. Neste ensaio breve, é possível apenas esboçar três dimensões decisivas e consequentes sobre o tema.

Em face da presença temporalmente tão estendida do mundo agrário, a sociedade brasileira, os comportamentos sociais e a maioria dos costumes são ainda caudatários do imaginário rural, pois os processos de urbanização se aceleraram apenas a partir do final dos anos 1950. Se a cidade hoje comanda o rural pela economia, o inverso ainda é forte, pelos vetores culturais.

O primeiro desses processos é a longa trajetória agrária que desenhou gradualmente um espaço social hegemonizado por grandes proprietários, fincando com raízes profundas o mundo do atraso e a subordinação das maiorias ao mando absoluto exercido pelos senhores da terra.

O fato seguinte é aquele que registra que a vida rural quase sempre foi um espaço sem justiça e sem direitos. É recentíssima a chegada a essas regiões de uma parte da estrutura formal das instituições da Justiça. Ante tais contextos, como não se desenvolver uma complacência defensiva, reiterando-se que até duas gerações passadas a maioria da população ainda vivia no campo?

A terceira dimensão intrínseca à história rural tem sido a radical transformação produtiva observada nos polos dinâmicos da agropecuária, surgindo um setor econômico na iminência de se transformar no mais importante produtor de alimentos do mundo, acumulando, cada vez mais, impressionantes montantes de riqueza.

Assim, uma silenciosa mudança vai alterando profundamente o interior, gerando empregos, oferecendo receitas a pequenas prefeituras, multiplicando o setor de serviços e modernizando a vida econômica e social de inúmeras cidades. São situações que transformam a antiga vida parasitária e seu correspondente primitivismo social. Se o capitalismo é seletivo, instável e concentrador, carrega, entretanto, outra face dentro de si, quando exige segurança jurídica e um conjunto de regras impessoais.

Ante essas dimensões, ainda somos uma sociedade que mantém em suas entranhas “muletas do passado”, transplantadas para a vida das cidades. O mesmo espaço social e econômico, contudo, pode anunciar as sementes da mudança. O crescimento da economia agropecuária tem sido prenúncio de uma sociedade em que a complacência social não terá lugar, porque frearia a resiliência desse padrão de expansão econômica.

Finalmente, o terceiro grande processo histórico que carimba como ferro quente os comportamentos sociais é o de maior consequência e escopo e, por isso mesmo, aquele de extrema dificuldade analítica. Será aqui apenas anunciado, na expectativa de poder ser esmiuçado por estudiosos mais capazes.

Trata-se da oposição formada em nossa história em torno das formas de poder e sua correspondente espacialidade (ou territorialidade), gerando uma disputa de um polo estatal, o poder político —que depois se tornou também um eixo de poder cultural— contra um polo econômico, geograficamente à parte, estimulando entre ambos uma rivalidade pela hegemonia da nação.

A batalha é quase sempre “vencida” pelo primeiro, por controlar o Estado —e, em consequência, as regras do jogo, inclusive a distribuição da riqueza. Em termos diretos: a oposição entre o aparato estatal e o poder político (associado à dominação cultural) e o espaço dominante da economia. Essa polaridade, em quase toda a história pós-independência, significou uma oposição entre o Rio de Janeiro, como locus do Estado, da política e da produção cultural, e a economia de São Paulo.

A antinomia firmou-se apenas a partir da segunda metade do século 19, com a expansão da cafeicultura. Durante cerca de um século (1870 a 1980), tornou-se crescentemente aguda, gerando conflitos, crises políticas e perturbações diversas. Com o nascimento de Brasília e a expansão econômica verificada na década de 1970, contudo, é que esse contexto dicotômico começou a mudar, configurando-se multipolar com o aparecimento de novas regiões econômicas.

Seria caricatural insistir que tenha existido durante a maior parte de nossa história uma rivalidade simplória do poder estatal concentrado no Rio contra o poder econômico que passou a fixar-se em São Paulo.

Trata-se, sim, de insistir que nosso desenvolvimento social observou a hegemonização da política através da captura do Estado (e seu poder normativo, suas legislações, mas também os empregos públicos) naquela antiga capital, criando formas comportamentais mais soltas, descomprometidas e complacentes, pois não apenas não seguiam imperativos econômicos como também porque aqueles vinculados ao Estado garantiam sua subsistência, poder e meios de reprodução social.

Em um teorema simplificado: uma vez garantidos os recursos recolhidos dos impostos, uma larga população direta ou indiretamente articulada ao Estado pode desenvolver uma visão complacente sobre a vida em geral, perspectiva reforçada pela hegemonia cultural e por uma visão de mundo (e seus respectivos comportamentos sociais) difundida pela via de uma percolação cultural para o restante da sociedade.

Lembrando, como mera hipótese de trabalho, que essa hegemonia do Rio se construiu através das formas mais populares (música, por exemplo), enquanto os esforços culturais paulistas (ou paulistanos) se concentraram em iniciativas de menor alcance social (ciência e universidade).

Se esta distinção realmente existiu, os impactos no restante da sociedade brasileira estariam explicados a partir do comando cultural, cujo vértice foi o Rio. Já os desafiadores processos da esfera econômica aglutinaram-se em São Paulo, desenvolvendo novas racionalidades comportamentais, em função da competição, da concorrência intercapitalista e da mercantilização da vida.

A complacência social que nos domina, por esta razão, foi promovida e concretizada, sobretudo, no polo político-estatal e cultural, daí se espalhando pelo restante do Brasil.

Há ainda um processo sociopolítico a ser citado aqui apenas de passagem, não obstante sua importância. A existência do polo estatal em combinação com a dominação cultural também agregou, sobretudo a partir dos anos 1950, a pressão política do campo da esquerda.

A presença desse campo político (socialista, reformista ou de outros matizes), concentrada inicialmente no Rio, reforçou uma visão geral do Estado provedor, autossuficiente e capaz de a todos sustentar por algum mecanismo mágico —aos poucos desenvolvendo uma perspectiva política que não passa de autoengano.

A expansão de um novo campo de esquerda em São Paulo, em torno do PT, parece ter sido substantivamente distinta, pois menos ideológica do que a anterior. O ideário de esquerda agregou um ingrediente que tem permanecido no imaginário político da maioria da população: “O Estado tudo pode!”. É visão romântica, acrítica e despolitizada (além de desinformada), que ainda orienta os comportamentos sociais, surgindo com mais força em processos eleitorais, tendo fundamentado, por exemplo, as promessas da Constituição de 1988.

Somos assim porque somos todos complacentes —em relação a nós mesmos, aos demais e no tocante à configuração da sociedade, seu funcionamento e suas instituições. Sendo uma complacência mais negativa que positiva, entre os extremos já referidos, aceitamos práticas sociais que seriam inimagináveis, até absurdas, em outras sociedades.

Mansos e, no geral, pacíficos, tudo aceitamos em nosso inacreditável conformismo, remoendo, quase em silêncio, o rol de tragédias que nos atormenta. A vida social brasileira, em consequência, tornou-se frouxa, porosa e desfigurada, sem contornos de maior rigidez normativa, permitindo a aceitação envergonhada da impunidade generalizada, em todos os escaninhos da sociedade.

A população se conforma e fecha os olhos às atitudes não razoáveis, sob qualquer parâmetro de racionalidade mínima, não reagindo a praticamente nada. Não debatemos os fatos como são na realidade, mas sim como desejamos que fossem, uma vez que nem sequer problematizamos a dominante mentalidade mágica e os persistentes autoenganos que nos orientam, desconhecendo o que possa ser o pensamento crítico.

Rechaçamos a diversidade de opiniões e mantemos uma postura próxima a comportamentos sectários. Falamos em democracia sem conhecermos o roteiro político do “ideal democrático”. Fingimos todo o tempo, seja em relação à trágica desigualdade social sob a qual sempre vivemos, seja em face dos pequenos, mas reveladores, eventos do cotidiano.

Sempre falamos em direitos, mas a palavra dever não existe no dicionário dos brasileiros. E nem a palavra compaixão —e, por isso, não há nenhuma forma substantiva de solidariedade social entre os cidadãos.

Somos assim porque uma proporção dos brasileiros, ecoando os processos históricos, é cínica, profundamente cínica, incluindo os segmentos sociais burgueses, mas também —o que é crucial para manter estável e intacta a ordem social existente— quase toda a classe média.

E somos assim porque a vasta maioria (os cidadãos restantes, a classe média baixa e a multidão mais pobre) é infantilizada e incapaz de perceber seu papel descartável no jogo de poder e dominação estabelecido, não só em seus fundamentos econômicos mas também culturalmente, nos cinco séculos de história, aceitando de modo complacente a sujeição que lhe foi imposta.

Uma encenação permanente enrijece as chances políticas de transformação social. Por isso está distante a “boa sociedade” a que aspiramos, pois os brasileiros agem, sobretudo, contra si mesmos.

*Zander Navarro, Sociólogo e pesquisador em ciências sociais, é coautor de "Novo Mundo Rural" (ed. Unesp), com Xico Graziano, e um dos organizadores do livro "Brazil: Agricultural Development in the New Century. The Rise of a Global Agro-Food Power", a ser publicado pela editora Routledge em 2019. A versão completa do artigo nesta página encontra-se no livro "Brasil, Brasileiros: Por que Somos Assim?" (Verbena Editora).

Bruno Boghossian: Marketing da matança deixa país sem rumo no combate ao crime

Cultura de execuções extrajudiciais vira política de segurança, mas não resolve violência

Ao entrar para a política, o ex-juiz Wilson Witzel (PSC) deve ter perdido o hábito de ler os autos antes de dar uma sentença. O governador se antecipou às investigações e declarou que a operação policial que matou 13 pessoas em favelas do Rio, há nove dias, foi “uma ação legítima para combater narcoterroristas”.

Os parentes dos mortos admitem que eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Dizem, porém, que eles haviam se rendido e foram executados. Nove deles foram mortos juntos, dentro de uma casa. A polícia afirma que não houve ilegalidade, mas prometeu investigar o episódio. Witzel não quis nem fazer o teatro.

O governador só está interessado no marketing do sangue. Comemorou uma operação que não fez nem cócegas nas grandes facções e tentou explorar o caso para fazer propaganda do suposto “rigor” com que pretende agir contra o crime.

Se Witzel acha que essa é a saída para resolver o caos da violência pública e combater o domínio territorial dos traficantes, o Rio está lascado.

O palavrório do governador chancela uma cultura de execuções extrajudiciais até em situações em que não há confronto armado. O pacote de Sergio Moro, que amplia as hipóteses em que policiais podem atirar sem sofrer punição, é um incentivo adicional ao justiçamento.

No ano passado, o governador Camilo Santana (PT) desviou o olhar dos 14 mortos num tiroteio entre policiais e assaltantes de banco nointerior do Ceará. “O fato é que eles estavam preparados para assaltar dois bancos e não conseguiram assaltar nenhum”, celebrou.

Acontece que seis pessoas eram reféns que haviam sido levados pelos oito bandidos. No início, Santana duvidou: “É estranho um refém de madrugada em um banco”. O governador levou três dias para pedir desculpas às famílias das vítimas.

Quem vê coloração partidária nas declarações de Witzel e Santana não percebe que a matança virou método de governo. Nenhum dos dois parece saber para onde está levando a segurança de seus estados.

Luciano Huck: Inaceitável

Nenhum país avança com tanta gente em favelas

Não consigo pensar em nenhum país que seja realmente admirado e tido como referência em qualquer área do desenvolvimento humano que ainda tenha parte significativa de sua população vivendo em favelas.

Mas o que se vê por aqui não é aceitável. Enquanto a humanidade se vê a caminho de extrair minério no espaço, de se deslocar em carros autônomos, de interagir com inteligência artificial, vivendo sua quarta revolução industrial, por aqui não vemos nenhum sinal, rumo ou projeto para solucionar esse que é um dos mais evidentes e escancarados retratos da injustiça social do nosso país.

A materialização do abismo social que nos divide é capaz de colocar no mesmo CEP a miséria e o luxo em cidades partidas como o Rio de Janeiro, consegue proezas como fazer a expectativa de vida oscilar mais de uma década nas poucas quadras que separam o Arpoador do Pavão Pavãozinho.

Por mais pujantes que sejam a cultura produzida nas comunidades, o intenso comércio, a vida colorida e sorridente, os bailes, a energia empreendedora, os costumes que transbordam do morro para o asfalto, definitivamente não é justo.

Não podemos aceitar que nenhum brasileiro ainda viva em condições tão adversas; das escadas intermináveis enfrentadas todos os dias por senhoras carregadas de sacolas aos valões, passando pelas paredes que emendam com paredes, vielas sinuosas, esgoto a céu aberto, balas perdidas, ausência do Estado e todas as mazelas que a total falta de planejamento urbano e uma ocupação caótica podem trazer.

E, por favor, que ninguém apareça com a velha “solução mágica”: a ideia de gastar bilhões do erário com construções de qualidade e arquitetura questionáveis, a quilômetros de distância dos centros urbanos, cercadas por nada e serviço nenhum, e muitas vezes nem sequer atendidas pelo transporte coletivo.

Muito pelo contrário.

Temos que nos organizar, dialogar, trocar ideias, tabular iniciativas, curar as melhores soluções mundo afora; Colômbia, Chile, Cingapura para citar alguns. Não é possível que seja um problema sem solução. Não dá para conviver com a ideia de que atravessaremos mais um século achando que as favelas fazem parte da paisagem e ignorando a (falta de) qualidade de vida de quem as habita.

Como membros da sociedade civil podemos contribuir com a geração de ideias e propor soluções, mas a transformação exponencial só será possível com políticas públicas e programas de governo modernos e disruptivos. Se não for assim, tudo será paliativo.

Gosto das provocações do arquiteto e urbanista Washington Fajardo: onde mora o pobre? Como vivem ele e sua família? Onde morarão seus filhos?

Se isso me for perguntado, com alguma facilidade consigo elaborar respostas pertinentes para as duas primeiras interrogações.

Não nasci nem vivi em favelas. Mas nos últimos 20 anos me relaciono de maneira bastante próxima com muitas comunidades, principalmente do Rio de Janeiro, cidade onde escolhi viver desde a virada do século.

Para qualquer um que viva o dia a dia da cidade, o morro e o asfalto se confundem no Rio. Mas tive a sorte de ter um trabalho que me levou um pouco mais fundo nessa relação entre as duas faces da cidade. E, felizmente, segue levando a histórias emolduradas por diversas comunidades no Rio e no Brasil.

Desde que pisei pela primeira vez nesses recortes da cidade, guiado nos primeiros passos por meu amigo José Junior, fundador e líder do Afroreggae, que o vai e vem, morro acima morro abaixo, nunca mais saiu da minha vida e das minhas áreas de interesse.

A mesma curiosidade que me levou ao Afroreggae me levou à Cufa, ao Gerando Falcões, à Voz da Comunidade, aos Caçadores de Bons Exemplos, à Casa Amarela, entre tantas outras iniciativas heroicas que tentam trazer alguma dignidade aos morros e periferias.

Mas conhecer e viver um pouco mais de perto o dia a dia das comunidades não foi suficiente para me capacitar a responder a pergunta seguinte: onde morarão seus filhos? Eis a questão...

Aceitar a perpetuação da injustiça é, para dizer pouco, irresponsável e cruel. Estamos cientes de que o país precisa de reformas estruturais e de que o Estado precisa de uma reforma completa.

Mas isso não pode produzir uma cortina de fumaça para nossos problemas sociais.

Como um cidadão que se esforça para deixar a zona de conforto, a mistura de tudo isso me mobiliza mais e mais a dar alguma contribuição real e concreta na busca de soluções possíveis e viáveis para esse nó social.

O Movimento Agora, do qual faço parte, vem articulando neste sentido, cruzando e tabulando o que existe de melhor no universo acadêmico, na ciência, no urbanismo e em políticas públicas que se mostraram eficazes mundo a fora.

O Brasil do futuro, que nunca chegou, passa por repensar nossas cidades. E repensar nossas cidades passa por saber empregar nossos melhores recursos para encontrar soluções possíveis para as favelas.

Demétrio Magnoli: Esferas de influência

A nova/velha lógica das grandes potências paira sobre a Ucrânia e a Venezuela

Trump não tem problemas com regimes autoritários. Ele admira o russo Putin, o turco Erdogan e o saudita Bin Salman. Uma exceção notória é Nicolás Maduro, um personagem que o faz falar sobre direitos humanos. Ninguém, porém, deve se iludir: do ponto de vista do presidente americano, a Venezuela é sobre esferas de influência.

O conceito de esferas de influência aproxima Trump de Putin. O líder russo devota um desprezo absoluto pela noção de soberania popular. Na Ucrânia, quando o povo se levantou contra o regime pró-russo de Viktor Yanukovych, em 2014, o Kremlin interpretou a revolução como ingerência estrangeira num país aliado: uma conspiração ocidental antirrussa. Trump nunca discordou da avaliação, tanto que se recusou a condenar a anexação da Crimeia e a guerra separatista patrocinada por Putin no leste ucraniano.

Sob as lentes de Trump, Maduro deve cair não porque seu regime viole sistematicamente os direitos humanos ou porque tenha conduzido a Venezuela a uma catástrofe humanitária sem precedentes. A substituição do regime, aos olhos da Casa Branca, é um imperativo ditado pela meta de restauração da hegemonia dos EUA na sua esfera tradicional de influência.

A política externa trumpiana organiza-se ao redor desse conceito antigo, que está sendo reativado por Washington e Moscou. No teatro do Oriente Médio, os EUA traçam uma linha no chão, dividindo áreas de influência com a Rússia. A aliança americana com Israel e a Arábia Saudita destina-se a contrabalançar a aliança russa com o Irã e a Síria. A anunciada retirada das forças americanas da Síria tem a finalidade de concluir a partilha geopolítica, que inclui a aceitação de uma "faixa de segurança" para a Turquia mesmo às custas do abandono dos curdos à sua própria sorte.

A nova/velha lógica geopolítica das grandes potências paira sobre a Ucrânia e a Venezuela. Inicialmente, Putin estabeleceu o objetivo de impedir a estabilização do governo pró-europeu ucraniano, utilizando para isso o instrumento da rebelião separatista no leste do país. Certo de que os EUA de Trump não se engajarão na proteção da Ucrânia, Putin revela-se determinado a dar um passo adiante. Desde o bloqueio dos portos do mar de Azov, em novembro, Moscou parece jogar suas fichas na hipótese do colapso do governo ucraniano.

A crise venezuelana tem potencial para acelerar o projeto de Putin de restauração da influência russa sobre a Ucrânia. Essa é a chave para interpretar os movimentos russos na batalha pela Venezuela.

A Venezuela não é a Síria. O regime de Bashar Assad tinha uma sólida base social, fincada nos alauitas e nos cristãos, que temiam a tomada do poder pelos sunitas. Já Maduro não dispõe da lealdade incondicional de nenhum setor da população. Além disso, Assad contava com a paliçada protetora do Irã, uma potência regional relevante, enquanto o chavismo tardio já não dispõe dos apoios do Brasil e da Argentina. Putin sabe que o regime de Maduro não sobreviverá, mas aposta no prolongamento do impasse, a fim de extrair o máximo possível de concessões dos EUA.

O apoio dos bancos russos a Maduro confere algum fôlego ao regime cercado pelas sanções americanas. O alento diplomático do Kremlin mantém, por enquanto, a fidelidade do alto comando militar venezuelano a um regime em ruínas. Trump comprometeu-se irreversivelmente com a derrubada do regime chavista. Washington já não pode voltar atrás sem se desmoralizar por completo —e, ao mesmo tempo, quer evitar o profundo desgaste de uma intervenção militar. Dessa disjuntiva, emanam as oportunidades de Putin. No limite, a Rússia conseguiria o prêmio máximo: a queda do governo ucraniano, em troca da cabeça de Maduro.

Um intercâmbio desse tipo não faria sentido para Obama, que não se movia no tabuleiro das esferas de influência. Mas ajusta-se à visão de mundo de Trump.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.