Pedro Doria: O Facebook interferiu nos debates da eleição brasileira

Como a empresa não informou quem estava entre as páginas que decidiu banir, não temos como saber se tem razão e agiu corretamente

Na terça-feira, o Facebook reuniu em seu escritório paulistano um grupo de jornalistas para que a diretora global de política, Katie Harbath, explicasse os planos da rede para as eleições brasileiras. Nada foi comentado a respeito da bomba que a empresa soltaria no dia seguinte: a remoção de 196 páginas e 87 perfis que, de acordo com o comunicado oficial, “faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com contas falsas”. Ao longo das horas seguintes, o Movimento Brasil Livre anunciou que muitas das páginas eram suas.

De acordo com o Facebook, oficialmente, o expurgo não tem nada a ver com notícias falsas. O grupo de páginas e perfis violavam as regras de autenticidade que estão no contrato do site. Ou seja, usavam contas falsas para ajudar na viralização de certas mensagens. Uma pessoa não pode ter mais de uma conta no Facebook, permitir que outros usem a sua, ou agir em conjunto para promover aquilo que foi criado por contas falsas. Segundo o MBL, suas páginas excluídas tinham meio milhão de seguidores. Para o Facebook, era uma máquina que “escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação”.

Ou seja: a empresa afirma que o grupo se reuniu para fraudar o debate público. Parecer mais representativo do que de fato era.

Nenhum jornalista tem como confirmar se é verdade. Em março, quando baniu a página do grupo neofascista Britain First e o perfil de dois de seus líderes, ambos por violarem as regras sobre discurso de ódio, a rede deixou claro quem estava sendo cortado. Assim como, para qualquer pessoa razoável, perceber o discurso de ódio era trivial. Desta vez, ela não informou quem foi banido. E não temos como verificar se as razões procedem.

Só nos resta confiar na palavra do Facebook.

O Facebook é uma empresa privada, e o contrato de uso tem regras claras. Se as violaram, expuseram-se a uma punição. O problema é que o Facebook é também a praça pública. É o ambiente — no Brasil e em boa parte do mundo — onde mais pessoas se reúnem para debater política. Por isto, muitos atores trabalham a plataforma para manipulá-la e intervir de forma fraudulenta no processo eleitoral. Só que o banimento de um grupo político organizado também exclui um conjunto de ideias do ambiente onde o debate se dá. E isso às vésperas de uma eleição.

A missão que cabe ao Facebook é ingrata. Seu sistema já foi usado — não se sabe com que grau de eficiência — para manipular o voto no Reino Unido e nos Estados Unidos. É um problema real, que tem de ser encarado. E o Facebook está agindo. Esta decisão de expurgo de uma rede que tem por trás perfis falsos faz parte da ação.

Mas talvez o problema seja insolúvel. Porque a praça pública não pode ser privada. As regras da praça pública exigem plena transparência. Não pode, nela, haver julgamentos sumários. Não numa democracia.

E esta é uma discussão que estamos apenas começando a ter. Se um grupo pequeno de empresas — não apenas o Facebook, mas também Twitter e Google — serve de abrigo ou caminho para um bom naco das conversas sobre política, sobre os rumos de nações, temos perante nós um problema novo na história das democracias.

É razoável partir do princípio que o Facebook tem as melhores intenções, que pôs gente muito inteligente e tecnicamente capaz debruçada sobre a decisão. Não resolve o dilema entre público e privado. Esta semana, uma empresa privada interferiu no debate eleitoral brasileiro. E não temos como saber se ela tem razão.

*Pedro Dória é jornalista.

O Globo: Entenda as diretrizes do Facebook para combater notícias e perfis falsos

Rede social tem intensificado medidas para coibir comportamentos que firam sua 'política de autenticidade'

Por Daniel Salgado, de O Globo

RIO — A rede social com mais usuários no mundo, o Facebook tem sido criticado em diversos países pela proliferação de fake news e perfis falsos em sua plataforma. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gigante da tecnologia responde nas investigações sobre uma possível intervenção da Rússia nas eleições presidenciais por meio da da internet. No Brasil, a discussão gira principalmente em torno do alcance das notícias falsas compartilhadas na rede durante o período eleitoral, o que levou a empresa a tomar uma série de medidas preventivas.

Entre elas está a derrubada, nesta quarta-feira, de 196 páginas e 87 contas com base no código de autenticidade da rede, por que "escondiam das pessoas a natureza e origem de seu conteúdo" e tinham o propósito de gerar "divisão e espalhar desinformação". Entre as páginas, estão a Jornalivre, O Diário Nacional e Brasil 200, esta última de um movimento idealizado pelo empresário e político Flavio Rocha.

Ainda segundo a agência de notícias Reuters, parte dessas páginas e perfis seriam associada ao Movimento Brasil Livre (MBL), que divulgou uma nota em que considerou a ação "censura" e argumentou que parte dos perfis derrubados eram legítimos.

A reação à decisão do Facebook demonstra uma falta de claridade dos julgamentos e medidas tomadas pela rede para combater o conteúdo falso entre seus usuários. Por isso, explicamos quais são os critérios do Facebook para retirada do ar desses conteúdos:

O Facebook proíbe o compartilhamento de notícias falsas entre seus usuários?

Não exatamente. A rede instituiu uma série de ações para coibir e limitar o compartilhamento desse conteúdo, mas não impede que ele circule. Como explica Pablo Ortellado, professor e pesquisador do Monitor do Debate Público no Meio Digital da USP:

— A política do Facebook não derruba página por fazer notícias falsas, até porque uma empresa privada não deve ficar arbitrando no que é ou não verdadeiro. Ela tem, porém, tomado algumas ações — disse o pesquisador.

Essas ações são a parceria com agência de checagem, como as agências Lupa e Aos Fatos, que avaliam a veracidade de uma notícia. Se ela for comprovadamente falsa, a rede reduz o alcance que seus compartilhamentos terão. A segunda atitude é a de derrubar páginas que são operadas por perfis falsos, o caso desta quarta-feira. Ou seja, as que ferem as "diretrizes de autenticidade" da rede.

Quais são as "diretrizes de autenticidade" do Facebook?

De acordo com o site da própria rede, os usuários não devem se envolver em "comportamento não autêntico". Ações desse tipo incluem "criar, gerenciar ou perpetuar contas falsas, contas com nomes falsos".

Também estão inclusas páginas que trabalhem em conjunto para "enganar as pessoas sobre origem do conteúdo" compartilhado ou que enganam o usuário sobre o destino dos links que divulgam. Outras ações que quebram as diretrizes da rede são as de "enganar as pessoas na tentativa de incentivar compartilhamentos, curtidas ou cliques" ou "ocultar ou permitir a violação de outras políticas de acordo com os Padrões da Comunidade" do Facebook.

O que levaria um "perfil real" a ser banido?

Em sua nota, o MBL argumenta que parte dos perfis derrubados na ação da rede social eram de pessoas reais, com nomes verdadeiros, endereços e telefones, o que não estaria previsto nas diretrizes.

Na verdade, mesmo perfis "reais" podem ser derrubados pela rede, contanto que participem de "comportamento não autênticos coordenados, ou seja, em que múltiplas contas trabalham em conjunto" com a finalidadede ferir as regras expostas anteriormente.

Por exemplo, se uma página ou perfil compartilha consistentemente e em grande volume material falso, ele pode ser identificado como spam ou parte de uma rede de desinformação. Nesse caso, mesmo que se trate de uma conta "real", ela poderá ser punida.

De que maneira a rede identifica essas páginas operadas por perfis falsos?

A medida tomada pelo Facebook nesta quarta-feira é uma de suas maiores no Brasil até o momento. Com o argumento de coibir a "desinformação", a rede retirou quase trezentas páginas e perfis de circulação, alguns com alcance de até meio milhão de curtidas.

— Uma ação desse tamanho não existia antes e é surpreendente. Não se sabia dessa movimentação. Nós só tinhamos conhecimento de cerca de 20 delas. Ao que tudo indica, se tratou de uma ação coordenada do Facebook para cortar essas páginas, que muito provavelmente estavam sendo criadas para as eleições — explica Ortellado.

De acordo com o próprio Facebook, a análise dessas páginas é feita através de vários frontes. O primeiro é com base nas denúncias feitas pelos próprios usuários. Além disso, há cerca de 15 mil funcionários trabalhando na revisão de conteúdo na rede no mundo.

Por último, há também o uso de tecnologias de inteligência artificial e machine learning (que é o treinamento de robôs para identificação de padrões) que ajudam na identificação de criação de conteúdo fora dos padrões.

El País: Facebook confirma que rastreia até os movimentos do seu mouse

Empresa de Mark Zuckerberg usa técnicas que permitem acompanhar os movimentos do cursor na tela do seu computador

Em um documento enviado ao Senado dos Estados Unidos, o Facebook responde ponto por ponto às perguntas feitas pelos parlamentares. São 228 páginas em que a empresa expõe a maneira como age em relação aos dados dos seus usuários. Um dos aspectos mais polêmicos é o da coleta de informações.

Aqui a empresa de Mark Zuckerberg lista em vários trechos do documento como reúne dados concretos sobre os dispositivos do usuário e que uso faz dessas informações. No computador, um dos parâmetros mais chamativos que o Facebook monitora são os movimentos do mouse. Tradicionalmente, esse tipo de rastreamento, conhecido como mouse tracking, serve para indicar como os usuários se comportam dentro de uma plataforma de software, reunindo dados que permitam melhorar a interface.

No computador, o Facebook controla os movimentos do cursor do mouse e também se uma janela está aberta em primeiro ou segundo plano. A companhia acrescenta entre parênteses que esse tipo de informação “pode ajudar a distinguir humanos de robôs”. Também observa que toda a informação colhida de um usuário através dos múltiplos dispositivos que ele usa, como computadores, smartphones e TVs conectadas, é cruzada para “ajudar a proporcionar a mesma experiência personalizada onde quer que as pessoas usem o Facebook”.

O documento não esclarece se a rede social se vale dos movimentos do mouse para algo além de distinguir entre humanos e robôs, embora tampouco afirme que o utilize exclusivamente para essa finalidade. No passado, o Facebook foi acusado de testar métodos que usavam o mouse tracking para determinar não só em quais anúncios o usuário clica como também em quais pontos da tela ele se detém, e durante quanto tempo.

Informações desse tipo são relevantes porque o lugar onde o cursor se detém muitas vezes coincide com o ponto no qual focamos nossa atenção, segundo os especialistas em mouse tracking.

Dados sobre bateria, armazenamento e operadora

No memorando enviado ao Senado dos EUA – e que a revista Business Insider foi o primeiro veículo de comunicação a examinar –, o Facebook também enumera a informação que reúne sobre os atributos do aparelho que usuário utiliza. Isso inclui o sistema operacional, as versões de hardware e software, o nível de bateria e a capacidade de armazenamento disponível. Do mesmo modo, sabe qual navegador e os tipos e nomes dos aplicativos instalados e de arquivos guardados.

A companhia também tem a capacidade de acessar o sinal Bluetooth e de rastrear informação sobre os pontos de acesso wi-fi próximos, as torres de telecomunicações ou outros dispositivos emissores de sinal, como os beacons.

O nome da operadora de telefonia celular de um usuário e o seu provedor de Internet são outros dados que a rede social conhece. Neste item relativo à conexão, o Facebook também detecta “o número de telefone, o endereço IP, a velocidade de conexão e, em alguns casos, informações a respeito dos dispositivos que estão próximos ou em sua mesma rede, com o que podemos fazer coisas como ajudar a enviar um vídeo do celular para a televisão”.

Informações sobre a localização por GPS, assim como acesso à câmera e à galeria de fotos, são outros dos aspectos, já amplamente conhecidos, que a companhia enumera no documento. Mas ela deixa claro, diante de várias perguntas ao longo do texto, que “não usa o microfone do celular dos usuários ou qualquer outro método para extrair áudio” a fim de influenciar os anúncios que são apresentados ou para determinar o que aparece no feed de notícias do usuário.

El País: Grupos direitistas difundem ‘fake news’ para criticar combate do Facebook às ‘fake news’

MBL e ativistas de extrema-direita atacam agências de checagem de informações, divulgam perfis pessoais de jornalistas e usam dados falsos para desqualificar iniciativa da rede social

Por Xosé Hermida, do El País

"Tenho muita preocupação, tenho medo de que tudo vai parar", diz em um vídeo difundido no Youtube Renan Santos, um dos fundadores do Movimento do Brasil Livre (MBL). "Se a gente perder essa luta contra a censura, nossa força vai acabar". Grupos da direita, principalmente o MBL, lançaram nos últimos dias uma intensa campanha contra a nova política do Facebook para tentar evitar a divulgação de noticias falsas pela rede social. Segundo esses grupos, a iniciativa do gigante tecnológico para combater as chamadas fake news é um "ataque à liberdade de expressão" e uma tentativa de "censura" instigada pela "extrema esquerda". "Querem estrangular a direita brasileira", lamenta Santos na mesma mensagem.

Em vídeos e postagens publicados na internet, os ativistas tentam desqualificar o trabalho das agências profissionais de checagem de dados escolhidas como parceiras pelo Facebook e até divulgam perfis pessoais dos jornalistas desses veículos para classificá-los como "militantes da esquerda". A ironia é que dirigentes do MBL como o próprio Santos, Kim Kataguiri ou Arthur do Val, mais conhecido pelo apelido de Mamãefalei, e inclusive um deputado federal e um procurador da Justiça do Rio de Janeiro, difundiram dados falsos para criticar o combate aos dados falsos.

Nesta semana, o Facebook lançou no Brasil seu programa de verificação de notícias, em parceria com as plataformas de checagem Aos Fatos e Agência Lupa, as duas formadas por grupos de jornalistas independentes que vendem seus conteúdos a diversos veículos de imprensa. A Lupa está ligada à revista Piauí e tem entre seus clientes fixos o primeiro jornal do país, Folha de S.Paulo. Aos Fatos informa que seu financiamento é através de crowdfunding na internet e das parcerias con outros veículos. O Facebook escolheu as duas porque fazem parte da International Fact-Checking Network (IFCN), rede internacional de checagem de dados

De acordo com a rede social, as duas agências de verificação terão acesso às notícias denunciadas pelos usuários do Facebook para analisar sua veracidade. Se os conteúdos forem classificados como falsos, eles terão sua distribuição reduzida de forma significativa e a plataforma de Mark Zuckerberg também não aceitará melhorar sua difusão através dos chamados impulsionamentos pagos. Isso significa que as informações que forem consideradas fake news não serão retiradas da rede social, mas terão sua visibilidade bastante reduzida. Páginas no Facebook que compartilharem com frequência notícias falsas também serão penalizadas com reduções no seu alcance total e a proibição de publicar anúncios para atrair audiência.

O objetivo da iniciativa, segundo o Facebook, é fornecer um contexto mais amplo às pessoas "para que tomem decisões mais informadas sobre o conteúdo que consomem". A companhia afirma que nos Estados Unidos, onde o mecanismo já está em operação, foi verificada uma redução de 80% de notícias consideradas falsas por agências de checagem parceiras por lá. Segundo a rede social, apenas no primeiro trimestre de 2018 foram retiradas 583 milhões de contas falsas. A nova política do Facebook que será aplicada no Brasil a partir da segunda-feira faz parte de reação da companhia ao escândalo da Cambridge Analytica, a empresa que presumidamente conseguiu através da rede social dados pessoais de 87 milhões de usuários para divulgar conteúdos falsos e apoiar as campanhas do Brexit e de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Após o escândalo, o próprio Zuckerberg declarou: “Faremos tudo para garantir a integridade das eleições no Brasil”

O MBL já sofreu indiretamente a nova política do Facebook há algumas semanas. Em março passado, a companhia derrubou a página Ceticismo Político, ligada a esse movimento, que estava registrada com um perfil fraudulento e que difundiu notícias falsas sobre a vereadora assassinada no Rio de Janeiro Marielle Franco para relacioná-la com a organização criminosa Comando Vermelho. O próprio MBL compartilhou esses conteúdos no seu perfil do Facebook. Semanas mais tarde, a rede social baniu o aplicativo Voxer depois de que uma reportagem do jornal O Globo desvendasse que era usado pelo MBL para replicar conteúdos nas timelines dos usuários como se fossem publicados por eles próprios. O Voxer, contudo, foi criado com incentivo do próprio Facebook, que convidou um dos seus idealizadores para a Conferência Anual de Desenvolvedores da gigante tecnológica.

A rede, porém, após ver-se questionada globalmente sobre seu papel social, incluindo a cultura do ódio que se impregnou em diversos países, tem ajustado rotas de atuação, sobre tudo para entravar o tráfego de conteúdos fraudulentos. No Brasil, após o anúncio da aplicação da nova política de combate às fake news, a reação de alguns dos mais conhecidos grupos e ativistas de direita radical na internet tem sido furiosa. Os principais dirigentes do MBL se envolveram na campanha para denunciar uma conspiração esquerdista com o intuito, como disse Renan Santos, de "estrangular a direita" no Brasil. Segundo Mamãefalei, a origem de tudo está na ideologia esquerdista que, segundo ele, domina no Vale do Silício. "Todo mundo sabe que o algoritmo do Facebook censura a direita", disse Arthur do Val, apesar dos inúmeros indícios de que a rede social foi usada de maneira massiva para, por exemplo, turbinar a campanha de Trump nos EUA, e a própria difusão que o MBL alcançou no Brasil através dessa rede social. O Facebook também tem derrubado sites mais identificados com o público de esquerda, cuja origem do conteúdo não se demonstrou confiável.

Além de atacar a companhia de Zuckerberg, esses grupos iniciaram uma campanha para desqualificar os jornalistas que trabalham nas agências escolhidas como parceiras para a comprovação de fatos. Nos últimos dias foram publicadas fotografias deles e detalhes de seus perfis nas redes sociais. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) publicou uma nota para se solidarizar com os profissionais das agências de verificação e denunciar: "perfis pessoais de colaboradores dos veículos em redes sociais têm sido vasculhados e expostos em montagens, como supostas evidências de que as agências de checagem estariam a serviço de uma ideologia. Em alguns casos, fotos de cônjuges e pessoas próximas aos profissionais também foram disseminadas junto a afirmações falsas e ofensivas".

Muitas das acusações de membros de grupos como o MBL estão embasadas em falsidades. Colocam a Agência Pública, que tem o seu próprio serviço de checagem de dados, como uma das parceiras do Facebook e mesmo difundem também dados de seus jornalistas. Kataguiri, Renan Santos e Mamãefalei asseguram que o principal responsável por decidir sobre os conteúdos falsos seria o jornalista Leonardo Sakamoto, definido por Santos como "um dos grandes cânceres do jornalismo brasileiro". Sakamoto nem é dono da Agência Pública, como afirmam alguns dos ativistas, nem tem ligação com os parceiros escolhidos pelo Facebook. A falsa notícia sobre Sakamoto inclusive foi disseminada pelo procurador do Rio de Janeiro Marcelo Rocha Monteiro na sua conta do Facebook e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em um artigo publicado no passado dia 15, intitulado Censurar as Fake News: a guilhotina esquerdista do século XXI, o filho do líder da extrema-direita reforça que o Facebook escolheu Sakamoto para a verificação de notícias falsas e se pergunta: "seria Zuckerberg mais um discípulo de Lula?".

Nos seus vídeos, os dirigentes do MBL lamentam que a nova política do Facebook pode prejudicar os candidatos da direita na eleição de outubro, dentre eles Jair Bolsonaro, e anunciam uma campanha para que o Congresso brasileiro atue contra a rede social. Segundo Mamãefalei, o objetivo é pressionar para que os parlamentares criem uma CPI sobre a nova política da rede social.

El País: Facebook dirá aos usuários quais sites e aplicativos usam seus dados e lhes permitirá apagar essas informações

A empresa anuncia também que está preparando um serviço de encontros, o Facebook Dating, e uma ferramenta de trabalho em grupo, o Workplace

Por Rosa Jiménez Cano, do El País

"Este ano foi intenso. Não parece que só foram quatro meses. Vamos garantir que ninguém use mal nossa plataforma. Sou otimista. Vamos fazer com que seja usada para fazer o bem.” Assim começou Mark Zuckerbeg sua participação nesta terça-feira na conferência F8, dedicada a abordar o futuro da rede social por ele fundada e dirigida, o Facebook, que está imerso em uma enorme polêmica mundial pelo uso incorreto que fez dos dados de seus usuários.

Minutos antes, a empresa havia anunciado por um comunicado que está construindo um novo controle de privacidade chamado Clear history (“limpar o histórico”) para permitir aos usuários eliminarem a possibilidade de que sites e aplicativos lhes enviem informação com base em seus dados. “Se algo aprendi ao testemunhar no Congresso é que não temos sido suficientemente claros nas respostas a perguntas sobre gestão de dados. Estamos trabalhando para que o controle volte para vocês. E logo haverá mais novidades”, disse o fundador da empresa no palco do centro de convenções de San José (Califórnia). Em seu ano mais difícil, falou cercado de desenvolvedores de aplicativos associados com sua plataforma.

Zuckerberg voltou a apresentar sua versão mais técnica, falando rápido com algumas pausas para risos, buscando a cumplicidade e vestido de modo diferente do habitual: mudou a camiseta cinza por uma azul-marinho de manga comprida.

No comunicado que comenta a nova estratégia, o vice-presidente de Privacidade do Facebook, Erin Egan, explica: “Escutamos comentários constantemente de pessoas que usam o Facebook, que defendem a privacidade e uma maior regulação; todos deveriam ter mais informações e controle sobre os dados que o Facebook recebe de outros sites e aplicativos que usam nossos serviços”. O comunicado chega depois dos abalos que a empresa sofreu nas últimas semanas após o vazamento maciço de dados de pelo menos 87 milhões de usuários do Facebook no escândalo da Cambridge Analytica. O caso obrigou Zuckerberg a comparecer diante do Congresso dos Estados Unidos para dar explicações.

"Hoje anunciamos planos para criar o Clear history. Esta característica permitirá que vocês vejam os sites e aplicativos que lhes enviam informações quando são usados, eliminar esta informação de sua conta e desativar nossa capacidade para armazená-la associada à sua conta no futuro. Os aplicativos e os sites que usam funções como o botão Curtir ou o Facebook Analytic nos enviam informações para melhorar o conteúdo e os anúncios. Também usamos estas informações para melhorar sua experiência no Facebook”, explicou o fundador em um post de sua página (declarações que repetiu na conferência).

O usuário, segundo explicou o Facebook, poderá com o Clear history remover a informação que o identifique para que sites e apps não a associem a sua conta. “Levará alguns meses para criar o Clear history. Trabalharemos com defensores da privacidade, acadêmicos, legisladores e reguladores para obter opiniões sobre nosso enfoque, incluindo a forma como planejamos eliminar a informação de identificação e os casos em que necessitamos de informação por motivos de segurança. Já começamos uma série de mesas redondas em cidades de todo o mundo e escutamos demandas específicas para controles como estes em uma sessão que tivemos em nossa sede há duas semanas. Estamos ansiosos para fazer mais”, acrescentou a empresa.

Um serviço de encontros

No plano mais frívolo, o Facebook mostrou duas novidades. Uma é o Watch Party, para ver vídeos com amigos, momento em que Zuckerberg fez uma brincadeira com seu comparecimento no Congresso em Washington: “Sei que muitos de vocês combinaram de ver e comentar”.

A outra questão é que o Facebook está obcecado com a fuga de usuários, por isso a abertura do Marketplace, para frear os anúncios verticais de segunda mão. Seu novo espaço a conquistar serão os encontros. O Facebook Dating quer competir com o Tinder de uma maneira mais suave e com o toque naif dos ícones. “Queremos que o Facebook seja um espaço para relações com sentido. Em breve chegará a todos”, revelou, embora não tenha esclarecido como serão utilizados os dados dos usuários para que esses encontros sejam relevantes;

Dentro do aplicativo de encontros serão propostos eventos, grupos e temas para começar a conversa de maneira suave. A troca de mensagens privada será separada do restante das conversas com amigos de cada perfil.

Também foi dada atenção a duas de suas aquisições mais importantes: Instagram e WhatsApp. O primeiro terá videochat. O segundo, uma dor de cabeça em muitos aspectos, acaba de ver seu fundador, Jan Koum, dizer adeus. Zuckerberg enfatizou o estado em que chegaram: “Não tinham uma criptografia e possibilidades como agora”. O WhatsApp também terá chamadas de vídeo em grupo.

Zuckerberg quis comprar o Snapchat quando era um serviço emergente. Não houve acordo. Então começou a derrubada adotando seu mecanismo de uso. As Stories, como batizaram a essa duvidosa inspiração, se tornaram a melhor fidelização no Instagram. Zuckerberg afirmou que vão estimular sua adoção em todo seu ecossistema.

A Oculus foi sua última comporá, sua entrada na realidade virtual. Depois de vários testes com celulares da Samsung, por fim lançaram uma versão para todos os públicos, o Oculus Go. Sai por 199 dólares (690 reais) nos Estados Unidos e 219 euros (919 reais) na Europa. Não é necessário usar um smartphone ou computador para entrar em universos paralelos.

Os polêmicos votos a favor e contra estão mais perto de chegar ao Facebook. Chris Cox, um dos diretores mais próximos do fundador, disse que não vão ficar só na Nova Zelândia, onde estão sendo testados.

Trabalhar com o Facebook

A irrupção do Slack, um chat de acompanhamento de tarefas, no mundo do trabalho criou um campo interessante para mais competidores. Desde a Microsoft com uma renovação em seu pacote de aplicativos a propostas minimalistas como o Asana. O Facebook quer somar-se com o Workplace, que começou a ser promovido há dois anos, com pouca aceitação por causa do preço.

Nesta nova tentativa foi criada uma versão grátis e outra paga, com mais opções. Durante a F8 se anunciou a integração com serviços de notícias como Reuters, Bloomberg e Business Insider para compartilhar informações de interesse para os profissionais dentro de seus grupos. O Workplace, cujo preço não foi detalhado, se concentra em três ideias: compartilhar melhor as informações, ficar por dentro das novidades e de mudanças, daí a integração com agências de notícias.

Outro dos pontos em favor é que contam com ferramentas para modular o nível de acesso e quem tem acesso a que tipo de conteúdo. A ambição de Zuckerberg é fazer desta ferramenta um substituto da intranet em lugar de um mero chat.

El País: Facebook, a máquina de fazer dinheiro agora se prepara para se enquadrar à lei

Zuckerberg abraça perspectiva de uma regulação mais dura, como a da União Europeia. Brasil ainda não tem uma lei para proteger melhor a privacidade dos usuários de redes sociais

Por Fernanda Becker, do El País

A necessidade de uma regulação mais rígida sobre dados pessoais está no centro do debate, após o escândalo pelo uso ilegal de informações privadas para campanhas políticas. O próprio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu que a implementação de novas normas será “inevitável” ao falar ante o Congresso dos Estados Unidos. Naquela sabatina, muitos parlamentares citaram como referência a legislação recentemente adotada pela União Europeia, que pode se consolidar como um padrão internacional. Mais rigorosas. as regras exigiriam mudanças nas práticas comerciais da maior redes social do mundo. No Brasil, até que seja aprovada uma nova legislação, os usuários da internet estão gravemente expostos, segundo os especialistas.

Facebook corre contra o tempo para dar fim a algumas das mais polêmicas práticas que estruturam seu modelo comercial. Um dos movimentos mais eloquentes da rede social foi o fim das parcerias com empresas especializadas na comercialização de dados pessoais, entre elas a Serasa Experian, que fornecia o perfil de renda dos brasileiros à plataforma de Zuckerberg. No dia 21 de março, o Facebook fez um anúncio global divulgando suas novas medidas "contra uso abusivo da plataforma". Uma semana depois, com maior discrição, anunciou o fim de chamada categoria de parceiros. Duas semanas mais tarde, em 4 de abril, o Facebook divulgou uma atualização das alterações que estava promovendo, principalmente em seus termos de uso e políticas de dados. Neste mesmo dia, publicou também a estimativa de que a Cambridge Analytica - a empresa que deu origem oo escândalo - teria obtido informações pessoais sobre aproximadamente 87 milhões de perfis. Os dados foram usados nas campanhas para a eleição de Donald Trump nos EUA e para o referendo sobre o Brexit no Reino Unido. A plataforma também anunciou mudanças na forma de autenticação de páginas e anunciantes, além de esforços para tornar seus mecanismos mais transparentes.

Durante a sabatina de Zuckerberg na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na última quarta-feira (11), o deputado Greg Walden apontou que o modelo de negócios do Facebook está lastreado no valor dos dados pessoais de seus usuários. “Eu compreendo que o Facebook não comercializa os dados de seus usuários per se, no sentido tradicional”, afirmou Walden. "Mas também é verdade que os dados de usuários do Facebook são, provavelmente, o bem mais valioso da empresa. Talvez, a única coisa realmente valiosa em todo o Facebook”.

O modelo de negócios do Facebook é baseado na coleta de uma ampla variedade de dados fornecidos de maneira direta ou indireta pelos próprios usuários, sua rede de amigos e até empresas parceiras da rede social. Além dos dados de cadastro que as pessoas oferecem ao criar uma conta, a empresa também coleta outros menos óbvios como informações sobre os aparelhos onde são instalados seus aplicativos, dados específicos de localização (que podem ser deduzidos via GPS, Bluetooth ou WI-FI) e metadados associados a conteúdos partilhados nestas redes, como o lugar onde uma foto foi tirada ou a data de criação de um arquivo enviado via messenger. Além disso o Facebook colhe informações sobre o comportamento dos usuários em sites de parceiros que utilizam os seus serviços, a exemplo de sites que oferecem um botão de “curtir” ou aplicativos que permitem ao usuário fazer login a partir da conta da rede social. E também os dados fornecidos por outras pessoas, inclusive quando terceiros sincronizam ou importam seus contatos para o Facebook.

Trata-se de um modelo de negócios similar ao das data brokers, empresas que coletam, compilam, compram, cruzam e vendem dados pessoais. Essas empresas comercializam informações relacionadas ao comportamento de consumidores, estilo de vida, geolocalização e outras capturadas a partir do rastro digital deixado pelas pessoas cotidianamente em operações ou ações online, como utilizar um bilhete eletrônico para uma viagem de transporte público ou fazer uma compra em uma loja física utilizando cartão de crédito.

O mercado de dados pessoais não é uma novidade e já movimenta um grande volume de recursos em todo o mundo. Em maio do último ano, um relatório da Anistia Internacional revelou que a empresa Exact Data ofertava dados pessoais de 1,8 milhão de muçulmanos por 138.380 dólares (cerca de 430.000 reais), ou seja, aproximadamente 7,5 centavos de dólar por pessoa. O relatório também detalhava que a empresa tinha uma base de dados com cerca de 200 milhões de contatos de pessoas nos Estados Unidos. A Anistia Internacional estima que apenas na Europa existam pelo menos 50 data brokers em operação.

O Facebook não funciona exatamente como essas empresas. A principal diferença é que o Facebook comercializa os dados agrupados e, portanto, sem identificação individual de quem é o dono de tal conjunto de informações, enquanto muitas data brokers acabam fornecendo dados específicos de indivíduos. O modelo de negócio do Facebook, de fato, fornece um serviço de natureza distinta, mais relacionado com distribuição de conteúdos, tendo como foco o microdirecionamento de anúncios, seu principal produto, que permite customizar anúncios para públicos específicos de acordo com informações detalhadas sobre o comportamento e estilo de vida. As informações coletadas pelo Facebook são agrupadas, processadas e utilizadas tanto para garantir o funcionamento da plataforma, a exemplo do algoritmo que seleciona os conteúdos que serão exibidos na timeline de cada usuário, quanto para a venda destes anúncios direcionados.

Este elemento aparentemente ético do modelo também tem seu aspecto rentável: ao vender os dados agrupados, o Facebook intermedeia a relação entre anunciantes e seu público alvo sem jamais entregar essas informações abertamente, o que obriga os anunciantes a estabeleceram uma relação de longo prazo com a plataforma. Ao restringir o acesso de outras empresas aos dados brutos de seus usuários, o Facebook pode revendê-los sistematicamente.

A rede social também intermedeia a comercialização de dados coletados por terceiros por meio das chamadas "categorias de parceiros", que são categorias de microdirecionamento de anúncios baseadas nas informações fornecidas pelos parceiros comerciais da rede social, particularmente data brokers. Essas categorias permitem aos anunciantes refinar o direcionamento de seus conteúdos de acordo com as informações compiladas por empresas como a Serasa Experian, que dizem respeito a variáveis demográficas ou informações sobre o comportamento dos usuários da rede social fora dela, como histórico de compra.

Até o mês de março deste ano, estas "categorias de parceiros" estavam disponíveis para o Brasil e mais seis países: Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Japão, mas no dia 28 de março a matriz global do Facebook anunciou o seu desmonte para "ajudar a ampliar a privacidade das pessoas". O fim destas parcerias comerciais entre o Facebook e outras empresas pode ser interpretado como um desdobramento do escândalo envolvendo a Cambridge Analytica. O Facebook não se posicionou, entretanto, a respeito das eventuais vulnerabilidades que este modelo poderia representar para a privacidade, mas garantiu que as empresas parceiras não tinham acesso aos dados brutos dos usuários da rede social.

Ainda assim, outros tipos de parcerias permanecem disponíveis, como as que servem para auxiliar os clientes do Facebook a fazer campanhas de cadastramento de usuários custumizadas, ou as de marketing, que oferecem serviços para monitorar marcas na plataforma. O Facebook informou em comunicado que esses parceiros só têm acesso a dados públicos, ou seja, que ficam fora posts, fotos ou curtidas privadas.

Pouca proteção no Brasil

Dennys Antonialli, professor da Faculdade de Direito da USP e diretor do InternetLab, centro independente de pesquisa em direito e tecnologia, explica que embora o Marco Civil da Internet estabeleça algumas regras importantes, como a exigência de consentimento para as atividades de coleta e tratamento de dados pessoais, ele não é suficiente para proteger os brasileiros de atividades como as da Cambridge Analytica, por exemplo. “Apesar de a Constituição tutelar o direito à privacidade, ainda não existe, no Brasil, uma lei geral que discipline as atividades de coleta e tratamento de dados, e muito menos um órgão para fiscalizá-las, o que poderia oferecer limites para essas atividades”.

Mais de 100 países já aprovaram legislações nesse sentido. Mas um dos problemas para os Estados atuarem é que muitas vezes as empresas estão sediadas em outros países. Na Europa há uma nova regulamentação que obriga também as empresas que não possuem sede na União Europeia quando os serviços são para usuários desse continente ou para monitorar seu comportamento.

"A comercialização de dados pessoais sem o consentimento dos usuários é um grande desafio. Como impedir que empresas que tenham coletado dados a partir de um teste oferecido no Facebook não acabem repassando esses dados a terceiros se essa empresa não tem nem sede no país?”, questiona Antonialli. Desde 2007, o Brasil discute projetos nesse sentido, mas até o momento, nenhum foi aprovado. “Atualmente, o PL 5276/2016 está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas sem previsão para aprovação. Enquanto isso, os brasileiros continuam expostos à perfilação e comercialização de seus dados pessoais, inclusive para fins eleitorais, o que é muito grave”, alerta. O caráter global do mercado de dados impõe outro um desafio regulatório. “Dados da minha pesquisa de doutorado indicam, por exemplo, que dos 100 aplicativos mais baixados no Brasil em outubro de 2016, 67% deles foram desenvolvidos por empresas que não tinham representação no Brasil, no caso do sistema Android, e 45%, no caso da Apple”, revela Antonialli.

Em setembro de 2017, o Facebook foi multado em 1,2 milhão de euros por usar informações de usuários sem autorização na Espanha. De acordo com as constatações da Agência Espanhola de Proteção de Dados, a rede social estava coletando dados derivados da interação realizada pelos usuários na plataforma e em sites de terceiros sem que estes possam notar claramente a informação que o Facebook recolhe sobre eles nem com qual finalidade vai usá-la.

A saúde da concorrência

Quando a rede social de Zuckerberg divulgou o fim de sua “Categoria de Parceiros" empresas como a Experian (matriz internacional da Serasa) e Acxiom sofreram quedas importantes em suas ações. A data broker Acxiom despencou 23% após o anúncio. O Facebook, em contrapartida, conseguiu reverter a queda que havia sofrido com o escândalo da Cambridge Analytica após este movimento. A medida gerou debate tanto sob uma perspectiva ética, discutindo o significado da parceria comercial da rede social com essas data brokers, quanto críticas de analistas e executivos do mercado, que acusaram a empresa de aproveitar a crise para consolidar uma espécie de duopólio no mercado de dados pessoais entre o Facebook e seu principal rival, o Google.

O analista Brian Nowak da Morgan Stanley escreveu em nota a seus clientes que "o Facebook e o Google estão, de algumas maneiras, ‘murando’ seu jardim. As duas maiores plataformas de anúncios online estarão mais alinhadas agora, focando em comercializar os dados que obtém em primeira mão, além de ferramentas e soluções próprias que criam uma expectativa de que Google e Facebook continuaram dirigindo 90% do mercado de anúncios online", conforme repercutiram a Bloomberg e a Business Insider. Muitos analistas acreditam que as duas gigantes do mercado podem sofrer um pouco com regulações mais duras que já começaram a ser implementadas na Europa, mas que empresas menores devem sucumbir às novas regras.

De fato, nenhuma das medidas implementadas pelo Facebook após o escândalo da Cambridge Analytica é inconsistente com sua estratégia comercial, muito pelo contrário. Essas medidas vão no sentido de restringir cada vez mais o acesso aos dados e, em momento algum, no sentido de parar de comercializá-los. Ao fechar suas 'Interfaces de Programação de Aplicativos' (APIs), que permitem que outros programadores desenvolvam produtos associados aos serviços para a rede social, o Facebook acaba minando um série de empresas que dependem dos dados obtidos por meio delas para manter seus modelos de negócio. Estas empresas oferecem ao mercado soluções como ferramentas de agendamento de postagens no Facebook e no Instagram, soluções para monitoramento do desempenho de páginas, jogos e, em alguns casos, os testes maliciosos como os utilizados pelo polêmico cientista Alexander Kogan, que teria vendido a base de dados que obteve a partir de um aplicativo para a Cambridge Analytica.

As APIs do Facebook também permitia à pesquisadores de todo mundo extrair dados (em grande parte classificados como “públicos” pela plataforma) para estudos de diversas naturezas, que vão desde análises sobre sociabilidade e aspectos comportamentais dos usuários da rede social até estudos sobre disseminação de notícias falsas ou o impacto do famigerado algoritmo de Zuckerberg sobre o debate político durante processos eleitorais, entre outros temas. É bem verdade que a ética com que estes dados serão utilizados por empresas e pesquisadores pode ser discutida, mas o fato de não haver legislações mais rigorosas sobre aspectos como o período de tempo no qual as companhias podem manter essa informação, quais os limites do uso e comercialização dos mesmos vale tanto para a enorme operação do Facebook e outras gigantes da internet quanto para pequenos grupos de pesquisa e desenvolvedores de aplicativos.

Por outro lado, as medidas de restrição do acesso aos seus dados adotadas pela empresa abrem espaço para um debate sobre os limites da transparência. Se antes qualquer grupo de pesquisa poderia acessar um conjunto de dados públicos no Facebook, agora o acesso passa a ser controlado pela própria empresa, o que pode inibir determinados tipos de iniciativa tornando-a ainda menos auditável. Enquanto isso, a rede social segue coletando e comercializando informações sobre seus usuários da mesma maneira, enquanto enfrenta enormes desafios para tentar contornar problemas como disseminação de discurso de ódio, notícias falsas e fraude eleitoral dentro da plataforma.

El País: Por trás do verdadeiro mecanismo de corrupção do Brasil

Pesquisadores mapeiam as redes de relacionamento entre os escândalos de desvio de dinheiro público que assolaram o Brasil após a redemocratização

Por Regiane Oliveira, do El País

Anões do Orçamento, Dossiê Cayman, Pasta Rosa, Máfia dos fiscais, compra de votos para a reeleição. À parte a CPI do Banestado, que voltou a ganhar destaque ao ser mencionada de forma caricata na série O Mecanismo, da Netflix, os muitos escândalos de corrupção que assolaram o Brasil após a redemocratização parecem estar fadados ao esquecimento. A sucessão de eventos, crimes, personagens, investigações, bem como as parcas condenações fazem com que a realidade brasileira de combate à corrupção seja difícil, para não dizer quase impossível, de acompanhar. Um projeto de pesquisa da USP, no entanto, aposta na ciência da computação para tirar esses casos do ostracismo, revelar o verdadeiro mecanismo de funcionamento das redes de corrupção no país e, no futuro, até prever como são formadas essas redes.

Na trama do Brasil real não há um personagem principal que lidera um grande esquema de desvio de dinheiro público, como por vezes ronda a imaginação popular. Mas, sim, uma rede bem engendrada de relacionamentos da qual foram mapeados 404 nomes – entre políticos, empresários, funcionários públicos, doleiros e laranjas –, de pessoas envolvidas em 65 escândalos de corrupção entre 1987 e 2014. “Essas redes criminosas operam de forma similar ao tráfico de drogas e às redes terroristas”, explica Luiz Alves, pós-doutorando no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, e um dos cinco pesquisadores do projeto.

A investigação foi feita com base em escândalos de corrupção divulgados na grande imprensa a partir de 1987. “Antes disso, não temos documentação sobre corrupção. O que não significa que não existia, mas sim, que não havia uma imprensa livre para expor os casos”, explica Alves. O resultado da pesquisa foi publicado em janeiro no artigo The dynamical structure of political corruption networks (A estrutura dinâmica das redes de corrupção política), no Journal of Complex Networks. E chamou atenção do prestigioso MIT Technology Review, que colocou o artigo na lista das publicações mais provocantes do período.

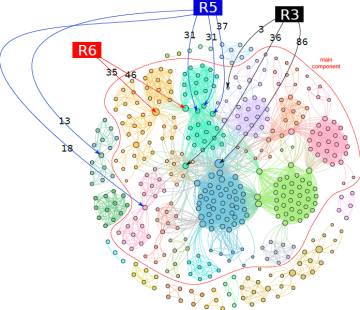

De acordo com a pesquisa, os grupos que conduzem as ações ilícitas funcionam de forma similar a descrita pela chamada teoria das "sociedades secretas", na maioria das vezes, com poucos membros, cerca de oito integrantes por “célula”, que atuam constantemente para atrair outros “talentos” e expandir seu network. O objetivo seria maximizar o potencial de ocultamento de seus crimes. “Esses grupos operam em redes modulares, algumas bem definidas e que compartilham conexões entre si”, explica o matemático (veja imagem acima).

Fazer parte deste seleto grupo não é uma tarefa fácil. A pesquisa identificou uma evolução lenta no número de participantes, um novo membro por ano de investigação - com exceção dos períodos eleitorais. A investigação aponta que, a cada quatro anos, as redes de corrupção se transformam, com aumento significativo no número de envolvidos. E apesar de não ser possível traçar uma relação direta entre eleições e corrupção, a hipótese levantada pelos pesquisadores é que o aumento nas atividades corruptas durante as campanhas eleitorais pode ser uma das razões para essa coincidência. “Uma hipótese é que cada vez que muda o partido no poder, aumenta investigação sob o Governo anterior”, afirma Alves.

Entre 1986 e 1991, cada membro da rede tinha cerca de três conexões. A primeira transição acontece entre 1991 e 1992 e pode ser associada com o escândalo Caso Collor, que levou à renúncia do então presidente emparedado por um processo de impeachment. Nesse período o número de conexões entre os participantes era de 6 pessoas cada um deles. A segunda grande transição acontece entre 2004 e 2005, quando cinco novos escândalos vem à tona - Corrupção nos Correios, Dólares na cueca, Mensalão, República de Ribeirão e Valerioduto mineiro. A partir desse período o número de relações entre participantes fica estável, com cerca de 18 pessoas em sua rede de relacionamento. O impacto da Operação Lava Jato não foi tão grande nos dados pois o recorte da investigação termina em 2014, quando apenas 21 pessoas haviam sido expostas pelo esquema.

Essas conexões não são aleatórias. Apesar de não ser possível apontar uma hierarquia, a pesquisa sugere que apenas sete hubs são responsáveis por fazer pontes com os demais 397 participantes da rede. “Esses hubs representam sete pessoas com grande influência na rede de corrupção, mas que não necessariamente detêm o controle das atividades criminosas”, afirma Alves. Esses personagens funcionam como o elo comum entre diferentes grupos denunciados em esquemas de corrupção (ver grafo). O hub mais influente tem 86 pessoas em sua rede de relacionamento.

Quem são os mais influentes da ecossistema corrupto do Brasil?

Mas quem são esses personagens? Na trama desenhada pelos pesquisadores foi revelado apenas que se trata de um prefeito, um doleiro, dois banqueiros, um diretor de empresa e um senador. Alves preferiu não identificar o sétimo participante. Isso porque, por questões jurídicas, os pesquisadores optaram por fazer uma autocensura e retirar os nomes da pesquisa. Inicialmente, a proposta incluía a lista de nomes, ano e escândalo em que esses “personagens” foram citados. A justificativa é que ter o nome citado em um escândalo de corrupção não significa que a pessoa será indiciada ou considerada culpada pela Justiça brasileira. “Procedimentos jurídicos nos grandes casos políticos de corrupção podem levar anos, até décadas, e muitos nunca chegam a um veredito final”, escreveram os pesquisadores. Alves explica, no entanto, que os dados e metodologia de pesquisa estão à disposição de quem se interessar.

Aliás, o interesse dos pesquisadores é conseguir replicar essa metodologia. “Se tivermos acesso a dados mais completos, por meio de parcerias com instituições da Justiça, por exemplo, poderemos construir ferramentas ainda mais precisas e úteis para as investigações”, ressalta Alves. No melhor estilo do filme Minority Report – A Nova Lei, os pesquisadores apostam que é possível prever crimes a partir do mapeamento de suspeitos envolvidos nas redes de corrupção. “Testamos vários algoritmos e descobrimos que é possível prever, com 25% de precisão, as novas relações que serão estabelecidas no futuro por esses indivíduos investigados. A chance de acertar as previsões em uma análise aleatória dessas conexões é de apenas 1%”, afirma Alves. Esse possível sistema “pré-crime” não é capaz de prever, como no filme, que alguém vá cometer algum delito, mas sim qual a chance de alguém que sequer está sendo investigado fazer parte de algum novo esquema. “Isso poderá ajudar a agilizar as investigações”, acredita o pesquisador.

El País: “O ‘Brexit’ não teria acontecido sem a Cambridge Analytica”

Principal fonte do escândalo que pôs o Facebook contra a parede explica em uma entrevista como desenhou o arsenal da ciberguerra da nova direita populista

Christopher Wylie é um personagem fascinante. Um jovem canadense vegano e gay, como ele mesmo se define, que projetou o arsenal de ciberguerra da nova extrema direita norte-americana. Cérebro da Cambridge Analytica (CA), atribui a si mesmo um papel decisivo nas vitórias de Donald Trump e do Brexit. Pôs em marcha a mais eficiente maquinaria de cultivo de dados pessoais a serviço da política. Tirou o gênio da lâmpada e agora volta a trancá-lo. Este arrependido de cabelo cor de rosa e inteligência feroz, com apenas 28 anos, decidiu enfrentar duas entidades que ninguém queria ter como inimigos: a sinistra empresa que contribuiu para criar e o todo-poderoso Facebook. É a fonte principal das informações, publicadas nos últimos dias por The Guardian e The New York Times, que puseram contra as cordas a gigante da tecnologia. No domingo concedeu uma longa entrevista a um pequeno grupo de jornalistas europeus, no escritório de advogados londrinos que o ajudam nesta delicadíssima guerra contra seu próprio passado.

MAIS INFORMAÇÕES

Pergunta. Qual foi sua motivação para falar?

Resposta. Minha intenção original era expor o trabalho da Cambridge Analytica, em parte porque ajudei a criá-la e tenho uma responsabilidade. Se não for para corrigir o que já foi feito, pois há coisas que não podem ser desfeitas, pelo menos para informar as autoridades e as pessoas.

P. De tudo o que foi revelado, o que é mais grave?

R. Primeiro, o fato de que exista uma empresa que presta serviços para o setor militar e também é conselheira do presidente dos Estados Unidos. Nas democracias modernas proibimos os militares de participarem de eleições, por que permitimos que empreiteiras militares participem e atuem como conselheiras de alguns dos políticos mais importantes do mundo? Que uma empresa que tem clientes militares crie uma enorme base de dados de cidadãos, alguns deles coletados ilegalmente, gera um grave risco de apagar as fronteiras entre vigilância doméstica e pesquisa convencional de mercado. As pessoas e os legisladores precisar ficar em dia com a tecnologia e compreender o que significam de verdade essas empresas, o Facebook e outras, que ganham dinheiro com os dados pessoais. É importante que as pessoas vejam que não é algo abstrato, mas que tem impactos tangíveis.

P. Quando se deu conta de que era o momento de parar?

R. Foi se acumulando. O problema é que me perdi em minha própria curiosidade. Não é uma desculpa, mas tinha orçamentos milionários, podia fazer toda a pesquisa que quisesse. Isso era realmente atraente. Entrei em junho de 2013 como diretor de pesquisa do grupo SLC [matriz da CA] e comecei a compreender, com o passar dos meses, o que na realidade faziam. Mas você se adapta a uma cultura empresarial. Não é uma desculpa, mas é assim. Você faz mais e mais, cada passo não é muito maior que o anterior, até que, bang!, você criou uma NSA [ a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos] privada.

P. Então saiu.

R. Saí no final de 2014. Foi um ano e meio crucial, antes não havia empresa. Foi ficando mais e mais tóxico, sobretudo porque Alexander Nix [executivo-chefe da CA] e Steve Bannon [ex-vice-presidente da CA e ex-estrategista-chefe de Donald Trump] eram difíceis. Essa liberdade para pesquisar me atraiu no começo, quando Bannon chegou se transformou em pesquisar para o que agora chamamos de direita alternativa. Bannon vinha o tempo todo a Londres, pelo menos uma vez por mês, e tínhamos uma conference call toda segunda-feira de manhã. Não houve um despertar ético repentino. Foi um entorno de trabalho tóxico.

P. Qual foi seu papel no Brexit? As últimas revelações sugerem que uma empresa de dados vinculada à CA desempenhou um papel crucial no resultado e ajudou a manipular as normas sobre gastos eleitorais.

R. Não trabalhei na campanha pelo Brexit, mas fui uma presença fantasma porque conhecia muita gente e ajudei a montar a empresa que foi posta a serviço da companha. Sabia tudo o que se passava. Eu os coloquei em contato e acompanhei o que faziam.

P. O Brexit não teria ocorrido sem a CA?

R. De modo algum. É importante porque o referendo foi ganho com menos de 2% dos votos e muito dinheiro foi gasto em publicidade na medida certa, com base em dados pessoais. Essa quantidade de dinheiro compraria milhões e milhões de impressões. Se você se dirige a um grupo pequeno, pode ser definitivo. Se você soma todos os grupos que fizeram campanha pelo Brexit, era um terço de todo o gasto. E estamos diante de algo fundamental para o modelo constitucional deste país e para o futuro da Europa. Por isso é preciso haver uma investigação sobre os indícios de que gastaram mais do que o permitido legalmente. Quem diz é alguém moderadamente eurocético. Mas as pessoas têm de poder confiar em suas instituições democráticas. Fazer trapaças é fazer trapaças. Se alguém recorre ao doping e chega em primeiro, pode ser que tivesse ganhado sem se dopar, mas a medalha é tirada dele porque enganou. A medalha é retirada porque questionou a integridade de todo o processo. Falamos da integridade de todo o processo democrático, e se trata do futuro deste país e da Europa em geral.

P. Em que outros países europeus a CA trabalhou?

R. Sei que a Itália era um projeto quando eu estava lá, mas não tenho detalhes. Não tenho referências de outros.

P. A ciência dos dados é perigosa para nossa sociedade?

R. Os dados são nossa nova eletricidade. São uma ferramenta. Se há uma faca na mesa, você pode fazer uma comida com estrelas Michelin ou usá-la como arma para um assassinato. Mas é o mesmo objeto. Os dados em si não são o problema, há um incrível potencial e coisas incríveis que podemos fazer com eles. mas o que a CA expôs é o fracasso, não só de nossos legisladores, mas de nós mesmos como sociedade, de impor os limites a isso.

P. A influência deles é assim tão grande? Funciona tão bem a previsão com base em dados?

R. Se você olha os últimos cinco anos de pesquisa científica de perfis psicológicos usando dados sociais, comprova que pode fazer perfis de atributos psicológicos. Não há dúvida de que pode traçar o perfil das pessoas e explorar essa informação. Que isso seja adequado em um processo democrático é algo em que as pessoas deveriam pensar. Nós estamos nos digitalizando como sociedade, e quanto mais o fazemos mais importância os dados adquirem. Temos que aceitar que os dados pessoais estão se transformando em uma parte integral da digitalização da sociedade. A questão não é evitar que dados pessoais sejam usados. A pergunta é quais são os riscos dos dados pessoais e como podemos garantir que sejam processados e administrados de um modo seguro para as pessoas.

P. Que uma campanha política seja direcionada a grupos específicos indecisos não é algo novo...

R. A diferença é quando você engana, quando cria uma realidade na medida certa para alguém, quando você se dirige a uma pessoa porque sabe que é mais suscetível de cair em teorias conspiratórias porque você obteve esse perfil dela, e a conduz a uma espiral de notícias falsas. É diferente de bater numa porta indeterminada se identificando como parte de uma campanha. Uma das coisas que fazíamos nos Estados Unidos era pesquisar essa noção de deep state e a paranoia com o Governo. Coisas como o que acontece se chegarem e levarem as suas armas. Você pode traçar o perfil de um grupo de pessoas muito receptivas a essas teorias conspiratórias, do tipo de que Obama mandou tropas para o Texasporque não está disposto a sair. Então você fabrica blogs ou sites que parecem notícias e os mostra o tempo todo às pessoas mais receptivas a esse pensamento conspiratório. Depois elas assistem à CNN e lá não há nada do que eles veem o tempo todo na Internet, e pensam que a CNN esconde alguma coisa. Começamos a pesquisa com métodos qualitativos, focus groups. Um focus groupnão é generalizável, mas permite reconhecer pequenos pedaços de coisas que depois você pode testar quantitativamente.

P. Qual foi a falha do Facebook em tudo isso?

R. No começo diziam que não havia infração porque os usuários consentiram que seus dados fossem usados: em algum lugar das condições de uso se dizia que os seus dados podem ser explorados por aplicativos, embora você não os estivesse usando. Uma das grandes falhas do Facebook é legalizar excessivamente suas condições de uso e se esquecer de algo tão importante: a expectativa razoável do usuário.

P. As pessoas não veem o Facebook como algo público?

R. Não há uma dicotomia entre público e privado, é um espectro. O problema é que se você diz que só é privada a comunicação de um com um outro, e tudo o mais é livre para todos, se estendermos essa lógica poderiam pôr câmeras de vigilância na sala da sua casa. Isso é o equivalente digital da sua sala. As pessoas se relacionam no Facebook como se falassem com amigos. Não estão publicando para que o mundo veja. O fato de que você não vá comprovar as condições padronizadas de privacidade não é motivo para não respeitar essa expectativa razoável de que há certo grau de privacidade no que você publica.

P. Como avalia a reação do Facebook às suas revelações?

R. Olham isto como uma questão de relações públicas. Se se importassem, teriam se sentado comigo em vez de me apagar da rede.

P. As pessoas não têm sido descuidadas demais?

R. Não é justo acusar a população de um país, isso é lavar as mãos. Se 50 milhões de pessoas fizeram isso, acho que mostra que não havia uma expectativa razoável de que isso poderia acontecer.

P. Mas a coleta de dados que foi feita não seria impossível hoje, porque o Facebook mudou?

R. Continua havendo muitas maneiras de explorá-los. Eu não especularia sobre como romper a segurança do Facebook, mas não existe essa coisa de sistema perfeito.

P. Dada a fluidez da circulação de dados, há um modo de regulá-la?

R. Deveria ser regulada do mesmo modo que um serviço público. Da mesma maneira que é impossível viver em uma sociedade moderna sem eletricidade ou água corrente, é muito difícil viver a sua vida hoje sem acesso à Internet, sem celular. Se essas plataformas são cada vez mais essenciais para o dia a dia, deveríamos olhar para elas de outro modo.

P. Não apoia o #deleteFacebook, a campanha recente para sair da rede social?

R. Não sou anti-Facebook, nem antidados nem antitecnologia. Também não sou contra as armas se forem para que os soldados protejam as pessoas. Mas uma pessoa não pode negociar individualmente uma série de condições de uso. Não é justo pedir às pessoas que entreguem absolutamente tudo a essas plataformas para se conectarem à vida moderna. Você não consegue encontrar trabalho se não tiver LinkedIn. Não pode graduar-se se não usar o Google. Não pode avançar na vida sem eles. Como a vida moderna requer o uso dessas plataformas, deveriam ter uma responsabilidade proativa de cuidado com os seus usuários.

P. Trump teria ganhado sem a CA?

R. Teve um papel, obviamente. Mas o enfoque do que a empresa faz para clientes não é necessariamente o correto. Não é somente o que fizeram para Trump, é o que fizeram para os Estados Unidos. Não é uma campanha, é um desenvolvimento gradual.

P. Vocês fabricaram a chamada direita alternativa?

R. Exato. Muitas das coisas que a CA faz não são para um cliente. Para Robert Mercer [coproprietário da CA e mecenas da nova direita norte-americana] não importa se é rendável ou não. Ele é bilionário, não precisa de dinheiro. Colocar 15 milhões de dólares [cerca de 50 milhões de reais] por ano em uma empresa não é nada para ele. Boa parte do trabalho era moldar narrativas que as pessoas comprariam e que tornariam mais fácil a conexão com candidatos da direita alternativa. A vantagem disso é que você pode contornar as regulamentações: você é um investidor e coloca dinheiro na sua empresa, não é uma doação política. Steve Bannon tinha uma visão para a direita alternativa. Precisava que os republicanos fossem do tradicional “não gosto dos impostos” para “Obama vai roubar minhas armas com um exército secreto”. Para dar início a uma tendência cultural primeiro você precisa dos pioneiros. Você não vai começar uma revolução da direita alternativa em San Francisco.

P. Sua especialidade era a previsão de tendências de moda. Como acabou metido até o pescoço em política?

R. É exatamente o mesmo. A política e a moda são a mesma coisa. São a expressão da identidade e do seu papel na sociedade. Você pode pensar em Trump em termos de moda. Eu o vejo como as sandálias Crocs. Sabe o que são? É uma coisa objetivamente feia. Antes de serem populares eram feias, e depois voltaram a ser. Mas quando eram populares todo mundo as usava. Para mim, Donald Trump é o mesmo que sandálias Crocs. É uma estética objetivamente horrorosa, mas as pessoas sucumbem às modas. As pessoas adotam uma estética da qual depois, quando virem as fotos no futuro, se arrependem profundamente.

El País: Rebelião contra as redes sociais

Manipuladoras da atenção. Veículo de notícias falsas. Oligopólios sem controle. As redes sociais tiveram seu ‘annus horribilis’ em 2017. O que fazemos com elas?

Ampliar foto

Ampliar fotoSean Parker sempre foi uma pessoa polêmica. Não por acaso foi o criador do Napster, a plataforma de downloads que deu uma rasteira na indústria fonográfica nos anos noventa. Quando em 8 de novembro pediu a palavra em um ato da empresa Axios na Filadélfia para dizer que se arrependia de ter impulsionado o Facebook, jogou mais lenha na fogueira que está queimando as redes sociais em 2017, seu particular annus horribilis. No final das contas, ele foi em 2004 o primeiro presidente da plataforma comandada por Mark Zuckerberg. Explicou que para conseguir com que as pessoas permanecessem muito tempo na rede, era preciso gerar descargas de dopamina, pequenos instantes de felicidade; e que esses viriam pelas marcações de “gostei” dos amigos. “Isso explora uma vulnerabilidade da psicologia humana”, afirmou. “Os inventores disso, tanto eu, como Mark [Zuckerberg], como Kevin Systrom [Instagram] e todas essas pessoas, sabíamos. Apesar disso, o fizemos”.

Parker se declarou nesse dia opositor das redes sociais. Finalizou sua intervenção com uma frase inquietante: “Só Deus sabe o que isso está fazendo com o cérebro das crianças”.

Houve um tempo em que quem renegava essas plataformas era tachado depreciativamente de resistente à mudança, de velho. Esse tempo passou. Uma autêntica tempestade está se criando em torno do papel desempenhado pelas redes sociais em nossa sociedade. E são os grandes papas do Vale do Silício os que começaram a levantar a voz. O Facebook e o Twitter são acusados de se transformarem em espaços que aumentam o debate e o contaminam com informação falsa. Já circula a ideia de que é preciso desabituar-se do uso de plataformas projetadas para que passemos o maior tempo possível nelas, que causam vício; as redes (combinadas com o celular) como invenção contaminante, viciantes, o novo tabaco. Um problema de saúde pública. Um problema de saúde democrática.

O grupo de arrependidos das redes foi aumentando nos últimos meses. Em 12 de dezembro, um ex-vice-presidente do Facebook, Chamath Palihapitiya, afirmou que as redes estão “partindo” o tecido social. “Os ciclos de retroalimentação a curto prazo impulsionados pela dopamina que criamos está destruindo o funcionamento da sociedade”, declarou em um fórum da Escola de Negócios Stanford. Em 23 de janeiro, Tim Cook, executivo-chefe da todo-poderosa Apple, afirmou que não quer que seu sobrinho de 12 anos tenha acesso às redes sociais. Em 7 de fevereiro, o ator Jim Carrey vendeu suas ações da plataforma e pediu um boicote ao Facebook por sua passividade diante da interferência russa nas eleições.

*

A percepção que temos das redes sofreu uma mutação. Nasceram como um instrumento para se conectar com amigos e compartilhar ideias. Atenuavam o suposto isolamento causado pela Internet. E se transformaram em uma força democratizante ao calor da Primavera Árabe. Pareciam uma ferramenta perfeita à mudança social, empoderavam a pessoa. “Davam voz aos que não tinham voz”, frisa em conversa por telefone do Reino Unido Emily Taylor, executiva do Oxford Information Labs que há 15 anos trabalha em assuntos de governança na Rede. “Em somente sete anos, tudo mudou. São preocupantes essas campanhas políticas de anúncios dirigidas a alterar os processos eleitorais”.

Se o Facebook filtra a informação, no final ele te mostra somente uma visão dos fatos, você se radicaliza”, diz a pesquisadora Mari Luz Congosto

A vitória do Brexit nas urnas e a eleição de Donald Trump são dois dos fenômenos que levaram o mundo inteiro a se questionar: como ninguém viu isso chegar? A resposta, em parte, foi procurada e encontrada nas redes.

O Facebook foi chamado em outubro pelo Comitê de Justiça do Congresso norte-americano para explicar seu papel na interferência russa nas eleições nos EUA em 2016. Admitiu que 126 milhões de pessoas puderam acessar conteúdos gerados por supostos agentes russos (A Internet Research Agency), que também publicaram aproximadamente mil vídeos no YouTube e 131.000 mensagens no Twitter. Entre todas essas notícias falsas apareciam histórias delirantes como a de que Hillary Clinton vendeu armas ao Estado Islâmico.

Mas essa não foi a única polêmica. As redes estiveram no foco pela compra de seguidores fictícios por parte de influencers; pelos linchamentos públicos de pessoas que são denunciadas nas redes e que são condenadas ao ostracismo sem julgamento; por sinistros episódios como crimes transmitidos ao vivo. E em Myanmar, o Facebook viveu um de seus piores episódios: no ano passado a empresa foi acusada de se transformar no vetor fundamental da propaganda contra a minoria rohingya, vítima de um genocídio. Annus horribilis.

Uma reportagem de investigação publicada na semana passada pela revista Wired revela o inferno que a organização viveu nos últimos dois anos. A tensão sobre o que fazer uma vez embarcados no que era uma realidade – sua condição de veículo informativo global –, as disputas sobre como enfrentar a avalanche de notícias falsas e o enraivecimento que inundava suas páginas ceifou o otimismo reinante, incluindo o do próprio Zuckerberg.

É um fato. O Facebook é a plataforma líder em redirecionar os leitores a conteúdos informativos desde meados de 2015, quando superou o Google nisso. Mais de 2,13 bilhões de pessoas fazem parte de sua comunidade. Existem 332 milhões no Twitter. Dois terços dos adultos norte-americanos (67%) declararam que se informam via redes sociais, de acordo com um estudo de agosto de 2017 realizado pelo Pew Research Centre.

O Facebook não cria conteúdos, mas os ordena. Primeiro decidiu realizar um trabalho editorial com uma equipe de jornalistas que escolhia as notícias mais populares. Depois, após vários escândalos durante a campanha, apostaram nos algoritmos, delegaram à máquina. O tiro saiu pela culatra.

*

O problema é o modelo de negócio. É o que diz Emily Taylor. O usuário aceita ceder dados em troca de um serviço gratuito. Os algoritmos usam essa informação para determinar os interesses do usuário. As empresas de publicidade pagam por isso. “Não se extraem dados somente do que é postado publicamente”, afirma Taylor, “mas também da localização, das mensagens privadas”. Quanto mais tempo passamos na plataforma, mais dados podem ser extraídos. Uma notícia chocante, sensacionalista, até inverossímil, chama mais à leitura do que uma tranquila e equilibrada análise. Uma mudança de rumo que afeta tanto as redes como os veículos de comunicação tradicionais.

O Facebook não cria conteúdos, mas os ordena. Primeiro decidiu realizar um trabalho editorial com uma equipe de jornalistas que escolhia as notícias mais populares

Depois vem a questão do algoritmo. O usuário de uma plataforma como o Facebook não vê tudo o que os seus amigos publicam. Vê o que a máquina escolhe de acordo com uma fórmula que o Facebook não revela. “Ele te mostra o que o algoritmo quer, não sabemos com que objetivo, se perverso ou não”, diz Mari Luz Congosto, especialista em redes e pesquisadora do grupo de telemática da Universidade Carlos III. “Você perde uma parte de sua liberdade e a plataforma faz negócios com isso. Manipula o que as pessoas leem, marca o caminho”.

E o problema é que o algoritmo manda cada vez mais. Passamos de uma Internet que era acessada por computadores, nos quais a pessoa procurava, explorava, a uma Internet em que se entra por aplicativos instalados no celular. Algo que acontece, principalmente, com toda uma geração de jovens que vivem dentro de seu telefone. E que acontece em países pobres com muitos telefones e poucos computadores. “A Internet chega a você por um algoritmo, não é você que procura algo na Internet”, afirma em conversa por telefone de Bogotá a advogada e ativista digital guatemalteca Renata Ávila, assessora legal de direitos digitais da World Wide Web Foundation, organização presidida por Tim Berners-Lee, o inventor da world wide web. E utiliza uma metáfora: “Antes operávamos na rua, o mundo era nosso, entrávamos e saímos dos edifícios. Agora estamos trancados em um centro comercial com regras rígidas que só querem maximizar o modelo de negócio”.

“A Internet chega a você por um algoritmo, não é você que procura algo na Internet”, afirma a advogada e ativista digital guatemalteca Renata Ávila

Para Ávila, o problema não é exclusivo do Facebook, pelo contrário. Todas as plataformas funcionam da mesma foram: “O problema é a arquitetura do celular, dos apps. O modelo de negócio”.

Tudo isso ainda recebe o acréscimo do efeito bolha. O usuário lê o que seus amigos lhe mandam e as pessoas próximas ideologicamente: um estudo publicado na revista científica norte-americana PNAS e que analisou 376 milhões de interações entre usuários do Facebook concluiu que as pessoas tendem a procurar informação alinhada às suas ideias políticas. “Se o Facebook filtra sua informação”, diz a pesquisadora de redes Mari Luz Congosto, “no final você recebe somente uma visão dos fatos, reforçada, e, portanto, você se radicaliza”.

*

O modelo de negócio também está por trás do problema do vício às redes, projetadas para conquistar o usuário. Algum dia pode ser que precisem responder por isso, como a indústria do tabaco precisou fazer.

Pessoas escravizadas por seu perfil, pela imagem que devem dar aos seus seguidores; garotas que com o passar do tempo se fotografam com cada vez menos roupa no Instagram para conseguir mais likes; adolescentes que não se separam do celular pela quantidade de mensagens que eles se veem obrigados a responder e cuja amizade parece ser avaliada em termos de tracinhos que marcam suas interações no Snapchat. A lista de críticas ao impacto social dessas plataformas é variada.

Na última edição do Fórum de Davos, o multimilionário George Soros resumiu em uma intervenção os problemas que, estima, as redes colocam. Disse que enquanto as empresas petrolíferas e de mineração exploram o meio ambiente, as redes sociais exploram o ambiente. Que, ao influenciar no modo em que as pessoas pensam e se comportam, significam um risco à democracia.

Agora as críticas chovem, mas têm muitas linhas de defesa. Quando em 10 de janeiro o escritor Lorenzo Silva anunciou que, cansado de barulho, tempo perdido e insultos, deixava o Twitter, a jornalista e prolífica tuiteira Carmela Ríos publicou um decálogo das razões que fazem com que se mantenha nessa rede social. Escreveu: “Estou no Twitter porque é uma ferramenta de comunicação política do século XXI”. E a partir daí desfiou seus motivos em 10 tuítes: “Porque as redes são necessárias na era da desinformação, não é possível detectar e combater notícias falsas sem conhecer seu ecossistema natural”; “porque aprendi ao longo dos anos a racionar seu uso”; “porque é uma maravilhosa fonte de conhecimento”; “porque aprendi a discriminar entre seus melhores usos (os menos interessantes, sem dúvida, a tertúlia e o debate político)”; e porque permite “conhecer pessoas cujas ideias, conhecimentos, projetos e sentimentos valem a pena”.

O EL PAÍS pediu para falar com algum porta-voz do Facebook e do Twitter para que pudessem responder algumas perguntas. As duas empresas ofereceram, em troca, enviar informação por e-mail.

*

A questão é o que fazer. Porque mesmo que Zuckerberg tenha anunciado que está disposto a colocar limites a notícias, marcas e memes, ainda que modifique o algoritmo para que exista menos informação e mais relação entre os usuários, não vai querer perder os lucros em publicidade que entram em função do tempo que se emprega em sua rede.

Jonathan Taplin, empreendedor que publicou no ano passado o livro Move Fast And Break Things: How Facebook, Google And Amazon Cornered Culture And Undermined Democracy (Mova-se rápido e quebre as coisas: como o Facebook, Google e a Amazon arruinaram a cultura e enfraqueceram a democracia), tem todas as suas esperanças depositadas na União Europeia. “A Europa está liderando o mundo nisso”, declara em conversa por telefone da Califórnia o diretor emérito do Laboratório de Inovação Annenberg da Universidade da Carolina do Sul e ex-produtor de cinema. “Devemos agradecer, por exemplo, que o Google tenha sido multado [2,42 bilhões de euros (10 bilhões de reais) por abuso de posição dominante]”.

O produtor Jonathan Taplin quer a redução do tamanho desses impérios. O Facebook deve se desligar do Instagram e do WhatsApp

A nova Regulamentação Geral de Proteção de Dados da UE, esperada para maio, é vista por vários especialistas como um catalizador para fortalecer a proteção de dados das pessoas. “É preciso regulamentar”, afirma Taplin, “precisamos de leis, não é o mercado que irá solucionar o problema”. Taplin quer a redução por lei do tamanho desses impérios: obrigar o Google a vender o YouTube; o Facebook, que se deligue do Instagram e do WhatsApp; aplicar leis de concorrência, redimensionar.

A revista The Economist propôs em novembro em um artigo que as redes deveriam deixar mais claro se uma postagem vem de um amigo e de uma fonte confiável, manter controlados os bots que amplificam as mensagens e adaptar seus algoritmos para colocar as notícias caça-cliques [as que provocam muitos cliques] no final do muro para dessa forma evitar que os reguladores acabem impondo mudanças em um modelo de negócio baseado em monopolizar a atenção.

Os grandes do Vale do Silício, enquanto isso, enviaram um exército de lobistas a Washington. Temem que aconteça a eles o que ocorreu com a Microsoft, condenada por práticas abusivas de monopólio.

Existem vozes que pedem que as plataformas respondam pelo que se publica nelas. Algo que as redes respondem que se negam a se transformar em árbitros da verdade. Existem outras que pedem que os programas educacionais incluam elementos práticos que permitam aos mais jovens aprender a manejar o componente viciante das redes.

Há quem diga, por fim, em um claro alarde de otimismo antropológico, que as pessoas progressivamente prescindirão delas como da junkie food, optarão por dedicar seu tempo de leitura a escolhas mais seletas.

ENRAIVECIMENTO

Um estudo do Pew Research publicado em outubro de 2016 mostra que 49% dos usuários norte-americanos consideram que as conversas políticas nas redes sociais são mais furiosas do que na vida real. Contribuem ao enraivecimento.

“No Twitter” diz a pesquisadora Mari Luz Congosto, “nos últimos dois anos o tom é muito áspero. O tom ácido aumentou, antes era mais brincalhão. As mensagens se tornaram mais duras”.

Os responsáveis pelas redes argumentam que isso é algo imputável aos humanos, não aos veículos que as transmitem.

E os responsáveis pelo Twitter lembram que as redes estão sujeitas à lei e à legislação europeia e que, por exemplo, uma avaliação independente da Comissão Europeia diz que, em média, as empresas retiraram 70% dos discursos de ódio ilegais que lhes foram notificados.

Demétrio Magnoli: Para subverter a lei do Face

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assumiu a dianteira na discussão sobre uma legislação destinada a coibir as fake news na próxima campanha eleitoral. É um erro de abordagem, que deriva de uma série de equívocos conceituais.

Na sua essência, as fake news não são um problema eleitoral, mas uma ameaça à democracia. Nos EUA, as correntes de notícias falsas tiveram por alvo a candidatura de Hillary Clinton, mas a meta dos propagadores não era eleger Trump, um resultado inesperado, e sim desacreditar as instituições democráticas, pintando-as como ferramentas da "elite globalista". Na Catalunha, ao longo da turbulência separatista recente, os maiores fabricantes de notícias falsas foram, como na campanha americana, as agências russas de inteligência. O discurso que disseminaram replicava a narrativa da esquerda independentista catalã que descreve a Espanha democrática como uma versão atualizada do regime franquista.

Dia sim, dia também, Trump vale-se do Twitter para bombardear os veículos de imprensa, acusando-os, paradoxalmente, de difundir fake news. A regra simples, quase infalível, é a seguinte: na dúvida sobre a veracidade de algo noticiado nas redes sociais, verifique se apareceu na imprensa profissional. A velha imprensa ("golpista" no inevitável adjetivo repetido pelo PT), com seus parâmetros de contextualização e suas regras de apuração, é um dos pilares da democracia representativa. Os populistas, de direita ou de esquerda, precisam destruir a reputação de credibilidade do jornalismo.