EUA

Pablo Ortellado: Pesquisadores veem risco de violência política na eleição americana

Um em cada cinco americanos que se identifica como democrata ou republicano considera justificado o uso de violência se o seu partido perder

Cientistas sociais de diferentes instituições de pesquisa dos Estados Unidos perceberam que investigavam em paralelo a aceitabilidade da violência política por cidadãos com forte identidade política.

Quando reuniram seus bancos de dados, descobriram que o país vive uma onda crescente de aceitação da violência política, o que pode culminar em uma explosão caso o resultado das eleições presidenciais seja contestado por uma das partes.

Em artigo no site Politico, os pesquisadores apresentaram números preocupantes: em setembro de 2020, cerca de um terço dos americanos que se identificam como democratas ou como republicanos considerava justificado o uso da violência para atingir objetivos políticos (33% dos democratas e 36% dos republicanos). O índice era de apenas 8% em 2017, passou para 12% em 2018, depois para 15% em 2019 e dobrou para 30% em junho de 2020, no contexto dos embates entre conservadores e progressistas nos protestos do Black Lives Matter.

Os pesquisadores estão particularmente preocupados com dados que sugerem que cada episódio de violência política torna mais aceitável violência adicional, num ciclo vicioso perigoso: logo após um episódio de violência política, a aceitação geral da violência parece subir.

Nos últimos meses, ações armadas dos dois campos resultaram em morte. Em agosto, dois ativistas do Black Lives Matter foram mortos a tiros por um apoiador da ação da polícia na cidade de Kenosha. Quatro dias depois, um militante de extrema direita foi morto a tiros por um ativista antifascista em Portland.

Além dessas mortes, casos de agressão se espalharam por todo o país no contexto dos protestos.

Episódios de violência armada também aconteceram em protestos contra as políticas de isolamento social, como as diversas invasões da Assembleia Legislativa de Michigan por ativistas de extrema direta pesadamente armados.

O dado mais preocupante descoberto pelos pesquisadores mostra que um em cada cinco americanos que se identificam como democrata ou como republicano considera bastante justificada a violência se seu partido perder as eleições presidenciais, em novembro (20% dos republicanos, 19% dos democratas).

Quanto mais forte a identificação partidária, maior essa abertura à violência.

Como Donald Trump insiste que o voto pelo correio pode levar a uma fraude eleitoral, e Hillary Clinton recomendou ao candidato democrata Joe Biden não reconhecer a derrota se o resultado for apertado, os pesquisadores acreditam que sua preocupação com uma explosão de violência em novembro é bastante pertinente.

*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.

El País: Trump e Melania testam positivo para covid-19 e entram em quarentena

Doença joga gasolina na incendiária campanha presidencial e pode colocar a política americana de pernas para o ar caso o vice-presidente ou Joe Biden, seu adversário, tenham sido contaminados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelo Twitter na madrugada desta sexta-feira que ele e sua mulher, Melania, receberam um diagnóstico de covid-19 e por isso entrarão em quarentena. “Sairemos disto JUNTOS”, escreveu o mandatário. A notícia representa mais um barril de gasolina sendo atirado a uma campanha eleitoral tensa, quando faltam apenas 33 dias para que o eleitorado norte-americano decida quem será o ocupante da Casa Branca nos próximos quatro anos.

Trump, de 74 anos, decidiu fazer exame de covid-19 nesta quinta, depois que Hope Hicks, uma de suas assessoras mais próximas, testou positivo no exame para o coronavírus, segundo noticiou inicialmente a Bloomberg News e confirmou depois o próprio mandatário ao canal Fox. Hicks, de 31 anos, acompanhou Trump no Air Force One na viagem a Cleveland (Ohio), onde ele participou do primeiro debate televisivo contra o seu rival democrata, Joe Biden. Ela também tinha estado com o republicano na quarta-feira em um comício em Minnesota. Neste sábado sua agenda incluía um ato na Pensilvânia.

O resultado positivo de Trump ocorre num momento em que o presidente vinha pisando no acelerador de sua campanha para tentar reverter as pesquisas que dão vantagem a Biden, com quem protagonizou um feroz debate na terça-feira, quando o republicano foi repetidamente repreendido por interromper o rival. Ambos ficaram a menos de quatro metros de distância, e tudo indica que o candidato democrata e sua equipe mais próxima também devem se submeter ao exame.

Conforme informou o presidente norte-americano em uma entrevista ao canal Fox, tanto ele como sua esposa, Melania, tinham decidido se submeter ao exame do coronavírus depois da notícia sobre a colaboradora dele. “[Hicks] deu positivo”, afirmou Trump ao canal. “Acabo de fazer um teste e veremos o que acontece.”

O médico oficial da Casa Branca, Sean Conley, afirmou em nota que o presidente “se encontra bem” e continuará “cumprindo suas funções”. Segundo ele, tanto Trump quanto a primeira-dama se encontram em bom estado “por enquanto” e planejam passar sua convalescença na ala residencial da Casa Branca. Na opinião de Conley, Trump tem condições de continuar trabalhando “sem interrupção” enquanto se recupera. Com uma quarentena à vista, a campanha entra em um terreno totalmente desconhecido até agora, como outros tantos episódios vividos neste período eleitoral de 2020.

Um comentarista médico afirmou no canal Fox que, na faixa etária de Trump, o índice de sobrevivência da covid-19 é de 96%, mas que a obesidade e a hipertensão aumentam o risco. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, bem mais jovem que Trump (tem 56 anos), teve covid e ficou em estado grave no final de março. O atual cenário nos EUA leva a uma série de especulações marcadas por questões legais. Se Trump está contagiado, é provável que o mesmo ocorra com seu vice, Mike Pence. Caso ambos tenham que ser afastados, o próximo nome na cadeia sucessória é a presidente da Câmara dos Representantes (deputados), a democrata Nancy Pelosi, inimiga jurada dos republicanos.

Apesar dos 200.000 mortos e mais de sete milhões de casos confirmados nos EUA, o presidente manteve eventos e comícios em que admiradores dele se aglomeram para cumprimentá-lo e aclamá-lo. Na grande maioria de seus atos, Trump se gabou de não usar máscara e se riu de seu rival por fazê-lo. A mesma política antimáscara vigora na Ala Oeste da Casa Branca e nas viagens que o mandatário vinha fazendo pelos Estados que serão mais decisivos nas eleições de 3 de novembro.

Hicks é um dos cinco membros destacados do Governo Trump que deram positivo para Covid-19 e que despacham regularmente com o presidente. Assim como o magnata republicano, ela não costuma usar máscara em suas aparições públicas. Durante a viagem da assessora a Cleveland com Trump, entre 20 e 30 pessoas viajavam no avião presidencial, incluindo funcionários da Casa Branca e familiares do presidente.

Sem máscaras

Entretanto, na noite da terça-feira, durante o debate, a família de Trump e amigos próximos – a presença de público foi muito limitada – apareciam na tela sem usar máscaras que protegessem a boca e o nariz, ao contrário da mulher de Biden, que estava com o acessório durante os 90 minutos que durou o caótico e truculento encontro.

Ex-diretora de comunicação da Casa Branca e assessora de imprensa durante a campanha presidencial de seu chefe em 2016, Hicks retornou à Administração Trump em fevereiro passado para trabalhar ombro a ombro com um dos mais próximos assessores de Trump, Jared Kushner. A millennial de Connecticut era e é uma das pessoas mais fiéis a Donald Trump, e sua discrição lhe permitiu sobreviver em seu momento ao tumulto permanente que espreita o presidente. Não tem conta no Twitter, e a do Instagram é privada.

Hicks havia deixado a Casa Branca em 2018 para ocupar um cargo de direção no escritório de comunicações da corporação Fox. Modelo de profissão, a jovem carecia de qualquer experiência em política até entrar para a campanha de Trump em 2016. Antes desse momento que mudou sua vida, a jovem trabalhou para a filha do presidente, Ivanka Trump.Adere a

César Felício: Relações carnais

Eleição nos EUA mexe no jogo político brasileiro

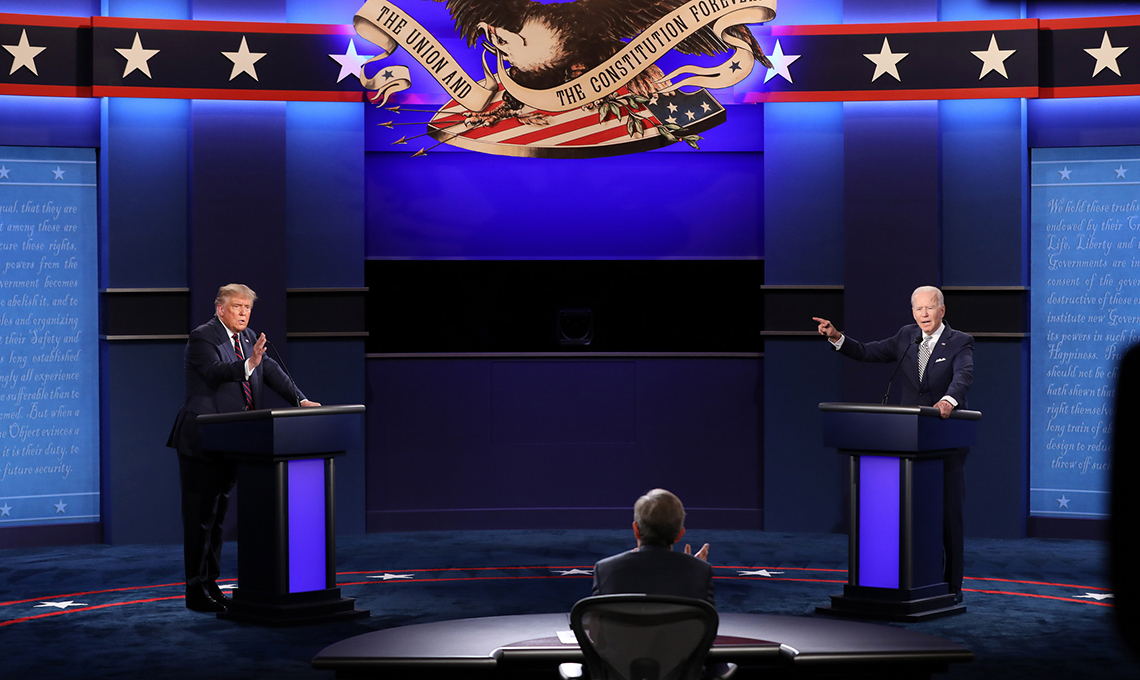

Se alguma evidência ainda precisava ser apresentada para comprovar a extrema importância da eleição americana no processo político brasileira, essa necessidade desapareceu com o debate da última terça-feira entre Joe Biden e Donald Trump.

Sem ser provocado, Biden de moto próprio afirmou que faria uma proposta para o Brasil na área ambiental, que mais soa a um ultimato. Ou Bolsonaro aceita US$ 20 bilhões de ajuda para preservar a Floresta Amazônica, ou arcará com consequências econômicas.

Foi um aceno de Biden à ala mais radical do Partido Democrata, que precisa ser compensada de alguma maneira por todos os gestos centristas já feitos pelo candidato. Mas sinalizou para um isolamento maior do governo brasileiro no futuro. Será o fim das relações carnais entre Brasil e Estados Unidos, como o próprio Bolsonaro deixou claro ao refutar no dia seguinte a proposta de “plata o plomo” feita pelo democrata. Afora Rússia e China, o Brasil foi o único país mencionado no debate.

A reeleição de Trump empoderaria o bolsonarismo não pelo que as relações com os Estados Unidos poderiam proporcionar ao país do ponto de vista comercial, econômico. Há uma sintonia política que não passa por isso, e motiva o Brasil a se submeter a uma equação desigual, em que o alinhamento brasileiro claramente não tem retribuição.

Por Trump, o Brasil aceita condições menos favorecidas no comércio de etanol e o chanceler se abala até Roraima para servir de escada a um gesto político do secretário de Estado.

A similaridade entre Trump e Bolsonaro é assustadora, como ficou nítido no debate. Trump demonstrou na lancinante hora e meia de refrega com Biden que não titubeia em deixar no ar o risco de uma ruptura institucional, caso não consiga permanecer no poder. Também exaltou as forças armadas e policiais. Militarizou a pandemia, ao dizer que vai acionar a tropa para distribuir doses da vacina contra Covid-19.

Bateu e rebateu na tecla do anticomunismo. Agrediu a imprensa. Recusou-se a condenar a extrema-direita. Responsabilizou os governadores por dois males que afligem os Estados Unidos: a desaceleração da economia, supostamente produto de um fechamento exagerado de atividades por conta da pandemia e a escalada da insegurança,

Para completar, colocou em dúvida a qualidade do sistema de votação no seu país e flertou com o negacionismo sanitário, ao relativizar a importância do uso de equipamentos individuais de proteção, como a máscara.

Torna-se difícil citar pelo menos uma diferença entre ambos. Talvez seja possível dizer que o discurso religioso, tão preponderante na retórica bolsonarista, não marcou a fala de Trump na noite da terça-feira. Não houve as citações de João, capítulo 8, versículo 32.

Bolsonaro converteu-se, de certo modo, em uma franquia de Trump. Um dos arquitetos da vitória republicana em 2016, Steve Bannon, também foi um conselheiro na eleição do presidente brasileiro dois anos depois.

Grandes influenciadores bolsonaristas nas redes sociais fazem parte do ramo endinheirado da colônia brasileira no país, que atua nos setores financeiro e imobiliário. Estes brasileiros estão profundamente vinculados a estrategistas da direita radical americana. Olavo de Carvalho, de longe o principal agitador cultural, não tem este tipo de ligação, mas de seu bunker no sul dos Estados Unidos recebe a influência da direita americana e dá lógica e coerência interna para todo o discurso extremista brasileiro.

É para os Estados Unidos que correm os bolsonaristas que, por um motivo ou por outro, estão preocupados com a reação da Justiça brasileira às suas demasias. Não à toa Bolsonaro quis nomear um operador político- seu próprio filho, Eduardo- para ser embaixador no País. Ficou óbvio que o que guia o bilateralismo americano não é comércio e economia. É ideologia.

Há uma mesma faixa. Trump e Bolsonaro estão na mesma frequência modulada. O possível descarrilamento nos Estados Unidos da estrada da direita radical abre perspectivas perturbadoras para políticos como o brasileiro.

A eleição paulistana, como mostra a pesquisa da XP/Ipespe divulgada com exclusividade pelo Valor, mostra que Celso Russomanno nunca teve uma chance tão boa de chegar ao segundo turno como agora. Está colado ao presidente Jair Bolsonaro, que conta com 28% de aprovação na cidade, e se beneficia do recall das eleições passadas, que o situam acima do patamar de 20%. Precisamente 24% no XP/Ipespe. O desafio é o que acontece depois. A posição de Russomanno para disputar o segundo turno é ruim.

Bruno Covas tem 21% na pesquisa. Se enfrentar o tucano no segundo turno, como tudo no momento indica, será difícil para Russomanno herdar os votos da esquerda. Boulos, Tatto, Orlando Silva,, Vera Lúcia e Marina Helou no momento somam 15%. Covas consegue 37% na simulação de segundo turno. O voto do centrista Marcio França, por ora, parece estar dividido, mas pende mais para o candidato bolsonarista. Russomanno obtém 35% no embate direto contra Covas. A soma do seu caudal com os 6% de Arthur do Val, Matarazzo, Levy Fidelix e Joice Hasselman e Felipe Sabará, todos matizes de direita, agrega 30%.

Russomanno só consegue vantagem clara se enfrentar Boulos no segundo turno, porque aí é possível restabelecer o vigorosíssimo discurso antiesquerdista. Seria a repetição do cenário do segundo turno carioca em 2016, em que Crivella teve a sorte de chegar ao segundo turno contra o único candidato que conseguia sobrepujar.

Um levantamento no mês de setembro com a análise de 31,5 milhões de posts no Twitter e no Facebook, feito pela consultoria ponto Map, indica que o debate nas redes está longe da zona de conforto bolsonarista.

A saúde lidera as menções, com 17% de participação. Menos debatida, a Economia deu um salto de 5% para 9% das menções. E não se fala mais tanto de auxílio emergencial, mas de desemprego, inflação dos alimentos e perda de renda.

Bolsonaro não tem porque se envolver profundamente em uma eleição que corre o risco de perder. É bom Russomanno torcer para Boulos.

Luiz Carlos Azedo: A segunda onda

Alguma transferência de renda precisa ser assegurada à população mais pobre no próximo ano, e o Congresso precisa encontrar uma saída. O governo não quer cortar na própria carne

Tudo indica que realmente está havendo uma segunda onda da pandemia na Europa — principalmente na Inglaterra, na Espanha e na Itália —, mas não se pode afirmar, ainda, que o mesmo esteja ocorrendo no Amapá, no Amazonas e em Roraima, onde o número de casos voltou a subir. A média nacional de transmissão da pandemia abaixo de 1/1 indica que o pior já passou, realmente, embora o número de casos confirmados continue muito alto. A sensação é de que estamos no meio de uma montanha russa, que parece não tem fim. São 142, 2 mil mortes e 4,7 milhões de casados confirmados até ontem, número só ultrapassado pelos Estados Unidos.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 678 óbitos, o que dá uma média de 28 mortos por hora. Mas é um número 15% menor do que o da semana anterior, o que realmente representa um alento. O presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para essa discussão sobre segunda onda, naturalizou o número de mortes como fizeram os generais e políticos italianos em Trento e Trieste, até que a História, muitos anos depois, cobrou-lhes a responsabilidade.

Já comentei esse assunto por aqui, mas não custa relembrar. Quando a Itália entrou na I Guerra Mundial, em 1915, ao lado da “Entente” (aliança entre França, Inglaterra e Rússia), os políticos e militares italianos acreditavam que seria uma oportunidade de libertar Trento e Trieste do jugo estrangeiro e declararam guerra ao Império Austro-Húngaro. Centenas de milhares de jovens foram recrutados e lançados à batalha.

No primeiro confronto, porém, o exército inimigo manteve as suas linhas de defesa de Izonso e o ataque foi contido. Morreram 15 mil italianos. Na segunda batalha, foram 40 mil mortos; na terceira, 60 mil. Os italianos lutaram “por Trento e por Trieste” em mais oito batalhas, até que, em Caporreto, na décima-segunda, foram derrotados fragorosamente e empurrados pelas forças austro-húngaras às portas de Veneza. Citado no livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari (Companhia das Letras), o episódio ficou conhecido como a síndrome “Nossos rapazes não morreram em vão”. Foram contabilizados 700 mil italianos mortos e mais de 1 milhão de feridos ao final da guerra.

Por que isso aconteceu? Por que a autocrítica não é o forte dos militares nem dos políticos. Depois de perder a primeira batalha de Izonzo, havia duas opções: admitir o erro e assinar um tratado de paz com o Império Austro-Húngaro, que enfrentava outros três exércitos poderosos; ou continuar a guerra e apelar para o patriotismo. Prevaleceu a segunda, porque a primeira tinha o ônus de ter que explicar para os pais, as viúvas e os filhos dos 15 mil mortos de Izonso por que eles morreram em vão.

Bolsonaro não teme um segundo ciclo da covid-19, já anda criticando o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), que estuda fazer um novo lockdown para conter o aumento do número de casos na capital do Amazonas, que desmente a tese de que já haveria “imunização de rebanho” no estado. O presidente da República naturalizou as mortes por covid-19, a “gripezinha”, e culpa governadores e prefeitos pelo desemprego em massa. Na sua avaliação, a política de isolamento social é responsável pela desorganização da economia e não o novo coranavírus, como acreditam sanitaristas e economistas.

Renda Cidadã

Na verdade, teme — com razão — uma segunda onda de desemprego, maior do que a primeira, em decorrência da recessão e do fim do auxílio emergencial. Mesmo com a flexibilização do isolamento social na maioria das cidades — a razão da lenta queda do número de casos e de mortes —, a atividade econômica não se recuperou nos níveis esperados. O governo arrecada menos, os investidores foram embora, e muitas atividades econômicas deixaram de existir, por falta de consumidores. Houve uma revolução nos hábitos pessoais, com grande impacto na mobilidade urbana, fazendo com que muitos negócios desaparecessem.

É nesse contexto que a discussão sobre o Renda Cidadã, o programa que Bolsonaro pretende lançar para substituir o Bolsa Família, está sendo posta. Existe um ingrediente eleitoral inequívoco, cuja digital é a extinção do Bolsa Família, mas a preocupação de Bolsonaro com a situação das pessoas que ficaram sem trabalho e perderão toda a renda faz sentido. Alguma transferência de renda precisa ser assegurada à população mais pobre do país no próximo ano, e o Congresso precisa encontrar uma saída. O governo não quer cortar na própria carne, reduzindo gastos desnecessários — está mais do que provado que existem — e privilégios do serviço público; prefere meter a mão nos precatórios, empurrando as dívidas judiciais para as calendas, e pongar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao Básica (Fundeb), desviando recursos para o Renda Cidadã.

O curioso nessa história é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, passou de cavalo a burro. Antes, era a política econômica que ditava as propostas do governo, aos políticos cabia defendê-las no Congresso; agora, são os líderes do governo na Câmara e no Senado que dão as cartas, a equipe econômica corre atrás de soluções técnicas para viabilizá-las, o que geralmente não acontece. As reformas tributária e administrativa colapsaram. O mercado está reagindo: alta do dólar e queda na Bovespa. Os investidores estão cada vez mais cabreiros com o Brasil.

Hélio Schwartsman: Bolsonaro e a ONU

Governo atual é prova de que mundo acertou ao não conceder vaga no CS ao Brasil

O governo de Jair Bolsonaro e seus posicionamentos na arena internacional são a prova definitiva de que o mundo acertou ao não conceder ao Brasil um lugar como membro permanente do Conselho de Segurança (CS) da ONU, organização que completa 75 anos de existência.

Não que tenha havido uma chance clara de galgarmos tal condição. As discussões sobre reforma da ONU dificilmente passarão de discussões. Mas, durante muito tempo, em especial nos governos petistas, conquistar uma vaga permanente foi meta quase obsessiva do Itamaraty, o que, aliás, nos levou a posicionamentos moralmente discutíveis, incluindo a defesa de ditaduras de olho em seus votos.

Os despautérios sobre queimadas e pandemia que Bolsonaro deve proferir hoje em seu discurso de abertura da Assembleia Geral ficam mais ou menos limitados a nos expor ao ridículo, porque não passamos de um membro ordinário da organização Mas, se tivéssemos um papel de maior relevo, aí as inconstâncias e insensatezes de governos brasileiros teriam um impacto negativo mais concreto sobre o mundo. Uma das funções do CS é promover a moderação e limitar a capacidade das grandes potências de fazer o que bem entenderem.

O problema de fundo, que nos inabilita para uma vaga permanente no CS, é que nossa institucionalidade não evoluiu o bastante para diferenciar na prática os interesses estratégicos do Estado brasileiro dos objetivos propagandísticos de governos, que são por definição transitórios.

Pessoalmente, vou até um pouco mais longe e acho que o Brasil deveria abdicar permanentemente de alcançar uma vaga permanente no CS. Ela serviria para inflar o ego de presidentes, ministros e diplomatas, mas não vejo que benefícios traria ao cidadão. Pelo contrário, implicaria mais despesas para os cofres públicos e nos levaria a fazer alguns inimigos no cenário internacional. Não há nada errado em ser uma nação "low profile".

Cristina Serra: Itamaraty acovardado

Governo adotou postura indigna e covarde de submissão aos senhores da guerra

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, usou o território brasileiro para bater os tambores da guerra, hostilizar a Venezuela e desfilar sobre o tapete vermelho da sabujice estendido pelo governo Bolsonaro.

A cruzada persistente de Trump contra nosso vizinho ecoa a de Bush filho contra o Iraque, que resultou na invasão do país, em 2003, em nome das armas de destruição em massa de Saddam Hussein, nunca encontradas. Coincidência que os dois países tenham imensas reservas de petróleo? Curiosa é a preocupação democrática seletiva dos EUA, aliados inabaláveis da Arábia Saudita, um dos regimes mais repressivos do mundo.

Felizmente, a presença de Pompeo aqui, em plena campanha de reeleição de Trump, foi contestada por lideranças das mais variadas filiações políticas e matizes ideológicos.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a considerou uma "afronta". Seis ex-chanceleres, que serviram aos governos Collor, Itamar, FHC, Lula e Temer, lembraram que a Constituição brasileira preconiza a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz.

A Venezuela de Nicolás Maduro está enredada em um labirinto, com uma democracia degradada, instituições em colapso, graves violações aos direitos dos cidadãos e uma crise econômica agravada pelas sanções norte-americanas, conforme registrado seguidamente pela alta-comissária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Michele Bachelet. Até o fim deste ano, estima-se o êxodo de até seis milhões de venezuelanos. Uma tragédia humanitária sem precedentes na América Latina.

É imperativo encontrar mecanismos de mediação entre governo e oposição para uma plena restauração democrática no país fronteiriço. A diplomacia brasileira tem história e reputação internacional na construção da paz. Mas, sob Bolsonaro, preferiu adotar a postura indigna e covarde de submissão aos senhores da guerra.

José Casado: Planos para uma guerra

É novidade a sincronia entre Brasília e Washington no planejamento do cerco militar ao regime de Caracas

Na sexta-feira, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acabou enredado num roteiro quase cômico. Saiu de Washington, parou em Boa Vista, xingou o ditador vizinho Nicolás Maduro, desafiando-o a sair no braço, voltou ao avião e foi embora. Teve como coadjuvante o chanceler Ernesto Araújo, burlesco cruzado do obscurantismo bolsonarista, para quem um agente “comunista-globalista” é o responsável pela morte de mais de 137 mil brasileiros — o “comunavírus”.

Da visita de Pompeo, ex-chefe da CIA, restou o eco da investida contra o líder da cleptocracia venezuelana, qualificado como narcotraficante. Nada de novo, tudo verdade.

Inovador foi o aval do governo Jair Bolsonaro a um diplomata estrangeiro para usar o território brasileiro num ataque a governo vizinho. Esse delito constitucional foi flagrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Desde a redemocratização, interferências indevidas na política dos vizinhos eram feitas no exterior. Lula, por exemplo, fez comícios na Venezuela pela reeleição do ditador Hugo Chávez e mobilizou a marquetagem do PT para ajudar a eleger o sucessor Maduro, enquanto a Odebrecht pagava as contas.

Outra novidade foi a sincronia entre Brasília e Washington no planejamento do cerco militar ao regime de Caracas. Mobilizaram-se três mil soldados brasileiros, satélites e baterias de foguetes, levadas por 4,6 mil km, numa simulação de guerra convencional na fronteira Norte.

A “Operação Amazônia” acaba amanhã. Foi desenhada junto com a “Poseidon” no Caribe, conduzida pelo Comando Sul dos EUA com tropas colombianas. O cerco a Maduro incluiu Guiana e Suriname, que disputam limites no Atlântico com a Venezuela para exploração de petróleo. Pompeo visitou-os e saiu com acordos de livre trânsito para os aviões do Pentágono.

Ontem, em Brasília, parlamentares preparavam “moção de censura” ao secretário americano pela cena insólita em Boa Vista. Alvo errado. Foi Bolsonaro e o seu chanceler que jogaram o Brasil num plano de guerra contra a Venezuela, e com explícito desprezo ao Congresso.

Luiz Sérgio Henriques: Duas nações, uma crise

Sinais de alarme soam diante da devastação que Trump e Bolsonaro têm promovido

Poucas vezes um evento terá tanta relevância além das fronteiras de um país quanto as iminentes eleições norte-americanas, a indicar como, acima das reivindicações exclusivistas de soberania nacional da parte de atores deliberadamente cegos ou orgulhosamente obtusos, os processos de interdependência terminam por impor sua lógica e tornar menos dessemelhantes realidades originalmente distintas. É como se – considerando Estados Unidos e Brasil – o sistema político de cada qual se destacasse das respectivas matrizes históricas, individualistas num caso, organicistas no outro, e apresentasse o mesmo problema, de tal modo que, sinalizando futuras e cada vez mais frequentes influências recíprocas, os resultados americanos de novembro viessem a condicionar vigorosamente as coisas por aqui.

Em tese, a matriz anglo-saxã asseguraria, com razoável grau de previsibilidade, a boa saúde da democracia na América, enraizando-a em indivíduos livres e acostumados à participação na vida pública. Em contrapartida, ibéricos como somos, tenderíamos à arquitetura social “barroca”, perdido o indivíduo numa totalidade que não domina e frequentemente o esmaga, pelo menos na versão pessimista tantas vezes predominante. Estruturalmente liberal-democratas, os americanos; intimamente autoritários e às voltas com autoritarismos, condenados a regar monotonamente a mirrada planta da democracia, nós, brasileiros.

O fato é que o sistema político das duas grandes nações, por artes de um mundo que parece ignorar particularismos, encontra-se desafiado por uma questão análoga. Como efeito do abrasileiramento dos EUA ou da americanização do Brasil, ambos se tornaram casos de manual dos procedimentos em curso de “morte das democracias”, com a corrosão das suas normas escritas e não escritas, das suas regras e dos seus valores. Os sinais de alarme soam diante da devastação que, quase em paralelo, Donald Trump e Jair Bolsonaro têm promovido em circunstâncias já de si muito difíceis. E como advertem os estudiosos, a obtenção de um segundo mandato por líderes desse tipo configuraria uma situação ainda mais perigosa, sem exclusão da possibilidade de crises institucionais.

Há uma coleção de ineditismos na conduta de Trump que requer algum esforço analítico maior. No plano externo, quem jamais imaginaria o afastamento entre EUA e seus aliados tradicionais, os países do Ocidente democrático, além da admiração de Trump por dirigentes autoritários, incluído o agora arquirrival Xi Jinping? Quem suporia, há alguns anos, a aliança tácita com Vladimir Putin em chave antieuropeia, minando um projeto de superação de rivalidades que conduziram, só no século 20, a uma prolongada “guerra civil continental” entre 1914 e 1945?

O lema “America first”, que sintetiza a retirada das instâncias multilaterais, a começar pela ONU, pode ter uma leitura realista de que todo governante deve cuidar antes de tudo do próprio país e estaria arruinado se não o fizesse. Mas deve-se entendê-lo mais adequadamente como sintoma de renúncia ao universalismo dos valores liberais trazidos audaciosamente ao mundo pela revolução americana – afinal de contas, uma moderna guerra de libertação nacional. Renúncia, portanto, que explicita incapacidade de direção dos processos globais e recuo para um horizonte “corporativo”, que aquele país, sob Trump, só tem abandonado de tempos em tempos em favor de ações erráticas e unilaterais.

O mesmo déficit de hegemonia ocorre internamente. Poucas vezes, como agora, ocupou a sala de comando um governante voltado apenas para o próprio gueto de fiéis, a bradar contra a diversidade social, os avanços culturais e as oposições políticas, entendidos todos eles como diferentes expressões de um “inimigo interno” que ameaça o excepcionalismo e o “manifesto destino” americano. A deslegitimação dos adversários, que está no coração do conservadorismo “revolucionário”, é uma traição aos princípios liberal-democráticos e implica, em perspectiva, a substituição da persuasão por meios autocráticos de mando – por uma ditadura, em suma. Mesmo um moderado como Joe Biden aparece como cavalo de Troia da revolução de esquerda que ameaçaria o americano comum. E já há quem monte cenários em que Trump denunciará os resultados caso lhe sejam adversos, ou se recusará a deixar o poder. Nada mais “latino-americano”, na velha conotação, que, por óbvio, mencionamos sem subscrever.

Difícil imaginar que a convergência de crises apague os sinais de batismo das duas sociedades. O mundo globalizado, ao contrário do que pensam os detratores, não é uma abstração vazia na qual sumam as combinações particulares de liberdade e igualdade, indivíduo e comunidade. Contudo, seja no mundo “ibérico”, seja no “anglo-saxão”, o requisito para despontarem a diferença e a multiplicidade é a universalidade da democracia. Sem ela, como o comprovam cotidianamente Trump e Bolsonaro – o original e o rascunho –, não equacionaremos a atual e aguda crise civilizatória. Na verdade, nem sequer a perceberemos.

*Tradutor e ensaísta, é um dos organizadores das ‘Obras’ de Gramsci no Brasil

Luiz Carlos Azedo: Senhor da guerra

Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano não deixou dúvida de que sua visita teve como objetivo trabalhar pela derrubada do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro

A inusitada visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a um campo de acolhimento de venezuelanos refugiados em Boa Vista (RR) foi uma evidente provocação política, cujo objetivo é escalar as tensões entre a Venezuela e seus vizinhos. E, com isso, dar uma mãozinha para a campanha eleitoral do presidente Donald Trump, que está perdendo a reeleição para o candidato do Partido Democrata, Joe Biden. O Brasil armou o circo porque interessa ao presidente Jair Bolsonaro a vitória de seu amigo republicano. A eleição de um democrata provocaria o colapso da política externa desenvolvida pelo chanceler Ernesto Araújo, considerada um desastre por seus colegas mais experientes do Itamaraty.

O que o Brasil ganhará em troca? Em princípio, 30 moedas, ou seja, US$ 30 milhões para auxiliar a assistência social aos imigrantes. Não chega nem perto do que estamos perdendo em investimentos em razão da política ambiental de Bolsonaro, embora o presidente da República diga que é a melhor do mundo. Só no Fundo da Amazônia, Noruega e Alemanha, que suspenderam seus investimentos, foram responsáveis por 99% dos R$ 3,3 bilhões destinados à proteção da Amazônia. Voltemos à visita de Pompeo. O secretário de Estado norte-americano não deixou dúvida de que sua visita teve como objetivo trabalhar pela derrubada do presidente Nicolas Maduro. Todo presidente dos Estados Unidos que está perdendo as eleições gosta de exibir seus músculos na política externa.

Do Brasil, Pompeo viajou para a Colômbia, cuja fronteira com a Venezuela é o ponto mais quente das tensões na América do Sul. O presidente Ivan Duque é outro aliado incondicional de Trump, que mantém assessores e aviões norte-americanos em território colombiano. Antes, Pompeu havia estado no Suriname e na Guiana, que também vive um estresse com a Venezuela, com o agravante de que sua fronteira nunca foi reconhecida pelos venezuelanos. Na Guiana, Pompeo voltou a criticar Maduro: “Sabemos que o regime de Maduro dizimou o povo da Venezuela e que o próprio Maduro é um traficante de drogas acusado. Isso significa que ele tem que partir”, afirmou. Para a situação política no país vizinho, a provocação só teria consequência prática se houvesse uma intervenção. Afora isso, fortalece a unidade das Forças Armadas venezuelanas e endossa a narrativa de Maduro para reprimir a oposição.

Operação Amazônia

Entretanto, vejam bem, a declaração que Pompeo deu em Boa Vista (RO) foi enigmática quanto ao que os Estados Unidos pretendem realmente fazer. Questionado sobre quando o ditador Nicolás Maduro deixará o poder, respondeu que em casos como a Alemanha Oriental, Romênia e União Soviética, todo mundo fazia a mesma pergunta. “Quando esse dia vai chegar? Ninguém imaginava, mas aconteceu”. Pompeo é ex-diretor da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, que se especializou em fomentar conflitos entre países vizinhos e guerras civis.

Republicano, Pompeo é um político reacionário do Kansas, que se destacou no Congresso norte-americano por combater o movimento LGBTQIA+. Também foi um dos proponentes de um projeto de lei que proibiria o financiamento federal de qualquer grupo que realizasse abortos, e outro que incluiria nascituros entre os categorizados como “cidadãos” pela 14ª Emenda. Ele também votou a favor da proibição de informações sobre o aborto em centros de saúde escolares e pela proibição de financiamento federal à Planned Parenthood e ao Fundo de População das Nações Unidas.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em razão das declarações de Pompeo, emitiu uma nota com duras críticas à visita do secretário de Estado. Deve saber de mais coisas sobre a conversa entre secretário norte-americano e o chanceler brasileiro. A visita também coincide com a mobilização de tropas, equipamentos e armamentos para a Operação Amazônia, que faz parte do Programa de Adestramento Avançado de Grande Comando (PAA G Cmdo), envolvendo mais de 3.000 militares, de cinco comandos diferentes. A operação será realizada nas proximidades de Manaus, até 23 de dezembro, portanto, bem longe da fronteira com a Venezuela.

O Ministério da Defesa e os comandos de Exército, Marinha e Aeronáutica nunca foram favoráveis à escalada de tensões com a Venezuela, embora tenhamos mais homens, tanques, embarcações e aviões do que o país vizinho. As vantagens venezuelanas são os 24 caças SU-30, os helicópteros Mi-17, os tanques T-92 e os mísseis S-300, capazes de atingir com precisão alvos a 250km, todos de fabricação russa e entre os melhores do mundo. Mas, o grande trunfo de Maduro é o apoio ostensivo do presidente Vladimir Putin, da Rússia, que adora jogar uma boia para ditadores que estão se afogando, e a discreta, mas robusta, ajuda econômica da China. Na proposta de atualização da Política Nacional de Defesa, enviada pelo governo ao Congresso, pela primeira vez, desde a Guerra Malvinas, o Brasil admite a possibilidade de um confronto militar com um país vizinho.

Oliver Stuenkel: Vitória de Biden nos EUA deixaria Brasil isolado no Ocidente

Pragmatismo do candidato democrata não seria suficiente para evitar uma ruptura na relação entre Washington e Brasília

Com menos de cinquenta dias até o pleito presidencial nos Estados Unidos, fica cada vez mais evidente que a reeleição do presidente Trump está em perigo. A reviravolta de 2016, quando Trump superou Hillary Clinton de última hora, sugere que é preciso ter cautela, mas a vantagem de Biden na maioria dos estados decisivos indica que o cenário mais provável hoje é uma vitória do candidato democrata. O Brasil, cujo presidente apostou todas as suas fichas na aproximação com Trump, seria um dos países mais afetados pela vitória de Biden. A parceria entre Bolsonaro e Trump pode não ter gerado frutos tangíveis para o Brasil, mas, ainda assim, o capitão perderia o líder que norteou a atuação externa do Brasil de Bolsonaro.

Vários especialistas acreditam que uma vitória de Joe Biden não necessariamente causaria uma ruptura nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Roberto Simon, colunista da Folha de S. Paulo, recentemente escreveu que “um antagonismo profundo parece improvável”, afirmando que Biden seria “um pragmático convencido da importância da relação com o Brasil.” Não há dúvida de que o democrata teria pouco interesse em isolar o Brasil e empurrá-lo para os braços da China ― afinal, espera-se que Biden mantenha a atual estratégia de Trump em relação ao país asiático.

Porém, a avaliação dos otimistas tacitamente presume uma forte dose de pragmatismo do lado de Bolsonaro, e pouco na sua atuação externa até hoje sugere que tenha interesse ou capacidade para tal. O caso da derrota de Maurício Macri na Argentina no fim de 2019 serve como exemplo preocupante. A maioria dos analistas esperava que Bolsonaro adotasse uma postura pragmática quando ficou claro que Alberto Fernández, aliado de Cristina Kirchner, grande inimiga do bolsonarismo, se tornaria presidente. Deu-se o oposto. Bolsonaro disse que “bandidos de esquerda” estavam de volta ao poder em Buenos Aires e alertou que o Rio Grande do Sul teria que se preparar para a chegada de refugiados argentinos. Até hoje, Bolsonaro nunca falou com Alberto Fernández. A relação bilateral entre os dois maiores países da América do Sul está na sua pior crise desde os anos 1980.

O exemplo da relação bilateral com a China tampouco inspira otimismo. Muitos esperavam que Bolsonaro abraçaria o pragmatismo depois de ter atacado a China durante a campanha presidencial. Uma vez eleito, porém, pouco mudou. Enquanto o vice-presidente Mourão atuou como bombeiro em várias ocasiões e apagou incêndios, Eduardo Bolsonaro e o então Ministro de Educação, Abraham Weintraub, voltaram a atacar o Governo chinês neste ano, levando a um bate-boca público inédito, envolvendo o cônsul-geral chinês no Rio de Janeiro. A relação do Brasil com a China hoje está marcada pela desconfiança, longe daquilo que era poucos anos atrás.

No caso americano, portanto, não podemos ter a certeza de que o Governo Bolsonaro atuará de maneira diferente ― afinal, para Bolsonaro, a política externa é uma ferramenta chave para animar a base mais radical, e é utilizada para que o presidente possa se projetar como protetor do Brasil contra as numerosas ameaças internacionais. Mesmo com Biden liderando com folga, Eduardo Bolsonaro decidiu compartilhar, nas redes sociais, um vídeo pró-Trump, que levou o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Americano, controlado pelo Partido Democrata, a soltar uma nota de protesto.

Como o brasilianista americano Brian Winter apontou em um debate recente, para manter uma relação bilateral construtiva sob Bolsonaro e Biden, será preciso manter o presidente brasileiro longe do debate público americano. À primeira vista, parece viável ― afinal, o Brasil não é e nunca foi uma prioridade da política externa americana. Porém, três fatores sugerem que o plano de manter Bolsonaro longe dos holofotes nos EUA pode fracassar.

Em primeiro lugar, para pensar sobre a reação de Bolsonaro a uma possível vitória de Biden, é preciso lembrar que Trump dificilmente aceitaria o resultado ― afinal, mesmo em 2016, quando ganhou, insistiu, sem apresentar nenhuma evidência, que milhares de “imigrantes ilegais” teriam votado nos democratas. Agora, diz frequentemente que as eleições de 2020 serão as “mais corruptas da história”, outra vez sem apresentar nenhuma evidência para tal afirmação. Devido ao elevado número de eleitores que votarão por correio, serão dias ou semanas até que se finalize a contagem dos votos. Uma pesquisa recente da NBC News / Wall Street Journal mostrou que quase metade dos apoiadores de Biden planeja votar pelo correio, em comparação com apenas 10% dos apoiadores de Trump. Esse cenário aumenta a probabilidade de que Trump apareça como favorito nas primeiras pesquisas de boca de urna, uma vez que muitos democratas já terão votado. Não requer muita criatividade para imaginar que Trump poderia se aproveitar dessa situação para declarar vitória antes de a contagem dos votos enviados por correio começar.

Durante semanas ou meses de incerteza, em que Trump se recusasse a ceder e frequentemente apresentasse supostas evidências por fraudes, como reagiria Bolsonaro e sua família? Para um anti-globalista pró-Trump, como Olavo de Carvalho ou Ernesto Araújo, a teoria da conspiração que globalistas, comunistas, Biden, Maduro, o PT, George Soros e ateus e chineses se uniram para roubar a eleição de Trump poderia ser irresistível. Se Bolsonaro ou seus familiares optarem por defender publicamente Trump durante o impasse, haverá pouco espaço para pragmatismo quando Biden se tornar presidente.

Em segundo, o desmatamento e o aquecimento global tornaram-se, há tempos, uma preocupação não apenas do mainstream político no Ocidente, mas também são vistos, hoje, como uma ameaça de segurança por Forças Armadas ao redor do mundo. Presumindo-se que Bolsonaro continuará sua postura ambiental atual, seria ingênuo acreditar que Biden conseguiria ficar calado diante do tema ― e a crise diplomática causada pelos incêndios de 2019 nos dá pistas sobre como Bolsonaro responde a críticas internacionais.

Por fim, seria um erro acreditar que o trumpismo como movimento acabaria com a derrota de Trump. Mesmo fora da Casa Branca, Trump estará no controle do Partido Republicano e tentará emplacar sua filha Ivanka como candidata a presidente em 2024. Steve Bannon e outros estrategistas buscarão se reagrupar para atacar nas eleições parlamentares já em 2022. É evidente que Eduardo Bolsonaro manteria contato com redes de extrema-direita nos EUA. Defender uma abordagem pragmática em tais circunstâncias seria um desafio enorme para Biden.

Se a política brasileira dos últimos dois anos nos ensinou alguma coisa é que nunca podemos subestimar o presidente da República. Seria uma excelente notícia se ele conseguisse adotar uma postura pragmática caso, de fato, Biden saia vitorioso. Porém, diante do histórico da política externa bolsonarista até agora, é preciso se preparar para uma crise na relação com os EUA ― e o crescente isolamento do Brasil no Ocidente.

Affonso Celso Pastore: EUA, Europa e Brasil

Há muitas razões para que os brasileiros analisem atentamente o comportamento da economia norte-americana

Há muitas razões para que os brasileiros analisem atentamente o comportamento da economia norte-americana. Ciclos econômicos nos EUA afetam a economia mundial; a guerra comercial contra a China iniciada por Trump interfere com o Brasil devido às relações comerciais que mantemos com ambos; e, acima de tudo, o mercado financeiro centrado em Nova York, interage intensamente com a economia brasileira, afetando direta e indiretamente o seu comportamento. De um modo geral, temos muito a aprender com os EUA, mas não com a sua reação à pandemia e às suas consequências na política monetária. Neste caso, ganharíamos muito mais se prestássemos a devida atenção ao que vem ocorrendo na Europa.

Enquanto o governo dos EUA optou pela negação da pandemia, os vários governos europeus impuseram desde logo um rígido lockdown, que derrubou o contágio e permitiu o início mais rápido de uma cuidadosa reabertura, que favoreceu o bem estar de suas populações.

Como o PIB é uma medida imperfeita de bem-estar, não reflete o ganho devido ao já quase pleno retorno à livre movimentação dos europeus. Porém, acima de tudo, a boa reação europeia no campo sanitário levou a uma utilização bem menos intensa de estímulos monetários. De fato, o BCE vem gerando uma expansão de seu ativo significativamente menor do que a do Fed, e a maior preocupação dos governos europeus é com o “futuro do euro”, para cuja consolidação, na última reunião do Conselho Europeu, foi aprovado um fundo de recuperação de € 750 bilhões, com € 390 bilhões na forma de subvenções e € 360 bilhões em empréstimos. Os europeus reagiram racionalmente à pandemia; foram prudentes na política monetária, e apesar da oposição dos países “frugais” procuraram exorcizar o fantasma de uma nova versão do Brexit, defendendo a moeda única e a cooperação entre os países do bloco.

Já a negação da pandemia por parte do governo dos Estados Unidos levou o país, após uma segunda onda de contágio, a amargar uma média de mil mortes por dia, e para compensar os efeitos econômicos de sua omissão no campo sanitário teve que exagerar na concessão de estímulos monetários, cuja intensidade é melhor avaliada observando seus reflexos sobre os preços dos ativos.

A compra de treasuries por parte do Federal Reserve tem sido tão intensa que derrubou todas as suas taxas de juros para próximo da taxa dos fed funds. Os governos emitem dois tipos de passivo: o que rende juros – os títulos da dívida pública – e o que não rende juros – o papel moeda, e diante de uma estrutura de taxas gravitando em torno de zero tudo se passa “como se” estivesse jogando moeda de um helicóptero. No passado, as curvas de juros já foram inclinadas e planas, mas nunca devido a este comportamento do Fed. Uma de suas consequências é acentuar a tendência de enfraquecimento do dólar, porém a mais preocupante é que o Fed vem alimentando uma bolha no mercado de ações. Há várias semanas a Nasdaq já superou em muito o pico anterior ao início da pandemia, e esse patamar também foi superado pelo S&P 500. Ao se comprometer mais com a queda do desemprego do que com a inflação, Jerome Powell tende a inflar ainda mais a bolha no mercado de ações, e sabemos que estouros de bolhas têm custos econômicos elevados.

Na reação à pandemia o Brasil seguiu os EUA; há mais de 80 dias o país amarga em torno de mil mortes/dia, e para evitar uma recessão ainda mais profunda teve de lançar mão de estímulos. Felizmente o Banco Central nunca cogitou de realizar uma operação twist que reproduzisse a curva de juros norte americana, e esperamos que o lucro da depreciação cambial transferido ao Tesouro não tenha o seu uso desvirtuado. Porém, no campo fiscal, o País desperdiçou recursos de que não dispunha. Sendo incapaz de montar um cadastro que delimitasse corretamente qual seria o “grupo alvo” beneficiado pelas transferências, destinou-as a perto de 66 milhões de brasileiros!

Chegaremos ao final de 2020 com um déficit primário e uma relação dívida/PIB bem superiores ao que ocorreria na ausência desse erro, com as consequências de que: não salvamos as vidas que poderiam ter sido salvas com uma reação correta à pandemia; e deixamos para nós mesmos e para as gerações futuras um enorme custo fiscal.

Uma proeza, maximizamos os dois custos ao adotar um modelo que busca, apenas, viabilizar a reeleição do presidente. Melhor seria termos aprendido com a história dos países de sucesso, que priorizam o bem comum, como fizeram os europeus.

*Ex-presidente do Banco Central e sócio da A.C. Pastore & Associados.

Luiz Carlos Azedo: O espelho côncavo

“No Brasil republicano, sempre houve grande influência do americanismo, em contraposição ao nosso iberismo. Essa contradição está no DNA das nossas jabuticabas institucionais”

As eleições nos Estados Unidos estão sendo vistas como uma encruzilhada do destino do mundo, na qual o “sonho americano” está em risco e, com ele, a democracia em várias partes do planeta. O presidente Donald Trump, que disputa a reeleição, defende teses regressivas em relação à democracia norte-americana e um nacionalismo que contrasta com o globalismo que sempre pautou a atuação da Casa Branca na cena mundial; não por acaso, o ex-presidente Barack Obama, num pronunciamento inédito para quem já comandou o país, em apoio a Joe Biden na convenção democrata, acusou Trump de ser uma ameaça à democracia e aos direitos humanos.

O sonho americano é a grande invenção política da Independência dos Estados Unidos. Seu ethos sintetiza o comportamento social e cultural dos norte-americanos ao longo de sua história. Liberdade, segurança, oportunidades iguais e justas para o sucesso pessoal, bem-estar para as famílias e perspectivas de futuro ainda melhor para as crianças, graças ao trabalho duro, numa sociedade capaz de superar qualquer obstáculo e na qual qualquer um pode chegar ao topo. Essa é a ideia-força do The American Dream. A crise de 2008 e as mudanças em curso no mundo, com a emergência da China como grande concorrente dos Estados Unidos, porém, frustraram os norte-americanos.

Sem dúvida, o sonho americano foi ressignificado pela eleição de Barack Obama, mas foi amesquinhado com a chegada de Trump ao poder, que pôs a imagem dos Estados Unidos de cabeça para baixo, como num espelho côncavo. Em antropologia, o ethos é constituído pelos traços e modos de comportamento que formam o caráter e a identidade de um povo, ou seja, uma identidade social. Do ethos deriva a ética, isto é, as normas e regras de conduta que devem ser observadas pelos membros de uma sociedade.

Trump subverte o ethos do sonho americano, com uma narrativa na qual exalta o pior e não o melhor da sociedade e da história dos Estados Unidos. O problema é que não está sozinho no mundo, sua narrativa negacionista e reacionária, que reforça as autocracias, estimula retrocessos na ordem política de muitos países democráticos, inclusive, o Brasil.

Americanismo

Do ponto de vista objetivo, a força do americanismo estava diretamente associada ao fordismo. Forma mais avançada de organização da produção, o fordismo teve impacto mundial e serviu até de inspiração para o modelo soviético, cujo Estado reproduzia a estrutura organizacional da grande indústria mecanizada, assim como o funcionamento do partido comunista. O fordismo nasceu na fábrica e se expandiu para toda a sociedade americana; se projetou mundo afora depois da II Guerra Mundial. Foi a base material do americanismo, um conjunto de ideias de caráter ideológico, político, cultural e comportamental. As ideias puritanas tiveram um papel fundamental na organização do trabalho e da vida doméstica das famílias norte-americanas e estão na gênese da formação e consolidação das instituições da democracia americana, mas foram suplantadas pelo americanismo, que exacerbou a liberdade individual.

No Brasil republicano, sempre houve grande influência do americanismo, em contraposição ao nosso iberismo, o que gera muitas polêmicas nos meios acadêmicos. Essa contradição está no DNA das nossas jabuticabas institucionais. Historicamente, a influência do americanismo foi determinante para o nosso processo de modernização conservadora. A influência de Trump, porém, como no espelho côncavo, é a negação do sonho americano e uma espécie de americanismo do mal para a democracia brasileira, pois reforça o viés autoritário do governo Bolsonaro. Se o que é bom para os Estados Unidos for bom para o Brasil, perdão pelo trocadilho, melhor torcer para o democrata Joe Biden.