EUA

Luiz Carlos Azedo: O que está em jogo

A maioria das pesquisas aponta a vitória de Biden, mas há cenários em que é possível a reeleição de Trump, mesmo que a maioria dos eleitores tenha votado no democrata

O mundo acompanha com grande expetativa as eleições norte-americanas, com as pesquisas de opinião apontando o favoritismo do democrata Joe Biden. Entretanto, o presidente republicano Donald Trump não se deu por vencido e trabalha abertamente para melar o resultado das eleições. Faz uma aposta no tapetão da Suprema Corte, cuja maioria é bastante conservadora, prometendo judicializar o pleito. Deseja questionar os votos por correspondência e não pretende aguardar o resultado final da apuração das urnas, declarando-se vencedor, caso nas primeiras 24 horas de contagem dos votos esteja em vantagem em relação a Biden.

Ontem, mais de 90 milhões de cidadãos norte-americanos já haviam votado e são exatamente os votos dos últimos dias, que vão se somar aos de hoje, que retardarão o resultado da contagem. A maioria das pesquisas aponta a vitória de Biden, mas há cenários em que é possível a reeleição de Trump, mesmo que a maioria dos eleitores tenha votado no democrata. Porque eleição do presidente dos Estados Unidos se dá num colégio eleitoral, cujos delegados são eleitos em bloco nos estados, não importa a proporcionalidade de votação dos candidatos. Simplesmente, quem ganha a votação no estado indica todos os seus delegados.

Por isso, a última semana de campanha foi um jogo de xadrez eleitoral, no qual os candidatos se movimentaram mirando eleitores indecisos, para obter resultados que possam alterar a correlação de forças no colégio eleitoral. Por exemplo, na Flórida, que tem 29 delegados, nas últimas cinco eleições os republicanos venceram três vezes e os democratas, duas. Trump tenta reverter a derrota prevista para Biden por este estado, onde a diferença era apenas de três pontos. Além de assegurar a vitória onde é líder — Iowa (+1 ponto nas pesquisas), Texas ( 2), Ohio ( 2), Alaska ( 6), por exemplo —, precisaria vencer em outros estados voláteis, como a Geórgia (0) e a Carolina do Norte (-3). E resgatar o Cinturão da Ferrugem — Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Minnesota —, onde garantiu a vitória contra Hillary Clinton, em 2016. É muito difícil.

Mudança de rumo

Estamos num salto parado no ar. Trump confrontou a agenda mundial, que apostava no cosmopolitismo, no multilateralismo e no desenvolvimento sustentável, com um impacto somente comparável ao de Ronald Reagan, eleito em 1980, cuja aliança com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher pôs de joelhos o líder comunista Mikhail Gorbatchov. E foi coroada pelo fim da União Soviética e a restauração capitalista no Leste Europeu. É uma situação muito diferente da atual, na qual a guerra fria, pautada pela corrida armamentista, foi substituída por uma guerra comercial com a China, cujo capitalismo de Estado ameaça a hegemonia econômica dos EUA. Ao contrário de Gorbatchov, que sonhava com a democratização do socialismo, o líder comunista Xi Jinping não promete nenhuma abertura política no regime chinês.

Trump deu um cavalo de pau na política mundial: os EUA saíram do Acordo do Clima de Paris, repudiaram o acordo com o Irã, voltaram atrás no relacionamento com Cuba, atropelaram as regras da Organização Mundial de Comércio. Fomentaram uma onda conservadora e nacionalista em todo o mundo, aliando-se aos líderes mais populistas e reacionários do planeta. A derrota de Trump para Biden pode alterar esse curso, com reflexos benéficos para a cooperação internacional, os direitos humanos, as mudanças de gênero e a renovação da cultura, inclusive aqui no Brasil.

Sim, porque a política do presidente Jair Bolsonaro está atrelada à estratégia de Trump, não somente nos fóruns internacionais, mas também internamente, ainda que isso não faça nenhum sentido do ponto de vista da nossa inserção na economia global, pois nosso principal parceiro comercial é a China. Se Biden vencer, a guerra comercial com a China vai continuar, mas focada na questão da democracia, dos direitos humanos e das relações trabalhistas, nos fóruns internacionais. Terá reflexos também no Brasil, sobretudo em relação ao respeito às instituições democráticas, aos direitos civis e ao meio ambiente. Por isso, a permanência do chanceler Ernesto Araujo e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no governo será ainda mais questionada.\

Marcus André Melo: Manipulação eleitoral nos EUA e no Brasil

Há justificada perplexidade em relação à governança eleitoral na maior democracia do mundo.

A criação de barreiras à participação de determinados segmentos do eleitorado é inédita nas democracias. As formas que essa exclusão potencial assumem são variadas: exigências peculiares quanto ao voto pelo correio, problemas de acessibilidade às cabines de votação ou quanto à sua localização, além de exigências quanto à identificação do eleitor.

A situação é tão crítica que os estados com um histórico de práticas excludentes têm que submeter as alterações de procedimentos ao Departamento de Justiça. No passado, tais práticas consistiam de exigências como quitação de taxas individuais ou testes severos de alfabetização, o que acabava excluindo a população negra e/ou pobre.

Entre nós a exclusão dos setores pobres é muito mais complexa. A Lei Saraiva (1881) proibiu o voto dos analfabetos; a legislação posterior referendou-a, mas a implementação era pífia. As coisas só mudam na prática com a adoção, em 1955, da cédula oficial em substituição as fornecidas pelos próprios partidos, e que permitia a violação sutil do sigilo do voto.

A nova cédula exigia que o eleitor escrevesse o nome/número dos candidatos para os vários cargos, o que acarretou uma enorme expansão dos votos inválidos. A cédula distribuída pelos partidos já continha esta informação, o que permitia que os analfabetos votassem. Prevalecia assim um equilíbrio perverso que permitia a sobrevivência política de elites rurais com controle histórico sobre um eleitorado cativo.

Os bastidores da reforma de 1955 estão disponíveis na forma de registro diário e detalhado das negociações ocorridas entre 11 e 26 de agosto daquele ano, transcritas pelo paladino da reforma, Afonso Arinos, em suas memórias. Tratava-se de uma das medidas da UDN contra o abuso de poder do getulismo, e contou com apoio ativo da Igreja Católica e do TSE, e pressão dos militares. O ator chave, o PSD (majoritário no Congresso), só retirou seu veto após a garantia de que a cédula oficial também pudesse ser distribuída pelos partidos na eleição de 1955.

Esse estado de coisas foi simbolicamente alterado com a extensão do voto aos analfabetos pela emenda constitucional 25, de 1985; a mudança radical ocorreu em 2000, com a adoção da urna eletrônica. A percentagem de votos em branco e nulos que era uma das maiores do mundo —a média para o período 1980-2000 chegou a inimagináveis 37%, enquanto na Costa Rica, Uruguai, Chile, Argentina girava em torno de 5%— caiu brutalmente.

Desde 2000 o Brasil é modelo de governança com altas taxas de comparecimento às urnas e baixas taxas de votos nulos.

*Marcus André Melo, professor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-professor visitante do MIT e da Universidade Yale (EUA).

Rolf Kuntz: Depois da pandemia ainda restará a velha crise

O País nunca saiu do buraco onde caiu em 2015. O PIB de 2014 continua longe

Brasil, Estados Unidos e muitas outras economias ainda levarão mais de um ano para sair da profundeza de 2020. Dezenas de países só voltarão em 2022 ao patamar de 2019, se as projeções estiverem razoavelmente corretas. Sem um segundo surto de covid-19, a maior parte da América Latina estará recuperada em 2023, segundo estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas o caso brasileiro, mais uma vez, é especial, tão especial quanto o de um senador – vice-líder de governo – flagrado com dinheiro na cueca. O País ainda levará uns dois anos, talvez três, para exibir um produto interno bruto (PIB) parecido com o de 2014, anterior ao do grande tombo. Mas a economia terá de funcionar num cenário global diferente daquele conhecido até há pouco tempo.

O Brasil tem sido um país diferente, no mau sentido, há uns dez anos, e o esforço de “normalização” iniciado em 2016-2017 foi em grande parte abandonado em 2019. Para começar, crescimento foi o padrão mundial depois da crise financeira de 2008-2009. Com maior ou menor vigor, a maior parte das economias voltou a avançar, até o desastre da pandemia. Na maior economia da América do Sul, no entanto, erros políticos, agravados com a pilhagem do Estado, minaram a prosperidade.

Mas isso foi pouco visível inicialmente. A primeira fase depois da crise financeira foi promissora. Depois da queda de 0,5% em 2009, o País logo se recuperou. Mas tropeçou em 2012 e três anos depois afundou numa recessão inteiramente made in Brazil, enquanto a vizinhança continuava em crescimento. A economia brasileira encolheu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016 – uma perda acumulada de 6,58% em dois anos.

O PIB cresceu lentamente nos três anos seguintes, 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019, acumulando um avanço de 3,74%. O País chegou a 2020, portanto, sem ter retomado o nível de atividade de 2014, ano anterior à recessão brasileira. Então chegou o novo coronavírus e, com ele, um dos maiores tombos econômicos, talvez o maior da História republicana. Em um trimestre a produção de bens e serviços diminuiu 9,70%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A reação começou logo em seguida, como em muitos países, puxada pelo consumo e favorecida por medidas emergenciais. O Tesouro assumiu custos de centenas de bilhões de reais e o Banco Central (BC) afrouxou a política monetária, criando condições para aumento do crédito. A atividade voltou a crescer, embora sem retornar ao nível pré-pandemia, e há cerca de um mês as projeções para o ano começaram a melhorar.

A maior parte das estimativas aponta contração econômica na faixa de 4% a 5%, neste ano. O FMI ainda projeta para 2020 um PIB 5,8% menor que o do ano passado e expansão de 2,8% em 2021. As projeções do governo, do mercado e de entidades multilaterais indicam ritmos diferentes de recuperação, nos próximos dois anos, mas, de modo geral, insuficientes para o retorno ao patamar de 2014. Na melhor hipótese, a economia tocará esse nível em 2022 e talvez o supere ligeiramente.

Mas a dúvida mais inquietante é outra. Não se sabe quando o Brasil crescerá como um grande emergente. A expansão, pelas projeções de médio e de longo prazos, ficará entre 2% e 2,50% ao ano. Nenhuma das fontes indica um desempenho melhor. É esse o crescimento potencial – sustentável sem desajustes – avaliado por muitos especialistas. Há quem sugira um potencial abaixo de 2%.

São cálculos inseguros, mas certamente a economia brasileira tem perdido vigor há muitos anos. Desde 2000 o investimento em máquinas, equipamentos e obras ficou em média na altura de 18% do PIB. A partir de 2015 permaneceu entre 15% e 16%. A taxa supera 24% ou 25% em emergentes mais dinâmicos.

Além de baixo, o investimento tem sido pouco produtivo. Muitos bilhões foram aplicados pelo setor público em obras interrompidas ou concluídas com muito atraso. Também se falhou na formação de capital humano. Houve redução do analfabetismo e aumento da inclusão escolar, mas outros objetivos essenciais foram negligenciados. Nos anos 2000 pouco se cuidou da qualidade da escola fundamental. Tratou-se muito mais de facilitar o acesso a faculdades e o governo central demorou a valorizar a formação técnica.

A reversão será complicada. Com as contas oficiais estouradas, obras públicas, principalmente federais, dependerão de capitais privados. Mais do que em outros momentos, será essencial formular bem os objetivos, identificar os gargalos e cuidar da eficiência de cada passo. Mas nem o Orçamento de 2021 está pacificado. Além disso, o ministro da Economia insiste em poucos temas, como os custos da folha salarial e a recriação da CPMF, uma aberração. O ministro da Educação fala da sexualidade dos estudantes, o do Meio Ambiente dificulta a proteção das florestas e o de Relações Exteriores segue a Casa Branca, mesmo contra grandes importadores de produtos brasileiros. Enquanto isso, o presidente se concentra na reeleição e na proteção de filhos suspeitos de travessuras, como rachadinhas.

Com esse desgoverno, quem precisa de coronavírus para ir mal?

*Jornalista

Vinicius Torres Freire: EUA ganham mais batalhas contra o 5G chinês e atacam também no Brasil

Mais países proíbem, oficialmente ou na prática, compra de equipamentos da Huawei

A em geral pacífica Suécia proibiu as teles do país de comprar equipamentos de infraestrutura de telecomunicações das chinesas Huawei e ZTE. Seguiu orientação de seus militares e do seu serviço de segurança. As empresas chinesas vão ficar fora também do 5G sueco.

E daí a Suécia? É mais um exemplo da lista agora bem relevante de países que baniram a tecnologia chinesa, oficialmente ou na prática. A restrição a essas empresas é uma discussão que ultrapassa a mera maluquice diplomática subalterna de Jair Bolsonaro.

Funcionários americanos estão oficialmente no Brasil para convencer o governo brasileiro a proibir a Huawei de fornecer equipamentos para as redes 5G. Até abril de 2021, devem ser leiloadas as frequências para 5G (“estradas” de dados) entre as teles.

Pelo menos desde 2012, há campanha americana contra as firmas chinesas que vendem infraestrutura de telecomunicações. A Huawei é a líder mundial do setor. Sob Donald Trump, a campanha se tornou conflito aberto. Entre outras medidas, Trump quer estrangular o fornecimento de softwares, chips e outras tecnologias para as empresas chinesas, além de criar rede de comunicação mundial “limpa”, livre de ciberameaças –isto é, sem participação da China.

O Japão não se comprometeu com os EUA, mas a empresa japonesa que usava a Huawei vai deixar de fazê-lo. O governo, de resto, quer aproveitar a oportunidade para aumentar a participação ínfima das companhias japonesas nesse mercado, assim como os sul-coreanos. A Índia parece que discretamente vai evitar as empresas da rival China e estimula a criação de tecnologia nacional.

A Alemanha prepara leis que, na prática, vão barrar as chinesas, plano que têm apoio dos três principais partidos do país, apesar da oposição de teles e de outras empresas alemãs, que exportam muito para a China.

O Reino Unido baniu as chinesas. A França não vai fazê-lo, mas seu serviço de cibersegurança baixou normas que inviabilizam a opção chinesa. Emmanuel Macron faz lobby pelas empresas europeias do ramo, Nokia e Ericsson, que dividem com a Huawei cerca de 75% desse mercado. A Itália discute o que fazer. A Espanha não baniu ninguém, mas, como em vários países, as teles se sentem pressionadas a mudar de fornecedor.

Em suma, o mercado para as empresas da China pode se limitar a partes da Ásia, do mundo islâmico, da América do Sul e da África. Empresas e mesmo governos da Europa dizem que vai ficar mais caro e demorado implementar o 5G sem a Huawei. Ainda assim, os americanos ganham batalhas importantes.

Os especialistas discutem o futuro da Huawei, destino que pode influenciar decisões de comprar seus equipamentos. Será econômica e tecnologicamente sufocada pela ofensiva dos EUA, ficando atrasada? Ou, ao contrário, o setor pode ter dificuldade de avançar sem a presença, patentes e colaboração tecnológica da gigante chinesa? A empresa pode tentar se virar com pesquisa própria ou com “vazamentos” de insumos e tecnologias?

Um fato é que essas empresas se tornaram assunto militar e de segurança. As acusações não vêm apenas dos EUA. Na página da Polícia de Segurança sueca, seu diretor diz em entrevista oficial que a China é uma das maiores ameaças à Suécia, que o governo chinês faz espionagem cibernética e rouba tecnologia a fim de promover seu desenvolvimento econômico e militar; que isso precisa ser levado em conta na legislação do 5G. Por lei, a agência reguladora sueca de comunicações tem de seguir orientações das Forças Armadas e do Serviço de Segurança.

Luiz Carlos Azedo: Não existe vírus grátis

A fatura chegou primeiro para os desempregados e trabalhadores “por conta própria”, que dependem do auxílio emergencial do governo; mas virá para todos, à prestação

Desculpe-me o trocadilho, mas tem tudo a ver com a velha frase dos bares norte-americanos que nas décadas de 1930 e 1940 ofereciam a refeição para quem pagasse a bebida. Ficou mundialmente famosa porque intitulou um dos livros do economista liberal Milton Friedman, guru do ministro da Economia, Paulo Guedes. A lembrança não tem nenhuma relação direta com suas frases de efeito, até porque, ele tem evitado declarações polêmicas, mas, com o artigo publicado, ontem, pela economista Mônica de Bolle no jornal O Estado de S. Paulo, a propósito dos custos econômicos do negacionismo de Donald Trump em relação à pandemia. Os custos políticos podem inviabilizar a reeleição dele.

Segundo os economistas norte-americanos David Cutler e Lady Summers, citados no artigo, a queda do PIB norte-americano deve chegar a US$ 16 trilhões até outubro do próximo ano, ou seja, 90% do PIB, se a pandemia for controlada até lá. Nos cálculos dos dois economistas, foram incluídos os indicadores econômicos, como o aumento dos pedidos de seguro desemprego, mas, também, estimativas relativas aos prejuízos causados pela liquidação de vidas humanas, ou seja, de força de trabalho geradora de riqueza.

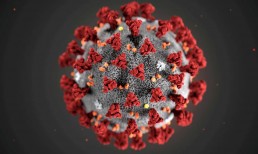

O Brasil não tem indicadores que possibilitem esse tipo de cálculo, mas tem estatísticas que podem servir de referência para um razoável balanço de perdas e danos. Pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University, Mônica De Bolle destaca que o nosso Sistema Único de Saúde (SUS), posto à prova pela pandemia, pode nos dar uma noção, por exemplo, de quanto será preciso investir na Saúde em razão das sequelas da covid-19 nas pessoas que se recuperaram da doença. Como a população está envelhecendo, a pandemia também agrava, por falta de tratamento, as doenças associadas à idade — diabetes, câncer, cardiopatias —, que se somam àquelas que são consideradas endêmicas, como tuberculose, dengue, hanseníase, malária e Aids, que já pressionavam o sistema de saúde.

Crediário

O número de casos graves com longas internações é sete vezes maior do que o de óbitos; 30% dos que sobreviveram apresentam sequelas. Projetam-se 350 mil pessoas nessa situação, a grande maioria dependente do SUS. Com mais de 150 mil mortos, Mônica de Bolle estima que o custo econômico da pandemia no Brasil, por baixo, pode chegar a R$ 9 bilhões, sem considerar as mortes prematuras, ou seja, dos jovens que não faziam parte da população de risco. Coincidentemente, ontem, num evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o presidente Jair Bolsonaro disse que a pandemia da covid-19 no Brasil foi superestimada. Bolsonaro insiste que o vírus e o desemprego devem ser tratados de igual maneira, simultaneamente.

O Brasil é o 2º país com mais mortes por covid-19. Só os Estados Unidos têm mais vítimas: 220.694. Até o final da tarde de ontem, eram 150.998 óbitos de brasileiros causados pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, 5.113.628 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no país, 10.220 a mais nas últimas 24 horas. O número de mortes, felizmente, está caindo: foram 309.

Aproximadamente 4,5 milhões de pessoas se recuperaram da doença até o momento. Outras 436 mil estão em acompanhamento. São 713 vítimas a cada milhão de habitantes, o que coloca o Brasil na 3ª posição de letalidade da pandemia no ranking mundial. O Peru é o país onde a covid-19 mais mata em relação ao número de habitantes (1.008 pessoas para cada milhão), o segundo é a Bélgica (880 pessoas).

As advertências de Mônica de Bolle são importantes porque as pesquisas de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, com a recuperação de seu prestígio, reforçam o discurso negacionista oficial, robustecido pelo fato de que o pior já passou e a redução das taxas de contaminação permite que a política de isolamento social seja flexibilizada, como está sendo, na maioria das cidades. A fatura do vírus chegou primeiro para os desempregados e trabalhadores “por conta própria”, que perderam sua fonte de renda e dependem do auxílio emergencial do governo. A ideia de uma recuperação econômica rápida, acalentada pelo ministro Paulo Guedes, porém, não tem sustentação técnica. A conta está chegando para os demais à prestação.

Luiz Carlos Azedo: O peso da imprudência

Falta-nos um projeto capaz de construir consensos políticos majoritários e resgatar nossa coesão social, para uma grande reforma democrática do Estado e a redução das desigualdades

Num de seus ensaios sobre a França no século XX — O peso da responsabilidade (Objetiva) —, o historiador britânico Tony Judt, falecido em 2010, aos 62 anos, analisa a vida pública francesa entre a Primeira Guerra Mundial e os anos 1970. Como se sabe, o primeiro grande Estado-nação da Europa influenciou toda a história moderna do Ocidente, em razão da Revolução Francesa e da Comuna de Paris. Por essa razão, Judt não esconde seu espanto com “a incompetência, a ‘insoucience’ indiferença e a negligência injuriosa dos homens que governavam o país e representavam seus cidadãos” nesse período, e dedica o livro a Léo Brum, Albert Camus e Raymond Aron, intelectuais franceses que nadaram contra a maré e confrontaram seus pares.

Segundo Judt, o problema da França era mais cultural do que político. Os deputados e senadores de todos os partidos, presidentes, primeiros-ministros, generais, funcionários públicos, prefeitos e dirigentes de partidos “exibiam uma assombrosa falta de entendimento de sua época e do seu lugar”. Para um país que no começo do século teve grandes líderes políticos, como o socialista Jean Jaurès, que tentou evitar a I Guerra Mundial e morreu assassinado num comício pela paz, e George Clemenceau, primeiro-ministro durante a guerra e um dos artífices do Tratado de Versalhes, chama atenção a petrificação das suas instituições políticas no período. Traumatizada pelo sangrento desastre que foi o conflito mundial, a França foi polarizada pela radicalização ideológica que antagonizava comunistas e socialistas, de um lado, liberais e fascistas, de outro, em toda a Europa, e imobilizava o país.

Dividida entre um anseio pela prosperidade, equivocadamente inspirada no passado, e pela estabilidade dos anos anteriores à guerra, de um lado, e as promessas de reforma e renovação a serem pagas com recursos financeiros da punição à Alemanha, de outro, a elite francesa não tinha a menor chance de acertar. Qualquer tentativa de mudança em favor de melhores condições de vida para os franceses era barrada por uma política polarizada entre esquerda e direita, toda reforma institucional ou econômica era tratada como um jogo de soma zero. O desfecho foi a ocupação alemã, período ainda mais traumático, do qual a França foi salva pela vitória dos aliados, sem embargo da heroica resistência dos maquis.

A crítica de Judt é duríssima: “Que a França tenha sido salva de seus líderes políticos, de um modo como não podia ser salvar década antes, se deu graças a grandes mudanças no pós-guerra nas relações internacionais. Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), beneficiária do Plano Marshall e cada vez mais integrada à nascente comunidade europeia, a França não dependia de seus próprios recursos e decisões para ter segurança e prosperidade, e a incompetência e os erros de seus governantes lhe custaram muito menos do que ocorrera em anos anteriores”.

Um paralelo

A tradução literal de “insoucience” é imprudência. Essa é a palavra-chave do paralelo entre esse período da história francesa e a política brasileira atual. Talvez a maior imprudência visível seja a atual política ambiental, que está fadada ao desastre absoluto, porque assentada em base políticas e ideológicas com 50 anos de atraso, ou seja, que remontam à estratégia de ocupação e exploração econômica da Amazônia do regime militar. Suas consequências de curto prazo — perda de investimentos, dificuldades de comercialização de produtos e isolamento internacional —, apontam para um desastre muito maior, porque o mundo passa por uma mudança de padrão energético que está nos deixando muito para trás, como aconteceu na Segunda Revolução Industrial, à qual só viemos a nos incorporar na década de 1950.

A questão ambiental é apenas a ponta do iceberg: falta-nos um projeto capaz de construir consensos políticos majoritários e resgatar nossa coesão social, para uma grande reforma democrática do Estado e a redução das desigualdades, no espaço de uma ou duas gerações. Ninguém tem uma fórmula pronta e acabada para isso. A única certeza é que os velhos paradigmas, que alimentam a polarização ideológica atual, não são capazes de dar as respostas adequadas aos problemas brasileiros. O pior é que o velho nacional desenvolvimentismo e os populismos de direita e de esquerda rondam as instituições políticas, sem que nenhuma dessas vertentes tenha a menor capacidade de dar respostas adequadas às contradições atuais.

A Revolução Francesa inspirou nossas instituições políticas, assim como a Revolução Americana, matriz das nossas ideias federativas. Tanto a França como os Estados Unidos, porém, vivem novos dilemas, com a revolução tecnológica e a globalização, em que perdem protagonismo econômico e político, a primeira para Alemanha, os segundos para a China. Esses quatro países protagonizam as linhas de força do desenvolvimento mundial, no qual precisamos nos inserir de maneira mais proativa. Nenhum deles, porém, nos serve de modelo de desenvolvimento.

Os Estados Unidos não nos darão de bandeja um Plano Marshall, o Mercosul está cada vez mais na contramão da União Europeia e não nos interessa a militarização do Atlântico Sul. Precisamos traçar o nosso próprio rumo. Nossos gargalos econômicos e sociais têm raízes ibéricas (patrimonialismo, compadrio, clientelismo) e escravocratas (a exclusão social e o racismo estrutural). O xis da questão é produzir uma nova síntese sobre a realidade brasileira e, politicamente, desatar os nós institucionais que impedem o nosso desenvolvimento sustentável. Nossa elite política não tem se demonstrado capaz de cumprir essa tarefa.

Raul Jungmann: A armadilha de Tucídides

“O medo de ser superada por Atenas, levou Esparta à guerra”, afirmou o general e historiador ateniense Tucídides, que viveu entre os anos 460 e 400 a.c. Sua principal obra, “História da Guerra do Peloponeso”, tornou-se um clássico por sua preocupação com o exame cuidadoso dos fatos, o que não era costume à época.

Ele ainda foi precursor da imunização ao notar que os atenienses que caiam doentes numa pandemia, numa segunda rodada ficavam imunes. A armadilha de Tucídides pode ser usada na interpretação das causas das guerras, a exemplo da I Guerra Mundial, que opôs Inglaterra e França à ascensão vertiginosa da Alemanha, a Guerra do Paraguai ou, ainda, ao longo conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que só não desandou numa guerra, devido ao risco de destruição mútua, via confronto nuclear.

No presente, estamos assistindo a algo similar no confronto entre a China e os Estados Unidos, líder global crescentemente desafiado pelos chineses, nos campos bélico, econômico e tecnológico. Em “Destinados à Guerra”, Graham Wilson afirma que o que definirá a ordem mundial futura é se os EUA e China conseguirão evitar cair na armadilha de Tucídides.

Já Henry Kissinger, no último capítulo do seu livro “Ordem Global”, espera que as duas nações ainda possam cooperar entre si. No passado, nações conseguiram escapar de serem tragadas pelo confronto em situação semelhante, ao custo de ajustes compulsórios que exigiram extraordinária energia e liderança política, internamente e entre o desafiante e o desafiado.

Foi o caso de Portugal e Espanha no século XV. À época, o Império Espanhol ampliava seu poder e influência nas rotas de comércio do mundo, ameaçando a liderança portuguesa. A saída foi alcançada com a mediação papal e os líderes das duas nações cumprindo limites negociados, a exemplo da Bula Inter Coetera e o Tratado de Tordesilhas.

No quadro atual, a diplomacia brasileira deveria manter-se equidistante, buscando cooperar para evitar o choque que se prenuncia, maximizando ganhos para nossas posições e obtendo vantagens nas mesas de negociação.

Mas não. Aferra-se a uma dependência submissa à política externa dos EUA, causando prejuízos ao interesse nacional, obtendo quase nada em termos bilaterais e de comércio, em detrimento do nosso principal parceiro comercial, a China.

Nós nos tornamos reféns da armadilha de Tucídides deles.

*Raul Jungmann - ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.

El País: Eleições dos EUA empurram Bolsonaro para dilema entre pragmatismo e radicalização na política externa

Vitória de Joe Biden pode isolar o país ao mesmo tempo em que reforça base mais radical do bolsonarismo. Vitória de Trump representaria continuidade de relação tida como de submissão

Felipe Betim, do El País

Terça-feira, 29 de setembro. Noite de debate nos Estados Unidos entre o presidente Donald Trump, que busca a reeleição no próximo 3 de novembro, e o ex-vice-presidente centrista Joe Biden. Ao falar sobre meio ambiente, o democrata disse que mobilizaria "o hemisfério e o mundo para prover 20 bilhões de dólares para o Brasil não queimar mais a Amazônia”, sob o risco de que o país “enfrente consequências econômicas significativas”. A resposta do presidente Jair Bolsonaro veio ainda naquela madrugada via Twitter: “O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. NOSSA SOBERANIA É INEGOCIÁVEL”, afirmou em uma das postagens. “Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, sr. Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável”.

O embate à distância entre Bolsonaro e Biden é um ensaio sobre os dilemas que o Governo brasileiro terá de enfrentar em caso de vitória do democrata. Bolsonaro inaugurou uma política externa baseada num alinhamento automático e submisso aos Estados Unidos de Trump, algo não visto sequer quando os militares tomaram o poder com respaldo norte-americano em 1964. O presidente brasileiro aposta publicamente suas fichas na reeleição do republicano e na continuidade dessa relação tida como submissa. O cenário que se desenha como mais provável neste momento, porém, é o de vitória de Biden, que abriu vantagem nas últimas pesquisas em Estados-chave como Flórida e Pensilvânia. De acordo com três especialistas consultados pelo EL PAÍS, Bolsonaro deverá optar por uma relação de pragmatismo com Biden ou elevar o tom contra a sua administração, levando o Brasil ao completo isolamento na comunidade internacional.

Os especialistas concordam que, por um lado, existe o interesse tanto de Biden como de Bolsonaro em preservar os interesses empresariais e comerciais entre os dois países —os EUA são o segundo maior importador de produtos brasileiros, atrás apenas da China. Ao mesmo tempo, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um importante ator para frear a influência chinesa na América Latina. “Independentemente do vencedor, é plausível que Bolsonaro tentará usar a licitação do 5G para ter uma alavancagem na Casa Branca, como deu a entender em seu discurso na ONU”, explica Matias Spektor, especialista em política externa brasileira e professor de Relações Internacionais da FGV São Paulo. Ele lembra, porém, que setores agronegócio e da indústria que formam parte da base bolsonarista sofreriam caso as relações com o gigante asiático acabem estremecidas. O ponto de equilíbrio não é simples de ser encontrado.

Os pesquisadores consultados também concordam que uma vitória de Biden levará para o centro da diplomacia e da política doméstica a pauta ambiental, com a provável volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris. Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV São Paulo e colunista do EL PAÍS, recorda que Bolsonaro “atua de maneira estridente” quando o assunto é meio ambiente e queimadas na Amazônia. E que a pressão do partido democrata sobre Biden será muito grande. “Conversei com assessores de política externa de Biden. Eles desejam uma relação pragmática, mas dizem não está em suas mãos por causa da forma de agir de Bolsonaro. Podemos entrar num cenário de embate parecido com o que ocorreu com [o presidente francês Emmanuel] Macron”.

O negacionismo e a retórica agressiva de Bolsonaro com relação às queimadas da Amazônia levaram o Brasil a um inédito isolamento na comunidade internacional, coroado pela recente revés do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul ―o Parlamento europeu aprovou uma resolução que rejeita o pacto a menos que haja mudanças naagenda ambiental de países do Mercosul. Porém, Carlos Gustavo Poggio, americanista e professor de Relações Internacionais da FAAP, opina que o presidente acabará cedendo e moderando o discurso. “A curto prazo acredito que uma vitória de Biden geraria atrito, sim, mas a longo prazo é provável que o Brasil tenha um surto de pragmatismo também na arena internacional”, explica Poggio. Ele afirma que em Brasília já se discute a substituição do chanceler Ernesto Araújo. “Internamente temos indícios de certa reorientação do Governo, com sua aproximação com o Centrão. Acho que uma vitória de Biden sacramenta essa reorientação”.

O presidente brasileiro também vem se alinhando a ditaduras, como a da Arábia Saudita, nos fóruns de Direitos Humanos, além de ser alvo de várias denúncias. Até já se desentendeu com países como França, Alemanha e Argentina. Spektor e Stuenkel não descartam uma guinada ainda mais radical, o que certamente elevará o isolamento do Brasil. “Se Biden, pelo motivo que for, sair batendo em Bolsonaro, sua reação vai ser se defender. E ele não vai se defender mudando a política ambiental, vai se defender atacando”, explica Spektor.

Além disso, existe a necessidade de manter uma base bolsonarista radical, e cada vez mais insatisfeita com o pragmatismo do presidente na política interna, coesa. “A política externa brasileira existe, hoje, para animar essa base. Mesmo o custo sendo alto para o Brasil, internamente não é ruim para Bolsonaro ficar isolado na arena internacional”, explica Stuenkel. Ele destaca que, na Turquia, impera a retórica do Governo Recep Erdogan de que existe uma conspiração internacional contra o país. Ao mesmo tempo, mesmo se Trump perder, o trumpismo deve se manter como movimento político forte nos EUA, havendo pressão dos radicais para que o Brasil se alinhe à oposição norte-americana. “A narrativa de que o mundo é perigoso, que os globalistas tomaram a Casa Branca, é muito atraente em termos eleitorais. Infelizmente a gente precisa se preparar pra esse cenário de isolamento bem mais amplo do Brasil”, acrescenta.

Seja como for, com Trump ou Biden ganhando, com Bolsonaro sendo mais pragmático ou mais radical, levará anos para que o Brasil reconstrua sua imagem na comunidade internacional. “Reputação dos países segue a lógica da reputação das pessoas. Leva décadas pra construir, e um instante para destruir. E o tema ambiental ganhou muita importância. Os efeitos das mudanças climáticas estão mais vivos, e o Brasil mudou uma agenda de mais de 30 anos no pior momento possível”, argumenta Spektor. “Nossa imagem já está queimada no mundo, isso já não tem volta. A ideia de um chefe de Estado mitômano já está consolidada no resto do planeta”.

Vitória de Trump e resultados contestados na Justiça

Caso Trump ganhe, os especialistas acreditam que o Brasil poderia continuar fazendo proselitismo na arena internacional enquanto se escuda nos Estados Unidos. “O mundo vai estar muito preocupado com os Estados Unidos e o Brasil não vai estar no holofote”, opina Stuenkel. O problema é que mesmo essa relação aparentemente fluída com o republicano tem suas armadilhas. “É uma relação assimétrica, o chanceler Ernesto Araújo já disse a diplomatas norte-americanos que o Brasil fará tudo o que eles quiserem. O Brasil se colocou numa situação muito frágil de conseguir negociar”, afirma.

Para Poggio, a aproximação com os Estados Unidos é legítima, "mas foi feita de forma equivocada e amadora, dando as costas para o Partido Democrata”. As promessas de Trump de assinar um acordo comercial com o Brasil precisam necessariamente passar pelo Congresso norte-americano, e tudo indica que os democratas sairão fortalecidos das próximas eleições. “O Brasil não construiu pontes suficientes com a sociedade americana nem com o Congresso, incluindo republicanos e democratas”, acrescenta o professor.

No horizonte das eleições está ainda a possibilidade de que Biden ganhe em número de votos, mas perca nos colégios eleitorais. Ou de que, diante de um resultado apertado, Trump não reconheça sua derrota, como já deu a entender, e entre na Justiça para anular os votos por correio. Analistas acreditam que as instituições norte-americanas podem sair arranhadas e questionadas pela população de todo esse processo. Poderia abrir o caminho para que Bolsonaro e outros movimentos de extrema direita radicalizem ainda mais no âmbito doméstico?

Apesar dos impactos negativos no cenário internacional, com a normalização da política trumpista, os impactos ainda não estão claros. Em primeiro lugar, os atuais autoritarismos de extrema direita seguem lógicas e dinâmicas locais, explica Spektor. E, apesar das semelhanças táticas entre esse líderes populistas, a ideia de uma coalizão transnacional aventada pelo ideólogo norte-americano Steve Bannon não saiu do papel. “Trump nunca apostou nisso, ele não hesita em jogar aliados no caldeirão", argumenta o professor, para quem também não está claro que o republicano faria um segundo mandato ainda mais radical, como preveem analistas. Seu foco, explica, deverá ser nomear aliados para cargos da Justiça norte-americana. Uma vez fora da presidência, precisa escapar de processos judiciais. “Trump e Bolsonaro começaram radicais já no primeiro mandato. Eles não precisam de moderação no início, moderação é o que os enfraquece”.

Pablo Ortellado: Pesquisadores veem risco de violência política na eleição americana

Um em cada cinco americanos que se identifica como democrata ou republicano considera justificado o uso de violência se o seu partido perder

Cientistas sociais de diferentes instituições de pesquisa dos Estados Unidos perceberam que investigavam em paralelo a aceitabilidade da violência política por cidadãos com forte identidade política.

Quando reuniram seus bancos de dados, descobriram que o país vive uma onda crescente de aceitação da violência política, o que pode culminar em uma explosão caso o resultado das eleições presidenciais seja contestado por uma das partes.

Em artigo no site Politico, os pesquisadores apresentaram números preocupantes: em setembro de 2020, cerca de um terço dos americanos que se identificam como democratas ou como republicanos considerava justificado o uso da violência para atingir objetivos políticos (33% dos democratas e 36% dos republicanos). O índice era de apenas 8% em 2017, passou para 12% em 2018, depois para 15% em 2019 e dobrou para 30% em junho de 2020, no contexto dos embates entre conservadores e progressistas nos protestos do Black Lives Matter.

Os pesquisadores estão particularmente preocupados com dados que sugerem que cada episódio de violência política torna mais aceitável violência adicional, num ciclo vicioso perigoso: logo após um episódio de violência política, a aceitação geral da violência parece subir.

Nos últimos meses, ações armadas dos dois campos resultaram em morte. Em agosto, dois ativistas do Black Lives Matter foram mortos a tiros por um apoiador da ação da polícia na cidade de Kenosha. Quatro dias depois, um militante de extrema direita foi morto a tiros por um ativista antifascista em Portland.

Além dessas mortes, casos de agressão se espalharam por todo o país no contexto dos protestos.

Episódios de violência armada também aconteceram em protestos contra as políticas de isolamento social, como as diversas invasões da Assembleia Legislativa de Michigan por ativistas de extrema direta pesadamente armados.

O dado mais preocupante descoberto pelos pesquisadores mostra que um em cada cinco americanos que se identificam como democrata ou como republicano considera bastante justificada a violência se seu partido perder as eleições presidenciais, em novembro (20% dos republicanos, 19% dos democratas).

Quanto mais forte a identificação partidária, maior essa abertura à violência.

Como Donald Trump insiste que o voto pelo correio pode levar a uma fraude eleitoral, e Hillary Clinton recomendou ao candidato democrata Joe Biden não reconhecer a derrota se o resultado for apertado, os pesquisadores acreditam que sua preocupação com uma explosão de violência em novembro é bastante pertinente.

*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.

El País: Trump e Melania testam positivo para covid-19 e entram em quarentena

Doença joga gasolina na incendiária campanha presidencial e pode colocar a política americana de pernas para o ar caso o vice-presidente ou Joe Biden, seu adversário, tenham sido contaminados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelo Twitter na madrugada desta sexta-feira que ele e sua mulher, Melania, receberam um diagnóstico de covid-19 e por isso entrarão em quarentena. “Sairemos disto JUNTOS”, escreveu o mandatário. A notícia representa mais um barril de gasolina sendo atirado a uma campanha eleitoral tensa, quando faltam apenas 33 dias para que o eleitorado norte-americano decida quem será o ocupante da Casa Branca nos próximos quatro anos.

Trump, de 74 anos, decidiu fazer exame de covid-19 nesta quinta, depois que Hope Hicks, uma de suas assessoras mais próximas, testou positivo no exame para o coronavírus, segundo noticiou inicialmente a Bloomberg News e confirmou depois o próprio mandatário ao canal Fox. Hicks, de 31 anos, acompanhou Trump no Air Force One na viagem a Cleveland (Ohio), onde ele participou do primeiro debate televisivo contra o seu rival democrata, Joe Biden. Ela também tinha estado com o republicano na quarta-feira em um comício em Minnesota. Neste sábado sua agenda incluía um ato na Pensilvânia.

O resultado positivo de Trump ocorre num momento em que o presidente vinha pisando no acelerador de sua campanha para tentar reverter as pesquisas que dão vantagem a Biden, com quem protagonizou um feroz debate na terça-feira, quando o republicano foi repetidamente repreendido por interromper o rival. Ambos ficaram a menos de quatro metros de distância, e tudo indica que o candidato democrata e sua equipe mais próxima também devem se submeter ao exame.

Conforme informou o presidente norte-americano em uma entrevista ao canal Fox, tanto ele como sua esposa, Melania, tinham decidido se submeter ao exame do coronavírus depois da notícia sobre a colaboradora dele. “[Hicks] deu positivo”, afirmou Trump ao canal. “Acabo de fazer um teste e veremos o que acontece.”

O médico oficial da Casa Branca, Sean Conley, afirmou em nota que o presidente “se encontra bem” e continuará “cumprindo suas funções”. Segundo ele, tanto Trump quanto a primeira-dama se encontram em bom estado “por enquanto” e planejam passar sua convalescença na ala residencial da Casa Branca. Na opinião de Conley, Trump tem condições de continuar trabalhando “sem interrupção” enquanto se recupera. Com uma quarentena à vista, a campanha entra em um terreno totalmente desconhecido até agora, como outros tantos episódios vividos neste período eleitoral de 2020.

Um comentarista médico afirmou no canal Fox que, na faixa etária de Trump, o índice de sobrevivência da covid-19 é de 96%, mas que a obesidade e a hipertensão aumentam o risco. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, bem mais jovem que Trump (tem 56 anos), teve covid e ficou em estado grave no final de março. O atual cenário nos EUA leva a uma série de especulações marcadas por questões legais. Se Trump está contagiado, é provável que o mesmo ocorra com seu vice, Mike Pence. Caso ambos tenham que ser afastados, o próximo nome na cadeia sucessória é a presidente da Câmara dos Representantes (deputados), a democrata Nancy Pelosi, inimiga jurada dos republicanos.

Apesar dos 200.000 mortos e mais de sete milhões de casos confirmados nos EUA, o presidente manteve eventos e comícios em que admiradores dele se aglomeram para cumprimentá-lo e aclamá-lo. Na grande maioria de seus atos, Trump se gabou de não usar máscara e se riu de seu rival por fazê-lo. A mesma política antimáscara vigora na Ala Oeste da Casa Branca e nas viagens que o mandatário vinha fazendo pelos Estados que serão mais decisivos nas eleições de 3 de novembro.

Hicks é um dos cinco membros destacados do Governo Trump que deram positivo para Covid-19 e que despacham regularmente com o presidente. Assim como o magnata republicano, ela não costuma usar máscara em suas aparições públicas. Durante a viagem da assessora a Cleveland com Trump, entre 20 e 30 pessoas viajavam no avião presidencial, incluindo funcionários da Casa Branca e familiares do presidente.

Sem máscaras

Entretanto, na noite da terça-feira, durante o debate, a família de Trump e amigos próximos – a presença de público foi muito limitada – apareciam na tela sem usar máscaras que protegessem a boca e o nariz, ao contrário da mulher de Biden, que estava com o acessório durante os 90 minutos que durou o caótico e truculento encontro.

Ex-diretora de comunicação da Casa Branca e assessora de imprensa durante a campanha presidencial de seu chefe em 2016, Hicks retornou à Administração Trump em fevereiro passado para trabalhar ombro a ombro com um dos mais próximos assessores de Trump, Jared Kushner. A millennial de Connecticut era e é uma das pessoas mais fiéis a Donald Trump, e sua discrição lhe permitiu sobreviver em seu momento ao tumulto permanente que espreita o presidente. Não tem conta no Twitter, e a do Instagram é privada.

Hicks havia deixado a Casa Branca em 2018 para ocupar um cargo de direção no escritório de comunicações da corporação Fox. Modelo de profissão, a jovem carecia de qualquer experiência em política até entrar para a campanha de Trump em 2016. Antes desse momento que mudou sua vida, a jovem trabalhou para a filha do presidente, Ivanka Trump.Adere a

César Felício: Relações carnais

Eleição nos EUA mexe no jogo político brasileiro

Se alguma evidência ainda precisava ser apresentada para comprovar a extrema importância da eleição americana no processo político brasileira, essa necessidade desapareceu com o debate da última terça-feira entre Joe Biden e Donald Trump.

Sem ser provocado, Biden de moto próprio afirmou que faria uma proposta para o Brasil na área ambiental, que mais soa a um ultimato. Ou Bolsonaro aceita US$ 20 bilhões de ajuda para preservar a Floresta Amazônica, ou arcará com consequências econômicas.

Foi um aceno de Biden à ala mais radical do Partido Democrata, que precisa ser compensada de alguma maneira por todos os gestos centristas já feitos pelo candidato. Mas sinalizou para um isolamento maior do governo brasileiro no futuro. Será o fim das relações carnais entre Brasil e Estados Unidos, como o próprio Bolsonaro deixou claro ao refutar no dia seguinte a proposta de “plata o plomo” feita pelo democrata. Afora Rússia e China, o Brasil foi o único país mencionado no debate.

A reeleição de Trump empoderaria o bolsonarismo não pelo que as relações com os Estados Unidos poderiam proporcionar ao país do ponto de vista comercial, econômico. Há uma sintonia política que não passa por isso, e motiva o Brasil a se submeter a uma equação desigual, em que o alinhamento brasileiro claramente não tem retribuição.

Por Trump, o Brasil aceita condições menos favorecidas no comércio de etanol e o chanceler se abala até Roraima para servir de escada a um gesto político do secretário de Estado.

A similaridade entre Trump e Bolsonaro é assustadora, como ficou nítido no debate. Trump demonstrou na lancinante hora e meia de refrega com Biden que não titubeia em deixar no ar o risco de uma ruptura institucional, caso não consiga permanecer no poder. Também exaltou as forças armadas e policiais. Militarizou a pandemia, ao dizer que vai acionar a tropa para distribuir doses da vacina contra Covid-19.

Bateu e rebateu na tecla do anticomunismo. Agrediu a imprensa. Recusou-se a condenar a extrema-direita. Responsabilizou os governadores por dois males que afligem os Estados Unidos: a desaceleração da economia, supostamente produto de um fechamento exagerado de atividades por conta da pandemia e a escalada da insegurança,

Para completar, colocou em dúvida a qualidade do sistema de votação no seu país e flertou com o negacionismo sanitário, ao relativizar a importância do uso de equipamentos individuais de proteção, como a máscara.

Torna-se difícil citar pelo menos uma diferença entre ambos. Talvez seja possível dizer que o discurso religioso, tão preponderante na retórica bolsonarista, não marcou a fala de Trump na noite da terça-feira. Não houve as citações de João, capítulo 8, versículo 32.

Bolsonaro converteu-se, de certo modo, em uma franquia de Trump. Um dos arquitetos da vitória republicana em 2016, Steve Bannon, também foi um conselheiro na eleição do presidente brasileiro dois anos depois.

Grandes influenciadores bolsonaristas nas redes sociais fazem parte do ramo endinheirado da colônia brasileira no país, que atua nos setores financeiro e imobiliário. Estes brasileiros estão profundamente vinculados a estrategistas da direita radical americana. Olavo de Carvalho, de longe o principal agitador cultural, não tem este tipo de ligação, mas de seu bunker no sul dos Estados Unidos recebe a influência da direita americana e dá lógica e coerência interna para todo o discurso extremista brasileiro.

É para os Estados Unidos que correm os bolsonaristas que, por um motivo ou por outro, estão preocupados com a reação da Justiça brasileira às suas demasias. Não à toa Bolsonaro quis nomear um operador político- seu próprio filho, Eduardo- para ser embaixador no País. Ficou óbvio que o que guia o bilateralismo americano não é comércio e economia. É ideologia.

Há uma mesma faixa. Trump e Bolsonaro estão na mesma frequência modulada. O possível descarrilamento nos Estados Unidos da estrada da direita radical abre perspectivas perturbadoras para políticos como o brasileiro.

A eleição paulistana, como mostra a pesquisa da XP/Ipespe divulgada com exclusividade pelo Valor, mostra que Celso Russomanno nunca teve uma chance tão boa de chegar ao segundo turno como agora. Está colado ao presidente Jair Bolsonaro, que conta com 28% de aprovação na cidade, e se beneficia do recall das eleições passadas, que o situam acima do patamar de 20%. Precisamente 24% no XP/Ipespe. O desafio é o que acontece depois. A posição de Russomanno para disputar o segundo turno é ruim.

Bruno Covas tem 21% na pesquisa. Se enfrentar o tucano no segundo turno, como tudo no momento indica, será difícil para Russomanno herdar os votos da esquerda. Boulos, Tatto, Orlando Silva,, Vera Lúcia e Marina Helou no momento somam 15%. Covas consegue 37% na simulação de segundo turno. O voto do centrista Marcio França, por ora, parece estar dividido, mas pende mais para o candidato bolsonarista. Russomanno obtém 35% no embate direto contra Covas. A soma do seu caudal com os 6% de Arthur do Val, Matarazzo, Levy Fidelix e Joice Hasselman e Felipe Sabará, todos matizes de direita, agrega 30%.

Russomanno só consegue vantagem clara se enfrentar Boulos no segundo turno, porque aí é possível restabelecer o vigorosíssimo discurso antiesquerdista. Seria a repetição do cenário do segundo turno carioca em 2016, em que Crivella teve a sorte de chegar ao segundo turno contra o único candidato que conseguia sobrepujar.

Um levantamento no mês de setembro com a análise de 31,5 milhões de posts no Twitter e no Facebook, feito pela consultoria ponto Map, indica que o debate nas redes está longe da zona de conforto bolsonarista.

A saúde lidera as menções, com 17% de participação. Menos debatida, a Economia deu um salto de 5% para 9% das menções. E não se fala mais tanto de auxílio emergencial, mas de desemprego, inflação dos alimentos e perda de renda.

Bolsonaro não tem porque se envolver profundamente em uma eleição que corre o risco de perder. É bom Russomanno torcer para Boulos.

Luiz Carlos Azedo: A segunda onda

Alguma transferência de renda precisa ser assegurada à população mais pobre no próximo ano, e o Congresso precisa encontrar uma saída. O governo não quer cortar na própria carne

Tudo indica que realmente está havendo uma segunda onda da pandemia na Europa — principalmente na Inglaterra, na Espanha e na Itália —, mas não se pode afirmar, ainda, que o mesmo esteja ocorrendo no Amapá, no Amazonas e em Roraima, onde o número de casos voltou a subir. A média nacional de transmissão da pandemia abaixo de 1/1 indica que o pior já passou, realmente, embora o número de casos confirmados continue muito alto. A sensação é de que estamos no meio de uma montanha russa, que parece não tem fim. São 142, 2 mil mortes e 4,7 milhões de casados confirmados até ontem, número só ultrapassado pelos Estados Unidos.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 678 óbitos, o que dá uma média de 28 mortos por hora. Mas é um número 15% menor do que o da semana anterior, o que realmente representa um alento. O presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para essa discussão sobre segunda onda, naturalizou o número de mortes como fizeram os generais e políticos italianos em Trento e Trieste, até que a História, muitos anos depois, cobrou-lhes a responsabilidade.

Já comentei esse assunto por aqui, mas não custa relembrar. Quando a Itália entrou na I Guerra Mundial, em 1915, ao lado da “Entente” (aliança entre França, Inglaterra e Rússia), os políticos e militares italianos acreditavam que seria uma oportunidade de libertar Trento e Trieste do jugo estrangeiro e declararam guerra ao Império Austro-Húngaro. Centenas de milhares de jovens foram recrutados e lançados à batalha.

No primeiro confronto, porém, o exército inimigo manteve as suas linhas de defesa de Izonso e o ataque foi contido. Morreram 15 mil italianos. Na segunda batalha, foram 40 mil mortos; na terceira, 60 mil. Os italianos lutaram “por Trento e por Trieste” em mais oito batalhas, até que, em Caporreto, na décima-segunda, foram derrotados fragorosamente e empurrados pelas forças austro-húngaras às portas de Veneza. Citado no livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari (Companhia das Letras), o episódio ficou conhecido como a síndrome “Nossos rapazes não morreram em vão”. Foram contabilizados 700 mil italianos mortos e mais de 1 milhão de feridos ao final da guerra.

Por que isso aconteceu? Por que a autocrítica não é o forte dos militares nem dos políticos. Depois de perder a primeira batalha de Izonzo, havia duas opções: admitir o erro e assinar um tratado de paz com o Império Austro-Húngaro, que enfrentava outros três exércitos poderosos; ou continuar a guerra e apelar para o patriotismo. Prevaleceu a segunda, porque a primeira tinha o ônus de ter que explicar para os pais, as viúvas e os filhos dos 15 mil mortos de Izonso por que eles morreram em vão.

Bolsonaro não teme um segundo ciclo da covid-19, já anda criticando o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), que estuda fazer um novo lockdown para conter o aumento do número de casos na capital do Amazonas, que desmente a tese de que já haveria “imunização de rebanho” no estado. O presidente da República naturalizou as mortes por covid-19, a “gripezinha”, e culpa governadores e prefeitos pelo desemprego em massa. Na sua avaliação, a política de isolamento social é responsável pela desorganização da economia e não o novo coranavírus, como acreditam sanitaristas e economistas.

Renda Cidadã

Na verdade, teme — com razão — uma segunda onda de desemprego, maior do que a primeira, em decorrência da recessão e do fim do auxílio emergencial. Mesmo com a flexibilização do isolamento social na maioria das cidades — a razão da lenta queda do número de casos e de mortes —, a atividade econômica não se recuperou nos níveis esperados. O governo arrecada menos, os investidores foram embora, e muitas atividades econômicas deixaram de existir, por falta de consumidores. Houve uma revolução nos hábitos pessoais, com grande impacto na mobilidade urbana, fazendo com que muitos negócios desaparecessem.

É nesse contexto que a discussão sobre o Renda Cidadã, o programa que Bolsonaro pretende lançar para substituir o Bolsa Família, está sendo posta. Existe um ingrediente eleitoral inequívoco, cuja digital é a extinção do Bolsa Família, mas a preocupação de Bolsonaro com a situação das pessoas que ficaram sem trabalho e perderão toda a renda faz sentido. Alguma transferência de renda precisa ser assegurada à população mais pobre do país no próximo ano, e o Congresso precisa encontrar uma saída. O governo não quer cortar na própria carne, reduzindo gastos desnecessários — está mais do que provado que existem — e privilégios do serviço público; prefere meter a mão nos precatórios, empurrando as dívidas judiciais para as calendas, e pongar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao Básica (Fundeb), desviando recursos para o Renda Cidadã.

O curioso nessa história é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, passou de cavalo a burro. Antes, era a política econômica que ditava as propostas do governo, aos políticos cabia defendê-las no Congresso; agora, são os líderes do governo na Câmara e no Senado que dão as cartas, a equipe econômica corre atrás de soluções técnicas para viabilizá-las, o que geralmente não acontece. As reformas tributária e administrativa colapsaram. O mercado está reagindo: alta do dólar e queda na Bovespa. Os investidores estão cada vez mais cabreiros com o Brasil.