época

Número de células neonazistas no Brasil cresce cerca de 60% em dois anos

Pesquisadores alertam para o perigo da banalização do discurso de ódio no país

Eduardo Graça e Janaína Figueiredo / O Globo / Época

RIO E SÃO PAULO - Em 22 de agosto, uma prece virtual organizada pela Associação Religiosa Israelita do Rio (ARI) em homenagem a Dora Fraifeld, ex-diretora da escola Eliezer que morrera uma semana antes, foi invadida por um grupo neonazista. Imagens de Hitler, de suásticas e de soldados alemães foram reproduzidas nas telas, além da defesa da morte de judeus. A violência, que foi repudiada pelo Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil (OJDHB), não se trata de fato isolado.

Conselho Missionário Indigenista: Brasil tem o maior número de indígenas assassinados em 25 anos

Pesquisadores e historiadores que acompanham a evolução do neonazismo no Brasil ouvidos pelo GLOBO alertam para o perigo da banalização do discurso de ódio no país e temem que a disseminação de desinformação nas redes sociais, ao lado da polarização política, que pode aumentar na campanha presidencial, impulsionem ainda mais o crescimento de grupos e células neonazistas.

Espécie de caçadora de neonazistas brasileiros, a antropóloga Adriana Dias estima que atualmente existam 530 células (formadas por pessoas que estão no mesmo município). Em 2019, a especialista detectara 334, o que indica um aumento de 58%. Há duas décadas, quando a antropóloga começou a vasculhar sites e blogs e não se tinha ainda a dimensão que tomariam as redes sociais e a deep web (onde os neonazistas atuam com total impunidade), o número não passava de dez. A pesquisa feita na Unicamp é permanente, e no momento em que a entrevista foi feita, a acadêmica e sua equipe tinham em mãos 200 perfis de usuários neonazistas, que podem pertencer a novas células ou a alguma detectada anteriormente.

— Em 2002, meus dados já me indicavam que em 2020 o Brasil teria um governo de extrema direita. À época, me chamavam de louca. A realidade foi confirmando minha pesquisa, e isso é assustador — afirma Adriana.

Cultura indígena: Luto yanomami é um dos mais longos e tristes do mundo

Diretor-presidente e fundador da SaferNet Brasil, ONG focada há uma década e meia no estudo do discurso de ódio no país, Thiago Tavares também tem números preocupantes. Em 2019, foram recebidas e processadas 1.071 denúncias anônimas de neonazismo, envolvendo 544 páginas (URLs), das quais 212 foram removidas. Em 2020, foram 9.004 denúncias anônimas e 3.884 páginas, das quais 1.659 foram removidas.

— A radicalização do discurso político tem legitimado e empoderado células extremistas que atuam principalmente na região Sul do país e amplificado o ódio, o preconceito e a intolerância contra quem pensa diferente — diz.

Tavares fez uma apresentação na última terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral sobre o problema. Ele mostrou como estes grupos radicais vêm utilizando as redes sociais para disseminar desinformação, amealhar seguidores e diminuir a reação da sociedade civil aos crimes que propõem.

Os anormais

Para especialistas, o problema não é apenas o aumento do número de casos, mas como eles vão se “normalizando”. Tavares lembra de um jovem no Recife andando no shopping com uma camisa com uma suástica, um outro em um bar em Belo Horizonte, a detecção de células nazistas em clubes de futebol, como o Grêmio...Os exemplos são cada vez mais comuns.

O aumento vertiginoso de militantes que aderem ao pensamento, discurso e estética neonazista, somado a outros que se declaram fascistas, integralistas ou promovem algum tipo de regime autoritário, levou especialistas de várias universidades a criarem o Observatório da Extrema Direita no Brasil. Seu coordenador é Odilón Caldeirão, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor do livro “O fascismo em camisas verdes”. Ele aponta que o neonazismo brasileiro surgiu com força a partir da transição democrática e não tem uma única faceta.

— Há diversas tendências e orientações. Nos últimos anos, tivemos muitos processos judiciais por apologia do nazismo e um aumento exponencial das investigações judiciais — diz o historiador.

Michel Gherman, coordenador do núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, define características presentes, segundo ele, em todo neonazista brasileiro.

— O nazismo tem uma característica fundamental: o ressentimento. A ideia mobilizadora de que eu poderia ser melhor não fosse o outro, que pode ser o negro, o judeu, o gay, a mulher. São pessoas que atuam nas redes sociais e nelas se sentem fortalecidas.

Com a consolidação de uma agenda antiracista após a redemocratização, a sociedade viu a redução de prédios com quarto de empregada ou elevador de serviço e a elaboração de políticas públicas para a entrada de mais negros nas universidades. Os neonazistas são uma reação a isso, opina Gherman.

Conivência dos APPs

Estes grupos atuam no submundo virtual, mas também em aplicativos de mensagens de largo alcance, como o Telegram e o WhatsApp. Adriana Dias e sua equipe apresentaram recentemente uma denúncia judicial na qual afirmam que grupos “propagam discursos de ódio que envolvem neonazismo, racismo e negacionismo”.

A acusação lembra que a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, dispõe sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, e declara que é crime “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo”. A denúncia enumerou mais de 20 grupos no Telegram que violam a lei.

Direitos humanos: 'Me colocaram num quarto com outros 12, e a empresa disse que tínhamos que agradecer', diz vítima de tráfico de pessoas

A historiadora Heloisa Starling, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mergulhou em pesquisas e teses acadêmicas para entender a raiz desse “nazismo à brasileira”.

Um dos trabalhos que mais a impressionou foi o da historiadora Ana Maria Dietrich, da Universidade Federal do ABC, autora de “Nazismo Tropical”. O livro afirma que o Partido Nazista mais forte fora da Alemanha atuou justamente no Brasil, entre 1928 e 1937 (quando Getúlio Vargas suspendeu partidos políticos, no Estado Novo, o nazismo brasileiro passou a ser um movimento clandestino).

A agremiação tinha sedes em 17 estados, contava com 3 mil integrantes, 57 núcleos organizados e 40 pontos de apoio. Patrocinava eventos esportivos e erguia escolas. O país teve Juventude Nazista, Associação de Mulheres Nazistas e uma constelação de associações nazistas. Parecia ser um problema que tinha ficado enterrado no passado

Fonte: O Globo/Época

https://oglobo.globo.com/epoca/numero-de-celulas-neonazistas-no-brasil-cresce-cerca-de-60-em-dois-anos-1-25258395

Monica de Bolle: Sociedades que se movem

O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça

Há sociedades que se movem em direção ao novo, há sociedades que parecem não sair do lugar, e há aquelas que se movem em direção ao passado. Sim, imaginação. A abertura para o novo e para as mudanças que ele pode trazer exigem imaginação. Um dia se imaginou que o homem chegaria à lua. Ao longo da pandemia, o esforço de combatê-la e de pensar no que sobreviria exigiu imaginação. Aqui nos Estados Unidos o trabalho da imaginação esteve presente ao longo da campanha de Joe Biden, em sua vitória, durante o turbulento período de transição, e continua presente quatro meses depois do início de seu governo.

Imaginou-se que o país seria capaz de imunizar rapidamente a população em alguns meses utilizando as vacinas mais sofisticadas do mundo. Estamos a um par de meses de conseguir fazê-lo. Imaginou-se que o debate sobre clima e meio ambiente se tornaria central na reorganização das políticas públicas. O Plano Biden está aí para mostrar que também isso foi possível, a despeito do que venha a ocorrer durante as discussões no Congresso. Imaginou-se que a retomada econômica viria com a criação de empregos e com o apoio aos mais vulneráveis. Novamente, o pacote aprovado no início de 2021 tem como princípio norteador a ajuda aos mais pobres. Imaginou-se que seria possível começar a enfrentar o racismo e a violência policial contra os negros. No dia 20 de abril, o policial que ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd a ponto de esmagá-lo e asfixiá-lo foi condenado por seus crimes. Não é mais do que um início, como muitos têm enfatizado. Mas, para quem vive aqui nos Estados Unidos e é testemunha do que se passa a toda hora com a comunidade negra, a esperança é palpável. Para quem viveu os anos Trump, mais ainda.

O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça. Nesse caso em especial, a justiça se realizou como fruto das interações de instituições e sociedade, em particular, da ação social como forma de atualizar o caráter republicano das instituições. Sabemos que o tempo das instituições é demorado e que a questão do racismo nos Estados Unidos é, como no Brasil, estrutural, portanto de longa duração. Mas essa arquitetura estruturante das relações que é o racismo foi desafiada, no caso do homicídio de George Floyd, pelo tempo célere das novas tecnologias comunicacionais, as quais parecem naturalmente incorporadas à vida dos mais jovens. O assassinato foi gravado por uma menina que empunhava um telefone celular e que, durante os nove minutos de agonia, captou cada instante da vida que escapava de Floyd por força do joelho do policial. O policial, em determinado momento, parece sorrir para a câmara enquanto praticava o mortífero ato.

O vídeo de nove minutos que registrou o homicídio rodou o mundo e despertou reações de solidariedade. Essa circulação ampla tornou George Floyd um ícone global da violência policial contra os negros em particular, mas também contra outras raças. A solidariedade que sobreveio de ser testemunha da agonia da vítima, de seu sofrimento intenso, de sua declaração “não consigo respirar” durante uma pandemia em que tantos se viram asfixiados, dos momentos finais em que chamou sua mãe, transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos. Testemunhamos ações de protesto em todo o mundo e elas também perduraram nos Estados Unidos. Tudo isso torna possível dar passos além da imaginação rumo ao aperfeiçoamento do caráter republicano das instituições. O júri que condenou Derek Chauvin era composto de seis pessoas brancas. Seis pessoas brancas que não titubearam em declará-lo culpado pelos três crimes que lhe foram imputados.

O novo que vem pela realização da justiça e pela atualização das instituições a partir da ação social movida pela imaginação e pelo sentimento é particularmente interessante.

Ele suscita muitas reflexões sobre como os caminhos para o novo podem ser percorridos no Brasil. O que não falta em nosso país são injustiças e mobilizações para demandar a implementação de direitos. O que parece nos faltar é a imaginação e a crença de que a ação social é, sim, capaz de moldar instituições, ainda que elas se mostrem engessadas e cada vez menos preocupadas com o bem-estar da população.

A movimentação por um país que enxerga na justiça o caminho para o que é novo começa agora. Que entregue bons frutos em 2022.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Guilherme Amado: 72% dos brasileiros não querem flexibilizar acesso a armas. Por que Bolsonaro quer?

Pesquisa mostra que brasileiro não quer mais armas circulando na mão de cidadãos comuns e muito menos com caçadores, atiradores e colecionadores

Uma pesquisa ainda inédita mostrou que 72% dos brasileiros são contra a flexibilização da compra e do uso de armas, objetivo central dos decretos editados por Jair Bolsonaro e parcialmente suspensos por decisão de Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira 12 de abril. Os números, levantados pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), instituto que substituiu o Ibope Inteligência, são ainda piores para o presidente quando se pergunta a opinião sobre cada decreto em específico. De uma maneira geral, o resultado mostra que o brasileiro não quer mais armas circulando na mão de cidadãos comuns e muito menos com caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. No Brasil que caminha para as 400 mil mortes por Covid e todo ano registra mais de 40 mil homicídios, arma está longe de ser uma prioridade. Mas, se a população não quer mais pistolas, fuzis etc., quem o presidente de fato quer armar?

Na pesquisa do Ipec, 86% se disseram contra a permissão de que cidadãos comuns possam circular com duas armas ao mesmo tempo. Há ainda 81% que desaprovam o aumento de quatro para seis no número de armas que se pode comprar. Outros 88% são contrários à elevação da quantidade de armas que podem ser obtidas por caçadores, colecionadores e atiradores. Foram 2.002 entrevistados pessoalmente, em 143 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Rosa Weber suspendeu bem mais que isso. O decreto queria acabar com a necessidade de autorização prévia do Comando do Exército para os CACs, a criação da validade do porte de armas para todo o território nacional (hoje, os portes são estaduais), a possibilidade de clubes de tiro comprarem munição em quantidade ilimitada e a autorização para a prática de tiro esportivo por adolescentes a partir de 14 anos, entre outras medidas.

O único segmento de eleitores a que Bolsonaro até hoje não decepcionou foi o mais ideológico, um arco que inclui toda sorte de gente. Terraplanistas, extremistas, religiosos ultraconservadores e, entre outros, amantes de armas. Existe portanto um aceno a essa parcela de seu eleitorado quando ele se empenha para flexibilizar o acesso. Mas existe também o risco concreto de que a intenção vá além disso.

Bolsonaro já deu sinais claros de que não aceitará o resultado de 2022, caso saia derrotado. Questionará a legitimidade da eleição e muito provavelmente seguirá o mesmo roteiro de Donald Trump, afirmando que o pleito foi roubado. O presidente terá ali um tudo ou nada. Sabe que, se não conseguiu um novo mandato estando no cargo, a conjuntura de coincidências que o elegeu em 2018 dificilmente se repetirá. E é também provável que estimule saídas fora da lei para se manter no poder.

Os apoiadores, que, sob seu governo, viram explodir o número de armas que têm em casa vão deixá-las guardadas no armário ao sair às ruas para defender seu presidente?

Monica de Bolle: O colapso

Estamos prestes a viver outra ruptura, essa muito pior do que a primeira. Da ruptura iminente talvez tenhamos convulsões sociais e políticas. Viveremos a tragédia em outro patamar

A economia brasileira colapsou em 2020, já me apresso a dizer. O PIB não reflete as mortes, o sofrimento de quem teve sequelas de Covid-19, que talvez tenha ficado debilitado e não possa retornar ao mercado de trabalho. O PIB não reflete as marcas que permanecerão depois de tantos óbitos, apesar de um sistema de saúde que, mesmo subfinanciado, tentou dar conta da crise humanitária a que ações e omissões intencionais do governo federal deram uma dimensão que não imaginaríamos um ano atrás. O PIB reflete o apoio à economia que o auxílio emergencial representou. Ele mostra que o auxílio foi um dinheiro da sociedade empregado em seu próprio proveito, apesar do atual governo antibrasileiro. Sem ele, o “tombo”, como alguns se referem à recessão brutal, teria sido muito maior. Esse é o passado que se desdobra no presente. Mas e agora?

No presente estamos explorando as profundezas do colapso. De acordo com estudos já publicados e outro prestes a ser publicado em formato preprint pelo Observatório Covid-19 — rede multidisciplinar de cientistas a qual integro —, a variante P1, que surgiu em Manaus ao final de 2020, é cerca de duas vezes e meia mais transmissível que as anteriores. Isso tem ao menos dois significados: a curva exponencial de contágios é muito mais agressiva e a disseminação é de magnitude mais elevada. Para que se tenha uma ideia, a P1 é duas vezes mais transmissível que a variante viral que pôs toda a Europa em lockdown ao final do ano passado. É provável que seja a propagação da P1 a responsável pelos colapsos hospitalares que temos visto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Maranhão, no interior de São Paulo, além de em várias outras partes do país.

Diante dessa variação do vírus, a pandemia brasileira entrou em sua fase mais crítica desde que o sars-CoV-2 aterrissou no país em fevereiro do ano passado. Por esse motivo, o Brasil tem sido manchete dos principais jornais internacionais — como The Washington Post e The New York Times — desde o último fim de semana. Em entrevista ao jornal O GLOBO no último domingo, alertei para o perigo de que o Brasil se tornasse pária internacional, isolado do resto do mundo, devido à pandemia descontrolada e ao laboratório de mutações em que as ações e omissões do presidente da República e outros de nossos governantes nos transformaram. Somente as consequências disso para a economia já seriam alarmantes. E a elas somam-se outras: a população que não conta com o auxílio, as multinacionais que decidiram deixar o país, o desgoverno de Bolsonaro.

O que deveríamos estar fazendo agora? Primeiramente, um lockdown estrito, sobretudo nas localidades mais afetadas, onde os hospitais já carecem de leitos. Penso, inclusive, que o lockdown deveria ser decretado para o país inteiro, mas sei que isso é esperar demais de um país em que muitos ainda acreditam que saúde e economia não se misturam. Um ano não foi suficiente para que entendessem que o colapso da saúde é o colapso da economia, algo que tenho dito desde março do ano passado. A medida requer dar apoio material para que as pessoas a observem.

Traduzindo, não é possível instituir um lockdown sem que se tenha, ao mesmo tempo, a adoção do auxílio emergencial no valor de R$ 600, o custo de uma cesta básica. Diante da catástrofe anunciada, o término do auxílio só pode ser determinado pelos dados epidemiológicos, aqueles que poderiam indicar a reabertura gradual e lenta. Por fim, o Brasil deveria, sem esperar mais um minuto sequer, comprar doses de todas as vacinas disponíveis nas quantidades que puder. É urgente que se tenha vacinação e cobertura amplas para frear as cadeias de transmissão dessa variante para lá de alarmante. Escrevo ciente de que nada disso será feito, de que ninguém no governo entende a gravidade do que vamos atravessar e, se entende, prefere nada fazer, mas faço questão de deixar essas palavras no papel, para marcar o momento.

Estamos prestes a viver outra ruptura, essa muito pior do que a primeira. Da ruptura iminente talvez tenhamos convulsões sociais e políticas. Por certo teremos muitas mortes evitáveis. Viveremos a tragédia em outro patamar. O colapso não é único, não tem dimensão. O colapso tem tão somente o tamanho do descaso de um governante em relação à população, inclusive aquela que o elegeu.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

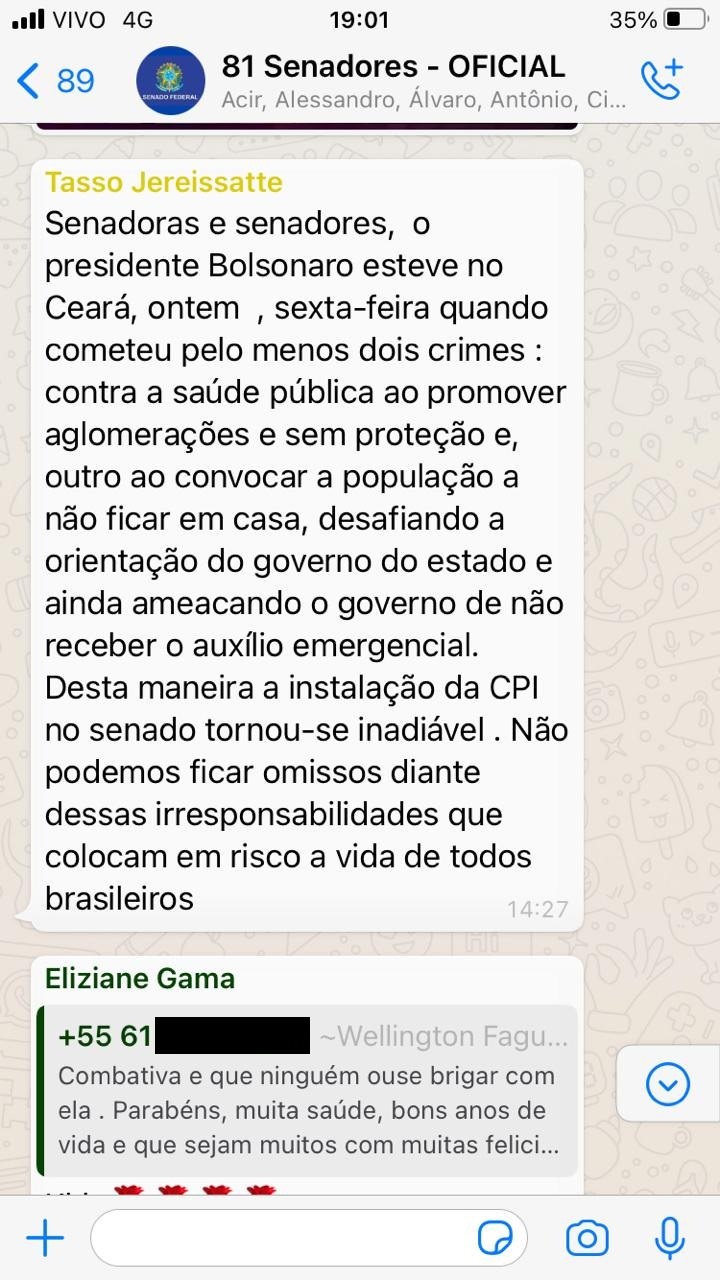

Guilherme Amado: Senadores de oito partidos falam em impeachment de Bolsonaro por Covid, Veja prints

Em grupo de WhatsApp, conclamados por Tasso Jereissati, senadores de diferentes partidos concordaram sobre a necessidade uma CPI da Covid e de responsabilização de Jair Bolsonaro

Senadores de oito partidos, inclusive integrantes da base aliada, criticaram a postura de Jair Bolsonaro e defenderam a necessidade criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e responsabilizar a atuação do presidente durante a pandemia.

A coluna teve acesso a prints de mensagens trocadas no sábado 27 no grupo de WhatsApp que reúne os 81 senadores, em que, conclamados por Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará, senadores de PSD, MDB, PT, Cidadania, Rede, PROS, Podemos e Republicanos concoradaram com a necessidade de responsabilizar Bolsonaro.

Escreveu Jereissati, às 14h27 deste sábado:

"Senadoras e senadores, o presidente Bolsonaro esteve no Ceará, ontem, sexta-feira, quando cometeu pelo menos dois crimes contra a saúde pública, ao promover aglomerações sem proteção e ao convocar a população a não ficar em casa, desafiando a orientação do governo do estado e ainda ameacando o governo de não receber o auxílio emergencial. Desta maneira a instalação da CPI no Senado tornou-se inadiável. Não podemos ficar omissos diante dessas irresponsabilidades que colocam em risco a vida de todos brasileiros".

A partir daí, começaram os apoios.

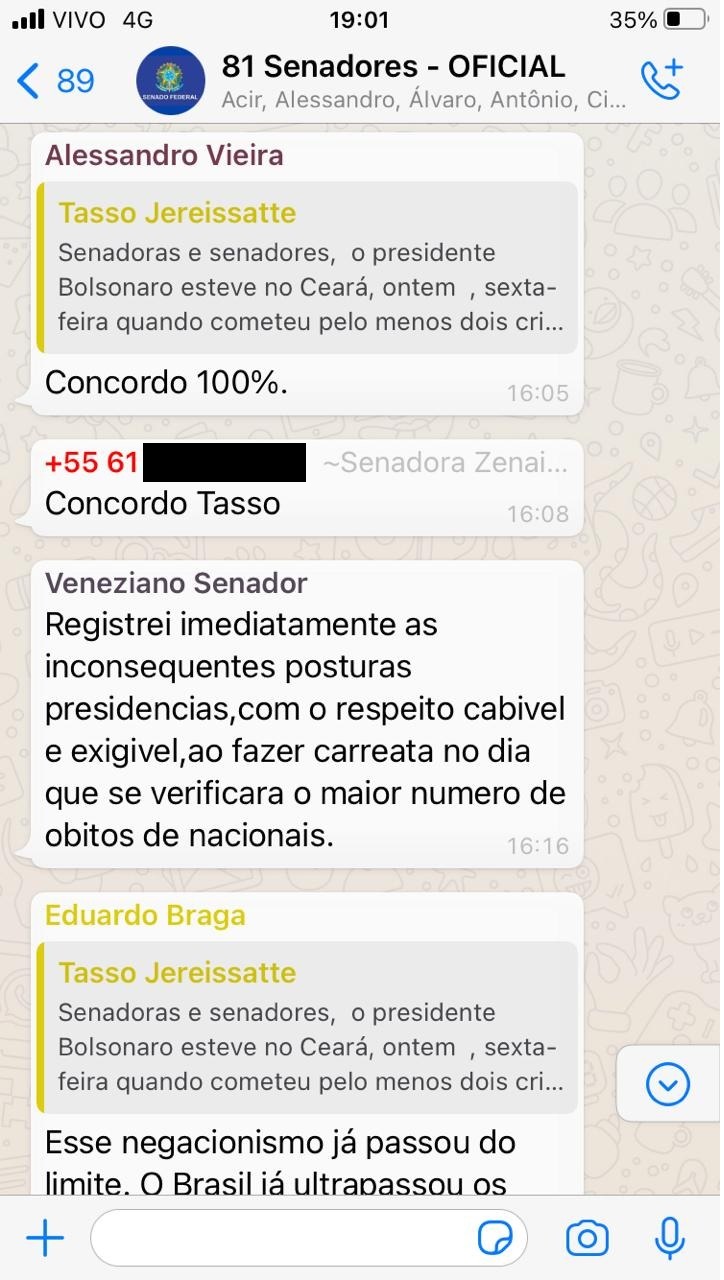

"Toda razão amigo Tasso, o PR (Bolsonaro) afronta os governadores que estão na ponta cuidando da saúde nos estados, cabe ao Senado, a Casa da federação, contestar essa ação equivocada do PR JB, que leva a quebra de protocolos e leva à expansão da doença no país", escreveu Otto Alencar (BA), do governista PSD, acrescentando: "O PR receitou cloroquina, depois reconheceu que era placebo, muitos usaram. Aqui na Bahia alguns morreram por parada cardíaca, inclusive um médico morreu, Dr Moisés, de Ilhéus, por parada cardíaca".

"Isto, mestre Tasso. Dói na alma estas coisas. Ainda bem que temos governadores e prefeitos que cumprem seus deveres", criticou Confúcio Moura, do MDB de Roraima.

"Concordo 100%", escreveu Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe.

"Concordo, Tasso", respondeu a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte.

"Registrei imediatamente as inconsequentes posturas presidenciais, com o respeito cabível e exigível, ao fazer carreata no dia que se verificara o maior número de óbitos de nacionais", concordou Veneziano Vital do Rêgo, do MDB da Paraíba.

"Esse negacionismo já passou do limite. O Brasil já ultrapassou os 250 mil mortos e vamos ter lamentavelmente próximos dias muito graves em mortes e colapso da rede pública em vários estados", criticou Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.PUBLICIDADE

"Concordo e apoio a iniciativa do senador Tasso! Nosso PR tem tido um comportamento totalmente errado em relação a como cuidar dos brasileiros no que diz respeito à pandemia. Desde o início, tudo errado. Não é razoável que depois de tudo o que aconteceu no mundo ele continue nagacionista", escreveu Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná.

"Um depoimento que contrapõe a insensatez e dureza de coração de muitos", comentou Mecias de Jesus, líder do Republicanos e eleitor por Roraima, em cima de um vídeo em que o secretário de Saúde de Rondônia critica as aglomerações e faz um apelo pela conscientização.

"Concordo com Tasso Jereissati. Agora mais do que nunca sobejam razões para instalar a CPI", escreveu Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá.

"Uma grande verdade, Tasso! Está na hora", concordou Eliziane Gama, do Cidadania do Maranhão.

"Concordo plenamente. Não há outro caminho", acompanhou Humberto Costa, do PT de Pernambuco.

"Concordo 100% (II). Aqui em Natal, há 'discípulos' até hoje: o prefeito", escreveu Jean Paul Prates, do MDB do Rio Grande do Norte, compartilhando um vídeo em que o prefeito de Natal, Álvaro Costa Dias (PSDB), recomenda o uso de ivermectina, medicamento sem comprovação científica para o combate à Covid-19.

Valdir Oliveira: O justiceiro da vontade popular

Não existe quem possa defender a impunidade. As ações de combate a crimes de colarinho branco são apoiadas por toda a população. Não é de hoje que a sociedade repudia atos de corrupção. Noel Rosa, em 1933, já trazia essa pauta com a música Onde Está a Honestidade? O período do rock também foi muito rico nesse tema. Em Alvorada Voraz, Paulo Ricardo até citava os casos famosos de gente importante, como ele dizia. Com tantas insatisfações, Renato Russo chegou até a gritar: “Que pais é esse?”

Passaram-se ciclos de poder, com nomes e partidos diferentes, mas os casos de desvios se mantiveram presente como se a corrupção fosse parte do DNA do poder. A corrupção é parte da imperfeição humana, por isso, a sedução pelo dinheiro ou pelo poder é um perigo constante.Leia mais

Uma investigação mudou a história recente do Brasil e alterou os rumos do país. A partir dela, renasceu a esperança do fim da impunidade e, inevitavelmente, novos heróis nacionais. A operação, conhecida como Lava Jato, saiu da burocracia jurídica dos processos penais e ganhou as ruas, transformando-se em bandeira política de grande mobilização nacional. O que antes era crime de gente importante, como dizia a música de Paulo Ricardo, se transformou em crime hediondo, popularizando a repulsa pela corrupção, como a que sentimos com os crimes que nos chocam, nos atingem a alma.

Autores de crimes de colarinho branco sempre foram considerados inatingíveis pela polícia e pela Justiça. O dinheiro e o poder sempre foram a proteção à impunidade. A compreensão era de que, no campo jurídico, esse embate não lograria êxito. Assim como na operação italiana Mãos Limpas, que parece ter sido a inspiração para a operação Lava Jato, a estratégia usada foi levar a investigação e julgamento para as ruas, para que os acusadores conseguissem lutar no campo político, vez que no campo jurídico a lição mostrava insucessos.

Ao levar a investigação e o julgamento para as ruas, o juiz pôs em risco sua imparcialidade e comprometeu todo o processo. A política é tão sedutora quanto o dinheiro e a corrupção oriunda da vaidade é capciosa. O conhecimento público de um processo de interesse nacional não é ruim, desde que isso não seja maior do que o próprio processo e que não se torne bandeira de outros interesses que não o da própria Justiça. Caso ocorra, a mácula na Justiça atingirá a confiança daqueles que alimentaram a esperança de um país mais justo e colocará por terra a crença que a impunidade não resistirá aos homens de boa fé.

Ao ganhar as ruas, ancorado na esperança do povo brasileiro, o herói nacional correu o risco de transmudar seu papel, de juiz para justiceiro e, efetivamente, o fez. Adotou, como princípio, a máxima de que os fins justificavam os meios e transformou seu julgamento em guerra a qualquer custo, assumindo, também, o lado de acusador, abstendo-se, por consequência, da imparcialidade, fundamental em um processo justo. Existiram, assim, naquela operação, apenas dois polos: o da acusação e o da defesa.

Quem de nós já não se deparou com uma situação onde a raiva despertou a vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Seja em um desencontro no trânsito ou no trabalho ou até em agressões a vulneráveis? O despertar da repulsa nos estimula a reagir impensada e impulsivamente, na profunda certeza de que, de fato, os fins justificam os meios. Porém, por vivermos em sociedade, não podemos permitir que esse limite seja ultrapassado. Caso contrário, como um bumerangue, tal processo tortuoso, um dia, voltará, inapelavelmente, contra nós mesmos.

Um justiceiro pode ser fruto de uma insatisfação profunda ou até da busca pelo fim impunidade. Pode ser, também, fruto da vaidade das conquistas individuais. Seja em um caso ou outro, o justiceiro sempre falha com a Justiça, porque, ao ultrapassar o limite da imparcialidade, da lei e das verdades dos fatos, ele contamina o resultado do seu trabalho. Um justiceiro, sob o manto da cegueira de suas razões, tende, ao final, a vitimizar o réu e passa a navegar, ele mesmo, nas águas da injustiça que se propôs a combater.

O fim da operação Lava Jato também traz nova mudança para os rumos do país. Assim, da mesma forma, a condenação a qualquer preço imperará no julgamento do justiceiro, decorrente da frustração, do engodo, do abuso da boa-fé, do sentimento da perda da oportunidade do combate eficaz e limpo da corrupção. O justiceiro se torna réu do próprio julgamento e, com isso, subtrai do povo a esperança da justiça e do fim da impunidade. A corrupção da vaidade é crime tanto quanto a corrupção de recursos públicos.

A história nos relega uma lição. O povo não deve personalizar irrevogavelmente a esperança. Afinal, somos todos imperfeitos, sujeitos a erros que, muitas vezes, nos igualam. O limite entre o juiz e o justiceiro está na lei e jamais devemos ultrapassa-lo, por mais que haja motivos que estimule essa ousadia. Afinal, como Júlio Cesar, na Roma antiga, devemos nos lembrar sempre que somos mortais e jamais poderemos estar acima do bem e do mal. A lei será sempre o limite do nosso poder.

*Valdir Oliveira é superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Distrito Federal (DF).

Monica de Bolle: Auxílio Emergencial à deriva

Com o estado crítico em que o Brasil está, ainda pandêmico e com novas variantes perigosas do vírus em circulação, o governo contempla a adoção de um novo auxílio. Mas não se enganem. A proposta em nada se assemelhará ao esforço de 2020

Em 2020, quando o vírus chegou ao Brasil, escancarou-se uma porta para que discutíssemos medidas de proteção social, a despeito do desprezo do presidente pelos direitos humanos. A porta foi escancarada por uma conjunção de fatores fortuitos: o vírus ainda era uma novidade no país, todos o temiam — exceto o presidente —, as medidas de lockdown eram mais aceitas do que hoje, as mortes na Itália e na Espanha haviam impactado o país de um modo que as mortes de centenas de milhares de brasileiros não impactariam. A sociedade aproveitou então os espaços surgidos, tendo no Congresso um aliado de ocasião devido a suas lideranças, e pressionou para que o auxílio fosse criado rapidamente. A pressão de grupos e pessoas, ao lado da disposição do Congresso, foi capaz de implantar o maior programa de proteção social da história brasileira.

Apesar dos tropeços, mais de 70 milhões de pessoas foram atendidas, a economia foi sustentada e a catástrofe foi atenuada. A queda do PIB em 2020 foi da ordem de mais de 10%, tal como eu projetava em março, e só não foi maior por causa do auxílio. Infelizmente, tanto os líderes do Congresso quanto o governo se recusaram a agir em função do que já era sabido, ou seja, que a pandemia não terminaria em dezembro. Preferiram orientar sua ação por sua vontade e deixaram o auxílio expirar. Agora, com o estado crítico em que o Brasil está, ainda pandêmico e com novas variantes perigosas do vírus em circulação, as VOCs, o governo contempla a adoção de um novo auxílio emergencial. Mas não se enganem. A proposta, qualquer que seja, em nada se assemelhará ao esforço de 2020.

Sobram preocupações com tudo que não é urgente neste momento, em que a pandemia está prestes a se agravar. Sim, a se agravar. As VOCs são perigosas por serem mais transmissíveis, possivelmente causar doença mais grave, quiçá escapar do sistema imune. As vacinas nos protegem contra doença, não nos protegem contra infecção. E o Brasil está muito atrasado na campanha de vacinação. Logo, o cenário que temos hoje não se alterará tão cedo. Teremos uma prolongada pandemia aguda e depois, por conta da evolução do vírus, potencialmente uma pandemia crônica, como é hoje o caso da aids.

O que deveria ser o novo auxílio emergencial neste contexto? Minha proposta é de um benefício no valor de R$ 300, a ser pago, no mínimo, até o fim do ano, com cobertura equivalente ao programa que expirou em dezembro e com uma regra de transição. A regra de transição é importante, pois impede que o programa acabe subitamente, deixando dezenas de milhões de pessoas desassistidas, como ocorreu na passagem de 2020 para 2021. Imagino uma regra de transição de seis meses, em que o valor do benefício seja reduzido gradualmente, mês a mês, até chegar a zero. Em um país com um governo que não fosse antissociedade, a regra de transição estabeleceria a passagem para um programa de renda básica permanente, mas confesso que não tenho mais qualquer esperança de que algo do tipo venha a surgir em um governo que atua, por ação e omissão, para fazer e deixar morrer. Não é por acaso que se fala em necropolítica.

Antevejo a pergunta: De onde virá o dinheiro para isso? O programa é caro, evidentemente. Estamos falando de cerca de R$ 200 bilhões, caso os pagamentos se iniciassem em março para atender em torno de 70 milhões de pessoas. Já digo logo, sem qualquer temor de represálias, que certamente aparecerão: o programa deve ser financiado, majoritariamente, pela emissão de dívida pública.

O país não vai quebrar por causa disso. No ano passado, a dívida só não foi mais elevada por causa do auxílio emergencial.

Lembrem: ele evitou que tivéssemos uma recessão ainda mais profunda. E, convenhamos, o momento é de crise humanitária aguda. Estamos falando de salvar vidas, centenas de milhares de vidas. Trata-se de pôr o foco no lugar certo, nas pessoas. Não há nada mais importante nem mais responsável do que isso. Os tempos não são de normalidade. Não nos permitem ficar na ladainha da responsabilidade fiscal, porque, enquanto ela é desfiada, morre mais de uma pessoa por minuto por Covid. Em breve, esse número será ainda maior.

Portanto, é isso. Salvar vidas e reerguer o auxílio da forma como propus é encarar o problema tal qual ele se apresenta, a realidade tal qual ela é. Isso implica abrir mão da fantasia de que “a pandemia está acabando” e da ignomínia de que “é preciso salvar a economia, depois salvamos as pessoas”.

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Monica de Bolle: O vírus da desinformação

Pessoas seduzidas pelo “like”, validadas pela “curtida”, cheias de segurança pela viralização do que publicam, não param para refletir se aquele tuíte ou post pode ser perigoso no contexto de uma pandemia

Altamente contagioso e letal, o vírus da desinformação chama-se “like” ou “curtida”. Ele circula sem constrangimento nas redes sociais e atinge milhões de pessoas todos os dias. Não quero dizer com isso que as pessoas que apertam o botão da mãozinha, às vezes de forma automática, sem pensar, sejam as principais transmissoras do patógeno. É pior. Pessoas cujo ofício é informar, ou pensar, ou às vezes até ensinar são os verdadeiros vetores de transmissão. Por quê? Seduzidas pelo “like”, validadas pela “curtida”, cheias de segurança pela viralização do que publicam, não param para refletir se aquele tuíte ou post pode ser perigoso no contexto de uma pandemia, de um Brasil prestes a cair de cabeça na chamada segunda onda, de um país governado por mentecaptos negacionistas. Já vi muita gente boa sucumbir ao vírus da desinformação, e isso me causa tristeza profunda. Dói, até.

Desde o início da pandemia defendo a necessidade de aprender um pouco de biologia, imunologia, virologia para dar conta do que se passa ao nosso redor.

Desde o início da pandemia tenho afirmado que esse conhecimento é importante em especial para aqueles que trabalham diretamente com a informação, tais como jornalistas, comentaristas, colunistas, professores e pesquisadores que participam do debate público, ou qualquer um que exerça ofício que alcance o público geral. Sem algum conhecimento de biologia, é impossível fazer o serviço mais importante de utilidade pública, depois, é claro, daquele prestado pelos profissionais de saúde: passar informação confiável e acessível para que as pessoas se orientem e se movimentem com consciência e segurança. No Brasil, isso implica afastar teorias conspiratórias e fantasiosas de um governo que oscila entre a demência e a mentira. Infelizmente, também requer desafiar a soberania das curtidas.

Pelas curtidas, propaga-se desinformação sobre as vacinas. Por exemplo: houve quem afirmasse que a vacina do laboratório Sinovac, a CoronaVac, com ensaios clínicos no Brasil, demonstrou eficácia de 97%, ou seja, uma eficácia maior do que as vacinas genéticas da Pfizer e da Moderna. Algumas dessas pessoas corrigiram o erro, mas não se deram ao trabalho de explicar as origens do equívoco. Neste momento perigoso para o enfrentamento da pandemia, com um governo que despreza as ciências e pessoas em intensa campanha antivacinação, a confusão que esse tipo de equívoco gera é de irresponsabilidade indescritível. Em meu canal no YouTube fiz dois vídeos tentando desfazer parte da confusão. E vou explicar um pouco mais aqui.

O laboratório Sinovac não divulgou os resultados de eficácia da vacina, pois ela ainda não está nesse estágio, ao contrário da vacina da Pfizer e a da Moderna. O que o laboratório publicou foi a imunogenicidade da CoronaVac, isto é, a capacidade da vacina de suscitar uma resposta imune nos ensaios clínicos de Fase I/II. Noventa e sete por cento dos voluntários mostraram resposta, mas não se sabe se essa resposta é protetora contra a doença, e é essa evidência que buscam os ensaios da fase seguinte, os chamados ensaios de Fase III. Uma vez colhidos os dados sobre imunogenicidade, os ensaios de Fase III tratam de averiguar se a vacina é ou não eficaz.

Como? Voluntários são recrutados, protocolos são elaborados e grupos randomizados recebem a vacina ou o placebo usando o procedimento chamado duplo cego, no qual tanto os cientistas envolvidos quanto os participantes desconhecem se foram vacinados ou inoculados com placebo. Passado um tempo, algumas dessas pessoas vão se infectar no decorrer de suas atividades normais. Quando esse número é alto o suficiente, abre-se o duplo cego para avaliar quem se infectou mais. Caso mais pessoas do grupo placebo tenham se infectado do que as do grupo de vacinados, há eficácia. Ilustrando com números: se entre 100 pessoas infectadas 95 forem do grupo placebo e 5 do grupo de vacinados, a vacina tem eficácia de 95%, ou seja, ela protege 95% dos vacinados considerando-se uma margem estatística de confiança adequada.

A vacina eficaz é uma espécie de treino. Ela ensina as defesas de seu corpo — seu sistema imune — a reagir caso encontre o vírus causador da Covid-19. Ao fazer isso, a vacina gera proteção contra a doença, uma doença que pode matar, que pode deixar sequelas gravíssimas em pacientes “recuperados”. Vale a pena trocar essa valiosa esperança por uma curtida efêmera em rede social? Por milhares de seguidores desconhecidos que muitas vezes aplaudem sem saber o que estão aplaudindo? Vale a pena? Vale?

*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins

Dora Kaufman: Redes neurais artificiais e a complexidade do cérebro humano

A ideia de usar a lógica de aprendizagem em uma máquina remete, ao menos, à Alan Turing. Em seu artigo de 1950, onde propõe um teste para a pergunta se uma máquina pode pensar (Computing Machinery and Intelligence, Mind Magazine), Turing cogita a ideia de produzir um programa que, em vez de simular a mente do adulto, simule a mente de uma criança. Evoluindo ao longo do tempo, ele a chamou de “máquina-criança”. O campo da inteligência artificial (IA) foi inaugurado num seminário de verão, em 1956, com a premissa de que “todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência, podem, em princípio, ser descritos tão precisamente de modo que uma máquina pode ser construída para simulá-la”. Quase 80 anos depois, a IA ainda está restrita à modelos empíricos, o campo não possui uma teoria, e é controversa a associação à máquinas de conceitos como inteligência e aprendizado.

Ética é objeto da ação humana, não existe ética da inteligência artificial

Apostando na superação das limitações científicas atuais, um grupo de líderes do Vale do Silício está empenhado em “superar a morte”, atingir o que eles chamam de “amortalidade”. Ray Kurzweil, no livro The Singularity is Near, prevê que ao final do século XXI a parte não biológica da inteligência humana será trilhões de vezes mais poderosa que a inteligência humana biológica, e não haverá distinção entre humanos e máquinas.

Em 2013, o Google fundou a Calico, empresa dedicada a “resolver a morte”, em seguida nomeou Bill Maris, igualmente empenhado na busca da imortalidade, como presidente do fundo de investimento Google Venture que aloca 36% do total de 2 bilhões de dólares em startups de biociência com projetos associados à prorrogar a vida. No mesmo ano, Peter Diamandis, co-fundador e presidente executivo da Singularity University, lançou a empresa Human Longevity dedicada à combater o envelhecimento, projetando que o aumento da longevidade criaria um mercado global de US$ 3,5 trilhões.

A startup Neuralink, fundada por Elon Musk em 2016, investe no desenvolvimento de uma interface cérebro-computador que possibilitaria, por exemplo, fazer streaming de música direto no cérebro; outro foco é viabilizar a transferência da mente humana para um computador, libertando o cérebro do corpo envelhecido e acoplando-o à uma “vida digital” num processo chamado “mind-upload” (transferência da mente humana). Essa visão utópica pós-humanista supõe que esses melhoramentos conduzirão à vitória sobre o envelhecimento biológico, portanto, ao nascimento de uma nova espécie: os pós-humanos, libertados de seu corpo mortal.

Na visão de Yoshua Bengio, um dos três idealizadores do deep learning, "esses tipos de cenários não são compatíveis com a forma como construímos atualmente a IA. As coisas podem ser diferentes em algumas décadas, não tenho ideia, mas, no que me diz respeito, isso é ficção científica".

O ponto de partida para avaliar o quão distante a ciência está dessas ideias é compreender a arquitetura e o funcionamento do cérebro. O biofísico Roberto Lent, em recente conversa no TIDD Digital, traduziu a extrema complexidade do cérebro humano em números: cada ser humano possui 86 bilhões de neurônios e 85 bilhões de células coadjuvantes no processo da informação. Considerando apenas os neurônios, como em média ocorrem 100 mil sinapses por neurônio, temos um total aproximado de 8,6 quatrilhões de circuitos que, ainda por cima, são plásticos, ou seja, mutáveis continuamente.

Numa sinapse, transmissão da informação de um neurônio para o outro, o segundo neurônio pode bloquear a informação, pode modificar a informação, pode aumentar a informação, ou seja, a informação que passa para o segundo neurônio pode ser bastante diferente da informação que entrou, indicando a enorme capacidade de modificação da informação que tem o cérebro. As regiões responsáveis pela memória e pelas emoções, dentre outros fatores, afetam a informação inicial.

O aprendizado de uma criança, que alguns comparam com o aprendizado de máquina, ocorre por complexos processos cerebrais. Segundo Lent, uma criança para aprender a escrever precisa formar uma conexão entre escrita e significado, para tal usa a região da face no hemisfério esquerdo porque não temos uma área cerebral da escrita e da leitura. Essas habilidades são construtos da civilização, que têm "apenas" 4 mil anos, logo não tem tempo evolutivo suficiente para ter uma área cerebral específica. A região do hemisfério esquerdo, desenvolvida na fase bebê para o reconhecimento de faces, desloca-se para o hemisfério direito, e no hemisfério esquerdo começa a ser implantada uma região de reconhecimento de símbolos da escrita. Isso mostra o grau de plasticidade do cérebro, ao realocar funções que vão aparecendo durante a vida do indivíduo com novas aquisições culturais.

A neuroplasticidade — capacidade do cérebro de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional quando sujeito à novas experiências do ambiente interno e externo —, gera uma complexidade que é difícil reproduzir em uma máquina. A dinâmica do cérebro é altamente modulável, não é uma cadeia de informação linear que leva diretamente à um resultado previsível, como também nos ensinou Roberto Lent.

Para Yann LeCun, outro dos três idealizadores do deep learning, a observação e a interação da criança com o mundo desempenham um papel central no aprendizado infantil, incluindo saberes tais como que o mundo é tridimensional, que tem gravidade, inércia e rigidez. Esse tipo de acúmulo de enorme quantidade de conhecimento é que não se sabe como reproduzir nas máquinas - observar o mundo e descobrir como ele funciona -, mas em algum momento, pondera LeCun, "vai se descobrir uma maneira de treinar as máquinas para que aprendam como o mundo funciona assistindo vídeos do YouTube”.

Andrew NG, respeitado cientista e empreendedor em IA, crê que o maior problema da IA é de comunicação: "O tremendo progresso por meio da IA ‘estreita' está fazendo com que as pessoas argumentem erroneamente que há um tremendo progresso na AGI (artificial general intelligence). Francamente, não vejo muito progresso em direção à AGI”. A IA que atualmente permeia os aplicativos, plataformas online, sistemas de rastreamento e de reconhecimento facial, diagnósticos médicos, modelos de negócio, redes sociais, plataformas de busca, otimização de processos, chatbots, e mais uma infinidade de tarefas automatizáveis, é apenas um modelo estatístico de probabilidade baseado em dados, “anos luz” distante da complexidade do cérebro humano.

*Dora Kaufman professora do TIDD PUC - SP, pós-doutora COPPE-UFRJ e TIDD PUC-SP, pós-doutoranda na Filosofia da USP, doutora ECA-USP com período na Université Paris – Sorbonne IV. Autora dos livros “O Despertar de Gulliver: os desafios das empresas nas redes digitais”, e “A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?”. Professora convidada da Fundação Dom Cabral

Guilherme Amado: Esquerda e direita democráticas têm de acordar

Bolsonaro não vai sair nem abrandar o modo autoritário como governa enquanto Lula não estiver ao lado de Janainas, Renans ou Amoêdos

Quem conheceu a trajetória de Jair Bolsonaro até o Planalto sabia que chegaria o momento em que, uma vez eleito, ele deixaria de lado o falso respeito que, candidato, parecia ter adquirido pelas instituições e voltaria a flertar com uma ruptura institucional, como fazia sem constrangimento na Câmara dos Deputados. A dúvida era somente quando. Bolsonaro despreza a democracia, como mostrou em sua vida pública e agora comprova no exercício da Presidência. Perto de completar um ano e meio no terceiro andar do Planalto, o presidente felizmente não tem força para realizar o que parece ser seu plano: governar sozinho, sem instituições que lhe apontem os erros ou lhe criem obstáculos, mas isso não o impede de, domingo após domingo, seguir tentando.

Por isso, Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF), imprensa, sociedade civil e diferentes segmentos organizados, como advogados, médicos, artistas, atletas, professores e operários, entre dezenas de outros, vêm fazendo a contraposição à escalada autoritária do presidente, impondo-lhe os freios próprios da democracia. Em abril, a conduta de Bolsonaro contra a pandemia fez a oposição ser ampliada, reunindo governadores de direita. Na última semana, um novo passo foi dado, com movimentos suprapartidários reunindo um espectro ainda mais diverso de opositores. Parecia ganhar corpo a sonhada frente ampla, de pessoas que podem ter discordâncias políticas, mas convergem sobre a democracia. Eis que Lula, em uma reunião virtual do PT, disse não topar estar ao lado de quem apoiou o impeachment de Dilma Rousseff ou defendeu a reforma trabalhista. À direita, a rechaça ao suprapartidarismo foi acompanhada por Janaina Paschoal, deputada estadual em São Paulo e ex-aliada de Bolsonaro; Renan Santos, coordenador nacional do MBL; João Amoêdo, presidente do Novo; e outros. Os três, a exemplo de Lula, dizem querer a saída do presidente, mas também não topam estar ao lado de quem diverge deles em outros temas. Dizem desconfiar do real interesse por trás desses manifestos.

Os três mais expressivos movimentos que pregam a união entre diferentes são o Estamos Juntos, o Basta! e o Somos 70 por Cento. Inspirado nas Diretas Já, o Estamos Juntos prega a defesa da vida, da liberdade e da democracia. Seu manifesto foi assinado inicialmente por artistas, intelectuais e políticos de campos ideológicos diversos, de Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, a Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. É um dos mais diversos: agregou na semana passada até Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, e abriu para adesões na internet. Com isso, já beira 300 mil assinaturas.

O Basta! é organizado por juristas e advogados, majoritariamente progressistas, mas também alguns conservadores. Reúne ex-ministros da Justiça, como José Eduardo Cardozo e José Carlos Dias, o ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo, e juristas como Dalmo Dallari, Celso Lafer e Tércio Sampaio Ferraz Junior. Também abriu para assinaturas na internet, e alcançou 50 mil apoios. Cobra respeito à Constituição e às instituições.

O Somos 70 por Cento foi criado pelo economista Eduardo Moreira, e começou como uma hashtag, que se refere ao apoio de cerca de 30% que Bolsonaro apresenta nas pesquisas (embora algumas já indiquem há algumas semanas um “ótimo e bom” mais perto dos 25%). Reúne políticos de variados partidos e celebridades geralmente distantes de debates políticos dessa natureza, a exemplo de Xuxa.

A diversidade de nomes é intrínseca ao propósito desses movimentos. Ninguém espera que Luciano Huck e Marcelo Freixo, ambos signatários do Estamos Juntos, concordem sobre autonomia do Banco Central ou se o empresário brasileiro sofre ou não com o excesso de tributos. Mas os dois certamente concordam que não há previsão constitucional de uma intervenção militar. Concordam que não pode haver agressão de nenhuma natureza a jornalistas. Concordam que é inadmissível um ministro da Educação que pregue a prisão de ministros do STF. Concordam que há uma máquina de destruição de reputações que serve ao método do presidente de governar pelo ódio.

Escrevi faz algumas semanas aqui que a oposição havia ganhado força, com João Doria, Ronaldo Caiado, Wilson Witzel e outros governadores rompendo com Bolsonaro. Naquela semana, Doria e Lula haviam trocado no Twitter palavras que, pela primeira vez em anos, não eram de ofensas mútuas. Foi um escarcéu. Muitos tucanos, petistas e até analistas políticos viram naquilo um erro estratégico das duas partes, defendendo que eles deveriam manter o clima de nós contra eles que, durante duas décadas, como disse Fernando Henrique, lhes tornou a vanguarda do atraso. E que, de certa maneira, contribuiu para a ascensão de Bolsonaro.

Eleitoralmente, de fato, qualquer união é impossível, ao menos por enquanto. Aloizio Mercadante, hoje presidente do braço de estudos do PT, a Fundação Perseu Abramo, disse em entrevista para a coluna, no site de ÉPOCA, que o PT só toparia conversar num segundo turno sobre união com a direita em 2022. No primeiro, admitiu que nem a esquerda estará junto.

“Mas neste momento uma aliança contra Bolsonaro não é sobre eleição”

O presidente não vai sair nem abrandar o modo autoritário como governa enquanto Lula não estiver ao lado de Janainas, Renans ou Amoêdos. Direita e esquerda terão de se unir, tal qual feito em 1992.

O PT hoje é um dos que mais cria obstáculos para essa união. Lula, que em outros momentos, 1992 inclusive, soube fazer pontes, tem insistido no sectarismo e vem colocando sua tropa de choque para alimentar a discórdia com Ciro Gomes, com quem rompeu em 2018. A postura tem recebido críticas entre cabeças coroadas do partido. José Dirceu contrariou-o, em entrevista na semana passada ao UOL, e defendeu o óbvio: se não houver uma aliança sequer na esquerda, com Lula e Ciro voltando a conversar, qualquer avanço será bem mais difícil. Jaques Wagner também foi na mesma linha no Twitter, ao compartilhar uma fala de Ciro e mostrar concordância.

Na direita, também há quem esteja disposto a mudar posturas de décadas em nome de enfrentar Bolsonaro. O tucano Arthur Virgílio, prefeito de Manaus e um dos mais ferrenhos opositores que Lula enfrentou no Senado, decidiu entrar de maneira mais ativa na trincheira pela saída do presidente. “Bolsonaro quer dar um golpe. Não acho que teria apoio das Forças Armadas, até porque os militares não apoiariam alguém tão despreparado para governar como ele. Mas é a hora de procurar quem são os democratas. Mesmo que você seja um ferrenho adversário daquela pessoa, mas ele é um democrata, você deve procurá-lo”, afirmou, admitindo que topa caminhar ao lado do PT, ainda que não eleitoralmente: “Não olhe para 2022. Você tem de olhar neste momento para aliados contra uma tentativa ditatorial. Estou falando de alianças em votações de plenário, manifestações junto à sociedade civil, manifestações para a imprensa. Em política econômica, concordo mais com o Paulo Guedes do que com o PT, mas concordo com o PT em não deixar arranhar a Constituição, em não haver nenhuma mudança que permita a perpetuação deste governo que está aí”.

Por sorte, do outro lado do balcão também há fissuras. As Forças Armadas, embora concordem com Bolsonaro sobre as críticas que ele faz ao STF, não mostram disposição para embarcar numa aventura golpista. Edson Pujol, comandante do Exército, a Força em cujos quartéis a política entrou com mais força, tem exercido um silêncio público estratégico e, internamente, continua preferindo cumprimentar Bolsonaro com o cotovelo. Também parece controlado o risco de que as patentes mais baixas ou as polícias estaduais sejam a mão armada de que Bolsonaro precisaria.

Bolsonaro hoje não tem força para a ruptura institucional que seu filho Eduardo já disse ser só uma questão de “quando”. Enquanto não houver um entendimento mínimo que faça existir uma esmagadora maioria contra o presidente e a forma como ele até agora governou, nada mudará. Não só ele não sairá, como, bem a seu estilo, tensionará mais e mais os limites da democracia. E aí, no momento em que chegar o “quando” de Bolsonaro, poderá ser tarde para os democratas se unirem.

Monica De Bolle: Vida ou morte

Apesar dos riscos que manifestações pró-democracia em meio à pandemia podem implicar, calar-se neste momento é dar respaldo às atrocidades que levam vidas impiedosamente e com descaso

Perguntado sobre os mais de 30 mil mortos por Covid-19 no Brasil, o presidente da República respondeu, na lata, sem dó: "A morte é o destino de todos". A morte é o destino de todos. Destino de George Floyd nos Estados Unidos, nas mãos de um policial. Destino do menino João Pedro, de 14 anos, baleado enquanto obedecia a quarentena dentro de sua casa. Assassinado por policiais. A morte é o destino de todos. Destino de pessoas de idades diversas, vítimas da doença a que o presidente se recusa a dar a devida relevância. Pois bem. A morte é, de fato, o destino de todos, ou de muitos que não perderiam sua vida tão cedo em razão do desprezo pela vida que demonstra o líder do país. Manifestação? Sim, manifestação.

As manifestações no meio de uma epidemia evidentemente aumentam o risco de contágio. As pessoas precisam se proteger, sair de máscara, procurar manter distanciamento para reduzir o risco de contaminação. Mas condenar as manifestações pró-democracia por causa da epidemia?

É bom lembrar que a manifestação pró-democracia é contra o presidente da República, que não apenas repudia a democracia, mas faz troça da epidemia e da perda de vidas, todas as vidas — em especial, a vida dos mais pobres e dos negros, os mais atingidos até agora. Portanto, manifestar-se pró-democracia é posicionar-se a favor da luta contra a epidemia.

Manifestar-se pró-democracia é uma questão de vida ou morte, tal qual a própria epidemia.

Tenho visto muita gente no Brasil se recusando a enxergar aquilo que deveria ser óbvio. O país atravessa um momento insustentável, com um governante que prefere o caos à preservação do país. Um governante que detesta as instituições que regem nossa democracia. Um governante abertamente favorável à brutalidade e à opressão. Um governante que não se importa com o sofrimento de dezenas de milhares de famílias brasileiras, com dezenas de milhões de habitantes do Brasil, com os mais vulneráveis, que ele reluta em auxiliar pela renda básica emergencial. O que fazer perante essa situação? Panelaços, sim. Gritaria, sim.

Mas vejam: as ruas sempre foram um espaço privilegiado da ação política. Quando algo está profundamente errado nós buscamos as ruas porque é nelas que se tem maior visibilidade e, portanto, se encena a um maior número a contestação, na esperança de que espectadores se disponham a se tornar atores. A tomada das ruas está proibida por causa da epidemia? Não, tomá-las está mais perigoso, mas de modo algum proibido.

Cabe a todas as pessoas que queiram se manifestar — diga-se, legitimamente — contra a barbárie do bolsonarismo ir às ruas com responsabilidade. Com máscara para não se contaminar. Com máscara para não contaminar os outros.

Aqui nos EUA a morte de George Floyd levou centenas de milhares de pessoas para as ruas ao longo de mais de uma semana. Algumas dessas manifestações foram violentas. Outras foram pacíficas. Outras ainda tiveram de lidar com a brutalidade da polícia: foi esse o caso aqui em DC, onde moro. Para que Trump pudesse tirar uma foto com a Bíblia na mão de cabeça para baixo, as forças de segurança lançaram gás lacrimogênio sobre pessoas que exerciam pacificamente seu direito de protestar contra o racismo.

Há temores de que possa haver um recrudescimento da epidemia nas próximas semanas? Sem dúvida. Mas o resultado das manifestações já é visível: os policiais envolvidos na morte de Floyd que haviam sido acusados com brandura viram suas acusações se tornarem muito mais duras em razão da indignação do povo nas ruas diante da injustiça do homicídio e da condescendência com ele.

Vejo no Brasil uma relutância que, apesar do descontrole da doença, não vislumbrei aqui. São pessoas que veem no governo Bolsonaro, na figura presidencial, todos os perigos que eles representam, mas que hesitam. Hesitam por causa da epidemia. Hesitam devido a um senso de responsabilidade justificado, como preservação das vidas.

Contudo, calar-se neste momento, apequenar-se neste momento, esconder-se neste momento é dar respaldo às atrocidades que levam vidas impiedosamente e com descaso. "É o destino de todos".

Guilherme Amado: Como Fukuyama, Levitsky e Mounk veem a situação do Brasil

Conversei nos últimos dias com três dos maiores especialistas mundiais em democracias. Suas respostas mostram como a visão do presidente entre a nata da ciência política mundial é ainda pior do que a que grande parte da população brasileira tem hoje

Jair Bolsonaro costuma dizer que jornalistas e analistas brasileiros são demasiadamente críticos com seu governo, por considerar injusto que se apontem os erros de sua gestão e os excessos e irregularidades cometidos por alguns de seus familiares. Mas o Bolsonaro 2020 está muito pior do que o Bolsonaro 2019, e nada sugere que um Bolsonaro 2021 vá ser melhor do que o atual. Não bastasse o descaso com as mais de 25 mil mortes por Covid-19, doença cujo combate ele mais atrapalha que ajuda, o presidente passou, neste ano, a flertar ele mesmo com uma ruptura democrática, volta e meia usando as Forças Armadas como um espantalho, como se colocasse medo no restante da sociedade. Ou se faz o que ele quer, sem Supremo Tribunal Federal ou Congresso se contrapondo, ou ele usa os militares para dar um golpe. É quando esse tipo de comportamento é criticado que o presidente se irrita. Pensando em dar mais pluralidade à análise do governo, conversei nos últimos dias com três dos maiores especialistas mundiais em democracias. Perguntei aos americanos Francis Fukuyama e Steven Levitsky e ao alemão Yascha Mounk como eles veem a crise atual do governo do ex-capitão e o combate à Covid-19 no Brasil.

As respostas mostram como a visão do presidente entre a nata da ciência política mundial é ainda pior do que a que grande parte da população brasileira tem hoje.

Bolsonaro foi detectado por Francis Fukuyama como uma ameaça democrática séria muito antes do que aqui no Brasil. O americano, um dos mais estrelados nomes da Universidade Stanford, na Califórnia, colocou em 2017 o então deputado federal na aula sobre democracia que dá há anos aos alunos da graduação. Bolsonaro era citado como integrante do que ele chama de Internacional Populista, ao lado do húngaro Viktor Orbán, do americano Donald Trump e da francesa Marine Le Pen. Por causa disso, Fukuyama me deu uma entrevista, publicada no jornal O GLOBO exatamente um ano antes de Bolsonaro ser eleito, em que ele afirmava, sem rodeios, que o então candidato era um “populista perigoso”. Foi chamado de comunista pelos seguidores do presidente, o que chega a ser ao mesmo tempo revelador da ignorância do séquito bolsonarista e engraçado: a carreira de Fukuyama foi marcada pelo ensaio O fim da história?, publicado em 1989, onde defendia que o desenvolvimento levara a um fim da história não marxista — ou seja, uma utopia comunista —, mas sim hegeliano, de um Estado liberal com uma economia de mercado.

Fukuyama, portanto, acompanha Bolsonaro há tempos. Não se informa somente pelo que lê na imprensa americana. Tem fontes no Brasil, com quem conversa regularmente para tomar pé da situação, e é provavelmente por isso que impressiona o nível de conhecimento que tem da política brasileira. “Tenho acompanhado os acontecimentos no Brasil com grande preocupação. Meu maior temor é que Bolsonaro vá chamar o Exército para se manter no poder, à medida que sua popularidade afunda”, alertou, fazendo uma ressalva: “A pergunta, para mim, entretanto, é se o Exército vai querer tomar o poder nessas circunstâncias, tendo de lidar com a epidemia e com uma economia colapsada”.

Até aqui, a cúpula das Forças Armadas de fato tem demonstrado seguir o livrinho de 1988. O atual comando do Exército é em alguns aspectos até mais obediente à Constituição do que o anterior. Edson Pujol não tem conta no Twitter nem se mete publicamente em assuntos civis, como fazia Eduardo Villas Bôas, o ex-comandante do Exército que Bolsonaro disse ser “um dos responsáveis” por ele ter sido eleito e cuja filha tem um emprego no Ministério dos Direitos Humanos, com um salário de R$ 10 mil.

Do outro lado da costa americana, o professor de Harvard Steven Levitsky é alguns decibéis mais duro com Bolsonaro. Levitsky escreveu, com Daniel Ziblatt, um dos livros de cabeceira para entender a crise atual das democracias, Como as democracias morrem, em que analisam a eleição de Donald Trump em 2016 e diversos regimes autocratas no mundo, fazendo uma autópsia de como nem só com golpes se mata uma democracia, mas também por meio de líderes eleitos democraticamente, que vão usando artifícios dentro da legalidade para aos poucos restringir liberdades. É o que vem ocorrendo no Brasil, por exemplo, com a liberdade de imprensa, quando jornalistas são obrigados a se retirar da porta do Palácio da Alvorada por não ter mais segurança para trabalhar.

Levitsky avalia que a pandemia está ensinando o preço de eleger populistas. “Populistas como Jair Bolsonaro chegaram ao poder criando sua própria versão da realidade: uma narrativa em que eles são os heróis de que os países desesperadamente precisam e quem deles discorda é um vilão sinistro. Mas, nos últimos meses, muitos países aprenderam como é caro o preço que pessoas comuns acabam pagando por esse voo rumo à fantasia”, analisou, avaliando a resposta brasileira à Covid-19 como entre “as piores do mundo”. “Comparando ao redor do mundo, a resposta do governo brasileiro está, tragicamente, entre as piores. Bolsonaro é um de um punhado de presidentes populistas — Trump é outro — que negaram a seriedade da pandemia e teimosamente recusaram-se a tomar providências para proteger dezenas de milhares de vidas.”

O terceiro com quem conversei foi Yascha Mounk, também professor de Harvard e da Johns Hopkins, em Washington. Seu O povo contra a democracia mostra como governos antissistema querem restituir o poder ao “povo” — com essa nomenclatura, mas referindo-se apenas à parcela da população que mais os apoia —, e ir contra qualquer obstáculo institucional (alô, STF, alô, Congresso!). É a turma verde-amarela que vai para a porta do Planalto aos domingos pedir o fechamento dos dois outros Poderes, ignorando ou fingindo ignorar que é porque existem os outros Poderes e por haver democracia que eles estão ali protestando.

Mounk também é duro ao analisar a resposta brasileira à pandemia. “O Brasil é agora um dos países com o mais alto número de casos de coronavírus no mundo. O vírus ainda está se espalhando pelo país e num ritmo rápido. E a taxa de mortalidade está crescendo todos os dias. O Brasil teria de ter se esforçado em conter o vírus”, criticou.

Para o alemão, a eleição de Bolsonaro foi o evento mais importante da história do Brasil desde o fim da ditadura. No prefácio da edição brasileira de seu livro, em 2019, Mounk já havia sido direto ao prever o que seria o período Bolsonaro: “Pelos próximos anos, o povo terá de lutar pela própria sobrevivência da democracia liberal”. Agora, quando lhe perguntei sobre a situação atual, não poupou adjetivos: “Até um governo competente teria penado para impedir o sofrimento que agora está na casa de tantos brasileiros. Mas o que faz a situação brasileira atual tão triste e revoltante para observadores externos é a inação desavergonhada, temerária e, vamos dar o nome certo, criminosa do presidente”.

Mas nada disso há de importar a Bolsonaro. Certamente Fukuyama, Levitsky e Mounk devem ser petistas empedernidos que querem fazer do Brasil uma nova Venezuela.