eleitores

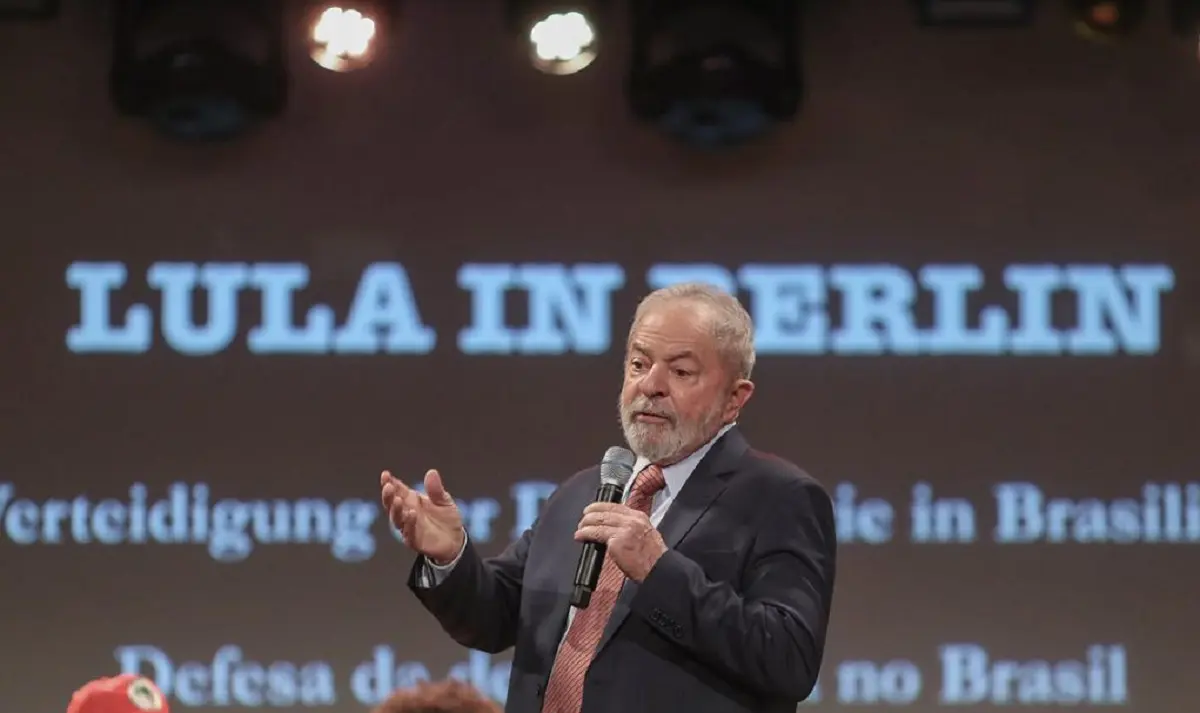

Frente, transição, futuro governo e a política: Lula segura as rédeas

Paulo Fábio Dantas Neto*, Esquerda democrática

Durante essas semanas seguintes às eleições, quem realmente gosta de democracia e entende a importância da política na vida pública está matando saudades. Desfruta imagens e falas que vão além do alívio – algo já em si importante – e trazem esperança de que possamos voltar a ter no Brasil espaço para argumentos, diálogos e embates políticos civilizados em lugar de dogmas, berros e violência. Fantasmas que apavoravam a sociedade, ou se dissiparam (caso do perigo de golpe) ou migram para as margens das estradas e do noticiário político, caso das manifestações de inconformismo politicamente ativo em relação ao resultado eleitoral. Nuvens descarregam e o descarrego torna o ar menos abafado.

Há quem chame isso de volta à normalidade. Apesar da sensação real de que matamos saudades, tenho dúvidas sobre se de fato estamos diante de algum tipo de retorno. Tendo mais a compreender esse momento como saída de um beco enlameado, pantanoso e como entrada numa avenida desconhecida. À medida em que, ao caminhar por ela, o país finque os pés no chão, poderá avaliar a qualidade do piso, sua textura em cada trecho, percebendo a firmeza e o alcance de cada passo. Enquanto vencedores podem arriscar saltos para desfrutar bônus da vitória, a realidade aconselha, a quem ganhou e a quem perdeu as eleições, pisar devagarinho, pois a nova avenida não é reta nem está toda pavimentada. Para os componentes do que se autodesignou “frente ampla”, os desafios são manter em dia os músculos e articulações dos pés e prestar atenção a curvas sinuosas, túneis e elevados, que modulam a velocidade.

Na pista da política institucional, o piso é amigável. Atitude cooperativa predomina para além dos necessários acordos e negociações, próprios do jogo político. Há no ambiente uma consciência coletiva da elite política de que lhe foi dada nova oportunidade de agir como tal. O instinto sobrevivente, após quatro anos de incerteza radical, sugere aos atores políticos que a parte atual do jogo pode ser jogada de modo a beneficiar, inicialmente, a todos os que se dispuserem ao jogo dentro das regras, inclusive se forem da turma do capitão. Remete-se ao futuro as disputas decisivas. Se a futuro breve ou distante não se sabe (a política dirá), mas ao menos tem-se um prazo fixado pela democracia, isto é, no próximo encontro com as urnas tudo será reexaminado. Por ora, não convém a ninguém antecipar, para não travar a acumulação de capital político acessível a todos, enquanto dure a cooperação. Nessa, portanto, nada há de altruísmo. É interesse que, ao que parece, começa a ser mais bem compreendido. Desse modo, a visita do presidente eleito às cúpulas dos outros dois poderes da República apenas selou uma atitude antecedente de compromisso. Com os ministros do STF e com os presidentes do Senado e da Câmara Lula não precisou oferecer mais do que uma disposição de laissez-faire. Menos judicialização da política e abstenção em relação às disputas internas ao Legislativo bastam para assegurar bom tráfego.

Quadro distinto há no túnel onde circula um eleitorado cindido quase ao meio, parte dele interditando a pista sem pavimento pela qual a frente ampla pede passagem. Suas motivações não são desejo de golpe, mas um imenso ceticismo em relação ao presidente eleito e ao seu ainda futuro governo. Ceticismo também em relação ao processo eleitoral findo, modo de repudiar o sistema político ao qual Bolsonaro, contra leis da lógica, ainda conseguiu aparecer como contraponto, depois de ter patrocinado, em favor da sua tentativa de reeleição, uma radical mobilização de recursos públicos por dentro desse sistema. Conforme pesquisa do Instituto Atlas (trago aqui informação da jornalista Raquel Landim, da CNN, ao entrevistar o responsável pelo instituto), entre os dias 4 e 8 de novembro 43% dos eleitores entrevistados disseram que Bolsonaro foi injustiçado na eleição e 38% que Lula não teve mais votos que Bolsonaro. Mesmo mantendo a devida distância desses números exatos, inclusive por não conhecer bem a metodologia empregada, creio ser impossível não prestar atenção na ordem de grandeza. Ela dá ideia sobre o tamanho do caminho a percorrer pelo campo democrático (não só pelo governo, como lembrou ontem a jornalista Maria Cristina Fernandes em sua coluna no jornal Valor Econômico) entre a vitória eleitoral da frente ampla, a montagem e atuação do novo governo e a fixação de um padrão de competição confiável entre ele e uma oposição democrática. Nenhuma das três condições é dispensável para afastar do nosso horizonte, ao menos a médio prazo, o protagonismo político de uma extrema-direita subversiva e agonística. Das três, por enquanto alcançou-se a primeira, a 30 de outubro. As duas outras (governo de frente ampla e oposição democrática) ainda são temas mais para prospecção.

Mas o presidente eleito é uma personalidade política marcante e incontrolavelmente ostensiva. Por mais que tenha seus segredos imperscrutáveis e faça deles uso, como qualquer político, sua persona pública não abre mão de fazer revelações inesperadas, elas também armas para exercer protagonismo. A sua presença nos palcos procura por vezes neutralizar a obra da paciente dialética articulatória dos bastidores, caso essa obra ameace, de algum modo, a sua condição de vértice. E no cumprimento das ordens do instinto de sua pessoa termina fornecendo material a análises que, sem ele, seriam precoces.

Foi exatamente o que ele fez nessa última semana, ao final de dois dias de alta exposição. Na quarta-feira cumpriu, como se governante já fosse, o importante ritual da separação harmônica dos poderes, colhendo os merecidos frutos do contraste gritante com o seu antecessor que ainda vaga pelo palácio. Nesse dia Lula guardou para si seus sentimentos, desejos e planos, respeitando a primazia das instituições sobre as pessoas. Depois fez do dia seguinte uma quinta-feira com ares de um pastiche da Lavagem do Bonfim. Sem confrontar o ritual sagrado cumprido na véspera, assumiu o apetite profano de políticos outsiders em romaria e se esbaldou em desabafos ao povo, inclusive com direito a lágrimas. Ao seu lado, fiéis escudeiros e/ou parceiros de primeiro turno e aliados chegados já no segundo. Esses últimos e parte dos primeiros foram levados de roldão ao encontro da patuscada, no embalo da retórica populista, como se fossem turistas desavisados, perplexos e receosos, mas também encantados com o sincretismo da festa. Na Bahia o rumo é uma basílica e a festa é em honra de um redentor. Mas no caso em tela, o que são a motivação e o rumo é discussão mundana, que vai longe e desautoriza a analogia.

O eleitor médio adora tudo isso, daí a popularidade de Lula. A militância retira dessa performance o combustível do seu fervor. Já a dinâmica institucionalmente plural e laica da política democrática sofre com isso, daí a dificuldade de Lula adquirir, nesse âmbito, uma confiabilidade sustentável, o que o obriga a permanente exercício de seduções a granel. Por mais que sua retórica populista assopre, depois de morder, seus pares no mundo da elite política sabem que não estão livres de, na próxima esquina, receberem do hipnotizador de massas a pecha de picareta ou golpista. Acordos políticos com Lula tendem a ser intensos, para mostrar que envolvem cérebro e coração. E efêmeros, a não ser que os aliados, mesmo céticos, metabolizem seus interesses em forma de devoção e profissão de fé no líder.

Fiz uma interpretação sumária, que não resistiria ao teste do que foi a performance um tanto frustrante de um líder populista meio fora de forma, que Lula exibiu na mais recente campanha. Para quem esperava dele o arrebatamento das massas num resgate de sua trajetória, é pedagógico resignar-se ao fato de que deve sua eleição à formação de uma frente ampla de última hora, formada por forças políticas, lideranças, pessoas e grupos movidos pelo medo da reeleição do seu oponente. Esse choque de realidade não impede, contudo, que se leve em conta outro fato incontestável, o de que ninguém, na política brasileira atual, senão ele, poderia reunir condições necessárias - embora não suficientes, como mencionei acima - para enfrentar e derrotar um incumbente que, por sua vez. reunia três condições que faziam dele o espectro de uma tempestade perfeita: mística antissistêmica, arsenal (legal e ilegal) de recursos materiais derivados da ocupação do cargo e disposição pessoal de não se deter diante de escrúpulos de qualquer natureza. Esse segundo fato, de ter sido a única alternativa ao caos, sinaliza um futuro ao protagonismo de Lula. Um futuro de consolidador da vitória do sistema contra a subversão.

Esse é o preço que, em tese, Lula deve pagar por ter obtido o apoio eleitoral de uma minoria política e social decisiva, que lhe rendeu os votos que faltavam. Votos que sozinho com seus apoiadores primeiros ele não pôde obter, ao contrário do que previa sua tática original de frente de esquerda acenando ao centro. A dialética articulatória, fundada no entendimento e em concessões mútuas, com ânimo de conciliação, é a única gramática disponível a Lula, antes que ele tenha em mãos, efetivamente, os cordéis do poder governamental. Pode ser que a mantenha, por meses ou até o fim do mandato, em atenção aos condicionantes objetivos de sua apertada eleição. Pode ser que não. Até aqui há pistas de uma coisa, de outra e também de combinação ignorada entre a gramática da articulação e a de cooptação fisiológica.

A frente ampla, por ter sido improvisada e não fruto de uma convergência programática dentro de uma estratégia política, implica, agora, em processos complexos de realinhamento ainda muito opacos. Enquanto dinâmica de partidos e lideranças que pretendem influir sobre o futuro governo, o rumo ou a falta de rumo dessa frente ainda é um quebra-cabeças de resolução ignorada. Certamente será tema em pauta na sequência dos artigos semanais. Hoje só arrisco, para concluir, uma hipótese, a partir do que transparece a mim sobre desígnios, provavelmente provisórios, do ator principal. A transparência relativa desses desígnios provém, como já dito, do fato de Lula, embora sendo mestre na dissimulação, ser, também, perito em oratória incontinente. Nunca esquecendo que ambas são recursos conscientes do ator, é possível interpretar, a partir do que não pode ser dissimulado, o que tem sido a sua tática.

Para resumir, penso que se trata para ele, agora, de segurar as rédeas da política em suas mãos, como vértice indisputado. É possível que consiga. Votos, mesmo sem goleada, revigoram o animal político. Mas a fila da política anda e pode fugir ao seu controle, na eventualidade de um condicionamento da formação do governo pela transição coordenada por Geraldo Alckmin. As coisas, no meio político e empresarial, também na sociedade civil e na imprensa, começavam a parecer andar “bem demais”. Era tal o clima de busca de consenso que, de repente, se poderia chegar a ele sem a intervenção decisiva do protagonista. As virtudes do método dialético da articulação poderiam fazer com que ele, o método, relativizasse as diferenças substantivas sobre, por exemplo, política econômica, dando lugar a um script irrecusável pelo presidente. Até porque a percepção da gravidade da crise social e o profissionalismo da articulação política sobre economia jamais permitiriam à coordenação da transição o luxo de nublar a máxima prioridade presidencial para suas promessas explícitas de campanha, quase todas remetidas ao social. Em todas as arenas visitadas pela comissão respirava-se ar de conciliação entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. A adversativa “ou” caminhava para o armário. Mas eis que, numa quinta apoteótica, a mão visível do ator principal instala um contencioso em cima de uma não questão. Volta-se à reta final do primeiro turno e o que estava irresolvido, mas andando, parece voltar à estaca zero.

Vozes petistas menos moderadas, viajando na maionese, exultaram quando souberam que Henrique Meireles teria dito que Lula dilmou. Será? As seguidas indicações de pessoas do governo Dilma para diversos núcleos temáticos da comissão de transição; o aval, ainda que contido, da presidente do PT à carta institucionalmente aloprada de Guido Mantega ao BID para reverter uma indicação do atual governo como se já houvesse um novo; as especulações em torno do nome de Fernando Haddad para o ministério da Fazenda, tudo isso e outras narrativas mais pareciam encontrar guarida e sentido nas palavras aguerridas do presidente eleito num discurso dito histórico, por essas correias de transmissão.

Por outro lado, reações políticas em contrário assumiram variadas formas. No plano partidário poucos exemplos. Profissionais da política em geral seguram-se numa hora dessas, quando há muito em jogo. Mas é digna de nota a clareza quanto ao mérito da discussão usada por Gilbert Kassab para, em entrevista à CNN, condenar polidamente a fala. E de curiosidade a ausência do MDB à primeira reunião dos partidos da base ampliada da transição, que o partido integra a convite direto da presidente do PT. Entre os chamados “economistas liberais” (profissionais ou intelectuais públicos que a turma das correias de transmissão ironiza como vozes do “mercado”, o inimigo secular, evocado pela fala de Lula) as reações variaram entre a crítica assertiva, sem meias palavras, de Elena Landau – a assessora do programa econômico de Simone Tebet – e a ironia moderada de Arminio Fraga simulando responder com paciência às indagações retóricas da fala de Lula. Por fim, no próprio PT houve leituras bombeiras de que “não foi bem assim” e palavras moderadoras consistentes, como a do senador Welington Dias.

Essas manifestações de incômodo parecem longe de um caminho sem volta em relação ao governo Lula, mas refletem, em comum, a consciência sobre a falta de futuro da dicotomia falaciosa entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social no atual contexto de revisão conceitual desse tema em todo o mundo pós-pandemia e de convergência política democrática no Brasil. E expressam, de um ponto de vista racional, variados graus de apreensão quanto às palavras do presidente eleito, de quem esperam atitudes de um dirigente do sistema democrático e da política sólida das instituições.

Penso que os temores de um lado e as celebrações do outro não se sustentam ainda em suficientes fatos. O mais que provável é que Lula volte do Egito carregado de acordos e promessas internacionais, antidistônicos para resolver a distonia que provocou. O discurso deverá ser ambíguo, como sempre. Aos críticos que quiser afagar dirá “não disse que não havia motivos para preocupação?” Aos que quiser manter à distância dirá que são provincianos, enquanto ele, Lula, está antenado com a ordem mundial.

Lidar bem com a ambiguidade do mundo real e saber cultivá-la é, sem dúvida, uma virtude política. Pode ser praticada tanto na direção de construir consensos sempre parciais e nunca absolutos, fazendo da política um artesanato de várias mãos, construindo um centro diretor vertical a partir de circuitos horizontais; ou pode ser praticada na direção de ativar conflitos até o limiar da divisão, fazendo da ambiguidade do líder o único ponto de equilíbrio possível e consagrando a política como atividade dependente de estímulos que podem e até devem vir de baixo, desde que sejam triados pelo vértice. Essa última é a via da ambiguidade virtuosa de Lula e um mandamento que talvez deva ser observado por todos os brasileiros que ajudaram a elegê-lo é lembrar que não se pode eleger Lula e querer que ele seja outro. É assim e assim será. Qualquer projeto democrático que o inclua não deve incluir a hipótese de que um dia ele desça do palanque. Jamais descerá. Se descesse seria menos marcante que um chuchu.

Se alguém, como esse colunista, se inquietar ou contrariar com isso, deve observar, durante os próximos quatro anos, um segundo mandamento das urnas, que é imaginar como estaríamos se o eleito tivesse sido o outro. O espirito de quem é democrata sincero ficará mais apaziguado. Mas ao mesmo tempo deve ficar atento a outro ponto da fala do presidente eleito naquela memorável quinta-feira: ele não só exumou o inimigo “mercado”, como o inimigo Bolsonaro, esse de carne e osso, repetindo, em palanque tardio, a pauta de uma campanha que deve dar por encerrada se quiser, de fato, agregar o país. Por mais apaziguados que estejamos com a ambiguidade de Lula, é insólito ouvir o eleito despolarizador do país tirar o capitão do atual ostracismo para convidá-lo a se preparar melhor para a “próxima”. Bolsonaro pode virar, a médio prazo, assunto do Poder Judiciário e pé de página na política institucional. Sua irrelevância sistêmica é indispensável para desobstruir o túnel de insatisfeitos, onde ele atua e tem peso. Para pavimentar o túnel e integrar os transeuntes à política da nova avenida Brasil, pelo novo governo e pela nova oposição. E deixar Bolsonaro entregue aos juízes e a André Janones.

* Paulo Fábio Dantas Neto é cientista político e professor da UFBa.

Texto publicado originalmente no Facebook da Esquerda Democrática.

Em ato de apoio a Lula em Brasília, Simone Tebet diz que Bolsonaro vai para o ‘lixo da história’

Cidadania23*

A candidata a presidente pelo MDB, PSDB e Cidadania no primeiro turno, senadora Simone Tebet (MT) participou, nesta quarta-feira (19), de caminhada em Brasília de apoio à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e subiu o tom das críticas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao afirmar que ele vai ter a palavra corrupção estampada em sua testa e que vai para o ‘lixo da história’.

“Eu estou aqui para tirar a faixa desse presidente que vai perder o foro privilegiado e aí nós vamos estampar na testa dele a palavra corrupção”, disse a senadora.

Milhares de pessoas acompanharam o ato no Setor Comercial Sul com a presença de lideranças políticas locais, como os ex-candidatos ao governo Leandro Grass (PV) e Leila Barros (PDT), o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB), além da deputada federal Erika Kokay (PT-DT) e a ex-candidata ao Senado, Rosilene Corrêa (PT).

“Esse povo guerreiro, esse povo trabalhador, esse povo que ama a democracia e vai jogar para o lixo da história esse presidente insensível que se chama Jair Messias Bolsonaro”, afirmou Simone Tebet.

Ao final da caminhada, SimoneTebet subiu em um caminhão de som e fez um discurso.

“Eu estou aqui pela democracia, porque quero de volta um governo um humano. Eu e o presidente Lula temos grandes diferenças políticas e econômicas, mas colocamos o povo em primeiro lugar”, afirmou.

A senadora disse que a disputa não será fácil e pediu um esforço de convencimento de indecisos na reta final.

“Essa não é uma eleição fácil. Essa é uma eleição que não dá margem para erros. Nós vamos ganhar, e o presidente Lula vai voltar a governar este País, mas precisamos continuar vigilantes, não aceitem provocação”, pediu.

“Não descansem, no ônibus, no trabalho, na festa onde vocês forem. Dialoguem com os diferentes”, completou.

Só Lula é democrata

Simone Tebet também disse que não há dois candidatos à Presidência da República, porque apenas um deles, Lula, é democrata.

“Não existem dois candidatos a presidente da República nesse segundo turno. Só tem um que é democrata e chama Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou.

Ela também citou as denúncias de corrupção contra Bolsonaro e sua família. Relembrou o caso das rachadinhas, a compra de imóveis por seus familiares em dinheiro vivo e as denúncias de corrupção apontadas pela CPI da Covid. (Com informações das agências de notícias)

Texto publicado originalmente no portal do Cidadania23.

Intimidação e esquerda acuada: o clima no maior reduto bolsonarista do Rio

Nem mesmo o frio e a chuva fizeram com que a campanha eleitoral cessasse no principal reduto bolsonarista no Rio de Janeiro. Na reta final, cabos eleitorais de candidatos bolsonaristas e de partidos do Centrão disputavam espaço embaixo das marquises no Calçadão de Campo Grande, principal centro comercial do maior bairro carioca, localizado na zona oeste da capital.

No local, militantes e candidatos de esquerda relatam rotina de medo e intimidação por bolsonaristas, além do temor da milícia.

As zonas eleitorais de Campo Grande entregaram a Jair Bolsonaro (PL) sua maior vitória na disputa presidencial de 2018 na capital. Nelas, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) com 75% dos votos válidos. O bairro é o mais populoso do Brasil, segundo dados do Censo de 2010, e tem uma grande população evangélica e um número significativo de militares e policiais entre seus habitantes.

Nesta campanha, as ruas foram disputadas por candidatos de partidos fisiológicos e por bolsonaristas.

Ali, a esquerda se vê pouco representada: no Calçadão, o único candidato com uma presença relevante encontrado pelo UOL na quarta-feira (28) foi o petista André Ceciliano, presidente da (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) que tenta se eleger senador.

Fora isso, havia apenas duas barraquinhas distribuindo material de candidatos progressistas: uma do PCdoB e outra do PDT.

"É duro fazer campanha em Campo Grande porque ainda tem muita gente que declara voto em Bolsonaro. E há apreensão o tempo todo porque é notório que é uma área dominada [pela milícia]. Mas estamos aqui firmes e fortes na tentativa de mudar esse quadro", argumenta.

"Fazer campanha aqui no Calçadão ainda é tranquilo, dentro dos bairros [de Campo Grande] é diferente, tem um clima de intimidação maior." Carlos Rangel, coordenador da campanha do PCdoB em Campo Grande.

Atentado durante campanha. Apesar de relatos de discussões e troca de ofensas entre bolsonaristas e militantes de esquerda, a campanha transcorria sem casos de violência física até esta semana.

Na terça-feira (27), o vereador Willian Siri (PSOL), candidato a deputado federal, denunciou ter sido vítima de um atentado enquanto fazia campanha no centro de Campo Grande.

Siri relata que conversava com eleitores na calçada de um famoso bar do bairro quando um homem jogou o carro em sua direção. O parlamentar estava de costas e só não se feriu gravemente porque foi puxado por uma pessoa que viu a tentativa de atropelamento, segundo contou ao UOL.

Quando você olha essas violências políticas que têm no Brasil, não imagina que vai acontecer com você. Campo Grande é um bairro que nunca teve esse histórico. Tem a questão da milícia, que é outra coisa, mas violência nesse nível ideológico, não.

"Willian Siri (PSOL), vereador e candidato a deputado federal Com a proximidade do primeiro turno, Siri demonstrou preocupação com o risco de uma escalada de violência, especialmente com a chance de vitória de Lula no primeiro turno. Apesar disso, ele diz que a receptividade no bairro com candidatos de esquerda tem sido muito maior do que em 2018.

"O Calçadão de Campo Grande é meu parâmetro de vida política. Em 2018, até o camelô era Bolsonaro. Hoje mudou muita coisa. A quantidade de panfletos e adesivos do Lula que saem é muito grande."

'Datacamisa' dá vantagem a Bolsonaro. Se as campanhas de esquerda sustentam uma percepção de que o apoio a Lula tem crescido na reta final da campanha, quem aproveita a eleição para faturar tem uma opinião oposta.

Vendedores de itens como camisas e toalhas dos candidatos na região dizem que a procura por produtos com alusões ao presidente é muito maior.

O comerciante Adailson da Silva, 46, tem uma gráfica na região. Na frente, exibia apenas camisas com motes bolsonaristas. Perguntado sobre o motivo, disse ser uma opção eminentemente comercial.

"Não boto do Lula porque não vende. Para cada uma saem 30 do Bolsonaro. Eu só faço do Lula quando tem encomenda, porque não compensa ter no estoque. Hoje mesmo vendi dez camisas do Bolsonaro e não saiu nenhuma do Lula ainda", explicou.

A percepção do ambulante Geovane de Souza, 47, é a mesma. Ele concilia uma barraca que vende roupas e acessórios e uma carrocinha de pipocas no Calçadão. Ao lado de camisas verde e amarelas com o rosto de Bolsonaro há uma toalha de Lula à mostra. Souza diz que a demanda dos bolsonaristas é maior e que os públicos dos dois candidatos têm perfis diferentes.

"No comecinho estava vendendo mais do Lula, mas de um mês pra cá inverteu. Vendo 15 itens do Bolsonaro e uns cinco do Lula. Hoje já vendi cinco do Bolsonaro e nenhuma do Lula", relata. "Quem compra do Bolsonaro é mais pai de família, que vem pegar pra presentear o pai ou o avô. Já do Lula é gente mais jovem mesmo", diz.

Destino de presidenciáveis. O Calçadão de Campo Grande é um ponto de parada obrigatório de candidatos que almejam crescer entre o eleitorado de perfil popular no Rio. Por isso, é sempre visitado por candidatos à prefeitura da capital e ao governo do estado.

Até mesmo presidenciáveis já marcaram presença no local. O mais célebre deles foi José Serra (PSDB). Em 2010, foi durante uma caminhada no local que ocorreu o episódio da bolinha de papel, quando ele caminhava ao lado de seu vice, Índio da Costa, e de militantes.

O grupo se encontrou com petistas e uma confusão ocorreu. Serra foi atingido por um objeto na cabeça e, inicialmente, foi divulgada a versão de que seria uma pedra. O presidenciável chegou a ir a um hospital fazer exames, que nada constataram. Posteriormente, imagens da confusão revelaram que Serra foi atingido por uma bolinha de papel e um rolo de fita adesiva.

Em 2014, foi a vez de Aécio Neves (PSDB) ir ao local. Ele foi levado por Jorge Picciani (MDB), que naquela época capitaneava o movimento "Aezão", uma dissidência que pedia votos no governador Luiz Fernando Pezão —que formalmente apoiava Dilma Rousseff (PT)— e no tucano.

Já Lula esteve no local fazendo corpo a corpo em 1998, quando acabou derrotado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 2014, o PT chegou a organizar um grande comício para a campanha de Dilma Rousseff (PT) no Calçadão, tendo Lula como atração principal. Mas o ex-presidente desistiu de ir, frustrando os petistas que o aguardavam no local.

Na campanha deste ano, apenas Ciro Gomes (PDT) fez uma caminhada no Calçadão—ele esteve no bairro da zona oeste ao lado de Rodrigo Neves (PDT), seu candidato ao governo do Rio.

Texto publicado originalmente no portal UOL.

Paulo Guedes é ‘engodo’ e não conhece a realidade do Brasil, diz Simone sobre atual ministro da Economia

Cidadnia23*

A candidata a presidente da coligação Brasil para Todos (MDB, Cidadania, PSDB e Podemos), Simone Tebet (MDB), criticou ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e o chamou de ‘engodo’ durante entrevista ao Jornal da Record, da TV Record, nesta quarta-feira (28).

“Lamentavelmente, o atual ministro é um engodo. O ‘Posto Ipiranga’ que diz resolver tudo e não resolve nada. Ele simplesmente não conhece a realidade do Brasil a ponto de dizer que não tem gente pedindo comida ou dinheiro nos semáforos das grandes cidades brasileiras”, disse a candidata, a referir à fala de Guedes, ocorrida nesta segunda-feira (26), quando, em discurso para empresários na Bahia, ele afirmou que o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do governo Jair Bolsonaro (PL) em vigor desde novembro do ano passado, retirou as pessoas das ruas.

Simone respondeu também perguntas sobre o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), falou sobre sua proposta para o empreendedorismo feminino e disse ainda o que pretende fazer para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

Voto útil

Durante a entrevista, Simone evitou citar o nome de Lula, mas disse que o “voto útil” é o “voto consciente” e que quem decide a eleição são os cidadãos. A campanha petista investe no que é conhecido como “voto útil”, quando um eleitor opta por um candidato que não é necessariamente a sua primeira opção com o objetivo de determinar os resultados eleitorais.

“Voto útil é o voto consciente do eleitor. Quem decide, dia 2 de outubro, são os cidadãos. Participei de algumas eleições e sei que o dia decisivo é nas eleições”, afirmou a presidenciável.

Combate à fome

Ao visitar o Mercado Muncipal de São Paulo nesta quarta-feira (28), Simone defendeu o combate à fome no Brasil.

“Estar no Mercado Municipal, onde nós falamos de fartura, é mostrar a triste realidade de um Brasil tão desigual. De um lado, alimenta o mundo, mas há uma parcela significativa da população que passa fome”, disse.

Ela ressaltou ainda a importância do combate urgente ao desperdício de alimentos no Brasil.

“Os dados oficiais mostram que se nós acabarmos com o desperdício, nós temos capacidade de alimentar todo o Brasil que passa fome. Depois da porteira para fora, nós temos desperdício no manuseio, no transporte, na armazenagem e na comercialização dos produtos, sem contar o desperdício da comida que a gente joga na lata de lixo porque não come tudo”, avaliou Simone.

Matéria publicada originalmente no portal Cidadania23.

Datafolha: 54% afirmaram ter vivido situação de constrangimento ou ameaça

G1*

A dois meses do primeiro turno, 54% dos eleitores afirmaram ter vivido alguma situação de constrangimento, ameaça física ou verbal em razão de suas posições políticas nos últimos meses, aponta pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (31) pelo jornal "Folha de S.Paulo".

O contingente é mais alto entre simpatizantes do PT (63%), eleitores de Lula (58%), mais instruídos (62%), que reprovam o governo Bolsonaro (62%), autodeclarados pretos (60%) e homossexuais e bissexuais (65%).

Entre todos os entrevistados, 49% dos eleitores brasileiros diz ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses para evitar discussões. Além disso, 15% disseram já ter recebido ameaça verbal e 7%, física.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha, ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do país entre quarta (27) e quinta (28). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.

O Datafolha apresentou três situações de constrangimento ou coação e pediu aos entrevistados que respondessem se já passaram ou não por casos do tipo:

- Deixou de conversar com amigos ou familiares sobre política para evitar discussões

- Foi ameaçado verbalmente por causa das suas posições políticas

- Foi ameaçado fisicamente por causa das suas posições políticas

Apoiadores de Lula são mais afetados

Entre aqueles que deixaram de conversar com amigos ou familiares sobre política para evitar discussões, o índice é maior entre os eleitores do ex-presidente Lula (54%). Entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, o percentual é de 40%.

Entre os que afirmam ter sofrido ameaça verbal, o índice passa a 19% entre os que têm intenção de votar em Lula. Já entre os que dizem votar em Bolsonaro, o índice é de 12%.

Em relação a ameaças físicas, o índice é de 9% entre eleitores de Lula e de 5% entre os de Bolsonaro.

Redes sociais

O mesmo comportamento é observado nas redes sociais. O Datafolha aponta que 53% dos entrevistados mudaram a postura nas redes sociais para evitar atritos com amigos e familiares e 41% deixaram de comentar e publicar conteúdo eleitoral.

O Datafolha apresentou três situações vividas entre quem tem redes sociais:

- Deixou de comentar ou compartilhar alguma coisa sobre política em grupo de WhatsApp para evitar discussões com amigos ou familiares

- Deixou de publicar ou compartilhar alguma coisa sobre política nas suas redes sociais para evitar discussões com amigos ou familiares

- Saiu de algum grupo de WhatsApp para evitar discussões políticas com amigos ou familiares

No WhatsApp, 43% pararam de falar sobre política e 19% saíram de algum grupo.

Também neste caso, as taxas são mais altas entre os eleitores de Lula do que entre os de Bolsonaro. Na primeira situação, o índice entre apoiadores do ex-presidente é de 46%, contra 38% entre apoiadores do atual presidente.

Na segunda situação, 44% ante 35%, e na terceira, 23% ante 13%.

Embora 78% dos eleitores tenham pelo menos um aplicativo de mensagens, só 8% participam de grupos de apoio aos dois presidenciáveis que lideram a pesquisa, sendo 4% em grupos sobre Lula e 4%, sobre Bolsonaro.

Nos dois lados, 13% responderam seguir o perfil de seu candidato em outras redes sociais.

*Texto publicado originalmente no g1.

Prazo para emitir ou regularizar título termina quarta-feira

Graça Adjuto*, Agência Brasil

Quem quiser votar nas eleições 2022 tem até a próxima quarta-feira (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor. Esse é o prazo legal para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo o eleitorado apto a votar em outubro.

O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor – no caso de pessoas transsexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível.

Assim como em todo ciclo eleitoral, a busca por regularizar a situação do título tem aumentado com a proximidade do fim do prazo, o que levou a Justiça Eleitoral de diversos estados a ampliar o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais.

Vale lembrar, contudo, que todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, podem ser realizados inteiramente online, sem a necessidade de sair de casa, por meio do Atendimento Online ao eleitor.

Por meio da internet é possível, por exemplo, pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de título cancelados. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 6 milhões de títulos foram cancelados de 2018 a 2021.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando o eleitor não comparece à votação nem justifica a ausência por três eleições consecutivas, apesar de se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto.

Contudo, quem teve o título cancelado por ter faltado à revisão do eleitorado e à coleta de biometria em seu estado não precisa se preocupar. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu os efeitos do cancelamento devido à continuidade da pandemia de covid-19. Dessa maneira, os eleitores nessa situação poderão votar normalmente em outubro.

Para verificar e resolver pendências relativas ao título, o eleitor deverá ter em mãos documentos como cadastro de pessoa física. Em alguns casos é necessário tirar fotos de rosto e de documentos, entre eles RG e comprovante de residência, para solicitar determinados procedimentos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Justiça Eleitoral.

O prazo limite para emitir ou modificar informações relativas ao título de eleitor é decorrente da Lei das Eleições, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data do fechamento é 5 de maio.

*Texto publicado originalmente na Agência Brasil

Marcus Pestana: O agravamento da pandemia e a emergência

“Onde há vida há esperanças” (Miguel de Cervantes).

Não é fácil acalentar a esperança quando encaramos manchetes como “País tem recorde de mortes”, “No maior salto da pandemia, país perde 1.726 em 24 horas”. Mas a esperança é o motor da vida. Um misto de pessimismo, pânico e decepção tende a tomar conta de corações e mentes num momento tão trágico. O inimigo oculto é traiçoeiro e mutante. Quando muitos achavam que a pandemia estava em seu finalzinho, o coronavírus dobrou a aposta e apareceu com carga maior de transmissibilidade e elevou o número de mortes.

A realidade está a exigir não um esforço isolado de um cavaleiro errante como Dom Quixote e sua luta contra moinhos de vento, mas uma agressiva ação unificada de governos e sociedade. Infelizmente, o Brasil lidou mal com a crise sanitária da COVID-19. Subestimamos a gravidade da pandemia, apostamos em terapias de eficácia desmentida pela ciência, assistimos a predominância do conflito nas relações políticas, emitimos sinais equivocados na mobilização da população para o comportamento social e individual preventivo. Perdemos o bonde da história na compra de vacinas. Precisamos de liderança, competência e exemplos.

Não adianta chorar o leite derramado. A situação é dramática e de emergência nacional. É hora de aprender com os erros. O roteiro da esperança é claro e conhecido, mas uma névoa de polêmicas inúteis obscurece o debate.

O lema tem que ser “vacinar, vacinar e vacinar”. Comprar todas as vacinas disponíveis num mercado global superaquecido. Poderia ser pior se não fosse a corajosa aposta do Governo de São Paulo na produção da “Coronavac”.

É inadiável aprofundar o trabalho de orientação à população, diante da ocorrência de novas cepas do vírus e do atraso na imunização, acerca do distanciamento social necessário e dos hábitos coletivos e individuais de prevenção, e recuperar a cooperação interfederativa.

Por outro lado, não podemos negar apoio a milhões de brasileiros que vivem em extrema pobreza, reestabelecendo imediatamente o auxílio emergencial viabilizado pela votação da PEC Emergencial, evitando a fome e a extrema exclusão social.

Fundamental também é perceber que os gestores públicos precisam de ferramentas e instrumentos para enfrentar a emergência nacional, rompendo temporariamente com regras feitas para tempos de normalidade. Isto, a PEC Emergencial também oferece. Inútil discutir quem está financiando o que. As transferências constitucionais são obrigatórias. Os gastos extraordinários com a pandemia estão sendo bancados por endividamento público, ou seja, pelas gerações futuras.

Precisamos integrar a saúde pública e privada neste esforço. O vírus e as mortes atingem indiscriminadamente a todos. E ter maior compreensão com prefeitos e governadores, que certamente não gostariam de fazê-lo, quando decretam paralização de atividades como medida extrema para fazer frente à calamidade sanitária. As lágrimas do governador da Bahia foram eloquentes. É falso o conflito entre vida e emprego. Não haverá recuperação econômica consistente enquanto não derrotarmos a COVID-19.

Em suma, um pouco de bom senso nesta hora não faria mal. Somado à esperança, à coragem de corrigir erros e à clareza de diminuir tensões políticas, poderemos nos concentrar no essencial: defender a vida dos brasileiros.

*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)

João Gabriel de Lima: Cabe ao eleitor encontrar o culpado

Nos regimes presidencialistas, o mordomo costuma ser o próprio presidente

De quem é a culpa por nossas tragédias simultâneas – a da pandemia e a da economia? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro acusou os governadores de mau uso de repasses federais. Os governadores responderam – em entrevistas, nas redes sociais e até num manifesto – afirmando que Bolsonaro mente. Segundo eles, o presidente, além de falsear números, atrapalha o combate à pandemia ao ignorar a ciência. “Será que os principais países do mundo, que adotaram o distanciamento e a vacinação como estratégia de combate ao vírus, estão errados – e o Brasil, com 260 mil vidas ceifadas, está certo?”, perguntou no Twitter o governador gaúcho Eduardo Leite.

As duas tragédias se expressam em números eloquentes. Na quarta-feira, o Brasil contabilizou 74 mil novos casos de infecções pelo coronavírus, assumindo a triste liderança nessa estatística, à frente dos Estados Unidos. No mesmo dia soube-se que a economia encolheu 4,1% em 2020. Segundo cálculos de Claudio Considera, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e personagem do minipodcast da semana, a retração tira o Brasil do “top ten” da economia. Éramos o sétimo do mundo depois do ciclo social-democrata de Fernando Henrique e Lula. Com Dilma, caímos para o nono lugar. Sob Bolsonaro, passamos para décimo segundo. De quem é a culpa?

Não importa se a crise é mundial. Os números doem na vida do eleitor. O Brasil hoje tem 32 milhões de desempregados, maior contingente dos últimos dez anos. E a inflação vem voltando aos poucos – o arroz subiu 74,1% e a carne, 22,8%, de acordo com dados do IPCA. O brasileiro está com medo de sair à rua e de perder o emprego, e falta dinheiro para comprar comida. De quem é a culpa?

O jogo de empurra-empurra para livrar-se dela remete a um debate em curso na ciência política: o da responsabilização. Nas democracias, os cidadãos usam o voto para recompensar ou punir os governantes. Avalia-se principalmente o desempenho econômico – aquilo que sentimos no bolso. Mas o que acontece quando a responsabilidade é difusa?

Pesquisas recentes mostraram que, durante a crise do euro, parte dos cidadãos da União Europeia relevou a responsabilidade de seus governantes, culpando os burocratas de Bruxelas. Em países semipresidencialistas, como França e Portugal, o crédito pelos sucessos e insucessos costuma se dividir entre Executivo e Legislativo.

Em regimes presidencialistas, no entanto, o eleitor não costuma ter dúvidas. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que o presidente costuma ser responsabilizado pelo desempenho econômico, para o bem ou para o mal. No Brasil, é só olhar para o passado recente. Fernando Henrique e Lula foram recompensados com reeleições em períodos de crescimento. Collor e Dilma, que presidiram crises graves, enfrentaram ruas cheias e sofreram impeachments.

Para Claudio Considera, o Brasil teria mais chance de voltar a crescer se adotasse as duas condutas-padrão no combate à pandemia: fechamento rigoroso por tempo limitado e vacinação em massa. Bolsonaro já zombou da vacina, e até hoje questiona o isolamento social. Se conseguir responsabilizar os governadores pela derrocada do País, será um caso de estudo em ciência política. Nas democracias, cabe ao eleitor o papel do detetive nos filmes policiais: encontrar o culpado. As evidências mostram que, nos regimes presidencialistas, o mordomo costuma ser o próprio presidente.

Carlos Pereira, Amanda Medeiros e Frederico Bertholini: Traídos pelo ódio

Pesquisa mostra que eleitores podem apoiar uma medida contrária a suas preferências desde que ela gere benefícios políticos ao governo

Você admitiria apoiar uma política contrária às suas preferências apenas porque ela gera benefícios eleitorais para o governo que você apoia? Por outro lado, você abriria mão da política em que acredita se ela viesse a gerar benefícios eleitorais para o governo a que você se opõe?

Ideologicamente, é esperado que eleitores que se auto classificam de esquerda defendam políticas que diminuam a desigualdade e aumentem a inclusão social, tais como Bolsa Família ou auxílio emergencial. Por outro lado, eleitores que se consideram de direita tendem a preferir políticas que enfatizam competição e meritocracia e, portanto, tenderiam a se opor a políticas de proteção e inclusão social.

No presente artigo, baseado na terceira rodada da pesquisa de opinião que investiga os impactos políticos da pandemia desenvolvida em parceria com a FGV e o Estadão (realizada entre os dias 21/10 e 10/11, aplicada com 4569 brasileiros), mostramos que algumas das políticas implementadas pelo governo Bolsonaro com o objetivo de mitigar as consequências negativas da pandemia da covid-19 geraram efeitos paradoxais entre os eleitores brasileiros.

Ganhos eleitorais

Com a previsão do pagamento da última parcela do auxílio emergencial programado para dezembro de 2020, o governo federal conjecturou a criação de um novo programa de transferência de renda que funcionaria como uma espécie de substituto ao auxílio emergencial. Este novo programa, nomeado de Renda Cidadã, unificaria outros programas sociais como o Bolsa Família.

Os institutos de pesquisa identificaram que o auxílio emergencial gerou um potencial novo “mercado eleitoral” até então inexplorado por Bolsonaro, que começou a ser surpreendentemente bem avaliado por eleitores de baixa renda, reduzida escolaridade e residente do norte e nordeste do Brasil.

Diante desta performance inesperada, conduzimos um experimento com o objetivo de investigar se a aprovação do Renda Cidadã seria afetada pelos potenciais ganhos eleitorais do presidente com este programa.

Para isso, distribuímos aleatoriamente entre os respondentes dois textos distintos sobre o Renda Cidadã. O primeiro, de caráter mais neutro, mencionava critérios técnicos para a criação do programa e continha uma foto genérica de pessoas enfileiradas para saques do auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal. Os que receberam essa informação genérica faziam parte do grupo controle do experimento.

A segunda mensagem enfatizava os possíveis ganhos eleitorais de Bolsonaro com o Renda Cidadã. Continha uma foto do presidente em evento público no Nordeste, montado a cavalo e vestindo chapéu de couro, reproduzindo uma frase de autoria do próprio Bolsonaro dizendo que o Renda Cidadã iria “varrer o PT do Nordeste”. Os respondentes que receberam esse texto fizeram parte do grupo tratamento.

Dividimos a nossa amostra em dois grupos: 1) apoiadores de Bolsonaro (aqueles que o avaliam o governo como bom ou ótimo). Esse grupo é formado basicamente por eleitores que se autodesignam de direita ou centro-direita; 2) opositores de Bolsonaro (aqueles que o avaliam o governo como ruim ou péssimo). Esse segundo grupo é predominantemente formado por eleitores de esquerda e centro-esquerda, mas também por eleitores de outras matizes ideológicas que se frustraram com Bolsonaro.

Como pode ser observado na Figura 1, os apoiadores do presidente, que ideologicamente seriam contrários a políticas de transferência de renda, mostram suporte ao programa Renda Cidadã. Entretanto, reagem de forma muito mais positiva quando submetidos ao tratamento. Em outras palavras, passam a avaliar melhor o programa ao perceberem que tal política gera potenciais ganhos eleitorais para o seu líder.

Por outro lado, respondentes que reprovam o desempenho do governo Bolsonaro, sejam eles de direita ou de esquerda, se opuseram ao Renda Cidadã quando recebem o tratamento; ou seja, quando recebem o texto com menção à frase do Presidente e percebem os riscos de Bolsonaro se beneficiar eleitoralmente do programa. Vale salientar que o efeito negativo dos potenciais ganhos eleitorais do presidente na avaliação negativa da política de transferência de renda é mais forte entre aqueles eleitores de esquerda, que a principio seriam favoráveis a políticas de proteção social.

Medo da Morte

Um dos aspectos mais relevantes que as rodadas anteriores da pesquisa capturou foi a importância da proximidade de pessoas contaminadas pela covid-19 com graus variados de gravidade (ninguém, leve, grave e morte). Verificamos que quanto maior a proximidade da morte, maior o apoio ao isolamento social e maior a rejeição a Bolsonaro.

O experimento que realizamos nessa terceira rodada nos permitiu analisar até que ponto o “medo da morte” interfere na avaliação do programa de transferência Renda Cidadã. Como pode ser verificado na Figura 2, os respondentes mais próximos de pessoas que desenvolveram covid-19 com gravidade e que vieram a falecer reagiram mais negativamente ao programa de transferência de renda quando receberam o tratamento informacional polarizado que sugere que Bolsonaro pode auferir benefícios eleitorais com o programa. Ou seja, quanto maior o medo da morte, maior a rejeição ao que pode fortalecer Bolsonaro.

Reeleição em 2022

O experimento que realizamos na segunda rodada nos permitiu diferenciar dois grupos de eleitores (identitários e pragmáticos) que votaram em Bolsonaro em 2018. Foi possível identificar que os eleitores com vínculos identitários com Bolsonaro invariavelmente pretendem votar no presidente em 2022. Entretanto, a grande maioria dos pragmáticos se frustrou com Bolsonaro e só considera votar outra uma vez nele se for para evitar a vitória do PT ou de outro candidato de esquerda.

Como era de se esperar, a Figura 3 mostra que os eleitores identitários pró-Bolsonaro passaram a apoiar ainda mais políticas de transferência de renda quando perceberam que o presidente poderia se beneficiar eleitoralmente desta política. Por outro lado, os eleitores que não votariam em Bolsonaro em nenhuma circunstância em 2022 (anti-Bolsonaro) reduziram significativamente o seu apoio a políticas de transferência de renda quando receberam o tratamento.

Resultado mais surpreendente fica por parte dos eleitores anti-esquerda, predominantemente formados por eleitores pragmáticos de Bolsonaro, que foram indiferentes aos potenciais ganhos eleitorais do Presidente proporcionados pelo programa Renda Cidadã. Ou seja, enquanto os grupos polares (anti e pro-Bolsonaro) traem suas respectivas preferências ideológicas em troca da maximização de seus vínculos identitários/afetivos, os eleitores pragmáticos anti-esquerda se mantiveram consistentes as suas preferências não tendo sido substancialmente afetados pela manipulação experimental. Isso acontece porque esse grupo anti-esquerda é formado de pessoas que reprovam e aprovam Bolsonaro, e, portanto, os efeitos opostos se cancelam.

Conclusão

Estudos de psicologia social sugerem que a polarização política se expressa a partir de conexões afetivas e identitárias. O valor de pertencer a um grupo aumenta à medida que os conflitos intergrupais se tornam mais salientes, podendo levar membros do grupo a traírem suas próprias preferências políticas diante da possibilidade de fortalecimento eleitoral do seu grupo e de fragilização do grupo rival. Anti e pró-Boldonaro cada vez mais não gostam uns dos outros e chegam mesmo a se odiar. Mas esse efeito só é observado para os membros dos grupos polares. Quem, entretanto, não nutre vínculos identitários com os polos, está mais livre para seguir com suas escolhas de forma consistente com suas preferências políticas.

* Carlos Pereira, Professor Titular, FGV EBAPE, Rio de Janeiro;

Amanda Medeiros, Professora, FGV EBAPE, Rio de Janeiro;

Frederico Bertholini, Professor Adjunto, Dep. Ciência Política UNB

Vera Magalhães: Mas sua filha vota

Degrau geracional no voto em SP mostra urgência de falar com eleitor jovem

Apenas dois anos separam os jovens Bruno Covas (40 anos) e Guilherme Boulos (38). Mas as estratégias definidas pelas duas campanhas à Prefeitura de São Paulo levaram a que se estabelecesse um “degrau geracional” no voto de ambos que pode projetar cenários importantes para a política nacional, além das fronteiras da capital paulista.

Em 16 de novembro, dia seguinte ao primeiro turno, o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande postou a mesma pergunta a Boulos e Covas: ele, dependente químico em recuperação, queria saber a política de ambos para as drogas. Boulos levou menos de duas horas para responder. Covas levou dez. No último fim de semana, Boulos fez uma live com o youtuber Felipe Neto, que tem 40 milhões de seguidores no YouTube, para jogar AmongUs, um jogo eletrônico que é febre entre jovens, acompanhado das filhas. Até a noite de ontem o vídeo tinha 3,1 milhões de visualizações.

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta terça-feira explicita a diferença geracional que se estabeleceu no voto do paulistano. A idade é “O” fator de decisão de voto em Boulos, mais que renda, como poderia supor o militante de esquerda. O prefeito vence em todos os extratos sociais, mesmo entre os eleitores que recebem até 2 salários mínimos.

Quando se analisa a faixa etária do eleitor, a coisa muda drasticamente de figura. Boulos dá uma lavada em Covas na faixa entre 16 e 24 anos, vence com folga no grupo imediatamente mais velho, até 34 anos, e quase chega lá entre os eleitores entre 35 e 44 anos.

E é aí que mora o maior risco para a reeleição de Covas, ao qual seus aliados estão atentos: o eleitorado mais velho é também o mais suscetível a não comparecer para votar, num ano marcado por um recorde de abstenções. O risco de contaminação pelo novo coronavírus no momento em que os casos voltaram a subir de forma preocupante pode impactar ainda mais o segundo turno que o primeiro.

Covas praticamente não tem engajamento nas redes sociais. Preferiu fazer uma campanha “old school”, com grande tempo de TV e muito profissional. Deu certo: ele passou tranquilo pelo primeiro turno e lidera com margem de 10 pontos a poucos dias do pleito. Mas ignorar as redes sociais e a personalidade que o eleitor jovem adquiriu nessa campanha pode ser um erro para políticos que queiram alçar voos futuros, e é nesse ponto que a campanha de Boulos serve como case nacional.

A distopia bolsonarista parece ter atingido o eleitor jovem mais que qualquer outro. A forma desrespeitosa e ameaçadora com que o presidente trata mulheres, negros e LGBTQIA+ e questões como a preservação ambiental causa urticária natural em um eleitorado para o qual diversidade, representatividade e sustentabilidade não são pautas “identitárias”, mas sim o modo pelo qual enxergam o mundo.

Falar com esse eleitor nada tem a ver com “lacrar" na internet ou se eleger à custa de memes e fake news, como fez Bolsonaro em 2018. Significa acordar para a necessidade de se comunicar de forma sincera, orgânica e eficiente com um público que vai, nas eleições vindouras, decidir qual o perfil do político para enfrentar Bolsonaro e também para ocupar cadeiras no Congresso.

A “virada” pregada por Boulos parece difícil, pelo voto consolidado de Covas nos segmentos e nos bairros da cidade, além da máquina mais poderosa a seu dispor e da avaliação consistente que tem como prefeito num ano em que as escolhas também se pautaram pela experiência dos gestores. Mas fica o aprendizado de que a disputa civilizada, sem gravata e dentro das balizas da política travada na cidade pode ser laboratório para conquistar corações e mentes de um eleitor ainda não viciado em polarização raivosa.

Jairo Nicolau: O triunfo do Bolsonarismo

Como os eleitores criaram o maior partido de extrema direita da história do país

Até o início do horário eleitoral, a visão dominante sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Nem PT nem PSDB acreditavam no fenômeno Bolsonaro.

No sábado, véspera do primeiro turno das eleições, fui a uma festa de família em Nova Friburgo, minha cidade natal. Durante o dia, no inevitável passeio pela avenida principal da cidade, deu para perceber os sinais de campanha presidencial, o que não tinha ocorrido em nenhum momento no Rio de Janeiro: dezenas de cabos eleitorais balançando bandeiras, muita gente vestindo a camisa amarela com a foto de Bolsonaro estampada.

Em conversa com familiares, comecei a dimensionar a força do bolsonarismo na cidade. No grupo de 25 pessoas que jogam vôlei com a minha irmã, apenas ela e mais três disseram que não votariam no candidato do PSL; no grupo de vinte que jogam a tradicional pelada de fim de semana com o meu cunhado, apenas ele e mais quatro não iam votar em Bolsonaro. O mais inesperado foi ouvir relatos sobre antigos colegas de colégio, figuras silenciosas e discretas, que tinham se transformado em virulentos defensores de Bolsonaro nas redes sociais. Adotando uma “tática de enxame”, eles se especializaram em conjuntamente atacar páginas do Facebook de amigos que postassem qualquer crítica ao capitão.

Friburgo é uma cidade conservadora, mas saí de lá com a sensação de que Bolsonaro estava muito mais forte do que eu imaginava. De volta ao Rio, ao votar no primeiro turno, encontrei uma situação muito mais equilibrada. Meu passatempo, durante a longa espera, foi tentar identificar o voto dos eleitores das filas vizinhas. Alguns, atendendo ao pedido da campanha de Bolsonaro, chegaram com a camisa da Seleção brasileira. Vi muitos com adesivos de candidatos do PSOL e de Ciro Gomes. Será que as urnas em geral estariam mais próximas da maré bolsonarista vista em Friburgo ou do cenário mais equilibrado das filas de uma escola de Botafogo?

Já faz alguns anos que não ligo a tevê para acompanhar a apuração. Prefiro baixar o programa do TSE e abrir o site de um grande jornal, navegando conforme as minhas escolhas. Esse ano, porém, como os resultados demoravam a aparecer, resolvi seguir as previsões feitas pelas pesquisas de boca de urna. À medida que os resultados eram divulgados nos jornais televisivos e outros eram compartilhados via WhatsApp por amigos que estudam eleições, mais estupefato eu ficava.

No Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, candidato apoiado pela família Bolsonaro, chegava em primeiro lugar, desbancando Eduardo Paes, líder em todas as pesquisas que foram publicadas desde o começo do ano. Imediatamente, recebo mensagens de toda a parte. Quem é esse juiz? Em Minas Gerais, os petistas sonharam com o crescimento do candidato do Novo, um empresário chamado Romeu Zema. Mas não imaginavam que ele tirasse o governador Fernando Pimentel da disputa no segundo turno. A sensação de que essa era uma eleição de ruptura com a velha ordem partidária ficou clara quando apareceram os dados para o Senado de Minas, com a ex-presidente Dilma amargando o quarto lugar. Era isso mesmo? Sim. Uma ex-presidente vitoriosa em quatro turnos naquele estado estava atrás de outros três concorrentes.

Os resultados da noite deixaram os analistas de política sem adjetivos. O uso de analogias climáticas, embora meio desgastado depois de anos de crise (quem não se lembra da “tempestade perfeita”?), foi a opção. Estávamos diante de um “tsunami” eleitoral, do “furacão” Bolsonaro, da “avalanche” de votos do PSL. Restava falar da velha ordem política também com imagens de destruição. O sistema partidário estaria “em escombros”, “em ruínas”, teria vindo ao chão diante de uma “hecatombe” de renovação.

Afinal, quais eram as bases do sistema partidário que teria sido destruído no primeiro turno do pleito de 2018?

Vale a pena voltar no tempo e lembrar a grande instabilidade que marcou a primeira década da vida partidária após a redemocratização. Cinco partidos foram fundados ainda no regime militar: PDS, PMDB, PT, PDT e PTB. Entre 1985 e 1994, nada menos do que 68 partidos foram organizados e disputaram pelo menos uma eleição. Dentre esses, destacam-se o PFL, o PSDB, o PL, o PCdoB, o PSB e o PRN.

Mais do que pelo grande número de legendas, o período foi caracterizado pela crise que afetou os partidos tradicionais. Nas eleições presidenciais de 1989, os candidatos do PMDB e PFL – os dois partidos responsáveis pela vitória na eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral – tiveram um desempenho pífio. Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte que encerrara seu trabalho um ano antes da eleição, obteve 4,7% dos votos. Aureliano Chaves, ex-vice-presidente da República, alcançou apenas 0,9%.

A vitória de Fernando Collor pelo PRN, legenda à qual se filiou apenas para concorrer à Presidência, e o subsequente governo de Itamar Franco, presidente que se desfiliou do PRN e governou sem estar vinculado a nenhuma legenda, ilustram bem o quadro de crise do sistema partidário nos primeiros anos da década de 90.

Podemos definir o ano de 1994 como o início do sistema partidário com características mais ou menos estáveis, que perduraria por duas décadas até as eleições de 2014. Destaco três principais características desse sistema.

A primeira delas é a polarização entre PT e PSDB na disputa presidencial. Os dois partidos chegaram em primeiro ou em segundo lugar em todos os dez turnos disputados entre 1994 e 2014. Nas duas eleições em que o PSDB venceu no primeiro turno (1994 e 1998), o PT chegou em segundo lugar. Nos oito turnos em que o PT venceu (2002, 2006, 2010 e 2014), o PSDB chegou em segundo lugar.

A segunda característica é o papel central do PT no sistema partidário. Será difícil para os historiadores do futuro não chamarem esses vinte anos de “era do PT”. O partido ficou à frente da Presidência por mais tempo do que qualquer outro na história da República. Mesmo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o PT conseguiu ser um ator relevante, comandando uma combativa oposição.

Para além do sucesso eleitoral, um aspecto que sempre chamou a atenção no PT foi a sua capacidade de organização. Enquanto os outros partidos mantiveram uma estrutura organizacional tênue, com baixo envolvimento dos filiados em suas atividades, o PT inovou ao apostar em uma estrutura capaz de mobilizar milhares de quadros para as suas fileiras.

Os cientistas políticos David Samuels e Cesar Zucco, no livro Partisans, Antipartisans and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (2018), mostraram como a divisão PT/anti-PT foi importante na escolha dos eleitores. Caso raro, o principal concorrente do PT não foi outro partido, mas um sentimento genérico com nome próprio: antipetismo.

Uma terceira característica do sistema partidário brasileiro é a fragmentação. Contrastando com a disputa concentrada para a Presidência, o quadro no Congresso Nacional é de alta pulverização, tendência que vem se aprofundando desde os anos 90. Para se ter uma ideia dessa dispersão: em 1994, as quatro legendas mais importantes (PSDB, PMDB, DEM e PT) tinham, juntas, 308 cadeiras na Câmara dos Deputados; em 2014, passaram a deter apenas 210. A predominância dos quatro partidos não é por acaso. PT e PSDB controlaram a Presidência, enquanto o PMDB (depois MDB) e o PFL (depois DEM) foram centrais no controle do Congresso Nacional.

Depois da perplexidade com os resultados de boca de urna do primeiro turno divulgados pela televisão, voltei ao computador para analisar os dados oficiais da apuração. Ao abrir os resultados de deputado federal do Rio de Janeiro me dei conta que o sucesso de Bolsonaro tinha transbordado para os cargos proporcionais.

Quem é esse Hélio Lopes que chegou em primeiro entre os candidatos a deputado federal, elegendo-se com 345 mil votos, à frente de Marcelo Freixo? Encontro na internet a foto de Lopes. Lembro que recebi um santinho dele. Dias depois, me atualizo. Chamado por Bolsonaro de “Hélio Negão”, ele é subtenente do Exército e tentou ser vereador em Nova Iguaçu em 2016, quando recebeu 480 votos. Nas estatísticas não será considerado como um político que tenta um cargo pela primeira vez.

Numa eleição de tantas surpresas, nada foi mais espantoso do que a votação obtida pelo Partido Social Liberal para a Câmara dos Deputados. O partido obteve 11,3% dos votos e 10,1% das cadeiras. Havia conseguido eleger apenas um deputado federal nas quatro das cinco eleições que disputou antes de 2018. Era um dos partidos a serem barrados pela cláusula de desempenho. A filiação de Bolsonaro e de seus seguidores ao PSL, em março desse ano, mudou inteiramente a sorte da legenda.

O PSL foi o partido que teve o maior crescimento desde as eleições de 1990, quando é possível comparar com a primeira eleição do regime democrático, em 1986. Em 1990, o PRN do então presidente Collor obteve 8,3% dos votos, enquanto o estreante PSDB recebeu 8,7%. Ambos já contavam com um grande número de deputados e tinham o apoio de importantes lideranças regionais.

Outra característica singular do PSL é o grande número de eleitos que disputam um cargo pela primeira vez. Dos 52 deputados federais eleitos, trinta nunca haviam concorrido. Nunca um partido elegeu tantos novatos como o PSL. Guardadas as proporções, é um fenômeno semelhante ao da ascensão do partido do presidente francês Emmanuel Macron (La République en Marche!) e do Movimento 5 Estrelas, na Itália; são novos partidos que levam dúzias de cidadãos sem experiência prévia aos legislativos nacionais.

Os diversos perfis da bancada do PSL feitos pela imprensa destacam a sua heterogeneidade. O que os une, além da admiração por Bolsonaro, é o fato de se posicionarem na extrema direita do espectro partidário. Só no fim da noite de domingo do primeiro turno da eleição, quando já era possível estimar o tamanho das bancadas de cada partido, me dei conta de algo surpreendente: os eleitores haviam criado o maior partido de extrema direita da história das eleições brasileiras.

Quando teria começado a ruína dos partidos e de parte da tradicional elite política do país? Não são poucos os analistas que atribuem a origem de tudo às manifestações que varreram o país em 2013. O forte conteúdo antipolítica dos protestos teria ajudado a minar a confiança da população no sistema representativo.

Além de pedir aos manifestantes que não usassem camisas com símbolos partidários e promover a queima da bandeira dos partidos, os protestos lançaram alguns bordões que expressam uma visão realmente negativa da política. “Partidos não” e “Não me representa” eram palavras de ordem reiteradas inúmeras vezes quando as pessoas se aproximavam da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa.

É difícil dimensionar se 2013 teve um efeito mais duradouro sobre a avaliação dos brasileiros acerca dos seus representantes. O fato é que nas eleições do ano seguinte o impacto não foi perceptível. As pesquisas de opinião não indicaram um aumento da desconfiança em relação às instituições e aos partidos. A taxa de abstenção continuou praticamente a mesma da eleição anterior. Fora do padrão, apenas um aumento dos votos nulos e em branco para deputado federal, particularmente nos estados do Rio e de São Paulo.

Somente uma força externa muito poderosa poderia abalar um sistema de partidos estruturado em duas décadas de competição política, com diversos mecanismos de autoproteção. A Operação Lava Jato cumpriu esse papel. As investigações afetaram diversas legendas, mas sobretudo as três mais importantes: PT, PSDB e MDB. O PT teve vários de seus dirigentes presos e investigados, entre eles o ex-presidente Lula. Os principais dirigentes investigados do MDB tinham foro privilegiado (eram senadores e deputados), mas o que se viu na maior seção do partido, a do Rio de Janeiro, com a prisão de Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e Jorge Picciani, foi suficiente para fazer um estrago sem precedentes na legenda. Vários dirigentes do PSDB investigados também se beneficiaram do foro privilegiado, mas a revelação das conversas de Aécio Neves com o empresário Joesley Batista também amplificou muito a rejeição ao partido.

Olhando para trás e relembrando a maré de denúncias contra a elite política que circulou entre 2015 e 2018, percebo como os analistas subestimaram os efeitos da Lava Jato. A operação mudou o patamar de rejeição em relação aos principais partidos. Todos foram igualados por participarem sem pudor de gigantescos esquemas de corrupção.

Até o começo do horário eleitoral, a visão dominante dos cientistas políticos sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Eles acreditavam que: a disputa pela Presidência se daria novamente entre PT e PSDB; a renovação parlamentar seria baixa; e o trio PSDB/PT/MDB continuaria dominando a política brasileira.

O argumento dos que defendiam a tese de que “essa eleição é igual às últimas” baseava-se em duas premissas. Primeiro, a importância que a estrutura partidária e a montagem das coalizões de apoio nos estados havia tido em pleitos anteriores. Segundo, a nova legislação eleitoral, que concentrou o tempo de propaganda eleitoral e o dinheiro do fundo eleitoral nos grandes partidos; juntos, MDB, PSDB, PT e PP ficaram com 44% do dinheiro.

A mesma visão parece ter orientado as ações dos dirigentes partidários. O PSDB optou por lançar Geraldo Alckmin, uma liderança tradicional, que já havia sido candidato à Presidência. O ex-governador de São Paulo, mais do que qualquer um dos nomes ventilados pelo partido, tinha a cara da velha política. O PSDB teve como prioridade a montagem de palanques estaduais e o apoio dos partidos para conquistar o que havia sido o melhor ativo de outras eleições: o tempo de propaganda na tevê.

A estratégia do PT também mirou o passado. A ideia parecia simples. Lula liderava as pesquisas com enorme vantagem. O que, por si só, seria uma evidência de que o eleitorado queria uma nova edição da época de ouro dos governos petistas. Como as pesquisas mostravam que um número expressivo de eleitores estaria disposto a votar em um nome indicado por Lula, a equação estava fechada. Confiando na força do ex-presidente e na teoria de transferência de votos, o PT se deu ao luxo de fazer a mais estreita coalizão eleitoral desde 1989. Só conseguiu o apoio do PCdoB – que retirou a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência – e do PROS.

Nada, porém, supera a crença dos partidos na manutenção da velha ordem do que o comportamento dos partidos do centrão (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade). É interessante lembrar que alguns deles haviam sido sondados pelo PT e outros pela candidatura de Ciro Gomes. Bolsonaro gostaria de ter o senador Magno Malta como seu vice, mas o PR não aceitou. Depois de semanas de negociação, os partidos resolveram apoiar qual candidato? Geraldo Alckmin.

PT e PSDB se prepararam para enfrentar um ao outro. Nenhum dos dois acreditava no fenômeno Bolsonaro. No último debate do primeiro turno na Rede Globo, a certa altura Alckmin escolheu Haddad para responder uma de suas perguntas. Durante minutos os dois falaram como se estivessem em 2014. Enquanto isso, Bolsonaro concedia uma entrevista nos seus termos à Rede Record do bispo Edir Macedo.

Fui mais cético que meus colegas de ofício sobre a possibilidade de que a eleição de 2018 repetisse o padrão das eleições anteriores. Minha desconfiança se devia a duas razões. A primeira, mais genérica, pode ser resumida no sentimento de que, depois de três anos de crise política, dificilmente as estruturas do sistema partidário não sairiam abaladas. Lembro-me de uma conversa com a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida, que também compartilhava do meu ceticismo, em que ela fez a pergunta definitiva: “Depois de tudo que aconteceu nesses anos, as eleições não vão mudar nada?”

A segunda razão é que venho há anos acompanhando a movimentação do candidato Bolsonaro. Por intermédio de um amigo que compartilha o material do candidato, assisti aos seus vídeos postados nas redes sociais, e os mais impressionantes deles mostravam o acolhimento efusivo que recebia de seus seguidores pelos aeroportos do país. Mas, apesar de não desprezar a força de Bolsonaro, minha expectativa sobre o que seria a eleição presidencial se revelaria totalmente equivocada. Consulto os slides de uma apresentação que fiz em março deste ano sobre o tema. Estimava que Bolsonaro teria algo em torno de 15% a 20% dos votos.

Minha aposta era que cinco candidatos (Marina, Alckmin, Ciro, Bolsonaro e o candidato do PT) disputariam entre si as duas vagas para o segundo turno; todos eles com potencial de votação semelhante, entre 10% e 20% dos votos. Uma pessoa cujo nome não lembro e que compartilhava de avaliação semelhante chegou a propor um número mágico: nesse cenário, o candidato que tivesse 17% dos votos passaria para o segundo turno.

Meu equívoco maior se deu quando projetava os resultados do segundo turno. Mais de uma vez, fui perguntado em debates e aulas sobre as chances de Bolsonaro vencer as eleições. Na resposta, sempre me lembrava do caso francês. Bolsonaro é candidato de um segmento específico do eleitorado, é um candidato de nicho, que lembra o desempenho do partido de extrema direita da França. Lá, a Frente Nacional consegue até chegar ao segundo turno, mas todas as forças do espectro político (da direita republicana à esquerda comunista) se juntam contra o partido, que é sempre derrotado. Não me lembro, mas provavelmente devo ter dito uma frase que muitos falavam em meados do ano: “O candidato do PSL será derrotado por qualquer um no segundo turno.”

Bolsonaro saiu do nicho. Esse é o fenômeno mais impressionante da campanha presidencial de 2018 e será o tema incontornável dos estudos sobre o comportamento político no Brasil nos próximos anos.

Como um candidato com uma história tão à direita no espectro político, com dezenas de vídeos em que revela seu racismo, sua homofobia e seu menosprezo pelas mulheres, foi capaz de conquistar uma parcela tão expressiva de eleitores de alta renda e alta escolaridade? Fui a São Paulo em junho e percebi que Bolsonaro já era o preferido dos motoristas de Uber e dos trabalhadores do hotel onde me hospedei. Em setembro, em nova viagem, soube que a comunidade judaica o apoiava em peso. O mesmo acontecia com a elite da cidade, outrora eleitora do PSDB.

O mais impressionante é que uma grande parte do eleitorado passou a apoiar Bolsonaro sem conhecer minimamente suas ideias. Recolhido no hospital ou em casa desde o atentado que sofreu em 6 de setembro, Bolsonaro compareceu somente aos dois primeiros debates da campanha. Sem dispor de tempo no horário eleitoral gratuito, também não detalhou nenhum dos seus projetos para o país. Minha impressão é que seus eleitores, ao votarem nele, imaginam escolher uma espécie de João Doria nacional.

Outra hipótese, mais óbvia mas não menos intrigante, é a que vê no antipetismo uma razão forte para Bolsonaro ter saído de seu nicho. A maré bolsonarista deveria menos aos méritos do candidato do que a uma força inercial da opinião pública. Dito de outro modo, qualquer candidato que disputasse contra o PT acabaria vencendo.

Usei o adjetivo “intrigante” no parágrafo acima por uma razão muito simples. Onde estava o antipetismo tão visceral que ninguém foi capaz de dimensioná-lo? Aos olhos de agora, parece que todo mundo já sabia da força do antipetismo, mas nenhuma pesquisa de opinião feita antes de a campanha começar foi capaz de capturá-lo. Ao contrário, as pesquisas mostravam que Lula reerguia o petismo e que o partido já recuperava seu tamanho como legenda preferida do país. Havia inclusive uma hipótese para explicar a força do petismo: “O governo Temer e a prisão do Lula teriam ressuscitado o PT.”

Estudos sobre o desenrolar da campanha eleitoral de 2018, particularmente sobre o papel das redes sociais, devem mostrar a evolução do antipetismo. Meu palpite é que tanto a ampliação do antipetismo, como a mudança de patamar desse sentimento (de um estágio relativamente leve para um visceral) deve-se à eficácia do que chamarei, na falta de expressão melhor, de máquina de propaganda da campanha de Bolsonaro.

As eleições para prefeito do Rio de Janeiro em outubro de 2016 e a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, mostraram a força de uma nova forma de comunicação e mobilização social: o WhatsApp. Falo especificamente desse instrumento porque ele é realmente uma inflexão na forma de os brasileiros se comunicarem. De novo, não tenho estudos, mas posso observar na minha rotina que o WhatsApp é o grande responsável pela inclusão de milhões de cidadãos de baixa renda e baixa escolaridade na era digital.

Somente a comunicação via redes sociais, cultivada nos últimos anos no país, poderia explicar a força e a rapidez com que as ondas de opinião se propagaram nessas eleições. Antes, velhas ondas de campanha demoravam dias para se formar e precisavam do “boca a boca” para se propagar. Agora, a propagação da informação faz-se de maneira veloz, em escala geométrica – como provavelmente ocorreu na impressionante campanha que levou o juiz Witzel a saltar de um dígito nas pesquisas feitas na quarta-feira antes da eleição para 41% dos votos válidos no primeiro turno.

A campanha também foi invadida por uma onda de fake news. Assisti a dezenas de vídeos, quase todos pró-Bolsonaro, com montagens toscas, adulterações de fatos e estatísticas inventadas. A Justiça Eleitoral não se preparou para lidar com o fenômeno. Diferentemente do que tinha feito em outras eleições, quando controlava os desvios e agressões da propaganda de rádio e televisão, nesse ano o silêncio foi a sua tônica.

Mas nem tudo foi fake news. Depoimentos e trechos de eventos foram difundidos com eficácia pela campanha do PSL. Ouvi pastores e lideranças empresariais pedirem voto para o Bolsonaro. Vi compararem algumas propostas do candidato com as do PT. Acabo de assistir a um vídeo em que um bispo finaliza a sua homilia repetindo, e sendo efusivamente aplaudido pelos fiéis, o principal bordão da campanha bolsonarista: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.”

Bolsonaro é, a meu juízo, o maior fenômeno da história das eleições no Brasil. Muitos o comparam com Collor em 1989, mas sua força e abrangência são bem maiores. Uma coisa parece certa. Com Collor, vimos a emergência de um fenômeno propagado pelas redes de televisão. Bolsonaro não só nos mostrou que a era da televisão está se encerrando, como uma nova era começa: a das campanhas feitas nos subterrâneos da sociedade, por meio das redes sociais.

Embora essa seja uma análise ainda inicial, minha sugestão é que o pleito desse ano é um exemplo do que os cientistas políticos chamam de “eleição crítica”: uma disputa que desestrutura o padrão de competição partidária vigente.

Enumero quatro elementos que demonstram que as eleições deste ano marcam o encerramento do sistema partidário que vigorou por duas décadas: o fim da polarização entre PT e PSDB nas eleições presidenciais; o fim da centralidade do primeiro como força organizadora do sistema partidário; o declínio dos dois maiores partidos de centro (PMDB e PSDB); e a emergência de um novo e expressivo partido de direita (PSL).

A onda bolsonarista foi tão forte que, nos dias que se seguiram ao primeiro turno, os prognósticos sobre o resultado do segundo turno podiam ser resumidos em duas perguntas: Qual será a diferença a favor do candidato do PSL? Será que ele superará o desempenho de Lula em 2002? (Nesse ano, o candidato do PT recebeu 61,3% dos votos válidos, a maior votação já obtida por um candidato a presidente.) As pesquisas publicadas na primeira semana após o segundo turno reforçaram a ideia de vitória por grande margem. Na pesquisa do Datafolha, o deputado do PSL vencia com 58% dos votos válidos; na pesquisa Ibope vencia com 59%.

Em razão da grande vantagem confirmada nas primeiras pesquisas, Bolsonaro manteve a mesma estratégia adotada no último mês de campanha do primeiro turno: priorizou a difusão de mensagens por intermédio das redes sociais, não participou de eventos públicos e nem compareceu aos tradicionais debates promovidos pelos principais meios de comunicação do país. A diferença é que sua campanha chegou ao rádio e à televisão.

Com apenas oitos segundos, o ex-capitão havia sido quase invisível nos meios tradicionais de comunicação no primeiro turno. No segundo, com os dez minutos do programa eleitoral e centenas de inserções, ele teve que dar uma atenção especial ao velho (e para ele novo) formato de comunicação.

Se pudermos recorrer a uma metáfora esportiva, a estratégia de Bolsonaro lembrou a dos times de futebol que, vencendo por larga vantagem, “jogam contra o relógio”. Deixam o tempo passar, trocam passes para o lado até que o juiz aponte para o centro do gramado.