Eleições

El País: No debate da Band, Alckmin vira alvo e nanico Daciolo rouba a cena nas redes

Presença de oito candidatos dilui debate e explicita problemas para a candidatura do PT. Ciro e Boulos foram menos acionados, e tucano, dono do maior tempo de TV, o mais buscado

Morno e sem grandes momentos de polarização direta, o primeiro debate presidencial na TV das eleições 2018, na Band, evidenciou o tucano Geraldo Alckmin, dono do maior tempo na propaganda eleitoral gratuita na TV, como o alvo preferencial dos adversários. Além de lançar o candidato nanico Cabo Daciolo, do Patriota, ao estrelato nas redes e nos memes por causa de sua participação histriônica, o programa também deixou claro os problemas da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e virtualmente impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa. Em pouco mais de três horas de exposição dos postulantes da TV aberta, o petista, que aparece como o líder das pesquisas de intenção de voto, foi citado apenas uma vez, e no começo - ainda que a memória da era de ouro do lulismo, antes de o país amargar a recessão, tenha sido evocada algumas vezes.

A noite mostrou que Geraldo Alckmin, mesmo à espera da propaganda na TV para tentar decolar nas pesquisas, provoca nos oponentes a percepção de que sua candidatura tem potencial de crescimento e deve ser atacada em nome de um lugar no disputado segundo turno. Alckmin foi duramente questionado, de Henrique Meirelles (MDB) à Marina Silva (REDE) passando por Ciro Gomes - o pedetista, ávido por exposição porque terá pouco a fazer no horário eleitoral, acabou relativamente isolado no debate.

Não houve uma polarização ideológica clássica direita x esquerda. Em certo um momento, Boulos disparou: “Aqui tem 50 tons de Temer. Até quem está propondo o novo, estava ano passado aprovando tudo do Temer”, provocou o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) para tentar colar os adversários a imagem do Governo Temer, o mais impopular da história. Até Meirelles, ex-ministro da Fazenda do atual Governo e candidato governista, tentou se afastar do Planalto e se aproximar de seu passado lulista — algo que Marina Silva e Ciro Gomes, ex-ministros de Lula, também fizeram em determinados momentos ao exaltar alguns feitos pessoais. Pouco articulado, Meirelles acusou o PSDB de Alckmin de chamar o programa Bolsa Família de "Bolsa Esmola”. Restou ao tucano elogiar o programa e citar que ele teve origem no Governo FHC - uma tentativa de puxar a memória do eleitor para algo que já faz duas décadas.

Alckmin, por sua vez, ao invés de escolher Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas em cenários eleitorais sem Lula, acabou mirando a menos beligerante Marina Silva para direcionar suas perguntas. A profusão de candidatos — oito — e a predileção dos adversários pelo tucano acabaram também por retirar protagonismo de Bolsonaro. O candidato de extrema-direita do PSL teve menos espaço para abusar de frases feito na área de segurança e em desprezo ao direitos humanos, como nas recentes sabatinas televisivas. "Bolsonaro atuou sem criar conflito com nenhum candidato. Uma boa estratégia”, avaliou Eduardo José Grin, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, que comentou em tempo real para o EL PAÍS a performance dos candidatos.

O capitão reformado do Exército foi o tema mais buscado na Internet segundo o Google, que fez uma parceria com a Band para analisar o interesse pelo debate no mundo virtual. No entanto, à medida que o programa se desenrolou, Bolsonaro dividiu os holofotes especialmente com Cabo Daciolo. Os momentos mais esdrúxulos ficaram por conta da estreia de Daciolo em rede nacional, que em alguns momentos fez dobradinha, ao menos temática, com Bolsonaro. Daciolo, deputado federal e ex-bombeiro militar, imprimiu o vozeirão para responder, muitas vezes de maneira desconexa, às perguntas feitas. "Os maiores criminosos do país são engravatados”, disse. Virou o segundo tópico mais comentado no Twitter, depois do próprio debate, que, no auge, marcou quase 7 pontos no Ibope, contra 25 pontos da TV Globo. Cada ponto equivale a 71,8 mil pessoas ou 201 mil pessoas.

Com exceção de Boulos, todos os candidatos exploraram as citações a Deus flertando com o eleitorado cristão. Violência, desemprego e crise do Estado foram os temas mais recorrentes - aborto e desigualdade de gênero também foram mencionados. Só dois candidatos, Marina e o próprio psolista, acabaram tendo que responder uma pergunta de uma jornalista sobre a questão da interrupção da gravidez. "Esse é um tema complexo, que envolvem questões filosóficas, morais e religiosas. Aborto não pode ser advogado como método contraceptivo, defendemos o planejamento familiar para que as mulheres não precisem recorrer a isso”, disse Marina Silva, que, evangélica, não deu posição direta e disse que o tema deve ser decidido em referendo. Boulos, cauteloso na resposta, falou como a desigualdade social afeta o tema: as mulheres pobres são as que mais sofrem porque a interrupção da gravidez não é legalizada.

Enquanto o debate se desenrolava, o PT fez um programa paralelo, transmitido pelo Facebook, estrelado por alguns vídeos de Lula e com o vice e plano B, Fernando Haddad, e a vice stand-by, Manuela D’Ávila. O vídeo de 2h30 teve 700.000 visualizações.

Assim contamos em tempo real o debate da Band. Veja também as reações após o programa.

O Globo: veja como foi o desempenho de cada candidato no 1º debate na TV

Oito presidenciáveis participaram do encontro na 'Band'

Por Pedro Dias Leite, de O Globo

RIO — Os debates na TV, ainda mais no primeiro turno e com tantos participantes, costumam ser mais importantes por eventuais deslizes ou destemperos dos candidatos do que pela discussão de propostas ou desempenhos brilhantes. Salvo o último, tradicionalmente da Globo, a poucos dias da eleição, a audiência é baixa, o horário ingrato. Pouca gente de fato vê, muitos eleitores recebem as informações pela repercussão.

Então aqui vai uma análise do desempenho, sob o ponto de vista estratégico, de cada um dos oito participantes do primeiro debate desta campanha, ontem à noite, na TV Bandeirantes.

Jair Bolsonaro — O candidato do PSL conseguiu, pela terceira vez em dez dias, sair sem se comprometer (antes, já tinha ido ao Roda-Viva e à GloboNews sem grandes estragos na imagem). Apesar de alguns erros de postura (era o único sentado no banquinho no começo), não cometeu nenhum deslize sério, voltou a falar para o seu público, prometendo muita linha-dura e poucas propostas concretas. Reforçou, sempre que pôde, o laço com os militares, instituição bem avaliada em pesquisas. Inexperiente em debates, respondeu a perguntas incômodas, como a de ter recebido auxílio-moradia tendo apartamento próprio, e à contratação de uma assessora fantasma.

Marina Silva — Pela terceira vez seguida na disputa presidencial, Marina também se manteve fiel a seu estilo. Com a voz calma e o estilo do marinês, focou em sua trajetória pessoal, de analfabeta aos 16 anos até virar professora universitária, e lembrou o eleitorado de sua ficha limpa em tempos de Lava-Jato. Passou pelo debate sem grandes turbulências, equilibrando-se entre sua participação no governo Lula e o apoio ao impeachment de Dilma.

Ciro Gomes — O ex-governador conseguiu manter-se calmo e passou o tempo todo tentando transmitir um ar de simpatia. Diante de uma pergunta estapafúrdia de Cabo Daciolo, conteve o velho Ciro e deu uma resposta espirituosa, sobre a beleza e os custos da democracia (no caso, ter de ouvir aquela bobagem num debate presidencial). Os adversários, com medo da sua língua ferina, pouco o acionaram.

Geraldo Alckmin — O tucano foi o mais acionado pelos outros candidatos, mas nada de modo mais incisivo. Alckmin mostrou mais uma vez por que recebeu o apelido de picolé de chuchu, com um discurso técnico, que se por um lado não empolga o eleitor, por outro passa a imagem de um tecnocrata disposto a tocar um governo. Seu principal ponto fraco, como previsto, foi a aliança com o centrão — que, por outro lado, vai lhe garantir o maior tempo de TV e pode ajudar muito lá na frente.

Alvaro Dias — O ex-governador do Paraná, com bom desempenho no Sul do país, tentou se colocar como o candidato da Lava-Jato, até com a promessa de colocar o juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça (falta combinar com o magistrado, que já repetiu milhares de vezes que não tem nenhum plano de entrar na política). Até o figurino, todo de azul, e que se confundia com o fundo do debate, lembrava o tom monocromático do juiz de Curitiba.

Guilherme Boulos — Com um jeito de falar que até lembrava o ex-presidente Lula, a quem citou logo em sua fala de abertura, o candidato do PSOL foi um dos mais articulados da noite. Com chance zero de chegar à Presidência, usou um estilo franco-atirador de debates do passado, com ataques diretos aos colegas e uma retórica focada no público de esquerda.

Henrique Meirelles — O ex-presidente do Banco Central ainda precisa treinar mais para os debates. Para tentar mostrar ao eleitor que entende de economia (o que é verdade), usou um tom professoral com os adversários, algo que nunca rende votos em debate. No passado, Cristóvão Buarque teve uma derrota famosa depois de dar uma lição em Joaquim Roriz num encontro na TV. A tarefa de ser o candidato do governo Temer é de fato inglória, e Meirelles tentou ligar-se aos anos de boom econômico do governo Lula e de saída da crise da gestão Temer.

Cabo Daciolo — Como diria o capitão Nascimento, o cabo foi o "fanfarrão" da noite. Não falou coisa com coisa e lembrou a quem assistiu ao programa como é baixa a qualificação de parte dos deputados federais. Só estava lá porque seu partido, o Patriotas, preenche o requisito mínimo que torna sua participação obrigatória em debates, de ao menos cinco parlamentares. Para ficar em dois exemplos: citou um plano socialista de dominação da América Latina e fim das fronteiras na região e terminou com um trecho inédito da Bíblia que cita a nação brasileira.

https://youtu.be/hpFXnHVlUfk

Ricardo Noblat: Eunício Oliveira derrota Ciro no Ceará

Com a ajuda do governador do PT

Foi infernal o último fim de semana do candidato Ciro Gomes (PDT). Sem sucesso, ele tentou até o último momento desmontar a coligação do seu partido com o PT do governador do Ceará Camilo Santana e com o PMDB do senador Eunício Oliveira.

O problema de Ciro é com Eunício. Ele o detesta e não o quer no seu palanque. Ocorre que Cid Gomes, ex-governador do Ceará e irmão de Ciro, é candidato ao Senado e ocupará uma das vagas na chapa de Camilo, candidato à reeleição. Eunício ocupará a outra.

Foi com a autorização dos irmãos Gomes que Camilo, sucessor de Cid no governo, atraiu Eunício para sua chapa. Depois disso, Ciro deu para trás. Cid não deu para não se arriscar a perder uma eleição tida como certa. Então Ciro ficou sozinho na sua rejeição a Eunício.

No último sábado, Ciro ficou indignado ao saber que na convenção do PMDB havia dois enormes retratos – um do irmão Cid, outro de Eunício. No domingo, na convenção do PT, mais dois retratos gigantes – um dele, Ciro, o outro de Lula.

Na ocasião, Camilo exaltou as qualidades de Lula e não se referiu a Ciro. Eunício, que apareceu por lá, desfilou com um adesivo de Lula – e desde então tem repetido diariamente que apoia Lula para presidente e que espera vê-lo livre antes das eleições.

A vida de Ciro está difícil até mesmo no seu Estado.

Ciro cumpre tabela

É de desânimo e muita confusão o clima dentro do alto comando da campanha de Ciro Gomes (PDT) à presidência da República. A amigos próximos, Cid, irmão do candidato e coordenador de sua campanha, admite que Ciro perdeu a chance de disputar o segundo turno quando os partidos que se abrigam sob a sigla do Centrão preferiram apoiar Geraldo Alckmin (PSDB).

Essa foi a maior de todas as perdas. A perda da companhia do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que se declarou neutro na eleição presidencial, representou apenas 44 segundos de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão que seriam acrescentados ao tempo do PDT. Lamentável. Não foi, porém, uma perda tão ruinosa, na avaliação dos que cercam Ciro.

O PSB jamais iria por inteiro com Ciro. Sua face nordestina é lulista. E a do sudeste e sul está mais próxima de Alckmin. Se tivesse fechado com o Centrão, não só Ciro ocuparia uma fatia expressiva do tempo de propaganda no rádio e na televisão como ganharia uma estrutura partidária com raízes em todas as regiões do país. O apoio eventual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) só serviria para que Ciro dissesse que conseguira isolar o PT à esquerda.

O que fazer daqui para frente? Cumprir tabela. Na esperança que por artes da política e da sorte os ventos acabem soprando a seu favor.

Merval Pereira: Atrás do voto útil

Ciro Gomes terá que desfazer a imagem de descontrolado, e não se comprometer tanto com a esquerda

Depois do episódio do centrão, que, na visão do PDT, se ofereceu para apoiar seu candidato apenas para valorizar o apoio que afinal deu ao PSDB, e do PSB, que recuou do apoio previsto por pressão do PT, a campanha à Presidência da República de Ciro Gomes luta para desfazer a impressão de que sua candidatura, disputando o segundo lugar com Marina Silva, da Rede, quando Lula não aparece nas pesquisas eleitorais, perdeu a viabilidade.

Ele foi sondado para ser o vice de Lula, num momento anterior, quando parecia possível uma aliança PT-PDT, mas não achou que a sondagem fosse para valer. É da natureza do PT ter candidato próprio, afirma Ciro, e não havia nenhuma garantia de que a direção nacional do partido não acabaria alterando a chapa para deixá-lo sem condições de disputar.

Também a tentativa de se unir ao PCdoB através de Manuela D’Ávila foi apenas isso. “O PCdoB apoia o PT desde 1994”, lembra um assessor, justificando o lançamento de Manuela como vice do vice do PT.

Além de alianças regionais as mais variadas, sintetizando o estado da arte de nosso sistema partidário falido, a campanha buscará viabilizar Ciro Gomes como o candidato do voto útil, transitando tanto na esquerda quanto à direita do espectro político. Para tal, ele terá que fazer uma campanha que não afugente o eleitor de Lula, mesmo se sentindo apunhalado pelas costas, e não o afaste do eleitorado de centro-direita, sua origem política.

Por essa conta, os eleitores declarados de Lula quando o ex-presidente for considerado inelegível podem não votar em Fernando Haddad, sendo Ciro a alternativa mais viável à esquerda. As pesquisas eleitorais mostram, porém, que a maior parte dos votos a Lula, quando não vai para o candidato do PT, vai para Marina Silva, da Rede, e até uma parcela para Jair Bolsonaro. Por outro lado, se no decorrer da campanha os eleitores perceberem que o candidato tucano, Geraldo Alckmin, não vai conseguir desconstruir Bolsonaro, os estrategistas da campanha de Ciro planejam ganhar eventuais votos dos que quererão ter um candidato competitivo no segundo turno contra a extrema-direita.

Nesse caso, porém, é possível também que eleitores de Alckmin simplesmente se movam para Bolsonaro, justamente para impedir que candidatos considerados de esquerda como Ciro cheguem ao segundo turno.

Para se apresentar ao eleitorado de centro-direita como alternativa, o candidato Ciro Gomes terá que desfazer a imagem de descontrolado, e não se comprometer tanto com a esquerda.

A campanha do candidato do PDT terá oito candidatos a governador, dois deles, no Amazonas e no Amapá, disputando a reeleição: Amazonino Mendes e Waldez Góes, respectivamente. No Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira, e no Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Alves, os candidatos do PDT estão nos primeiros lugares nas pesquisas.

Além disso, no Rio Grande do Norte, Ciro tem o apoio de José Agripino Maia e de Garibaldi Alves, ambos do DEM. No Ceará, o petista Camilo Santana promete dividir o palanque entre o PT e Ciro. O PSB, apesar de não ter aderido formalmente a nenhuma candidatura, terá pelo menos três candidatos a governador apoiando Ciro Gomes: em Brasília, Rodrigo Rollemberg; no Espírito Santo, Renato Casagrande; e Antonio Carlos Valadares, no Sergipe.

Também Flavio Dino, no Maranhão, do PCdoB, vai dividir o palanque entre Ciro e o PT. E três candidatos a governador do DEM farão campanha para Ciro: Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, e Márcio Miranda, do Pará.

Com relação ao pouco tempo de propaganda gratuita —Ciro terá apenas 40 segundos —, quem está fazendo a campanha do pedetista conseguiu eleger Alexandre Kalil em Belo Horizonte, que tinha apenas 23 segundos, embora sejam eleições completamente diferentes, sendo a presidencial num universo eleitoral infinitamente maior.

É nesse equilíbrio precário entre centro-direita e esquerda que Ciro parte para uma campanha que parecia beneficiá-lo com a ausência de Lula e, ao contrário, acabou por prejudicá-lo na composição dentro da esquerda.

Geraldo Brindeiro: Eleições presidenciais e inelegibilidades

Pedido de registro de candidatura deve ser indeferido se contrário à Constituição e à lei

A Constituição federal garante a plenitude do processo democrático, mas estabelece condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade, previstas também em lei complementar, para “proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”(Constituição federal, art. 14, §§ 3.º a 9.º). Os pedidos de registro de candidaturas, portanto, devem ser indeferidos pela Justiça Eleitoral se os candidatos não preencherem as condições de elegibilidade ou se incidirem em causa de inelegibilidade.

A Lei Complementar n.º 64/90, com as alterações da Lei Complementar n.º 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), estabelece em seu artigo 1.º, inciso I, alínea e, a inelegibilidade dos que “forem condenados, em decisão (...) proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1) contra (...) a administração pública e o patrimônio público (...)”. O pedido de registro de candidatura a presidente da República, portanto, deverá ser indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se o pretenso candidato tiver sido condenado em segunda instância pela prática de crimes, por exemplo, de corrupção passiva, peculato e outros. Tal pedido formulado perante o TSE deve ser instruído, dentre outros documentos, com “certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual” (Lei n.º 9.504/97 – Lei das Eleições – art. 11, § 1.º, inciso VII).

Assim, se o pretenso candidato tiver sido condenado em segunda instância, isso constará da certidão, o que obviamente levará o Tribunal Superior Eleitoral, por dever de ofício, a indeferir liminarmente o pedido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TSE. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 177-23/RJ, de que foi relator o ministro Dias Toffoli, consta do acórdão unânime o seguinte trecho, verbis: “(...) é necessária a apresentação de certidão de inteiro teor quando apresentada certidão criminal com registros positivos, pois cabe à Justiça Eleitoral examinar, de ofício, a satisfação das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade” (sessão de 29/11/ 2012). E no acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 53-56/RJ, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, observou S. Exa., verbis: “Acredito que, competindo à Justiça Eleitoral apreciar, de ofício, as condições de elegibilidade e constatando, ante os documentos exigidos para apresentação válida do pedido de registro, não ter o candidato certidão negativa quanto a processos criminais, cabe examinar e, a meu ver, indeferir esse registro”. Presidiu a sessão a ministra Cármen Lúcia, que acompanhou os votos dos relatores nos dois processos.

A Justiça Eleitoral exerce funções administrativas, consultivas e regulamentadoras, além da função jurisdicional. Esta somente ocorre se houver ação judicial – em que há autor e réu – e, após apresentadas suas respectivas razões, o julgamento. Não há, obviamente, lide ou litígio sem partes. O pedido de registro de candidatura não é evidentemente ação judicial, mas tem natureza administrativa, devendo ser indeferido se contrário à Constituição e à lei.

Nenhuma aplicação, portanto, tem à hipótese acima descrita o artigo 16-A da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições) – que trata de situação sub judice –, pois o próprio pedido de registro de candidatura a presidente da República revela per se, com base na certidão de condenação criminal em segunda instância, a inviabilidade do registro. E, se não há registro de candidatura deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não há razão para abrir prazo para ação judicial de impugnação de registro, até porque inexistente causa de pedir (causa petendi). Logo, não há que falar de questão sub judice, locução latina indicativa da situação em que se encontra uma questão, ou controvérsia, submetida pelas partes a julgamento.

O artigo 16-A da Lei n.º 9.504/97 somente tem aplicação nas hipóteses em que o registro de candidatura tenha sido deferido pela Justiça Eleitoral, mas seja objeto de ação judicial de impugnação de registro proposta pelo Ministério Público Eleitoral, por candidatos ou partidos políticos adversários, hipótese em que se mantém o registro até o julgamento pela Justiça Eleitoral. Neste caso, o candidato com registro sub judice poderá participar da campanha eleitoral. Mas não o candidato sem registro, cujo pedido foi indeferido liminarmente por ser contrário à Constituição e à lei.

Finalmente, o artigo 26-C da Lei da Ficha Limpa, ao admitir a possibilidade de o órgão colegiado do tribunal ao qual competir a apreciação de eventual recurso relativo à condenação criminal em segunda instância suspender em caráter cautelar a inelegibilidade, isso somente ocorrerá se o tribunal considerar que há plausibilidade jurídica na pretensão recursal, conferindo-lhe efeito suspensivo para suspender a execução do acórdão condenatório criminal.

Aliás, para evitar eventual exegese falaciosa, é preciso dizer que o que está sub judice, por definição, é a condenação criminal de que caiba recurso. Mas não o pedido de registro de candidatura indeferido liminarmente por ser contrário à Constituição e à Lei da Ficha Limpa. Esta veio exatamente para estabelecer a inelegibilidade com a condenação criminal em segunda instância, sem necessidade de trânsito em julgado.

*Geraldo Brindeiro é doutor em Direito por Yale, professor da UNB, foi Procurador-Geral da República (1995-2003)

William Waack: Cumpriu-se o óbvio

Eleitor de comportamento menos previsível deverá decidir eleição tão apertada

A verdadeira largada para o primeiro turno das eleições começa com o que não se realizou. O derretimento da candidatura de Jair Bolsonaro não ocorreu, o fracasso da candidatura de Geraldo Alckmin não se registrou, a tão falada unidade de esquerda não surgiu e a tão aguardada candidatura mágica de algum completo outsider não se materializou.

De certa maneira, o que era bastante óbvio se cumpriu: sendo as máquinas partidárias o feudo de caciques, sendo caciques o que são (caciques, ora), o entendimento entre os principais deles deu-se exclusivamente pelas vantagens percebidas no uso de instrumentos tradicionais da política no curtíssimo prazo (eleição) com um olho na capacidade de barganha dentro do Legislativo no horizonte de 2019.

Porém, é possível identificar com razoável nitidez uma divisão entre as principais forças ao longo de postulados “ideológicos” (pelo menos para os padrões brasileiros de maçaroca ideológica). Há um campo que, grosso modo, me parece majoritariamente “conservador” em termos de valores e liberal em termos de postulados econômicos, disputado por várias candidaturas “de fora” (como Bolsonaro) assim como “do sistema” (como Alckmin, Alvaro Dias e Meirelles) e também por vários movimentos “de base” que pretendem renovar a política brasileira por meio da longa marcha da formação de partidos modernos (Amoêdo).

Do lado da “esquerda”, a tática do PT turvou consideravelmente qualquer tipo de unidade à espera de que o inelegível Lula coloque um poste no segundo turno – uma aposta de alto risco e contra o tempo.

Os dois principais contendores que se vendem como “de fora”, Marina Silva e Jair Bolsonaro, apresentam-se coesos em termos de chapas (um vice do Partido Verde ao lado de Marina, um general que há pouco ainda vestia farda ao lado de Bolsonaro) e excepcionalmente confiantes na capacidade de modernas tecnologias digitais romperem também o que foi até agora o primado dos instrumentos tradicionais de campanha eleitoral (sobretudo tempo de TV).

Essa aparência de “homogeneidade” na composição da chapa será suficiente para colocar qualquer um dos dois – especialmente Bolsonaro, que no momento parece ganhar estatura quanto mais é atacado em entrevistas – num segundo turno? Os vendedores de facilidades em campanhas eleitorais, os partidos do Centrão, acomodaram-se com Alckmin. Conduziram-se não apenas visando a recompensas num futuro governo mas, também, por considerarem Bolsonaro um risco muito alto.

Nessa “largada” são mais evidentes que em eleições recentes o empenho em conquistar o voto feminino e a clara determinação em disputar com Bolsonaro o voto do “agro”. A expressão confunde quando usada como sinônimo de representações ou entidades de classe de um setor da economia, mas faz todo sentido ao se considerar as imensas áreas de prosperidade relativa que abarcam importantes cidades médias com um contingente de eleitores que se consideram “órfãos” da política tradicional, além de vítimas de insegurança pública e jurídica.

Os profissionais da leitura de pesquisas – todas elas coincidindo em apontar ainda imenso número de indecisos e desanimados – nos dão um grave alerta. Não importa o que esta eleição possa demonstrar sobre o choque entre desejo de mudança versus predomínio da “velha” política – além da inédita presença de itens como corrupção e honestidade no topo da prioridade dos eleitores –, a decisão numa eleição tão apertada acabará a cargo da parcela de comportamento menos previsível entre aqueles que vão às urnas: os eleitores que formam opinião na derradeira hora. Especialmente mulheres, pobres e de meia-idade.

Luiz Carlos Azedo: Militares na política

Com a candidatura de Bolsonaro, além do general Mourão, mais de uma centena de militares disputam as eleições, em todos os níveis. São raros os que não apoiam o ex-capitão do Exército

A última vez que um militar disputou a presidência da República em eleições diretas foi em 1960. No final do governo, em meio à crise econômica e a ampliação das demandas sociais, Juscelino Kubitschek tentou costurar uma aliança entre o bloco PSD-PTB e a UDN. A proposta, porém, foi rechaçada por Carlos Lacerda, que decidiu apoiar Jânio Quadros, que havia se notabilizado como bom administrador em São Paulo e não tinha compromisso com partidos. Filiado ao Partido Trabalhista Nacional (PTN), o político populista contava com o apoio de três pequenas agremiações — o Partido Libertador (PL), o Partido Democrata Cristão (PDC) e o Partido Republicano (PR) — e se colocava acima delas. A mesma postura adotou em relação à UDN.

Diante do impasse, sem um nome que unificasse a elite política, PSD e o PTB resolveram lançar o marechal Henrique Teixeira Lott, um líder militar de muito prestígio entre os políticos por posições legalistas. Era ministro da Guerra desde de 1954, escolhido pelo vice-presidente João Café Filho, logo após tomar posse na Presidência da República, no mesmo dia do suicídio de Getúlio Vargas: 24 de agosto. Conhecido por sua intolerância a qualquer indisciplina militar, foi mantido no cargo por Juscelino, que em fevereiro de 1956, logo após tomar posse, teve que enfrentar uma rebelião militar, conhecida como Revolta de Jacareacanga, no Pará. Lott agiu com vigor, mas Juscelino, depois, concedeu uma anistia aos insubordinados para pacificar a caserna.

Jânio venceu as eleições presidenciais de outubro de 1960 com 48% dos votos do eleitorado, contra 32% dados a Lott e 20% a Ademar de Barros. Tomou posse com João Goulart, que foi eleito graças à manobra dos sindicalistas de São Paulo, que lançaram a chapa Jan-Jan, uma dobradinha pirata entre o candidato da UDN e o vice do PTB, rifando o cabeça de chapa do PSD (naquela época, votava-se separadamente no vice). Lott foi um desastre como candidato, embora sua campanha tenha se notabilizado pelo marketing político profissional. Anos Dourados, seu jingle de campanha, ainda hoje é considerado um dos melhores de todos os tempos. A espada como símbolo, porém, não foi boa ideia; em contraponto, Jânio escolheu uma vassoura, que fez enorme sucesso graças ao jingle Varre, varre, vassourinha, no qual prometia uma faxina no governo. Na reta final da campanha, perguntava aos correligionários para onde iria o marechal, em tom de piada, e dizia que mandaria cancelar os comícios nas cidades por onde o militar passasse”.

Ao contrário de Lott, cujo vice era um político profissional, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) escolheu um general de quatro estrelas para companheiro de chapa: o gaúcho Antônio Hamilton Martins Mourão. Sua estreia na campanha foi desastrosa. Em Caxias do Sul, ao falar sobre o desenvolvimento do país, disse bobagem: “E o nosso Brasil? Já citei nosso porte estratégico. Mas tem uma dificuldade para transformar isso em poder. Ainda existe o famoso ‘complexo de vira-lata’ aqui no nosso país, infelizmente (…) Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem. Nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso ‘cadinho’ cultural.”

Estrela

A “lição de antropologia” não tem nada a ver com o mito fundador do próprio Exército, que cultua a memória dos heróis da Batalha de Guararapes, na expulsão dos invasores holandeses: o índio potiguar Filipe Camarão, o negro Henrique Dias e o mazombo André Vidal de Negreiros. Mourão tentou se justificar para a imprensa: “Quiseram colocar que o Bolsonaro é racista, agora querem colocar em mim. Não sou racista, muito pelo contrário. Tenho orgulho da nossa raça brasileira”, disse. Mourão se notabilizou quando era Comandante Militar do Sul, ao prestar homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ultra, conhecido torturador, que chamou de herói em solenidade militar oficial. Após o episódio, foi transferido para um cargo burocrático, embora importante: a Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Numa palestra na Maçonaria, em Brasília, após criticar o governo Temer, porém, voltou a falar demais e defendeu uma intervenção militar. Perdeu a função e ficou na geladeira até passar à reserva.

Com a candidatura de Bolsonaro, além de Mourão, mais de uma centena de militares disputam as eleições, em todos os níveis. São raros os que não apoiam o ex-capitão do Exército. Muito da resiliência e capilaridade da sua campanha se deve ao apoio maciço de militares da ativa e da reserva à sua candidatura. No alto-comando, quatro generais são seus companheiros de turma. Inicialmente, a indicação de Mourão foi vista como uma espécie de blindagem, para barrar um eventual processo de impeachment pelo Congresso, caso Bolsonaro seja eleito. Nesse caso, seria substituído por um militar de alta patente. Entretanto, Mourão já se tornou uma estrela da campanha e ofuscou o próprio Bolsonaro no noticiário político.

http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-militares-na-politica/

El País: “Sistema político isolou alternativas. Vamos para mais uma disputa PT x PSDB”, diz Fernando Bizzaro

Especialista defende que Lula tem competência e recursos para transferir votos para Haddad. Cientista político também acredita que Alckmin tem estrutura para roubar votos de Bolsonaro

Fernando Bizzarro, cientista político da Harvard University e pesquisador associado do Centro David Rockfeller de Estudos Latino-americanos, da mesma universidade, vê uma reedição da disputa entre o PT e o PSDB nas eleições de outubro de 2018. Especialista em partidos e eleições, ele explica ao EL PAÍS que o sistema político agiu de maneira coordenada e deliberada para isolar as candidaturas alternativas, principalmente a do ultraconservador deputado Jair Bolsonaro (PSL). Ele não terá recursos e não poderá contar com sua presença nas redes sociais para enfrentar as principais candidaturas, sobretudo a do ex-governador Geraldo Alckmin, argumenta o especialista. O tucano terá o desafio de reconectar seu partido com um eleitorado conservador concentrado no Sul e no Sudeste que flerta com o ex-capitão, enquanto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá transferir seus votos para Fernando Haddad ao mesmo tempo em que preserva a imagem do ex-prefeito.

Pergunta. O PT acaba de lançar Lula, o ex-prefeito Fernando Haddad e a deputada estadual Manuela D'Ávila (PCdoB) a presidente e vices, respectivamente. Muitos interpretaram como errático o comportamento do partido nos últimos meses. Fica claro qual era sua aposta? Ela faz sentido?

Resposta. O PT aposta que o ex-presidente Lula ainda é seu principal recurso eleitoral, e por isso preferiu fazer uma aliança mais enxuta, mais à esquerda. A estratégia é a de que "nós temos que ir com ele até o final". No momento em que assumem que o Lula está fora, Haddad vira um candidato como outros, mas sem o mesmo cacife eleitoral e a mesma popularidade. O PT assumiu os riscos dessa estratégia, que é racional. No momento em que Lula não for candidato, três coisas acontecem. A primeira é que Haddad fica exposto a críticas. Quanto mais tempo as pessoas ficarem falando mal de Lula, menos tempo vão ter para falar mal do Haddad. A segunda é que manter a candidatura de Lula força que a justiça eleitoral o remova da disputa e reforça o discurso de que ele e o PT estão sendo perseguidos. Quanto mais tempo passar, mais a memória da perseguição vai ser forte. Por último, à medida em que Lula fica até o final, o PT não precisa discutir outras coisas. Quando mais tempo falar da perseguição, da injustiça, menos tempo vai ter para falar da experiência do Governo Dilma, que seria a comparação imediata na cabeça do eleitor. Ao eleitores foi dito que a Dilma era igual ao Lula, mas não foi. Como o eleitor pode confiar que Haddad vai fazer diferente de Dilma? Quanto mais tempo puderem se perguntar sobre isso, pior é.

P. Apesar dessa aliança mais enxuta, o PT ainda é a preferência dos brasileiros, segundo as pesquisas, e tem mais de dois minutos de TV, vindo logo depois de Alckmin. Somando todos esses fatores, qual é a chance de se repetir a polarização entre PT e PSDB no segundo turno?

R. Essa é minha aposta já faz algum tempo. Nunca acreditei que a bipolaridade estava acabada porque existe um arranjo institucional que protege os principais partidos de uma tal forma que, quando chega na campanha, eles podem nadar de braçada. Isso tem a ver com a forma que os recursos e o tempo de TV são distribuídos, a popularidade acumulada... As pessoas não precisam de muita informação sobre o PT e o PSDB, elas sabem o que representam. Está ficando cada vez mais claro que vamos ter uma reedição da disputa entre eles. Pode parecer uma surpresa dado o tamanho da confusão nos últimos quatro anos, mas não é tanto se você pensa que as regras que favorecem os principais partidos e campanhas não só se mantiveram como aumentaram. A partir da proibição da doação de empresas, todos os recursos passaram a ser públicos e vinculados ao tamanho dos partidos.

P. E quem tem mais chance de levar as eleições caso esse cenário se confirme? Quem sai na frente?

R. Não dá para cravar nenhum dos dois. Se o Lula fosse candidato, eu provavelmente diria que ele seria essa pessoa, por causa do recall e da forca política de sua imagem. Mas não sendo, o segundo turno vai ser muito aberto. Por um lado, Alckmin vai ter mais recursos no primeiro turno, mas esses recursos vêm do Centrão e ele vai ter que lidar com a acusação de que se aliou com todos esses partidos. A vantagem de Lula ser essa figura política tão grande é acompanhada da desvantagem de que ele é também polarizante. Um segundo turno com Haddad vai gerar essa sensação de que mais uma vez é o Lula na disputa. Se fosse o Ciro, a parte da população que não gosta do PT estaria mais disposta a considerar a votar nele.

P. Nesse sentido, seria uma aposta mais segura se o PT tivesse apostado em Ciro Gomes (PDT)?

R. Ciro teria mais chance de ganhar o segundo turno que Lula, mas o PT não lançar um candidato a presidente seria um completo suicídio político. Algumas pesquisas mostram que o eleitor, por várias razões, votam na legenda ao escolher o deputado por causa de seu voto para presidente. Para o PT e PSDB isso significa mais de um milhão de votos. Isso é importante para o PT, que perdeu prefeitos nos últimos anos e que está sob esse estresse tremendo por causa dos escândalos de corrupção e da análise que se tem do Governo Dilma. Se abrisse mão de uma candidatura, provavelmente não se recuperaria.

P. Mas a operação para conseguir a neutralidade do PSB, retirando a candidatura de Marília Arraes ao governo de Pernambuco, deixa sequelas internas no PT? Ele sai fortalecido ou destruído internamente?

R. São poucos os partidos na América Latina – e talvez no mundo – que conseguiriam sobreviver ao que o PT sobreviveu. Talvez o peronismo na Argentina e o PRI no México, por causa de suas histórias e bases. O nível do escândalo de corrupção que envolveu o PT, a prisão de seu principal líder, o impeachment da presidente... É uma combinação de caos que o partido enfrentou e sobreviveu. Ele perdeu muito, apanhou muito, e está aí ainda. Não há um cenário de destruição, mas ele também não está forte. Não conseguiu prolongar seu domínio sobre setores do centro e da direita mais fisiológica e não foi capaz de ter a hegemonia sobre a esquerda. O máximo que conseguiu foi arrancar neutralidade, não uma aliança. Suspeito que o partido vai a partir de agora lamber as feridas e, depois das eleições, entender o que sobrou para começar a se reconstruir na medida em que a política se normalize. É o partido de esquerda mais bem organizado, com maior identificação e memória na população, então também é o mais bem posicionado para se recuperar.

P. Mas em curto prazo o que está em jogo para as principais candidaturas?

R. Para o PT, a pergunta é em que medida o eleitor vai identificar que, mesmo sem o Lula, essa é a candidatura é do Lula. Qual é a participação que o Lula pode ter na campanha, ele vai poder aparecer? Tudo isso vai ser fundamental pra entregar essa mensagem para o eleitor [e conseguir uma transferência de votos para Haddad]. O PT tem capacidade e os recursos para alcançar isso, é extremamente profissional. Ninguém nasce no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e vira o maior partido de esquerda das democracias em desenvolvimento se não for extremamente profissional. Se fizer, vai desidratar Ciro (que já investiu demais em sua candidatura e não vai abandoná-la para apoiar o PT) e vai para o segundo turno com Alckmin ou Bolsonaro.

Para Alckmin, o desafio é garantir que os eleitores que historicamente votaram no PSDB e que agora são simpáticos a Bolsonaro percebam que sua candidatura não é viável e voltem para casa. O PSDB sempre foi capaz de fechar o mercado à sua direita. Este ano a coisa inédita é o Bolsonaro, porque ele está à direita do PSDB e conseguiu ser candidato. Nunca houve uma candidatura na direita forte desde 1994. Já a esquerda sempre teve uma segunda força próxima ao PT, como Ciro, Marina Silva [atual candidata pela REDE], Garotinho, Brizola, Cristovam Buarque... Mas isso nunca impediu que o PT ficasse na frente.

P. Isso se reflete na escolha da senadora Ana Amélia (PP) como vice em sua chapa?

R. Totalmente. A escolha tem uma série de elementos. Ela é do sul do país, onde o eleitorado é tipicamente conservador. Tem vinculação com o agronegócio, importante no sul e no centro-oeste. E é mulher. Ana Amélia é um jeito de tentar buscar esses eleitores de volta. Alckmin sabe que não pode tomar voto do PT ou da esquerda. Agora precisa tomar voto do Bolsonaro para, aí sim, cortejar os votos da Marina, do Ciro, do senador Álvaro Dias [Podemos] em um eventual segundo turno. O campo aberto de batalha está no Sudeste e principalmente Sul [onde Alckmin disputa a preferência não só com Bolsonaro como também com Álvaro Dias].

P. Por outro lado, Bolsonaro acabou escolhendo o general Antônio Hamilton Mourão como vice após três negativas. Essa escolha confirma seu isolamento político? Significa que sua candidatura apela para um setor específico?

R. Sim, parece que ficou claro durante o ultimo mês que as elites partidárias deliberadamente isolaram Bolsonaro. Houve um movimento coordenado para deixá-lo sozinho. A dificuldade de encontrar um vice é a comprovação cabal disso. A vice-presidência na chapa que atualmente lidera as pesquisas é um ativo que só ele tinha a oferecer, e o fato de que ninguém quis esse ativo mostra como o sistema político está tentando isolá-lo, além da perspectiva de futuro dessas eleições. Bolsonaro até tentou nomear um vice que lhe trouxesse votos que ele não tinha. Mas com Mourão, ele consegue outro representante do eleitor que ele já possui. O mesmo vale para Marina e Ciro, que não conseguiram agregar outros partidos e forças políticas. O sistema político, não só em suas regras mas também com seus arranjos, isolou as candidaturas alternativas e concentrou tudo nos partidos tradicionais.

P. Mas a influência de Bolsonaro nas redes sociais não pode compensar seus nove segundos na TV e falta de estrutura partidária?

R. Não acho que ele mantenha a mesma vitalidade. Mesmo nas redes sociais, os dados mais recentes indicam que ele tem perdido público nos últimos meses. Isso tem a ver com a fato de que, conforme as outras candidaturas vão se arrumando e as pessoas vão se interessando por outros candidatos, o apelo da candidatura Bolsonaro vai perdendo espaço. Mas, assumindo que ele se mantenha influente nas redes, acho que não é capaz de compensar sua enorme falta de recursos. Com a quantidade de tempo de TV e de dinheiro de Alckmin, Bolsonaro vai apanhar todo dia e toda hora na campanha. E não vai conseguir se defender do bombardeio de Alckmin nem com seus nove segundos na TV nem com as redes sociais. Acaba de sair uma pesquisa dizendo que a maior fonte de informações sobre política ainda é a mídia tradicional. Além disso, o PSDB saiu de 2016 como o principal ganhador das eleições municipais. Todos esses prefeitos, os tucanos e os do Centrão, são cabos eleitorais muito importantes em eleições para deputado e presidente, e vão fazer campanha para Alckmin. Tenho a impressão de que essa campanha pode ser parecida com a do João Doria para a prefeitura de São Paulo. As pessoas não o conheciam, mas ele tinha uma coligação tão grande, que fazia um bombardeio tão grande em cima do eleitor, que ele conseguiu vencer no primeiro turno. Não acho que é o caso do Alckmin, mas o bombardeio de informação vai acontecer de novo e Bolsonaro deve perder parte dos votos que tem.

P. Acredita então que Ciro, Bolsonaro e Marina são cartas fora do baralho? Ou ainda podem chegar ao segundo turno?

R. Chances todos têm. A despeito dessa diferença de recursos, uma parte do eleitorado ainda tem um sentimento de cansaço com relação às candidaturas tradicionais, algo que pode ser suficiente para levar um deles para o segundo turno. Principalmente Marina ou Bolsonaro. Mas se você tem um grupo inteiro que não quer nem votar no PT nem no PSDB, um deles estará mais à direita e outro mais à esquerda. Marina e Bolsonaro vão dividir esse grupo, então existe muita competição também por ser terceira força. O mais provável é que não cheguem ao segundo turno e que a campanha se pareça com a de 2014, em que Marina foi bem no começo, mas não conseguiu enfrentar os ataques contra ela. A partir do momento em que alguém se torne o primeiro ou o segundo colocado, como agora é Bolsonaro, as principais candidaturas vão virar os canhões contra ele.

El País: “Votar não me dá a sensação de participação política. Quero que minha opinião seja levada a sério”

A geração de jovens nascidos entre o final do século passado e este vai às urnas pela primeira vez. Alguns, como Victor Conceição (foto), ainda não conseguiram decidir em quem votarão

Por Regiane Oliveira, do El País

Em 1989, depois de um hiato de quase três décadas, os brasileiros comemoravam a volta das eleições diretas após os anos da ditadura militar. Uma geração inteira que nunca tinha exercido o poder do voto foi às urnas tomada de euforia e animação para lutar pelo direito de escolher seus representantes. Agora, após um novo período de quase três décadas de democracia, o clima é diverso. Muitos jovens nascidos entre o final do século passado e o início deste século, distantes das turbulências prévias ao Plano Real, votam em outubro pela primeira vez. E chegam às urnas com pouco a comemorar e com a sensação de que o voto como instrumento de mudança social tem suas limitações.

O EL PAÍS começa hoje a seção "Primeiro Voto", um mergulho na vida dos eleitores que chegam pela primeira vez às urnas num contexto marcado pela descrença nos candidatos e nos partidos políticos. Jovens como o estudante de direito Victor Conceição, de 18 anos, que mora na Vila Patrimonial, bairro da zona sul de São Paulo, e que, assim como 5% dos jovens de 16 a 24 anos entrevistados pela última pesquisa Datalfolha, ainda não sabe em quem vai votar.

Desde que nasceu, Victor assistiu a quatro eleições para presidente, um impeachment (o de Dilma Rousseff), mais escândalos de corrupção do que consegue se lembrar e à recente prisão de um ex-presidente. Cresceu em um país que chegou ao pleno emprego, mas hoje alimenta as estatísticas que mostram que 25% dos jovens estão desempregados. Não à toa, garante não esperar muito de suas primeiras eleições. “Votar não me dá a sensação de participação política”, afirma.

Victor aprendeu em casa, onde desde cedo palpitava sobre os candidatos em que sua mãe iria votar, que esperar pelas eleições é muito pouco para construir um cenário diferente. Para ele, os caminhos são outros. Por isso, exercita sua vocação política no voluntariado, atuando na Aliança Beneficente Universitária (Abeuni) –que oferece programas de saúde para a população–, e também na Educafro –um cursinho pré-vestibular que promove a inclusão da população negra e de baixa renda na universidade– de que foi beneficiado como aluno.

“Votar é escolher um representante, mas será que isso significa que minha opinião vai ser levada a sério? Participo mais quando converso com outros jovens, seja no voluntariado ou na igreja, e tento instigar que eles não desistam”, afirma.

O interesse de Victor pelo trabalho voluntário tem como base uma consciência política muito crítica: ele sabe que é, dentro da realidade de seu entorno, um privilegiado. Como parte da terceira geração de sua família a fazer faculdade, sempre achou que o “normal” era seguir o caminho da educação. “Meu tio-avô fez faculdade, minha mãe e meu pai também. A diferença é que era para eu ser o primeiro a estudar em universidade pública”, cobra-se, mesmo tendo conseguido bolsa de 100% do Programa Universidade para Todos (Prouni) na Universidade Paulista (Unip), a qual se dedica integralmente.

A família de classe média baixa é o suporte que permitiu que seus planos dessem certo até aqui, garante ele. Nunca precisou buscar trabalho para se sustentar e pôde se dedicar aos estudos e a fazer cursos profissionalizantes. Foi bolsista do Formare, um programa de capacitação de jovens desenvolvido pela Fundação Iochpe, no Grupo Ultra, onde fez estágio na área de contabilidade. “Meu pai faleceu quando eu tinha três anos, mas minha mãe sempre investiu em mim. Pude estudar em escola particular até o 9º ano”.

Da primeira experiência de trabalho, leva o aprendizado de entender exatamente o que gosta e o que não quer fazer. Ensinamento que agora usa para as eleições. “Tenho muitas dúvidas em quem vou votar, mas sei exatamente em quem não vou votar”, garante. Nesta última categoria está o candidato à presidência Jair Bolsonaro. “Às vezes, acho que ele é um acerto de relações públicas, com suas frases de efeitos montadas para conquistar um público que está com raiva, mas sem real noção do que se passa no Brasil”, afirma o jovem, que defende os direitos humanos, as cotas raciais e as sociais nas universidades —temas que o militar reformado costuma criticar.

Victor admite que Bolsonaro agrada muito à população cristã, com seu discurso “de se armar em prol da família”, mas isso porque este público está aterrorizado. “Fala-se muito da intolerância religiosa, e a mídia costuma mostrar o que acontece com as religiões de matriz africana, mas nada sobre os evangélicos, que sofrem calados”, afirma.

O próprio Victor já ouviu frases preconceituosas do tipo: “Como você é evangélico se é tão inteligente?”. “Bolsonaro, por ser cristão, é visto por muitos como uma saída para a aceitação. As pessoas, com medo, decidem na base da emoção”, lembra.

Outro presidenciável que deve perder o voto de Victor é Geraldo Alckmin, mas dessa vez, pela ligação do jovem com a escola pública. Paulistano, Victor morou seis meses em Pindamonhangaba, cidade do interior paulista onde nasceu o candidato do PSDB. “A escola era impecável. Tinha café da manhã e almoço. Os alunos participavam de reuniões com o prefeito. Mas quando voltei para São Paulo foi um choque ver o abandono”. O baque ganha um significado ainda maior porque Victor estudou na escola estadual Brasílio Machado, no bairro Vila Mariana, que é considerada uma das melhores instituições de ensino médio da capital paulista.

O ex-prefeito da capital João Doria também não está nas graças do estudante. “Fiquei surpreso com a vitória dele no primeiro turno, mas mais ainda quando ele abandonou a prefeitura depois de ter se comprometido a ficar”, diz.

Apesar das críticas, Victor garante que não é um desiludido com a política e jura ainda ter esperança que um candidato vá conquistar seu apoio até o final da campanha. "Votarei em alguém que não está na política simplesmente pela busca do poder. Alguém que entenda que os problema do país são estruturais. E que saiba ser paciente".

El País: Coronel da reserva acusa general Mourão de favorecer empresa em contrato do Exército

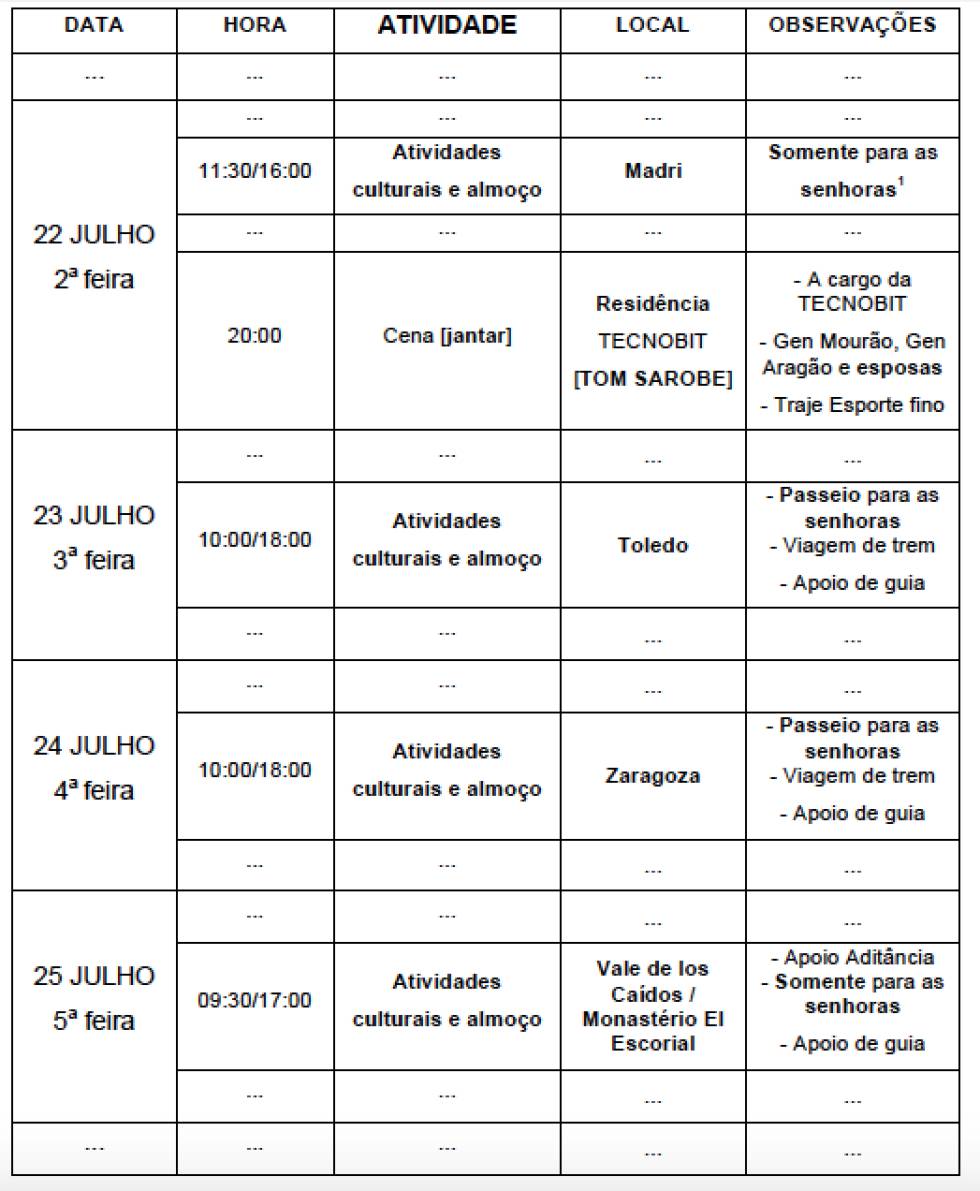

“A corrupção nem sempre acontece com mala de dinheiro. Ela acontece também no Diário Oficial, disfarçada de atos oficiais”. As palavras são do coronel da reserva Rubens Pierrotti Junior, de 49 anos. Ele foi supervisor operacional durante o desenvolvimento do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO) do Exército Brasileiro, elaborado pela empresa espanhola Tecnobit para projetar cenários e missões virtuais para treinamentos de militares a custos mais enxutos. Inaugurado em 2016, seis anos depois da licitação, o Exército garante que o simulador gera hoje uma economia de 50 milhões de reais por ano, mas o projeto acabou se tornando o epicentro de uma batalha na corporação: gerou resistência entre oficiais, demorou mais do que deveria para ser entregue e se tornou a razão de uma briga entre Pierrotti e o então general quatro estrelas Antonio Hamilton Martins Mourão, atual candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

A história do simulador ainda envolve relações estreitas demais entre oficiais da alta patente e executivos da empresa e até a suposta dívida por um favor prestado por um membro da maçonaria espanhola a um general brasileiro, segundo documentos reunidos em um dossiê de 1.300 páginas ao qual o EL PAÍS teve acesso através da BrasiLeaks, uma plataforma on-line de denúncias anônimas ao estilo da WikiLeaks. A partir da documentação, a reportagem conseguiu contactar Pierrotti, que era um dos mencionados nos documentos e aceitou relatar com detalhes o desenrolar do projeto.

Ao longo do desenvolvimento do simulador, a Tecnobit recebeu um total de oito reprovações do corpo técnico do Exército de etapas que eram dadas como concluídas. Mais de dez oficiais foram afastados ou pediram para deixar o projeto. Pierrotti foi um deles: ele pediu seu afastamento em março de 2014, após ele mesmo reprovar sete vezes o simulador. Depois de deixar o projeto, Pierrotti comandou um quartel paraquedista no Rio de Janeiro e passou para a reserva em setembro de 2016, após quase 32 anos de serviço. Hoje ele atua como advogado. Já o general Mourão, que a partir de 2012 passou a se envolver mais na coordenação do projeto, fazendo a interface entre o Exército e a Tecnobit, ficou conhecido por suas manifestações a favor de uma intervenção militar como forma de resolver a crise política brasileira. Desde que entrou na reserva, em fevereiro deste ano, vem se envolvendo mais ainda em assuntos políticos e promovendo candidatos militares nas eleições de outubro de 2018.

A origem da relação entre a Tecnobit e oficiais do Exército brasileiro é alvo de diversas especulações e teorias. Um delas, relatada por uma das fontes consultadas por este jornal e que pediu anonimato, diz respeito a uma suposta relação de proximidade entre o Departamento de Educação e Cultura do Exército, comandado pelo general Rui Monarca da Silveira, quando o contrato com a Tecnobit foi assinado, e membros do Partido dos Trabalhadores (PT), que governava o país na época. Segundo essa teoria, havia um interesse do governo em estreitar os laços militares com a Espanha — algo que de fato se concretizou em acordos assinados entre ambos os países — ao mesmo tempo em que se garantia vantagens indevidas para os envolvidos, sejam eles militares ou membros do partido, a partir da assinatura do contrato.

A segunda teoria, relatada pelo próprio Pierrotti, diz respeito ao papel desempenhado por Tomas Sarobe Piñero, conhecido como Tom Sarobe, junto a oficiais do Exército. Ele é um engenheiro e conhecido membro da maçonaria espanhola que fazia as vezes de representante comercial da Tencnobit por meio de sua empresa, a Semit Continental. "Ele é um mercador da morte", reconheceu Mourão a este jornal. "Atua no mercado internacional de produtos de defesa", explicou, para na sequência dizer que Sarobe era um "lobista" e, em seguida, "relações públicas", para então finalizar com "representante comercial" da Tecnobit. A empresa afirma que Sarobe "formava parte de uma agência comercial que deu efetivamente respaldo [ao projeto]". Em fevereiro de 2008, dois anos antes da assinatura do contrato com a Tecnobit, um decreto do Ministério da Defesa concedia a medalha do mérito militar, no grau de cavaleiro, a Sarobe, sem nenhuma justificativa aparente.

Suspeitas de fraude na licitação

Pierrotti conta que as conversas e os problemas sobre o projeto SAFO começaram no primeiro semestre de 2010, meses antes da contratação da empresa que o desenvolveria. Um processo que, segundo garante, foi "moldado" para favorecer a Tecnobit. “A Diretoria de Educação Superior Militar, chefiada na época pelo general Marco Aurélio Costa Vieira e subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, resolveu encampar essa ideia e comprar o simulador da Tecnobit a qualquer custo”. Pierrotti narra que antes mesmo de a licitação ser aberta, “todo mundo já sabia” que haveria “uma missão para a Espanha”. Outra fonte próxima ao projeto, que não quis se identificar, confirmou o conhecimento prévio da empresa que ganharia o contrato e contou que o então chefe do Departamento, o general Rui Monarca da Silveira, chefe de Marco Aurélio, "deu total apoio" à empreitada.

ampliar foto

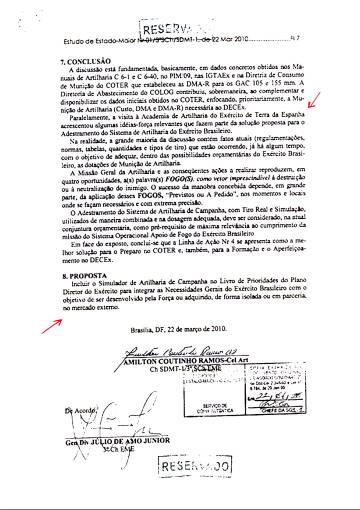

ampliar fotoO caminho começou a ser traçado em março de 2010, quando o Exército encomendou um estudo para justificar a necessidade de um simulador de apoio de fogo. Nele, é mencionado como exemplo somente o simulador do Exército espanhol, projetado pela Tecnobit e inaugurado em 2002 com o nome de SIMACA (Simulador de Artilharia de Campanha). O documento ainda revela que foi feita uma visita de oficiais brasileiros à Academia de Artilharia do Exército da Espanha, o que “acrescentou algumas ideias-força relevantes que fazem parte da solução proposta” (veja na imagem ao lado). Não menciona nenhuma visita a outro simulador desenvolvido por outra empresa.

Com o estudo pronto, a portaria que oficializava a necessidade de um simulador para o Brasil fora publicada poucos meses depois, já em junho de 2010. O organismo responsável por promover uma licitação é a Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), que fez então uma primeira tentativa em agosto, segundo conta Pierrotti. Três empresas, todas espanholas, incluindo a Tecnobit, teriam participado do processo, segundo o coronel, que garante que o edital dificultou a participação de outras companhias, o que teria gerado suspeitas de fraude e anulado todo o processo. Não há rastros documentais sobre a licitação em si, mas portarias publicadas pelo comando do Exército autorizavam a viagem de oficiais ao exterior para acompanhar o processo licitatório. Cerca de um mês e meio depois, uma nova licitação foi aberta e cinco empresas concorreram, incluindo, novamente, a Tecnobit. “Empresas com reconhecida capacidade tecnológica ficaram de fora”, conta Pierrotti. Ele menciona o ranking Simulation and Training Companies feito pela revista Military Simulation & Training Magazine, que lista anualmente as melhores empresas no ramo de tecnologia militar. A Tecnobit não estava no ranking em 2010, quando ganhou a licitação brasileira, nem no ano anterior, 2009, ou no ano seguinte, 2011.

ampliar foto

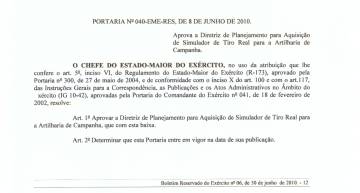

ampliar fotoComo um ranking não tem nenhuma interferência em uma licitação, a Tecnobit se saiu vencedora do processo. Em 22 de outubro de 2010, o contrato entre o Exército e a empresa espanhola era assinado, com a promessa de entregar um simulador em Resende (RJ) e outro em Santa Maria (RS), além de equipamentos como biblioteca, e o estabelecimento de uma filial brasileira da Tecnobit até outubro de 2013. Tudo isso a custo de 13,98 milhões de euros — pela cotação ao longo de outubro de 2010, esta cifra equivalia a cerca de 32 milhões de reais.

Por meio de nota, o Exército afirmou ao EL PAÍS que a decisão para a aquisição do simulador partiu da necessidade de adestramento das tropas por meios "auxiliares de instrução que minorem gastos e otimizem o emprego judicioso dos recurso públicos". Também disse que foram feitos estudos sobre a necessidade do simulador e que hoje ele "vem cumprindo de forma satisfatória os objetivos para os quais foi desenvolvido".

"Proposta indecente"

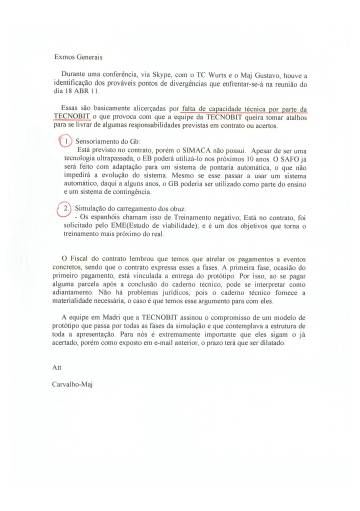

Não demorou para que os primeiros problemas entre a Tecnobit e o Exército aparecessem. Em abril de 2011, estava prevista a entrega da primeira das quatro fases do desenvolvimento do simulador, que consistia em detalhar e analisar os requisitos técnicos e operacionais da empresa. Foi quando o então major Renato Carvalho de Oliveira, do escritório de gerenciamento do projeto, enviou um e-mail a generais afirmando que existia uma “falta de capacidade técnica por parte da Tecnobit”, fazendo com que a empresa quisesse “tomar atalhos para se livrar de algumas responsabilidades previstas em contratos ou acertos”. O conteúdo do e-mail foi redigido após uma conversa com o então fiscal do contrato, o tenente coronel Eric Julius Wurts, e o supervisor técnico, na época major André Gustavo Monteiro Lima.

ampliar foto

ampliar fotoNa segunda fase, na qual um protótipo deveria ser apresentado, o constrangimento ficou maior. No dia de sua apresentação, o simulador ainda não conseguia realizar o cálculo da trajetória balística, como se esperava, lembra Pierrotti. “A proposta da Tecnobit foi indecente”, diz ele. “Eles pegaram um programa executável do simulador de artilharia de campanha da Espanha, o Simaca, e apresentaram como se fosse um protótipo do simulador brasileiro”. Fontes militares que participaram desta etapa contam que os executivos da Tecnobit entregaram um CD com uma cópia do simulador espanhol sem levar em conta as especificidades do armamento e da geografia brasileira e já defasado. “A apresentação do protótipo já foi fake”.

Mesmo com claros problemas na apresentação do protótipo, a empresa recebeu quase 5 milhões de euros pela conclusão da segunda fase do projeto. As demais fases foram todas parecidas em termos de atrasos e desentendimentos. Com o tempo, os próprios engenheiros militares brasileiros, que já trabalhavam lado a lado com os engenheiros espanhóis, passaram a solucionar os problemas da empresa. A transferência tecnológica acabou ocorrendo ao contrário, o que levantou a suspeita de que o projeto poderia ter sido desenvolvido dentro do Brasil com um custo menor, segundo Pierrotti.

ampliar foto

ampliar fotoPor meio de nota, a Tecnobit diz que o projeto atrasou mais do que o previsto porque, de acordo com o contrato, ele era, inicialmente, uma "colaboração" entre a empresa espanhola e o Exército Brasileiro para o desenvolvimento do simulador "baseado em uma evolução e modernização do Simaca espanhol". Mas que, ao longo do desenvolvimento do projeto, "o cliente brasileiro fez pedidos que superavam amplamente os requisitos estabelecidos no contrato". O documento, ao qual o EL PAÍS também teve acesso, previa que o equipamento seria desenvolvido juntamente com engenheiros militares brasileiros para garantir a transferência tecnológica. Este era inclusive o item mais caro do acordo.

Mourão surge para "destravar" o projeto

Diante de sucessivos atrasos e constrangimentos, o Exército Brasileiro designou em julho de 2012 o general Antonio Hamilton Martins Mourão, que já participava do projeto de forma discreta como vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, para sua primeira missão na Espanha com o objetivo de acompanhar e, nas palavras de Pierrotti, "destravar o andamento do projeto". "Existe uma grande maioria no Exército que trabalha bem e que é honesta. Mas existe uma parcela, que não é pequena, que sob uma falsa justificativa moral, é conhecida como a tropa que resolve problema, ainda que ilegalmente ou de qualquer maneira", explica. "Ninguém vai sair com uma mala de dinheiro, mas o camarada pode sair promovido a general ou receber uma missão no exterior como prêmio".

Nessa viagem, Mourão e outros militares levaram suas respectivas esposas. Uma programação especial fora elaborada pelo adido militar brasileiro na Espanha para elas durante a missão de uma semana. No primeiro dia, um jantar foi oferecido para todos da missão pelo representante comercial da Tecnobit, Tomas Sarobe Piñeiro. Traje: esporte fino, previa o convite. A prática de oferecer jantares pelos executivos da empresa aos oficiais seria recorrente durante todo o processo. “Eu mesmo presenciei atitudes estranhas envolvendo viagens, jantares e pagamentos nesse projeto”, diz Pierrotti. “Em dezembro de 2013, depois que eu reprovei pela sexta vez o simulador, escrevi um relatório para o comando do Exército e disse que um dos diretores da Tecnobit me chamou para um jantar para resolver todos os problemas. Eu suspeitava que ele ia me oferecer alguma coisa durante o encontro e não aceitei o convite”.

Em uma reunião posterior a esse relatório, em janeiro de 2014, Pierrotti conta ter dito a Mourão que estava preocupado e que poderia assessorá-lo tanto na parte técnica como na parte jurídica, já que é formado em direito. "Mas ele ameaçou me mandar para a prisão". Dois meses depois, em março de 2014, o general assinou um certificado de que a empresa havia terminado seu trabalho, apesar de mais um parecer negativo de Pierrotti, do fiscal do contrato e de outros militares envolvidos no projeto. "Entramos em uma reunião na AMAN [Academia Militar das Agulhas Negras] com Mourão para prepará-lo para um encontro com representantes da Tecnobit. Ficamos ali conjecturando ideias e propostas para dar continuidade ao projeto. Uns vinte minutos depois, ele se encontrou com o Tom Sarobe no corredor e disse tudo o que a gente tinha falado pra ele", relata Pierrotti. "Isso pode se enquadrar em quebra de sigilo profissional. Ele entregou de bandeja todos os nossos argumentos para o representante da empresa. De que lado ele estava nisso?".

ampliar foto

ampliar fotoÀ reportagem, o general Mourão, que hoje está na reserva, admite que os atrasos ocorreram porque a empresa não "conseguia atingir aquilo que havia sido acordado no contrato", mas justifica dizendo que se tratava do desenvolvimento de um "software difícil". Ele nega que a empresa não tivesse capacidade técnica para realizar o trabalho, mas afirma que o processo ocorreu com certa dificuldade. "Tivemos várias discussões com a empresa, muita briga em determinado momento, mas ela cumpriu com o que foi contratado", disse. "Mas foi debaixo de muita pressão".

Em referência a Pierrotti, ao qual não chega a citar nominalmente, taxa o coronel da reserva de "psicopata" e "ressentido". "Esse camarada depois vai ser pego. Eu sei quem ele é", diz. "Ele vem divulgando coisas que não poderia divulgar. Por isso está cometendo um crime. Tomem cuidado onde vocês vão se meter. Há um crime em andamento". O general menciona que Pierrotti poderia responder pela quebra de acordo de confidencialidade, mas não diz se as revelações de Pierrotti poderiam se tratar de injúrias ou difamações.

Sobre os jantares que frequentava com representantes da Tecnobit, afirma que eram "normais". "Você está visitando um país, visitando uma empresa, o camarada convida para jantar na casa dele", argumenta. "É uma coisa normal, ué. Quando ele [Tom Sarobe] veio ao Brasil, eu o convidei para jantar na minha casa". A passagem aérea para a sua esposa foi paga pela Tecnobit, segundo documentos. Mourão confirma. "Eu tinha direito a uma passagem de primeira classe. Troquei por duas de classe econômica", explica. Ele também garante que os gastos com a esposa dele nas viagens foram cobertos com a diária que recebia do Exército. "Eu recebia as diárias e pagava as minhas despesas. Quem pagava [pelos passeios] era a diária que eu recebi". Mas Pierrotti contesta, ao dizer que a aditância militar brasileira na Espanha colocou à disposição da esposa de Mourão carro, motorista e secretária. O EL PAÍS teve acesso a documentos do Exército com uma programação montada especialmente para ela à cargo da aditância. Já a Tecnobit nega que tenha dado qualquer tipo de presente ou oferecido jantares a oficiais do Exército. A reportagem não conseguiu contato com Tom Sarobe.

Sobre o oferecimento de vantagens ou favorecimentos por parte da empresa a ele, o general é taxativo: "Jamais [recebi]. Até porque, se houvesse alguma coisa dessa natureza, o cara levava um murro na cara, né?", diz. "É desse jeito que funciona. A não ser [com] político, né? Eu sou soldado. Se fosse político, aí eu teria uma boa conta no exterior", afirmou ele à reportagem, em entrevista feita antes de ele ser escolhido como vice de Bolsonaro. Ele afirmou ainda "ter a consciência tranquila".

De SAFO a SIMAF

O equipamento deveria ter sido entregue em outubro de 2013, mas acabou sendo inaugurado apenas em 2016. A Tecnobit afirma se considerar "altamente prejudicada", e buscou uma corte internacional para resolver as questões e traçar um novo calendário de entrega. O novo acordo, diz a empresa, permitiu que o projeto fosse concluído "com êxito". A companhia assegura ainda que, exceto pela biblioteca — que o Exército ainda não teria definido sua localização — todos os itens do contrato foram cumpridos. Incluindo a abertura de filial no Brasil — que hoje, diz, conta com apenas dois funcionários — e de um laboratório de simulação. A reportagem esteve no endereço da suposta filial brasileira, em um prédio comercial na Barra, no Rio de Janeiro, e a sala está vazia e trancada. Depois de confirmar que a sede estava no Rio, a companhia voltou atrás e informou que, na verdade, havia se mudado para São Paulo.

Para dissociar o simulador de apoio de fogo da má fama que o nome do projeto já estava evocando em alguns círculos, o SAFO (Simulador de Apoio de Fogo) mudou de nome. Passou a ser chamado de SIMAF (Sistema de Simulação de Apoio de Fogo). Com isso, em uma cerimônia realizada em 19 de fevereiro de 2016, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas inaugurava, finalmente, o primeiro simulador na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ). Quatro meses depois, em 11 de junho, era inaugurado o simulador em Santa Maria (RS).

Em 2017, foram realizados 20 exercícios pelos cursos de formação de militares com os simuladores nas duas unidades, segundo o Exército. A previsão para este ano é que sejam realizados 23 exercícios, ainda segundo o Exército, que ressalta ainda que o simulador economiza 50 milhões de reais em munição ao ano, "valor que ultrapassa a quantia paga pelo simulador, comprovando a viabilidade econômica do projeto". Pierrotti contesta esta afirmação. "O Exército não deixou de gastar nenhum centavo de munição de artilharia por conta do simulador. A economia é virtual".

Todos os demais questionamentos da reportagem feitos ao Exército sobre atrasos, o processo de licitação, custos com viagens, cláusulas do contrato que a Tecnobit não teria cumprido e a possível relação de executivos da empresa com oficiais do Exército antes mesmo de aberta a licitação não foram respondidos ou foram negados.

El País: Mourão, um novo franco-atirador para o populismo conservador de Bolsonaro

O general da reserva, nostálgico da ditadura, lidera pelotão de candidatos militares neste pleito e ganha holofotes ao repetir frases preconceituosas

Jair Bolsonaro, o candidato à presidência do Brasil que há meses desconcerta seus muitos críticos por se destacar nas pesquisas de intenção de voto com ideias abertamente autoritárias, anunciou no domingo seu vice na campanha eleitoral. Hamilton Mourão é um general de 64 anos dado a criticar o Poder Executivo e a elogiar aspectos da ditadura militar brasileira (1964-1988), o que já havia lhe rendido uma punição branda na caserna antes de sua aposentadoria. Mas no mundo ao contrário de Jair Bolsonaro, a patente alta e a vocação para chocar se encaixam perfeitamente na chapa que tem 17% de intenção de voto, quase o dobro dos 10% do próximo da lista, se desconsiderado Luiz Inácio Lula da Silva, virtualmente impedido de concorrer. O general reforça tudo o que aconteceu até agora na campanha de extrema-direita – os elogios à ditadura, os insultos de microfone na mão, o racismo, o classicismo, o machismo. A dobradinha reitera que essa é a candidatura dos militares, da força bruta, do ultraconservadorismo e da ordem estabelecida. E que não há nada a relativizar na que é, no final das contas, a segunda proposta que mais atrai seguidores no maior país da América Latina.

Mourão, que entrou no Exército em 1972 e esteve na ativa até fevereiro de 2018, já havia negado antes a fazer campanha com Bolsonaro. Que o candidato tenha insistido se deve mais à falta de opções – Bolsonaro já havia sido recusado por outras duas pessoas – do que das qualidades para o cargo ou o possível ganho eleitoral da fórmula. Mourão é o homem que, ao entrar na reserva há alguns meses, chamou de “herói” o coronel que comandou um centro de repressão política durante a ditadura militar e que foi declarado “torturador” pelo Tribunal de Justiça. Em outubro de 2015 protagonizou um escândalo ao afirmar em uma conferência que o Brasil precisava “de um despertar da luta patriótica”: dias depois, ainda sob o Governo Dilma Rousseff, foi anunciada a sua “exoneração do posto”. Em setembro desejou publicamente que a Justiça “retirasse” da vida pública o presidente Michel Temer e em dezembro chamou o Governo, enfraquecido por várias acusações de corrupção, de “bazar de negócios”. Em poucos dias foi transferido à Secretaria de Economia do Exército, onde não ocupou nenhum cargo concreto. Em fevereiro, entrou na reserva, mas mereceu uma cerimônia de gala e elogios do atual comandante do Exército.

Mas o Brasil em que esse histórico derrubaria qualquer carreira política parece já não mais existir. Nos últimos meses é cada vez mais comum que os militares opinem publicamente sobre a turbulenta deriva do país e que lembrem, para deleite de muitos, que eles estão ali e, ao contrário dos entumecidos políticos tradicionais, poderiam fazer algo. Em abril, horas antes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser preso por corrupção e quando ainda se temia a remota possibilidade de que fosse indultado, o mesmo comandante do Exército ameaçou no Twitter: “o Exército brasileiro compartilha o anseio de todos os cidadãos de bem de repudiar a impunidade (...) e se mantém atento a suas missões institucionais”.

Setores da sociedade brasileira, presa há anos em uma encruzilhada formada por uma recessão econômica, uma classe política paralisada por incontáveis julgamentos por corrupção e índices de violência que só aumentam, também se mostram cada vez mais favoráveis à presença dos militares na vida civil. Em janeiro o presidente, impotente diante da sangria diária do Rio de Janeiro, cedeu às Forças Armadas o controle da segurança de todo o Estado: foi a primeira vez que se tomou uma medida tão extrema desde a volta da democracia em 1988. Longe de condená-la, muitos a usaram como prova de que a política habitual não tem como agir em um local tão violento. Quando, no final de maio, os caminhoneiros entraram em greve e paralisaram o país que mais depende das estradas no mundo, as manifestações de protesto mostraram várias mensagens de “Intervenção Já” - um clamor para que os militares tomassem o poder político.

Não à toa existem mais de uma centena de ex-militares disputando algum cargo nessas eleições - querem ser deputado a governador e também chegar ao Planalto. Ninguém soube capitalizar esse sentimento como Bolsonaro, único candidato a presidente com passado militar (ainda que sua carreira tenha acabado em 1987, quando foi suspenso por tentar colocar bombas nos banheiros de sua academia). Quando se transformou no deputado mais votado das eleições de 2014 já utilizava a estética militar. Após seu sucesso, foi além e começou a flertar com a saudade da ditadura. Nos vídeos que publica diariamente nas redes sociais e que lhe deram seus primeiros seguidores via-se, discretamente pendurados nas paredes de seu gabinete, retratos dos generais que durante 22 anos perseguiram e torturaram seus dissidentes. Aumentou a aposta. Em 2016, com as pesquisas já a seu favor como possível presidente, disse que “o erro foi torturar e não matar”. No lugar de cair, se manteve. No final de julho já se atreveu a dizer abertamente que a ditadura foi “um período muito bom”.

Agora tem Mourão para dividir os holofotes na imprensa do escândalo provocado pelas declarações - é uma estratégia que escancara o extremismo, mas também garante uma exposição valiosa para uma dupla que terá pouquíssimo tempo no horário eleitoral gratuito. Nesta segunda, em seu primeiro compromisso oficial após se tornar o vice de Bolsonaro, o general da reserva repetiu, no Rio Grande do Sul, clichês preconceituosos e racistas sobre a história brasileira. “Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem, Edson Rosa [vereador negro presente na mesa], nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas”, declarou Mourão, promovido a expoente do populismo conservador eleitoral à brasileira.

El País: Com Haddad, passa-se do PT do grito ao da reflexão

Para um mundo em ebulição, são necessários novos líderes capazes de absorver as novas pulsões

Por Juan Arias, do El País

Quando Fernando Haddad era ministro da Educação me disseram numa visita a Brasília que era um bom ministro, mas não um “petista-raiz”, já que era mais um intelectual que um ativista. Agora que Lula parece tê-lo escolhido como seu sucessor, o PT poderia passar da política do grito à da reflexão. De uma esquerda tropical a uma esquerda europeia. Poderia tornar-se aquela que já foi a formação mais importante da velha esquerda no continente, um partido capaz de conviver com a verdade líquida da modernidade.

Haddad não poderia ser mais diferente de Lula, seja em seu caráter e peculiaridades quanto na sua biografia. Enquanto Lula se forjou no sindicalismo, que condicionaria fortemente o partido dele nascido, virando um líder carismático e popular sem outra formação senão a da vida, Haddad é um acadêmico, com vários diplomas, doutor em Filosofia, especialista em marxismo e com uma visão mais europeia que tropical da política.

Haddad não é um novo Lula mais jovem, como alguns do PT preferiam que fosse, para seguir a trajetória particular de seu líder que nunca foi posto em discussão desde sua fundação. Lula talvez tenha preferido, entretanto, que o selo que ele infundiu ao PT se acabe, e que agora se abra um novo ciclo em um partido em crise, porém ainda o mais estruturado de todos.

Haddad daria outra cara a um partido refundado, para escutar o que uma parte da sociedade exige da esquerda. Uma esquerda que seja capaz de dar expressão às exigências e necessidades de um mundo mais urbano que rural, e que impõe novos desafios trabalhistas criados para enfrentar as modernas tecnologias que estão revolucionando a organização do trabalho.

Para um mundo em ebulição, no qual entraram em crise todas as ideologias de esquerda e de direita, e no qual surge com força uma sociedade nova que rechaça as velhas tutelas, são necessários também novos líderes capazes de absorver e analisar essas novas pulsões. Capazes de apostar mais no hoje e no manhã do que num passado que só existe agora como nostalgia.

Não sabemos como acabará a crise do PT e de seu carismático líder Lula, um filme de incerteza que ainda pode oferecer todas as surpresas. O que é certo é que este primeiro passo de aceitar a possibilidade de um novo governo sem Lula, presidido por um político mais intelectual que eleitoreiro, significa uma revolução numa agremiação que, se voltar ao poder, não poderá mais usar os velhos modelos fisiológicos de governar.

Um partido que deverá abraçar o desafio de tentar ser de novo, embora desta vez de uma forma diferente, uma referência moderna e progressista de analisar e governar uma sociedade cada vez mais plural e mais alheia aos velhos dogmas, sejam religiosos ou políticos.