eleições estados unidos

Ligia Bahia: A saúde sai do limbo nos EUA

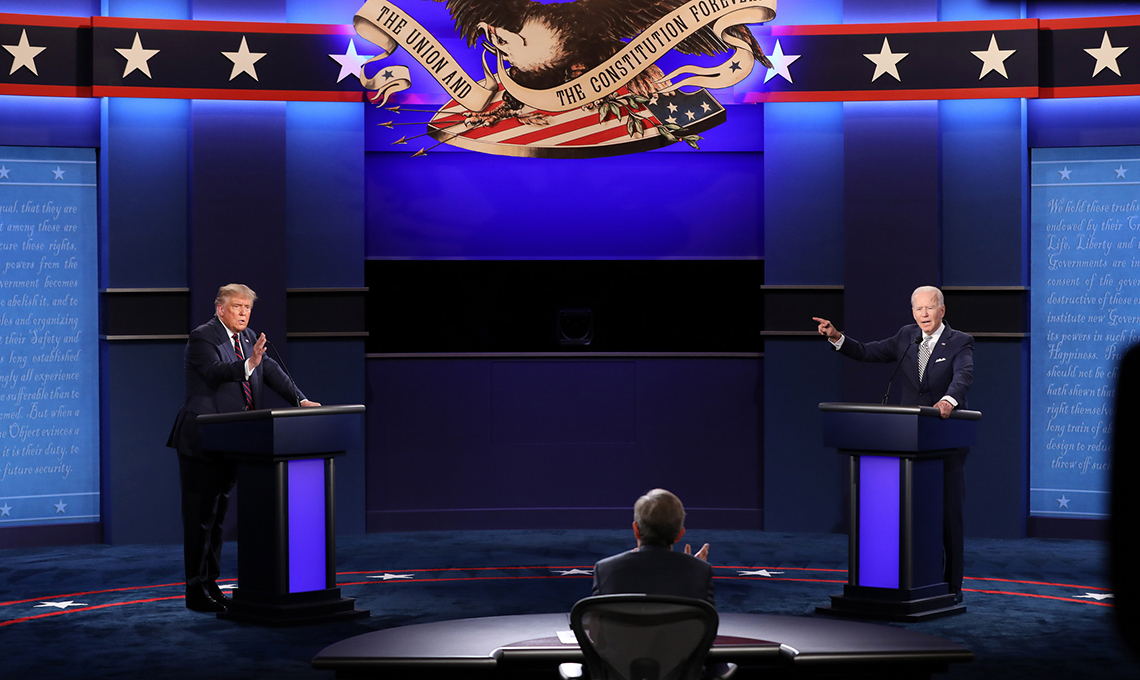

Trump insistiu nas declarações sobre a disposição de Biden para fechar a economia seguindo a ciência

As estratégias para enfrentar a Covid-19 ocuparam o centro das atenções nas eleições nos EUA. O apreço ou desprezo pela ciência, a incapacidade para coordenar o enfrentamento da pandemia ou a defesa da economia e os defeitos ou qualidades atribuídos ao Obamacare orientaram a definição dos votos.

Joe Biden declarou que apoiaria, em vez de difamar, pesquisadores e especialistas. Disse ainda que incentivaria o uso de máscaras sempre, garantiria avanços para a testagem por meio de investimentos em testes rápidos e se certificaria sobre padrões nacionais seguros para a abertura de escolas e empresas.

Donald Trump afirmou que considera ter nota A+ no gerenciamento da pandemia e apenas um D em divulgação, “porque são produzidas notícias falsas”. O atual presidente insistiu nas declarações sobre a disposição do adversário para fechar a economia seguindo recomendações científicas, disse que tinha testado positivo e retomou a campanha por ter recebido tratamento com anticorpos e outros medicamentos. Contudo o que está em jogo é mais do que a condução política contra a pandemia. O resultado das eleições decide o destino da Lei de Cuidados Acessíveis (ACA, na sigla em inglês) — o Obamacare —, aprovada em 2010 pelos democratas e que, segundo Trump, é “muito cara e não funciona.”

O sistema de saúde nos EUA, que se baseia em planos privados e programas governamentais, vai descer do muro. O plano apresentado por Biden propõe a expansão de coberturas por meio da organização de um seguro público e da redução na idade (de 65 para 60 anos) para ingresso. Enquanto o atual governo atua junto à Suprema Corte defendendo a inconstitucionalidade do Obamacare.

Embora uma decisão jurídica contrária ao aumento da proteção à saúde fosse improvável (houve sentenças que acataram a legislação em 2012 e 2015), a morte da progressista Ruth Bader Ginsburg e a indicação de Amy Coney Barrett, reforçando uma maioria de juízes conservadores (6 a 3), aumentariam as chances de anular a lei. Os republicanos apoiam e prometeram conservar garantias para pessoas com doenças preexistentes, contidas na ACA, mas não apresentaram normas para obrigar que as empresas vendam planos para quem tem mais probabilidade de risco. Outros temas, como direitos reprodutivos e a atenção à saúde para imigrantes, provocaram polêmicas laterais.

Trump cortou recursos para clínicas de planejamento familiar que realizam ou oferecem orientação sobre aborto, permitiu que as empresas empregadoras excluíssem o acesso a anticoncepcionais e programas para pacientes LGBTQ e expandiu a “Política da Cidade do México” (datada de 1984, gestão Reagan), que bloqueia assistência internacional a organizações envolvidas com a interrupção segura da gravidez.

O republicano quer reverter a decisão da Suprema Corte de 1973 (Roe versus Wade) sobre direito ao aborto. Biden tem posicionamentos opostos, prometeu reverter políticas discriminatórias de gênero. Assim como propôs mudar as regras de separação entre pais e filhos na fronteira e instituir um roteiro rumo à cidadania para imigrantes ilegais, incluindo a permissão de adesão a planos privados e a remoção do tempo de espera de cinco anos para o ingresso em programas governamentais de saúde dos legalizados.

Oportunidades de expor programas para a saúde foram bem aproveitadas por Biden. Trump não é um candidato convencional, atacou constantemente a burocracia e recentemente os médicos, a quem acusou de receber dinheiro para registrar indevidamente mortes por Covid-19. Seu admirador no Brasil tenta com afinco parecer igual, mas não consegue. O governo federal organizou uma burocracia militar dispendiosa e ineficiente na saúde e cultiva uma base de médicos militantes. Para Biden, Trump não soube proteger a América. A frase teria que ser adaptada para fazer sentido entre nós, onde a pandemia também segue ceifando vidas. Ficaria assim: Bolsonaro não soube proteger o Brasil, mas conseguiu arrumar a vida de um monte de gente ao bagunçar a saúde pública.

Míriam Leitão: Negros, latinos e jovens decidem

A eleição americana, que hoje tem seu dia D, está sendo marcada pelo acirramento do conflito racial. Foram mortes em série, desde George Floyd, e manifestações constantes. O que agravou a tensão foi a atitude do presidente Donald Trump de não manifestar solidariedade às vítimas e ainda se recusar a condenar grupos supremacistas brancos. O voto dos negros sempre foi majoritariamente contra os republicanos. Negros, latinos e jovens serão decisivos, indo ou não indo votar.

Os latinos também votam mais azul que vermelho, mas numa proporção menor que os negros. O banco de dados da Universidade de Cornell registra que, em 2016, 89% dos eleitores negros votaram na candidata democrata e 66% dos latinos. Juntos, negros e latinos são 34% do eleitorado. O grupo latino é tratado como unidade apenas para efeito estatístico, mas é muito heterogêneo. Há uma enorme diferença entre um brasileiro que foi para Nova York, um cubano de Miami ou o mexicano da Califórnia.

A tendência demográfica é de crescimento dos latinos. Para se ter ideia, 52% do acréscimo da população americana na última década foi de latinos. Eles são hoje 61 milhões, 10 milhões a mais do que em 2010, segundo o Census Bureau. E é o grupo étnico mais jovem, de idade mediana mais baixa. Os aptos a votar chegam a 32 milhões de eleitores, 18% do eleitorado. Nem todos votam, e nem todos os que podem votar estão interessados em fazê-lo. Uma pesquisa do Pew Research Center revela que apenas 54% da comunidade latina estava “extremamente motivada a votar”, enquanto no resto da população esse percentual chegou a 69%.

O que isso significará numa eleição em que o presidente é defensor dos valores mais radicais dos brancos não latinos, e que aprofundou a divisão racial, produzindo um movimento contrário de estímulo ao comparecimento às urnas?

Alguém pode concluir que, como sempre votaram mais nos democratas, isso não fará diferença. Mas nesta dramática eleição em que se joga o futuro do mundo, cada voto conta. Na Flórida, onde o eleitor latino tem mais inclinação republicana, houve um aumento de meio milhão de eleitores registrados em relação à última eleição, saíram de 2 milhões para 2,5 milhões. Porém há mais eleitores democratas entre os que se registraram. Há quase um milhão de eleitores latinos democratas na Flórida contra 640 mil republicanos. Flórida é um dos estados decisivos e é o terceiro em voto latino, depois da Califórnia e do Texas.

O eleitorado jovem deve bater este ano o recorde de comparecimento às urnas. O grupo etário não se dispõe muito para o ato de votar, mas as pesquisas feitas pelo Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (Circle) da Universidade de Tufts, mostravam, no dia 30, que em oito estados os eleitores jovens (18-29 anos) que anteciparam o voto já tinham superado o total de comparecimento desse grupo etário em 2016. Ao todo, sete milhões a mais do que os eleitores que compareceram às urnas na última eleição. Em 14 estados-chave eles podem decidir tanto a presidência quanto a disputa para o Senado. Um seminário em Harvard com vários especialistas chegou à mesma conclusão. Desta vez, os jovens estão indo às urnas.

Se não fossem todos os motivos para considerar que a derrota de Trump é o melhor desfecho para esta eleição, há ainda o fato de que a diversidade americana se amplia e o candidato republicano não consegue representar essa sociedade. Se os democratas vencerem, o posto de vice-presidente será ocupado pela primeira mulher, a primeira negra, a primeira pessoa descendente de mãe asiática e pai jamaicano a chegar nessa posição. E pela primeira vez haverá um second gentleman no país. Doug Emhoff será o primeiro judeu nesse quarteto, de presidente, vice-presidente e seus cônjuges. Emhoff deu uma pausa na sua carreira de advogado para se dedicar à campanha e é considerado uma das armas secretas por atrair também a comunidade judaica. O jornal “Washington Post” fez uma divertida matéria sobre ele, contando da amizade entre Kamala Harris e a ex-mulher dele, uma produtora de cinema de Los Angeles, Kerstin Emhoff. A matéria mostrava que ele tem feito perfeitamente o papel do “homem por trás de uma grande mulher”, invertendo a expressão sempre usada sobre as mulheres de homens públicos.

Míriam Leitão: Não é a economia, Donald Trump

O presidente Trump surfou ontem no número do PIB do terceiro trimestre. Já se esperava. A alta de 7,4%, ou 33% anualizados, na métrica confusa que eles usam, não recuperou a queda do ano. O segundo trimestre afundou 31,7%, ou 9% na comparação com o primeiro, que já havia caído 1,26%. Trump não tem programa econômico para o segundo mandato e passou a campanha distorcendo os dados do desempenho do seu governo. O balanço dos números mostra que ele pegou o país crescendo e manteve, mas disse que criou a prosperidade que herdou. Estimulou o curto prazo e aumentou os riscos de longo prazo. Prometeu reviver a indústria e não conseguiu, apesar do protecionismo.

A “Economist” publicou uma análise sobre o que chamou de “afirmações econômicas extraterrestres” de Trump. Segundo a revista, Casey Mulligan, que foi economista-chefe do Conselho Econômico de Trump, contou que o presidente exagera de propósito quando diz coisas como ter tido o melhor desempenho da história econômica do mundo. A estratégia é: ele mente, a imprensa vai corrigi-lo e, ao fazer isso, acaba disseminando a mentira que ele disse, segundo o economista que trabalhou com ele.

A verdade é que mesmo com a recuperação forte anunciada ontem para o terceiro trimestre o FMI prevê uma recessão de 4,2% para o país, um déficit primário de 18% e uma dívida que vai subir de 108% para 131% do PIB.

Ao fechar a economia com tantas tarifas e cotas, Trump foi o oposto de outro presidente republicano, Ronald Reagan, autor da virada liberal dos EUA. Essa foi uma das contradições de sua gestão. A outra é que ele prometeu reviver os anos dourados da indústria convencional. Impossível. O processo produtivo global já mudou muito nas últimas décadas.

A derrubada do desemprego na economia americana aconteceu no governo Obama, que herdou a crise financeira de setembro de 2008, nos últimos meses da administração Bush. Em uma longa recuperação que tomou os seus dois mandatos, a taxa desabou de 9,2%, em 2009, para 4,2%, em 2016. Trump entrou em 2017 e a reduziu para 3,8% em 2019. A melhor notícia do seu período foi a alta dos salários, com a demanda por mão de obra. Esse processo foi interrompido pela crise econômica da pandemia, e o desemprego deve fechar o ano em 9%. O “Financial Times” diz que há pelo menos 10,7 milhões de desempregados a mais no país.

De acordo com analistas do “New York Times”, Trump merece algum crédito no desempenho americano dos últimos quatro anos. Não pela redução de impostos que beneficiou apenas os mais ricos, mas por ter escolhido Jerome Powell presidente do Fed.

Seu forte corte de impostos aumentou o déficit primário, que subiu de 2,4% em 2016 para 4,1% em 2019. Trump também merece as críticas que recebe porque suas decisões durante a pandemia agravaram a crise. O desmonte da legislação de proteção climática e ambiental elevou os riscos futuros. Segundo o “NYT”, há um ano Joe Biden havia alertado que o país não estava preparado para uma pandemia, em parte porque Trump desfez as decisões do ex-presidente Obama.

A briga com a China foi feita para Trump manipular o sentimento do “inimigo externo”, o que sempre mobiliza o americano médio. Há uma grande simbiose entre as duas economias. Produtos chineses têm insumos americanos e vice-versa. A política de Trump fere a própria economia dos EUA.

Mas isso são os fatos, e Trump pode dizer: para que eles servem se eu posso criar os fatos alternativos? A dificuldade de analisar esse período de quatro anos do mandato Trump é que a separação entre o que aconteceu e a sua abundante produção de mentiras leva uma vida.

Os números, contudo, mostram que ele pegou a economia muito melhor do que o seu antecessor e encerra o mandato com ela muito mais endividada e deficitária. Isso já era verdade mesmo antes da pandemia.

Mas a mais importante conclusão sobre o governo Trump não tem que ver com percentuais de déficit, PIB ou mesmo desemprego, mas sim com o mal que ele fez ao estágio civilizatório do mundo. Ele saiu do Acordo de Paris, hostilizou os organismos multilaterais, estimulou o conflito interno, trouxe de volta fantasmas dos quais o mundo pensava já ter se livrado, como os grupos de defesa da supremacia racial, normalizou atitudes repulsivas. Trump exportou ao mundo seu extremismo e sua intolerância. Não é um indicador econômico que está em questão nesta eleição. É a humanidade.

Rubens Barbosa: As eleições presidenciais nos EUA e o Brasil

Bom senso recomenda menos ideologia e geopolítica e mais interesse nacional

Em 90 dias o mundo conhecerá o futuro presidente dos EUA. As pesquisas de opinião pública indicam hoje uma vitória de Joe Biden sobre Donald Trump, com margem de cerca de 10 pontos porcentuais. Esse número daria a vitória a Biden caso a eleição fosse majoritária. Cabe, porém, um elemento de cautela, visto que nos EUA a eleição para presidente é decidida em colégio eleitoral, composto por delegados de todos os Estados, eleitos a partir dos resultados nas votações locais. Refletindo a profunda divisão da sociedade americana, a eleição deverá ser decidida nos Estados que oscilam entre conservadores e democratas, (Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Flórida, Idaho) e Trump ameaça contestá-la.

A mudança do cenário eleitoral nos últimos três meses deveu-se à percepção negativa sobre a forma como Donald Trump vem conduzindo as medidas contra a pandemia, a queda no crescimento econômico, o aumento do desemprego e sua reação aos movimentos raciais que se espalharam por todo o país. Passou a haver, assim, uma chance de Joe Biden vencer as eleições de novembro, com mudanças significativas nas políticas econômica, ambiental e externa.

O Partido Democrata, no governo, tentará uma política econômica que recupere o dinamismo da economia e reduza o desemprego. Deverá prevalecer viés nacionalista, que incluirá forte componente ambiental (Green New Deal), modificações no sistema de saúde e busca de liderança no combate à pandemia. Os EUA voltarão a dar prioridade aos organismos multilaterais, com o retorno à Organização Mundial de Saúde, o fortalecimento da OMC e a adesão ao Acordo de Paris. As crescentes tensões geopolíticas entre EUA e China, no governo democrata, deverão continuar e mesmo ampliar-se. Nesse contexto, deverão aumentar a pressão sobre governos autoritários e a defesa da democracia, agravando as tensões nas áreas comercial, tecnológica e militar, pois Beijing é tratada hoje como adversário pelo establishment norte-americano.

Como ficariam as relações Brasil-EUA com um presidente democrata?

Numa de suas lives semanais, o presidente Jair Bolsonaro, ao comentar o cenário da eleição presidencial americana, confirmou que torce por Trump, mas vai tentar aproximação caso Biden seja o vencedor. “Se não quiserem, paciência”, simplificou. Bolsonaro ouviu e está seguindo o conselho de John Bolton, ex-secretário de Segurança Nacional de Trump, de buscar fazer pontes com o candidato democrata.

Costumo fazer distinção entre a relação pessoal Bolsonaro-Trump e a relação institucional entre as burocracias brasileira e norte-americana.

Caso Biden seja eleito, vai terminar a relação pessoal estabelecida com Trump por influência ideológica. Manifestação de Eduardo Bolsonaro a favor de Trump recebeu imediata resposta de deputado democrata, presidente da Comissão de Relações Exteriores: “A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição dos EUA”.

Em termos institucionais, o relacionamento bilateral continuará a ter baixa prioridade e o novo presidente poderá até fazer alguns gestos para afastar o Brasil da China. As críticas continuarão, como vimos recentemente, quando, por conta da política ambiental e de direitos humanos em relação aos índios, Comitê de Orçamento da Câmara, relatório do Departamento de Estado e carta de deputada democrata criticaram o governo brasileiro e pediram que não seja negociado nenhum acordo comercial com o Brasil, haja sanções contra Brasília e seja vetada ajuda na área de defesa ao Brasil como aliado da Otan. O alinhamento com os EUA, nem sempre concretizado nas relações bilaterais, tornou-se automático nas votações de resoluções sobre costumes, mulheres, direitos humanos, saúde e sobre o Oriente Médio nos organismos multilaterais (ONU, OMS, OMC). Em muitos casos o Brasil fica isolado com EUA e Israel e nas questões de costumes fica acompanhado de países conservadores, como Arábia Saudita, Líbia, Congo e Egito. Com a mudança na política de Biden nos organismos multilaterais, o Brasil tenderá a ficar ainda mais isolado, sem a companhia dos EUA.

A geopolítica será o dilema mais sério para o governo brasileiro caso Biden vença a eleição. A crescente presença da China na América do Sul está na raiz da decisão de Washington de apresentar candidato a presidência do BID contra um representante brasileiro, e pode ser indício de um renovado interesse político dos EUA para conter Beijing com pressão financeira sobre os países da região. Seria a volta da Doutrina Monroe. O apoio brasileiro à proposta dos EUA para discutir se países que não são economia de mercado podem ser membros da OMC – o que, na prática, excluiria a China – e uma eventual decisão contra a empresa chinesa na licitação do 5G indicariam que o Brasil teria escolhido seu lado no confronto. Será que os EUA levarão o governo brasileiro a se chocar com a China? Não convém ao Brasil ajudar a trazer a disputa geopolítica para a região, nem tomar partido por um dos lados numa longa disputa que está apenas começando. Permanecer equidistante é o que defende o vice-presidente Hamilton Mourão.

Menos ideologia e geopolítica e mais interesse nacional é o que o bom senso recomenda nesse momento de incerteza nos rumos da relação Brasil-EUA.

*Presidente do IRICE

Demétrio Magnoli: O partido rasgado

O plano A é disputar com Sanders, que se descreve como um ‘socialista democrático’ e parece inelegível no panorama político americano

Na noite de 4 de fevereiro, Nancy Pelosi, a democrata que preside a Câmara dos EUA, rasgou as páginas do discurso provocativo de Donald Trump sobre o Estado da União. Simultaneamente, emergiam os resultados da apuração atrasada das primárias democratas de Iowa, evidenciando tanto o duplo triunfo de Pete Buttigieg e Bernie Sanders quanto a humilhante derrota de Joe Biden. O gesto extremo de Pelosi revelou a vontade do Partido Democrata de encerrar a “era Trump”. Iowa, por outro lado, revelou que o Partido Democrata está rasgado, para sorte de Trump.

Os assessores de Trump não fazem segredo da tática que empregam nas primárias do partido rival: concentram o fogo em Biden, o principal candidato moderado, e disseminam o rumor de que a direção democrata trapaceia contra Sanders, o nome mais forte da esquerda. A tese da trapaça cala fundo na ala esquerda democrata, pois é elemento crucial do discurso do próprio Sanders desde a contenda interna de quatro anos atrás com Hillary Clinton.

Sanders compartilha com Trump inclinações políticas isolacionistas e ideias econômicas protecionistas. Mas a preferência do presidente não se deve à comunhão ideológica pontual. O Plano A é disputar a Casa Branca com Sanders, que se descreve como um “socialista democrático” e parece inelegível no panorama político americano. O Plano B é ajudar o esquerdista a caminhar até a convenção democrata, provocando uma cisão tão amarga quanto a de 2016, quando o núcleo de eleitores de Sanders preferiu a abstenção ao voto em Hillary.

A crise dos trabalhistas britânicos, que sofreram sua pior derrota eleitoral desde 1935, ilumina a encruzilhada dos democratas americanos. Há cinco anos, o Partido Trabalhista foi tomado de assalto pelo Momentum, uma organização esquerdista inspirada no exemplo dos partidos Syriza (Grécia) e Podemos (Espanha). O desastre eleitoral é o resultado previsível do giro à esquerda dos trabalhistas.

O ativismo militante do Momentum propiciou a eleição de Jeremy Corbyn como líder trabalhista e o isolamento das lideranças partidárias tradicionais. Sob o seu influxo, o Partido Trabalhista lançou um manifesto eleitoral estatizante e ausentou-se do debate nacional sobre o Brexit. Os conservadores de Boris Johnson, alinhados sobre a política de ruptura completa com a União Europeia, bateram impiedosamente o adversário inviável, subtraindo aos trabalhistas suas antigas fortalezas eleitorais do centro e do norte da Inglaterra.

Sanders não é, exatamente, um Corbyn. O “socialista” americano nunca flertou com o antissemitismo, retirou seus antigos elogios à Cuba castrista e, mesmo hesitante, classificou o regime venezuelano de Maduro como “muito abusivo”. Mas, como Corbyn, ele lidera uma facção esquerdista própria, engajada em combate permanente com o establishment do Partido Democrata.

O paralelo esclarece um fenômeno relevante: a emergência de movimentos esquerdistas capazes de cindir partidos tradicionais de centro-esquerda. O Momentum constituiu-se como expressão da juventude urbana radicalizada, dos campus universitários e de uma expressiva parcela do funcionalismo público. A corrente de Sanders tem raízes sociais semelhantes. Não por acaso, o Sanders da última década abraçou as causas do multiculturalismo e das minorias, enterrando no passado sua aliança prioritária com os sindicatos e seus votos parlamentares anti-imigração.

Corbyn e Sanders são os “Grandes Eleitores” da direita nacionalista. Sem o primeiro, a história do Brexit talvez tivesse outra conclusão. Sem o segundo, a jornada de Trump rumo à reeleição enfrentaria obstáculos incomparavelmente maiores.

Contudo, o britânico e o americano refletem a separação cada vez mais pronunciada entre os eleitores de esquerda das cidades cosmopolitas e a “nação profunda” que teme os deslocamentos sociais engendrados pela globalização. A responsabilidade pelos triunfos da direita nacionalista não é deles, mas dos partidos tradicionais incapazes de se reinventar. Pelosi rasgou o discurso odiento, mas não sabe escrever um texto alternativo.