el país

El País: 'Não vejo hoje no país ameaça a nossa democracia', diz Hamilton Mourão

Em conversa com veículos internacionais, vice-presidente reitera que a democracia no Brasil está assegurada e que atos contra o STF e Congresso são pequenos e “muito mais retórica”

Carla Jimenéz, do El País

O Governo do presidente Jair Bolsonaro segue a Constituição e não oferece risco à democracia, apesar de todos os sinais emitidos de uma ruptura por Bolsonaro e seus pares. “Estamos em pleno funcionamento da democracia, todas as instituições funcionam de forma independente”, diz o vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva que hoje está à frente do Conselho da Amazônia, um colegiado que reúne ministérios para discutir ações de proteção à floresta. Em uma conversa de 25 minutos por videoconferência com o EL PAÍS e outros três veículos internacionais nesta quarta, em que só puderam ser feitas duas perguntas por jornalista (enviadas antecipadamente, sem possibilidade de réplica), Mourão refutou qualquer ameaça de golpe ou autogolpe, e minimizou os ataques à democracia brasileira promovidos de dentro do Governo. Desde a intenção do presidente de armar a população —“não é da cultura do brasileiro ter armas”— até os atos de apoiadores do presidente, que fazem ataques ao Supremo Tribunal Federal e pedem intervenção militar. “São muito mais retórica do que ações contra as instituições”, afirma Mourão.

Para o vice-presidente, os protestos têm uma repercussão muito pequena nas ruas, “muito pouca gente comparece”. O problema é que o presidente Bolsonaro saúda publicamente esses poucos que se aglomeram em frente ao Palácio da Alvorada praticamente todos os finais de semana. No dia 31 de maio chegou a sobrevoar de helicóptero, ao lado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, uma dessas manifestações em que pessoas sustentavam faixas contra o Supremo. Mas o vice repete: “Não vejo hoje no país ameaça a nossa democracia.” O formato engessado da conversa com o vice-presidente não permitiu contrastar as ponderações do vice, que não se vê como um representante das Forças Armadas —“sou um político atualmente”, afirmou. O fato é que as sucessivas investidas de Brasília à ordem democrática fez jornais como o Financial Times e o New York Times questionarem, nos últimos dias, o destino desses flertes autoritários no Brasil.

Mas, para Mourão, ruptura democrática houve de fato na Venezuela, onde ele viveu como adido militar da embaixada brasileira em Caracas, entre 2002 e 2004. “Ali eu realmente vi a democracia ser destruída e vi o que são ataques à imprensa”, disse ele, lembrando jornalistas sendo atacados na rua e ameaçados de morte por agentes do Governo, além de veículos sufocados por falta de recursos mínimos para funcionar. “Isso não ocorre no Brasil”. De fato, não, ao menos por enquanto. Mas o presidente Bolsonaro repete arroubos autoritários, como no final do ano passado, quando tentou excluir o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, de licitações de assinatura do Governo por não concordar com a cobertura crítica do jornal ao seu Governo. Depois, recuou, muito embora incentivasse empresas a parar de anunciar no veículo. O presidente também ataca publicamente jornalistas, seja mandando calar a boca na frente de seus apoiadores, seja nas redes, especialmente mulheres, incitando ataques, amplificados por seus filhos, a jornalistas como Patricia Campos Mello.

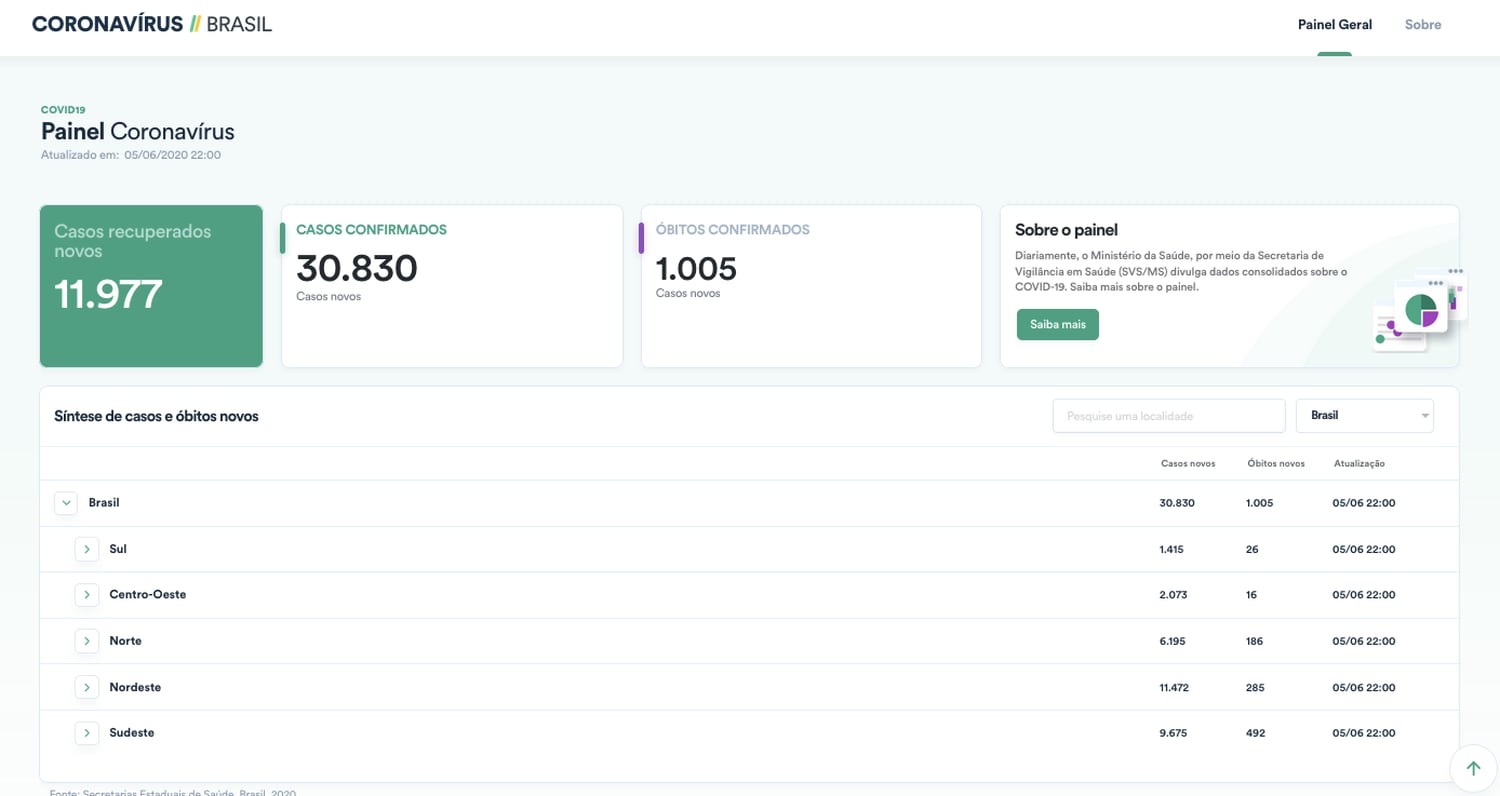

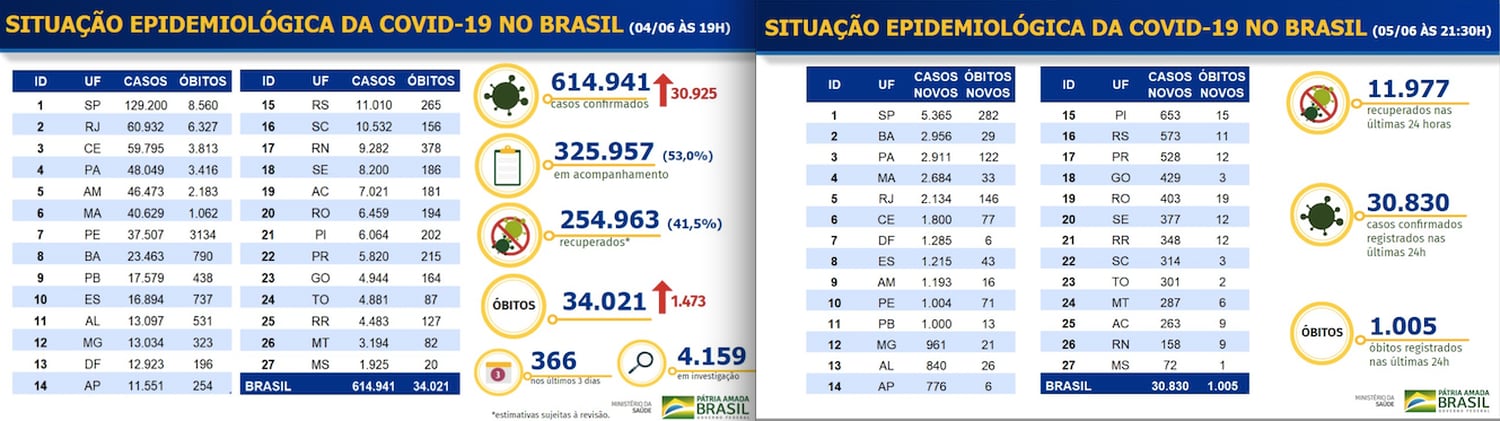

Mourão integra um Governo que promove um clima belicoso em diversas instâncias, inclusive com os demais poderes, fomentando a interferência constante do Supremo Tribunal Federal, especialmente durante a pandemia de coronavírus, que já matou quase 40.000 pessoas no país. Uma das mais recentes decisões da Corte diz respeito à mudança na metodologia empregada para divulgar os dados do Ministério da Saúde. No dia 5 de junho, sem prévio aviso, o Ministério alterou a forma de apresentar os casos e óbitos por covid-19 no Brasil. Com a mudança, os dados acumulados de casos e óbitos deixaram de ser divulgados. No domingo, 7, o Governo chegou a retificar os números de mortos inicialmente publicizados reduzindo-os pela metade, o que acendeu o alerta de que os dados passariam a ser manipulados. Uma liminar do Supremo obrigou o Governo a voltar atrás e divulgar os dados da mesma forma que eram apresentados desde os primeiros registros da covid-19 no Brasil no final de fevereiro. O ministro interino, o general Eduardo Pazuello, passou horas da terça, dia 9, dando explicações a deputados na Câmara sobre as mudanças que haviam sido feitas para garantir que números não estavam sendo omitidos, prática comum durante a ditadura militar.

Questionado sobre a imagem das Forças Armadas diante da presença cada vez maior de militares no ministério —já são mais de 20— em meio à pior pandemia da história, o vice optou pelo distanciamento. “A gestão do Ministério da Saúde, apesar de estar nas mãos de um oficial general da ativa, não está nas mãos das Forças Armadas”, disse ele. “Todo sistema de saúde tem sua gestão própria, o papel do Governo federal é estabelecer as políticas, facilitar as questões logísticas e distribuição de recursos necessários, para que Estados e municípios operem seus sistemas de saúde”. O Governo já é alvo de ações na Justiça, e inclusive no Tribunal Penal Internacional, que questionam a condução das políticas de combate à pandemia. No limite, podem alcançar ministros militares do Governo.

A intenção de se descolar, no entanto, é limitada aos olhos de observadores experientes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), filho e neto de militares. Em entrevista a este jornal, Cardoso disse que “quem vai ser responsabilizado pelos erros do Governo, queiram ou não, serão os militares”. No dia seguinte à publicação da entrevista, Mourão usou o Twitter para responder ao ex-presidente. “Quanto à afirmação: ‘os responsáveis pelos erros do Governo, queiram ou não, serão os militares”; convido o ex-presidente FHC a refletir sobre a História do Brasil e verificar se não são eles que, mais uma vez, servindo ao Estado, mantêm a estabilidade institucional do país.’

“Cometemos erros no controle de queimadas”

Apesar da negativa a FHC, Mourão reconheceu ao menos um erro do Governo na entrevista desta quarta, no que diz respeito à Amazônia. “O presidente teve consciência de que cometemos erros em relação ao combate ao desmatamento e às queimadas”, diz ele, que comanda o Conselho da Amazônia. O desmatamento cresceu quase 35% entre agosto de 2018 e julho de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e a intenção de Mourão é que os resultados apareçam neste segundo semestre.

Uma ação do Exército na região, que ficará por dois meses na floresta, pretende coibir o desmatamento que, segundo o vice, deve ser reduzido ao mínimo, como afirmou em reunião ministerial desta terça. Mas não respondeu quanto seria esse mínimo. Apesar da imagem negativa do Governo nessa questão, Mourão assegura que o Brasil não é o vilão da história. “Não somos em hipótese alguma o vilão ambiental do mundo”, diz ele, lembrando que o país não queima petróleo e carvão para produzir energia, como outros países. “Em termos ambientais temos uma das legislações mais avançadas”, disse ele na entrevista desta quarta. No entanto, não foram poucas as tentativas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de perdoar multas ambientais de produtores rurais que desmataram áreas verdes ilegalmente.

O futuro da fiscalização da Amazônia, agora sob as ordens de Mourão, é uma incógnita. Ele garante que serão criadas condições para fortalecer os órgãos de fiscalização com a criação de 20 bases de apoio na região. “Buscamos solução para reconstruir o Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente] e o ICMBio e outras agências que se ressentem de fiscalização”, preconiza. A ação de dois meses do Exército consumiu 60 milhões de reais na Amazônia, pouco menos que o orçamento anual do Ibama (75 milhões de reais). Fiscalizar é caro, observa Mourão, por exigir recursos como helicóptero, aeronaves e viaturas especiais para transitar na região. A ideia é convencer a Alemanha e a Noruega, patrocinadores do Fundo Amazônia, a reativar recursos que foram suspensos desde que as queimadas viraram notícias no mundo inteiro. “Estamos colocando métricas para que possam ser medidos resultados”, explica Mourão. Otimista, acredita que em dois a três meses os recursos dos fundos estarão liberados e poderão financiar ações de fiscalização de Ibama e ICMBio. “O Brasil é muito maior que os problemas sazonais que estamos vivendo”, disse ele quando questionado sobre a imagem abalada do país no exterior.

Seu otimismo se estende a uma visão de resiliência do Governo que integra, acossado por mais de 30 pedidos de impeachment e processos que pedem a cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo com um índice de rejeição de 43%, segundo o último levantamento do Datafolha, contra 30% nos primeiros meses no poder, ele aposta que o Governo tem plenas condições de ir até 2022, e quem sabe, “se o presidente se candidatar, sermos reeleitos”.

Jamil Chade: Não esperem pelos tanques

Hoje, a morte da democracia ocorre de maneira lenta, constante e planificada. Ela morre em cada ato de ameaça contra os demais poderes e o amplo uso das redes sociais para intimidar juízes, deputados ou qualquer voz dissonante

Os primeiros sinais de uma onda de movimentos pró-democracia começam a ganhar corpo no Brasil. A sociedade se organiza, justamente um dos maiores temores daqueles no poder. Mas diferentemente do que foram as cenas no século 20, um golpe de estado dificilmente ocorrerá numa fria madrugada a partir de um quartel onde tenentes irão se rebelar para proteger os cidadãos de bem contra a suposta ameaça comunista.

Hoje, a morte da democracia ocorre de maneira lenta, constante e planificada. Ela ocorre todas as vezes em que um conselho é esvaziado, quando mecanismos de controle e prevenção da tortura são desmontados, quando orçamentos para proteger o meio ambiente são cortados e quando, a cada fala, o Executivo deixa claro que a imprensa é a inimiga. Ela morre em cada ato de ameaça contra os demais poderes e o amplo uso das redes sociais para intimidar juízes, deputados ou qualquer voz dissonante.

Steven Levitsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem (Zahar) e professor da Universidade de Harvard, já demonstrou isso em outras partes do mundo.“O recuo democrático hoje começa nas urnas”, diz o especialista. “O caminho eleitoral para o colapso é perigosamente enganoso. Com um clássico golpe de Estado, como no Chile de Pinochet, a morte de uma democracia é imediata e evidente para todos. O palácio presidencial arde. O presidente é morto, preso ou enviado para o exílio. A constituição é suspensa ou desmantelada”, escreve.“No caminho eleitoral, nenhuma dessas coisas acontece. Não há tanques nas ruas. As constituições e outras instituições nominalmente democráticas continuam em vigor. As pessoas ainda votam. Os autocratas eleitos mantêm uma fachada da democracia enquanto evisceram sua substância”, aponta.

“Muitos esforços governamentais para subverter a democracia são “legais”, no sentido de que são aprovados pelo legislativo ou aceitos pelos tribunais. Eles podem até ser retratados como esforços para melhorar a democracia ― tornando o judiciário mais eficiente, combatendo a corrupção ou limpando o processo eleitoral”, completa.

Não há como esconder a realidade: as brechas estavam dadas. Se a democracia é a promessa de que cidadãos tenham o controle do futuro em suas mãos, a crescente desigualdade, desemprego e falta de perspectivas permitiu que vendedores de ilusões e charlatães usassem as urnas para convencer os eleitores que a democracia era apenas um esquema perverso de controle da elite. Uma vez no poder, a resposta que oferecem, porém, não é o restabelecimento da democracia.

No Brasil, os golpes diários foram traduzidos numa redução do espaço cívico, na dificuldade cada vez maior em se ter acesso à informação, no corte de orçamentos para serviços públicos, na transformação da imagem de defensores de direitos humanos em “inimigos da nação”, na deliberada tentativa do governo em desmontar órgãos de fiscalização ou nas repetidas ofensivas para promover uma ingerência na independência das forças de ordem.

Na ONU, no Parlamento Europeu, na OCDE e em tantas outras instituições internacionais, tais ações do governo vem sendo alvo de alertas, de denúncias e de queixas. O mundo, sim, está acompanhando de perto o que ocorre no Brasil.

Também é acompanhado de perto por especialistas sobre o controle civil sobre as forças armadas como, no Brasil, o inverso vem ocorrendo. Hoje, a Esplanada dos Ministérios está em parte militarizada. Dos 22 ministros, nove são militares. Quase três mil homens ainda foram cedidos pelas diferentes forças para ocupar cargos nas administrações públicas com cargos de confiança, um recorde. Em recente levantamento, o jornal Folha de S. Paulo mostrou como o Planalto transformou o Exército na maior empreiteira do país, com uma carteira com 1 bilhão de reais de projetos em execução.

É certo que a inaptidão de quem hoje está no poder hoje no Brasil pode acabar causando um atrapalhado e acidental golpe tradicional, com consequências dramáticas.

Mas a resistência não pode esperar isso ocorrer para reagir. Levistky, mais uma vez, nos mostra o caminho: “A história não se repete. Mas rima. A promessa da história é que podemos encontrar as rimas antes que seja tarde demais”.

Esperar pelo “Medico della Peste” é inútil, já que sua presença se limita a constatar que não há como salvar o paciente.

Não esperem pelos tanques. Eles talvez nunca virão. Mas, no topo do morro e antes do sol nascer por completo, já se pode ver os contornos dos coveiros com suas mãos inchadas cavando os fossos da liberdade.

Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.

El País: Moraes manda Governo Bolsonaro retomar divulgação total de dados da covid-19

Ministro do Supremo concedeu liminar a pedido de partidos de oposição. Antes, pasta havia fornecido boletim incompleto. Mortes vão a 37.312, segundo consórcio de veículos de imprensa

O Governo Bolsonaro sofreu mais um revés nas mãos do Supremo Tribunal Federal. No fim da noite de segunda-feira, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar aos partidos oposicionistas Rede e PCdoB que obriga o Ministério da Saúde a restabelecer o formato de divulgação integral dos dados da pandemia do novo coronavírus. A pasta, dominada por militares e sem ministro titular desde a saída de Nelson Teich, decidiu, na sexta, aplicar uma mudança drástica no boletim diário sobre a pandemia, incluindo a ocultação de dados totais sobre a covid-19 no Brasil. A alteração foi alvo de uma bateria de críticas, do Congresso Nacional à Organização Mundial da Saúde (OMS), e havia pressionado o ministério a recuar em alguns pontos e anunciar uma nova plataforma, ainda não tornada pública, mesmo antes de a decisão de Moraes colocar Supremo e Planalto mais uma vez em rota de colisão.

Nesta segunda-feira, os representantes da Saúde fizeram uma apresentação à imprensa que acabaram por aprofundar a confusão em torno do tema. A pasta exibiu dados incompletos: no balanço diário consolidado da doença, ficaram de fora os números de ao menos quatro Estados. Também foi deixado de fora a informação de quantos óbitos suspeitos de terem sido causados no país pelo novo vírus seguem em investigação. Depois de atrasar para quase 22h o balanço durante toda a semana passada, agora a pasta diz que fará a divulgação diariamente por volta das 18h.

No boletim desta segunda-feira, os números oficiais foram: 15.654 casos novos da doença e 679 óbitos em 24 horas, totalizando 37.134 óbitos por covid-19 e 707.412 infecções no país. Em vez do gráfico com toda a informação resumida, como vinha fazendo sempre junto à atualização de um site, o ministério apresentou os índices em dois locais distintos. Questionado, a própria pasta admitiu que os números oficiais para o dia 8 de junho poderiam ser maiores, já que o balanço não incluía os dados atualizados dos Estados de Alagoas, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Segundo a pasta, as Secretarias de Saúde não haviam enviado as informações até o fechamento do boletim desta segunda-feira. “No caso dos Estados que não enviarem os dados a tempo, manteremos os números do dia anterior”, explicou o coronel Élcio Franco, secretário-executivo da pasta, que segue sem ministro titular em plena crise.

- Quantos de seus vizinhos em São Paulo contraíram o coronavírus? Mapa interativo da USP revela

- A intensidade da pandemia que o Brasil (quase) não contabiliza

- Evolução dos casos de coronavírus no Brasil

As seguidas controvérsias e atrasos na divulgação dos dados levaram à formação de um consórcio de veículos de imprensa —G1, Globo, Extra, Estadão, Folha de S. Paulo e UOL— para monitorar de maneira independente os dados junto às Secretarias de Saúde dos Estados. Neste levantamento, que estreou nesta segunda, 37.312 mortes por covid-19 e 710.887 casos confirmados. A compilação mostra que foram notificados 849 óbitos nos 27 Estados e 19.631 casos nas últimas 24 horas.

Total de mortos

Na última sexta-feira, o ministério havia excluído o número total de casos confirmados e de óbitos por covid-19 registrados no país, o que agora foi revertido pela liminar de Moraes. Depois que a imprensa e outras instituição acusaram o Governo de falta de transparência, a pasta liderada interinamente por Eduardo Pazuello já havia voltado atrás e afirmado que tais dados consolidados estão disponíveis no painel covid-19 do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), alimentado pelas secretarias estaduais e no Datasus, a hermética plataforma de dados do SUS. Em nenhum dos dois está disponível, no entanto, o número de óbitos ainda em investigação, um dado que antes era divulgado diariamente e sinalizava o gargalo na análise de testes pelo país. Questionado pelo EL PAÍS sobre esse dado, o ministério não respondeu.

A pasta informou que vai adotar —ainda sem especificar quando— um novo modelo de divulgação, com base na data de ocorrência dos casos (quando o paciente informa os primeiros sintomas da doença) e dos óbitos, e não mais pela data de notificação deles no sistema, como vinha acontecendo desde o início da pandemia e como fazem praticamente todos os países do mundo. Como o Brasil ainda não conseguiu implementar estratégias de testagem em massa, o temor é que novo modelo apenas transforme o atraso nos resultados em uma forma de diluir a gravidade da pandemia no país.

“Temos de garantir transparência ativa, em detalhes, dos dados do Brasil. Isso nunca aconteceu desde 1975”, criticou Wanderson de Oliveira, o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, em conversa com o biólogo Átila Iamarino. Oliveira contou que o sistema de vigilância epidemiológica brasileiro foi criado justamente um ano após a ditadura tentar esconder um surto de meningite em 1974. “O que mata o fungo é a luz do sol”, disse.

O cientista Vítor Sudbrack, físico que faz parte da equipe do Observatório Covid-19 BR, que analisa os dados da pandemia no Brasil, explica que a nova metodologia aplicada pelo ministério pode, sim, permitir ter um panorama mais real de como a doença de comporta no país, desde que seja feita de forma correta e sem ocultação de dados. “Na maioria dos casos, os primeiros sintomas acontecem 30 dias antes da notificação. Por isso, é bom que o Governo se atenha às datas de ocorrência e de óbito, porque aí temos um retrato do real impacto da doença, sem o atraso da notificação, que é arbitrária”, diz.

Pela análise feita no observatório, em alguns Estados, 61% dos óbitos levam mais de 10 dias para entrar no sistema do Ministério da Saúde, de acordo com Sudbrack. Ele explica ainda que o modelo prevê a correção sobre os dias anteriores, assim, uma morte ocorrida, por exemplo, no dia 5 de junho, mas cuja investigação só se conclua depois da divulgação do boletim epidemiológico de 8 junho, ainda deve entrar na soma total de vítimas fatais no país. “Resta ver se é isso que o Governo vai fazer de fato”, diz Sudbrack, cético quanto aos “truques” que o Executivo de Jair Bolsonaro tem usado para divulgar os números da pandemia.

Sudbrack conta que, no sistema Sivep-Gripe, do SUS, uma das base de dados usada pelo Observatório Covid-19 BR, também há discrepância entre os números nacionais e os das secretarias de Saúde estaduais. “Vimos que a base nacional tem menos casos que as estaduais. Em relação aos números do Estado de São Paulo, por exemplo, há 50% de casos a menos na base nacional. Já perguntamos ao Ministério da Saúde a que se deve a essa mudança, se foi aplicado algum filtro específico nos números, mas não tivemos resposta. Assim, tudo o que podemos fazer é especular", diz. Questionado sobre o tema, o Ministério da Saúde afirma que os erros nos boletins se devem à “duplicação” de dados e que “vem aprimorando os meios para a divulgação da situação nacional de enfrentamento à pandemia".

“O Brasil precisa entender onde o vírus está, como controlar os riscos. A OMS espera que a comunicação seja consistente e transparente e entende que o Governo brasileiro continuará relatando diariamente dados sobre a incidência e mortes de forma separada”, cobrou o chefe do programa de emergências da organização, Mike Ryan, nesta segunda-feira.

Enquanto isso, a pressão interna sobre a pasta também era crescente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou, após uma reunião com líderes políticos, que a comissão mista que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus vai trabalhar a partir de agora com os números fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde e não pelo ministério. “É papel do Parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos”, disse ele. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, havia informado, via Twitter, que cobraria o ministro interino Pazuello sobre a divulgação de dados em reunião virtual nesta terça-feira. Antes da decisão de Moraes, Antonio Dias Toffoli, presidente da STF, já havia se unido ao coro das críticas: “Vimos hoje a realização de uma parceria colaborativa entre diversos veículos de comunicação para dar transparência aos dados da pandemia no país. A transparência é mandamento constitucional. São bem-vindas todas as medidas que visem reforçá-la”, disse ele, num evento no qual criticou as atitudes “dúbias” de Jair Bolsonaro em relação à democracia.

Atos pela democracia elevam tom contra o racismo no Brasil

Protestos contra o Governo Bolsonaro se espalham por dezenas de cidades e ignoram orientação de evitar aglomeração social. “Tenho mais medo do racismo que da pandemia”

Carla Jimenéz, Priscilla Arroyo e Isadora Rupp, do El País

Milhares de pessoas protestaram neste domingo em todo o mundo contra o racismo. No Brasil, não foi diferente. Em plena pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 36.000 pessoas e infectou mais de 690.000 no país, manifestantes saíram às ruas, ignorando a recomendação de que se evite aglomerações, para cobrar o fim da violência racista, levantar bandeiras antifascistas e defender a democracia brasileira, num contraponto aos protestos que ocorrem há semanas ―com a adesão e apoio do presidente Jair Bolsonaro― pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. “Tenho mais medo do racismo do que da pandemia. Obviamente o coronavírus mata, mas o racismo é muito cruel”, explicou Julia, uma jovem negra da zona sul de São Paulo, uma das dez cidades brasileiras onde houve protestos massivos. “O que adianta ficar em casa se a maior parte da população negra não esta podendo ficar em quarentena?”, justificou a designer Tânia Aquino, 26 anos, que também estava no Largo da Batata. Quem não foi às ruas, foi às janelas: houve panelaços em várias capitais. Também ocorreram alguns atos favoráveis a Bolsonaro, embora em proporção menor, nas cidades de São Paulo, Rio e Brasília.

O ato no Largo da Batata, na zona oeste da capital paulista, começou tímido e foi ganhando força durante pouco mais de duas horas. O local ficou cheio por volta das 15h, tomando inclusive um trecho da avenida Faria Lima. A Polícia Militar estima em 3.000 pessoas o total de participantes, o que parece um pouco abaixo do que a reportagem testemunhou. Os organizadores falam em ao menos 10.000 pessoas. Centenas de policiais se dividiram ao redor da praça. As pessoas chegavam um pouco tensas não só pelo receio de encontrar violência policial, mas também pelas precauções para evitar o contágio do novo coronavírus. Munidos de máscaras de proteção e álcool gel ―muitos com escudos faciais―, o público se mostrou diverso. Havia jovens, famílias inteiras e até idosos, que justificaram a ida apesar de pertencerem a um grupo de risco da covid-19 pois acharam importante ter a voz ouvida. Apesar dos pedidos dos organizadores para que as pessoas mantivessem distância umas das outras, não houve muito respeito pelo distanciamento social proposto, de um a dois metros.

Do alto de um carro de som, lideranças negras cobravam o engajamento de brancos para salvar “vidas pretas”. “A democracia nunca existiu. O racismo faz parte do DNA do branco, vocês são criminosos”, provocava um jovem líder, que avisou: “agora é hora da pretitude tomar conta”, completou. Um jogral de coletivos negros gritou os nomes de inocentes assassinados, desde a menina Ágatha Félix, passando por João Pedro, morto em São Gonçalo, até a vereadora Marielle Franco, morta há dois anos e meio. “Marielle perguntou/eu também vou perguntar/quantos mais tem que morrer/pra esta guerra acabar”, dizia uma moça, no centro de uma roda de jovens negros.

Muitos cartazes contra o racismo se juntavam a outras contra o presidente Jair Bolsonaro que se fizeram presente. Faixas contra a volta da ditadura militar também cobravam a manutenção do regime democrático. Gritos de “Fora, Bolsonaro” e “Vidas negras importam”, foram a base do encontro, que durou até umas 16h30, quando os manifestantes decidiram sair em marcha. Havia um clima de esperança, mas também uma sensação de que a luta antirracista tem um longo caminho pela frente. “Estamos nos colocando contra autoridades que oprimem classes desprivilegiadas como nordestinos e negros. Todos temos medo da covid, mas como moro sozinho, não sou um risco para os outros”, explicou Rodrigo Silva, 33 anos se declara punk.

O policiamento ostensivo impressionava e tensionava o ambiente. Com lágrima nos olhos, a técnica de enfermagem Ana Paula Braga, 41, dizia se sentir “oprimida". “Não podemos deixar crescer essa força do mal no país, de autoritarismo. Sou mulher, negra, sinto que estamos perdendo mais liberdade a cada dia. Infelizmente não vejo esperança no futuro próximo. O que estamos fazendo aqui hoje é uma construção”, disse ela, que é funcionária pública e concursada do Ministério da Saúde.

Os embates com a polícia eram o grande temor do governador de São Paulo, João Doria, que atuou para que os manifestantes pró e contra o governo se encontrassem. “Tudo que não precisamos é estabelecer confrontos na rua neste momento no Brasil. Isso só vai atender a quem tem projeto autoritário e deseja justificar a presença do Exército e com medida mais autoritária e mais dura diante de um Estado ou conjunto de Estados”, disse ele em entrevista o EL PAÍS, na semana anterior.

Mas num dia de protestos antifascistas e antirracistas, quatro jovens negras relataram terem sido abordadas pela polícia. “Viemos protestar contra o racismo e sofremos racismo na pele. Fomos enquadradas quatro vezes no caminho de ida e durante o ato. Agora, na volta também”, diz Tainah Andrade, 18 anos, ao apontar para a viatura. “Nos pararam, mas não pararam o grupo de meninas brancas que estavam bem na nossa frente”, contou a manifestante.

Participando de seu primeiro protesto, Lucio Lima de Paula, estudante negro de Itaquaquecetuba, escolheu levar um cartaz contra intolerância. “Somos parados, tomamos enquadro, somos desrespeitados. Isso faz parte da rotina, mas cansei. Sei dos perigos da covid, mas o racismo mata há anos e não podemos ter medo. Se a gente não vier, ninguém vai vir por nós”, disse o jovem. Já o veterano Juarez Correa Barros Junior, 63 anos, se disse “viciado em democracia” e explicou porque optou se arriscado para encarar uma aglomeração em plena pandemia."Me sinto mais inseguro no Brasil com esse presidente do que já me senti em toda a minha vida. Saí de casa hoje para demonstrara minha raiva e indignação.”

Inicialmente, a manifestação ocorreria na avenida Paulista, mas os organizadores mudaram o local do ato após decisão da Justiça de São Paulo, já que no centro ocorreria uma concentração pró-Governo. Por volta das 16h30, a manifestação no Largo da Batata foi encerrada pelos organizadores, que recomendaram às pessoas que fossem embora para suas casas. Um grupo, entretanto, decidiu marchar até a avenida Paulista, mas foi impedido por um bloqueio policial. Negociadores da polícia tentaram demover integrantes para que deixassem as ruas, mas eles insistiram. “Os que ficam ainda aqui são vândalos, os que se manifestaram eram cidadão do bem”, dizia o secretario executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo, ao vivo em entrevista à CNN Brasil. Ao final, a polícia lançou bombas de gás para dispersar os que ficaram. De acordo com balanço final da PM, 14 pessoas foram detidas.

Na avaliação de Guilherme Boulos, candidato à Presidência em 2018 pelo PSOL e um dos líderes do MTST, um dos organizadores, a manifestação trata-se de o começo de um caminho para barrar o fascismo no Brasil. “Começamos domingo passado e continuamos hoje. Se só os fascistas estão nas ruas, por mais que sejam minoria na sociedade, um ambiente de intimidação acaba sendo criado. É o que queremos evitar”, afirmou.

Policiamento ostensivo

Uma semana após um ato antirracista terminar em repressão policial e tumulto na capital paranaense, um cordão de isolamento com policiais do choque, viaturas e cavalaria cercou a Praça Santos Andrade, local onde foi realizado o ato Vidas Negras Importam - Fora Bolsonaro, em Curitiba. O policiamento ostensivo era desproporcional ao número de manifestantes, revistados um a um antes de entrar no limite da praça. Com as mãos na cabeça, tinham o corpo e as mochilas inspecionadas. Garrafas d’água e o agora onipresente álcool em gel eram abertos e verificados, enquanto um helicóptero da PM sobrevoava a praça e arredores.

Ao ver as abordagens, o engenheiro ambiental Everton Rocha, 31, titubeou. Homem negro, nascido no interior da Bahia, mora há cinco anos em Curitiba, onde concluiu o seu mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná. “Por um segundo pensei em não ir e voltar para casa. Mas alguém precisa lutar. Nós estamos morrendo”, lamentou.

A decisão de revistar os participantes, segundo a porta-voz da PM do Paraná, a Tenente Michele Trindade, foi por conta das depredações ocorridas na última segunda-feira, 2 de junho, e para garantir a segurança dos manifestantes. “Os organizadores se mostraram solícitos, e a OAB e Ministério Público também auxiliaram nessa intermediação”, declarou. Segundo a porta-voz, quatro pessoas foram detidas por porte de entorpecentes. Mas na análise da defensora pública e coordenadora do Grupo de Políticas Etnorraciais da Defensoria Pública da União, Rita Cristina de Oliveira, a PM não poderia ter feito a revista. “É uma forma ilícita de impedir o direito de livre manifestação”, avalia a defensora. "Não é leviano dizer que isso não ocorre como padrão adotado nas correntes manifestações pró-Governo ou pró-Lava-jato ou anticorrupção, que são comuns aqui na cidade. Nesse ponto chega a refletir o projeto de branqueamento exitoso que sufoca o grito e a presença dos negros nesta cidade historicamente, e que se reproduz na atuação policial”, completou, indagada pelo EL PAÍS.

Miguel Otávio, Ágatha Félix, George Floyd

“É uma sensação de medo, que o meu direito de falar e de ir e vir está sendo limitado", lamentou Natasha de Miranda Gomes, 21 anos, integrante de um coletivo socialista. Em Curitiba, assim como em outras capitais brasileiras, a morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que despencou de um dos edifícios das “Torres Gêmeas” de Recife, foi lembrado com emoção. "E não podemos mais nos conformar com as coisas como estão. Com o Miguel, menino negro, morrer porque a mãe precisou passear com o cachorro da madame em plena quarentena. A gente luta pelo antirracismo e pelo anticapitalismo. O povo negro nunca ganha nesse sistema”, completou a jovem Natasha.

Parte dos manifestantes seguiram para o Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, sob os olhares da polícia. No caminho, dos apartamentos, moradores panelaço e engrossavam o coro “Fora, Bolsonaro”. Os manifestantes e policiais permaneceram no local até o começo da noite, e não houve nenhum registro de confronto.

No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram em frente ao monumento Zumbi dos Palmares, por volta das 15h, e caminharam até a Candelária. Além dos cartazes antirracistas, a repetição dos nomes das vítimas negras da violência policial compôs a trilha deste ato de domingo: “Marielle, presidente!”, “Agatha Félix, presente!”, “João Pedro, presente!”, “George Floyd, presente".

Com a colaboração de Breiller Pires, Heloísa Mendonça, Regiane Oliveira e Marina Novaes, do EL PAÍS em São Paulo.

El País: Governo Bolsonaro impõe apagão de dados sobre a covid-19 no Brasil em meio à disparada das mortes

Portal do Ministério da Saúde exclui número total de infectados pelo novo coronavírus e acumulado de óbitos no país desde o início da pandemia. Secretários de Saúde, Judiciário e entidades da sociedade civil criticam omissão de dados: “Tragédia”, classifica ex-ministro Mandetta

O Ministério da Saúde do Governo Jair Bolsonaro apagou de sua plataforma oficial os números consolidados que revelavam o alcance do novo coronavírus no Brasil, provocando críticas imediatas dos demais Poderes e da sociedade civil organizada. Depois de ficar horas fora do ar nesta sexta-feira, o site oficial foi republicado neste sábado, entretanto, somente com as notificações registradas nas últimas 24 horas. Não constam mais o número total de pessoas infectadas pelo vírus Sars-Cov-2 no país desde o início da pandemia, nem o acumulado de óbitos provocados pela covid-19 no território brasileiro. Também foram apagadas do site as tabelas que mostravam a curva de evolução da doença desde que o Brasil registrou seu primeiro caso, no final de fevereiro, e gráficos sobre infecções e mortes por Estado. Na noite deste sábado, seguindo essa política, o Ministério da Saúde divulgou 904 óbitos notificados e 27.075 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. A reportagem somou os números ao computado até a sexta-feira, totalizando em 35.930 óbitos e 672.846casos da doença em todo o país.

A ocultação dos dados já havia sido realizada nesta sexta-feira, quando o Governo excluiu as informações do boletim epidemiológico diário. Mas a mudança da plataforma é mais um passo firme rumo ao apagão de conhecimento sobre a real amplitude da crise sanitária do Brasil ―que é o segundo país no mundo em infecções (atrás apenas dos EUA) e o terceiro em mortes (atrás dos Estados Unidos e Reino Unido).

O presidente Bolsonaro defendeu a mudança na comunicação sobre a covid-19 no Brasil. “Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retratam o momento do país. Outras ações estão em curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica”, publicou o mandatário, em seu Twitter. A suspensão da comunicação acontece na mesma semana em que o Ministério da Saúde passou a atrasar em cerca de cinco horas a distribuição dos boletins, para às 22h, horário depois do fim do Jornal Nacional e depois do horário de fechamento das edições impressas dos principais jornais do país. “Acabou matéria do Jornal Nacional”, afirmou Bolsonaro ao ser indagado sobre a estratégia.

Além da supressão de dados sobre a doença, o Ministério da Saúde tornou cada vez mais raras as entrevistas coletivas técnicas, em que profissionais da pasta esclareciam dúvidas de jornalistas sobre a pandemia. A pasta argumenta que o atraso nos boletins visa “evitar subnotificação e inconsistências”, por isso, diz que “optou pela divulgação às 22h, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a melhor precisão”, completou.

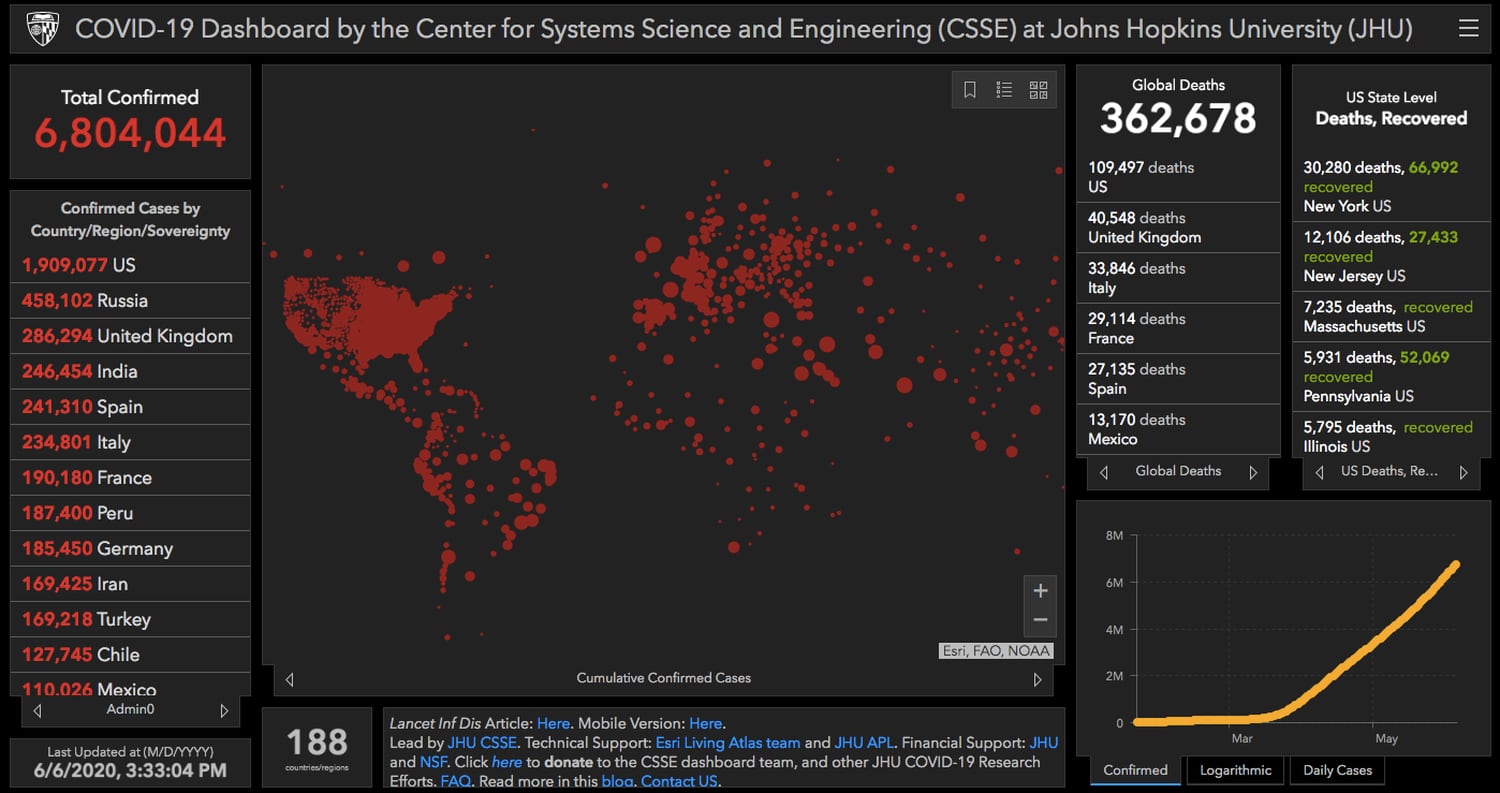

Sem a notificação oficial dos dados acumulados da doença, os números brasileiros sobre o novo coronavírus desapareceram, por algumas horas, também da plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que monitora desde o princípio o avanço do vírus, em 188 países ―e cujos dados são utilizados inclusive pelo EL PAÍS para monitorar a evolução da pandemia.

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, chamou de “tragédia” a omissão dos números, ao que atribuiu à uma “lealdade militar burra”. “É uma tragédia o que a gente está vendo agora, o desmanche da informação”, disse. O ex-ministro comparou a mudança à uma missão militar para “sonegar as informações, colocá-las em horário inacessível, ou rever, torturar os números para que eles confessem verdades que eles entendam que sejam as que melhor se encaixam para o momento”, continuou. “Não informar corretamente significa que o estado pode ser mais nocivo do que a doença”, disse ele neste sábado, ao participar de um evento sobre saúde pública.

Mandetta foi demitido por Bolsonaro, por discordar do presidente sobre o uso da cloroquina para tratar pacientes com a doença e sobre a flexibilização das medidas de isolamento social, medidas exigidas por Bolsonaro. Depois dele, assumiu o oncologista Nelson Teich, que pediu demissão um mês depois pelos mesmos motivos de Mandetta, em 15 de maio. Desde então, o Ministério da Saúde está sob o comando do general Eduardo Pazuello, ministro interino.

“A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio”, reclamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em sua rede social, neste sábado.

Proposta de recontagem de mortos

Além da mudança e atraso nos boletins e da ocultação de informações da plataforma da covid-19, a declaração do empresário Carlos Wizard, convidado por Pazuello para assumir a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (do Ministério da Saúde), de que o Governo vai recontar os mortos da covid-19 nos Estados provocou revolta entre as secretarias estaduais de Saúde. “Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como covid. Estamos revendo esses óbitos”, afirmou ao jornal O Globo, no sábado.

“A tentativa autoritária, insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela Covid-19, não prosperará”, criticou o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), em nota publicada neste sábado, como reação às declarações de Wizard. “[A fala] Insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias”, completou o Conass.

“As medidas contrariam a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, as boas práticas de transparência pública reconhecidas internacionalmente e evidenciam, mais uma vez, o espírito antidemocrático do governo de Jair Bolsonaro”, repudiou a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). “A Abraji repudia o abuso de autoridade por parte do alto escalão do governo federal e condena tentativa de impor obstáculos às atividades jornalísticas através da ocultação de informações de interesse público. Também apela aos demais poderes da República para que fiscalizem e punam eventuais atos de improbidade administrativa com o máximo rigor da lei", completou a entidade, em nota. “A transparência de informação é um instrumento poderoso no combate à epidemia”, criticou Paulo Jerônimo de Sousa, presidente da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), em nota na qual acusa o governo de “tentar silenciar a imprensa tarde da noite”.

A ocultação dos dados pelo Governo não deve, entretanto, passar incólume. De acordo com o G1, a Defensoria Pública da União (DPU) ingressou com um pedido de liminar na Justiça Federal de São Paulo para que o Governo volte a divulgar os dados sobre a pandemia integralmente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou ter feito um “apelo” ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para que o Governo “restabeleça a transparência”. Já o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), também afirmou que estuda propor que seja estabelecido um horário limite para que os Estados e o Governo federal divulguem os dados.

Enquanto isso, nas redes sociais, a comparação entre Bolsonaro e o norte-coreano Kim Jong-Un dispararam ―a Coreia do Norte não divulga seus mortos pelo novo coronavírus e o nome do país era trending topic mundial justamente pela comparação entre os dois líderes. “Agora será padrão Kim Jong-Un? O ditador da Coreia do Norte decidiu que ninguém morreu de Covid19 no seu país. Funciona assim em ditadura", escreveu o jornalista Guga Chacra.

El País: EUA enfrentam a maior onda de protestos raciais desde o assassinato de Martin Luther King

Donald Trump investe contra governadores depois de uma noite de fúria às portas da Casa Branca: “Vocês têm que dominar a situação, vão ficar parecendo uns imbecis”

Uma primavera turbulenta, com consequências imprevisíveis, tomou conta dos Estados Unidos. Pelo menos 25 grandes cidades do país encararam a noite de domingo sob toque de recolher por causa do aumento da virulência e da amplitude dos protestos contra o racismo nas forças de segurança. Imagens como as de uma igreja histórica em chamas em frente à Casa Branca ou o Exército patrulhando as ruas de Santa Monica (Califórnia) marcaram o sexto dia consecutivo de mobilizações. Pelo menos uma pessoa morreu em Louisville, Kentucky, e duas outras, em Los Angeles e Nova York, foram baleadas. Esta é a mais ampla onda de protestos, em extensão e intensidade, de que este país se lembra desde o assassinato de Martin Luther King Jr., em 1968. Nesta segunda-feira, Donald Trump acusou os governadores de serem “fracos” e pediu que sejam mais duros.

Mais de 4.000 pessoas foram detidas no fim de semana durante a onda de protestos antirracistas Estados Unidos, de acordo com a contagem da agência Associated Press, e há uma lista interminável de saques, incêndios, com vários feridos. Cerca de 5.000 membros da Guarda Nacional (o Exército de reservistas sob o comando dos governadores de cada Estado) patrulham as ruas de uma dúzia de territórios. Os tumultos de 1992 em Los Angeles, por Rodney King, foram mais violentos e deixaram mais de 60 mortos, mas se restringiram a essa cidade. Houve também crises de violência racial em 2014 em Ferguson, Missouri, e em 2015 em Baltimore, Maryland, mas nunca em todo o país de uma só vez, por tantos dias e crescendo.

A onda de indignação começou com a morte de George Floyd em uma brutal prisão gravada em vídeo, mas se tornou um protesto nacional contra o racismo sistêmico nos Estados Unidos, contra as forças de segurança e até contra Donald Trump, um presidente que não tem feito nada para acalmar os ânimos. Nesta segunda-feira de manhã, ele foi duro com os governadores em uma reunião por videoconferência: "Vocês precisam dominar a situação; se não dominarem, estão perdendo tempo. Vão passar por cima de vocês, vocês vão ficar parecendo um bando de imbecis”, afirmou, segundo uma gravação à qual a rede CBS teve acesso, citada pela Reuters.

A cidade de Washington acabara de viver sua noite mais violenta até agora nesta crise. A prefeita, Muriel Bowser, decretou o toque de recolher entre às 23 horas e às 6 horas desta segunda-feira. Depois de entrar em vigor, a capital norte-americana mergulhou no caos. Os bombeiros conseguiram controlar um incêndio nos porões da histórica Igreja de Saint John, em frente à Casa Branca, conhecida como “a igreja dos presidentes”, na qual Abraham Lincoln, o presidente que aboliu a escravidão, costumava ir rezar.

Milhares de manifestantes conseguiram chegar às imediações da residência presidencial, apesar do esforço da polícia para bloquear as ruas de acesso após o tenso dia anterior. Os agentes dispararam gás lacrimogêneo por horas para dispersar as pessoas. "Viemos mostrar nosso apoio a George Floyd pelo abuso policial que sofreu, e a polícia responde usando excesso de violência", se queixou Maicy, 40 anos, afro-americana que viajou de Maryland para a capital para protestar pela segunda noite consecutiva.

Segundo a imprensa norte-americana, no domingo, durante os confrontos, o presidente passou pelo menos uma hora em um bunker (um abrigo subterrâneo), construído para uso em emergências como ataques terroristas. Por todo o resto da cidade, houve saques e destruição em numerosos edifícios.

Em Minneapolis, Minnesota, milhares de pessoas bloqueavam a rodovia Interstate 35 quando um caminhão acelerou através da multidão em alta velocidade e provocou pânico e deixou feridos. O motorista foi retirado da cabine do veículo e espancado, segundo testemunhas citadas pela Reuters. Cerca de 150 pessoas foram presas nessa concentração.

Los Angeles começou o domingo com uma mobilização policial que não se via desde os tumultos por Rodney King. Forças de todas as polícias dos municípios vizinhos, aquelas que dependem do xerife, e a Guarda Nacional patrulhavam as ruas da cidade. Ao meio-dia, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, o chefe de Polícia, Michel Moore, e o chefe dos bombeiros, Ralph Terrazas, deram uma entrevista coletiva conjunta para advertir que as cenas de violência e saques do dia anterior não se repetiriam. As autoridades tentaram transmitir solidariedade aos protestos e o aviso de que os episódios violentos não tinham nada a ver com as reivindicações e agiriam contra eles com a maior força.

Pouco depois, na localidade de Santa Monica ocorreu exatamente o que haviam anunciado que não seria permitido. Enquanto centenas de pessoas protestavam pacificamente pelo conhecido calçadão da praia, um grupo começou a invadir lojas do Santa Monica Place, um shopping center próximo, ante a passividade dos agentes. Imagens aéreas de televisões locais mostraram claramente que eram grupos organizados que se deslocavam de carro. Chegavam, quebravam vidros, saíam com a mercadoria que conseguiam levar nas mãos e se escondiam de novo no carro.

Situações como essa se repetiram por todo o país. Em Birmingham, Alabama, manifestantes derrubaram uma estátua confederada. Em Nova York, uma grande manifestação percorreu a ponte do Brooklyn. Eclodiram confrontos que forçaram o fechamento das pontes com Manhattan e um pequeno incêndio de rua. A polícia da cidade deteve a filha do prefeito, Bill de Blasio, que também participava dos protestos.

Os combates continuaram pela madrugada com saques nas lojas do bairro do Soho. Uma pessoa foi levada a um hospital depois de ser baleada. Em Atlanta, onde há dois dias os manifestantes destruíram a entrada da sede da CNN, houve cenas de tensão com o lançamento de gás lacrimogêneo. Dois policiais foram demitidos por uso excessivo da força. Em Louisville, Kentucky, as autoridades disseram que um homem foi morto pela polícia a tiros na madrugada desta segunda-feira, depois que ele abriu fogo primeiro, enquanto tentavam dispersar uma concentração. Essa crise irrompe a seis meses das eleições presidenciais, em plena frustração pelas ordens de quarentena para conter pandemia de coronavírus e com um desemprego que já atingiu o incrível número de 40 milhões de pessoas.

Juan Arias: Quem é o verdadeiro Bolsonaro?

De tanto ser nada, presidente está se revelando como um cavalo descontrolado que, quanto mais acossado, mais coices dá

Em seus 500 dias de Governo já se disse de tudo sobre o presidente de extrema direita, o capitão reformado Jair Bolsonaro. E, entretanto, sua verdadeira personalidade ainda é um mistério. Sobre ele já opinaram de psiquiatras a cientistas políticos e historiadores e ainda continuamos sem conhecer realmente a verdadeira periculosidade do personagem.

Ele, que sempre foi um obscuro político sem relevância, célebre, de todo modo, por suas grosserias contra os diferentes e as mulheres, é hoje examinado, já no comando da República, sob os traços mais obscuros de sua personalidade. A psicologia o descreve como um paranoico com complexos de inferioridade e fúrias destrutivas de morte, e os políticos como um personagem menor com desejos de vingança por ter passado 30 anos na sombra.

Assim se explica sua ambição exorbitada e sua fome de poder e de querer demonstrar que desta vez verdadeiramente o tem. Só que ele não entendeu que esse poder é compartilhado e que ele é responsável somente por presidir um país ao lado das outras instituições independentes do Estado. De ser nada passou a sentir a onipotência bater a sua porta e está se revelando como um cavalo descontrolado que quanto mais acossado mais coices dá. Mostra arroubos de valentia quando é criticado e se reveste de uma autoridade que não lhe pertence. E chega a proclamar como os velhos ditadores do passado, tantas vezes personagens complexados na vida, “eu sou a Constituição”, e “sou eu quem manda” e “as Forças Armadas estão sob meu comando”. E “eu quero o povo armado nas ruas”. Onipotência descarada e simplista que só pode conduzi-lo ao fracasso e levar o país ao abismo.

Não restam dúvidas de que na História sempre foram personagens complexados que, para demonstrar sua força, infringiram descaradamente todas as regras mais elementares da democracia para dar vida a experiências totalitárias que acabaram ensanguentando o mundo. Acho que hoje sobre o presidente brasileiro há algo claro e é que parece disposto a tudo, até a pisotear os valores da convivência com suas fúrias de poder.

Tivemos dias atrás mais uma amostra de seu viés não só autoritário como golpista após a reação à publicação por ordem do Supremo do vídeo já tristemente célebre da reunião ministerial de 22 de abril no qual aparecem ele e seus ministros mais ideologizados despidos de dignidade e ameaçando outras instituições, enquanto se esqueciam vergonhosamente do drama que o país está vivendo pelos efeitos da epidemia cujos mortos já nem encontram cemitérios para ser enterrados.

O vídeo deixou em evidência não só a mediocridade e o baixo calão do presidente e de seus principais ministros, mas também o perigo que significa uma nação da envergadura do Brasil ser governada por um punhado de pessoas sem empatia à dor e que ameaçam levar o país a uma nova aventura militar.

O conciliábulo deixou o país atônito, envergonhado e atemorizado ao ouvir da boca do presidente da nação, além de um rosário de palavras vulgares, que seu desejo é contar com uma população armada nas ruas. Para quê? Para matar? Para dar vida a uma guerra civil entre irmãos? Chegou ao sarcasmo de afirmar que o povo armado é o melhor antídoto contra a ditadura.

Era de se esperar que após o opróbrio público daquelas cenas de política obscena da reunião, o presidente Bolsonaro desaparecesse por uns dias na sombra envergonhado e com medo das consequências judiciais do encontro. Isso significaria, entretanto, não conhecer o personagem que como o touro quando recebe as bandeirolas do toureiro se enfurece ainda mais. Desse modo, apareceu em público antes de 48 horas para se encontrar com seu grupo fanático de seguidores que todos os domingos se juntam em frente ao palácio presidencial para aplaudi-lo e gritar palavras de ordem a favor de uma intervenção militar e contra as outras instituições do Estado.

Dessa vez foi possivelmente mais grave porque Bolsonaro apareceu ao lado do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente se sentiu tão seguro ao lado do general que dessa vez nem sequer se preocupou em pedir aos seus seguidores que retirassem os cartazes golpistas. Não só não teve uma palavra de pesar pelo rio de vítimas que todos os dias estremece o país, como fez questão de quebrar todas as normas contra o coronavírus ditadas pelas autoridades médicas e pelos governadores e se misturou às pessoas abraçando-as sem máscaras e sem escrúpulos.

Nessa mesma hora, como para rubricar um ostensivo apoio de uma parte do Exército às suas tentações golpistas, um grupo de 89 militares da reserva da Agulhas Negras, onde Bolsonaro se formou como paraquedista e de onde foi expulso por seus devaneios terroristas da época, publicou um documento de apoio ao presidente no qual chegam a fazer alusão a uma possível “guerra civil” caso o velho capitão hoje reformado não for obedecido.

Os que chegaram a pensar que os nove ministros militares do Governo e os mais de 2.000 militares colocados nos outros escalões do Estado poderiam servir de freio para deter as tentações autoritárias do presidente, começam a perder a esperança, já que a cada dia se revelam mais alinhados com ele e lançando ameaças claras de um golpe militar.

Tudo isso agravado pela decisão de Bolsonaro de conquistar com cargos e benefícios a parte mais repugnante e corrupta do Congresso, o chamado “centrão”, que é formado por muitos políticos ainda com processos nos tribunais. Para quem venceu as eleições em boa parte por sua promessa de acabar com a velha política e suas práticas corruptas, esse novo casamento com os partidos mais envolvidos em escândalos de corrupção, esse se jogar nas mãos da parte mais podre do Congresso, não pode deixar de aparecer como um sarcasmo e uma chacota aos seus eleitores.

Talvez o Brasil esteja perto de entrar em um dos piores momentos de sua história pelo afã do presidente de reviver velhos fantasmas autoritários inimigos dos valores democráticos que no passado só criaram fome, miséria e desprezo à cultura.

É urgente que o Brasil e suas forças democráticas, deixando de lado suas lutas partidárias, se unam para deter o cavalo descontrolado das velhas saudades autoritárias, já que acredito que restam poucas dúvidas de que Bolsonaro chegou para ficar e que a cada golpe recebido levanta a cabeça com mais orgulho ferido. E que nele não existem limites e cercas capazes de distinguir entre civilização e barbárie. E ainda mais acreditando-se enviado e iluminado por Deus. Por fim, da mesma forma que todos os déspotas da História.

El País: 'Quem vai ser responsabilizado pelos erros do Governo, queiram ou não, serão os militares', diz FHC

Ex-presidente diz que excesso de generais expõe fraqueza de Bolsonaro. Ele enxerga reação em defesa da democracia e diz que ideias de Guedes estão erradas para o momento

Carla Jiménez, Flávia Marriro e Naiara Galarraga Górtazar, do El País

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que vivenciou uma guerra mundial, a ditadura e o exílio, parece bem adaptado à reclusão em sua casa de São Paulo. Prestes a completar 89 anos, tem no coronavírus uma ameaça muito grave. Há dois meses se relaciona somente por telefone com seus filhos e netos. Sociólogo e professor, continua sendo um intelectual clássico, ainda que também mande recados pelo Twitter. Na manhã desta sexta-feira, 29, falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, os militares, a pandemia e a economia em uma entrevista ao EL PAÍS Brasil transmitida ao vivo. O ex-presidente enxerga a democracia brasileira atacada por dentro dela mesma, mas enxerga reação. Ele mesmo acaba de assinar um manifesto a favor da democracia feito pelo movimento Estamos Juntos que une intelectuais, artistas e políticos de diversos partidos.

Durante a pandemia, Fernando Henrique escolheu seu lado com clareza na dicotomia em que a política brasileira se move. “Entre economia e vida, de que lado? Eu estou do lado da vida. Há pessoas que estão do lado do mercado. Tentaremos fazer com que as duas coisas sejam compatíveis e nos preparar para o que vem depois”, diz.

Cardoso, presidente de honra do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que com 31 deputados é o quarto maior grupo parlamentar, está preocupado, mas também não acredita que o Brasil está em um ponto de não retorno. Não neste momento. Vê sinais inquietantes, mas também instituições que respondem aos ataques. O homem que ocupou a Presidência entre 1995 e 2002 deixa claro seu desgosto com Bolsonaro: “O presidente quer mais poderes, como se não tivesse suficiente. O que precisa fazer é exercer o que tem”, responde pela tela do computador. Atrás dele, uma estante repleta de livros e uma diminuta rainha Elizabeth II de plástico que acena.

Apesar do ruído cada vez mais presente sobre uma eventual intervenção militar no Brasil, e os constantes desmentidos dos ministros vindos das Forças Armadas, Cardoso destaca que neste momento não vê riscos. Mas faz uma advertência após lembrar que é filho de um general e neto de um marechal. “Acho que os militares não desejam nesse momento assumir o poder, um golpe. Mas como as democracias morrem? Não precisa ser um golpe militar. O próprio presidente pode assumir poderes extraordinários. E pode tomá-los. Há alguma possibilidade de que ocorra? Diria que não há possibilidade nas condições atuais no Brasil. Podem existir tentativas nessa direção? Podem existir”. Significa, portanto, estar alerta. “Não se pode deixar que a democracia seja erodida de dentro”. Por isso considera essencial levantar a voz quando alguém cruza os limites.

“Quando alguns militares falam é sempre para defender a Constituição. Não estão apoiando abertamente o que dizem alguns ministros e muitas vezes o próprio presidente. Acho que esse é um momento em que é preciso falar claro”.

"Ninguém dá dinheiro a você se acha que não está avançando. Começa a existir algo que não ocorria ao Brasil: começam a achar que não somos confiáveis."

Mas não é só o que dizem e não dizem os membros do Governo que vêm das Forças Armadas. É também sua crescente presença em órgãos governamentais de todos os tipos, um desembarque inédito desde o final da ditadura, em 1985. “Quando um Governo começa a nomear muitos militares é porque está frágil”, ressalta. E no caso de Bolsonaro, um capitão da reserva, porque é lá nas Forças Armadas que encontra sua rede contatos, mas “o resultado é que o Governo terá um rosto militar. E os responsáveis pelos erros do Governo, queriam ou não, serão os militares”. Incluindo o que acontecer na pandemia de coronavírus. “Nesse momento não, mas depois, sim”. Um general dirige o Ministério da Saúde interinamente após o presidente demitir seus dois predecessores.

Cardoso lembra algo que há pouco tempo parecia desnecessário frisar. Que não se pode dar a democracia como certa, é preciso cuidá-la como se fosse uma planta e defendê-la cotidianamente. O Brasil de Bolsonaro é cenário de constantes ataques à separação de seus poderes, de seus ministros, seus filhos e seguidores. O assédio à imprensa é cada vez mais frequente. E o próprio mandatário, um saudoso da ditadura, participou de vários atos nos quais se pediu uma “intervenção militar”. Os alertas do ex-presidente Cardoso são calmos, sem estridências: “Existem vários sinais aqui, para dizer suavemente, que são inquietantes”.

Em sua opinião o atual presidente não está à altura do cargo que ocupa. “Ainda temos democracia. Está sendo destroçada, atacada. É responsabilidade do presidente velar pela democracia? Sim. Está velando por ela? Não. Está dizendo coisas que não são apropriadas ao chefe de Estado”.

Apesar de tudo, Cardoso considera que a situação não está madura para um impeachment, que, frisa, “não pode ser um projeto de oposição”. Lembra que Bolsonaro mantém uma base forte, na qual também existem muitos fanáticos.

Ele, que tem tantos contatos no mundo inteiro, é consciente de como a imagem de sua pátria se deteriorou nos últimos tempos. Algo que o modo de Bolsonaro de enfrentar a pandemia agravou. E isso será um problema para reativar a economia, para o que vê a cooperação internacional como imprescindível. Não será fácil. “Ninguém dá dinheiro a você se acha que não está avançando. Começa a existir algo que não ocorria ao Brasil: começam a achar que não somos confiáveis”. O horizonte é sombrio: “Após algum tempo, a pandemia não existirá, mas sim desemprego e falta de crescimento econômico. E podem ocorrer mobilizações sociais. Precisamos nos preparar para viver com isso, e não para contê-lo”.

No plano econômico, considera que as receitas com as quais o ministro Paulo Guedes trabalhava já não servem nessa conjuntura. “Ele tinha um rumo, mas a crise o atingiu. Suas ideias são incorretas agora”.

Ainda que anseie por viajar e comer nos restaurantes de seu bairro, afirma que só sairá de casa quando autoridades e as recomendações sanitárias permitirem.

Leia a seguir alguns dos principais trechos da entrevista, e assista a íntegra no canal do youtube do EL PAÍS Brasil.

Impeachment de Bolsonaro

O impeachment sempre deixa uma marca para as instituições, na cultura do povo. Nós já tivemos recentemente dois impeachments. Mais um é complicado. O impeachment não pode ser um projeto dos opositores. Não tenho por que defender o presidente Jair Bolsonaro. Não votei, nele, estou contra ele, e ele sabe disso. Ele queria me fuzilar quando eu era presidente...

A democracia brasileira está morrendo?

Espero que não. Temos uma sociedade muito dinâmica, e uma imprensa muito livre, e que fala as coisas. Reage, tem como reagir aos ataques. Na ditadura, não tem como, eles te prendem. Fui exilado, perdi a cátedra. É difícil, é outra situação. Eu estive na Espanha no período duro, é outra situação. Não quer dizer que não temos de olhar com preocupação, pode chegar. Se a sociedade, se os líderes e instituições reagirem vai mal, se deixa só o impulso prevalecer, vai mal, vai mal. Qualquer que seja a intenção que esteja no poder. No passado, em 1964 , havia luta entre EUA e URSS, e havia gente contra essa realidade. Imagina que marechal Castello Branco queria ditadura. Nunca. Mas as coisas vão se encadeando. É preciso prestar a atenção e barrar. Bolsonaro reclama do ministro que falou da reunião ministerial [Sergio Moro] e não reclama dos disparates da reunião. Espero que se chegue até a eleição. Espero. Não se pode aceitar a erosão da democracia por dentro, e por fora. É preciso defender a Constituição.

Luta contra inimigos irreais, como nos EUA

A questão no Brasil, como é um pouco nos EUA, é de teia de aranha na cabeça. De atraso. Lutando contra inimigos que não são reais. Terra é plana. Que é isso. Contrassenso. Inspiração ideológica, de lideres que são gurus, que nada tem a ver com a ciência. Isso é atraso. Mas ele foi eleito. Posso achar que foi erro. Mas outro não. Ele tem uma base de apoio. Melhor para o futuro, em termos de história do Brasil, que se chegue a convencer o povo a votar melhor.

Reação em defesa da democracia

Começa a haver reação. ABI [Associação Brasileira de Imprensa] protestando, setores organizados protestam. Entidades, editoriais dos jornais. Por que não reagimos? Estamos com coronavírus. Difícil mobilizar o povo quando não se tem medo. Isso explica, mas não justifica. Todos que têm responsabilidade política têm de se manifestar. Os partidos no Brasil são muito fragmentados e não são mais indutores do comportamento público. Não controlam a opinião pública. Tribunais dizendo, imprensa dizendo.

Militares e Constituição

Nunca vi um militar falar contra a Constituição. Quando alguns militares falam dão um jeito de defendê-la. Não estão abertamente subscrevendo o que dizem alguns ministros e o próprio presidente muitas vezes. Acho que nesta hora é preciso falar, dizer claramente. “Não pode, está errado entrando em áreas de competência que não são suas. Precisa manter a liberdade de imprensa. E mais, a economia sofre as consequências de tudo isso. O mundo mudou e sobretudo o mundo tem medo do que está acontecendo aqui. A incerteza. É precisar dar um rumo. A principal função do presidente é dar um rumo. Aqui há dúvidas sobre as duas questões.

Militares demais no Governo, força de menos

Quando um Governo começa a nomear muito militar, é porque o Governo está fraco. Eu vi isso no Chile, com o presidente Allende. Nomeava muito militar para fingir que tinha força. Aqui não é tanto para fingir que tem força, mas porque são os que ele conhece. Riscos? Militares no Brasil não têm sentido de mercado. Empresa, mercado, lucro. Nem corrupção, não gostam. Mas se habituam às benesses do Governo. Quem não gosta? Tem automóvel, tem casa, tem salário, dobra o salário. Pouco a pouco cria identidade automática, acontece. Ele nomeia essas pessoas porque tem pouco apoio. Eles não vão para lá para se beneficiar, eles vão lá para servir o país. A motivação pode ser qualquer. O resultado é que o Governo vai ter cara militar. E quem vai ser responsável pelos erros do Governo, queira ou não, serão os militares. Eles têm feito um certo esforço de dizer —nós estamos aqui, reiterando que forças militares servem ao Estado, ao Governo. Nós temos que reiterar essa ideia, para que isso se incuta na cultura brasileira. Que militares são órgão de defesa das instituições do Estado.

Militares responsabilizados pela pandemia

Neste momento não, depois vão. Não é bom para eles. Tem muito general. Não tenho nada contra generais. Um ou outro pois têm capacitação técnica para tanto... Muitos generais [no Governo] fazem mal às Forças Armadas, dá essa sensação de tutela militar. Não é compatível com tempo moderno, contemporâneo, com as instituições brasileiras. Os militares terão sempre força, poder.

Ideias erradas de Paulo Guedes para o momento

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um rumo. Mas o rumo dele bateu com uma crise. As ideias dele estão erradas para o momento, não tem como fazer. Ele ficou meio perdido. Já deveria ter mexido para poder funcionar. É preciso na política sempre falar para o coração e para a cabeça das pessoas. Ter sentimento, as pessoas precisam acreditar naquilo. Neste momento falta o caminho de crença. Entendo a aflição do presidente atual, como eu tive, de querer ir mais depressa. Mas isso aumenta o número de mortos. Entre a economia e a vida, você fica de que lado? Eu fico do lado da vida. Tem gente que fica do lado do mercado. Vamos tentar compatibilizar, e preparar o que vem depois.

Falta liderança contemporânea no Brasil

Hoje ninguém pode falar porque tem medo, está em casa., tem medo da pandemia. Depois de amanha não tem pandemia, mas tem desemprego, e falta de crescimento econômico. E pode haver também movimentação social. Precisamos nos preparar para conviver com isso, e não coibir. A tendência autoritária vai querer coibir. Mas os democratas, vamos não coibir, orientar para um lado, convencer, vencer junto. O líder que quer vencer sozinho está errado. Não vence nada. Só vence com a espada. E ele não tem a espada ainda. E espero que nunca tenha. Porque se tem espada, decepa as cabeças. E se não tem, tem que ganhar as cabeças. Falta no Brasil liderança. E não só no Brasil, está escasso no mundo. E outro dado. Precisa ser liderança contemporânea com o mundo. O mundo é científico, tecnológico. E o mundo será da ciência e da tecnologia, queiramos ou não.

A tese Estado mínimo x Estado forte pós pandemia

Isso deve mudar [na cabeça da sociedade brasileira]. Depende da ação, se colocar de maneira forte e convincente. Quando Sistema Único de Saúde (SUS) foi proposto, nós apoiamos. É importante, dá assistência a quem não tem dinheiro. Mostra sua valia agora. O problema é que ele é subfinanciado. Agora nós sabemos, vamos saber depois? Os homens têm memória mas também esquecem. Eu não quero que esqueçam. Vão falar da pandemia se continua falando sobre. E não da pandemia, mas falar da pobreza e da desigualdade. Tem que fazer economia social de mercado. Governo não tem que ser grande nem pequeno. Tem que funcionar. O mercado não dispensa regulamentação. Neste momento de crise, todo mundo pede Governo... dinheiro, dinheiro.

De ajuda emergencial a renda básica permanente

A necessidade se impôs. É um passo importante. Pode ter que precisar aumentar imposto. Quem tinha ideia fixa [sobre renda universal] era o deputado Eduardo Suplicy. Houve condição depois de que as famílias colocassem os filhos da escola. A ideia do Bolsa Família nasceu no meu Governo. Houve o Bolsa Escola, depois teve um Bolsa Saúde. Depois o Governo Lula juntou tudo e virou Bolsa Família, e transformou em instrumento político. Está feito. E acha que alguém vai tirar? Não, porque tem sentido social. No mundo do futuro, com economia que se tecniciza, vai ter que ajudar. Tem que ter dinheiro que vem de quem tem mais.

Jamil Chade: A legitimidade do Governo Bolsonaro acabou mundo afora

A placa com o nome “Brazil” continuará a ser ocupada nas mesas da ONU por embaixadores que representam o Governo, mas sua legitimidade acabou

Thomas Hobbes deixa claro que a liderança política é considerada como legítima na medida em que o soberano garanta a proteção de seus cidadãos. Se isso não ocorrer, o acordo pode ser desfeito e a autoridade perde sua legitimidade em governar. Esse é, no fundo, o coração do contrato social.

No campo das relações internacionais, há ainda um amplo debate sobre a legitimidade externa de um governo, com repercussões sobre seu assentos nas instituições multilaterais e sua capacidade de ser reconhecido como um interlocutor genuíno.

Em muitos sentidos, o Brasil atravessa esse debate.

Internamente, decisões e comportamentos revelaram que o governo não está interessado em assegurar a proteção de seus cidadãos. Seja na Amazônia, seja na periferia das grandes cidades.

A cada cova cavada, a legitimidade original obtida nas urnas é desmanchada. A cada ataque contra a imprensa, ela é diluída. A cada proposta de intervenção nas forças de polícia, tal direito adquirido é suspenso. A cada perdão de multas ambientais, sua autoridade é transformada em abuso de poder.

Ao colocar seus generais para ameaçar a lei, ao declarar abertamente que sua família está acima do direito, ao gargalhar ao ouvir de seu ministro que cada cidadão terá de se apanhar para sobreviver ou ao disparar mentiras nas redes sociais, o governo vê refletido no chão sua sombra: a silhueta do cadáver da democracia.

No plano internacional, a atual resposta do governo Bolsonaro à pandemia se soma a uma série de desastres em sua política externa. O país já havia sido colocado no centro do debate ao adotar uma postura negacionista em relação ao clima. A deterioração da imagem se aprofundou quando o presidente passou a ofender líderes estrangeiros e fazer apologia a ditadores acusados de crimes contra a humanidade.

Em diversas ocasiões, ele foi preterido por outros presidentes sul-americanos em reuniões internacionais, inclusive no G-7. O resultado passou a ser um país dependente dos mestres em Washington e, em relação ao restante do mundo, isolado.

Mas Bolsonaro —e sua rejeição em aceitar a gravidade da pandemia— transformou o país em algo mais sério que pária internacional: um risco sanitário.

Uma a uma, suas principais teses estão sendo rejeitadas pela ciência. Depois da queda de dois ministros da Saúde, o governo trocou o protocolo para incluir a cloroquina em suas recomendações. Na mesma semana, um estudo da revista científica The Lancet chegou à conclusão de que os riscos para a saúde superam as evidências positivas.

A OMS (Organização Mundial de Saúde), dias depois, optou por suspender temporariamente todos os testes com o remédio, medida que foi seguida pela França.

O distanciamento social também foi chancelado pela agência, indicando que não há prova de que um país com intensa transmissão simplesmente verá o desaparecimento do vírus. A única saída para um país que não tem ampla capacidade de testas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a adoção de medidas sociais, como quarentenas ou lockdown.

Em termos políticos, o cenário é consequência do que o governo semeou. Em abril, o Itamaraty ficou de fora de uma aliança mundial criada para desenvolver uma vacina. Constrangidos em Brasília, os diplomatas sequer sabiam que tal mecanismo estava sendo criado.

Semanas depois, os protagonistas na reunião anual da OMS em meados de maio passaram a ser os presidentes da Colômbia e Paraguai, todos comprometidos em lutar contra o vírus. A diplomacia brasileira se recusa a informar sequer se houve um convite a Bolsonaro para ser um dos participantes.

Foi apenas no final do mês, quando o Brasil já tinha se transformado no novo epicentro da doença, que o Itamaraty sinalizou que faria parte da iniciativa da OMS para o compartilhamento de informações e desenvolvimento da vacina. Ainda assim, a adesão foi feita como coadjuvante, deixando países como a Costa Rica e Equador como protagonistas na liderança do projeto e assumindo uma posição que tradicionalmente era do Brasil.

Também chamou a atenção nos bastidores da diplomacia o fato de que o Brasil não fez parte dos líderes internacionais que, nesta semana, iniciaram os trabalhos para redesenhar a economia mundial. A iniciativa lançada na ONU com mais de 50 países contou ainda com um recado por parte do secretário-geral da entidade, Antonio Guterres, contra presidentes que se recusem a aceitar a gravidade da crise: abandonem a “arrogância”.

Mas essa exclusão não ocorreu por acaso. Ela foi resultado de semanas de ataques por parte do governo brasileiro contra a OMS, sugerindo que a entidade fizesse parte de um “plano comunista” para permitir uma maior influência da China num mundo pós-pandemia.

Em reuniões fechadas ou mesmo em público, o chanceler Ernesto Araújo vem defendendo a tese de que o vírus do comunismo precisa ser enfrentado, o que lhe valeu chacotas de seus próprios embaixadores espalhados pelo mundo.

No fim de semana, mais um golpe. E desta vez por parte do principal aliado: os EUA. O governo de Donald Trump anunciou a proibição de voos de brasileiros para os aeroportos americanos. Ainda que a medida tenha sido vendida pelo governo de Bolsonaro como uma questão “técnica”, a decisão desmontou a tese do Planalto de que existiria uma relação privilegiada entre Washington e Brasília.

A medida, aos olhos do restante do mundo, também foi interpretada como um sinal de que a pandemia, no Brasil, está hoje fora de controle.

Bolsonaro ainda terá de se explicar diante da ONU. O relator das Nações Unidas, Baskut Tuncak, decidiu ampliar suas investigações sobre o Brasil e incluir as respostas do governo à covid-19 em seu informe que apontará para as violações de direitos humanos cometidas pelo governo ao não proteger sua população.

O gesto promete aprofundar uma imagem já desgastada e levantar questões sobre a responsabilidade legal do governo diante das mortes.

Outros dois relatores também já criticaram o governo, deixando o Itamaraty irritado com a nova onda de pressão internacional. Até mesmo a Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou que, se a postura negacionista do governo tivesse sido evitada, vidas teriam sido salvas. No Tribunal Penal Internacional, queixas também foram submetidas.

Enquanto isso, no Parlamento Europeu, deputados têm proliferado cartas à Comissão Europeia pedindo que o bloco reveja suas relações com o Brasil. Na Alemanha, deputados deixam claro que não há, hoje, como ratificar o acordo comercial entre UE e o Mercosul.

Numa sociedade que começa a abrir suas portas, a Europa se depara nas prateleiras de jornais com fotos de Bolsonaro são acompanhadas por palavras como “caos”, “catástrofe”, “morte” e “populismo". Não faltaram ainda protestos, como o que um artista organizou na fachada da embaixada do Brasil em Paris, sede justamente de um dos diplomatas mais vocais na defesa do bolsonarismo.

E, assim, o governo perdeu sua legitimidade. Interna, ao romper o contrato social com uma parcela enorme da população. E, externa, ao violar deliberadamente acordos costurados para proteger o planeta.

A placa com o nome “Brazil” continuará a ser ocupada nas mesas da ONU por embaixadores que representam o governo Bolsonaro pelo mundo. E, internamente, o presidente continua em seu palácio.

Mas sua legitimidade acabou.

Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.

Eliane Brum: Brasil sofre de fetiche da farda

Sem superar os traumas da ditadura, parte das instituições e da imprensa se comporta como refém diante do Governo militar liderado por Bolsonaro, demonstrando subserviência e alienação dos fatos

O bolsonarismo revelou em todo o seu estupor um fenômeno cujos sintomas podiam ser percebidos durante a democracia, mas que foram apenas timidamente diagnosticados. Vou chamá-lo de “fetiche da farda”. Trata-se de uma construção mental sem lastro na realidade que faz com que algo se torne o seu oposto no funcionamento individual ou coletivo de uma pessoa, um grupo ou mesmo de um povo. O mecanismo psicológico guarda semelhanças com o que é chamado de “Síndrome de Estocolmo”, quando a vítima se alia ao sequestrador como forma de suportar a terrível pressão de estar subjugada a um outro que claramente é um perverso, seguidamente imprevisível, do qual depende a sua vida na condição de refém. O fetiche da farda tem se mostrado em toda a sua gravidade desde o início do Governo de Jair Bolsonaro e, durante o mês de maio, tornou-se assustador: mesmo à esquerda e ao centro, os militares são descritos como aquilo que os fatos provam que não são ― nem foram nas últimas décadas ―, e tratados com uma solenidade que suas ações ― e suas omissões ― não justificam.

O fetiche da farda não é uma curiosidade a mais na crônica política do Brasil, já repleta de bizarrices. O fenômeno molda a própria democracia e está determinando o presente do país. Criou-se uma narrativa fantasiosa de que, no Governo Bolsonaro, os militares são uma “reserva moral”, uma “fonte de equilíbrio” em meio ao “descontrole” de Bolsonaro. O debate se dá em torno de o quanto os generais seriam capazes de conter ou não o maníaco que ajudaram ― e muito ― a botar no Planalto.