el país

Luís Costa Pinto: De saída, Rodrigo Maia está destinado a confrontar sua sombra

O presidente da Câmara consolidou a imagem de seriedade, se contrapôs à abjeta agenda reacionária de Bolsonaro, e focou nas reformas liberais. Mas a vitória de seu sucessor, Baleia Rossi, parece improvável, e a partir daí Maia terá de se perguntar: Quem e o quê fui? Aonde errei?

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, construiu em pouco tempo uma das mais promissoras carreiras da história parlamentar do Brasil. Contrariando prognósticos de quem se dizia especialista em eleições congressuais, em 14 de julho de 2016 se elegeu presidente da Câmara dos Deputados para exercer um mandato-tampão de sete meses em razão da prisão do antecessor Eduardo Cunha. Cunha havia sido o dínamo que deu energia, oxigênio e musculatura aos movimentos inicialmente desconexos de setores recalcados da sociedade brasileira que começaram a reivindicar o impeachment da presidente Dilma Rousseff tão logo foram fechadas as urnas de 2014. Para se safar da escalada de investigações contra si e, ao mesmo, converter-se em alternativa de poder real, Cunha inventou o processo de impedimento presidencial sem a existência de um crime de responsabilidade.

Executada a missão do golpe parlamentar imposta pelo andar de cima da sociedade, deposta Dilma, Cunha caiu em desgraça e foi preso semanas depois. O establishment político e empresarial entrou em parafuso —quem articularia a aprovação da agenda liberal-conservadora urdidas nos convescotes do mercado financeiro e nos cafés-com-algo-mais das torres de vidro da Faria Lima? “Maia” era a resposta e parecia mesmo uma solução.

Dono de um diferencial competitivo raro entre políticos de primeira linha, o deputado do Democratas sempre soube ouvir os interlocutores. Tenha-se claro que ouvir não é sinônimo de escutar. Em política, quando um cacique o ouve é porque ele concede a você a deferência de prestar atenção no que é falado em meio a uma conversa. Maia sempre soube compreender o que lhe era dito e, em rotina ordinária, jamais deixou de dar respostas diretas: sim ou não, segue ou não segue tal ou qual articulação. Parece óbvio, mas agir assim é comportamento escasso em Brasília. Na capital da República, dissimulações e tergiversações são regra e não conduzem a soluções. Problemas sem soluções redundam, em geral, em taxímetros que permanecem ligados e a registrar o custo do acesso a alguém que abra portas no coração do poder.

Cunha liderava uma bancada outrora estimada em 300 almas penadas prontas a depenar quem para elas encomendasse reza. Tinha para tal a destreza dos velhos donos de frota de táxi. Os taxímetros estavam sempre ligados — e na bandeira 2! Muitas vezes, havia a cobrança de taxa extra como, por exemplo, aquelas que muitos aceitam pagar aos frotistas que carregam malas. Sentado na cadeira do antecessor, Rodrigo Maia desligou os taxímetros, extinguiu os pontos de cobrança de frete e de extras e ordenou o extermínio da plantação de jabutis. Na Câmara de Eduardo Cunha os quelônios davam safra em árvores e se reproduziam nas entrelinhas dos textos legais semeados, em geral, a partir de escritórios de advocacia ou de centrais de lobby regiamente remunerados para a faina.

Avesso ao adjetivo “liberal”, uma implicância boba, posto que ele é uma das maiores lideranças da direita liberal do País, depois de tocar fogo no estoque de taxímetros das comissões da Câmara dos Deputados, Maia ganhou fôlego para alçar voo rumo a outro patamar de altitude. Convenceu Michel Temer, o artífice da deposição de Dilma e que herdou a cadeira presidencial, a estabelecer um teto para os gastos públicos e a enviar para o Congresso propostas de reformas das leis trabalhistas, tributárias e previdenciárias.

Convertido em segundo na linha sucessória de Temer, o presidente da Câmara usou os dois olhos, os dois ouvidos e a inteligência rápida para virar o grande polo de soluções de Brasília. Enquanto corria com a tramitação das reformas, cuidou de se aproximar com habilidade de ministros dos tribunais superiores e conseguiu — por meio de vistas grossas — a permissão para pleitear uma reeleição em fevereiro de 2017 que poderia ter sido considerada ilegal. Mas, à guisa de nomes melhores no Parlamento e porque se tentava reunificar uma nação fraturada pelo impeachment sem crime de responsabilidade, Maia foi reeleito e turbinou a aprovação de reformas constitucionais de vezo liberal.

A primeira delas a passar foi a sindical, e desmontou o funcionamento dos sindicatos no Brasil. A segunda, a trabalhista. Alterando mais de uma centena de artigos e dispositivos constitucionais e da Consolidação das Leis do Trabalho, a reforma trabalhista teve o condão de desorganizar a rede de proteção do Estado aos trabalhadores formais brasileiros. Foi um efeito colateral perverso agravado pela peculiaridade de o “capitalismo” brasileiro ser tocado por executivos e investidores com imensa aversão a risco: põe todo o custo social do capitalismo no Estado e só investem quando têm certeza de que receberão benesses e beneplácitos na forma de renúncias fiscais, prazos paternais para devolver empréstimos a bancos públicos e certeza de que inadimplências tributárias serão perdoadas. Interlocutores advertiram Maia de que o tiro sairia pela culatra, com ampliação do desemprego e redução da Rede de Proteção Social — além de redução na arrecadação da Previdência Social. O presidente da Câmara ouviu-os, porém não os escutou daquela vez.

Em maio de 2017, Rodrigo Maia precisou vestir às pressas o uniforme resistente a fogo dos bombeiros e correr para salvar Michel Temer do incêndio gerado a partir de uma célula de autocombustão no subsolo do Palácio do Jaburu. Num diálogo tão sórdido quanto grotesco, enquanto fazia as vezes de “Presidente da República”, cargo que tomara de Dilma Rousseff, Temer pedia ajuda ao empresário Joesley Batista e ouvia dele que estava na corrente no mínimo pragmática criada para dar tranquilidade a Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara, prócer do impeachment sem crime de responsabilidade de 2016, sempre foi amigo e correligionário de Temer e estava vivendo as agonias do xilindró graças a acusações de corrupção, peculato e advocacia administrativa.

Divulgados os diálogos impróprios do subsolo do Jaburu, Temer cogitou renunciar ao cargo ao qual ascendera depois de uma bem-sucedida conspiração parlamentar, jurídica e classista. Estava decidido a fazê-lo quando recebeu um recado de Maia: a conversa com Joesley Batista fora um erro injustificável, mas a renúncia naquele momento jogaria o País num limbo constitucional indigesto e desconhecido.

Assustado com o protagonismo que passaria a ter — caso Temer renunciasse mesmo, seria nomeado Presidente da República e teria de convocar uma eleição no prazo de 60 dias —, Maia deu um salto gigantesco de maturidade política ao mesmo tempo em que cometeu o que alguns consideram seu primeiro grande erro no acerto de contas com a História. Temer refugou, ficou no cargo, decidiu enfrentar a oposição e Rodrigo Janot, o atrapalhado (para dizer o mínimo) Procurador Geral da República. Janot podia ser considerado atrapalhado, mas tinha agenda. E, pela agenda dele, passava a desmoralização da política e dos políticos, tarefa à qual se dedicou com denodo junto com a “Força Tarefa” montada em Curitiba pelo Ministério Público e chefiada por trás dos panos da farsa da Lava Jato pelo então juiz Sérgio Moro.

Na esteira do “fico” de Temer, Rodrigo Maia virou uma espécie de líder do Governo e primeiro-ministro ao mesmo tempo em que chefiava a Câmara dos Deputados. Ministros de Estado, integrantes dos tribunais superiores, plutocratas da Faria Lima e executivos do mercado financeiro passaram a enxergar nele a encarnação do poder, de todo o poder que se é capaz de reunir em Brasília. Não era assim, o próprio Rodrigo Maia tinha a consciência de que as coisas não se davam assim. Entretanto, o figurino era-lhe confortável. Na capital do Brasil, as aparências contam mais que as essências. E ter um infinito poder aparente resolve muitos problemas. Quem conhece os meandros brasilienses, porém, sabe que são glórias transitórias. Tudo passa.

Por duas vezes mais, Maia pôde flertar com a possibilidade de virar presidente-tampão da República e até disputar no cargo uma eventual reeleição em 2018. Tais oportunidades surgiram quando o plenário da Câmara rejeitou duas vezes dar prosseguimento à investigação de denúncias feitas pela PGR contra Temer. Em agosto de 2017 a primeira denúncia foi arquivada por 263 votos contra ela e 227 a favor. Outubro daquele mesmo ano, por 251 votos contra e 233 a favor, num placar mais apertado que refletia o desgaste do governo em virtude do colapso gerencial de Michel Temer, os deputados voltaram a recusar a ação do Ministério Público contra o homem que exercia a Presidência. Se Rodrigo Maia tivesse cedido os dedos de apenas uma das mãos a favor dos mapas de caminhos conspiratórios que lhe foram oferecidos à época daquelas votações, Temer teria caído e a história de 2018 seria bem outra. O presidente da Câmara conservou-se leal ao conjunto ora desconexo de políticos e de interesses que levara o grupo ao poder embora fosse já um crítico contumaz dos erros do Palácio do Planalto e tivesse assentada a certeza de que o diálogo de Michel Temer com Joesley Batista no subsolo do Jaburu inviabilizara a agenda econômica que haviam planejado. Tanto foi assim que a reforma da Previdência precisou esperar a eleição de 2018 para ser debatida a sério e aprovada no Congresso. A reforma tributária, contudo, segue parada e a proposta urdida por Maia com economistas dos mais variados matizes e por amplo espectro partidário, não é prioridade do atual Governo.

Empossado Jair Bolsonaro, um político pérfido, de discurso perverso, e que sempre fez oposição pela extrema-direita a Rodrigo Maia e ao pai dele, César Maia, ex-prefeito do Rio, o presidente da Câmara disputou nova reeleição para presidir a Câmara dos Deputados. Em fevereiro de 2019, foi reeleito com folga. Os papéis distribuídos pelo destino, entretanto, eram já diversos. Ao contrário de Temer e apesar de entabular um discurso repulsivo contra a política, os políticos e as instituições, Bolsonaro tinha consigo a legitimidade do voto popular — recebeu mais de 57 milhões de votos no segundo turno de 2018 — e um vice-presidente também eleito em sua chapa. Maia não poderia mais protagonizar a personagem de líder do governo e primeiro-ministro enquanto vestia o terno (e as camisas polo) de presidente da Câmara.

Ao se contrapor à abjeta agenda reacionária “de costumes” de Bolsonaro, e também porque conferia organicidade e inteligência à agenda econômica do governo eleito, Rodrigo Maia paulatinamente foi atraindo a intolerância e a ojeriza do presidente da República e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ignorante dos hábitos e dos ritos da política, Guedes dinamitou as pontes que poderiam ligá-lo a Maia e deixou que se tornasse caudaloso o rio de ódio entre eles. Bolsonaro, por sua vez, agindo por instintos animais, portou-se como chefe da matilha de lobos famintos integrada por seus filhos — 01, 02 e 03 — e nunca perdeu oportunidade de tentar humilhar Maia.

Bolsonaro, uma vez mais, foi desmentido pelos fatos: foi na Câmara dos Deputados, a partir de debates e projetos legislativos liderados por Rodrigo Maia, que o Estado brasileiro conseguiu exibir uma estratégia mínima de combate efetivo à propagação letal do coronavírus covid-19 durante a pandemia. O auxílio emergencial de 600 reais, entregue diretamente a 38 milhões de brasileiros alocados nos estratos inferiores da pirâmide social, salvou vidas, a economia popular e ao menos retardou a discussão à vera do impeachment de Jair Bolsonaro porque lhe deu sobrevida de popularidade. Sob protestos da equipe econômica de Guedes e por insistência da Câmara, o auxílio foi aprovado pelo Congresso. Toda a estrutura de comunicação e trocas logísticas entre os estados da federação, cujos governadores se revelaram muito mais maduros e preparados que o presidente, foi estimulada e, muitas vezes, formatada pela Câmara.

O presidente da Câmara consolidou a imagem de seriedade e de desprendimento perante parte da sociedade — a parte que sempre o incensou e interessou. Até se ganha eleição sem eles, ou contra eles, mas não se governa o Brasil prescindindo deles. Collor e Dilma sentiram na pele a desconexão que tinham com esse “andar de cima”, produzida no curso de seus mandatos. Fernando Henrique e Lula, eleitos e reeleitos, que governaram oito anos, regozijam-se com méritos de nunca terem cruzado o rubicão ou dinamitado as pontes que existem para tal travessia. E Rodrigo Maia é um exímio construtor dessas pontes.

Mas, os sinais de hostilidade a Maia dados por Bolsonaro foram captados no Congresso e não deixaram de tirar força política do presidente da Câmara. Vem dessa trajetória tortuosa o patente enfraquecimento institucional do político que melhor encarnou a possibilidade de a sua geração chegar efetivamente ao poder à frente dos próprios sonhos e bandeiras, esgrimindo projetos singulares e modernos para o País.

Convencido de que nenhum dos 61 pedidos de impeachment presidencial que foram endereçados à Presidência da Câmara seria aprovado no plenário da Casa, Maia guardou todos na gaveta do reservado de sua sala. Quem o suceder, os herdará; posto que ele tampouco irá arquivá-los. Ante os arreganhos bolsonaristas contra a Constituição, contra o Parlamento e contra si, Maia não os fez andar por um cálculo tão frio quanto controverso: não passariam porque o presidente conta ainda apoio consistente no Congresso e, uma vez rejeitado, o impeachment fortaleceria o presidente da República.

Agir friamente à luz da tragédia sanitária e humanitária do País e ante o cotejamento das ações que podiam ter sido levadas a cabo para arrefecer e frear o contágio e a mortandade provocados pela covid-19, e não o foram, por um Jair Bolsonaro colérico e obscurantista, resultou no recrudescimento das críticas por equívoco dos cálculos políticos. A lealdade devida a Temer não estava posta em cena para justificar o bloqueio ao andamento de ao menos um dos pedidos. Compilação efetuada pelo jornal Folha de S. Paulo levantou a existência de ao menos 23 crimes de responsabilidade passíveis de impeachment em atos e omissões de Bolsonaro, no exercício do mandato, e que foram decisivos para recrudescer a dispersão do vírus e as mortes em decorrência do coronavírus.

Cautela é ferramenta essencial na construção da trajetória de qualquer estadista. Ao driblar uma derrota patente que poderia se converter em fortalecimento de seu adversário político, Maia talvez tenha errado no uso equilibrado da ousadia que, por sua vez, também é atributo necessário a quem está na estrada e dando o norte — como ele. Mas, se o impeachment não teve início por meio de sua caneta, a construção da maioria necessária a aprová-lo passará, necessariamente, pelo espectro de canais de diálogo de largo diapasão que abriu nos diversos setores da sociedade e em todos os partidos políticos.

Aos 50 anos, tendo sido presidente da Câmara dos Deputados por quase cinco anos, Rodrigo Maia teve todas as chances de entregar o cargo a um aliado e pedir que o sucessor cuidasse de seu legado. Sairia do posto muito maior do que entrou. Quando evitou conspirar contra Temer e fazer com que as denúncias da PGR contra o homem que derrubou Dilma Rousseff fossem consideradas procedentes pelo plenário da Casa, recusando as tentações de se tornar presidente da República pela via indireta, usou a favor da própria biografia a lei da lealdade.

A lei da lealdade é uma regra intangível e consuetudinária da arte de fazer política que torna maiores aqueles que são leais aos aliados e, sobretudo, aos adversários. Havia clareza e lógica nos argumentos das denúncias da Procuradoria da República que podiam levar à queda de Temer e à sua ascensão à Presidência. Rodrigo Maia conservou-se fiel ao grupo que derrubara Dilma, obra consumada em sociedade, e trabalhou para manter Temer na cadeira palaciana. A lealdade pregressa, entretanto, não foi respondida à altura pelos pares. Geddel Vieira Lima, ex-ministro de Temer preso quando 51 milhões de reais em espécie foram flagrados num apartamento dele em Salvador, dizia que era preciso sempre “estar sendo” alguma coisa em Brasília porque quando alguém bate à porta a pergunta que se faz é “quem é?” e não “quem foi?”.

A partir do dia 2 de fevereiro Rodrigo Maia terá de se confrontar com a própria sombra e perguntar: quem e o quê fui? Aonde errei? A vitória de Baleia Rossi, candidato dele, parece improvável neste momento nas calculadoras de votos de quem sabe contá-los nos processos legislativos. Arthur Lira, o nome escalado pelo Palácio do Planalto e pela família Bolsonaro para herdar a cadeira da presidência da Câmara, está ávido para religar os taxímetros da Praça Eduardo Cunha, localizada na esquina da Esplanada dos Ministérios com a cúpula do Plenário Ulysses Guimarães. Ali, há taxistas loucos por retomar o delivery legislativo cujo guichê foi fechado por Maia.

(*) Jornalista, autor de “Trapaça – Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro” e editor do canal youtube.com/c/LuísCostaPintoPlataformaBrasilia

Afonso Benites: A receita de Bolsonaro para vencer no Congresso de braços dados com o Centrão

O deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco são favoritos para ganharem as presidências do Legislativo na próxima segunda-feira. Com popularidade de presidente em queda, mas ainda alta, impeachment fica em segundo plano

Ao custo de quatro ministérios e da liberação de dezenas de bilhões de reais em emendas parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro está em vias de ter aliados no comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Seus candidatos, respectivamente, Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), caminham para serem eleitos para as presidências das duas Casas na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Caso se confirmem essas vitórias, Bolsonaro abraça de vez a velha política que sempre criticou. E exatamente da maneira que prometeu que não o faria, liberando recursos, negociando cargos por apoio. Não é uma vitória menor para um presidente que enfrenta queda de popularidade, ainda que mantenha um patamar alto de apoio. Com ela, Bolsonaro consegue deixar um eventual processo de impeachment em stand by e pode progredir com sua pauta conservadora no Legislativo. Nesse sentido, estão previstos projetos de lei que pretendem ampliar o armamento da população, o avanço da proposta de prisão após condenação em segunda instância e a que vincula as polícias militares à União.

Na Câmara, na tentativa de frear o avanço de Bolsonaro, o principal adversário de Lira na disputa, Baleia Rossi (MDB-SP), usou seu padrinho político, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para denunciar a compra de votos em troca de emendas parlamentares. Nos últimos dias, Maia tem dado seguidas declarações criticando o Palácio do Planalto. Afirmou que Bolsonaro liberaria 20 bilhões de reais em emendas extraorçamentárias para os parlamentares. E chegou a ligar para o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, para reclamar da tentativa de interferência do Governo.

“A forma com o Governo quer formar maioria não vai dar certo, porque essas promessas não serão cumpridas em hipótese alguma. Não há espaço fiscal”, reclamou Maia. “Todos estão legitimados para exercer suas funções, nenhum parlamentar pode ser prejudicado por ser a favor ou contra o Governo”.

Outro concorrente ao cargo e que tem chances quase nulas de vencer, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), reforçou esse avanço do Governo entre os congressistas. “Os deputados estão se vendendo para o Bolsonaro. Claramente trocam votos por cargos, por emendas”, disse ao EL PAÍS. Uma reportagem publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que, nas últimas semanas, o Governo já abriu a torneira para abastecer prefeituras e governos indicados pelos parlamentares nas emendas extraorçamentárias. Foram 3 bilhões de reais destinados a afilhados de 250 deputados e de 35 senadores.

Com apoio dos partidos de esquerda, Rossi insiste no discurso da independência do Legislativo. A expectativa na Casa é que ele atinja cerca de 200 votos. Para ser eleito são necessários ao menos 257, entre os 513 deputados. Já Lira, conta com aproximadamente 240. Nessa contabilidade, deve haver segundo turno. Há pelo menos outros seis concorrentes ―Frota, Luiza Erundina (PSOL-SP), André Janones (AVANTE-MG), Fábio Ramalho (MDB-MG), Marcel Van Haten (NOVO-RS) e Capitão Augusto (REP-SP).

Além das emendas palacianas, Lira tem dito aos seus eleitores que terá o poder de indicar até quatro ministros, além de seu séquito de assessores. É o que se chama de ministérios com porteiras fechadas onde é possível administrar primeiro, segundo e terceiro escalões. Na conta estariam os ministérios da Saúde, do Turismo e mais dois que ainda estão sendo discutidos. Para acomodar o grupo de Lira, o Centrão, há ainda a possibilidade de se recriar o Ministério da Previdência, que hoje está sob o guarda-chuva da Economia.

“O Lira joga com a máquina do Governo em seu favor, que culminaria até em uma reforma ministerial”, diz o cientista político Leonardo Barreto. Como seu ativo, ainda é apontado o fato de conhecer “a alma dos deputados do baixo clero”, como diz esse especialista, e por ser um “cumpridor de acordos”. “É aquela coisa de fio do bigode. Por isso, o Centrão está hermético com ele”.

Os ventos do Centrão

Em Brasília, o Centrão costuma seguir dois ventos: o da aprovação/rejeição popular e o do dinheiro. Onde houver recursos, lá estará esse grupo. A eleição de Eduardo Cunha (MDB-RJ) e de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, assim como o impeachment de Dilma Rousseff (PT) da Presidência da República tiveram a digital desse grupo fisiológico. Na prática, isso quer dizer que, nas atuais circunstâncias, uma destituição de Bolsonaro dificilmente ocorrerá com Lira no comando da Câmara. Já há ao menos 63 pedidos de impeachment esperando a análise do presidente da Casa. Só haverá uma mudança de rumos se as duas condições primeiras para o Centrão mudem: as promessas ao grupo não seja cumpridas e Bolsonaro sofrer uma desidratação severa de aprovação.

Ainda assim, o termo impeachment voltou ao vocabulário de Brasília, ao menos como instrumento de pressão. Nesta quarta, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que irá exonerar o chefe da assessoria parlamentar da Vice-Presidência da República, Ricardo Roesch, depois que o site Antagonista revelou que ele trocou mensagens com o chefe de gabinete de um deputado federal sobre articulações no Congresso Nacional para um eventual impedimento de Bolsonaro. É bom estarmos preparados”, diz uma das mensagens. Roesch diz que as mensagens não são suas, mas Mourão não cedeu: “Esse assessor avançou o sinal”.

Na quarta-feira, Bolsonaro admitiu que tinha o objetivo de influir na eleição da Câmara. Disse ainda que Lira seria “o segundo homem na linha hierárquica do Brasil” ―na verdade, é o terceiro e com problemas porque é réu em ações penais, e Bolsonaro pulou justamente o vice Mourão da sua conta. Quando indagado sobre essa afirmação do mandatário, Lira disse que “na presidência da Câmara ninguém influi”. “Se eleito, serei independente, altivo, autônomo e harmônico”, afirmou o parlamentar nesta quinta.

Baleia é classificado como uma pessoa com pouca experiência e que ficou presa a Maia, que demorou a definir o seu candidato. “Em seu favor ele tem apoio de 20 dos 27 governadores que entendem que ele terá mais condições de encaminhar uma reforma tributária que seja benéfica aos Estados”, avalia Barreto.

As diferenças entre eles podem ser vistas nas postagens que fazem nas redes sociais. O discurso de Lira é dirigido aos deputados. “Para simplificar: eu sou o candidato da palavra cumprida e do aperto de mão”, disse em uma mensagem o membro do PP. Enquanto que Baleia fala para o público externo e reforça a necessidade de se desvincular do Planalto. “Quem se incomoda com o protagonismo da Câmara nos últimos tempos, na verdade, deseja um Parlamento de joelhos para o Executivo. Somos diferentes”, afirmou.

Dobradinha Bolsonaro-Alcolumbre

No Senado, a atuação do presidente conta com o apoio e a articulação do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O candidato deles, Rodrigo Pacheco, já conta com apoio de mais de 45 dos 81 senadores, o que seria suficiente para garantir a eleição. O número pode ultrapassar os 50 votos. Parte desse suporte ocorreu porque o MDB rachou e abandonou a própria candidata, Simone Tebet (MDB-MS). Neste caso, a cisão ocorreu porque Pacheco e Alcolumbre negociaram com emedebistas um cargo na Mesa Diretora e a presidência de comissões relevantes da Casa, como a de Constituição e Justiça.

Nesta quinta-feira, ela manteve sua candidatura, dizendo que seria uma candidata independente. Reforçou que o jogo atual é muito pesado. E, sem citar nomes afirmou: “Quererem transformar o Senado da República em um apêndice do Executivo”. A imagem de sua entrevista coletiva simbolizava exatamente o momento em que ela vive. Estava sozinha. No dia em que o MDB anunciou que apresentaria o seu nome para a disputa, ela estava cercada de correligionários.

Dois anos atrás, quando abriu mão de ser candidata para apoiar o atual presidente em uma apertada disputa com Renan Calheiros (MDB-AL), Tebet ouviu as seguintes palavras de Alcolumbre da tribuna do Senado: “Se você tivesse vencido em sua bancada, eu não estaria aqui [disputando a presidência]”. No mesmo discurso, disse que ela era “gigante, uma guerreira”. Agora, foi ele quem articulou para derrubá-la.

“Ela é a candidata de um grupo que diz ser diferente e que ajudou a eleger Alcolumbre. Agora, esse grupo está órfão, depois que o atual presidente cedeu aos antigos grupos que sempre comandaram o Senado”, diz o cientista político Leonardo Barreto.

A união Pacheco/Alcolumbre/Bolsonaro conseguiu ainda reunir antagonistas na política nacional. No mesmo barco estão o senador Flávio Bolsonaro (REP-RJ), filho do presidente e investigado pelo esquema de rachadinhas, Ciro Nogueira, o presidente do PP que é investigado por corrupção, e estridentes opositores do Planalto, como senadores do PT, da REDE e do PDT, que volta e meia bradam por impeachment.

Para o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (PT-SE), essa insólita união é pontual, representa um rechaço de seu partido a Simone Tebet e a uma aprovação à garantia que Pacheco teria dado à oposição para ocupar espaços em comissões e ter voz no plenário. “Uma coisa é a política eleitoral daqui para fora. A outra é a que ocorre aqui. Nossas diferenças ideológicas não estão em jogo nesta eleição”, afirmou Carvalho.

Wladimir Safatle: As Forças Armadas do caos

Militares brasileiros estão associados ao uso da força para o silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Fazem isso mais uma vez na pandemia. Por isso, a única saída é o impeachment

Uma das maiores ilusões a respeito do Governo Bolsonaro é que ele seria composto por dois eixos em estado contínuo de antagonismo. De um lado, haveria o núcleo ideológico, com suas pautas de regressão social e isolamento internacional, enquanto no outro lado encontraríamos o núcleo militar. Se o primeiro seria impulsionado pela crença em ser o protagonista maior de uma revolução conservadora no Brasil, o segundo seria ainda pautado por certa perspectiva “moderada” e “racional”.

Na verdade, essa foi a melhor narrativa que as Forças Armadas poderiam encontrar para si mesmas. Isso lhes permitiu tomar de assalto o poder executivo, colocando milhares de seus membros da ativa e da reserva dentro da estrutura do poder, sem ter que assumir o ônus de agente fundamental do caos. Jogando a carta do corpo técnico que assume o Estado corrompido, procurando defende-lo de ideólogos que viriam de todos os lados, as Forças Armadas tentaram vender ao país a imagem de serem uma espécie de força de contenção indispensável e inevitável. Bastouuma pandemia com seus desafios reaispara que toda essa história ruísse.

Na verdade, o país viu, agora em escala catastrófica, a repetição do que sempre ocorre quando as Forças Armadas tomam a frente. O que está a ocorrer no Brasil atualmente é sim a implementação consequente do ideário que anima suas Forças Armadas. Pois longe de serem uma parte da solução, elas são historicamente o eixo fundamental do problema.

Faz parte das tomadas de poder das Forças Armadas criar essa imagem de serem animadas por um conflito interno, como se estivéssemos a todo momento a lidar com uma instituição dividida entre o bom policial e o mau policial. Já na ditadura militar havia a pantomima do conflito entre o núcleo duro e os moderados. Foi isso que permitiu aos militares fazer um duplo papel, entre o Governo e a oposição ao Governo delas próprias. Se a ditadura brasileira conseguiu durar inacreditáveis 20 anos é porque tal pantomima fazia parte do modo normal de governo. Para fazer o Governo funcionar, era fundamental que os opositores encontrassem, nas próprias Forças Armadas, a esperança de uma contenção das Forças Armadas. Da mesma forma, agora estamos a ver o pretenso conflito entre o grupo ligado a Bolsonaro e os generais mais sensatos. Sensatez essa que não foi capaz de influenciar em uma ação sequer que pudesse tirar o país do caminho em direção às mais de 200.000 mortes, isso a despeito de todo o esforço estatal de desaparecimento de corpos.

Quem fizer uma pesquisa a respeito das propagandas louvando o “ideal de desenvolvimento” do regime militar encontrará essas campanhas narrando a vitória do homem (sim, eram sempre homens) sobre o “inferno verde” representado pela Amazônia. Vitória essa que se daria através da abertura de estradas como a Transamazônica ou de projeto absurdos e corruptos como o Projeto Jari. Fotos de grande troncos de árvores centenárias cortadas e empilhadas em caminhões ilustravam o canto do país que vencia suas “fronteiras internas” à base do fogo, do roubo, da posse e do desaparecimento dos corpos de ameríndios mortos. O que Bolsonaro fez foi simplesmente levar às últimas consequências o ideário que sempre moveu as Forças Armadas como ponta de lança da guerra do Brasil contra si mesmo. As chamas cuja fumaça chega agora até nossas grandes cidades não é fruto de um Nero tropical, mas a consequência lógica do espírito que suas Forças Armadas sempre representaram.

No entanto, essa guerra do Brasil contra si mesmo foi não apenas contra a natureza. Ela foi uma guerra contra sua própria população. A história das Forças Armadas brasileiras é a história de uma guerra interna, de uma guerra civil não declarada que vai de Canudos e Contestado até ouso do Exército como “força de pacificação” nas comunidades do Rio de Janeiro. Ela foi a história do uso da força e do extermínio contra movimentos populares de toda ordem desde o Império. Ela foi ainda a história perpetua da “caça ao comunismo” desde o aparecimento do primeiro líder popular da república brasileira, Luís Carlos Prestes: um militar que escolheu o lado das lutas populares e que antecipou as táticas que seriam usadas, de maneira vitoriosa, na grande marcha chinesa. Esse fantasma da “caça ao comunismo” é a razão de existência das Forças Armadas brasileiras, e Bolsonaro sabe muito bem disso. É ele que lhe levou a dizer: “Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas”. “Comunismo” é o nome que as Forças Armadas brasileiras usam para se referir à figura de um povo insurreto.

Mas, principalmente, militares brasileiros estão associados ao uso da força para o silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Faz-se necessário lembrar disso mais uma vez pois o que estamos a ver nessa pandemia, a catástrofe humanitária que a gestão das Forças Armadas produziu, não é um acaso. É a consequência necessária da maneira com que os militares sempre lidaram com a morte da sua própria população. Longe de procurar “proteger” as populações, suas ações sempre se deram no sentido de lembrar aos setores vulneráveis da população brasileira de que eles são matáveis sem dolo e sem imagem. É isso que as Forças Armadas estão a fazer mais uma vez com sua gestão criminosa e omissa em relação à pandemia.

Em menor escala, isso já ocorreu entre nós outras vezes. Que se lembrem dos espaços de silêncio da história brasileira. Lembremos, por exemplo, da natureza da violência estatal para confinar e deixar morrer populações em crises de seca. Foi no Ceará, entre 1915 e 1932, que o Brasil conheceu campos de concentração (sim, esse foi inclusive o termo usado à época) criados em cidades como Senador Pompeu, Ipu, Quixeramobim, Crato e Cariús, destinados a impedir que os flagelados da seca chegassem à capital. Campos nos quais se confinavam milhares de retirantes e se morria em massa por descaso, omissão e indiferença. E vejam que coincidência, o número de mortes é ainda hoje incerto (estimam-se só no Patu, em Senador Pompeu, até 12.000 mortes sem certidão de óbito e em vala coletiva). Ou seja, esse é de fato o modus operandi das Forças Armadas.

Contra a revolta de setores da sociedade diante de tal descaso, as Forças Armadas agora ameaçam o país com um estado de defesa, que suspenderia certas garantias institucionais, e que seria a forma efetiva de um autogolpe de Bolsonaro. No momento em que até tal carta é colocada sobre a mesa, o país não pode mais ser leviano em relação ao impeachment daquele que ocupa atualmente a presidência da república. Há sob sua responsabilidade direta uma somatória de crimes de omissão, de responsabilidade, de incentivo a comportamento que resultaram em um verdadeiro genocídio da população brasileira. Nenhum presidente da república tem tantas razões para ser afastado, julgado e encarcerado quanto o senhor Jair Bolsonaro.

Há um ano, vários foram os que insistiram que a única saída seria o impeachment. Naquela ocasião, não faltaram os que disseram que clamar por um impeachment era colocar a política à frente das exigências imediatas de gestão. Disseram que era importante obrigar o Governo a atuar contra a pandemia, ao invés de dispersar forças em um pedido de impeachment. A história demonstrou, no entanto, que não havia possibilidade alguma de levar Bolsonaro a gerir a pandemia. Ao contrário, ele não desprezou ocasião alguma para colaborar efetivamente para a situação na qual nos encontramos agora, com a população brasileira em estado de máxima vulnerabilidade, insuflando a indiferença em relação à morte e à ausência de proteção efetiva por parte do Estado.

Tudo isso demonstra como há de se lembrar, mais uma vez, que a única saída é o impeachment. E àquelas e àqueles que esqueceram, impeachment se conquista através da ocupação das ruas e do bloqueio das atividades. Os que têm privilégios ligados à segurança fornecida pelo acesso a serviços privados de saúde deveriam usar tal privilégio e forçar o fim deste Governo através da ocupação das ruas. Essa é a única coisa realmente concreta que podemos fazer para defender o país contra a pandemia. E só a certeza da existência dessa força popular que fará as Forças Armadas ocuparem seu único e verdadeiro lugar: esse caracterizado pelo afastamento da vida política nacional, o silêncio em relação à política e o retorno aos quartéis. Um pretenso Governo Mourão, por ser fruto da pressão popular, já nasceria natimorto. Isso até que consigamos enfim uma sociedade que não precise mais de Forças Armadas, pois se defende a si mesma.

Vladimir Safatle é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo.

Monica de Bolle: Virologia Econômica - Os riscos que as mutações do coronavírus oferecem à economia

Não há economia sem saúde. O choque econômico proveniente de uma variante mais transmissível e traiçoeira do SARS-CoV-2 seria catastrófico para o Brasil

Que a saúde e a economia não são separáveis já deveria estar claro para todos depois de quase um ano de pandemia. Mas o que a virologia tem a ver com isso? O que essa área tão complexa e repleta de minúcias sobre redes de sinalização moleculares, receptores e proteínas, mutações e vigilância genômica tem a ver com a economia? Por que, mais do que nunca, é preciso entender essas relações com urgência?

Ao longo de 2020 fomos testemunhas do estrago causado por uma fita de RNA. A atividade econômica mundo afora entrou em colapso com os cordões sanitários da primeira onda pandêmica. Com seu colapso, a taxa de desemprego disparou, centenas de milhões de pessoas perderam fontes de renda. No Brasil, o PIB registrou queda de mais de 10% no segundo trimestre e as marcas da desigualdade e da pobreza, que sempre caracterizaram o país, ficaram ainda mais visíveis. Na época, grupos da sociedade se mobilizaram junto ao Congresso para erguer o auxílio emergencial, a única política pública que o Brasil desenhou para dar apoio direcionado à economia durante a primeira onda pandêmica. A medida foi possível após a emissão de Decreto de Calamidade, que permitiu a suspensão do teto de gastos durante sua vigência. O decreto expirou em 31 de dezembro de 2020, e com ele se foi o auxílio emergencial. O momento não poderia ter sido mais infeliz, uma vez que, ao longo de novembro e dezembro do ano passado, já se constatava a chegada de uma nova onda da covid-19.

Houve outro fato marcante nos últimos meses de 2020. O vírus, que até então acumulava cerca de duas mutações relevantes por mês, começou a mutar mais. Mutações são variação genéticas aleatórias que ocorrem quando o vírus se replica. Mutações relevantes são aquelas que podem conferir ao vírus certas vantagens, como maior transmissibilidade, ou mesmo capacidade de evadir nosso sistema imune com mais facilidade. Evasão imune é sempre uma preocupação, pois não só eleva os riscos de reinfecção como faz com que o vírus assuma características mais adaptadas aos novos hospedeiros: no caso, todos nós. Em novembro começaram a sair as primeiras notícias de que uma variante nova do SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19, estava circulando no Reino Unido. Logo em seguida, soubemos que outra nova variante havia sido identificada na África do Sul. Por fim, há poucas semanas, veio à tona a crise humanitária em Manaus, associada a uma terceira nova variante. Variantes são versões do SARS-CoV-2 que descendem de um ancestral, mas que dele são distintas o suficiente para chamar a atenção da comunidade científica. As três novas variantes, a do Reino Unido, a da África do Sul e a de Manaus, não compartilham o mesmo ancestral e pertencem a linhagens diferentes. Mas o que realmente assusta nessas três variantes é que, ao contrário dos padrões que vinham sendo observados, elas acumularam não duas, mas mais de uma dezena de mutações relevantes, sendo algumas semelhantes, outras distintas.

A variante identificada em Manaus contém uma mutação que torna o vírus mais transmissível. Essa mesma mutação também foi sequenciada na variante do Reino Unido. Além dessa, a variante de Manaus ainda apresenta uma mutação contida na variante da África do Sul e que pode estar relacionada à evasão imune. Portanto, há razões para crer que a variante de Manaus pode ser mais perigosa do que a do Reino Unido e a da África do Sul. Contudo, essa possibilidade, a ser investigada, tem sido tratada de forma circunscrita aos meios científicos e não tem merecido a mesma atenção pública que teve a variante do Reino Unido antes mesmo que se tivesse certeza da sua maior transmissibilidade. Não a contemplar é um perigo por diversas razões.

Se a variante de Manaus for não somente mais transmissível, como também mais capaz de evadir o sistema imune, a população suscetível inclui não apenas aqueles que não tiveram covid-19, mas, potencialmente, todos aqueles que já pegaram a doença. Ou seja, existe a possibilidade de que toda a população seja novamente vulnerável ao vírus, como era no início de 2020. São importantes as implicações econômicas dessa hipótese, pois não só teríamos de adotar novas medidas sanitárias extremamente restritivas, como teríamos de fazê-lo em momento de grande fragilidade econômica. A taxa de desemprego no Brasil permanece muito elevada, sobretudo quando se consideram as dezenas de milhões de pessoas que desistiram de procurar trabalho porque não acreditam mais na possibilidade de encontrá-lo. Aqueles que puderam sobreviver graças ao auxílio emergencial já não podem contar com o benefício. Como não temos mais decreto de calamidade, o teto de gastos voltou a vigorar, estrangulando o Orçamento da Saúde. Os recursos disponíveis para o SUS em 2021 são inferiores aos valores de 2020 em cerca de 35 bilhões de reais.

Por tudo isso, o choque econômico proveniente de uma variante mais transmissível e traiçoeira do SARS-CoV-2 seria catastrófico para o país. Além de mais um ano de fortíssima recessão, sofreríamos todas as suas consequências nefastas, agora magnificadas: o aumento da pobreza extrema, da fome, da desigualdade.

Mas e as vacinas? Por ora, não há evidências de que essas novas variantes, inclua-se na lista a de Manaus, afetam a proteção conferida pelos imunizantes recém-aprovados para uso emergencial pela Anvisa. No entanto, nesse instante a constatação traz pouco alento, já que sequer começamos a campanha ampla de vacinação. A razão principal é que o Governo teve dificuldades para adquirir tanto as doses da vacina da AstraZeneca/Oxford que recebera da Índia quanto os insumos importados da China para a fabricação de mais doses da CoronaVac pelo Instituto Butantan. Nesse ínterim, corremos o risco de que surjam ainda outras variantes, pois, com a pandemia fora de controle no Brasil, abundam oportunidades de mutações mais adaptadas. Para frear o vírus precisaríamos pensar em medidas para interromper as cadeias de transmissão. Não o estamos fazendo, e, mesmo que estivéssemos, precisaríamos que as eventuais medidas viessem acompanhadas de outras destinadas a proteger a capacidade de subsistência das pessoas e a economia.

Não há economia sem saúde. Também não há entendimento possível do o cenário econômico sem prestar atenção no que a virologia pode nos ensinar.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins e Pesquisadora-Sênior do Peterson Institute for International Economics.

El País: 53% apoiam impeachment de Bolsonaro, mostra pesquisa Atlas

Pico favorável a processo para saída do presidente só não é maior que em maio e se dá em meio ao recrudescimento da pandemia e a comoção com a crise de Manaus

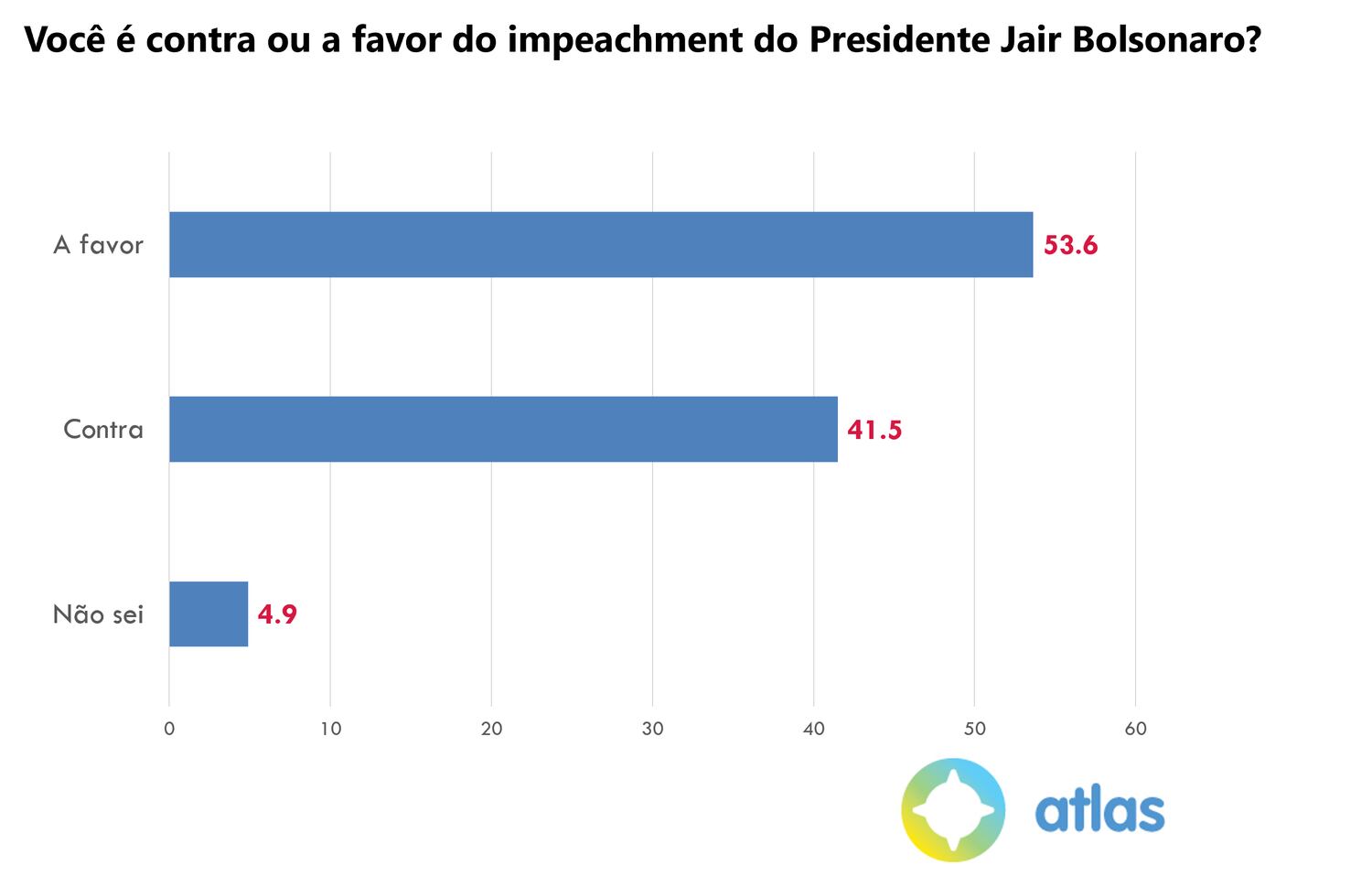

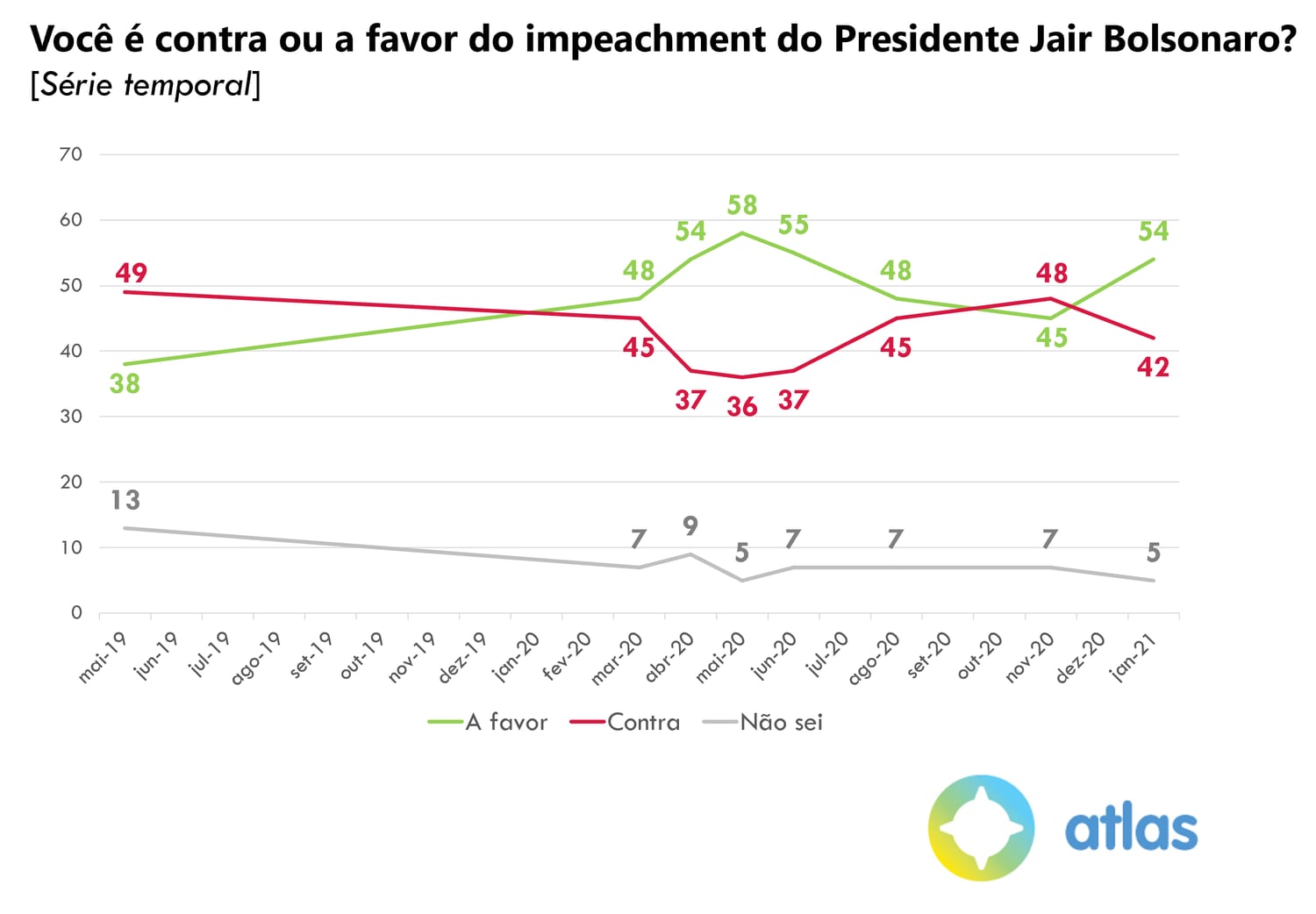

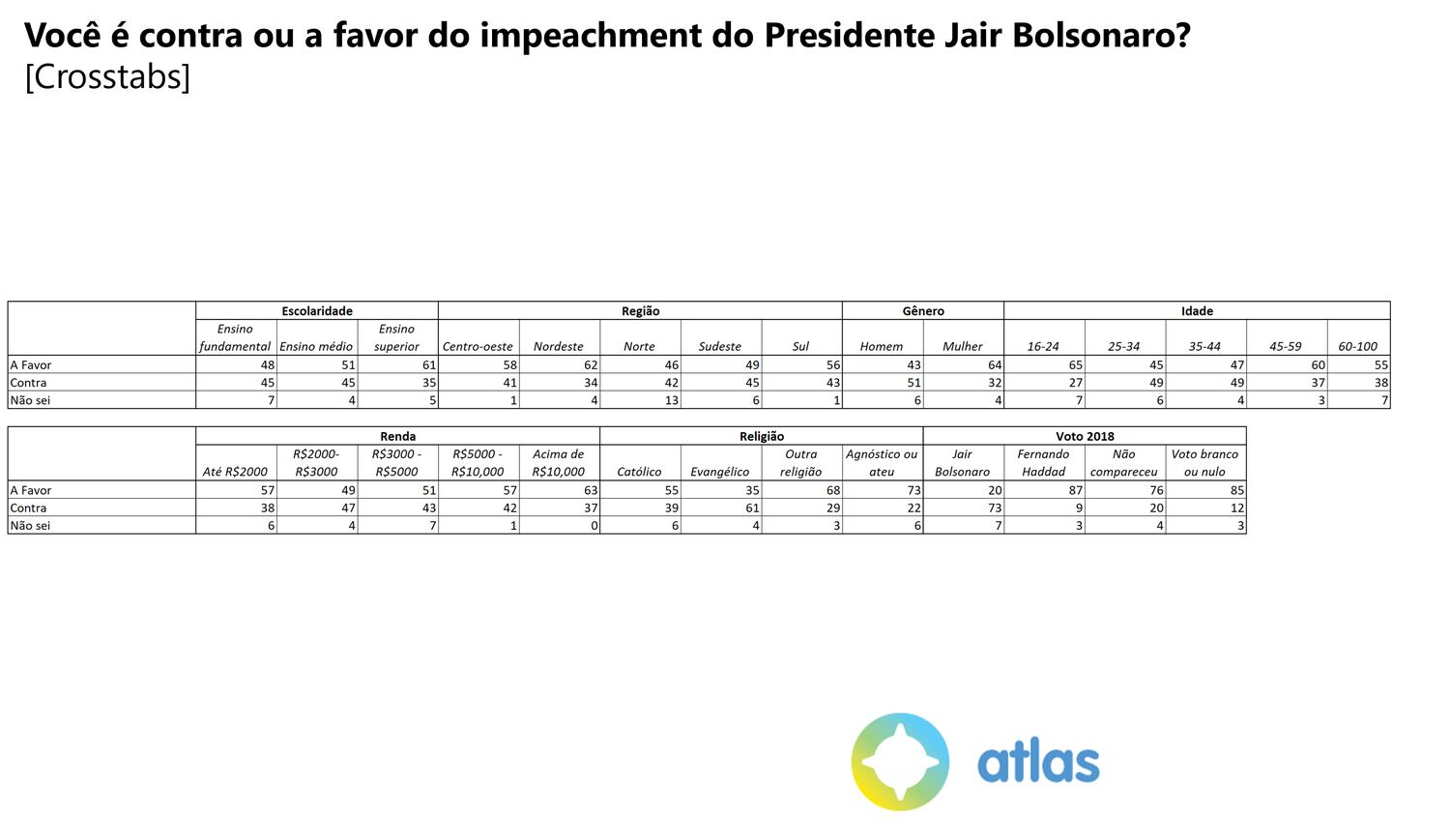

Para 53% da população brasileira é hora de submeter Jair Bolsonaro a um processo de impeachment. O número emerge da pesquisa Atlas divulgada neste domingo, quando surgem carreatas em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro pedindo a destituição do mandatário e o tema volta a ganhar atenção em Brasília em meio ao recrudescimento da pandemia e a crise do oxigênio em Manaus. O apoio ao impeachment ―que se espalha em todas as regiões e faixas de renda, mas é mais forte entre as mulheres e no Nordeste― está no patamar mais alto desde maio, quando alcançou 58% na série histórica medida pela empresa.

“Nós acompanhamos de perto esse número e há volatilidade, mas parece haver uma estabilidade desse patamar mais alto de apoio ao impeachment”, analisa Andrei Roman, CEO do Atlas, comentando o levantamento que tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e cujas entrevistas foram encerradas neste domingo. “53% é um limite ainda muito perto entre ter maioria ou não ter maioria. Se esse número chegar a 60%, aí podemos falar de uma maioria contundente que coloca pressão sobre o Congresso como foi com Dilma Rousseff”, segue Roman.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem tem prerrogativa de levar à análise os pedidos de impeachment que chegam até ele e, até o momento, ele diz que não vai fazê-lo. A Câmara vai eleger em 1° de fevereiro o seu novo comando. Os dois principais nomes são Baleia Rossi (MDB), apoiado por Maia e pela oposição, e Arthur Lira (PP), apoiado pelo bolsonarismo ―nenhum vinha se comprometendo a analisar os pedidos de impeachment, tornando o fator evolução da opinião pública ainda mais crucial na questão. Neste domingo, no entanto, Baleia Rossi citou o tema e cobrou o adversário pelo Twitter: “O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos de impeachment. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?”

A pesquisa Atlas, que deve divulgar nos próximos dias aprovação do presidente Bolsonaro e cenários para as presidenciais de 2022, mostra três pilares de resiliência do bolsonarismo no momento: os mais pobres, os homens e os evangélicos. Se na população em geral o apoio ao impeachment vai a 53%, entre os evangélicos esse número cai para apenas 35%, entre os homens cai para 43%, contra 64% de apoio à destituição entre as mulheres. “É ali nos evangélicos que o bolsonarismo é mais resiliente, porque se combinam vários fatores, sociais, culturais”, analisa Roman.

Os números também mostram como Bolsonaro perdeu apoio entre os mais ricos, uma fatia essencial para pavimentar sua vitória eleitoral em 2018. Para que os que têm renda acima de 10.000 reais, o apoio ao impeachment é 63%, quase o mesmo patamar dos que apoiam a caída do ultradireitista no Nordeste (são 62% contra 46% na região Norte, por exemplo).

“Quando os mais ricos aderem ao impeachment, é natural que o tema ganhe mais proeminência porque eles têm mais influência na mídia, no setor produtivo”, afirma Roman. Uma das grandes perguntas nas próximas semanas é em que velocidade a “conversão” de uma fatia mais pobre ao bolsonarismo, alavancada pelo auxílio emergencial finalizado em dezembro, pode se desfazer.

Pandemia, crise de Manaus e a opinião pública

A crise de Manaus também foi um fator político relevante nos últimos dias. Foi, por exemplo, o estopim para o primeiro grande panelaço em meses contra o presidente e que o termo impeachment aumentou em buscas na internet. Foi também nesta esteira de reveses na gestão da pandemia, que inclui atrasos na campanha de vacinação, que surgiram novas manifestações de rua pela saída do presidente. Houve carreatas neste sábado em capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Fortaleza promovidas pela oposição e grupos de esquerda. Neste domingo, novas carreatas, desta vez puxadas pela direita, aconteceram ao menos em São Paulo e no Rio. A novidade foi a participação dos grupos que foram protagonistas na mobilização pela saída de Dilma: MBL (Movimento Brasil Livre) e Vem Pra Rua. Os atos foram modestos.

A pesquisa Atlas foi realizada entre 20 e 24 de janeiro, com a participação de 3.073 entrevistas feitas por questionários aleatórios via internet. Eles são calibrados por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira (veja aqui os números na íntegra).

El País: Popularidade de Bolsonaro despenca ante piora da pandemia e fim do auxílio emergencial

Pesquisa Datafolha aponta aumento da desaprovação no Norte e no Nordeste, e levantamento da XP/Ipespe indica piora na percepção da atuação do presidente para enfrentar o novo coronavírus

Rodolfo Borges, El País

O presidente Jair Bolsonaro começou o ano dizendo que o país está quebrado e que, portanto, ele não consegue “fazer nada”. As últimas pesquisas de opinião de uma série de institutos indicam, contudo, que a população espera, cada vez mais, que o presidente faça alguma coisa. Um levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira aponta que a rejeição de Bolsonaro subiu para 40% desde dezembro, quando estava em 32%. já a aprovação caiu de 37% para 31% ―a maior queda desde o início de seu Governo. A última pesquisa XP/Ipespe, que circulou nesta semana, também mostra que o percentual de críticos do presidente (que foi de 35% para 40% em relação a dezembro) superou o de apoiadores (que caiu de 38% para 32%), algo que não acontecia desde julho do ano passado. Entre as razões apontadas por esses institutos de pesquisa para a mudança de humor dos brasileiros em relação ao presidente, estão o fim do auxílio emergencial e a forma como Bolsonaro tem lidado com a pandemia do novo coronavírus.

As análises são sustentadas pelos números das pesquisas. De acordo com o Datafolha, que ouviu 2030 pessoas em todo o Brasil por telefone, na região Nordeste, onde os moradores são mais dependentes do auxílio federal, a rejeição do presidente subiu de 34% para 43% ―até agora, a pior avaliação (ruim ou péssimo ) de Bolsonaro entre os nordestinos foi de 52%, em junho de 2020. Como se esperava, a retirada do auxílio emergencial para o enfrentamento da pandemia derrubou a última defesa de Bolsonaro contra o desconforto da população. Mas seu efeito na aprovação de Bolsonaro ainda pode ser sentido, como indica pesquisa PoderData divulgada na quinta-feira: entre aqueles que receberam o auxílio nos últimos meses, 52% aprovam o Governo, enquanto a maior parte do grupo que não o recebeu rejeita Bolsonaro (58%). O Instituto ouvi 2.500 pessoas por telefone.

Segundo o Datafolha, a maior queda na popularidade do presidente foi registrada no Norte, que, além de também depender mais do auxílio, viu a capital do Amazonas passar pelo desespero de não ter oxigênio para tratar seus pacientes. Desde de dezembro, o índice de ótimo e bom de Bolsonaro caiu de 47% para 36% por lá. Uma quarta pesquisa, da Exame/Ideia Big Data, deixa mais claro a influência da crise em Manaus na popularidade de Bolsonaro. Da semana passada para esta, a aprovação do presidente caiu de 37% para 26%, na maior queda semanal medida pelo instituto desde que ele assumiu o cargo ―60% dos entrevistados, aliás, consideram que o desempenho do presidente deve ser avaliado à luz do que acontece em Manaus.

“O movimento [de queda na popularidade] coincide com uma piora na percepção da atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus. São 52% os que a consideram ruim ou péssima, 4 pontos a mais que em dezembro”, diz o relatório da XP/Ipespe divulgado nesta semana ―o instituto ouviu 1000 pessoas por telefone entre 11 e 14 de janeiro. Não faltam exemplos para ilustrar esses números. Além de não ter conseguido prevenir a crise de saúde em Manaus, o Governo federal comprou todas as vacinas Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan, mesmo depois de o presidente ter dito enfaticamente, três meses antes, que nunca o faria. Além disso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que se mantém no cargo há meses porque, ao contrário dos dois antecessores, não ousa questionar as questionáveis posições do presidente, tentou convencer a população de que nunca tinha recomendado o controverso “tratamento precoce” contra a covid-19, apesar dos extensos registros de que o Ministério o fez.

O EL PAÍS publicou em primeira mão nesta semana um estudo em que Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e a Conectas Direitos Humanos diagnosticaram “a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo Governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República”. Os pesquisadores analisaram 3.049 normas federais produzidas em 2020 e concluíram: “Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço na publicação para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo”.

Tudo isso se soma às declarações desdenhosas de Bolsonaro sobre a pandemia e sobre as vacinas que podem ajudar a controlá-la. Nesta sexta-feira, em mais uma tentativa de atingir o governador de São Paulo, João Doria, que avança politicamente contra o presidente ao promover a Coronavac pelo país, Bolsonaro disse a jornalistas em Brasília que o imunizante do Butantan “não está comprovado cientificamente”, apesar do aval emergencial da Anvisa para a vacinação. O resultado das atitudes e afirmações de Bolsonaro durante a pandemia deve começar a ser sentido nas ruas neste fim de semana, para quando movimentos à direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL), e à esquerda, como a Frente do Povo sem Medo, agendaram manifestações.

Protagonistas do clamor popular pelo impeachment de Dilma Rousseff, MBL e Vem pra Rua chamaram atos para o domingo. Já a Frente do Povo sem Medo convoca carreatas pelo país para o sábado. A pressão popular visa a tirar Brasília da letargia contra Bolsonaro. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski encaminhou à Procuradoria Geral da União uma notícia crime oferecida pelo PCdoB contra o presidente. O partido pede que Bolsonaro e o ministro Pazuello sejam responsabilizados pelo colapso do sistema de saúde de Manaus. “O encaminhamento foi feito, pois apenas o PGR pode oferecer denúncia pela prática de crime comum contra o Presidente da República e Ministro de Estado,”, justificou Lewandowski.

O procurador-geral Augusto Aras avisou em nota divulgada na quarta-feira, entretanto, que “eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos Poderes da República são da competência do Legislativo”. Apesar do desconforto causado pela manifestação entre os subprocuradores e mesmo no próprio STF, o procurador-geral deixou claro que não pretende incomodar o presidente no âmbito de suas política de enfrentamento à pandemia. Enquanto isso, o Congresso Nacional se prepara para uma sucessão que encaminha-se para colocar no comando da Câmara e do Senado nomes da preferência do Palácio do Planalto. Caso isso se confirme, a pressão popular daqueles que desaprovam o presidente terá de se manifestar de forma muito expressiva para conseguir algum efeito prático na capital federal.

Eliane Brum: Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma “estratégia institucional de propagação do coronavírus”

Ao analisar 3.049 normas federais produzidas em 2020, a Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas Direitos Humanos mostram por que o Brasil já superou mais de 212.000 mortes por covid-19

A linha de tempo mais macabra da história da saúde pública do Brasil emerge da pesquisa das normas produzidas pelo Governo de Jair Messias Bolsonaro relacionadas à pandemia de covid-19. Num esforço conjunto, desde março de 2020, o Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e a Conectas Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, se dedicam a coletar e esmiuçar as normas federais e estaduais relativas ao novo coronavírus, produzindo um boletim chamado Direitos na Pandemia – Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil. Ontem, quinta-feira (21/1), lançaram uma edição especial na qual fazem uma afirmação contundente: “Nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo Governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República”.

Obtida com exclusividade pelo EL PAÍS, a análise da produção de portarias, medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões e decretos do Governo federal, assim como o levantamento das falas públicas do presidente, desenham o mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados pela covid-19 e, ao contrário de outras nações do mundo, ainda sem uma campanha de vacinação com cronograma confiável. Não é possível mensurar quantas das mais de 212.000 mortes de brasileiros poderiam ter sido evitadas se, sob a liderança de Bolsonaro, o Governo não tivesse executado um projeto de propagação do vírus. Mas é razoável afirmar que muitas pessoas teriam hoje suas mães, pais, irmãos e filhos vivos caso não houvesse um projeto institucional do Governo brasileiro para a disseminação da covid-19.

MAIS INFORMAÇÕES

- Plataforma do Ministério da Saúde indica cloroquina até para o meu gato Moreré

- Com fracasso federal em trazer doses e insumos, governadores buscam novos fornecedores para vacinas

- Opinião | Brasil precisa de mais que uma vacina para evitar múltiplos colapsos como o de Manaus

Há intenção, há plano e há ação sistemática nas normas do Governo e nas manifestações de Bolsonaro, segundo aponta o estudo. “Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço na publicação para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo”, afirma o editorial da publicação. “Esperamos que essa linha do tempo ofereça uma visão de conjunto de um processo que vivemos de forma fragmentada e muitas vezes confusa”.

A pesquisa é coordenada por Deisy Ventura, uma das juristas mais respeitadas do Brasil, pesquisadora da relação entre pandemias e direito internacional e coordenadora do doutorado em saúde global e sustentabilidade da USP; Fernando Aith, professor-titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP e diretor do CEPEDISA/USP, centro pioneiro de pesquisa sobre o direito da saúde no Brasil; Camila Lissa Asano, coordenadora de Programas da Conectas Direitos Humanos; e Rossana Rocha Reis, professora do departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da USP.

A linha do tempo é composta por três eixos apresentados em ordem cronológica, de março de 2020 aos primeiros 16 dias de janeiro de 2021: 1) atos normativos da União, incluindo a edição de normas por autoridades e órgãos federais e vetos presidenciais; 2) atos de obstrução às respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia; e 3) propaganda contra a saúde pública, definida como “o discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular a recomendações de saúde baseadas em evidências científicas, e promover o ativismo político contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avanço da covid-19”.

Os autores assinalam que a publicação não apresenta todas as normas e falas coletadas e armazenadas no banco de dados da pesquisa, mas sim uma seleção que busca evitar a repetição e apresentar o mais relevante para a análise. Os dados foram selecionados junto à base de dados do projeto Direitos na Pandemia, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União, além de documentos e discursos oficiais. No eixo que definem como propaganda, foi também realizada uma busca na plataforma Google para a coleta de vídeos, postagens e notícias.

A análise mostra que “a maioria das mortes seriam evitáveis por meio de uma estratégia de contenção da doença, o que constitui uma violação sem precedentes do direito à vida e do direito à saúde dos brasileiros”. E isso “sem que os gestores envolvidos sejam responsabilizados, ainda que instituições como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União tenham, inúmeras vezes, apontado a inconformidade à ordem jurídica brasileira de condutas e de omissões conscientes e voluntárias de gestores federais”. Também destacam “a urgência de discutir com profundidade a configuração de crimes contra a saúde pública, crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade durante a pandemia de covid-19 no Brasil”.

Os atos e falas de Bolsonaro são conhecidos, mas acabam se diluindo no cotidiano alimentado pela produção de factoides e de notícias falsas, no qual a guerra de ódios é também uma estratégia para encobrir a consistência e persistência do projeto que avança enquanto a temperatura é mantida alta nas redes sociais. A publicação provoca choque e mal estar ao sistematizar a produção explícita de maldades colocadas em prática por Bolsonaro e seu governo durante quase um ano de pandemia. Um dos principais méritos da investigação é justamente articular as diversas medidas oficiais e falas públicas do presidente na linha do tempo. Dessa análise meticulosa emerge o plano, com todas as suas fases devidamente documentadas.

Também torna-se explícito contra quais populações se concentram os ataques. Além dos povos indígenas, a quem Bolsonaro nega até mesmo água potável, há uma série de medidas tomadas para impedir que os trabalhadores possam se proteger da covid-19 e fazer isolamento. O governo amplia o conceito de atividades essenciais até mesmo para salões de beleza e busca anular o direito ao auxílio emergencial de 600 reais determinado pelo Congresso a várias categorias. Ao mesmo tempo, busca implantar um duplo tratamento aos profissionais de saúde: Bolsonaro veta integralmente o projeto que prevê compensação financeira para aqueles trabalhadores que ficarem incapacitados em consequência de sua atuação para conter a pandemia e tenta isentar os funcionários públicos de qualquer responsabilidade por atos e omissões no enfrentamento à covid-19. Em resumo: o trabalho duro e arriscado de prevenção e combate numa pandemia é desestimulado, a omissão é estimulada.

Através de retenção de recursos destinados à covid-19, o Governo prejudica a assistência aos doentes na rede pública de Estados e municípios. A guerra contra governadores e prefeitos que tentam implementar medidas de prevenção e combate ao vírus é constante. Por meio de vetos, Bolsonaro anula mesmo as medidas mais básicas, como obrigatoriedade de máscaras dentro de estabelecimentos com autorização para funcionar. Muitas de suas medidas e vetos são depois derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo próprio Legislativo.

Esse é outro ponto importante: a análise dos dados mostra também o quanto a situação do Brasil poderia ser ainda mais trágica caso o STF e outras instâncias não tivessem barrado várias das medidas de propagação do vírus produzidas pelo Governo. Apesar da fragilidade demonstrada pelas instituições e pela sociedade, é visível o esforço de parte dos protagonistas para tentar anular ou neutralizar os atos de Bolsonaro. É possível fazer o exercício de projetar o quanto todos esses esforços, somados e associados a um governo disposto a prevenir a doença e combater o vírus, poderiam ter feito para evitar mortes em um país que conta com o Sistema Único de Saúde (SUS). Em vez disso, Bolsonaro produziu uma guerra em que a maior parte da energia de parte das instituições e da sociedade organizada foi dissipada para reduzir os danos produzidos por suas ações, em vez de se concentrar em combater a maior crise sanitária em um século.

Quase um ano depois do primeiro caso de covid-19, resta saber se as instituições e a sociedade que não estão acumpliciadas com Bolsonaro serão fortes o suficiente para, diante do mapa de ações institucionais de propagação do vírus, finalmente barrar os agentes de disseminação da doença. O uso da máquina do Estado para promover destruição tem sido determinante para produzir a realidade atual de mais de 1.000 covas abertas por dia para abrigar pessoas que poderiam estar vivas. Na gaveta de Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, há mais de 60 pedidos de impeachment. No Tribunal Penal Internacional, pelo menos três comunicações relacionam genocídio e outros crimes contra a humanidade à atuação de Bolsonaro e membros do governo relacionadas à pandemia. As próximas semanas serão decisivas para que os brasileiros digam quem são e o que responderão às gerações futuras quando lhes perguntarem onde estavam quando tantos morreram de covid-19.

A seguir, os principais pontos da linha do tempo das ações de Jair Bolsonaro e seu Governo:

MARÇO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 10: 1º-7/03/2020)

CASOS ACUMULADOS: 19 - ÓBITOS ACUMULADOS: 0

“Pequena crise”

Uma portaria da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) tenta abrir uma brecha para o acesso de não indígenas, “em caráter excepcional”, com o objetivo de realizar “atividades essenciais” em territórios de povos isolados. A medida busca usar a covid-19 para criar uma porta de acesso a comunidades que nunca tiveram contato com não indígenas (nem com seus vírus e bactérias) ou que decidiram viver sem contato.

O que Bolsonaro diz:

“OBVIAMENTE TEMOS NO MOMENTO UMA CRISE, UMA PEQUENA CRISE. NO MEU ENTENDER, MUITO MAIS FANTASIA. A QUESTÃO DO CORONAVÍRUS, QUE NÃO É ISSO TUDO QUE A GRANDE MÍDIA PROPALA OU PROPAGA PELO MUNDO TODOEM 7/3, EM MIAMI, NA FLÓRIDA, REGIÃO CONSIDERADA DE ALTO RISCO. PELO MENOS 23 PESSOAS DE SUA COMITIVA FORAM INFECTADAS

ABRIL(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 15: 5-10/4)

CASOS ACUMULADOS: 20.818 - ÓBITOS ACUMULADOS: 699

Troca de ministro

Bolsonaro demite o ministro da Saúde durante a pandemia. Luiz Henrique Mandetta, além de político, é médico. A principal razão da demissão é a discordância sobre o uso da cloroquina e sobre a atuação pautada pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao final de março, segundo Mandetta, o presidente passou a buscar assessoria para se contrapor aos dados e à estratégia do Ministério da Saúde: “O Palácio do Planalto passou a ser frequentado por médicos bolsonaristas. (...) Ele [Bolsonaro] queria no seu entorno pessoas que dissessem aquilo que ele queria escutar. (...) Nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a cloroquina como um caminho de saúde. A preocupação dele era sempre: ‘Vamos dar esse remédio porque, com essa caixinha de cloroquina na mão, os trabalhadores voltarão à ativa, voltarão a produzir’. (...) O projeto dele para o combate à pandemia é dizer que o governo tem o remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem ia morrer de qualquer maneira”.

O Congresso aprova o auxílio emergencial de 600 reais, medida parlamentar que seria equivocadamente associada a Bolsonaro por grande parte dos beneficiados, resultando em aumento de popularidade para o presidente.

O que Bolsonaro diz:

“E DAÍ? LAMENTO, QUER QUE FAÇA O QUÊ? EU SOU ‘MESSIAS’, MAS EU NÃO FAÇO MILAGRE28/4, AO COMENTAR O NÚMERO DE MORTOS DURANTE UMA ENTREVISTA, FAZENDO REFERÊNCIA AO SEU NOME DO MEIO

MAIO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 19: 3-9/5)

CASOS ACUMULADOS: 155.939 - ÓBITOS ACUMULADOS: 3.877

Guerra com Estados

Bolsonaro usa decretos para boicotar as determinações de prevenção e combate à covid-19 de estados e municípios. Para isso, amplia o entendimento do que é atividade essencial durante uma pandemia e que, portanto, pode seguir funcionando apesar do agravamento da emergência sanitária. Assim, a área de construção civil, salões de beleza e barbearias, academias de esporte de todas as modalidades e serviços industriais em geral passam a ser “atividades essenciais”.

O presidente tenta ainda isentar os agentes públicos de serem responsabilizados, civil e administrativamente, por atos e omissões no enfrentamento da pandemia. Bolsonaro também veta o auxílio emergencial de 600 reais mensais instituído pelo Congresso a pescadores artesanais, taxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, entregadores de aplicativo, profissionais autônomos de educação física, ambulantes, feirantes, garçons, babás, manicures, cabeleireiros e professores contratados que estejam sem receber salário. Pela lei aprovada pelo parlamento, essas categorias seriam contempladas pelo auxílio emergencial, para que pudessem fazer isolamento para se proteger do vírus.

O novo ministro da Saúde, médico Nelson Teich, se demite: “Não vou manchar a minha história por causa da cloroquina”. Assume o posto, interinamente, o general da ativa Eduardo Pazuello. Em solenidade oficial, o militar afirmou que, antes de assumir o cargo, “nem sabia o que era o SUS”. A militarização do ministério se amplia ainda mais. Um protocolo do Ministério da Saúde determina o uso de cloroquina para todos os casos de covid-19, medicamento comprovadamente sem eficácia para combater o novo coronavírus.

Bolsonaro abre guerra contra governadores. O Conselho Nacional da Saúde denuncia que mais de 8 bilhões de reais destinados ao combate à pandemia deixaram de ser repassados aos estados e municípios, que sofrem com a falta de insumos básicos, respiradores e leitos. O CNS lança a campanha “Repassa já!”.

O que Bolsonaro diz:

“SE FOR ISSO MESMO, É GUERRA. SE QUISEREM EU VOU A SÃO PAULO, VOCÊS TÊM QUE LUTAR CONTRA O GOVERNADOR14/5, EM VIDEOCONFERÊNCIA PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP), INCITANDO OS EMPRESÁRIOS A LUTAR CONTRA O 'LOCKDOWN'

JUNHO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 24: 7-13/6)

CASOS ACUMULADOS: 850.514 - ÓBITOS ACUMULADOS: 42.720

Apagão de dados

Bolsonaro incita seus seguidores a invadir hospitais e filmar, com a justificativa de que os números de doentes e de ocupação de leitos estão inflacionados. Em 3 de junho, o Governo divulga dados sobre a covid-19 com atraso, após as 22h. Em 5 de junho, o site do Ministério da Saúde sai do ar e retorna no dia seguinte apenas com informações das últimas 24 horas. A tentativa de encobrir os números de doentes e de mortos por covid-19 é denunciada pela imprensa. A sociedade perde a confiança nos dados oficiais e seis dos principais jornais e sites de jornalismo —G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e UOL— formam um consórcio para registrar os números da pandemia.

O que Bolsonaro diz:

“ARRANJA UMA MANEIRA DE ENTRAR E FILMAR. MUITA GENTE TÁ FAZENDO ISSO, MAS MAIS GENTE TEM QUE FAZER PARA MOSTRAR SE OS LEITOS ESTÃO OCUPADOS OU NÃO, SE OS GASTOS SÃO COMPATÍVEIS OU NÃO10/6, EM TRANSMISSÃO AO VIVO NO FACEBOOK

JULHO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28: 5-11/7)

CASOS ACUMULADOS: 1.839.850 - ÓBITOS ACUMULADOS: 71.469

Vetos de maldade

Bolsonaro veta a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Também veta a multa aos estabelecimentos que não disponibilizem álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, elevadores e escadas rolantes.

Bolsonaro veta a obrigação dos estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia de fornecer gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual. Veta ainda a obrigação de afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas.

Bolsonaro veta medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19. Entre elas: o acesso a água potável, materiais de higiene e limpeza, leitos hospitalares e de UTIs, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, materiais informativos sobre a covid-19 e internet nas aldeias. Veta também a obrigação da União de distribuir alimentos aos povos indígenas, durante a pandemia, na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas.

O Exército paga 167% a mais pelo principal insumo da cloroquina, com a seguinte justificativa: “produzir esperança para corações aflitos”.

Ao criticar a militarização do Ministério da Saúde, o ministro do STF Gilmar Mendes define a resposta do governo federal à pandemia como “genocídio”: “Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. (...) É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso por fim a isso”.

O que Bolsonaro diz:

“LAMENTO AS MORTES. MORRE GENTE TODO DIA, DE UMA SÉRIE DE CAUSAS. É A VIDA30/7, EM MEIO A UMA AGLOMERAÇÃO EM BAGÉ, NO RIO GRANDE DO SUL

AGOSTO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32: 2-8/8)

CASOS ACUMULADOS: 3.012.412 - ÓBITOS ACUMULADOS: 100.477

Ataque à vacina

Bolsonaro veta integralmente o projeto de lei que determina compensação financeira paga pela União a profissionais e trabalhadores de saúde que ficarem incapacitados por atuarem no combate à covid-19.

O Governo Bolsonaro ignora a proposta da Pfizer, que garante a entrega do primeiro lote de vacinas em 20 de dezembro de 2020.

O Ministério da Saúde rejeita a doação de pelo menos 20 mil kits de testes PCR para covid-19 da empresa LG International, dois meses após a oferta.

O que Bolsonaro diz:

“NINGUÉM PODE OBRIGAR NINGUÉM A TOMAR VACINA31/8, EM CONVERSA COM APOIADORES NO JARDIM DO PALÁCIO DO ALVORADA

SETEMBRO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 37: 6-12/9)

CASOS ACUMULADOS: 4.315.687 - ÓBITOS ACUMULADOS: 131.210

Militar na Saúde

Uma resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) flexibiliza ainda mais a prescrição de ivermectina e nitazoxanida, dispensando a retenção de receita médica para a venda em farmácias. Os medicamentos são propagandeados pelo governo como eficazes para a covid-19, mas estudos científicos mostram que não diminuem a gravidade da doença nem impedem a morte de pacientes. O general da ativa Eduardo Pazuello é efetivado como ministro da Saúde.

O que Bolsonaro diz:

“ESTAMOS PRATICAMENTE VENCENDO A PANDEMIA. O GOVERNO FEZ TUDO PARA QUE OS EFEITOS NEGATIVOS DA MESMA FOSSEM MINIMIZADOS, AJUDANDO PREFEITOS E GOVERNADORES COM NECESSIDADES NA SAÚDE11/9, EM AGLOMERAÇÃO NA BAHIA

OUTUBRO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41: 4-10/10)

CASOS ACUMULADOS: 5.082.637 - ÓBITOS ACUMULADOS:150.198

“Vacina chinesa”

Bolsonaro afirma que a pandemia foi superdimensionada, mente que a cloroquina garante 100% de cura se usada no início dos sintomas e cancela a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac pelo Ministério da Saúde: “O povo brasileiro não será cobaia de ninguém”.

O que Bolsonaro diz:

“ESTÁ ACABANDO A PANDEMIA [NO BRASIL]. ACHO QUE [O JOÃO DORIA, GOVERNADOR DE SÃO PAULO] QUER VACINAR O PESSOAL NA MARRA RAPIDINHO PORQUE [A PANDEMIA] VAI ACABAR E DAÍ ELE FALA: ‘ACABOU POR CAUSA DA MINHA VACINA’. QUEM ESTÁ ACABANDO É O GOVERNO DELE, COM TODA CERTEZA” (...) O QUE EU VEJO NA QUESTÃO DA PANDEMIA? ESTÁ INDO EMBORA, ISSO JÁ ACONTECEU, A GENTE VÊ LIVROS DE HISTÓRIA.”EM 30/10, EM DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS POR UM SITE BOLSONARISTA

NOVEMBRO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 45: 1º-7/11)

CASOS ACUMULADOS: 5.653.561 - ÓBITOS ACUMULADOS:162.269

Produção de mentiras

Apesar de todos os fatos e números em contrário, Bolsonaro afirma que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia. Segue atacando a vacina.

O que Bolsonaro diz:

“MORTE, INVALIDEZ, ANOMALIA. ESTA É A VACINA QUE O [JOÃO] DORIA QUERIA OBRIGAR TODOS OS PAULISTANOS A TOMAR. O PRESIDENTE DISSE QUE A VACINA JAMAIS PODERIA SER OBRIGATÓRIA. MAIS UMA QUE JAIR BOLSONARO GANHAEM 10/11, NO FACEBOOK, AO COMEMORAR A SUSPENSÃO DOS TESTES DA VACINA CORONAVAC

DEZEMBRO(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 50: 6-12/12)

CASOS ACUMULADOS: 6.880.127 - ÓBITOS ACUMULADOS: 181.123

Qual é o plano?

Bolsonaro anuncia que não vai se vacinar e atua para criar pânico na população, referindo-se a terríveis efeitos colaterais. Em resposta ao questionamento do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde apresenta o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O Governo, porém, ainda não tem vacina a oferecer nem cronograma confiável de vacinação. Onze ex-ministros da Saúde de diferentes partidos publicam artigo denunciando “desastrada e ineficiente condução do MS em relação à estratégia brasileira de vacinação da população contra a covid-19”. Ainda não há plano emergencial para os indígenas. Diz o ministro Luís Roberto Barroso, do STF: “Impressiona que, após quase 10 meses de pandemia, não tenha a União logrado o mínimo: oferecer um plano com seus elementos essenciais, situação que segue expondo a risco a vida e a saúde dos povos indígenas”.

O que Bolsonaro diz:

“A PANDEMIA, REALMENTE, ESTÁ CHEGANDO AO FIM. TEMOS UMA PEQUENA ASCENSÃO, AGORA, QUE CHAMA DE PEQUENO REPIQUE QUE PODE ACONTECER, MAS A PRESSA DA VACINA NÃO SE JUSTIFICA. (...) VÃO INOCULAR ALGO EM VOCÊ. O SEU SISTEMA IMUNOLÓGICO PODE REAGIR, AINDA DE FORMA IMPREVISTA19/12, EM ENTREVISTA AO PROGRAMA DE UM DE SEUS FILHOS NO YOUTUBE

JANEIRO DE 2021, ATÉ O DIA 16(SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2:10-16/1)

CASOS ACUMULADOS: 8.455.059 - ÓBITOS ACUMULADOS: 209.296

Mortos por asfixia

O Ministério das Relações Exteriores afirma ter comprado 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford da Índia. Nos dias seguintes, o governo federal organiza uma grande operação de propaganda, incluindo a divulgação massiva na mídia e adesivagem de um Airbus da Azul Linhas Aéreas, que faria uma “viagem histórica” com o slogan: “Vacinação - Brasil imunizado - Somos uma só nação”. Bolsonaro chega a enviar uma carta ao Primeiro Ministro da Índia solicitando urgência no envio das doses, mas a operação é suspensa pela Índia. Diante do colapso da saúde em Manaus, com pacientes morrendo asfixiados por falta de oxigênio na rede hospitalar, o ministro da Saúde, general da ativa Eduardo Pazuello, declara: “O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vão esperar chegar o oxigênio para ser distribuído”.

Bolsonaro veta parte da Lei Complementar nº 177, de 12/1/20, aprovada por ampla maioria no Senado (71 x1 votos) e na Câmara dos Deputados (385 x 18 votos). Segundo a Agência FAPESP, vetos presidenciais subtraem 9,1 bilhões de reais dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação neste ano, impedindo que o Brasil desenvolva uma vacina contra a covid-19, apesar de ter infraestrutura e recursos humanos suficientes. Comunidades acadêmica e empresarial mobilizam-se para derrubada dos vetos,

O que Bolsonaro diz:

“O BRASIL ESTÁ QUEBRADO, CHEFE. EU NÃO CONSIGO FAZER NADA. EU QUERIA MEXER NA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA, TÁ, TEVE ESSE VÍRUS, POTENCIALIZADO PELA MÍDIA QUE NÓS TEMOS, ESSA MÍDIA SEM CARÁTER5/1, NA SAÍDA DO PALÁCIO DO PLANALTO

Acesse o documento completo aqui.

Juan Arias: O desafio arrogante de Bolsonaro, que acredita ser blindado por Deus

Bolsonaro, em vez de concentrar todas as suas energias em tirar da crise um país que “está quebrado”, como ele diz com sadismo, tenta apenas se blindar no poder para se reeleger

A dor dos asfixiados em Manaus por falta de oxigênio, uma verdadeira tragédia nacional, despertou o “Fora, Bolsonaro!” e fez os panelaços de protesto soarem mais fortes do que nunca. Voltou a surgir assim a possibilidade de um impeachment para arrancar Bolsonaro do poder. Minhas colegas Giovanna Oliveira, Carla Jiménez e Flavia Marreiro nos contaram muito bem em seus textos neste jornal.