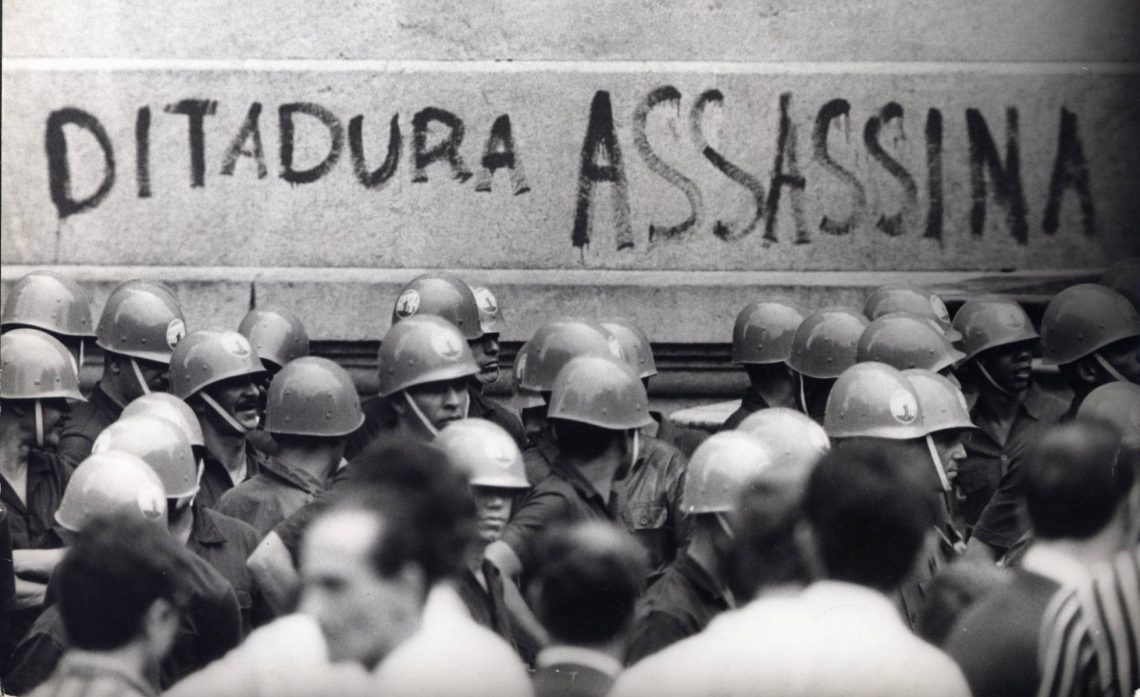

Ditadura

Desastre de Bolsonaro e incapacidade de governar são destaques da nova Política Democrática Online

Revista da FAP analisa o resultado das eleições em direção diferente a da polarização de 2018; acesso gratuito no site da entidade

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

O recado das urnas em direção oposta à da polarização de dois anos atrás, o desastre da gestão governamental de Bolsonaro que gerou retrocesso recorde na área ambiental e a incapacidade de o presidente exercer sua responsabilidade primária, a de governar, são destaques da revista Política Democrática Online de dezembro. A publicação mensal foi lançada, nesta quinta-feira (17), pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), que disponibiliza a íntegra dos conteúdos em seu site, gratuitamente.

Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de dezembro!

No editorial, a publicação projeta o que chama de “horizonte sombrio”. “Na situação difícil que se desenhou em 2020, é preciso reconhecer que o governo obteve vitórias inesperadas. Conseguiu, de maneira surpreendente, eximir-se da responsabilidade pelas consequências devastadoras, em termos de número de casos e de óbitos, da progressão da pandemia em território nacional”, diz um trecho.

Em entrevista exclusiva concedida a Caetano Araújo e Vinicius Müller, o professor do Departamento de Ciência Política da USP (Universidade de São Paulo), José Álvaro Moisés, avalia que existe, no Brasil, um vácuo de lideranças democráticas e progressistas capazes de interpretar o momento e os desafios do país e que possam se opor com chances reais de vencer Bolsonaro nas eleições de 2022.

Moisés, que é coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Qualidade da Democracia do IEA (Instituto de Estudos Avançados) da USP, o grande desafio da oposição para superar o Bolsonarismo é o de se constituir em uma força com reconhecimento da sociedade. Isso, segundo ele, para garantir a sobrevivência da democracia e, ao mesmo tempo, adotar estratégias adequadas para a retomada do desenvolvimento do País.

Outro destaque é para a análise do historiador e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) Alberto Aggio, que avalia que “o Ano 2 – como dizem os jovens – ‘deu mal’ para Bolsonaro”. Ao final de 2020, diz o autor do artigo, o destino o presidente é cada vez mais incerto, com popularidade declinante e problemas políticos de grande magnitude. “Com a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas, perdeu seu principal referente ideológico”, afirma Aggio.

“O isolamento internacional do País é sem precedentes, depois de desavenças com a China e a União Europeia. Sob pressão, Bolsonaro estará forçado a uma readequação na política externa. Não haverá futuro caso não se supere a redução do Brasil a ‘País pária’ na ordem mundial, admitido de bom grado pelo chanceler Ernesto Araujo”, acrescenta o professor da Unesp.

Ex-ministro da Reforma Agrária, Defesa Nacional e Segurança Pública e ex-deputado federal, Raul Jungmann analisa, em seu artigo, a necessidade de dialogar e liderar as Forças Armadas na definição de uma defesa nacional adequada ao Brasil. Isso, segundo ele, “é um imperativo da nossa existência enquanto nação soberana”. “Construir essa relação, levar a sério nossa defesa e as FFAA, assumir as responsabilidades que cabem ao poder político e as nossas elites, é também uma questão democrática, incontornável e premente”, assevera.

O conselho editorial da revista Política Democrática Online é formado por Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho.

Veja lista de todos os conteúdos da revista Política Democrática Online de dezembro:

- José Álvaro Moisés: ‘O Bolsonarismo entrou em crise porque ele não tem conteúdo nenhum’

- Cleomar Almeida: Vítimas enfrentam longa via-crúcis no combate ao estupro

- Charge de JCaesar

- Editorial: Horizonte sombrio

- Rodrigo Augusto Prando: A politização da vacina e o Bolsonarismo

- Paulo Ferraciolli: RCEP, o maior tratado de livre-comércio do mundo

- Paulo Fábio Dantas Neto: Em busca de um centro – Uma eleição e dois scripts

- Bazileu Margarido: Política ambiental liderando o atraso

- Jorio Dauster: Do Catcher ao Apanhador, um percurso de acasos

- Alberto Aggio: Bolsonaro, Ano 2

- Zulu Araújo: Entre daltônicos, pessoas de cor e o racismo

- Ciro Gondim Leichsenring: Adivinhando o futuro

- Dora Kaufman: Transformação digital acelerada é desafio crucial

- Henrique Brandão: Nelson Rodrigues – O mundo pelo buraco da fechadura

- Hussein Kalout: A diplomacia do caos

- João Trindade Cavalcante Filho: O STF e a democracia

- Raul Jungmann: Militares e elites civis – Liderança e responsabilidade

Leia também:

Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

Merval Pereira: Uso político das Forças Armadas

A tentativa do presidente Bolsonaro - um tenente sindicalista que acabou saindo do Exército por questões disciplinares, promovido a capitão - de politizar sua relação com as Forças Armadas gerou uma nova crise interna. Ele reduziu, através de decreto, o critério para a promoção do último posto das Armas - coronéis do Exército e da Aeronáutica, e Capitães de Mar e Guerra. Em vez de promoção também no Quadro de Acesso por antiguidade (QAA), as promoções passariam a ser apenas por merecimento (QAM - Quadro de Acesso por Merecimento).

Houve reações internas, pois a promoção apenas por merecimento poderia ensejar uma decisão política do presidente da República, que é quem dá a última palavra. Três dias depois o decreto foi cancelado, voltando tudo ao que era antes. O presidente Bolsonaro cultiva desde sempre o relacionamento com os militares, primeiro para ganhar votos especialmente das patentes inferiores, pois defendia os interesses da classe no Congresso, o que lhe garantiu sete mandatos de deputado federal seguidos.

Na presidência da República, aparelhou seu ministério e os demais órgãos do governo com militares de diversas patentes, da ativa e da reserva. Boa parte sem qualificação para os cargos que ocupam, como o ministro da Saúde, General da ativa. E passou a prestigiar qualquer cerimônia militar, especialmente nas escolas de formação de oficiais.

No tempo em que acalentava abertamente ideias golpistas, vivia repetindo que contava com o apoio das Forças Armadas. Recentemente, houve um atrito diante das repetidas tentativas de politizar a questão militar. O comandante do Exército, General Pujol, aproveitou uma solenidade para deixar clara sua posição: “Nosso assunto é militar, preparo e emprego. As questões políticas? Não nos metemos em áreas que não nos dizem respeito. Não queremos fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre em nossos quartéis.”

O incômodo foi tão grande, com Bolsonaro fazendo questão de repisar que era o Comandante em Chefe das Forças Armadas, que o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva viu-se obrigado a soltar uma nota oficial afirmando que o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado "apreço pelas Forças Armadas" e que esse sentimento "tem sido correspondido".

Curiosamente, essa tentativa de interferir na estrutura interna das Forças Armadas para tirar proveito político, pois Bolsonaro teria condições de nomear oficiais-generais das três Armas mais alinhados à sua visão política, foi feita também pelo PT no governo Dilma.

Um decreto assinado por ela transferia para o Ministério da Defesa poderes dos comandantes militares, entre esses a promoção aos postos de oficiais superiores; designação e dispensa de militares para missão de caráter eventual ou transitória no exterior; nomeação e exoneração de militares, exceto oficiais-generais, para cargos e comissões no exterior criados por ato do presidente da República; poder de transferir para reserva remunerada oficiais superiores, intermediários e subalternos, bem como a reforma de oficiais da ativa e da reserva e de oficial- general da ativa, após sua exoneração ou dispensa de cargo ou comissão pelo presidente da República.

Na ocasião, o então deputado federal Jair Bolsonaro denunciou da tribuna que o objetivo real do decreto era interferir na formação dos oficiais das três Armas. Isso porque o art. 4 º do texto revogava o decreto n º 62.104, de 11 de janeiro de 1968, que delegava “competência aos ministros de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para aprovar, em caráter final, os regulamentos das escolas e centros de formação e aperfeiçoamento respectivamente da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica militar”.

Ao revogar o decreto de 1968, essa função passaria automaticamente para o Ministério da Defesa, que teria em suas mãos um poder de controle sobre a formação e a promoção de oficiais-generais. Como agora, o decreto foi cancelado por outro.

Mas, um documento oficial do PT após a vitória de Bolsonaro para a presidência da República afirmava abertamente que um dos erros do partido quando esteve no poder foi não interferir no currículo das escolas de formação dos militares.

Elio Gaspari: Os comandantes e o tenente Andrea

Violência policial se manifesta também nos motins de PMs que recebem o beneplácito de hierarcas

A cena, gravada em setembro num quartel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, está na rede. O segundo-tenente André Luiz Leonel Andrea derruba e espanca uma mulher algemada (pelo menos sete socos e dois chutes). Outro PM segura a senhora enquanto ela é esmurrada, até que uma policial militar contém o oficial. O comando da corporação diz que só soube do episódio semanas depois e tirou o tenente do comando do pelotão da cidade de Bodoquena. Quanto à senhora, explicou o comando, era uma desordeira, estava bêbada e desacatou os policiais. Era por isso que estava detida e algemada. Admitindo que essa versão é verdadeira, só faltava que apanhasse porque foi comprar cloroquina.

Também está na rede outro vídeo, de março. Nele, o tenente Andrea explica à população de Bodoquena as regras do toque de recolher imposto pela pandemia. É outro homem. Fala pelo menos 15 vezes em leis ou decretos, cita a Constituição e, em 13 ocasiões, pede bom senso a todos. Vendo-o, sente-se uma ponta de orgulho pelo agente da lei.

A Polícia Militar não tem generais, mas há muitos deles na cúpula de um governo que estimula a violência do Estado num país de maricas. A eles e aos coronéis das Polícias Militares, cabe cuidar da ordem dentro de suas corporações. Qual tenente Andrea querem formar? O que fala em leis e bom senso ou o que esmurra uma mulher algemada?

Na tarde de 31 de março de 1964, o tenente Freddie Perdigão Pereira tinha 28 anos e comandava os tanques mandados para os portões do Palácio das Laranjeiras para proteger o governo do presidente João Goulart. Tornou-se um torturador do DOI e esteve nas cenas da prisão do deputado Rubens Paiva, em 1971, e do atentado do Riocentro, dez anos depois. Perdigão era um tipo alterado, mas virou o que virou pela tolerância e pelo estímulo dos comandantes militares da ocasião.

Passou o tempo, mudou o regime, e todo o entulho dos crimes praticados pela ditadura foi para a biografia de tenentes, capitães e majores. Fritaram a gaveta de baixo. Quando muito, disseram que os ampararam “sub-repticiamente”.

A violência policial já foi terceirizada com milícias particulares de empresas cujos diretores circulam em Davos dando aulas ao mundo. Na estrutura da segurança pública, ela continua no cotidiano das periferias das cidades ou em salas de delegacias e de quartéis como o de Bodoquena. Há anos ela se manifesta também nos motins de policiais militares que recebem o beneplácito de hierarcas e são invariavelmente perdoados por anistias votadas pelo Congresso ou pelas Assembleias Legislativas.

Será difícil convencer um jovem tenente a respeitar um preso se seus superiores levam semanas para examinar um vídeo gravado no quartel e protegem-no dentro do limite do possível.

Faz tempo, um oficial que fez fama num DOI caiu num comando do general Antônio Carlos de Andrada Serpa, e ele lhe disse que aquela função poderia trazer problemas para sua carreira. Em 2014, o oficial relembrou: “Eu respondi que fiz tudo direito, só recebi elogios e fui condecorado, portanto o Exército cuidaria de mim. Ele me disse: ‘Deus queira que você tenha razão’. Hoje eu me dei conta de que ele sabia do que falava”.

El País: Sentença histórica contra o centro de tortura de mulheres na ditadura de Pinochet

Um juiz do Chile considera que os abuso sexuais cometidos por agentes da polícia secreta constituíram “uma forma específica de violência contra a mulher”

Pablo Cadiz, El País

Beatriz Bataszew ficou aterrorizada quando soube o que estava acontecendo no porão de Venda Sexy. Horas antes, em 12 de setembro de 1974, ela havia sido detida por agentes da Direção Nacional de Inteligência (DINA), a polícia secreta da ditadura de Augusto Pinochet, que a transferiram para aquele centro clandestino instalado em uma casa de dois andares de um setor de classe média da comuna de Macul, em Santiago do Chile.

A origem do nome Venda Sexy está registrada no primeiro Relatório da Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura ―mais conhecido como relatório Valech. Lá ficou estabelecido que era parte do jargão dos agentes da DINA e estava relacionado ao seu método preferido de tortura: abuso sexual, principalmente de mulheres, que durante sua passagem pela casa ficavam nuas e vendadas.

Para Beatriz Bataszew, estudante de engenharia florestal e militante do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), sua passagem pelos porões da casa foi de cinco dias, nua, vendada, sem contato com o exterior e submetida a vários interrogatórios nos quais foi torturada, agredida e abusada sexualmente. O lugar também era conhecido como a discoteca: um toca-discos ficava ligado a todo volume para ocultar o horror.

O que aconteceu em Venda Sexy, afirma Beatriz, estava completamente fora do que ela e outros militantes de movimentos de esquerda imaginavam sobre a repressão, em meio aos anos mais duros da ditadura. Um dos primeiros avisos do que ela iria viver chegou ao escutar a história de Marta Neira, de quem perderiam todo o rastro e iria engrossar a lista dos mais de 1.210 presos desaparecidos pelo regime: “Ela voltou do porão e relatou desesperada, desconcertada, que havia sido violentada pelo cachorro. Isso foi terrível para nós que ainda não tínhamos passado por aquela experiência, porque quando ela contava eu pensava que isso iria acontecer comigo, e de fato aconteceu”.

Os estupros eram perpetrados pelos próprios agentes da DINA e em especial por uma mulher: Ingrid Olderock, descendente de alemães, com ideias ligadas ao nazismo, que se tornou conhecida na polícia secreta por meio de seu cachorro Volodia, da raça pastor alemão e treinado para cometer os abusos. “Não foi só violência sexual, foi violência política sexual, que tinha como objetivo nos domesticar, nos disciplinar e particularmente nos punir, porque éramos mulheres que lutávamos decididamente contra a ditadura”, diz Beatriz Bataszew, lembrando o que viveu há quase meio século.

O caso dela faz parte de uma decisão inédita da Justiça chilena que incorporou uma perspectiva de gênero ao condenar os ex-agentes da DINA Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas e Hugo Hernández a 15 anos de prisão como autores de sequestros e uso de tortura com violência sexual contra Beatriz e cinco outras mulheres: Cristina Godoy, Laura Ramsay, Beatriz Bataszew, Sara de Witt, Alejandra Holzapfel e Clivia Sotomayor; além de quatro homens que foram vítimas de sequestro e tortura entre 1974 e 1975, dentro de Venda Sexy.

A particularidade da decisão do juiz Mario Carroza reside no fato de que os abusos cometidos durante os interrogatórios foram considerados “uma forma específica de violência contra a mulher”, em consonância com padrões internacionais. “No estudo do ocorrido no referido recinto clandestino de detenção, os agentes não se limitaram apenas a sequestrar homens e mulheres, com o propósito de trancafiá-los e deles extrair informações, sob tortura, que no caso das mulheres, por sua natureza e gravidade, tiveram um impacto sobre elas que marcou sua vida futura”, explica Carroza ao EL PAÍS.

Para o juiz, o que as mulheres vivenciaram no interior daquela casa “foram circunstâncias desumanizadas, degradantes e abusivas”, e que deveriam ser entendidas como uma figura penal diferente e que “tornasse evidentes essas circunstâncias”. Com as sentenças de prisão dos ex-agentes, Carroza condenou o Estado do Chile a pagar uma indenização de 80 milhões de pesos chilenos (cerca de 560.000 reais), por danos morais, a cada uma das demandantes. A sentença é inapelável.

Para Beatriz Bataszew, a sentença “tem um valor importante, mas tem limitações, entre as principais o fato de que não ser considerado o elemento político daquela violência. Isso significa que são julgados os que cometeram os atos, mas não quem orquestrou esse instrumento de terrorismo de Estado. Ou seja, não se julga a autoridade política”. “Há um progresso no sentido de que se avança na verdade, mas não consideramos que seja justiça um ato executado quase meio século depois. Se a justiça não é oportuna, não é justiça”, diz.

Já para a advogada Camila Maturana Kesten, da Corporação Humanas, organização feminista que presta apoio jurídico a vítimas de violações aos direitos humanos, “é da maior importância que o Judiciário chileno reconheça e destaque a particularidade da repressão exercida por agentes do Estado em Venda Sexy, assinalando que, além de infligir grave sofrimento físico e psicológico às pessoas sequestradas, foi cometida violência sexual sistemática e maciça, em particular contra mulheres”.

Nova onda de Covid-19 na Europa divide governadores no Brasil sobre volta às aulas

Reportagem especial da Política Democrática Online de novembro mostra situação em cada Estado no país

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

Ao menos 16 redes públicas estaduais de ensino retomaram parte das aulas presenciais ou têm previsão de retorno às salas de aula, ainda em 2020, oito meses após o fechamento das escolas por causa da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano. O risco de a segunda onda de Covid-19 chegar ao país aumenta o alerta para governadores.

Em outros oito estados, governadores já se posicionaram pela volta das atividades escolares presenciais somente no ano que vem. No Distrito Federal e em Minas Gerais, professores, sindicatos, governos e Ministério Público travam briga até na Justiça para o retorno das aulas nas escolas.

Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de novembro!

O sinal verde para a volta às aulas tem como parâmetro portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada em julho e que define diretrizes para a retomada das atividades presenciais. Entre elas, está a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social de 1,5 metro e afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco. No entanto, governos estaduais e municipais têm autonomia para definição do calendário pedagógico a fim de reorganizar as aulas nas escolas.

Nos estados que já reabriram as salas de aula gradativamente, as escolas devem seguir uma série de protocolos sanitários estabelecidos em portarias dos governos e continuarem oferecendo ensino a distância aos alunos que optarem por essa modalidade. Nessa lista estão Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Em geral, os governadores sustentam suas decisões na diminuição do número de casos de Covid-19 nos respectivos estados. As estruturas hospitalares emergenciais passaram a ser desmobilizadas. Dos leitos clínicos e de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) abertos a partir do início da pandemia, 65% já foram fechados. Por outro lado, o Brasil é o segundo país com mais mortes – atrás dos Estados Unidos – e o terceiro com maior quantidade de contaminações registradas – atrás dos Estados Unidos e da Índia.

A segunda onda de Covid-19 na Europa é um alerta importante aos governadores que decidiram optar por cautela e autorizar retorno às aulas presenciais somente em 2021 ou após a confirmação de uma vacina para imunizar a população. Nesse grupo, estão Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima. Bahia e Rondônia ainda não firmaram posição sobre o assunto.

Leia também:

‘Precisamos de coalizão para enfrentar governança das polícias’, diz Luiz Eduardo Soares

‘Kassio Nunes não é um dos mais notáveis juristas brasileiros’, diz Murilo Gaspardo

Benito Salomão afirma que eleições 2020 podem iniciar fase melhor da vida política

Forças de oposição devem fortalecer leque de alianças para segundo turno das eleições

Rubens Ricupero avalia potencial de eleição de Joe Biden para mudar o mundo

Política Democrática Online destaca coalizão para reforma estrutural nas polícias

Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

'Precisamos de coalizão para enfrentar governança das polícias', diz Luiz Eduardo Soares

Em entrevista à Política Democrática Online, ex-secretário Nacional de Segurança Pública afirma que ditadura reordenou instituições

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

Ex-secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares diz que polícias militares são refratárias à democracia, em entrevista exclusiva à revista Política Democrática Online de novembro, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília. “Nós precisaríamos de uma grande coalizão e entender a necessidade de enfrentar a questão da governança das polícias e do que eu chamei um enclave institucional, alterando posturas do Ministério Público, da Justiça”, disse.

Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de novembro!

Todos os conteúdos da revista são disponibilizados, gratuitamente, no site da FAP. Soares é um dos 579 alvos de um dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a partir do monitoramento secreto de um grupo descrito como “militantes antifascistas”. O entrevistado também é escritor, dramaturgo, antropólogo, cientista político e pós-doutor em Filosofia Política.

Soares tem proposto debates sobre segurança pública, polícias e justiça criminal no Brasil há mais de 30 anos. Na opinião dele, a transição para a democracia no Brasil não foi completa porque as polícias militares mantiveram-se no tempo da ditadura e são agentes na desigualdade e no racismo estrutural que ainda assola o país, diariamente.

De acordo com a entrevista concedida à revista Política Democrática Online, há um legado à democracia de estruturas organizacionais forjadas na ditadura. “A ditadura não inventou a violência policial, as práticas conhecidas e nem as instituições como as conhecemos, mas as reordenou, reorganizou e qualificou”, disse. ‘Qualificar aqui tem sentido negativo e problemático. Essas instituições reformadas, reorganizadas e retemperadas pela ditadura, instituições muito problemáticas que têm passado obscurantista, autoritário, que dialogam com o pior da nossa tradição escravagista, foram legadas pela ditadura acriticamente, por assim dizer”, lamentou.

Soares tem vinte livros publicados, como “Elite da Tropa” (com André Batista e Rodrigo Pimentel), editado em 2006 pela Objetiva, “Elite da Tropa II” (com os mesmos coautores e Claudio Ferraz), publicado pela Nova Fronteira, em 2010, “Espírito Santo” (com Rodney Miranda e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos), editado pela Objetiva, em 2008, além de “Rio de Janeiro; histórias de vida e morte”, publicado em 2015 pela Cia. das Letras, e os romances “Experimento de Avelar”, premiado pela Associação de Críticos Brasileiros em 1996, e “Meu Casaco de General”, este, finalista do Prêmio Jabuti em 2000. Foi professor da Unicamp e do IUPERJ, além de visiting scholar em Harvard, University of Virginia, University of Pittsburgh e Columbia University.

Leia também:

‘Kassio Nunes não é um dos mais notáveis juristas brasileiros’, diz Murilo Gaspardo

Benito Salomão afirma que eleições 2020 podem iniciar fase melhor da vida política

Forças de oposição devem fortalecer leque de alianças para segundo turno das eleições

Rubens Ricupero avalia potencial de eleição de Joe Biden para mudar o mundo

Política Democrática Online destaca coalizão para reforma estrutural nas polícias

Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

Política Democrática Online destaca coalizão para reforma estrutural nas polícias

Com análises sobre política, economia e cultura, edição de novembro foi lançada nesta quinta-feira (12)

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

Necessidade de coalizão para se enfrentar a questão da governança das polícias, embate entre favoráveis e contrários à volta às aulas presenciais e a união de forças progressistas e de centro que levaram à derrota da Donald Trump são os principais destaques da revista Política Democrática Online de novembro. Lançada nesta quinta-feira (12), a publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todos os conteúdos em seu site, gratuitamente.

Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de novembro!

No editorial, a publicação diz que “o país ingressou na reta final de uma campanha eleitoral atípica”. Segundo o texto, tudo indica que prevaleceu no eleitorado a tendência ao pragmatismo, à separação prudente das esferas nacional e municipal da política. “Nessa conjuntura, cabe às forças de oposição prosseguir na convergência programática, no fortalecimento de um amplo leque de alianças para o segundo turno das eleições, em torno do eixo político hoje fundamental: defesa da saúde, da vida e da democracia”, afirma, em um trecho.

Na entrevista exclusiva concedida à Política Democrática Online, o antropólogo e filósofo Luiz Eduardo Soares, defensor da desmilitarização das polícias militares, avalia que somente uma coalizão pode dar ao país as condições políticas para que se faça uma reforma estrutural nessas corporações policiais. "Só uma coalizão pode proteger os governos que se disponham a agir, e não adianta pensar nas forças armadas como uma solução mágica, porque se não o Rio já teria resolvido, por exemplo, o problema com as milícias", diz.

A reportagem especial destaca os efeitos da segunda onda da Covid-19 na Europa sobre a decisão de governadores para retorno, ou não, às aulas presenciais nas redes públicas de ensino no país. Oito meses após o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus, em março deste ano, 16 redes públicas estaduais de ensino retomaram parte das aulas presenciais ou têm previsão de retorno às salas de aula, ainda em 2020. Em outros oito Estados, governadores já se posicionaram pela volta dessas atividades somente no ano que vem, diante do risco de a nova onda do coronavírus na Europa aumentar ainda mais o número de casos no Brasil.

Em seu artigo, o diplomata aposentado Rubens Ricupero aponta os principais reflexos das eleições nos Estados Unidos. “Na esfera interna, não será fácil, sem controlar o Senado, aumentar impostos das corporações, aprovar pacote trilionário de estímulo, alterar a ideologia da Suprema Corte”, diz. “Já na área externa, Biden terá mais latitude para voltar ao Acordo de Paris, converter o meio ambiente em prioridade central, liderar a busca de vacina na OMS, convocar a prometida Cúpula em favor da Democracia, restituir à diplomacia e ao multilateral o papel central na política externa. Se não fizer mais nada, já terá transformado a agenda mundial de modo decisivo”.

Além desses assuntos, a revista Política Democrática Online também tem análises sobre economia, cultura e nova composição do STF (Supremo Tribunal Federal). A publicação é dirigida pelo embaixador aposentado André Amado e tem o conselho editorial formado por Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho.

Leia também:

Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

El País: Richard Nixon: “Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer isso”

Cinquenta anos depois da chegada do socialista à presidência do Chile, o Arquivo de Segurança Nacional dos EUA divulga documentos inéditos que revelam as estratégias de Washington para desestabilizá-lo

Rócio Montes, do EL País

- Gravidez por estupro e tortura revelam como a era Pinochet fez das mulheres troféus de guerra

- A Justiça chilena ratifica que Salvador Allende se suicidou

- A última manhã de Salvador Allende

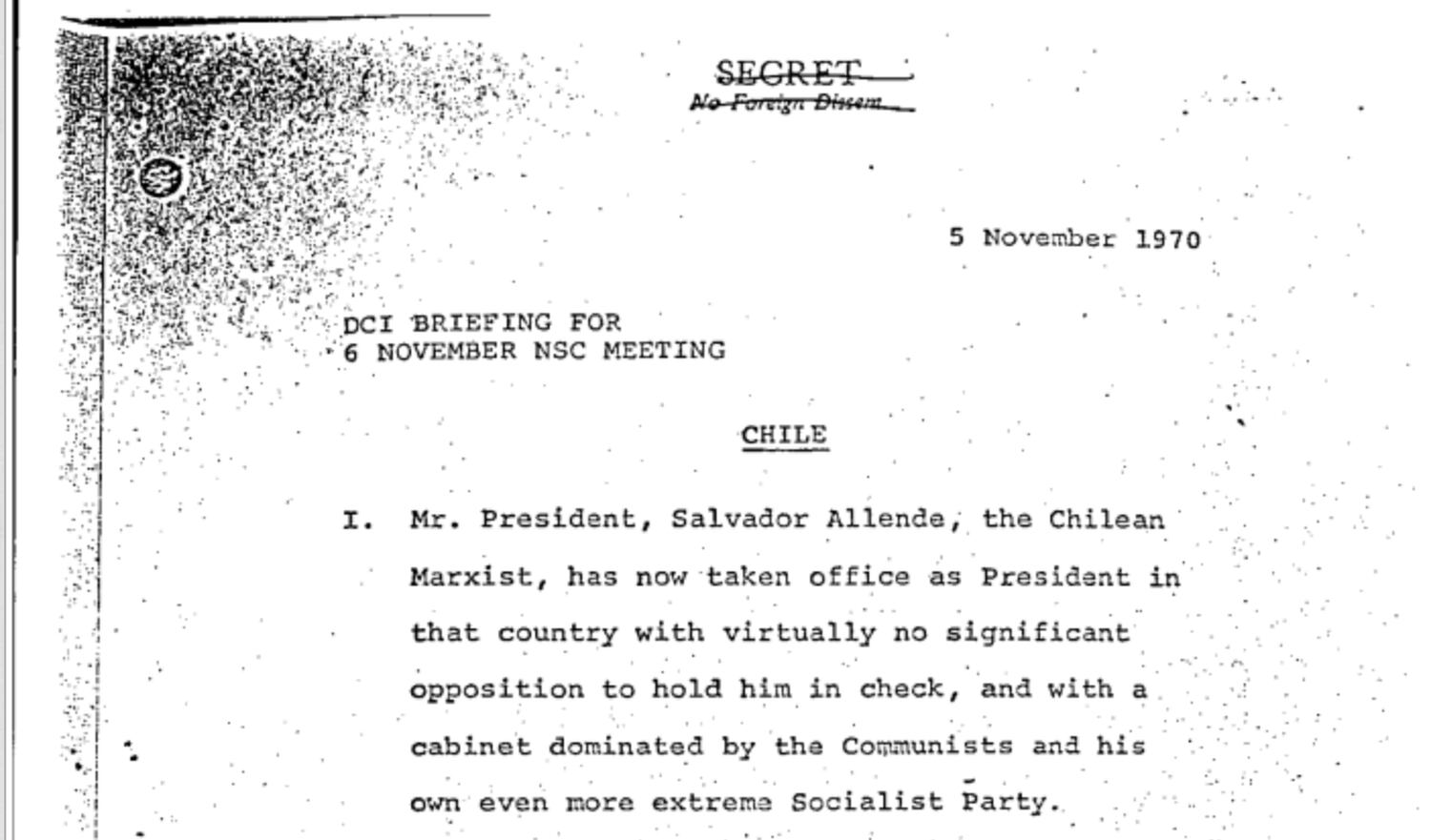

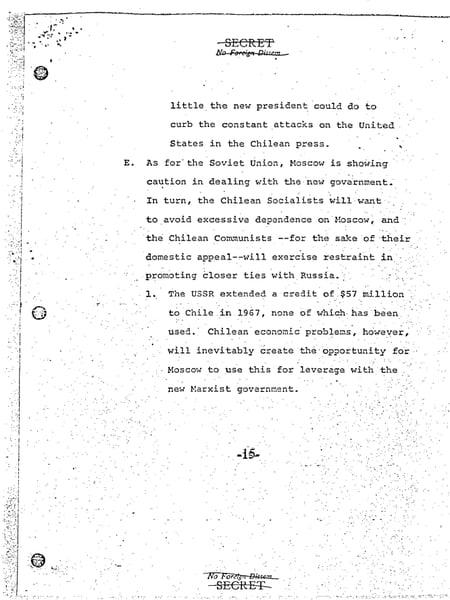

Cinquenta anos depois da chegada de Salvador Allende ao poder no Chile, em 3 de novembro de 1970, o Arquivo de Segurança dos EUA divulgou documentos que derrubam a versão oficial sobre o papel desempenhado pela Administração de Richard Nixon (1969-1974) contra o Governo do socialista chileno. Durante décadas, os Estados Unidos afirmaram que intervieram no país sul-americano não com a intenção de desestabilizar a Unidade Popular de Allende, e sim de apoiar os partidos de oposição como vistas a uma eleição que seria realizada em 1976. Em suma, para “preservar” a democracia e suas instituições. O próprio Henry Kissinger, então assessor de Segurança Nacional dos EUA, declarou que seu país não sabia do golpe de Estado de 1973 ―que acabou com os mil dias da via chilena para o socialismo e levou o presidente à morte― e não tinha relação com aqueles que o impulsionaram na frente interna. Os documentos liberados agora pelo organismo, porém, evidenciam uma estratégia agressiva de hostilidade e pressão.

“Esses documentos registram o objetivo deliberado das autoridades americanas de minar a capacidade de Allende para governar e de derrubá-lo para que não pudesse estabelecer um modelo bem-sucedido e atraente de mudança estrutural que outros países poderiam seguir”, explica Peter Kornbluh, analista sênior encarregado do Chile no Arquivo de Segurança Nacional, uma ONG com sede em Washington que analisa os documentos desclassificados pelos Estados Unidos depois da detenção de Augusto Pinochet em Londres em 1998. “É uma história de um país pioneiro ―um poderoso império― que queria controlar os países, suas instituições e as vidas de seus cidadãos, mas não em nome da democracia, e sim de uma ditadura militar e sua repressão. No nosso mundo atual, em plena crise, devemos estar atentos a essa história trágica”, diz.

Kornbluh se refere a um dos principais temores do Governo de Nixon e, principalmente, de Kissinger: que o caminho do socialismo à chilena ―alcançado pela via democrática― expandisse sua influência não só na América Latina, mas também em outras regiões do planeta. “Acredito firmemente que esta linha é importante no que diz respeito a seu efeito nas pessoas do mundo”, disse Nixon a Kissinger em uma conversa telefônica em novembro de 1970, segundo os papéis divulgados pela primeira vez pelo Arquivo de Segurança Nacional. “Se [Allende] puder demonstrar que pode estabelecer uma política marxista antiamericana, outros farão o mesmo”, afirmou o presidente americano. Kissinger concordou: “Terá efeito inclusive na Europa. Não só na América Latina”.

Os documentos mostram que o assessor de Segurança Nacional influiu decisivamente na política que o Governo americano adotou em relação ao Chile, que incluiu uma tentativa frustrada de golpe de Estado para impedir que Allende assumisse a presidência que ele havia conquistado democraticamente. Estava marcada para 5 de novembro de 1970, na Casa Branca, uma reunião formal do Conselho de Segurança Nacional para discutir a política para o Chile. Mas Kissinger manobrou para adiar a reunião por 24 horas e, com isso, conseguir se reunir a sós com o presidente para que este desistisse de tomar decisões brandas em relação ao Governo de Allende, empossado dias antes. “É essencial que você deixe muito clara a sua posição sobre esse assunto”, disse Kissinger a Nixon. O assessor tinha motivos para se preocupar: nem todos os funcionários americanos estavam de acordo com uma estratégia hostil.

O Departamento de Estado temia que houvesse um escândalo internacional se os esforços para derrubar Allende ficassem em evidência e, por isso, defendeu uma política prudente de coexistência. Foi a chamada estratégia modus vivendi: apoiar os partidos da oposição chilena― os de centro e de direita― para ajudá-los nas eleições de 1976. O Escritório de Assuntos Interamericanos, entretanto, alertou que se Washington violasse seu “respeito pelo resultado das eleições democráticas”, reduziria sua credibilidade mundial, “aumentando o nacionalismo” contra os Estados Unidos. “Isso será utilizado pelo Governo de Allende para consolidar sua posição junto ao povo chileno e ganhar influência no resto do hemisfério”, assinalou o escritório em um documento.

Chile e o temor de uma “Cuba em 1972”

Kissinger fez gestões de alto nível para conseguir se reunir a sós com Nixon antes do encontro do Conselho de Segurança Nacional. De acordo com um memorando em que um funcionário do Gabinete do presidente justifica o adiamento da reunião, Kissinger advertiu: “O Chile pode acabar sendo o pior fracasso de nossa Administração: ‘nossa Cuba’ em 1972”.

A reunião, registrada em 5 de novembro de 1970, entre Nixon e seu assessor de Segurança Nacional foi realizada no Salão Oval. Durante uma hora, Kissinger apresentou um estudo completo para que a abordagem agressiva de longo prazo em relação ao Governo socialista saísse vitoriosa. “Sua decisão sobre o que fazer a respeito pode ser a decisão mais histórica e difícil sobre relações exteriores que você terá de tomar este ano”, disse Kissinger, dramaticamente, a Nixon. “O que acontecer no Chile durante os próximos 6 a 12 meses terá ramificações que irão muito além das relações entre Estados Unidos e Chile.”

Kissinger se referia à influência mundial da via chilena para o socialismo: “O exemplo de um bem-sucedido Governo marxista eleito no Chile certamente teria um impacto em ―e até mesmo um valor como precedente para― outras partes do mundo, principalmente na Itália. A propagação imitativa de fenômenos similares em outros lugares, por sua vez, afetaria significativamente o equilíbrio mundial e nossa própria posição nele”, analisou.

O assessor procurava, por todos os meios, convencer Nixon a pressionar a burocracia da política externa a adotar uma posição de mudança de regime, em vez de preferir a estratégia modus vivendi, segundo um documento desclassificado pelo Arquivo de Segurança Nacional e publicado pela primeira vez no livro de Kornbluh intitulado The Pinochet File, lançado em 2013, 40 anos depois do golpe de Estado.

“Podemos derrubá-lo”

A reunião do Conselho de Segurança Nacional foi finalmente realizada em 6 de novembro de 1970. Nem todos os participantes sabiam que Nixon tinha ordenado que a CIA impulsionasse secretamente um golpe de Estado preventivo para evitar que Allende assumisse a presidência do Chile, o que não havia dado certo. No encontro, havia um acordo importante: a eleição democrática de Allende e sua agenda socialista para uma mudança substancial ameaçavam os interesses dos Estados Unidos. Mas, como Kissinger temia, não havia consenso sobre o caminho a seguir. O secretário de Estado, William Rogers, manifestou sua oposição à hostilidade e à agressão aberta contra o Governo de Allende: “Podemos derrubá-lo, talvez, sem ser contraproducentes”. O secretário de Defesa, Melvin Laird, sustentou: “Temos de fazer tudo que pudermos para prejudicá-lo e derrubá-lo”.

O diretor da CIA, Richard Helms, apresentou um documento informativo no qual explicou como Allende conquistou a presidência em uma eleição apertada, traçou o provável rumo de suas políticas econômicas e de relações externas e fez uma análise de sua equipe de ministros. O presidente chileno escolheu “um gabinete militante de linha dura” que “reflete a determinação dos socialistas de afirmar sua política mais radical desde o início”, assinalou Helms, que também se dedicou a fazer anotações.

“Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer isso”, indicou Nixon no encontro, segundo o manuscrito de Helms, que faz parte dos documentos desclassificados pelos Estados Unidos e publicados agora pela primeira vez. O presidente havia decidido: seria adotado um programa de agressão hostil, mas de baixo perfil, para desestabilizar a capacidade de Allende de governar. “Nossa principal preocupação no Chile é a possibilidade de que [Allende] possa se consolidar e a imagem projetada ao mundo seja seu sucesso”, disse Nixon ao dar instruções à sua equipe de Segurança Nacional. “Seremos muito frios e muito corretos, mas fazendo coisas que serão uma verdadeira mensagem para Allende e outros.

Em 9 de novembro, Kissinger distribuiu um memorando secreto com a decisão adotada no conselho, intitulado Política para o Chile. “O presidente decidiu que a posição pública dos Estados Unidos será correta, mas fria, para evitar dar ao Governo de Allende uma base sobre a qual reunir apoio nacional e internacional para a consolidação do regime”, resumiu o assessor de Segurança Nacional. “Mas os Estados Unidos procurarão maximizar as pressões sobre o Governo de Allende para evitar sua consolidação e limitar sua capacidade de implementar políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos e do hemisfério”, acrescentou.

O documento desclassificado pelos Estados Unidos detalha os métodos: autoridades americanas colaborariam com outros Governos da região ―principalmente do Brasil e da Argentina― para coordenar esforços contra Allende; seriam bloqueados, silenciosamente, os empréstimos dos bancos multilaterais para o Chile, e cancelados os créditos e empréstimos para exportações dos Estados Unidos para o país sul-americano; empresas americanas seriam recrutadas para abandonar o Chile; e seria manipulado o valor, nos mercados internacionais, do principal produto de exportação do Chile, o cobre, para afetar ainda mais a economia chilena. Além disso, a CIA foi autorizada a preparar planos de ação relacionados à futura implementação dessa estratégia.

Naquela ocasião, Nixon e seu assessor também mantiveram uma conversa telefônica na qual comentaram o discurso de posse de Allende. “Helms [diretor da CIA] tem de chegar a essas pessoas”, disse o presidente. Kissinger respondeu: “Deixamos isso claro”. A transcrição do diálogo foi divulgada pela primeira vez pelo Arquivo de Segurança Nacional.

Os novos documentos publicados lançam por terra as tergiversações que, durante décadas, autoridades dos Estados Unidos tentaram construir para que os EUA se esquivassem de sua responsabilidade pela quebra da democracia do Chile e pelos 17 anos de ditadura militar, que deixaram milhares de vítimas. Em setembro de 1974, o The New York Times revelou as operações encobertas da CIA para derrubar Allende. O Congresso americano abriu uma investigação sobre o assunto, o escândalo internacional resultou nas primeiras audiências públicas sobre as operações da CIA e foi publicado o estudo Covert Action in Chile 1963-1973 (“ação encoberta no Chile 1963-1973”), escrito por uma comissão especial do Senado, presidida pelo senador Frank Church (a comissão Church). Mas o Executivo americano reteve parte da documentação e os senadores que investigaram o caso não tiveram acesso ao registro completo sobre as deliberações e decisões da Casa Branca nos dias anteriores e posteriores à posse de Allende, que o Arquivo de Segurança Nacional revela agora, 50 anos depois dos fatos.

As palavras do poder

“Embora soubéssemos bastante sobre as maquinações do Governo de Nixon para impedir ou desestabilizar o Governo de Allende, é extremamente importante contar com estes documentos, incluindo notas manuscritas e transcrições de conversas telefônicas”, opina o historiador chileno-americano Iván Jaksic. “É surpreendente ver como aquilo que antes parecia ser especulação era mais do que verdadeiro. A crueldade da linguagem e as medidas propostas para pressionar o Governo de Allende e mandar sinais inequívocos a outros países são francamente arrepiantes”, acrescenta o ganhador do Prêmio Nacional de História de 2020. “São as palavras do poder e, com estes documentos, não resta dúvida de que por trás de cada palavra existiram medidas concretas que tiveram um impacto direto na agonia que viveu nosso país nesses anos.”

Jaksic conheceu o relatório da comissão Church assim que chegou aos Estados Unidos, em 1976: “Foi realmente devastador”, lembra o autor de livros como La Lucha por la Democracia en Chile (“a luta pela democracia no Chile”). “Mas a história não para por aí, pois nem mesmo essa comissão teve acesso a todos os documentos. As evidências que surgiram desde então e que continuam aparecendo são fundamentais para comunicar como foi urdida uma política em relação ao nosso país e à América Latina”, reflete.

O historiador, que mora em Santiago desde 2006, considera “notável” que se envolva a Europa na política para o Chile: “É evidente que, para o Governo dos EUA, o Chile era importante principalmente como um exemplo que não deveria se espalhar, ou seja, um marxismo que chega ao poder por vias democráticas”.

Segundo Ascanio Cavallo, jornalista e um dos autores de La Historia Oculta del Régimen Militar (“a história oculta do regime militar”), “não há ninguém no Chile que duvide da vontade do Governo de Nixon de que Allende não terminasse seu mandato”. “Mas tanto o próprio Nixon como Kissinger ―que em suas memórias faz uma referência muito breve ao Chile― sempre negaram um papel ativo dos Estados Unidos depois que Allende assumiu a presidência, diferentemente do que indicam estes documentos, que revelam que a Administração americana discutia como conseguir sua derrubada.”

RPD || Entrevista Especial: Herança da ditadura, polícias militares são refratárias à democracia, diz Luiz Eduardo Soares

O antropólogo e filósofo Luiz Eduardo Soares, defensor da desmilitarização das polícias militares, avalia que somente uma coalizão pode dar ao país as condições políticas para que se faça uma reforma estrutural nessas corporações policiais

Por Caetano Araujo e Arlindo Fernandes Oliveira

Um dos 579 alvos de um dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro, a partir do monitoramento secreto de um grupo descrito como “militantes antifascistas”, o escritor, dramaturgo, antropólogo, cientista político e pós-doutor em Filosofia Política Luiz Eduardo Soares é o entrevistado especial desta 25ª edição da revista Política Democrática Online.

Luiz Eduardo Soares, que já foi Secretário Nacional de Segurança Pública, vem propondo debates sobre segurança pública, polícias e justiça criminal no Brasil há mais de 30 anos. Para ele, a transição para a democracia no Brasil não foi completa porque as polícias militares mantiveram-se no tempo da ditadura e são agentes na desigualdade e no racismo estrutural que ainda assola o país, diariamente.

"Nós precisaríamos de uma grande coalizão e entender a necessidade de enfrentar a questão da governança das polícias e do que eu chamei um enclave institucional, alterando posturas do Ministério Público, da Justiça etc…", avalia Soares. "E não me referi à desmilitarização, ao ciclo completo, à carreira única, a todas essas propostas relativas à reforma das próprias instituições policiais. Elas se dariam no contexto de uma grande coalizão reformadora", completa.

Soares tem vinte livros publicados, como “Elite da Tropa” (com André Batista e Rodrigo Pimentel), editado em 2006 pela Objetiva, “Elite da Tropa II” (com os mesmos coautores e Claudio Ferraz), publicado pela Nova Fronteira, em 2010, “Espírito Santo” (com Rodney Miranda e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos), editado pela Objetiva, em 2008, além de “Rio de Janeiro; histórias de vida e morte”, publicado em 2015 pela Cia. das Letras, e os romances “Experimento de Avelar”, premiado pela Associação de Críticos Brasileiros em 1996, e “Meu Casaco de General”, este, finalista do Prêmio Jabuti em 2000. Foi professor da Unicamp e do IUPERJ, além de visiting scholar em Harvard, University of Virginia, University of Pittsburgh e Columbia University.

"NÓS TEMOS UM ENCLAVE QUE SE REPRODUZ, QUE É REFRATÁRIO À DEMOCRACIA E AO PODER REPUBLICANO. SE COMPREENDERMOS QUE ISSO ESTÁ NO CENTRO DAS QUESTÕES DEMOCRÁTICAS BRASILEIRAS, NÓS ENTÃO NOS CREDENCIAREMOS A ENFRENTAR"

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista que ele concedeu à Revista Política Democrática Online.

Revista Política Democrática Online (RPD): Sua longa trajetória de estudo e atuação na área da segurança pública assegura-lhe autoridade indiscutível para avaliar como estamos hoje no Brasil. Em uma palavra: temos saída?

Luiz Eduardo Soares (LES): Essa é uma pergunta que exigiria muito mais do que o espaço de uma única entrevista. Em síntese, diria que uma possível saída envolve uma expectativa favorável relativamente à história brasileira e à história da democracia no Brasil. Isto é, se não houver saída para essas questões atinentes à segurança pública e à justiça criminal, não haverá saída para a democracia no Brasil. São duas faces da mesma moeda, mais do que isso, são dimensões interconectadas organicamente, e a incompreensão sobre esses laços, esses nexos, essa articulação profunda entre as problemáticas está no centro das nossas dificuldades, está no centro dos motivos pelos quais nós não fomos capazes como nação, até agora, de produzir uma alternativa.

E por que eu então digo isso? Porque temos um quadro que é, de fato, dantesco. Os qualificativos, os adjetivos não são puramente retóricos. Posso ser mais objetivo: no Rio de Janeiro, no ano passado, registraram-se 1.814 mortes provocadas por ações policiais. Isso corresponde a 40% dos homicídios dolosos perpetrados na cidade do Rio e a 30% daqueles cometidos no Estado. Temos ao longo dos anos um verdadeiro banho de sangue, em que as vítimas são sempre, com raríssimas exceções, negros, jovens habitantes dos territórios vulneráveis etc. E o que ocorre é que a polícia mais numerosa, que está presente em todo o país, 24 horas por dia, com algumas exceções, é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os interlocutores, atores sociais – mídia, opinião pública, políticos etc. – a produzir resultados que, em geral, se confundem com prisão. Ocorre que ela é proibida constitucionalmente de investigar; resta-lhe prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Não são os mais importantes, mas serão eles o foco dos investimentos policiais. Portanto, aos vieses de classe, cor e território, acrescenta-se mais este crivo seletivo. Na prática, o alvo será o varejo das substâncias ilícitas.

Vejam, em vez de prevenir e investigar homicídios, os crimes mais graves, nós estamos lotando o sistema penitenciário com jovens não violentos e não ligados de fato a facções, não envolvidos com práticas criminosas profissionalizadas, com as consequências nefastas em todos os níveis e de todas as ordens, por conta de um casamento perverso entre uma lei de drogas absolutamente irracional e um modelo policial que foi determinado pelo artigo 144. E aí chegamos ao coração da matéria, o porquê dessa vinculação com a questão democrática. Sabemos muito bem que a promulgação da nossa Carta em 19988 foi o fruto histórico e extraordinariamente importante que correspondeu a uma conquista da sociedade brasileira, uma conquista democrática, singular em nossa trajetória; entretanto, ela se deu a partir de negociações, como aliás é típico da história brasileira. As negociações que nos deram o privilégio da liberdade e de um novo horizonte democrático também encontraram limitações oriundas da sua própria natureza.

"RESSALVADAS AS VARIAÇÕES INTERNAS, AS TENSÕES, AS DIFERENÇAS, AS POLÍCIAS DE MODO GERAL E A CULTURA POLICIAL MILITAR E CIVIL ERAM BOLSONARISTAS AVANT LA LETTRE, ANTES DE BOLSONARO, INDEPENDENTEMENTE DE BOLSONARO"

Uma das limitações – absolutamente estratégica e crucial – foi a imposição, por parte de representantes do antigo regime, de uma reserva estratégica, que se manteria impermeável ao processo de mudança desatado pela dinâmica de democratização. Que reserva é essa? Que área institucional é essa? É a segurança pública. Esse foi o legado à democracia de estruturas organizacionais forjadas na ditadura. A ditadura não inventou a violência policial, as práticas conhecidas e nem as instituições como as conhecemos, mas as reordenou, reorganizou e qualificou. Qualificar aqui tem sentido negativo e problemático. Essas instituições reformadas, reorganizadas e retemperadas pela ditadura, instituições muito problemáticas que têm passado obscurantista, autoritário, que dialoga com o pior da nossa tradição escravagista etc., essas instituições foram legadas pela ditadura acriticamente, por assim dizer.

Ou seja, nós, na democracia, herdamos as estruturas organizacionais. Ora, as estruturas organizacionais não vêm como organogramas vazios, elas vêm carregadas de seres humanos, homens e mulheres, com suas práticas, suas modalidades próprias de composição de identidade, lealdade, seus valores, suas visões de mundo e práticas. O fato é que os valores tradicionais, as visões de mundo cultuadas no período ditatorial permaneceram, foram reiterados e fortalecidos no convívio diário entre gerações, porque é na rua que essa cultura se reproduz, que a socialização se dá.

RPD: Qual seria a estratégia possível para alterar essa situação, ou seja, como é possível falar em desmilitarizar a polícia e descriminalizar o varejo da droga? Quais seriam os passos institucionais? O que o movimento cívico deveria pleitear para caminhar nessa direção?

LES: Algo importante e fundamental. Aprofundo os argumentos anteriores para derivar do diagnóstico mais complexo, digamos, essa resposta que é absolutamente decisiva. Voltamos à velha e sempre indispensável questão: o que fazer? As polícias que constituímos são um universo heterogêneo e dividido internamente por segmentos, perspectivas diferentes. Não dá para falar de uma unidade monolítica com cerca de 800 mil pessoas. Seria uma simplificação grosseira. Mas é necessário reconhecer que segmentos dominantes e perspectivas que predominam nesse enclave são fortemente, sempre foram, refratários à cultura democrática e à Constituição. E mais, à autoridade civil, pública, republicana, política – no sentido amplo da palavra. Nenhum governador do período democrático governou as polícias.

"A DITADURA NÃO INVENTOU A VIOLÊNCIA POLICIAL, AS PRÁTICAS CONHECIDAS E NEM AS INSTITUIÇÕES TAIS QUAIS COMO AS CONHECEMOS, MAS AS REORDENOU, REORGANIZOU E QUALIFICOU MUITAS DAS SUAS PRÁTICAS"

Houve variações, alterações aqui e ali, essa dificuldade evidentemente apresentou oscilações de acordo com contextos, conjunturas, circunstâncias, capacidade de mobilização das lideranças intermediárias etc., mas a governança democrática republicana não se realizou. E isso por conta de um arranjo muito peculiar em que o Ministério Público, que é responsável constitucionalmente pelo controle externo da atividade policial, não cumpriu sua missão constitucional, atitude abençoada pela Justiça por várias razões, o que contribuiu para a rotinização da tragédia. Vivemos uma ameaça para a democracia. Vamos concretizar tudo isso.

As polícias de modo geral e a cultura policial militar e civil – ressalvadas as variações internas, as tensões, as diferenças – eram bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro, independentemente de Bolsonaro. Bolsonaro ocupa o lugar de messias nesse sebastianismo rústico, que deriva dos valores cultivados lá na ponta, na prática, valores que justificam execuções extrajudiciais e que se regem por princípios. Cito aqui palavras que estão sempre presentes nas redes sociais policiais com suas fotos que exaltam a violência, tais como: só há justiça com caos e destruição. Nosso papel é entrar nas favelas e destruir, nosso compromisso é fazer essa guerra. Como disse um coronel comandante da PM fluminense há não muitos anos, as polícias são inseticidas sociais.

Ou seja, a visão é essa: seu papel não é cumprir a lei, a violência policial não decorre do rigor excessivo no cumprimento da legalidade; as polícias não têm compromisso com a legalidade. Nós, os defensores dos direitos humanos é que somos legalistas, nós e aqueles policiais que resistem em nome do Estado Democrático de Direito a esse furor, a esse ímpeto, a esses valores que se apresentam como uma espécie de tsunami, atropelando todas as resistências internas legalistas.

E como isso é possível? Há várias mediações aí; de outra forma, não seria possível. E duas merecem destaque.

A primeira, que está na gênese da corrupção policial e das milícias, é a autorização para matar; não para usar a legítima defesa, evidentemente, mas para matar porque, quando se concede autorização para matar, se concede também ao policial na ponta a liberdade para não matar e vender a vida, negociar a sobrevivência do suspeito. E aí se cria uma moeda que degrada a instituição, suscita articulações entre crime e polícia, diluindo fronteiras. Não raro, policiais, por essa via, vão se associar ao velho esquema dos esquadrões da morte, da pistolagem a soldo ou vão provocar insegurança para vender segurança e daí por diante. Portanto, engana-se quem acredita que liberando as polícias para matar elas serão mais efetivas contra o crime. É justamente o contrário. Tolerar práticas policiais ilegais abre as portas para a degradação institucional e o fortalecimento do crime.

"SÓ UMA COALIZÃO PODE PROTEGER OS GOVERNOS QUE SE DISPONHAM A AGIR E NÃO ADIANTA PENSAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO UMA SOLUÇÃO MÁGICA, PORQUE SE NÃO O RIO JÁ TERIA RESOLVIDO, POR EXEMPLO, O PROBLEMA COM AS MILÍCIAS"

A segunda mediação que deve ser entendida é a segurança privada informal e ilegal, um verdadeiro processo metastático absolutamente impune. Os governos lavam as mãos: o segundo emprego suplementa os salários insuficientes, às vezes baixíssimos, pagos à massa policial, e permite que o orçamento seja mantido nos termos pré-definidos sem grandes pressões, vale dizer, sem suscitar movimentos grevistas. É o que eu chamaria de “gato orçamentário”, usando a expressão popular que rotula uma conexão entre o legal e o ilegal. Daí porque os governos, não só do Rio, mas também de outros Estados, acabam tolerando a prática da segurança privada ilegal informal por parte de seus policiais. No fundo, lançam um manto de proteção sobre um conjunto vasto de atividades, as quais incluem desde esforços honestos – embora ilegais – de tantos que apenas buscam oferecer melhores condições às suas famílias, até as milícias. É essencial compreender este ponto: as milícias crescem à sombra dessa negligência sistemática, que atravessa as décadas inalterada.

As polícias são um enclave que se reproduz e que é refratário à democracia e ao poder republicano. Temos de reconhecer esse fenômeno, que está no centro das questões democráticas brasileiras, o que leva a reconhecer também sua magnitude, sua complexidade e, claro, a dificuldade de enfrentá-lo. Não seremos capazes de fazer frente a esse desafio sem a participação da sociedade, do Ministério Público, da Justiça. Em uma palavra: sem uma discussão e uma compreensão aprofundada por parte da sociedade, de maneira que tudo isso se torne não um programa de partido, mas uma questão de Estado. E, para tanto, impõe-se ampla coalizão, para, inclusive, proteger os governos que se disponham a agir. Sabemos que o preço a pagar seria muito caro e sabemos também que não adianta pensar nas Forças Armadas como uma solução mágica. Fosse assim, o Rio já teria resolvido seu problema com as polícias e as milícias. Tivemos a intervenção federal em 2018, nada mudou. Até hoje, os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes não conhecem solução.

RPD: No governo Temer, por iniciativa do ministro Raul Jungmann e de outros, foi aprovado no Congresso o chamado Sistema Nacional de Segurança Pública (SUSP), que teria esse propósito de promover uma articulação. Qual é sua avaliação do modelo proposto e de sua execução?

LES: O SUSP foi apresentado por mim, quando Secretário Nacional, no primeiro mandato de Lula, em 2003. Além de amigo pessoal de Raul Jungmann, velho companheiro, a despeito das enormes divergências que nós tivemos em função do que considero um golpe contra a presidente Dilma e da ilegitimidade do governo Temer, reconheço que ele fez um trabalho respeitabilíssimo, extremamente sério e muito superior ao que nós costumamos ter, e ao que temos hoje. Raul demonstrou quão importante pode ser uma contribuição federal. E tomou a iniciativa de retomar o fio da meada, que estava parado no Congresso Nacional, desfiado e reduzido.

O SUSP foi, por fim, aprovado. Qual é o problema do SUSP? Ele é fundamental como modelo de orientação, mas não pode ser convertido, como foi, em peça legal, infraconstitucional. Por quê? Porque, a qualquer momento, qualquer instituição envolvida pode denunciar inconstitucionalidade por sentir-se coagida a colaborar com outras, uma vez que a autonomia está dada constitucionalmente. Trata-se, portanto, de uma legislação que colide com a institucionalidade, uma espécie de puxadinho, improvisos que nós vamos fazendo porque não temos vontade política ou capacidade de operar mudanças estruturantes e estruturais. Esse puxadinho não pode dar certo.

Mencionei a necessidade de uma grande coalizão para se enfrentar a questão da governança das polícias, do que chamei um enclave institucional, alterando posturas do Ministério Público, da Justiça etc., mas faltou adicionar o tema da desmilitarização e das demais reformas necessárias, relativas à criação de ciclo completo e de carreira única nas instituições policiais. Elas se dariam no contexto de uma grande coalizão reformadora. Insisto nessa conexão entre o macro e o micro, por assim dizer, para mostrar que essas são questões interligadas. Defendo a proposta, que ajudei a elaborar, apresentada pelo então senador Lindbergh Faria, em 2013, a PEC 51, que é também bandeira do movimento policiais antifascismo.

"EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS MOSTRAM QUE AS POLÍCIAS MAIS BEM SUCEDIDAS SÃO AQUELAS QUE OPERAM COM ALGUMA AUTONOMIA NA PONTA, DESCENTRALIZADAS, COM FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL QUE LHE PERMITAM ADAPTAÇÕES ÀS ESPECIFICIDADES LOCAIS"

Desmilitarização é um conceito que tende a assustar, quando se simplificam seu sentido e seu alcance. Tive sempre muito sucesso na persuasão de oficiais da polícia militar com espírito patriótico e senso de responsabilidade. Para além de ideologias e retóricas, eles reconhecem a imprescindibilidade de cortar o laço que prende a instituição policial ao Exército até hoje. E esse laço se traduz não só em uma dependência em termos de autoridade, propriamente, mas também na necessidade legal de copiar o modelo de organização.

Transpor a organização do Exército para uma polícia só seria razoável se as funções fossem análogas, mas a função da polícia ostensiva, constitucionalmente, não é defender a soberania nacional por meios bélicos, mas impedir, prevenindo e reprimindo, violações a direitos; é garantir direitos, é prestar um serviço público à cidadania. E as experiências internacionais mostram que as polícias mais bem sucedidas são aquelas que operam com alguma autonomia na ponta, de forma descentralizada, dialogando com as comunidades, com flexibilidade organizacional que lhes permita adaptações plásticas às especificidades locais etc. É todo o avesso do que nós temos. O modelo verticalizado e rígido, que faz sentido no Exército, não faz na polícia porque, entre outras razões, subtrai subjetividade, poder decisório dos policiais na ponta. Eles não podem ser definidos como soldados a cumprir ordens que vêm do Estado-Maior, distante das realidades locais. É impossível funcionar dessa maneira.

RPD: Durante a gestão do Presidente Geisel, o Presidente Jimmy Carter teve enorme influência na área dos direitos humanos, no Brasil e no mundo. Diante da vitória de Biden, poderiam os Estados Unidos voltar a exercer influência importante na área dos direitos humanos no Brasil, influência que, decerto, se poderia estender à área do meio ambiente?

LES: Eu diria que sim, sem dúvida, esses contextos produzem impacto. É claro que isso depende de construção política. Fóruns internacionais não têm incidência direta no Brasil, mas, com um jogo geopolítico distinto e algum amparo para o discurso universal dos direitos humanos, talvez se crie algum constrangimento para o governo brasileiro. Como sabemos, a palavra do Presidente, o gesto, as iniciativas do Presidente, mesmo quando não são aprovadas no Congresso, têm efeitos. Os exemplos são graves: a supressão de culpa no caso de mortes provenientes de ações policiais, o excludente de licitude; a flexibilização do acesso às armas e munições; a redução dos controles de rastreamento. Essas posturas incitam a violência, sobretudo a violência policial e tendem a promover as milícias, estimulando sua participação crescente no universo político. A esperança é, portanto, que uma mudança no cenário internacional, no cenário geopolítico, possa facilitar negociações internacionais com fóruns que gerem algum tipo de comoção, como no caso ambiental, por exemplo, e termine influindo nas políticas defendidas pelo governo. Talvez seja um wishful thinking, mas enfim…

RPD || Hernan Chaimovich: A Bandeira Mapuche e as manifestações no Chile

Bandeira do povo indígena Mapuche foi um símbolo que fortaleceu ainda mais o registro da convulsão social que tomou o Chile desde o ano passado e já resulta na aprovação de processo constituinte em novembro de 2020

Uma parte da população que ainda se interessa, no Brasil da pandemia e do Bolsonaro, pelo que sucede em volta de nosso país, está sendo pouco esclarecida pelo fenômeno social ímpar em curso no Chile. Não é que a situação do Chile seja fácil de entender, embora os meios de comunicação teimem em simplificar, daí se equivocarem. Como exemplo, menciono o fato de que o consistente uso da bandeira Mapuche como símbolo nas manifestações pouco tem a ver com a batalha contra o capitalismo agressivo que, sustentado pela Constituição de 1980, afeta a grande maioria da população chilena.

Em uma das manifestações mais populosas que, de certa forma, mostraram o peso do comoção social chilena no ano passado, mais de um milhão de cidadãos clamando por mudanças profundas no sistema institucional, em uma praça central de Santiago. A foto abaixo mostra que, além das bandeiras chilenas, outra flâmula se destaca.[1]

Trata-se da bandeira do povo Mapuche, chamada de Wenüfoye (canelo del cielo), um dos símbolos mais usados pelos manifestantes no Chile. Com início em outubro de 2019, os protestos de parte significativa da sociedade chilena já resultam na aprovação, por ampla maioria, de processo constituinte em novembro de 2020.

Antes de analisar como e por que este símbolo passa a ser protagonista em um movimento social muito mais amplo, é necessário descrever sinteticamente sua origem e significado. No peso simbólico desta flâmula, consta o reconhecimento da existência do povo Mapuche, que, apesar de perseguido, conseguiu resistir ao aparato estatal que, desde a conquista espanhola no século XVI, tentou persistentemente eliminá-lo, ou assimilá-lo. Wenüfoye é, pois, um símbolo de rebeldia, um grito que não aceita a institucionalidade existente, um estandarte de luta.

O guerreiro-poeta espanhol do século XVI Alonzo de Ercilla y Zúñiga (1533 – 1594), depois de viajar ao Chile, onde participou na guerra contra os indígenas araucanos (denominados hoje Mapuches), escreveu um poema épico, chamado La Araucana.[2] Nele, o autor rompe com uma tradição dos conquistadores ao enaltecer a coragem e a capacidade militar dos adversários. Ercilla confere aos Mapuches a dignidade e a humanidade que os conquistadores, e a religião que os acompanhava, lhes negavam. [3] Segundo Ercilla, o conceito de liberdade, e não a pátria, seria para os Mapuches um bem supremo, e a afronta a sua liberdade e sentido de justiça os levaria à guerra contra os espanhóis. Os conquistadores espanhóis nunca conseguiram dominar o território Mapuche, e, em um fato inédito, assinam o tratado de paz “El Pacto de Quilin” em 1641. Nesse tratado, os espanhóis reconhecem a independência Mapuche e o rio Biobío como fronteira natural entre ambos os povos. Apesar deste tratado, e durante toda a colônia, os embates entre espanhóis e Mapuches são frequentes, e nunca os indígenas abandonam sua luta.

Nos primeiros anos depois da independência em 1810, os republicanos chilenos se voltam para o passado heroico dos Mapuches, chamados de “índios chilenos”, para demonstrar simbolicamente que eles seriam a semente de um povo valente amante da liberdade, justamente o povo chileno.

Esta visão durou pouco na República independente, pois o poder, formado por criollos (a denominação dos estratos dominantes na época) compreendia somente a burguesia mercantil, mineradora ou terratenente. Este conjunto dominante visava construir e expandir um estado-nação cujas fronteiras deviam se estender até o sul do Chile, território ao sul do rio Biobío, terra dos Mapuches. Muito cedo esta imagem do “índio valiente” desaparece do imaginário nacional para considerar o Mapuche um povo bárbaro, miserável, que se podia pilhar. Esta visão, de uma ou de outra forma, persiste até hoje, especialmente porque a resistência contra as consequências das políticas do liberalismo selvagem na região deu origem ao movimento Mapuche revolucionário, nas décadas pós-Pinochet.

Wenüfoye, símbolo complexo que representa os Mapuches como povo, nasce em outubro de 1992. A própria denominação Mapuche já pressupõe algo a respeito da relação com o território, pois “mapu” se traduz como gente, e “che”, como terra. Grupos representantes da diversidade de territórios ocupados pelos Mapuches no sul do continente americano (lafkenche, nagche, wenteche, nagche do Chile e inclusive puel mapu da Argentina) se reuniram e incorporaram nesta bandeira as propostas provenientes das distintas etnias Mapuches.

A bandeira é altamente simbólica, e o artista Jorge Weke, indígena que participou na reunião de criação de Wenüfoye, em entrevista dada em 2003, assim os descreve:

«El color negro y blanco representan el equilibrio o la dualidad entre el día y la noche, la lluvia y el sol, lo tangible y lo intangible, etc. El azul representa la pureza del universo; el verde nuestra mapu, el Wallmapuche o territorio de asentamiento de nuestra nación. Y el rojo la fuerza, el poder, la sangre derramada por nuestros ancestros. Al medio el kultrung y todos sus significados ya conocidos y en el extremo inferior y superior la representación de los kon«.

Em outras fontes, se percebe que “Cultrún (kultrung ou kultrug), o tambor Mapuche; em sua superfície plana, que representa a superfície da Terra, o desenho circular da cosmovisão Mapuche é traçado: os quatro pontos cardeais e entre eles o sol, a lua e as estrelas; símbolo do conhecimento do mundo. Guemil (ngümin), cruz escalonada ou estrela - semelhante à "cruz andina" ou chacana - ou losango com borda em ziguezague: representa a arte da manufatura, da ciência e do conhecimento; escrevendo prompt de comando.[4] "

O que a sociedade chilena vê hoje na Wenüfoye? Talvez mais democracia e resistência. Mas, também, um símbolo de libertação, de autorreconhecimento, de acreditar na unidade na diversidade, de respeitar e valorizar as contribuições que cada segmento pode aportar na construção de uma sociedade mais justa. É palpável que um novo contrato social é efetivamente necessário. Da mesma forma, é notável que a sociedade dita "de baixo" é mais multicultural do que a classe dominante, ou "de cima". É por isso que Wenüfoye se tornou o principal emblema do gérmen de uma nova sociedade que nasceu, e da luta pela democratização da cena política do país.

*Hernan Chaimovich é brasileiro, nascido no Chile, Professor Emérito do Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

[1] Foto de Suzana Hidalgo tomada na manifestação da Praça Baquedano, Santiago, Chile (Plaza Dignidad) em 27/10/2019.

[2] Disponível na Biblioteca Digital Hispánica [http://bdh.bne.es].

[3] Leandro José Nunes (2010) Uma análise da Obra “La Araucana e a sua Crítica ao Colonialismo”, Tese de Doutorado da Universidade Federal de Uberlândia.

[4] Esta Nota se inspira em artigo do Fernando Paraican https://www.ciperchile.cl/2019/11/04/la-bandera-mapuche-y-la-batalla-por-los-simbolos.

Alexandre Caetano: As eleições de 1970 e as prisões da Operação Gaiola no ES

No início do próximo mês de novembro, exatamente quando o Brasil se prepara para a realização de mais uma eleição, um episódio obscuro e quase esquecido da história política dos país estará completando 50 anos. Trata-se da Operação Gaiola, desencadeada pela ditadura que governava o país para garantir a vitória dos candidatos do partido de sustentação do regime, a Aliança Renovadora Nacional (Arena) nas eleições de 1970. O presidente na época, indicado pelos militares e eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, era o general Emilio Garrastazu Médici.

A ditadura havia sido escancarada desde a decretação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, quando o Congresso foi fechado, com posterior cassação de mandatos de parlamentares, aposentadoria compulsoria de ministros do STF, a permissão de prisões sem mandados judiciais e o fim dos habeas corpus para presos políticos. Não existem números oficiais, mas pesquisadores como o brasilianista norte-americano Thomas Skidimore e Maria D’alva Kinzo, estimam que entre 5 mil a 10 mil pessoas consideradas adversárias do regime, foram presas entre o final de outubro e a véspera das eleições de 1970. Não houve inquérito, processo, ordem judicial ou intimação. Era o exercício bruto do arbítrio e da truculência de um regime ditatorial.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido da oposição consentida, criado pela própria ditadura em 1965, junto com a sigla governista, estava combalido pelas cassações feitas pelo AI-5 e tinha dificuldades até para montar chapas de candidatos em vários municicípios e Estados. Mas ainda era pouco para o governo militar, que queria uma esmagadora maioria para consolidar a imagem do regime aos olhos do mundo, varrendo para debaixo do tapete o sangue que espirrava das vítimas de torturas, execuções e “desaparecimentos” dentro e fora de instalações oficiais.

O jornalista Rubem Gomes Câmara Gomes, um dos formadores de opinião que foi presos no Espírito Santo naquela, estima em 120 o número de pessoas presas no Estado, entre jornalistas, profissionais liberais, intelectuais, estudantes e formadores de opinião. O médico José Cipriano da Fonseca e o economista Antônio Caldas Brito, acreditam que as prisões podem ter chegado a 200. Os presos chegavam de todo Estado, inclusive do interior, em geral trazidos por políciais federais, e eram levados para Superintendência da Polícia Federal, que na época ficava na Avenida Vitória, sendo depois levadas para o quartel do então 3º Batalhão de Caçadores (hoje 38º Batalhão de Infantaria), na Prainha, em Vila Velha.

Zezinho Cipriano, como é mais conhecido, ex-líder estudantil, foi preso em Barra de São Francisco, no quando atendia pacientes no Centro de Saúde local. “Nenhuma explicação foi dada, nem antes e nem depois. A gente apenas sabia que tinha gente sendo presa em tudo quanto lugar. Um dia, perguntei ao major Anésio o motivo da prisão, e ele me disse apenas que prenderam porque receberam ordem de prender”, relata.

Caldas Brito foi preso por militares do Exército no escritório de sua empresa, no Edifício A Gazeta. Câmara Gomes conta que, depois de três dias, ele e um grupo de presos foi levado para uma ala da Penitenciária Pedra D'Água, o IRS (Instituto de Readaptação Social), na Glória, que havia sido esvaziada com a transferência dos presos comuns até para delegacias do interior. Já Zezinho Cipriano e Caldas Brito permaneceram na enfermaria do quartel, junto com os outros presos de nivel superior.

Entre os presos, eles citam os médicos Aldemar de Oliveira Neves e Caetano Magalhães; o escritor e folclorista Hemorgenes da Fonseca, o advogado Sizenando Pechincha, que mais tarde seria presidente do Vitória Futebol Clube, os jornalistas Vitor Costa e Ewerton Montenegro Guimarães – que estava se formando em Direito -, o ex-prefeito de Colatina, Moacir Brotas, e Cantídio Sampaio, que anos depois seria prefeito de Iúna. Nem candidatos às eleições daquele ano foram poupados, como o médico Gilson Carone, que concorria à Prefeitura de Cachoerio, e Benedito Elias, que disputava em Linhares.

Os presos só começariam a ser libertados nos dois dias que antecederam as eleições. O objetivo da ditadura, em parte, foi atingido, pois a Arena ficou com 87% das cadeiras do Senado, 71% na Câmara dos Deputados e 70,6% nas Assembleias Legislativas. O problema é que também houve aumento dos votos nulos e brancos, que nas eleições proporcionais passaram de 21,1% em 1966 para 30,3% em 1970.

Quatro anos, nas eleições de 1974, o MDB ganhou 16 das 22 vagas em disputa no Senado e dobrou a bancada na Câmara. Mas ainda seriam necessários mais de 10 anos para que a ditadura saísse de cena, em 1985, deixando o legado da modernização conservadora da economia que teve como saldo a hiperinflação, um gigantesco endividamento externo, um crescimento urbano desordenado, aumento da pobreza e da concentração de renda e 434 brasileiros e brasileiras que morreram ou “desapareceram” nas mãos de agentes do Estado.

*Alexandre Caetano é jornalista e historiador.

Henrique Brandão faz homenagem aos 90 anos do poeta Ferreira Gullar

Em artigo na revista Política Democrática Online de outubro, jornalista destaca perfil do que chama de ‘homem de hábito simples’

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

No mês de setembro deste ano, o poeta Ferreira Gullar completaria 90 anos. Não conseguiu receber as devidas homenagens. Faleceu em dezembro de 2016, dois meses depois de completar 86 anos, como lembra o jornalista Henrique Brandão. Em artigo na revista Política Democrática Online de outubro, ele lembra que o poeta, cujo nome de batismo era José Ribamar Ferreira, “era um homem de hábito simples”.

Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de outubro!

A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todos os conteúdos, gratuitamente, em seu site. “Magro, com a cabeleira escorrida ao longo do rosto, o nariz adunco e as mãos expressivas – que gesticulavam sem parar enquanto falava – não passava despercebido onde quer que estivesse”, escreve Brandão sobre Gullar.

Além de poeta, Gullar foi jornalista, crítico de arte, ensaísta, artista plástico, cronista e dramaturgo. Participou ativamente do Concretismo e do Neoconcretismo, movimentos importantes no cenário da cultura brasileira, nos anos 1950. “Gullar entrou tarde na política. Já rompido com o Neoconcretismo, participava do Centro Popular de Cultura (CPC), ligado à União Nacional dos Estudantes (UNE), quando ocorreu o golpe de 1964”, lembra Brandão.

“Eu me filiei ao PCB [Partido Comunista Brasileiro] no dia do golpe de 64. Eu queria participar da resistência a um regime que se impunha ao país pela força”. Após o fechamento da UNE (União Nacional dos Estudantes), Gullar e seus companheiros fundaram o grupo Opinião, que, segundo Brandão, teve grande repercussão com suas peças e shows musicais.

Após o AI-5, em 1968, o regime militar apertou o cerco. “Sobrou para todo mundo que se opunha à ditadura, até mesmo para os comunistas ligados ao PCB, que não defendiam a luta armada. A essa altura, Gullar fazia parte do Comitê Cultural do PCB”, escreve o autor do artigo na Política Democrática Online.

Leia também:

‘Desenvolvimento econômico não é prioridade de Bolsonaro’, diz José Luis Oreiro

‘Renda Cidadã é ponto de tangência entre bolsonarismo e petismo’, afirma Benito Salomão

‘México sempre atraiu cineastas revolucionários’, analisa Lilia Lustosa

Gledson Vinícius mostra fragilidade do governo para taxar livros em 12%

Desmonte de política ambiental respalda queimadas no país, mostra reportagem

‘Bolsonaro tem comportamento calculado nas eleições municipais’, diz Paulo Baía

Gil Castello Branco critica esvaziamento da Lava Jato no combate à corrupção

Como superar retórica do ódio? João Cezar de Castro Rocha sugere ética do diálogo

Rogério Baptistini Mendes explica o que ‘desgraçou sistema político’ no Brasil

‘Pandemia mostra que cidades não são mundos encapsulados’, diz Alberto Aggio

Por que Bolsonaro cessou política de confronto com Legislativo e Judiciário?

Política Democrática Online mostra falta de transparência no combate à corrupção

Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online