direitos humanos

El País: Comissão Arns, um observatório para acompanhar casos de violações de direitos humanos

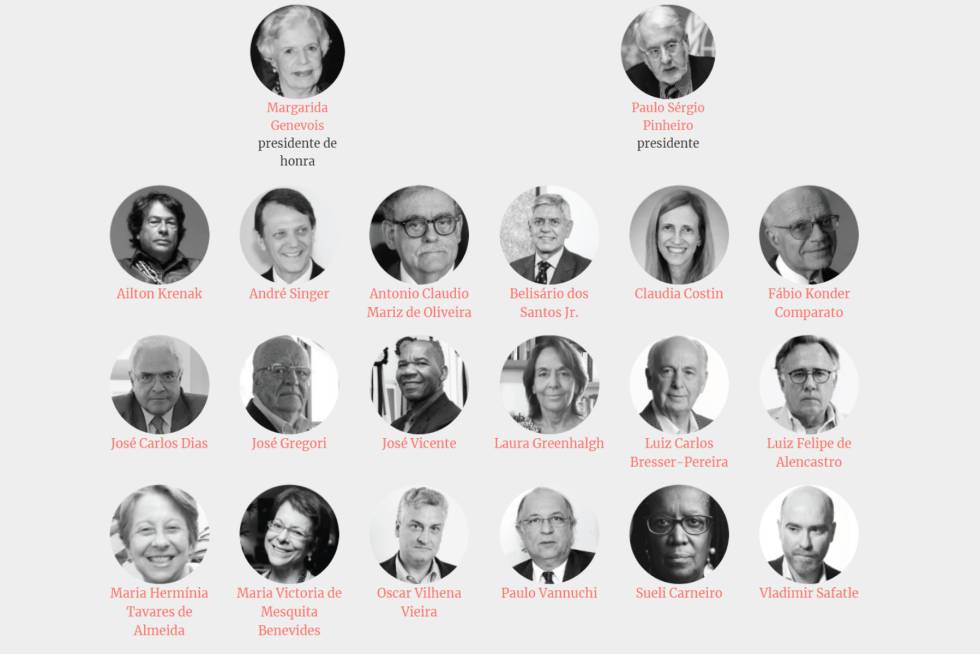

Grupo de juristas, intelectuais, jornalistas e ativistas, incluindo seis ex-ministros, criou um observatório de violações homenageando Dom Paulo Evaristo Arns

Preocupado com o crescimento do discurso de ódio e os crescentes ataques aos direitos humanos, especialmente após a eleição de Jair Bolsonaro, um grupo de juristas, intelectuais, jornalistas e ativistas criou a Comissão Arns, lançada oficialmente na última quarta-feira, 20, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), em São Paulo.

Divulgado antecipadamente para um pequeno grupo de jornalistas na terça-feira, 19, em reunião na PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), o manifesto da Comissão assinala que a importância daqueles que militam e defendem os direitos humanos já pode ser observada em outros momentos históricos do país. “O desrespeito aos direitos humanos, cuja incidência pode crescer graças às características do processo político recente, atinge de maneira cruel os setores mais discriminados da população, com suas características de vulnerabilidade econômica, social, de raça, religiosa, de orientação sexual e de gênero”, diz o texto, já disponível no site da comissão, presidida pelo ex-ministro Paulo Sérgio Pinheiro.

Nessa reunião estiveram presentes três membros da comissão, que, por decisão, tem 20 integrantes, além de redes de apoiadores: a jornalista Laura Greenhalgh, o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira e a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida.

O ex-ministro da Fazenda de José Sarney, ex-secretário de governo de Franco Montoro e ex-ministro da administração Federal e Reforma do Estado de FHC, Luiz Carlos Bresser-Pereira, explica que a ideia da comissão surgiu logo após a eleição e Bolsonaro, em outubro do ano passado. “Os direitos humanos voltaram a ser profundamente ameaçados com essa eleição. Curiosamente, o que a gente tem que se valer é das instituições brasileiras que nem sempre serão aquilo que a gente gostaria. O MP nesse momento, por exemplo, é uma coisa importante. Nós montamos a comissão e convidamos a Margarida Genevois como presidenta de honra [Socióloga, foi presidente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo por três mandatos, atuando diretamente com Dom Paulo Evaristo Arns]”, explicou.

Bresser destaca que a comissão não teria condições materiais de acompanhar todas as violações – que são muitas – que vem acontecendo. Por isso, vão eleger casos emblemáticos para realizar acompanhamento. Isso inclui posicionamentos públicos da comissão e até encaminhamentos práticos. “Nós não vamos resolver problemas e queixas específicas de cidadãos. Eu resumiria dizendo que nossa comissão será de oferta e não de demanda, usando uma linguagem de economia”, afirmou o ex-ministro.

A jornalista Laura Greenhalgh fez questão de salientar o teor suprapartidário da comissão. “É importante dizer que não somos um grupo anti-bolsonaro. Até porque a questão dos direitos humanos no Brasil ela transcende, ela vai além dessa conjuntura de poder que se instalou no país. Quer dizer, o Brasil vem em um processo interessante de consolidação de acordos, de pactos, de convenções importantes, o Brasil tem sido signatário de todos esses documentos, mas sabemos ao mesmo tempo que na vida real temos ainda que caminhar muito para consolidação desses direitos. Hoje estamos vendo diariamente violações sendo cometidas contra grupos discriminados. Não são nem vulneráveis, são discriminados mesmo. Falo dos indígenas, dos negros, das mulheres, dos jovens negros que estão sendo abatidos de maneira inaceitável nas periferias das cidades”, argumentou Laura.

“A agenda é muito grande. Então esperamos que com a participação de figuras como o Bresser e outros ministros que a gente possa somar forças e mobilizar essa situação no país. As coisas tendem a piorar pelos dados e acontecimentos de todos os dias. Não são bons os sinais e essa comissão chega nessa hora”, apontou. Laura citou também a importância de veículos contra hegemônicos que podem ter capilaridade e possibilidade de trazer uma outra narrativa sobre essas violações.

Bresser-Pereira destacou a preocupação com a diversidade no quadro da comissão e a rejeição total à participação de políticos com mandato. “Quando a gente fala nessa comissão, ela está fundamentalmente preocupada com os direitos civis. Há direitos sociais e direitos políticos, que nada mais é que a democracia. Os direitos civis são os direitos mais básicos e mais antigos, que foram desenvolvidos lá no século 18. É o direito a liberdade, ao respeito, e são esses direitos que tem sido atacados se analisarmos estruturalmente”, afirma o ex-ministro.

Para ele, o embrião do discurso de ódio começou após as jornadas de junho de 2013 – protestos de rua contra aumento da passagem do transporte público que tomou proporções enormes em todo o país -, cresceu nos “panelaços” ocorridos após a eleição de Dilma Roussef e atingiu seu ápice com o impeachment. “Eu percebi que havia se formado no Brasil uma hegemonia ideológica neoliberal muito grande”, explicou Bresser-Pereira. “Não acredito em centro. Ou você é de centro-esquerda ou de centro-direita. E acho urgente que esses dois campos encontrem alguma forma de diálogo. A ideia de não radicalizar nesses momentos é muito importante. Radicalização agora não permitirá restabelecer a sanidade”, apontou.

A cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida explica que haverá interesse especial em acompanhar casos em que haja o fator morte. “Nosso foco são as graves violações e segundo até a definição de direitos humanos que envolvem responsabilidade do Estado, certo? Pode, claro, acontecer por um agente privado. Mas como diz Paulo Vanucchi, a definição de direitos humanos passa pela responsabilidade de Estado. A violação acontece quando Estado pratica ou se omite”, afirmou. Um desses exemplos é a chacina do Morro do Fallet, no Rio de Janeiro, que terminou com 15 mortos. Os integrantes da comissão também demonstraram preocupação com direcionamentos institucionais e públicos de autoridades que chancelam, no discurso, essas violações. Os dois casos considerados gritantes foram o do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do governador de São Paulo, João Dória, que têm feito declarações elogiosas a ações letais das respectivas polícias.

Confira manifesto completo:

A história brasileira é marcada por graves violações dos direitos humanos mais fundamentais. Apesar dessa violência nunca ter sido objeto da devida atenção por parte do país, houve inegáveis avanços sob a égide da Constituição de 1988. Não podemos permitir, agora, que ocorram retrocessos.

O desrespeito aos direitos humanos, cuja incidência pode crescer graças às características do processo político recente, atinge de maneira cruel os setores mais discriminados da população, com suas características de vulnerabilidade econômica, social, de raça, religiosa, de orientação sexual e de gênero.

Em outros momentos difíceis, o Brasil percebeu a importância dos organismos de defesa de direitos humanos compostos de forma plural por membros da sociedade civil. Tais entidades demonstraram, mesmo em conjunturas dramáticas, a vigilância necessária para dar visibilidade e processamento jurídico a crimes cometidos por agentes do Estado.

A instauração da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns quer ajudar na proteção da integridade física, da liberdade e da dignidade humana dos que possam estar ameaçados neste novo período duro da história brasileira.

Com a presença de participantes de entidades anteriores, pretendemos recolher a experiência do passado com vistas a preservar o futuro. Este o motivo, também, de homenagear o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns (1921 – 2016) que, acima de diferenças religiosas, políticas, sociais e ideológicas, foi capaz de juntar forças variadas em favor dos direitos humanos na hora mais difícil do regime ditatorial instaurado em 1964.

A partir da reunião de velhos e novos defensores da dignidade humana, o objetivo da Comissão Arns será o de contribuir para dar visibilidade e seguimento jurídico, em instâncias nacionais e internacionais, a casos de graves violações dos direitos humanos. A comissão vem para trabalhar de forma articulada com os inúmeros organismos de defesa e pesquisa em direitos humanos já existentes no Brasil.

A unidade plural de todos os que sustentam a inviolabilidade dos direitos humanos, no quadro dos tratados e convenções internacionais que o Estado brasileiro se obrigou a respeitar, é o nosso norte e fundamento comum.

Matéria originalmente publicada no site da Ponte Jornalismo

Clóvis Rossi: Silenciar sobre ditaduras é crime de guerra

Um SOS pela Nicarágua

A Folha publicou nesta sexta-feira (21) anúncio de página inteira que é um verdadeiro manifesto político-institucional. Diz: “A Folha acredita que não existe democracia sem liberdade de imprensa”.

Eu também acredito, mas vou um passo adiante: acho que não podem existir fronteiras para a democracia e para a liberdade de imprensa.

Por isso, faço desta coluna, a última do ano, um apelo: não podemos deixar sem apoio o jornalismo da Nicarágua, o que significa, em consequência, apoiar também a luta pelos direitos humanos, violentamente atacados pela ditadura do casal Daniel Ortega e Rosário Murillo.

Quanto aos direitos humanos, é indispensável ressaltar a atuação do brasileiro Paulo Abrão, secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele não tem se omitido, desde que o governo Ortega intensificou, em abril, a escalada repressiva.

A rigor, a CIDH é o único balão de oxigênio que permite respirar aos nicaraguenses.

Agora, a escalada repressiva alcançou outro raro balão de oxigênio, o sítio e revista Confidencial. É, ao lado do tradicional jornal La Prensa, veículo essencial para o exercício de liberdade de imprensa, assim como um ou outro programa jornalístico de televisão.

É bom ter em conta que a perseguição à mídia executada impiedosamente pelo governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, ajudou a tornar o regime não só uma execrável ditadura mas também um fracasso de dimensões colossais.

É fundamental, pois, tentar ajudar Confidencial e demais veículos para preservar um espaço de acompanhamento crítico do regime enquanto há ainda tempo para evitar um fechamento incontornável e um fracasso socioeconômico semelhante ao de Caracas.

Confesso francamente que não sei bem o que fazer, nesse sentido. Por isso, copio o apelo enviado por Carlos Chamorro, o diretor de Confidencial, contendo algumas maneiras simples e indolores de ajudá-lo:

“Assinar o canal de Youtube de Confidencial: https://goo.gl/4xcR7W”;

“Seguir Confidencial no Twitter: https://goo.gl/uMjwke

“Dar ‘like’ na fanpage de Facebook de Confidencial: https://goo.gl/VdnRnW

“Dar ‘like’ na fanpage de Esta Semana:: https://goo.gl/tnAnSs” e na de Niú (https://goo.gl/SVjA3L)”. São dois outros informativos perseguidos.

Não é nada dramático, mas é mais do que os jornalistas brasileiros fizemos para tentar ajudar, por exemplo, El Nacional da Venezuela, obrigado a encerrar a edição em papel.

É uma contribuição para que Chamorro possa cumprir a promessa que acompanha o apelo acima reproduzido:

“Não vão conseguir que nos autocensuremos e deixemos de informar, porque temos o compromisso sagrado com um povo que tem sido massacrado e encarcerado, de contar como se substitui uma ditadura sanguinária de forma pacífica e como os nicaraguenses vamos conseguir reconstruir este país em paz, com democracia e eleições livres e com justiça que castigue os crimes da ditadura”.

Que os democratas digam amém. O silêncio é crime de guerra.

*

PS - Férias a partir de amanhã e até meados de janeiro, se houver janeiro em 2019. Feliz Natal e um Ano Novo realmente novo.

El País: Antropóloga convive com a “covardia da dúvida” de quem a ameaça de morte

Professora da Universidade de Brasília (UnB) Debora Diniz teve que deixar o país. Advogados criam rede em defesa dela e estudam oferecer apoio jurídico gratuito a outros ameaçados

Já faz quase 15 anos que o trabalho de Debora Diniz reverbera além dos debates acadêmicos sobre os direitos das mulheres. Em 2004, a professora e antropóloga da Universidade de Brasília (UnB) ajudou a encampar uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para permitir o aborto em gestações de fetos anencéfalos. Em todo esse tempo, apesar das controvérsias levantadas pela causa, nunca tinha passado por um processo tão doloroso quanto o que se iniciou em maio deste ano, quando ela se tornou idealizadora de uma nova empreitada no STF, desta vez pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Não bastasse o linchamento virtual nas redes sociais, ela recebeu ao longo dos últimos meses dezenas de ameaças de morte e, incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Governo federal, foi aconselhada a deixar o país. “Sou vítima de ataques que colocam em risco o sentido de democracia no Brasil.”

Desde maio, a cada aparição pública ou evento que anunciava sua presença, Debora Diniz era arrebatada por uma avalanche de ofensas. Por causa das investidas, antes de se mudar para o exterior, teve de cancelar a participação em um fórum mundial no Rio de Janeiro, recusar o convite para ser paraninfa de formandos em Brasília e sair pela porta dos fundos de um congresso para não cruzar com um grupo de manifestantes que a aguardava na entrada principal do evento. As táticas de intimidação se assemelham em todos os casos. Os haters miram seu círculo de relacionamentos. A reitora da UnB e a diretora da Faculdade de Direito, onde ela leciona, também já foram ameaçadas, assim como o marido, os pais e até seus alunos. “Chegaram ao ponto de cogitar um massacre na universidade caso eu continuasse dando aulas. A estratégia desse terror é a covardia da dúvida. Não sabemos se são apenas bravateiros. Há o risco do efeito de contágio, de alguém de fora do circuito concretizar a ameaça, já que os agressores incitam violência e ódio contra mim a todo o momento”, afirma Diniz.

A Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) investiga o caso e trabalha com a hipótese de que os ataques possam ser orquestrados por redes internacionais que focam seus canhões em ativistas de direitos humanos. Sem dar aulas na universidade há mais de um semestre devido ao exílio forçado, a pesquisadora tem se dedicado a estudar o perfil dos haters que a perseguem nas redes sociais, Whatsapp e até por telefone. “Basicamente são homens ressentidos, de 30 a 40 anos, ligados a grupos de extrema direita, neonazistas e incels (celibatários involuntários que atrelam o fracasso de suas vidas amorosas a uma suposta banalização das relações sexuais). Enxergam a ascensão de mulheres e LGBTs como afronta à masculinidade e não costumam deixar rastros nem indícios de uma célula de articulação do movimento.”

Na quinta-feira, advogados criminalistas, incluindo juristas renomados como Alberto Silva Franco, Alberto Zacharias Toron e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, anunciaram a criação de uma rede em defesa de Debora Diniz. O grupo também estuda a possibilidade de oferecer apoio jurídico gratuito a outros ativistas ameaçados de morte. “Se trata de uma mobilização de resistência contra um tipo de crime difícil de combater”, afirma Kakay. “São ameaças covardes e orquestradas, que representam bem o momento de repressão e retrocesso vivido pela sociedade brasileira.” De acordo com Silva Franco, o caso da professora é crucial para a defesa da liberdade acadêmica. “Este é um país onde se pode desenvolver pesquisas livremente, onde a sala de aula é protegida para o amplo debate de ideias, ou onde se teme morrer por aquilo que se pensa? Acreditamos na defesa intransigente da primeira opção.”

Apesar dos extensos debates já travados, a ação pela descriminalização do aborto ainda não tem data para ser votada no STF. Grupos conservadores e religiosos contrários à medida seguem mobilizados. Nesta semana, a futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, ventilou a possibilidade de oferecer suporte financeiro a mulheres que engravidam após serem estupradas e optem por manter a gestação. Já a advogada Janaína Paschoal, eleita deputada estadual pelo PSL em São Paulo e que também já afirmou ter sido vítima de ameaças, criticou o grupo de advogados que atua em defesa de Debora Diniz. “Nenhum desses colegas foi solidário diante das muitas ameaças que recebi”, afirmou ela, que já comparou a descriminalização do aborto à legalização do tráfico de drogas, ao insinuar um suposto posicionamento pró-aborto da rede.

Diniz, por sua vez, se emociona ao falar sobre o desgaste emocional diante das ameaças, longe da universidade e do país. “Assim como outros defensores dos direitos humanos, não posso me permitir a cruzar limites sob o risco de virar mártir.” Às vésperas da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, ela teme pelo recrudescimento de ataques a militantes feministas no Brasil. “Orientadas por uma lógica religiosa messiânica, as políticas anunciadas pelo novo governo e a futura ministra [Damares Alves] colocam em risco os direitos das mulheres.” A professora entende ainda que é preciso um pacto da sociedade brasileira para se opor à “crueldade das ameaças”, destacando a vulnerabilidade de políticos como os deputados do PSOL Jean Wyllys e Marcelo Freixo, ambos ameaçados de morte por causa de seus posicionamentos ideológicos ou atividade parlamentar. “É um perigo constante defender posições no país que mais mata ativistas dos direitos humanos.”

Aos 48 anos, a antropóloga espera poder voltar logo a Brasília para retomar a rotina na universidade. Enquanto isso, se mantém firme na defesa de seus princípios e no desenvolvimento de pesquisas, reforçando que a mudança não significa uma renúncia às causas que defende. “Não saí do Brasil porque fui ameaçada, mas para proteger outras pessoas. Se as ameaças fossem somente contra mim, eu jamais sairia. Mais do que nunca, mesmo à distância, eu sigo fazendo meu trabalho. Não vão me calar.”

El País: Ameaças a defensores dos direitos humanos colocam a democracia brasileira em xeque

Polícia desbaratou plano de milicianos para executar deputado do PSOL Marcelo Freixo. Brasil é um dos que mais mata ativistas: só em 2017 foram registradas mais de 60 execuções

Na última sexta-feira, o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) comparecia na frente de jornalistas na Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) para comentar a revelação feita pelo Jornal O Globo, um dia antes, de que sua vida poderia não ter passado deste sábado. A polícia carioca havia descoberto que milicianos, grupos paramilitares formados por ex-policiais que dominam atividades ilícitas em bairros pobres, planejavam matá-lo. Se a ação não tivesse sido descoberta, ele poderia ter sido o segundo político de visibilidade a ser morto na cidade em menos de um ano —em março, a vereadora Marielle Franco, também do partido de esquerda PSOL, foi fuzilada em plena rua, junto a seu motorista, em uma das áreas mais populares do centro, em um crime até hoje não esclarecido.

A coletiva chamada pelo político se deu em uma semana simbólica: no mesmo dia em que a brutal execução de Marielle completava nove meses; um dia depois do aniversário de 50 anos do Ato Institucional de número 5 (AI-5), que representou o endurecimento da ditadura militar brasileira; quatro dias depois que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 70 anos. E em meio a uma preocupação crescente dos defensores de direitos humanos do país com um possível cenário de maior vulnerabilidade a partir do ano que vem, quando chega ao poder Jair Bolsonaro, um presidente de extrema direita que declarou, pouco antes de ganhar a eleição, que era preciso "metralhar a petralhada" ou que costumava repetir o bordão "direitos humanos para humanos direitos".

As ameaças contra Freixo são a ponta do iceberg e se estendem não só a outras figuras públicas, como também às que atuam longe dos holofotes, principalmente no campo, com a defesa da Reforma Agrária, dos direitos indígenas ou dos recursos naturais. De acordo com a Front Line Defenders, que utiliza dados da ONG brasileira Comissão Pastoral da Terra, o país é um dos que mais mata ativistas: só em 2017 foram registradas mais de 60 execuções entre as mais de 300 registradas em todo o mundo. Isso coloca o país no seleto grupo de nações, junto a Colômbia, México e Filipinas, que concentra a maior parte destes homicídios. "Essa questão do Marcelo Freixo é como se coroasse isso tudo hoje. A gente não consegue ter esclarecida a morte da Marielle, e agora a gente tem uma ameaça a uma pessoa diretamente ligada a ela", argumenta Eliana Sousa, ativista e fundadora da ONG Redes da Maré.

Freixo, que há dez anos presidiu na Assembleia do Rio uma investigação contra as milícias, foi eleito neste ano deputado federal. Atuará em Brasília com escolta da polícia legislativa ao mesmo tempo que espera continuar contando com sua escolta pessoal, com ele há dez anos e fornecida pela Secretaria de Segurança do Rio, nos dias em que estiver em seu Estado. "A morte de Marielle tem que ser esclarecida. Foi um grupo político, mas que grupo foi esse? Foi um dos crimes mais sofisticados da história do Rio. Que grupo é capaz no século XXI de mandar matar uma vereadora?", cobrou o deputado. "Enquanto isso não acontecer não tem como dizer que existe democracia no Rio". "Defensor de direitos humanos não é defensor de bandidos. Defensor de direitos humanos defende a lei. E a lei não pode permitir que um grupo tão criminoso domine a vida das pessoas", complementa Freixo.

Em Brasília, Freixo terá como companheiro de bancada partidária o deputado Jean Wyllys, que também relatou estar recebendo ameaças. Ele foi um dos maiores rivais de Bolsonaro na Câmara federal e o confrontou diretamente quando o agora presidente eleito homenageou o coronel Brilhante Ustra, torturador de Dilma Rousseff na ditadura, durante a votação do impeachment dela, em 2016. Após a fala de Bolsonaro, Wyllys cuspiu em direção a ele.

As ameaças ao deputado federal fizeram com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitasse ao Governo brasileiro que tome medidas para proteger a sua vida, ao mesmo tempo sejam investigadas as ameaças. "A decisão da CIDH é uma reação da comunidade internacional à inação do Estado brasileiro diante de uma situação que tem se prolongado no tempo e que, no último ano, agravou-se muito", disse o parlamentar ao EL PAÍS. "As constantes ameaças de morte que recebo há anos, e que passaram a incluir referências explícitas à minha família, se intensificaram especialmente durante o processo de impeachment da presidenta Dilma e depois do assassinato da Marielle", acrescentou Wyllys. "Não posso ir a lugar nenhum sem a escolta, porque essas são as condições para me proteger, de modo que é como se eu estivesse em cárcere privado sem ter praticado crime nenhum, sendo eu a vítima. Isso tem afetado muito minha saúde física e emocional."

A antropóloga Debora Diniz, professora da Universidade de Brasília (UnB) que atua na defesa dos direitos das mulheres, também teve sua vida completamente modificada recentemente. Ela recebeu ao longo dos últimos meses dezenas de ameaças de morte e acabou incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Governo federal, sendo aconselhada a deixar o país, o que fez. As ações contra ela, que atua publicamente há ao menos 15 anos, não são novidade, mas se tornaram mais graves depois de ela acionar o Supremo Tribunal Federal em prol da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. “Sou vítima de ataques que colocam em risco o sentido de democracia no Brasil”, afirmou ao EL PAÍS.

Participação do Estado

"Em um país como o nosso, ninguém que luta está protegido. Existem várias medidas que devem ser tomadas pelas autoridades para garantir um ambiente e valorização para essas pessoas", argumenta Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil. Ela diz que "esse tipo de ameaça e de assassinato de defensores não acontecem sem a participação do Estado" e destaca a diferença entre as mortes que são fruto "de um ambiente de extrema violência armada" e o assassinato de ativistas pelos direitos humanos. "Eles foram calados para que essas violações [aos direitos humanos] continuem. No caso de ameaças a parlamentares, como Freixo, Wyllys e Marielle, existe uma ameaça à democracia adicional uma vez que são "ferramentas, independentemente de sua coloração partidária, para o exercício" dela.

Atila Roque, diretor da Ford Foundation no Brasil e ex-diretor da Anistia Internacional no país, concorda que "todos e todas que se empenham na luta pelos direitos humanos" no Brasil já se viram diante de alguma ameaça. "Comigo não foi diferente e lidei tomando as precauções e adotando os protocolos de segurança que me foram então recomendados".

Na década de 1980, ainda muito jovem, Roque trabalhava diretamente com conflitos agrários e convivia com o assassinato "quase cotidiano" de lideranças camponesas, religiosas e advogados que atuam em defesa do direito a terra. "Um dos crimes que me marcou mais profundamente foi o assassinato do Padre Josimo Tavares, em 1986, poucos dias antes de um encontro que tínhamos marcado em Imperatriz, Maranhão. Acabei indo para o seu enterro". "Essa é também uma rotina na vida da juventude de favelas e periferias, especialmente dos jovens homens e mulheres negros que vivem o cotidiano do racismo e da militarização dos territórios onde vivem", acrescenta.

Sousa, a fundadora da ONG Redes da Maré que também já foi alvo de ameaças em diferentes momentos, acredita que a vulnerabilidade hoje é maior porque também as denúncias são maiores. Há mais resposta e resistência daqueles que são vítimas de uma violência que também é causada pelo próprio Estado. "Depois de uma operação na favela, sempre no final você tem uma fala oficial que vai para o jornal que cria uma narrativa sobre o resultado da operação e que coloca os moradores em condição de suspeitos. Hoje, por conta das redes e outros meios, você acaba conseguindo pautar outras vozes e mostrar que a coisa não é bem assim. Se por um lado isso é positivo, expõe o que acontece, por outro nos torna mais vulneráveis", argumenta ela. Existe, segundo diz, um projeto que "tem como ideologia um enfrentamento que gera mais violência", o que se materializa em uma ameaça à democracia porque "nas áreas de favela e periferias as mesmas leis não são obedecidas ou vistas porque ali é uma favela, e as pessoas não são reconhecidas como pessoas de direito". Se uma democracia presume direitos iguais para todos, "um morador da favela não vive essa experiência de direitos estabelecidos, como o de ir e vir".

Ruy Fabiano: O desafio dos direitos humanos

“Os direitos humanos são basicamente para os humanos direitos”

O tema dos direitos humanos, complexo a partir de sua conceituação, permeia há anos o debate público. A rigor, há séculos, desde que a Revolução Francesa os consignou – e os descumpriu.

Foi um dos carros-chefes da eleição de Jair Bolsonaro, que questiona os termos em que a esquerda o formula, e há de acompanhar, em ambiente controverso, o curso de sua gestão, que tem a segurança pública como um de seus eixos.

Há dias, numa entrevista a um canal de televisão, o general Augusto Heleno, futuro ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, foi instado, mais uma vez, a falar sobre ele.

E reiterou seu ponto de vista de que “os direitos humanos são basicamente para os humanos direitos”. O dito se contrapõe à tendência, ainda dominante, de ver na polícia instituição violadora desses direitos, quando, a rigor, tem como missão garanti-los.

A frase do general, que está longe de ser mero jogo de palavras, pressupõe critério e hierarquia na aplicação desses direitos, a cuja plenitude só pode aspirar quem os respeita. Não é o caso dos bandidos, cujo ofício consiste exatamente em violá-los.

Qualquer direito pressupõe uma instância que os garanta – em regra, o Estado, via polícia. O direito humano fundamental é, por óbvio, o de garantir a vida, já que sem ele nenhum outro subsistirá: o da integridade física, o de ir e vir, o de propriedade etc. Quem os viola submete-se (ou pelo menos deveria) aos rigores da lei.

Mas, se, como quer parte dos militantes da causa, esses direitos são indistintamente para todos os humanos, deve-se, antes de mais nada, revogar o Código Penal, que, mediante determinadas práticas, suprime alguns deles, a começar pelo de ir e vir, podendo chegar ao da própria vida, em caso de legítima defesa.

A visão idealizada do bandido, como vítima da sociedade, e uma espécie de revolucionário em estado bruto, levou o Estado brasileiro, sobretudo no período PT, a nele focar prioritariamente sua ação humanitária. A vítima torna-se persona secundária, alguém no lugar errado, na hora errada. Um azarado, sem qualquer glamour.

Criou-se, entre outros direitos, o bolsa-bandido, que garante, aos delinquentes inscritos na Previdência, repasses de pensão à família, além de benesses como o “saidão” (que libera presos em datas festivas para visitas à família); progressão penal (que, por bom comportamento, reduz o tempo de prisão); e, até (caso do Rio de Janeiro), vale-transporte para que familiares dos presos os visitem.

O Estado garante ainda assistência psicológica à família e ao preso. E, como coroamento, há a audiência de custódia, criada pelo ministro Ricardo Lewandowski, quando na presidência do STF.

Ela obriga o policial a levar o preso em flagrante, 24 horas após a prisão, perante um juiz para que avalie o tratamento que recebeu. O réu passa a ser a autoridade coatora, que pode sofrer processo e ser até demitido, e não o infrator, que será liberado caso o juiz, por razões de ordem subjetiva, não considere o ato grave.

O STF professa a tese do desencarceramento para pequenos delitos (sem defini-los), ecoando princípio programático do PT.

Nesses termos, o banditismo prosperou e o Brasil ostenta o título de um dos mais violentos países do mundo, com mais de 60 mil homicídios anuais (contabilizados aí apenas os que morrem no local do crime), que ultrapassa os índices de países em guerra.

Há quem argumente que a leniência do Estado em relação ao crime decorre do desastre humanitário que é o sistema penitenciário, verdadeira sucursal do inferno. Em vez de humanizá-lo, o Estado opta por evitar o aumento de seus habitantes – não combatendo o crime, mas, inversamente, estimulando-o pela impunidade.

Eis um dos maiores – senão o maior – dos desafios do futuro governo Bolsonaro.

Ruy Fabiano é jornalista

Bruno Boghossian: Com sorte, nova ministra não terá poder sobre educação e saúde

Área de direitos humanos tem problemas e não precisa de invencionices ultraconservadoras

Segundo Damares Alves, em breve a princesa do desenho “Frozen” acordará a Bela Adormecida com um “beijo lésbico”. Ela também reclamou quando viu o pai gay de uma ilustração usando um tênis da moda, que o faz parecer mais descolado do que um pai heterossexual.

Com sorte, a futura ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não terá poder para interferir em políticas públicas na saúde, na educação, na cultura e em outros temas fora de seu guarda-chuva.

A pasta que será comandada pela advogada e pastora não toma decisões nessas áreas, mas costuma ser ouvida. Caso ela abasteça o governo com as informações que usou em palestras nos últimos anos, o país corre o risco de enfrentar retrocessos.

Damares já distorceu dados sobre saúde pública para mobilizar fiéis de igrejas evangélicas. Em 2013, disse que não há milhares de mulheres que morrem em consequência de abortos ilegais e desafiou qualquer pessoa a mostrar seus túmulos.

Também exibiu uma propaganda italiana sobre discriminação sexual e disse falsamente que ela seria reproduzida no Brasil. Ao falar de turismo sexual, afirmou: “Tem muito hotel fazenda de fachada por aí para os homens transarem com animais”.

Nesta quinta-feira (6), Damares disse estar interessada em combater preconceitos, a pedofilia e a violência contra a mulher. O ministério já tem um prato cheio de problemas para resolver sem as invencionices de alas ultraconservadoras.

Se não surgirem explicações convincentes, a revelação de que um ex-assessor de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 1,2 milhão em um ano e assinou um cheque de R$ 24 mil para a mulher de Jair Bolsonaro abrirá a primeira crise do novo governo.

O azar do futuro presidente é que ele não poderá usar a caneta Bic para demitir o filho, senador eleito, caso precise se distanciar do problema. Nesta semana, Flavio disse que, por causa do sobrenome, não será “um senador comum”. Ele tem razão.

Míriam Leitão: Nos direitos humanos, não há como agradar a todos

A ex-secretária Flávia Piovesan disse que em direitos humanos há “derrotas e avanços no governo”. Derrotas, sabe- se bem. Avanços, procura- se. Já a procuradora- geral da República, Raquel Dodge, foi direta ao esclarecer, no encontro do MP, o que pensa sobre corrupção e retrocessos sociais. Em certos temas, não há caminho do meio, não há como agradar a dois lados quando as diferenças são antagônicas.

“Escravos e corruptos nos lembram que, em uma sociedade desigual, e onde o patrimônio público, comum a todos, tem sido corrompido na elevada proporção revelada pela Lava- Jato, o Ministério Público ( MP) deve sempre agir com firmeza e coragem no cumprimento de suas atribuições civis e criminais, sob as balizas da lei”, disse Raquel Dodge. Esse encontro, ao qual ela compareceu, é tradicional. Uma vez por ano, a Associação Nacional dos Procuradores da República reúne associados para três dias de debate. Ela é frequentadora desses encontros, e desta vez concentrava todas as atenções. É natural. Desde que assumiu, falou pouco, e dela muito se falou.

Uma das dúvidas que o silêncio de Raquel Dodge levantou foi a de não ter usado a palavra “Lava- Jato” no seu discurso de posse. No encontro dos procuradores, ela falou da operação como emblemática, pelo que revela. Para quem disse que Dodge enfraqueceria o MP, ela deixou o recado de que os procuradores devem agir com firmeza e coragem, principalmente quando há tanta corrupção e desigualdade. Ao mesmo tempo, lembrou aos procuradores das balizas da lei, fundamentais limites para a ação da autoridade pública em um estado democrático.

O Brasil vive tempos de óbvio retrocesso na área social. O governo Temer teve acertos na área econômica, tanto que conseguiu um alívio na crise. Caíram a inflação e os juros. O nível de atividade começa a se recuperar. Houve até uma pequena queda no colossal desemprego brasileiro. Nada disso mitiga o fato de que em questões sociais ele representa um flagrante retrocesso. O governo reduziu unidades de conservação, enfraqueceu órgãos de defesa de indígenas e do meio ambiente, perdoou multas ambientais, e, no pior dos seus atos, baixou a portaria que redefine trabalho análogo à escravidão.

Por isso é estranha a ideia da ex- secretária de direitos humanos de que há no governo Temer um revezamento de avanços e retrocessos. Explicou que não foi demitida por ter criticado a portaria do trabalho escravo. Saiu porque vai assumir a função que buscava na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois de ser eleita, avisou que deixaria o governo. A procuradora Flávia Piovesan tem credenciais para o novo cargo na OEA porque fez currículo na defesa dos direitos humanos. Lamentável foi apenas a sua passagem pelo governo Temer, em que ela tentou equilibrar- se em um muro que separa duas partes.

“Houve batalhas que ganhamos, houve batalhas que perdemos.” Ela não citou um exemplo sequer que pudesse confirmar a tese de vitórias dos dois lados. Disse nutrir “respeito e gratidão” pelo presidente Temer e afirma que ele lhe deu independência e carta branca. O problema é que no jogo de cartas em Brasília ela perdeu sistematicamente e aceitou as perdas mesmo quando elas eram inaceitáveis. Há um velho dilema em se participar de governos: até que ponto transigir com convicções para evitar o pior? No caso do governo Temer, em direitos humanos, claramente não há o que se possa fazer para atenuar coisa alguma.

Prova disso é o que acaba de acontecer no Ministério de Direitos Humanos. A ministra Luislinda Valois fez críticas à portaria, mas permaneceu no governo. Agora se sabe que a sua definição de trabalho escravo é ela ganhar menos do que R$ 61 mil. Voltou atrás ontem após a divulgação pelo “Estado de S. Paulo” do teor do seu documento de 207 páginas em causa própria.

Às vezes, há dois lados e eles têm que estar juntos. É isso que a procuradora- geral, Raquel Dodge, tem deixado claro. Defende que o MP deve continuar sua ações contra a corrupção na área criminal e contra as ameaças aos direitos humanos. Neste caso não deve haver escolha. Em tempos como o atual, o combate sem trégua tem que ocorrer nas duas frentes porque a luta é complementar.

Seminário Direitos Humanos e Relações Raciais

O Coletivo Igualdade Racial 23 e a Fundação Astrojildo Pereira convidam para o seminário Direitos Humanos e Relações Raciais a ser realizado no dia 18 de Novembro de 2016 no Espaço Arildo Dória em Brasília.

18h30 - Abertura

Apresentação Cultural: Músico Gontijo - Saxofonista

18h40 - Direitos Humanos e combate ao racismo no Brasil

Ivair Augusto Alves dos Santos: Sociólogo e especialista em igualdade racial e direitos humanos. Doutor em Sociologia pela Unb. Autor do Livro "Direitos Humanos e as Práticas de Racismo", obra que apresenta depoimentos de vítimas do racismo de todo o Brasil.

19h00 - Um olhar midiático sobre assassinatos de negros no Brasil e nos Estados Unidos

Kelly Quirino: Jornalista, membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal (Cojira-DF) e doutoranda em comunicação social pela Universidade de Brasília (UnB).

19h20 - A igualdade racial no ensino da Polícia Militar no Distrito Federal

Coronel Marcos de Araújo: Doutor em Ciência Jurídica e Social. Especialista em Segurança Pública e Direitos Humanos. Autor dos livros "Princípio da igualdade entre mulheres e homens na polícia" e "Mobilidade Social, Multiculturalismo ou Discriminação na Policia Militar".

Mediador: Romero Rocha, integrante do Núcleo Temático Igualdade Racial 23.

O Espaço Arildo Dória fica no SDS, Edifício Venâncio III, bloco P, sobreloja 52, Asa Sul - Brasilia-DF.

Participe!!

Perdas e danos

Em dez anos, Lei de Drogas superlotou presídios e foi incapaz de reduzir as redes de tráfico

Há dez anos o Brasil aprovava um novo marco legal para o combate às drogas. A Lei 11.343/2006 nascia com a perspectiva de intensificar penas para o crime de tráfico e reduzir a criminalização dos usuários. Seu efeito, porém, mostrou-se desastroso: cadeias superlotadas, mais mulheres nas prisões e criminalização da população negra e pobre. Por outro lado, não há nenhum indicador de que as redes de tráfico tenham sido coibidas.

De 2005 até dezembro de 2014, segundo dados do Ministério da Justiça, a população carcerária teve um salto vertiginoso de 111,4%, ultrapassando a marca de 620 mil presos. Isso colocou o Brasil na vergonhosa posição de quarto país com a maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos EUA, China e Rússia.

Em 2005, o porcentual de pessoas incriminadas por tráfico de drogas correspondia a 11% da população carcerária. Em 2014, segundo dados do Infopen, esse número alcançou 27%. Se considerarmos apenas as mulheres, o impacto foi ainda mais cruel: 64% das presas no Brasil respondiam por tráfico de drogas.

O grande responsável por essa desastrosa situação foi o aumento da pena mínima de três para cinco anos, mesmo para pequenos traficantes. Soma-se a isso a relutância dos juízes em aplicar a diminuição de pena para réus primários e a insistência no encarceramento, muito embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que a equiparação a crime hediondo não impede a aplicação de penas alternativas, como ocorre para outros crimes não violentos como o furto.

O resultado é uma distorção racista e classista, já enraizada na cultura brasileira, mas bastante escancarada no sistema prisional: embora não existam dados sociodemográficos específicos dos presos por tráfico de drogas, o perfil geral da população prisional brasileira é composto majoritariamente por negros (61,6%) e de baixa escolaridade (oito em cada dez estudaram, no máximo, até o ensino fundamental). O foco da atuação policial no combate à venda de drogas no varejo e ao transporte feito por "mulas" faz com que um contínuo fluxo de jovens desempregados sejam levados ao sistema prisional mesmo sem praticar qualquer ato violento, enquanto as grandes organizações têm seu complexo sistema de comércio e corrupção inalterado.

Política antidrogas vem promovendo um violento massacre às populações mais vulneráveis.

A lógica militar de combate às drogas faz com que 90% das prisões por tráfico sejam em flagrante e por pequenas quantidades. Esta pessoa provavelmente passará todo o processo no regime fechado de prisão por suposto "perigo à ordem pública" - pautado não na violência da pessoa, mas na ideia abstrata do "inimigo traficante" produzida pela mídia. A guerra às drogas é a grande responsável por manter em prisão provisória, ou seja, sem julgamento definitivo, 40% dos atuais presos do Brasil.

Em uma década, o Brasil acumulou conhecimento e dados suficientes para deixar claro que sua política antidrogas vem promovendo um violento massacre às populações mais vulneráveis e tornado cada vez mais insustentável o sistema prisional. Existe uma demanda crescente dentro e fora do país para a revisão da abordagem proibicionista e tratamento da questão dentro de seu devido lugar, que é a saúde pública.

Nesse sentido, o STF (Supremo Tribunal Federal) tem em suas mãos uma oportunidade histórica. Ainda nesse semestre deve ser retomado o julgamento sobre o Recurso Extraordinário nº 635.659, da Defensoria Pública de São Paulo, que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

Esperamos que os ministros do Supremo assumam para a si a responsabilidade de corrigir essa distorção, deixando de punir usuários e abrindo caminho para uma política de drogas menos violadora, menos encarceradora e menos seletiva.

Jessica Carvalho Morris e Henrique Apolinário, respectivamente diretora-executiva e assessor do programa de Justiça da ONG Conectas Direitos Humanos.

Fonte: El País

ONU: Taxa de feminicídios no Brasil é quinta maior do mundo; diretrizes nacionais buscam solução

Lançadas nesta semana, diretrizes nacionais sobre feminicídio querem acabar com violência de gênero. Documento publicado nesta semana foi elaborado pela ONU Mulheres Brasil, por órgãos do governo brasileiro e pelo Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas.

O objetivo é incluir a perspectiva de gênero nos processos de investigação e julgamento de crimes de feminicídio, aprimorando as condutas dos diversos profissionais envolvidos.

Em parceria com o governo brasileiro e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a ONU Mulheres publicou na sexta-feira (8) as “Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios”.

O documento contém recomendações para a revisão dos procedimentos de perícia, polícia, saúde e justiça que lidam com ocorrências de feminicídio. O objetivo é adequar a resposta de indivíduos e instituições aos assassinatos de mulheres, a fim de assegurar os direitos humanos das vítimas à justiça, à verdade e à memória.

Acesse as Diretrizes Nacionais aqui.

No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o público feminino revelou que, de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875.

Na mesma década, foi registrado um aumento de 190,9% na vitimização de negras, índice que resulta da relação entre as taxas de mortalidade branca e negra. Para o mesmo período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. Do total de feminicídios registrados em 2013, 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas.

“As Diretrizes Nacionais buscam eliminar as discriminações a que as mulheres são alvo pelo machismo, pelo racismo, pelo etnocentrismo, pela lesbofobia e por outras formas de desigualdades que se manifestam desde a maneira como elas vivem, a deflagração de conflitos com base em gênero e os ciclos de violência, que culminam com as mortes violentas”, explicou a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman.

“Feminicídios são assassinatos cruéis e marcados por impossibilidade de defesa da vítima, torturas, mutilações e degradações do corpo e da memória. E, na maioria das vezes, não se encerram com o assassinato. Mantém-se pela impunidade e pela dificuldade do poder público em garantir a justiça às vítimas e a punição aos agressores”, disse.

Lei de 2015 tipificou crime

A ONU Mulheres e o governo esperam que a publicação contribua para a implementação da Lei do Feminicídio (13.104/2015), que alterou o Código Penal brasileiro ao tipificar esse crime – homicídio cometido com requintes de crueldade contra mulheres por motivações de gênero. O lançamento das Diretrizes quer Incluir a perspectiva de gênero como hipótese inicial das investigações dos assassinatos.

Segundo a secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, as diretrizes proporcionarão a capacitação de policiais e peritos para que tenham uma visão diferenciada. “Terá aquele olhar de que aquela mulher morreu pela condição de ser mulher”, afirmou.

Para a secretária especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Eleonora Menicucci, as diretrizes provocarão mudanças nas condenações e prisões dos agressores de mulheres. “A Lei do Feminicídio representa uma mudança cultural numa sociedade patriarcal”, destacou.

Menicucci também afirmou que o governo promoverá uma sensibilização a nível nacional para que todos os estados apliquem as Diretrizes.

Motivações de gênero e condutas adequadas

Na nova legislação, a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher são descritos como elementos de violência de gênero e integram o crime de feminicídio.

As Diretrizes Nacionais detalham as motivações baseadas em gênero que podem estar por trás de episódios violentos: sentimento de posse sobre a mulher; controle sobre seu corpo, desejo e autonomia; limitação da sua emancipação profissional, econômica, social ou intelectual; tratamento da mulher como objeto sexual; e manifestações de desprezo e ódio pela mulher e por sua condição de gênero.

O documento também apresenta recomendações específicas para cada fase da investigação policial e do processo judicial e seus respectivos encarregados.

As etapas são dirigidas por diversos profissionais, como bombeiros, socorristas e demais profissionais de saúde, guardas municipais, policiais civis, militares e federais, peritos, médicos legistas, funcionários cartoriais, promotores de justiça, defensores públicos, magistrados, jornalistas, entre outros.

Brasil é protagonista na implementação nacional de protocolo regional

As Diretrizes Nacionais são baseadas no Modelo de Protocolo Latino-Americano de Investigação de Mortes Violentas de Mulheres por Razões de Gênero. O Brasil foi escolhido como país-piloto para o processo de adaptação do documento internacional e de sua incorporação às normativas e diretrizes nacionais.

Os critérios de seleção do país incluíram a prevalência e relevância das mortes violentas de mulheres por razões de gênero no território nacional, a capacidade de implementação das Diretrizes no sistema de justiça criminal, a existência prévia de relações interinstitucionais entre os parceiros, a capacidade técnica dos escritórios da ONU Mulheres e do ACNUDH para desenvolver o projeto no Brasil e a presença de representação diplomática da Áustria, cujo governo apoia a iniciativa.

A elaboração das Diretrizes mobilizou não apenas os organismos da ONU já citados, mas também a campanha do secretário-geral da ONU “UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

O governo do Brasil participou da concepção do documento por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça.

Fonte: nacoesunidas.org