democracia

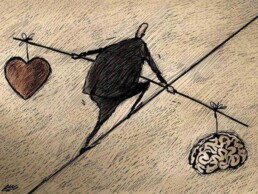

Mauricio Huertas: A democracia é uma equilibrista na corda bamba

Tem guerra de facções no morro, tem guerra de facções no Planalto. Uns traficam drogas, assaltam carros-fortes e em tese roubam dos ricos. Outros, traficam influência, assaltam cofres públicos e na prática roubam dos pobres. Uns se impõem pela força, outros pelo voto. De resto, é igualmente o crime organizado que domina a sociedade e a política.

Nesse contexto, a democracia é uma equilibrista que caminha na corda bamba com uma rede de proteção esgarçada pelo mau uso. A vítima (e, às vezes, o cúmplice) é o eleitor, que elege canalhas para representá-lo no Parlamento e no Executivo, propiciando foro privilegiado e o acesso mais fácil aos esquemas de ilicitudes que corroem e dilapidam a República há décadas.

Não são bandidos todos os políticos – como a média da população parece acreditar, com cada vez mais indícios e total convicção. Mas há quantidade excessiva de ladrões, corruptos, criminosos e mafiosos nos partidos e na política – e estes precisam ser combatidos, punidos exemplarmante e defenestrados da vida pública.

Tolerância zero com o mau-caratismo, a improbidade, o corporativismo e a venalidade. É por isso que não dá, sinceramente, para tolerar o “moralismo seletivo” de determinados figurões da imprensa e de partidos políticos indignados com apenas um dos lados da mesma moeda que tilinta nos dutos da corrupção brasileira. Eu não tenho bandido de estimação. Você tem?

Ora, que moral tem o sujeito que se enraivece com corrupto petista e passa a mão na cabeça de vigarista tucano (ou peemedebista, democrata, liberal, socialista etc.)? Que defende o impeachment de presidente tratante mas poupa vice-presidente comparsa? Que ataca a esquerda como antro de delinquentes políticos e ideológicos mas fia-se em quadrilheiros de uma direita tão ou mais totalitária, obtusa, inepta e facínora?

Tem se falado e buscado construir o que se convencionou chamar de “candidatura do centro democrático” para 2018. Alguma liderança que não se perca pelo extremismo, pela intolerância e pela radicalização do discurso ou das práticas da velha política, empurrando para fora da corda bamba a nossa jovem democracia equilibrista.

Afinal, quem, em sã consciência, poderia se opor ao diálogo civilizado entre os vários partidos e movimentos do campo democrático no sentido de construir consensos e evitar a polarização entre o que a direita e a esquerda oferecem hoje de pior, triste cenário que as últimas pesquisas sugerem para as eleições de 2018?

Esse espírito de unidade entre cidadãos íntegros, republicanos e fichas limpas é bastante simbólico. Mas não basta o discurso demagógico se não nos diferenciarmos verdadeiramente nas ações concretas e objetivas para enfrentarmos a descrença da população na política e nos políticos. Ou seja, qualquer conchavo que não leve em conta a opinião pública já nascerá fracassado.

Necessitamos de novas lideranças, com brio, decência e honradez para construirmos um contraponto efetivo e viável a este governo federal tíbio, cambaleante, indecente e de caráter frouxo, que segue nas mãos de políticos velhacos que pouco se distinguem daqueles que já estão atrás das grades por motivos que levaram multidões às ruas para protestar.

Precisamos resgatar a esperança do povo, defender a boa política e a interlocução dos partidos renovados com a sociedade viva. Precisamos transformar o nosso modo de pensar, agir e articular. Precisamos reafirmar o nosso repúdio intransigente ao fisiologismo e à corrupção, o nosso compromisso com as reformas estruturais do Estado e com a estabilidade democrática e constitucional do País.

A corda bambeia, balança. O esquilibrista titubeia, vacila. O Brasil pende de um lado para outro, esbarra à esquerda, colide à direita, mas não cai. Não pode cair! Assim como na emblemática canção de João Bosco e Aldir Blanc:

“A esperança / Dança na corda bamba / De sombrinha / E em cada passo / Dessa linha / Pode se machucar…/ Azar! / A esperança equilibrista / Sabe que o show / De todo artista / Tem que continuar…”

A democracia se equilibra na corda bamba… Na corda… Acorda, Brasil!

* Mauricio Huertas, jornalista, é secretário de Comunicação do PPS-SP, diretor executivo da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), líder RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade), editor do Blog do PPS e apresentador do #ProgramaDiferente

Merval Pereira: Corrupção e democracia

“O que coloca em perigo a sociedade não é a corrupção de alguns, é o relaxamento de todos”. A frase do pensador político e historiador francês do século XIX Alexis de Tocqueville, criador da definição de social-democracia na análise das democracias ocidentais modernas, nunca esteve tão em voga quanto hoje, e não apenas na América Latina, que, pela primeira vez nos últimos 22 anos, pôs o problema da corrupção como o mais importante, segundo pesquisa do Latinobarômetro divulgada ontem.

ONG sediada no Chile que faz pesquisas regularmente sobre valores e opiniões na América Latina, o Latinobarômetro, em pesquisa que já comentei aqui na coluna, já havia detectado que a confiança na democracia está em declínio na região desde 1995. Comparados com outros nacionais consultados em países da América Latina, os brasileiros são os segundos menos dispostos a apoiar a democracia.

Há pesquisas que mostram que a democracia era um valor muito mais respeitado entre as gerações mais velhas, ao passo que na dos millenials, os que chegaram à fase adulta na virada do século XX para o XXI, apenas 30% nos Estados Unidos consideram que a democracia é um valor absoluto.

O mesmo fenômeno é constatado na Europa, em números mais moderados. Um estudo mostra que, em 2016, o apoio dos brasileiros à democracia caiu 22 pontos percentuais. Não apenas o apoio saiu de 54%, em 2015, para 32%, como 55% dos brasileiros se disseram dispostos a aceitar um governo não democrático desde que os problemas sejam resolvidos.

Agora, pela primeira vez a pesquisa Latinobarômetro mostra que a corrupção é a principal preocupação do Brasil, onde cerca de 31% dos cidadãos a consideram o principal problema nacional. Envolvendo 18 países latino-americanos, a pesquisa mostra que o Brasil não está sozinho. Há dez anos, a corrupção sequer aparecia com dados significativos e, hoje, está presente e com peso em quase dez países do continente, segundo os coordenadores da pesquisa.

A conclusão é que a democracia latino-americana está em crise, e uma das principais razões é o descrédito dos sistemas políticos, dos partidos, das lideranças. O Latinobarômetro mostra que 70% dos cidadãos da região criticaram seus governos por pensarem apenas em seus interesses individuais e não no bem comum, sendo que, no Brasil, esse percentual alcançou 97%.

Não é por acaso, portanto, que a questão da corrupção, a partir do caso brasileiro, tenha se espraiado pela América Latina, já que o esquema montado pelo PT nos governos Lula e Dilma exportou para diversos países chamados “bolivarianos” o mesmo sistema de compra de apoio político com o apoio da empreiteira Odebrecht.

Esse sistema de corrupção que agora está sendo desvelado corroeu os frágeis sistemas democráticos em diversos países da região e fez com que a descrença na democracia representativa aumentasse nos últimos anos.

O surgimento do “capitalismo de Estado” fez com que a relação direta entre democracia e capitalismo já não seja mais uma variável tão absoluta quanto parecia nos anos 80 e 90 do século passado. Ela está sendo deixada de lado pela emergência de países capitalistas não democráticos, como a China, e também pela desigualdade econômica exacerbada em países como o nosso.

Um novo estudo do World Wealth and Income Database, dirigido pelo economista francês Thomas Piketty, também já citado anteriormente na coluna, mostra a “extrema e persistente desigualdade” do Brasil, o que serve para desacreditar a eficácia do capitalismo em países em desenvolvimento como o nosso.

Uma comparação do Brasil em relação a outros três países — Estados Unidos, China e África do Sul — mostra pelo menos uma diferença de 8% no que se refere à renda em mãos do 1% mais rico da população. No Brasil, a renda desse grupo corresponde a 28% do total, enquanto na China é de 14%. Crise econômica, desmoralização da classe política pela prática sistemática da corrupção e violência urbana são ingredientes que se misturam para desacreditar a democracia representativa.

É nesse ambiente negativo que o Brasil entra agora no ano eleitoral.

Cristovam Buarque: E agora, Merkel?

A chegada de um partido xenófobo e conservador ao Parlamento é prova de que até mesmo uma líder como ela não consegue atrair a população inteira para um projeto democrático e humanitarista

A vitória do partido da chanceler Angela Merkel mostra que ela é a grande líder no mundo em transformação de hoje. Mostra também que o eleitor alemão não recusa sua política econômica responsável e sua generosidade nas relações com os imigrantes. Mas a redução no número de eleitores em seu partido e o crescimento da bancada neonazista, ganhando direito a participar do Parlamento, apontam para o esgotamento das bandeiras e do partido de Frau Merkel.

Com o crescimento da imigração para a Europa, com rebeliões de países contra a Comunidade Econômica Europeia, o desemprego crescente, crises econômicas, esgotamento das finanças estatais e corte em gastos sociais, cada vez será mais difícil reeleger a proposta que Merkel simboliza. Ela própria reconheceu isso, ao dizer que o eleitorado deu um recado, e seu partido precisa rever suas posições para recuperar eleitores perdidos.

Com essa fala, mostrou sua grandeza, pois no lugar de só lamentar o crescimento da direita, admitiu que a vitória do adversário decorreu de erros dela própria e de seu partido. O que acontece na Alemanha não é muito diferente do resto do mundo democrático.

Tudo indica uma tendência ao crescimento da preferência do eleitor por posições xenófobas e conservadoras, que no Brasil se manifestam com o crescimento de candidatura com propostas claramente autoritárias, manifestações de militares a favor de uma possível intervenção e com a forte rejeição da população contra os políticos.

É provável que no futuro Frau Merkel tenha pouca chance de eleger propostas moderadas e solidárias. Possivelmente serão crescentes as resistências à sua coalizão, se não for capaz de apresentar soluções para um novo modelo civilizatório, sustentável e humanitário, e de sensibilizar a opinião pública a favor de um novo pensamento e nova filosofia social.

Há quase 40 anos, os alemães comemoram o bom funcionamento da economia e aceitam pagar um imposto para permitir a redução da desigualdade social com a Alemanha Oriental. Nos últimos dois anos, a Alemanha de Angela Merkel vem estendendo a mão aos imigrantes que atravessam o Mediterrâneo, recebendo quase um milhão de refugiados.

O eleitor deu aval a essa postura, mas a chegada de um partido xenófobo e conservador ao Parlamento é prova de que até mesmo uma líder como ela não consegue atrair a população inteira para um projeto democrático e humanitarista. Nos próximos anos, as forças progressistas do resto do mundo precisarão perceber que a população alemã votou por uma economia eficiente, usando socialmente os recursos obtidos pela economia, mas sem interferir na sua sustentação e equilíbrio.

A Alemanha é um exemplo do compromisso com a eficiência e com o equilíbrio fiscal como forma de garantir fundos para os investimentos sociais com sustentabilidade. Fica o alerta para que as forças progressistas de cada país reconheçam que não estão convencendo a população de suas propostas e, em consequência, iniciando a marcha para alternativas autoritárias e conservadoras conduzirem o país. (O Globo – 30/09/2017)

Bolívar Lamounier: O povo semissoberano

Nas democracias atuais, jazem moribundos em covas rasas os antigos argumentos antiliberais

Durante quase dois séculos diferentes escolas de pensamento tentaram explicar as imperfeições e rupturas dos regimes democrático-representativos. O esforço clássico – e mais antigo – foi o de Jean-Jacques Rousseau, que contestou a própria ideia de representação. Em sua linha de raciocínio, o indivíduo iludia-se com o efêmero status que o processo eleitoral lhe proporcionava: cidadão por um dia, mas no dia seguinte retornava ao estado de imemorial submissão em que se encontrava desde priscas eras. Não chegaria jamais ao status de membro pleno da coletividade enquanto se concebesse como um simples indivíduo, e não como uma parte indissociável daquela entidade mística e homogênea, o todo permanente reunido em assembleia.

A segunda linha de crítica, muito mais potente, remonta a meados do século 19 e parte de um ponto de vista exatamente oposto. O problema não era o individualismo excessivo, mas o fato de a maioria da sociedade não ter acesso a uma condição de verdadeira autonomia individual. Por toda parte, o que vemos são maiorias supostamente aptas a legitimar (por meio do voto individual e igual de cada um) minúsculas oligarquias, mas na prática o que ocorre é o oposto: tais maiorias são clientelas facilmente controláveis e manipuláveis pelas minorias governantes. O clientelismo rural, por exemplo, afetando a maior parte da população, era um poderoso impedimento à igualdade substantiva e, consequentemente, da verdadeira democracia. Incapazes de se “atomizarem”, ou seja, de se tornarem indivíduos realmente autônomos, as maiorias não correspondem nem ao modelo da cidadania mobilizada concebido por Rousseau nem à sociedade individualizada do liberalismo; são como uma grande ameba, uma massa amorfa incapaz de qualquer protagonismo.

Nos limites de um artigo é impossível destrinchar a teia de juízos de valor e de equívocos factuais subjacente a essa longa história, mas é imperativo sublinhar alguns estágios dela se quisermos compreender a contraditória percepção do mundo atual acerca da democracia. Em 1942, em seu clássico Capitalismo, socialismo e democracia, o economista Joseph Schumpeter detonou a antiga suposição de que as grandes massas eleitorais do mundo moderno têm de ser constituídas por indivíduos igualmente autônomos, bem informados e aptos a exercer cargos no governo, se convocados a tal. Schumpeter escreveu que a função do eleitor se reduz a dar seu voto a um dentre os grupos contendores, que são eminentemente grupos técnicos, especializados na gestão do Estado. Em 1961, não se permitindo o cinismo implícito no argumento schumpeteriano, Elmo E. Schattschneider, no livro The Semisovereign People, armou uma equação mais interessante. A função do eleitor é de fato irrelevante, ou quase isso, onde não há partidos políticos dignos do nome; onde eles existem, o eleitor de fato não governa diretamente, mas pode exercer uma influência substancial, não raro determinando os rumos da política pública. Mas um “verdadeiro” partido, o que é? Simplificando ao máximo, a resposta dele foi: uma organização não só especializada na disputa política, mas que a pratica sem jamais se deixar absorver ou subjugar por grupos de interesse, sejam estes econômicos, religiosos ou de qualquer outra natureza. A função do partido é transcender e agregar tais interesses num nível mais geral; e um que se deixe incrustar e controlar por meia dúzia de empreiteiras, por certo, não merece ser chamado de partido.

Penso que a realidade atual, e não só a brasileira, está a exigir uma reflexão mais abrangente. Nas democracias atuais, com seus grandes eleitorados e técnicas apropriadas de votação, os antigos argumentos antiliberais jazem moribundos em covas rasas, aguardando o sepultamento a que fazem jus. Mas a questão permanece: vamos bem ou vamos mal? O modo democrático de viver está se robustecendo ou, ao contrário, correndo riscos onipresentes, cuja dimensão ainda não conseguimos avaliar? A visão pessimista pode invocar argumentos poderosos, muito mais sérios que os tradicionalmente associados ao controle clientelista do eleitorado e até mesmo aqueles derivados das desigualdades sociais. Outro dia o professor Benício Schmidt, da UnB, postou no Facebook uma especulação sinistra. Na Colômbia, agora que as Farc se transformam em partido, teremos o narcotráfico controlado por uma organização ou disperso entre várias organizações beligerantes e bem armadas? Hipóteses desse tipo podem ser multiplicadas ad infinitum.

Mas a hipótese otimista também merece respeito. Os avanços no combate à corrupção talvez representem não apenas um aumento na higidez dos regimes democráticos, mas um passo decisivo no sentido de tornar realidade um de seus pressupostos essenciais. Democracia, como o termo é hoje entendido pelos cientistas políticos, é um regime no qual indivíduos privados ascendem a posições de autoridade mediante eleições periódicas, limpas e livres, das quais a maioria da população adulta participa. Admitamos, porém, por um minuto, o antigo sarcasmo dos antiliberais: como pode ser soberano um corpo eleitoral que desconhece os elementos mais importantes da gestão do Estado? Suponhamos, no caso brasileiro: qual é a real importância dos votos de 145 milhões de eleitores que até pouco tempo atrás desconheciam por completo o modo de agir de um BNDES, de uma Petrobrás, de uma Eletrobrás?

Salta aos olhos que, sem um enorme avanço na transparência, no acesso a informações do tipo mencionado e numa drástica redução da impunidade, o pressuposto democrático da soberania popular permanecerá, realmente, vulnerável ao escárnio.

* Bolívar Lamounier é cientista político, é sócio diretor da Augurium Consultoria e membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências

Alberto Aggio: Chile, da revolução à democracia

Uma coluna de fumaça espessa e escura levantou-se na área central de Santiago do Chile na manhã de uma terça-feira, 11 de setembro de 1973. Era um estranho acontecimento. Não parecia um incêndio qualquer, mas algo mais grave e ameaçador, especialmente porque minutos antes foi possível ouvir o ruído dos caças da Força Aérea do Chile em voos rasantes sobre o centro da cidade, onde fica o Palácio La Moneda. O que ocorria não era fortuito.

O governo do socialista Salvador Allende chegava ao fim com seu suicídio no interior do palácio, que estava sendo bombardeado. O golpe militar e o regime autoritário que se instaurou em seguida alterariam profundamente a história contemporânea do Chile. Foi derrubado não apenas o governo da Unidade Popular (UP), que Allende encabeçava, mas suprimida a democracia em todos os aspectos da sociedade chilena.

O presidente deposto, que assumira o mandato em novembro de 1970, queria construir o socialismo por meio de mecanismos democráticos. Através de decretos do Executivo, Allende realizava estatizações e, em alguns momentos, procurou também fazer alianças no Parlamento com a Democracia Cristã (DC), um partido considerado de centro. Para ele e parte importante da esquerda de então, socialismo significava poder popular e estatização. Mas havia vertentes da esquerda que se opunham às vias institucionais. Fortemente influenciados pela Revolução Cubana, amplos setores da UP e do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) procuraram acirrar as contradições. Queriam acelerar as mudanças, pressionando o governo. As bases sociais mobilizadas por esses setores buscavam resolver a chamada “questão do poder” para implantar mais rapidamente o socialismo.

As diferenças de estratégias e condutas no interior da esquerda afetavam o ambiente político, que cada vez mais se polarizava com a radicalização de ações da direita em oposição ao governo Allende. A falta de consenso dentro da esquerda fez com que a “via chilena ao socialismo” permanecesse apenas como um slogan, o que bloqueou a sua real transformação numa “via democrática ao socialismo”, inédita na história. Era notório que o governo buscava realizar uma revolução feita por mecanismos legais do Estado, mas por meio dela pretendia implantar um socialismo equivalente ao que existia na União Soviética, na China ou em Cuba. A espiral crescente das contradições condenou a liderança de Allende como “disfuncional”, uma vez que o presidente nunca advogou a ruptura institucional, mas também não parecia ter completo controle do processo político. O resultado foi uma polarização catastrófica e o advento do golpe que colocou por terra o governo Allende.

Desfecho

Esse desfecho obviamente não estava estabelecido de antemão, mas acabou por comprovar que aquela proposta de revolução era impossível, ao menos no Chile da época. Salvador Allende e a UP concebiam a revolução e o socialismo a partir da cultura política convencional que predominava na esquerda latino-americana e mundial, com raízes marxistas, bolcheviques, maoístas e, mais tarde, guevaristas e castristas. Tais linhagens têm como referência a revolução como tomada de poder de Estado pela via armada, por insurreição ou guerrilhas. Essa cultura política revelou-se incapaz de enfrentar o ineditismo do processo, demonstrando que não estava amadurecido na esquerda chilena o significado e as implicações da adoção de uma via democrática ao socialismo. Por isso, o governo Allende não pode ser interpretado como o exemplo histórico da impossibilidade desta transição ao socialismo. A chamada “experiência chilena” apenas anunciou esta possibilidade, mas fracassou inapelavelmente.

Personificado no general Augusto Pinochet (1915-2006), a partir de 1973, o novo regime assumiu uma perspectiva fundacional — com a intenção de fundar um novo regime, e não de restaurar a democracia — e impôs ao país uma nova ordem econômica, social e política. Para isto, contou com um aparato repressivo que perseguiu, torturou e assassinou quem era considerado opositor. Em seus primeiros momentos, a ditadura procurou encarnar o inverso dos anseios revolucionários da UP. Paradoxalmente, foi a partir de sua negação que os chilenos vieram a conhecer, de fato, o significado da palavra revolução. Tratava-se agora de uma contrarrevolução: havia metas de transformação radical a serem alcançadas, e não prazos. Em analogia ao “socialismo real” (da URSS e do Leste europeu), o que se estabeleceu no Chile foi uma espécie de “liberalismo real”: um capitalismo quase sem regulações, apoiado num Estado autoritário sustentado por mecanismos institucionais conservadores.

O regime autoritário, que se estenderia até 1990, não foi um “parêntese” na história do Chile. Nesse período, a privatização de empresas, serviços de saúde e previdência, além da abertura comercial, do estímulo às exportações e da supressão do controle de preços redefiniram as estruturas da sociedade. O regime Pinochet transformou-se no show case dos neoliberais de todo o mundo. Até então, o neoliberalismo não havia sido implementado integralmente em nenhum país. O Chile foi, portanto, anterior à Inglaterra de Margareth Thatcher e aos Estados Unidos de Ronald Reagan. Para os ideólogos do regime, tratou-se de uma “revolução silenciosa”, cujo resultado mudaria os valores da sociedade, tornando-a mais individualista, consumista e despolitizada, ou seja, anulando traços distintivos da cultura política anterior. O reconhecimento dessa mudança profunda iria cobrar o seu preço no momento de superação do autoritarismo.

As tentativas de derrubar a ditadura por via armada fracassaram. As ações armadas, inclusive contra o próprio Pinochet, e as rebeliões populares (las protestas) que eclodiram entre 1983 e 1986, pensadas como possível embrião de uma insurreição de massas, revelaram-se impotentes. A batalha decisiva contra a ditadura viria de onde menos se cogitava. A Constituição de 1980, outorgada por Pinochet por meio de um referendo inteiramente controlado, previa a realização, em 1988, de um plebiscito para estabelecer mais um mandato de oito anos para o ditador. Foi em torno da ideia de politizar o plebiscito, negando esse novo mandato, que se vislumbrou a possibilidade de derrotar a ditadura.

Vitória do "No"

A surpreendente vitória eleitoral do Comando por el No, que dizia “não” ao governo Pinochet, em outubro de 1988, abriu o processo de transição à democracia. O resultado do plebiscito foi de 56% dos votos válidos pelo “Não” contra 44% pelo “Sim”. Os partidos políticos puderam se reorganizar e a oposição a Pinochet, com exceção do Partido Comunista, criou a Concertación de los Partidos por la Democracia, numa tentativa de manter-se unida para a eleição presidencial prevista para o ano seguinte. Mas Pinochet, presidente da República e chefe das Forças Armadas, forçou um pacto com a oposição em torno de reformas constitucionais. Este pacto redundou em um referendo, realizado em julho de 1989, para sancionar as reformas da Constituição de 1980 acordadas entre os principais atores políticos legalizados. Nesse ponto, a submissão da transição democrática à “política do autoritarismo” ficou evidente. O referendo sancionou o que ficou conhecido como enclaves autoritarios: normas concebidas para bloquear, sem transgredir a legalidade, qualquer iniciativa reformista que se propusesse a desmontar a arquitetura básica do ordenamento jurídico-constitucional da ditadura.

A derrota eleitoral sofrida por Pinochet em 1988 converteu-se, portanto, numa vitória política estratégica em 1989, uma vez que se aprovaram apenas reformas superficiais na Constituição de 1980. A transição, contudo, seguiria em marcha. No início da década de 1990, os espaços políticos se democratizam e a disputa se concentra em dois polos: a Concertación, agregando os partidos de centro-esquerda — como o Partido Socialista e a DC — e a Alianza por Chile, articulando as forças de direita e neoliberais — como a Renovação Nacional (RN) e a União Democrática Independente (UDI).

Em relação às outras transições para a democracia no continente latino-americano, o Chile viveu dois aspectos peculiares: não herdou nenhuma crise econômica do regime anterior e conseguiu eleger sucessivamente quatro presidentes pertencentes à mesma coalizão política que havia derrotado a ditadura. A partir de 1990, governaram o Chile Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos e Michele Bachelet. Os governos da Concertación conduziram com êxito a integração do Chile ao processo de globalização, o que fez avançar os traços de modernidade do país, como a melhoria do setor de serviços, a especialização da produção agroindustrial para a exportação, a despoluição, a inovação e a diversificação empresariais. O crescimento contínuo da economia chilena nesses anos, até a crise econômica mundial que abriu o século XXI, foi notável. As temáticas sociais sufocadas durante a ditadura foram reconduzidas como tarefas do Estado, ampliando a coesão social, ainda que as políticas públicas dos governos da Concertación tenham se revelado insuficientes.

A manutenção de boa parte dos enclaves autoritários, pelo menos até 2005, acabou por gerar um paradoxo: o regime democrático está consolidado, mas a presença de Pinochet no imaginário político chileno deixa a sensação de que a transição permanece inconclusa. A imagem que fica do Chile pós-Pinochet é a de uma “democracia de má qualidade”, resultante de uma transição muito condicionada aos ditames do regime anterior, que só conseguiu produzir “governos de negociação” e, com eles, um “reformismo fraco”. Em 2010, o fim da sequência de governos da Concertación, com a eleição de Sebastián Piñera, da Alianza, representou uma preocupante involução.

Os 20 anos da Concertación não passaram em vão, mas deixaram muitos déficits nos planos político e social. Em meio a novos movimentos sociais de estudantes e indígenas e a um conjunto de insatisfações resultantes do excesso de privatizações realizadas durante a ditadura e do avanço de empresas capitalistas em terras indígenas, os chilenos vêm demonstrando nos últimos anos que procuram alternativas que possam resultar em reformas efetivas para uma vida melhor. Mas sabem também que essa é uma história aberta e bastante distinta daquilo que eles viveram 40 anos atrás.

Seminário Internacional: “Desafios políticos de um mundo em intensa transformação”

André Amado

Nas crises, uma das primeiras vítimas é a capacidade de encarar o futuro com esperança e otimismo. Em parte, porque não entendemos o que está acontecendo a nosso redor. Presenciamos perplexos a fragilização de conceitos tradicionais de classe, partido e religião no âmbito da chamada prosperidade econômica que, a reboque da globalização e do avanço tecnológico, aumentou não só as diferenças entre ricos e pobres, mas também o número de desempregados, além de provocar deslocamento de populações, flageladas pela nova ordem econômica.

Não surpreende – mas preocupa – a recrudescência de rancores, ódios, intolerância e xenofobia, sentimentos que envenenam as relações entre pessoas, povos e países. Assustam, também, as propostas de solução que se embriagam de simplificações, como se a sobrevivência de uns pudesse compensar as provações dos outros. É a hora dos extremismos, do fundamentalismo, visões caolhas do mundo que conspiram contra um dos pilares da civilização moderna, a democracia.

É em momentos como este que se escrevem as grandes páginas da história. Seja pelas mãos de lideranças políticas, seja pelo vigor de movimentos sociais, seja pelo conluio de ambos atores, de todo comprometidos com a construção do futuro, a tarefa a cumprir implica combater os impulsos alimentados pelos sectarismos e, ao mesmo tempo, favorecer o primado da razão, do poder iluminante das ideias, da reflexão livre de verdades prontas e capaz de desmontar preconceitos e inibir exclusões, na busca de caminhos alternativos e consensuais de saída da crise.

Ninguém questiona a extensão e a complexidade da crise que vem assolando o Brasil nos últimos tempos. Resolvê-la só pelo viés do jogo político ou pelo arsenal de respostas dos economistas poderá ser tão efetivo quanto evitar as guerras com propostas militares de paz.

O Deputado Roberto Freire (PPS-SP) propôs e o Senador José Anibal (PSBD-SP) aceitou a convocação de um seminário em que se discutissem os desafios políticos que tanta desestabilização tem provocado nesse começo do terceiro milênio.

O patrocínio da Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e do Instituto Teotônio Vilela (ITV), centros de estudo e formação política ligados ao Partido Popular Socialista (PPS) e ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), respectivamente, de forma alguma antecipa tratamento político-partidário dos temas. Apenas identifica os promotores originais da iniciativa que, para legitimar-se – estabeleceu-se desde o início – teria de congregar personalidades do universo político, acadêmico e jornalístico do Brasil e do mundo e buscar lançar alguma luz sobre os temas de interesse comum da sociedade.

A lista dos participantes e a definição das mesas de trabalho, que reproduzo a seguir, revelam a importância atribuída pelos organizadores ao atendimento dos objetivos do evento.

As mesas serão:

- A crise de representação política e o futuro da democracia;

- A globalização e a mudança da estrutura das sociedades;

- A revolução tecnológica e o mundo do trabalho; e

- Mãos Limpas e Lava Jato, relações de força e limites.

Para discutir esses temas, que decerto eriçam as preocupações de uma grande maioria, convidaram-se, do exterior, Adrian Wooldridge (co-autor de A Quarta Revolução), Alessandro Ferrara (filósofo, Roma2, Tor Vergata), Gianni Barbacetto (co-autor de Operação Mãos Limpas), Mario Albuquerque (sociólogo e consultor, Chile), Mauro Magatti (sociólogo, UC de Milão, Itália) e Stefan Foster (co-autor de Riqueza Pública das Nações).

Os participantes brasileiros serão Caetano Araújo (sociólogo, Senado Federal), Carlos H. Britto Cruz (físico, UNICAMP e FAPESP), Cristovam Buarque, Demétrio Magnoli (sociólogo, membro do GACINT-USP), Dora Kaufman (socióloga e pesquisadora, ATOPOS USP e TIDD PUC/SP), Fernando Henrique Cardoso, José Álvaro Moisés (Professor Titular do Departamento de Ciência Política da USP), José Anibal Marcelo Moscogliati (Subprocurador-Geral da República), Marco Aurelio Nogueira (cientista político, UNESP), Marcus Melo (cientista político, UFPE), Oscar Vilhena (Diretor da Faculdade de Direito, FGV), Roberto Freire, Rodrigo Chemim (Procurador criminal, Paraná) e Sergio Fausto (sociólogo, Fundação Fernando Henrique Cardoso),

André Amado é secretário Executivo do Seminário Internacional “Desafios políticos de um mundo em intensa transformação”.

Tibério Canuto: Filhotes de Maduro

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Universidade Federal de Minas Gerais são duas instituições com relevantes serviços prestados ao país, à ciência e à democracia. Por sua natureza, esses dois centros do saber e da cultura sempre se opuseram ao pensamento único, à intolerância e a qualquer manifestação totalitária.

Lembro-me muito bem dos meus tempos de juventude, quando realizávamos manifestações estudantis em Belo Horizonte e nos abrigávamos nas instalações da UFMG para nos proteger da repressão policial. De suas fileiras saíram muitos líderes estudantis e muitos intelectuais e cientistas que engrandeceram a cultura nacional.

Quando a sociedade civil começou a se rearticular nos anos 70, a SBPC foi uma de suas vozes, ao lado da OAB, ABI e CNBB. Seus congressos anuais foram momentos de resistência democrática e de efervescência política.

Suas histórias, portanto, são a negação do ódio. Por livre e espontânea vontade jamais a UFMG e a SBPC serviriam de palco para intolerantes que foram até a reunião anual da SBPC para hostilizar e impedir o senador Cristovam Buarque de divulgar o seu livro. Pasmem, em um encontro da ciência, “coletivos” do PT impedem a divulgação da cultura. Se pudessem, queimariam seu livro nas fogueiras da inquisição.

Agrediram o senador, é fato. Mas agrediram e desrespeitaram as duas instituições, sua história e sua cultura pluralista. Não pensem que se trata tão somente de uma ação tresloucada de alguns petistas espiroquetas.

O xingatório ao senador Cristóvam tem relação direta com o “mesaço” das senadoras Gleisi, Fátima Bezerra e Vanessa Grazziotin, que na mão grande tentaram tomar de assalto a condução dos trabalhos no Senado, durante a votação da reforma trabalhista.

Obedece à ordem dada por José Dirceu ainda de dentro da cadeia de uma “guinada à esquerda” do PT. Está em absoluta sintonia com a mensagem de solidariedade ao “companheiro Maduro” da presidente do PT, em recente encontro da esquerda bolivariana.

Propositadamente, o PT está açulando seus aprendizes de Maduro para criar uma escalada da violência, talvez por acreditar que, com a confirmação da condenação de Lula em segunda instância, a via institucional estará esgotada e que terão de apelar a outros meios. Esse é o sentido da afirmação de que eleição sem Lula é fraude. Ora, se é fraude, eles não participarão dela e percorrerão outras vias.

O PT não tem o menor compromisso com a democracia como um bem, um valor universal. Vivem na lógica binária robespierriana, que dividia o mundo em “bons e maus cidadãos”. Os bons são eles, claro, os maus todos os que não rezam por sua cartilha e merecem a guilhotina.

Se pudessem, os filhotes de Maduro fariam do Brasil uma Venezuela. Só não fazem porque não têm força e são obrigados a conviver com esse estorvo, a “democracia burguesa”, para enfraquecê-la por dentro. Não conseguirão porque felizmente o Brasil não é a Venezuela de Maduro. Nem por isso devemos subestimar seus filhotes.

Quanto ao senador Cristovam, sua biografia fala por si só. A ele toda a nossa solidariedade.

* Tibério Canuto é jornalista e comentarista político

Roberto Freire: O silêncio conivente sobre a Venezuela

A escalada autoritária do governo da Venezuela sob o comando de Nicolás Maduro, líder de um regime marcado pela supressão das liberdades civis e perseguição aos adversários políticos, é motivo de grande preocupação para os democratas latino-americanos e toda a comunidade internacional. Lamentavelmente, está claro que foram rompidos todos os limites institucionais que ainda sustentavam um modelo minimamente democrático naquele país. O que existe hoje é uma ditadura escancarada que mantém presos políticos, sufoca manifestações populares com violência policial e domina amplamente o Judiciário, impedindo a necessária independência entre os Poderes da República.

Diante de um cenário gravíssimo e de tamanha afronta à democracia, é estarrecedor o silêncio conivente de alguns países da região em relação ao desastre promovido pelo governo chavista. Participei recentemente de uma reunião no Parlamento do Mercosul (Parlasul), em Montevidéu, e constatei uma posição claramente pró-Maduro por parte da Mesa Diretora do órgão. O que se nota é uma tentativa velada de se fugir do debate ou, quando isso não é possível, de impor uma abordagem superficial, tímida e acanhada a respeito do tema, visando a escamotear a discussão.

É bom lembrar, afinal, que o Mercosul foi fundado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai – nações que experimentaram o horror das ditaduras e, uma vez que recuperaram suas democracias, deram início a um virtuoso processo de integração regional. Fruto da ação desses governos democráticos estabelecidos após o fim do período autoritário, o Parlasul também é resultado concreto, portanto, da própria democracia. Esta é mais uma razão pela qual causa estranheza e desalento o fato de o órgão legislativo regional se omitir em uma questão tão urgente.

A ditadura venezuelana causa indignação em todo o mundo democrático, responsável que é por quase uma centena de mortes na repressão violenta aos protestos contra o regime, mas nada disso parece sensibilizar alguns integrantes do Parlasul que se calam diante da barbárie e do sofrimento dos nossos irmãos venezuelanos. Recordemos que o Mercosul, por sua vez, teve uma posição afirmativa e decidiu suspender a Venezuela do bloco por não respeitar a cláusula democrática, ao contrário da postura leniente do Parlasul.

Na semana passada, um jovem de 22 anos foi brutalmente assassinado pelas forças de segurança ao participar de um protesto em Caracas. Dias depois, o mundo acompanhou um vídeo divulgado pela ativista Lílian Tintori em que é possível ouvir os gritos desesperados de seu marido, o líder opositor Leopoldo López, preso político há mais de três anos, denunciando as torturas e agressões das quais é vítima em uma prisão militar.

Como se não bastasse tamanha crueldade, a liberdade de imprensa – um dos pilares básicos da democracia – também tem sido permanentemente atacada pelo governo de Maduro. Segundo o principal sindicato de jornalistas do país, nada menos que 376 profissionais foram agredidos entre 31 de março e 24 de junho deste ano, com 238 casos documentados, a maioria deles vítimas de militares ou policiais. Ao todo, já são contabilizadas 33 detenções flagrantemente ilegais de jornalistas. De acordo com o Ministério Público, o número de mortos já passa de 80 e há mais de mil feridos.

O perturbador silêncio do Parlasul em relação ao recrudescimento da ditadura venezuelana causa perplexidade em todos os que defendemos a democracia, a liberdade e o pleno funcionamento das instituições republicanas. É estupefaciente que alguns dos deputados e senadores que hoje se abstêm de condenar o regime de Maduro, inclusive brasileiros, tenham lutado contra o autoritarismo em seus países.

Mais do que nunca, é necessária uma firme e inequívoca posição do bloco e dos demais países do continente no repúdio veemente ao regime de exceção que está levando a Venezuela ao abismo. A crise só será resolvida a partir da imediata libertação dos presos políticos e do cumprimento de um calendário eleitoral. A democracia, a liberdade e a paz são valores inegociáveis, e os venezuelanos devem recuperá-los o mais rápido possível. Não podemos tergiversar. Não vamos nos calar. (Diário do Poder – 29/06/2017)

* Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS

Fonte: http://www.diariodopoder.com.br/artigo.php?i=55348541946

Luiz Werneck Vianna: A política não é jogo de azar

Os alardeados arquitetos do futuro não se dão conta do terreno em que pisam

A bordo de uma embarcação precária estamos em pleno mar com tripulantes e passageiros surdos aos avisos dos perigos que correm por navegarem sem atinar com os rumos a seguir. Cada qual aferrado a seus interesses particulares sinaliza um caminho: sem forças próprias à mão há os que confiam na sorte e clamam pela eleição direta para a Presidência, remédio heroico inconstitucional e de resultados sabidamente aleatórios; outros, com as virtudes da prudência, recomendam a singela travessia de uma pinguela ainda à disposição.

Vozes dissonantes sugerem o recurso ao clamor popular a fim de obrigar a renúncia da tripulação, embora o som ao redor não aparente estimular os que recorrem a essa solução. Mas nestes tempos estranhos que vivemos se faz ouvir em alto e bom som o grito de guerra salvacionista: fiat iustitia, pereat mundus. O nó górdio que nos ata deveria ser cortado de imediato por decisão judicial, a cabeça presidencial exibida como o bode expiatório que nos expurgaria dos nossos males.

As soluções engenhadas nessa alquimia hermenêutica a que estamos sujeitos encontram, como no poema, uma pedra no seu caminho, o Estado Democrático de Direito e a Carta Constitucional que o institui. No caso, a denúncia a ser apresentada por presumidas ilicitudes contra o presidente da República demanda, conforme a lei, sua aprovação por dois terços de votos na Câmara dos Deputados, inviável, segundo consta, diante da correlação de forças políticas vigente.

Mas há quem sustente que os objetivos maiores de salvação nacional não deveriam recuar diante de questiúnculas formais – conservadores empedernidos ousam falar sem enrubescer a linguagem das revoluções. Que se mude de afogadilho a Constituição para se instituírem de um só golpe as diretas já – há juristas para isso? – se esse for o preço a ser pago pela cabeça do presidente. A ser sucedido por quem, mesmo?

A política virou jogo de azar e diante da roleta se aposta com audácia contra a banca, como se a invocação do grande número – a multidão ainda em silêncio obsequioso – tivesse o condão de fazer a roda do destino favorecer os desejos recônditos dos apostadores. Não se flerta impunemente com as revoluções. As paixões das multidões podem ser desencadeadas por intervenções messiânicas de setores da elite do Judiciário em aliança com a mídia hegemônica, mas é preciso viver no mundo da lua para cogitar, no caso de elas irromperem na cena pública de modo generalizado, de que seriam apaziguadas num passe de mágica com a mera higienização do sistema político. As jornadas de junho de 2013, que conheceram seu momento de fúria, quando apresentaram sua conta não havia quem pudesse pagá-la. A conta de agora pode ser muito maior.

Os alardeados arquitetos do futuro não se dão conta do terreno em que pisam e, definitivamente, o Brasil não é um país para principiantes, em particular para aqueles jejunos em matéria política e que dela só conhecem o que se passa no círculo fechado das corporações. Com efeito, somos aqui refratários à linha reta, amigos do barroco, onde temos fixado boa parte de nossas raízes. Sobretudo, não somos, para o bem e para o mal, filhos da Reforma. Não tememos os ziguezagues, nosso Estado-nação foi criado em nome do liberalismo político e dos ideais da civilização, mas preservou instrumentalmente a escravidão, fizemos a revolução burguesa sem revolução, nos moldes das revoluções passivas, e realizamos uma potente obra de modernização econômica e social sem remover as estruturas patrimonialistas do Estado, que, aliás, também foram instrumentais a ela.

No processo constituinte que conduziu a promulgação da Carta de 88, realizado ainda no curso de uma difícil transição do regime autoritário para a democracia política – vale dizer, sem ruptura com a ordem anterior –, essa história errática foi a matéria-prima com que o legislador teve de se confrontar nos seus pontos mais sensíveis. A questão agrária foi um deles, frustrando-se as tentativas de democratização da propriedade da terra com ameaças de resistência armada por parte de grandes proprietários. A questão sindical não teve melhor sorte, constitucionalizando-se mais uma vez, tal como ocorrera na Carta de 1946, o cerne da legislação do Estado Novo, com o expurgo de sua ganga autoritária.

O gênio do legislador constituinte foi o de continuar descontinuando, democratizando o que lhe foi acessível numa arriscada circunstância de transição. Compensou, no entanto, sua atitude prudencial em alguns temas com uma arrojada legislação em matéria de direitos civis e sociais, criando novos institutos, entre os quais o Ministério Público, destinados a ser lugares de concretização dos direitos que estatuiu, alguns deles facultados à intervenção da sociedade civil para a defesa ou mesmo a aquisição de direitos. Ao estilo de uma obra aberta, o constituinte confiou à sociedade a materialização, ao longo do tempo, do espírito que a animou.

A Operação Lava Jato, herdeira da Carta que criou esse Ministério Público que aí está, não deixa de exercer, em surdina, “papéis constituintes” quanto ao sistema político, dimensão que, em face do clima libertário dos anos 1980, foi negligenciada. Nesse sentido, tem sido muito bem-sucedida, embora, ao contrário do legislador constituinte, que se manteve atento ao realismo político, arrisque temerariamente comprometer sua obra pelo comportamento de “apóstolos iluminados” de alguns dos seus quadros que, visando a passar nossa História a limpo, não temem jogar fora o bebê com a água do banho – no caso, o bebê é a política e a Constituição.

O filósofo Roberto Romano, em Sobre golpes e Lava Jato, luminoso artigo publicado nesta página em 18 de junho, identificou os efeitos nefastos do uso da lei como recurso tático em nome da salvação pública. Eis aí o caminho aberto para um Estado de exceção.

*Luiz Werneck Vianna é sociólogo, PUC-RIO

Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-politica-nao-e-jogo-de-azar,70001873316

Fernando Henrique Cardoso: Crise, não só política

Está nos faltando a mensagem que aponte caminhos de esperança para passos à frente

Há poucas semanas participei de um encontro preparatório de uma conferência que organizarei em Lisboa para a Fundação Champalimaud sobre a crise da democracia representativa. Ao encontro compareceram, ademais dos responsáveis pela fundação, Alain Touraine, Pascal Perrineau, Michel Wieviorka, Ernesto Ottone, Miguel Darcy e Nathan Gardels, entre outros intelectuais. Os debates ressaltaram que a população desconfia da justeza e mesmo da capacidade de gestão dos sistemas político-partidários prevalecentes nas democracias representativas. Um dos presentes citou o abade Sieyès, que afirmava: “Se o poder vem dos que estão em cima, a confiança vem dos que estão em baixo”. Escapam dessa crise, por óbvio, os países onde prevalecem formas autoritárias de mando em que conta a repressão, não o consentimento.

Perrineau chamou a atenção para dados mostrando que não diminuiu a confiança nas famílias, nas instituições comunitárias, no localismo. A crise parece ser mais “política” e quanto mais distante a pessoa está dos centros de poder, mais desconfia deles. Tem inegavelmente uma dimensão territorial: quanto mais afastados estão os núcleos populacionais das novas modalidades de produção e da vida associativa contemporânea “em rede”, maior a probabilidade do seu enraizamento nas tradições, maior o “conservadorismo” e maior temor do “novo”, principalmente da substituição do trabalho humano por máquinas. Pior ainda, por máquinas “inteligentes”.

Há mais: nessa quebra de confiança vão de cambulhada as instituições políticas criadas ao longo dos dois últimos séculos, os partidos e os parlamentos. O analista se surpreende quando vê que na distribuição de voto, tanto nas últimas eleições francesas como nas inglesas do Brexit ou nas norte-americanas que elegeram Trump, o “voto operário” se deslocou para a “direita” e com ele se foi também boa parte do voto proveniente do que se chamava de “pequena burguesia”. O Labour Party inglês, os democratas nos Estados Unidos e os socialistas e comunistas na França foram levados de roldão pelo voto “conservador” ou, quem sabe, pela formação de uma maioria de outro tipo, como fez Macron.

Em resumo, há algo de novo no ar e não apenas nas plagas brasileiras. Uma nova sociedade está se formando e não se vê claramente que instituições políticas poderão corresponder a ela. Dito à moda gramscsciana: o velho já morreu e o novo ainda não se vislumbra; ou, se vislumbrado, não é reconhecido, acrescento.

Que força motora provoca tão generalizadas modificações? Relembrando o assessor de Clinton que dizia sobre o fator-chave nas eleições “é a economia, seu bobo”, poder-se-ia dizer agora: é a globalização (como digo há décadas). Esta surgiu com as novas tecnologias (nanotecnologia, internet, robotização, contêineres, etc.) que revolucionaram as relações produtivas, permitiram a deslocalização das empresas, a substituição de mão de obra por máquinas, a interconexão da produção e dos mercados, etc. Tudo visando a “maximizar os fatores de produção”, ou seja, concentrar os centros de criatividade, dispersar a produção em massa para locais de mão de obra abundante e barata e unificar os mercados, sobretudo financeiros. Criaram-se assim condições para a emergência de sociedades novas.

Novas não quer dizer “boas sociedades”, depende de para quem. Sem dúvida o crescimento exponencial da produtividade e da produção aumentou a massa de capitais no mundo. Sua distribuição, entretanto, não sofreu grande desconcentração. Mais ainda, o “progresso” trouxe, ao lado da diminuição da pobreza no mundo, o aumento do desemprego formal e dificuldades para a empregabilidade, posto que o trabalho humano conta mais, nos dias de hoje, se com ele vier criatividade. Globalmente houve um amortecimento do controle nacional de decisões (pela concentração de poder nos polos criativo-produtivos e bancários) sem haver regras de controle financeiro global. Com isso a ameaça de crises, ou ao menos a percepção da possibilidade delas, aumentou as incertezas.

É inegável que a “nova sociedade” incrementa a mobilidade social (forma-se o que, à falta de melhor nome, se está chamando de “novas classes médias”) e ao mesmo tempo se criam contingentes não desprezíveis de inocupados ou impropriamente ocupados (novas formas de subemprego). Ao mesmo tempo se deslegitimam as formas institucionais anteriores, os partidos, e mesmo as de coesão social (as classes com seus sindicatos e associações). Criam-se sociedades fragmentadas, às que se somam, em situações como a brasileira, a fragmentação dos partidos. Em qualquer caso, dá-se perda de sua credibilidade. Pouco a pouco se dissipam os laços entre “a sociedade” e o “sistema político”. Há, portanto, mais a ser entendido e contextualizado do que uma crise do sistema representativo.

Isso implica novos populismos e leva a “direita” ao poder? Não necessariamente. Alain Touraine, em sua apresentação, referiu-se a um tema que lhe é caro: liberdade, igualdade e dignidade são os motes nos quais há que persistir. Mas como? Trump juntou os cacos da “velha sociedade”, o rustbelt, temerosa dos outros e do futuro (lá vêm os imigrantes, ou os terroristas ou, extremando, os “muçulmanos”) e ganhou. Macron, contudo, ganhou defendendo a liberdade e o progresso (a globalização e a integração da Europa) e combateu as corporações, poderosas na França.

Em países como o nosso, isso não basta: há que insistir na igualdade (nas políticas sociais, em reformas que combatam os privilégios corporativos). E, principalmente, na “dignidade”, no respeito à pessoa e à ética. O “basta de corrupção!” não é uma palavra de ordem “udenista”. É um requisito para uma sociedade melhor e mais decente.

Em momentos de transição, a palavra conta: só ela junta fragmentos, até que as instituições e suas bases sociais se recomponham. É o que nos está faltando: a mensagem que aponte caminhos de esperança para passos à frente.

* Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. Foi Presidente da República

Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,crise-nao-so-politica,70001873312

Alberto Aggio: Uma esquerda da inventare

A do petismo e aliados está velha, ultrapassada, sem conexão com o que sustenta a democracia

Conexa às diatribes de Lula, parte da esquerda brasileira, em especial a que ainda lhe empresta apoio, parece viver como nefelibata, justificando e reagindo a qualquer denúncia, por menor que seja. Se antes defendia, sem pejo, “os seus”, qualificando-os indevidamente como “heróis do povo brasileiro”, hoje busca um álibi ao culpabilizar indiscriminadamente o Poder Judiciário pela crise que envolve a República. Mais grave ainda: decidiu afrontar a chamada “república de Curitiba”, acusando-a de destruir os “campeões nacionais” da era petista.

Cega como está, essa parcela da esquerda dificilmente encontrará os termos de reconciliação com a realidade. A cada passo perde credibilidade como ator político, o que é negativo sob todos os aspectos. Certamente um país com o grau de desigualdade e de atraso como o Brasil necessita de uma esquerda vigorosa e moderna que seja um componente essencial das relações de força no enfrentamento de questões que perenizaram entre nós um “mau Estado e um mau mercado”. Mas nos referíamos aqui a uma “outra” esquerda, democrática e republicana, de perfil majoritário, e não testemunhal, capaz de superar a deplorável identificação que o PT se encarregou de estabelecer entre esquerda e corrupção.

Uma esquerda da inventare, como dizem os italianos, portadora de um vivo propósito de rever seus conceitos, suas representações, sua prática e suas linguagens, superar anacronismos e passadismos, e assimilar definitivamente que o caminho, assim como o destino da sua política, se estabelece no interior e por meio das instituições democráticas. Dirigentes petistas, quando estavam no governo, falavam e agora, na oposição, continuam falando que fazem política dentro das instituições “deles”, o que configura um equívoco de fundo pelo qual se pode definir o petismo e seus aliados como uma esquerda velha e ultrapassada, sem conexão com o que sustenta a democracia brasileira.

No plano das ideias, há historicamente uma identificação insofismável entre esquerda e socialismo, embora se deva reconhecer que nem toda esquerda postulou o socialismo. Isso porque esquerda é um conceito situacional e dependente das relações de força que envolvem a direita e o centro. Essas três porções da geografia política assumiram na História um sem-número de configurações, redesenhando sua identidade.

O socialismo foi um programa de mudança social e um movimento político que mobilizou milhões de pessoas no decorrer dos séculos 19 e 20. Nasceu com o capitalismo industrial e teve suas origens nos estratos mais profundos da sociedade europeia. O socialismo combinou uma concepção de liberdade nascida do Iluminismo com as demandas por igualdade nascidas do mundo do trabalhador pobre do século 19. Dividiu-se entre o comunismo de matriz soviética e a social-democracia do Ocidente europeu. O primeiro feneceu e o segundo segue vivo, a despeito da crise atual.

As três últimas décadas do século 20 produziram mudanças na estrutura do mundo que fizeram ruir as bases de referência do socialismo. Como resultado dessas mudanças tecnológicas e comunicacionais, a estrutura produtiva foi alterada de maneira drástica, reduzindo a necessidade de mão de obra. A classe operária começou a minguar e perder os atributos de sujeito universal e emancipador que lhe atribuíam os teóricos do socialismo. Num cenário pós-fordista, diminui a autoorganização coletiva, a vida associativa, bem como as diversas dimensões que davam sustentação ética à cultura política do socialismo. No final do século 20 e início do século 21 a esquerda perdeu o seu referencial mais potente.

No final do século 20, a revolução também agonizou como o lugar simbólico e o eixo estratégico da esquerda. Já na década de 1930 se suspeitava que a contraposição entre revolucionários e reformistas não passava de um equívoco. Imaginar que o socialismo deveria superar o capitalismo por meio da intensificação de um processo de enfrentamento de classes foi um erro histórico que causou impotência e derrota. Setenta anos depois, esse entendimento se esgotou e hoje não é mais do que uma retórica inercial.

Ultrapassado o mito da revolução, uma esquerda integrada aos sistemas democráticos parece ser a única representação positiva que fica dessa trajetória secular. Apenas como parte desses sistemas, e em luta para renová-los, é que a esquerda se pode apresentar como uma força política transformadora fundada na extensão da igualdade de oportunidades, na valorização das responsabilidades coletivas e numa concepção solidária e fraterna da vida. Uma esquerda que, como enfatizou Walter Veltroni em discurso recente, possa abrir-se à contaminação, à curiosidade, ao espírito crítico e à disponibilidade de falar a língua do outro. Em suma, uma esquerda reformista que tenha uma concepção não imóvel da sua identidade e sustente seus valores na justiça social, na defesa do valor do trabalho, na renúncia às concepções totalitárias da História e da vida, na defesa dos mais débeis, bem como na refutação do mito do sucesso individual, passando a pensar o individual e o social de maneira integrada, e não antagônica.

Não se trata de relançar a ideia de utopia, uma noção mais condizente com o arsenal linguístico do pensamento revolucionário. Aliás, não é verdade que a social-democracia esteja em crise porque se afastou da utopia. Suas perdas eleitorais resultam da incapacidade de prover o que antes provinha. Agregar um adjetivo à noção de utopia não vai resolver o problema.

Se a esquerda do século 21 quiser ter potencialidade, não poderá ser mais a esquerda que protagonizou o século 20. Haverá de ser uma “outra esquerda”, à qual importa menos uma perspectiva finalística e mais o enfrentamento das questões concretas da vida da população, tornando-as seus objetivos permanentes.

*Alberto Aggio é historiador e professor titular da Unesp

Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-esquerda-da-inventare,70001736863?from=whatsapp

Roberto Freire: Venezuela golpeada

Todos aqueles verdadeiramente compromissados com a defesa da democracia, da pluralidade e da liberdade vêm acompanhando com muita preocupação o desenrolar da gravíssima crise política e social pela qual passa a Venezuela. Infelizmente, o governo comandado por Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, há muito ultrapassou todos os limites institucionais que ainda o distinguiam de um regime de exceção. O que existe hoje na Venezuela é uma ditadura instalada e escancarada que suprime direitos civis, mantém presos políticos e impede a separação e a independência entre os Poderes.

A escalada da tensão subiu muito nos últimos dias, especialmente desde que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) decidiu simplesmente assumir as funções da Assembleia Nacional – cuja maioria é composta por parlamentares oposicionistas –, além de anular todas as decisões do Legislativo e retirar a imunidade dos deputados da oposição. Após tamanha arbitrariedade, diante da gigantesca repercussão negativa e da forte pressão da opinião pública internacional, o governo de Maduro recuou, e o TSJ suspendeu as decisões e restabeleceu as competências do Parlamento.

Entretanto, até mesmo essa atitude revela o caráter autoritário do regime venezuelano e a absoluta interferência do presidente da República no Judiciário, que está subordinado aos interesses do governo. Foi o próprio Maduro, afinal, quem convocou o chamado Conselho de Defesa, composto por representantes das diversas esferas de Poder, para que a medida fosse revogada. O presidente da Assembleia, Julio Borges, se negou a comparecer ao encontro e afirmou, corretamente, que o presidente venezuelano “é o responsável pela quebra da ordem constitucional” e que “não pode pretender, agora, ser um mediador”. Não restam dúvidas de que houve um autogolpe de Estado na Venezuela, perpetrado por um presidente que extrapolou suas prerrogativas constitucionais para instalar um regime ditatorial no país.

Em legítima resposta às sucessivas violações à Constituição, que infelizmente se tornou letra morta sob o regime chavista, as principais forças de oposição convocaram grandes manifestações no país. As imagens que rodam o mundo mostram Caracas e várias outras cidades venezuelanas tomadas por uma multidão pedindo a liberdade imediata dos presos políticos, a convocação de eleições gerais e, consequentemente, a saída de Maduro. É importante lembrar que, no fim do ano passado, o país já havia registrado aquelas que, muito provavelmente, foram as maiores mobilizações da história recente da Venezuela, talvez tendo até superado, proporcionalmente, os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff no Brasil.

Na última segunda-feira (3), o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou por aclamação uma resolução em que aplica a Carta Democrática do bloco contra a Venezuela. Segundo o texto do documento, a decisão do TSJ de assumir as atribuições do Parlamento “é incompatível com a prática democrática” e configura “uma violação da ordem constitucional”. Uma das vozes mais críticas ao atual regime venezuelano, o secretário-geral da entidade, o socialista uruguaio Luis Almagro, já havia qualificado recentemente o governo de Maduro como uma “tirania”. Em mensagem publicada no Twitter em agosto de 2016 e direcionada ao opositor venezuelano Leopoldo López, um dos muitos presos políticos naquele país, Almagro afirmara que não há na Venezuela “nenhuma liberdade fundamental e nenhum direito civil ou político”. É importante destacar que se trata de um respeitado advogado, político e diplomata uruguaio, integrante da chamada Frente Ampla. Almagro foi ministro das Relações Exteriores do governo de José Mujica.

Em linhas gerais, trata-se de uma posição semelhante àquela adotada pelo Itamaraty, sob comando do chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que vem dando continuidade ao bom trabalho realizado pelo ex-ministro José Serra. Sob o governo do presidente Michel Temer, a política externa brasileira foi reconduzida ao patamar em que sempre esteve e do qual se afastou durante os 13 anos de governos lulopetistas. Com uma postura firme, altiva e crítica em relação ao autoritarismo chavista, o Brasil hoje não é mais subserviente em relação aos abusos cometidos por Nicolás Maduro. Tanto é assim que, em reunião no último sábado (1º) com a presença dos chanceleres de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul ativou a cláusula democrática contra a Venezuela em função da “falta de separação de poderes” e por ter identificado uma “ruptura da ordem democrática”.

Não há saída para a crise enfrentada por aquele país que não passe, de imediato, pela libertação de todos os presos políticos e abertura de um diálogo amplo e irrestrito entre o governo de Maduro, a sociedade civil e as oposições, além do cumprimento de um cronograma eleitoral. Manifestamos nossa solidariedade ao povo venezuelano, que tem coragem e determinação, apesar de todo o sofrimento, e certamente será bem sucedido ao final dessa árdua caminhada em direção à liberdade.

(Diário do Poder – 07/04/2017)

Roberto Freire é presidente licenciado do Partido Popular Socialista (PPS)