democracia

FAP lança revista Política Democrática digital

Totalmente on-line e com design responsivo, publicação tem acesso gratuito e traz análises, entrevista e reportagens especiais

Em celebração aos 30 anos da democracia e a quatro dias do segundo turno das eleições no Brasil, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) lança, nesta quarta-feira (24), a revista Política Democrática em formato totalmente on-line e com design responsivo. A publicação contempla análises de renomados articulistas, entrevista exclusiva e reportagens especiais, as quais poderão ser acessadas, de graça, pelos internautas.

Nesta edição de lançamento do formato digital, Política Democrática destaca o drama de imigrantes oriundos da Venezuela que peregrinam no maior êxodo da história da América Latina e conta, em vídeos, fotografias e textos, histórias de quem atravessou a fronteira com o Brasil, em busca de sobrevivência. Repórteres da FAP viajaram a Caracas para mostrar, ainda, os reflexos do colapso político e socioeconômico que assola o país presidido por Nicolás Maduro.

Além disso, a revista também reservou, assim como para outras análises, um espaço para entrevista com a economista Monica de Bolle, única mulher latino-americana a integrar a equipe do Peterson Institute for International Economics, nos Estados Unidos e diretora do Programa de Estudos Latino Americanos da Johns Hopkins University, em Washington, D.C. Na avaliação dela, a agenda fiscal deverá ser prioridade do novo presidente.

Objetividade

Com o propósito de entregar conteúdo de altíssima qualidade para o público em seu novo formato, a revista reuniu um time de profissionais capazes de fazer análises do contexto brasileiro, de forma mais objetiva possível, especialmente das eleições de 2018. “O critério de seleção foi a alta capacidade profissional e interpretativa dos jornalistas e acadêmicos que assinaram as matérias, convicção que, estamos certos, justificará plenamente o título de Política Democrática”, diz o diretor da revista, André Amado.

Em relação às análises, André avalia que a publicação mostra opiniões baseadas em reflexões acadêmicas ou em experiências pessoais, que, por isso, segundo ele, “ganham legitimidade além do marco habitual e distorcido dos maniqueísmos ideológicos”. “Seu lançamento, entre os dois turnos das eleições, incorpora apreciação dos resultados da primeira volta e afina as perspectivas para a reta de chegada das candidaturas, apesar do clima visceral com que se vêm desenrolando as campanhas de um e de outro”, afirma o diretor, referindo-se aos candidatos do PT, Fernando Haddad, e do PSL, Jair Bolsonaro, à Presidência da República.

» Para acessar a revista, clique na imagem acima ou no link abaixo:

http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2018/10/24/revista-politica-democratica-online/

Relevância e agilidade

O período eleitoral, de acordo com o editor da revista, Paulo Jacinto Almeida, faz com que a revista sirva como palco de debates sobre os projetos propostos para o país. “É de extrema relevância neste momento em que estamos escolhendo o próximo presidente da República”, destaca ele. “É a continuidade de um projeto existente desde o início do século, que vem debatendo política, democracia, esquerda e cultura na conjuntura brasileira e se torna fundamental ao auxiliar o internauta com informações e análises sobre este momento decisivo em nossa história”, acrescenta.

O editor ressalta que a publicação digital poderá ser acessada em qualquer plataforma, como celular, tablet ou desktop, e a qualquer momento. Segundo ele, a nova revista poderá otimizar um fator cada vez mais importante na sociedade do conhecimento: o tempo. “Ele (internauta) ganha agilidade e praticidade para se manter informado e acessar análises de temas cruciais para o nosso país”, diz Paulo.

A seguir, confira a relação de conteúdos da revista e seus respectivos autores:

*Lições do primeiro turno (Caetano Araújo)

*O que esperar de Jair Bolsonaro (Creomar Lima Carvalho de Souza)

*O que esperar de Fernando Haddad (Creomar Lima Carvalho de Souza)

*A verdade do oráculo digital (Sergio Denicoli)

*Quadrinhos (JCaesar)

*Reportagem de capa: Um país à beira do abismo (Cleomar Almeida e Germano Martiniano)

*Um olhar crítico sobre a democracia (João Batista de Andrade)

*Por quem os sinos dobram (Alberto Aggio)

*Ameaças à democracia (Elimar Pinheiro do Nascimento)

*Entrevista com Monica de Bolle: Agenda fiscal terá de ser prioridade do próximo presidente (André Amado, Caetano Araújo, Creomar de Souza e Priscila Mendes)

*Fernando Gasparian e a morte do nacional-desenvolvimentismo (Jorge Caldeira)

*Yuval Noah Harari investiga as inquietações do presente em “21 lições para o século 21” (Dara Kaufman)

*Atropelado pelas Emergências (Sérgio C. Buarque)

Daniel Aarão Reis: O que fizemos da democracia?

Principais forças reformistas, PT e PSDB não foram capazes de se articular em torno de programas de mudanças

O que fizemos para chegar a este ponto? Ter de escolher entre o péssimo e o menos mal?

Tudo começou lá atrás, quando as grandes maiorias resolveram silenciar sobre um tempo que findava. Já acontecera depois do Estado Novo, quando um manto foi jogado sobre os crimes do varguismo. Os resultados não foram edificantes — elegeu-se como presidente o general Dutra, ex-simpatizante do nazismo. Em seguida, o próprio ex-ditador retornou ao governo “nos braços do povo”. Nos anos 1980, prevaleceram orientações análogas: olhar para a frente, ignorar o espelho retrovisor. Na alegria da abertura, falar dos crimes da ditadura civil-militar era quase uma atitude de mau gosto. As consequências apareceram na Constituição de 1988.

Mesmo registrando avanços e inovações consideráveis nas áreas dos direitos civis, políticos e sociais, eram visíveis os legados densos —do período anterior. Permaneceu inalterado o modelo de sociedade construído — ou reforçado — pela ditadura: a hegemonia do capital financeiro; a predação do meio ambiente; as desigualdades sociais; a civilização do carro individual nas megalópoles hostis à vida; as empreiteiras e suas obras faraônicas; o agronegócio concentrador de terras e de rendas; a centralização do poder num Estado gigantesco; a mídia monopolizada; a preeminência das Forças Armadas, “garantidoras da lei e da ordem”, replicando tendências históricas, onde os funcionários públicos uniformizados transformam-se em tutores da nação, com suas corporações fechadas, fora do controle da sociedade.

O pior ainda viria.

As principais forças políticas reformistas, o PT e o PSDB, não foram capazes de se articular em torno de programas de mudanças. Preferiram o atalho das alianças com grupos conservadores, desfigurando-se e se corrompendo no sentido próprio da palavra, o que se evidenciou no abandono do que tinham de melhor —suas intenções originais e promessas de renovação. A que se associaram as bandalheiras em nome da Realpolitik e a mixórdia das cumplicidades com o mundo dos negócios.

É certo que nem tudo foram espinhos. Houve o controle do dragão da inflação, que parecia imbatível. E os anos eufóricos dos mandatos de Lula, a autoestima nacional lá no alto, os mais confiantes falando num país que poderia ser modelo civilizacional para o mundo. Como nos tempos sorridentes e democráticos de JK. (É triste saber que também houve euforia, vigiada embora pela repressão, nos anos prósperos da ditadura de Vargas e nos do milagre econômico sob o sinistro e popular general Médici).

A decantação do otimismo veio mais rápido do que se esperava.

Os êxitos não resistiram ao impacto da crise econômica, mostrando as mazelas cobertas pelos véus do otimismo: o caráter aristocrático e corrompido do sistema político. As desigualdades sociais. A massa dos desempregados. A concentração de renda e de poder. A insegurança das pessoas comuns. A falência dos projetos reformistas. A expectativa ainda depositada no PT e no PSDB tornou-se mais resultado da nostalgia do que houve de melhor em seus anos de governo do que de propostas de mudanças. No vácuo criado pela inapetência autocrítica destes partidos, no caldeirão de contradições em que se tornou o país, ganharam força apelos salvacionistas e autoritários, nostálgicos de regimes ditatoriais. É verdade que se formou em torno deles uma nebulosa conservadora, mais amarga e desesperançada do que “fascista”. No entanto, são assustadoras suas promessas e práticas intolerantes.

Resta-nos a opção do menor mal. Contudo, o voto só ganhará sentido caso a escolha seja apoiada no compromisso com o aperfeiçoamento das instituições. Este objetivo será alcançado não apenas através de eleições, mas da auto-organização das gentes e de sua participação permanente. As passeatas das mulheres indicaram um caminho. Sem negar as eleições, complementando-as, conferiram vitalidade e força a uma democracia que se quer renovada e não destruída.

O Estado de S. Paulo: 'Democracia brasileira está em risco permanente', afirma Roberto Romano

Para Roberto Romano, ataque a Bolsonaro mostra que instituições e sociedade civil não estão funcionando normalmente

Por Paulo Beraldo, de O Estado de S. Paulo

O ataque a faca contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em Juiz de Fora (MG) durante ato de campanha, é um reflexo do atual quadro da democracia brasileira, em que as instituições e a sociedade civil não têm funcionado normalmente. Esta é a avaliação do filósofo Roberto Romano, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “(O incidente) É um resultado da democracia brasileira, que vive em risco permanente. Ela não está consolidada”, afirmou.

Em entrevista ao Estado um dia após o incidente, o pesquisador alerta para a necessidade de os candidatos, os partidos e as autoridades públicas, sobretudo do Judiciário, “assumirem as responsabilidades de suas funções”. “Se não tivermos uma reação saudável e rápida, evidentemente teremos mais fatos graves até as eleições”, disse. “Estamos longe de perceber a gravidade da crise política e social brasileira.”

Abaixo, leia os principais trechos da entrevista.

O que significa esse episódio?

Isso é um resultado da democracia brasileira, que vive em risco permanentemente. Ela não está consolidada. As instituições de Estado e da sociedade civil não estão agindo normalmente. Com isso, temos a perda radical da autoridade pública. E democracia sem autoridade pública não funciona. Quando não há autoridade, a violência física e a violência verbal se imiscuem em todos os assuntos da sociedade e do poder público. E então temos resultados como esse (o ataque). Se não tivermos uma ação rápida para resolver esses problemas, evidentemente vamos caminhar para um fim trágico. Quando o próprio Jair Bolsonaro, no Acre, usou uma frase no sentido de “metralhar seus adversários”, a Procuradoria-Geral da República não tomou providências. Esse é um ponto. Ela (Raquel Dodge) achou que era um assunto menor e isso mostra o quanto estamos longe de perceber a gravidade da crise social e política brasileira.

Nos últimos meses, tivemos outros ataques a políticos. São episódios isolados?

Não é isolado, esse é o ponto. Temos um regime civil que, na Constituição, promete ser democrático e, ao mesmo tempo, um Estado de direito. Para essa promessa ser cumprida, é necessário que os três poderes cooperem. No caso brasileiro, há um Executivo desacreditado, já que o presidente tem a avaliação do eleitor mais baixa possível. Tem um Parlamento em que o eleitor também não acredita, com desprestígio absoluto, e a Justiça começa a mostrar sinais de partidarismo, de política e de divisão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Tem vários tribunais abrigados sob a sigla do STF. É isso que eu chamo de a perda da soberania.

Como é esse conceito de perda da soberania?

O conceito de soberania permite o uso da autoridade pública, exige a coordenação e a harmonia dos três poderes com o compromisso diante do cidadão. Quando os poderes se autonomizam em relação à sociedade e à economia, e começam a definir um padrão que não é o legal, mas o político, temos quase o princípio da anarquia. No Brasil, a falta de ordem começa nos mais altos escalões do Estado. E é evidente que, com isso, não tem como garantir na base da sociedade o bom convívio.

Que ações seriam necessárias para alterar esse cenário?

O primeiro passo é que os partidos políticos assumam a sua função de partidos e não de máquinas eleitoreiras que apenas visam a demagogia e a conquista de cargos. O segundo ponto é que as autoridades públicas no Executivo, Legislativo e, principalmente, no Judiciário tenham consciência da gravidade e não ajam como se nada estivesse acontecendo. As instituições brasileiras não estão funcionando normalmente. Dizer que estão é negar a realidade, negar os fatos como assassinatos de políticos e tentativas de assassinato.

Com esse novo componente, o que se pode esperar para as eleições 2018?

O imprevisível sempre. Essa tem sido, infelizmente, a história do Brasil desde o governo de Getúlio Vargas. No momento em que se pensa que a situação do País vai caminhar para a normalização, para o respeito da autoridade e da ordem pública, tem um fato terrível como esse acontecendo. É preciso ter mais prudência, que não significa ter medo, mas sim agir no momento certo e não deixar que os fatos se precipitem. O que estamos assistindo são autoridades públicas que assistem à violência que grassa na sociedade como um todo e agem como se nada estivesse mudando. Os fatos deverão ser enfrentados até outubro.

Marco Aurélio Nogueira: O tamanho da indefinição

O Brasil não acabará depois das eleições, seja quem for o vencedor do pleito presidencial

O mundo gira e a caravana roda. Com o avançar do calendário eleitoral, a definição dos candidatos, de suas coligações e seus compromissos, com as primeiras pesquisas e os debates iniciais, subiu a temperatura e ingressamos em um tempo de tomadas de posição.

Não há porque temer esse tempo ou fugir dele em nome do candidato ideal ou de uma candidatura única que jamais existiu, que dificilmente poderia existir e que nem sequer deveria ser tida como exigência democrática. Democracia é pluralidade, divergência, choque de opiniões, manifestação de preferências. Numa época de partidos e verdades em crise, pregar a ordem unida é caminhar às cegas, sem poder de convencimento.

Guerras entre candidatos são suicidas, mas não há como contorná-las: lutam pela própria afirmação, não pela afirmação de um campo ou polo. É da lógica da disputa eleitoral. O sangue que escorre dos guerreiros pode mesmo adubar candidaturas autoritárias. Não há como evitar isso, ao menos no primeiro turno. Correr riscos é um dos preços da democracia.

A sabedoria está em minimizar os efeitos, evitar que os choques ultrapassem o razoável, traduzindo-se em agressão e ruptura. Mentiras escabrosas e campanhas negativas de desconstrução são tóxicas, envenenam a democracia. Não se trata somente de cordialidade, mas de bater sem deixar marcas e sem poupar o adversário principal, facilitando-lhe a vida.

Sempre será preciso fazer a análise concreta da situação concreta. A frase é marxista, mas não é preciso ser marxista para aceitá-la: trata-se de um suposto do realismo político e do esforço que se deve fazer para enxergar o todo, com suas determinações, suas possibilidades reais e as relações de força que nele têm lugar. Alcançar uma compreensão abrangente e a mais racional possível é boa norma de conduta na política.

O amplo e heterogêneo campo da democracia no Brasil vive hoje um dilema: é ou não possível trabalhar para que se tenha uma mudança consistente no país, uma mudança que mexa nas estruturas, nos sistemas em geral, nas instituições, nos hábitos políticos? Mudar tornou-se um imperativo, virá mais cedo ou mais tarde, já está vindo sem que percebamos bem, cegos que estamos por disputas e polarizações paralisantes. Não devemos ser maximalistas nem exagerar no argumento. O Brasil não é um doente terminal, não vai acabar nem descarrilhar depois das eleições, seja quem for o o próximo Presidente. Não há porque ficar parado perante o pior inimigo da democracia, nem temer os populistas de plantão. Não haverá salvadores da pátria e todos terão de cooperar entre si, fazer alianças, negociar, assimilar a velha política, pedir sacrifícios à sociedade. Errarão e acertarão, uns mais, outros menos. Perigos e ameaças virão mais de uns do que de outros. Mas a roda continuará a girar.

A exigência cabal de cooperação tem um efeito colateral positivo: faz com que todos tenham de abaixar o topete, moderar suas fantasias, aprender a respeitar os limites, arregimentar as forças que podem garantir que algo seja feito. Impõe a que se privilegiem a articulação e a mediação.

Os candidatos são o que são. Nenhum deles exibe propriamente força. Não dispõem nem de poderio político extraordinário, nem de particular força de persuasão. Cada um tem seu gueto, seu estilo, suas convicções, seu séquito. Todos precisam sair de si, ir além dos muros que os protegem, chegar onde o povo está. Uns acreditam que conseguirão isso com a televisão, outros com as redes. Mas ninguém sabe quão potentes serão esses meios.

Tudo somado, é o que explica o tamanho da indefinição.

Bolívar Lamounier: Profecias e premonições não são inofensivas

Não é isenta de riscos a discussão sobre os impactos que a democracia tem sofrido

Que o mundo inteiro está imerso em dificuldades é óbvio. E é também óbvio que, por toda parte, as democracias são impactadas de forma negativa por tal situação. Mas daí a dizer que os regimes democráticos estão com um pé na cova vai uma larga distância.

As principais publicações do Primeiro Mundo têm discutido tais impactos com bastante frequência. A discussão é importante, mas não é isenta de riscos. A maioria delas toma os cuidados necessários, mas algumas às vezes resvalam para aquilo que os americanos chamam de self-fulfilling prophecies (profecias que se autorrealizam). Ou, se preferem, para o risco de jogar fora o bebê com a água do banho. Pior ainda é quando, imaginando possíveis sucedâneos para democracias supostamente defuntas, os analistas contrapõem modelos baseados em “ativismos populares” supostamente calorosos e espontâneos à suposta frieza ou ao “mero formalismo” institucional da tradição democrática ocidental.

Dias atrás a newsletter da International IDEA, uma ONG séria, sediada em Estocolmo, adotou uma linha que em geral me causa certa urticária. Título: The vote is no longer enough (o voto já não é suficiente). Mas quem disse que o voto é ou algum dia foi “suficiente”? Neste artigo, com todo respeito à intenção sem dúvida louvável da referida organização, vou tentar pôr alguns pingos nos is.

É correto, corretíssimo, dizer que eleições são uma condição sine qua non da democracia. São uma condição absolutamente necessária. Mas não me consta que algum teórico sério desse regime tenha jamais afirmado que é uma condição também suficiente. E precisamos ir mais longe. Quando dizemos que eleições são uma condição suficiente, é essencial esclarecer em que sentido fazemos tal afirmação. Sim, o pilar fundamental da democracia são eleições periódicas, limpas e livres, nas quais a maioria da população adulta tenha o direito de participar. Eleições “limpas” significam que os pleitos não podem ser vulneráveis à fraude numa escala capaz de distorcer os resultados. Eleições “livres”, que nenhuma ameaça pese sobre os eleitores no momento em que comparecem às urnas, ou seja, que eles estejam livres da coação e da coerção em qualquer de suas formas. Essa condição coloca o regime venezuelano do sr. Maduro e o nicaraguense do sr. Ortega a anos-luz da democracia.

Dito de outro modo, o processo eleitoral da democracia pressupõe um extenso desenvolvimento da legislação e que esta seja aplicada por instituições neutras, fortes e idôneas. Este enunciado parece-me suficientemente claro, mas com certeza não é completo. Onde não exista uma imprensa livre e pluralista, é óbvio que ele soa incompleto. Em certos países, governos implantam programas sociais em tese salutares, que em tese nada têm de ilegal, mas podem fazê-lo de forma maliciosa, com vistas à auferir dividendos eleitorais num grau que se podia compreender cem anos atrás, mas não nos dias que correm. Outra condição sine qua non, associada ao processo eleitoral, é que os contendores reconheçam sua mútua legitimidade e reconheçam as eleições como a única via legítima de acesso ao poder.

E o que dizer do transcurso dos mandatos, quando os eleitos, devidamente empossados, começam a pôr em prática suas plataformas eleitorais? Neste aspecto, as questões cruciais são a dos “objetos de decisão” – quero dizer, sobre que matérias a opção eleitoral faz realmente alguma diferença – e a transparência, ou seja, quanto conhecimento o eleitor tem efetivamente a chance de se informar. Em qualquer democracia, na brasileira inclusive, a diferença entre o mundo atual e o de 50 ou cem anos atrás é imensa. Mas nosso atraso nesse aspecto pode ser medido pela dimensão amazônica das falcatruas cometidas na Petrobrás e pelo muito que continuamos a ignorar sobre a carteira de empréstimos do BNDES. O processo eleitoral avançou muito, mas o acesso à informação ficou para trás. A responsabilidade maior por tal atraso cabe ao Legislativo e aos partidos políticos, incrustados no casco do Estado, servindo mais à alta burocracia que à sociedade e virtualmente impotentes diante das corporações (organizações atreladas a interesses extremamente estreitos).

A terceira dimensão relevante é a da accountability – a possibilidade de efetivamente assegurar a probidade no trato da coisa pública, responsabilizando e punindo o servidor público que a infringe. Essa área tem registrado progressos palpáveis, graças principalmente ao combate à corrupção. Ainda que a Operação Lava Jato e a Polícia Federal tenham cometido alguns excessos, já podemos vislumbrar o dia em que o Brasil terá uma e não duas Justiças, como tem sido de nossa tradição. Nos últimos anos, vimos alguns grandes empresários e até um ex-presidente da República na prisão, algo até recentemente impensável e, a meu juízo, irreversível. O risco, evidentemente, é a Justiça se deixar arrastar pelo clima do “pega, mata, esfola”. Ser rico ou ter sido delatado não torna o poderoso automaticamente culpado de algo, mas a recíproca é verdadeira: esperar que criminosos de colarinho branco deixem confissões autenticadas em cartório ou abram mão da infinidade de recursos que a Constituição de 1988 ainda lhes assegurou é algo que não veremos nem na brilhante democracia norueguesa.

A pedra de toque, no caso, é o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, questão que tem contraposto o Supremo Tribunal Federal às duas primeiras instâncias de uma forma indesejável e institucionalmente perigosa. Para bem servir ao interesse maior da sociedade, é essencial que todo o sistema de justiça se empenhe em informar quantos “3pês” (pobres, pretos e putas) ainda se encontram amontoados nas masmorras nacionais sem terem chegado sequer à segunda instância.

* Bolívar Lamounier é cientista político, sócio diretor da Augurium Consultoria e autor de ‘Liberais e antiliberais: a luta ideológica de nosso tempo’ (Companhia das Letras, 2016)

Celso Rocha de Barros: O PT no bicentenário de Marx

A democracia moderna não anda bem desde a crise da política dos trabalhadores

O último sábado foi o bicentenário de Karl Marx. É uma oportunidade para discutir a relação do pensamento de Marx com o maior partido de esquerda da história do Brasil, o Partido dos Trabalhadores.

Há um trabalho interessantíssimo de história intelectual ainda a ser escrito mostrando a influência de autores marxistas heterodoxos e pós-marxistas sobre o PT. Eurocomunistas gramscianos, autonomistas adeptos das ideias do grupo francês "Socialisme ou Barbarie" (socialismo ou barbárie), admiradores dos "operaistas" italianos, todos tinham em comum características que marcaram muito a experiência petista: a preferência pelos movimentos de base, em vez das vanguardas teóricas leninistas, e a recusa do economicismo característico do marxismo ortodoxo. A crítica ao leninismo era umretorno a Marx. A crítica do economicismo era uma correção feita ao velho comuna.

O artesanato ideológico envolvido na construção de um partido tão heterogêneo foi difícil, mas produziu um resultado muito positivo: o PT não apoiou o totalitarismo soviético. Quando Gorbachev, em 1991, sofreu um golpe da velha guarda comunista, a Folha publicou, na página 3, dois artigos: o do presidente do PCdoB, João Amazonas, tinha o título "Uma Notícia Alvissareira". Pelo lado do PT, o petista José Genoino defendia o processo de democratização e se opunha ao golpe. O PT ficou do lado certo.

Mas a independência do PT frente ao socialismo real teve ao menos duas consequências ruins.

Em primeiro lugar, desobrigou o PT de fazer a autocrítica que o PCB, por exemplo, não conseguiu evitar. Embora não apoiasse os outros regimes do socialismo real, o PT apoiava o castrismo. Eventualmente, a "exceção" que era o apoio ao regime cubano abriu as portas para o apoio ao regime chavista, a maior culpa da história do Partido dos Trabalhadores. Diferentemente de várias outras, ela é explicável exclusivamente por defeitos do próprio PT.

Em segundo lugar, as ideias marxistas heterodoxas ou pós-marxistas que influenciaram o PT tinham também seus problemas. O marxismo ortodoxo é, como se sabe, bastante economicista (e o próprio Marx gostava bastante de economia). Na reação a isso, os marxistas ocidentais produziram análises que enfatizavam a importância da política e da cultura na vida social. Grandes obras foram escritas sob essa perspectiva, mas a nova esquerda passou a ter um déficit de reflexão econômica do qual o PT até hoje se ressente.

Mas o principal interesse da história petista para a reflexão do bicentenário é outra. O PT, até mais do que os partidos de esquerda do primeiro mundo, tem que resolver, na prática, questões que estão no centro da discussão do bicentenário.

O PT, bem mais que os outros partidos de esquerda brasileiros, continua sendo o partido dos sindicatos. O que fazer com essa herança? Como organizar uma classe trabalhadora que não é mais a da indústria fordista? Que espaço para a política sobrou agora que a produção é global? Como garantir que a automação gere tempo livre e não miséria? Que espaço sobrou para uma política "dos trabalhadores" na democracia moderna?

Essa questão é especialmente importante porque, desde que as formas anteriores de política dos trabalhadores entraram em crise, a democracia moderna não anda lá muito bem. Nem a nossa nem nenhuma.

* Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford.

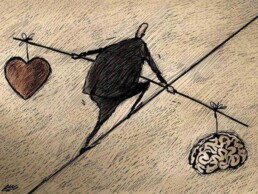

Arnaldo Jardim: É hora dos construtores!

A democracia brasileira vive desafios. É um equilibrista que se sustenta em uma corda fina e bamba que pode se romper pelo acirramento e a radicalização do embate político, comprometendo as instituições. Vivemos em um Brasil que briga, não dialoga, acusa, vocifera e não discute a política como deveria.

Em tempos de comunicação instantânea, estamos assistindo a uma falta de interação real entre as pessoas. É preciso construir consensos e, mais do que eleger pessoas, estabelecer linhas de prioridades que voltemos ao rumo do crescimento socioeconômico, retome as rédeas de seu futuro.

A recente prisão do ex-presidente Lula deixou ainda mais clara a necessidade de vermos além do maniqueísta espectro Esquerda-Direita – é preciso olhar para frente. Além desta discussão acalorada, apaixonada, ideologicamente contaminada.

É preciso que todos nós brasileiros apostemos na convergência, na união. Juntos somos mais fortes. Unidos podemos mais, vamos mais longe e deixaremos para trás estes anos nebulosos onde a figura do político, infelizmente, tem sido generalizada para o mal.

É necessário ir para frente sem esquecer os erros do passado. Sem deixar de lado a lembrança de uma crise econômica provocado por 13 anos de desmando na Presidência da República que nos custou nada menos do que o inaceitável n´número de 14 milhões de desempregados.

Artificialismos na economia para vencer eleições e perpetuar projetos de poder, assistencialismo que torna os necessitados cada vez mais dependentes - e não autossuficientes - e um jogo político submergido da lama do toma lá dá cá devem ficar esquecidos.

Precisamos sair do vermelho bélico que se abateu sobre o País nestes últimos anos e caminhar para o branco da paz. Mais do que nunca, é necessário que em outubro, nas urnas, tenhamos uma opção equilibrada, parcimoniosa e agregadora.

Estas são algumas das características de Geraldo Alckmin, pré-candidato à presidente pelo PSDB com apoio do nosso PPS. Acreditamos que um homem capaz de manter o ritmo do Estado de São Paulo em meio a tamanha turbulência é o mais indicado para nos governar.

Enquanto o Governo Federal nos últimos anos brincou com suas despesas e abriu o caixa para barganha do apoio político, em São Paulo Alckmin foi austero como o momento exigia. Marca de uma seriedade que vê antes a população em vez de objetivar apoio parlamentar.

Entre 2011 e 2017, a despesa federal cresceu de R$ 1.057 bilhões para R$ 1.279 bilhões – mesmo com a receita caindo no mesmo período: de R$ 1.192 bilhões para R$ 1.155 bilhões. Como pode um governo gastar mais quando arrecada menos?

Em nosso Estado, os números são positivos à economia justamente pela seriedade e o compromisso com os quais Geraldo Alckmin guiou São Paulo. no mesmo período, a despesa cresceu minimamente, de R$ 215 bilhões para R$ 220 bilhões.

Um crescimento tímido, e responsável, quando consideramos que a receita cresceu, saindo de R$ 224 bilhões em 2011 para R$ 226 bilhões em 2017. Mesmo arrecadando mais, Alckmin segurou as rédeas e otimizou recursos, mantendo investimentos básicos ao funcionamento do Estado.

Um Estado que pode, devido ao perfil comprometido de seu governador, se orgulhar por pagar em dia os salários de seus funcionários e seus fornecedores. Situação oposta à de Estados vizinhos como Minas Gerais e Rio de Janeiro – neste, um desmando cada vez maior massacra a população.

Em 2017, o superávit paulista foi de R$ 5,3 bilhões, primeiro lugar disparado no Brasil, com Goiás na segunda posição, com R$ 739 milhões de superávit. Números que vão além da economia e impactam diretamente no social.

Com uma situação financeira saudável, o Estado viu cair o nível de violência, com diminuição no número de homicídios, enquanto a taxa brasileira, infelizmente, subiu. Em 2001, no Brasil, era de 27,8 a cada 100 mil habitantes, aumentando para 28,9 em 2015. Em território paulista, essa taxa caiu de 35 em 2001 para 8,02 em 2017, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública.

São números e fatos que colocam Geraldo Alckmin como a opção mais equilibrada para as eleições de outubro. Com seu perfil conciliador e ponderado, é o único capaz de unir as forças não-extremistas da política. É quem pode nos salvar deste embate ideológico acirrado e infrutífero.

É preciso trocar a briga pelo debate. É preciso trocar o radicalismo pela dialética e o respeito.

Chega de gladiadores. É hora dos construtores!

Mario Sergio Cortella: Páscoa, comunismo, política e democracia no #ProgramaDiferente

Filósofo, escritor, professor e doutor em Educação, Mario Sergio Cortella fala com exclusividade ao #ProgramaDiferente sobre a Páscoa, a relação entre os princípios da religião e do comunismo, o atual momento da democracia e a crise política no Brasil. Assista.

Cristovam Buarque: A luz do diálogo

Não há democracia sem respeito à legalidade

Se fosse um corpo celeste, o Brasil estaria ingressando num buraco negro, de onde nem a luz consegue escapar. O ano começa com o julgamento de Lula na segunda instância. Ele poderá ser absolvido da condenação na primeira instância ou, se confirmada, ele terá sua candidatura suspensa, por força da Lei da Ficha Limpa, sancionada por ele próprio em junho de 2010.

Se a sentença na primeira instância for rechaçada, as outras condenações da Lava-Jato ficarão sob suspeição. A população vai entender como uma volta ao tempo das propinas como prática aceita na política. Entraremos na escuridão da descrença na Justiça.

Mas a suspensão do direito do ex-presidente a se candidatar não vai diminuir a escuridão política. Apesar de tantos depoimentos, parte da opinião pública ainda não está convencida de que ele seja o dono do apartamento recebido em troca de propina. Os que conhecem o ex-presidente Lula têm sérias críticas à sua prática populista, ao aparelhamento que ele fez do Estado, desestruturando estatais e fundos de pensão.

Criticam sua responsabilidade na escolha da candidata Dilma, como também na escolha de Michel Temer para vice-presidente, sabendo das suspeitas que pairavam sobre ele; a subordinação que ele fez da educação aos interesses eleitorais, substituindo a Bolsa Escola pela Bolsa Família e iludindo o povo com mais vagas no ensino superior sem o correspondente esforço na educação de base.

Criticam seu uso, antes do Trump, de narrativas falsas para apresentar um Brasil que não era verdadeiro. Mas, ainda que acreditando no depoimento de Antônio Palocci sobre o “pacto de sangue”, muitos desses críticos não têm certeza das provas de que ele se corrompeu por um apartamento na praia.

Se for condenado, tudo indica que o ex-presidente usará o direito legal de apelar para instâncias superiores, mantendo a candidatura sub judice. Poderá ser candidato, vencer a eleição e a Justiça Eleitoral diplomar o segundo colocado, que tomará posse, conforme a lei.

A eleição com candidatos cassados pela Justiça é legal e democrática, mas tira parte da credibilidade que a democracia exige na escolha de um presidente capaz de liderar o país. Sobretudo quando o povo percebe que notórios corruptos não serão cassados pela Justiça. Mesmo assim, não há democracia sem respeito à legalidade; e a Lei da Ficha Limpa em vigor condena cassando.

Isso não ocorreria se no debate sobre a Lei da Ficha Limpa tivesse sido aceita a sugestão de condenar o político corrupto, obrigando-o a usar em todas suas mensagens e aparições a marca de ficha suja, deixando ao eleitor o direito de votar, mesmo sabendo da condenação. Como se faz com o cigarro: em que se informa que faz mal à saúde, mas ao fumante é deixado o direito de consumir. Agora não há como evitar o buraco negro político em que o Brasil entrou.

A escuridão vai demorar, porque a luz estaria no diálogo, e isso não parece possível hoje. O sectarismo, essa energia perversa que impede a luz na política, não aceita debate, inclusive o proposto por este artigo.

Luiz Sérgio Henriques: As duas faces da nossa miséria

Derrotar as ideias extremas é o desafio que todo democrata deve continuamente se impor

Do ponto de vista democrático, o recente ciclo das esquerdas latino-americanas no poder, entre elas o petismo, não foi particularmente entusiasmante. Em seu conjunto, em grau maior ou menor, não souberam dirigir-se a toda a sociedade, ao optarem por uma ideia substantiva de democracia, hostil à dimensão que reputam “meramente” formal, fazendo-a acompanhar por estratégias discursivas fortemente divisivas, próprias de percursos já cumpridos, sem êxito, no passado.

O caso extremo, que, no entanto, chegou a ter pretensões de se tornar a matriz de transformações revolucionárias em boa parte do Continente, terá sido o bolivarianismo venezuelano, desde o começo tingido por um autoritarismo de feição militar que, recorrendo a instrumentos plebiscitários e arregimentando uma parte da população – por certo aquela socialmente mais destituída –, foi capaz, como ainda hoje é, de obter sucessivas vitórias eleitorais, por bem ou por mal.

Nenhuma dúvida, especialmente durante os sucessivos mandatos de Hugo Chávez, de que, manipulações à parte, o regime contou com adesão majoritária. Um dos requisitos da democracia, assim, parecia plenamente preenchido, a saber, o respeito à vontade majoritária na constituição dos governos. Menos ou nada respeitados, ao contrário, ficavam outros requisitos igualmente essenciais, como o respeito aos direitos da minoria, que do ponto de vista formal deve ter a possibilidade de se tornar governo em eleições disputadas em razoáveis condições paritárias.

O mau padrão bolivariano, crescentemente cultivado a partir da primeira vitória de Chávez, ainda no final do século passado, deitou raízes e se espalhou, conquistando adeptos até mesmo entre intelectuais. Chávez, naturalmente, surgia como a encarnação – sem restos – de todo o povo. Um redivivo pai fundador, capaz de recolocar o Estado sobre novas bases e de encaminhar transformações supostamente socialistas à altura do século 21. Em certo momento, a busca da “felicidade social” chegou a se institucionalizar na forma de um ministério. Por óbvio, quem se opusesse – ou se opõe – aos desígnios oficiais só podia ser visto como um sabotador ou um agente do imperialismo. Um “esquálido”, na novilíngua chavista.

A Argentina dos Kirchners e, em tom mais brando, o Brasil de Lula reiteraram o novo padrão retórico. Por certo, sociedades mais complexas do que a venezuelana requerem objetivamente um discurso público menos marcado pelo maniqueísmo. Apesar disso, o recurso lulista da primeira hora consistiu em brandir a “herança maldita” dos anos FHC, bordão repetido infinitas vezes desde sempre, a ponto de borrar o aspecto formalmente exemplar da transição de um governo para outro, em 2003. Opor-se a Lula era pertencer, automaticamente, à “direita neoliberal”, um espantalho conveniente sob cuja sombra se iria gradualmente congelar a imaginação política do País nos moldes estatistas que no passado presidiram, à direita e à esquerda, seus surtos de modernização.

A “linguagem do ódio” fez sua potente reaparição em nossa história política, minando a constituição possível de uma cultura cívica minimamente compartilhada. Não se chegou, como na Venezuela, ao cinismo de promulgar pretensa legislação constitucional contra o ódio, depois de semeá-lo abundantemente; mas, tal como lá, atribuiu-se aos adversários o espírito da “casa grande”, em pânico diante dos avanços – mais proclamados do que reais – da “senzala”. E esse constitui agora o legado pior do petismo, sua peculiar herança maldita, a qual, recortando de alto a baixo nossa sociedade, acabou por gerar seu oposto simétrico na figura – agora, sim – de uma direita primitiva, cuja expressão política mais evidente simula portar um fuzil em suas intervenções públicas – num país devastado pela insegurança e pelas mortes violentas.

Na verdade, assim foi que “nos atualizamos”, paradoxalmente, em relação a algumas das correntes mais perversas que se agitam mundo afora. A começar por Trump, algo mudou na extrema direita contemporânea, dando-lhe não só confiança agressiva, como também capacidade de explorar medos, frustrações e ressentimentos. Nem mesmo nos Estados Unidos, uma democracia liberal plurissecular, passou inobservada a mudança genética da velha direita republicana, a ponto de fazer um político solidamente conservador como o senador John McCain protestar contra a retórica de “solo e sangue” que se afirma contra as marcas de origem de seu país. Ou o contestadíssimo Georg W. Bush lamentar a degeneração do nacionalismo em nativismo vulgar. Para não falar dos ventos xenófobos que varrem a velha Europa, em que no tronco enfermo do antissemitismo agora se enxerta a doença islamofóbica.

Entre nós, ainda não é possível avaliar o impacto eleitoral desta “atualização”, com sua explosiva mistura de trevoso conservadorismo comportamental e liberalismo econômico radical, se é que se levará a cabo esta outra mudança genética na extrema direita nativa, originariamente portadora de sua própria versão de capitalismo autoritário e nacionalista. Da mesma forma, observando o polo simétrico, não sabemos até onde a sociedade resistirá à reproposição do populismo radicalizado “de esquerda”, com o qual voltou a girar pelo País o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para impor como fato consumado uma candidatura presidencial às voltas com conhecidos e crescentes problemas judiciais.

A política democrática requer que tais ideias extremas sejam paulatinamente postas nas margens da arena pública. No rigor do termo, são excêntricas e constituem tentativas desastradas ou de retorno a um passado mítico de lei e ordem, ou de fuga para um futuro com mais igualdade (admitamos para fins de argumentação), mas, certamente, menos liberdade. Derrotá-las é o desafio que a vasta e variada área dos democratas deve continuamente se impor.

Mauricio Huertas: A democracia é uma equilibrista na corda bamba

Tem guerra de facções no morro, tem guerra de facções no Planalto. Uns traficam drogas, assaltam carros-fortes e em tese roubam dos ricos. Outros, traficam influência, assaltam cofres públicos e na prática roubam dos pobres. Uns se impõem pela força, outros pelo voto. De resto, é igualmente o crime organizado que domina a sociedade e a política.

Nesse contexto, a democracia é uma equilibrista que caminha na corda bamba com uma rede de proteção esgarçada pelo mau uso. A vítima (e, às vezes, o cúmplice) é o eleitor, que elege canalhas para representá-lo no Parlamento e no Executivo, propiciando foro privilegiado e o acesso mais fácil aos esquemas de ilicitudes que corroem e dilapidam a República há décadas.

Não são bandidos todos os políticos – como a média da população parece acreditar, com cada vez mais indícios e total convicção. Mas há quantidade excessiva de ladrões, corruptos, criminosos e mafiosos nos partidos e na política – e estes precisam ser combatidos, punidos exemplarmante e defenestrados da vida pública.

Tolerância zero com o mau-caratismo, a improbidade, o corporativismo e a venalidade. É por isso que não dá, sinceramente, para tolerar o “moralismo seletivo” de determinados figurões da imprensa e de partidos políticos indignados com apenas um dos lados da mesma moeda que tilinta nos dutos da corrupção brasileira. Eu não tenho bandido de estimação. Você tem?

Ora, que moral tem o sujeito que se enraivece com corrupto petista e passa a mão na cabeça de vigarista tucano (ou peemedebista, democrata, liberal, socialista etc.)? Que defende o impeachment de presidente tratante mas poupa vice-presidente comparsa? Que ataca a esquerda como antro de delinquentes políticos e ideológicos mas fia-se em quadrilheiros de uma direita tão ou mais totalitária, obtusa, inepta e facínora?

Tem se falado e buscado construir o que se convencionou chamar de “candidatura do centro democrático” para 2018. Alguma liderança que não se perca pelo extremismo, pela intolerância e pela radicalização do discurso ou das práticas da velha política, empurrando para fora da corda bamba a nossa jovem democracia equilibrista.

Afinal, quem, em sã consciência, poderia se opor ao diálogo civilizado entre os vários partidos e movimentos do campo democrático no sentido de construir consensos e evitar a polarização entre o que a direita e a esquerda oferecem hoje de pior, triste cenário que as últimas pesquisas sugerem para as eleições de 2018?

Esse espírito de unidade entre cidadãos íntegros, republicanos e fichas limpas é bastante simbólico. Mas não basta o discurso demagógico se não nos diferenciarmos verdadeiramente nas ações concretas e objetivas para enfrentarmos a descrença da população na política e nos políticos. Ou seja, qualquer conchavo que não leve em conta a opinião pública já nascerá fracassado.

Necessitamos de novas lideranças, com brio, decência e honradez para construirmos um contraponto efetivo e viável a este governo federal tíbio, cambaleante, indecente e de caráter frouxo, que segue nas mãos de políticos velhacos que pouco se distinguem daqueles que já estão atrás das grades por motivos que levaram multidões às ruas para protestar.

Precisamos resgatar a esperança do povo, defender a boa política e a interlocução dos partidos renovados com a sociedade viva. Precisamos transformar o nosso modo de pensar, agir e articular. Precisamos reafirmar o nosso repúdio intransigente ao fisiologismo e à corrupção, o nosso compromisso com as reformas estruturais do Estado e com a estabilidade democrática e constitucional do País.

A corda bambeia, balança. O esquilibrista titubeia, vacila. O Brasil pende de um lado para outro, esbarra à esquerda, colide à direita, mas não cai. Não pode cair! Assim como na emblemática canção de João Bosco e Aldir Blanc:

“A esperança / Dança na corda bamba / De sombrinha / E em cada passo / Dessa linha / Pode se machucar…/ Azar! / A esperança equilibrista / Sabe que o show / De todo artista / Tem que continuar…”

A democracia se equilibra na corda bamba… Na corda… Acorda, Brasil!

* Mauricio Huertas, jornalista, é secretário de Comunicação do PPS-SP, diretor executivo da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), líder RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade), editor do Blog do PPS e apresentador do #ProgramaDiferente

Merval Pereira: Corrupção e democracia

“O que coloca em perigo a sociedade não é a corrupção de alguns, é o relaxamento de todos”. A frase do pensador político e historiador francês do século XIX Alexis de Tocqueville, criador da definição de social-democracia na análise das democracias ocidentais modernas, nunca esteve tão em voga quanto hoje, e não apenas na América Latina, que, pela primeira vez nos últimos 22 anos, pôs o problema da corrupção como o mais importante, segundo pesquisa do Latinobarômetro divulgada ontem.

ONG sediada no Chile que faz pesquisas regularmente sobre valores e opiniões na América Latina, o Latinobarômetro, em pesquisa que já comentei aqui na coluna, já havia detectado que a confiança na democracia está em declínio na região desde 1995. Comparados com outros nacionais consultados em países da América Latina, os brasileiros são os segundos menos dispostos a apoiar a democracia.

Há pesquisas que mostram que a democracia era um valor muito mais respeitado entre as gerações mais velhas, ao passo que na dos millenials, os que chegaram à fase adulta na virada do século XX para o XXI, apenas 30% nos Estados Unidos consideram que a democracia é um valor absoluto.

O mesmo fenômeno é constatado na Europa, em números mais moderados. Um estudo mostra que, em 2016, o apoio dos brasileiros à democracia caiu 22 pontos percentuais. Não apenas o apoio saiu de 54%, em 2015, para 32%, como 55% dos brasileiros se disseram dispostos a aceitar um governo não democrático desde que os problemas sejam resolvidos.

Agora, pela primeira vez a pesquisa Latinobarômetro mostra que a corrupção é a principal preocupação do Brasil, onde cerca de 31% dos cidadãos a consideram o principal problema nacional. Envolvendo 18 países latino-americanos, a pesquisa mostra que o Brasil não está sozinho. Há dez anos, a corrupção sequer aparecia com dados significativos e, hoje, está presente e com peso em quase dez países do continente, segundo os coordenadores da pesquisa.

A conclusão é que a democracia latino-americana está em crise, e uma das principais razões é o descrédito dos sistemas políticos, dos partidos, das lideranças. O Latinobarômetro mostra que 70% dos cidadãos da região criticaram seus governos por pensarem apenas em seus interesses individuais e não no bem comum, sendo que, no Brasil, esse percentual alcançou 97%.

Não é por acaso, portanto, que a questão da corrupção, a partir do caso brasileiro, tenha se espraiado pela América Latina, já que o esquema montado pelo PT nos governos Lula e Dilma exportou para diversos países chamados “bolivarianos” o mesmo sistema de compra de apoio político com o apoio da empreiteira Odebrecht.

Esse sistema de corrupção que agora está sendo desvelado corroeu os frágeis sistemas democráticos em diversos países da região e fez com que a descrença na democracia representativa aumentasse nos últimos anos.

O surgimento do “capitalismo de Estado” fez com que a relação direta entre democracia e capitalismo já não seja mais uma variável tão absoluta quanto parecia nos anos 80 e 90 do século passado. Ela está sendo deixada de lado pela emergência de países capitalistas não democráticos, como a China, e também pela desigualdade econômica exacerbada em países como o nosso.

Um novo estudo do World Wealth and Income Database, dirigido pelo economista francês Thomas Piketty, também já citado anteriormente na coluna, mostra a “extrema e persistente desigualdade” do Brasil, o que serve para desacreditar a eficácia do capitalismo em países em desenvolvimento como o nosso.

Uma comparação do Brasil em relação a outros três países — Estados Unidos, China e África do Sul — mostra pelo menos uma diferença de 8% no que se refere à renda em mãos do 1% mais rico da população. No Brasil, a renda desse grupo corresponde a 28% do total, enquanto na China é de 14%. Crise econômica, desmoralização da classe política pela prática sistemática da corrupção e violência urbana são ingredientes que se misturam para desacreditar a democracia representativa.

É nesse ambiente negativo que o Brasil entra agora no ano eleitoral.