democracia

Celso Rocha de Barros: Medo de ser preso faz Bolsonaro perseguir seus críticos

Até quando as instituições brasileiras vão jogar na defesa contra o presidente?

O Brasil vive a catástrofe que os epidemiologistas previram no começo do ano passado. Não há mais vagas em UTIs. O equipamento necessário para intubações deve acabar em poucos dias em várias cidades. Já há pacientes sendo intubados com anestésico diluído.Só 7,3% da população brasileira recebeu alguma dose de alguma vacina. Só 2,6% recebeu as duas doses. O número de mortos já beira os 3.000 por dia, e nesta semana cruzaremos a marca de 300 mil mortos. É muito mais do que a Aids matou no Brasil desde que surgiu.

Segundo reportagem da CNN Brasil, o governo Bolsonaro cancelou a compra de "kits intubação" em agosto do ano passado. Em setembro, recusou a oferta de vacinas da Pfizer. Durante esse tempo todo, fez guerra ao isolamento social, o que só torna o isolamento mais necessário e mais economicamente custoso cada vez que precisa ser reimplementado.

Até um sujeito alienado em sua bolha como Jair Bolsonaro sabe que isso tudo é culpa dele. Mesmo Bolsonaro sabe que, se as instituições funcionarem, ele será preso.

Bolsonaro está com medo.

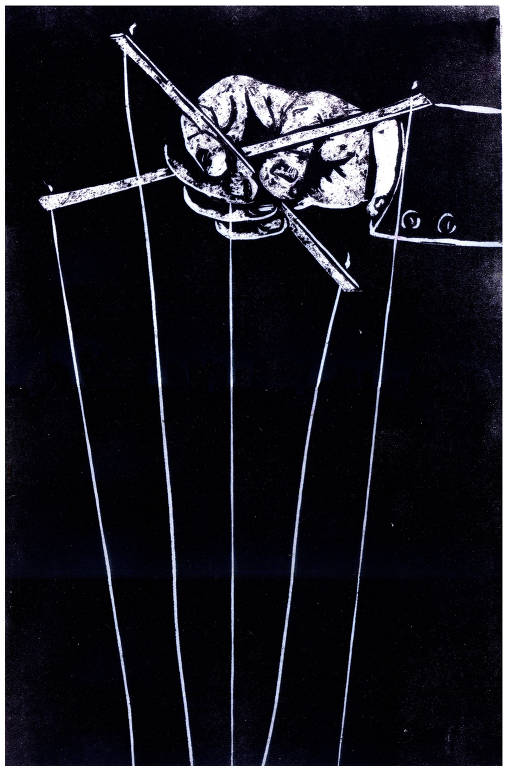

Por isso, enquanto o departamento de camuflagem do Exército tenta desenvolver uma calça marrom que permita ao presidente da República voltar a andar nas ruas, Bolsonaro promove assédio judicial contra quem denuncia seus crimes.

O ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas Pedro Hallal foi formalmente censurado por criticar Bolsonaro. O youtuber Felipe Neto foi investigado por ter chamado Bolsonaro, responsável direto pela morte de dezenas de milhares de brasileiros, de genocida. O ministro da Justiça, André Mendonça, determinou abertura de inquérito contra um professor do Tocantins que gastou R$ 2.000 para confeccionar um outdoor contra Bolsonaro comparando-o desfavoravelmente a um "pequi roído".

Na última sexta-feira (19), o ex-governador Ciro Gomes tornou-se alvo de inquérito da Polícia Federal assinado pelo próprio Bolsonaro; Ciro chamou Bolsonaro, cujo envolvimento nas "rachadinhas" familiares é indiscutível, de "ladrão".

É sempre bom lembrar, foi o aparelhamento da Polícia Federal por Bolsonaro que causou a renúncia do ex-ministro Sergio Moro.

A grande maioria desses inquéritos e processos não vai gerar condenações. São flagrantemente ilegais. Mas o objetivo dos bolsonaristas não é ganhar; é dar trabalho a seus críticos, fazê-los correr atrás de advogado, responder intimação, e assim desestimular que outras pessoas os critiquem. Os bolsonaristas sabem que, se um brasileiro falar sobre eles sem medo e/ou de graça, será para criticá-los.

Como resultado da ofensiva bolsonarista, o Supremo Tribunal Federal deve reunir-se em breve para finalmente decidir o que vale e o que não vale (tecnicamente, o que será ou não será recepcionado na Constituição) na Lei de Segurança Nacional. O Brasil precisa de uma LSN que proteja a democracia contra movimentos autoritários, mas que não interfira no sagrado direito dos brasileiros xingarem seus políticos.

É uma boa iniciativa, mas pergunto: até quando as instituições brasileiras vão jogar na defesa contra Jair Bolsonaro? Vocês acham que, se impedirem seu último crime, ele não vai cometer novos? Deu certo da última vez? Quantas vidas teriam sido salvas se ele tivesse sido punido na primeira?

Fernando Gabeira: Para dizer nunca mais

Tanto falamos numa frente para combater Bolsonaro, centro, centro-direita, centro-esquerda, empurra para lá, empurra um pouco para cá, tentamos encher com nossos desejos e preconceitos o ônibus que nos levaria para longe dessa grotesca versão de governo.

Olhando o cotidiano, observo que essa frente até mais ampla e generosa do que projetamos acabou se formando em torno do tema crucial: a rejeição ao papel de Bolsonaro na pandemia.

Mesmo os presidentes do Senado e da Câmara, eleitos com o apoio de Bolsonaro, tentam se distanciar dele quando o tema é a Covid-19.

De certa maneira, a maioria compreendeu Bolsonaro: 56% dos entrevistados na pesquisa do Datafolha o consideram incapaz para dirigir o país.

Isso pode ser uma boa notícia para as eleições. Mas seria um erro monumental pensar em eleições quando temos diante de nós um caminho complexo e tortuoso como o combate à pandemia.

O líder do governo disse, no auge dos recordes letais da pandemia no Brasil, que a situação do país é “até confortável”. É uma declaração estapafúrdia, que os fatos esmagam. Noto, entretanto, que mencionou na mesma fala a existência da oposição a Bolsonaro.

Ocorreu-me pensar que o líder considera que a oposição verbal a Bolsonaro é também algo que está dentro da zona de conforto.

A existência de uma pandemia devastadora e de uma frente ampla contra Bolsonaro pede mais que uma oposição verbal. Ele se incomoda quando o chamam de “genocida” ou mesmo de “pequi roído”.

Certamente, vai se incomodar mais quando essa frente ampla multiplicar suas ações em todos os níveis do combate à pandemia.

Quando escrevi que os governadores e a sociedade deveriam avançar no caso das vacinas, alguns acharam que não havia salvação fora do poder federal. Felizmente, a realidade mostrou que é possível agir. Governadores do Nordeste conseguiram fechar negócio para comprar 37 milhões de doses da Sputnik V. Na verdade, a realidade já mostrara antes disso que foi a iniciativa de São Paulo que garantiu afinal a maior parte das vacinas que imunizam neste momento cerca de 5% da população.

Ficou evidente também que o governo não tem o monopólio das relações externas. Na verdade, seria um absurdo colocá-las nas mãos de um chanceler extremista como Ernesto Araújo.

O caminho diplomático não se resume a comprar vacinas. Os governadores tentam convencer a OMS da urgência da remessa da compra de três milhões de doses, já efetuada junto ao Covax, consórcio que busca democratizar a venda de vacinas.

Lula propôs que Biden se encontre com outros líderes mundiais e discuta esse ponto central das vacinas no mundo. Aliás, Biden já participou de um encontro para garantir vacinas a alguns países asiáticos.

Os Estados Unidos têm 30 milhões de doses da vacina de Oxford estocadas em Ohio. Ela ainda não foi aprovada pelas autoridades sanitárias de lá. Parte será doada ao México.

A vacina de Oxford seria útil aqui. Poderíamos comprá-la, se for o caso, ou mesmo pagar com as doses que a Fiocruz produzirá no segundo semestre. Essas manobras diplomáticas não são simples. Mas os governadores poderiam tentar.

Tudo o que fizermos agora, seja no nível diplomático, seja no da própria sociedade, é um ato dessa frente ampla que se formou não apenas contra a Covid-19, mas contra seu principal aliado objetivo: Jair Bolsonaro.

Não importa o que aconteça lá na frente. Quando tivermos eleições, certamente a frente ampla terá amadurecido não só a ponto de ajustar as contas com Bolsonaro na Justiça, mas também para redefini-lo como o adversário comum.

A realidade nos trouxe uma tragédia que pode nos custar meio milhão de mortos. Mas, depois dela, saberemos dizer: nunca mais.

Christian Edward Cyril Lynch: Bolsonaro expõe autoritarismo de neoliberais e nova 'jornada de otários' de liberais

Cientista político analisa distinções de duas vertentes do liberalismo na história brasileira

Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), é autor de ‘Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)’ (ed. Alameda), entre outros livros

[resumo] A adesão e o repúdio ao autoritarismo conservador de Jair Bolsonaro demonstram com clareza as distinções históricas de duas correntes do liberalismo no país, diz cientista político. Embora ambos tenham sido acometidos em períodos de crise pela tentação do golpismo, os liberais democratas têm como princípio central a defesa das liberdades individuais e políticas, o que pode trazer no bojo também a econômica, enquanto os neoliberais veem no livre mercado a razão de ser da ordem social, mesmo que às custas do desgaste do Estado de Direito.

O tema do neoliberalismo está em voga desde a década de 1980, quando a crise da social-democracia europeia trouxe a crítica do planejamento econômico pelo Estado e a defesa do liberalismo econômico como fórmula capaz de superar a estagnação.

Nos últimos dez anos, seu prestígio cresceu e seus partidários aderiram à chamada "nova direita", parte da qual viria a apoiar o governo Bolsonaro. O debate público sobre o conceito de liberalismo é intenso. Hoje, o tema guarda grande atualidade, tendo em vista o referido endosso de Paulo Guedes e de maioria dos neoliberais brasileiros às tendências conservadoras e autoritárias de Jair Bolsonaro.

Entre os pretendentes dessa ideologia política, a querela gira em torno de um liberalismo democrático inimigo do autoritarismo político (a vertente liberal democrata), que mantém relações pragmáticas com a economia, e um outro, para quem a liberdade política depende essencialmente da econômica, ponto de vista segundo o qual o verdadeiro autoritarismo seria a intervenção do Estado na economia (a vertente neoliberal).

Os neoliberais se apresentam como “liberais”, ou como sendo os “autênticos liberais”, alinhando-se, todavia, a pautas reconhecidamente conservadoras em sua dimensão política. Tentam, assim, conciliar em abstrato a distinção histórica entre conservadorismo e liberalismo, sem deixar de aderir a uma coalizão de vocação autoritária, que conta com conservadores reacionários (olavistas) e estatistas (militares).

Eles enfrentam sempre a oposição de outros “liberais”, que se pretendem progressistas e negam a compatibilidade entre liberalismo e conservadorismo ou autoritarismo político.

Vários estudiosos conferiram grande importância à questão das chamadas famílias, tradições ou linhagens do pensamento político brasileiro. Esse tipo de classificação tem entre suas vantagens a capacidade de servir de anteparo ao presentismo: a tentação de ver os problemas do momento atual como puramente inéditos. Assim, podemos revisitar a tradição do liberalismo brasileiro, buscando suas regularidades no tempo.

Desde o começo do século 19, os liberais associaram o suposto atraso brasileiro a um problema de origem. A baixa capacidade de os portugueses estabelecerem as bases de uma civilização moderna nos trópicos, a influência da Igreja Católica, a concentração da grande propriedade agrária e a escravidão teriam produzido uma sociedade civicamente egoísta, indiferente à ciência, dependente de um Estado autoritário e patrimonial, avessa ao indivíduo autônomo e incapaz de cooperação —como descrito, por exemplo, por Raymundo Faoro em “Os Donos do Poder” (1958).

Para além do transplante de instituições anglo-saxãs, o programa liberal inspirado por Stuart Mill tem se pautado por políticas públicas voltadas para a abertura comercial e cultural, para a descentralização político-administrativa, desregulação econômica e redução da burocracia.

Do ponto de vista político, o liberalismo brasileiro de tendência democrática manifesta um certo centrismo. O mais destacado intelectual liberal brasileiro do período pós-independência, Evaristo da Veiga, já celebrava a moderação como a virtude política por excelência. Essa postura confere aos liberais um dinamismo de se deslocar para a direita ou para a esquerda, conforme percebam a ameaça autoritária vindo de um dos lados opostos, socialista ou conservador.

No governo, o liberalismo democrático brasileiro tende a ser mais cauteloso, hesitando a respeito da conveniência e do ritmo da expansão dos direitos sociais e políticos. Acreditando que a colonização teria conformado uma sociedade inclinada a soluções políticas messiânicas, populistas e estatistas, os liberais acabam por não confiar no “bom senso” das massas. Daí a tendência a um excesso de moderação que conduz ao elitismo, ou seja, a circunscrever o centro decisório a uma minoria homogênea de cidadãos em termos de renda e cultura.

Desde que a democratização começou a surgir no horizonte, a partir da Campanha Abolicionista com Joaquim Nabuco e, depois, com a Campanha Civilista de Rui Barbosa, a classe média entrou no radar dos liberais. Como segmento social, exprimiria as qualidades da sociedade civil, por sua sensibilidade a temas como participação política, liberdade, mérito e moralidade.

Entretanto, por vezes, os liberais democráticos se perceberam em um clima de polarização entre a esquerda e a direita radicais que reduzia o seu espaço de atuação em defesa das liberdades públicas e inclinava o país para o autoritarismo. A sociedade brasileira parecia não se adequar à pedagogia dos valores cosmopolitas liberais.

Inoculada nas massas, a hostilidade a esses valores inclinaram-nas à tutela de um líder carismático; daí a fortuna de um conceito controverso como o de “populismo” tanto entre liberais quanto entre socialistas cosmopolitas. Tal diagnóstico leva muitos liberais democráticos a periodicamente advogarem mecanismos institucionais como o parlamentarismo e o judiciarismo.

Este último é uma velha aspiração que data da queda da Monarquia e encontrou seus grandes defensores em Rui Barbosa e Pedro Lessa, para quem a República transferira para o Supremo Tribunal a função arbitral exercida antes pelo Poder Moderador.

Somente na Nova República, todavia, com a retirada de cena do Exército, o judiciarismo se tornou hegemônico, auxiliado pelo desenho institucional da Constituição de 1988. No começo do século 21, voltou a ser apresentado como um remédio para as tendências corruptoras e oligárquicas da representação política.

Em épocas de polarização e crise aguda do Estado de Direito, quando as instituições constitucionais parecem indiferentes ou hostis à cultura do liberalismo, nasceu frequentemente entre os liberais democratas brasileiros a tentação do golpismo.

Desde 1889, o liberalismo nacional tendeu a encarar esse recurso como legítimo em momentos críticos para salvar a liberdade contra seus inimigos percebidos como autoritários. Quem melhor representou essa ambiguidade foi o próprio Rui Barbosa. O temor de um eventual reinado reacionário da princesa Isabel o fez embarcar no golpe militar e a se tornar ministro da ditadura republicana, interpretada por ele como um autoritarismo transitório que preparava um Estado de Direito mais sólido, conforme o figurino estadunidense.

Depois de combater o militarismo dos presidentes Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca, Rui voltou a cogitar a intervenção do Exército no começo dos anos 1920, quando lhe pareceu que a República marchava de novo para o autoritarismo.

O golpe de 1964 também foi apoiado por liberais democratas, a exemplo de Afonso Arinos e Carlos Lacerda, como um breve período de exceção destinado a afastar o risco de ameaça comunista. Na prática, em todas essas ocasiões, os liberais brasileiros só participaram de uma “jornada de otários”, que precipitou o advento de um autoritarismo de direita que terminou por voltar-se contra eles e persegui-los como subversivos.

Embora se imagine sempre uma correlação automática entre liberalismo econômico e político, essa relação, ao longo dos últimos três séculos, é mais complexa e nem sempre de fácil distinção. Se a liberdade de mercado é parte das liberdades modernas, o foco sobre a liberdade política, aquela plasmada na forma dos direitos e das garantias constitucionais, distingue o liberalismo democrático daquele que via no livre mercado o objetivo principal de uma ordem liberal.

A esta última vertente poderíamos chamar de libertarianismo econômico, ou neoliberalismo. Surgido pelas mãos de Herbert Spencer por volta de 1880 como reação ao processo de democratização política, impulsionado pelo socialismo e pelo alargamento do sufrágio, o neoliberalismo consiste em um híbrido de liberalismo e conservadorismo: ao mesmo tempo em que apresenta características liberais, como o individualismo, eleva o mercado à condição de gerador e ordenador da vida social, intangível porque produto de forças extra-humanas —uma suposta “ordem espontânea” do universo social fruto da interação não planificada entre os indivíduos.

Os neoliberais apresentam seus argumentos em uma roupagem supostamente “técnica” ou “científica”, defendendo suas posições como as únicas “realistas”, não capturadas pela tentação idealista e normativa da mentalidade planificadora e maximizadora do Estado que teria marcado as ideologias democráticas desde o século 18, como se notaria tanto nos liberais quanto nos socialistas.

Na ideologia neoliberal, a função do Estado é essencialmente a preservação das condições de competição dos indivíduos no mercado. A justiça social é produto das leis do mercado, cujo livre funcionamento por parte de empresários “empreendedores” e criativos, em um contexto de população tecnicamente educada, geraria de forma mais ou menos automática riqueza pública e emprego, através de sucessivos ganhos de produtividade.

Para os neoliberais, o Brasil estaria sempre patinando entre a barbárie e a estupidez, carecendo constantemente de abertura comercial e financeira para o mercado exterior. Aqui, empreender teria muito mais obstáculos a enfrentar devido à ausência de uma cultura moderna, ou seja, capitalista. Em contraste, os países do Atlântico Norte costumam ser referenciados como modelares.

O cosmopolitismo neoliberal demonstra, coerentemente, grande apreço a organismos internacionais —mas não os de caráter político, como a Liga das Nações ou a ONU, enaltecidas pelos liberais democratas, e sim os financeiros, como o FMI, bancos e empresas multinacionais.

E se é verdade que ambas as tradições liberais podem ter uma aproximação instrumental com o autoritarismo, no caso dos neoliberais essa dimensão é muito mais acentuada. De todo esse diagnóstico negativo dos libertários econômicos sobre a situação do Brasil resultava um descompromisso ainda maior com a democracia.

A necessidade de um choque civilizador de capitalismo vindo de fora justificava métodos autoritários. A marca acentuadamente demofóbica já estava presente nos fundadores libertários da República, como os irmãos Alberto e Campos Sales, que ajudaram a urdir o golpe de 1889 contra os liberais e defendiam a toda força o presidencialismo, na crença de que só um governo forte e enérgico poderia enfrentar o “socialismo”.

No século 20, Eugênio Gudin e Roberto Campos demonstraram idêntico descaso com o regime democrático. Diziam que as constituições de 1946 e 1988, por não corresponderem às suas doutrinas, eram produtos da ignorância e da utopia. Como nenhuma delas resolvia os problemas do país, duravam pouco e mereciam, por isso, o desprezo geral.

Muitas tensões marcaram a convivência dos dois liberalismos, o democrático e o neoliberal, em nosso país. Para Rui Barbosa, o presidente Campos Sales era o grande artífice do conservadorismo da Primeira República. Ele acusava Sales de autoritário, oligarca e corruptor, assim como via na política neoliberal de seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, uma cortina de fumaça doutrinária destinada a favorecer os interesses internacionais. Já Sales e Murtinho chamavam Rui de subversivo e tendente ao socialismo, criticando sua política econômica.

Quando o regime militar impôs a Constituição de 1967, o liberal democrata Afonso Arinos também se queixou de que a nova Carta continha “excessivo liberalismo econômico em contraste com o autoritarismo político”. Em defesa dela, os neoliberais Gudin e Roberto Campos justificaram o fortalecimento do Executivo pela necessidade de passar as reformas modernizadoras de corte libertário.

Roberto Campos também se estranhou publicamente com Carlos Lacerda, quando este atacou sua política neoliberal como própria de tecnocratas e defendeu uma abordagem pragmática da economia. No livro “Brasil entre a Verdade e a Mentira” (1965), Lacerda invocou em seu apoio a autoridade de Rui Barbosa, cuja obra defendeu contra Murtinho e Campos.

Apoiador de primeira hora do golpe militar, Lacerda acabou preso após o AI-5 e teve seus direitos políticos cassados. Também para ele, a adesão ao golpismo resultou numa “jornada de otários”. A história se repetiu recentemente, com a adesão dos liberais democratas ao lavajatismo como método de deposição da esquerda. Ao invés de chegarem ao reino da liberdade republicana, esquentaram a cama para Jair Bolsonaro se deitar.

Depois de 1990, os liberais democratas recuperariam o discurso do liberalismo econômico, voltando a apresentar um ponto de contato com os neoliberais. Nem por isso se tornariam a mesma coisa. Em suas memórias, “A Lanterna na Popa” (1994), Roberto Campos lamentou as brigas com Arinos e Lacerda: “Foi tudo um grande desencontro...”. Ele estava errado. Embora aparentados do ponto de vista “macro ideológico”, o liberalismo democrático e o neoliberalismo, como já se percebia então, são ideologias distintas.

O liberalismo democrático, que representa o tronco principal da linhagem, na segunda metade do século 19 já havia, por meio de Stuart Mill, renunciado a aspectos secundários da doutrina, como o voto censitário e o liberalismo econômico, vinculados ao governo oligárquico e plutocrático.

O neoliberalismo, ao contrário, surgiu como uma reação conservadora à adaptação do liberalismo ao ambiente democrático, destinado a preservar a dimensão oligárquica e plutocrática do Estado de Direito. Onde os liberais viam democracia, os neoliberais passaram a ver socialismo. Longe de preservar o liberalismo oitocentista, os neoliberais deliberadamente o reformularam, modificando seus fundamentos, para se concentrar, quase que exclusivamente, na defesa do Estado mínimo.

O atual contencioso em torno do autoritarismo conservador de Bolsonaro demonstra com clareza a distinção de neoliberais e liberais democratas. A adesão de Paulo Guedes e seus admiradores ao bolsonarismo representa somente a manifestação, nos dias de hoje, do genótipo característico dos neoliberais brasileiros, de natureza plutocrática e oligárquica.

Basta lembrar que no passado apoiaram as ditaduras dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a oligárquica República Velha e o regime militar de 1964 durante pelo menos dez anos. Como diz o Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol...

A quem tiver o interesse de se aprofundar no assunto, recomendo a leitura deste artigo que escrevi sobre a trajetória do neoliberalismo no Brasil.

Ascânio Seleme: O que Bolsonaro faria

Do Império à República: alguns capítulos da história sob a ótica do atual presidente

Num exercício livre de reflexão, comecei a imaginar como seriam contados alguns capítulos da História do Brasil se Jair Bolsonaro estivesse nos sapatos de outros líderes brasileiros desde o fim do Império. Acho que seria mais ou menos assim:

Pedro II - Se fosse Bolsonaro e não Dom Pedro II o último imperador do Brasil, a República poderia demorar um pouco mais a acontecer. Bozo I iria puxar tanto o saco dos militares que talvez conseguisse demover o marechal Deodoro da Fonseca de fazer a proclamação em 1889. Poderia, de outro lado, provocar uma guerra civil se ouvisse a princesa Isabel e o conde D’Eu, que pediam uma reação armada. Antes disso, vetaria a Lei Áurea.

Deodoro da Fonseca - Daria o golpe, claro. Derrubaria o Império e fundaria uma república militar, onde civil ficasse sempre do lado de fora.

Delfim Moreira - Ao contrário do velho presidente, Bolsonaro não levaria a sério a gripe espanhola. Demitiria Carlos Chagas do Serviço de Saúde Pública e nomearia um general para o seu lugar. Os 35 mil mortos feitos pela epidemia em 1918, subiriam para mais de 300 mil no ano seguinte.

Getulio Vargas - Seria um ditador muito mais violento que o velho caudilho. Da mesma forma que Getulio, teria seus guarda-costas e deixaria seus filhos e parentes à vontade perto dos cofres públicos. Na Segunda Guerra, apoiaria Hitler e acabaria sendo derrubado pelas Forças Armadas aliadas. Morreria na prisão, não sendo portanto, eleito anos depois para um mandato democraticamente adquirido, o que não era mesmo o seu forte.

Jânio Quadros - Seria igual ao maluco da vassoura. Mas não renunciaria, nem de mentirinha, em razão do perigo de seu blefe ser aceito e ele vir a ser substituído por um vice “comunista”. Como Jânio, nenhuma dúvida que o nosso parvo trocaria os pés pelas mãos.

Castelo Branco - Golpe é com ele mesmo. Diferentemente de Castelo, seria difícil retirar o capitão do cargo para iniciar o rodízio de generais.

Costa e Silva - Baixaria o AI-5 sem qualquer dúvida. Rindo. E nem se incomodaria em ter o aval do Ministério. Seria uma decisão que tomaria apenas com seus generais. Imaginem a farra que faria se tivesse tanto poder. Cassaria, prenderia e mandaria matar uns 30 mil. Despacharia de farda.

Emílio Médici - Se fosse Médici, Bolsonaro não apenas apoiaria a linha dura, seria membro efetivo do porão. Se pudesse, subiria até a “Casa da Morte”, em Petrópolis, para dar umas porradas naqueles comunistas safados, arrancar um par de unhas. Iria em carro aberto na companhia do coronel Brilhante Ustra, que seria o chefe da “sua” Polícia Federal.

Ernesto Geisel - No lugar de Geisel, jamais iniciaria a abertura, nem lenta, nem gradual, nem coisa nenhuma. Faria do general Sílvio Frota o seu sucessor para endurecer ainda mais o regime.

Tancredo Neves - Impossível fotografá-lo nos sapatos de Tancredo. Bolsonaro jamais conseguiria se adaptar ao papel democrático e tolerante do presidente que nunca assumiu o mandato. Mas, se estivesse no lugar do mineiro, manteria o colégio eleitoral para sempre.

Fernando Collor - Se tivesse um Paulo César Farias ao lado, cumpriria o mesmo roteiro de Collor. De caráter frágil e sem a transparência dos dias de hoje, Bolsonaro deixaria o PC roubar.

Fernando Henrique - Como o tucano, trabalharia por um segundo turno. E depois por um terceiro e quarto. Mas não seria no Congresso. Ao contrário do verdadeiro FH, jamais escreveria ou leria um livro.

Lula - Como Tancredo, é quase impossível pintar Bolsonaro nas cores do Lula. Talvez ele seguisse a política de cotas do PT, mas apenas pelo aspecto político-eleitoral. Ao contrário de Lula, sua preocupação com pobre e com quem tem fome é só da boca para fora.

A conclusão eu deixo para vocês. A mim coube apenas desenhar as hipotéticas situações acima elencadas. Se não foi útil, espero que pelo menos tenha sido curioso.

Como é?

Na sua primeira fala depois de indicado para o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga disse que a política da Saúde quem faz é o presidente, não o ministro. Que política, Queiroga? Falta quase tudo no governo de Bolsonaro, inclusive inteligência, discernimento, tolerância e capacidade de negociação. Mas, antes de qualquer coisa, falta-lhe política para a saúde pública em meio a uma epidemia que já fez 290 mil mortes. Por isso, aliás, o presidente negacionista agora é também chamado de genocida, e não só por Felipe Neto. Virou uma febre nas redes sociais. Ao assumir o ministério e entregar suas diretrizes ao chefe, Queiroga associa-se ao genocídio brasileiro.

De boas

A nomeação de Queiroga desagradou a quase todo mundo. Parlamentares, governadores, prefeitos e profissionais de Saúde reclamaram da indicação. Principalmente depois de ouvirem do próprio indicado que iria “dar continuidade” ao trabalho do incompetente general que deixou o cargo e que seguiria a política (?) de Bolsonaro. Até o Centrão fez cara feia. Somente o sogro do senador das rachadinhas, amigão do novo ministro, ficou feliz. Ponto para o zerinho, porque nunca é demais ficar de boas com o sogrão. E o Brasil? Bom, o Brasil a gente vê depois.

Reserva

Os generais do Alto Comando do Exército querem que Pazuello vá para a reserva, mesmo que não assuma nenhum cargo no governo. Não são bobos, esses generais.

Terra plana

Bem lembrado por Ancelmo Gois. Quinta-feira fez um ano que o deputado Osmar Terra disse que a Covid-19 mataria menos do que o H1N1. Um homem que abandonou a medicina nos anos 1980 para fazer política sindical e depois partidária, posou de entendido no início da pandemia. Queria ser ministro. Se deu mal o ex-médico. Bolsonaro encontrou outro mais “terraplanista” do que ele.

Morrem mais

Negacionistas morrem mais porque se expõem mais. Nenhuma novidade. Por que, então, o espanto com a morte por Covid-19 de John Magufuli, presidente da Tanzânia? O Bolsonaro tanzaniano cumpriu a jornada que lhe cabia.

Clube dos zerinhos

Por ora, apenas onde o capitão fraquejou não apareceram malfeitos, inquéritos, investigações policiais e indiciamentos. A turminha boa aprecia uma farra com dinheiro público ou desviado de terceiros, além, é claro, de adorar um traficozinho de influência. Os zeros bravateiros também gostam muito de agredir instituições, sobretudo as democráticas. Bem-vindo ao clube, Jairzinho.

Fome

As reportagens sobre a fome no Brasil publicadas nos diversos jornais da TV Globo e da GloboNews mostraram que são inúmeros os brasileiros solidários, que se esforçam além do limite para reduzir a dor alheia. Enquanto isso, governo e Congresso levaram três meses para retomar o auxílio emergencial para quem precisava dele com urgência. Em abril, aqueles que pararam de comer em janeiro, poderão voltar à mesa.

Pergunte a Jesus

Os cristãos de bom coração deveriam se perguntar como Jesus reagiria se soubesse que os senhores do templo podem embolsar integralmente o dinheiro dos fiéis, sem precisar devolver sequer parte dos valores arrecadados na forma de imposto. E o que ele diria se todas as multas por falcatruas aplicadas contra igrejas fossem extintas. Deveriam também se lembrar das imagens de Edir Macedo ensinando “bispos” novatos a extorquir os seus crentes e depois contando dinheiro de doações esparramado pelo chão. Ou daqueles sacos de dinheiro sendo embarcados num helicóptero para fora do templo.

Gravíssima

As tentativas de intimidação a Felipe Neto e aos manifestantes de Brasília que chamaram Bolsonaro de genocida valem tanto quanto um caroço de pequi roído. Nunca prosperarão. Grave, gravíssima, é a instrumentalização da Polícia Civil, que correu para atender o zerinho municipal contra o youtuber, em flagrante ilegalidade, e da PM, que despencou para obedecer comando do Planalto e enquadrar os que protestavam. Com a Polícia Federal já dominada, restam juízes, tribunais e a defensoria pública (obrigado) para conter autonomias indevidas e perigosas. Tirania nunca mais.

Eurípedes Alcântara: Vitória do tribalismo?

De todos os meus vícios mentais, o mais evidente é o otimismo. Vício, sim, pois o pessimista só tem boas notícias. De um amigo, poderosa antena assestada sobre os rumos do Brasil, recebi este comentário: “Não se iluda, se surgir uma nova liderança pregando um mínimo de união. Seja ela quem for, todas as ‘tribos’ repentinamente parariam de brigar para, atipicamente juntas, detratarem essa nova liderança e, na sequência, voltarem a guerrear”.

Parei para pensar e tentar refutar esse grave diagnóstico. Li as manchetes dos jornais e, nelas, não encontrei motivos para rebater meu amigo. Reli os artigos de opinião. Fui aos comentários dos leitores e, finalmente, às redes sociais. Nada. A sensação generalizada agora é muito parecida com aquela predominante no começo do século XX e que havia sido, meio sem querer, profetizada por Marx e Engels no Manifesto Comunista: “Tudo o que é sólido desmancha no ar”. Darwin demonstrara que somos macacos nus e não anjos decaídos. Freud nos tirava o comando do próprio destino entregando-o ao inconsciente, enquanto Einstein promovia a dessacralização das leis naturais.

O mundo pareceu a seus habitantes estar sendo virado de cabeça para baixo. A reação foi terrível. Um período arejado em que se podia viajar pelo mundo usando como passaporte documentos triviais, como uma carta de apresentação do prefeito da sua cidade, foi seguido de fechamento de fronteiras e da Primeira Guerra Mundial. Uma inédita cadeia global de tolerância foi rompida, e os países se fecharam em feudos. O medo e a desconfiança passaram a ser a tônica das relações.

É quase inacreditável, mas isso pode estar se repetindo agora e, pior, com a ajuda do fabuloso arranjo tecnológico a que chamamos internet. O neotribalismo é assustador por causa da internet. Nascida como Arpanet no Pentágono norte-americano, que buscava uma forma de comunicação descentralizada capaz de resistir a bombardeios nucleares estratégicos, a rede mundial de computadores foi cooptada por corações e mentes libertárias.

O físico britânico Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, é o pioneiro da internet que melhor representa o roubo do fogo dos deuses, no melhor estilo “Prometeu acorrentado” da tragédia grega de Ésquilo, escrita quase 500 anos antes de Cristo. Berners-Lee imaginou a internet como um sistema complexo de pessoas interconectadas, capaz de unir a diversidade de pensamento com o objetivo de resolver os grandes desafios comuns da humanidade. Em parte, a previsão de Berners-Lee se realizou em projetos extraordinários de colaboração planetária, como o que levou à produção de vacinas eficazes contra a Covid-19 menos de um ano depois do sequenciamento genético do vírus.

Mas a internet está permitindo também boicotes ideológicos nada libertários aos centros tradicionais de autoridade que nos trouxeram até aqui — principalmente ofensivas bárbaras contra os métodos normativos de produção de conhecimento. É preciso lembrar que Darwin e Einstein revolucionaram a ciência, mas com obediência plena ao método científico. O que se vê agora são ataques a processos de tirar lições da experiência e de modificar os esquemas mentais, de modo que dialoguem racionalmente com a realidade — aquilo que o francês Edgar Morin chama de “oscilação constante entre o lógico e o empírico”.

O otimismo é fácil de explicar. O pessimismo exige mais das palavras, como você, caro leitor, testemunhou acima, espero que sem se decepcionar. Cutucado pela mensagem que abre a coluna, exasperei-me com o que parece ser o triunfo do tribalismo via internet, nos condenando ao “todos contra todos” hobbesiano em que, fechados em nossas cidadelas, estamos nos lixando para o resto.

O otimista em mim pode estar começando a ceder à realidade brasileira. Respondi ao amigo: “Muito boa análise. Triste conclusão, com a vitória do tribalismo sobre o bem comum”.

Fernando Abrucio: Bolsonaro é o adversário do centro

O cenário mais provável para 2022 é de um peso enorme para o antibolsonarismo

A volta de Lula para a ribalta da política fez as peças do tabuleiro de 2022 se mexerem. O primeiro a sentir essa mudança foi o presidente Bolsonaro, que colocou até máscara e teve de trocar o ministro da Saúde, mais pelo discurso de São Bernardo do que pelas mais de 270 mil mortes causadas pela covid-19. Já a oposição de Centro ficou muito abalada pela decisão do STF e reagiu na linha do antipetismo. É natural que a maioria dos contrários ao PT reagisse negativamente, inclusive Ciro Gomes, que terá de conquistar boa parte da centro-esquerda. Passado o choque inicial, deveria vir o diagnóstico eleitoral. Neste ponto, uma coisa é clara: o principal adversário do Centro é Bolsonaro.

Entender quem é seu oponente central e descobrir como enfrentá-lo são os dois passos estratégicos para quem quer entrar na disputa política. O posicionamento de Bolsonaro e do lulismo no jogo político está bem claro. Ainda há dúvidas sobre como Ciro Gomes vai se reposicionar. Mas a maior incógnita está no Centro oposicionista (em contraposição ao Centrão), que congrega vários partidos e candidatos com pretensões presidenciais, tem importantes governos estaduais e capitais em suas mãos, além de ter um suporte de importantes grupos sociais. É um cabedal político muito forte, mas que por ora está fragmentado e não consegue produzir um projeto eleitoral nítido.

O discurso contra a polarização gerada pelo bolsonarismo versus o lulismo serve para criar uma identidade, mas é claramente insuficiente para se vencer a eleição. Três razões embasam esse argumento. A primeira é que o jogo político da redemocratização tem se organizado de forma polarizada, no sentido estrito da ciência política: duas forças têm predominado na eleição presidencial, com pouco espaço para uma terceira via.

Na primeira eleição direta da redemocratização, houve uma grande dispersão no primeiro turno, particularmente porque os partidos estavam ainda se organizando e se posicionando frente à sociedade. Foi só depois do impeachment do presidente Collor que se estruturou o eixo polarizado do sistema político brasileiro. Assim, de 1994 a 2014, a disputa presidencial brasileira foi orientada pela competição entre PSDB e PT. Ou, nos termos do excelente livro de César Zucco e David Samuels (“Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil”), criou-se uma dicotomia entre petismo e antipetismo que estruturou as preferências dos eleitores por pelo menos 20 anos. Em todas as eleições presidenciais da redemocratização, o Partido dos Trabalhadores esteve no segundo turno, perdendo em quatro ocasiões (1989, 1994, 1998 e 2018) e ganhando nas outras quatro vezes (2002, 2006, 2010 e 2014).

A força petista, bastante vinculada à liderança do ex-presidente Lula, é algo que tem levado os demais grupos políticos a lutar para ser o outro lado desse jogo. Seguindo essa lógica, o Centro disputa com Bolsonaro para ver quem será o adversário do petismo. Esse raciocínio foi esquecido por muitos analistas políticos e, especialmente, por lideranças centristas de oposição. Talvez estivessem pensando que tal fator não apareceria mais em 2022, pois o antipetismo cresceria de tal forma que a escolha seria de um nome não-petista para competir com Bolsonaro.

E aqui entra a segunda razão pela qual o Centro tem de ir além da narrativa da polarização entre PT e Bolsonaro: o principal eixo da eleição de 2022 será o antibolsonarismo, do mesmo modo que a disputa presidencial de 2018 teve no antipetismo sua peça-chave. A crise atual é imensa, mas claro que o governo pode se recuperar às vésperas do pleito. Só que o cenário político aparenta ter mais pedras e espinhos no caminho bolsonarista do que esperança de uma reeleição tranquila.

A lista de fatos problemáticos para o governo é extensa. A crise da pandemia terá seus piores momentos nos próximos três meses, quando a cobertura vacinal será muito baixa e não haverá ainda vacinas para um bom contingente da população. As mortes se multiplicarão e serão cada vez mais dramáticas, como foram em Manaus. Num cenário como esse, além da revolta de boa parte da população com o fracasso da política de saúde, não há a menor chance de a economia andar no primeiro semestre. O auxilio emergencial agora será bem menor e a popularidade obtida no ano passado não se repetirá.

Nos próximos meses, incluindo o início do segundo semestre, Bolsonaro perderá muita popularidade. Não se sabe ainda qual é o seu piso, mas se chegar mais próximo dos 20%, o Centrão cobrará caro para evitar o impeachment ou a transformação do presidente num “lame duck” (pato manco), sem autoridade até com quem lhe serve o café. Esse preço causará mais danos sobre a imagem presidencial, bem como uma possível piora na parte fiscal. Tudo isso num contexto em que os juros poderão subir para se evitar a inflação, em que o dólar não vai cair porque o descrédito do Brasil só acabará com uma mudança radical desse governo (algo difícil de acontecer) ou quando assumir o próximo.

O aumento da cobertura vacinal e o impulso econômico vindo de fora poderiam ser dois empurrões para a recuperação econômica brasileira e, com isso, o presidente poderia subir novamente nos indicadores de popularidade. É uma hipótese possível, mas que ainda terá que competir com vários escândalos envolvendo a família Bolsonaro e que vão assombrar o Planalto até o fim do mandato. Soma-se a isso o fracasso em outras áreas de políticas públicas, como educação, meio ambiente e garantia de direitos humanos nas questões de gênero e raça, para não falar do sepultamento de qualquer política anticorrupção.

Todos esses fatos tendem a levar um grande contingente de eleitores a não votar em Bolsonaro, mesmo que ocorra alguma bonança econômica, até porque esta será suave e sem as proporções de um Plano Real ou do desempenho do segundo governo Lula. Neste sentido, uma eventual reeleição de Bolsonaro tenderia a ser mais parecida com a de Dilma, isto é, de alguém que ganha com uma diferença ínfima e que teria uma altíssima rejeição, inclusive de grupos com forte capacidade de mobilização. Uma vitória assim é a antessala para a ingovernabilidade, como já vimos por duas vezes desde a redemocratização.

O cenário mais provável para 2022, portanto, é de um peso enorme para o discurso antibolsonarista. Isso não impede Bolsonaro de chegar ao segundo turno, do mesmo modo que o PT foi para a disputa final em 2018 quando foi o auge do antipetismo. Mas, nesta situação, Bolsonaro e suas ideias se transformam no espantalho a ser batido. Quem percebeu isso? Lula, muito mais do que o PT, e num só discurso se colocou como mais antibolsonarista do que o Centro em dois anos de mandato. Ao fazer esse movimento, o ex-presidente tornou-se o líder mais apto a conquistar o eleitorado mais de centro-esquerda e os eleitores das classes D e E. Se o centrismo de oposição não radicalizar seu viés contrário ao presidente da República, inclusive encampando o impeachment ou atuando para criar CPIs, perderá o trem da história.

Uma ressalva poderia ser feita pela oposição de Centro: contava-se com uma candidatura petista que não fosse Lula. Na verdade, não há ainda nem a certeza de que o ex-presidente poderá ser candidato, visto que o STF é a instituição menos previsível da democracia brasileira. O que poderia ser um alento para os antipetistas é, antes de mais nada, miopia, uma vez que, sendo candidato ou não, Lula terá muito mais influência do que na eleição de 2018, seja porque o antipetismo será menor e a história da “prisão injusta” vai conquistar mais gente agora, seja porque Bolsonaro estará em declínio.

Esta é a terceira razão que deveria levar o Centro a criar uma estratégia mais consistente do que o mero discurso da polarização: sendo ou não candidato, a influência de Lula tende a ser capaz de garantir mais de 30% dos votos do primeiro turno, se não mais - afinal, Fernando Haddad, nome nacionalmente pouco conhecido, com Lula preso e no auge do antipetismo, teve 29,28% na votação inicial. Em outras palavras: é muito difícil que um representante do lulismo não esteja no segundo turno. O outro oponente sairá da luta entre Bolsonaro e seus outros adversários.

Encurralar Bolsonaro e lhe fazer uma dura oposição, que torne claro o seu antibolsonarismo para a população, é o melhor caminho para o Centro ganhar um lugar no segundo turno da eleição presidencial. Para tanto, é preciso começar agora esta tarefa, e não deixar para o ano que vem, marcando por um longo tempo uma posição, de modo a torná-la eleitoralmente consistente. Poderia começar por defender uma visão favorável ao impeachment ou a uma responsabilização pública mais forte do presidente. Quem estiver nitidamente com a maioria do povo nos próximos meses, que serão os piores da pandemia, poderá ser recompensado em termos de apoio político.

Mas essa atuação centrista deve ser precedida por uma proposta alternativa de políticas públicas e, sobretudo, da união em torno de uma posição antibolsonarista, criando uma identidade mais relevante do que a narrativa da polarização. Muitos do Centro já falam num candidato único, que seria a solução política mais efetiva, porém, esse esforço só fará sentido para se chegar ao segundo turno se conseguirem destronar Bolsonaro da posição de adversário preferencial do PT.

*Fernando Abrucio, doutor em ciência política pela USP e professor da Fundação Getulio Vargas

Eliane Cantanhêde: Causa e efeito - Brasil afunda na pandemia, Bolsonaro cai nas pesquisas e no Centrão

Quem planta vento colhe tempestade e presidente que trata a covid-19 com sarcasmo paga com impopularidade

Quem planta vento colhe tempestade e presidente que trata a covid-19 com sarcasmo paga com impopularidade. Numa profunda e drástica relação de causa e efeito, o Brasil vive uma catástrofe sem precedentes com a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro passa por seu pior momento, uma ilha cercada de desastres e más notícias por todos os lados.

O melhor índice do Ministério da Saúde no combate à pandemia, de 76%, foi quando o então ministro Luiz Henrique Mandetta traçava estratégias, tomava providências efetivas e mantinha a população rigorosamente informada. Segundo o Datafolha, esse índice esfarelou para 28% desde Mandetta até o general Eduardo Pazuello.

Assim como não consegue admitir a gravidade da covid-19, Bolsonaro nunca foi capaz de compreender duas obviedades: 1) só combatendo a pandemia é possível reduzir os danos na economia, na renda e nos empregos; 2) o sucesso de Mandetta e da Saúde seria o seu próprio sucesso, seu passaporte para a reeleição.

Por ignorância, teimosia e a mania de dar ouvidos a idiotas, Bolsonaro fez o oposto, demitiu Mandetta e desdenhou a pandemia. O resultado está aí, com recordes de mortos e contaminados, vacinas a conta-gotas, colapso da saúde, descontrole fiscal, quebra-quebra de empresas e... queda de popularidade e de confiança em Bolsonaro: 56% consideram Bolsonaro incapaz de liderar o País.

Pandemia, crescimento baixo, inflação alta (sobretudo para alimentos), aumento dos juros básicos após seis anos dos menores níveis da história e sucessivas altas dos combustíveis têm efeito direito sobre o humor da população – e dos eleitores. E o auxílio emergencial, que demora, é muito menor do que já foi.

No Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que parecia tão amigável, impôs duas derrotas ao “01”, senador Flávio Bolsonaro. Isso nos lembra que oito dos 11 ministros do STF tinham sido nomeados nos mandatos petistas, mas seis deles votaram contra o habeas corpus que livraria o ex-presidente Lula da cadeia. Amigos, amigos, votos à parte. E eles nem são tão amigos assim dos Bolsonaros.

Papai Bolsonaro, assim, está sendo compelido a tomar várias medidas em prol da sobrevivência. A mais vistosa é que ele continua negacionista e falando absurdos como sempre, mas demitiu o general da Saúde e nomeou o quarto ministro em dois anos, Marcelo Queiroga, sem alterar a máxima de que “um manda, o outro obedece”.

Na economia, o presidente continua corporativista, antiliberal e oportunista, fingindo que prestigia o ex-Posto Ipiranga Paulo Guedes, enquanto puxa o tapete dele dia sim, outro também. A última: depois de acertar com Guedes o veto à anulação de dívidas de igrejas com a Receita Federal, ele avalizou a derrubada do próprio veto no Congresso. Jogo duplo. E sujo.

Na política, presidente fraco equivale a Legislativo forte – e a Centrão ganancioso. A aliança fica mais cara quando Bolsonaro cai nas pesquisas e desconvida a médica Ludhmila Hajjar, indicada pelo Centrão, para pôr na Saúde o Queiroga, amigo dos filhos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defensor de Hajjar, agora, bem atrasado, teme que a crise da covid “vire vexame internacional”. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem uma carta na manga: a CPI da Pandemia.

Bolsonaro está diante de 300 mil mortos de covid, colapso da saúde, desemprego, inflação, dólar alto, gasolina cara, aumento de juros, queda nas pesquisas, agitação no Centrão, risco de CPI e Lula no cangote. Lula é o catalisador das esquerdas. As conversas do centro com a esquerda esquentam. O senador Major Olimpio, morto ontem de covid, fortalece o bolsonarismo arrependido à direita. Nada, porém, tão devastador contra Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro.

Bernardo Mello Franco: Estado de intimidação

A PM de Brasília prendeu cinco manifestantes que abriram uma faixa contra o presidente na Praça dos Três Poderes. A notícia remete aos anos de chumbo, quando os militares perseguiam quem ousasse contestar a ditadura. Aconteceu ontem, sob o governo de Jair Bolsonaro.

A escalada autoritária é liderada pelo Planalto. O ministro da Justiça, André Mendonça, ressuscitou a Lei de Segurança Nacional para enquadrar os críticos do chefe. Já mandou a Polícia Federal instaurar inquéritos contra jornalistas, advogados e até cartunistas.

Agora o exemplo do pastor inspira bolsonaristas nas polícias civis e militares. Num país governado por um fã do AI-5, há sempre um guarda da esquina disposto a rasgar a Constituição.

O professor Conrado Hübner Mendes, da Faculdade de Direito da USP, considera que o Brasil já vive sob um “estado de intimidação”. “O objetivo das investidas policialescas é gerar um clima de medo e autocensura. É uma forma de repressão preventiva”, define.

A crônica dos abusos só aumenta. No Rio Grande do Sul, professores foram processados por criticar o presidente. No Rio de Janeiro, pesquisadores foram intimados por denunciar o desmonte da Casa de Rui Barbosa.

No Tocantins, o ministro Mendonça mandou a PF investigar um sociólogo que pede impeachment de Bolsonaro. Seu crime foi escrever, num outdoor, que o capitão “não vale um pequi roído”. O pequi ainda não foi ouvido para se defender da comparação.

Os manifestantes de Brasília foram enquadrados na LSN porque chamaram o presidente de “genocida”. Três dias antes, o youtuber Felipe Neto foi convocado a depor pelo mesmo motivo. Em ambos os casos, recorre-se a uma lei da ditadura para sufocar a liberdade de expressão na democracia.

“A LSN está sendo usada para perseguir quem critica o governo. Isso é um abuso de autoridade e um ataque ao Estado democrático de direito”, diz o advogado Augusto de Arruda Botelho. Ele ajudou a fundar o grupo Cala a Boca Já Morreu, que vai oferecer defesa gratuita a novas vítimas da caça às bruxas.

Enquanto o Supremo não varre o entulho autoritário da LSN, o bolsonarismo continua a cultuar a tirania. A Justiça Federal acaba de autorizar o Exército a festejar o 57º aniversário do golpe de 1964. Se a decisão não for reformada, os militares poderão praticar o esporte preferido do seu comandante em chefe.

Vera Magalhães: Sociedade civil, finalmente, inicia reação ao arbítrio

E pur si muove!

Não se sabe se Galileu Galilei de fato proferiu a famosa frase depois de ter renegado a teoria heliocêntrica e se retratado perante a Inquisição, mas ela é, até hoje, um libelo em favor da razão e da Ciência — e contra a censura e a perseguição político-religiosa.

Sim, a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. (Além de se mover, ela é redonda, como recentemente atestou até Jair Bolsonaro, ao aparecer com um globo terrestre movido a pilha numa das suas infernais lives semanais.)

A frase imputada a Galileu me voltou à mente diante da resistência cívico-jurídica organizada pelo influenciador Felipe Neto, que, diante da tentativa de intimidação judicial que sofreu por parte de Carlos Bolsonaro, filho e guarda-costas do presidente da República, montou uma rede com alguns dos melhores advogados criminalistas do Brasil, para defender gratuitamente aqueles que vierem a ser perseguidos por se manifestar contra o governo e o capitão.

A inaceitável tentativa de enquadrar o youtuber na Lei de Segurança Nacional caiu por ora, graças a uma liminar, mas a ameaça autoritária já há muito saiu do campo da possibilidade e da retórica para virar realidade cotidiana.

Nesta quinta-feira, foi a vez de manifestantes serem presos por protestar em frente ao Palácio do Planalto portando cartazes e faixas chamando Bolsonaro de “genocida”.

A Polícia Militar do Distrito Federal executou a ação e tentou envolver a Polícia Federal, que liberou os manifestantes e, desta vez, não participou da tentativa de cerceamento à livre manifestação.

Digo “desta vez” porque, acionada diretamente pelo ministro da Justiça, André Mendonça, a mesma PF abriu recentemente inquérito contra um sociólogo do Tocantins que confeccionou um outdoor dizendo que o presidente vale menos que um caroço de pequi roído.

O cerco não é hipotético, não se trata de paranoia da oposição nem de exagero dos críticos. Mais: ele é alimentado pelo recurso cada vez mais frequente do próprio presidente a ameaças veladas ou abertas a medidas “drásticas” ou “precipitadas”, como ele fez nesta quinta naquele bate-papo com puxa-sacos no cercadinho do Alvorada.

Que haja por parte da sociedade civil organizada — influenciadores, advogados, artistas, jornalistas — a organização de respostas claras, imediatas, destemidas e, sobretudo, concretas a esse caldo de cultura golpista é, finalmente, um alento, uma vez que as instituições, que tenho cobrado a cada artigo neste espaço, seguem inertes.

Bolsonaro é, cada vez mais, um bicho acuado. Pela própria covardia, pelo negacionismo que praticou neste ano de pandemia — e que é, sim, o grande responsável pela maioria das mais de 287 mil mortes registradas pela Covid-19 — e pela falta de equipe e de bússola que tire a ele e ao país desta gravíssima crise sanitária, econômica, social, moral e política que atravessamos.

Alguém com pendor autoritário assim assustado é um perigo para um país já traumatizado e com instituições frouxas, dirigidas por homens frouxos. Ainda bem que alguém encabeçou uma ação de fácil compreensão e rápida eficácia.

Felipe Neto, diante dos inquisidores, berrou que a Terra se move, sim, e continuará se movendo a despeito da tentativa de mordaça. E não é a primeira vez: no episódio na censura do ex-prefeito Marcelo Crivella a quadrinhos na Bienal do Rio, em 2019, foi o “moleque”, como gostam de bradar os bolsonaristas, a ir lá e comprar todos os livros com temática LGBTQIA+ e distribuir gratuitamente.

Para além das notas de repúdio e da indignação diluída das redes sociais, esse tipo de iniciativa gera resultado. Que ela inspire os que são pagos por nós para zelar pela democracia.

Fernando Gabeira: Sombrio panorama na terra do sol

São os preconceitos e o obscurantismo de um obtuso que definem a política contra a covid

Quando desistiu do cargo de ministro da Saúde, a dra. Ludhmila Hajjar afirmou que o panorama no Brasil é sombrio. Diria que é singularmente sombrio, por algumas razões. O Brasil é o único país que teve quatro ministro diferentes durante a pandemia. E desponta como o segundo colocado no mundo em número de mortos, que deve chegar próximo dos 300 mil neste fim de semana.

Para completar o quadro, uma nova variante do coronavírus não só tem contribuído para expandir o vírus, esgotando os leitos de hospital, mas também vai devastando uma parte da juventude, setor da população que estava mais protegido na primeira onda da pandemia.

Apesar de toda a gravidade do momento, a dra. Ludhmila tinha esperanças. Afinal, fora chamada para conversar sobre o cargo pelo presidente Bolsonaro. Isso significava, aparentemente, que o próprio governo queria mudar. Convocava uma especialista para quem a política do governo contra a covid-19 é um conjunto de erros.

A dra. Ludhmila foi massacrada pelos hostes bolsonaristas e o presidente recuou. Ela falava uma linguagem muito próxima do que dizem os médicos e a maioria esmagadora dos políticos. E, consequentemente, muito distante da família Bolsonaro e de seus dogmas diante da pandemia.

Embora não tenha sido escolhida para o ministério, a dra. Ludhmila, em curtas e fragmentadas declarações, acabou reafirmando uma série de pontos vitais no combate ao coronavírus, uma espécie de consenso nacional do qual só não participam a família Bolsonaro e seus seguidores.

Ponto decisivo no seu programa de trabalho era criar um comitê de crise que atendesse governadores e prefeitos 24 horas por dia. Uma resposta ao clamor de todos por uma coordenação nacional.

Outra indicação importante é a ideia de ser preciso adotar medidas de isolamento social, mesmo que se chegue necessariamente a um lockdown em todo o País, grande e complexo demais para ser abordado com uma única medida.

Admitir que não existem remédios eficazes contra a covid-19 não significa que se deva deixar de buscar contatos com todo o mundo científico, com abertura a todas as iniciativas que se mostrem eficazes e seguras. Mas tudo dentro de uma linha de raciocínio que privilegie a vacina.

Esse ponto de intensificar a vacinação como saída não só para poupar vidas, como retomar a economia, é tão consensual que o próprio governo Bolsonaro decidiu adotá-lo depois de meses de hesitação e sabotagem. O ex-ministro Mandetta calcula que era possível começar a vacinação nos últimos meses de 2020 se o governo tivesse aproveitado a oportunidade. Perdemos meses e continuamos perdendo tempo, apesar da contratação de 545 milhões de doses.

Ao falar do tratamento da covid, a dra. Ludhmila mencionou também a necessidade de protocolos e treinamento adequado. Há gente morrendo porque foi intubada de forma equivocada.

Acrescentaria a isso algo que ela não mencionou, mas circula nos meios especializados: a necessidade de contratar mais gente, no mínimo 50 mil novos funcionários. De fato, as equipes de trabalho estão esgotadas, física e psicologicamente.

Um ponto novo no debate foi incluído também nas declarações da dra Ludhmila: a necessidade de um esforço nacional para recuperar vítimas de covid-19, tratar as sequelas, propiciar que voltem ao trabalho. É uma tarefa também para o SUS, uma vez que milhares de pessoas não têm recursos para pagar um processo de reabilitação. Os preços são muito altos. Na briga de governo federal e Estados para que Brasília pagasse leitos de UTI, ficou claro que um único leito desses custa R$ 1.600 por dia. Sem o SUS os pobres morreriam nas enfermarias.

Um novo ministro da Saúde foi escolhido e esses temas foram varridos para debaixo do tapete, ao menos por enquanto. O ministro Marcelo Queiroga não tem projeto próprio. Já disse que executará uma política do governo. É uma versão mais palatável do general Pazuello: um manda, o outro obedece. No fundo, Queiroga está dizendo a mesma coisa, sem refletir como é limitada uma política de governo definida pelos preconceitos e pelo obscurantismo de Bolsonaro.

O presidente sempre subestimou a pandemia, sempre considerou um ato contra o seu governo restringir a circulação de pessoas, sempre acreditou em remédios milagrosos, em vez de investir na vacina, que bombardeou das trincheiras da ideologia e da pura superstição.

O fato de ter-se recusado a aceitar os seus erros e investir na mudança personificada pela dra. Ludhmila mostra também como Bolsonaro está isolado. Nem os presidentes da Câmara e do Senado, ambos eleitos com seu apoio, o acompanham em sua política contra a pandemia.

Ainda não se percebeu que a tão decantada frente ampla existe de uma forma que beira o consenso quando se trata da pandemia. Bolsonaro está só com sua família e a minoria de seguidores. A existência de um quase consenso dessa importância é animadora, mas o fato de instrumentos tão poderosos estarem nas mãos de um presidente obtuso torna o panorama sombrio.

Pedro Doria: O método Bolsonaro de intimidar

A violência contínua que existe no discurso do presidente Jair Bolsonaro nos anestesia, aos poucos vai deixando de chocar. O objetivo é este mesmo: anestesiar. É um método, estudado por cientistas políticos em vários cantos do mundo, numa disciplina batizada decadência democrática. Anestesiados, nos distraímos. E, distraídos, não percebemos que a guerra do presidente contra a democracia está ganhando escala. Foi mostra desse ganho de escala o dia em que a Polícia Civil do Rio bateu à porta do youtuber Felipe Neto para informá-lo de que era investigado por chamar o presidente de “genocida”. Com base na Lei de Segurança Nacional.

No caso de Felipe, o problema já passou — a juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio, viu “flagrante ilegalidade” na investigação e lembrou que a Polícia Civil nem sequer tem competência para investigar “crime contra a honra” do presidente. Além do quê, não é um vereador ou um membro da família do presidente quem tem autoridade de pedir a abertura desse tipo de inquérito. Mas, se Felipe está livre do problema, outros não estão, e ações assim vêm ficando mais comuns.

Em geral, quase sempre via internet, alguém faz um comentário em oposição ao presidente. O ataque, então, vem simultâneo. Pelas redes, é a onda de cancelamento pessoal. Quando não se trata de uma pessoa conhecida, o mundo não percebe. Não vê as mensagens privadas, os muitos tuítes, os comentários de Face, os ataques pelo Insta que aquele indivíduo recebeu. Para um professor universitário gaúcho ou um sociólogo do Tocantins, a pancada é dura. A onda de agressão surge de repente — e dói.

Mas há outro ataque, jurídico, levantando a Lei de Segurança Nacional ou outro argumento. O importante é impor um custo em advogados, ameaçar de perda de emprego. O objetivo é desestruturar emocionalmente, é intimidar. O objetivo é calar qualquer forma de oposição.

Jair Bolsonaro e os seus enxergam o mundo de uma forma particular: tudo é uma guerra de informação. Nisso, ele e a nova leva do populismo autoritário de direita se assemelham muito aos fascistas dos anos 1930. Aquele fascismo não era uma ideologia, uma forma consistente de ver o mundo. Era, isto sim, uma estratégia de alcançar o poder e de se manter no poder. Entre as táticas, estava intimidação pessoal de quem demonstrasse oposição, para deixar claro a todos que o preço de ser contra é alto. Mas a cartilha também incluía uma visão paranoide de como o mundo funciona — capitalistas judeus são responsáveis pela crise econômica alemã, marxistas culturais são quem de fato controla as instituições do Brasil. E uma máquina maciça, usando a tecnologia mais recente — rádio lá, redes sociais aqui —, investia pesado em desinformação para criar bolhas onde informação não entra.

Para Bolsonaro, esta é, pois, uma guerra de informação, e os fatos pouco importam. O relevante no jogo como ele o enxerga é quem convence mais pessoas. Portanto, quando hospitais lotam e mais gente morre, o alarme da sociedade não surge naturalmente. Surge porque seus inimigos atuam como ele, na guerra de informação. Bolsonaro não opera no mundo como ele é. Ele vive num em que a realidade é fabricável.

O Centrão tentou indicar uma ministra da Saúde que poderia ter funcionado. Os militares tentam convencê-lo a adotar uma agenda positiva. Não adianta, nada muda a natureza do escorpião. Mas o perigo que ele representa mudou de escala não só pela forma de intimidar. Desinformação já elegia autoritários que desejam ser ditadores. Nos últimos meses, está também matando em vastas quantidades.

Christophe Cloutier-Roy: 'Joe Biden apresentou o programa mais progressista dos últimos tempos'

Por ocasião da posse de Joe Biden, Alternatives Économiques decifra as orientações do novo inquilino da Casa Branca. Para implementar seu programa, ele contará com maioria nas duas casas do Congresso, mas uma maioria muito pequena. E se ele ganhou 7 milhões de votos a mais que Donald Trump, o grosso dessa vantagem (5 milhões de votos) está concentrado apenas na Califórnia, o que confirma a profundidade das divisões que atravessam a sociedade americana, que só aumentaram durante o mandato do republicano.

Christophe Cloutier-Roy, pesquisador residente do Observatório sobre os Estados Unidos da Universidade de Québec em Montreal (UQAM) e autor de um artigo recente intitulado Le Parti démocrate en 2020: Joe Biden et l’hydre à quatre têtes (O Partido Democrata em 2020: Joe Biden e a hidra de quatro cabeças), analisa as razões dessas divisões e as opções que o novo presidente tem para tentar reduzi-las.

A entrevista é de Yann Mens, publicada por Alternatives Économiques, 20-01-2021. A tradução é de André Langer.

Eis a entrevista.

São as divisões que cindem a sociedade americana e que Joe Biden terá que tentar superar antes de tudo socioeconômicas ou sobretudo identitárias e culturais, raciais entre outras?

A sociedade americana é palco daquilo que nos Estados Unidos se chama de “guerra cultural”. Este não é um fenômeno recente, embora tenha se intensificado durante o mandato de Donald Trump.

Do que se trata? Desde o final da década de 1960 e a ascensão dos movimentos conservadores, as questões em torno das quais se dão os principais conflitos na sociedade têm sido amplamente ligadas à identidade, à moral, aos valores... São duas visões, duas representações do que deveria ser a sociedade americana, que se confrontam e se materializam através dos dois grandes partidos, o Democrata e o Republicano.

Certamente há um pano de fundo econômico nessas visões, mas ele se combina com outras dimensões. Por um lado, entre os democratas, encontramos os partidários da nova economia implantada nas regiões costeiras, mas mais amplamente as populações das grandes cidades e as minorias étnicas em grande maioria. Por outro lado, os operários vítimas do declínio das indústrias tradicionais no Centro-Oeste e na região dos Grandes Lagos, mas de maneira mais geral as populações das áreas rurais e das pequenas cidades, populações principalmente brancas.

Além daqueles que às vezes são chamados de perdedores da globalização e que conseguiu trazer para o rebanho republicano, Donald Trump conseguiu capitalizar sobre a idealização do passado e a necessidade de o país reconquistar sua supremacia (“Make America Great Again”).

Qual é o papel do racismo nesta visão?

A visão retrógrada dos partidários de Donald Trump tem sido frequentemente interpretada como um desejo de fazer da “brancura” (“whiteness”) um elemento central da identidade americana. Esse racismo ideológico, inspirado na tradição escravista do sul do país, permeia algumas delas. Ao invés, entre os trabalhadores brancos decaídos em termos econômicos, é mais um racismo de ressentimento que se expressa. Eles têm o sentimento de que o Estado, as elites políticas e especialmente os democratas, que durante muito tempo foram os defensores do mundo operário, abandonaram-nos em favor dos afro-americanos e latinos.

Nessa visão altamente estereotipada, os primeiros se beneficiam das ajudas sociais, embora não trabalhem ou mesmo sejam criminosos, e os últimos imigram em massa para viver nas garras dos trabalhadores americanos. Esses trabalhadores brancos têm o sentimento de que são os perdedores em uma competição entre grupos sociais.

Como as divisões cada vez mais intensas na sociedade americana se refletem no cotidiano?

Por uma polarização preocupante de toda a sociedade. Até a década de 2000, a polarização afetava principalmente as elites dos dois principais partidos e a mídia. Hoje, nas pesquisas de opinião, os cidadãos de um campo político descrevem os do outro não apenas como adversários, mas como ameaças à segurança nacional e até mesmo traidores da nação.

Canais de notícias e redes sociais republicanas costumam se referir aos democratas como comunistas, e a mídia democrata retruca chamando os republicanos de nazistas. Todos vivem cada vez mais em uma bolha ideológica que alimenta seus preconceitos. Isso favorece o ativismo das minorias mais radicais dentro de cada partido e muitas vezes permite que obtenham a vantagem durante as primárias.

Essa desconfiança na opinião pública é tanto mais forte quanto na vida cotidiana os eleitores dos dois partidos têm cada vez menos oportunidades de se confrontar, mesmo porque vivem em diferentes áreas geográficas: litoral versus interior, metrópoles versus áreas rurais e pequenas cidades... Porém, quanto menos as pessoas têm a oportunidade de se conhecerem, mais os estereótipos se radicalizam e se solidificam.

Em um contexto onde as divisões são sensíveis, o que Joe Biden pode fazer para reconciliar a sociedade e, em particular, para apaziguar a raiva dos trabalhadores brancos decaídos economicamente?

Joe Biden se apresentou nas eleições de novembro com a plataforma mais progressista da história moderna do Partido Democrata. Muito mais progressista do que as de Bill Clinton e até mesmo de Barack Obama.

Claro, a esquerda de seu partido, liderada especialmente por Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, julga-o muito tímido. E é verdade que ele não aceitou explicitamente algumas de suas propostas, como o seguro-saúde público obrigatório ou o Green New Deal. No entanto, na primeira área (saúde), prevê que todo americano tenha a possibilidade de ter acesso a seguro saúde público, se não puder pagar um privado. E no segundo campo, seu plano para o meio ambiente prevê grandes investimentos em energias renováveis, a reconversão de empregos de indústrias poluentes para os setores verdes...

Não acredito, entretanto, que Joe Biden deva enfrentar frontalmente a questão das divisões culturais e identitárias. Certamente, ele deve combater a discriminação racial, mas seus poderes são relativamente limitados porque, nessa área, muitas políticas públicas (polícia, educação, habitação, etc.) são principalmente de responsabilidade dos Estados federais e dos municípios. Penso que seria perigoso para o novo presidente americano reabrir o debate sobre assuntos como a ação afirmativa porque, por definição, tais políticas beneficiam exclusivamente as minorias étnicas e, portanto, correm o risco de alimentar o ressentimento dos brancos economicamente decaídos.

Por outro lado, pode combater esse ressentimento ao implementar programas econômicos e sociais universais, como no caso do seguro saúde. Se tais programas cobrirem brancos, afro-americanos ou latinos desfavorecidos da mesma maneira, os primeiros não sentirão que os outros dois grupos são favorecidos.

Deve-se notar também que os trabalhadores brancos estão muito mais apegados aos programas sociais do que à redução dos déficits públicos ou à redução dos impostos, dois grandes eixos de luta das elites tradicionais do Partido Republicano.

Joe Biden escolheu como futuros ministros, que ainda não foram confirmados pelo Senado, vários membros de minorias étnicas. Essas personalidades pertencem à esquerda do partido?

Não, a maioria dessas figuras é centrista, como o próprio Joe Biden. O Partido Democrata é formado por uma aliança circunstancial entre as minorias étnicas, sensíveis ao seu discurso sobre os direitos civis, e a esquerda progressista, voltada para as questões sociais e ambientais. No entanto, as minorias étnicas, e em particular os afro-americanos, costumam ser muito conservadoras no nível moral, especialmente por causa de sua forte religiosidade. Elas não têm automaticamente as mesmas prioridades que a esquerda do partido.

Muitos progressistas sonhavam em ver Bernie Sanders nomeado para o Ministério do Trabalho, mas a confirmação pelo Senado teria sido impossível. Eles continuam insatisfeitos porque sua corrente não tem representantes no governo. No entanto, isso não é surpreendente. Joe Biden certamente inclinou seu programa à esquerda depois das primárias, nas quais os progressistas tiveram bom resultado, mas ele acredita que, para superar as divisões na sociedade americana agravadas pela presidência de Trump, deve agora fazer um governo de centro.

Graças à vitória dos candidatos democratas na eleição parcial na Geórgia em 06 de janeiro, Joe Biden tem apoio da maioria, embora muito apertada, em ambas as casas. Mas os republicanos têm os meios institucionais para atrapalhar seus projetos?

Em teoria, sim, na maioria das áreas legislativas em que a aprovação do Senado é necessária. Nesta Casa, os parlamentares podem de fato recorrer ao que se chama de técnica de “filibuster” (obstrução parlamentar): um parlamentar ou um grupo parlamentar toma a palavra e a mantém o tempo que quiser para impedir a aprovação de um texto. Esse obstáculo só pode ser superado com o voto de 60 senadores entre 100 da casa. Hoje, porém, os democratas têm apenas 50 eleitos para o Senado, aos quais se somará a voz da vice-presidente Kamala Harris, caso houver empate.

Deve-se acrescentar, no entanto, que o uso de “filibuster” pode ter um custo político para o partido que a utiliza com demasiada frequência, porque a opinião pública pode ter uma visão muito obscura de uma obstrução sistemática do processo legislativo.

Eu acrescentaria que também na Câmara dos Representantes a atual maioria democrata é muito apertada, sendo apenas quatro votos a mais do que a maioria necessária, que é de 218 votos. Joe Biden, portanto, teria de estabelecer vínculos com republicanos moderados para ter certeza de que poderia aprovar suas reformas. Ao mesmo tempo, essas reaproximações correm o risco de alienar a esquerda de seu próprio partido.

Quando a decisão é bloqueada na esfera federal, é mais fácil atuar na esfera local (Estados federados, condados, municípios...) para superar as divisões da sociedade?

Em algumas partes do país, a polarização da sociedade e das elites políticas é pelo menos tão forte quanto no nível nacional, e é muito difícil superá-la. Especialmente em Estados como Pensilvânia, Flórida, Ohio, Illinois ou Maryland, a divisão das circunscrições eleitorais é da competência do Congresso local. O partido que o controla pode, portanto, traçar um mapa que lhe assegure futuras vitórias, dificultando alternâncias políticas em nível estadual, mas também em nível federal. Porque esses Estados, na maioria dos casos republicanos, têm um grande número de representantes no Congresso Nacional.

Em uma minoria de Estados (Washington, Califórnia, Havaí, Arizona, Idaho, Colorado, Michigan, Nova Jersey), por outro lado, os regulamentos locais atribuem a divisão das circunscrições a uma comissão independente, o que permite um melhor equilíbrio na distribuição dos eleitores.

Além das questões de divisão eleitoral, notamos que em Vermont, Massachusetts, Maine ou New Hampshire, as divisões partidárias são menos rígidas do que na Flórida ou em Ohio. Como resultado, mesmo que o Congresso local seja repetidamente dominado por um partido, os eleitores às vezes escolhem um representante do outro lado para o cargo de governador, ou seja, o chefe do executivo local. Dito isso, trata-se geralmente de um moderado em seu próprio campo.

Há um ditado político que diz que os Estados são o laboratório da democracia americana. É verdade que muitas vezes é no nível local que as reformas são experimentadas, as quais são então adotadas por outros Estados e, depois, possivelmente estendidas ao nível federal.

Por exemplo, foi em Massachusetts, sob o governador republicano Mitt Romney (2003-2007), que foi implementada uma reforma do seguro saúde que serviu de modelo para o Obamacare. Da mesma forma, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, autorizado em vários Estados a partir de 2003, acabou sendo generalizado em 2015 por decisão da Corte Suprema. E a legalização da maconha recreativa, em vigor desde 2014 no Colorado, agora está se espalhando para muitos outros Estados, embora ainda não seja o caso no nível federal.

Apesar do ataque ao Capitólio que chocou muitos americanos, o Partido Republicano pode se distanciar de Donald Trump se a base permanecer leal ao presidente em fim de mandato?

O sucesso de Donald Trump ao ser eleito em 2016 foi atrair às urnas muitos cidadãos que antes não participavam ou participavam raramente das urnas, mas que votaram nele nas primárias e depois nas eleições presidenciais. Se ele não participar das próximas eleições, não é certo que esses cidadãos voltem a votar.

Nas “midterms” [eleições de meio de mandato] de 2018 e durante o segundo turno da recente eleição para o Senado na Geórgia, vimos que, quando Donald Trump não está nas cédulas, a taxa de participação cai entre os republicanos.

A retirada dos eleitores mais leais a Donald Trump daria uma chance a figuras mais moderadas dentro do partido. Claro, Donald Trump pode permanecer ativo na vida política e assim influenciar o partido. Muita gente pensa que ele voltará a concorrer em 2024 – pelo menos se o processo de impeachment lançado nos últimos dias pela Câmara dos Deputados, que deve levar a um processo no Senado, não o impedir. Mas mesmo se ele tiver a oportunidade, o cenário político pode mudar muito em quatro anos.

A única certeza hoje é que em breve uma grande batalha será travada dentro do Partido Republicano. Em teoria, uma divisão não pode ser descartada, mas os dois grandes partidos são muito resilientes. Seu domínio sobre a vida política remonta a meados do século XIX.

As próximas eleições legislativas ocorrerão em 2022. Os líderes republicanos não têm interesse em bajular a base trumpista para vencê-las?

Nas eleições legislativas presidenciais de meio de mandato (“midterms”), os eleitores republicanos tradicionalmente votam mais do que os democratas, o que, a priori, dá uma vantagem ao Grand Old Party (apelido do Partido Republicano) para 2022.

Por outro lado, os “midterms” são vistos sobretudo como uma espécie de referendo sobre a ação do presidente, uma oportunidade para sancioná-lo. Para vencê-las, os republicanos têm mais interesse em criticar Joe Biden do que em defender Donald Trump e seu histórico polêmico. Seu objetivo será forçar Joe Biden a coexistir com um congresso de maioria republicana, como fizeram em 2010 com Barack Obama.

É concebível suprimir o Colégio Eleitoral que elege o presidente, na medida em que este método de votação indireta confere uma vantagem eleitoral indevida ao Partido Republicano, que regularmente tem uma minoria na população, mas maioria nesta instância?

Para suprimir ou reformar o Colégio Eleitoral, a Constituição teria que ser alterada. Isso pressupõe que a emenda seja aprovada por maioria de dois terços em cada uma das duas câmaras do Congresso Nacional e, em seguida, seja ratificada pelas legislaturas locais de pelo menos três quartos dos Estados federados. Essas maiorias supõem o apoio do Partido Republicano. No entanto, a supressão do Colégio Eleitoral seria um suicídio garantido para esse partido, pois os democratas são claramente maioria em toda a população, especialmente nas áreas urbanas mais populosas.

De fato, desde 1992, os republicanos conquistaram o sufrágio popular apenas uma vez, em 2004, em uma eleição presidencial. Dificilmente podemos contar com seu apoio para uma supressão ou uma reforma profunda deste sistema.

Leia mais

- América Latina não é prioridade para Biden, aponta cientista político americano

- O gabinete católico de Joe Biden

- “Biden na Casa Branca significa a derrota dos soberanistas católicos.” Entrevista com Maria Antonietta Calabrò“

- Joe Biden segue uma lógica socialdemocrata”. Entrevista com Anton Brender

- EUA. Biden escolhe um católico negro para liderar o Pentágono. Uma escolha histórica – e que viola normas civis-militares

- Biden, um católico da Casa Branca entre os venenos da igreja estadunidense. O “Social Gospel” e a sintonia com o Papa Francisco. Diálogo sobre religião, política e democracia