crise

Roberto Freire: Um país acuado pela violência

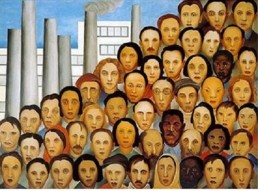

Basta sair às ruas em qualquer cidade do país, seja nos grandes centros urbanos ou nos pequenos e médios municípios, para que se note uma das maiores preocupações dos brasileiros nos dias de hoje. Como se não bastassem o desemprego e as enormes dificuldades para a superação da mais profunda recessão econômica de nossa história, o cidadão sofre cotidianamente com a calamidade da violência. Em algumas regiões, não é exagero afirmar que já se vive quase em um cenário de guerra, tal o nível de desmantelo ao qual chegamos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal “O Estado de S.Paulo” com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança pública, o Brasil ultrapassou a marca de 28,2 mil assassinatos cometidos somente no primeiro semestre deste ano – sejam homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte ou latrocínios. São nada menos que 155 assassinatos a cada dia, o que corresponde a um índice 6,79% maior do que no mesmo período de 2016. Se a violência prosseguir nessa média, o país deve se aproximar dos 60 mil homicídios ao final do ano.

A situação talvez mais emblemática seja a do Rio de Janeiro. É importante destacarmos o papel que as Forças Armadas vêm cumprindo na cidade, sob acompanhamento do ministro Raul Jungmann, que faz um notável trabalho à frente da pasta da Defesa. Mas é evidente que esse tipo de atuação é uma consequência direta do total descalabro da área de segurança pública não só no Rio, mas em diversos estados do país.

Neste momento, a presença ostensiva do Exército nas ruas do Rio se impõe como razoável e, mais que isso, necessária. Mas devemos ter a consciência de que tal política não pode ser permanente, pois este não é o papel que cabe às Forças Armadas brasileiras. A segurança é responsabilidade constitucional dos estados, por meio da ação de suas polícias, e a transferência dessas atribuições aos militares é um verdadeiro atestado de incompetência, algo inaceitável, além de um claro desvirtuamento da ordem constitucional.

Para agravar um quadro que já é suficientemente delicado, o que não falta é a busca por respostas e soluções fáceis e equivocadas para problemas difíceis e complexos. Uma parcela significativa da sociedade brasileira defende a posse indiscriminada de armas de fogo pelo cidadão comum, como se tal medida, por si só, diminuísse a violência. Nada mais falso. Basta consultar especialistas em segurança pública ou mesmo policiais civis e militares para entender que, se armados, ao contrário do que prega o senso comum, estaremos ainda mais vulneráveis e desprotegidos.

Segundo o “Mapa da Violência 2016”, o Brasil tem uma média de 21,2 mortes por 100 mil habitantes envolvendo armas de fogo. O país ocupa a lastimável 10ª posição em um ranking composto por 100 nações – encabeçado por Honduras (66,6 mortes por 100 mil) e El Salvador (45,5). Em 2014, mais de 25 mil jovens de 15 a 29 anos foram assassinados por armas de fogo, um aumento de quase 700% em um período de quase 35 anos (desde 1980, quando morriam cerca de 3 mil pessoas nessa faixa etária).

Nos Estados Unidos, por exemplo, em especial nos últimos anos, todos nós acompanhamos inúmeras tragédias envolvendo os chamados “serial killers”, que chocaram o mundo ao fazer vítimas em série justamente porque o acesso às armas é cada vez mais fácil e disseminado naquele país. Os defensores do uso de armas pela população civil costumam citar a Suíça como um exemplo de país pacífico, altamente desenvolvido e onde há amplo acesso a armamento em geral. Ocorre que se trata de uma das raras nações europeias nas quais o serviço militar permanece obrigatório para os jovens de 18 a 20 anos.

Um detalhe importante, no entanto, é que as armas têm de ser guardadas em casa durante todo o período de serviço ativo e de reserva – e todos os suíços continuam na reserva para as Forças Armadas até os 42 anos de idade. A partir daí, podem adquirir sua arma por um preço simbólico, o que explica a grande circulação desses equipamentos entre os civis. A Suíça tem a 11ª menor taxa de homicídios do mundo (0,6 por 100 mil habitantes), mas não porque tem grande concentração de armas de fogo. Japão e Cingapura, que proíbem o uso de armas, têm menos homicídios (0,3 por 100 mil).

A sociedade não suporta mais conviver com um grau de violência que há muito ultrapassou todos os limites minimamente aceitáveis e se alastra por nossas cidades nos quatro cantos do país. Precisamos de leis mais eficazes para derrotar a impunidade, por um lado, e de educação e desenvolvimento social para diminuir a desigualdade, por outro. Todos os brasileiros verdadeiramente comprometidos em construir um futuro mais digno, sobretudo as autoridades públicas nas diferentes esferas de poder, devem somar forças e trabalhar em nome da paz, por mais civilidade e contra a barbárie. O Brasil está acuado e com medo, e há motivos para tanto. É tempo de reagir.

Fernando Gabeira: Rio de Janeiro, Brasil

Estamos numa federação, e o país, nesse caso, precisa intervir. Quase todo dia somos obrigados a demonstrar em nossa vida digital que não somos um robô. Michel Temer, ao lado de Rodrigo Maia, anunciou um grande plano de segurança para o Rio. E até o meio da semana não tinha feito nada. Para milhões que não os conhecem pessoalmente agora precisam provar que não são robôs, que não passavam apenas de uma combinação de vozes gravadas e milhares de pixels. A situação tornou-se insustentável.

O próprio Maia, presidente da Câmara, reconheceu que o governo do Rio perdeu o controle. Temer e Maia estavam discutindo no princípio da semana quem ficaria com um grupo de deputados do PSB. Em suma, estavam absortos na luta pelo poder. Os tiroteios são diários, escolas são atacadas, crianças, alvejadas ou atropeladas no ventre da mãe, os policiais morrendo mais do que em qualquer época de nossa história recente.

Há outro problema: o crescimento do roubo de cargas. As estradas estão perigosas para quem chega ao Rio. O perigo assombra os motoristas de caminhão. As consequências já estão anunciadas: seguradoras não aceitam mais cobrir cargas que têm o Rio como destino, e as empresas podem parar de abastecer a cidade. Um colapso no abastecimento nos jogaria na Venezuela e seríamos forçados a emigrar para Roraima em busca de supermercados.

Se Temer não é um robô creio que já se fez uma pergunta elementar: por que um país que teve a capacidade de desmontar um gigantesco esquema de corrupção não consegue desarticular as quadrilhas de assaltantes que operam nas estradas do Rio?

Talvez não tenha percebido, como se percebe daqui, que o governo está no chão. Num spa de Penedo, mas de qualquer forma no chão. O ideal seria resolvermos nossos próprios problemas. Mas estamos numa federação, e o país, nesse caso, precisa intervir. A única saída que me parece trazer alguma possibilidade não só de evitar o pior como de recolocar o Rio nos trilhos é uma intervenção federal.

O universo político imerso na luta pela sobrevivência, diante da Lava Jato, não consegue incluir esse tema na agenda nacional. Pode haver até a necessidade de convencer outros estados da federação. Há custos que, na verdade, podem se transformar em investimentos.

Guardadas as proporções, a inclusão do lado oriental custou muito à Alemanha. Mas o país continua crescendo. Sinal de que os gastos, na verdade, foram investimentos. Acho o exemplo precário. No entanto, o raciocínio, em termos abstratos, é válido. Temer não é Helmut Kohl, as economias tinham dimensões e produtividades diferentes.

Em compensação o Rio daria, proporcionalmente, muito mais do que a Alemanha comunista. Retomar a segurança pública reanimaria sua grande fonte de renda, o turismo. E numa posição estratégica como porta de entrada do turismo internacional.

A produção do conhecimento, apesar dos embates que a crise lhe impôs, como declínio da pesquisa, fuga de cérebros, ainda é um recurso também estratégico para a economia nacional. No momento em que esses temas são secundários no universo político, a esperança é a de que as Forças Armadas também não deem as costas para ele, sob o argumento de que sua tarefa é defender o país de inimigos externos.

Mas o povo do Rio está desamparado. É preciso que os agressores vistam um uniforme estrangeiro para que se saia, provisoriamente, em sua defesa? Não se trata aqui apenas de fazer o papel da polícia, mas sim de evitar que ela seja dizimada. Vivemos uma situação grave a que os próprios estudiosos de guerra deveriam dar alguma atenção. O projeto das UPPs, que reuniu recursos do estado e de empresas, foi uma opção com resultados muito rápidos, portanto muito mais gratificantes de um ponto de vista político e eficazes para garantir Copa e Olimpíada. Ele ignorou as leis da guerra de guerrilha que se aplicam a uma realidade assimétrica independente de ideologias. Seria preciso o Exército chinês, com seus milhões de soldados, para instalar UPPs operantes em cerca de mil comunidades do Rio.

A lei da guerrilha acabou se impondo no comportamento do mundo do crime: quando o inimigo se concentra, você se dispersa; quando o inimigo se dispersa, você se concentra. A dispersão para comunidades sem UPPs, para a Baixada, para cidades médias foi uma realidade. Campos tornou-se a mais violenta do estado.

Agora, com a crise nacional, prisão de políticos do Rio que se mostraram assaltantes em escala monumental, vivemos o que o inesquecível Marinho Celestino chamava de a volta do retorno. Numericamente, nossas perdas se igualam ou superam as provocadas pelo terrorismo. Sem governantes aptos, a própria sociedade terá de demonstrar que não é um robô. Num outro país, os líderes políticos teriam visitado as mães atingidas, prestariam homenagem aos policiais mortos. Existe ainda, ao lado da alienação dos políticos, um caldo de cultura que estigmatiza a polícia e romantiza o crime.

Simpathy for the devil, como no título da canção.

* Fernando Gabeira é jornalista

O Globo: Fragilização de Temer fortalece alternativa Maia

Relatório na CCJ é uma derrota do presidente, que deseja um processo rápido de votação para evitar o aprofundamento do desgaste político contínuo

Já era esperado que o relator do pedido de licença para que o presidente Michel Temer seja julgado no Supremo pelo crime de corrupção passiva, deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), aprovasse a admissibilidade do processo. Na sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Zveiter, advogado de profissão, disse que a denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República contém “sólidos indícios de práticas delituosas”.

A defesa de Temer, feita por Antonio Cláudio Mariz, seguiu a linha da tentativa de desconstruir a denúncia pela suposta falta de provas. Por exemplo, de que os R$ 500 mil guardados na mala com que Rocha Loures foi filmado nas ruas de São Paulo seriam mesmo para o presidente.

O fato é que começa a se desenhar a saída de Temer, por até 180 dias, com a posse do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para esperar o veredicto do STF, e, se houver a condenação do presidente, convocar uma eleição indireta em 30 dias, à qual o próprio Maia poderia ser candidato de consenso da base do governo.

A rigor, a crise política que desgasta o governo Temer transita em pista dupla: da consolidação do entendimento de que a posição do presidente é indefensável, e pela via das negociações no Congresso em torno de um nome que possa levar o país até as eleições de 2018, daqui a pouco mais de um ano. É neste contexto que se fortalece Rodrigo Maia, também aceito por ter forte compromisso com as reformas. Definido este consenso, Temer terá ainda mais dificuldades políticas.

Por tudo já conhecido até agora — desde a revelação pelo GLOBO da gravação por Joesley Batista de sua conversa nada republicana, em altas horas, com Michel Temer, no porão do Palácio do Jaburu —, as provas e indícios contra o presidente são fortes. Da temática daquela conversa — cuidados pecuniários com Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, para não fecharem acordos de delação — à propina acertada com Loures, indicado por Temer para o empresário tratar de qualquer assunto.

O tempo corre contra Temer, à medida que as informações decantam na opinião pública. Daí o Planalto querer que as votações ocorram logo na Câmara — na CCJ e, depois, no plenário. Quebra-se, também, uma espécie de encanto que se tentou criar em torno de Temer, vendido no mercado das esperanças como o único capaz de garantir as reformas. Quando, na verdade, passou a ser o contrário, à medida que o inquilino do Planalto, fragilizado, deixou de ter condições de aprová-las, a não ser negociando-as no balcão do toma lá dá cá. E assim, tornando-as inócuas. Uma aprovação de fantasia.

Haja vista o exemplo da reforma trabalhista, em que o Planalto emite sinais de recuar no fim do imposto sindical, tornando-o uma contribuição espontânea, mas por etapas. Assim, será perdida chance preciosa de se moralizar a vida sindical, tornando as agremiações de fato representativas, inclusive as patronais, sem espertalhões acostumados ao acesso fácil do dinheiro público, arrecadado pelo imposto que precisa ser extinto.

Fica cada vez mais evidente, na prática, que a Constituição tem o mapa do caminho para a saída da crise, por definir de maneira clara o rito para a saída de Temer ou a sua permanência.

Fernando Gabeira: Hora de desligar aparelhos

No futuro, não há estabilidade, e sim turbulência. No terceiro ano da Lava-Jato, um assessor do presidente é filmado correndo com uma mala preta. No interior da mala, R$ 500 mil de uma pizzaria. Antigamente, tudo acabava em pizza. Aqui começou numa pizzaria chamada Camelo. Depois da delação da JBS, Temer entrou em guerra com a Lava-Jato. Os métodos são os mesmos, politizar a denúncia, investir contra juízes e investigadores. Os detalhes da denúncia da JBS são conhecidos, foram repetidos ad nauseum na televisão. A iniciativa de Temer ao partir para o confronto marca mais um capítulo de uma resistência histórica à Lava-Jato.

Nas gravações divulgadas, Lula foi o primeiro a articular uma reação, criticando os procuradores, confrontando Sérgio Moro, politizando ao máximo a luta ao que chama de República de Curitiba. Lula tentou articular uma reação. Ele percebeu que todo o sistema político partidário poderia ruir. Não conseguiu avançar. Havia a possibilidade do impeachment, e o tema da luta contra a Lava-Jato caiu para segundo plano.

Num outro compartimento, as gravações de Sérgio Machado mostram a cúpula do PMDB tramando para deter as investigações. Nas intervenções de Romero Jucá fica claro que a expectativa era deter a sangria. Mas ao mesmo tempo era preciso derrubar o PT. Possivelmente, julgavam-se mais capazes, uma vez no poder, de realizar o sonho de preservação do sistema.

As intervenções de Aécio Neves, presidente do PSDB, são mais ambíguas. Aécio não assumia publicamente que era contra a Lava-Jato. No entanto, articulava leis para neutralizá-la, seja pela anistia ao caixa dois ou pela Lei de Abuso de Autoridade. No terceiro ano da Lava-Jato, Aécio é gravado tratando de dinheiro com Joesley Batista, um empresário, por boas razões, investigado em várias frentes.

A resistência do velho sistema foi se esfacelando até encontrar, agora em Temer, o último general, com uma tropa de veteranos da batalha de Eduardo Cunha, como o deputado José Carlos Marin. É um presidente impopular que se escora apenas na cativante palavra estabilidade. A mesma que Gilmar Mendes utiliza ao absolver a chapa Dilma-Temer diante de provas que o relator Herman Benjamin classificou de oceânicas.

Que diabo de estabilidade é essa? O Tribunal Superior Eleitoral, num espetáculo caro aos cofres públicos, perdeu toda a credibilidade. Mas mesmo ali, julgando um fato passado, a Lava-Jato estava em jogo. Não só porque desprezaram provas da Odebrecht.

O ministro Napoleão Nunes mostrou-se um bravo soldado do sistema em agonia. Referindo-se aos seus delatores, falou na ira do profeta passando a mão pelo pescoço, como se fosse decapitá-los. Num mesmo espetáculo, soterram provas contundentes, e um deles se comporta, simbolicamente, como se fosse um terrorista do Estado Islâmico.

Nada mais instável do que abalar a confiança na Justiça. As reformas necessárias, os 14 milhões de desempregados são uma realidade inescapável. Mas a estabilidade que o núcleo do governo está buscando é uma proteção contra a Lava-Jato. Oito ministros são investigados. O chamado núcleo duro, Moreira Franco e Padilha se agarram ao foro privilegiado.

Olhando o futuro próximo, não é a estabilidade que vejo, e sim turbulência. Um presidente desmoralizado pelos fatos policiais vai buscar todas as maneiras de se agarrar ao poder. Quando tiver de hesitar entre a estabilidade fiscal e a do seu cargo, certamente lançará mão de pacotes de bondades.

Mesmo um presidente indireto teria de seguir a sina de Lula, Renan, Jucá, Aécio e do próprio Temer. Uma das condições para que o Congresso escolha alguém é a promessa de proteção contra a Lava-Jato. Tarefa inglória. Todos falharam até agora. Por que um presidente nascido de uma escolha indireta teria êxito?

O seu trabalho seria desenvolvido num período eleitoral. A experiência mostra que nesses períodos a sociedade tem um peso maior sobre as decisões do Congresso.

Isso completa a visão de que não há estabilidade à vista, mas uma rota de turbulência. A escolha portanto é voar para frente ou para trás. Desligar ou não os aparelhos do velho e agonizante sistema politico partidário, ancorado na corrupção.

A ausência das manifestações de rua não significa que a sociedade perdeu o interesse. Pelo contrário, o impacto de espetáculos como o do TSE tem um longo alcance. É muito provável que, num momento em que achar necessário, vá comparecer com a célebre voz da rua. Se tudo o que aconteceu passar em branco, corremos o risco de nos transformar numa nação de zumbis. Com a exceção de praxe: os índios isolados da Amazônia.

* Fernando Gabeira é jornalista

Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/hora-de-desligar-aparelhos-21488149

Roberto Freire: A ‘herança maldita’ e o futuro

O tamanho do desafio que se coloca diante do atual governo – recuperar o Brasil e fazê-lo superar a mais grave crise econômica de sua história – é diretamente proporcional ao legado perverso deixado pelo lulopetismo após 13 anos de desmantelo e irresponsabilidade na condução do país. Em 2003, quando assumiu a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva atacou injustamente o seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, ao apontar a suposta “herança maldita” que recebia da gestão anterior. Pois a história provou que os responsáveis pela derrocada brasileira, especialmente no campo econômico, foram Lula, Dilma e o PT, e por onde se queira analisar não faltam dados para comprovar tamanho desastre.

Como se não bastassem os 14 milhões de desempregados que hoje retratam a penosa realidade brasileira, é necessário enfrentar uma outra faceta do problema que ameaça, inclusive, o futuro do país. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (Iets), publicada no último domingo (4) pelo jornal “O Globo”, o índice de desemprego entre os jovens de 14 a 24 anos já é de 30%, o que corresponde a quase 10% do total de brasileiros sem ocupação profissional, de acordo com o IBGE. Em números absolutos, o percentual representa nada menos que 1,265 milhão de jovens e adolescentes em capacidade de trabalho.

O levantamento, cuja responsável é a economista e pesquisadora Sonia Rocha, apontou ainda que a pobreza entre crianças e adolescentes de até 14 anos aumentou de 25,8% para 29% em apenas um ano, de 2014 a 2015. A situação é ainda mais preocupante quando se observa o grupo de pessoas entre 15 e 19 anos, que registrou um crescimento no percentual de pobres de 17,9% para 22,3% no mesmo período.

Outro relatório que escancara o quanto os governos do PT foram danosos ao Brasil foi publicado pelo prestigiado International Institute for Management Development (IMD), uma das mais respeitadas escolas de administração do mundo, em parceria com a Fundação Dom Cabral. De acordo com o World Competitiveness Yearbook, publicado desde 1989, o país perdeu 23 posições no ranking de competitividade mundial desde 2010 – quando Dilma foi eleita presidente –, despencando da 38ª para a 61ª posição em uma lista com 63 nações. Para que se tenha dimensão do estrago, o verdadeiro tsunami da incompetência lulopetista nos deixou à frente apenas de dois países: Venezuela e Mongólia.

A “pátria educadora”, slogan criado pelo marqueteiro oficial do PT durante o segundo governo Dilma, amarga a vexatória 62ª e penúltima colocação no ranking quando o critério é a qualidade da educação – embora o país seja o oitavo colocado em gastos públicos com ensino. Trata-se de mais um indicativo claro de que, se os governos lulopetistas deixaram algum legado ao Brasil, este foi altamente negativo sob todos os aspectos. Tudo isso só mostra o quão necessário foi o impeachment da ex-presidente, consumado em absoluto respeito à ordem democrática e constitucional e com amplo apoio da sociedade brasileira.

É importante lembrar que, apesar de ter contribuído decisivamente para levar o país ao atoleiro, Dilma não é a única responsável por tal descalabro. A irresponsabilidade teve origem ainda no governo Lula, que não soube aproveitar um momento de forte expansão da economia mundial e fez uma opção profundamente equivocada ao incentivar o consumo desenfreado, o que gerou um endividamento recorde das famílias. O PT não pensou em um projeto nacional de desenvolvimento; apenas pôs em prática um projeto de poder. O resultado, ao fim e ao cabo, é a maior crise econômica de nossa história – para não citarmos os infindáveis escândalos de corrupção e o saque aos cofres públicos.

A árdua tarefa de reerguer o Brasil e reconduzir o país aos trilhos do crescimento, a cargo do governo de transição, deve ser compartilhada por todos os que temos espírito público, responsabilidade e compromisso com o futuro. Independentemente do recrudescimento da grave crise política e moral que o país enfrenta neste momento, é preciso reunir forças em torno das reformas em tramitação no Congresso Nacional, propostas modernizadoras que nos levarão a um novo patamar de desenvolvimento. Superar a verdadeira herança maldita deixada por Lula e Dilma não é fácil, mas estamos no caminho certo e temos a obrigação de avançar.

* Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS

Fonte: http://noblat.oglobo.globo.com/artigos/noticia/2017/06/heranca-maldita-e-o-futuro.html

Fonte: http://www.diariodopoder.com.br/artigo.php?i=54628679732

Luiz Carlos Azedo: O tempo fechou

Há algumas semanas, num jantar com militares, Janot havia revelado que algo muito grave ainda estava por acontecer na Operação Lava-Jato

Enquanto um temporal atípico desabava de nuvens negras sobre Brasília, os irmãos Joesley e Wesley Batista, alvos mais recentes da Operação Lava-Jato, lançaram uma bomba que ameaça implodir o atual governo. Entregaram ao ministro Edson Fachin, em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal (STF), a gravação de diálogo comprometedor com o presidente Michel Temer, no qual ele avalizaria o pagamento de uma mesada ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para que permanecesse em silêncio quanto à Operação Lava-Jato. A notícia deixou o mundo político perplexo. Senadores e deputados esvaziaram as sessões do Congresso em busca de mais informações.

O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste quando a informação foi divulgada; comemorava a aprovação pelo Senado da renegociação das dívidas dos estados. Uma multidão de prefeitos ainda pululava pelos corredores da Câmara e do Senado, muitos com dificuldade de deixar o Congresso por causa da chuva. No Palácio do Planalto, a tropa de choque da Polícia do Exército, que agora guarnece suas dependências, buscava abrigo da chuva nas marquises e descansava os escudos, apoiados nos cassetetes, com capacetes sob o braço. Parecia apenas mais uma tarde chuvosa, num dos raros momentos em que o governo previa a chegada da bonança.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que divulgou parte da gravação, a conversa teria sido nas seguintes condições: Joesley relatou a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro para que ambos não contassem os segredos de dezenas de casos escabrosos envolvendo a cúpula do PMDB e o próprio presidente da República. Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu. Neste momento, segundo a matéria, teria diminuído o tom de voz, mas deu o seu aval: “Tem que manter isso, viu?”

Na delação premiada, Joesley teria afirmado que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas o presidente tinha pleno conhecimento da operação. Joesley teria pagado R$ 5 milhões para Eduardo Cunha após sua prisão, que corresponderia a um saldo de propina que o peemedebista tinha com ele. Disse ainda que devia R$ 20 milhões pela tramitação de lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. Os donos da JBS afirmaram que Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS). Informada do fato, a Polícia Federal filmou Rocha Loures recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley. O Palácio do Planalto distribuiu nota negando a declaração atribuída a Temer.

Na mesma delação, o presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), teria sido gravado pedindo R$ 2 milhões a Joesley. O dinheiro teria sido entregue a um primo do presidente do PSDB, que teria depositado o valor na conta de uma empresa do senador Zeze Perrella (PSDB-MG). Joesley relatou também que, supostamente, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega negociava o dinheiro da propina destinado ao PT e seus aliados, inclusive os interesses da JBS no BNDES.

A operação

No jargão das investigações, foram realizadas “ações controladas”, nas quais a Polícia Federal deixou de realizar prisões em flagrante para não prejudicar as investigações, mas filmou a cena do crime, rastreou malas e carimbou cerca de R$ 3 milhões em propina. Ao contrário das longas negociações com a Odebrecht e a OAS, a delação premiada da JBS foi feita em tempo recorde e rompe a blindagem constitucional do presidente da República, que não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Ocorre que as gravações foram feitas durante o exercício do mandato, o que pode ser razão para o impeachment de Temer e/ou a abertura de investigações pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O procurador-geral Rodrigo Janot comandou pessoalmente a operação, que teve procedimentos incomuns, pois o delator entrava na garagem da Procuradoria-Geral da República no seu próprio carro, sem se identificar. Simultaneamente, a JBS contratou o escritório de advocacia Trench, Rossi e Watanabe para tentar um acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). A JBS tem 56 fábricas nos EUA, onde lidera o mercado de suínos, frangos e o de bovinos. O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo, já homologou a delação: os sete delatores não serão presos nem usarão tornozeleiras eletrônicas. Será paga uma multa de R$ 225 milhões para livrá-los das operações Greenfield e Lava-Jato, que investigam a JBS há dois anos.

Esse é o resumo da ópera, mas os bastidores começam a aparecer. Há algumas semanas, num jantar com militares, Janot havia revelado que algo muito grave ainda estava por acontecer na Operação Lava-Jato, mas não abriu o jogo. Imaginava-se que poderia estar relacionado à delação premiada do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, ou seja, que seria algo mirando os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff, que atingisse o sistema financeiro ou os fundos de pensão. Na verdade, a bomba mirava o presidente Michel Temer e estava sendo construída a muitas mãos, ou seja, com a participação proativa da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.

* Luiz Carlos Azedo é jornalista.

1º de Maio: Dia de luta e de reflexão sobre a necessidade das reformas

Davi Zaia

O Partido Popular Socialista (PPS), sucedâneo do PCB (Partido Comunista Brasileiro), com firme e histórica presença nos movimentos sindicais e nas lutas de nosso povo, saúda os trabalhadores brasileiros pela passagem de mais um 1º de Maio e conclama mulheres e homens do mundo do trabalho a refletirem sobre o momento de profunda crise econômica e política deixada pelo desgoverno do PT (Partido dos Trabalhadores) ao País e da necessidade das reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo de transição do presidente Michel Temer.

O desemprego recorde de 13,7% no primeiro trimestre deste ano registrado pelo IBGE, que já atinge 14,2 milhões de pessoas, mostra a dimensão da crise na qual as gestões lulopetistas mergulharam o Brasil, marcadas ainda pelo desequilíbrio das contas públicas, inflação e juros altos, e pelos dos escândalos de corrupção do mensalão e do petrolão.

Para enfrentar a herança maldita do PT e recuperar a economia, o PPS reconhece a importância das medidas adotadas pelo governo Temer – redução da inflação, queda dos juros, liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantis por Tempo de Serviço), além da aprovação a PEC dos Gastos Públicos no ano passado para o equilíbrio financeiro – e apoia as propostas apresentadas pelo Executivo ao Congresso de reformas da Previdência e trabalhista.

O PPS considera fundamental o avanço da reforma previdenciária para garantir a estabilidade do sistema de aposentadorias no País e contribuiu para aperfeiçoar o projeto, apresentando diversas propostas que foram acatadas pelo relator da matéria na comissão especial da Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

O partido também avalia que a reforma trabalhista, já aprovada na Câmara e que agora segue para votação no Senado, é um passo importante para a modernização das relações de trabalho no Brasil e que as mudanças preservam os principais direitos dos trabalhadores, dentre eles o 13º salário, férias e a jornada de trabalho.

PPS tem posição clara de que é preciso modernizar a legislação trabalhistas e previdenciária para torna-las mais adequadas ao momento atual de enormes dificuldades provocadas pelo crescente desemprego e também das constantes mudanças no mundo do trabalho.

Neste 1º de Maio, o PPS conclama todos os trabalhadores brasileiros a refletirem sobre os caminhos que o País terá de trilhar para superarmos a crise, buscarmos a estabilidade política e o crescimento econômico, reafirmando o compromisso com o Brasil, o fortalecimento da democracia e o respeito aos princípios republicanos.

* Davi Zaia é presidente do PPS

Denis Lerrer Rosenfield: O impasse

Analisando o cenário político, torna- se inevitável utilizar conceitos militares: a elite da classe política está sendo dizimada. Os mais importantes partidos estão envolvidos nas delações agora vazadas e tornadas públicas. PT, PMDB, PSDB, PRB, PP e outros foram delatados, em depoimentos bastante verossímeis, cujas provas serão logo apresentadas.

Ex-presidentes entraram também na lista, com grande destaque para Lula e Dilma Rousseff. O primeiro terá pouquíssimas chances de ser candidato novamente, apesar de sua demagogia e da estridente defesa de seus advogados, diretos ou indiretos. Oito ministros do presidente Michel Temer foram acusados, levantando uma pesada sombra sobre seu governo. Seu afastamento da sociedade tende a aumentar se mantiver o status quo. Um terço do Senado foi acusado, bem como expressivo número de deputados, embora proporcionalmente menor.

Como pode um país seguir adiante com tal falta de representatividade de sua classe política? A sociedade não se reconhece em seu governo nem em seus parlamentares. Na verdade, nem os considera “seus”, mas deles mesmos, por estarem envolvidos na corrupção, agindo de costas e à revelia do conjunto da Nação. Desconhecem o significado de bem coletivo, do que é a coisa pública.

É bem verdade que estamos na etapa de abertura de inquéritos, ainda vai ser decidido quem é culpado ou inocente. Não se pode prejulgar juridicamente o desenlace das denúncias e dos posteriores julgamentos. Todavia a defesa dos envolvidos é por demais precária, todos repetem o mesmo mantra de que são inocentes ou ainda não foram julgados… Poucos se voltam para o real esclarecimento dos fatos que os incriminam.

Um olhar desavisado levaria a acreditar que todos são santos e os delatores, mentirosos, como se estes não corressem o risco de perder os benefícios da colaboração premiada se não respeitarem a verdade. Os políticos só aumentam a sua falta de credibilidade. Não transmitem confiança à sociedade. E assim propiciam um julgamento político, irreversível, de que são culpados. Seriam péssimos atores. A sociedade clama por mudanças e reafirma com força a moralidade pública, valor que ela percebe como inexistente em nossos governantes e representantes.

Acontece que o País não pode parar. Se o fizer, acoplar-se-á a essa enorme crise política, agravando a crise econômica e social, isso quando começamos a observar certas tendências que estão revertendo a curva no que diz respeito a inflação, PIB, investimento e desemprego. Tudo é ainda muito incipiente, continuando tributário das turbulências políticas. Em pouco tempo o novo governo muito fez na área socioeconômica, embora pouco tenha apresentado no quesito da moralidade pública. Vivemos um impasse que se pode traduzir tanto num avanço quanto numa reversão das expectativas.

As reformas aprovadas pelo governo Temer, como as do teto do gasto público e da terceirização, são estruturantes no que diz respeito ao presente e ao futuro do País. Devem ser necessariamente complementadas pelas da Previdência e da modernização da legislação trabalhista. Se estas não forem feitas por causa da crise política, não só o governo se fragiliza, como o País terá sérios problemas, ainda mais agudos, nos próximos anos. E qualquer que seja o próximo presidente, de “esquerda” ou de “direita”, terá inevitavelmente de enfrentar essas questões. Melhor fazê-lo agora, pois seu custo será menor; caso contrário vai aumentando com o correr do tempo e com a inércia governamental, política e partidária. O resto é mera encenação demagógica.

Dentre os sérios problemas do atual governo está o seu déficit de comunicação, pois não tem conseguido transmitir à sociedade a necessidade dessas mudanças. Termina se consolidando na opinião pública a ideia de que elas ferem “direitos” e seriam de natureza “neoliberal”. Os eleitores, capturados pela desinformação, exigem de seus parlamentares, por exemplo, que votem contra a reforma da Previdência. Tal discurso acaba por disseminar essa percepção, como se tudo dependesse de vontade política na distribuição dos recursos públicos.

Na perspectiva da esquerda e de uma direita irresponsável, toda a discussão passa a ser focada na estrita esfera distributiva, não levando em conta a produtiva. Discute-se a ampliação dos benefícios sociais, os ditos “direitos” das corporações, a criação de novos privilégios, e assim por diante, como se os recursos do Tesouro fossem inesgotáveis. Daí, pode vir a tornar-se encarniçada a luta entre as corporações incrustadas no Estado e o restante da população, que não goza os mesmos benefícios. Assim sendo, os dispêndios do Estado logo se tornarão muito superiores às suas receitas, levando a uma situação de insolvência que, por sua vez, aguça ainda mais os conflitos sociais.

As políticas públicas, e os partidos, deveriam estar mais voltados para as condições de produção de riquezas, de tal modo que os recursos à disposição do Estado possam também aumentar. Quanto mais rica for a sociedade, maior será a sua capacidade distributiva. Quanto mais insistir num distributivismo social sem amparo produtivo, menor será a sua própria capacidade distributiva, além de hipotecar a riqueza presente e a futura. Criam-se, dessa forma, condições de asfixia da capacidade produtiva, que seriam concretizadas por aumentos de impostos e contribuições voltadas para financiar os déficits previdenciários.

O Estado de bem-estar, também dito previdenciário, deve enfrentar o problema de financiamento da sua Previdência, uma vez que o seu crescimento exponencial não cabe mais dentro de suas disponibilidades de financiamento. Não se trata, como se alardeia, de um problema de “direitos”, mas de como o Estado é capaz de gerir os seus recursos. O bolo é limitado. Uma fatia maior para a Previdência significa fatias menores para saúde, saneamento, educação e habitação.

Fonte: O Estado de S. Paulo – 17/04/2017

Foto: Antonio Cruz/EBC

Roberto Freire: Venezuela golpeada

Todos aqueles verdadeiramente compromissados com a defesa da democracia, da pluralidade e da liberdade vêm acompanhando com muita preocupação o desenrolar da gravíssima crise política e social pela qual passa a Venezuela. Infelizmente, o governo comandado por Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, há muito ultrapassou todos os limites institucionais que ainda o distinguiam de um regime de exceção. O que existe hoje na Venezuela é uma ditadura instalada e escancarada que suprime direitos civis, mantém presos políticos e impede a separação e a independência entre os Poderes.

A escalada da tensão subiu muito nos últimos dias, especialmente desde que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) decidiu simplesmente assumir as funções da Assembleia Nacional – cuja maioria é composta por parlamentares oposicionistas –, além de anular todas as decisões do Legislativo e retirar a imunidade dos deputados da oposição. Após tamanha arbitrariedade, diante da gigantesca repercussão negativa e da forte pressão da opinião pública internacional, o governo de Maduro recuou, e o TSJ suspendeu as decisões e restabeleceu as competências do Parlamento.

Entretanto, até mesmo essa atitude revela o caráter autoritário do regime venezuelano e a absoluta interferência do presidente da República no Judiciário, que está subordinado aos interesses do governo. Foi o próprio Maduro, afinal, quem convocou o chamado Conselho de Defesa, composto por representantes das diversas esferas de Poder, para que a medida fosse revogada. O presidente da Assembleia, Julio Borges, se negou a comparecer ao encontro e afirmou, corretamente, que o presidente venezuelano “é o responsável pela quebra da ordem constitucional” e que “não pode pretender, agora, ser um mediador”. Não restam dúvidas de que houve um autogolpe de Estado na Venezuela, perpetrado por um presidente que extrapolou suas prerrogativas constitucionais para instalar um regime ditatorial no país.

Em legítima resposta às sucessivas violações à Constituição, que infelizmente se tornou letra morta sob o regime chavista, as principais forças de oposição convocaram grandes manifestações no país. As imagens que rodam o mundo mostram Caracas e várias outras cidades venezuelanas tomadas por uma multidão pedindo a liberdade imediata dos presos políticos, a convocação de eleições gerais e, consequentemente, a saída de Maduro. É importante lembrar que, no fim do ano passado, o país já havia registrado aquelas que, muito provavelmente, foram as maiores mobilizações da história recente da Venezuela, talvez tendo até superado, proporcionalmente, os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff no Brasil.

Na última segunda-feira (3), o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou por aclamação uma resolução em que aplica a Carta Democrática do bloco contra a Venezuela. Segundo o texto do documento, a decisão do TSJ de assumir as atribuições do Parlamento “é incompatível com a prática democrática” e configura “uma violação da ordem constitucional”. Uma das vozes mais críticas ao atual regime venezuelano, o secretário-geral da entidade, o socialista uruguaio Luis Almagro, já havia qualificado recentemente o governo de Maduro como uma “tirania”. Em mensagem publicada no Twitter em agosto de 2016 e direcionada ao opositor venezuelano Leopoldo López, um dos muitos presos políticos naquele país, Almagro afirmara que não há na Venezuela “nenhuma liberdade fundamental e nenhum direito civil ou político”. É importante destacar que se trata de um respeitado advogado, político e diplomata uruguaio, integrante da chamada Frente Ampla. Almagro foi ministro das Relações Exteriores do governo de José Mujica.

Em linhas gerais, trata-se de uma posição semelhante àquela adotada pelo Itamaraty, sob comando do chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que vem dando continuidade ao bom trabalho realizado pelo ex-ministro José Serra. Sob o governo do presidente Michel Temer, a política externa brasileira foi reconduzida ao patamar em que sempre esteve e do qual se afastou durante os 13 anos de governos lulopetistas. Com uma postura firme, altiva e crítica em relação ao autoritarismo chavista, o Brasil hoje não é mais subserviente em relação aos abusos cometidos por Nicolás Maduro. Tanto é assim que, em reunião no último sábado (1º) com a presença dos chanceleres de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul ativou a cláusula democrática contra a Venezuela em função da “falta de separação de poderes” e por ter identificado uma “ruptura da ordem democrática”.

Não há saída para a crise enfrentada por aquele país que não passe, de imediato, pela libertação de todos os presos políticos e abertura de um diálogo amplo e irrestrito entre o governo de Maduro, a sociedade civil e as oposições, além do cumprimento de um cronograma eleitoral. Manifestamos nossa solidariedade ao povo venezuelano, que tem coragem e determinação, apesar de todo o sofrimento, e certamente será bem sucedido ao final dessa árdua caminhada em direção à liberdade.

(Diário do Poder – 07/04/2017)

Roberto Freire é presidente licenciado do Partido Popular Socialista (PPS)

Luiz Sergio Henriques: A democracia em crise e seus partidos

Publicado no O Estado de S. Paulo em 19/03/2017

Os democratas estão sendo chamados a esconjurar um desvio para o inferno

Impossível predizer minimamente, no denso cone de sombra em que nos movemos, o futuro do sistema partidário, ainda e apesar de tudo elemento essencial de qualquer moderna democracia de massas que se preze. Partidos – diz a expressão famosa – são, ou devem ser, a democracia que se organiza e se afirma, elos decisivos, mas não exclusivos ou excludentes, de uma relação saudável entre sociedade civil e sociedade política.

Nunca tivemos tradições partidárias propriamente consolidadas, que encarnassem interesses e concepções de mundo relativamente estáveis e transmitidas de uma geração para outra. O peso do Estado na modernização brasileira não raro impossibilitou a emergência e a consolidação de partidos organizadores de opinião e formadores de quadros dirigentes. Basta lembrar que em 1964 se interrompeu bruscamente o sistema que bem ou mal se vinha constituindo nos marcos da Constituição de 1946. E, no ocaso do regime autoritário, Arena e MDB seriam dissolvidos ou mudariam de pele, dando origem ao pluripartidarismo afinal consagrado na Constituição de 1988.

Tradições interrompidas, vida política controlada “de cima” nos períodos autoritários recorrentes, tendência à fragmentação nos momentos de liberdade – tudo isso contribuiu para o caminho inóspito que teve entre nós a formação de partidos nacionais. E aqui se entende por partido nacional não só aquele que se espalha pelo território do País, ou por boa parte dele, como também, e talvez principalmente, aquele que ultrapassa a limitada fronteira de seus (legítimos) interesses próprios, procurando dar uma resposta minimamente coerente aos problemas do conjunto da sociedade. Sem esse movimento de autossuperação não há política, ou pelo menos não há grande política.

A explosão de partidos pós-1988 foi apenas um dos problemas deixados para trás ou ainda insuficientemente tratados. Não que se devesse impedir a livre criação de agremiações, mas certamente se devia obstar que as normas de acesso às formas de financiamento público, incluído o tempo na televisão, se tornassem tão frouxas que a proliferação de siglas virasse um capítulo bizarro do “empreendedorismo” nacional – muito útil na vida econômica, mas fator de desagregação na vida partidária e na parlamentar.

Os partidos com os genes de centro-direita, como o PP e o DEM, progressivamente entraram em declínio, com pouca capacidade programática e limitada inserção na sociedade, apesar de esforços do Democratas no sentido de estabelecer uma agenda econômica liberal. Reuniram-se aos partidos de vocação centrista ou de centro-esquerda, como o PMDB e o PSDB, na categoria de partidos basicamente parlamentares. É verdade que continuam a disputar com êxito eleições locais e empalmam milhares de prefeituras e governos estaduais, sem falar que ostentam milhões de filiados nos cartórios eleitorais, mas este último dado não significa enraizamento ou adesão consciente.

Em certos momentos, como o PMDB na saída da ditadura ou o PSDB na reforma liberalizante, representaram forças sociais vivas e propuseram programas de governo consistentes. Isso durou pouco e, a partir de 2002, na proposição de algum tipo de “projeto nacional” viram-se francamente ultrapassados pelo PT. Caso curioso, o deste último. Resultado de ampla mobilização – que se pense nas comunidades de base, no sindicalismo do ABC ou na adesão de parte significativa dos intelectuais –, quis credenciar-se como uma formação da nova esquerda e até em ruptura com a trajetória estatista e nacional-desenvolvimentista dos comunistas de 1950-1960. Uma pretensão, contudo, que feneceria antes do fim do primeiro mandato do presidente Lula e agora, aliás, se exacerba com o desarquivamento do queremismo para 2018.

Não se pode dizer que, ao afirmar-se como o mais sólido dos partidos, o PT tenha pensado no conjunto do sistema partidário, como seria de esperar de uma força madura. Hostil a alianças no período “heroico”, orgulhosamente isolado na hora de acumulação de forças, a elas se entregou sem nenhum pudor, atropelando requisitos legais, assim que se viu à frente do Executivo. Como resultado, parte considerável de seu grupo dirigente ainda há poucos anos terminaria ingloriamente condenada nos termos da Ação Penal 470, fato tremendo que, em condições normais, deveria desencadear profundo esforço de revisão de ideias e práticas.

À luz do que se seguiu e se prolongou até 2014, dificilmente se pode deixar de considerar aquele partido como fator de desestabilização dos demais, ao continuar a cooptar lideranças e a lotear pedaços do aparelho de Estado possivelmente “como nunca antes na História do País”. Um balanço melancólico, sem dúvida, ainda que se deva dizer que aperformance pateticamente convencional dos outros atores foi, ao longo do anos, um convite à investida que sofreram e a que se adaptaram de um modo ou de outro – ou, pior ainda, replicaram em tom menor nas realidades estaduais sob seu controle. Em síntese, os atores secundários não souberam reagir, organizando-se, e jamais estiveram à altura do desafio, contribuindo com seu anacronismo para o empobrecimento da democracia dos partidos a que hoje, atônitos, assistimos.

As sombras são espessas, a visibilidade é mínima. Tem de haver gente de todo o espectro, esquerda incluída, com um travo amargo na boca e disposta a reconstruir em novas bases seus partidos, suas lealdades e convicções. Admitamos sobriamente que uma possibilidade real, hoje, é a do surgimento de aventureiros a denunciar o jogo partidário como intrinsecamente corrupto e a buscar uma conexão direta e irracional com os eleitores. Esse seria o desvio para o inferno, que os democratas, sem exceção, estamos chamados a esconjurar, sob pena de revivermos, como diz o poeta, os mesmos tristes e velhos fatos que já deveriam estar recolhidos aos álbuns do passado.

* Tradutor e ensaísta, é um dos organizadores das 'obras' de Gramsci no Brasil.

Raul Jungmann: As Forças Armadas nas ruas

O emprego de militares não deve ser banalizado, e muito menos se destina a corrigir crises sistêmicas e problemas estruturais de segurança pública

Publicado no Jornal O Globo em 18/02/2017

A crise na segurança pública do Rio de Janeiro e do Espírito Santo traz à tona o papel das Forças Armadas em resposta à crescente demanda da sociedade por segurança.

A Constituição (artigo 142) consagra como funções das Forças Armadas, além da defesa da pátria e da garantia dos poderes, a manutenção da lei e da ordem (GLO). O emprego das Forças Armadas na GLO está regulamentado pelo Decreto nº 3.897, de 24/8/2001, com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sempre que os instrumentos à disposição das autoridades locais tenham-se esgotado, ou seus meios estejam indisponíveis, inexistentes ou insuficientes. O emprego das Forças Armadas deverá ser episódico, em área definida e ter a menor duração possível.

Desde outubro de 2008, foram autorizadas 42 GLOs, sendo sete delas em nove meses de minha gestão. As Forças Armadas garantiram a segurança em eleições municipais e nacionais, em visitas de autoridades estrangeiras e nos grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, sempre com avaliação positiva pela população.

Os militares estiveram presentes no processo de pacificação de comunidades do Rio de Janeiro. No Complexo da Maré, as Forças Armadas restabeleceram condições de cidadania para cerca de 140 mil pessoas.

Em Natal, com a operação Potiguar (2016 e 2017), os militares atuaram frente à onda de violência que assolou a cidade. No Recife, a operação Pernambuco devolveu a normalidade aos cidadãos. Com a operação Varredura, as Forças Armadas atuaram nas dependências de estabelecimentos prisionais a fim de detectar materiais ilícitos ou proibidos.

Em que pese a eficácia das ações de GLO e o alívio trazido às populações angustiadas com a violência, é necessário deixar clara a natureza da participação das Forças Armadas na segurança pública. O emprego de militares não deve ser banalizado, e muito menos se destina a corrigir crises sistêmicas e problemas estruturais de segurança pública. É necessário que todas as entidades assumam seu papel, no âmbito de suas respectivas competências e responsabilidades constitucionais. Não podem os militares assumir, de forma continuada, funções que os distanciam de suas finalidades em substituição a instituições que detêm responsabilidade primária na matéria.

A Constituição ressalta que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (Artigo 144). As Forças Armadas, com seu patriotismo e sua ética resumida na expressão “missão dada, missão cumprida”, desempenharão com eficácia seu papel, mas a solução da profunda crise de segurança vai muito além de seu emprego. Ela passa pela refundação do contrato social brasileiro, com o fortalecimento do pacto federativo, a responsabilidade fiscal e a renegociação das dívidas dos estados, o investimento em educação, saúde, infraestrutura social e segurança pública, o apoio do Congresso e do Judiciário e, vale insistir, a ética na política.

As Forças Armadas darão sua contribuição, mas as outras instâncias do Estado também devem fazer sua parte.

* Raul Jungmann é ministro da Defesa

A anti-globalização: do subcomandante Marcos a Trump

O protecionismo triunfa nos países mais desenvolvidos do mundo ocidental, nos quais nasceu a ideologia neoliberal

Em 01 de janeiro de 1994 se levantava no México o Exército Zapatista de Libertação Nacional, chefiado pelo subcomandante Marcos. Trata-se do dia em que entrou em vigor o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o Nafta. Alguns consideram que este evento foi a primeira resposta à globalização, ou seja, o marco fundacional dos movimentos altermundialistas.

Em seguida, vieram mais protestos: entre o final dos anos 1990 e início dos 2000, cada cúpula dos organismos propulsores da globalização, bem como os seus signos de identidade, como o livre comércio, a desregulamentação e a liberalização e, em última análise, a eliminação das fronteiras para o capital (Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial), se tornariam palco de protestos dos altermundialistas, como se denominavam seus protagonistas, uma vez que não propunham acabar com a globalização, mas sim construir um outro modelo para ela ("outro mundo é possível" era seu lema). No inventário de eventos, encontramos em Madrid, onde se celebrou o cinquentenário do FMI, a importantíssima contra-cúpula de Seattle, contrária à OMC, Génova, Gotemburgo, Barcelona, Praga. Ao mesmo tempo, os fóruns sociais surgiram como caminhos, sendo o mais importante o de Porto Alegre (Brasil), onde diferentes movimentos de todo o mundo se reuniram para discutir os problemas globais e, sobretudo, para se sentirem em comunidade.

Nestes encontros contrários a globalização neoliberal, que também eram reuniões internacionais de contestação a um sistema que se expandiu e se radicalizou desde os anos oitenta com Thatcher e Reagan e, especialmente, depois da queda da União Soviética, seu único e grande rival histórico, surgiram pessoas de muito brilho, de grande personalidade, e até mesmo com aura. Talvez pudessem ser comparados aos filósofos e ativistas de maio de 68. Entre os protagonistas da anti-globalização havíamos mencionado Marcos. Outro nome que merece ser apontado é o de José Bové, sindicalista agrário, ativista anti-globalização, defensor da soberania alimentar, e co-fundador da ATTAC, em 1998. Bové também foi candidato à presidência da República Francesa, porém com péssimos resultados.

A ATTAC, grande instituição antiglobalização ainda atuante, nascia como um grupo de pressão, que defendia a introdução de um imposto sobre as transações financeiras internacionais, a chamada taxa Tobin, com o duplo objetivo de, por um lado, reduzir a especulação nos mercados e, por outro, ajudar a compensar, ainda que minimamente, algumas sociedades que estiveram à margem dos predicados reais da globalização. A globalização era acusada de desestruturar economias nacionais e desprezar os princípios democráticos, impondo pressões sobre os Estados para liberalização e desregulamentação econômica, aumentado as desigualdades sociais. Estas eram mais ou menos as ideias expressas por Ignacio Ramonet em um editorial publicado no “Le Monde Diplomatique” em 1997, no momento da crise asiática. Ramonet, também co-fundador da ATTAC, foi um dos principais disseminadores da anti-globalização.

No rastro da queda do Muro de Berlim e, posteriormente, da URSS, quando o capitalismo se apresentava sem um modelo rival, de modo que se criavam condições para que se expandisse em todo o mundo em sua forma mais pura, a União Europeia dava o maior impulso de sua história para a sua integração: em 1992, firmou-se o de Tratado Maastricht e, em 2002, o euro começou a circular nas ruas de doze países europeus. A mini-globalização europeia também sofreu contestações, ainda que minoritariamente. Na Espanha, a “Esquerda Unida” se colocou contra Maastricht. Na França, houve uma mobilização relativamente importante contra o projeto de constituição europeia. Além disso, houve dois casos altamente divulgados: os da Dinamarca e do Reino Unido, que não renunciaram à sua soberania monetária. Hoje, esses dois países ainda seguem fora do euro e um deles iniciou o processo de auto exclusão da União Europeia.

O grande paradoxo

Muitos anos após os primeiros protestos contra a globalização passamos a falar de “desglobalização”. Não se trata apenas de reclamações e protestos da sociedade civil. Agora se trata de vitórias que estão apontando forças do próprio sistema (o Partido Republicano americano, por exemplo) apoiadas em determinadas ocasiões por outsiders (Donald Trump, um homem de negócios que apresenta sua faceta mais heterodoxa se tornando um político anti-elites). Além disso, a ideia de desglobalização triunfa em países centrais, nos maiores do mundo ocidental, nos mesmos locais de nascimento da ideologia liberal.

O paradoxo é enorme: 23 anos após o levante zapatista, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça as empresas americanas com as tarifas para os produtos fabricados no México a serem vendidos nos EUA. Ademais, Trump alerta para uma futura renegociação do NAFTA e apela pela saída norte americana do Tratado Transpacífico (TPP). Somado a isso, em seu primeiro discurso como presidente, Trump fez um apelo para que as empresas dessem prioridade aos trabalhadores americanos. Prometeu recuperar os empregos perdidos e a riqueza para a classe média americana, perdidos, em sua análise, em consequência da globalização. No Reino Unido, os cidadãos decidem, em um referendo chamado pelo primeiro-ministro do Partido Conservador, se excluir da União Europeia. A Frente Nacional de Marine Le Pen aproveita as “vitórias” de Trump e do Reino Unido para declarar que a próxima ocorrerá na França, que também procura retrair-se para as limitadas fronteiras do Estado nacional. E talvez poderemos ver algo semelhante na Itália, onde a Liga do Norte, o Movimento Cinco Estrelas e Forza Italia planejam, mais ou menos abertamente, um referendo para deixar o clube europeu. Como dito no fim de semana passado, a extrema-direita europeia se reunia, encorajada pelos bons agouros que Trump lhes transmitiu dias antes: haverá mais rupturas na Europa similares ao “Brexit”.

O descontentamento gerado pela globalização está se manifestando nos países que eram considerados os grandes vencedores do livre mercado global. Explica-se, talvez, porque tenham negligenciado que mesmo dentro destes países beneficiados pelo desaparecimento das fronteiras do capital haveria grupos sociais excluídos, ou seja, às margens da globalização. Estes grupos não são apenas afetados na vida material (as deslocalizações os deixaram sem trabalho e as migrações fazem com que o valor de sua força de trabalho seja reduzido), mas também na vida "espiritual": as diluições das fronteiras parecem ameaçar a identidade dos grupos mais fracos. Daí a retração das identidades ante a novos fenômenos, como o afluxo de refugiados para países onde a imigração tem sido quase inexistente, como a Hungria e outros países da Europa Central e Oriental, outro foco geográfico principal da desglobalização.

A anti-globalização que venceu as eleições no Sul a que vence no Norte

A anti-globalização, por sua vez, teve sucessos institucionais nos países emergentes, particularmente na América Latina, como escreveu o vice-presidente boliviano Álvaro García Linera, no jornal argentino Página 12: "Os primeiros passos em falso da ideologia da globalização são sentidos no início do século XXI na América Latina, onde os trabalhadores, plebeus urbanos e rebeldes indígenas se aglutinam para tomar o poder do Estado. Combinando maiorias parlamentares com ação de massa, os governos progressistas e revolucionários implementaram uma variedade de opções pós-neoliberais mostrando que o livre mercado é uma perversão econômica passível de ser substituída por modelos de gestão econômica muito mais eficientes para reduzir a pobreza, criar igualdade e promover o crescimento econômico".

“Existe alguma relação entre o altermundialismo de vinte anos atrás com as estratégias nacionalistas de hoje?” Jaime Pastor, professor do Departamento de Ciência Política e Administração da Universidade Aberta, afirma que o movimento de duas décadas atrás foi uma resposta à globalização financeira e neoliberal, a concentração de poder nas mãos de grandes empresas multinacionais, ao ataque à propriedade comunal indígena; foi um movimento contra a "globalização feliz". Por outro lado, em sua opinião, Trump e Brexit representam uma reação à crise dessa "globalização feliz". Ambos, surgem, diz Jaime Pastor, para defender a prioridade nacional na sua qualidade de grandes potências. Há também neles, na opinião do professor, razões competitivas: querem sair com o mínimo de danos possíveis da desaceleração econômica. Os desglobalizadores atuais se apoiam, continua Pastor, no sentimento de piora nas condições de vida de uma parcela da população, a saber, as vítimas da desindustrialização do norte. Em suma, o que estamos testemunhando agora, como afirma Pastor, é uma combinação de egoísmo nacionalista de grande potência que se apoia no mal estar popular daqueles que perderam com as deslocalizações de empresas que percorriam o mundo em busca de redução de custos e maximização do lucro.

Na mesma linha, Jorge Fonseca, Professor de Economia Internacional da Universidade Complutense de Madrid e membro do Conselho Científico da ATTAC, afirma: "Por enquanto, o que existe é luta pela hegemonia na globalização em que os Estados Unidos perderam seu status de potência hegemônica absoluta e que agora buscam recuperá-la “renegociando a globalização”, que permanecerá neoliberal, a menos que uma crise profunda como a dos anos trinta tenha força para romper com este cenário”. Continua Fonseca: "Na verdade, os movimentos anti-sistêmicos são altermundialistas e a suposta atitude anti-globalização de Trump é, na verdade, uma chantagem para renegociar com mais vantagem os termos dos acordos de livre comércio num momento em que os Estados Unidos estão socialmente divididos. E não são comparáveis as políticas de soberanias "defensivas" dos países latino-americanos com as ofensivas nacionalistas de países como os EUA ou o Reino Unido. Enquanto uma procura limitar espoliação internacional, a outra procura irá aumentá-la".

O economista Ramón Casilda observa que, na verdade, Donald Trump não fez campanha contra a globalização, de modo que o presidente dos EUA está apenas lançando propostas para resolver os sintomas gerados por seus efeitos negativos sobre a economia dos EUA, recorrendo a um modelo antigo, o da industrialização por meio de substituição de importações.

Miguel Angel Diaz Mier, professor da Universidade de Alcalá, sintetiza uma possível resposta ao que está acontecendo: "Uma questão importante é definir o que se entende por globalização, cuja principal característica é se tratar de um processo dinâmico. Consequentemente, parece claro que a globalização do século XXI tem algumas das características em comum, ainda que não todas, com a globalização do século XX. Nesse sentido, é possível falar de desglobalização, embora pareça claro que a ideia de globalização será definida novamente". Assim, as características da nova globalização podem responder, de acordo com Diaz Mier, a novas situações como a luta contra as alterações climáticas, as respostas à migração, com o seu impacto sobre a divisão internacional do trabalho. O capitalismo entrou, portanto, em uma dinâmica que deve ser acompanhada de perto.

Porém, frente aos recentes acontecimentos, a questão é saber se houve mais vítimas no norte do que no sul, dado que no norte a antiglobalização agora triunfa, enquanto que no sul, gradualmente, governos que a ascenderam na América Latina agora se dissolvem.

"Vítimas existiram no norte e no sul", disse Pastor. Mas talvez se manifestaram em diferentes momentos históricos. No sul, a antiglobalização explodiu com a força institucional na década de noventa, após as imposições de políticas de ajuste e de super-exploração de recursos e trabalho praticadas ao longo dos anos oitenta. A queda de alguns líderes de esquerda nos últimos anos na América Latina se deve, de acordo com Gonzalo Berrón, pesquisador associado da TNI (Transnational Institute), falando do Brasil, ao fato de que a crise econômica impediu que se cumprissem as promessas de bem-estar. Tais promessas não foram cumpridas sobretudo para as classes médias. "Estamos em uma inversão de ciclo. A primeira onda anti-globalização levou ao poder governos progressistas, que não corresponderam às expectativas, de modo que agora estamos tornando a opções liberais", descreve Berrón.

Em comparação com o sul, continua Pastor, os trabalhadores do norte foram privilegiados, embora estes últimos parecem ter acabado por deflagrar um movimento que Pastor chama de “o chauvinismo do declínio do bem estar". Mas de qualquer modo, como afirmou Fonseca, "esta globalização, neoliberal e de predomínio das finanças e domínio monopolista das grandes multinacionais, é prejudicial para o desenvolvimento não só dos países do Sul, mas também para os desenvolvidos, onde crescem a desigualdade e a pobreza. A exceção é a China, que está passando por um processo de industrialização contínuo de mais de trinta anos e mais limitadamente seus países vizinhos, como Malásia e Vietnã, que melhoraram seu nível de desenvolvimento humano de acordo com as Nações Unidas, mas também encaram limites difíceis de se superar. "

Os últimos movimentos que surgiram nos países desenvolvidos são muito institucionalizados e procuram ganhar poder de forma convencional em parte porque seus protagonistas saem do próprio poder. Há vinte anos, a anti-globalização, como Pastor Jaime define, foi um movimento de nômades, com pouco alcance em território nacional. E sua força sempre limitada se esgotou rapidamente. Talvez, como Pastor observou, seu último episódio foi a mobilização contra a guerra no Iraque. Desse modo, terminou a onda de antiglobalização progressista no norte. "Não houve tempo para um alcance a nível de estado nacional no norte, ao contrário Sul", afirmou Pastor. Os movimentos antiglobalização não se concretizaram no norte e pareciam sempre minoritários. Isto, para além da suas idiossincrasias horizontais e quase espontâneas, também se deu por outras razões, como explica Gonzalo Berrón: "O primeiro lugar da antiglobalização foi o Sul, a América Latina, porque se opôs mais fortemente ao Consenso de Washington, que impunha desregulamentação e liberalização. No norte, é verdade que naqueles anos houve uma realocação significativa de empresas para outros países com custos trabalhistas mais baratos, mas isso pôde ser compensado pelo crescimento no setor de serviços e o forte crescimento do consumo. A reação à globalização entrou em vigor na América do Sul com governos progressistas que detiveram seu fluxo. O próprio Morales era parte do movimento anti-globalização, por exemplo. Acrescenta Berrón: "Agora parece que os efeitos nocivos da globalização chegaram ao norte e foram acentuados pela crise que eclodiu em 2008 e trouxe não só uma longa recessão, mas também cortes e ajustes". Os anos oitenta da América Latina correspondem à segunda década de 2000 na Europa?

Há vinte anos, os movimentos antiglobalização partiam de dentro da esquerda. Agora aqueles que triunfam são patrimônio da direita. Nos países desenvolvidos, em vez de se atacar o neoliberalismo ataca-se os imigrantes, vistos como os perdedores ocidentais da globalização, ou os chineses, que produzem mais barato, o que leva a uma guerra entre pobres e empobrecidos, como observa Pastor.

E, ainda de acordo com Pastor, a social-democracia tem sido um dos motores da globalização, enquanto que outros setores da esquerda se concentraram mais em outros movimentos. Por outro, lado, movimentos como o Podemos se encontra enraizado em movimentos antiglobalização. Na verdade, muitos de seus líderes participaram da sua mobilização e também de sua institucionalização na América Latina. Berrón aponta também o sucesso de líderes de esquerda, como Bernie Sanders nos EUA ou Jeremy Corbyn no Reino Unido. O primeiro quase venceu a batalha contra Hillary Clinton para a candidatura à Presidência pelo Partido Democrata. O segundo se consolidou como líder do Partido Trabalhista britânico, sendo seu representante mais à esquerda das últimas décadas, embora às vezes pareça dar credibilidade às inquietudes das posturas anti-imigração, atribuídas as bases tradicionais do trabalhismo.

De qualquer forma, Jaime Pastor acredita que o verdadeiro fracasso, a responsabilidade pela globalização que se arruína e que agora fará esses perdedores se sentirem um pouco órfãos da esquerda (ou mesmo capturados pela nova direita nacionalista?) está no movimento operário: "os sindicatos apontaram para o neocorporativismo competitivo nacional. Na melhor das hipóteses, eles deram um ‘sim crítico’ para eventos tais como o Tratado de Maastricht na Europa. Eles não responderam à desvalorização da força de trabalho, tanto dos salários diretos quanto indiretos".

Evidências da Desglobalização?

A anti-globalização tem se consolidado na cena política do norte, mas é possível visualizar evidências quantificáveis mundo afora de desglobalização? A verdade é que os bancos de investimento e o mundo financeiro como um todo estão preocupados com esta questão. Em relatório recente do Bank of America, Merrill Lynch diz: "A era do comércio livre e da mobilidade de capital e trabalho que se desenvolveu entre 1981 e 2015 parece estar chegando ao fim. Eleitorados estão virando para uma direção anti-imigração. O populismo contrário ao livre-comércio está crescendo (a pesquisa recente mostrou que 65% dos americanos dizem que as políticas comerciais têm levado a uma queda do emprego nos EUA, em comparação com 13% que acreditam que estas criaram trabalho). As eleições do Brexit e dos norte-americanos representam reações de repúdio populista do status quo global”. Martin Wolf, do Financial Times, também se mostra preocupado com este assunto: "Com a era da globalização chegando ao fim, o protecionismo e o conflito irão definir a nova fase?", pergunta em um artigo recente. E Nouriel Roubini encabeçando outro artigo diz: "América primeiro e, depois, conflito global ".

Para David Lubin, de Citi, a desglobalização é uma evidência. Desde 2012, ele observa um crescimento dos limites ao livre comércio, bem como uma nova reação dos países emergentes que realizam estratégias de redução da dependência econômica em relação ao estrangeiro, isto é: estratégias econômicas nacionalistas. Não só Polônia, Hungria e Rússia seguiram esse caminho. A China também está tentando depender menos das exportações para o exterior em troca de reforço do consumo interno. Por isso, para Lubin, a Argentina de Macri ou o Brasil de Michel Temer parecem um anacronismo por continuarem tentando adotar políticas para parecerem confiáveis aos olhos do capital estrangeiro. Embora o nacionalismo econômico traga taxas de crescimento modestas, ao que parece, aos olhos de Lubin, é o mais apropriado para o contexto atual.

O analista financeiro Juan Ignacio Crespo cita a Organização Mundial do Comércio demonstrando que, entre outubro de 2015 e maio 2016, o G-20 adotou 145 leis para levantar barreiras protecionistas. Desde 2008, 1.500 medidas deste tipo foram aprovadas. Crespo aponta também para as estimativas do economista britânico Simon Evenett, segundo as quais qual existem cerca de 4.000 leis e regras protecionistas registradas no mundo, 80% destas no G-20, que são responsáveis por 90% do comércio mundial. Ou seja, antes de Trump e Brexit, já existiam medidas para limitar o livre comércio, que agora podem ir mais longe.

É a crise ou a globalização?

Para Juan Ignacio Crespo, os resultados políticos que estamos vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Áustria, onde a extrema direita chegou às portas do governo, resultam da pequena desglobalização que havia começado por conta da crise. Crespo recorda que em 2008 o comércio mundial desabou completamente e agora está crescendo a taxas mais baixas do que o PIB, embora isso se explique também pelo arrefecimento da China e seu menor consumo de matérias-primas. O declínio no comércio mundial é uma das manifestações da crise econômica e piorou as condições de vida de certos grupos sociais, que votaram nestas novas forças políticas, mais por cansaço que por convencimento. Neste fato encontram-se as razões pelas quais houve uma rebelião contra as elites, mas que, ainda assim, de acordo Crespo, não é muito grande: o Brexit venceu por pouco e nos EUA em voto eleitoral, Hillary Clinton venceu.

Para Crespo, a precarização e a insegurança coletivas que estão por trás das novas vitórias eleitorais não se devem à globalização, mas a crise econômica e as novas tecnologias. O mal-estar é oriundo da crise econômica que levou a canalização de forças como o Podemos na Espanha e Donald Trump nos Estados Unidos. Talvez, poder-se-ia ter evitado todo esse processo que estamos vivendo nos últimos anos se não houvesse eclodido a crise financeira, o que poderia ter sido evitado caso o setor financeiro não houvesse sido desregulamentado, o que, como diz Crespo, teria sido muito difícil de alcançar em um contexto de prosperidade econômica.

O economista Ramón Casilda, que acaba de publicar Crise e reinvenção do capitalismo, nos dá uma outra visão. Na verdade, a globalização é uma consequência do capitalismo. E, talvez, se a globalização não passa por seu melhor momento é por conta da crise do capitalismo. Em sua opinião, o que precisa ser abordado é se esta crise é temporária, se é uma fase passageira para recuperar a forças ou se está anunciando o declínio do próprio sistema.

Uma desglobalização favorável para o desenvolvimento interno dos países?

Em qualquer caso, esta desglobalização, que já pode demonstrar alguma evidência, pode contribuir para o desenvolvimento interno dos países até agora excessivamente dependentes de outros? Pode-se fixar isso criticando a injusta divisão internacional do trabalho que emergiu da globalização ou esta tornou-se crônica por sua culpa? Para Crespo, o auto-desenvolvimento não é mais útil, porque a globalização faz com que todos no mundo se tornes dependentes. Se os países emergentes precisam de capital, os desenvolvidos possuem a necessidade de colocar seu excesso de liquidez. Foi construído um sistema, em sua opinião, em que todos tiram proveito de todos. A própria Espanha, diz ele, viveu este processo de desenvolvimento: a Espanha também era um país emergente que se abriu para o exterior, atraindo investimentos e, em seguida, sofreu deslocalizações para substituir aquelas indústrias por um setor de serviços altamente desenvolvido, ainda que, acrescentamos, nunca de maneira suficiente, de acordo com a elevada taxa de desemprego, que tem sofrido a economia doméstica.

Mas Berrón acredita que a globalização não resultou no desenvolvimento das economias latino-americanas. A indústria que chegou não foi capaz de gerar cadeias produtivas. O Cone Sul foi condenado a uma inclusão subordinada e dependente do norte. Sua inserção internacional era apenas como um fornecedor de matérias-primas ou bens de pouco valor agregado. Embora, em seguida, as estratégias de desenvolvimento interno que os governos progressistas colocaram em prática foram ineficazes na sua implementação, em seu desenho, ou porque o ambiente global impediu seu sucesso. Por isso Berron não confia no sucesso das estratégias de re-nacionalização. Especialmente porque é possível que a onda desglobalizadora não dure o suficiente para países da periferia global desenvolverem suas próprias estratégias. E se acaso prolongar-se no tempo, antecipará grandes movimentos nas placas tectônicas dos processos do sistema e de transformação que não vão ser nada suaves. No final, todos eles se rearmariam para uma nova realidade, embora possa levar anos, já que a globalização tem desmantelado modelos de auto-desenvolvimento e de desenvolvimento regional. "Se Donald Trump se consolidar enquanto um líder nacionalista e fizer o que diz, o mundo pode ser outro", resume Berron.

Uma nova onda anti-globalização progressista?

No norte, ou talvez globalmente, tem havido uma retomada da anti-globalização progressista, apesar de seu pequeno reavivamento contra TTIP e CETA, mas Gonzalo Berrón antecipa uma nova onda, que deve ser contrária a Trump e contra a globalização neoliberal enquanto sistema, e não em relação suas manifestações concretas sob a forma de acordos de livre comércio. Esta última, diz, é insuficiente. Assim, começa-se a apostar em medidas para desprivatizar a democracia tornando-a pública, de modo que o Estado passe a financiar as eleições e campanhas eleitorais em vez de o mercado, com vistas a impedir que magnatas como Trump não iniciem a disputa em vantagem. Ademais, também têm-se empreendido uma luta na ONU para que se imponham obrigações às empresas multinacionais no intuito de reequilibrar as desigualdades geradas pela globalização; também há comprometimento em relação a um severo questionamento da propriedade intelectual e das patentes sob as quais se construíram grandes impérios que mercantilizam a vida; além disso, também se aposta na recuperação do acesso a natureza como um bem comum que agora se encontra nas mãos de companhias ligadas à indústria alimentícia e a exploração de recursos minerais. Com estas reinvindicações o movimento anti-globalização das esquerdas pretende capitalizar a revolta global. Chega tarde? Não sabemos, mas como disse Jorge Fonseca, o que agora está em causa no mundo é se se aposta na humanidade ou na depredação selvagem: “uma globalização humanizada deve ter o objetivo de favorecer as pessoas com um modelo econômico socialmente justo e ambientalmente sustentável. Na verdade, nem sequer devemos falar sobre "globalização", que é uma categoria desprestigiada. Caminhemos rumo a uma sociedade mundialmente humanizada.”

Cristina Vallejo é jornalista especializada em finanças e socióloga.

Fonte: http://ctxt.es/es/20170118/Politica/10625/globalizaci%C3%B3n-Seattle-Zapata-Trump-portoalegre-nafta.htm#.WIivOQkMya0.facebook

Tradução e revisão de texto: Germano Martiniano, Marcus Oliveira e Victor Missiato